科研进展

-

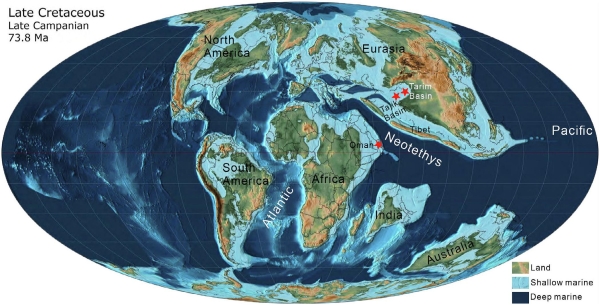

双壳类研究揭示东特提斯南北缘生物古地理亲缘性白垩纪至古近纪,作为新特提斯洋的分支,由地中海至塔里木盆地发育一横跨欧亚大陆的陆缘海,其东端被称为塔里木海。在晚白垩世,塔里木海发生过两次海侵事件:第一次海侵事件沉积了森诺曼期早期至土伦期库克拜组;第二次海侵事件形成了坎潘期至马斯特里赫特期早期依格孜牙组。依格孜牙组有较为丰富的固着蛤双壳类化石记录,前期研究认为,该双壳类组合多为地方性属种,分布局限于包括塔里木、塔吉克、费尔干纳、阿莱等沉积盆地的中亚区域。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所饶馨副研究员及其合作者,通过对塔西南晚白垩世依格孜牙组已发表和新采集的双壳类化石进行研究,并与特提斯区域其他陆块进行对比后发现:塔西南晚白垩世坎潘期至马斯特里赫特期早期依格孜牙组双壳类组合,不仅与中亚各沉积盆地同时期双壳类组合极为相似,还可与伊朗、阿富汗、以及阿拉伯地区的阿联酋、阿曼同时期双壳类组合可进行对比。该研究成果近期发表在国际期刊《远古世界》(palaeoworld)上。 饶馨等重点对依格孜牙组Glabrobournoniaminor(Pojarkova)进行了系统古生物学研究,该种化石在前人研究中被归入Biradiolites属,但通过结构分析和对比研究,饶馨等将该种化石归入Glabrobournonia属。在此之前,Glabrobournonia仅报道于阿联酋与阿曼坎潘期至马斯特里赫特期地层中。饶馨等经研究认为Glabrobournonia起源于地中海区域坎潘期至马斯特里赫特期Biradiolitesingens(DesMoulins)。 在晚白垩世坎潘期至马斯特里赫特期,上述中亚各沉积盆地以及伊朗、阿富汗等地均位于新特提斯洋东段的北部,而阿拉伯地区则位于新特提斯洋南部。该研究不仅揭示了晚白垩世坎潘期至马斯特里赫特期新特提斯洋东段北部和南部双壳类化石组合的相似性和生物古地理亲缘性;从生物古地理角度,也为新特提斯洋演化和古地理重建等研究提供了新的依据。 本项研究得到中国科学院先导专项(B类)、第二次青藏高原综合科学考察研究、现代古生物学和地层学国家重点实验室等的资助。 论文相关信息:X.Rao,P.W.Skelton,S.Sanoetal.,TaxonomyandpaleobiogeographicimplicationofGlabrobournoniaMorrisandSkelton(Hippuritida,Radiolitidae)fromtheLateCretaceousYigeziyaFormation,southwesternTarimBasin,Palaeoworld,https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.05.003 图1.a.中亚产出晚白垩世双壳类固着蛤的塔里木盆地及周边盆地的地理位置;b.塔西南地质图,示化石产地;c.依格孜牙剖面上白垩统岩性柱状图,示化石产出层位图2.塔西南晚白垩世依格孜牙组Glabrobournoniaminor(Pojarkova)。比例尺代表10mm 图3.坎潘期晚期古地理图示Glabrobournonia在特提斯东段南北缘的分布242022-06

-

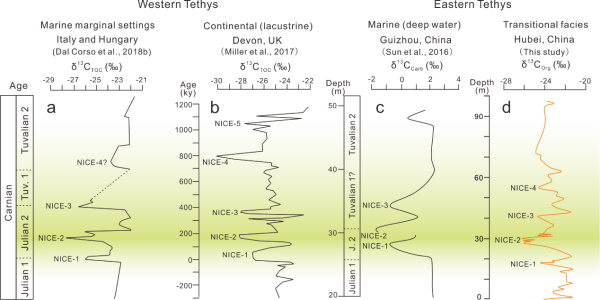

华南鄂西地区发现晚三叠世卡尼期潮湿事件的新证据“卡尼期潮湿幕”(CarnianPluvialEpisode,简称CPE)是发生在距今约2.4亿年晚三叠世卡尼期的全球气候变化和沉积事件。该事件反映了以干旱为主的晚三叠世时期气候被多期次强降雨的潮湿气候所替代,并随之出现的一系列生物灭绝辐射及沉积序列变化的地质现象。 近年来卡尼期潮湿事件成为地质学界的研究热点,国外也报道过该事件在西特提斯地区的诸多记录;而对于我国所处的东特提斯地区,目前仅在四川、贵州、陕西和山西等地有报道。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员团队李青博士,与爱尔兰都柏林大学圣三一学院MichaRuhl博士、曲阜师范大学谢小平教授等同行合作,对华南鄂西地区海陆过渡相巴东组上部沉积地层开展了全岩有机碳同位素分析研究。研究发现在湖北地区存在卡尼期潮湿事件的地球化学证据。该项研究成果近期发表在国际刊物《远古世界》(Palaeoworld)。 研究结果表明,在鄂西地区巴东组上部沉积中,随着碳同位素值(-21.2‰--26.2‰)的波动,出现了3次碳同位素值负偏(NCIE)。碳同位素负偏被作为卡尼期潮湿事件的显著特征之一,已被广泛地记录在海陆相沉积序列中。此次鄂西地区的记录与西特提斯晚三叠世卡尼期海相地层(意大利和匈牙利)所出现的有机碳同位素负偏次数及幅度均极为相似,并可与华南贵州地区海相卡尼期有机碳同位素的负偏进行对比。结合剖面岩性变化分析,研究团队认为巴东组上部碳同位素值负偏主要是由降雨量的增加所引起,由此推断出当时鄂西地区以海陆过渡相的温暖湿润气候为主。 通过对该事件在东特提斯华南海陆过渡相中响应的认识,研究团队认为巴东组三段的地质时代应由中三叠世延至晚三叠世卡尼期,并且这与锆石U-Pb测年证据所提出的时代结论相一致,具有重要的地层划分对比意义。本次发现也是华南湖北地区首次报道的卡尼期潮湿事件记录,为该全球气候事件提供了新证据,对理解东特提斯海、陆环境中的卡尼期潮湿事件具有重要意义。本研究得到了国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导B类科技专项和南京古生物所古生物学与地层学国家重点实验室联合资助。 论文相关信息:QingLi,MichaRuhl,Yong-DongWang*,Xiao-PingXie,Peng-ChengAn,Yuan-YuanXu,2021.ResponseofCarnianPluvialEpisodeevidencedbyorganiccarbonisotopicexcursionsfromwesternHubei,SouthChina.Palaeoworld,31(2):324-333.DOI:10.1016/j.palwor.2021.08.004.图1湖北鄂西地区研究剖面晚三叠世地层柱状图及地层出露情况图2.鄂西地区晚三叠世早期沉积的有机碳和总有机碳同位素负偏变化(NCIE)图3卡尼期潮湿事件在东、西特提斯地区的记录以及碳同位素变化对比232022-06

-

中国化石揭示最古老的昆虫资源脉冲效应在自然界中,资源波动有时以脉冲形式发生,呈现出频率低、强度高和持续时间短等特征。资源脉冲是指短时间内出现大量可用资源的事件。资源脉冲事件是不同生态域之间能量、营养和生物量运移的一个重要机制。该现象广泛存在于现代生态系统之中,但我们对其深时记录所知甚少。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生张前旗在王博研究员和张海春研究员的指导下,与郑大燃研究员、博士研究生许春鹏和李婷、硕士研究生黎家豪、广西地质调查院王学恒工程师等人合作,对我国南方多个地区的中生代早期陆相地层开展了详细的调查工作。研究人员在广西贺州市西湾盆地下侏罗统石梯组中发现了丰富的海陆相动植物化石,并开展了详细的分类学、埋藏学和沉积学等研究,建立了“西湾生物群”并揭示了最古老的昆虫婚飞行为,这也是最古老的昆虫资源脉冲现象。该成果为我们深入了解中生代湖泊生态系统的特征和演化历程,以及水-陆生态系统间的联系提供了重要的化石证据。相关成果发表于《地质学》(Geology)和《历史生物学》(HistoricalBiology)期刊。 本次研究基于各类动、植物化石建立并命名了“西湾生物群”。西湾盆地中生界研究历史悠久,南京古生物所斯行健院士、周志炎院士都曾研究过产自西湾的植物化石,其中石梯组的昆虫化石曾由林启彬研究员集中报道。本次研究团队开展了地层学、古植物学、古昆虫学和沉积学等多学科的综合性研究,将石梯组发现的鲨鱼卵鞘、昆虫以及植物等化石与前人报道过的其他化石综合命名为“西湾生物群”。 基于沉积学、埋藏学分析,本次研究揭示了最古老的昆虫婚飞行为。婚飞行为指的是昆虫羽化之后集群繁殖的现象。此次研究团队在石梯组发现了一层壮观的蜉蝣成虫集群化石,蜉蝣个体数量高达数百只。这些蜉蝣为一新分类群——张氏侏罗沙蜉(JurassephemerazhangiZhangetal.,2022),归入沙蜉科,在分类位置上属于蜉蝣的基干类群。这是沙蜉科在中国的首次发现,并且是该科已知保存最完整的化石。 在生物地层学分析的基础上,研究团队开展了详细的埋藏学(元素能谱分析和拉曼组分分析)和沉积学(岩石切片)研究。石梯组下部水平纹层发育,化石层中蜉蝣成虫互相重叠,虫体朝向各异。根据化石层中381只成虫保存方向的统计数据图,显示这些蜉蝣化石无明显的定向性。综合以上证据,该蜉蝣集群化石保存于低能的沉积环境,属于原地埋藏。这种大量同种蜉蝣成虫集中保存在同一层面上,同时又缺少其他生物类群,反映了它们当时的集群生活习性。 现生蜉蝣生命周期的大部分时间都生活在水中,羽化后的成虫通常只能存活数小时至几天。在短暂的成虫阶段,雄性个体在空中形成密集的集群,雌性个体必须在飞入并穿过雄性集群过程中找到雄虫交配,再找到合适的地方产卵,才能实现后代的繁衍。蜉蝣集群婚飞行为过去仅发现于蜉蝣冠类群中,本次发现表明这种复杂的集群婚飞行为在早侏罗世就已经存在于蜉蝣基干类群中。 利用元素能谱分析和拉曼组分分析,结果表明“西湾生物群”化石最外层主要为铁的氧化物和粘土矿物残留,但是化石表面成分则仍以碳元素为主;研究人员推断铁的氧化物可能是后期成岩过程中风化作用的产物。 本次研究揭示了最古老的昆虫资源脉冲效应。水生昆虫在食物网中扮演着重要角色,是水生植物的分解者和消费者,同时又成为鱼类和其他捕食者的食物。当水生昆虫从水中羽化、扩散到陆地并寻找配偶时,它们便成为了陆地食物网的重要组成部分。除了为捕食者提供食物外,突然出现的昆虫集群还可以对湖泊和溪流附近的植物群落产生“增肥效应”,原因在于这些昆虫的集群死亡和分解能够转变成生态系统的肥料。 本研究结果表明,侏罗纪蜉蝣短时间之内从水中集群羽化,形成了从水到陆的昆虫“脉冲”,这可能会导致滨水栖息环境生态系统通量的巨大变化,进而影响基础生态、生物地球化学循环。 作为水生昆虫的代表,蜉蝣昆虫短时间内集中羽化形成了一次资源脉冲事件,凸显了昆虫在深时陆地生态系统中关键的生态角色,蜉蝣昆虫在从水生生态系统到周围陆地生态系统的营养运输中发挥了重要作用。这种水生-陆生生态系统的联系可能是中生代湖泊生态系统中能量运移的重要特征。因此,西湾生物群中蜉蝣集群的发现为研究中生代水-陆生态系统之间的联系(“中生代湖泊革命”)打开了一个窗口,研究成果也揭示了目前已知的最古老的昆虫资源脉冲效应。 本研究得到了中国科学院和国家自然科学基金项目的联合资助。 论文信息:ZhangQianqi,WangBo*,ZhengDaran,LiJiahao,WangXueheng,JarzembowskiE.A.,XuChunpeng,LiTing,ZhangHaichun,EngelM.S.2022.MayfliesasresourcepulsesinJurassiclacustrineecosystems.Geology.https://doi.org/10.1130/G50055.1.ZhangQianqi*,ZhengDaran,JarzembowskiE.A.,WangXueheng,LiJiahao,EngelM.S.2022.ThefirstSharephemeridae(Insecta:Ephemeroptera)fromtheJurassicShitiFormationofSouthChina.HistoricalBiology.https://doi.org/10.1080/08912963.2022.2077649.图1:“西湾生物群”化石产地剖面图2:石梯组保存的蜉蝣集群图3:化石层沉积特征及化石表面元素分布图4:西湾盆地早侏罗世生态系统复原图(南京古生物所杨定华绘制)022022-06

-

《青藏高原深时古生物地理和古地理演化》三古专辑出版青藏高原的深时演化涉及了从原特提斯洋、古特提斯洋、中特提斯洋直到新特提斯洋的复杂变化过程。青藏高原相关地学的研究的对于人们深入开展特提斯古地理重建、矿产资源勘探、生物演化、气候变化等众多工作具有重要意义。因此,青藏高原成为近年来学术界研究的前沿热点地区。 为展现在特提斯演化方面各学科取得的研究进展成果,中国科学院南京地质古生物研究所张以春研究员和郄文昆研究员,与中国地质科学院地质研究所翟庆国研究员、吉林大学范建军副教授、以及中科院青藏高原研究所宋培平副研究员合作,近期在国际地学SCI期刊《古地理、古气候、古生态》(Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology)组织完成了专辑《FromPrototethystoNeotethys:DeeptimepaleobiogeographicandpaleogeographicevolutionofblocksintheQinghai-TibetPlateau》的出版。该专辑共收录了地层古生物、地球化学、沉积学和古地磁研究等共计21篇文章,并从多学科角度展现了青藏高原深时特提斯演化的复杂过程。 主要进展包括以下几个方面: (1)原特提斯洋呈现多个分支复杂演化的过程,其中青海拉脊山一带发现了寒武纪(521-510Ma)的火山岩,其较正的εHf(t)和εNd(t)值指示该火山岩形成于南祁连洋中的洋岛环境(Fuetal.,2022)。西藏安多一带的花岗岩的年龄也在500Ma左右,但基本显示为负的εHf(t)和εNd(t)值,表明它是由原特提斯洋向南俯冲于冈瓦纳北缘而形成的(Huetal.,2021)。同样,喜马拉雅地区聂拉木一带中晚志留纪的牙形动物群研究也揭示它具有较弱的古生物地理特征,表明洋流对它们的分布起到了关键作用(Chenetal.,2022)。以上这些研究表明,在早古生代时期,可能存在原特提斯洋的多条分支洋盆,并且广泛发育俯冲带和洋流。 (2)古特提斯洋在青藏高原上有多条缝合带,如羌塘地区的金沙江缝合带、龙木错-双湖缝合带以及拉萨地块南部的松多带。QiaoL.etal.(2022)研究了青藏高原上多个块体石炭纪腕足的古生物地理,揭示了从早石炭世Visean晚期开始,北羌塘和昌都地区与其它冈瓦纳北缘的陆块就已展现明显的古生物地理分区,这表明古特斯洋沿着龙木错-双湖带正在扩张。Qiao,F.etal.(2021)通过研究北羌塘地块上的二叠纪地层,揭示了上二叠统和下伏地层的巨大不整合带;同时,北羌塘盆地也发生了翻转;并提出北羌塘-思茅-印支地块和华南等旋转碰撞的新模式。松多带是近年来在西藏发现的重要榴辉岩带,它可能代表了晚古生代时期的一个洋盆记录。Xieetal.(2021)研究了该带中松多组中的物源,认为其物源来源于中拉萨,因此提出松多组是在晚石炭世至早二叠世松多洋盆向北俯冲的条件下形成。这些研究总体表明石炭–二叠纪时,伴随着龙木错-双湖古提斯洋的扩张,北方陆块逐渐汇聚,而南方的各陆块相继从冈瓦纳北缘裂解。 (3)中特提斯洋以班公湖-怒江洋为代表。洋盆的打开时间一直伴随着激烈的争论。本专辑中,在南羌塘发现的空谷期牙形类Sweetognathus-Mesogondolella组合和类Neoschwagerinasimplex等都揭示与拉萨地块的显著差异性(Yuanetal.,2022);同样,物源的研究揭示了南羌塘上二叠统的物源曾发生过明显的转变(Fanetal.,2021)。这些研究共同表明班公湖-怒江洋打开时间在早二叠世。同样,班怒洋的关闭时间也是长久以来备受争议。比如,班戈一带北拉蛇绿岩的研究揭示安多地块可能和南羌塘地块在中侏罗世就开始发生碰撞(Tangetal.,2021);拉萨地块西部日松组中古地磁的研究则揭示了在早白垩世时(~120Ma),拉萨地块位于北纬22.5°±2.2°,和当时的南羌塘地块已没有了差异性(Wangetal.,2022)。同样,班戈一带下白垩统多尼组的沉积环境研究表明它形成于拉萨和南羌塘碰撞的前陆盆地环境(Zhuetal.,2022)。Wangetal.(2021)报道的日土和尼玛地区早白垩世的埃达克岩,表明在110Ma左右,拉萨和南羌塘的碰撞形成的隆升高度可能要超过4000米。从狮泉河至永珠,断断续续分布着蛇绿岩,但这个带的研究争议很大。本专辑中,Wuetal.(2021)研究了狮泉河和古昌地区晚侏罗世至早白垩世(~148-144Ma)的火山岩,地化特征显示它可能来源于洋盆的向南俯冲。同样,Zengetal.(2022)研究了中仓和拉果错一带白垩纪Aptian期的浊积岩,研究揭示中仓地区的物源和南羌塘地块相似,而拉果错地区的物源却与拉萨地块相似,证实以纳木错-狮泉河代表的洋盆至少在早白垩世仍然是一个较大的洋盆。但Laietal.(2022)基于那曲盆地拉贡塘组的沉积和物源研究认为中拉萨和南拉萨向那曲盆地提供了物源,即在晚侏罗世至早白垩世,并不存在狮泉河-纳木错洋盆。由此可见,在班怒洋关闭时间的科学问题上,依旧存在较多争议。 (4)新特提斯在西藏是以雅鲁藏布江缝合带为代表的洋盆。同样,它的打开和关闭时间也存在较大争议。Juetal.(2021)曾基于拉萨地块有孔虫Shanita的发现,综述了全球的Shanita-Hemigordiopsis组合,认为它的分布是受新特提斯洋流控制,提出新特斯洋打开时间早于中二叠世。到了中生代,随着新特提斯洋的扩张,广泛发育蛇绿岩(Zhengetal.,2022),而洋盆的加深也促进了放射虫的发育,在新特提斯区域广泛发育放射虫Cecropsseptemporatus带(Cuietal.,2021)。Pengetal.(2022)研究了特提斯喜马拉雅东段下白垩统的火山岩,年代约为135-130Ma。通过地球化学研究认为它代表了Kerguelen地幔柱的形成,促使了东冈瓦纳的裂解。Weietal.(2021)在雅江东段发现了弧前盆地沉积,并认为它与日喀则弧前盆地中南木林组相似,表明新特提斯洋向拉萨地块的俯冲过程中,在拉萨地块南缘广泛发育弧前盆地。Maetal.(2022)研究了林周盆地上白垩统红色的古地磁,研究揭示在70-91Ma时,林周盆地位于北纬12±2.6°N,表明当时亚洲南缘方位是WNW-ESE。 总之,本专辑汇集了青藏高原研究中诸多前沿科学问题,也呼吁在后续重大科学问题研究过程中,应该运用多学科综合开展集成性系统研究。 专辑网址:https://www.sciencedirect.com/journal/palaeogeography-palaeoclimatology-palaeoecology/special-issue/10KXH7F1L6X.242022-05

-

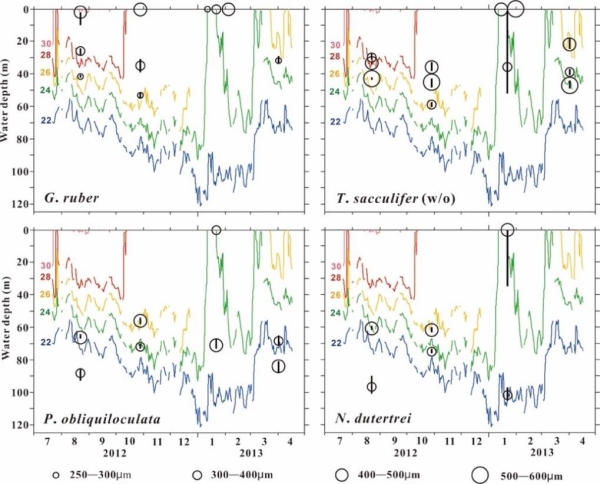

首次定量浮游有孔虫钙化水深变化对壳体地化信号的影响有孔虫的生物过程会影响其壳体地球化学指标的准确度。其中,浮游有孔虫钙化水深的变化对其壳体记录温度信息的影响程度,是多年以来悬而未决的问题。近期,中国科学院南京地质古生物研究所俞宙菲博士、李保华研究员与自然资源部第二海洋研究所的李宏亮副研究员、张静静博士和陈建芳研究员合作,运用新方法、新手段,首次定量出浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体稳定氧同位素(δ18O)记录温度季节性的影响,解答了多年的谜题。本研究结果对古海洋环境的重建工作具有重要指示意义,尤其是对利用单体有孔虫壳体δ18O或Mg/Ca比值来重建温度季节性的研究。该研究成果已在线发表于《地球化学与宇宙化学学报》(GeochimicaetCosmochimicaActa)上。 浮游有孔虫的各个属种均有其特定的钙化水深范围,因此,利用各属种的壳体地球化学信息可以重建上层海洋不同水深的古环境变化。但是,相关重建工作均建立在各属种的钙化水深不变的前提假设之上。而事实上,浮游有孔虫的钙化水深在其生命周期内,或不同的季节,或冰期-间冰期尺度上都存在变化。这部分由生态过程引起的变化会扰乱或掩盖有孔虫壳体记录的环境信息,给古海洋环境的重建结果带来一定误差。 为了定量这种影响,本研究利用2012-2014年在南海北部和西南部布放的两个时间序列沉积物捕获器提供的现生浮游有孔虫样品,测试混合层种Globigerinoidesruber,Trilobatussacculifer(无袋)和温跃层种Pulleniatinaobliquiloculata,Neogloboquadrinadutertrei壳体的季节δ18O值,并结合海水均衡氧同位素季节剖面来定量计算浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号的影响。通过将该定量方法应用到全球已发表的9个捕获器站位的浮游有孔虫δ18O数据中,进一步剖析其控制机制。 研究结果表明,浮游有孔虫的钙化水深存在显著的季节差异,基本呈现夏季深、冬季浅的变化规律。其原因可能是由于浮游有孔虫在结壳时会迁移至最适温度的水层,因而削弱或放大了其壳体记录的温度季节性。结合以上结果,浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号的影响取决于两个因素:1)浮游有孔虫所在海区垂直温度梯度的强度;2)有孔虫所在水层温度季节性的变化强度。因此,相对于季节性,垂直温度梯度更大的“低纬海区”浮游有孔虫的地球化学信号受到的影响远高于“中、高纬海区”。 相关研究工作得到中国科学院、国家自然科学基金委和自然资源部等的资助。 论文相关信息:Yu,Z.F.*,Li,B.H.,Li,H.L.,Zhang,J.J.,Chen,J.F.,2022.Theinfluenceofseasonalcalcificationdepthchangeontheplanktonicforaminiferalstableoxygenisotopesignal.GeochimicaetCosmochimicaActa,https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.04.014. 图1南海北部浮游有孔虫4个属种钙化水深的季节变化图2定量计算浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号影响的原理图图3南海北部沉积物捕获器(N)与全球9个捕获器的站位图图4低纬、中纬和高纬海区各属种浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号的影响092022-05

-

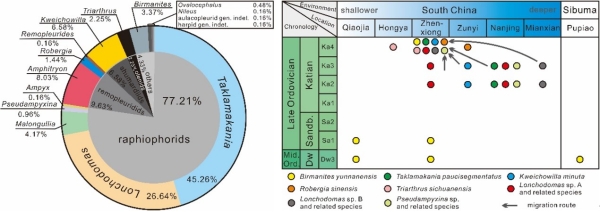

滇东北首次发现奥陶纪末大灭绝前三叶虫动物群华南奥陶纪末大灭绝前的三叶虫动物群过去主要见于浙赣地区,而上扬子区则是以笔石相地层(五峰组)广泛发育为特征,壳相地层较为少见。幸运的是,在上扬子区西缘(今滇东北-川东南一带),以泥晶灰岩、黑色页岩互层为特征的大渡河组保存有多个生物类群,如三叶虫、腕足动物、笔石、牙形类、几丁虫和疑源类,为全面揭示大灭绝前华南上扬子区的海洋生物面貌提供了重要窗口。 近期,北京大学、中国科学院南京地质古生物研究所以及中国地质科学院西安地质调查中心的科研人员合作,对上扬子区西缘滇东北镇雄地区晚奥陶世(凯迪晚期)三叶虫动物群进行了深入研究。通过对5个剖面大渡河组三叶虫的逐层采样,以及室内系统古生物学研究,揭示了该地区奥陶纪末大灭绝前(凯迪晚期)三叶虫动物群面貌,并建立了一个新的、生活于深潮下带的三叶虫生态组合(Taklamakania组合);同时也为该时期华南三叶虫动物群的生态分异研究奠定了基础。相关研究已在线发表在国际期刊《远古世界》(Palaeoworld)。 魏鑫等本次报道的大渡河组三叶虫共计9科15属17种,含4个新种Malongulliasinensissp.nov.,M.zhenxiongensissp.nov.,Taklamakaniapaucisegmentatussp.nov.和Amphitryonconstrictussp.nov.。通过沉积学和动物群组成分析,表明Taklamakania组合属于典型的Raphiophorid群落(盲眼群落),生活于昏暗、泥质、邻近缺氧盆地的深潮下带环境。 根据三叶虫(种)的时空分布情况,推断出华南晚奥陶世凯迪中晚期之交发生的一次生物迁移事件:即凯迪晚期,受广西运动影响,华南上扬子区形成普遍缺氧的半闭塞海盆,致使大量凯迪中期的三叶虫消亡,最终仅有少量分子在凯迪晚期成功迁移到相对更浅且充氧的环境中(如镇雄地区)。 本次研究还对同时期华南板块三叶虫组合在不同沉积环境下(浅潮下带、深潮下带、斜坡和页岩盆地)的生态分异进行了详细讨论。研究认为,除水体深度外,氧气含量在三叶虫组合的生态分异中也起到了重要作用;华南凯迪晚期三叶虫组合随水体深度的变化模式与高纬度阿凡隆尼亚地块早中奥陶世出现的“Neseuretus-Raphiophorid-Olenid群落”十分相似;深水Olenid群落过去常被作为大陆边缘环境的标志,而华南的证据表明该群落也能够出现在半闭塞且贫氧的陆内海盆。 该研究得到国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)以及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。 论文相关信息:WeiXin,WangKai,ZhouZhiqiang,CuiYunong,ZhangZhutong,LiuJianbo.2022.AnewlateKatian(LateOrdovician)trilobiteassociationfromZhenxiong,northeasternYunnan,SouthwestChinaanditspalaeoecologicalimplications.Palaeoworld,https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.01.008. 图1.滇东北镇雄地区大渡河组(凯迪阶上部)三叶虫动物群,其中左图M和N为Taklamakaniapaucisegmentatussp.nov.图2.大渡河组岩性柱及三叶虫地层延限(左)、剖面照片及微相薄片(右)图3.大渡河组三叶虫多样性(属)及时空分布情况(种)图4.大渡河组和同期地层三叶虫生态组合的古地理分布,其中C,Taklamakania组合(深潮下带);D,Triarthrus组合(页岩盆地);G,Cyclopyge-raphiophorid组合(斜坡);H,Pliomerina-Vietnamia组合(浅潮下带边缘);I,Vietnamia组合(浅潮下带)062022-05

-

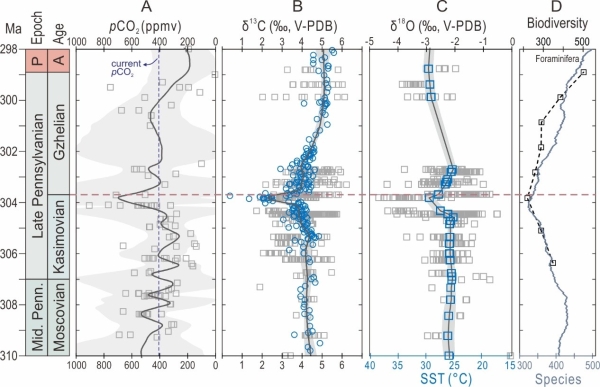

三亿年前的巨量碳排放导致海洋缺氧和生物多样性显著下降全球变暖将会导致什么样的后果?地球上的生命将面对怎样的生存环境?解答这些问题,可以到地球历史中与当前地球环境变化类似的时期寻找答案。近日,中国科学院南京地质古生物研究所与南京大学、美国加州大学戴维斯分校等合作发表一项重要研究成果:与当前地球环境类似的约3亿年前的晚古生代大冰期期间,曾发生一次短暂的巨量碳排放事件,引起了海洋缺氧及海洋生物多样性显著降低。5月2日,这一成果发表于国际著名的科学期刊《美国科学院院报》(PNAS)。032022-05

-

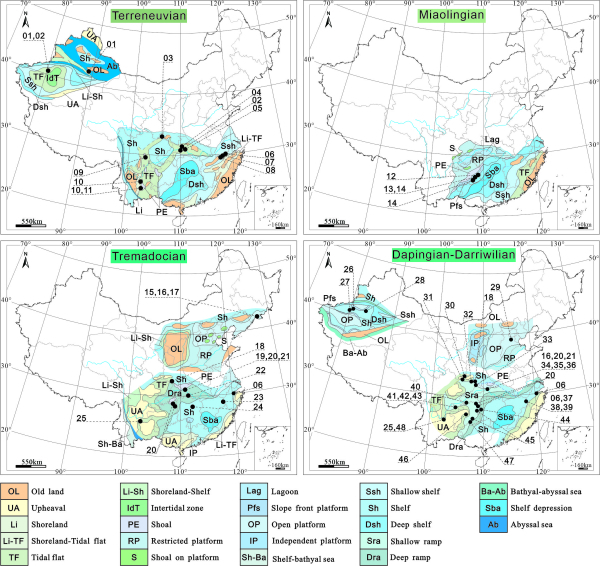

中国寒武、奥陶纪疑源类研究揭示浮游植物生态空间拓展疑源类是一类有机质壁微体生物化石,其壳壁成分类似于孢粉素,大多数早古生代疑源类化石被认为是海生真核浮游生物的休眠孢囊(cyst),是古生代海洋浮游植物的重要组成部分。 现代海洋中,孢囊是浮游植物生命过程中重要的一环,在浮游藻类演化和海洋碳循环中具有重要意义。作为初级生产者,以疑源类为代表的浮游植物可能在古生代海洋生态系统的演化上起着非常重要的作用;进而有助于我们对奥陶纪生物大辐射的启动过程、奥陶纪生物大辐射与寒武纪生命大爆发之间的关联以及寒武纪晚期的浮游生物革命(PlanktonRevolution)的研究。近期,中国科学院南京地质古生物研究所燕夔副研究员带领研究团队,以中国已发表数据以及正在研究的数据为基础,结合沉积环境研究,对寒武、奥陶纪疑源类生态空间的变化进行了深入探索。研究以寒武纪和奥陶纪疑源类优势类群的变化探究了该时期浮游植物古生态模式的演变。研究结果发表在《英国皇家学会自然科学会报》(PhilosophicalTransactionsoftheRoyalSocietyB)“专刊上。 在这项研究中,作者以相对丰度为标准,最终选取了40多种优势形态类型,涉及华南、华北以及塔里木三大板块的60多个剖面。将选取的疑源类优势类群按照其古环境分布进行投图,结果发现,疑源类生物的生态空间在寒武纪到奥陶纪期间存在从近岸环境向远离海岸方向拓展的趋势,并且在寒武-奥陶纪界线附近的转变最为显著。该发现为“奥陶纪浮游生物革命(Ordovicianplanktonrevolution)”的开始与发展提供了证据。 此外,疑源类形态类型从寒武纪早期以具有简单纹饰和简单突起的形态类型组合为主,演变为早、中奥陶世具有非常复杂形态的高度多样化组合;到了中、晚奥陶世时期,复杂的疑源类类群占据了相当部分区域的海洋生境,形成了与现代单细胞藻类相似的分布模式。该研究还创造性地发现了疑源类优势类群的重要意义,与生物地层学研究中关注某类化石的出现不同,优势类群对疑源类古生态研究有着更为重要的作用。 此项研究受到国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项(B项)和现代古生物学和地层学国家重点实验室项目共同资助。 论文相关信息:Citethisarticle:ShanL,YanK,ZhangY,LiJ,ServaisT.2022PalaeoecologyofCambrian–OrdovicianacritarchsfromChina:evidenceforaprogressiveinvasionofthemarinehabitats.Phil.Trans.R.Soc.B377:20210035.https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0035. 图1:中国寒武纪-奥陶纪部分疑源类研究剖面位置和古环境图图2:寒武纪-奥陶纪古生态研究优势疑源类外形图图3:寒武纪-奥陶纪疑源类优势属的近岸-远岸分布图242022-04

-

晚古生代冈瓦纳大陆东北缘古地理重建取得新认识冈瓦纳大陆从新元古代开始拼合形成,直至白垩纪完全解体。冈瓦纳主体板块(如印度板块、澳大利亚板块、南极洲板块等)的古地理位置已得到较好地重建,然而,沿着其边缘一些小地块在古地理重建过程中仍存在争议。 晚古生代时期,保山地块、腾冲地块、拉萨地块、南羌塘地块和中缅马苏地块处于冈瓦纳大陆东北缘,并保存有该时代大冰期冰川活动的记录。目前,针对这些地块的古地理位置已开展了大量研究,但这些地块在古地理位置重建过程中从沉积物来源、古地磁学和古生物地理学等不同方面获得的各种古地理学模型,缺乏较为统一的认识。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所高彪博士后与合作导师陈吉涛研究员等,在收集整理保山地块、腾冲地块、拉萨地块、南羌塘地块、中缅马苏地块及东冈瓦纳地区古生代碎屑锆石U-Pb年龄与Hf同位素数据的基础上,采用主成分分析(PCA:Primarycomponentanalysis)方法,对上述地块的古地理位置进行了系统研究,同时恢复了晚古生代冈瓦纳东北缘冰川中心的空间分布特征。研究成果近期发表于国际沉积学一流期刊《沉积地质学》(SedimentaryGeology)。 研究人员结合碎屑锆石年龄PCA结果及Hf同位素特征,指出南羌塘地块、保山地块及中缅马苏地块在古生代时期位于印度冈瓦纳北缘;而拉萨地块和中缅马苏地块的苏门答腊部分则处于澳大利亚的北侧。此外,研究人员还根据晚古生代冰川沉积物源组成的偏移特征,在冈瓦纳东北地区识别出两个独立的冰川中心,并分别位于印度板块和澳大利亚板块区域,为其北缘的地块提供冰川碎屑物质。这一研究也进一步佐证了晚古生代大冰期多冰川分布中心模式。 该项研究得到中国科学院先导科技专项B类,国家自然科学基金以及科技部第二次青藏科考项目联合资助。 文章相关信息:Gao,B.*,Chen,J.T.*,Qie,W.K.,Wang,X.D.,2022.RevisitingthepaleogeographicframeworkofnortheasternGondwanainthelatePaleozoic:implicationsfromdetritalzirconanalysis.SedimentaryGeology.Availableonline11April2022.https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2022.106144. 简要地质图与收集数据点分布碎屑锆石年龄主成分分析图 冈瓦纳东北缘古地理重建及晚古生代冰川分布图182022-04

-

临沂动物群:探索寒武纪演化动物群的新窗口华北板块(NorthChinaBlock)在寒武纪时期是一个独立块体,具有独特的构造演化历史。作为中国传统“中寒武统”的标准地区,这里的寒武纪中期地层序列完整、化石丰富,是寻找这一时期特异埋藏化石库的潜力地区。近日,南京古生物所赵方臣研究员、博士研究生孙智新等报道了来自华北地区的一处距今约5.04亿年的寒武纪特异埋藏化石库,并命名为“临沂动物群”(LinyiLagerstatte)。这一独特的特异埋藏化石库为深入了解寒武纪大爆发之后动物早期辐射分异、迁徙扩散、群落结构和生物古地理提供了新的窗口。该项成果于2022年4月5日在线发表于综述性期刊《国家科学评论》(NationalScienceReview)。 距今5.3亿年前后发生的寒武纪大爆发(Cambrianexplosion)是一次前所未有的快速演化事件,其以门一级动物类群的出现和现代海洋生态系统的成型为显著特点,在整个地球生命进化史上具有重要的地位。 寒武纪大爆发的相关问题一直是古生物学界研究的核心,而富含精美的多门类软躯体化石的寒武纪特异埋藏化石库(也称布尔吉斯页岩型化石库BurgessShale-typelagerstatten)则是了解这一重大生物演化事件的主要窗口。自1909年沃克特(Walcott)发现著名的布尔吉斯页岩生物群(BurgressShale)以来,全球已有十余处经典的寒武纪特异埋藏化石库被发现,尤其是澄江动物群的发现更是开启了华南板块(SouthChinaBlock)作为相关研究热点地区的历史。 近年来新的化石库不断涌现,但由于寒武纪特异埋藏化石库的时间和空间分布不均匀,大多数著名的寒武纪特异埋藏化石库都集中分布在华南板块和劳伦大陆(Laurentia,今北美大陆的主体)。这种地理分布的不均衡在寒武纪中期(苗岭世Miaolingian)表现最为明显:这一时期几乎所有的特异埋藏化石库都位于劳伦大陆,而此时恰恰是寒武纪演化动物群最为繁盛的阶段。因此,这些客观条件在很大程度上制约了我们对寒武纪演化动物群面貌和格局的全面认识。 中国科学院南京地质古生物研究所寒武纪大爆发研究团队在这一地区展开了长期野外工作,并选取山东省临沂市西郊的寺口剖面代表性层位进行了集中采集,收集到了数千枚精美的化石标本。 本次综合研究的临沂动物群软躯体化石集中产出于寒武系张夏组盘车沟段下部的黑色与黄绿色页岩中。根据其中的三叶虫判定该特异埋藏化石库的时代是距今约5.04亿年寒武纪苗岭世鼓山期(Drumian)的早期,稍微晚于布尔吉斯页岩生物群。目前已有超过35个化石类群在临沂动物群中被发现,极大丰富了这一时期海洋生物与群落的多样性面貌。组合中多样性最高的类群是非三叶虫节肢动物,而其中又以奇虾类(radiodonts)和莫里森虫类(mollisoniids)最为引人注目。除节肢动物以外,多样的海绵动物和蠕虫状动物也值得进一步深入研究。 临沂动物群中的化石大部分以软躯体形式保存,且多保存了精细的解剖结构,如附肢、眼睛、消化系统和刚毛等,为进一步了解这些生物的解剖结构提供了新信息。与其他经典的布尔吉斯页岩型特异埋藏化石库相类似,临沂特异埋藏化石库中的软躯体结构也多以碳膜的形式保存在背景层与事件层交互出现的地层中,显示了类似的埋藏学路径在软躯体化石保存中的普遍性。 由于时代相近的其他特异埋藏化石库均集中于劳伦大陆,此次华北板块临沂动物群的发现为研究寒武纪中期的生物地理学提供了独特的视角。临沂动物群与同期的北美特异埋藏化石库之间有许多相同的生物类型,其中一些珍稀节肢动物,如迷音虫Thelxiope和莫里森虫Mollisonia,即使在原产地北美也十分少见,这也暗示了华北与北美软躯体动物群在这一时期的密切联系。通过聚类分析(clusteranalysis)、非度量性多维标度变换(nMDS)和网络分析(networkanalysis)等定量分析手段进一步支持了华北与北美软躯体动物群之间的联系,表明了华北可能充当着东冈瓦纳与北美之间的生物地理纽带。不过,由于来自不同角度的古地理证据尚存在差异,这种联系的生物地理解释还需要深入的研究评估。 在比临沂特异埋藏化石库时代更古老的馒头组上、下页岩段(苗岭世乌溜期)中,该研究团队也发现有保存良好的软躯体化石。此类化石在华北板块东部寒武纪中期地层中的连续分布,使华北成为研究这一时期生物面貌演替的重要潜力地区。此前澄江动物群的发现揭开了华南板块一系列寒武纪特异埋藏化石库研究的序幕,而如今临沂动物群作为华北板块第一个被综合研究的寒武纪特异埋藏化石库,将有望为华北寒武纪特异埋藏化石库的研究开启新的篇章。 本研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金和现代古生物学和地层学国家重点实验室项目共同资助。 论文相关信息:Sun,Z.X.,Zhao,F.C.*,Zeng,H.,Luo,C.,VanIten,H.,Zhu,M.Y.,2022.ThemiddleCambrianLinyiLagerstattefromtheNorthChinaCraton:anewwindowontheCambrianevolutionaryfauna.NationalScienceReview,https://doi.org/10.1093/nsr/nwac069. 图1.16个主要的寒武纪特异埋藏化石库的时空分布和多样性,及临沂动物群(LinyiLagerstatte)在其中的位置。图2.临沂动物群中的代表性类群。A.刺迷音虫Thelxiopespinosa;B.对称莫里森虫Mollisoniasymmetrica;C.群体的对角海绵Diagoniella;D.唐氏迷音虫Thelxiopetangisp.nov;E.线纹心虾Cordaticarisstriatus的口器;F,标准长清虫Changqingiaputeata;G,未定的蠕虫状动物;H.线纹心虾Cordaticarisstriatus的前附肢;I.抱怪虫类的前附肢。图3.非度量性多维标度变换(左上)聚类分析(右上)、和网络分析(下)等定量分析手段所识别的临沂动物群与全球16处经典寒武纪特异埋藏化石库之间的关系。图4.临沂动物群生态复原图(杨定华绘,赵方臣指导)。图5.科考人员在临沂地区野外工作照片,从左到右:曾晗、唐永刚、孙智新、赵方臣。152022-04