科研进展

-

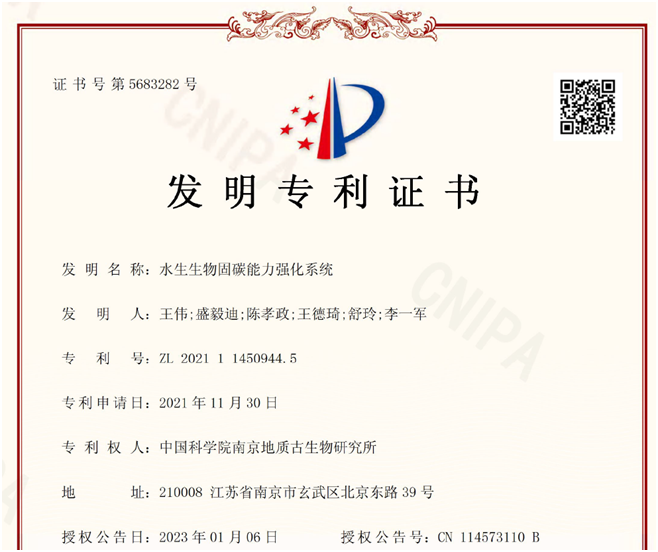

水生生物固碳强化技术获发明专利授权近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队研发的水生生物固碳能力强化系统获得发明专利授权(授权公告号:CN114573110B)。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队研发的水生生物固碳能力强化系统获得发明专利授权(授权公告号:CN114573110B)。

“碳中和”“碳达峰”是目前全世界面临的可持续发展的重要问题。“碳中和”手段主要包括减少碳排放,包括减少化石燃料使用、降低自然过程及生产过程中的CO2释放,以及增加碳封存,即从生产过程中和大气中收集CO2经压缩注入地下深层,或通过自然过程如光合作用捕获碳,以稳定封存有机物。

然而,“碳中和”前路困难重重。首先,快速减少或停止化石燃料使用,是任何一个国家和政府目前暂时不能接受的方案;此外工业CO2捕获和封存成本高,稳定性也存疑。目前比较可行的方法是通过植物光合作用进行碳捕获和碳埋藏,例如植树造林、植被保护、湿地保护等等。这是既可美化环境,也可封存生物碳的低成本方案。但这种方案面临一个难题,即植物捕获的CO2所生成的有机物会在埋藏过程中发生降解,使得CO2重返大气,成为无效碳封存或无效碳汇。

参考地质历史和现代泥炭分布可以发现:石炭纪作为显生宙最大的冰期,也是显生宙最大的碳封存期;而现代泥炭也主要分布在高寒地区。尽管低温环境不利于光合作用(碳捕获),但却是有利于积累生物碳(碳封存)的重要因素。

王伟团队的实验模拟研究发现,可以通过设计一种低成本的人造水体环境,既有利于光合作用,也有利于稳定碳封存,并给出了部分定量化的结构和技术数据。实验发现,通过限制水体表面流,光照区温度能够维持在15-30℃,生物光合作用可有效捕获CO2;此时用障网破坏底层水体流速,可以创造出一个相对低温的有机物埋藏环境,有效减少光合作用产物的降解,使生物碳得以积累。实验数据显示该方案对水体溶氧分布影响有限,基本不会影响水生生物的生态环境。

本专利为强化水生生物固碳能力提供了一种新的思路,进一步的实际应用场景和商业技术方案还有待后续探索。该技术也有潜力用于治理小型湖泊的富营养化污染,将现有水体构建成既是青山绿水的美景,又是低成本碳封存的场所。

相关研究得到中国科学院、国家自然科学基金委、现代古生物学和地层学国家重点实验室经费支持。

水生生物固碳能力强化系统发明专利证书

012023-02 -

华北板块奥陶纪拉贝希层孔海绵研究取得新进展在实验室运用大规模磨制抛光面,且有针对性地配合显微薄片的研究方法,报道了马家沟组中拉贝希类层孔海绵的组成和保存情况,并深入探讨其控制因素。

作为高钙化海绵(hypercalcified sponges)中的一个重要类群,古生代层孔海绵在中奥陶世晚期快速多样化,在浅海礁生态系统中迅速兴起,繁荣发展,直到晚泥盆纪灭绝事件之前始终是最重要的造架生物之一。其中,泡沫层孔海绵属(Cystostroma)作为拉贝希层孔海绵中结构最简单的类型,代表了层孔海绵已知最古老的记录,也已在在我国华南扬子区下奥陶统地层有过报道。拉贝希类随后在达瑞威尔期发展到12个属,但这一早期辐射的详细过程和模式仍不甚清晰,有待深入研究。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所现代古生物学和地层学国家重点实验室全胄完博士研究生、李启剑副研究员、张元动研究员等,与英国布鲁内尔大学的Stephen Kershaw教授对河南安阳小南海剖面马家沟组展开了详细的野外考察。在实验室运用大规模磨制抛光面,且有针对性地配合显微薄片的研究方法,报道了马家沟组中拉贝希类层孔海绵的组成和保存情况,并深入探讨其控制因素。相关成果近期正式发表在国际古生物学期刊《澳大利亚古生物》(Alcheringa)上。

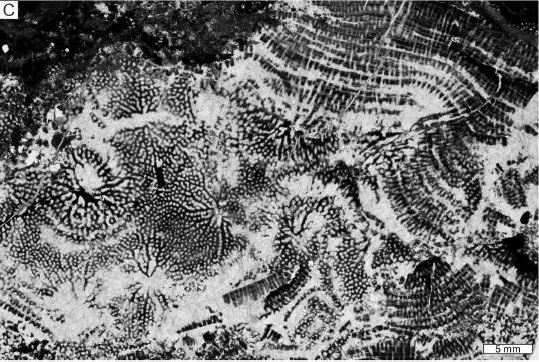

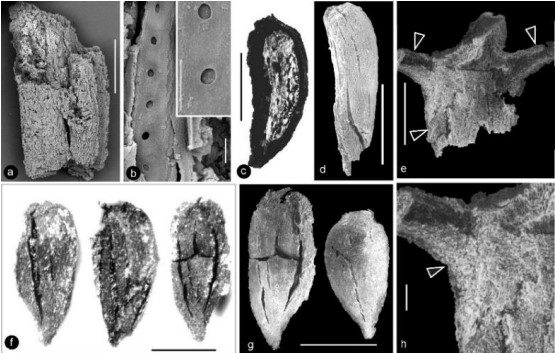

该研究不但详细描述了小南海剖面马家沟组中一共4属4种的拉贝希层孔海绵化石(图1),而且牙形刺的研究结果表明这些化石可能是达瑞威尔阶中期的产物,比之前报道的记录(达瑞威尔阶晚期)更老。同时,层孔海绵结壳、钙质微生物和管状生物共同构建了微型礁丘(图2)。结合前人的研究,全球在中奥陶世晚期已报道的层孔海绵化石共12个属,其中10个属在我国华北板块均有记录。在达瑞威尔期,得益于该区温暖、清澈的浅水环境,同时缺乏珊瑚和苔藓虫等底栖动物的生态竞争,华北板块可能代表了当时层孔海绵动物早期多样化的热点区域。

相关研究得到了中国科学院战略先导专项、中国科学院青促会项目等课题资助。

论文相关信息:Jeon, J., Li, Q.J.*, Chen, Z.Y., Liang, K., Stephen, K. & Zhang, Y.D., 2022. Labechiid stromatoporoids from the Middle Ordovician Machiakou Formation of North China and their implications for the early development of stromatoporoids. Alcheringa, 46 (03-04): 219–236. https://doi.org/10.1080/03115518.2022.2130978.

。

图<!--[if supportFields]>SEQ 图表 \* ARABIC<![endif]-->1 <!--[if supportFields]><![endif]-->河南安阳小南海剖面马家沟组中的小拉贝希属层孔海绵(显微薄片照片)

图2 拉贝希类层孔海绵结壳为主体的微型礁丘(上半部为显微薄片拼合照片,下半部为临摹图)192023-01 -

南京古生物所研发大型化石表面元素分析仪器近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队研发的“非破坏性立体化石及文物表面化学元素分布特征分析方法”获得国家发明专利授权(授权公告号:CN111624218B)。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队研发的“非破坏性立体化石及文物表面化学元素分布特征分析方法”获得国家发明专利授权(授权公告号:CN111624218B)。

我们常见的化石多为硬体骨骼化石,软躯体化石可以提供更多生物信息,但由于生物死亡后腐败降解等原因通常难以保存。然而,软躯体在降解过程中会释放不同类型的有机物,这些有机物与周围的沉积物发生反应,往往会在化石周围的岩石中留下一些化学元素信息。

此前通常用电子显微镜的能谱(EDS)或同步辐射X射线荧光光谱(SXRF)检测化石表面的化学元素分布。这些分析需要将样品-X射线光源-探测器(简称“样-源距离”)之间的距离保持一致,才能获得化石形状和元素浓度的综合图像。如果开展一定面积的检测,就需要将化石及围岩磨成平面(或不断调整样品位置,这几乎很难实现),才能保持“样-源距离”不变。但磨平这种破坏性方法对于重要化石来说是难以接受的,因此无损伤检测手段亟待探寻。

王伟团队此次新研发的三维X射线荧光扫描仪,是通过建立化石及其围岩表面的空间数学模型、实时移动检测器和X射线光源的空间位置,实现它们与化石及围岩表面保持同等距离。该方法克服了化石及围岩立体表面对分析结果的干扰,同时也避免了样品需要磨平带来的损害。

此外,该扫描仪还增加了惰性气体喷气口,可以降低大气中的氧气、氮气对测量结果的影响,使得测量环境可与真空媲美;激光漫反射能量检测反馈系统可以实现非光滑表面的精准检测,从而使大型化石表面化学元素分布的无损测量成为可能。

三维X射线荧光扫描仪的研发为古生物学-地质学研究提供了新工具,也可以为文物等相关领域开展元素级样品鉴定提供参考。

该项目得到了中国科学院、国家自然科学基金委、现代古生物学和地层学国家重点实验室经费支持。

三维X射线荧光扫描仪

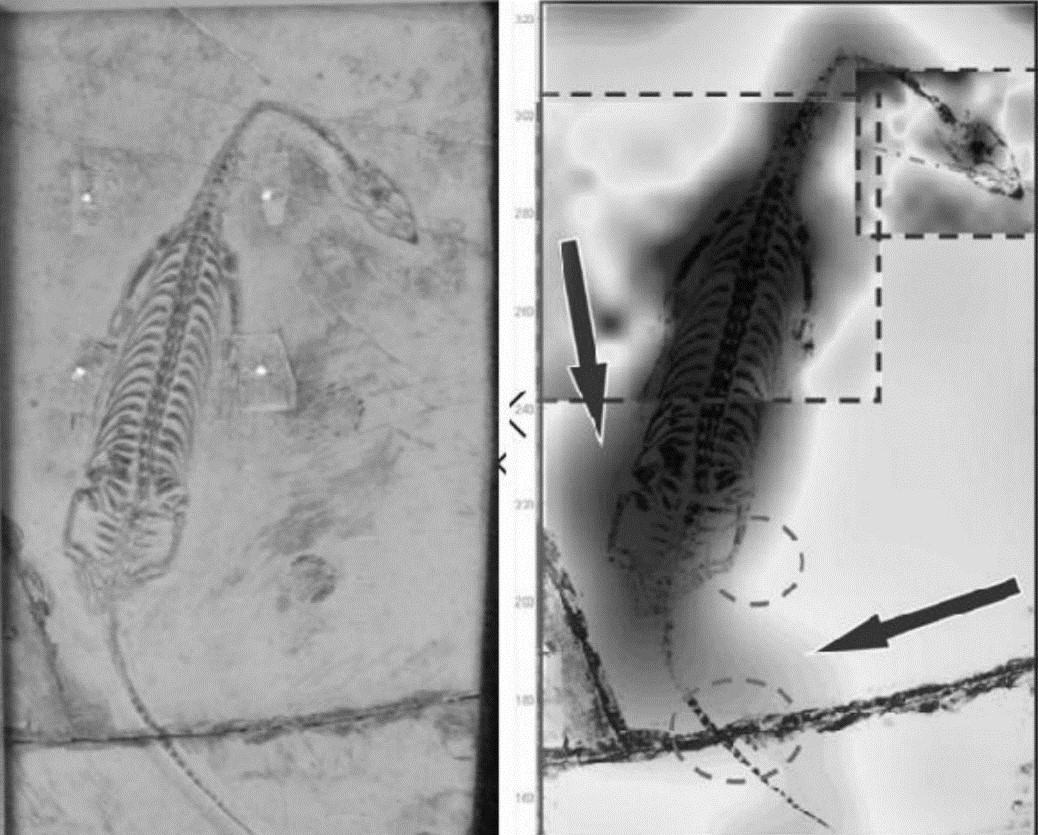

通过三维X射线荧光扫描仪对贵州龙化石进行检测并得到元素分布示意图。其中,左边为待测样品贵州龙化石,右边为Ca元素含量分布图,元素含量越高,则在图中显示的颜色越深。162023-01 -

研究揭示南京花子房内有被包裹的胚珠近日,中国科学院南京地质古生物所王鑫研究员、傅强研究员等利用微CT技术穿透南京花化石材料、揭示了肉眼无法直接观察到的化石内部结构。相关研究结果于2023年1月9日发表在英国自然出版集团《科学报告》(Scientific Reports)上。

被子植物既给人类提供了重要的生活资料,其美丽的花朵也给平凡的世界增添了几分美丽。植物学家一直在寻找最早的被子植物花朵、探索被子植物的起源和历史。古植物学家长期认为,白垩纪之前没有被子植物。2018年,最古老的花朵化石南京花(Nanjinganthus)的发现则打破了这种观点。南京花保存于1.74亿年前的早侏罗世地层,比白垩纪还要再早大约5千万年,引起了国际上的广泛关注和热烈争论。

近日,中国科学院南京地质古生物所王鑫研究员、傅强研究员等利用微CT技术穿透南京花化石材料、揭示了肉眼无法直接观察到的化石内部结构。相关研究结果于2023年1月9日发表在英国自然出版集团《科学报告》(Scientific Reports)上。

在2018年的文章中,由于当时的技术手段只能看到破开的子房中的胚珠,封闭子房中是否有胚珠无从得知。因此,此前的研究结果中显示的南京花胚珠和封闭子房这两个结构并不是在同一朵花化石中看见的,由此也引发了一系列争议。

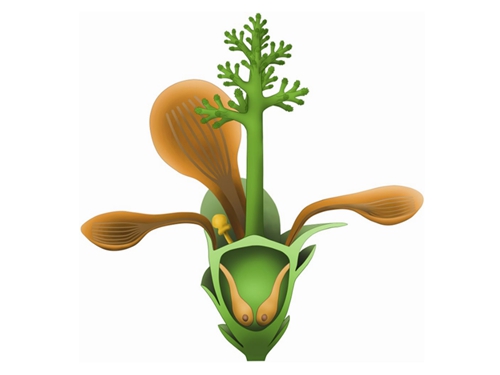

此次科研团队对三维保存的南京花炭化压型标本进行了Micro-CT研究,成功观察到了南京花封闭子房内部保存的胚珠——而这正是被子植物的关键特征。该发现再次明确了南京花的被子植物属性,也确认了被子植物在侏罗纪的存在,有助于进一步理清对被子植物早期历史的认识。

本研究得到了国家自然科学基金委、中科院战略性先导科技专项(B类)的支持。

论文相关信息: Fu, Q., Hou, Y., Yin, P. et al. Micro-CT results exhibit ovules enclosed in the ovaries of Nanjinganthus. Sci Rep 13, 426 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-022-27334-0.

南京花子房内被包裹的胚珠

南京花的复原图102023-01 -

研究发现臭氧层破坏导致二叠纪末陆地生物大灭绝的直接证据2.52亿年前的二叠纪末大灭绝造成了约81%的海洋物种和89%的陆地物种灭绝,其主要原因被认为是大规模火山喷发导致的环境变化,但仍缺乏环境因素影响陆地生态系统的直接证据。中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员与英国、德国同行等合作,通过研究该时期化石花粉粒中“防晒霜”含量的变化,发现臭氧层破坏导致二叠纪末陆地生物大灭绝的直接证据,研究成果于2023年1月6日在线发表于国际知名期刊《科学进展》(Science Advances)。

2.52亿年前的二叠纪末大灭绝造成了约81%的海洋物种和89%的陆地物种灭绝,其主要原因被认为是大规模火山喷发导致的环境变化,但仍缺乏环境因素影响陆地生态系统的直接证据。中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员与英国、德国同行等合作,通过研究该时期化石花粉粒中“防晒霜”含量的变化,发现臭氧层破坏导致二叠纪末陆地生物大灭绝的直接证据,研究成果于2023年1月6日在线发表于国际知名期刊《科学进展》(Science Advances)。

二叠纪末期的大灭绝事件是显生宙最大一次灭绝事件。科学家们普遍认为二叠纪末期西伯利亚大火成岩省的喷发造成的全球温室气体增加,全球变暖以及海洋酸化可能是引起这次灭绝的主要诱因。但对于这些环境因素如何影响陆地生态系统到目前还有很多争论。

一些孢粉学家在陆相二叠—三叠纪过渡剖面发现了一些畸形孢子和花粉,推测这些畸形孢子或花粉可能是由西伯利亚大火成岩省喷出的卤族元素造成的全球臭氧层破坏诱发的紫外线辐射增加引起的。但通过对现代植物中产出的畸形孢子和花粉的研究表明,这些畸形花粉和孢子产生的环境背景十分复杂,干旱、空气污染以及植物体的外伤都有可能诱发植物体产生畸形孢子或花粉,所以单凭在陆相二叠-三叠纪过渡剖面发现的少量畸形孢子和花粉并不能直接证明二叠纪末期大灭绝期间存在全球臭氧层空洞引起的紫外线辐射增加。

植物体需要阳光进行光合作用,为植物体生长提供能量,但又要避免阳光中有害的紫外线对植物体特别是植物生殖细胞(孢子和花粉)中遗传信息的破坏。为了适应陆地辐射环境,陆生植物演化出了一些调控机制,以减少紫外线对植物体的伤害。在植物体的生殖细胞中这种机制表现为植物的孢子和花粉的外壁中含有大量功能与“防晒霜”十分相似的化合物(香豆酸和阿魏酸),这些化合物可形成共振稳定的酚自由基,抵抗紫外线引起的氧化作用,从而保护脆弱的孢子和花粉,为陆生植物的传播和繁衍提供了保障。

现代植物学家已经观察到植物体可以根据周围的紫外线辐射环境,自动调节其生殖细胞外壁“防晒霜”的含量,同时这些“防晒霜”可以在惰性的孢子和花粉外壁中保存很长时间。因此,理论上我们可以通过对这些孢子和花粉中“防晒霜”含量的测定反推地质历史时期大气紫外线辐射强度。

研究团队运用傅里叶变化红外光谱,对产自我国西藏南部二叠——三叠纪过渡剖面的1011粒阿里型花粉中的香豆酸和阿魏酸进行了定量测量,通过对这些花粉产出的红外光谱的大数据分析,发现在二叠纪末大灭绝期间地层中花粉外壁的香豆酸和阿魏酸含量明显高于灭绝前后化石花粉中该化合物的含量。直接证明了二叠纪末期大灭绝期间存在全球紫外线辐射增加的现象。同时,研究团队也对剖面地层的有机碳同位素和汞的浓度进行了分析,发现这两个指标的异常波动与化石花粉中出现大量香豆酸和阿魏酸的层位基本相当,进步确认二叠纪末期全球紫外线辐射的增加可能是由于当时剧烈的火山活动引起的。

空气中紫外线辐射量的增加对整个陆地生态系统具有深远的影响。由于紫外线不仅对植物的生殖细胞具有很强的杀伤作用,同时也会对植物体叶肉细胞造成破坏。为了抵御紫外线对叶肉细胞的破坏,植物体会在其叶片中大量合成叶黄素、香豆酸和阿魏酸等,相应减少叶绿素的合成,从而导致植物体光合作用的减弱,进而使得植物体对于温室气体吸收能力减弱,进一步加重了二叠纪末期火山喷发引起的全球温室气体增加。另外,叶肉中的叶黄素、香豆酸和阿魏酸等对于食草动物以及昆虫来说是一种很难消化且营养价值较低的化合物,所以紫外线辐射的增加间接影响了陆地食物链,可能是导致二叠纪末陆地食草动物以及昆虫大灭绝的主要原因。

该研究得到国家自然科学基金委、第二次青藏高原科学考察与研究、中科院战略性先导科技专项(B类)、德国研究基金会、自然环境研究委员会和人类前沿科学计划的资助。

论文相关信息:Liu, F.*, Peng, H.P., Marshall, E.A.J., Lomax, B.H., Bomfleur, B., Kent, M.S., Fraser, W.T., Jardine, P.E.* (2023). Dying in the Sun: Direct evidence for elevated UV-B radiation at the end-Permian mass extinction. Science Advances 9, eabo6102. http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6102.

藏南曲布剖面二叠纪末期黑色页岩

曲布剖面二叠-三叠系过渡地层中发现的花粉化石(阿里粉)

臭氧层破坏引起的紫外线辐射增加对陆地食物链的影响072023-01 -

内蒙古白垩纪球果状花朵解剖学研究新进展在早白垩世已经发现了多种早期的花(被子植物的生殖器官),但其中大多数缺乏解剖学细节。这使得现存的被子植物和化石之间留有很多未知之谜。中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员,与西班牙比戈大学及澳大利亚昆士兰标本馆开展国际合作,利用石蜡切片技术深入研究了来自内蒙古早白垩世植物化石的生殖器官。相关研究结果近日发表在瑞士出版的学术期刊《生命》(Life)。

在早白垩世已经发现了多种早期的花(被子植物的生殖器官),但其中大多数缺乏解剖学细节。这使得现存的被子植物和化石之间留有很多未知之谜。中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员,与西班牙比戈大学及澳大利亚昆士兰标本馆开展国际合作,利用石蜡切片技术深入研究了来自内蒙古早白垩世植物化石的生殖器官。相关研究结果近日发表在瑞士出版的学术期刊《生命》(Life)。

此次研究的这枚距今约一亿年的化石来自内蒙古锡林浩特胜利煤矿,研究人员将其命名为胜利锡林花(Xilinia shengliensis)。胜利锡林花极易被认为是裸子植物球果,但通过使用石蜡切片技术研究,发现其胚珠是被包裹的。在古植物学研究中,人们进行解剖学研究通常是通过磨片来实现,这种手段在技术好的情况下,用1毫米的材料可以获得一个切片。此次研究中使用的石蜡切片技术则允许从1毫米的材料获取100个切片。

胜利锡林花生殖器官的解剖学细节表明,虽然在一般形态上类似于裸子植物球果,但它的胚珠是封闭的,后者的特征到目前为止只限于被子植物。因此,胜利锡林花可能代表了被子植物进化史中的一个过渡性化石。

研究得到了中国科学院和国家自然科学基金的资助。

论文相关信息:Wang, X.; Diez, J.B.; Pole, M.; García-ávila, M. An Anatomically Preserved Cone-Like Flower from the Lower Cretaceous of China. Life 2023, 13, 129. https://doi.org/10.3390/life13010129.

胜利锡林花及其细节

胜利锡林花的花被片、心皮和花轴的细节

胜利锡林花的复原图042023-01 -

寒武纪生物古地理格局与多样性演变的耦合关系研究基于PBDB数据库(https://paleobiodb.org)中4万余条寒武纪无脊椎动物化石产出记录数据,结合网络分析法,对此关键时期的生物古地理格局进行了深入剖析,并探讨寒武纪大爆发及随后的若干次规模不一的生物灭绝事件是如何在全球尺度上对上述格局造成影响。

寒武纪是海洋生物与环境协同演化的关键时期,记录了地质历史中最重要的生物演化事件之一。在这一时期几乎所有的动物门类相继出现,并在相对较短的一段时期内(距今5.6-5.2亿年前),发生了快速的生态分化和扩张,从而奠定了显生宙以来海洋生态系统的基础。

这一生物事件已被诸多学者广泛研究并深入讨论,并通过将多样性分解为alpha、beta和gamma三个不同尺度;一些研究还揭示了寒武纪大爆发本质上主要是由群落间多样性在第二阶向第三阶过渡期间的快速增长所驱动的。然而,在此过程中,地区间不同群落的分化究竟如何表现在地理空间上,即生物古地理的具体演变模式,一直缺乏基于多门类古生物数据的定量化评估。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所地层古生物大数据中心副主任那琳博士、现代古生物学和地层学国家重点实验室李启剑副研究员,与德国埃尔朗根-纽伦堡大学的科研人员合作,基于PBDB数据库(https://paleobiodb.org)中4万余条寒武纪无脊椎动物化石产出记录数据,结合网络分析法,对此关键时期的生物古地理格局进行了深入剖析,并探讨寒武纪大爆发及随后的若干次规模不一的生物灭绝事件是如何在全球尺度上对上述格局造成影响。相关成果近期发表在国际理论古生物学权威期刊《古生物学》(Paleobiology)上。

研究发现,基于种级分类单元的网络组成显示,在寒武系的前三阶表现为全球生物地理有地区性逐渐加强的趋势,并在第四阶到达辐射期峰值(图1);海洋生物的平均分布范围则随着时间的推移逐渐收缩,移动能力较强的古生物化石产出记录比例亦在此期显著增加。上述结果不但从生物古地理的角度验证了寒武纪大爆发全球多样性的增长主要是由beta多样性驱动的假说,而且详细勾勒出每个阶生物区演变的细节(图2),暗示了生物地理区域性的增强可能进一步加速了全球多样性的增长。而在古杯动物灭绝事件(AECE)的发生之后,伴随着全球生物区的高周转率,乌溜期的生物古地理格局也几乎被完全重置,表明灭绝事件能对生物古地理格局产生至关重要的影响。

相关研究得到了中国科学院战略先导专项、中国科学院青促会项目和国家重点实验室基础课题等的资助。

论文相关信息:Na, L., Kocsis, á, Li, Q.*, & Kiessling, W. (2022). Coupling of geographic range and provincialism in Cambrian marine invertebrates. Paleobiology, 1-12. https://doi.org/10.1017/pab.2022.36.

图1 寒武纪生物古地理地区性指标(PIE)的变化曲线(PIE值越高,表明地区性越强)

图2 基于网络分析法寒武系各个阶的生物古地理格局(不同颜色和数字的多边形代表了不同的生物区)032023-01 -

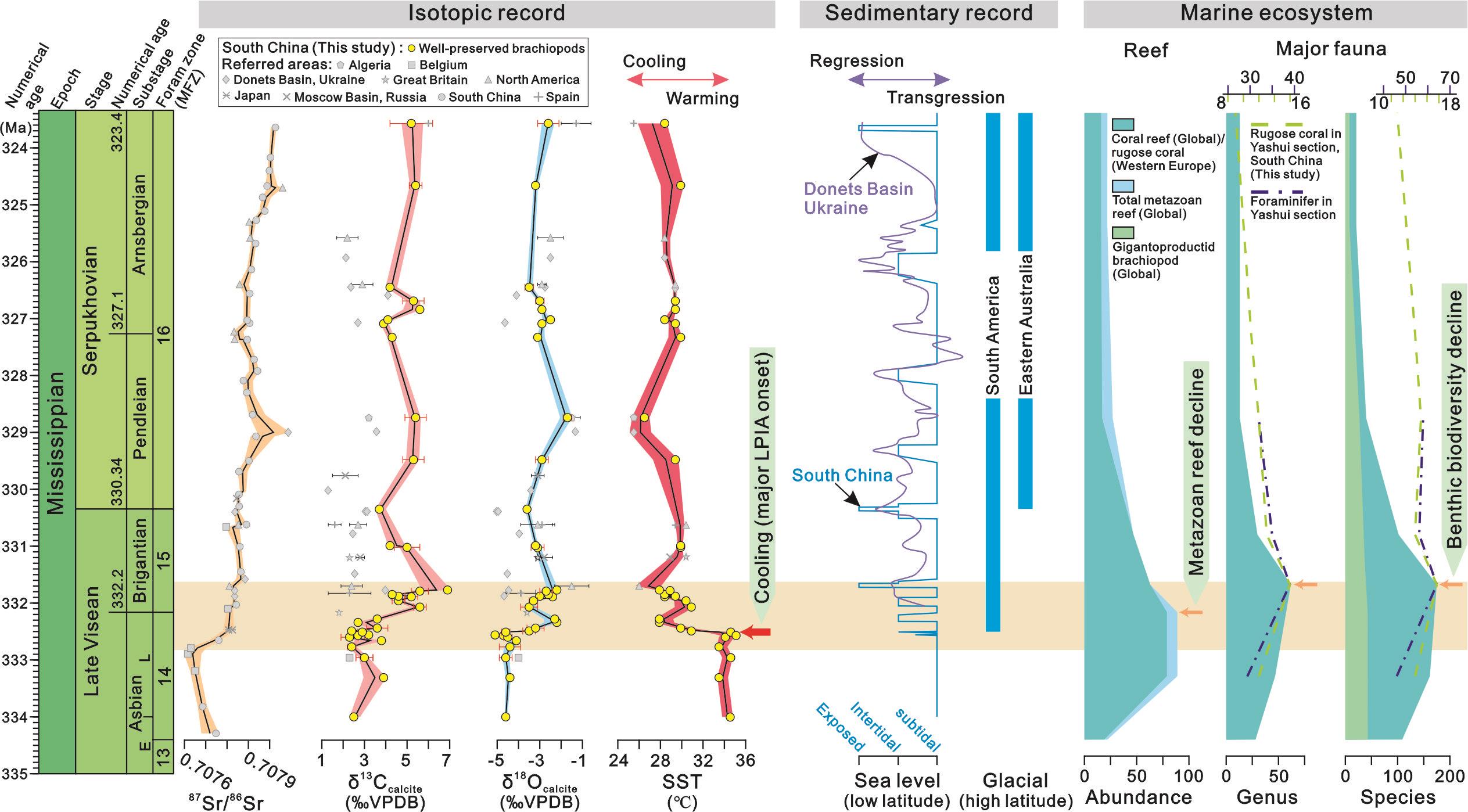

密西西比亚纪中-晚期全球气候变冷导致珊瑚礁系统崩溃研究人员利用腕足类壳体氧同位素、以及生物礁和多门类化石多样性统计,揭示了密西西比亚纪中-晚期气候变冷与珊瑚礁系统崩溃和生物多样性减少的关系。

晚古生代大冰期的起始时间、演化历程、及其对海洋生物演化的影响一直是科学家关注的热点问题。晚古生代大冰期的广泛发育(即冰期主幕)一般认为开始于密西西比亚纪中-晚期(维宪期-谢尔普霍夫期),但基于高纬度冰川沉积、低纬度海平面变化、化石氧同位素等记录,不同学者对冰期主幕开始时间的认识并不一致,观点包括:维宪晚期、维宪期-谢尔普霍夫期之交、谢尔普霍夫早期、谢尔普霍夫晚期。

另外,前人研究发现密西西比亚纪中-晚期发生了一次显著的生物灭绝事件,导致约39%属级别的海洋无脊椎动物灭绝,这次生物灭绝还伴随显著的古生态变化,排在显生宙所有生物灭绝中的第5位;最近研究发现,维宪晚期存在全球珊瑚礁繁盛,谢尔普霍夫期珊瑚礁丰度显著降低。因此,目前关于密西西比亚纪中-晚期气候变化过程及其与海洋珊瑚礁丰度和生物多样性变化关系的认识还不清楚。

中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队要乐副研究员等人,与美国内华达州立大学拉斯维加斯分校蒋干清教授,台湾师范大学米泓生教授,法国图卢兹第三大学Markus Aretz教授,南京大学王向东教授共同合作,利用腕足类壳体氧同位素、以及生物礁和多门类化石多样性统计,揭示了密西西比亚纪中-晚期气候变冷与珊瑚礁系统崩溃和生物多样性减少的关系。相关研究成果发表在地学领域国际知名期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)上。

该研究选取了华南出露连续、生物地层详实、且富含腕足类化石的贵州雅水剖面和广西甘垌子剖面,有孔虫生物地层确定剖面的时代为密西西比亚纪维宪晚期-谢尔普霍夫期。首先对采集的腕足类化石进行属种鉴定,之后对腕足类壳体进行扫描电镜、阴极发光、主微量元素等分析,最后选取结构保存好、未明显经受后期成岩改造的腕足类壳体进行无机碳、氧同位素测试;另外,对该时期的生物礁丰度,以及珊瑚和有孔虫多样性进行了统计。

研究发现在密西西比亚纪维宪晚期(Asbian-Brigantian之交)腕足类壳体氧同位素存在一次显著正偏,幅度约2‰,其指示该时期古海水温度降低约5℃。维宪晚期这次显著气候变冷事件与高纬度冈瓦纳大陆冰川发育、低纬度海平面降低和高频率旋回地层发育等相一致,它们共同指示这次全球气候变冷可能代表了晚古生代大冰期主幕的开始。同时,这次变冷事件伴随珊瑚礁丰度和底栖生物多样性的明显减少;随着谢尔普霍夫期气候的持续变冷,珊瑚礁丰度逐渐降低,于谢尔普霍夫晚期达到最低值。

通过无机碳、氧、锶同位素变化曲线的对比研究,发现在维宪晚期变冷转折期,锶同位素的正偏早于无机碳同位素,后者早于氧同位素,其指示密西西比亚纪中-晚期的气候变冷可能与大陆风化作用增强导致更多营养元素输入海洋,进而导致海洋初始生产力提高和有机碳埋藏量增加有关。

该论文被评为《全球和行星变化》期刊2022年度最佳论文,共有18篇论文入选,涉及的研究方向包括全球构造(2篇)、地表过程与地貌(4篇)、现代气候系统(2篇)、深时生物演化(2篇)、中生代陆地气候与演化(5篇)以及第四纪古海洋(3篇)。

该研究得到国家自然科学基金委、中科院战略性先导科技专项(B类)和中国科学院青年创新促进会的资助。

论文相关信息:Yao, L. , Jiang G.Q., Mii, H.S., Lin, Y.F., Aretz, M., Chen, J.T., Qi, Y.P., Lin, W., Wang, Q.L., Wang, X.D., 2022. Global cooling initiated the Middle-Late Mississippian biodiversity crisis. Global and Planetary Change, 215, 103852. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103852.

密西西比亚纪古海水温度与海洋珊瑚礁丰度和生物多样性协同演化关系

腕足类壳体扫描电镜下纤维状(A-C)和棱柱状(A, D)结构

腕足类壳体单偏光(A, C)及其对应的阴极发光(B, D)图片262022-12 -

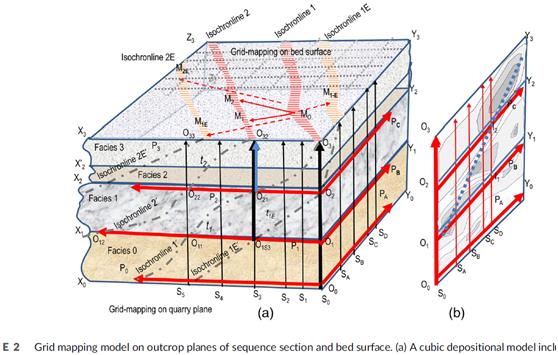

化学地层学全球对比研究的一种新方法及其应用地层划分和对比是地层学也是化学地层学研究的主要任务。中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队经过长期探索,提出了化学地层学研究的一种新方法——等时等环境线(Isochronline)研究,用于从混合数据中提取出可全球对比的信息,同时对该方法进行了理论证明,并在二叠系乐平统-瓜达鲁普统界线辅助剖面中进行了验证。

地层划分和对比是地层学也是化学地层学研究的主要任务。中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队经过长期探索,提出了化学地层学研究的一种新方法——等时等环境线(Isochronline)研究,用于从混合数据中提取出可全球对比的信息,同时对该方法进行了理论证明,并在二叠系乐平统-瓜达鲁普统界线辅助剖面中进行了验证。研究成果近期发表在国际地学期刊《岛弧》(Island Arc)和《地质学杂志》(Geological Journal)上。

化学地层学是利用沉积物的各种地球化学信号及其在地层中的变化规律,并结合其物源信息和环境意义,对地层进行划分和对比的一种手段。因此,化学地层学通常能够连续采样获得较为完整的信息(生物地层研究中经常会遇到化石缺失的问题),有明确的环境指向,以及完全的定量指标等优势。

然而,化学地层学也同样存在缺陷。任何地方的沉积物均为当地沉积环境、物源区环境和全球事件的混合记录,当进行全球对比的时候,很难知道具体有多少比例的数据是来自当地的,又有多少比例是全球事件叠加的。因此,如何从地方性的环境信息中提取出可以用于全球对比的“纯”信号是关键。

研究团队历经近20年的探索、尝试,提出了“等时等环境线”的研究方法,用于寻找可全球对比的地球化学“纯”信号,并对这些方法进行了沉积学和空间几何方面的证明。

等时等环境线是一组与沉积相无关的化学地层数据,可以通过顺着岩层走向的横向测量或开阔露头的网格化测量(Grid Mapping)等方法获取。与提供沉积环境“混合记录”的传统化学地层数据不同,它可以用来评估全球环境信息。研究团队还介绍了使用哪些分析手段或设备可以简单有效地测量地层剖面、开展样品采集、实现数据可视化,甚至细微到应该采集岩层中的哪个位置的样品。

此外,研究团队还对沉积学和地层学基本原理瓦尔特相律,包括穿时现象等给出了其存在例外的理论证明。此次研究成果给化学地层学研究提供一条新的途径,也在一定程度上给予地层学其他领域一些新的思路。

相关研究得到了中国科学院先导专项B、国家自然科学基金委和科技部等项目资助。

论文参考信息:

Wang, W. (2022). Isochronline in chemostratigraphy for global correlation and an exception of the Walther's law of facies. Island Arc, 31(1), e12470. https://doi.org/10.1111/iar.12470.

Ma, Q., Ye, F., Wang, W*. Sheng, Y., Shu, L., & Chen, X. (2021). Grid mapping revealed hidden geochemical lens and its chemostratigraphic bias in the middle-upper Permian marine carbonate sequence in Laibin, South China. Geological Journal, 56(12), 6088–6101. https://doi.org/10.1002/gj.4156.

图1 用于证明地层中的相关剖面、岩石层面、Isochronline、沉积相等的三维模型。如上图,Isochronline 0和Isochronline 1分别是今天和N年之前某天形成的沉积物的虚拟线。

图2 网格化地层学研究的模型,各种测量剖面及其和Isochronline之间的关系。

图3 剖面上等时间点和Isochronline及岩石横向展布之间的关系模型。我们都在说地层是穿时的,但如何在一个横向延展的岩层上找到纵向剖面上某个点的等时位置,是我们非常关心的问题。

图4 二叠系乐平统-瓜达鲁普统界线辅助层型剖面地球化学地图。很明显,同一层岩石的地球化学特征各有不同。比如,钙和铁这些与沉积环境和物源有关的指标,基本上顺层分布,但碳同位素组成就出现明显的穿层现象。在一些展布很广的剖面上,这种现象,可能是不同研究人员发表的数据存在差异的原因。262022-12 -

石板滩生物群发现新的恰尼虫化石研究发现恰尼虫标本与后生动物遗迹化石可以保存在同一层面上(图2.3),说明恰尼虫能够生活于后生动物存在的环境中,这种共存的关系可对造迹生物与埃迪卡拉化石之间的生态相互作用提供了重要的启示意义。

恰尼虫(Charnia)是最具代表性的埃迪卡拉化石之一,在阿瓦隆组合(距今约5.75-5.6亿年前)、白海组合(距今约5.6-5.5亿年前)、纳玛组合(距今约5.5-5.39亿年前)三种面貌不同的埃迪卡拉生物群中都有发现;其也是迄今为止研究得最多的埃迪卡拉化石之一。然而关于恰尼虫亲缘属性、生长发育模式以及生活方式等科学问题至今仍没有一致的结论。

此前,恰尼虫属仅有其模式种梅森恰尼虫(Charnia masoni)一个种。在前人的研究结果中,恰尼虫属曾有其他3个形态种,但是它们随后要么被归入其他的形态属,要么被厘定为模式种的同物异名。因此,人们认为恰尼虫可能在其延续的约三千万年的时间里都保持了较高的形态稳定性。但也有科学家认为是由于恰尼虫化石保存的形态信息有限,使得没有足够的特征数据(尤其是定量的数据)开展种一级别的细分工作。

产自我国湖北三峡地区埃迪卡拉系灯影组灰岩中的石板滩生物群(距今5.5~5.43亿年),是世界上为数不多的产于碳酸盐岩当中的埃迪卡拉生物群。经过十余年的挖掘,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队的科研人员在石板滩生物群中,共计发现了12枚恰尼虫化石标本(图1、2),并展开了详细的研究。相关成果发表在国际知名古生物学期刊《古生物学杂志》(Journal of Paleontology)上。

通过对来自石板滩生物群以及世界各地已发表的恰尼虫标本进行叶状体与各级分枝结构的形态测量,研究发现可将石板滩生物群的标本分为两种类型。一种类型可归入模式种,即梅森恰尼虫(Charnia masoni;图1.1、1.2);另一种类型则归入本次研究新建立的种——细长恰尼虫(Charnia gracilis new species;图1.3-1.8、2)。

本次研究通过定义一个用于衡量初级分枝弯曲程度的新参数X,系统比较各地标本的参数X以及初级分枝与中线之间的夹角(分枝角度),发现细长恰尼虫与梅森恰尼虫在这两种数据中的平均值分布都有较大差异(图3)。具体而言,细长恰尼虫具有更为细长且笔直的初级分枝,具有较小的分枝角度(≤20°);而梅森恰尼虫的初级分枝为S形,通常具有相对较大的分枝角度(>20°)。因此,通过详细的形态测量可推测,恰尼虫属不止包含模式种这一种类型,细长恰尼虫可能在此前的研究中被忽略了。

研究发现,来自石板滩生物群的恰尼虫标本还证实了其两阶段生长模式的假说。在石板滩段的材料中,有两个体型较小的叶状化石可视作幼年时期的恰尼虫,它们的初级分枝数量(~10)要明显少于恰尼虫最大的标本(≥26),这说明初级分枝数量的增长是该类生物的一个关键生长方式。另一方面,对于不同的单个标本而言,无论是位于叶状结构顶端还是中下部的初级分枝,其上的次级分枝数量是接近的,但是次级分枝的形状却是随着标本大小而变化,同时次级分枝的面积大小也随着叶状结构的长度而增大(图4)。因此,恰尼虫主要通过前期初级分枝数量上的增长和后期初级分枝体积膨大而增长,而初级分枝的生长主要通过次级分枝体积的膨大实现。

来自石板滩生物群的恰尼虫标本亦表明了这种生物营底栖固着、直立生长的生活方式。尽管恰尼虫被广泛地视作一种底栖生物,对于它在海床上的生长姿势却存在不同观点。一些学者认为恰尼虫是倒伏在海底上生长的,认为它们可能具有背、腹两面,而化石保存下来的总是同一面;而更多学者则认为恰尼虫营固着直立生活。此次在石板滩生物群中发现了一枚恰尼虫标本,其具有一个扭曲的茎(图1.1),这很可能是该生物个体死前被水流影响所导致,从侧面证明了恰尼虫营固着直立生长的观点。

恰尼虫具有固着器的这一特点也与固着直立的生长习性相符合,虽然恰尼虫保存固着器的相关化石证据很少。石板滩生物群中有两枚恰尼虫标本保存了固着器结构(图1.1、1.7),尤其是上述具扭曲茎的恰尼虫标本,有一个较大的圆盘状固着器,固着器上发育有丝状结构。这可能是在水流作用下,大的固着器从沉积物中被拔出所造成的,这个解释与该标本具有扭曲的茎以及石板滩段周期性的风暴沉积环境相一致。因此,石板滩生物群的标本,支持恰尼虫营固着直立的方式生长,而非倒伏生长于海床上。

此外,研究还发现恰尼虫标本与后生动物遗迹化石可以保存在同一层面上(图2.3),说明恰尼虫能够生活于后生动物存在的环境中,这种共存的关系可对造迹生物与埃迪卡拉化石之间的生态相互作用提供了重要的启示意义。

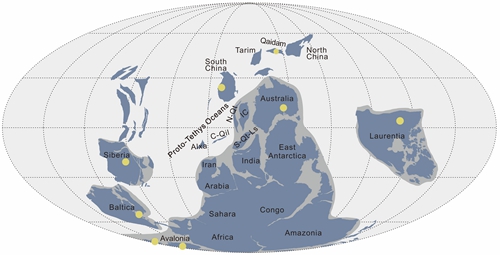

此次石板滩生物群中恰尼虫的发现,不仅进一步丰富了该生物群的整体面貌,而且表明该生物群是世界范围内最年轻的恰尼虫化石产地之一。研究扩大了恰尼虫的古地理及古环境分布,表明恰尼虫是地层延限最大(距今5.74-5.39亿年间,跨越了约三千万年的地球历史)、地理分布最广(分布于各个不同古纬度的古板块上,图5)的埃迪卡拉生物之一,它几乎见证了整个埃迪卡拉生物群的兴衰历史。

本研究得到国家自然科学基金、中国科学院、科技部国家重点研发计划青年科学家项目、中科院青促会、现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文相关信息: Wu, C., Pang, K.*, Chen, Z.*, Wang, X., Zhou, C., Wan, B., Yuan, X., Xiao, S. 2022. The rangeomorph fossil Charnia from the Ediacaran Shibantan biota in the Yangtze Gorges area, South China. Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1017/jpa.2022.1097.

图1 石板滩生物群中的梅森恰尼虫Charnia masoni(1, 2)以及细长恰尼虫Charnia gracilis n. sp.(3–8)

图2 石板滩生物群中的细长恰尼虫Charnia gracilis n. sp.

图3 对石板滩生物群中的恰尼虫与世界范围内其他恰尼虫标本统计所得出的散点图(1-7),以及测量标准示意图(8、9)

图4 对来自石板滩生物群中保存有完整次级分枝数量的细长恰尼虫Charnia gracilis n. sp.进行统计得出的散点图

图5 恰尼虫的古地理分布图142022-12