科研进展

-

奥陶纪末大灭绝后腕足动物复苏-辐射的古生物地理演化生物大灭绝事件不仅使生态系统和生态结构遭受重创,也会对全球古生物地理格局产生影响,相关研究不胜枚举。然而关于灭绝事件对其后古生物地理的长期影响却罕有探讨。有国外学者对二叠纪末大灭绝后陆生脊椎动物的最新研究发现,存在广布分子在复苏期显著增加,而复苏期之后又减少的有趣现象。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所黄冰研究员等对奥陶纪末大灭绝后海洋底栖主要门类——腕足动物的全球古生物地理的研究发现了迥然不同的规律。

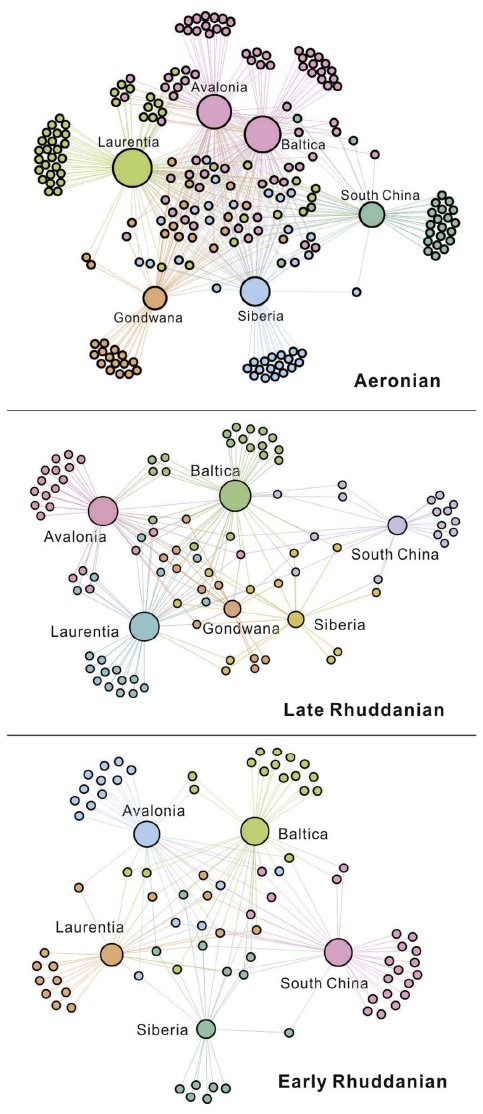

该研究基于已发表的资料及最新数据整理,通过来自6个古板块共计809个出现信息,建立了全球腕足动物从志留纪初鲁丹(Rhuddanian)早期(残存期)、鲁丹晚期(复苏早期)到埃隆期(复苏晚期到辐射期)的数据集。运用网络分析法,首次用网络参数平均度、图密度以及模块度拟合了古生物地理研究中的广布性及分区性。

研究发现,大灭绝后的鲁丹期(残存到复苏阶段),全球腕足动物地方性分子增加;这些地方性分子并非新生土著种,而是多为灭绝前的世界性分子,表明其通过收缩分布范围以躲避灾难;直至复苏期这些灭绝前的广布种仍然分布有限,表明全球环境仅局部改善。到了埃隆期,腕足动物开始辐射,表现为地方性分子及世界性分子同时分异的过程,暗示全球环境的快速好转。

该研究还对全球腕足动物目级分类单元从复苏期到辐射期的演化进行了分析。发现以无洞贝与五房贝为主的志留纪类型腕足动物是从埃隆期(大灭绝后3个百万年)才真正取代以正形贝、扭月贝为主的奥陶纪类型,且这些志留纪类型的早期分子几乎都局限于低纬度暖水环境中。此外,这些志留纪类型分子在残存到复苏期几乎仅生活于浅水环境(BA2-3),而到了辐射期,它们已经能逐渐适应较深水环境(有的甚至在BA5的底栖环境中),显示出这些新类型的生境逐渐扩张的过程。

相关成果近期发表于国际知名地学期刊《三古》(Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology)。

论文信息: Bing HUANG, Jisuo JIN, Jiayu RONG, 2018. Post-extinction diversification patterns of brachiopods in the early–middle Llandovery, Silurian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 493, 11-19.062018-03 -

复原志留系花瓣海百合科的演化谱系花瓣海百合科是古生代海百合动物演化史上特化的一个分支,其起源于华南板块上扬子区中奥陶世,仅在捷克可残存到早泥盆世。其形态学特化过程主要表现为扇形腕部食物沟形态学多样性。志留纪兰多维列世-文洛克世的上扬子、劳伦、波罗的、阿凡隆尼亚、掸泰等构造区广泛分布的属为Petalocrinus,尤以上扬子区兰多维列世属种多样性最高。

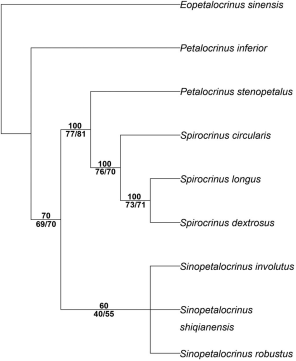

花瓣海百合科化石整体时空间分布连续性不佳,因地层出露和采集力度的限制,特别是所产出的壳相地层中很难精确用化石带定出它们首现的时间节点,目前也很难用隔离分化生物地理学或分支系统分类学模式全面详细地复原整个花瓣海百合科的演化谱系。前人认为志留纪Petalocrinus(花瓣海百合属)的腕部特化可次分为下卷和左旋两种方式,藉此衍生出Sinopetalocrinus(中华花瓣海百合)以及Spirocrinus(螺旋海百合属)。

近来,中国科学院南京地质古生物研究所毛颖颜博士研究生、李越研究员以及合作研究者在上扬子区多个剖面兰多维列世中-晚埃隆期地层中采获千余枚花瓣海百合科化石,并首次获得五个腕部原位愈合保存的冠部标本,综合分析的该科化石的新属种和演化谱系。贵州石阡白沙、枫香雷家屯组和桐梓水坝塘地区石牛栏组代表陆表海浅水碳酸盐岩沉积为主的两个同期异相地层单元,通过系统古生物学厘定,共描述3属8种,包括扇形腕部直立和右旋的3个新种,均是仅限于上扬子区埃隆阶的土著分子。定量分支演化谱系分析的结果表明,Petalocrinus在向Spirocrinus成种过程中,腕部先是直立,之后分支出左旋和右旋,这一形态学渐变趋势脉络清晰地复原了花瓣海百合科4属的演化过程,进一步证实上扬子区是该科的起源及演化中心。

论文相关信息:Yingyan Mao, William I. Ausich, Yue Li*, Jih-Pai Lin, Caihua Lin, 2017. New taxa and phyletic evolution of the Aeronian (Llandovery, Silurian) Petalocrinidae (Echinodermata, Crinoidea) in Guizhou, South China Block. Journal of Paleontology, 91(3), p. 477–492. doi: 10.1017/jpa.2016.156142018-02 -

奥陶纪末冰盖消融及生态系恢复始于赫南特中期一般认为,奥陶纪末赫南特冰期造成了两幕式的生物大灭绝事件,使得在奥陶纪生物大辐射事件中初步成型的早古生代演化动物群遭到第一次重创。然而受地层发育的制约,上奥陶统赫南特阶高分辨率地层学仍未建立,导致对该时段冰期事件的幕次和持续时间、大灭绝事件的基本过程和背景机制等一系列基本问题的认识仍未达成共识。

华南不仅是全球赫南特阶底界“金钉子”所在地,且广泛发育有全球范围内罕见的代表从近岸相到远岸相的奥陶-志留系界线地层剖面,因而在建立赫南特阶精时地层对比全球标准、进而准确解读该时段一系列重要生物事件(即奥陶纪末生物大灭绝及其之后的残存、复苏)的过程和机制等方面具有极大潜力。

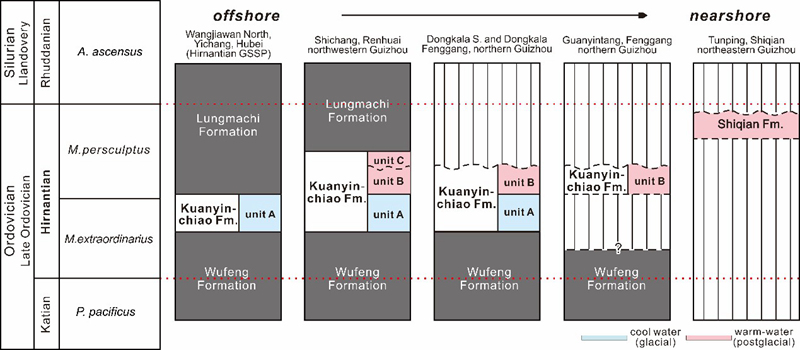

中国科学院南京地质古生物研究所王光旭副研究员等近年来通过对黔北广大地区奥陶-志留系界线地层大量的野外调查研究,发现除了奥陶纪末主冰期的凉水碳酸盐沉积外,在区域内近岸浅水地区实际上是广泛存在冰期后的暖水碳酸盐沉积及壳相动物群的。为进一步阐明赫南特期暖水沉积及动物群在区域内的时空分布,最近王光旭等人基于对仁怀石厂经典剖面的综合研究,将观音桥组划分为A、B、C三个非正式的岩石地层单元,并自下而上建立了完善的以珊瑚、腕足为主的生物地层序列。

研究表明,自B层往上开始出现暖水沉积及壳相动物群,代表了赫南特冰盖的消融及生态系的恢复,而其开始时限则由观音桥组上覆龙马溪组及下伏五峰组的笔石带较为精确地限定为赫南特中期(对应于M. persculptus笔石带下部)。与此同时,结合已发表的数据,还建立了上扬子区浅水区域(如凤冈、桐梓、石阡等地)的赫南特期碳酸盐沉积更为精细的地层划分和对比框架。这一新的地层对比方案无疑将成为全球同期地层的精细对比的重要标准,进而对重构奥陶纪末一系列生物事件的基本序列及理解其背景机制提供重要时空框架。

相关成果已于近日在国际地学期刊Geological Journal上在线发表。研究得到国家自然科学基金委和现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助。

论文相关信息:Wang,G. X., Zhan,R. B., Rong,J. Y., Huang, B., Percival, I. G., Luan, X. C., Wei, X. 2018. Exploring the end-Ordovician extinctions in Hirnantian near-shore carbonate rocks of northern Guizhou, SW China: A refined stratigraphy and regional correlation. Geological Journal, 1–11.142018-02 -

西准噶尔晚泥盆世底栖介形类古生态研究新进展介形类(Ostracoda)是节肢动物门甲壳纲的一个亚纲,自早奥陶世一直繁盛至今,是化石记录最丰富的节肢动物,也是“将今论古”和“以古论今”的良好载体。介形类对生活环境十分敏感,其类群分布受海水盐度、温度、氧含量等因素的严格控制,因此,介形类古生态的研究对恢复古环境、重建古地理具有重要意义,对古生代地层的油气勘探工作有积极的指导作用。西准噶尔位于新疆西北部,是中亚造山带的主要组成部分,由于其特殊的地质背景及其中富含的多金属矿产与油气资源,近几十年来一直备受关注。西准噶尔沙尔布尔提山地层小区上泥盆统发育良好,是研究晚泥盆世生物-环境事件及古环境、古地理重建的重要地区。

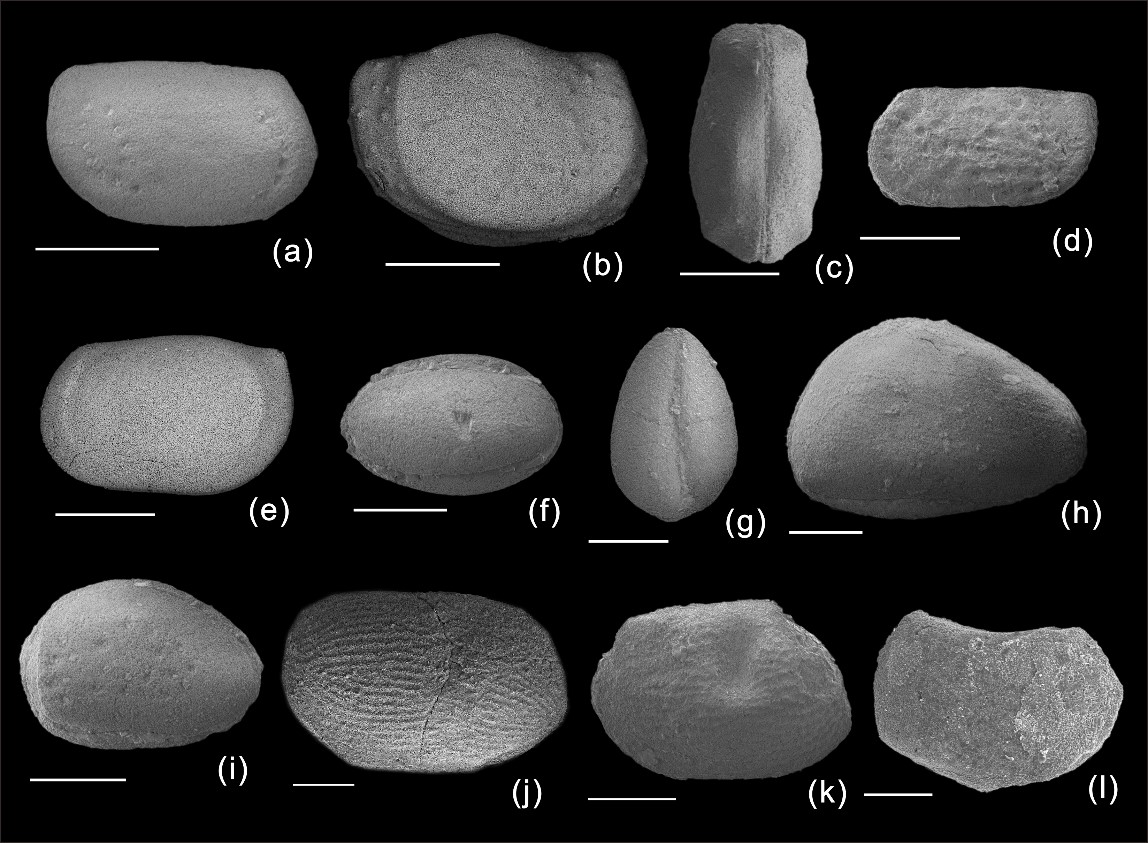

近日,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员宋俊俊与中国地质大学(武汉)、法国皮埃尔和玛丽居里大学等单位的专家合作,综合野外对岩性、沉积构造的观察及室内对沉积微相的分析,根据西准噶尔晚泥盆世洪古勒楞组下段产出的介形类组合特点,识别出活动板块边缘岛弧区介形类三种组合:OA1(Hollinoidea-dominated assemblages)以荷尔介类为特征分子,代表前滨环境;OA2(Bairdiocypridoidea-dominated assemblages)以巴尔德金星介类为特征分子,代表近岸环境;OA3(Bairdioidea-dominated assemblages)以土菱介类为特征分子,代表远岸环境。其组合特征与稳定大陆边缘环境中的介形类有一定差异,其中OA3中浅水和深水分子(Entomozoidea和Villozona)“跨界”混生现象,说明在多岛洋环境背景中,介形类的生态受环境影响显著,更具多样性。综合分析表明,水动力是洪古勒楞组介形类生态分布的主要控制因素,盐度变化也是影响因素之一。

本研究填补了古生代活动大陆边缘介形类古生态研究的空白,提高了西部艰苦地区的基础地质研究程度,为西准噶尔地区矿产资源的寻找和勘察提供科学支撑。

该论文最近在线发表于国际学术期刊Geological Journal上。

论文信息:Song J, Crasquin S, Gong Y. Late Devonian benthic ostracods from western Junggar, NW China: Implications for palaeoenvironmental reconstruction. Geological Journal. 2018;1–10.142018-02 -

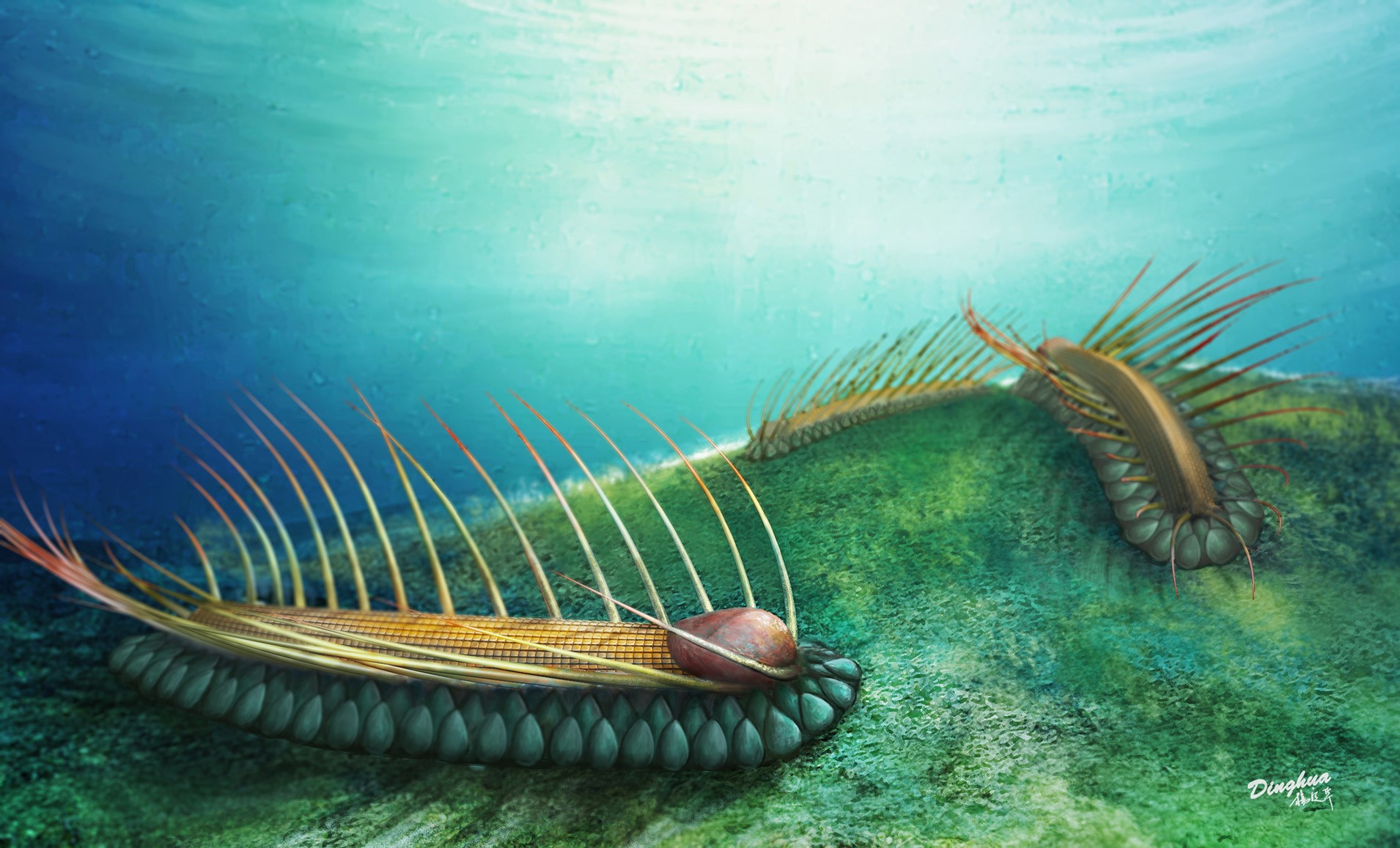

缅甸琥珀研究为蜘蛛起源和演化提供关键证据近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王博和黄迪颖分别领衔的两个国际科研团队,分别独立研究了保存于1亿年前缅甸琥珀中的“怪物蜘蛛”——应氏奇美拉蛛(Chimerarachne yingi),为了解蜘蛛的起源和演化提供了关键证据。相关成果于2月6日以背靠背两篇论文的形式同时发表在英国《自然》(Nature)子刊《自然—生态学与进化》(Nature Ecology & Evolution)。

蜘蛛是自然界中最常见的动物之一,属于节肢动物蛛形纲,是种类极其丰富的捕食性动物,在陆地生态系统中扮演重要角色。由于早期蜘蛛化石极其稀少,学界对蜘蛛的起源和早期演化历史知之甚少。

此次发现的应氏奇美拉蛛标本来自于1亿年前白垩纪,长度均接近3毫米,分为前体(胸部)和后体(腹部),以一个狭窄的腰部(腹柄)相连;长有中眼和侧眼;腹部的腹甲和背甲都明显且完全分节;前后侧纺器都发育良好,外侧纺丝器每一节内侧均具有一个丝腺;步足也具有蜘蛛的显著特征,其上有若干大刚毛和细毛,末端为带齿的侧爪、中爪和突出的爪间突。 该标本的最特别处是具有一条细长的尾须,超过身体的1.5倍长,具有70多节,每一节都有一圈细长的刚毛。

通过利用光学显微镜、激光共聚焦显微镜和高分辨率X射线断层成像系统对标本进行细致研究,科研人员建立了一新类群——应氏奇美拉蛛,并认为该化石最可能属于蜘蛛目的一类原始类群。

关于“怪物蜘蛛”的起源,其祖先可以追溯至在美国纽约的泥盆纪(距今约3.59-4.19亿年)地层中发现的碎片化石“Attercopus”,因为它们都具有蜘蛛特有的螯肢构造及长长的尾须,因此,有科学家为它们建立了蛛形纲的一个灭绝目:乌拉尔蛛目。 这些‘怪物蜘蛛’的发现弥补了蜘蛛演化的重要一幕,即乌拉尔蛛目和现代蜘蛛间的缺环,它们既有乌拉尔蛛目独特的细长尾须,又有和现代节板蛛几乎一样的多分节纺丝器和丝腺构造。

通过琥珀中“怪物蜘蛛”精美构造细节的认识,科研人员对蛛形纲的系统发育进行了重新解读,认为蜘蛛目比蛛形纲的有鞭目(鞭蝎)、无鞭目(鞭蛛)、裂盾目等更为原始,并揭示了具有纺丝器和特化的须肢并非属于非常进步的特征,而原始蜘蛛的细长尾须逐渐退化,至今仍残留在节板蛛中,为一个短小的突起,称为臀板。

该“怪物蜘蛛”化石呈现了蜘蛛基干类群的关键特征,为了解蜘蛛的外形、纺器和触肢器的进化过程,提供了关键证据。一直以来,学界认为蜘蛛起源的关键化石应该在石炭纪或者更古老的地层中发现,这些化石的出现对现有的蜘蛛定义提出了挑战和惊喜。奇美拉蛛是归蜘蛛目,还是作单独的目出现,还需要更多的化石和进一步研究,这也表明琥珀研究的科学重要性。

相关研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息:

1.Wang Bo*, Dunlop J.A., Selden P.A., Garwood R.J., Shear W.A , Müller P., Lei Xiaojie, 2018. Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi gen. et sp. nov. illuminates spider origins. Nature Ecology & Evolution. doi: 10.1038/s41559-017-0449-3.

2. Huang, Diying*, Hormiga, G., Cai, Chenyang, Su, Yitong, Yin, Zongjun, Xia, Fangyuan, Giribet G.*, 2018. Origin of spiders and their spinning organs illuminated by mid-Cretaceous amber fossils. Nature Ecology & Evolution. doi: 10.1038/s41559-018-0475-9.072018-02 -

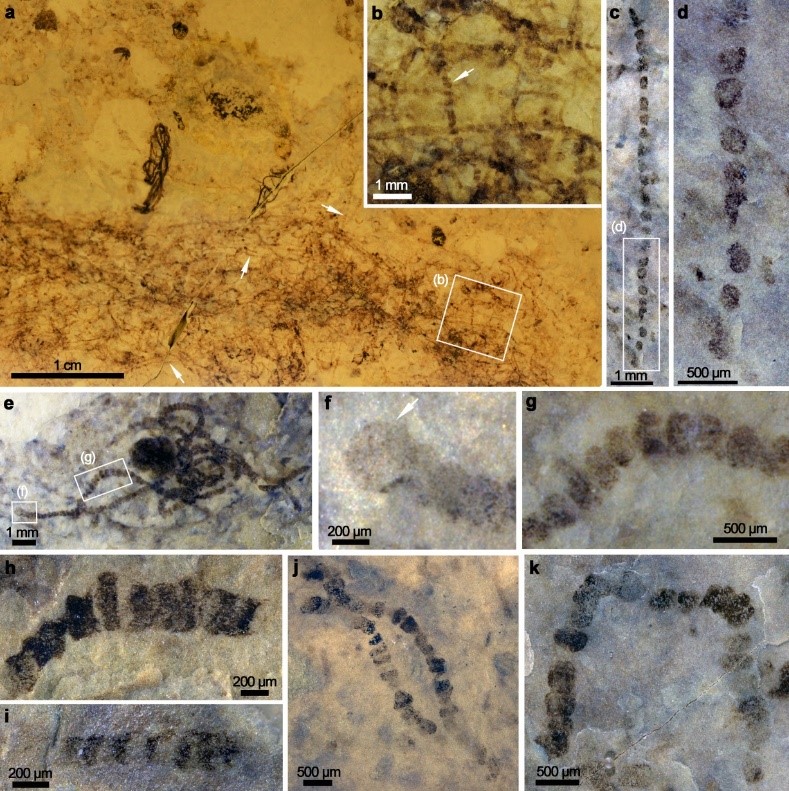

新元古代早期发现具异形胞的固氮蓝藻近日,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队庞科博士等,在安徽寿县新元古代约8亿年前的碳质膜化石中发现了具有多细胞和细胞分化的“大型安徽丝藻”,认为其为早期生物固氮的最早化石证据,相关成果于2018年2月2日在线发表在《细胞》出版集团《当代生物学》(Current Biology)杂志上。

作为地球上最古老的生物门类之一,蓝藻通过光合作用释放氧气,使早期地球大气从无氧状态逐渐演化到有氧状态,从而孕育了其他好氧生物的进化和发展。不仅如此,蓝藻中间亦有不少具备固氮能力的种类。作为组成氨基酸和核酸的基本元素之一,氮元素的吸收对生物的生存至关重要。生物通常不能直接利用空气中的氮气,而某些特殊类型的蓝藻可以将空气中的氮气转化为生物可吸收利用的化合态氮(氨NH3或铵根离子NH4+),为其他生物提供了氮的来源。因此,具有固氮能力的蓝藻在地球上何时出现,对理解早期生命演化过程及其地球环境背景具有重要意义。

在现生蓝藻中,有一种能进行固氮作用的结构被称为异形胞。异形胞是一种缺乏光合结构、通常比普通营养细胞大的特化的厚壁细胞。在异形胞内含有丰富的固氮酶,是蓝藻进行固氮作用的场所。异形胞的形成是为了在原有的细胞壁外形成包被层以阻挡氧气的进入,保证异形胞内部形成微氧环境,以保护固氮酶不被失活,从而能在富氧的环境中进行固氮作用。因此具异形胞蓝藻是早期生物固氮的直接证据,也是氧气浓度升高的证据,然而它们的化石记录非常稀少且争议很大。

本次研究发现的大型安徽丝藻为单列的丝体化石,并由一层薄的胞外胶鞘包裹。既能单独保存为丝体化石,亦能与其他丝状化石一起形成底栖的微生物席。藻丝由多个细胞组成,部分营养细胞成对地出现,为横向二分裂产生的子细胞。有些短的丝体,是母丝体断裂产生的“藻殖段”。少数球状细胞,比一般的营养细胞体积要大,是藻丝用于渡过休眠期的厚壁孢子。对比现生蓝藻的结构,研究认为大型安徽丝藻是一种具异形胞的蓝藻化石。

在比新元古代更老的古-中元古代地层(25-10亿年前)当中,也保存了大量的丝状蓝藻化石,但是它们都没有可靠的异形胞或厚壁孢子,这意味着具异形胞的蓝藻很可能起源于新元古代早期。大型安徽丝藻的发现,将最早可靠的具异形胞的蓝藻化石记录由泥盆纪(约4.1亿年前)向前推进到新元古代早期(10-7.2亿年前),提供了早期生物固氮的最早化石证据。

蓝藻的异形胞是为了应对氧气浓度上升、保护其中对氧气敏感的固氮酶而产生,因此大型安徽丝藻从生物学方面也证实了新元古代早期地球氧化还原环境的转变。

论文相关信息:Pang, K., Tang, Q., Chen, L., Wan, B., Niu, C., Yuan, X., Xiao, S., 2018. Nitrogen-fixing heterocystous cyanobacteria in the Tonian Period. Current Biology 28, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.01.008042018-02 -

塔里木寒武纪蒸发岩研究发现硫同位素异常事件新元古代晚期到寒武纪早期是地球环境与生命演化的关键转折时期,整个生物圈、大气圈和水圈都发生了巨大的变化。该时期海水中硫酸根的硫同位素发生了剧烈的改变,其过程也被硫酸盐沉积记录了下来。

新元古代冰期之后,海水硫酸根的硫同位素显示出地质历史上的最大正异常。δ34S的数值在30‰至35‰之间波动,有时甚至可以达到45‰。该现象最早发现于西伯利亚的Yudomski地层,被称为Yudomski事件。

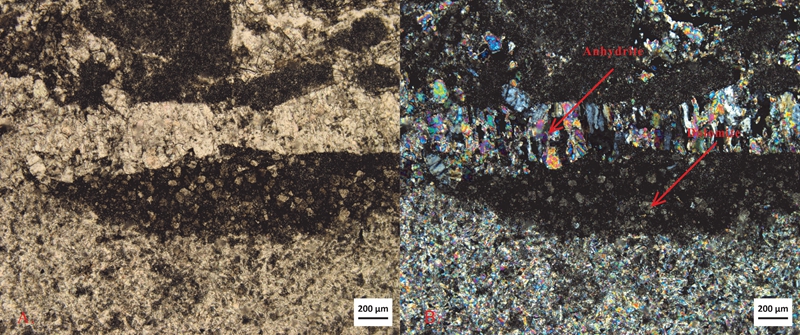

近期,中国科学院南京地质古生物研究所孟凡巍副研究员与中石化、中石油以及美国密苏里大学等单位的有关专家合作,对塔里木盆地的寒武系石膏沉积进行了分析,首次在塔里木盆地的寒武纪早—中期地层中发现了该异常事件,这也是国内对该事件的首次系统性研究。

研究发现,在塔里木盆地奥陶纪早期的蒸发岩中,硫同位素下降到26.1‰;在鄂尔多斯盆地奥陶纪中期的蒸发岩硫同位素也在27.1‰至28.0‰之间。Yudomski事件自新元古代冰期之后出现,一直持续到寒武纪中期,而在寒武纪晚期结束。

本次对塔里木盆地蒸发岩硫同位素的研究,不但发现Yudomski事件的全球一致性在塔里木盆地也有体现,并且揭示了该事件在寒武纪晚期结束。这一事件在塔里木盆地的发现,不仅可以用于该盆地内的蒸发岩地层的同位素对比,而且对塔里木盆地该时期形成的油气中硫的来源有很好的指示意义。

该论文最近在线发表于国际学术期刊Carbonates and Evaporites上。

论文信息:Fan-wei Meng, Zhi-li Zhang, James D. Schiffbauer, Qin-gong Zhuo , Meng-jun Zhao, Pei Ni, Wen-hang Liu, Naveed Ahsan. The Yudomski Event and subsequent decline: new evidence from δ34S data of lower and middle Cambrian evaporites in the Tarim Basin, western China. Carbonates and Evaporites.162018-01 -

澄江动物群奇异化石为担轮动物演化过程带来新启示来自5.18亿年前中国澄江动物群中一种新的寒武纪奇异生物——长形黎镰虫(Orthrozanclus elongata)的研究,揭示出此类生物在寒武纪大爆发时期身体造型的复杂多样性,为担轮动物类群(Trochozoan)的起源和多样性研究提供了新的材料和思路。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所赵方臣研究员与英国杜伦大学Martin Smith博士等人合作研究成果,在线发表在英国自然出版集团《科学报告》(Scientific Reports)上。

担轮动物(Trochozoa)是原口动物中一支大的分类群,包括许多不同的动物门类,主要有软体动物、环节动物、腕足动物和帚虫动物等,是当今生态系统的重要组成分子,与人类活动关系密切。担轮动物的化石记录可以追溯到5亿年前的寒武纪早期,由于多为生物矿化壳体或离散的骨片形式保存,缺乏具有软体结构保存的完整个体标本,制约了对其起源和内部各类群之间系统演化关系的研究。

黎镰虫(Orthrozanclus)是一种身体造型奇特的带壳动物,身体两侧长有弯曲锋利的长刺。其完整个体的标本最早发现于5.05亿年前加拿大布尔吉斯页岩生物群。传统观点认为该生物是另外两类身体造型奇特的寒武纪疑难生物威瓦西亚虫(Wiwaxia)和蛤氏虫(Halkieria)的中间类型。前人把这三类生物作为一个具有共同祖先的单系类群,认为它们与担轮动物类群中的软体动物具有较近亲缘关系。

然而,本次在澄江发现的新的黎镰虫化石证据,却揭示出其身体壳片的排列方式和结构与蛤氏虫相似,而明显不同于威瓦西亚虫,否定了其作为两者之间过渡类型的推测,指示了威瓦西亚虫和蛤氏虫可能不具有共同祖先,从而引起对这类早期动物在担轮动物树中位置的重新思考。

此外,上述三类生物作为担轮动物起源阶段的典型基干类群的代表,意味着担轮动物的祖先也可能为全身具有骨片生物。骨片相对身体的软体部分更容易保存成化石,但这类动物的骨片在寒武纪之前地层中缺乏相关记录,而大量出现在寒武纪早期小壳生物群中。这一客观事实暗示担轮动物在寒武纪早期才开始起源并发生了快速分异和辐射。

本项研究得到中国科学院先导专项B和国家自然科学基金联合资助。

论文信息:Zhao, F.C., Smith, M.R., Yin, Z.J., Zeng, H., Li, G.X., Zhu, M.Y., 2017. Orthrozanclus elongata n. sp. and the significance of sclerite-covered taxa for early trochozoan evolution. Scientific reports, doi:10.1038/s41598-017-16304-6282017-11 -

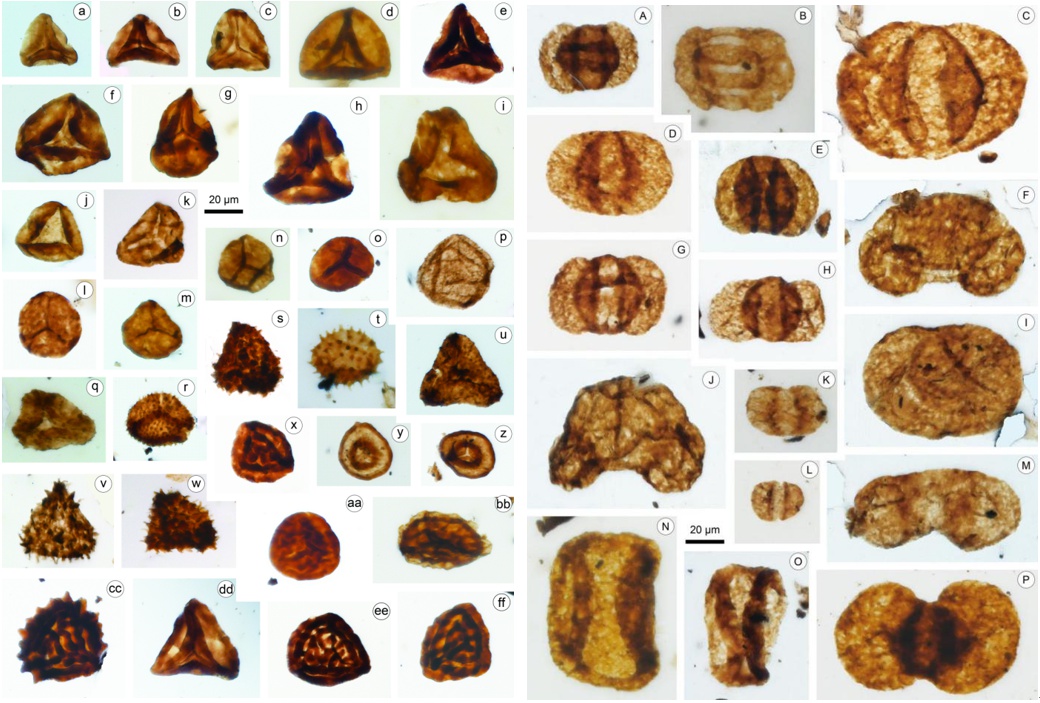

四川盆地晚三叠世孢粉植物群记录揭示陆地古生态系统变化三叠—侏罗纪转换时期(201.36±0.17Ma)发生的生物灭绝事件是显生宙地球五大绝灭事件之一,海、陆生物均发生了不同程度的灭绝与更替。然而,在东亚地区,三叠纪—侏罗纪之交的陆相记录相对较少。在我国华南四川盆地,晚三叠世与早侏罗世地层发育且含丰富的植物化石,为研究三叠纪—侏罗纪之交陆地生态系统及生物群演化提供了重要依据。

近日,由中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员领衔的中瑞科研团队,在英国剑桥大学出版的国际地学期刊《地质学杂志》(Geological Magazine)在线发表了关于四川盆地南部晚三叠世陆相生态系统变化的最新研究成果。

这项研究由南京古生物所李丽琴博士、王永栋研究员、刘兆生研究员和瑞典自然历史博物馆Vivi Vajda教授合作完成。科研人员分析研究了重庆合川地区晚三叠世须家河组孢子花粉化石记录75属184种并建立了三个组合序列,据此揭示了晚三叠世植被的组成特征和显著更替变化,即蕨类植物为主的植物被松柏类和苏铁类植物所取代,苏铁/本内苏铁/银杏类植物呈现增加趋势。孢粉生态群及孢粉形态群分析结果表明,须家河组沉积早期气候相对温暖湿润,随后开始变干变冷,期间发生了两次较湿润和一次较暖的快速波动过程。

该项研究表明,诺利晚期至瑞替期气候总体变干变冷,且伴随着蕨类植物的含量相对降低和裸子植物的增加,以及孢粉属种多样性的降低,指示晚三叠世末期陆地生态系统开始逐渐退化。

该项研究展示了四川盆地南部地区晚三叠世古植被及古气候的更替和变化过程,为三叠纪末重大生物灭绝事件之前的陆地生态系统演替研究提供了来自东亚地区的证据,对于三叠纪—侏罗纪之交的全球气候环境的对比具有重要价值。

本项研究得到中国科学院战略先导B类项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室等项目资助,是国际地学计划IGCP 632的阶段成果。

论文相关信息:Liqin Li, Yongdong Wang*, Vivi Vajda, Zhaosheng Liu, 2017. Late Triassic ecosystem variations inferred by palynological records from Hechuan, southern Sichuan Basin, China. Geological Magazine. Doi: 10.1017/S0016756817000735.222017-11 -

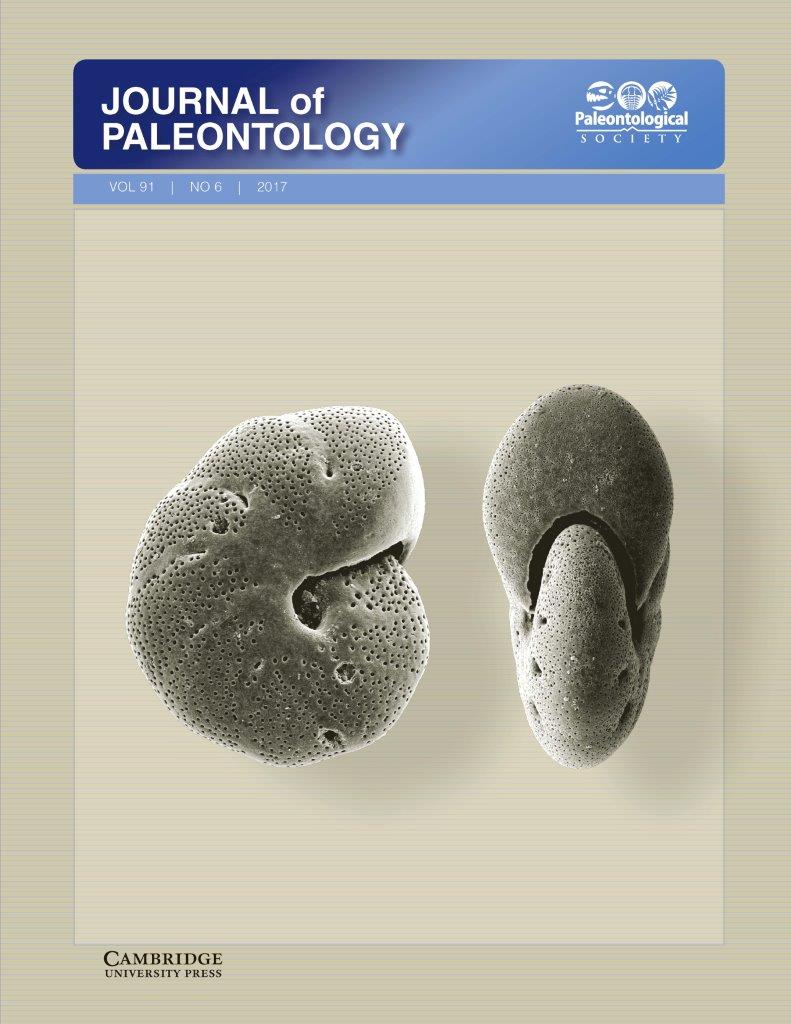

有孔虫揭示长江三角洲末次冰期后期海平面变化末次冰期是更新世内发生的最近一次冰河时期,约于7万年前开始,1.15万年前完结。末次冰期期间,中国东部海平面发生了超过120米的大幅下降,台湾海峡曾露出海面成为陆地,长江古河谷下切数十米,导致冰后期(全新世)长江三角洲部分地区的沉积高达80米,提供了高分辨率研究冰后期海平面与气候变化的宝贵材料。

2017年11月出版的国际期刊Journal of Paleontology以封面文章的形式发表了中国科学院南京地质古生物研究所李保华研究员与中国地质大学(武汉)柯学博士等人对长江古下切河谷冰后期沉积物高分辨率有孔虫与古环境的研究成果。

该研究对长江三角洲地区常见的26个底栖有孔虫种进行了详细的系统描述和比较,并运用定量统计方法对末次冰期以来底栖有孔虫种群落进行了分析,揭示了从低丰度-低分异度的Ammonia beccarii- Florilus decorus组合,到高丰度-高分异度Ammonia beccarii- Elphidium advenum- Cavarotalia annectens- Pararotalia nipponica组合,以及到Ammonia beccarii- Elphidium magellanicum组合的冰后期海侵序列演化过程,并揭示了不同区域钻孔有孔虫特征反映的冰后期海平面波动幅度下的海水影响程度。

相关研究显示,距今7000年前左右,长江三角洲地区海平面上升到最高水位(现今镇江、扬州一带),其后随着全球海平面的下降,自中全新世晚期以来,海平面逐渐回落到当前位置(南通、上海一带),形成长江三角洲河口环境。除了记录冰后期的海平面波动,底栖有孔虫组合也反映了早-中全新世温暖的气候。研究成果为冰后期该地区气候与环境变化提供了新的证据。

该研究受到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项B和中国地质调查局专项基金等资助。

论文相关信息:Ke, Xue, Li, Baohua (通讯作者), Zhang, Zongyan et al., 2017. Post-glacial Foraminifera of the incised Yangtze paleo-valley and paleoenvironmental implications. Journal of Paleontology, 91(6): 1102-1122.062017-11