科研进展

-

笔石生物地层研究揭示宜昌上升的时空分布模式我国华南重庆东部、湖北西部和湖南西北部,志留系兰多维列统鲁丹阶至埃隆阶的地层与下伏上奥陶统凯迪阶之间存在着不同程度的缺失,这一地区性的抬升被称为宜昌上升。由于与之相对应的龙马溪组下部至五峰组黑色页岩,是华南页岩气赋存的重要层段,因此,对宜昌上升分布模型的认识,对该地区及其周缘页岩气的勘探开发布局有着重要的指导作用。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所陈旭院士等与中国石油勘探开发研究院等单位合作,通过对数十条剖面和钻井笔石生物地层的识别和对比,阐明了宜昌上升的圈层展布模式,其地层缺失最大的地区位于湖北五峰县附近,向周缘缺失范围逐渐缩小。此外,在准确地层对比的基础上,论文还认识到华南奥陶-志留系之交,总有机碳(TOC)峰值和伽玛测井曲线峰值均出现在五峰组(WF2-3,Dicellograptus complexus带至Paraorthograptus pacificus带)和龙马溪组(LM2-5/6,Akidograptus ascensus带至Coronograptus cyphus带/Demirastrites triangulatus带)的稳定层位之内,与页岩气主力产出层位相对应。

本篇论文与“黔渝地区志留系龙马溪组黑色页岩的阶段性渐进展布模式”一文一起,共同提供了我国中上扬子区奥陶-志留系之交黑色页岩地层的一个完整的分布模式。

相关研究成果作为封面文章发表于《中国科学:地球科学》英文版上,中文版本亦刊出。本项研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金、国家科技重大专项的支持。

论文相关信息:

英文版:Chen X, Chen Q, Zhen Y, Wang H, Zhang L, Zhang J, Wang W, Xiao Z. 2018. Circumjacent distribution pattern of the Lungmachian graptolitic black shale (early Silurian) on the Yichang Uplift and its peripheral region. Science China Earth Sciences, 61: 1195–1203, https://doi.org/10.1007/s11430-017-9222-x

中文版:陈旭, 陈清, 甄勇毅, 王红岩, 张琳娜, 张俊鹏, 王文卉, 肖朝晖. 2018. 志留纪初宜昌上升及其周缘龙马溪组黑色笔石页岩的圈层展布模式. 中国科学: 地球科学, 48: 1198–1206, doi: 10.1360/N072017-00445292018-09 -

双壳类化石见证印度板块晚中生代由南至北漂移过程印度板块由南向北漂移这一认识早已得到广泛接受,但用化石证明这一主要过程的讨论寥寥无几。

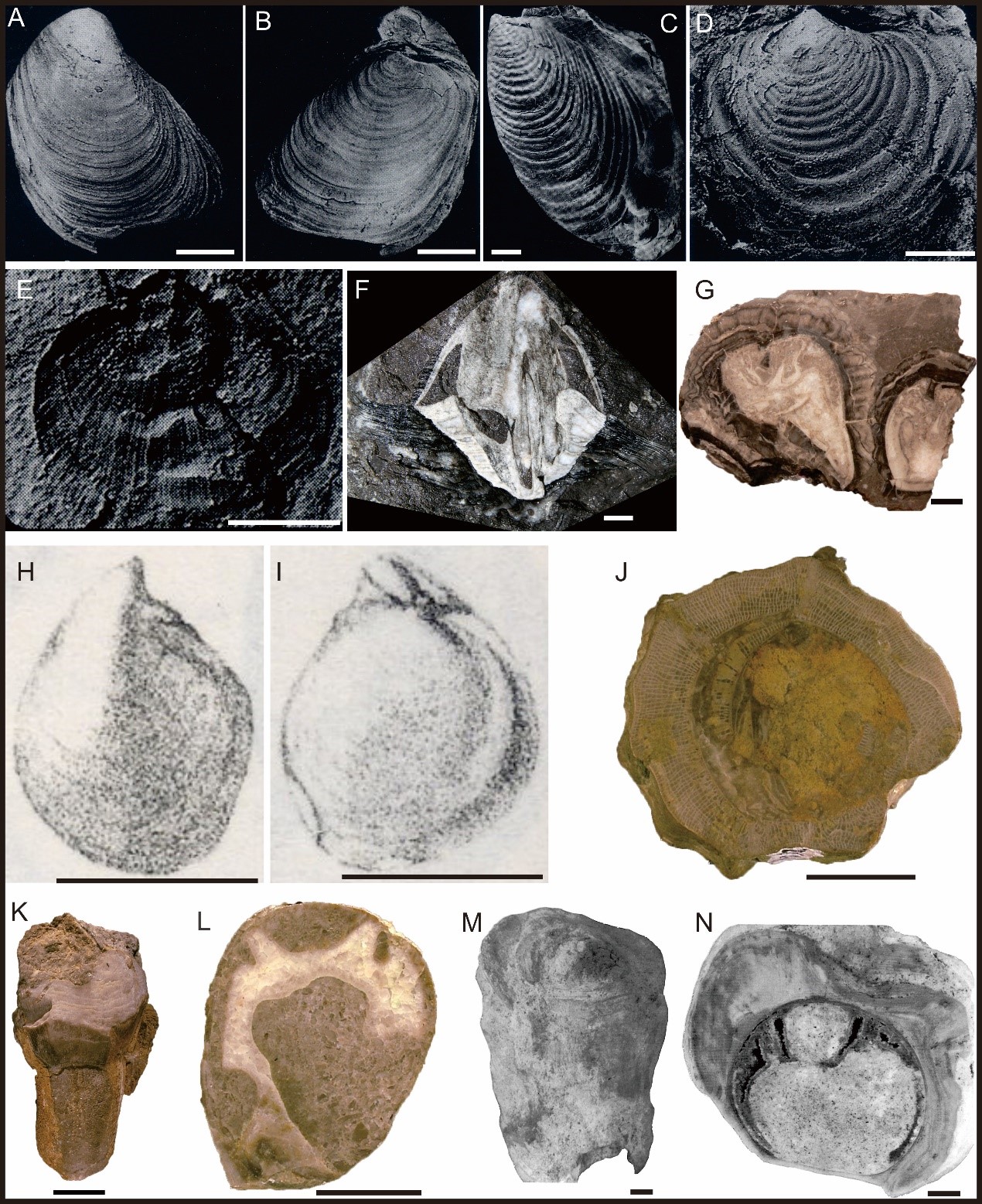

近日,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员、饶馨博士等人通过研究发现,我国藏南位于印度板块北缘,保存有侏罗纪末提塘期Buchia,Retroceramus和Anoperna和早白垩世末阿尔布期Aucellina等高纬度分布(喜冷)双壳类化石,以及晚白垩世坎潘期–马斯特里赫特期Bournonia等低纬度分布(喜暖)固着蛤化石。而位于印度板块南缘的印度南部,保存有晚白垩世塞诺曼期的喜冷双壳类Aucellina和白垩纪末喜暖固着蛤Bournonia。

根据以上喜冷和喜暖软体动物双壳类的地质地理分布历史,科研人员揭示了包括我国藏南在内的印度板块由南向北漂移的主要过程:早白垩世末阿尔布期印度板块主体依然位于南纬30°以南,但晚白垩世初塞诺曼期进入南纬30°以北,坎潘期漂移至赤道附近甚至更北地带。白垩纪晚期马斯特里赫特期的印度板块已全部进入赤道和近赤道地区,马斯特里赫特期末(白垩纪末),印度板块与拉萨地块/欧亚板块已非常接近,甚至可能开始碰撞。

本项研究最近在线发表于国际学术期刊Journal of Asian Earth Sciences上。

论文信息:Xin Rao, Jingeng Sha*, Bo Peng, Xiaolin Zhang, Huawei Cai, 2018. Constraints of bipolar and tropical bivalves on the northward drifting of the Indian Plate. Journal of Asian Earth Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.07.014242018-09 -

丽蛉化石揭示中生代传粉昆虫生态位分化昆虫传粉促进了植物的繁衍和分化,在现代陆地生态系统中至关重要。但由于化石材料的缺乏,我们对被子植物时代之前的传粉昆虫及其生态位知之甚少。

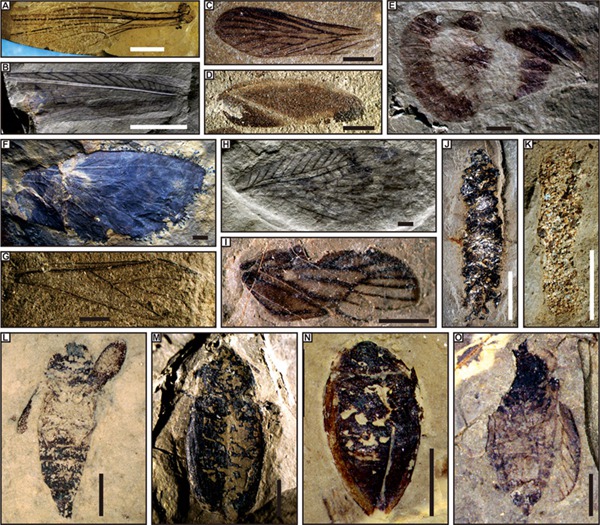

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”刘青和张青青在王博研究员指导下,与中国农业大学刘星月团队、临沂大学郑晓廷团队合作,报道了27个丽蛉标本,并对丽蛉的传粉行为、化学通讯行为及伪装行为进行了详细研究。研究结果为重建中生代传粉昆虫与植物的生态关系提供了新观点。该研究于9月17日在线发表于英国《自然》(Nature)杂志子刊《自然通讯》(Nature Communications)上。

自从达尔文在1877年《兰花的传粉》一书中首次注意到传粉蛾类长口器与兰花花管的长度匹配关系。许多生态学家都报道了现生昆虫长口器与植物花管的协同演化关系。丽蛉是仅记录于中生代的一类脉翅目传粉昆虫,具有长口器。其口器与其取食植物的花管在长期的演化中形成了形态适应,即昆虫口器长度与其传粉的植物花管长度类似,因此丽蛉口器长度为重建传粉生态位提供了关键证据。本次发现的丽蛉来自于白垩纪中期的缅甸琥珀和中国早白垩世热河生物群及侏罗纪的燕辽生物群。不同物种丽蛉的口器长度在0.6毫米到18毫米之间,其中缅甸琥珀中丽蛉口器长度在0.6至3.2毫米之间,而中生代沉积岩中丽蛉口器长度在5至18毫米之间。研究结果表明缅甸琥珀中不同种类的昆虫口器长度具有较高分异度,口器长度高度多样化反映了其取食植物和花管长度的多样性,表明传粉昆虫的生态位分化在被子植物快速演化之前已经出现。传粉生态位分化提高了传粉效率,进一步促进了白垩纪传粉昆虫和虫媒植物的演化。

伴随着传粉形式的多样化,丽蛉也演化出了独特的化学通讯和防御机制。缅甸雄性丽蛉的触角为中生代昆虫中罕见的栉状结构,而雌性为念珠状或丝状结构。栉状触角增大了触角表面积和传感器的灵敏度,增强了雄性感知雌性释放的性激素的能力,表明白垩纪时期丽蛉可能已具备长距离的化学通讯能力。此外,丽蛉翅上具特殊眼斑。这些眼斑在丽蛉中具重要的防御功能,通常个体越大的丽蛉眼斑越明显,个体越小的丽蛉眼斑越淡甚至消失。

触角的性二型和眼斑的存在表明丽蛉在中生代陆地生态系统中具有较强的适应性和竞争力。丽蛉与取食植物之间的传粉生态位分区进一步促进了丽蛉的多样性。然而,或许就是丽蛉与其取食植物之间紧密的共生关系,随着取食植物(可能以裸子植物为主)在晚白垩世的衰落,丽蛉也随之灭绝。

本项研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。

论文信息:Liu Qing1, Lu Xiumei1, Zhang Qingqing1, Chen Jun, Zheng Xiaoting, Zhang Weiwei, Liu Xingyue*, Wang Bo* (2018) High niche diversity in Mesozoic pollinating lacewings. Nature Communications, 9: 3793. DOI: 10.1038/s41467-018-06120-5182018-09 -

化石证据揭示三叠纪昆虫大辐射事件近日,中国科学院南京地质古生物研究所牵头研究团队对位于陕西和新疆的两个三叠纪昆虫化石群开展了深入研究,不仅发现了一些现生昆虫的最早化石记录,也为同时期昆虫群对比提供了时代参考,证实了全变态昆虫和水生昆虫在约2.37亿年前的三叠纪中、晚期经历了快速辐射和多样化。该研究于9月5日在线发表于美国《科学》杂志子刊《科学进展》(Science Advances)。

二叠纪末生物灭绝事件引发了严重的陆地生态系统危机,包括昆虫数量和多样性的急剧减少。进入三叠纪,海洋和陆地生态系统迅速发展,是现代生态系统起源的第一步,因而被称作“现代生态系统的黎明”。此时期,在陆地生态系统中,脊椎动物类群异常繁盛,而植物和昆虫同样经历了重要的发展。但由于早、中三叠世昆虫化石极度稀缺,我们对于三叠纪昆虫复苏这一重要事件的认识严重不足。

近十年,南京古生物所张海春研究员领导的“现代陆地生态系统起源与早期演化”团队对西北地区三叠系地层开展了详细的考察工作。近期,该团队成员郑大燃博士、王博研究员等与香港大学、长庆油田等科研人员合作,对陕西中三叠世晚期铜川昆虫群和新疆晚三叠世早期克拉玛依昆虫群进行了研究。通过对昆虫化石层的放射性同位素年代学和生物地层学年代限定,以及昆虫群面貌研究,提出了三叠纪中、晚期昆虫大辐射这一演化事件。同时,含化石层位也是长庆油田和克拉玛依油田的重要产油层,同位素年代学和生物地层学的研究结果也为油气资源勘探提供了新的定年和化石证据。

研究团队于铜川昆虫群层位上下采集了两块凝灰质砂岩样品,并利用激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱仪(LA-MC-ICP-MS)对其进行了U-Pb同位素年代学测试。对两块样品的最年轻锆石的分析,给出了237.4±0.9百万年和238.0±1百万年的协和年龄,为铜川组下段顶部提供了拉丁期最晚期的年龄。该结果与先前获得的铜川组上段的同位素年龄(约236-234百万年)以及生物地层学对比结果一致。铜川昆虫群的时代接近拉丁期-卡尼期界限(约237百万年),为同时期生物群对比提供了时代依据。

研究团队对陕西和新疆两个化石产地开展了近十年的采集工作,迄今已采集了近千枚昆虫化石。其中,铜川昆虫群包含至少11目28科,是世界范围内三叠纪最丰富的昆虫群之一。该昆虫群拥有超过14个科的全变态昆虫,占所有昆虫化石的约65%。铜川昆虫群与塔吉克斯坦马迪根昆虫群(拉丁期-卡尼期)、澳大利亚伊普斯维奇昆虫群(卡尼期)较相似。克拉玛依昆虫群包含6目10科,以石蚕巢和划蝽为代表。三叠纪的鞘翅目化石大多仅保存了鞘翅,而铜川昆虫群中保存了大量身体完好的甲虫。另外,在两个昆虫群中都发现了毛翅目幼虫构筑的巢穴-石蚕巢。毛翅目是鳞翅目的姊妹类群,后者最早记录是来自三叠纪-侏罗纪界限地层。而毛翅目最早记录来自西伯利亚下侏罗统的石蚕巢化石。铜川和克拉玛依昆虫群中发现的石蚕巢化石则将毛翅目的起源和筑巢行为追溯到了三叠纪拉丁期。

此外,两个昆虫群都拥有多样性最高的全变态昆虫,以长翅目和鞘翅目为代表。现生全变态昆虫在昆虫中占据最大比例和多样性。根据前人的研究,全变态昆虫在石炭纪早期已经出现,并在早、中三叠世多样化,但它们直到中生代中期才在全球占据主导地位。因而,铜川和克拉玛依昆虫群中全变态昆虫的高多样性和高丰度是始料未及的,揭示了中三叠世全变态昆虫的大辐射。这项研究也表明一些重要的水生全变态昆虫可以追溯到中三叠世,如毛翅目和水生甲虫。而克拉玛依昆虫群中发现的大量划蝽也是最早的水生蝽类。这些多样的水生昆虫属于“中生代湖泊革命”的一部分。之前,这一事件被认为发生在中生代中期。该研究表明水生昆虫的多样化在中三叠世晚期已经出现,为淡水生态系统的早期演化提供了新的视角。

总之,这些发现证实了全变态和水生昆虫在中三叠世晚期经历了一次大的辐射事件。与其他昆虫相比,全变态昆虫可能更能适应早三叠世环境变化。而中三叠世植物快速发展,可能进一步促进了全变态和水生昆虫的辐射。

本项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和香港大学基金资助。

论文信息:Zheng Daran, Chang Su-Chin*, Wang He, Fang Yan, Wang Jun, Feng Chongqing, Xie Guwei, Jarzembowski E.A., Zhang Haichun, Wang Bo* (2018) Middle-Late Triassic insect radiation revealed by diverse fossils and isotopic ages from China. Science Advances, 4: eaat1380. doi:10.1126/sciadv.aat1380.102018-09 -

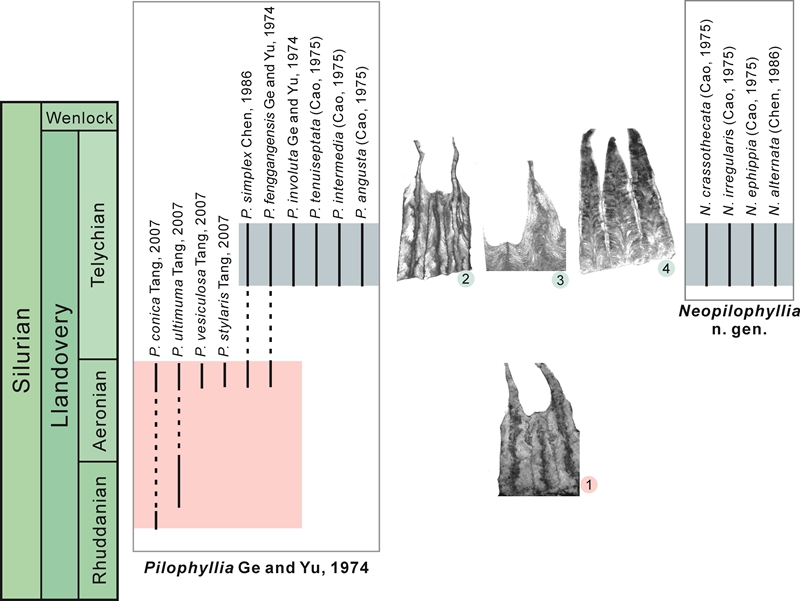

华南志留系似包珊瑚类皱纹珊瑚宏演化研究取得进展华南志留系常见一类具有包珊瑚型隔壁的皱纹珊瑚,其中一支以发育明显的边缘厚结带及复杂的隔壁微细构造为特征,过去一直被笼统地归入了似发珊瑚(Pilophyllia Ge and Yu, 1974),它不仅种类繁多(包含近20个种),且时间跨度从兰多维列世鲁丹晚期一直到特列奇中期,对应于奥陶纪末大灭绝之后的复苏与再辐射事件,因而具有重要的宏演化意义。然而,由于缺乏对研究早期建立的物种(包括模式种)的隔壁发育特征的了解,这一类珊瑚的分类位置、物种组成及宏演化特征等存在很大争议。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王光旭博士与中国地质大学(北京)何心一教授、广西大学唐兰教授以及新南威尔士地质调查所Ian Percival博士等合作研究了保存在南京古生物所、中国地质调查局西安地质调查中心的相关种或亚种(包括模式种)的模式标本,及作者等人收集的一些地模标本,对这类皱纹珊瑚进行了系统修订:将似发珊瑚的含义限定在发育明显边缘厚结带、包珊瑚型隔壁及层状构造包围的棒状杆羽榍的一类皱纹珊瑚;将原本归入似发珊瑚,但发育较短隔壁及楔形杆羽榍的类型归入新似发珊瑚属(Neopilophyllia gen. nov.)。与此同时,引入新科似包珊瑚科(Amplexoididae)以代表志留系常见的、包括似发珊瑚属和新似发珊瑚属在内的、以发育包珊瑚型隔壁为特色的一类皱纹珊瑚。

研究还系统厘定了华南似发珊瑚属和新似发珊瑚属,并揭示了它们的隔壁微细构造、次级隔壁等的宏演化趋势。研究表明,兰多维列世鲁丹晚期及埃隆期隔壁形态特征单一,仅发育以次级隔壁限于边缘厚结带及棒状杆羽榍微细构造为特征的类型;而到了特列奇中期隔壁形态特征呈现明显的多样化,首次出现伸出边缘厚结带,及层状组织为主和楔形杆羽榍等隔壁微细构造,表明特列奇中期似包珊瑚类进入了一个重要的辐射演化阶段。

该成果近日已在国际学术期刊Journal of Paleontology在线发表。此项研究得到国家自然科学基金委、现代古生物学和地层学国家重点实验室资助。

论文相关信息:Wang, G. X., He, X. Y., Tang, L., Percival, I. G. 2018. Silurian amplexoid rugose coral genera Pilophyllia Ge and Yu, 1974 and Neopilophyllia new genus from South China. Journal of Paleontology (doi: 10.1017/jpa.2018.29)052018-09 -

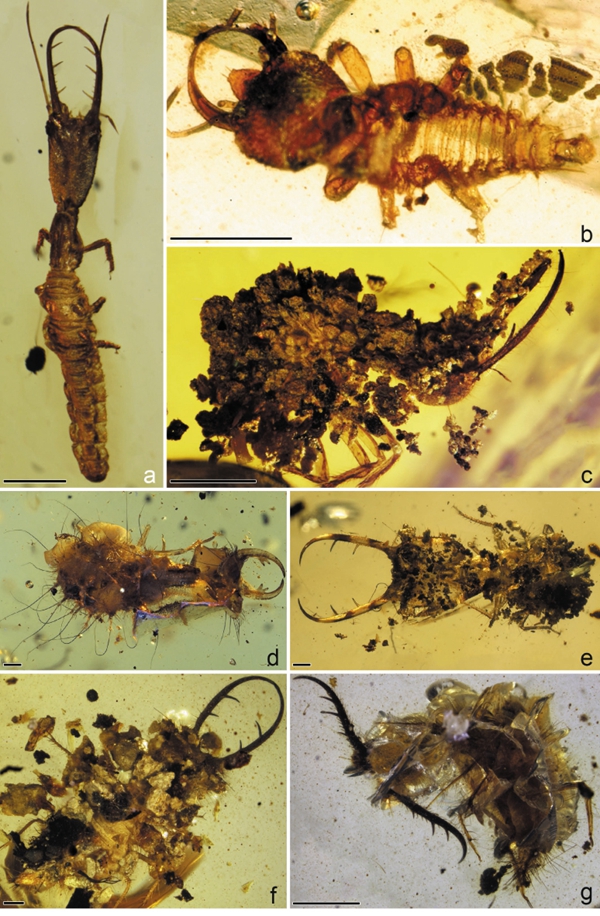

缅甸琥珀揭示蛉类幼虫的伪装行为演化史在漫长的地质历史中,昆虫演化出不同的伪装术。近日,意、美、中三国科研人员对缅甸琥珀中的蛉类幼虫进行了合作研究,揭示了蛉类幼虫的伪装、掘穴行为以及相关捕食行为的演化历史。研究成果于8月22日在线发表于英国《自然》杂志子刊《自然通讯》(Nature Communications)。

覆物行为(主动利用环境中的各种材料遮盖体躯)是昆虫伪装术中最奇特、最复杂的一类。该行为的化石证据极其稀少,因此我们对该行为的早期演化了解甚少。2016年,以中国科学院南京地质古生物研究所科学家领衔的国际研究团队曾在《科学》杂志的子刊《科学进展》发表论文,揭示了1亿年前的缅甸、法国和黎巴嫩琥珀中蛉类幼虫的覆物行为。但这些昆虫具体的形态演化历史和行为演化历史则仍旧模糊不清。

在本次研究中,南京古生物所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”王博研究员等在先前研究的基础上,结合美国自然历史博物馆新收集的琥珀化石,对缅甸琥珀中蛉类幼虫进行了系统发育学和形态学分析。

研究团队共描述了缅甸琥珀中蛉类幼虫11新属11新种,这些新类群都属于脉翅目蚁蛉亚目。本研究基于现生蛉类幼虫和相关化石数据,重建了蚁蛉总科的系统发育关系。在此基础上,对关键的行为学特征和形态学特征的相关性进行了深入分析。

研究结果显示,关键的行为学特征和蛉类幼虫的形态学特征密切相关,即关键形态可以反映相应的行为。研究结果进一步表明蛉类幼虫的伪装行为、掘穴行为等很早就在干系类群中出现了。特别是伪装行为可能独立演化至少3次,分别出现于蚁蛉亚目基类群、细蛉亚科和蚁蛉总科。

此外,本研究也发现掘穴行为是蚁狮后期繁盛的一个重要因素。尽管现在蚁狮主要生活在干旱地区,但其祖先却生活于潮湿的雨林地区。

研究结果揭示了蛉类幼虫的伪装、掘穴行为以及相关捕食行为的演化历史,相关分析方法也为下一步其它昆虫行为演化提供了参考。

本项研究得到中国科学院和国家自然科学基金委等的资助。

相关论文:Badano D.*, Engel M.S., Basso A., Wang Bo*, Cerretti P.* (2018) Diverse Cretaceous larvae reveal the evolutionary and behavioural history of antlions and lacewings. Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-05484-y312018-08 -

中国工蕨:旧标本,新观察工蕨类植物(zosterophyllopsid)是早期陆生维管植物中一个重要而独特的类群,其在早泥盆世广泛分布,是我国南方区早泥盆世植物群中的优势类群。在我国南方区早泥盆世植物的研究中,此前学者根据滇东地区的化石材料做了大量研究,而对于在古地理上属于华夏古陆的桂东地区,尽管早在上世纪七十年代有过多种工蕨类植物的报道,但缺乏较为细致的研究。对桂东地区以工蕨类为主的植物化石开展综合研究对于植物演化、植物群对比以及古地理等研究均具有重要意义。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所徐洪河研究员、王怿研究员、傅强副研究员和硕士研究生汪瑶等对广西苍梧早泥盆世中国工蕨(Zosterophyllum sinense)的模式标本开展了新研究,并从该标本模式产地新采集了大量标本,对这些化石材料开展了深入研究。对中国工蕨的根系、孢子囊穗、孢子囊开裂模式等方面形成了新的认识,对中国工蕨这一经典种的种征进行了修订,并对植物整体进行了复原重建。该植物呈簇状,由地上(茎轴和孢子囊穗)和地下(根系)两部分组成。地下部分可见各向延伸的密集根系,地上部分的茎轴光滑无叶,近地面处常出现K型或不等二歧分枝。茎轴末端可见螺旋疏松排列的孢子囊构成孢子囊穗,孢子囊正面观通常呈梨形或扇形,侧面观呈纺锤形至椭圆形。孢子囊沿凸起边缘开裂为不等的两瓣,远轴瓣通常大于近轴瓣。

在古地理上,广西属于华南板块中华夏块体,此前早泥盆世植物群化石记录主要是基于云南等地,后者在古地理上属于华南板块中的扬子块体。华夏和扬子两个陆块在古生代时尽管距离接近,但是却被陆表海所分隔。本研究的植物化石资料显示出两个陆块在植物区系上可能存在明显的差异。

相关研究成果于近期发表于国际古植物学和孢粉学期刊Review of Palaeobotany and Palynology上。

论文相关信息:Wang Y., Xu H-H, Wang Y, Fu Q, 2018. A further study of Zosterophyllum sinense Li and Cai (Zosterophyllopsida) based on the type and the new specimens from the Lower Devonian of Guangxi, southwestern China. Review of Palaeobotany and Palynology. 258, 112–122.242018-08 -

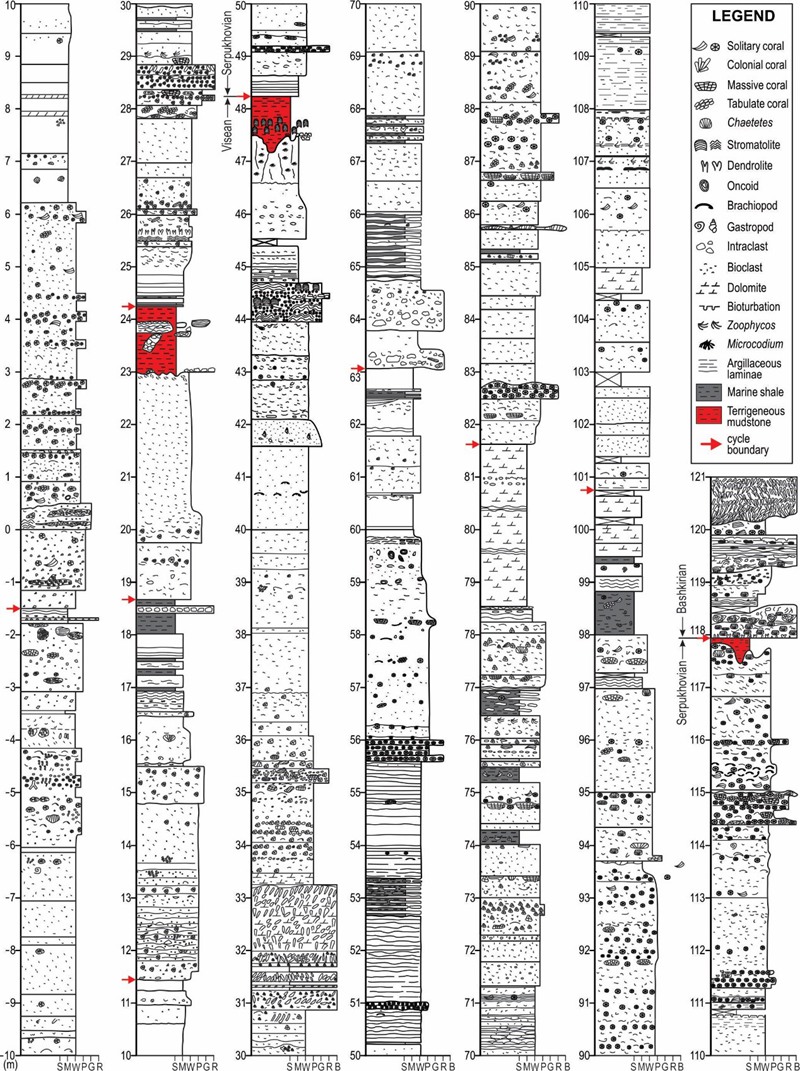

研究揭示晚古生代大冰期早期冈瓦纳大陆冰川进退规律晚古生代大冰期是显生宙以来规模最大的、主要发育在南方冈瓦纳大陆的一系列多幕式的冰期事件。与之前新元古代与奥陶纪末期的冰期事件不同的是,晚古生代大冰期事件是地球上在动植物繁盛以来最重大的冰期事件,记录了陆地自有植被(尤其是维管类植物)以来,唯一的一次从“冰室气候”向“温室气候”的转变。因此,对晚古生代大冰期古气候和古海洋的系统研究对于认识当今地球系统的全球变化具有一定的“深时”地质借鉴和启示意义。

近十年来,对晚古生代大冰期的古气候、古海洋环境以及海平面变化的相关研究备受国内外学者关注。但大冰期起始的时间及冰川进退规律至今并不清楚。由于冈瓦纳大陆冰川沉积记录不完整,对低纬度相对连续的沉积序列的沉积学研究,可以推断冰川型海平面变化,从而可以间接反映冈瓦纳大陆冰川的进退规律。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队陈吉涛研究员联合团队成员及美国加州大学戴维斯分校Isabel Montanez教授,对华南密西西比亚纪中晚期的台地至斜坡相沉积序列进行了详细的沉积学的对比研究。

研究表明台地相(贵州雅水剖面)发育了清晰的沉积旋回,这些沉积旋回可以与下扬子台地(安徽凤凰山剖面)和乌克兰顿涅茨克盆地同时期发育的沉积旋回相对比,表明这些沉积旋回受控于全球性海平面变化。而斜坡相(贵州纳庆剖面)未发育清晰的沉积旋回,但在综合地层框架下,对应于台地相旋回的界面,在斜坡相中可以识别出较厚层、较粗粒的沉积岩相,而且也较好的对应于牙形刺氧同位素的高值,表明这些旋回性沉积可能受控于冈瓦纳大陆冰川的扩张。

该研究佐证了冈瓦纳大陆冰川在密西西比亚纪维宪期晚期开始启动,并出现较大范围的扩张,导致全球海平面下降,各大陆同时出现沉积间断现象。

研究成果近日在综合期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)在线发表。研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的支持。

论文相关信息:Chen Jitao*, Sheng Qingyi, Hu Keyi, Yao Le, Lin Wei, Monta?ez Isabel P., Tian Xiaoxu, Qi Yuping, Wang Xiangdong, 2018. Late Mississippian glacio-eustasy recorded in the eastern Paleo-Tethys Ocean (South China). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, in press, Available online 25 July 2018. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.07.021222018-08 -

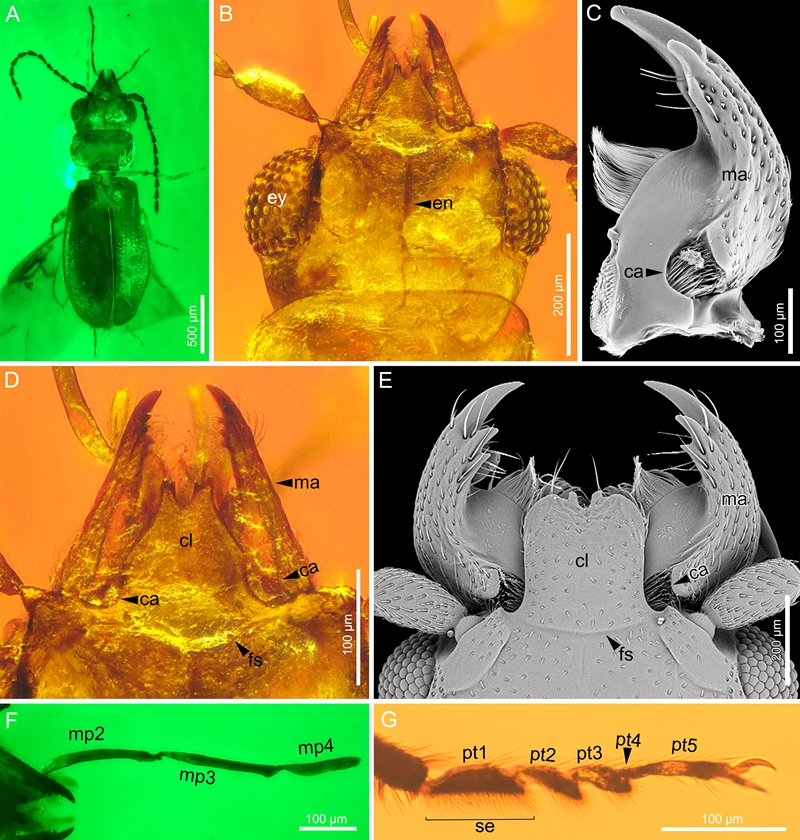

缅甸琥珀揭示中生代苏铁的甲虫传粉模式苏铁类植物(俗称铁树)是一类古老而独特的裸子植物。苏铁在中生代极其繁盛,在中生代中晚期的陆地生态系统中占据主导地位。尽管苏铁类植物化石在中生代地层中丰富多样,人们对苏铁类植物传粉模式的起源和早期演化却知之甚少。有助于阐释铁树传粉演化历史的直接化石证据极其罕见。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究团队通过对缅甸琥珀中大量的甲虫化石进行系统研究,发现了一类独特的扁甲类昆虫和它所取食的聚集成簇的苏铁花粉。综合对比现代不同大陆上这类甲虫与铁树的传粉关系,证明了甲虫与苏铁之间传粉关系的建立不晚于侏罗纪早期,远早于被子植物及其传粉者的起源和兴盛。该研究于2018年8月16日在线发表于《当代生物学》(Current Biology)上。

与现生松柏类、银杏类等风媒裸子植物不同,目前认为自然状态下苏铁的传粉和繁殖需要昆虫协助完成,即苏铁是一类严格的虫媒裸子植物,传粉者主要包括多种甲虫(鞘翅目)和一些蓟马(缨翅目)。苏铁目植物目前种类不多,但是它们起源很早,可以追溯到二叠纪。尽管中生代地层中苏铁类植物化石十分常见,但是一直缺乏苏铁传粉早期演化相关的直接化石证据。近几年,南京古生物所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的蔡晨阳副研究员和黄迪颖研究员对大量缅甸琥珀昆虫化石进行系统地收集和研究,并与德国、美国以及国内上海师范大学等同行合作,发现一个形态特化的澳洲蕈甲科(Boganiidae)的甲虫新属种,并在这枚标本中发现许多聚集成簇的苏铁花粉。通过功能形态学、支序系统学和生物地理学等多学科综合研究,证明了缅甸琥珀中新发现的甲虫与苏铁花粉代表了一种古老的裸子植物传粉模式,并认为这种模式起源不晚于侏罗纪早期,并一直延续至今。

研究人员在白垩纪中期缅甸琥珀(约1亿年前)中发现的一枚保存完好的澳洲蕈甲科昆虫,代表一个新属种,即喜苏铁白垩似扁甲(Cretoparacucujus cycadophilus Cai and Escalona, 2018)。这类甲虫体长约2 mm,口器特征非常特化,下颚须很长,上颚基部具有带毛小窝,这些形态特征与现生取食花粉的甲虫(如澳洲蕈甲、某些露尾甲等)十分相似。基于现生澳洲蕈甲的所有已知属和化石属的支序系统学分析(最大简约法和贝叶斯法)证明,白垩似扁甲属与现代的似扁甲属(Paracucujus)构成姊妹群的关系。现生的似扁甲只分布在澳大利亚西南部,专门取食一类泽米科苏铁(Macrozamia riedlei)的花粉,并协助其传粉。更为有趣的是,远在非洲大陆(南非的东南部)同样存在着与之极其类似的传粉关系,即Metacucujus属的澳洲蕈甲作为非洲苏铁属(Encephalartos)的主要传粉者。而这两个大陆上的甲虫与铁树两两之间的关系都非常紧密,在系统位置上都分别属于同一个族。因此,根据现代南半球两个大陆上发现的澳洲蕈甲与苏铁的传粉关系,可以推测这种甲虫为铁树传粉的关系起源可能很早,早于冈瓦纳大陆彻底裂解之前,即1.67亿年之前。白垩纪中期缅甸琥珀中发现现生似扁甲属的近亲,验证了澳洲蕈甲与某些苏铁的传粉关系早已建立并孑遗至今的假说。

更为重要的是,研究人员还在这枚甲虫标本的身体和口器旁发现了许多微小的花粉。花粉椭圆形,具单沟,极轴长约21 μm,赤道轴长约14 μm。经南京古生物所李丽琴博士鉴定,可归入化石形态属Cycadopites中。尽管Cycadopites属花粉的生物学来源较杂,但是通过详细地形态对比,可以排除其他可能的植物来源,如银杏和本内苏铁等。研究认为这些保存精美的花粉很可能来源于苏铁类植物,它们大部分聚集成或大或小的花粉簇,而植物的花粉簇的形成暗示着其很可能是一类虫媒植物。风媒植物的花粉几乎不会形成花粉簇,而是以单粒的形式散播。在甲虫身旁发现的花粉进一步证明了白垩似扁甲很可能是一类早期苏铁的传粉者。在此之前,白垩纪琥珀中并没有苏铁化石的报道,这些花粉的发现首次证明了远古缅甸森林中曾经生活着苏铁类植物。

通过对一枚缅甸琥珀化石的多学科综合研究,证明了甲虫与苏铁之间传粉关系起源很早,不晚于侏罗纪早期,这一个传粉关系的建立远早于人们熟知的被子植物及其传粉者(如蜜蜂、蝴蝶等)的兴盛。证明了这种甲虫与苏铁的传粉关系的相对稳定,至少从侏罗纪早期一直延续至今。这项研究为认识中生代陆地生态系统中裸子植物与昆虫的协同演化关系具有重要意义。

本项研究由中国科学院,国家科技部、国家自然科学基金委和江苏省自然科学基金委联合资助。

论文信息:Chenyang Cai*, Hermes E. Escalona, Liqin Li, Ziwei Yin, Diying Huang, Michael S. Engel (2018) Beetle pollination of cycads in the Mesozoic. Current Biology, DOI: 10.1016/j.cub.2018.06.036202018-08 -

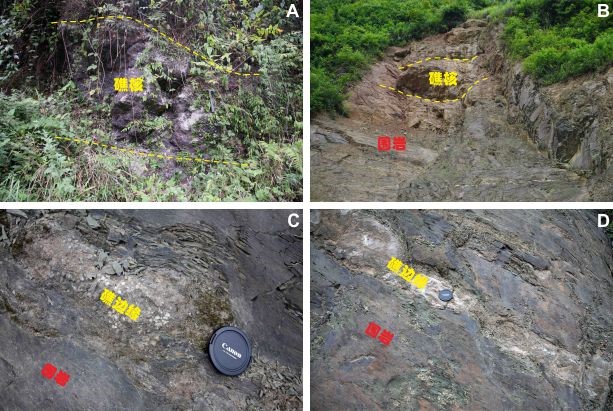

华南志留系首次发现海洋内波沉积物内波是一种水下波,与我们常见的海浪(表面波的一种)所区别,它存在于两个不同密度水层的界面上,或存在于具有密度梯度的水层之内。20世纪60年代以来,随着深海钻探(DSDP)和大洋钻探项目(OPP)的开展,在现代深海海底发现了广泛发育的大规模沉积物波,一方面打破了认为波痕是浅水标志的范式,另一方面使得海洋内波成为沉积学研究的一个新兴热点。

作为一种新的沉积类型,经过几十年的研究,国内外学者在现代海洋内波的类型、特征和形成特征机理等方面取得的进展可谓是硕果累累。与之相比,古代内波沉积物的研究则要薄弱的多,实例较少,相关沉积物的鉴别标志亦缺乏系统总结。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所李启剑博士、李越研究员等,联合德国同行组成的团队,对黔北渝南交界(桐梓县界碑村附近)的韩家店组下部苔藓虫礁及相关沉积物开展了深入研究。在野外系统采样的基础上,运用大规模磨制抛光面并有针对性地配合显微薄片的研究方法,发现这些小型礁体(插图1)的组成表现出显著的垂向更替:从底部的喇叭孔类珊瑚-棘皮类-枝状苔藓虫泥粒灰岩,逐渐向网格苔藓虫-棘皮类障积岩转变,顶部则变为壳状苔藓虫格架岩(插图2)主导。礁体完全由虑食性底栖动物构建,缺乏诸如蓝细菌(或钙藻)等自养型生物化石。在礁体产出层位,泥岩、粉砂岩与灰岩互层的序列、双向交错层理和鲕粒颗粒灰岩的相伴产出,都共同表明此类礁体当时可能在透光带以下,海洋内波活跃的缓坡远端环境生长。

这是我国志留系地层首次发现海洋内波沉积物,此新认识也为华南志留系古环境和古地理的进一步探讨提供了更多的依据。

除了上述古环境恢复等理论意义以外,与浊积岩和等深流相似,内波沉积物具有细颗粒物和粗颗粒物互层的特征,具有良好的生储盖组合条件。而且,由于深水潮汐和波浪的反复淘洗,使其沉积物的结构成熟度较浊积岩高得多,原生和后生孔隙发育,储集性能远比浊积岩好,因此是深水沉积中颇具勘探前景的潜在油气储层。所以,古代内波沉积物的进一步研究也具有重要的实际意义。

相关成果已在国际期刊《沉积地质学》(Sedimentary Geology)在线发表。

论文详细信息:Qijian Li, Andrej Ernst, Axel Munnecke, Shenyang Yu, Yue Li, Early Silurian (Telychian) bryozoan reefs in the epeiric sea of South China: Are heterotrophic metazoan buildups promoted by internal waves?. Sedimentary Geology (2018), doi:10.1016/j.sedgeo.2018.07.008142018-08