科研进展

-

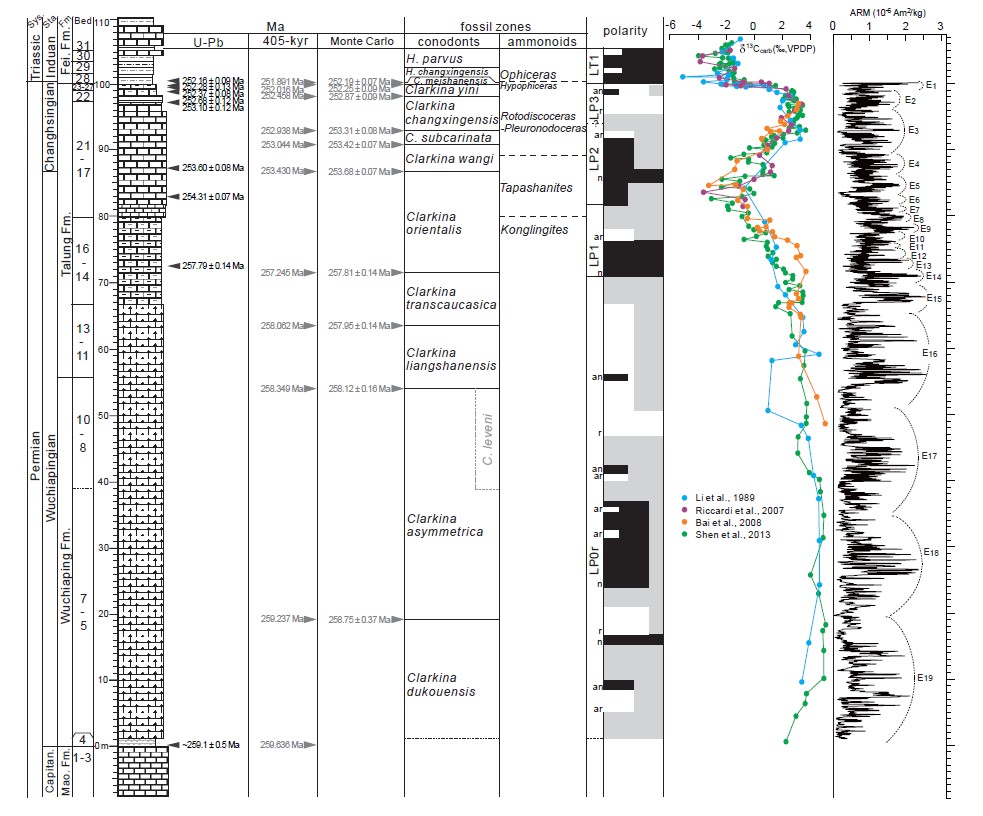

高分辨率牙形类化石序列约束乐平统综合地层框架二叠-三叠系之交生物大绝灭事件和前乐平统生物大绝灭事件是地质历史时期两次重要的生物集群绝灭事件,长期以来都是国际地学领域研究的热点问题之一,而与这两次集群绝灭事件密切相关的乐平统地层也是众多学者关注的焦点。我国华南地区发育有全球最完整的乐平统地层,与其相关的3个GSSPs(俗称“金钉子”)分别建立在浙江长兴煤山D剖面和广西来宾蓬莱滩剖面,并分别采用了牙形类化石属种的首现作为界线标志。近二十年以来,牙形类化石也一直被用作全球二叠系地层划分和对比的标准化石门类,因此华南地区乐平统高分辨率牙形类生物地层的研究对建立全球乐平统综合地层框架有着十分重要的意义。

而前人的研究工作主要集中于两次大绝灭和3个GSSPs所在层位,所以目前应用的二叠系乐平统综合地层框架是由多个剖面多个层段的研究成果复合而成的。随着两次集群绝灭事件研究的不断深入,为探索长尺度环境背景的变化与集群绝灭事件之间的耦合性,迫切需求高分辨率时间框架对相关地层序列的约束,而主要针对于界线层位的GSSPs研究已经很难满足这一要求,所以基于单一连续剖面的多学科数据进行多重地层学的对比研究就显的格外重要。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所袁东勋博士等,与加拿大卡尔加里大学Charles Henderson教授、中国科学院广州地球化学研究所陈军博士和中国地质大学(北京)吴怀春教授,通过对四川广元上寺剖面的长期研究,建立了单一剖面的乐平统高分辨综合地层框架,这一成果发表于地学领域国际顶级期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。

此次研究基于对上寺剖面中二叠世晚期到早三叠世早期高分辨率牙形类化石序列的识别,结合前人已发表的高精度U-Pb同位素测年、磁性地层学、旋回地层学和化学地层学等数据,用Monte Carlo和405-kyr旋回周期两种计算方法约束每个牙形类化石带和磁极性带的底界及延限,为乐平统综合地层框架提供了多重绝对时间标尺。通过讨论二叠-三叠系之交生物大绝灭事件的绝灭类型,结合最新的牙形类、菊石类和双壳类研究,更准确的限定了上寺剖面二叠-三叠系界线。

定量地层学研究方法之一的单元组合法,曾在二叠-三叠系之交牙形类生物地层划分中应用,并引起了煤山剖面三叠系底界定义位置是否需要改变的激烈争论,本次研究在整个乐平统应用了这一方法,建立了连续的单元组合带,并与传统化石带进行详细对比,讨论了造成两种方法存在差异的可能因素。新的综合地层框架更正了前人建立的乐平统磁性地层框架的时限,并尝试借助于磁性地层学和旋回地层学把这一新的多重地层框架应用于海、陆相地层对比研究。最后通过对牙形类化石带首现时间的约束,提供了最新的乐平统底界和长兴阶底界的绝对年龄。其中,上寺剖面长兴阶底界的绝对年龄,用旋回地层学约束结果是253.430 Ma,用Monte Carlo方法是253.68±0.07 Ma;乐平统底界的绝对年龄用旋回地层学约束结果是 259.636 Ma。

此项研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)、中科院前沿科学重点研究计划项目和国家自然科学基金委的资助。

论文详细信息:Yuan D.X.*, Shen S.Z., Henderson C.M., Chen J., Zhang H., Zheng Q.F., Wu H.C., 2019. Integrative timescale for the Lopingian (Late Permian): A review and update from Shangsi, South China. Earth-Science Reviews, 188: 190-209. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.11.002.072018-12 -

华北地台下寒武统地层首次发现托莫特壳类化石托莫特壳类(tommotiids)是一类离散骨片化石的统称,其壳壁由有机质和磷酸钙组成,形态多样(如塔状、帽状和鞍状等),仅见于寒武系地层,是在寒武纪动物大爆发过程中所出现的奇特造型动物。长久以来,由于没有发现完整铰合的骨片系化石,它们一直被作为一类分类不明的疑难动物化石(Problematica)。近年来,随着越来越多骨片系化石的发现和研究,托莫特壳类被认为与腕足动物有亲缘关系,可能属于腕足动物的干群化石,它们可为研究腕足动物的起源和早期演化提供证据。虽然托莫特壳类化石在全球下寒武统地层中被广为发现,但长期以来在我国的华北地台却尚无此类化石的发现报道。

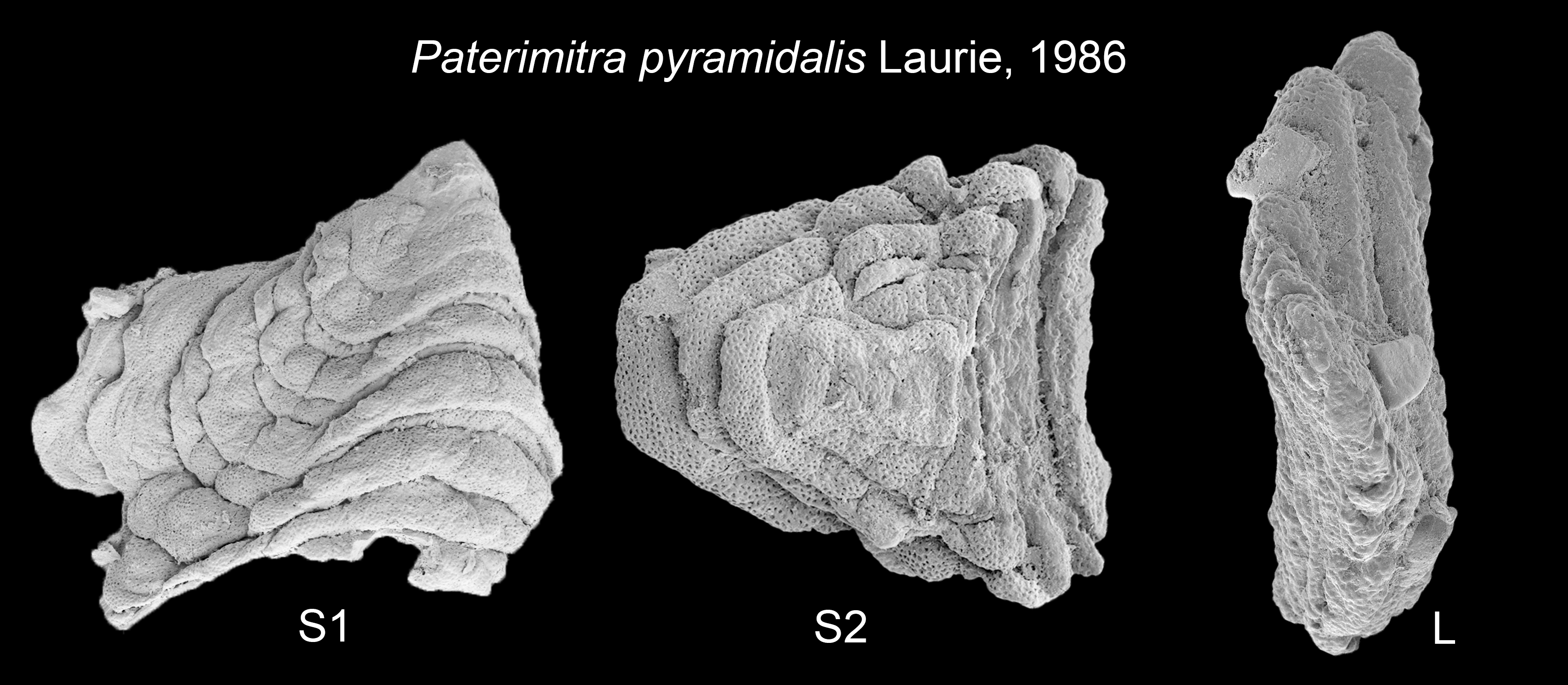

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生潘兵与澳大利亚及瑞典的合作者在华北地台下寒武统辛集组中发现了托莫特壳类化石Paterimitra pyramidalis,这是此类化石在华北地台的首次发现。所发现的Paterimitra pyramidalis具有三种离散骨片化石(S1,S2及L),这些骨片化石的特征与之前发现于澳大利亚中南部的骨片非常一致,且产出时代也相符(寒武系第三阶至第四阶)。该发现是在澳大利亚之外首次报导Paterimitra pyramidalis,增加了该属种古地理分布范围。

在寒武纪早期,P.pyramidalis在位于东冈瓦纳的澳大利亚板块东海岸带的浅水环境中有着较为广泛的分布,且数量众多。鉴于其成年阶段营底栖固着生活,因而可以推断它们的幼虫应该可以在台地边缘的陆表海中扩散。此次在华北板块南缘发现P. pyramidalis,说明其幼虫可能有浮游生活的阶段,且能够跨越一定的海洋屏障。但其相对局限的古地理分布(仅限澳大利亚与华北),说明其幼虫处于浮游的阶段并不长,以至于到达不了其它地区,这也说明这两个地区在寒武纪早期可能相距较近。

目前,华北板块在寒武纪早期的古地理位置还处在争论当中。不同学者根据不同方法恢复出的位置可能会大相径庭,如位于冈瓦纳西缘且与相当于现今的印度东北缘毗邻、或者作为一个独立板块临近澳大利亚北部或东北部、又或者位于古太平洋中而与澳大利亚东部相隔甚远。事实上,除了此次华北发现的P. pyramidalis,许多其它与之共生的小壳化石属种也在南澳大利亚(冈瓦纳东岸)寒武纪早期地层中有过发现,说明这两个地区在寒武纪早期有着较强的生物古地理联系,且板块的实际位置可能很靠近。这些化石在华南与印度却鲜有发现,与华北很靠近这两个地区的观点相悖。当然,华北板块确切的古地理位位置还需要更多综合性的手段来加以限制。

本项研究最近发表于国际学术期刊Gondwana Research上,由国家自然科学基金、中国科学院先导专项B类等共同资助。

论文信息:Pan, B., Brock, G.A., Skovsted, C.B., Betts, M.J., Topper, T.P., Li, G.X.*, 2018. Paterimitra pyramidalis Laurie, 1986, the first tommotiid discovered from the early Cambrian of North China. Gondwana Research, 63: 179-185. doi:10.1016/j.gr.2018.05.014

042018-12 -

有孔虫研究揭示拉萨地块晚二叠世时独立于南羌塘和喜马拉雅青藏高原由多个板块拼合而成,地质构造背景十分复杂。地质历史时期各个板块地理位置存在较大差异,这也造就了各个板块动物群面貌的特殊性,二叠纪动物群及其古生物地理已被证明是推断西藏各个地块的古地理位置的有效手段。

拉萨地块的上二叠统长期以来被认为是含植物的陆相地层,因而认为拉萨地块晚二叠世已隆升为陆。但近年来陆续在拉萨地块报道了晚二叠世的海相地层,对传统观点形成了挑战。然而,这些海相地层中的动物群及其古生物地理缺乏系统研究。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队张以春研究员等系统地研究了西藏措勤地区阿多嘎布剖面下拉组顶部的有孔虫动物群。研究发现这些动物群主要由Colaniella, Reichelina, Sphaerulina, Neodiscus, Langella, Geinitzina等组成,时代属于晚二叠世长兴期。该动物群最典型的特征是缺少了同期低纬度区常见的暖水Palaeofusulina蜓类,更重要的是,在整个拉萨地块上以及拉萨地块以南的地块上,都未曾报道有这类蜓类动物群。但此时的南羌塘西部却有Palaeofusulina的报道。这表明南羌塘地块在长兴期时已进入赤道附近的暖水区域,但拉萨地块未进入。这意味着班公湖-怒江洋此时已有相当的宽度,这和研究团队之前取得的认识一致,即班公湖-怒江洋在中晚二叠世以前就打开了。

同时,拉萨地块稳定的二叠系层序以及动物群与北面的南羌塘地块以及南面的喜马拉雅都表现出明显差异性。因此,研究认为拉萨地块在长兴期时是介于班公湖-怒江洋与新特提斯洋之间的一个独立块体。

该成果近期发表于《远古世界》(Palaeoworld)杂志上。

本研究得到中国科学院先导专项B类、国家自然科学基金等共同资助。

论文相关信息:Feng Qiao, Hai-Peng Xu, Yi-Chun Zhang*, 2019. Changhsingian (Late Permian) foraminifers from the topmost part of the Xiala Formation in the Tsochen area, central Lhasa Block, Tibet and their geological implications. Palaeoworld, Doi: 10.1016/j.palwor.2018.10.007.292018-11 -

缅甸琥珀中发现真双子叶植物静子花一百四十年前,达尔文对于被子植物在白垩纪中期突然大量的出现百思不得其解,因为按照他的理论,一切类群都应该有一个从少到多的发展过程,显然被子植物的突然大量出现对他来说是个难以解释的“讨厌之谜”。

经过了上百年的研究,人们发现在达尔文所关注的时代之前的早白垩世甚至侏罗纪都有被子植物,被子植物的起源时间应当更早。既然被子植物起源不在那个世代,那么困扰当年困扰达尔文的到底是什么现象?

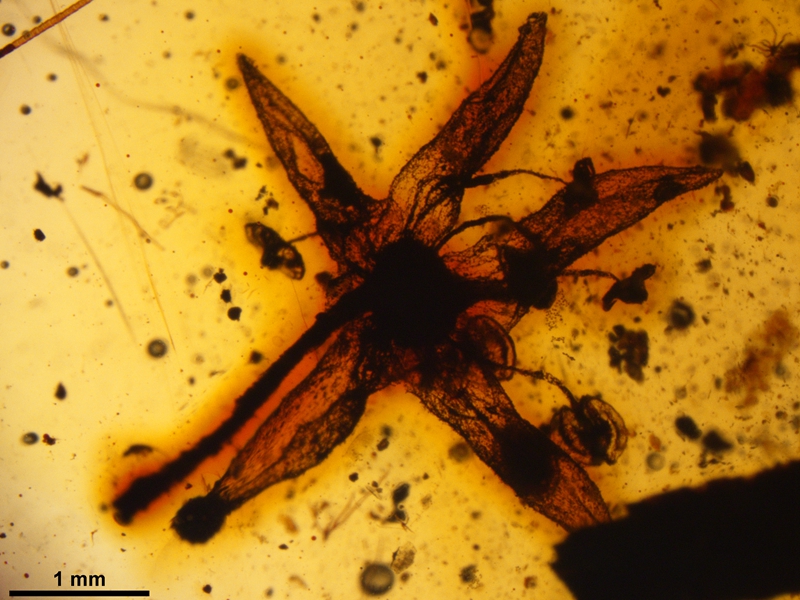

11月13日,由中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员带领的研究团队,在《科学报告》(Scientific Reports)上报道了一件在9900万年前的缅甸琥珀中发现的静子花(Lijinganthus revoluta)化石,为人们了解达尔文的“讨厌之谜”提供了一个新的见解。

该化石保存精美、完整,具有被子植物完全花的花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊,是十分典型的核心真双子叶植物的五瓣花。这个化石连同时代相近的其他真双子叶植物的花、果化石一起告诉人们,在大约一亿年前的时候真双子叶植物突然大量出现在地球上。

虽然真双子叶植物的三沟型的花粉,其最早记录大约在1.25亿年前,但是它们当时在植被中并没有形成气候。经过了大约2千万年的演化,真双子叶植物才真正站稳脚跟,在大约1亿年前的早晚白垩世之交(俗称中白垩)大量出现,伴随着这个变化的是买麻藤类和本内苏铁的大幅衰退。

因此,当年达尔文在化石记录中看到的并不是“被子植物起源”,而很可能是这次真双子叶植物的大量爆发。被子植物起源另有其时。

论文相关信息:Zhong-Jian Liu, Diying Huang, Chenyang Cai, Xin Wang*, 2018, The Core Eudicot Boom Registered in Myanmar Amber, Scientific Reports, volume 8, Article number: 16765 (2018)192018-11 -

植物化石揭示广西运动之后华南的海侵模式古生代时期,华南在古地理上位于冈瓦纳大陆的东北边缘,是由华夏和扬子两个陆块在新元古代时期拼合而成,两个陆块之间分布有广泛的陆表海。华南古生界地层中最重要的构造界面就是泥盆系与其下覆寒武系—志留系不同层位地层之间的大间断,其表现为地层间的角度不整合或平行不整合接触。这些不整合接触面是华南泥盆系以及下覆地层最显著的识别特征,是从事地层学和古生物学野外工作的重要参照,其在构造地质学上被解释为广西运动的结果。已有学者通过奥陶纪岩相和生物相的分析开展了华南广西运动的进程以及相关的构造运动等研究工作。然而,对于广西运动之后,华南的海侵以及接受沉积的过程鲜有研究,相关的研究工作离不开华南的泥盆纪植物化石以及相关的浅水沉积记录。

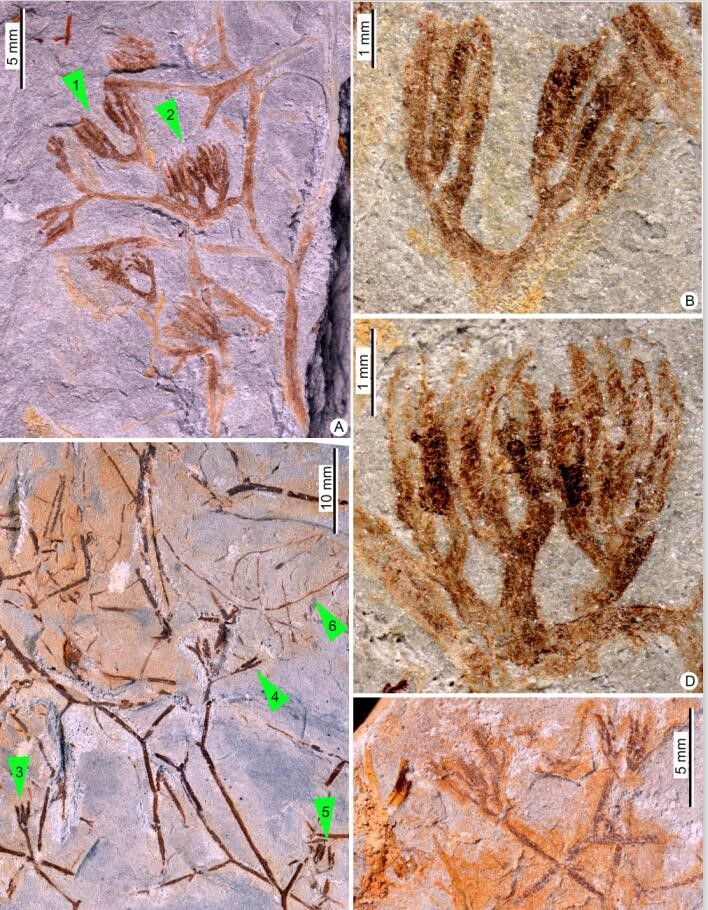

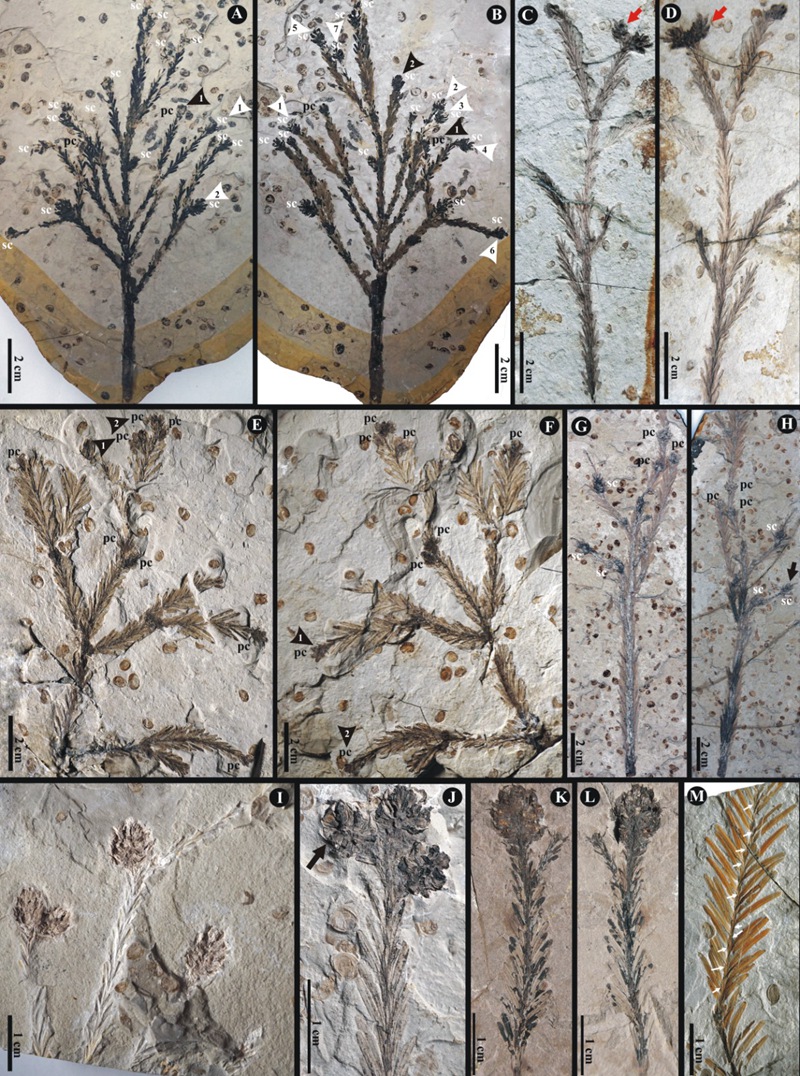

最近,中国科学院南京地质古生物研究所泥盆系研究团队的徐洪河研究员、王怿研究员、唐鹏副研究员、傅强副研究员以及博士生汪瑶在对我国江西崇义阳岭砾岩开展的地层古生物学综合考察中,首次发现了典型的早泥盆世植物化石。阳岭砾岩研究历史悠久,但是由于缺乏化石,其地质时代一直无法确定。南京古生物所泥盆系研究团队本项研究工作解决了长久以来关于阳岭砾岩的一个未解之谜,明确将阳岭砾岩的地质时代确定为早泥盆世布拉格期。

另外,泥盆系研究团队还梳理总结了华南板块,尤其是华夏陆块上,23个产有植物化石的地层剖面和52个泥盆纪植物化石产地。这些层位与产地都具有泥盆纪的近岸浅水沉积的证据。通过这些化石记录,研究人员识别出了广西运动之后华南板块,尤其是华夏陆块上,海侵和接受沉积的阶段性模式,华夏陆块上的海侵和沉积过程始于早泥盆世布拉格期,从广西六景等地开始,持续向东北方向增强,至晚泥盆世时,已到达下扬子地区。

该研究通过植物化石记录探讨了区域地质以及相关的古地理学意义,近期在线发表在国际地学期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。崇义地质与矿产管理局和雷汉生先生为野外工作提供了大量帮助,在此致谢。

论文相关信息:Xu H-H, Wang Y, Tang P, Fu Q, Wang Y. 2018. Discovery of Lower Devonian plants from Jiangxi, South China and the pattern of Devonian transgression after the Kwangsian Orogeny in the Cathaysia Block. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.11.007162018-11 -

道虎沟生物群中柏科植物化石研究取得新进展现生柏科是全球广布植物,在除南极洲外的所有大陆均有分布,是松柏类家族中形态、生境和物种多样性最为丰富的类群。化石证据表明,柏科祖先类群可能起源于三叠纪,中生代中晚期是其物种多样性和地理分布最为显著的地质时期,现存所有亚科的早期类群在该时期全部出现并分化确立。然而,与较为丰富的化石记录相比,对该时期柏科化石种形态学和解剖学整体特征进行的综合研究并不多,限制了对晚中生代柏科植物早期形态演化和物种多样性的认识。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所中生代植物课题组董重博士、王永栋研究员和杨小菊研究员等人,对产自侏罗纪道虎沟生物群中的柏科植物化石刺苞澳洲杉木(Austrohamia acanthobractea)进行了综合研究,在植物整体重建和系统发育方面取得了新的进展。

该研究根据保存完好的植物化石标本,采用多种实验手段,详细研究了刺苞澳洲杉木带叶小枝及叶角质层、雌球果及原位胚珠以及雄球花及原位花粉等特征,完善了这一植物完整的形态学和解剖学信息,在此基础上对这一柏科植物早期类群进行了整体复原和重建。该项成果近期发表在美国芝加哥大学出版的国际学术刊物《国际植物科学杂志》(International Journal of Plant Science)。

澳洲杉木属化石首次发现于南半球阿根廷下侏罗统,是迄今报道的最为古老的柏科植物大化石,刺苞澳洲杉木是该属除模式化石种以外的另一化石记录。本次研究基于丰富的化石材料,首次揭示了澳洲杉木属的叶角质层、原位花粉、原位胚珠等微细解剖信息,补充了这一柏科化石属在微细解剖研究方面的空白,使得刺苞澳洲杉木成为迄今为止保存和研究最为完整的侏罗纪柏科植物类群之一,对全面认识柏科祖先或早期类群及其形态和物种多样性具有非常重要的意义。

本次研究还采用22组形态特征对包括柏科现生种和早期化石种在内的29个类群进行了分支系统分析。结果表明,刺苞澳洲杉木与澳洲杉木属的另一化石种(Austrohamia minuta)、以及由现生杉木和类似杉木的化石类群组成的广义杉木亚科分支共同形成一个多分支(polytomy),支持了Austrohamia这一侏罗纪柏科化石类群与杉木属更为相似且可能具亲缘关系的理论。

道虎沟生物群是我国重要的晚中生代特异埋藏生物群之一,保存了大量闻名遐迩的无脊椎动物、脊椎动物和植物化石。但相比而言,该生物群中的植物化石研究程度则较低,很多重要植物类群亟待开展全面的系统学研究工作。本次研究成果将有助于深化和推动对道虎沟化石群重要植物类群系统学和多样性的深入探究和认识。

本研究得到中国科学院先导专项B类、国家自然科学基金等共同资助。

论文相关信息: Dong, C., Wang, Y. D., Yang, X. J., Sun, B. N., 2018. Whole-Plant Reconstruction and Updated Phylogeny of Austrohamia acanthobractea (Cupressaceae) from the Middle Jurassic of Northeast China. International Journal of Plant Science, 179 (8), 640-662. Doi: 10.1086/699665.302018-10 -

琥珀化石表明四千万年前西藏中部曾分布有热带雨林近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的博士研究生王贺等人在张海春研究员、李建国研究员和王博研究员的指导下与英国、印度研究人员合作,首次报道了西藏产的琥珀化石,该发现为了解青藏高原的古环境提供了关键证据。研究成果在线发表于古生物学期刊《远古世界》(Palaeoworld)。

研究团队对西藏伦坡拉盆地丁青组的琥珀、介形虫和孢粉化石进行了综合研究。研究结果表明,西藏琥珀来源于龙脑香科植物。龙脑香科植物是现今亚洲热带雨林的代表植物,其现今生活的最大海拔高度为1300 m。通过对介形类和孢粉化石的生物地层学研究,并综合前人的研究成果,认为琥珀所在层位的时代为晚渐新世。但该层位的孢粉化石指示为温带气候环境,这与龙脑香科植物所生活的环境相矛盾。前人研究表明伦坡拉盆地牛堡组产有许多热带、亚热带化石,因此推测琥珀可能经历了再沉积,其实际来源于丁青组之下的牛堡组(早-中始新世)。

西藏琥珀代表了龙脑香科树林的最北分布,也印证了龙脑香科植物的印度起源假说。西藏琥珀的发现表明在印度板块与欧亚板块碰撞之后,晚渐新世之前,西藏中部存在热带雨林,其海拔不会超过1300m,这与现在西藏琥珀产地所处的平均海拔4500m的环境截然不同。

本项研究得到中国科学院和国家自然科学基金委基金资助。

论文信息:Wang, H., Dutta, S., Kelly, R., Rudra, A., Li, S., Zhang, Q.Q., Zhang, Q.Q., Wu, Y.X., Cao, M.Z., Wang, B., Li, J.G., Zhang, H.C., 2018. Amber fossils reveal the Early Cenozoic dipterocarp rainforest in central Tibet. Palaeoword. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.09.006192018-10 -

马来西亚下奥陶统微生物岩为生物礁早期演化提供线索马来半岛,与泰国西部、缅甸东部和苏门答腊岛等地,在寒武-奥陶纪同属于滇缅马地体,海相地层广泛发育。与其他地区相比,该地区的古生物学和地层学的研究比较薄弱。

最近,中科院南京地质古生物研究所的李启剑博士与马来亚大学Masatoshi Sone博士和德国埃尔朗根大学Oliver Lehnert教授等对马来半岛北部玻璃市附近下奥陶统微生物岩的生物地层学和沉积学等方面进行了深入的研究。研究发现,有超过30米厚的叠层石礁在加央(Kangar)以北9公里的采石场中出露,风化良好(图1),单个叠层石柱体高可达1米,叠层石柱体之间填充有“迷宫状”微生物岩。对该微生物岩进行了抛光面和薄片观察,发现其中含有原地保存的石海绵和瓶筐石(高钙化海绵)。同时,牙形石(图2)的生物地层学研究显示该微生物岩的时代为早奥陶世弗洛阶。

微生物作为最古老的造礁生物,在奥陶纪的浅海逐渐被后生动物所代替。特别是在潮下带环境,珊瑚、层孔海绵和苔藓虫等在中奥陶世成为最具代表性的造礁生物。而作为这一关键性转折的早奥陶世,微生物岩仍然存在,各类造礁海绵也在此时繁荣发展,达到了自寒武纪早期古杯礁灭绝以后的一个高潮。此研究也是“迷宫状”微生物岩和瓶筐石在马来半岛奥陶纪地层的首次报道。与华南相比,马来西亚奥陶纪的微生物岩更为发育,而海绵等底栖动物则相当较少,表明后生动物礁替代微生物礁的过程,可能存在地区和时间上的较大差异。该研究为生物礁的早期演化提供了重要线索。

本项研究得到国家自然科学基金委员会创新研究群体项目和中国科学院南京地质古生物研究所国际交流项目的共同资助。

相关成果已在Palaeoworld在线发表。

详细论文信息:Li, Q.J., Sone, M., Lehnert, O., Na, L., 2018. Early Ordovician sponge-bearing microbialites from Peninsular Malaysia: the initial rise of metazoans in reefs. Palaeoworld, DOI: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.08.005162018-10 -

最新研究表明二叠纪末生物大灭绝是一次突发性事件距今约2.5亿年前的二叠纪末生物大灭绝,是地球生命历史中最具灾难性的生物灭绝事件,造成90%以上的海洋生物和约75%的陆地生物灭绝。过去二、三十年来关于这次大灭绝的研究,很多以浙江长兴煤山、四川广元上寺等经典地层剖面为研究对象,并取得了一系列重要进展,但上述剖面都存在一个明显的缺陷,即地层异常凝缩。以煤山剖面为例,生物大灭绝事件从开始到结束的整个过程,仅保存在约36厘米的地层中,而且可能存在多个沉积间断。

近日,由中国科学院南京地质古生物研究所沈树忠院士、美国麻省理工学院(MIT)Jahandar Ramezani博士和中国科学院广州地球化学研究所陈军博士等组成的国际合作团队,对广西来宾蓬莱滩“舒展型”二叠—三叠系剖面开展了系统研究,与煤山剖面相比较,该剖面相应地层的沉积速率要快100倍以上,这为进一步精细破解二叠纪末生物大灭绝的持续时间、环境背景及其灭绝原因等提供了重要契机。通过对剖面中多层火山凝灰岩的高精度铀-铅同位素定年和精细的生物地层研究,科研人员将二叠纪末生物大灭绝事件的发生时间,精确卡定在距今约251.939 ± 0.031百万年,生物大灭绝发生的过程非常截然,二叠纪正常海洋生态系统的崩溃过程记录于一层约2.3米厚的火山碎屑沉积之中,按照平均沉积速率计算,这一火山事件沉积可能不到3000年,整个灭绝过程按照最保守的估计,也就在3万年左右。蓬莱滩剖面的研究还表明二叠纪末生物大灭绝后幸存分子极少,这次灾难以后不同沉积环境背景下的幸存程度也很不同。

高分辨率地球化学数据显示,生物大灭绝发生之前,碳同位素存在多期幅度约为2–3‰的动荡起伏,且每次起伏都对应于约3–5 °C的温度变化及火山凝灰岩沉积,表明该时期火山活动对于古环境存在持续影响。最大幅度的快速升温事件,海水温度升高约6–8 °C,发生于最厚的一层火山凝灰岩沉积(第141层,灭绝层位)顶部,这不仅证实了先前浙江煤山、广元上寺以及伊朗地区等凝缩剖面二叠—三叠纪之交古海水温度变化的结果,也进一步佐证了西伯利亚大规模火山喷发及同期华南地区周缘岩浆活动造成了环境剧变,并继而导致生物大灭绝的发生。

相关成果9月19日在线发表于《美国地质学会通报》(GSA Bulletin)。此项研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)、前沿科学重点研究计划项目的支持。

论文相关信息:Shen, S.Z., Ramezani, J., Chen, J., Cao, C.Q., Erwin, D.H., Zhang, H., Xiang, L., Schoepfer, S.D., Henderson, C.M., Zheng, Q.F., Bowring, S.A., Wang, Y., Li, X.H., Wang, X.D., Yuan, D.X., Zhang, Y.C., Mu, L., Wang, J., and Wu, Y.S., 2018, A sudden end-Permian mass extinction in South China: GSA Bulletin, https://doi.org/10.1130/B31909.1.302018-09 -

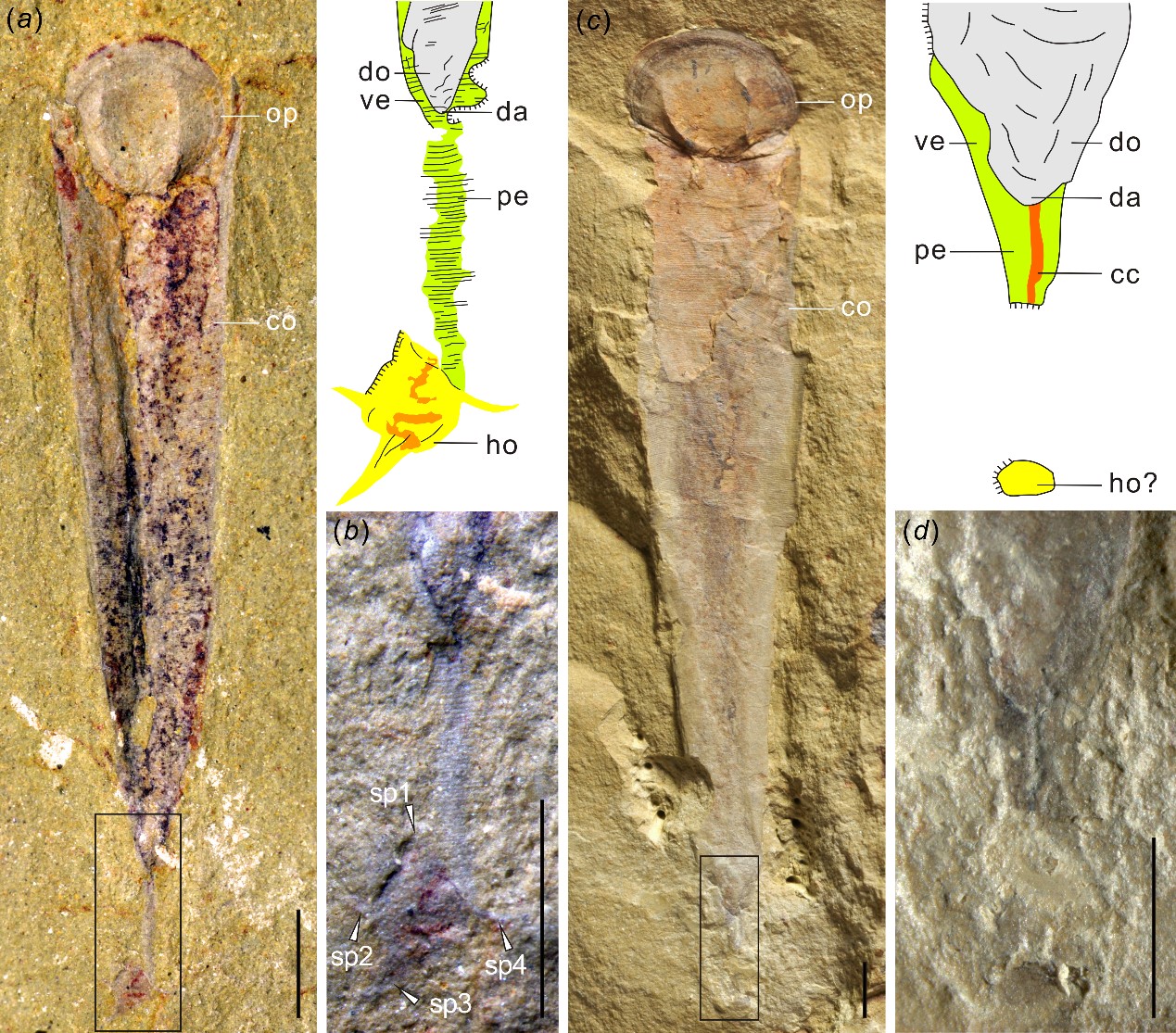

古生代海洋中常见的软舌螺动物与腕足动物具有亲缘关系近日,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员课题组的孙海静博士后和赵方臣研究员与英国杜伦大学Martin Smith博士等人合作,对发现于我国寒武纪澄江生物群中一种具有肉茎结构的软舌螺动物新物种——“云南肉茎螺(Pedunculotheca diania)”开展了形态学和系统学研究,表明软舌螺动物与腕足动物具有亲缘关系。该成果近日在英国皇家学会学报B辑生物科学(Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)上发表。

软舌螺动物是地球上出现最早的、具矿化外壳的两侧对称动物代表,是古生代海洋中的常见类群,在寒武纪尤为繁盛。该类动物具有特征的钙质锥状管壳及口盖,由直管螺类和软舌螺类两大亚群组成,其中后者锥壳内伸出一对弯曲的附肢。由于缺乏软体组织等解剖学信息,软舌螺类在动物系统树中的位置长期处于争论和未定状态。通常被认为属于软体动物门,或者一个与星虫动物门有亲缘关系的独立动物门。近来,有学者发现大量保存触手结构的软舌螺类化石,提出软舌螺动物与触手冠类帚腕动物超门具有亲缘关系,但其准确的分类位置仍尚无定论。

此次在距今5.18亿年前的澄江生物群中首次发现的“云南肉茎螺”属于直管螺类,通过始端肉茎状结构营底栖固着和滤食的生活方式。“云南肉茎螺”的始端固着结构与腕足动物的肉茎特征极为相似,且两侧对称的口盖和锥壳可与腕足动物背腹壳类比。这一新的发现为解决软舌螺动物的系统关系提供了重要证据。

为进一步准确分析软舌螺动物的系统分类位置,研究小组建立了涵盖11个相关动物类群的54个属种、225个形态特征的数据集,应用简约法开展了生物谱系分析。结果显示,软舌螺动物为单系群,与腕足动物门相似,两者均具有固着的肉茎结构、双瓣壳身体构型、封闭的过滤腔及分化的绞合区等特征。但因其缺少腕足动物的共源性状,如幼体阶段胎壳上的刚毛及固着结构、成体阶段的低绞合面(假铰合面),以及鞍形卷曲的触手冠等特征,因而难以归入腕足动物门,可能属于腕足动物祖先类型(干群)。

分析还表明,软舌螺动物及腕足动物可能均由寒武纪早期出现的托莫特壳类演化而来,且肉茎结构为单系起源;而此前被赋予重要演化意义的壳壁细管状结构及壳疹结构,在帚腕动物超门中则为多系起源。同时,该研究还显示具肉茎的“云南肉茎螺”属于软舌螺动物的原始类型,后期的软舌螺类及其他直管螺类均失去了肉茎及盘状胎壳特征。

本项研究得到中国科学院先导专项B、国家自然科学基金及中英合作项目联合资助。

论文信息:Sun H, Smith MR*, Zeng H, Zhao F*, Li G, Zhu M. 2018 Hyoliths with pedicles illuminate the origin of the brachiopod body plan. Proc. R. Soc. B 20181780. DOI:10.1098/rspb.2018.1780302018-09