科研进展

-

介形类揭示晚泥盆世F-F事件灭绝模式晚泥盆世弗拉期(Frasnian)-法门期(Famennian)生物环境事件(F-F事件)不仅造成生物多样性大幅度下跌,还给生态系统带来了重创,被认为是显生宙五次生物大灭绝事件之一。

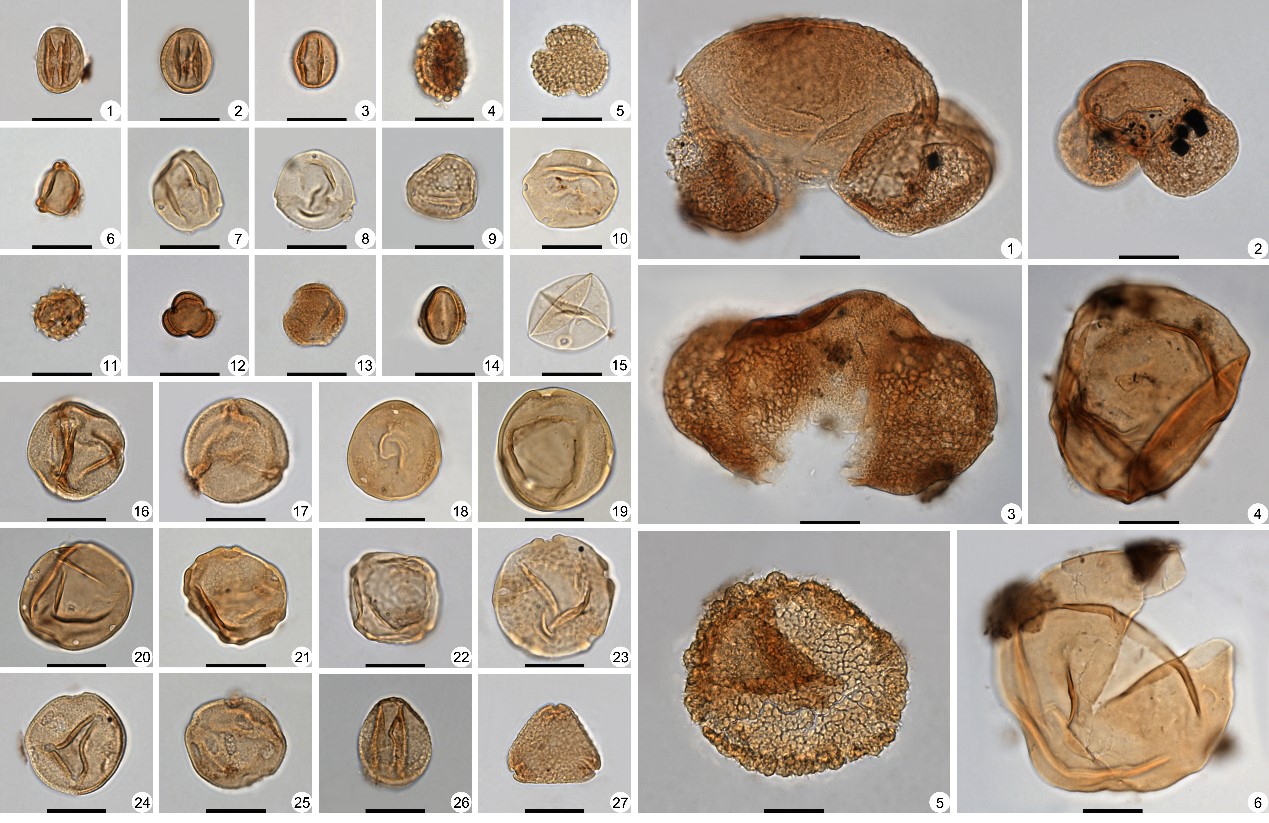

介形类(Ostracoda)是节肢动物门甲壳纲的一个亚纲,自早奥陶世一直繁盛至今。介形类时空分布的广泛性和对环境响应的敏感性、独特性,使之成为探讨生物与环境过程的重要研究载体。虽然从二十世纪八十年代起古生物学家就对F-F之交的介形类进行研究,但关于F-F事件对介形类的影响及其灭绝模式仍存在许多分歧。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所宋俊俊助理研究员和合作者对华南以及欧洲多个剖面晚泥盆世的介形类进行对比研究,总结了介形类在F-F事件中的灭绝模式,为F-F事件研究提供了新的证据和启示。

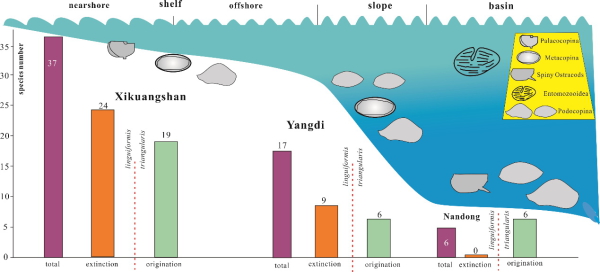

该项研究发现F-F事件对介形类的影响程度和其生活环境密切相关,随着水深加大,底栖介形类受到事件影响的程度逐步降低:浅水底栖介形类灭绝率最高(种级灭绝率65%-80%);在较深水斜坡环境中,底栖介形类受到一定程度的影响,灭绝率较低(种级灭绝率约53%);深水环境中的底栖介形类没有受到任何影响,甚至有进一步发展的机会。但F-F事件对深水浮游介形类影响巨大,造成恩托莫介类谱系中断或缺失。同时,底栖介形类对海水氧气含量、温度变化有积极响应,严重缺氧和快速的温度波动会导致底栖介形类丰度、分异度降低,部分属种甚至消失灭绝。

研究成果发表于国际地学研究期刊Global and Planetary Change上。相关研究得到中国科学院先导专项B类和国家自然科学基金资助。

论文信息:Song, J. J., Huang, C. & Gong, Y. M.*, Response of Ostracods (Crustacea) to the Devonian F—F event: Evidence from the Yangdi and Nandong sections in Guangxi, South China. 2019, Global and Planetary Change 173: 109-120. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818118303734142019-01 -

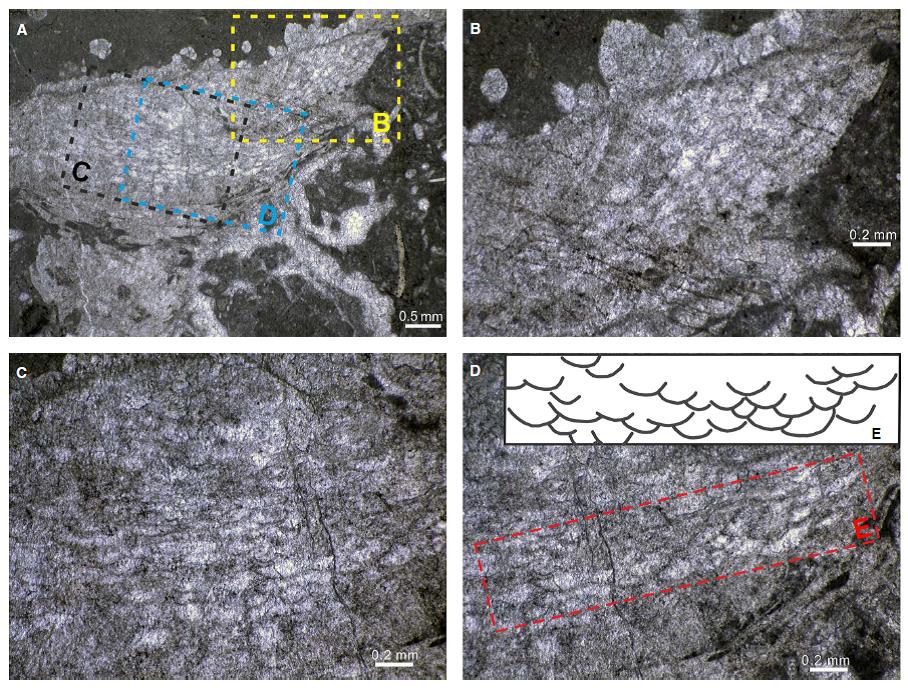

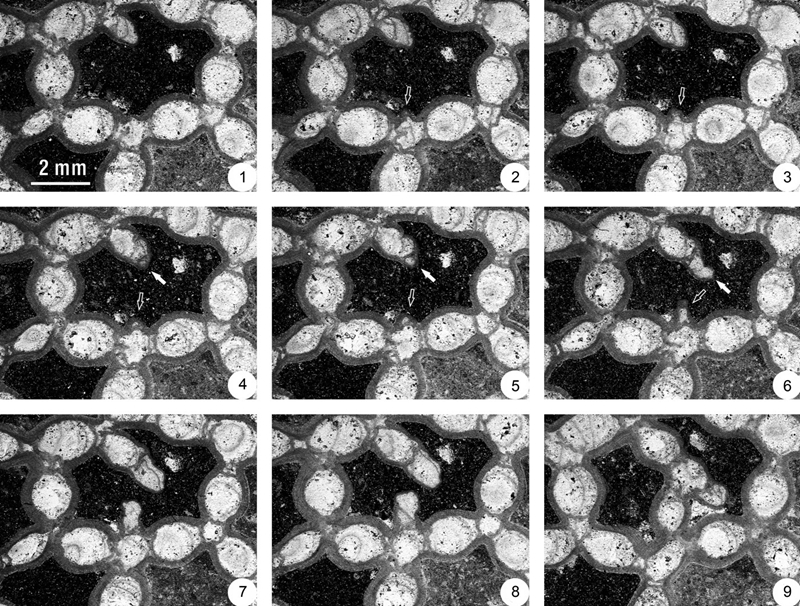

华南晚泥盆世额头村组的笛管类珊瑚研究及其多样性启示笛管类珊瑚是古生代较为常见的复体横板珊瑚,由许多圆柱形、椭圆形或其他形状的个体组成,个体之间由形态各异的连接构造连接。晚泥盆世弗拉期-法门期(Frasnian-Famennian)发生的生物灭绝事件重创了包括珊瑚在内的海洋底栖动物,大量的珊瑚属种惨遭灭绝,在随后复苏的底栖动物中,笛管类珊瑚是为数不多得以进一步辐射的类群,并持续至晚二叠世。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所梁昆、郄文昆博士与广西区域地质调查研究院研究人员合作研究了位于广西省桂林市东南处的回龙剖面,该剖面为中国晚泥盆世晚期邵东阶的层型剖面,为全面开展区域地层对比以及泥盆石炭纪之交生物与环境的协同演化研究提供了不可或缺的研究材料。

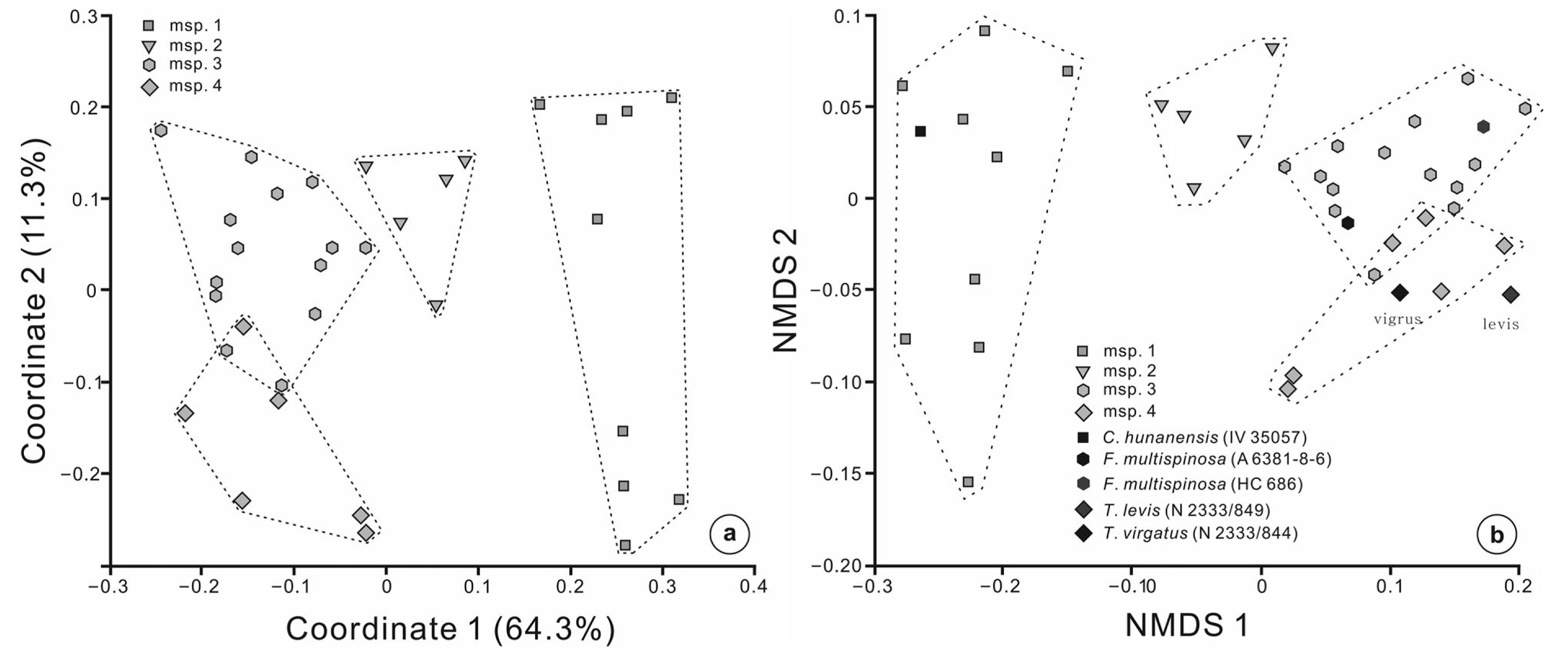

本项研究首次基于定量形态测量学方法开展笛管类珊瑚的分类识别并详细研究了珊瑚的地层分布与古生态学特征。通过聚类分析、主坐标分析与多维尺度分析识别出三属四个笛管类珊瑚种,其中包含一个新种。

研究发现该剖面的珊瑚与层孔虫化石集中分布在三个层位,可划分为两个组合带。第一个组合带产笛管类珊瑚Chia hunanensis, Tetraporinus virgatus,对应有孔虫DFZ4-DFZ6带;第二个组合带主要产笛管类珊瑚Fuchungopora multispinosa与新种 F. huilongensis,他们与大量的层孔虫Clavidictyon一同形成原位的生物层,对应有孔虫DFZ7带。

剖面中大部分的珊瑚块体呈现倒伏或翻转的保存状态,这是由于珊瑚生长于软基地并被高能环境所影响。在四个笛管类珊瑚种中,两个Fuchungopora种展示出非常灵活的生长方式,以珊瑚个体间的融合为特征,它们与层孔虫互为利用,既可以附着在层孔虫之上生长增加稳固性,也往往被层孔虫包覆造成死亡。值得一提的是,F. multispinosa是华南晚泥盆世晚期的标志性分子,并躲过了泥盆纪末的Hangenberg灭绝事件,在早石炭世扩散至欧洲等地。

同时,本项研究指出了华南法门期笛管类珊瑚属种非常丰富,在浅海珊瑚动物群中占据了主导地位,是世界范围内多样性最高的地区之一。

该成果已经在国际古生物学期刊Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments在线发表,相关研究得到中国科学院先导专项B类、国家自然科学基金等共同资助。

论文相关信息:

Liang, K.*, Qie, W.K., Pan, L.Z., Yin, B.A. 2018. Morphometrics and palaeoecology of syringoporoid tabulate corals from the upper Famennian (Devonian) Etoucun Formation, Huilong, South China. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. https://doi.org/10.1007/s12549-018-0363-y082019-01 -

陆生植物指示印度板块运动历史印度板块从冈瓦纳裂离并向北漂移、碰撞拼贴至欧亚大陆之上是地球晚中生代演化中的一个重要事件,它对现代欧亚大陆地质、地貌格局的形成具有决定性意义。关于这一板块漂移的证据过去多源自古地磁,古生物化石方面的研究少之又少。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所李建国研究员团队根据陆生植物易受海洋地理隔离影响的特点,通过西藏南部白垩纪孢粉植物群的研究对比,较高分辨率地刻画了印度板块在白垩纪与澳大利亚分离、向北漂移的详细历程,为研究特提斯区板块运动提供了重要的古生物学依据。对物种演化速率的研究还发现,板块运动对陆生植物演化具有强烈的驱动作用,有利于物种的形成。

印度板块在中生代白垩纪之前位于南半球,属于冈瓦纳大陆的一部分。我国雅鲁藏布江缝合线以南的西藏南部则是印度板块的前缘(北缘),发育特提斯喜马拉雅沉积。岗巴地区是这一沉积的代表性地区,这里的白垩系发育齐全、化石丰富。前人从未对这些海相沉积开展过陆生孢粉化石的研究。在本次研究中,研究人员充分利用这些沉积海相化石丰富的优势,对该地区白垩系进行了连续的高分辨率孢粉采样分析,获得了丰富的孢粉和沟鞭藻化石。

研究人员首先通过孢粉、沟鞭藻、菊石和有孔虫等各种化石,为研究剖面建立了精细的地层时代格架。以这一地质年代格架为基础,研究人员将岗巴地区白垩纪不同阶段的陆生孢粉植物群与同期的澳大利亚和非洲进行了对比。

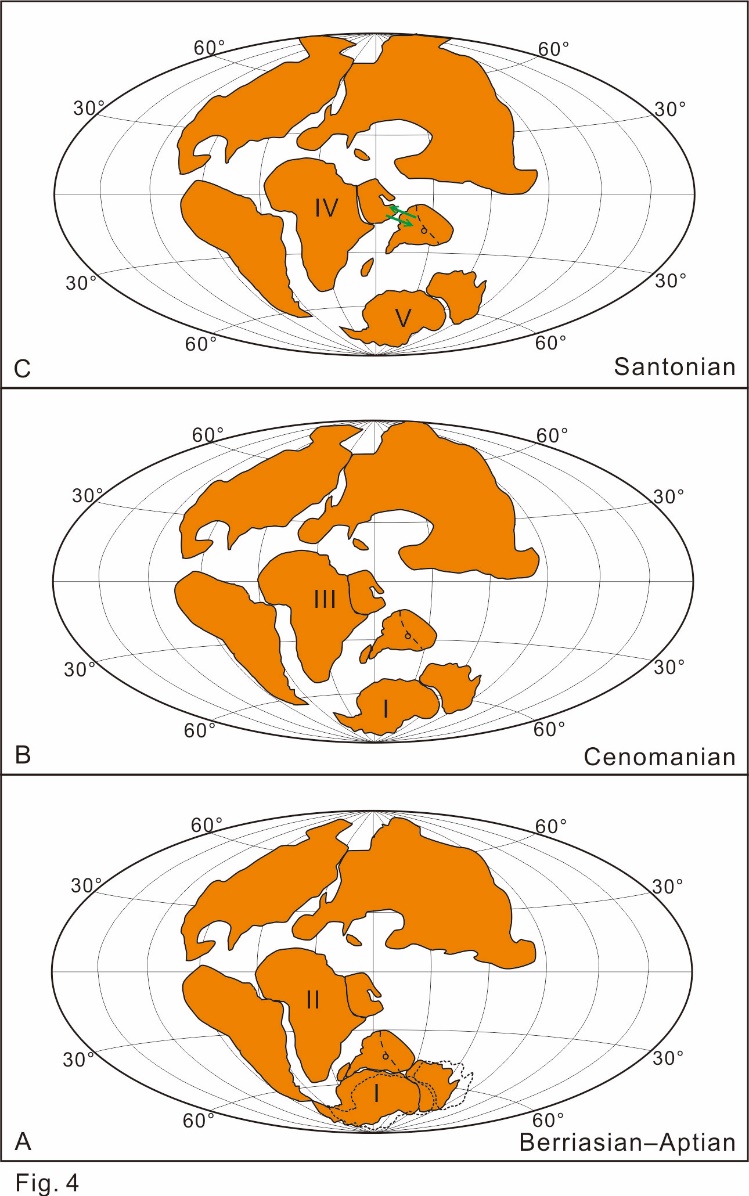

研究发现印度板块在早白垩世早期与澳大利亚的孢粉植物群高度一致,但从早白垩世晚期的Albian期开始两者之间的差异越来越明显,反映两个陆块已经分离。从晚白垩世Cenomanian期开始,印度板块的孢粉植物群展现出与澳大利亚和非洲完全不同的特点,反映了印度板块作为一个被海洋孤立的板块开始了向北漂移的历程。在晚白垩世晚期Santonian期,印度板块北缘开始发育了非洲北部特有的孢粉属种,指示此时印度板块已经从南半球中高纬度漂移至了赤道区的非洲北部附近,非洲北部和印度陆块之间的陆生植物已经可以进行交流。

对岗巴白垩纪孢粉植物群中新生分子的区系属性进行分析也可发现,除去世界性分子,在Albian期之前都是澳大利亚或印度属性的,而从Albian期开始尤其是晚白垩世,非洲特有类型不断增加,也反映了印度板块陆生植物从南半球冈瓦纳属性向赤道非洲属性的演化和转变。

对孢粉属种演化速率的分析则进一步发现,岗巴和澳大利亚在Berriasian期—早Albian期之间两者是基本相当的,但从中Albian期起,澳大利亚具有比岗巴更高的发生速率,出现了更多的新生属种,这是因为这一时期澳大利亚正在经历太平洋板块的俯冲而向东漂移并与南极洲正在分离。与此相对的是,印度板块基本静止于原来位置而环境变动较小。但从Cenomanian期开始,岗巴表现出比澳大利亚更高的新生属种发生速率,此时正是印度板块开始向北漂移的时期。

这些事实表明,板块运动可能是岗巴地区白垩纪陆生植物演化的一个重要驱动因素,冈瓦纳裂解及特提斯洋的演变不仅导致区域海陆分布和气候的变化,而且还会伴随产生火山活动,改变水、气化学性质,从而对生物产生影响。活动的板块运动构造背景增加了区域古环境的不稳定性,有利于新生物种的形成。

研究成果发表于国际地质学研究期刊《古地理学、古气候学、古生态学》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。相关研究得到中国科学院先导专项B类和国家自然科学基金资助。

论文信息:Li, Jianguo*, Wu, Yixiao, Peng, Jungang, Batten, D. J., 2019. Palynofloral evolution on the northern margin of the Indian Plate, southern Xizang, China during the Cretaceous Period and its phytogeographic significance. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.09.014042019-01 -

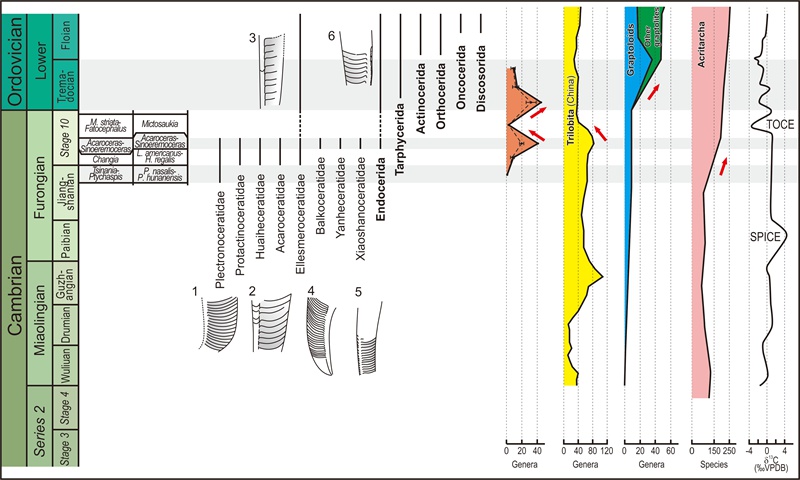

寒武纪-奥陶纪之交的头足类古地理学和多样性研究头足类是奥陶纪生物大辐射的重要代表门类,它在寒武纪晚期的起源和随后的辐射是海洋生物从海底生态域向广阔海水生态域进军的重要证据。然而,对于寒武纪–奥陶纪之交的早期头足类的形态特征和多样性演化,迄今所知甚少。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所方翔博士、张元动研究员和芬兰赫尔辛基大学Bj?rn Kr?ger博士等人对寒武纪晚期的头足类进行了深入研究。在归纳了该时期全球头足类的产出记录基础上,运用多种定量分析方法,开展了该时期的多样性和定量古生物地理学研究,提出头足类最早起源于我国华北地区,随后在寒武纪末期的短时间内扩散到华南、北美和其它一些块体,从而开启了它的第一次辐射演化。但是,在随后的寒武纪–奥陶纪之交,头足类发生了一次重要的灭绝事件,属一级分类单元有95%消失,仅有两科的少数种幸存到奥陶纪早期,这部分类群成为奥陶纪及其后头足类的演化祖先。

此外,研究还发现,在寒武纪晚期,头足类与与三叶虫、腕足类等门类存在多样性演化的耦合现象,后者在寒武纪–奥陶纪之交也同时发生了一定规模的灭绝事件,这揭示了头足类作为奥陶纪生物大辐射中兴起的一类捕食生物,可能与一些其他生物门类存在协同演化关系。

该成果已在《远古世界》(Palaeoworld)在线发表,研究得到国家自然科学基金、中国科学院先导专项B类等共同资助。

论文相关信息:Fang, X., Kr?ger, B., Zhang, Y.D., Zhang, Y.B., Chen, T.E., 2018. Palaeogeographic distribution and diversity of cephalopods during the Cambrian–Ordovician transition. Palaeoworld, DOI: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.08.007.272018-12 -

浙江东部中新世孢粉植物群研究取得新进展中新世环境和气候曾发生过重大的变化,自渐新世晚期气候变冷后,全球气温在早中新世晚期整体回升,直到“中中新世气候适宜期(Mid-Miocene Climatic Optimum)”后才开始再度明显下降,整个变化过程波动显著。在我国,至少在早中新世发生了由原来行星风系为主的气候模式向季风主控的气候模式转变。因此,这一时期的环境和气候变化,以及生物的响应受到学术界的普遍关注。我国东南地区拥有丰富的新近纪植物化石记录,但因缺少连续的沉积,相关的孢粉学工作进展缓慢。

分布于浙江东部的嵊县组,是一套由多旋回喷发的玄武岩和河湖相沉积组成的地层,其中的河湖相沉积是我国新近纪植物大化石最好的产出层位之一。已有的同位素年代学研究显示,与嵊县组相关的火山活动发生在晚中新世至第四纪最早期;植物大化石通常指示中新世。由于这些沉积层多以玄武岩沉积夹层出现,或是形成于小型断陷盆地和因熔岩堵塞山谷而形成的堰塞湖盆中,分布零星且厚度小,相互之间的对比比较困难,因此,以往的工作大多缺乏系统性。

孢粉具有产量大,分布广的特点,湖相孢粉可以很好地反映沉积时期一定区域的植被组成。通过建立孢粉组合的变化序列,能够更加深入地探究古植被和古环境的演化,同时可为完善中国东南地区新近纪孢粉组合序列提供重要补充。

近期,由中国科学院南京地质古生物研究所王伟铭研究员领导的研究团队,依据嵊县组分布范围内火山岩带的划分,对该套地层不同分布点开展了系统的野外采样和孢粉分析工作。在全面整理前人研究成果和广泛对比邻区孢粉序列的基础上,建立了浙江东部中新世孢粉组合序列——早中新世晚期至中中新世早期的“栎属(常绿型)—枫香属—山核桃属”孢粉组合,中中新世晚期至晚中新世早期的“栎属(常绿型)—松属—(禾本科)—菱属”孢粉组合,以及晚中新世晚期的“栎属(常绿型)—水青冈属—蒿属”孢粉组合。

上述孢粉序列表明,研究区植被在中新世依次经历了温暖湿润气候下喜暖乔木占优势阶段,针叶植物增加和水生草本菱属繁盛阶段,以及随气候转凉转干森林缩减而草本植物扩张阶段等三个时期,很大程度上与当时的全球性气候变化相关联。同时,结合区内植物大化石的证据,反映浙江东部在这一时期的地带性植被已与现代相接近,而落叶松属等寒温性针叶林成分在孢粉组合中的广泛分布,表明研究区当时的古海拔比现在的要高。

该研究成果近期发表在国际古植物学和孢粉学期刊Review of Palaeobotany and Palynology上。

此项研究得到国家自然科学基金委和中国科学院战略性先导科技专项(B类)的资助。

论文信息:Yi Yang, Wei-Ming Wang*, Jun-Wu Shu, Wei Chen, 2018. Miocene palynoflora from Shengxian Formation, Zhejiang Province, southeast China and its palaeovegetational and palaeoenvironmental implications. Review of Palaeobotany and Palynology. 259, 185-197.262018-12 -

华南华北块体共有化石为层孔海绵起源提供线索大量的化石记录表明,古生代层孔海绵似乎是在中奥陶世晚期起源并快速多样化的。拉贝希目(Labechiida)作为没有争议的层孔海绵的早期代表共包括7个科,其中的5个科都在中奥陶的达瑞威尔阶几乎同时出现,在全球低纬度地区的同期地层中被广泛报道。对于层孔海绵在早期演化阶段的这种突然而且是多个科级分类单元同时出现的现象,有两个比较流行的学说:一是此类海绵都起源于罗森层孔海绵类(rosenellids)中的某些原始类型,例如泡沫层孔海绵属(Cystostroma)等结构最简单的代表,他们可能出现的更早,但由于中奥陶世之前丰度极低,于是化石极为鲜见;二是层孔海绵起源于非矿化的祖先,而直到达瑞威尔阶才获得产生的钙质骨骼的能力,于是在中奥陶世之前自然也就难以保存为化石。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所李启剑博士与韩国安东大学的李东珍教授等合作者对贵州张寨剖面的早奥陶世红花园组和韩国中东部地区中奥陶世Duwibong组生物礁中的层孔海绵化石开展了深入的系统学研究,报道并详细描述了华南和华北2个块体共有的一个泡沫层孔海绵新种(Cystostroma primordia sp. nov.)。这一新种以极简单的小型泡沫状横向骨素(泡沫板)为主要特征,缺乏诸如齿状刺等纵向骨素结构。华南古板块的标本出现在弗洛阶(早奥陶世晚期),与大量角质海绵共同保存在瓶筐石的中央腔内的洞穴中,倒挂生长。华北古板块(韩国)的标本则在中-上达瑞威尔阶地层中产出,他们与苔藓虫等相互缠绕构成小型生物礁丘,显示柱状或穹隆状的礁格架。

这一进展为古生代层孔海绵起源于西冈瓦那泡沫层孔海绵类的祖先提供了有力支持。同时,继苔藓虫之后,又一古生代演化动物群的重要代表的最老记录在华南被确立。

另外,此研究也表明真正的层孔海绵在奥陶纪大辐射时期的起始阶段已经在礁相环境中出现,可能起源于洞穴等隐秘环境中,但对生物礁的贡献比较有限。随着各类后生动物的辐射,泡沫层孔海绵在中奥陶世的晚期才获得真正的造礁能力,从隐秘群落的代表转变为造架生物。

相关成果已于近期在国际期刊Geosciences Journal上在线发表。

论文相关信息:Jeon, J., Li, Q.J., Oh, J.R., Choh, S.J., Lee, D.J., 2018. A new species of primitive stromatoporoid Cystostroma from the Ordovician of East Asia. Geosciences Journal. (DOI: https://doi.org/10.1007/s12303-018-0063-7)252018-12 -

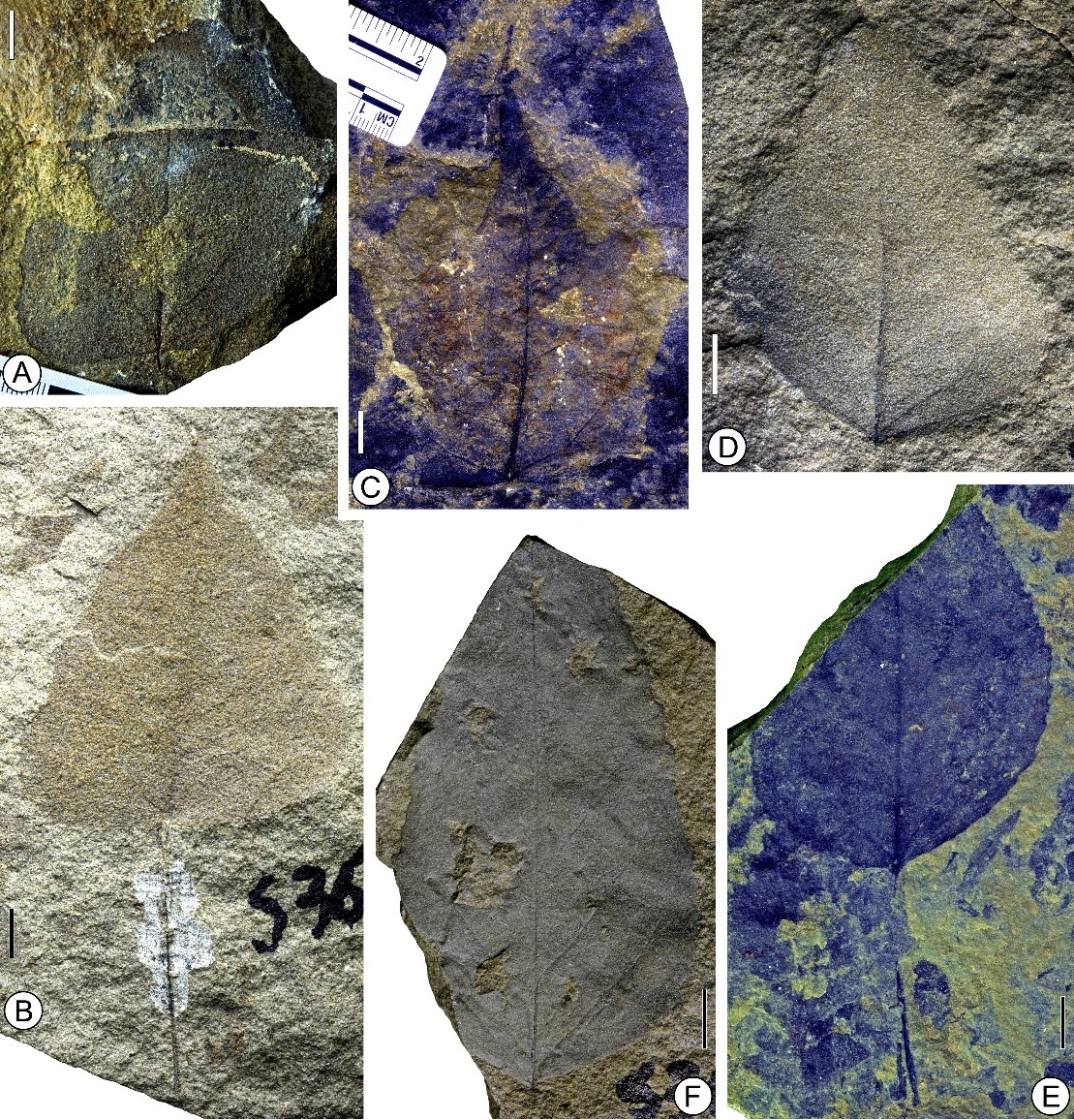

植物化石显示冈仁波齐盆地渐新世最晚期古海拔古近纪早期印度板块和亚洲板块碰撞及之后,青藏高原的形成是欧亚大陆新生代最重要的地质事件。青藏高原的隆升深刻影响了新生代全球和区域的气候演化,包括亚洲季风系统的起源和演化及我国西北地区的干旱化等。

位于藏南的拉萨地块被认为是认识青藏高原中南部隆升历史的关键地区。前人基于氢氧稳定同位素古高程计,显示拉萨地块中新世之前已经隆升至接近现今的海拔。最近,中国科学院南京地质古生物研究所史恭乐副研究员、郭双兴研究员与中国地质大学(武汉)张克信教授课题组合作,在位于冈底斯造山带西侧的冈仁波齐盆地冈仁波齐组(Kailas Formation)首次报道了一个保存精美的植物大化石组合。

综合化石产出剖面的火山灰夹层锆石U-Pb年代学分析和磁性地层学研究,显示研究区冈仁波齐组地层的时代为25.1 Ma 至 21.8 Ma;植物化石层的精确年代为23.3 Ma,属渐新世最晚期。冈仁波齐化石植物群多样性较低,以杨属,桦木科(桦木属,桤木属,鹅耳枥属)和豆科占优势,还包括松科、栎属高山栎组和香蒲属等,代表一个落叶阔叶林植被。

这个渐新世最晚期植物群植被组成方面类似于位于拉萨地块南部的中中新世南木林植物群,却和几乎同一时代,位于拉萨地块北部的晚渐新世伦坡拉植物群完全不同。化石植物最相似现生亲缘类群的共存分析显示冈仁波齐盆地渐新世最晚期气候温凉湿润,海拔适中,约为1500–2900米。

位于青藏高原腹地的伦坡拉盆地渐新世晚期环境温暖湿润,生长着亚热带甚至热带的植物和鱼类。而本次研究表明,位于藏南的冈仁波齐盆地晚渐新世海拔适中,使得来自印度洋的水汽可以进入青藏高原腹地,这与伦坡拉盆地同一时期的古环境是一致的。

研究成果在线发表于国际学术期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。研究获得了中国地质调查局项目、国家自然科学基金委和中科院青促会的经费资助。

论文信息:Ai K., Shi G.*, Zhang K.*, Ji J., Song B., Shen T., Guo S., 2018. The uppermost Oligocene Kailas flora from southern Tibetan Plateau and its implications for the uplift history of the southern Lhasa terrane. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. DOI: 10.1016/j.palaeo.2018.04.017.252018-12 -

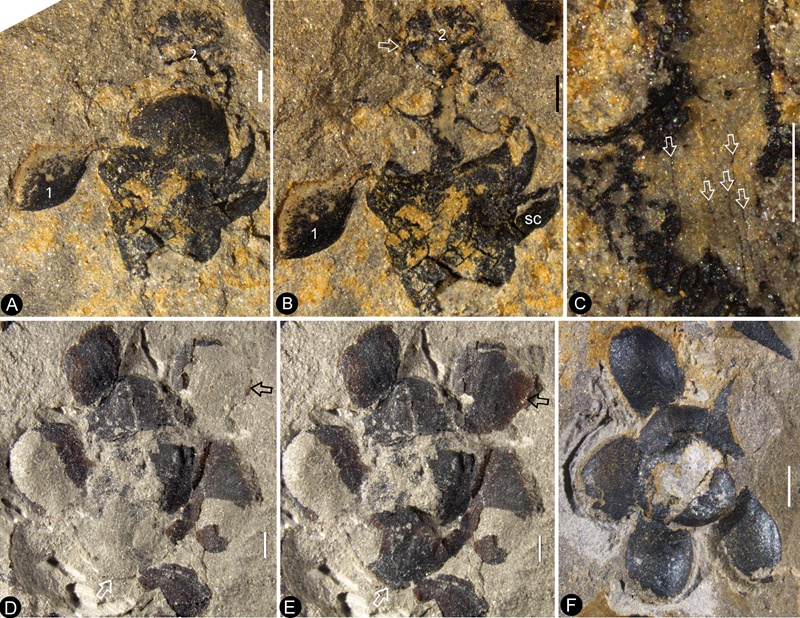

南京早侏罗世地层发现迄今最古老的花朵化石“南京花”12月18日,英国综合性学术期刊eLife上发表了由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫、副研究员傅强领导的中国、西班牙、澳大利亚三国学者组成团队的新发现——距今1.74亿年前绽放于侏罗纪早期的“南京花”。这是迄今为止,世界上最古老的花朵化石,将被子植物可信的化石记录向前推进了约5000万年。

花,让世界变得多彩。开花植物,又被称为被子植物,是目前植物界里最为多样化的植物类群。世界范围内的现生被子植物约30万种,占植物界种类总数的绝大多数。以被子植物为主要代表的绿色植物,每年向地球提供几百亿吨宝贵的氧气。谷类、豆类、瓜果等人类及动物的大部分食物,多来源于被子植物;在造纸、纺织、医药等人类生活的各个领域,以被子植物作为原材料的物品,不胜枚举,起到了不可替代的作用。

虽然被子植物的存在与人类的生活是如此地密切,但是长期以来人类对被子植物的起源以及早期演化史的认知,却知之甚少。古生物学界也长期认为,被子植物直到白垩纪(1.45亿至0.66亿年前)才真正出现。

此次发现的花朵化石,被起名为“南京花”,因为其发现地位于中国南京。经过长期的野外考察,2016年初,傅强在南京东郊的一处早侏罗世地层(地质学上称南象山组)中,发现了第一批“南京花”,之后,科研人员在此处陆续发现了“南京花”的标本有近300个。

这些化石现在保存于南京古生物所。标本非常丰富,其中一块化石标本上,分布着七八十朵“南京花”。用肉眼来看,这些凹凸的黑点形态上很像“梅花”。单朵“南京花”的平均直径10毫米左右,多有4片或5片花瓣。显微镜下看来,“南京花”具有花萼、花瓣、雌蕊,有明显的杯托、下位子房上位花、树状的花柱。

大量保存的“南京花”化石状态各异、数量繁多。科研人员可以通过多方位、多角度的观察,确认南京花中的种子/胚珠确实是被完全包裹着的,这满足了被子植物的判断标准。

仔细观察,有些‘南京花’被平压保存,这样从上方,便可以看清花瓣的形状和个数;有些‘南京花’侧压在化石中,这样可以从侧面来研究花朵内部结构。通过解剖部分标本,我们发现‘南京花’的子房壁将种子与外界完全隔绝,这满足了被子植物判断标准。eLife 杂志评述认为这是“已知最古老的‘真正’的花(the oldest known record of a ‘true’ flower)”。

南京花的发现,将主流观点认为的被子植物的最早化石记录向前推进了约5000万年,使得目前流行的被子植物演化理论面临着巨大的冲击。同时,研究还表明,雌蕊的基本单位(心皮)是由长胚珠的枝在被叶包裹后形成的,这也对植物学界广为流传的“心皮是由叶演化而来”的结论提出了挑战。

此项研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的资助。

论文相关信息:Qiang Fu, Jose Bienvenido Diez, Mike Pole, Manuel Garc?′a A′ vila, Zhong-Jian Liu, Hang Chu, Yemao Hou, Pengfei Yin, Guo-Qiang Zhang, Kaihe Du, Xin Wang, An unexpected noncarpellate epigynous flower from the Jurassic of China, eLife, 2018; 7:e38827. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.38827

eLife配发的评论文章:David Winship Taylor, Hongqi Li, Paleobotany: Did flowering plants exist in the Jurassic period? eLife 2018;7:e43421 DOI: 10.7554/eLife.43421202018-12 -

化石沟鞭藻指示华北油田古近纪晚期古环境中国东部白垩纪晚期至古近纪,发育了大量内陆含盐盆地,其中许多都是中国东部的主力油田,这些内陆含盐盆地的石盐层形成了很好的油气盖层。自上世纪70年代以来,这些盆地属于内陆咸化盐湖或是否受到海侵影响一直存在争议。

华北油田束鹿凹陷古近纪地层沙河街组发育一套巨厚的蒸发岩沉积,其中地层上下也含有泥岩夹层。在沙河街组一段地层中,中国科学院南京地质古生物研究所程金辉、孟凡巍副研究员与中国地质科学院赵艳军博士合作,从中发现了许多保存精美的沟鞭藻化石。石盐沉积和沟鞭藻化石组合指示当时的古环境为非海相的盐湖沉积。该发现不仅指示了该地区古近纪晚期的古环境,也将有助于石油系统对该套含盐地层中的烃源岩进行评价。

本研究得到国家自然科学基金、国际地科联IGCP 632等共同资助。

论文相关信息:Cheng, J., Zhao, Y. & Meng, F. 2018. Paleogene organic-walled dinoflagellate cysts in the Shulu Sag, Hebei Province, China. Carbonates and Evaporites.202018-12 -

链珊瑚的生长特征及系统分类研究取得新进展链珊瑚为奥陶纪与志留纪较为常见的丛状复体横板珊瑚,由许多横切面呈椭圆形、圆形或其他形状的个体组成独特的链状排列,个体之间通常具管状组织。因其发育的隔壁数目可达12,且通常认为其出芽方式类似于日射珊瑚的共骨分芽,因而在1981年出版的无脊椎古生物学专论Treatise on Invertebrate Paleontology, Part F中,由链珊瑚与镣珊瑚所组成的链珊瑚亚目(Halysitina)划分于日射珊瑚目(Heliolitida)中。然而仍有珊瑚化石研究者对此分类存疑。

为了深入研究横板珊瑚系统分类与演化中的疑难问题,中国科学院南京地质古生物研究所梁昆博士联合国外珊瑚化石专家,对15块采自爱沙尼亚特列奇期和申伍德期的链珊瑚化石标本开展了详细研究。通过形态测量学分析方法并比较已报道的链珊瑚种,鉴定出所有采集标本均为链珊瑚属的模式种Halysites catenularius。在此基础上,运用间距仅为0.05毫米的醋酸纤维素薄膜揭片技术制得约5000枚薄片,从而实现了对珊瑚生长过程的观察与复原。

研究表明,链珊瑚属的管状组织是由母体珊瑚壁内的小突起所形成,而新的珊瑚个体主要通过两种方式的间隙分芽以及三种方式的侧分芽所形成,这些生长特征与镣珊瑚十分相似,但显著区别于日射珊瑚普遍存在的共骨分芽及其它横板珊瑚分子的无性繁殖模式。因而链珊瑚亚目应独立于日射珊瑚目,进一步提升为链珊瑚目(Halysitida)。

本项研究基于连续揭片实验,通过珊瑚个体横切面面积的周期性变化开展了珊瑚的生长速度分析。研究表明链珊瑚属的年平均生长高度介于4.9与9.1毫米之间,均值为6毫米,显著高于日射珊瑚目分子的生长速度,显著低于块状复体的蜂巢类等珊瑚。同时,与现生六射珊瑚的生长速度相比较,并无明显证据表明链珊瑚存在具光合作用的共生生物。

该成果已经在国际古生物学期刊Journal of Paleontology在线发表,相关研究得到中国科学院先导专项B类、国家自然科学基金等共同资助。

论文相关信息:Liang, K., Elias, R.J., Lee, D.-J. 2018. Morphometrics, growth characteristics and phylogenetic implications of Halysites catenularius (Tabulata, Silurian, Estonia). Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1017/jpa.2018.73142018-12