科研进展

-

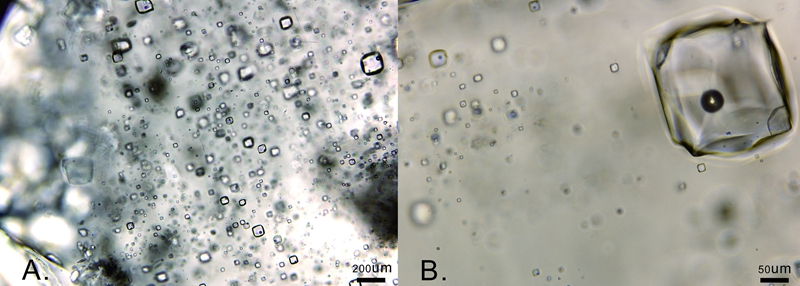

研究揭示奥陶纪海水为“方解石海”地球上的海水成分并非一成不变的,根据海相非生物壳碳酸盐岩的成分推测,地质历史时期海水的成分在富Ca低SO4的“方解石海”与富Mg高SO4的“文石海”之间波动,目前大量矿物学证据显示,寒武纪—奥陶纪时期海水与现代海水成分截然不同,属于富Ca低SO4的“方解石海”。 从海水中蒸发形成的石盐矿物,其蒸发阶段捕获的原生流体包裹体可以直接记录当时的原始海水的成分,为海水成分的研究提供了不可多得的宝贵材料。然而,奥陶纪时期海洋水体的成分,一直没有来自石盐流体包裹体的直接证据。整个地质历史时期,奥陶纪石盐沉积十分稀少,只有在中国鄂尔多斯盆地的奥陶纪马家沟组的地层中保存了巨厚的奥陶纪石盐。 中国科学院南京地质古生物研究所孟凡巍副研究员、中国地质科学院张永生研究员、南京大学倪培教授等与国内外的地质学家合作,在奥陶纪马家沟组石盐中发现了原生的石盐流体包裹体,并对其卤水成分进行了系统分析。研究结果表明该时期海水的成分与寒武纪相似,属于富Ca低SO4的“方解石海”。 海水成分的变化与早期生物矿化紧密相关,目前有观点认为,寒武纪时期海水成分转变为富Ca离子的“方解石海”,导致以前生活在“文石海”的软躯体后生动物为了排出有毒的Ca离子,于是产生了钙质的外壳,进而出现了寒武纪生命大爆发。随后的奥陶纪时期,海洋处于长期稳定而温暖的环境,发生了“奥陶纪生物大辐射”事件,较低的生物分类单元(目、科、属和种级别)多样性大量增加,海洋生物的丰度和分异度达到了一个高峰,分异度几乎是寒武纪的三倍。同时奥陶纪海水成分也表明与其他地质时代相比,该时期海水中的钾离子更高,是一个十分适宜形成钾盐沉积的时期。 该论文近日在线发表于国际学术期刊GeologicalQuarterly上,本研究得到国家自然科学基金与中国科学院国际合作局“俄乌白项目”的支持。 论文信息:FanweiMeng,YongshengZhang,AnatoliyR.Galamay,KrzysztofBukowski,PeiNi,EnyuanXing,LiminJi,2018.Ordovicianseawatercomposition:evidencefromfluidinclusionsinhalite.GeologicalQuarterly,62(2):344-352.122018-06

-

三峡埃迪卡拉纪地层发现最古老的足迹化石6月6日,美国《科学》(Science)杂志子刊《科学进展》(ScienceAdvances)在线报道了中美科学家在三峡埃迪卡拉纪地层发现的具有附肢的后生动物形成的足迹,代表了地球上最古老的足迹化石。 具有附肢(疣足)的两侧对称动物,如节肢动物和环节动物,是现生和地质历史时期最为丰富多样的动物门类代表。它们在何时出现,一直是生物学家和古生物学家关注的问题。虽然推测它们的祖先可能在6.35—5.41亿年前的埃迪卡拉纪已经出现,但在埃迪卡拉纪地层中一直没有发现确切的化石证据。因此,大家普遍认为具有附肢的两侧对称后生动物直到大约5.41—5.1亿年前的“寒武纪大爆发”时才突然出现。 由中国科学院南京地质古生物研究所和美国弗吉尼亚理工大学组成的早期生命研究团队,在湖北宜昌三峡地区埃迪卡拉系灯影组(5.51—5.41亿年前)地层中发现的一系列足迹化石,为破解具有附肢的两侧对称动物的起源,提供了重要线索。 该足迹化石由两列足印组成,这些足印形成重复的“序列”或“簇”。虽然它们与之后地层中产出的典型足迹相比,稍显不规律,但通过研究发现,这些足迹所表现出来的特征,反映了造迹生物可以通过附肢支撑身体脱离沉积物表面。遗迹明显是由两侧对称的后生动物形成,而且这些后生动物具有成对的附肢。同时,这些足迹化石与潜穴相连,反映了造迹生物行为的复杂性。造迹生物时而钻入藻席层下进行取食和获取氧气(另有研究认为当时的海水可能是缺氧环境,而藻席的光合作用可以在局部产生氧气富集),时而钻出藻席层在沉积物表面爬行。 该发现将足迹化石的记录提前到了埃迪卡拉纪,是目前已知最古老的足迹。虽然该类足迹的造迹生物未被保存或者没有被发现,但推测它们很可能是节肢动物、环节动物或它们的祖先。 该项目得到了中国科学院、国家自然科学基金委、美国自然科学基金和美国国家地理学会的联合资助。 论文相关信息:Z.Chen*,X.Chen,C.Zhou,X.Yuan,S.Xiao*,LateEdiacarantrackwaysproducedbybilateriananimalswithpairedappendages.Sci.Adv.4,eaao6691(2018).072018-06

-

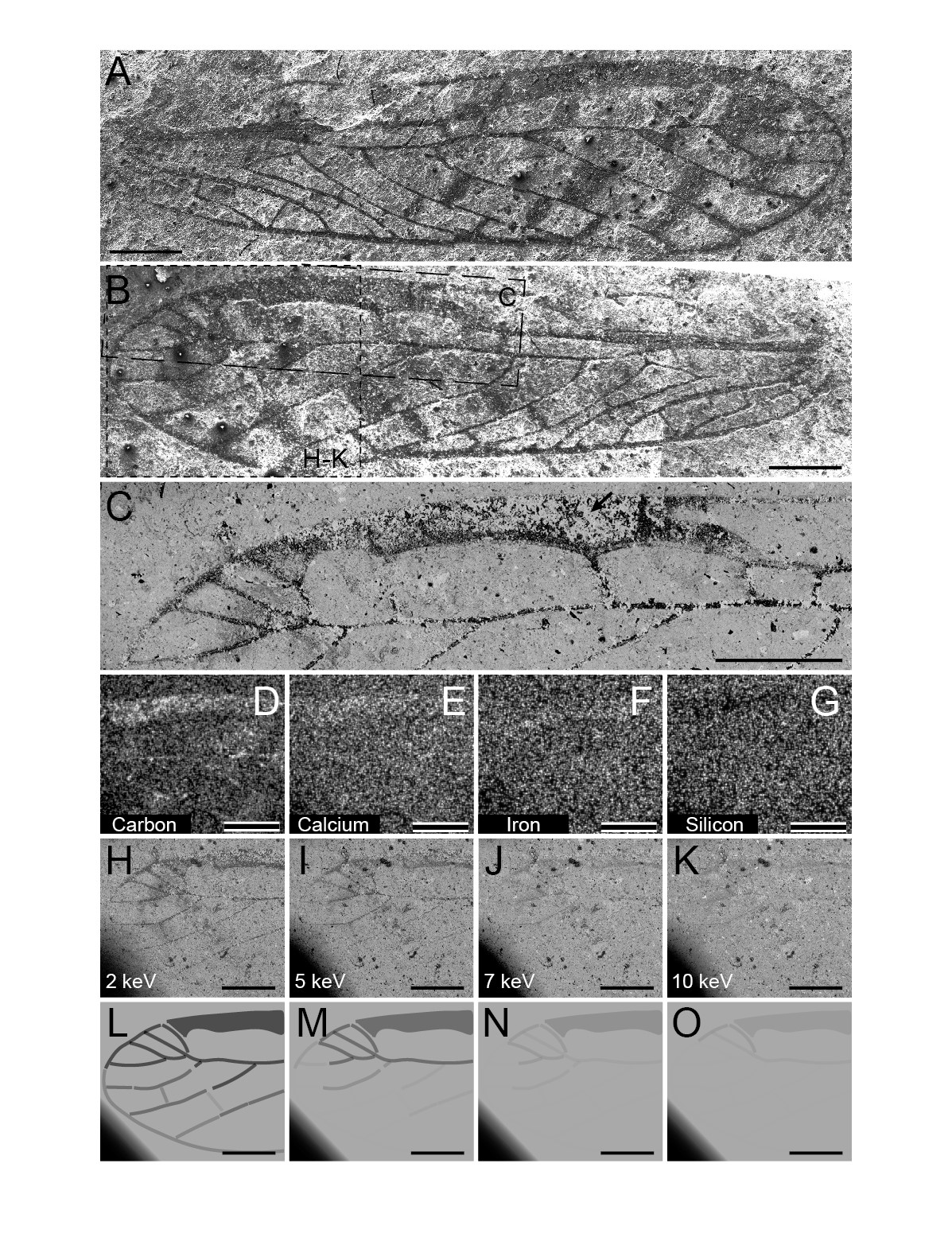

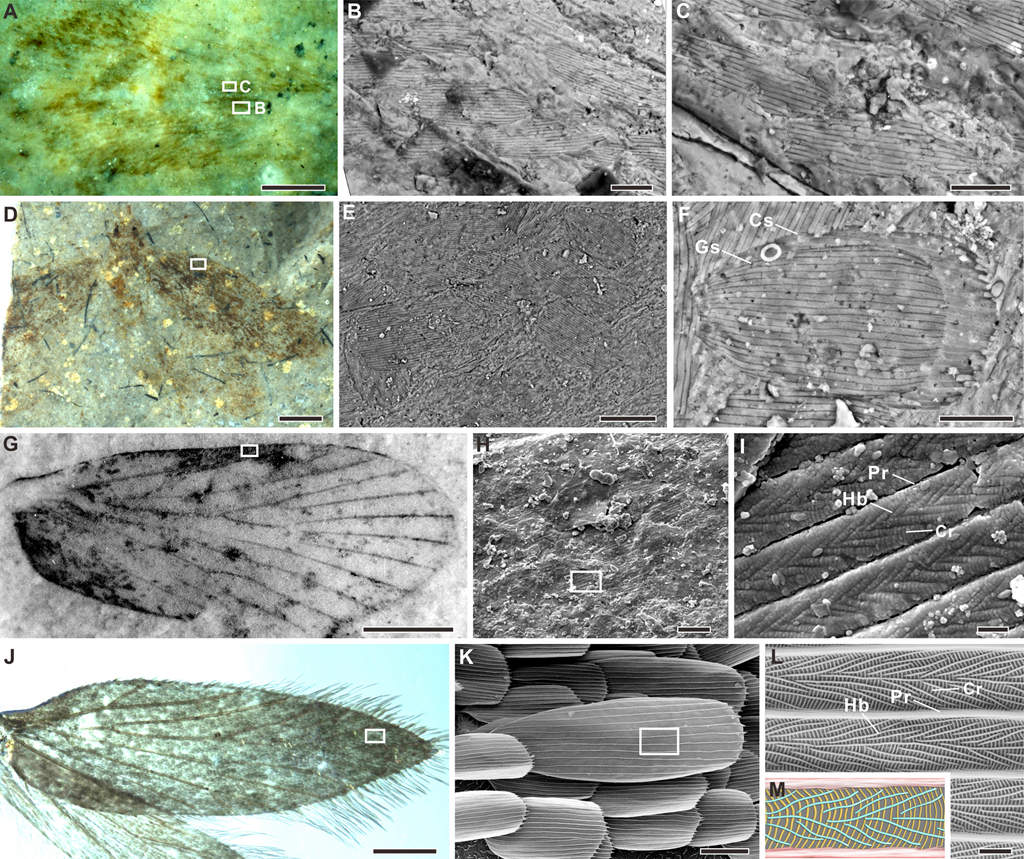

微束分析技术揭示三叠纪昆虫的特异飞行模式获得飞行功能是动物界将生存空间拓展到三维空间的标志性事件,通过翅膀来获得飞行功能的动物主要有昆虫、鸟类和极少数哺乳动物。昆虫在演化历史中发展出多种类型的飞行模式,其中蝗虫类等具有极强的飞行能力,可以在数千公里的大陆内迁移。然而包括现生蝗虫在内的的蝗亚目的起源问题,长期以来一直存在极大争议。近年来,系统学观点认为中生代绝灭类型短脉螽类昆虫与蝗亚目的起源有密切关系。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”利用扫描电镜和能谱分析技术,从美国三叠纪昆虫标本中发现直翅目昆虫存在一种特殊的翅痣结构。和现生的直翅目昆虫不同,该绝灭类型存在可以保持飞行稳定性的翅痣结构,代表了一种新的飞行模式。 该项研究是南京古生物所方艳工程师与美国弗吉尼亚理工大学肖书海教授团队以及伊利诺伊州立大学的科研人员共同完成的。利用扫描电子显微镜不同探头的探测差异,以及电压与探测深度之间的相关性,对样品进行Z轴扫描。过去的观点认为扫描电镜只能探测样品表面信息,然而具体的探测深度和化石保存厚度之间的关系较少有具体认识。新的研究表明,在碳质压膜化石表面,不同厚度是可以通过电压与探测深度之间的相关性进行详细研究的,这一方法为研究碳质压膜化石较深层信息保存打开新窗口。 本次研究发现直翅目短脉螽科昆虫前翅存在一种特异翅痣结构,这种特异翅痣结构在现生直翅目昆虫中并不存在,现生直翅目昆虫通过肌肉的收缩与舒张提供动力,利用前后翅的扇面结构,扰动周围空气获得升力和向前动力。然而,已经绝灭的短脉螽科昆虫虽然翅膀的外形与现生直翅目相似,却具有可以飞行的特异翅痣结构。这种翅痣结构通常认为用来保持飞行的稳定性,在现生的蜻蜓类、蜂类中也存在不同结构的翅痣。然而通过比较发现,短脉螽科昆虫的翅痣类型与之不同,其特点是翅痣区不仅仅是角质加厚,而且在翅痣区存在较多明显的横脉组合,这种带横脉组合的翅痣类型通常被认为是翅痣的原始类型。 短脉螽类昆虫是直翅目的一个特异类群,其分类位置长期以来一直存在争议。最近的系统学观点认为该类型与蝗亚目的起源存在极大的相关性,因此有关短脉螽类昆虫的研究对现代蝗虫等蝗亚目的起源和演化有重要意义。虽然短脉螽科昆虫为中生代一种全球广布类型,有非常久的研究历史,然而,关于该科昆虫的生态习性讨论仍然十分缺乏,本研究为短脉螽科昆虫的生态学研究提供新的实证,同时,新发现的美国短脉螽科昆虫是该类型在北美大陆的首次报道,也是全球最古老的短脉螽科昆虫材料。本研究也为了解该类群的起源和古生态习性提供了新的证据。 论文信息:FangYan,MuscenteA.D.,HeadsS.W.,WangBo,XiaoS.H..(2018).TheearliestElcanidae(Insecta,Orthoptera)fromtheUpperTriassicofNorthAmerica.JournalofPaleontology.222018-05

-

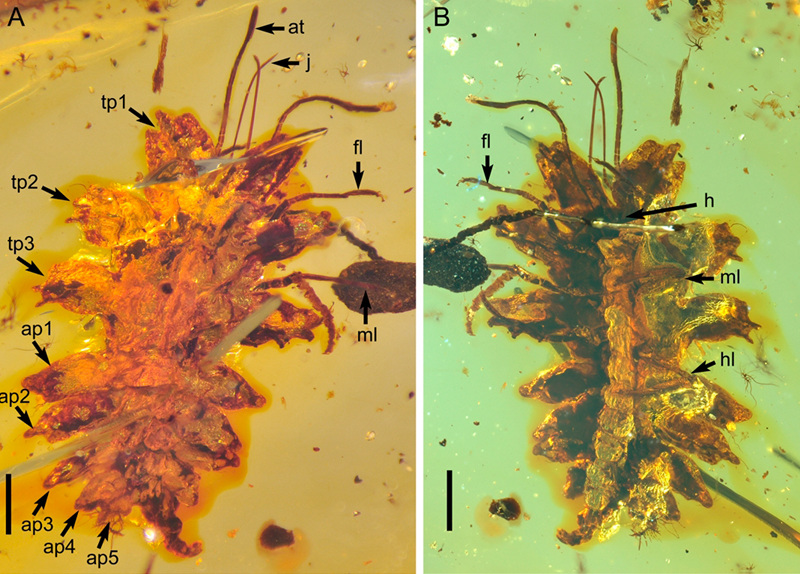

缅甸琥珀揭示一亿年前昆虫拟态行为近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”王博研究员、史恭乐副研究员与中国农业大学刘星月教授研究团队合作,从一亿年前白垩纪缅甸琥珀中发现了一类奇特的昆虫幼虫拟态苔藓植物。该结果是首次在化石昆虫中发现拟态苔藓的行为,为重建远古昆虫和植物的生态关系提供了新证据。研究成果在线发表在《细胞》出版集团《当代生物学》(CurrentBiology)杂志上。 在漫长的地质历史中,昆虫演化出不同的伪装术。其中,昆虫对植物的拟态是最为常见的一种。凭借这类拟态,昆虫可以藏匿在植物中,避免被捕食者发现,同时也让猎物很难察觉自己,起到了一举两得的作用。现代自然界中,昆虫多拟态蕨类和种子植物的叶子、枝条和花,极少部分昆虫可以拟态苔藓植物。苔藓植物是最早陆地植物之一,遍布世界各个角落,为昆虫提供了食物,也提供了庇护场所。但地质历史上,昆虫与苔藓植物的生态关系则鲜有记录,而化石昆虫模拟苔藓的行为更是未见。 本次报道的昆虫为脉翅目草蛉总科的幼虫,俗称蚜狮。该物种被命名为黄氏拟苔草蛉,种名以模式标本的捐赠人(台湾黄憶人先生)命名。拟苔草蛉与目前已知的所有草蛉总科幼虫不同,其胸部及腹部前5节背板发育了共8对扁阔的叶状结构,其外形非常类似于苔藓的植物体。此外,该种头部相对退化并隐匿在前胸侧叶下,前端发育有一对极长且端部膨大的触角以及一对细长内弯的大颚,分别用来探测和捕食猎物。本研究还找到了几类该物种可能拟态的苔藓类群。其中,拟苔草蛉与几类叶苔类展示了极大的形态相似性,包括个体大小、叶形状和排列、叶的褶皱和纹路。因此,本研究推断拟苔草蛉很可能拟态叶苔类,利用该类伪装躲避捕食者,同时也迷惑猎物,提高捕食成功率。 本项研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。南京古生物所绘图师杨定华绘制了复原图。 相关论文:LiuXingyue*,ShiGongle,XiaFangyuan,LuXiumei,WangBo*,EngelM.S.*(2018)LiverwortmimesisinaCretaceouslacewinglarva.CurrentBiology092018-05

-

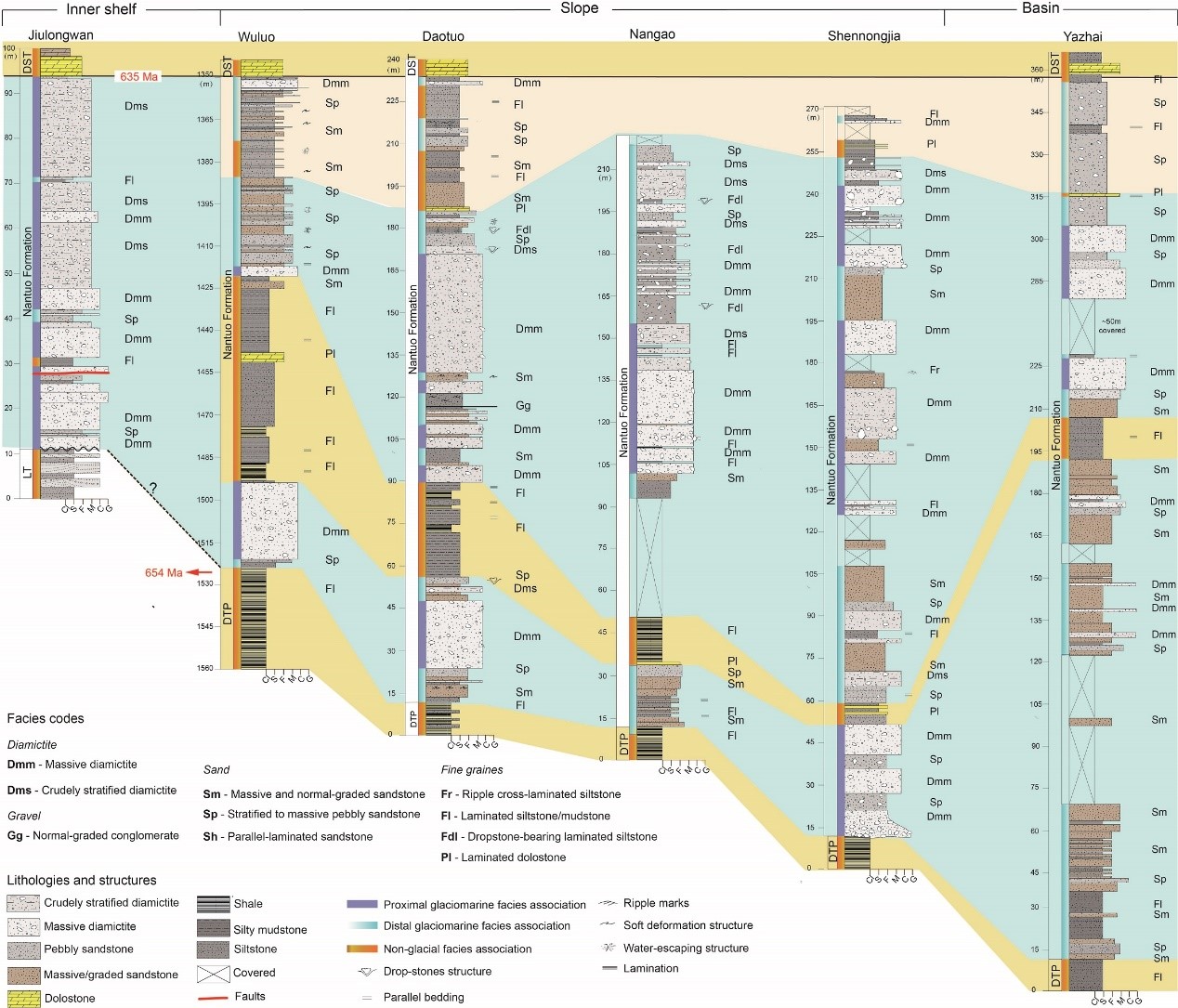

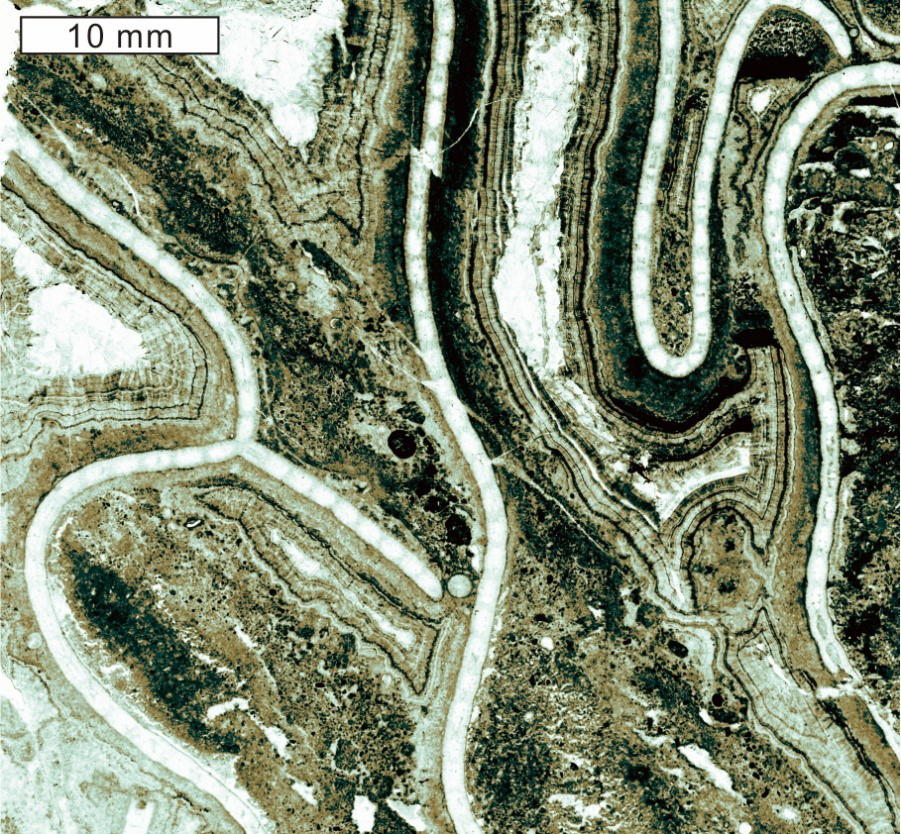

南沱冰期过程中存在气候冷暖波动成冰纪马林诺冰期(~650-635Ma)是地球系统演化史上最极端的冰期事件,我国南华纪南沱冰期与之相对应。古地磁与地质学证据表明,冰期过程中的冰川分布范围波及到低纬度甚至赤道区域,因此南沱冰期很可能代表了一次全球性的冰川发育事件,称之为“雪球地球(SnowballEarth)”。 “雪球地球”假说认为,在成冰纪极端过程中,整个海洋被完全冰封,地表水—气交换受到严重阻碍,导致冰期过程中沉积作用减弱甚至停滞,并提出整个冰期地层为雪球地球解体时快速堆积而成。然而,成冰纪气候模拟研究则认为冰期启动后,气温降低会提高整个海洋的通风效率,导致海洋深部有机碳库(DOC)再矿化,缓冲了大气CO2浓度,从而阻止全球冰封海洋的出现,冰期过程中的海洋应存在开阔海环境,提出了“雪水交融地球(SlushballEarth)”假说。“雪水交融地球”允许地表活跃水循环的存在以及冰期过程中沉积作用的发生。目前,这两种假说的矛盾仍然持续,根本原因是冰期演化过程研究的缺乏和对冰期沉积认识的不足。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所博士后郎咸国与北京大学沈冰研究员等人对我国华南南沱冰期演化过程进行了系统的研究。通过对浅水相、斜坡相以及盆地相的4个野外剖面和2口钻井岩芯的系统沉积相分析,识别出了10种岩相,并总结出3个岩相组合类型:冰川近缘相组合、冰川远缘相组合以及非冰川沉积。南沱组的相组合变化在横向上,具有很好的可对比性,表明冰期过程中的冰盖为动态活动的,存在多次冰进-冰退旋回。在相分析的基础上,恢复了南沱冰期过程中的冰川动力学演化过程,并将南沱冰期划分为4个演化阶段,识别出两次冰川发育鼎盛期。南沱组中部存在的细粒碎屑岩及碳酸盐岩夹层,代表了两次冰盛阶段之间的冰川消融期。南沱组顶部的含砾粉砂岩或粉砂岩沉积则表明南沱冰期的消融要早于陡山沱组盖帽碳酸盐岩的沉积。 该项研究工作表明南沱冰期过程中的海洋并非处于完全冰封的状态,而是存在冷暖气候波动。该研究为正确认识成冰纪马林诺极端冰期事件提供了重要科学依据。研究成果已于近期发表在国际地学期刊《前寒武纪研究》(PrecambrianResearch)上。此项研究得到国家自然科学基金委与中国科学院研究基金的资助。 论文相关信息:Lang,X.,Chen,J.,Cui,H.,Man,L.,Huang,K.-J.,Fu,Y.,Zhou,C.,Shen,B.,2018.CycliccoldclimateduringtheNantuoGlaciation:EvidencefromtheCryogenianNantuoFormationintheYangtzeBlock,SouthChina.PrecambrianResearch310,243–255.192018-04

-

新技术揭示2亿年前昆虫的真实颜色通常化石只能保存生物的结构,对其颜色几乎都是靠想象。然而,来自中、德和英三国的科学家们通过对昆虫化石中结构色的研究,却揭示了2亿年前昆虫的“真实颜色”。该研究成果将于4月12日在线发表于美国《科学》(Science)杂志子刊《科学进展》(ScienceAdvances)。 昆虫是地球上物种数量最多的生物,展现了极其丰富的颜色。昆虫颜色分为色素色(化学色)和结构色;其中结构色是光照射在虫体表面的微观结构上产生折射、衍射及干扰而形成的。鳞翅目昆虫包括各种蛾类和蝴蝶,是人们最熟悉的昆虫之一。鳞翅目翅膀上鳞片具有极其精巧的三维微观结构,可以产生各种结构色。尽管许多动、植物可以产生结构色,但鳞翅目昆虫的结构色是所有生物中最复杂、也是最丰富的。长期以来,学界对昆虫化石鳞片的光学结构知之甚少,也限制了我们对鳞翅目和结构色的起源和早期演化的了解。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”利用新的分析技术,从欧亚大陆中生代蛾类标本中发现了结构色的确切证据,为昆虫鳞片和颜色的演化提供了全新的观点。 南京古生物所博士生张青青和博士后任笑吟在王博和张海春研究员指导下对英国、德国、哈萨克斯坦和中国的侏罗纪蛾类标本以及白垩纪缅甸琥珀中飘翅目昆虫进行了系统调查。尽管这些标本先前已经报道并被研究过,但其中的鳞片结构却被忽视了。团队成员利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、激光共聚焦显微镜、三维光学建模等技术首次分析了这些化石中鳞片的微观结构和可能的结构色。 本研究发现飘翅目昆虫具有单层的融合型鳞片,外形为窄叶性,其形态比已知鳞翅目鳞片所有类型都原始。而侏罗纪的蛾类标本的翅膀鳞片在形状、超微结构以及排列方式上与现生最原始的鳞翅目(小翅蛾科)非常相似。它们的鳞片都是融合型,即鳞片上下层均被表皮填充,不成网格状。鳞片排列方式为一型双层鳞片,即一层大的融合型鳞片(覆鳞)覆盖一层小的融合型鳞片(基鳞),排列成覆瓦状。现生的鳞翅目高等类群多具有镂空型鳞片:上、下分为两层,中间有复杂的三维结构,而呈扁囊状。 本研究发现侏罗纪的蛾类鳞片已经演化出鱼骨状的纳米级光学结构,类似的精细结构只见于现生小翅蛾科部分种类。研究团队利用化石鳞片数据,重建了鳞片微结构的三维光学模型,最终利用光学模拟软件和大型机定量计算出化石蛾类产生的结构色。综合证据表明,侏罗纪早期(约1.95亿年前)的蛾类与现生小翅蛾非常类似,它们的翅膀鳞片已经具有较复杂的光学结构,可以产生银色或金黄色的结构色。这不仅是已知最早的昆虫真实颜色,也是最古老的昆虫结构色,并将该记录提前了至少1.3亿年。 先前经典的发育生物学理论认为镂空型鳞片是最原始的状态,但本研究表明融合型鳞片才是最原始的类型,并且一型双层鳞片应为鳞翅目的基本构型特征。另外,昆虫的翅膀鳞片与羽毛的演化或许有一些共性。先前认为羽毛是鸟类的独有特征,但我国东北长毛恐龙化石表明羽毛也大量出现于非鸟类恐龙。与之类似,本研究表明具结构色的翅膀鳞片(包括一些未知的鳞片类型)在鳞翅目出现之前就已经在一些原始类群(例如飘翅目)广泛存在。 本研究也证实了纳米级的光学结构可以保存在中生代的琥珀、压痕以及印模化石标本中,为复原远古动物和植物的结构色打开了新的窗口。 本项研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。南京地质古生物所绘图师杨定华绘制了复原图。 相关论文:ZhangQingqing,MeyW.,AnsorgeJ.,StarkeyT.A.,McDonaldL.T.,McNamaraM.E.,JarzembowskiE.A.,WichardW.,KellyR.,RenXiaoying,ChenJun,ZhangHaichun,WangBo*(2018)Fossilscalesilluminatetheearlyevolutionoflepidopteransandstructuralcolors,ScienceAdvances4:e1700988.doi:10.1126/sciadv.1700988.122018-04

-

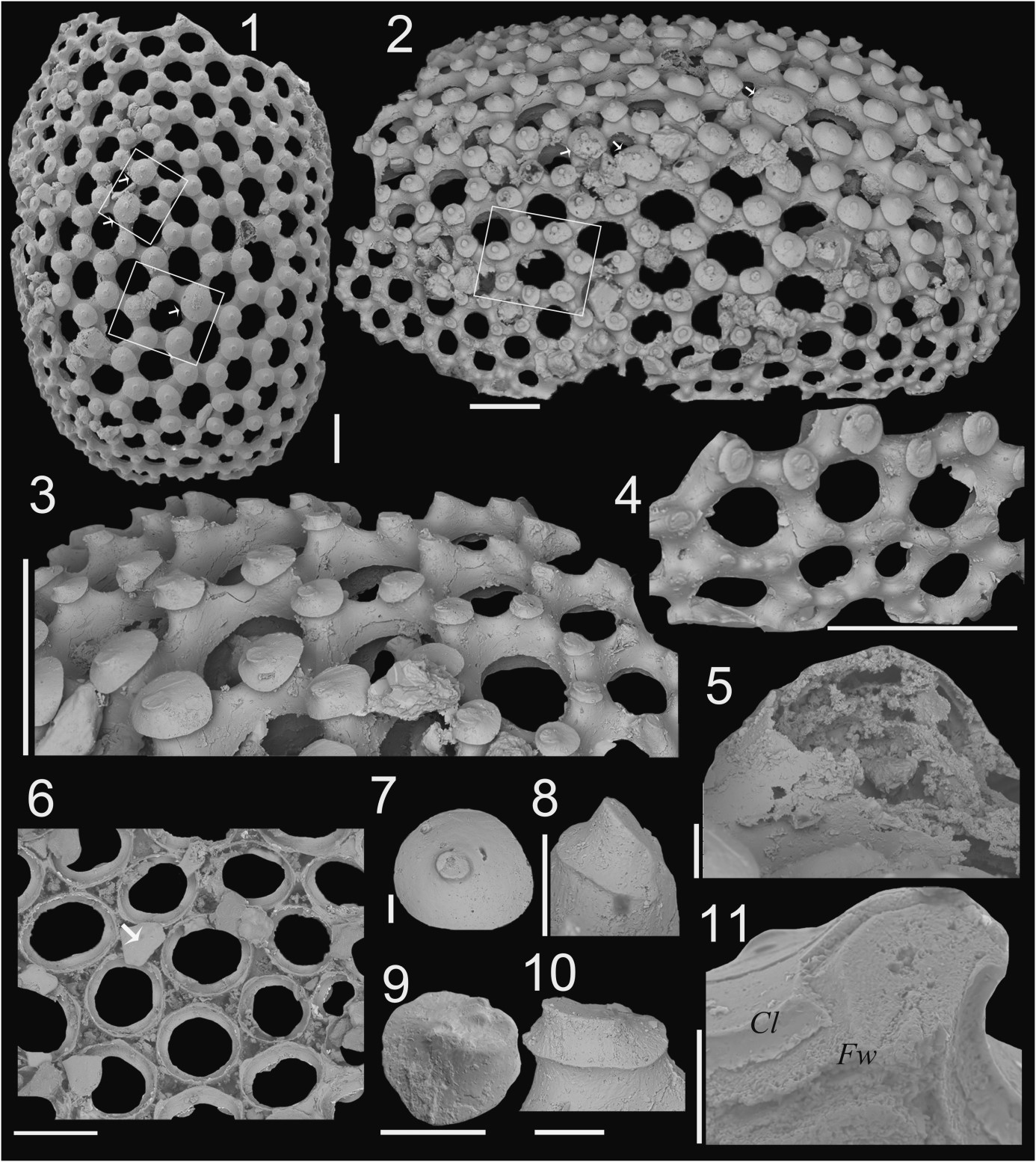

鄂尔多斯盆地南缘发现最早的镣珊瑚化石鄂尔多斯盆地南缘发育保存较好的晚奥陶世生物礁,是研究奥陶纪生物大辐射的经典区域。镣珊瑚是构成生物礁的重要分子,它由许多横切面呈椭圆形、圆形或其他形状的个体组成独特的链状排列,是全球广泛分布的代表性横板珊瑚。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所梁昆博士与加拿大、韩国珊瑚化石专家合作,在我国鄂尔多斯盆地南缘的桃曲坡剖面泾河组中部(桑比阶)发现了已知最早的镣珊瑚化石并命名为“Cateniporatongchuanensis”,该新种的主要特征是长而蜿蜒的链,且链与链之间的连接处极少,代表了镣珊瑚属早期演化形态特征。 同时,本项研究开展了早期镣珊瑚的形态测量学分析,在鄂尔多斯南缘的铁瓦殿剖面背锅山组(凯迪阶)识别出四个镣珊瑚分子,其中包含两个新种“Cateniporajingyangensis”与“Cateniporatiewadianensis”。通过与周边块体的分子比较,发现华北地台的镣珊瑚拥有最高的形态多样性,且与北祁连块体拥有较多的共同分子,揭示了这两个块体在奥陶纪存在较为紧密的古地理联系。而凯迪期东准噶尔、蒙古、华南、波罗的海地区等块体中发育具有独特形态的镣珊瑚则揭示了该属可能为复系类群。 相关文章已经在国际古生物学期刊PapersinPalaeontology在线发表,该项研究得到国家自然科学基金和中国科学院研究基金的资助。 论文相关信息:Liang,K.,Elias,R.J.,Lee,D.-J.2018.Theearlyrecordofhalysitidtabulatecorals,andmorphometricsofCateniporafromtheOrdovicianofnorth-centralChina.PapersinPalaeontology.092018-04

-

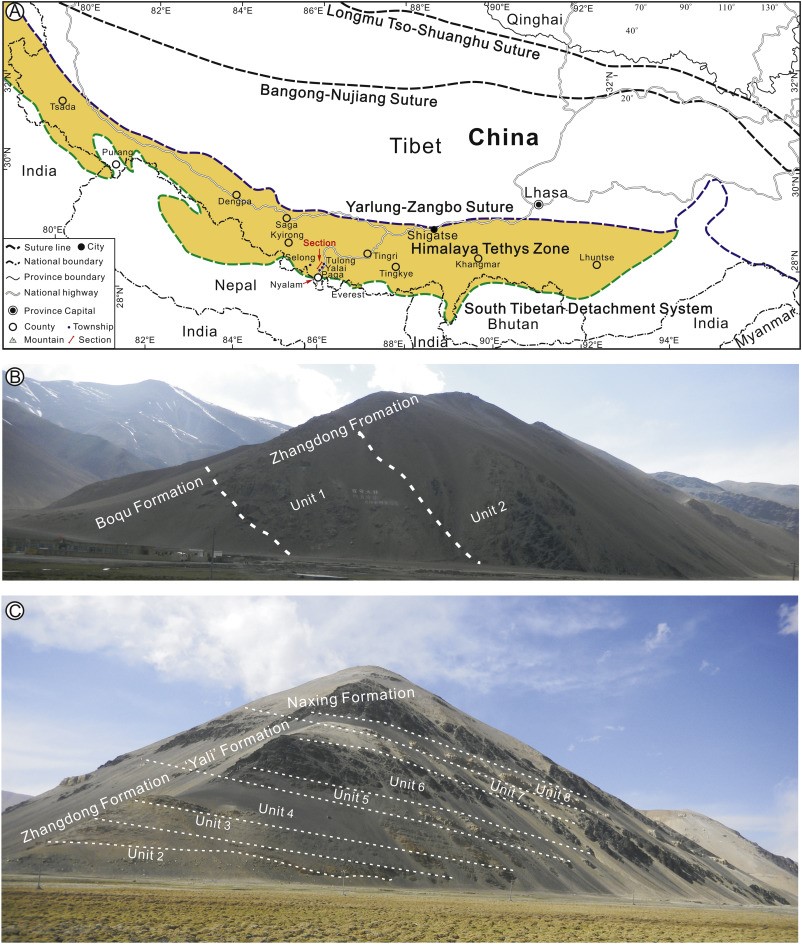

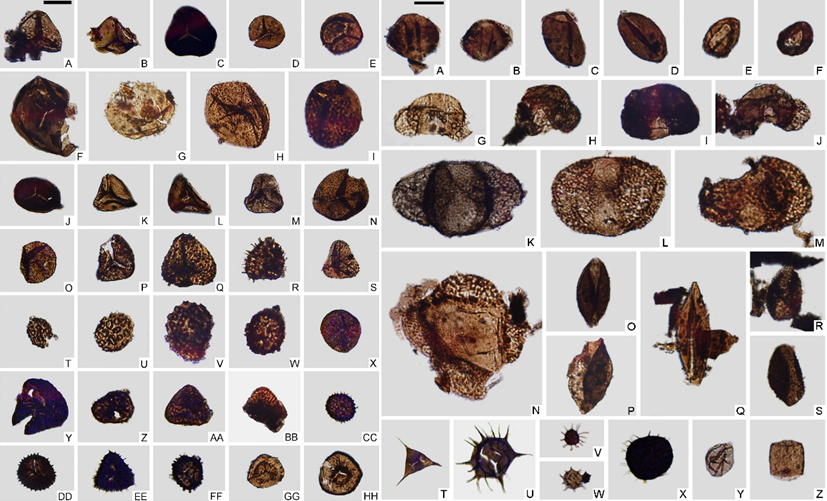

藏南孢粉研究佐证晚泥盆世生物大灭绝可能由缺氧事件导致晚泥盆世生物大灭绝事件造成了当时50%海洋生物物种的灭绝,与这次灭绝事件紧密相关的沉积物是在当时浅海和深海沉积序列广泛分布的Hangenberg黑色页岩。这套黑色页岩被很多古生物学家认为代表了当时在浅海和深海普遍存在的缺氧事件,这一事件也可能直接导致当时50%海洋生物物种的消失。 然而由于目前已知的同时代黑色页岩主要分布于西特提斯洋,在东特提斯洋板块我国华南、印度和澳大利亚等地都没有太多相当黑色页岩的报道。因此,有些构造地质学家怀疑Hangenberg黑色页岩的出现,可能与当时欧美板块上出现的海西造山运动引起的沉积速率增加有关,而并不代表一次从浅海到深海广泛存在的缺氧事件。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员等,通过对藏南喜马拉雅-特提斯区内亚来至土龙之间一套黑色页岩的孢粉学分析,发现这些黑色页岩中产出西欧典型的LN孢粉组合,而这一孢粉组合带是西欧标准的法门最晚期的孢粉组合,层位上与Hangenberg黑色页岩相当。 通过对这套黑色页岩上下地层岩性的观察以及对其中产出的海相疑源类化石丰度变化的统计,刘锋等认为藏南喜马拉雅-特提斯区章东组下部代表潮汐沉积环境的石英砂岩与上覆代表滨海沉积的巨厚黑色页岩直接接触,表明章东组下部确实存在一次明显的海侵事件。 在章东组上部的黑色页岩中,海相疑源类化石完全消失,取而代之的是大量的淡水藻类孢囊——环纹藻。这一现象表明在章东组上部代表的法门最晚期,冈瓦纳的东北缘确实经历了一次明显的海退。 很多学者认为这次海退与当时冈瓦纳中心出现的大规模冰川有关。虽然本次在我国藏南晚泥盆世地层中并没有找到直接的冰川沉积的证据,但却在章东组上部黑色页岩中产出的孢粉组合中发现大量从吉维特—弗拉斯期地层中再沉积而来的典型孢粉化石。这些化石的出现表明这一时期冈瓦纳内陆可能确实存在大规模的冰川运移,从而导致了一些已经固结的中泥盆世沉积体被破坏,从而在法门最晚期再沉积下来。 通过与德国明斯特大学相关人员的合作以及对德国莱茵地区标准Hangenberg黑色页岩的观察与对比,发现藏南喜马拉雅-特提斯区内亚来至土龙之间的黑色页岩所代表的海侵—海退的过程,与同时代标准Hangenberg黑色页岩所代表的海平面变化基本一致。因此藏南喜马拉雅-特提斯区内的这套黑色页岩是与莱茵地区标准Hangenberg黑色页岩可以类比的沉积序列。虽然前者较厚,但是相同厚度的黑色页岩在北非摩洛哥等地也有报道。类似黑色页岩在我国藏南出现表明晚泥盆世法门晚期全球广布的黑色页岩并不完全受控于海西造山运动,而很可能是由于当时在浅海和深海普遍存在的缺氧事件造成的。 同时通过本次研究,对我所老一辈古生物学家——穆恩之院士、王义刚研究员和章炳高研究员在1966-1968珠峰考察报告中划定的岩石地层单位进行了重新的厘定,明确了其具体位置,并建议将藏南喜马拉雅-特提斯区泥盆—石炭系界线置于距亚里组底界高10米处。 相关研究得到中国科学院战略性先导科技专项(XDB03010100)、国家自然科学基金委和德国洪堡基金的资助。 论文相关信息:Liu,F.,Kerp,H.,Peng,H.,Zhu,H.,andPeng,J.,2018,PalynostratigraphyoftheDevonian–CarboniferoustransitionintheTulongsectioninSouthTibet:AHangenbergEventsequenceanalogueintheHimalaya-Tethyszone:Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology.042018-04

-

西藏三叠系孢粉学研究取得新进展三叠纪是全球古地理发生重大变动的时期,这一时期冈瓦纳大陆开始裂解、新特提斯洋扩张形成,位于冈瓦纳大陆北部边缘的青藏高原南部地区是研究上述地质事件的关键区域。长期以来,人们对这一地区三叠纪陆生植物面貌及其区系属性等所知甚少。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所彭俊刚博士与瑞典自然历史博物馆ViviVajda教授、SamM.Slater博士合作,在青藏高原南部三叠系最具代表性的土隆地区开展了孢粉学研究,取得系列新进展。此次研究首次揭示了研究区中、上三叠统孢粉植物群面貌,建立了相对完整、连续的孢粉组合序列,自下而上包括Triplexisporites间隔带、Staurosaccitesquadrifidus延限带、Striatella间隔带、Craterisporitesrotundus延限带和‘Dictyophylliditesharrisii带’。它们与澳大利亚、印度、新西兰等冈瓦纳代表地区的孢粉序列可以很好的对比,为青藏高原三叠系地层划分、对比提供了重要依据。研究通过分析孢粉植物群组成面貌及特征分子分布情况,指出本区晚三叠世孢粉植物群与冈瓦纳大陆Onslow孢粉植物群高度相似,而与我国华北和华南分区的孢粉植物群显著不同,代表了我国晚三叠世一个新的孢粉植物分区—―藏南孢粉植物分区。这是对我国晚三叠世孢粉植物分区研究的重要补充。 论文发表于国际古生物学期刊Alcheringa。本研究得到了中国科学院战略先导科技专项(B类)、瑞典研究理事会及中国留学基金管理委员会的资助。 论文相关信息:PengJungang,LiJianguo,SlaterS.M.,LiWenben,ZhuHuaicheng,VajdaV.,2018.Triassicpalynostratigraphyandpalynofloralprovinces:evidencefromsouthernXizang(Tibet),China.Alcheringa42(1),6786.302018-03

-

华北早寒武世地层发现微网虫骨片化石近日,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生潘兵等人在国际古生物专业期刊JournalofPaleontology上发表了关于华北早寒武世辛集组发现微网虫骨片化石的最新研究成果。 微网虫骨片化石是寒武系第二统小壳化石中的常见化石类型,呈网状结构,网孔近六边形,具形态多样的纽结,主要成分为磷酸钙。这些网状骨片化石最早由Matthews和Missarzhevsky于1975年发现于英格兰下寒武统地层,1981年Missarzhevsky和Mambetov依据其外形似网状且比较小(毫米级)而形象地将其命名为微网虫(Microdictyon),但关于这些微小骨片化石的生物属性尚难以确定。直到1989年,陈均远等人在我国云南澄江生物群发现了保存完整的软躯体化石后,才知道这些网状骨片原来是生长在叶足类动物躯干的两侧,每个躯干的两侧生长有9对网状矿化骨片。虽然微网虫的离散骨片化石在全球下寒武统地层中较为广布,但长期以来在我国的华北地台却没有发现报道。 潘兵等在研究华北地台南缘寒武系第二统辛集组小壳化石的过程中,首次在华北发现了微网虫的离散骨片化石。潘兵等依据所发现的化石材料,通过与前人已经发表离散骨片形态的对比分析,认为仅依据少量的离散骨片很难排除种内变异、个体发育以及不同位置骨片形态的差异,因此在利用离散骨片建立新种时需要更加谨慎地考虑这些因素。 辛集组中的骨片形态与之前报导的某些离散骨片种有许多相似之处(椭圆形强烈隆起的框架、低矮的蘑菇状纽结、分散的纽结顶端等),但又具有一些新的特征,如蘑菇状纽结顶端呈表面平坦的平台状和纽结表面的放射纹。考虑骨片数量较少,无法排除个体发育与种内变异的影响,所以暂时将其当作微网虫未定种(Microdictyonsp.)。文章系统地总结微网虫各个种的时空分布特征,认为微网虫并不适合作为寒武系第三阶的标准化石。通过分析离散骨片的不同形态特征在地层中出现的先后顺序,发现高的纽结出现时间较晚,而低矮蘑菇状纽结可能是一种较为原始的特征。 该发现拓展了微网虫骨片化石的古地理分布范围,为研究微网虫骨片的地层学意义及演化规律提供了新的材料。本项研究得到了国家自然科学基金委、中科院战略先导科技专项(B类)及科技部等的联合资助。 论文信息:Pan,B.,Topper,T.P.,Skovsted,C.B.,MiaoL.Y.,LiG.X.,2018,OccurrenceofMicrodictyonfromthelowerCambrianXinjiFormationalongthesouthernmarginoftheNorthChinaPlatform.JournalofPaleontology,92(1),59–70.212018-03