科研进展

-

拉萨地块发现白垩纪一固着蛤新属:沙氏蛤

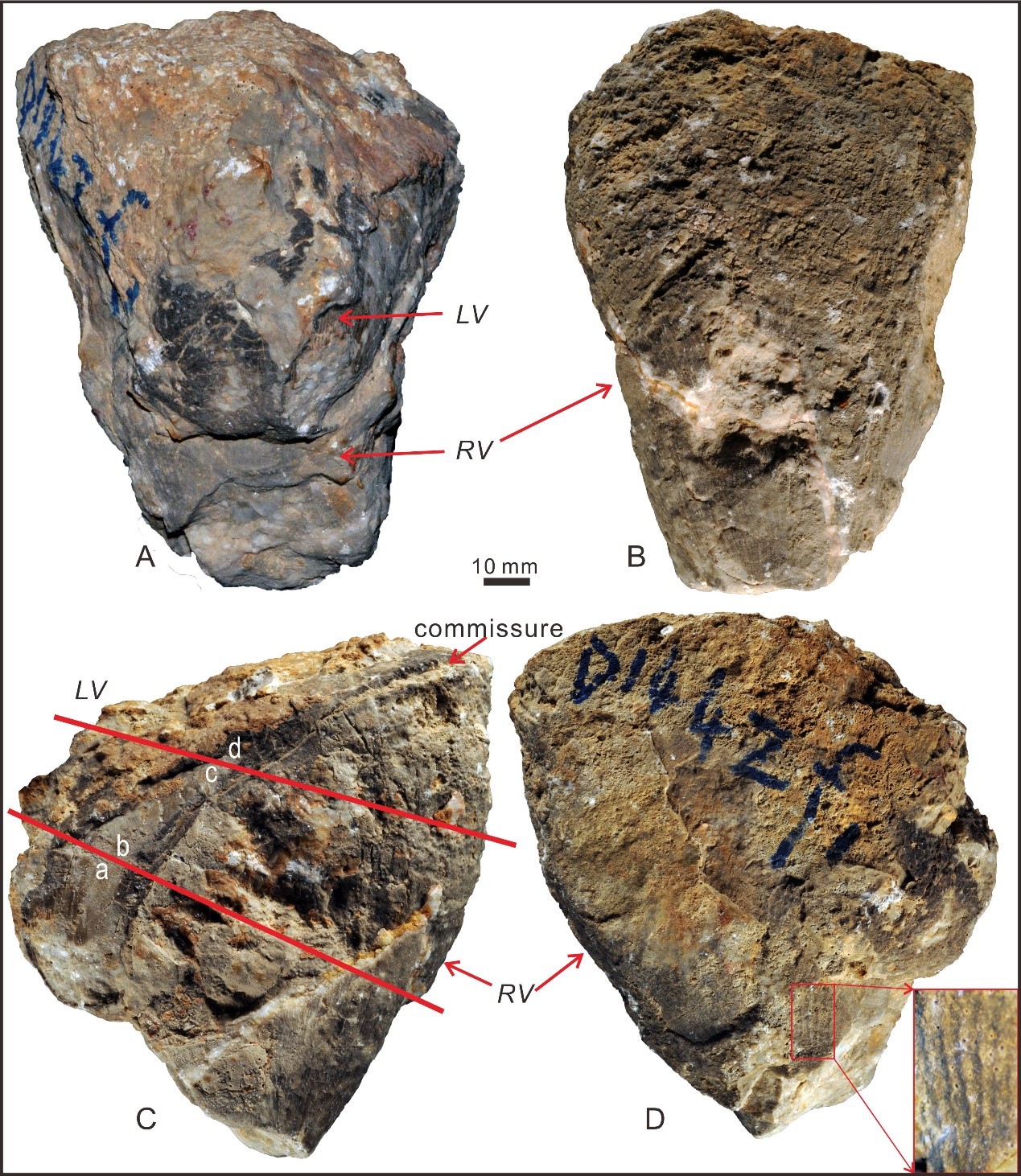

近期,中国科学院南京地质古生物研究所现代古生物学和地层学国家重点实验室饶馨博士等人与英国公开大学Peter W. Skelton教授、日本富山大学Shin-ichi Sano教授合作,在拉萨地块白垩纪中期郎山组中发现一固着蛤新属新种:Shajia tibetica Rao et al., 2019(西藏沙氏蛤),并分析了其古地理意义。该研究成果在线发表于《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上。

固着蛤是双壳类马尾蛤目(Hippuritida Newell,1965)的统称,起源于晚侏罗世牛津期中期,至白垩纪末灭绝。它们主要生活在热带及亚热带的浅水碳酸盐台地环境,即当时的特提斯–大西洋–太平洋海域。在白垩纪中期的阿普特期至阿尔布期,拉萨地块位于新特提斯海域的北侧,普遍发育浅海碳酸盐岩沉积。在其北部沉积了以灰岩为主,偶夹火山岩的郎山组。本项研究报道的固着蛤化石采集自尼玛县当穹错西岸的郎山组上部,命名为Shajia是为了纪念沙金庚研究员对西藏双壳类研究的突出贡献。该属鉴定特征是上壳后附肌板的闭壳肌附着面朝向后方,下壳的后附肌板向内倾斜,略隆起。Shajia的时代为阿普特期晚期至阿尔布期,目前为单种属,仅有一种Shajia tibetica Rao et al.,2019,发现于拉萨地块和印度拉达克。

在白垩纪中期(阿普特期晚期至阿尔布期),亚洲西南部包括阿富汗、巴基斯坦北部科希斯坦和印度北部拉达克在内,普遍分布有“Yasin fauna”(亚辛动物群)。亚辛生物群以固着蛤组合Auroradiolites gilgitensis/Horiopleura Haydeni为代表,至今为止,该固着蛤组合未在拉萨地块有报道。但是,本次研究所发现的Shajia tibetica与H. Haydeni在壳体的大小和外形上极为相似,区别仅在于右壳后附肌板结构,Shajia被认为是起源于Horiopleura。在拉萨板块,白垩纪中期普遍分布的Auroradiolites biconvexus,被认为直接起源于A. gilgitensis。而且,拉萨地块Auroradiolites biconvexus/Shajia tibetica组合的时代是阿普特期晚期至阿尔布期,与亚辛生物群相同,所以这一组合应为亚辛生物群的区域变种。这一发现证明亚辛生物群在阿普特期晚期已扩散至拉萨板块,且说明拉萨地块在白垩纪中期与上文中提到的亚州西南部其他区域可进行生物古地理对比。

本项研究得到国家自然科学基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室、中国科学院先导专项B类以及中国地质调查局共同资助。

论文相关信息:Xin Rao*, Peter W. Skelton*, Shin-ichi Sano, Yiqiang Zhang, Yichun Zhang, Yanhong Pan, Huawei Cai, Bo Peng, Tong Zhang, Zhaoxiong Ma. Shajia, a new genus of polyconitid rudist from the Langshan formation of the Lhasa block, Tibet, and its palaeogeographical implications, Cretaceous Research, https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.05.009292019-08 -

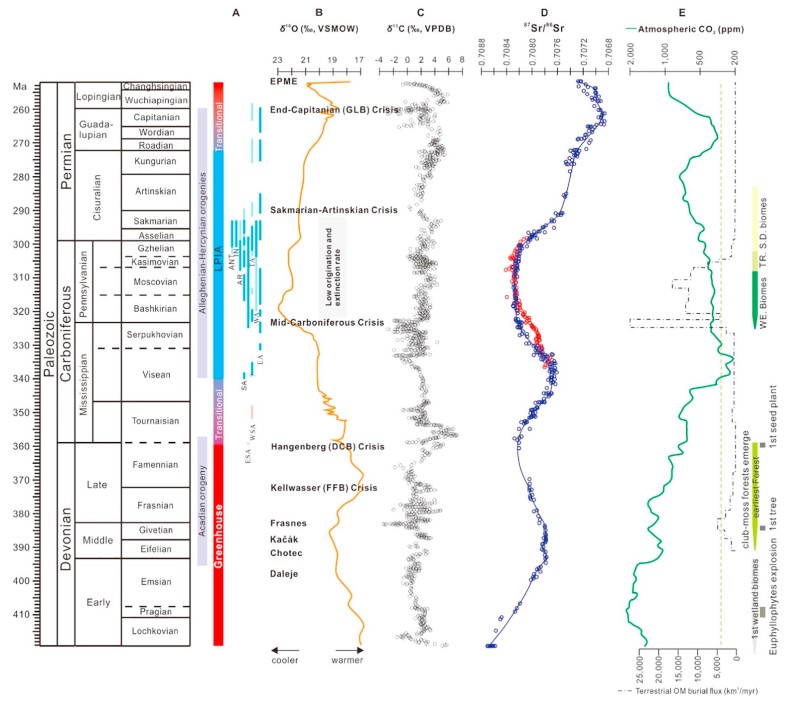

《晚古生代大冰期的序曲与终章》专辑出版

由中国科学院南京地质古生物研究所郄文昆副研究员、中国地质大学(武汉)罗根明副教授、Louisiana州立大学Achim Herrmann副教授和Texas Tech大学James Barrick教授联合主编的《晚泥盆世-早二叠世全球事件: 晚古生代大冰期的序曲与终章》专辑最近在Elsevier出版社的国际刊物《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上正式在线出版。这是对近年来全球晚古生代构造事件、气候事件、环境事件和生物事件的一次综合整理和系统总结,研究区域涵盖北美、欧洲、中国(华南、新疆和西藏)和冈瓦纳大陆等地,为进一步探索地史时期地球表层系统中的海-陆-气相互作用提供全球视野。

早泥盆世-中二叠世(~410 to 260 Ma)是地球系统演化的关键转折期之一,全球板块构造格局以及气候、海洋和陆地生态系统均发生了重大变革。在此期间,劳亚古陆和冈瓦纳大陆在低纬度地区的拼合导致全球构造活动的增强以及泛大陆的最终形成;与此同时,陆地上维管束植物的繁盛导致有机碳的大量埋葬和大气二氧化碳浓度的急剧下降,这两种长时间尺度作用力最终导致全球从中古生代的“温室地球”转变为石炭纪-二叠纪的“冰室地球”。晚古生代气候变冷始于晚泥盆世F-F之交,至泥盆纪-石炭纪之交在中高纬度地区开始发育持续时间短的高山型冰川,其分别对应于显生宙以来最大的两次生物灭绝事件,即F-F之交Kellwasser事件和泥盆纪末的Hangenberg生物灭绝事件。石炭纪维宪期,对应于全球海平面的剧烈波动,大陆冰盖开始大规模出现,至晚石炭亚纪-早二叠世,冰盖规模达到最大,但是晚古生代冰盛期的发生时间还存在一定争议。

本专辑共包含1篇综述论文和23篇研究论文,划分为2个分卷(531卷A & B)。其中,分卷531A包括综述论文和11篇研究论文,内容主要涉及泥盆纪-石炭纪杜内期气候、环境和生物事件;分卷531B包含12篇研究论文,内容主要涉及石炭纪维宪期-中二叠世冈瓦纳大陆成冰事件、低-高纬度地区沉积响应和洋流循环、海洋生物地球化学循环和生物古地理变化。23篇论文可按照不同研究主题进行分类,详情如下:

1) 冈瓦纳大陆中西部地区晚古生代成冰作用时间和样式 (Buso et al., 2017; Fallgatter and Paim, 2017; Fedorchuk et al., 2018; Grifs et al., 2018);

2) 晚古生代大冰期(LPIA)的沉积和海平面变化响应 (Sardar Abadi et al., 2018; Chen et al., 2018b);

3) 洋流循环模式和生物古地理变化 (Davydov and Cózar, 2017; Herrmann et al., 2018; Huang et al., 2018c; Shen et al., 2018);

4) 晚古生代海洋生物地球化学循环 (Liu et al., 2018b; Tuite et al., 2019; Turner et al., 2018; Zhang et al., 2018);

5) 晚泥盆世F-F界线事件研究 (Chang et al., 2017; Uveges et al., 2018) and Devonian-Carboniferous boundary (Kalvoda et al., 2019);

6) 泥盆纪牙形刺生物地层 (Zhang et al., 2019)和泥盆纪-石炭纪之交孢粉生物地层 (Liu et al., 2018a);

7) 晚古生代陆地植物系统分类和生境 (Guo et al., 2017; Tewari et al., 2018; Wan et al., 2019; Xu et al., 2018).

论文专辑相关信息:Qie, W.K., Algeo, T.J., Luo, G.M., Herrmann, A., 2019. Global events of the Late Paleozoic (Early Devonian to Middle Permian): A review. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 531 PA, 109259.232019-08 -

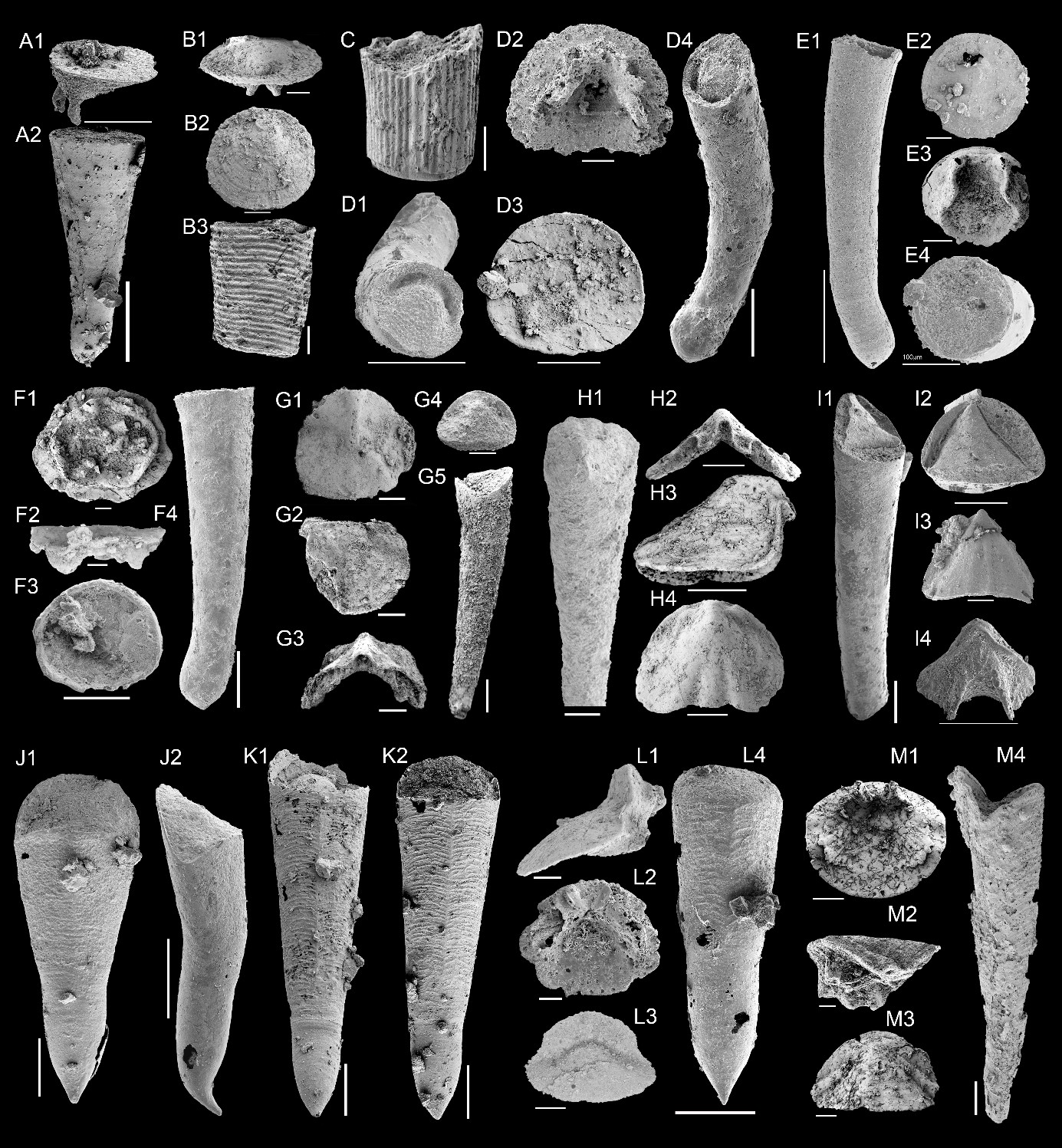

华北地台寒武纪早期软舌螺研究取得新进展

近日,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员潘兵等人与瑞典自然历史博物馆Skovsted博士合作,对采自华北地台南缘寒武系第二统的软舌螺化石开展了系统研究,揭示了该时期华北地台软舌螺动物组合面貌,分析了它们的古地理意义。相关成果发表在国际古生物期刊Alcheringa上。

软舌螺动物是地史上出现最早的、具矿化外壳的两侧对称动物代表之一,在寒武纪非常繁盛。软舌螺包括直管螺类和软舌螺类两大亚群,二者都具有钙质锥状管壳及口盖,其中后者还具有一对从锥壳内伸出的弯曲附肢。在寒武纪早期,软舌螺通常以二维压扁状态保存于碎屑岩中和三维立体(多数已磷酸盐化)保存于碳酸盐岩中。磷酸盐化标本的锥壳与口盖通常都以离散的形式保存,铰合标本很少。这也导致长期以来寒武纪早期软舌螺的系统分类较为混乱。虽已有学者在上世纪80与90年代报导了少量产自华北地台南缘寒武系第二统的软舌螺属种,但因其标本保存较差,这些软舌螺的系统分类存疑,亟待新的且保存较好的化石标本来重新厘定。此外,近三十年来,依据大量新的化石标本,全球许多地区(如澳大利亚与格陵兰)寒武系第二统软舌螺的系统分类研究取得了许多重要的进展,尤其是大量软舌螺口盖的发现,表明口盖在软舌螺系统分类的显得尤为重要。相比较而言,在过去数十年中,华北寒武系第二统软舌螺却几乎无人问津。

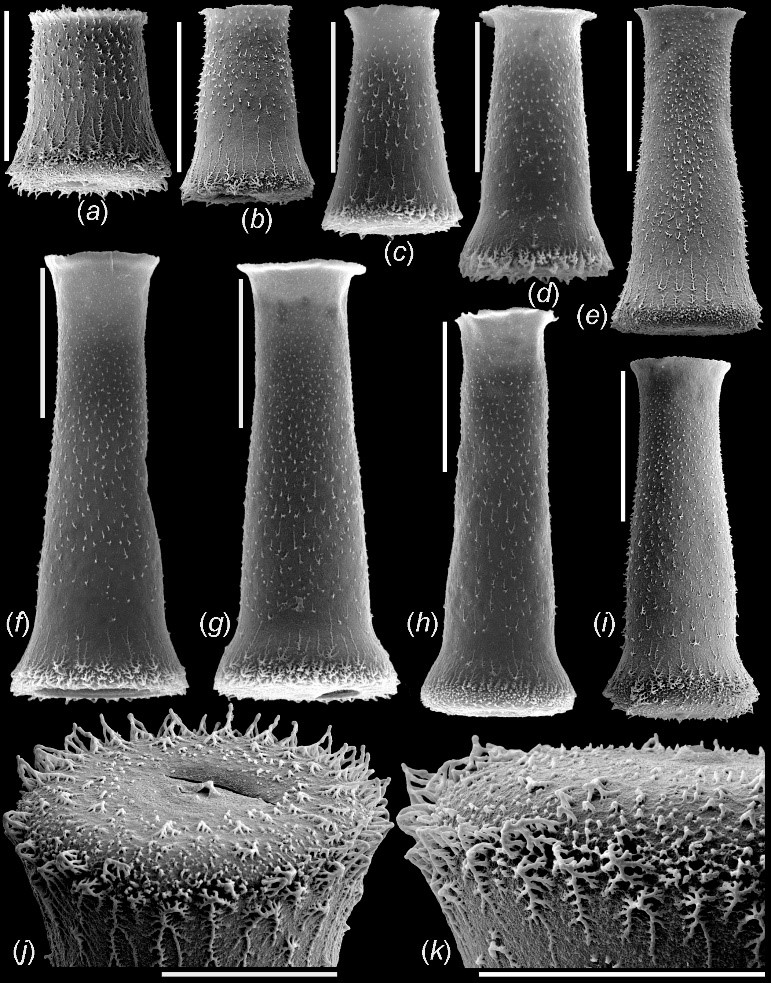

潘兵博士等人通过醋酸酸处理的方式,在华北地台南缘寒武系第二统辛集组与猴家山组发现了大量的以磷酸盐化方式保存的软舌螺标本。此次发现的软舌螺标本除了此前报道的较为常见的锥壳,更为重要的是还发现了大量的口盖。其中尤为难得的是许多锥壳口端保存了口盖的外模,这也使得将离散的锥壳与口盖限定为同一种更为可靠。基于对大量的离散软舌螺化石的观察与研究,共计拟定了10属14种,包括2新属3新种。同时,根据新发现标本,对此前全球多个地区已报道的同期多个软舌螺属种进行了修订。通过总结分析这些软舌螺的地层时代与古地理分布,发现华北辛集组与猴家山组中软舌螺组合时代应属于寒武纪第三期晚期至第四期早期,组合面貌与冈瓦纳东缘的澳大利亚最为相似,同时与劳伦大陆的格陵兰也较为相似。

另外,华北该软舌螺组合的某些属种的锥壳与口盖形态特征上同时具有直管螺类与软舌螺类的特征,如Conotheca australiensis、Neogloborilus以及新种Paratriplicatella shangwanensis与Protomicrocornus triplicensis,这与此前在其它地区报导的同期软舌螺形态特征组合较为一致。其中根据对Paratriplicatella triplicensis的锥壳与口盖的形态分析,提出该种与Paramicrocornus共同构成了真正具副肢软舌螺的姊妹群。研究显示寒武纪第二世可能是整个软舌螺演化史上最为重要的分异期。

本研究得到国家自然科学基金、中国科学院先导专项B类、国家留学基金委以及瑞典研究理事会共同资助。

论文相关信息:Pan, B., Skovsted, C.B., Sun, H.J., Li, G.X., 2019. Biostratigraphical and palaeogeographical implications of Early Cambrian hyoliths from the North China Platform. Alcheringa, 43, 351–380.192019-08 -

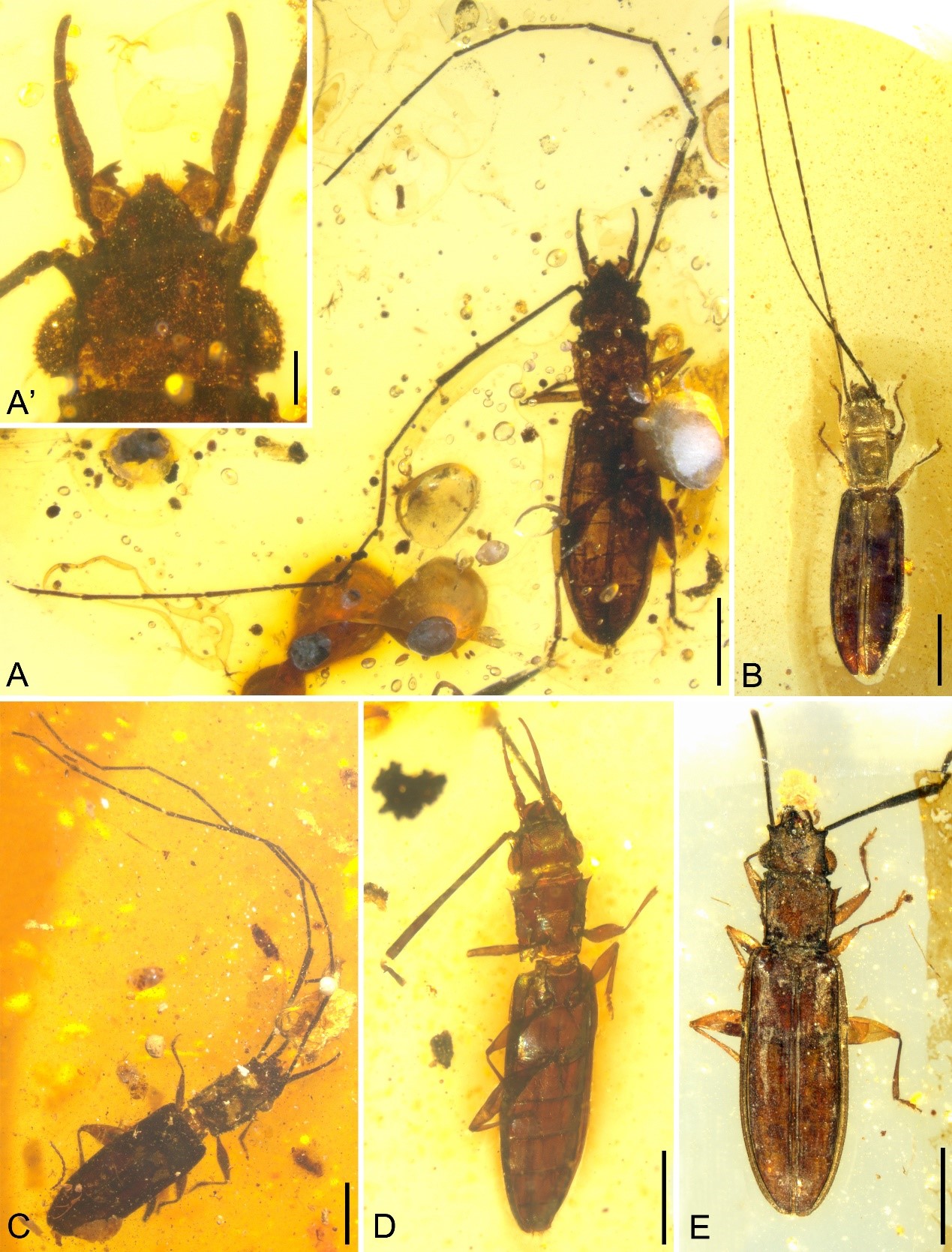

缅甸琥珀揭示甲虫独特的雌雄异型现象

昆虫纲是自然界中生物多样性最为丰富的类群,而甲虫(鞘翅目)是昆虫中多样性最高的一个庞杂类群,包括超过170个现生科。可能由于化石保存缺陷或是标本较少,甲虫化石的分类系统学研究几乎都没有涉及雌雄个体之间的形态差异,因而对甲虫在有性生殖的长期演化过程中,其形态和结构的演化知之甚少。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所黄迪颖研究团队通过对缅甸琥珀中大量的甲虫化石进行系统研究,发现了6枚保存精美的锯谷盗化石。它们雌雄个体罕见地保存了特化的触角、上颚等结构的形态差异,揭示了扁甲类甲虫雌雄异型的早期演化,并对理解现代的朽木树皮下生活的甲虫之间的趋同进化具有重要意义。该研究近日发表于国际古昆虫学会官方刊物《古昆虫学》(Palaeoentomology)上。

锯谷盗科(Silvanidae)是扁甲总科的一个广布小科,包括60余属,约500个现生种。锯谷盗化石较为罕见,主要报道于始新世的波罗的海琥珀(Baltic amber)和法国瓦兹琥珀(Oise amber)。最近,中山大学刘振华博士等报道了来自白垩纪缅甸琥珀中已知最古老的锯谷盗科化石,描述了2个新属种(Cretoliota Liu, ?lipiński, Wang & Pang, 2019和Protoliota Liu, ?lipiński, Wang & Pang, 2019)。然而,可能由于化石标本数量有限,并没有对这类古老锯谷盗的雌雄异型现象进行深入探讨。

蔡晨阳等人从缅甸琥珀(距今约1亿年)中发现6枚保存精美的锯谷盗化石,包括3个雄性和3个雌性个体,它们均属于已报道的长角原锯谷盗(Protoliota antennatus Liu et al., 2019)。根据扁平的体型、超长的触角和前胸侧脊等特征,原锯谷盗属(Protoliota)能够很容易地与其他现生和化石锯谷盗区分开来,并与现生的Uleiota属最为接近。通过多个雌雄个体的对比分析发现,长角原锯谷盗的雄性个体的触角明显长于雌性个体,雄性触角的第一个小节(柄节)也显著长于雌性个体,而且雄性个体发育极其特殊的上颚角(mandibular horns),雌性则不发育该构造。雄性的上颚角在个体之间也存在一定的长度差异。更为有趣的是,研究发现朽木树皮下生活的某些亲缘关系较远的类群之间存在极其类似的雌雄异型现象。例如,类似的雌雄异型现象在隐翅虫科扁隐翅虫亚科Siagonium属也同样存在:雄性个体触角更长,且头角(cephalic horns)发育,后者与某些雄性锯谷盗的上颚角的形态较为类似。

该发现代表一例典型的趋同现象,也是白垩纪中期缅甸琥珀中发现的首例甲虫雌雄异型化石记录,证明了森林生态系统中某些重要生态位在白垩纪中期已经被昆虫所利用,突显了早期与现代生态系统组成的相似性。

本项研究由中国科学院、国家自然科学基金委和第二次青藏高原综合科学考察项目的联合资助。

论文信息:Chenyang Cai*, Diying Huang, 2019. Sexual dimorphism in mid-Cretaceous silvanid beetles from northern Myanmar (Coleoptera, Silvanidae, Brontinae). Palaeoentomology 2(3), 289–296.072019-08 -

形态学研究指示几丁虫更可能是一类独立的生物而非卵

几丁虫是在4亿年前后的海洋中广泛存在的、通常形似“花瓶”的一类微小化石,长期以来生物学属性不清,以前大多被认为是某类生物的卵。中国科学院南京地质古生物研究所梁艳博士等通过研究提出,几丁虫更可能是独立的生物而不是其他生物的卵,相关成果于2019年7月31日在线发表在英国《皇家学会学报B》(Proceedings of the Royal Society B)。

几丁虫是早、中古生代(4.85~3.59 亿年前)海相地层中广泛存在的、具有机质壳壁的微体化石。由于其演化速率快,分布广,形态构造简单易识别,其在年代地层及生物地层对比中发挥着重要作用。然而,自1931年被正式建名报道以来,关于其生物学属性确难有定论。1963年,伴随着几枚茧状保存标本的发现,几丁虫被越来越多的学者认为是某类后生动物的卵或卵囊,并逐渐作为主流学说被广泛接受。

近来,南京古生物所梁艳、唐鹏博士,爱莎尼亚塔林理工大学Olle Hints、Jaak Nolvak博士,美国德州农工大学Joseph Bernardo博士、戴顿大学Daniel Goldman博士以及中南大学王文卉博士等聚焦几丁虫壳体大小的形态学差异,就几丁虫的生物学属性提出了新的看法。

研究人员对美国俄亥俄州上奥陶统2块微体样品中保存精美的一新种--Hercochitina violana sp. nov.--的形态大小进行了无差别度量。研究结果显示该种的壳体长度相差3倍有余,且壳表纹饰及体室下部的收缩随着壳体变长愈发显著,其形态差异似乎更接近纵向生长而非种内差异。这一现象与现下主流的卵或卵囊学说相去甚远。

为了进一步探索几丁虫形态差异的幅度及其生物学属性,研究人员收集整理了前人发表的57属(目前已知报道的所有属)378种几丁虫的最大最小壳长比以及来自现代水生6门10纲45种无脊椎动物卵的大小差异值进行了类比研究。结果显示,当度量标本的数量足够时,几丁虫壳体的大小差异明显大于现代水生无脊椎动物卵的大小差异,说明其为后生动物的卵的可能性极低,更可能为一类独立的微体生物。

值得指出的是,在对几丁虫的度量数据进行LOESS回归分析时,目前唯一报道有茧状标本的Desmochitina属的大小差异值相对较小,从形态差异的角度并不能完全排除其为某后生生物卵的可能性。

论文相关信息如下:Liang Y*, Bernardo J, Goldman D, Nolvak J, Tang P, Wang W, Hints O*. 2019 Morphological variation suggests that chitinozoans may be fossils of individual microorganisms rather than metazoan eggs. Proc. R. Soc. B 20191270.312019-07 -

木化石年轮向阳性特征揭示华北板块旋转

由中外学者组成的研究团队,近期通过对现生和化石树木生长轮(又称年轮)向阳性特征的研究,揭示了华北板块自晚侏罗世至今发生过顺时针方向的旋转,这一结论得到了古地磁学证据的有力支持。该研究成果发表在英国《自然》出版集团国际学术期刊《科学报告》(Scientific Reports)上,这一发现对揭示华北板块构造运动和古地理演变具有重要意义。

该项研究由中国地质科学院高级工程师蒋子堃博士、中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员和中国地质大学(武汉)(北京)刘本培教授等领衔完成,研究团队成员还包括中国地质科学院黄敏工程师,澳大利亚国家恐龙博物馆Tom Kapitany教授,沈阳师范大学田宁副教授,中国地质科学院地质力学研究所曹勇博士,中石油勘探开发研究院卢远征高级工程师和邓胜徽教授级高级工程师等。蒋子堃博士和王永栋研究员担任该论文的共同通讯作者。

研究证实,树木都有向阳生长的特性,并且在树木茎干横切面生长轮的偏心发育上有明显反映,即存在着树木生长具偏心率的现象。纬度越高,树木生长轮的偏心率越明显,且其强度随着纬度由高到低展示出由强到弱的特性。这种偏心率特征不仅在现生的树木中广泛存在,而且在地史时期原位、直立保存的木化石树桩中也存在。然而,长期以来由于此类化石记录非常有限,对树木生长向阳性与板块构造运动之间的关系尚不清楚。

研究团队对华北板块的250余个现生树木和7个侏罗纪原位树桩木化石进行了向阳性的实地考察和测量分析。结果表明,现生树木的偏心率是西南219°±5°;而位于同纬度带原位直立保存的距今1.6亿年髫髻山组和1.5亿年土城子组的木化石平均偏心率分别为237°和233.5°。这些差异具有重要的古地理意义,揭示了华北地块从晚侏罗世至今发生了顺时针方向旋转。这一结论也与团队在该地区10个地点所采100个侏罗系样品所分析得出的古地磁学研究结论相一致。

值得指出的是,髫髻山组和土城子组地质年代与华北板块燕山东部地壳旋转的时间相一致。燕山构造演化的特征是壳幔相互作用和地壳旋转,以及由此引起的克拉通破坏和被称之为“中国东部高原”的形成。因此,化石和现生树木生长轮特征所推断的华北板块旋转,为东亚这一著名构造运动的生态系统响应提供了新证据。这对于理解中晚侏罗世至早白垩世过渡期的构造运动与气候变化之间的关系,以及对古地理和生物群的迁移演化具有重要意义。

本项研究得到国家自然科学基金项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室开放基金项目、中国科学院战略性先导B类项目以及国家重点研发计划等资助。

论文信息:Zikun JIANG*, Beipei LIU, Yongdong WANG*, Min HUANG, Tom Kapitany, Ning TIAN, Yuanzheng LU, Shenghui DENG. Tree ring phototropism and implications for the rotation of the North China Block. Scientific Reports, 9: 4856 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-41339-2

172019-07 -

石炭纪中期冰期事件触发机制获得新认识

晚古生代冰期是显生宙以来持续时间最长、规模最大的冰期事件,对当时全球的古海洋、古气候、古生态都有着显著影响。晚古生代大冰期在石炭纪中期达到了第一个高峰,冈瓦纳大陆高纬度地区出现了大规模冰川沉积,低纬度地区沉积序列由于海平面的快速下降,出现了大规模的沉积间断、古下切河谷、古喀斯特等现象。

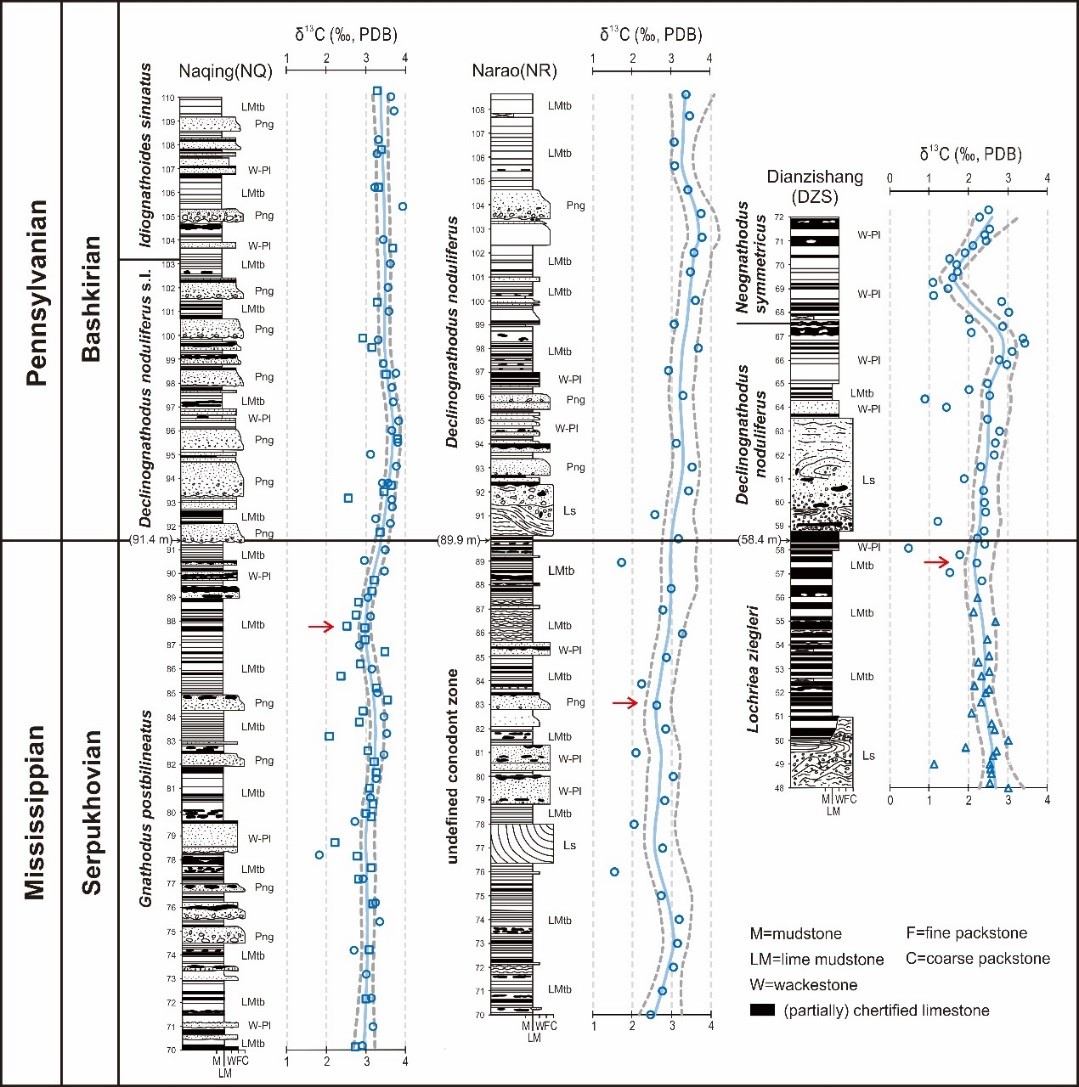

前人研究表明,欧美大陆石炭系中间界线记录了一次显著的碳同位素δ13Ccarb值正漂移(1.5-3.0‰)。关于δ13Ccarb正漂移的原因,普遍推测为有机碳埋藏的增加所致,同时导致全球二氧化碳pCO2降低,全球气候变冷。然而,大部分研究的石炭系中间界线沉积序列沉积于浅水碳酸盐岩台地,记录不完整,且经历了多次、不同程度的陆表暴露,记录的δ13Ccarb值很有可能受到大气淡水成岩作用的影响。

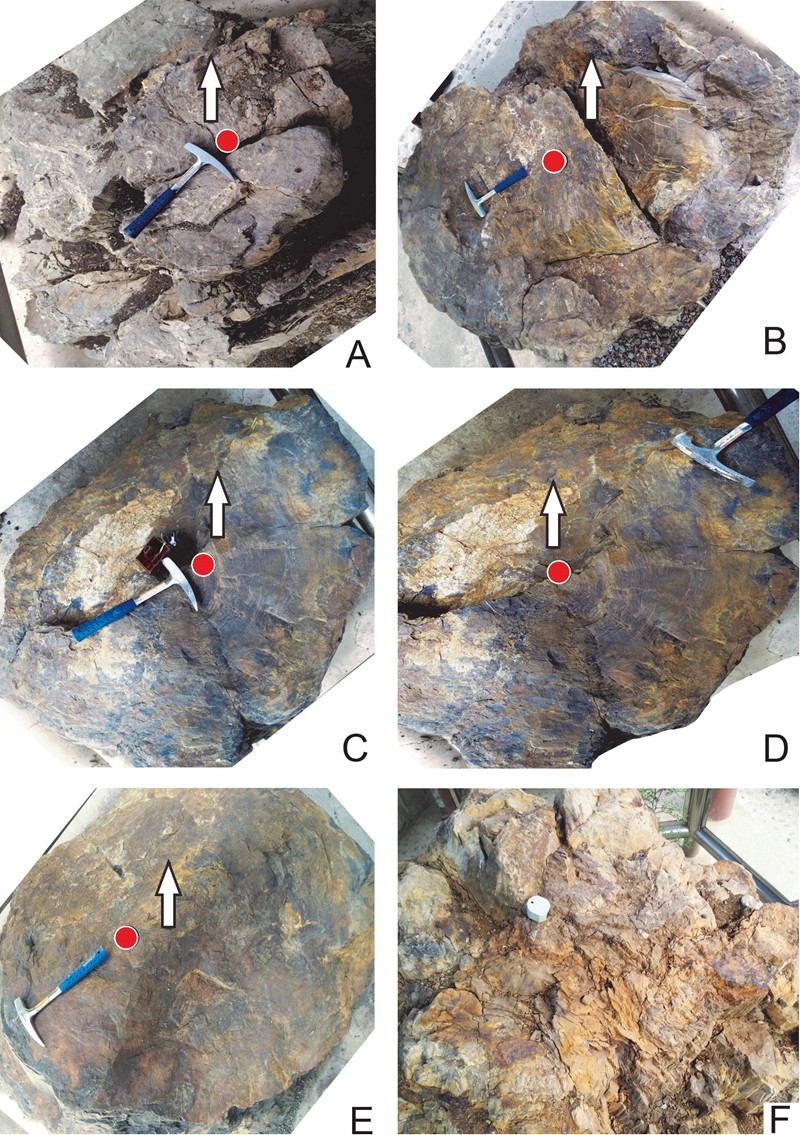

晚古生代时期华南板块位于古特提斯洋东缘的低纬度地区,较好的保存了石炭系中间界线近乎连续的碳酸盐斜坡相沉积,为识别石炭纪中间界线完整的δ13Ccarb记录提供了良好的研究素材。近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队硕士研究生田晓旭,在其导师陈吉涛研究员的指导下,联合团队其他成员对贵州省纳庆、纳饶、店子上等斜坡相剖面进行了详细的沉积学和碳同位素研究。

研究发现越过石炭系中间界线后,研究剖面同时出现一套滑塌沉积或正粒序泥粒灰岩(图1),记录了同时期冈瓦纳大陆冰川扩张导致的快速海平面下降事件。

越过石炭系中间界线时,研究剖面均显示一个小幅度的δ13Ccarb正漂移(0.5-1.0‰)。华南相对欧美大陆较小的δ13Ccarb值正漂移,很有可能是由增强的上升流作用所导致(图2)。华南斜坡相剖面没有经历大气淡水成岩作用,δ13Ccarb值保存良好,且由于上升流作用增强,底层水与表层水混合良好,而且华南板块位于泛大洋和古特提斯洋之间,所有这些证据都指示华南斜坡相的δ13Ccarb值或许能够代表当时全球海水溶解无机碳的平均值,这对生物地球化学循环等定量研究具有重要意义。

有研究认为石炭纪海水87Sr/86Sr在中间界线之下快速增长,稍早于氧同位素的快速升高,本次研究也表明,此时δ13Ccarb值只有小幅度的增长(图3),表明大气pCO2的下降及冰川的发育可能主要是由大陆风化作用的增强所导致,而不是有机碳埋藏的增加导致。这一假说与当时海西造山带的隆升及古热带雨林的辐射作用相一致,两者都可以增强大陆风化作用。

本研究成果发表在国际地学期刊Geological Journal,并得到国家自然科学基金委、中国科学院战略先导B类项目的资助。

论文相关信息:Tian, X., Chen, J.*, Yao, L., Hu, K., Qi, Y., Wang, X., 2019. Glacio-eustasy and δ13C across the Mississippian–Pennsylvanian boundary in the eastern Paleo-Tethys Ocean (South China): Implications for mid-Carboniferous major glaciation. Geological Journal, published online on June 19th, 2019.092019-07 -

孢粉研究揭示中国南方末次盛冰期以来的植被变化地球气候自末次盛冰期约2万年前开始逐步回暖,适宜的气候条件促成了全新世农耕文化的形成与发展,先民从早期采集与渔猎为主的游弋生产生活方式, 逐渐转变到以农耕文明定居生产生活方式。这一生产和生活方式的改变与当时环境的变化密切相关联,对当今人类文明产生了巨大的影响。中国南方植被自末次盛冰期以来曾发生过重大的变化,鉴于资料的局限,我们对这一变化的具体过程及其与人类农耕生活的联系,仍缺乏全面的了解。

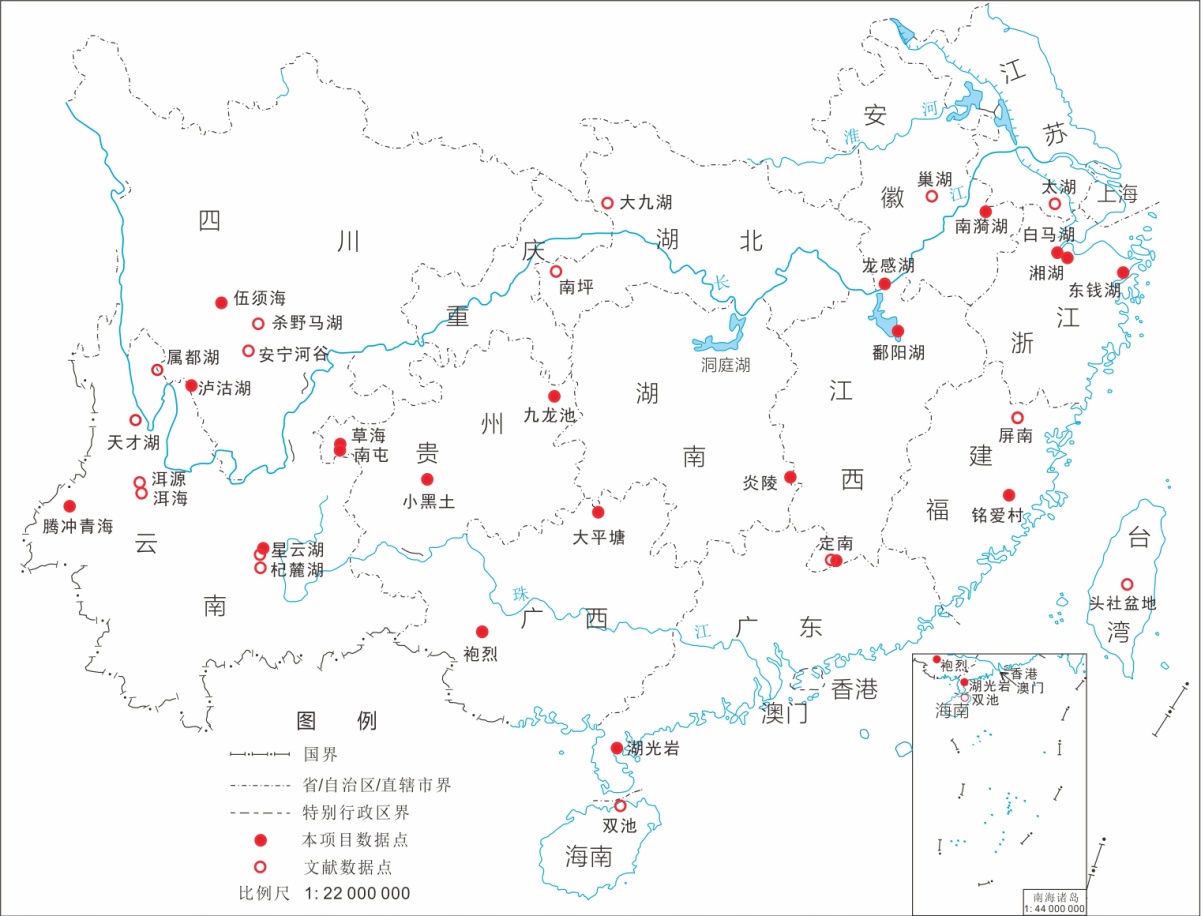

为了更好地解译中国南方末次盛冰期以来植被随气候波动的变化规律,以及人类活动对植被的影响,中国科学院南京地质古生物研究所王伟铭研究员、舒军武副研究员和陈炜助理研究员,以及中国科学院南京地理与湖泊研究所李春海副研究员等组成的研究团队,以中国南方现有资料为基础,在一些研究薄弱区获得20个湖泊/泥炭剖面钻孔开展研究,最后选取14个点位的孢粉数据用于恢复过去约2万年以来的植被变化过程。最近《中国科学:地球科学》中英文版同时刊登了这一研究成果。

研究团队首次给出中国南方距今1.8万年、9000年和6000年前后的植被分带图和各区域植物的分布特征。研究表明:中国南方植被自约2万年以来的变化规律,总体上与末次盛冰期后全球气候变化过程相吻合,距今1.8万年前后的温带植被可以向南延伸到现在的南亚热带区,反映当时气候虽然已开始回暖,但植被性质多少还保留了部分前期冰期气候特征。研究区全新世大暖期期间的植被特征明显,距今9000年和6000年植被的特征颇为相似,一方面反映了当时全球气候变暖的总体发展趋势,另一方面还由于中国南方受到东南季风和西南季风的影响。推测距今9000年以来长期的强季风气候,可能是主导当时植被分布及其与现在逐步趋同的主要原因。

高分辨孢粉研究表明,一些末次盛冰期以来的气候事件虽然在部分地层剖面中有所显示,但对当地植被的总体性质影响有限。研究区植被除受到全球性气候变化的制约外,季风气候的演化与发展同样构成重要的影响。人类活动在距今9000年和6000年植被图中反映不明显,说明早期农作活动对原始植被影响较小。人类活动对植被的影响,一般在长江中下游地区比研究区其它地区要早,影响也更加明显。全新世大暖期海平面的上升对当时植被的分布可能也构成一定的影响,如东钱湖、白马湖和湘湖等湖相沉积中都记录到了早全新世大规模的海侵事件。

本研究得到中国科学院战略性先导专项项目和国家自然科学基金项目的资助。

论文相关信息:

Wang W*, Li C, Shu J, Chen W. 2019. Changes of vegetation in southern China. Science China Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s11430-018-9364-9

王伟铭*, 李春海, 舒军武, 陈炜. 2019. 中国南方植被的变化. 中国科学: 地球科学, 49, doi: 10.1360/N072018-00020042019-06 -

琥珀菊石解密1亿年前海滨森林生态环境琥珀是远古植物的树脂经过长久的地质作用形成的化石。琥珀常常含有保存很好的陆地生物,例如花、微生物、昆虫甚至蜥蜴和鸟类。由于产生条件和保存环境的限制,琥珀很少保存水生生物,海洋生物更是凤毛麟角,而水生生物化石常常能提供关键的生态环境信息。这些远古的生态环境信息为我们了解未来陆地生态系统的变化提供了重要参考。

中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的博士生俞婷婷在王博研究员和张海春研究员指导下,与牟林博士等人合作,报道了保存在一枚缅甸琥珀中的菊石、螺类、节肢动物等化石集群。综合化石生物群和埋藏学分析结果,表明该琥珀森林位于热带海滨地区,环境类似于当今的一些热带海岸森林。该研究为缅甸琥珀年龄提供了直接证据,并为琥珀埋藏学和白垩纪森林生态环境分析提供了新见解。该研究于5月14日在线发表于《美国科学院院报》(PNAS)上。

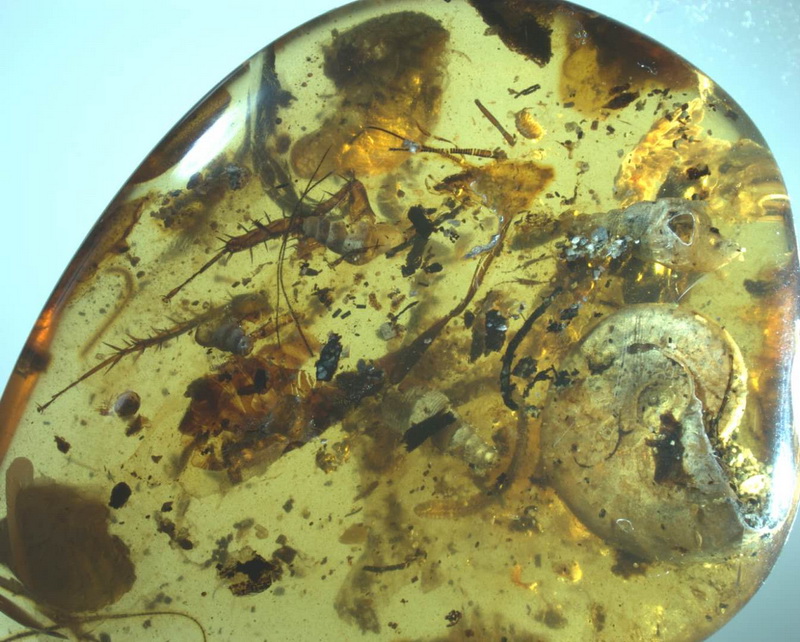

该枚琥珀保存了异常丰富的化石类群,包括1个菊石、4个螺类、4个等足类、23个螨虫、1个蜘蛛、1个马陆和至少12个昆虫成虫标本(蟑螂、甲虫、蠓和蜂)。研究团队囊括了菊石、腹足类、等足类、蛛形纲和昆虫化石的分类学者,历时两年对这些化石进行了详细的鉴定工作。研究发现菊石、螺类和1个等足类属于海相生物,其他节肢动物皆属于陆栖类群。

研究团队利用高分辨率显微断层扫描技术(显微CT)对菊石进行分析,获得了包含缝合线结构的高精度三维重建图像。形态分析表明该菊石是一个幼体标本,属于Puzosia亚属。该菊石类群的分布时限为白垩纪晚阿尔必期到塞诺曼期(约105至93百万年前),进一步支持了先前的同位素地质年代学研究结果。琥珀中保存的四个螺类,有两个保存较好,属于马提尔特螺属(Mathilda),该类群广泛分布于特提斯洋地区(主要是北美和欧洲)。

琥珀中的菊石和螺类的软体都已经丢失,并且壳体都有破损,表明这些壳体在被琥珀包裹前经历了一定的搬运作用。菊石内部充填细砂粒,而琥珀珀体也包裹了类似的砂粒,表明菊石可能在沙滩或靠近沙滩位置被树脂包裹。因此,螺类和菊石在被包裹前已经死亡,并被海浪搬运到岸边,与一些地栖生物遗体和砂粒混杂在一起。综合化石生物群和埋藏学分析结果,可以做如下推断:缅甸琥珀森林生长于海滨地带,紧靠海滩;树脂分泌后,在树干上包裹了一些树栖的昆虫,然后顺着树干流到地面后包裹了菊石、螺类和地栖的一些动物;这枚树脂很快被埋藏起来,经历复杂的地质作用形成了琥珀。

南京地质古生物研究所访问博士生(英国布里斯托尔大学)Richard Kelly、苏格兰博物馆Andrew Ross教授、牛津大学Jim Kennedy教授、上海夏方远先生、美国印第安纳大学David Dilcher教授等参与了本项研究。南京地质古生物所潘华璋研究员在螺类鉴定方面提供了指导,殷宗军副研究员和吴素萍提供了显微CT的技术支持。

相关研究工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委、国家科技部的支持。

论文相关信息: Yu Tingting, Kelly R., Mu Lin, Ross A., Kennedy J., Broly P., Xia Fangyuan, Zhang Haichun, Wang Bo, Dilcher D. (2019) An ammonite trapped in Burmese amber. PNAS, doi: 10.1073/pnas.1821292116.

部分媒体报道:

Science杂志:https://www.sciencemag.org/news/2019/05/extinct-squid-relative-entombed-amber-100-million-years?from=timeline

美国国家地理:https://www.nationalgeographic.com/science/2019/05/ancient-ammonite-fossilized-in-tree-resin-burmese-amber/

福布斯杂志:https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2019/05/13/100-million-years-ago-this-ammonite-was-trapped-in-amber/#3180e7ca24fb

每日邮报:https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7024241/First-fossil-ammonite-trapped-amber-northern-Myanmar.html

独立报:https://www.independent.co.uk/news/science/ammonite-prehistoric-amber-myanmar-spider-cockroach-wasp-a8911546.html142019-05 -

新研究发现氧气含量控制了寒武纪大爆发的过程

西伯利亚勒拿河边陡峭的寒武纪早期碳酸盐岩地层剖面

作为地球上最复杂的生命,动物在大约5.4亿年前的寒武纪早期爆发式出现的观点,被越来越多的化石发现所证实。然而,百年来古生物化石发现却留给我们一个自达尔文以来一直未解的谜题,也就是大家所熟知的“寒武纪大爆发之谜”。即是什么控制着寒武纪大爆发的发生?这是当今演化生物学和地球科学共同关注的重大基础前沿科学问题。

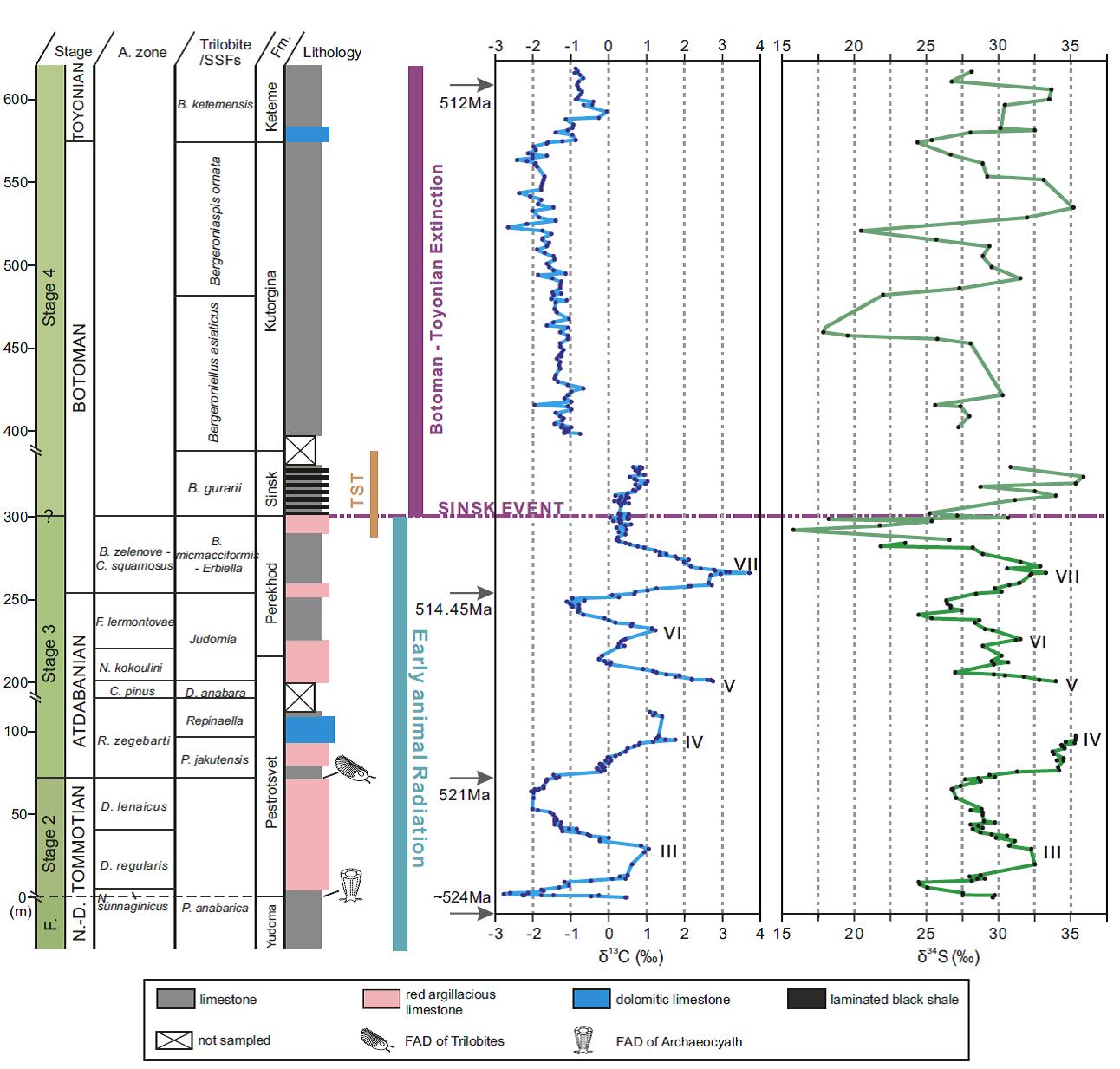

近期,由中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员和英国伦敦大学学院Graham Shields教授领导的中英俄国际合作团队,给这一科学难题提供了新的答案。他们通过对西伯利亚寒武纪早期碳酸盐岩地层的碳、硫同位素研究,揭示了大气和海洋的氧气含量控制着寒武纪大爆发的过程。这一最新研究成果于2019年5月6日在线发表在英国《自然-地球科学》(Nature Geoscience)上,英国利兹大学何天辰博士为第一和通讯作者,朱茂炎和Graham Shields为共同通讯作者。

早在2006年,朱茂炎团队就提出了阶段性辐射和灭绝的寒武纪大爆发过程模型,并发现动物早期演化的阶段性辐射和灭绝过程,与海水碳同位素的异常变化存在耦合关系。但是,这种相关性之间的具体原因和机制一直不明。

俄罗斯西伯利亚是解决这一科学问题的关键地区,因为该地区的寒武纪早期地层剖面不仅化石丰富,更重要的是由一套连续的碳酸盐岩沉积序列构成,记录了该时期全球海水碳同位素的完整演化过程,从而为揭示该时期包括碳、硫同位素等海水化学变化与生物演化过程之间的相关性提供了可靠研究材料。

通过与俄罗斯同行合作,该团队于2008年在西伯利亚开展了野外工作,采集了一套珍贵的寒武纪早期碳酸盐岩地层样品。随后,由来自南京古生物所、南京大学,英国伦敦大学学院、利兹大学、兰卡斯特大学、牛津大学和俄罗斯莫斯科国立大学的科学家组成的中英俄合作团队,在详细的地层学和生物化石多样性演化研究的基础上,对这套样品开展了系统的碳、硫同位素实验分析和数学模型计算,获得了令人兴奋的研究结果。

生物地球化学循环模型计算表明,该地区海水碳、硫同位素在寒武纪早期距今5.24亿年至5.14亿年期间发生了五次同步变化。当海水碳、硫同位素同步偏重(正异常)时,表明有机碳和黄铁矿埋藏量增加,导致氧气产量的快速增加;当海水碳、硫同位素同步偏轻(负异常)时,表明有机碳和黄铁矿埋藏量减少,导致氧气产氧量的减少。碳、硫同位素变化幅度反映了大气和浅海中氧气含量的变化幅度。而距今5.14 亿年之后碳、硫同位素的不同步变化则反映了海水的普遍缺氧。

综合生物地层资料研究表明,在寒武纪早期距今5.24亿年至5.14亿年之间的一千万年时间内,也就是寒武纪大爆发的高峰时期,海水碳和硫同位素值发生的同步波动的次数和幅度,与动物化石多样性变化的次数和幅度在时间上高度吻合。而在距今5.14 亿年之后的大约两百万年间,碳和硫同位素之间的变化则是不同步的,碳同位素保持明显的负异常,硫同位素频繁波动。巧合的是这一时间内发生了全球性寒武纪动物群的大灭绝。

这一研究首次采用定量模型论证了动物的寒武纪大爆发的幕式过程受控于大气和海洋的氧气含量变化,而发生在距今5.14 亿年左右的寒武纪动物群大灭绝事件是海水缺氧造成的。

此外,该研究也从实验方法学上证实,碳酸盐岩中微量硫酸盐硫同位素也可以很好地用于示踪古代海水硫的循环。

该研究得到国家自然科学基金(NSFC)与英国环境研究理事会(NERC)共同资助的中英国际合作重点项目(41661134048)和中科院战略先导专项(B)项目(XDB18000000,XDB26000000)的资助。

论文信息:He, T.*, Zhu, M.*, Mills, B. J.W., Wynn, P. M., Zhuravlev, A. Yu., Tostevin, R., Pogge von Strandmann, P. A. E., Yang, A., Poulton, S. W., Shields, G. A.*, 2019. Possible links between extreme oxygen perturbations and the Cambrian radiation of animals. Nature Geoscience, 10.1038/s41561-019-0357-z072019-05