科研进展

-

孢粉化石记录华南四川盆地晚三叠世卡尼期潮湿幕事件

晚三叠世卡尼期是地质历史中重要的气候转折期之一。卡尼期中期(Julian 2-Tuvalian 1)发生的全球降雨量急剧增多、湿度显著增加、气候变暖和海洋缺氧,并伴随着碳循环扰动、碳酸盐岩生产力危机等重大地质事件,被称为卡尼期潮湿幕事件(Carnian Pluvial Episode, CPE)。对于这次事件是否为全球性或区域性气候事件,以及对陆地生态系统的影响等均为学术界所关注的热点。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员团队李丽琴博士、鲁宁博士,博士生陈泓宇和安鹏程,以及挪威奥斯陆大学Wolfram Kürschner教授等,对四川盆地西缘马鞍塘组的孢粉化石进行了系统深入研究,并以此为基础恢复和重建了该地区晚三叠世卡尼期的古植被和古气候面貌。相关研究成果近期发表于国际学术刊物《古植物学与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)。

位于四川盆地西缘江油地区的马鞍塘剖面是马鞍塘组的建组剖面,前人根据菊石和牙形刺化石研究建立了相对完善的国际地层对比框架。此次在马鞍塘组中发现丰富且保存完好的孢粉化石,根据重要孢粉属种含量变化识别了两个孢粉组合。

马鞍塘孢粉植物群(特别是马鞍塘组中部)以蕨类植物(以双扇蕨科/马通蕨科为代表)孢子占优势,石松植物孢子和裸子植物(包括松柏、种子蕨、苏铁/银杏)花粉含量较低,进而反映了总体湿润的气候。通过进一步古气候分析显示,马鞍塘组中部的较湿低地分子和湿生分子占绝对优势,低地/高地比值和湿生/耐旱孢粉类群比值升高,反映了卡尼期中期(Julian 2)湿度显著增强。根据华南卡尼期中期的有机碳同位素曲线和气候变化特征,发现其与同时期华北以及特提斯洋西缘地区的研究结果相吻合,进一步证实了卡尼期潮湿幕事件对全球气候变化的影响。

这是该团队在研究我国华南鄂西地区卡尼期潮湿事件基础上,首次报道四川盆地卡尼期潮湿幕事件孢粉植物群的响应及其指示的湿润气候特征,该成果为深入了解全球卡尼期潮湿幕事件的陆地植被响应提供了来自古特提斯洋东缘华南地区的重要证据。

本项研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B项)和现代古生物学和地层学国家重点实验室项目共同资助。

论文信息:Li, L.Q., Kürschner, K.M., Lu, N., Chen, H.Y., An, P.C., Wang, Y.D.*, 2022. Palynological record of the Carnian Pluvial Episode from the northwestern Sichuan Basin, SW China. Review of Palaeobotany and Palynology, 304: 104704. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2022.104704.

图1 四川江油马鞍塘剖面马鞍塘组代表性孢子化石(比例尺均为20 μm)

图2 四川江油马鞍塘剖面卡尼期孢粉植物群组成揭示古气候变化

图3 特提斯洋东、西缘卡尼期中期有机碳同位素及古气候(湿度)记录对比(H/X比代表湿生/耐旱比)182022-07 -

晚白垩世三突起类花粉研究取得系统性进展

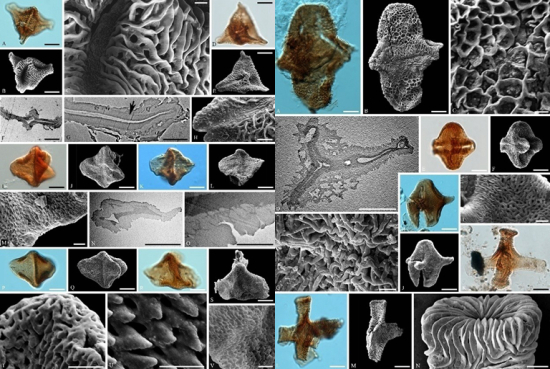

三突起类花粉是一类形态独特、复杂的被子植物花粉,以具三个赤道位置的突起为特征。它主要繁盛于晚白垩世,现已完全绝灭。晚白垩世北半球孢粉植物群可分为正型粉区和以三突起类为代表的鹰粉区。我国东北地区便是属于鹰粉区,产出有大量的三突起类花粉化石。该类花粉形态特征明显、分异度高、地质延限短、演化迅速,在陆相上白垩统划分和对比、古生态、古气候等方面具有重要的研究和应用意义。

然而,三突起类花粉复杂的形态特征使得观察变为困难,且形态描述和测量也极易混乱。因此,在系统学上造成了分类混乱、属种区分不清的混乱局面,严重影响了其在地层学、古生态学、古地理学上的应用。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生吴一笑与导师李建国研究员等,以松辽盆地松科1井上白垩统化石花粉材料为基础,对三突起类花粉开展了详细的研究,在形态学、系统分类、演化和分布等方面取得了一系列新进展。相关成果相继发表于国际植物系统分类研究著名期刊Grana和地学综合研究期刊《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上。

松辽盆地大陆科学钻探松科1井研究程度高,现已经建立起了高精度的年代地层框架,从而为研究三突起类花粉分类和演化提供了优越条件。研究者采用单颗粒花粉显微成像技术,通过光学显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜联合观察、统计了松科1井共计101个样品的三突起类花粉化石,明确了三突起类的形状、极性、萌发器、纹饰、壁层等形态学特性。

研究还针对过去三突起类形态描述混乱、术语涵义不清、度量方法不明确等问题,提出了一套明晰的形态学术语和测量规范。并在此基础上,评估了全球与三突起类相关的39个化石孢粉属,排除了晚出同物异名和不属于三突起类的属共31个。经过必要的修订后,最终保留了8个属在三突起类之下,并为这些属建立了分类鉴别系统。

研究者还详细研究了松科1井三突起类属种组成和各属种的地史发育情况,识别出松辽盆地三突起类发生、辐射、平稳发展、极度繁荣及逐步灭绝的五个演化阶段。其形态学的演化趋势表现为个体变大、纹饰变得粗壮和复杂,以及出现特殊构造。

以上这些进展均可为进一步研究三突起类的种级分类、演化和地层学奠定良好基础,也将极大地促进这一花粉类群在全球陆相白垩系的划分对比和在古生态、古地理等领域中的应用。

相关研究得到中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金项目的联合资助。

论文信息:

Wu, Y., Li, J., 2022. Genus classification of Triprojectacites Mtchedlishvili, 1961 emend. Stanley 1970. Grana, 61(3): 161–181. https://doi.org/10.1080/00173134.2022.2050804.

Wu, Y., Li, J., Lin, M., & Koppelhus, E., 2022. Triprojectacites in the Songliao Basin, Northeast China: Systematics, biostratigraphy and evolution. Cretaceous Research, 135: 105193. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2022.105193.

图1 三突起类代表性纹饰的SEM、TEM照片

图2 松辽盆地三突起类属种多样性

图3 松辽盆地三突起类属种演化路径

152022-07 -

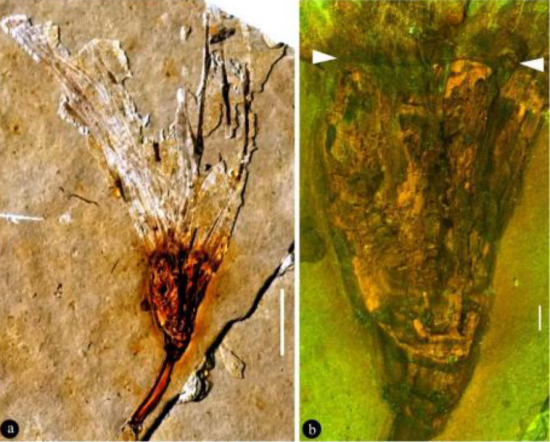

辽西发现早白垩世新型被子植物化石凌源奇葩在早白垩世的出现表明,不仅当时的被子植物已具有较高的多样性,暗示在早白垩世或更早之前就应当存在被子植物,而且其雌蕊很可能是由花轴顶端膨大和凹陷所形成。

百年前,英国植物学家奠定了以木兰类为原型的被子植物系统的基础,木兰类的离生心皮被作为被子植物中最原始的雌蕊类型。从化石的角度上,此前发现的早白垩世的被子植物化石中的心皮几乎都是离生的,因此这一学说似乎也具有一定的合理性。但是随着化石证据的不断发现,有两点给植物学家带来疑惑:一是现在主流植物学界公认的被子植物化石记录不早于早白垩世,可在早白垩世义县组中的被子植物已具有较高的多样性,这并不合乎逻辑;二是某些早期被子植物的形态远超英国学者理论的预测。

最近瑞士出版的专业学术杂志《生物学》(Biology)刊发了中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员的论文《一个新的早白垩世花朵及其对于花的形成的启示》,为解决相关问题提供了新的视角。

文中报道了与此前早白垩世被子植物完全不同的花化石,即凌源奇葩(Lingyuananthus inexpectus)。之所以将其命名为凌源奇葩的原因,一是凌源奇葩虽然年代早(1.25亿年前),但在其中却看不出植物学家期盼的离生心皮,相反却具有进化的特征,如合生心皮、下位子房、花托筒,以及可能的两侧对称;二是凌源奇葩的花托筒表面和上缘长着多枚线形的花被片(附属物)。前一点证实现在流行的植物演化理论是有缺陷的,不能很好地解释植物学现实,需要调整;而后一点则带给植物学家新的启示。这里的花托筒其实在日常生活中经常可以见到。以苹果为例,苹果中大家最爱吃的、酸酸甜甜的、营养丰富的那一部分就是由苹果花中的花托筒长成的。

按照植物学教科书中的理论,合生心皮组成的雌蕊是由原来多个离生心皮愈合而来,不是最原始的。凌源奇葩在早白垩世的出现表明,不仅当时的被子植物已具有较高的多样性,暗示在早白垩世或更早之前就应当存在被子植物,而且其雌蕊很可能是由花轴顶端膨大和凹陷所形成。

早在六十多年前,德国古植物学家Zimmermann就提出过类似的理论,只因当时缺乏相应的化石证据支持,后来只能不了了之。近年来,王鑫根据对现代植物的研究结果,提出被子植物雌蕊的几种起源中也有类似的说法。凌源奇葩的出现则印证了这两个学说的预测。

相关论文信息:Wang, X. 2022. A novel Early Cretaceous flower and its implications on flower derivation. Biology, 11, 1036. https://doi.org/10.3390/biology11071036.

凌源奇葩(Lingyuananthus inexpectus)的模式标本及其细节152022-07 -

道虎沟生物群中发现最早的昆虫育幼行为本研究凸显了中生代昆虫多样化的、显为人知的育幼策略,对进一步理解昆虫育幼行为的演化和环境适应等具有重要意义。

亲代抚育指双亲对卵或后代的保护、照顾和喂养等,被认为是生命演化过程中的一种重要的适应行为。在哺乳类、鸟类、爬行类、节肢动物,尤其是社会性昆虫中多次独立演化。其中,携卵行为(brood care)是亲代抚育的一种形式,通常是指单亲在产卵后携带卵或幼体以提供保护的行为,可有效提高孵化率和后代存活率。然而,这种行为很难被记录在昆虫化石中,目前中生代昆虫携卵的直接化石证据仅发现于早白垩世热河生物群和白垩纪中期的缅甸琥珀中。

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所黄迪颖带领的研究团队对中晚侏罗世道虎沟生物群中的代表类型卡拉划蝽(Karataviella popovi)进行了系统研究。研究从157块卡拉划蝽化石中识别出30块携卵的雌性成体,并利用多种技术分析手段,对卡拉划蝽进行了功能形态学综合分析,进而揭示了中晚侏罗世划蝽独特的携卵行为。该发现证实了昆虫母性关怀的适应行为至少可追溯至中侏罗世,并将昆虫育幼行为的直接证据提前了近4000万年。相关研究成果于7月13日在线发表在英国《皇家学会会刊B辑》(Proceedings of the Royal Society B)。

划蝽是常见的水生半翅目昆虫,广布于世界各地的淡水生态系统中。现生划蝽的卵常通过卵柄附着于水生植物的叶片和茎干、石头,甚至蜗牛壳、乌龟壳以及小龙虾的外骨骼上。在道虎沟生物群中保存的卡拉划蝽化石个体较大,体长约11–15 mm。头部具5团刚毛簇,与特化的前足跗节共同形成类似于滤网状捕食装置,反映了高度特化的捕食行为。丰年虫和卡拉划蝽同为道虎沟生物群中的先驱者和代表性生物,它们的首现、辐射、繁盛、衰落和消亡表现出高度的一致性。通过对700余枚丰年虫卵的形态测量,推测大量的季节性出现的丰年虫卵可能是卡拉划蝽的食物来源。

卡拉划蝽部分雌性个体的左中足胫节上可见约5–6排紧密排列的、每排有约6–7个长度为1.14–1.20 mm的卵,由卵柄附着在胫节上。本研究推测道虎沟生物群中大量蝾螈所造成的捕食风险和周期性的食物来源使卡拉划蝽面临巨大的生态压力,携卵行为可能反应了卡拉划蝽对栖息地生态环境的适应或对古湖泊生态系统变化的响应。卡拉划蝽的携卵行为可在孵化过程中为卵提供物理性保护并有效防止卵的干燥和缺氧,对其演化和繁殖具有重要意义。但此类无私的母性保护行为可能会付出较高的代价,如增加被捕食的风险等。

目前,以足携卵的育幼策略尚未发现于其他现生和灭绝的昆虫类群中,但在水生节肢动物中并不少见,其化石记录可追溯至寒武纪早期的澄江生物群中,但以一侧的足携卵的行为则属孤例。本研究凸显了中生代昆虫多样化的、鲜为人知的育幼策略,对进一步理解昆虫育幼行为的演化和环境适应等具有重要意义。

本研究项目由中科院、国家自然科学基金委员会和博士后国际交流计划派出项目联合资助。南京古生物所方艳和李言达提供了技术支持,孙捷绘制复原图。

论文相关信息:Fu Y, Cai C, Chen P, Huang D. 2022 The earliest known brood care in insects. Proc. R. Soc. B 20220447. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0447.

图1 卡拉划蝽化石形态特征

图2 卡拉划蝽化石携卵标本和现代划蝽卵(图i)

图3 卡拉划蝽特化的捕食构造

图4卡拉划蝽的生态复原142022-07 -

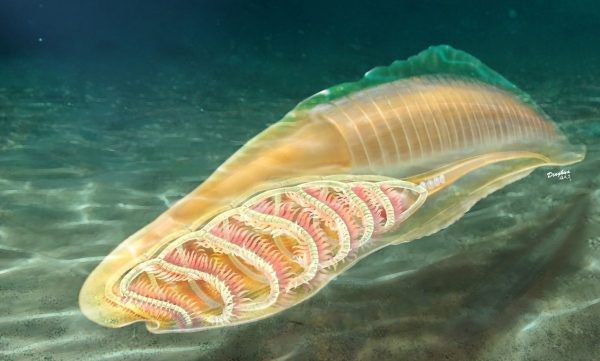

华南特异埋藏动物群揭示奥陶纪生物大辐射早期面貌列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早约5~10个百万年,其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等)。这些复杂的生物化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新证据,有助于更好地揭示奥陶纪生物大辐射的早期面貌。

上世纪80年代,著名进化古生物学家Sepkoski教授提出了全球显生宙以来的海洋动物多样性演变曲线,识别了显生宙三大海洋演化动物群,首次提出了“奥陶纪辐射”的概念。进入奥陶纪,海洋生物开启了“大辐射”的历程,表现为“目”“科”“属”级生物类群的爆发,以及对部分原有生物类群的演替。奥陶纪生物大辐射构建了古生代演化动物群的基本框架,同时也使以滤食生物和造礁生物为主的古生代动物群完成了对以节肢动物为主的寒武纪动物群的全面替代。

对于奥陶纪生物大辐射的研究通常都是建立在“矿化”标本的基础之上,对于“未矿化”的化石则涉及较少。特异埋藏化石库可以更加完整的反映当时海洋生物面貌,为全面认识奥陶纪海洋世界提供窗口。不同于众多寒武纪特异埋藏化石库,迄今为止,全球范围内仅发现了少量奥陶纪的特异埋藏生物群,特别是早奥陶世。近日,中国科学院南京地质古生物研究所黄迪颖研究员、方翔副研究员等人联合湖南博物院、中南大学的合作者,在湖南永顺发现了早奥陶世特异埋藏化石库——列夕动物群,揭示了奥陶纪生物大辐射早期的海洋生态面貌。相关研究成果在线发表在英国《皇家学会会刊B辑》(Proceedings of the Royal Society B)。

此次发现的列夕动物群产出于湖南省永顺县列夕乡;化石出自下奥陶统马刀堉组上部的钙质泥岩中。根据牙形刺和笔石生物组合判断该动物群的时代为距今4.75亿年的早奥陶世弗洛阶中期。时代稍晚于著名的摩洛哥的Fezouata生物群和威尔士的Afon Gam生物群等。前人报道的早奥陶世特异埋藏化石库多集中于奥陶纪时高纬度地区,例如Fezouata生物群在古南极附近、Afon Gam动物群在古纬度60°S地区等,并且这些生物群往往保存于局限的或缺氧的环境。列夕动物群所在的华南板块在早奥陶世通常被认为位于赤道附近的低纬度区域,湘西地区则位于扬子台地边缘,属于浅水开阔台地环境。

目前在列夕动物群中,已发现环节动物、节肢动物、海绵动物、棘皮动物、鳃曳动物、刺胞动物、软体动物、腕足动物、苔藓动物、半索动物和脊索动物11个生物门类,其中化石类群以古蠕虫类和三叶虫丰度最高。古蠕虫类大部分以软躯体型式保存,保留了部分解剖结构,如消化道等。此外,棘皮动物、海绵动物、多毛类等也有新的类群发现,值得进一步深入研究。列夕动物群还保存了多种生态位的生物类群,包括内底栖、底栖固着、底栖游移、游泳和漂浮等类型,反映了一个复杂和完整的海洋生态系统。

早奥陶世是研究古生代动物群起源和奥陶纪生物大辐射早期机制的关键时段。列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早约5~10个百万年,其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等)。这些复杂的生物化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新证据,有助于更好地揭示奥陶纪生物大辐射的早期面貌。

本研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金委员会等项目的联合资助。

论文信息:Fang, X., Mao, Y.Y., Liu, Q., Yuan, W.W., Chen, Z.Y., Wu, R.C., Li, L.X., Zhang, Y.C., Ma, J.Y., Wang, W.H., Zhan, R.B., Peng, S.C., Zhang, Y.D., Huang, D.Y.*, 2022. The Liexi fauna: a new Lagerstatte from the Lower Ordovician of South China. Proceedings of the Royal Society B, 289: 20221027. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1027.

列夕动物群中的主要化石类群

列夕动物群中的蠕虫化石

列夕动物群生态复原图(孙捷绘)142022-07 -

细胞软骨的发现确认五亿年前云南虫是最原始脊椎动物近日,新的研究揭示寒武纪澄江动物群产出的云南虫的咽弓具有脊椎动物独有的细胞软骨结构,确认了云南虫是脊椎动物最原始类群。

近日,我国科学家研究发现,5.18亿年前的寒武纪澄江动物群产出的云南虫,其咽弓具有脊椎动物独有的细胞软骨结构,确认了云南虫是脊椎动物的最原始类群。该成果由中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员领导的“地球-生命系统早期演化”研究团队和南京大学地球科学与工程学院姜宝玉教授课题组密切合作完成,并于2022年7月8日发表在美国《科学》(Science)期刊上。南京古生物所赵方臣研究员以及姜宝玉教授为该成果通讯作者,二人共同指导的博士研究生田庆羿为第一作者,团队曾晗副研究员为第三作者。

在生命演化历程中,人类所属谱系——脊椎动物的演化是最为壮丽的篇章之一。有关脊椎动物起源的问题始终是最吸引人的科学热点。演化生物学家通常根据现生头索动物文昌鱼的特征,推测脊椎动物的祖先是一类具有脊索、背神经管和鳃裂的后口动物。然而,这一假想的脊椎动物祖先始终没有得到化石证据的支撑。

距今约5.05亿年的加拿大布尔吉斯页岩动物群和距今约5.18亿年的中国云南澄江动物群均产有丰富的、保存精美的以软躯体结构为特征的动物化石。其中,1909年就已经发现的布尔吉斯页岩动物群产出了头索动物皮卡鱼(Pikaia)和基干脊椎动物后斯普里格鱼(Metaspriggina),在澄江动物群中也发现了包括基干脊椎动物昆明鱼(Myllokunmingia)和分类位置存疑的云南虫(Yunnanozoon)在内的多种脊索动物。这些化石是迄今为止世界上最古老的脊索动物,为揭开脊椎动物起源和早期演化之谜提供了珍贵材料。

不同于具有典型脊椎动物特征的昆明鱼,云南虫形态更接近头索动物文昌鱼,它在脊椎动物起源和后口动物系统树上的位置一直存在争议。南京古生物所陈均远研究员等人将云南虫作为最早的脊索动物于1995年在《自然》杂志上发表时,《纽约时报》和《科学周刊》分别以“从云南虫到您”和“通向脊梁骨之路”为题做了专题评述。在此之后,陈均远等人在昆明海口地区又发现了大量云南虫新标本。基于这些标本上更加精细的解剖学结构,他们将云南虫归为原始有头类,认为其演化位置介于头索动物文昌鱼和脊椎动物七鳃鳗之间。这一成果于1999年在《自然》杂志发表后,在学界掀起了有关云南虫分类位置的大讨论。由于不同学者对云南虫保存各异的软体组织细节的解释存在较大差异,云南虫自1991年首次报道以来被分别归类于脊椎动物、头索动物、半索动物、后口动物干群、甚至原始的两侧对称动物。

云南虫分类位置存在的争议严重影响了这类关键化石对脊椎动物起源的约束作用。针对云南虫分类位置之谜,在常规的形态学研究无法达成共识的情况下,本次研究团队利用三维X射线断层扫描显微镜、傅里叶红外光谱、拉曼光谱、扫描电镜和透射电镜等多种现代实验技术手段,希望从微观解剖学结构着手去破解这一谜题。

基于陈均远及其合作者2003年曾提出云南虫鳃弓可能具有细胞软骨这一重要线索,研究团队对海口地区产出的127块云南虫标本的鳃弓结构进行了分析,首次在云南虫咽弓上发现了微纳尺度三维保存的叠盘状细胞结构(stacked discoid structure)和蛋白微原纤维构造(fibrillin microfibril)。叠盘状细胞结构是软骨细胞独特的排列方式,而蛋白微原纤维是脊椎动物软骨常见的细胞间基质的纤维结构。这两个特征证明云南虫具有脊椎动物独有的、由细胞软骨构成的咽弓,表明云南虫属于原始脊椎动物。

为进一步确定云南虫的具体演化位置,研究团队整合了最新的、包括后口动物和早期脊椎动物化石在内的性状矩阵,并增加云南虫新观察到的性状特征信息,采用贝叶斯算法进行重建计算。分析结果证实云南虫处于脊椎动物谱系的最基干位置,介于尾索动物和其他脊椎动物(包括现生和化石物种)之间。

对于云南虫此前备受争议的第一对咽弓,研究团队在新标本上相当于第一对咽弓的位置上发现了与后部其他鳃弓一样的叠盘状细胞结构、鳃丝和蛋白微原纤维等构造。因此,云南虫拥有从前到后彼此相似、都具有细胞软骨的7对咽弓。彼此相似的咽弓也出现在另一种寒武纪基干脊椎动物——后斯普里格鱼身上。云南虫相似的7对系列咽弓的发现,支持解剖学家们早在19世纪就已经提出的脊椎动物咽弓同源理论假说(Gill Arch Hypothesis),即鱼类的鳃弓是颌弓和舌弓的原型,脊椎动物的颌弓和舌弓跟后面的鳃弓是系列同源构造。也就是説,虽然现生脊椎动物不同位置的咽弓会发育成颌弓、舌弓和鳃弓等形态不同的骨骼,但在脊椎动物演化初期不同位置的咽弓是彼此相似的。

这次研究的另一个重要新发现是,云南虫的7对咽弓在腹背两端被成对的水平软骨连接,组成了一个类似于篮状的咽颅(咽颅是指脊椎动物头部消化道周围的一组骨片,起到支撑和保护作用,现生脊椎动物的咽颅由颌弓、舌弓和鳃弓等咽弓的骨骼构成)。篮状咽颅是现生无颌类脊椎动物和化石无颌类真显鱼(Euphanerops)的典型特征,然而寒武纪后斯普里格鱼和有颌类脊椎动物的咽颅是由一系列彼此分离的软骨棒组成。后斯普里格鱼的这种咽颅特征引起了关于脊椎动物祖先咽颅形态的争议。出现更早、位于脊椎动物最基干位置的云南虫咽颅特征支持了篮状咽颅是更古老的祖先特征。

由此可见,作为现生脊椎动物最古老的近亲,云南虫为揭示脊椎动物的起源和早期演化提供了关键证据,对脊椎动物颌和其他关键特征演化的探索均将产生深远的影响。从另外一个角度来看,该项研究再一次展示了澄江动物群化石具有保存微纳尺度精细生物学结构的潜力。

文章评审人对这项研究如此评价:“这是对科学的重大贡献,将成为古脊椎动物学的一篇关键论文,展示了人们期待已久的、最可信的解剖结构化石证据,解决了寒武纪干群脊椎动物争议问题。他们所展示的信息是一个里程碑,在未来的许多年里,即使更高分辨率的研究也难以超越”,“分析这些化石解剖结构的分辨率达到了最先进技术的极限,这是一个里程碑式的工作”。

该成果得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金委、现代古生物学和地层学国家重点实验室等基金的大力支持。特别感谢陈均远先生对这项研究的鼓励和帮助。

论文相关信息:Qingyi Tian, Fangchen Zhao*, Han Zeng, Maoyan Zhu, Baoyu Jiang*, 2022. Ultrastructure reveals ancestral vertebrate pharyngeal skeleton in yunnanozoans. Science, 377(6602), https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm2708.

图1. 云南虫标本,化石体长3.9厘米(赵方臣 供图)

图2. 云南虫生态复原图(赵方臣指导、杨定华绘图)

图3. 云南虫化石咽部结构(A)咽部整体照片;(B–E)咽弓的微观结构:咽弓的光学照片:(B)结构示意图(C)单个咽弓的三维X射线CT渲染(D)咽弓内碳质残留物的扫描电镜照片,展示化石保存的蛋白微原纤维形态结构(E)(田庆羿制图)

图4. 云南虫演化位置和各类脊索动物咽颅形态比较(从上到下,分别是文昌鱼、云南虫、后斯普里格鱼、七鳃鳗、鲨鱼)(A)演化树和咽颅形态性状分布及灭绝类群;(B)侧视图;(C)腹视图(田庆羿制图)

082022-07 -

沉积和化石共同揭示三叠纪末陆地生物灭绝和恐龙生态位崛起的原因

三叠纪末发生了地质历史上五次之一的生物大灭绝事件,导致了大量陆地生物灭绝,但恐龙却避过了这一灾难,并于三叠纪末生物灭绝事件后迅速占据生态主位,称霸侏罗纪和白垩纪世界。造成三叠纪末陆地生物灭绝的原因是什么?恐龙为什么能在生物灭绝的天灾中得以生存,并于灾后迅速发展?

近年,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员和房亚男博士,与美国哥伦比亚大学Paul Olsen教授等人合作,对我国新疆准噶尔盆地郝家沟剖面陆相晚三叠世至早侏罗世地层进行了高分辨率的测量和研究,发现中央大西洋超级火成岩省喷发造成的火山冬天是导致三叠纪末陆地生物大灭绝的主要原因;结合系统发育支架法,首次揭示具有保温功能的羽毛和早已适应于极地寒冷的气候是恐龙躲过三叠纪末火山冬天并迅速占据侏罗纪生态主位的主要原因。相关研究成果于7月2日发表于国际知名刊物《科学进展》(Science Advances)。

1)准噶尔盆地冰筏沉积和恐龙脚印记录首次揭示恐龙适应极地季节性的严寒气候

晚三叠世至早侏罗世早期是地球历史上典型的温室时期,大气二氧化碳浓度达到1000-6000 ppm,地球两极不存在冰川,森林覆盖一直到达潘吉亚大陆的南北两极。研究团队重新校正了准噶尔盆地的古纬度,认为其晚三叠世至早侏罗世位于潘吉亚大陆的北极地区(~71゜N)。研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世深湖相泥岩中发现了冰筏沉积,其主要特征是砂粒或小砾石(0.1-15 mm)漂浮于泥岩(0.1-63 μm)中,粒度分析结果呈明显的双峰式。冰筏沉积可能是由于冬季靠岸湖水结冰时冻结湖底的砂砾,春季湖冰融化,一部分冰携带冻结的砂砾漂浮至湖中央,至完全融化后将其释放而沉积于深湖泥中;也有可能是冬季风将陆地上的砂砾吹至冰面,春季湖冰融化,砂砾落入深湖泥中。准噶尔盆地冰筏沉积的发现指示了即使在两极无冰川的温室地球时期,极地也存在季节性的结冰(零下)。

特别巧合的是,研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世湖沼相泥岩中发现了保存精美的恐龙脚印化石,表明晚三叠世至早侏罗世恐龙生活于极地地区,并适应极地季节性的严寒气候(零下结冰)。

2)晚三叠世恐龙主要分布在中、高纬度地区

晚三叠世,恐龙的分布具有明显的纬向性:特别是食草性的恐龙主要分布于中、高纬度地区;低纬度地区则以非恐龙类和非初龙类的初龙型类,如半水生的植龙目和拟鳄亚目(包括食草性和食肉性)为主;尽管食肉型的恐龙也存在于低纬度地区,但是占据的群体非常小。

晚三叠世,植物的分布也具有明显的纬向性:赤道地区以松柏类、种子蕨和蕨类为主;亚热带地区多样性较低,以松柏类为主;而中、高纬度地区则具有较高的多样性,中国北方地区具有丰富的落叶性植物、大叶的松柏、银杏和具有明显生长纹的树木,与冰筏沉积证明的寒冷冬天的结论一致。

3)系统发育支架法表明恐龙具有保温功能的羽毛

部分非鸟类兽脚类恐龙的分支和两个基干类食草性的鸟臀目恐龙都具有羽毛。根据系统发育支架法,研究团队推断恐龙天生具有羽毛,但是这些羽毛明显不是用于飞翔的。此外,恐龙的羽毛结构和翼龙的羽毛结构相似,进而可以推断整个鸟跖类都天生具有羽毛。研究团队认为这些原始的羽毛最可能的用途是用于恐龙乃至整个鸟跖类的保温。

晚三叠世,低纬度地区以食草和食肉性的拟鳄亚目为主,缺少食草性的恐龙,表明在低纬度地区食草性的恐龙竞争不过食草性的拟鳄亚目。研究团队认为这一竞争结果可能与热带地区多变且不可预测的植物资源和动物新陈代谢的速率息息相关,具有高新陈代谢速率的食草性恐龙无法竞争过新陈代谢速率较低的食草性拟鳄亚目。相反,在中、高纬度地区,食草性的拟鳄亚目明显少于食草性的恐龙,研究团队认为具有保温功能的原始羽毛确保了食草性恐龙能够抵御中、高纬度的冷冬,进而独享中、高纬度丰富且稳定的植物资源,而没有羽毛保温的拟鳄亚目因无法抵御中、高纬度的冷冬而无法生存。

4)火山冬天造成了三叠纪末期陆地生物灭绝

中央大西洋超级火成岩省的喷发是造成三叠纪末生物大灭绝事件的主要原因。超级火山喷发释放的大量CO2导致的全球升温、海洋酸化和缺氧等一直被认为是造成海洋生物灭绝的原因,但是全球升温似乎无法解释陆地生物的响应。全球升温应该会造成四足动物和植物向高纬度地区迁移,但实际上,高纬度地区的四足动物,特别是基干蜥脚类恐龙不仅在灭绝事件中存活下来,更是在事件后迁移到低纬度地区,而热带地区的大型初龙型类,包括植龙和拟鳄亚目几乎全部灭绝,因此研究团队认为超级火山喷发首先造成的火山冬天是造成陆地生物灭绝的首要因素。

5)三叠纪末生物大灭绝后恐龙生态位崛起

基于我国准噶尔盆地的冰筏沉积和恐龙脚印化石记录,本研究直接证明了有羽毛保温的恐龙自晚三叠世首次出现起就已经适应了季节性的寒冷气候,这帮助它们成功度过三叠纪末中央大西洋超级火山喷发造成的火山冬天;而大部分没有羽毛保温的其他初龙型类动物则灭绝于火山冬天,仅少数体积比较小的一些种类靠躲避在洞穴中而躲过了灾难。

三叠纪末生物大灭绝事件后恐龙体积迅速增加,地理分布范围迅速扩张:蜥脚类恐龙从晚三叠世的中、高纬度地区扩张到低纬度地区;肯定的鸟臀目恐龙首次出现;兽脚类恐龙的体积增加了近20%;恐龙总数量增加了近一倍。从此恐龙开启了长达1.3亿年的地球陆地霸主时代!

本项研究第一资助基金为国家自然科学基金重点项目。

论文相关信息: Paul Olsen*, Jingeng Sha*, Yanan Fang, Clara Chang, Jessica H. Whiteside, Sean Kinney, Hans-Dieter Sues, Dennis Kent, Morgan Schaller, Vivi Vajda, 2022. Arctic ice and the ecological rise of the dinosaurs. Science Advances. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6342.

图1 晚三叠世准噶尔盆地古地理位置及恐龙分布图

图2 准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世冰筏沉积特征

图3系统发育框架上重要的生理特征的进化分支图042022-07 -

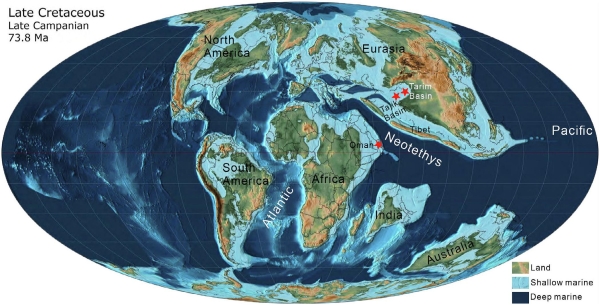

双壳类研究揭示东特提斯南北缘生物古地理亲缘性

白垩纪至古近纪,作为新特提斯洋的分支,由地中海至塔里木盆地发育一横跨欧亚大陆的陆缘海,其东端被称为塔里木海。在晚白垩世,塔里木海发生过两次海侵事件:第一次海侵事件沉积了森诺曼期早期至土伦期库克拜组;第二次海侵事件形成了坎潘期至马斯特里赫特期早期依格孜牙组。依格孜牙组有较为丰富的固着蛤双壳类化石记录,前期研究认为,该双壳类组合多为地方性属种,分布局限于包括塔里木、塔吉克、费尔干纳、阿莱等沉积盆地的中亚区域。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所饶馨副研究员及其合作者,通过对塔西南晚白垩世依格孜牙组已发表和新采集的双壳类化石进行研究,并与特提斯区域其他陆块进行对比后发现:塔西南晚白垩世坎潘期至马斯特里赫特期早期依格孜牙组双壳类组合,不仅与中亚各沉积盆地同时期双壳类组合极为相似,还可与伊朗、阿富汗、以及阿拉伯地区的阿联酋、阿曼同时期双壳类组合可进行对比。该研究成果近期发表在国际期刊《远古世界》(palaeoworld)上。

饶馨等重点对依格孜牙组Glabrobournonia minor (Pojarkova)进行了系统古生物学研究,该种化石在前人研究中被归入Biradiolites属,但通过结构分析和对比研究,饶馨等将该种化石归入Glabrobournonia属。在此之前,Glabrobournonia仅报道于阿联酋与阿曼坎潘期至马斯特里赫特期地层中。饶馨等经研究认为Glabrobournonia起源于地中海区域坎潘期至马斯特里赫特期Biradiolites ingens (Des Moulins)。

在晚白垩世坎潘期至马斯特里赫特期,上述中亚各沉积盆地以及伊朗、阿富汗等地均位于新特提斯洋东段的北部,而阿拉伯地区则位于新特提斯洋南部。该研究不仅揭示了晚白垩世坎潘期至马斯特里赫特期新特提斯洋东段北部和南部双壳类化石组合的相似性和生物古地理亲缘性;从生物古地理角度,也为新特提斯洋演化和古地理重建等研究提供了新的依据。

本项研究得到中国科学院先导专项(B类)、第二次青藏高原综合科学考察研究、现代古生物学和地层学国家重点实验室等的资助。

论文相关信息:X. Rao, P. W. Skelton, S. Sano et al., Taxonomy and paleobiogeographic implication of Glabrobournonia Morris and Skelton (Hippuritida, Radiolitidae) from the Late Cretaceous Yigeziya Formation, southwestern Tarim Basin, Palaeoworld, https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.05.003

图1. a. 中亚产出晚白垩世双壳类固着蛤的塔里木盆地及周边盆地的地理位置;b. 塔西南地质图,示化石产地;c. 依格孜牙剖面上白垩统岩性柱状图,示化石产出层位

图2. 塔西南晚白垩世依格孜牙组Glabrobournonia minor (Pojarkova)。比例尺代表10 mm

图3. 坎潘期晚期古地理图 示Glabrobournonia在特提斯东段南北缘的分布242022-06 -

华南鄂西地区发现晚三叠世卡尼期潮湿事件的新证据

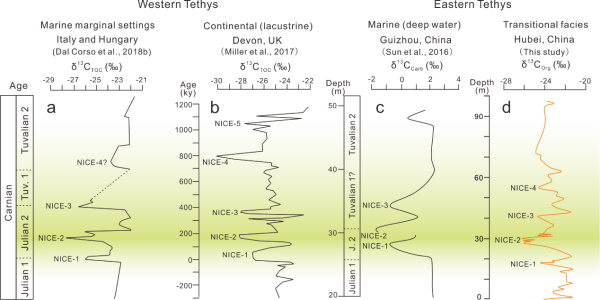

“卡尼期潮湿幕”(Carnian Pluvial Episode,简称CPE)是发生在距今约2.4亿年晚三叠世卡尼期的全球气候变化和沉积事件。该事件反映了以干旱为主的晚三叠世时期气候被多期次强降雨的潮湿气候所替代,并随之出现的一系列生物灭绝辐射及沉积序列变化的地质现象。

近年来卡尼期潮湿事件成为地质学界的研究热点,国外也报道过该事件在西特提斯地区的诸多记录;而对于我国所处的东特提斯地区,目前仅在四川、贵州、陕西和山西等地有报道。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员团队李青博士,与爱尔兰都柏林大学圣三一学院Micha Ruhl博士、曲阜师范大学谢小平教授等同行合作,对华南鄂西地区海陆过渡相巴东组上部沉积地层开展了全岩有机碳同位素分析研究。研究发现在湖北地区存在卡尼期潮湿事件的地球化学证据。该项研究成果近期发表在国际刊物《远古世界》(Palaeoworld)。

研究结果表明,在鄂西地区巴东组上部沉积中,随着碳同位素值(-21.2‰ - -26.2‰)的波动,出现了3次碳同位素值负偏(NCIE)。碳同位素负偏被作为卡尼期潮湿事件的显著特征之一,已被广泛地记录在海陆相沉积序列中。此次鄂西地区的记录与西特提斯晚三叠世卡尼期海相地层(意大利和匈牙利)所出现的有机碳同位素负偏次数及幅度均极为相似,并可与华南贵州地区海相卡尼期有机碳同位素的负偏进行对比。结合剖面岩性变化分析,研究团队认为巴东组上部碳同位素值负偏主要是由降雨量的增加所引起,由此推断出当时鄂西地区以海陆过渡相的温暖湿润气候为主。

通过对该事件在东特提斯华南海陆过渡相中响应的认识,研究团队认为巴东组三段的地质时代应由中三叠世延至晚三叠世卡尼期,并且这与锆石U-Pb测年证据所提出的时代结论相一致,具有重要的地层划分对比意义。本次发现也是华南湖北地区首次报道的卡尼期潮湿事件记录,为该全球气候事件提供了新证据,对理解东特提斯海、陆环境中的卡尼期潮湿事件具有重要意义。

本研究得到了国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导B类科技专项和南京古生物所古生物学与地层学国家重点实验室联合资助。

论文相关信息:Qing Li, Micha Ruhl, Yong-Dong Wang*, Xiao-Ping Xie, Peng-Cheng An, Yuan-Yuan Xu, 2021. Response of Carnian Pluvial Episode evidenced by organic carbon isotopic excursions from western Hubei, South China. Palaeoworld, 31(2): 324-333. DOI: 10.1016/j.palwor.2021.08.004.

图1 湖北鄂西地区研究剖面晚三叠世地层柱状图及地层出露情况

图2. 鄂西地区晚三叠世早期沉积的有机碳和总有机碳同位素负偏变化(NCIE)

图3 卡尼期潮湿事件在东、西特提斯地区的记录以及碳同位素变化对比232022-06 -

中国化石揭示最古老的昆虫资源脉冲效应

在自然界中,资源波动有时以脉冲形式发生,呈现出频率低、强度高和持续时间短等特征。资源脉冲是指短时间内出现大量可用资源的事件。资源脉冲事件是不同生态域之间能量、营养和生物量运移的一个重要机制。该现象广泛存在于现代生态系统之中,但我们对其深时记录所知甚少。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生张前旗在王博研究员和张海春研究员的指导下,与郑大燃研究员、博士研究生许春鹏和李婷、硕士研究生黎家豪、广西地质调查院王学恒工程师等人合作,对我国南方多个地区的中生代早期陆相地层开展了详细的调查工作。研究人员在广西贺州市西湾盆地下侏罗统石梯组中发现了丰富的海陆相动植物化石,并开展了详细的分类学、埋藏学和沉积学等研究,建立了“西湾生物群”并揭示了最古老的昆虫婚飞行为,这也是最古老的昆虫资源脉冲现象。该成果为我们深入了解中生代湖泊生态系统的特征和演化历程,以及水-陆生态系统间的联系提供了重要的化石证据。相关成果发表于《地质学》(Geology)和《历史生物学》(Historical Biology)期刊。

本次研究基于各类动、植物化石建立并命名了“西湾生物群”。西湾盆地中生界研究历史悠久,南京古生物所斯行健院士、周志炎院士都曾研究过产自西湾的植物化石,其中石梯组的昆虫化石曾由林启彬研究员集中报道。本次研究团队开展了地层学、古植物学、古昆虫学和沉积学等多学科的综合性研究,将石梯组发现的鲨鱼卵鞘、昆虫以及植物等化石与前人报道过的其他化石综合命名为“西湾生物群”。

基于沉积学、埋藏学分析,本次研究揭示了最古老的昆虫婚飞行为。婚飞行为指的是昆虫羽化之后集群繁殖的现象。此次研究团队在石梯组发现了一层壮观的蜉蝣成虫集群化石,蜉蝣个体数量高达数百只。这些蜉蝣为一新分类群——张氏侏罗沙蜉(Jurassephemera zhangi Zhang et al., 2022),归入沙蜉科,在分类位置上属于蜉蝣的基干类群。这是沙蜉科在中国的首次发现,并且是该科已知保存最完整的化石。

在生物地层学分析的基础上,研究团队开展了详细的埋藏学(元素能谱分析和拉曼组分分析)和沉积学(岩石切片)研究。石梯组下部水平纹层发育,化石层中蜉蝣成虫互相重叠,虫体朝向各异。根据化石层中 381只成虫保存方向的统计数据图,显示这些蜉蝣化石无明显的定向性。综合以上证据,该蜉蝣集群化石保存于低能的沉积环境,属于原地埋藏。这种大量同种蜉蝣成虫集中保存在同一层面上,同时又缺少其他生物类群,反映了它们当时的集群生活习性。

现生蜉蝣生命周期的大部分时间都生活在水中,羽化后的成虫通常只能存活数小时至几天。在短暂的成虫阶段,雄性个体在空中形成密集的集群,雌性个体必须在飞入并穿过雄性集群过程中找到雄虫交配,再找到合适的地方产卵,才能实现后代的繁衍。蜉蝣集群婚飞行为过去仅发现于蜉蝣冠类群中,本次发现表明这种复杂的集群婚飞行为在早侏罗世就已经存在于蜉蝣基干类群中。

利用元素能谱分析和拉曼组分分析,结果表明“西湾生物群”化石最外层主要为铁的氧化物和粘土矿物残留,但是化石表面成分则仍以碳元素为主;研究人员推断铁的氧化物可能是后期成岩过程中风化作用的产物。

本次研究揭示了最古老的昆虫资源脉冲效应。水生昆虫在食物网中扮演着重要角色,是水生植物的分解者和消费者,同时又成为鱼类和其他捕食者的食物。当水生昆虫从水中羽化、扩散到陆地并寻找配偶时,它们便成为了陆地食物网的重要组成部分。除了为捕食者提供食物外,突然出现的昆虫集群还可以对湖泊和溪流附近的植物群落产生“增肥效应”,原因在于这些昆虫的集群死亡和分解能够转变成生态系统的肥料。

本研究结果表明,侏罗纪蜉蝣短时间之内从水中集群羽化,形成了从水到陆的昆虫“脉冲”,这可能会导致滨水栖息环境生态系统通量的巨大变化,进而影响基础生态、生物地球化学循环。

作为水生昆虫的代表,蜉蝣昆虫短时间内集中羽化形成了一次资源脉冲事件,凸显了昆虫在深时陆地生态系统中关键的生态角色,蜉蝣昆虫在从水生生态系统到周围陆地生态系统的营养运输中发挥了重要作用。这种水生-陆生生态系统的联系可能是中生代湖泊生态系统中能量运移的重要特征。因此,西湾生物群中蜉蝣集群的发现为研究中生代水-陆生态系统之间的联系(“中生代湖泊革命”)打开了一个窗口,研究成果也揭示了目前已知的最古老的昆虫资源脉冲效应。

本研究得到了中国科学院和国家自然科学基金项目的联合资助。

论文信息:Zhang Qianqi, Wang Bo*, Zheng Daran, Li Jiahao, Wang Xueheng, Jarzembowski E.A., Xu Chunpeng, Li Ting, Zhang Haichun, Engel M.S. 2022. Mayflies as resource pulses in Jurassic lacustrine ecosystems. Geology. https://doi.org/10.1130/G50055.1.

Zhang Qianqi*, Zheng Daran, Jarzembowski E.A., Wang Xueheng, Li Jiahao, Engel M.S. 2022. The first Sharephemeridae (Insecta: Ephemeroptera) from the Jurassic Shiti Formation of South China. Historical Biology. https://doi.org/10.1080/08912963.2022.2077649.

图1:“西湾生物群”化石产地剖面

图2:石梯组保存的蜉蝣集群

图3:化石层沉积特征及化石表面元素分布

图4:西湾盆地早侏罗世生态系统复原图(南京古生物所杨定华绘制)022022-06