科研进展

-

2亿年前的交响乐:螽斯化石揭示中生代声学景观的演化研究结果揭示了中生代螽斯的声学行为的演化,为昆虫和早期哺乳动物的声学共演化假说提供了证据,也为动物的声学演化机制和中生代的声学景观提供了新信息。

声音交流是动物最重要的通讯方式之一,对动物的生存具有非常重要的意义。声音交流通常被用于求偶、交配、捕食和躲避天敌等行为中,这也构成了现代生态系统中纷繁复杂的声学景观的一部分。由于声学景观无法直接保存在化石记录中,我们对早期声学景观面貌以及动物声音交流行为的起源和演化了解非常有限。

直翅目昆虫是现今多样性最高的鸣声生物,包括我们常见的蟋蟀、螽斯、蝗虫等。其中螽斯(俗称蝈蝈、纺织娘)可以利用前翅间的相互摩擦发出声音,依靠前足的听器(鼓膜)接收声音信号。螽斯在中生代非常繁盛,因此是动物声学演化研究的一类理想类群。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所的博士研究生许春鹏在王博研究员和张海春研究员的指导下,建立了首个化石直翅目形态特征数据库,以中生代的螽斯化石为研究对象,分析了该类群声音器官的形态特征,并重建了其鸣声频率的宏演化历史。研究结果揭示了中生代螽斯的声学行为的演化,为昆虫和早期哺乳动物的声学共演化假说提供了证据,也为动物的声学演化机制和中生代的声学景观提供了新信息。相关研究成果于2022年12月13日在线发表于《美国科学院院报》(PNAS)上。

研究取得的主要成果如下:

1 重建了中生代螽斯的鸣声频率。研究团队检视了各地馆藏的直翅目化石标本,建立了螽斯化石的关键形态特征数据库,并根据生物物理模型,对中生代螽斯的鸣声频率进行了系统重建。对南非和哈萨克斯坦标本研究发现,早在三叠纪中期螽斯就已经可以发出高频的鸣声(12-16 kHz),这也是整个动物界最古老的高频声音记录。进一步的数据库分析表明,中生代螽斯已经演化出极高的声音频率多样性,并已经具有明显的声学生态位分区现象。声学生态位分区的出现,可以极大地降低声音交流时其他声学信号的干扰,提高声音交流的效率。高效的声音交流能力很可能是中生代早期螽斯辐射演化的驱动因素之一。

2 发现了最古老的昆虫听器和复杂声学行为。在侏罗纪鸣螽化石中发现了保存精美的听器。无论是在大小、位置还是在结构上,它们和一些现生螽斯(例如鸣螽、沙螽)的听器几乎一样。它们分别位于一对前足的内侧(后侧)和外侧(前侧),由内部椭圆形的硬质鼓膜板和包围在其外侧新月形的软质鼓膜组成。这种结构表明其可能以硬质的鼓膜板为支点,形成杠杆结构以大大地提高声波的传导效率。综合鸣器和听器的证据表明,早在侏罗纪雄性螽斯间的复杂声学行为(争斗和领地行为)已经出现。

3 中生代螽斯的类群转换和声学演化。在早-中侏罗世,螽斯类群发生了明显的类群转换现象:原本占据主导地位的哈格鸣螽科昆虫开始衰落,鸣螽科昆虫开始崛起。同时,中生代哈格鸣螽科和鸣螽科昆虫的鸣声频率虽然都主要分布在4-16 kHz之间,但却有极大的不同:哈格鸣螽科昆虫的鸣声频率在4-16 kHz近乎均匀分布,而鸣螽科昆虫的鸣声频率显示为双峰分布(主要位于4-8 kHz和12-16 kHz两个范围内)。高频鸣声有利于躲避捕食者的探查,但传播距离较近;低频鸣声则恰好相反,虽易被捕食者探查,却能够传播更远的距离。鸣螽科昆虫叫声频率的双峰分布表明,每个种类在“传播距离”和“躲避探查”之间根据自身需求和特点更好地权衡,避免了既容易被探查又传播不远的情况。此外,螽斯前翅声音辐射区域的变化(镜区面积占比提升)也说明了从中-晚三叠世到中侏罗世,其发声能力有了明显增强。

4 为螽斯和早期哺乳动物的声学共演化假说提供证据。与其他脊椎动物相比,现生哺乳动物具有更高频的听力范围和更灵敏的听觉能力。在爬行动物占据主体生态位的中生代,原始哺乳动物可能多为夜行的小型食虫类,很可能利用声音进行定位猎物和侦查捕食者。而善于鸣叫、体型硕大的螽斯可能为早期哺乳动物提供了理想的食物来源。

本研究发现中生代螽斯在早-中侏罗世发生一次明显的类群更替(从哈格鸣螽科主导转为鸣螽科主导),时间上恰好对应了早期哺乳动物的辐射事件,并伴随其听觉能力的提高。因此,早期哺乳动物很可能对螽斯的演化产生了定向选择作用,导致了哈格鸣螽科昆虫的衰落以及声学通迅能力和飞行能力更强的鸣螽科昆虫的崛起。反之,螽斯高频声音的出现可能也促进了早期哺乳动物听觉能力的提高。

5 为中生代的声学景观提供新认识。在现代陆地生态系统的声学景观中,热带地区由昆虫和青蛙的叫声占据主导,而在温带地区,鸟类的叫声更为丰富。本研究总结和梳理了动物重要声学演化事件。研究发现中生代声学景观与现代完全不同:在三叠纪由昆虫尤其是螽斯的鸣声占据主导;早侏罗世青蛙和晚侏罗世鸟类的出现带来了新的声音;直到白垩纪,森林中的声学景观才接近现代面貌。总之,随着各类鸣声动物类群的辐射演化,中生代陆地生态系统的声学景观面貌逐渐复杂化。

该研究由中国科学院南京地质古生物研究所、临沂大学、法国自然历史博物馆、德国黑森州立博物馆、俄罗斯科学院古生物研究所、英国自然历史博物馆和美国自然历史博物馆的研究团队共同完成。

此研究得到了中国科学院、科技部、国家自然科学基金委和DDE计划的资助。南京古生物所画师杨定华绘制了生态复原图。

相关论文:Xu Chunpeng, Wang Bo*, Wappler T., Chen Jun, Kopylov D., Fang Yan, Jarzembowski E.A., Zhang Haichun, Michael S.E. (2022) High acoustic diversity and behavioral complexity of katydids in the Mesozoic soundscape. PNAS, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2210601119.

图1 三叠纪螽斯的音齿(上)和侏罗纪螽斯的听器(下)

图2 动物听力范围(上)、现生和中生代螽斯的鸣声频率分布(下)

图3 鸣螽总科声音辐射区域演化散点图(左)和箱型图(右)

图4 动物声学演化事件132022-12 -

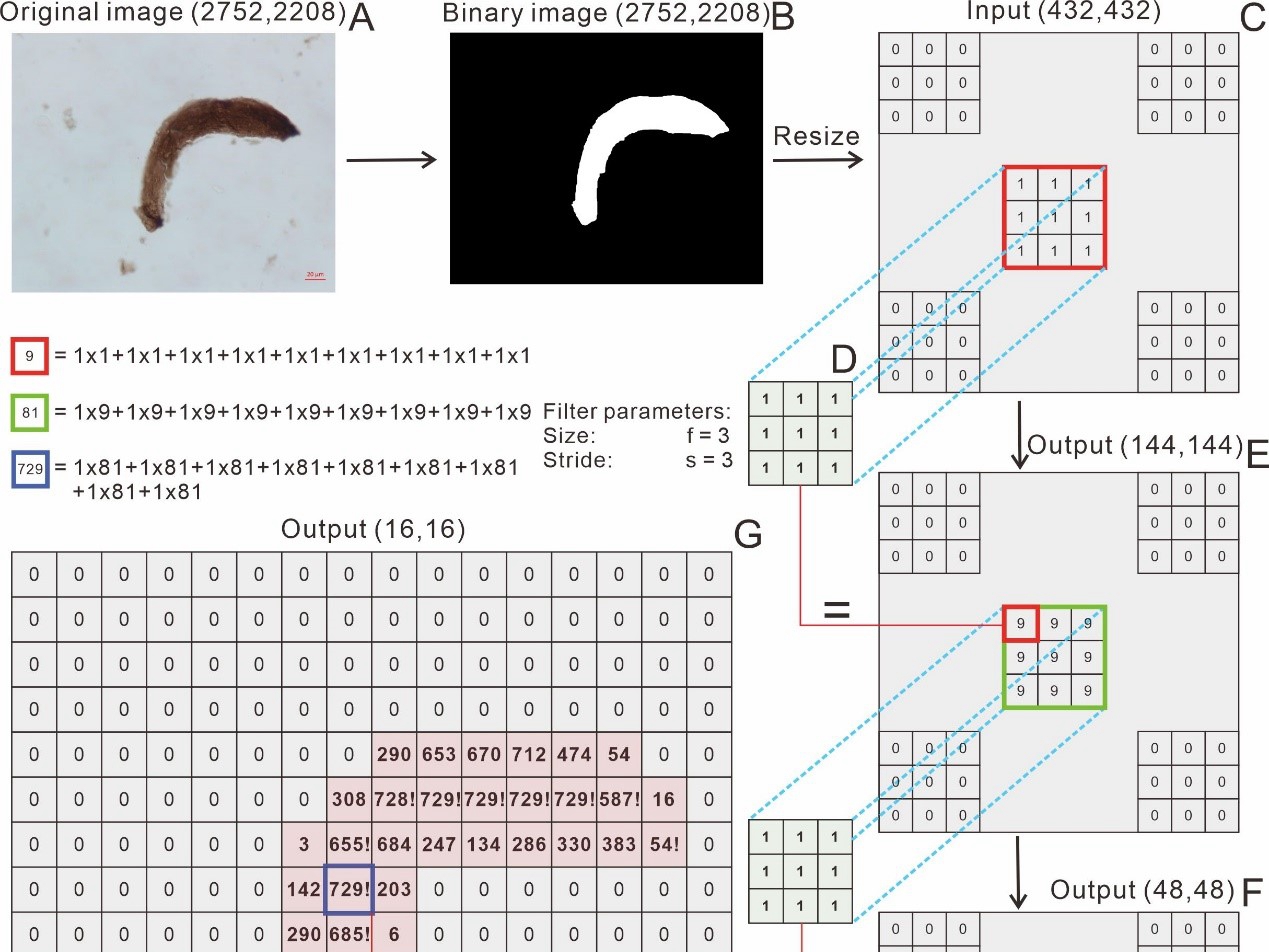

FossilMorph:化石自动测量和定量分析的新工具

大数据与人工智能是驱动地球科学研究范式革新的重要手段。其在古生物学研究中也有着越来越多的应用,如利用卷积神经网络进行化石图像的智能识别分类、采用数字图像处理技术进行化石形态特征数据的自动获取和分析等。

随着古生物化石样品采集精度的提高和科研与生产实践中对样品分析更加高效的需求,科研人员通常需要在较短时间内处理大量化石图像。其中对其进行形态学特征的测量与分析是图像处理的主要工作之一。目前化石的形态学数据主要依赖于手动操作测量软件,如Image J等。这样不仅繁琐耗时,而且具有一定的主观性,容易产生人为误差。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队的万斌副研究员指导硕士研究生郑文涛,与东南大学、上海交通大学、南京大学的研究人员合作,设计开发了一款化石图像测量分析的可视化操作界面—“FossilMorph”工具软件。该软件可用于进行化石图像形态特征的自动测量和定量分析。研究成果近期发表于地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)。

该软件版本主要是基于OpenCV-Python快速图像处理的计算机视觉工具,使用了多种图像处理技术,包括灰度转换、图像滤波、图像二值化、连通域分析等,并采用了OCR字符识别技术对化石图像比例尺进行自动识别以及换算,实现了对椭球形、丝状体、部分破损等类型的有机壁微体化石形态特征进行自动化批量提取和定量分析。分析结果可以Excel数据(.xlsx格式)导出或以箱线图、散点图、直方图、聚类图等多种类型图件呈现。

该软件的应用可大幅节省科研人员的时间与精力,明显提升化石图像形态特征的数据化和准确率。目前批处理模式可在1分钟内完成2000个化石图像形态数据的采集和分析。该技术在一定程度上表明了数字图像处理技术在有机质壁微体化石研究中具有很大潜力。

目前,该软件版本对于个体保存、形态相对简单、且主体与背景对比强烈的化石图像(如光学显微镜下的孢粉和疑源类酸蚀处理的薄片照片)具有较好的处理效果。未来随着算法的创新,FossilMorph将不断优化,致力于处理形态更为复杂的化石类型和集群保存化石组合等,并与卷积神经网络应用相结合,依据化石定量化的形态和结构特征,进行化石图像的智能识别和定量分析,从而挖掘化石背后的更多真实有效数据信息,为揭示生命演化提供数据支撑。

相关软件已申请中国版权保护中心的计算机软件著作权。

该研究受到国家自然科学基金项目、中国科学院先导专项B类和前沿重点部署项目、现代古生物学与地层学国家重点实验室项目、香港特别行政区博士后奖学金联合资助。

论文相关信息:Zheng Wentao#, Lou Zhouwei#, Yu Yefeng, Tang Qing, Wang Xiaopeng, Zhao Xianye, Shi Hongyi, Wan Bin*. FossilMorph: A new tool for fossil automatic measurement and statistical analysis. Palaeoworld. 2022. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.11.001.

图1 FossilMorph数字图像处理流程图

图2 丝状体类型的算法示意图

图3 FossilMorph单图处理模式(A)和批量处理模式(B)界面截图

图4 FossilMorph数据定量分析的图件展示092022-12 -

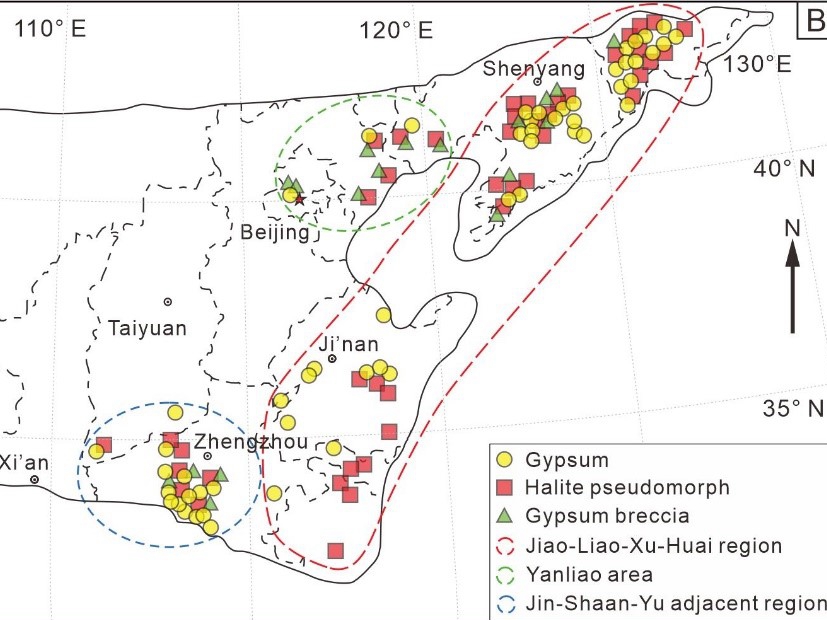

华北板块早寒武世膏盐沉积研究取得新进展研究系统总结了华北板块寒武纪早期膏盐沉积的地理分布范围及地层赋存特征,并探讨其对应的事件地层学、古地理学和古环境意义。

膏盐沉积通常形成于中低纬度地区的封闭、半封闭沉积环境中,是干旱气候和蒸发相环境的敏感沉积物,具有重要的事件地层学、古地理学和古环境指示意义。寒武纪早期是地质历史中一次大规模的膏盐沉积期,在华北板块寒武系下部地层中就广泛发育有膏盐沉积,这为探讨含膏盐沉积地层的时代,以及该时期华北板块的古地理位置和古环境变化提供了实证材料。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队的万斌副研究员指导硕士研究生郑文涛,与南京大学科研人员合作,系统总结了华北板块寒武纪早期膏盐沉积的地理分布范围及地层赋存特征,并探讨其对应的事件地层学、古地理学和古环境意义。相关成果近期发表在国际地学专业期刊《亚洲地质》(Journal of Asian Earth Sciences)上。

研究发现,华北板块寒武系广泛分布的主要是浅水台地相碎屑岩-碳酸盐岩组合,下寒武统地层具有“两灰加两红”的沉积模式。膏盐沉积主要发育在下寒武统的两套红色岩系中,表现为石膏、石盐假晶和膏溶角砾岩等。膏盐沉积的地理分布,集中在华北板块东缘的胶辽徐淮地区和南缘晋陕豫交界区,并在东北缘的辽宁太子河-浑江流域地区和南缘的豫西地区形成两个沉积中心。综合生物地层学、化学地层学和碎屑锆石年代学等证据,表明华北板块这两套膏盐沉积的确切时代为早寒武世都匀期(514-509 Ma),推测该时期发生了重要的干旱事件,可以作为准确限定含膏盐沉积时代的地层对比标志。

膏盐沉积的形成还与所处的纬度密切相关。现代膏盐沉积主要呈带状分布在南北纬30°附近,地史上蒸发岩沉积的古纬度也大都分布这个区间。因此,在总结早寒武世膏盐沉积地理分布特征的基础上,结合最新的古地磁、生物古地理和沉积物源等证据,本次研究认为华北板块在都匀期的地理位置是位于北纬20°- 30°之间,贴近冈瓦纳大陆西缘,主体呈北西-南东向展布。

寒武纪早期是后生动物起源和演化的关键时期,发生过两次生物灭绝事件,分别是古杯动物大灭绝事件(AECE)以及莱德利基虫类和小油栉虫类大灭绝事件(ROECE)。本次研究发现,华北板块寒武纪早期膏盐沉积和这两次大灭绝事件在时空关系上具有较高的耦合性,进而推测膏盐沉积所代表的多期海退和高温干旱事件,导致了海水盐度的增加和底栖动物栖息地的丧失,可能是造成以古杯动物和莱德利基虫等为代表的底栖生物灭绝的重要环境因素。

本研究得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院、现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文相关信息:Zheng Wentao, Wang Xiaopeng, Wan Bin*, Pang Ke, Tang Qing. Journal of Asian Earth Sciences. 2023 242:105489. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105489.

图1 华北板块早寒武世膏盐沉积的地层分布

图2 华北板块早寒武世古地理位置恢复(514-509 Ma)

图3 华北板块早寒武世膏盐沉积与生物-环境演化事件综合图072022-12 -

西北太平洋地区末次冰期北极物种的南移本次研究对于理解西北太平洋地区在末次冰期的古生态古环境演化有重要意义,对于了解海洋生物对环境变化的响应以及人为和气候变化导致的极地物种迁移具有重要的参考价值。

东亚冬季风作为亚洲季风系统的重要组成部分,对东亚地区气候和环境演变具有重要影响。然而,东亚冬季风气候动力学对海洋生物的影响并未引起足够的关注。西北太平洋地区凭借着其重要的地理位置及其对气候变化的敏感性,成为研究全球变化和古季风演化的理想场所。

由中国科学院南京地质古生物研究所、河海大学、美国史密森尼国家自然历史博物馆和香港大学组成的国际研究团队,在黄海和日本海选取了8个站位,重建了该区域在末次冰期北极介形虫的时空分布。研究将有助于深入理解北极物种的生物地理分布格局及其对气候变化的响应机制。相关研究成果于近期发表在《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)。

研究团队在南黄海YSZK-1站位的沉积物柱状样中发现33属43种介形虫。通过非度量多维尺度分析(non-metric multidimensional scaling),将这些介形虫分为三个组合,分别为:主要分布于北极区域的介形虫组合、温带和亚热带介形虫组合以及冷水介形虫组合;而这些北极介形虫和冷水介形虫分别出现在两次不同的时间段。通过与南黄海其他站位及日本海IODP U1427站位等的对比分析,并结合AMS 14C测年结果和光释光测年结果,研究人员首次确定了北极介形虫出现在黄海的时间,即第一次出现在12万至10万年前,第二次的时间为3万至1.5万年前。

北极介形虫的出现在黄海一直被用于指示古冷水团的存在。目前冷水团主要分布于黄海中央海槽附近,平均深度44米,温度小于10℃且盐度范围在32-33‰之间。这些深度、温度和盐度范围实际上也符合所发现的北极介形虫生活的舒适环境,然而现今在黄海水体中只发现了一种主要栖息于北极附近的介形虫。

研究人员进一步比较现今黄海和北极海域的环境情况后,认为末次冰期北极介形虫在黄海的两次出现事件意味着增强的且温度更低的古冷水团的存在。此外,前人研究也证实,强东亚冬季风会促进黄海冷水团的形成,并进一步影响西北太平洋地区的海洋生态系统。而东亚冬季风增强的时间,也与北极介形虫出现在黄海的时间相吻合。因此,研究人员认为强东亚冬季风在12万至10万年前和3万至1.5万年前出现,促进了黄海古冷水团的形成并降低黄海冬季的水体温度,从而使北极介形虫能够向南栖息至黄海海域。

本次研究对于理解西北太平洋地区在末次冰期的古生态古环境演化有重要意义,对于了解海洋生物对环境变化的响应以及人为和气候变化导致的极地物种迁移具有重要的参考价值。

南京古生物所王贺博士和香港大学Moriaki Yasuhara副教授为论文的通讯作者,河海大学张鹏辉副教授和美国史密森尼国家自然历史博物馆Huai-Hsuan M. Huang博士为论文的共同第一作者,合作者包括香港大学洪媛媛博士和Skye Yunshu Tian博士,中国地质调查局青岛海洋地质研究所刘健研究员、陈建文研究员和梁杰正高级工程师,以及韩国首尔大学Yong Il Lee教授。

本项研究得到江苏省自然科学基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室开放课题、国家自然科学基金以及中国地质调查局项目等共同资助。

论文相关信息:Zhang, P., Huang, H.-H. M., Hong, Y., Tian, S. Y., Liu, J., Lee, Y., et al. (2022). Southward migration of Arctic Ocean species during the Last Glacial Period. Geophysical Research Letters, 49, e2022GL100818. https://doi.org/10.1029/2022GL100818.

图1 本研究报道的黄海和日本海站位的分布图

图2 本次研究发现的北极介形虫分布范围以及生活环境

图3 北极介形虫在黄海钻孔和日本海站位中的分布对比图182022-11 -

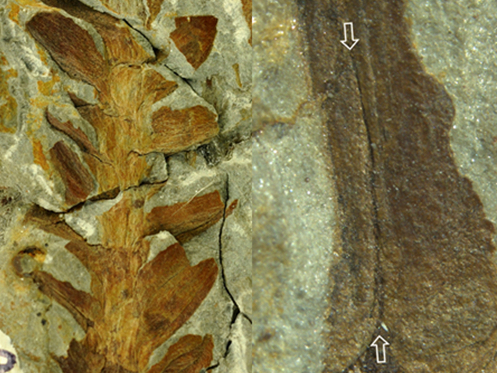

辽西初现白垩纪最早的花蕾这枚产于凌源的化石命名为“凌源古蕾”。该化石是目前人们在白垩纪地层中发现的最早的花蕾化石。相关研究成果刊登在瑞士学术期刊《生物学》(Biology)上。

被子植物的花朵给世界带来了美丽芬芳,也是植物吸引昆虫协助传粉的利器。植物学意义上的花朵和通常概念中的花朵有所不同:前者指的是被子植物的生殖器官,后者指的是拥有艳丽好看的花瓣的花朵。

虽然早白垩世义县组地层产出过不少被子植物的生殖器官(例如著名的古果),但此前的化石中并未发现典型意义上的花朵——没有是艳丽好看的花瓣。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员和深圳市兰科植物保护研究中心陈利君高级工程师共同研究了一块来自辽宁省凌源市大王仗子附近的义县组地层中保存完好的花蕾化石。他们将这枚产于凌源的化石命名为“凌源古蕾”。该化石是目前人们在白垩纪地层中发现的最早的花蕾化石。相关研究成果刊登在瑞士学术期刊《生物学》(Biology)上。

本次发现的化石花蕾长在一个15mm长的细梗上;花蕾呈椭圆形,长17mm,宽9mm;底部有类似花萼的结构,其上是层层包裹着花蕊的花瓣。由于松柏类中某些球果与凌源花蕾类似,因此,研究人员特意将其与当时常见的松柏类球果加以了区分。松柏类球果的梗一般粗短,球果表面有粗糙的鳞盾,鳞盾之间鲜有重叠和覆盖;而凌源花蕾的梗偏长,花蕾表面相对光滑,至少有三层花瓣相互重叠和覆盖。

凌源花蕾的发现表明,通常意义上的“花朵”在早白垩世已经出现。漂亮的花瓣除了吸引来访的昆虫协助完成授粉过程外,其另外一个重要功能是保护花蕾内幼嫩的花蕊。此次发现的花蕾化石也给未来在义县组中发现盛开花朵提供了借鉴。凌源花蕾的出现还表明,早白垩世的被子植物与昆虫很可能已经开始了协同演化。

论文相关信息:Chen L-J, Wang X. A Flower Bud from the Lower Cretaceous of China. Biology. 2022; 11(11):1598. https://doi.org/10.3390/biology11111598.

花梗顶端的花蕾以及叠覆的花瓣

电子显微镜下三层叠覆的花瓣042022-11 -

被子植物起源研究获进展被子植物既是人类起源的重要生态因素,又是人们赖以生存的重要生物资源。因此,被子植物也成为了植物学家最为关注的植物类群。尽管上百年来人们不懈努力,被子植物的起源仍是植物学家所面临的难题。

被子植物既是人类起源的重要生态因素,又是人们赖以生存的重要生物资源。因此,被子植物也成为了植物学家最为关注的植物类群。尽管上百年来人们不懈努力,被子植物的起源仍是植物学家所面临的难题。

按照传统理论,被子植物雌蕊的基本单元——心皮,是由边缘上长胚珠的大孢子叶经过沿纵向内卷形成的。近年来,中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员提出了新的“一统理论”,即心皮是由一片叶包裹一个长胚珠的枝形成的复合结构。这一理论有部分化石证据支持,也符合当前植物功能基因的研究成果。

近日,王鑫和西班牙比戈大学桑托斯博士共同研究了一块保存完好、来自三叠纪的植物生殖器官的化石,并将其命名为“三叠纪跨界者”(Combina triassica)。该枚化石中的花既具有裸子植物松柏类的外貌,又具有近似被子植物的胚珠包裹状态。相关研究成果《来自西班牙中三叠统的前心皮》发表于国际著名的学术期刊《植物》(Plants)上。

化石中该器官类似于在三叠纪常见的松柏类的球果,但研究者仔细观察后发现这个“球果”的“苞鳞”几乎完全包裹住了其腋部的倒生胚珠。之所以说“几乎完全包裹住”是因为“苞鳞”在其腹面还留了一个缝。这个“缝”则意味着该生殖器官对其胚珠的包裹程度尚未达到被子植物的程度。

“三叠纪跨界者”化石对于植物学家们认可新的植物理论具有重要意义。因为它的形态结构没有超出一统理论的预测范围,却与此前传统理论的预测不符。

相关研究得到了中国科学院战略先导专项、国家自然科学基金及欧洲社会基金等的资助。

论文相关信息:Santos, A.A.; Wang, X. Pre-Carpels from the Middle Triassic of Spain. Plants 2022, 11, 2833. https://doi.org/10.3390/plants11212833.

三叠纪跨界者的模式标本

生殖器官侧生单元的腹缝线(箭头)

伴生的一个侧生单元中的胚珠,腹面观;箭头指向其珠柄312022-10 -

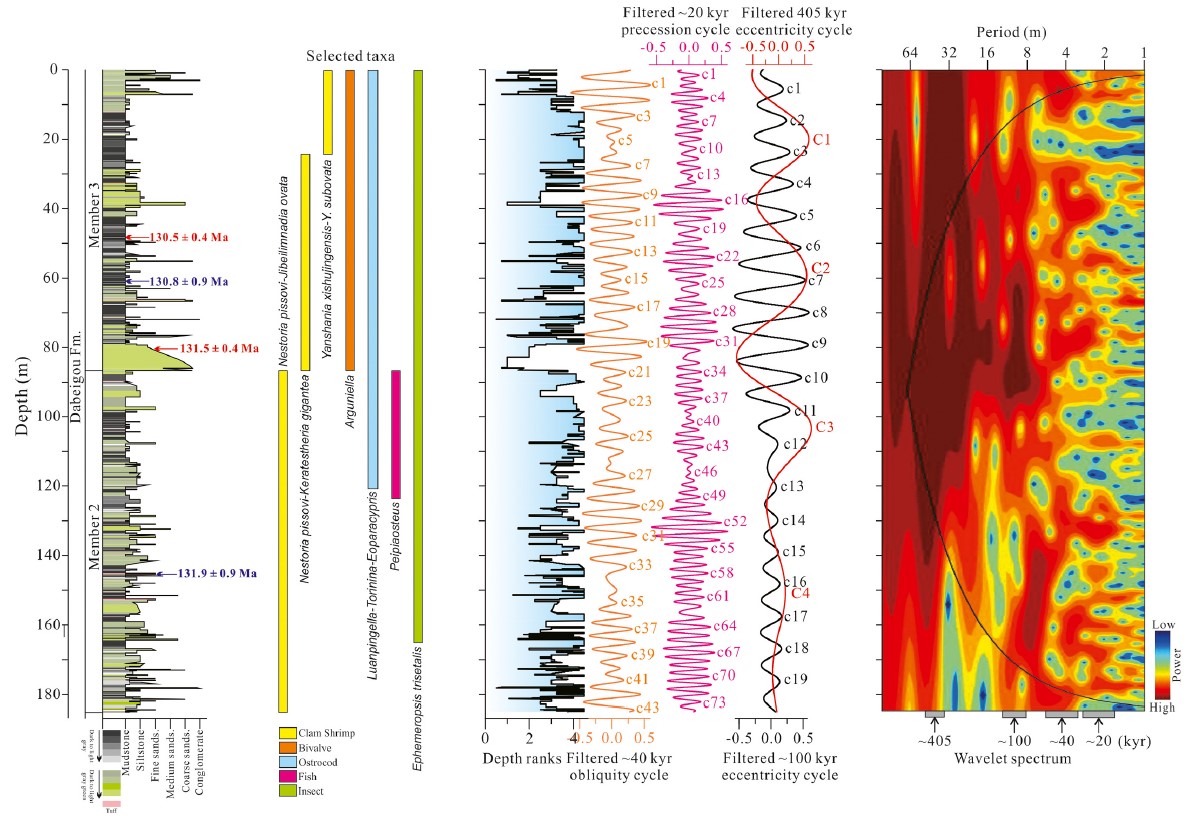

滦平盆地早期热河生物群新的天文年代标尺

早白垩世热河生物群是一个世界级的陆地特异埋藏化石宝库,保存有很多精美的化石,包括带毛的恐龙、早期鸟类、哺乳类、翼龙类、鱼类、两栖类以及无脊椎动物和早期被子植物等,极大地提升了我们对中生代陆地生态系统和众多生物起源和演化的认知。

热河生物群主要分布于东亚地区,我国的河北北部(冀北)、辽宁西部(辽西)和内蒙古东南部是其核心分布区。热河生物群分为早期、中期和晚期三个演化阶段。早期热河生物群主要保存于冀北滦平盆地大北沟组(二段和三段)和四岔口盆地花吉营组;中期和晚期热河生物群主要保存于辽西的义县组和九佛堂组。尽管中期和晚期热河生物群的生物多样性明显高于早期热河生物群,但早期热河生物群包含很多基干类群,因此建立早期热河生物群高分辨率的年代标尺对深入了解热河生物群的起源至关重要。

前人曾对滦平盆地大北沟组和四岔口盆地花吉营组中的火山灰进行了多种方法的锆石U-Pb定年测定,但受限于定年方法和精度,以及可用于定年的火山灰层数量的限制,早期热河生物群高分辨率的年代标尺尚未建立。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所房亚男博士、张海春研究员、王博研究员、郑大燃研究员等与美国哥伦比亚大学Paul Olsen教授合作,通过对滦平盆地榆树下剖面大北沟组二段和三段的“Depth ranks”数据进行天文旋回分析,建立了完整且高分辨率的早期热河生物群天文年代标尺(132.4-130.7 Ma),并在此基础上探讨了影响早期热河生物群发展和保存的气候因素。该成果近期发表于国际期刊杂志《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。

“Depth ranks”是一系列数字化的沉积微相,分别代表不同的湖水深度。在封闭的、构造稳定的陆相湖盆中,湖平面的变化主要受控于气候因素,因此depth ranks是最直观的古气候替代指标。本研究在大北沟组二段和三段共识别出九个沉积微相。一个极端是滨湖相沉积,主要由10-30cm厚、横向稳定的板状细砾岩(砾石颗粒呈圆形或次圆形)组成,被赋予depth rank “0.5”;另一个极端是深湖相沉积,主要由富含化石的深灰色泥岩组成,被赋予depth rank “4.5”。通过高分辨率的野外地层测量和描述,本研究在厚约185m的大北沟组二段和三段共划分了450个depth rank层段,平均采样密度约40cm;最终获得一条高分辨的相对湖平面变化曲线(图1)。

通过对depth ranks进行天文旋回分析,发现在早期热河生物群发育期,滦平盆地的湖平面受到多个米兰科维奇旋回的控制,包括405 kyr的长偏心率、~100 kyr的短偏心率、~40 kyr的斜率和~20 Kyr的岁差(图1和图2)。405 kyr的长偏心率是由木星和金星轨道近日点之间的相互作用造成,并被证实稳定性一直可持续到晚三叠世。本研究将depth ranks调谐到405 kyr曲线上,建立了长约1.7 Myr的天文浮动标尺(图3)。将该条标尺锚定在已发表的锆石U-Pb年龄上,为早期热河生物群建立了132.4-130.7 Ma的天文年代标尺(图3)。

通过孢粉分析表明,在早期热河生物群发育期,滦平盆地气候湿冷。基于目前的天文年代标尺,本研究认为早期热河生物群的发展可能受到全球气候变冷事件(Weissert Event)和古纬度的共同影响。同时,与张家口组和大北沟组一段沉积期火山频繁喷发的环境不同,在大北沟组二段和三段沉积期,滦平盆地环境平稳、湖泊发育,为早期热河生物群的发育创造了条件。

在更小的时间尺度内,早期热河生物群主要保存于深湖相泥岩中,而湖平面的变化主要受控于米兰科维奇旋回。结合早期热河生物群较冷的气候背景,本研究认为在偏心率峰值期的低岁差期(北半球夏季位于近日点)和高斜率期有助于缓解湿冷的气候条件和湖泊的发育,从而有助于生物的发展和保存。

此项研究获得了国家自然科学基金委和现代古生物和地层学国家重点实验室的资助。

论文相关信息: Yanan Fang*, Paul Olsen, Daran Zheng, Naihua Xue, He Wang, Chunpeng Xu, Sha Li, Bo Wang, Haichun Zhang, 2022. A new astronomical time scale for the early Jehol Biota in the Luanping Basin, northeastern China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 607, 111273. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111273.

图1 滦平盆地榆树下剖面大北沟组二段和三段岩性地层、生物地层、depth ranks、相关滤波及小波变换图

图2 滦平盆地大北沟组二段野外照片

图3 滦平盆地大北沟组二段和三段天文年代标尺242022-10 -

喜马拉雅块体中奥陶世腹足类化石及古地理演化研究进展腹足类动物作为现代地球上最繁盛的软体动物,其化石组合也有着重要的古生态学和古地理学意义。2016年以来的几次野外期间,研究团队在西藏聂拉木地区采集到了大量完整保存的腹足类化石。

我国西藏最南部的喜马拉雅地块是目前地球上海拔最高的区域,其沉积历史、构造演化、古生物面貌和矿产资源等一直是地质学领域研究的热点。近年来,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队针对该区域的下古生界进行多次野外工作,在沉积学、碳同位素化学地层学、牙形刺和笔石生物地层学等领域取得了一系列研究成果。

腹足类动物作为现代地球上最繁盛的软体动物,其化石组合也有着重要的古生态学和古地理学意义。2016年以来的几次野外期间,研究团队在西藏聂拉木地区采集到了大量完整保存的腹足类化石。

近期,南京古生物所李文杰博士、方翔副研究员、黄家园博士生和张元动研究员等,与来自曲阜师范大学、泰国马哈沙拉堪大学和澳大利亚新南威尔士地质调查局的同行合作,系统研究了这批腹足类化石标本,并依据该地层产出的其他门类化石组合规律和沉积学特征讨论这些腹足类化石的古生态学意义。同时,研究团队还收集了周边地区奥陶纪腹足类化石产出记录,利用定量分析手段开展了中–晚奥陶世之交的古地理演化研究。相关研究成果近期发表在国际SCI期刊《远古世界》(Palaeoworld)上。

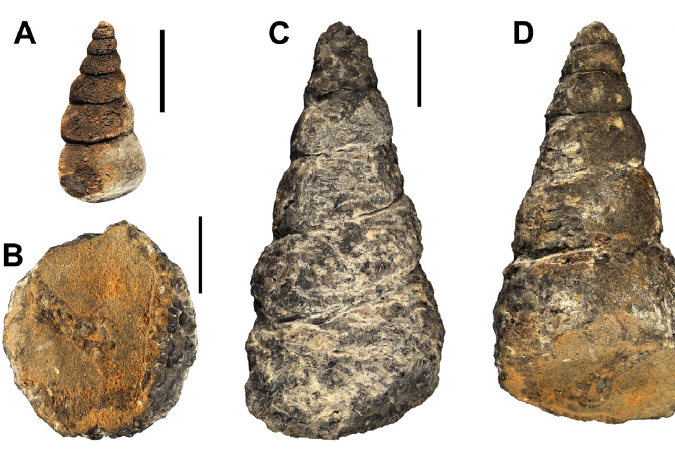

研究团队系统描述了新采集自阿来剖面阿来组的腹足类标本,共2属5种,对前人在该地区报道过的部分标本进行了厘定。牙形刺生物地层指示这些腹足类属于中奥陶世达瑞威尔中晚期。阿来组所产出的腹足类化石以马氏螺(Maclurites)占绝对优势,同时伴随少量的“链房螺”("Hormotoma")和铁饼螺(Tropidodiscus)。这种腹足类组合特征与前人在北美识别的生活在底栖组合BA2-4的马氏螺群落(Maclurites community)高度相似。结合前人报道的阿来组腕足动物化石产出记录和沉积微相特征,本研究认为阿来组的腹足类也属于马氏螺群落,并且可指示水能较高的BA2-3(水深约5–60 m)。

研究还发现产自喜马拉雅块体的马氏螺群落可以与华北板块西缘同时期地层桌子山组中的马氏螺群落对比,并且两地在达瑞威尔晚期均发生了显著的水体加深现象,导致马氏螺群落几乎同时消失。伴随这一现象,喜马拉雅块体中原本与华北十分相似的直角石类头足类和暖水牙形刺等生物类群也被华南型的特征分子所替代。

研究人员还对我国主要块体和澳大利亚产出的奥陶纪腹足类化石记录进行聚类分析,发现从大坪期(中奥陶世早期)到桑比期(晚奥陶世早期),华北逐渐远离喜马拉雅;而华南则与喜马拉雅逐渐靠近,在桑比期腹足类面貌与喜马拉雅块体有着极高的相似性。

本研究依据奥陶纪腹足类化石和沉积岩相对比,进一步揭示了冈瓦那周缘地区在奥陶纪中-晚期之交发生的动物区系转换现象,并认为该事件与海平面上升以及构造活动有紧密联系,进而对于理解冈瓦那周缘地区在奥陶纪的生物古地理演化有重要意义。

本研究得到第二次青藏科考项目、国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项(B类)联合资助。

论文信息:Li, W.J., Fang, X., Yu, S.Y., Burrett, C., Zhen, Y.Y., Huang, J.Y., Zhang, Y.D. Middle Ordovician shallow-water gastropods from southern Xizang (Tibet), China. Palaeoworld, https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.08.003.

图1. 西藏聂拉木地区阿来剖面阿来组的马氏螺标本Maclurites xizangensis(A–B)和Maclurites cf. xizangensis(D–I)

图2. 华北西缘桌子山组的鄂尔多斯“链房螺”(‘‘Hormotoma” ordosensis)(A)和西藏阿来剖面阿来组的鄂尔多斯“链房螺”(‘‘Hormotoma” ordosensis)(B–E)

图3. 达瑞威尔期冈瓦那和冈瓦那周缘地区马氏螺群落古地理分布特征(A)和达瑞威尔中–晚期华北西缘和喜马拉雅块体岩相、生物相转换事件对比(B)202022-10 -

气候变冷期的缺氧海水扩张逆转奥陶纪生物大辐射距今约4.6亿年的奥陶纪大辐射,是地球历史上规模最大的生物辐射事件之一。最近,中国科学院南京地质古生物所科研人员与国外同行合作研究发现,奥陶纪气候变冷期的缺氧海水扩张,可能是大辐射期间生物多样性达到峰值之后发生明显转折的诱因。相关研究成果发表在国际知名刊物《地球与行星科学快报》(Earth and Planetary Science Letters)上。

奥陶纪是生物与环境协同演化的关键时期,不仅见证过大气氧气含量的阶段性上升和二氧化碳浓度的长期下降,还记录着海洋动物的爆发和早期植物的登陆。其中,海洋动物多样性的迅速增长和生态系统的复杂化,在地球生物演化史上被称为“奥陶纪生物大辐射”。对此,前人曾提出多种成因假说,如气候变冷、大气氧化、海平面上升,甚至包括地外因素如小行星分解等。然而,多样性峰值之后的转折及其环境背景机制,却一直未被深入研究。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所张俊鹏博士、张元动研究员与美国加州大学河滨分校杰出教授Timothy W. Lyons、辛辛那提大学教授Thomas J. Algeo等学者合作研究,表明气候变冷期的缺氧海水大幅扩张,曾导致中-晚奥陶世海洋生物多样性发生明显转折。相关学术论文已在线发表于地学综合期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)上。

研究选取华南地区奥陶系扬子地台陆棚洼陷(真金剖面)的庙坡组与斜坡相(安页1井)的宁国组和胡乐组泥页岩为材料,开展了铁组分、主微量元素、δ15Nbulk、δ34Spy等多种地球化学指标相结合的研究工作,并首次报道华南地区中奥陶统黑色页岩的δ98Mo数据(图1)。

其中,安页1井的δ15Nbulk表现出由下到上、从~5.5‰到~2‰的长期负漂,且和真金剖面一样,在达瑞威尔阶与桑比阶界线附近表现出~1-2‰的低值(图1和2A),表明细菌固氮方式在达瑞威尔晚期到桑比早期逐渐占据主导地位,这与中-高的海洋初级生产力水平以及贫氧-缺氧的底水环境特征相符合。

另一方面,铁组分和δ34Spy证据揭示斜坡环境从大坪晚期到桑比早期底水氧化还原条件呈现出“氧化 → 缺氧(铁化)→ 缺氧(硫化)→ 氧化”的连续演化序列(图1,Interval I-IV)。同时,氧化还原敏感元素Mo和U的相对富集模式也表明,华南扬子海斜坡环境在达瑞威尔期与桑比期之交底水环境以硫化状态为主(图2B)。胡乐组黑色页岩Mo/TOC平均约18(ppm/%),表明盆地内水体Mo储库因海水周期性涌入并未被消耗殆尽,即此时的扬子海处于半封闭状态(图2C)。如果硫化沉积物的δ98Mo能充分记录海水组成,模型重建的海水δ98MoSW为0.8-1.1‰,和前人预估的奥陶纪海水平均δ98Mo组成(1.1-1.3‰)相近,反映当时的海洋远没有之前预期的那样氧化(图2D)。

值得注意的是,同时代的黑色页岩在全球广泛分布,除本文研究地层外,还包括我国塔里木地区的萨尔干组与华北鄂尔多斯地区的乌拉力克组、劳伦板块西北缘的Roadriver Group和波罗的板块的Alum Shale等。这些黑色页岩均形成于容易被上升洋流影响的中低纬度近海盆地。类比现代海洋,气候变冷时,来自高纬度的深部冷流增强,会以上升洋流的形式携带更多营养盐到达中低纬度的陆棚区,刺激表层海水生产力增高,向下输出的有机质增多,到达海底的有机质分解时消耗大量溶解氧,从而形成海底缺氧现象。

与这些环境变化相对应的是,海洋动物在种一级的多样性上表现出明显的下降趋势(华南板块,~50%,图3)。虽然,奥陶纪生物大辐射表现在生物多样性上的峰值,在不同板块表现出不同的时间节点,但可以确定的是,多样性的明显转折多发生在达瑞威尔期与桑比期之交。因此,该时期的气候变冷和缺氧海水大幅扩张,很可能是导致这次生态危机的主要诱因(图3)。该发现为奥陶纪生物大辐射的转折提供重要的环境背景证据,也为地质历史时期气候变冷与生物灭绝事件的机制研究提供重要启示。

研究得到中国科学院战略先导专项、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、国家重大科技专项、美国NASA Astrobiology Institute CAN 7的经费支持;研究涉及的地球化学分析,分别得到我所公共实验技术中心、中国地质大学(武汉)、中国科学院贵阳地球化学研究所以及UC Riverside的重要帮助。

论文详细信息:Zhang, J.P.*, Li, C., Fang, X., Li, W.J., Deng, Y.Y., Tu, C.Y., Algeo, T.J., Lyons, T.W. and Zhang, Y.D., 2022. Progressive expansion of seafloor anoxia in the Middle to Late Ordovician Yangtze Sea: Implications for concurrent decline of invertebrate diversity. Earth and Planetary Science Letters, 598, p.117858. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2022.117858.

图1 真金剖面与安页1井的地球化学数据

图2 数据关系投图(A、B、C)与海水钼同位素模拟结果(D)

图3 中-晚奥陶世气候-环境变化与生物事件综合图182022-10 -

一次晚古生代大冰期水循环增强记录的识别

晚古生代大冰期是显生宙持续时间最长的一次冰室气候时期,也是唯一一次地球具有复杂陆地-海洋生态系统以来气候由冰室完全转变为温室状态的地质时期。近来,针对晚古生代大冰期,尤其在中-高纬度区域冰川的时空分步、冰期启动与消亡机制、地球系统内部的关联-响应以及对生物多样性的影响等方面,已有大量的研究工作被报道。然而,针对晚古生代大冰期演化过程中水循环的响应多基于数值模拟研究,对地质记录的研究却较少。

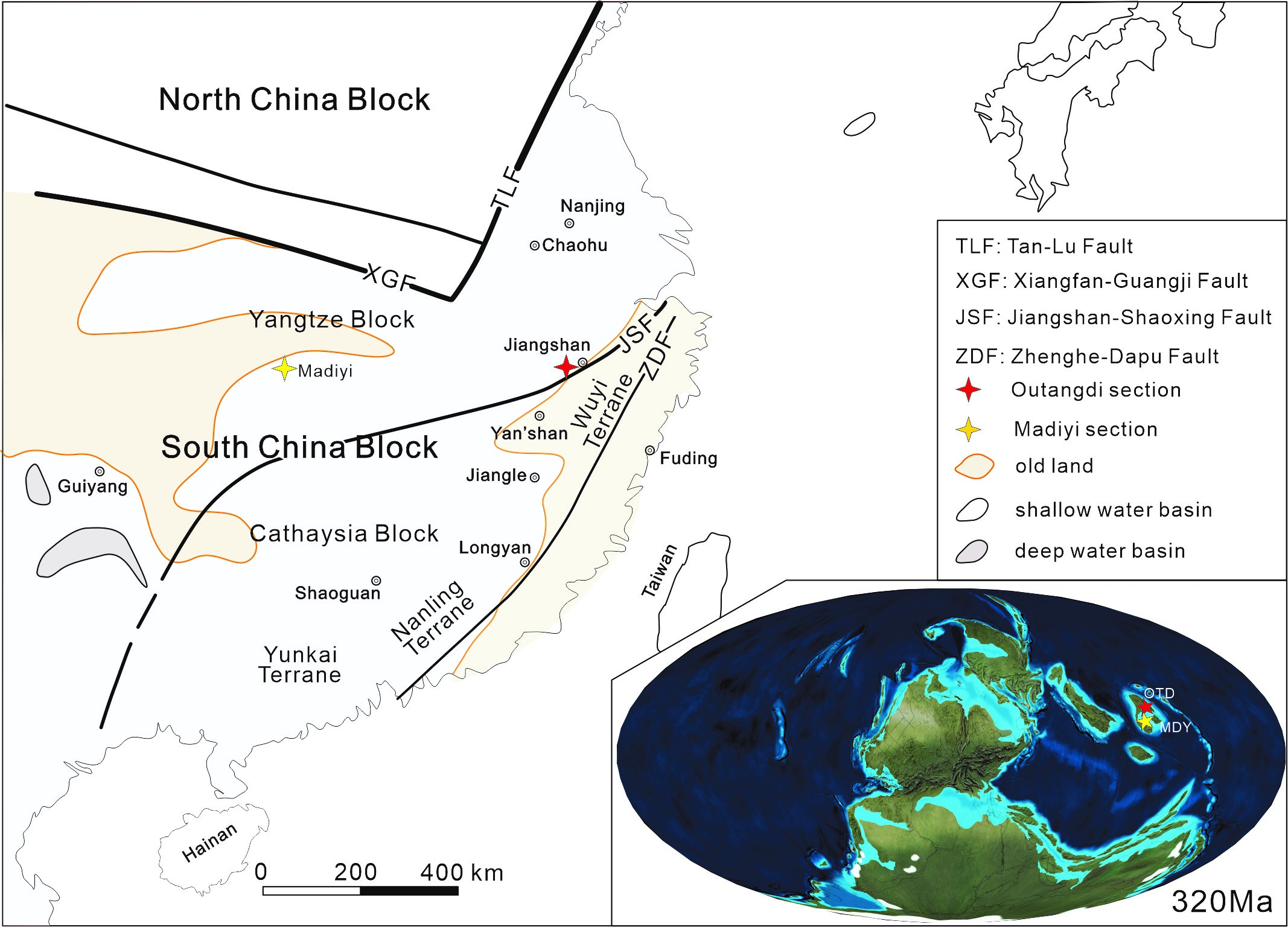

古气候模拟发现,冈瓦纳冰川体积与古热带区域的气候动力状态在不同时间时间尺度上都具有耦合关系。晚古生代的大气环流模型(general circulation models)表明冰川体积的增加会强化热带辐合带(Intertropical Convergence Zone)并导致古热带区域降水的增加。然而,气候模拟显示热带区域的降水也会随着温度和大气二氧化碳浓度上升而增加。目前,古热带区域的降水对晚古生代大冰期气候变化的响应认识有限。华南板块在晚古生代位于古赤道附近,孤立地位于古特提斯洋与泛大洋交汇处,无显著造山作用,有利于开展相关研究工作(图1)。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队高彪博士后,及其合作导师陈吉涛研究员,联合团队博士生辛浩、黄兴博士、郑全锋副研究员及南京大学胡科毅副教授,针对浙江省江山市晚石炭世的一套碳酸盐岩与碎屑岩混合沉积序列开展了详细的沉积学和生物地层学研究(图2)。研究建立了高精度的生物地层格架,并基于沉积岩相分析恢复了沉积环境及其演化过程,识别出了晚石炭世中-晚莫斯科期一次受气候变化影响导致的水循环增强事件。研究成果近期发表于国际期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)。

研究人员基于牙形刺与生物地层限定藕塘底剖面沉积属于中-晚莫斯科期,并通过详细的沉积学研究分析,表明其主体为一套浅水碳酸盐缓坡沉积,间断性地受陆源碎屑沉积体系影响。藕塘底剖面下部为浅水的、相对海平面波动幅度较小的潮间-潮上带沉积岩层;而上部地层为相对深水的、相对海平面波动幅度较大的潮下沉积体系,并且发育一套异常(厚度达5米)的含砾砂岩沉积,指示增强的陆源碎屑输入(图3)。这一陆源碎屑输入增强事件同样在华南板块的马底驿剖面、华北板块及土耳其等古特提斯区域剖面中有显示。

综合同时期的古气候变化(北美Maritimes盆地和俄罗斯Moscow盆地)、全球海平面波动幅度变化、欧美大陆煤炭沼泽面积变化及冰期变化记录,研究认为藕塘底剖面的异常砂岩层为晚古生代大冰期气候变化导致陆源碎屑输入增强的一次水循环增强事件(图4)。

该项研究得到国家自然科学基金和中国科学院先导科技专项B类联合资助。

文章相关信息:Gao, B., Xin, H., Huang, X., Hu, K.Y., Zheng, Q.F., and Chen, J.T.* (2022), A record of enhanced water cycle in the late Paleozoic icehouse, Global and Planetary Change. 218, 103957. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103957.

图1 华南板块构造、晚石炭世古地理及研究区位置图件

图2 晚石炭世藕塘底剖面详细的沉积柱状图

图3 晚石炭世藕塘底剖面地层沉积环境及演化过程。(A)对应剖面下部-16m至-3.8m区间;(B)对应剖面上部3.8-34 m区间。

图4 (A)晚石炭世晚莫斯科期沉积、古气候、海平面变化幅度及冰川记录综合对比图;(B)晚莫斯科期古气候带的变化。132022-10