科研进展

-

第四纪间冰期-冰期转换过程中东亚冬季风动力学机制研究新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所李涛副研究员和南京大学李高军教授合作,利用甘肃省西峰和镇原地区的黄土-古土壤剖面样品,获得了55万年以来高分辨率黄土次生碳酸盐锶同位素记录,建立了基于黄土锶同位素地层学的相对年代卡尺,从而揭示了间冰期-冰期转换过程中东亚冬季风的动力学机制,为研究轨道时间尺度北半球高低纬相互作用提供了新的视角。102023-02

-

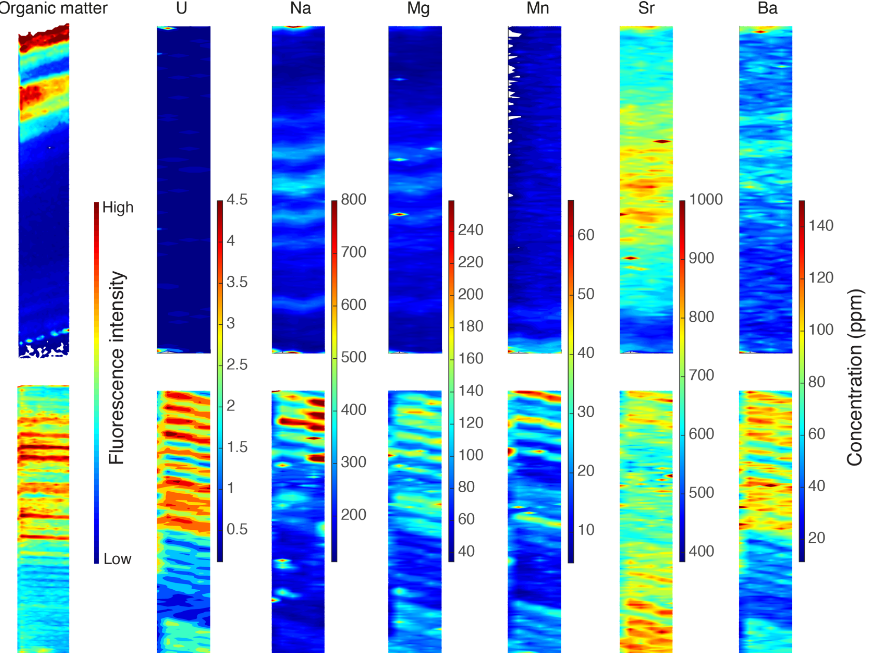

黄土化石蜗牛壳体早期成岩作用与铀系地球化学研究新进展中国科学院南京地质古生物研究所李涛副研究员和南京大学陈天宇教授团队合作,利用一系列结构、矿物学和地球化学手段对黄土高原南部河南邙山剖面中的化石蜗牛壳体开展了详细的研究,初步揭示了化石蜗牛壳体成岩改造过程对其微量元素组成和铀系地球化学组成的影响,为黄土化石蜗牛壳体U-Th定年提供了理论指导。092023-02

-

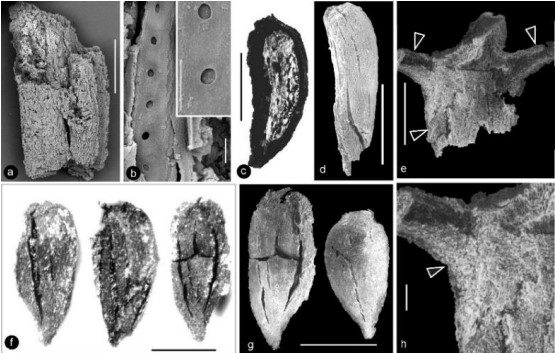

寒武纪澄江动物群疑难管状化石大型舌形螺研究进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所孙海静副研究员等人通过对澄江动物群中大型舌形螺新收集标本的研究(图1),厘定了其分类位置,并对该类群的古生态和亲缘关系进行了深入讨论。研究成果在线发表于国际古生物学期刊《古生物学论文》(Papers in Palaeontology)上。072023-02

-

-

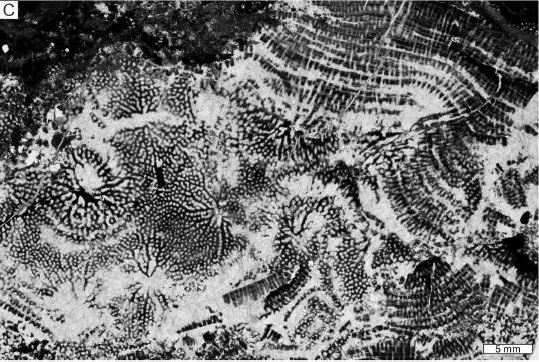

华北板块奥陶纪拉贝希层孔海绵研究取得新进展在实验室运用大规模磨制抛光面,且有针对性地配合显微薄片的研究方法,报道了马家沟组中拉贝希类层孔海绵的组成和保存情况,并深入探讨其控制因素。192023-01

-

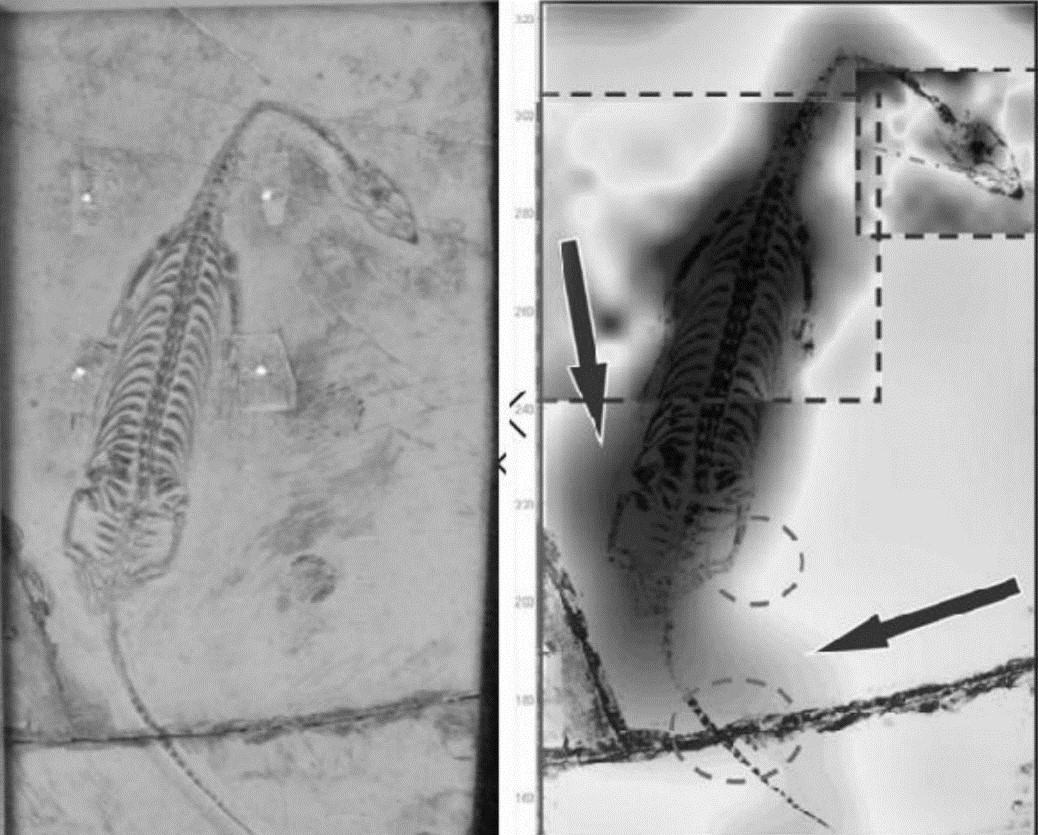

南京古生物所研发大型化石表面元素分析仪器近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队研发的“非破坏性立体化石及文物表面化学元素分布特征分析方法”获得国家发明专利授权(授权公告号:CN111624218B)。162023-01

-

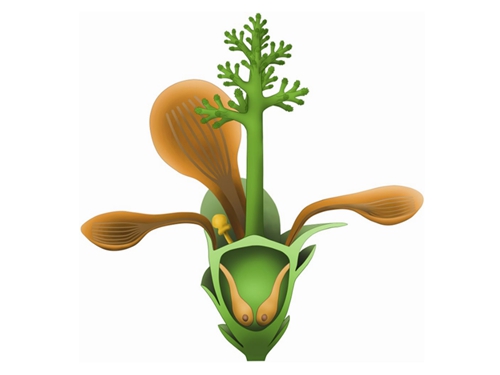

研究揭示南京花子房内有被包裹的胚珠近日,中国科学院南京地质古生物所王鑫研究员、傅强研究员等利用微CT技术穿透南京花化石材料、揭示了肉眼无法直接观察到的化石内部结构。相关研究结果于2023年1月9日发表在英国自然出版集团《科学报告》(Scientific Reports)上。102023-01

-

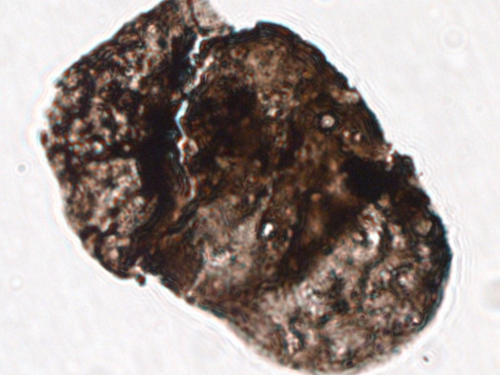

研究发现臭氧层破坏导致二叠纪末陆地生物大灭绝的直接证据2.52亿年前的二叠纪末大灭绝造成了约81%的海洋物种和89%的陆地物种灭绝,其主要原因被认为是大规模火山喷发导致的环境变化,但仍缺乏环境因素影响陆地生态系统的直接证据。中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员与英国、德国同行等合作,通过研究该时期化石花粉粒中“防晒霜”含量的变化,发现臭氧层破坏导致二叠纪末陆地生物大灭绝的直接证据,研究成果于2023年1月6日在线发表于国际知名期刊《科学进展》(Science Advances)。072023-01

-

内蒙古白垩纪球果状花朵解剖学研究新进展在早白垩世已经发现了多种早期的花(被子植物的生殖器官),但其中大多数缺乏解剖学细节。这使得现存的被子植物和化石之间留有很多未知之谜。中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员,与西班牙比戈大学及澳大利亚昆士兰标本馆开展国际合作,利用石蜡切片技术深入研究了来自内蒙古早白垩世植物化石的生殖器官。相关研究结果近日发表在瑞士出版的学术期刊《生命》(Life)。042023-01

-

寒武纪生物古地理格局与多样性演变的耦合关系研究基于PBDB数据库(https://paleobiodb.org)中4万余条寒武纪无脊椎动物化石产出记录数据,结合网络分析法,对此关键时期的生物古地理格局进行了深入剖析,并探讨寒武纪大爆发及随后的若干次规模不一的生物灭绝事件是如何在全球尺度上对上述格局造成影响。032023-01