科研进展

-

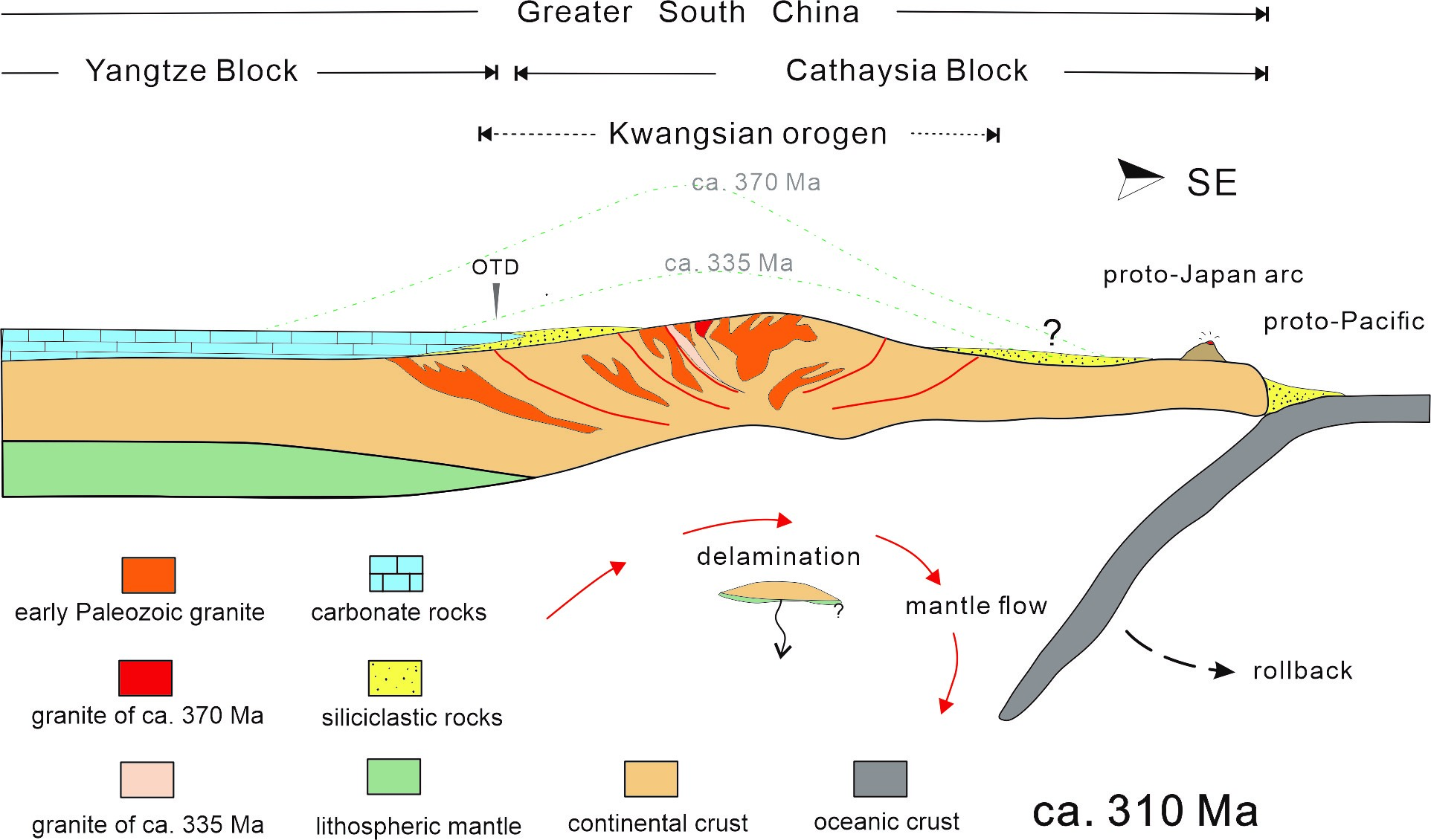

华南板块东南缘晚古生代构造背景新认识华南板块由扬子板块和华夏板块于新元古代早期拼合而成。随着古特提斯洋在早-中泥盆世时期打开,华南板块孤立地处于泛大陆(Pangaea)东侧古赤道附近,直到二叠纪–三叠纪之交才与华北板块最终碰撞拼合。112022-08

-

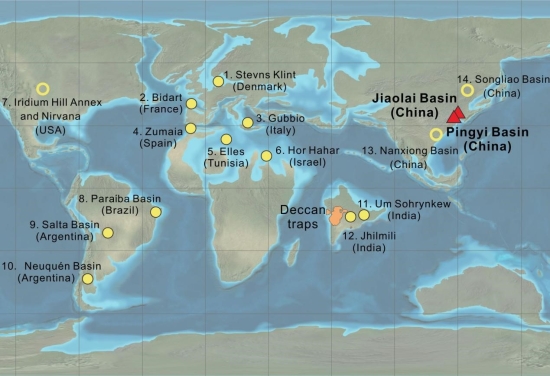

白垩纪末期火山碳排放导致全球变暖和生物多样性剧变显生宙第五次生物大灭绝,即白垩纪末期(约6600万年前)大灭绝从根本上重塑了地球的生态系统,结束了超过1.5亿年的恐龙时代,并为哺乳动物的崛起铺平了道路。目前,该大灭绝的原因仍处于激烈争论当中。其中,印度徳干玄武岩喷发和小行星撞击是两个主流观点。德干玄武岩喷发的时间及其对全球环境的影响是当前研究的热点。 实际上,在大灭绝发生前约15–30万年,徳干大火成岩省以侵入和喷发的方式排放了大量的CO2等温室气体,可能导致了全球升温2–5°C,学界称之为马斯特里赫特期末期变暖事件(LatestMaastrichtianwarmingevent;LMWE)。阐明该变暖事件的机制和过程可为了解白垩纪末大灭绝的起因提供重要证据,同时也为我们了解碳循环与温室地球的耦合关系提供新的见解。 然而目前我们对该事件了解非常有限,特别是与徳干火山首次喷发相关的记录能否在陆相沉积中发现马斯特里赫特期末期变暖事件如何影响陆地生态系统这两个问题一直缺少关键证据。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所李莎副研究员、王博研究员、张海春研究员、王启飞研究员与天津大学陈玖斌教授、中国地质大学(北京)万晓樵教授等合作,利用山东省跨越白垩系/古近系(K/Pg)界线的两口钻井的岩心资料,基于高精度的生物地层学、古生态学和地球化学方法,详细研究了德干火山首次喷发在东亚的记录以及湖泊环境和生物群对此事件的响应。研究结果为马斯特里赫特期末期变暖事件与德干火山首次喷发的耦合关系提供了强有力的证据,并表明该变暖事件对湖泊环境和生物群也造成了明显的影响。相关研究成果于近日在线发表于国际地学知名期刊《地质学》(Geology)。 此次研究的两口钻井岩心分别代表了两种不同的沉积环境:胶莱盆地的碎屑岩沉积和平邑盆地的碳酸盐岩沉积。由于火山喷发释放大量的汞会记录在地层中,因此汞记录被广泛用作火山活动的示踪剂。两个钻孔的样品在在白垩系/古近系界限之前的马斯特里赫特期末期变暖事件期间都表现出强烈的汞富集。胶莱盆地的汞峰值区域内汞同位素Δ199Hg在零附近,代表来自地球深处、直接的火山排放作用来源;而平邑盆地的汞峰值区域内汞同位素Δ199Hg明显正偏,推测与Hg2+光还原作用相关。 为了探明德干火山活动对湖泊环境和生物群的影响,研究团队还进行了碳同位素和古生物学研究。胶莱盆地有机碳同位素和平邑盆地无机碳同位素同时发生强烈负偏,表明徳干大火成岩省的主要脉冲对汞和全球碳循环有巨大影响。两个湖泊生物群对变暖事件有明显的响应,胶莱盆地和平邑盆地的轮藻、介形类成种作用明显,生物多样性升高。而在海洋中,浮游有孔虫属种则发生部分灭绝、侏儒化、灾难物种盛行的现象,说明马斯特里赫特期末期变暖事件以不同的机制同时影响了海洋和陆地的生态系统。 研究结果表明,德干火山活动使地球处于相对温暖的气候条件,而这种变暖可能使全球生物地球化学循环更接近于温室环境失控的临界点。这可能是白垩纪末期大灭绝发生的背景条件。 总之,研究结果为我们了解火山碳排放与温室地球之间的关系提供了新的证据,也为理解当今全球变暖对湖泊环境和生物群的影响提供了参考。 此项研究获得了国家自然科学基金委和中国科学院青年创新促进会的资助。无机碳同位素、有机碳同位素、主微量元素、微体化石扫描电镜成像相关工作在中国科学院南京地质古生物研究所实验技术中心平台完成,感谢刘静、吕苗、方艳、关成国、彭丽、李光在样品制备、样品测试和数据采集工作中的帮助。 论文相关信息:ShaLi,StephenE.Grasby,XiangdongZhao,JiubinChen,DaranZheng,HeWang,YananFang,QiZhang,TingtingYu,JingxiangTian,ShengxianDu,EdmundA.Jarzembowski,QifeiWang,HaichunZhang,XiaoqiaoWan,BoWang;MercuryevidenceofDeccanvolcanismdrivingtheLatestMaastrichtianwarmingevent.Geology2022.https://doi.org/10.1130/G50016.1. 图1.汞示踪徳干大火成岩省的全球记录。图2.胶莱盆地徳干大火成岩省在陆相地层中的层位标定:(A)δ13Corg;(B)TOC;(C)Hg;(D)Hg/TOC;(E)Hg/Al;(F)Δ199Hg。水平橙色矩形代表汞峰值区间,橙色虚线代表根据轮藻生物带和介形类化石标定的K/Pg界线;灰色圆点和黄色/橙色条带分别代表发现轮藻和介形类的化石层位、以及它们的延限分布图3.平邑盆地徳干大火成岩省在陆相地层中的层位标定:(A)δ13Ccarb;(B)δ18Ocarb;(C)Hg;(D)Hg/Al;和(E)Δ199Hg。水平橙色矩形代表汞峰值区间,橙色虚线代表根据轮藻生物带标定的KPg界线;灰色圆点和黄色/橙色条带分别代表发现轮藻和介形类的化石层位、以及它们的延限分布212022-07

-

扬子台地西缘奥陶纪地层框架与古地理系列进展华南板块奥陶系序列齐全、发育良好,是奥陶纪生物大幅射研究的经典地区之一。不过,过去的研究多集中在板块内部较深水相区,而对边缘近岸浅水相区的关注明显偏少。因此,该区域精细的地层框架仍未建立,也制约了对华南奥陶纪重大生物、环境事件的全面深入研究。 扬子台地西缘在奥陶纪时期地处川中古陆以南、康滇古陆以东和滇黔桂古陆西北,大体位于现今的昆明–西昌–成都之间,是华南奥陶纪主要的近岸浅水沉积区,因此是理解华南浅水区奥陶纪生物大幅射的关键地区。 近年来,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队对扬子台地西缘的奥陶系进行了广泛而深入的考察,在地层划分对比与古地理等方面取得了一系列新认识,为从盆地尺度探讨华南奥陶纪生物大幅射提供更为精细的地层框架。相关研究已刊载于国际期刊《远古世界》(Palaeoworld)以及国内核心期刊《地层学杂志》和《高校地质学报》等。 这些研究以详实的野外踏勘和高精度的室内分析为主要依据,厘清了研究区内奥陶系的空间分布规律,并提出一系列对地层命名使用规范的修订意见。主要包括:(1)建议恢复诺多组和华弹组以分别指代原“巧家组”的下部和上部,时代分属达瑞威尔早期和达瑞威尔晚期-桑比期;同时探讨了华弹组底部铁鲕层的分布与沉积特点,并新建西瑶层以凸显其在地层对比上的重要价值;(2)修订大箐组涵义,用于指代凯迪早期以厚层白云岩为特点的近岸浅水沉积;新建镇雄组,代表新识别出的、以生物扰动灰岩为特色的过渡相沉积,并认为后者渐变过渡至较深水的宝塔组网纹状灰岩沉积;(3)修订王家河坝组和铁足非克组,以分别代表凯迪晚期近岸白云岩相和近岸灰岩相沉积,同时认为铁足非克组的下部和上部向远岸分别过渡至莲峰组(新建,以深灰色泥晶灰岩为特色)和大渡河组的过渡相混合沉积;(4)在甘洛、布拖、镇雄等地确认了赫南特早-中期近岸暖水相沉积的存在,并在镇雄等地首次识别出赫南特晚期的近岸粗碎屑沉积,新建尾坝组称之,研究认为它代表了赫南特主冰期结束的暖水沉积;(5)在新的地层框架下,研究通过汇总现有已知剖面资料,分时段(达瑞威尔早期、达瑞威尔晚期-桑比期、凯迪早期、凯迪晚期、赫南特早-中期和赫南特晚期)针对性地探讨了奥陶系古地理变迁。 该系列研究得到现代古生物学和地层学国家重点实验室、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)和中国科学院青年创新促进会的联合资助。 论文相关信息: 栾晓聪,吴荣昌,王光旭,魏鑫,詹仁斌,2022.浅谈华南上扬子区中奥陶统铁质鲕粒沉积.地层学杂志,46(1):23–39. 王光旭,梁艳,魏鑫,吴荣昌,唐鹏,栾晓聪,崔雨浓,2021.扬子台地西缘奥陶纪岩石地层单位命名问题:回顾与澄清.地层学杂志,45(4):514–531. 王光旭,梁艳,龚方怡,吴荣昌,崔雨浓,张一弛,魏鑫,栾晓聪,詹仁斌,2022a.扬子台地西南缘奥陶纪达瑞威尔期-桑比期地层划分对比与古地理.地层学杂志,46(2):118–137. 王光旭,崔雨浓,张竹桐,吴荣昌,魏鑫,梁艳,栾晓聪,唐鹏,詹仁斌,2022b.扬子台地西缘奥陶纪凯迪早期地层划分对比与古地理.地层学杂志,DOI:10.19839/j.cnki.dcxzz.2022.0005 王光旭,崔雨浓,魏鑫,吴荣昌,张竹桐,王骞,詹仁斌,2022c.扬子台地西缘晚奥陶世凯迪晚期地层划分对比与古地理.地层学杂志,DOI:10.19839/j.cnki.dcxzz.2022.0008 王光旭,魏鑫,崔雨浓,张小乐,王骞,詹仁斌,2022d.扬子台地西缘奥陶纪末赫南特期地层划分对比与古地理.高校地质学报,DOI:10.16108/j.issn1006-7493.2022051 张小乐,黄冰,王光旭,王怿,吴荣昌,李丽霞,戎嘉余,2022.滇东北镇雄北部奥陶系-志留系界线地层的新观察.地层学杂志,46(1):40–49. Wang,G.X.,Cui,Y.N.,Liang,Y.,Wu,R.C.,Wei,X.,Gong,F.Y.,Huang,B.,Luan,X.C.,Tang,P.,Li,L.X.,Zhang,X.L.,Zhang,Y.C.,Zhang,Z.T.,Wang,Q.,ZhanR.B.2022.TowardaunifiedandrefinedOrdovicianstratigraphyforthewesternYangtzeregion,SouthChina.Palaeoworld.https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.04.003.扬子台地西缘奥陶系及其与台地内部的对比扬子台地西缘晚奥陶世凯迪晚期古地理图202022-07

-

孢粉化石记录华南四川盆地晚三叠世卡尼期潮湿幕事件晚三叠世卡尼期是地质历史中重要的气候转折期之一。卡尼期中期(Julian2-Tuvalian1)发生的全球降雨量急剧增多、湿度显著增加、气候变暖和海洋缺氧,并伴随着碳循环扰动、碳酸盐岩生产力危机等重大地质事件,被称为卡尼期潮湿幕事件(CarnianPluvialEpisode,CPE)。对于这次事件是否为全球性或区域性气候事件,以及对陆地生态系统的影响等均为学术界所关注的热点。 最近,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员团队李丽琴博士、鲁宁博士,博士生陈泓宇和安鹏程,以及挪威奥斯陆大学WolframKürschner教授等,对四川盆地西缘马鞍塘组的孢粉化石进行了系统深入研究,并以此为基础恢复和重建了该地区晚三叠世卡尼期的古植被和古气候面貌。相关研究成果近期发表于国际学术刊物《古植物学与孢粉学论评》(ReviewofPalaeobotanyandPalynology)。 位于四川盆地西缘江油地区的马鞍塘剖面是马鞍塘组的建组剖面,前人根据菊石和牙形刺化石研究建立了相对完善的国际地层对比框架。此次在马鞍塘组中发现丰富且保存完好的孢粉化石,根据重要孢粉属种含量变化识别了两个孢粉组合。 马鞍塘孢粉植物群(特别是马鞍塘组中部)以蕨类植物(以双扇蕨科/马通蕨科为代表)孢子占优势,石松植物孢子和裸子植物(包括松柏、种子蕨、苏铁/银杏)花粉含量较低,进而反映了总体湿润的气候。通过进一步古气候分析显示,马鞍塘组中部的较湿低地分子和湿生分子占绝对优势,低地/高地比值和湿生/耐旱孢粉类群比值升高,反映了卡尼期中期(Julian2)湿度显著增强。根据华南卡尼期中期的有机碳同位素曲线和气候变化特征,发现其与同时期华北以及特提斯洋西缘地区的研究结果相吻合,进一步证实了卡尼期潮湿幕事件对全球气候变化的影响。 这是该团队在研究我国华南鄂西地区卡尼期潮湿事件基础上,首次报道四川盆地卡尼期潮湿幕事件孢粉植物群的响应及其指示的湿润气候特征,该成果为深入了解全球卡尼期潮湿幕事件的陆地植被响应提供了来自古特提斯洋东缘华南地区的重要证据。 本项研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B项)和现代古生物学和地层学国家重点实验室项目共同资助。 论文信息:Li,L.Q.,Kürschner,K.M.,Lu,N.,Chen,H.Y.,An,P.C.,Wang,Y.D.*,2022.PalynologicalrecordoftheCarnianPluvialEpisodefromthenorthwesternSichuanBasin,SWChina.ReviewofPalaeobotanyandPalynology,304:104704.https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2022.104704. 图1四川江油马鞍塘剖面马鞍塘组代表性孢子化石(比例尺均为20μm)图2四川江油马鞍塘剖面卡尼期孢粉植物群组成揭示古气候变化图3特提斯洋东、西缘卡尼期中期有机碳同位素及古气候(湿度)记录对比(H/X比代表湿生/耐旱比)182022-07

-

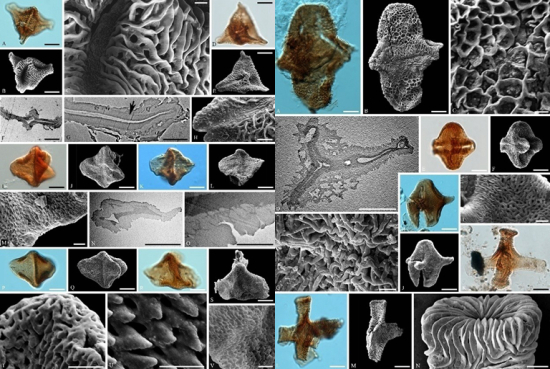

晚白垩世三突起类花粉研究取得系统性进展三突起类花粉是一类形态独特、复杂的被子植物花粉,以具三个赤道位置的突起为特征。它主要繁盛于晚白垩世,现已完全绝灭。晚白垩世北半球孢粉植物群可分为正型粉区和以三突起类为代表的鹰粉区。我国东北地区便是属于鹰粉区,产出有大量的三突起类花粉化石。该类花粉形态特征明显、分异度高、地质延限短、演化迅速,在陆相上白垩统划分和对比、古生态、古气候等方面具有重要的研究和应用意义。 然而,三突起类花粉复杂的形态特征使得观察变为困难,且形态描述和测量也极易混乱。因此,在系统学上造成了分类混乱、属种区分不清的混乱局面,严重影响了其在地层学、古生态学、古地理学上的应用。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生吴一笑与导师李建国研究员等,以松辽盆地松科1井上白垩统化石花粉材料为基础,对三突起类花粉开展了详细的研究,在形态学、系统分类、演化和分布等方面取得了一系列新进展。相关成果相继发表于国际植物系统分类研究著名期刊Grana和地学综合研究期刊《白垩纪研究》(CretaceousResearch)上。 松辽盆地大陆科学钻探松科1井研究程度高,现已经建立起了高精度的年代地层框架,从而为研究三突起类花粉分类和演化提供了优越条件。研究者采用单颗粒花粉显微成像技术,通过光学显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜联合观察、统计了松科1井共计101个样品的三突起类花粉化石,明确了三突起类的形状、极性、萌发器、纹饰、壁层等形态学特性。 研究还针对过去三突起类形态描述混乱、术语涵义不清、度量方法不明确等问题,提出了一套明晰的形态学术语和测量规范。并在此基础上,评估了全球与三突起类相关的39个化石孢粉属,排除了晚出同物异名和不属于三突起类的属共31个。经过必要的修订后,最终保留了8个属在三突起类之下,并为这些属建立了分类鉴别系统。 研究者还详细研究了松科1井三突起类属种组成和各属种的地史发育情况,识别出松辽盆地三突起类发生、辐射、平稳发展、极度繁荣及逐步灭绝的五个演化阶段。其形态学的演化趋势表现为个体变大、纹饰变得粗壮和复杂,以及出现特殊构造。 以上这些进展均可为进一步研究三突起类的种级分类、演化和地层学奠定良好基础,也将极大地促进这一花粉类群在全球陆相白垩系的划分对比和在古生态、古地理等领域中的应用。 相关研究得到中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金项目的联合资助。 论文信息: Wu,Y.,Li,J.,2022.GenusclassificationofTriprojectacitesMtchedlishvili,1961emend.Stanley1970.Grana,61(3):161–181.https://doi.org/10.1080/00173134.2022.2050804.Wu,Y.,Li,J.,Lin,M.,&Koppelhus,E.,2022.TriprojectacitesintheSongliaoBasin,NortheastChina:Systematics,biostratigraphyandevolution.CretaceousResearch,135:105193.https://doi.org/10.1016/j.cretres.2022.105193.图1三突起类代表性纹饰的SEM、TEM照片图2松辽盆地三突起类属种多样性图3松辽盆地三突起类属种演化路径152022-07

-

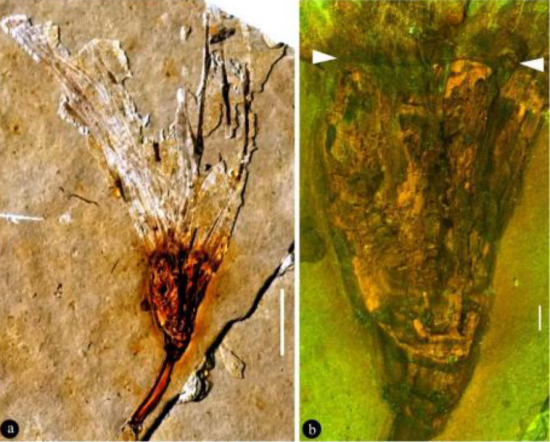

辽西发现早白垩世新型被子植物化石凌源奇葩在早白垩世的出现表明,不仅当时的被子植物已具有较高的多样性,暗示在早白垩世或更早之前就应当存在被子植物,而且其雌蕊很可能是由花轴顶端膨大和凹陷所形成。152022-07

-

-

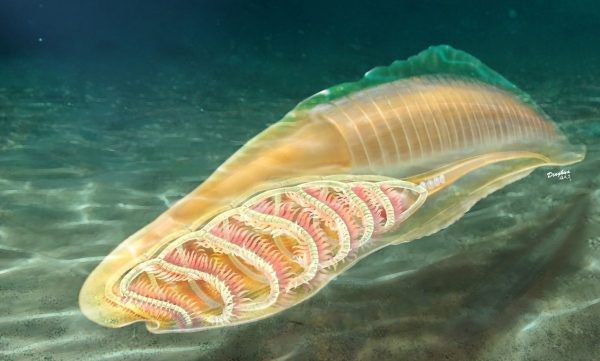

华南特异埋藏动物群揭示奥陶纪生物大辐射早期面貌列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早约5~10个百万年,其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等)。这些复杂的生物化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新证据,有助于更好地揭示奥陶纪生物大辐射的早期面貌。142022-07

-

-

沉积和化石共同揭示三叠纪末陆地生物灭绝和恐龙生态位崛起的原因三叠纪末发生了地质历史上五次之一的生物大灭绝事件,导致了大量陆地生物灭绝,但恐龙却避过了这一灾难,并于三叠纪末生物灭绝事件后迅速占据生态主位,称霸侏罗纪和白垩纪世界。造成三叠纪末陆地生物灭绝的原因是什么恐龙为什么能在生物灭绝的天灾中得以生存,并于灾后迅速发展 近年,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员和房亚男博士,与美国哥伦比亚大学PaulOlsen教授等人合作,对我国新疆准噶尔盆地郝家沟剖面陆相晚三叠世至早侏罗世地层进行了高分辨率的测量和研究,发现中央大西洋超级火成岩省喷发造成的火山冬天是导致三叠纪末陆地生物大灭绝的主要原因;结合系统发育支架法,首次揭示具有保温功能的羽毛和早已适应于极地寒冷的气候是恐龙躲过三叠纪末火山冬天并迅速占据侏罗纪生态主位的主要原因。相关研究成果于7月2日发表于国际知名刊物《科学进展》(ScienceAdvances)。 1)准噶尔盆地冰筏沉积和恐龙脚印记录首次揭示恐龙适应极地季节性的严寒气候 晚三叠世至早侏罗世早期是地球历史上典型的温室时期,大气二氧化碳浓度达到1000-6000ppm,地球两极不存在冰川,森林覆盖一直到达潘吉亚大陆的南北两极。研究团队重新校正了准噶尔盆地的古纬度,认为其晚三叠世至早侏罗世位于潘吉亚大陆的北极地区(~71゜N)。研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世深湖相泥岩中发现了冰筏沉积,其主要特征是砂粒或小砾石(0.1-15mm)漂浮于泥岩(0.1-63μm)中,粒度分析结果呈明显的双峰式。冰筏沉积可能是由于冬季靠岸湖水结冰时冻结湖底的砂砾,春季湖冰融化,一部分冰携带冻结的砂砾漂浮至湖中央,至完全融化后将其释放而沉积于深湖泥中;也有可能是冬季风将陆地上的砂砾吹至冰面,春季湖冰融化,砂砾落入深湖泥中。准噶尔盆地冰筏沉积的发现指示了即使在两极无冰川的温室地球时期,极地也存在季节性的结冰(零下)。 特别巧合的是,研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世湖沼相泥岩中发现了保存精美的恐龙脚印化石,表明晚三叠世至早侏罗世恐龙生活于极地地区,并适应极地季节性的严寒气候(零下结冰)。 2)晚三叠世恐龙主要分布在中、高纬度地区 晚三叠世,恐龙的分布具有明显的纬向性:特别是食草性的恐龙主要分布于中、高纬度地区;低纬度地区则以非恐龙类和非初龙类的初龙型类,如半水生的植龙目和拟鳄亚目(包括食草性和食肉性)为主;尽管食肉型的恐龙也存在于低纬度地区,但是占据的群体非常小。 晚三叠世,植物的分布也具有明显的纬向性:赤道地区以松柏类、种子蕨和蕨类为主;亚热带地区多样性较低,以松柏类为主;而中、高纬度地区则具有较高的多样性,中国北方地区具有丰富的落叶性植物、大叶的松柏、银杏和具有明显生长纹的树木,与冰筏沉积证明的寒冷冬天的结论一致。 3)系统发育支架法表明恐龙具有保温功能的羽毛 部分非鸟类兽脚类恐龙的分支和两个基干类食草性的鸟臀目恐龙都具有羽毛。根据系统发育支架法,研究团队推断恐龙天生具有羽毛,但是这些羽毛明显不是用于飞翔的。此外,恐龙的羽毛结构和翼龙的羽毛结构相似,进而可以推断整个鸟跖类都天生具有羽毛。研究团队认为这些原始的羽毛最可能的用途是用于恐龙乃至整个鸟跖类的保温。 晚三叠世,低纬度地区以食草和食肉性的拟鳄亚目为主,缺少食草性的恐龙,表明在低纬度地区食草性的恐龙竞争不过食草性的拟鳄亚目。研究团队认为这一竞争结果可能与热带地区多变且不可预测的植物资源和动物新陈代谢的速率息息相关,具有高新陈代谢速率的食草性恐龙无法竞争过新陈代谢速率较低的食草性拟鳄亚目。相反,在中、高纬度地区,食草性的拟鳄亚目明显少于食草性的恐龙,研究团队认为具有保温功能的原始羽毛确保了食草性恐龙能够抵御中、高纬度的冷冬,进而独享中、高纬度丰富且稳定的植物资源,而没有羽毛保温的拟鳄亚目因无法抵御中、高纬度的冷冬而无法生存。 4)火山冬天造成了三叠纪末期陆地生物灭绝 中央大西洋超级火成岩省的喷发是造成三叠纪末生物大灭绝事件的主要原因。超级火山喷发释放的大量CO2导致的全球升温、海洋酸化和缺氧等一直被认为是造成海洋生物灭绝的原因,但是全球升温似乎无法解释陆地生物的响应。全球升温应该会造成四足动物和植物向高纬度地区迁移,但实际上,高纬度地区的四足动物,特别是基干蜥脚类恐龙不仅在灭绝事件中存活下来,更是在事件后迁移到低纬度地区,而热带地区的大型初龙型类,包括植龙和拟鳄亚目几乎全部灭绝,因此研究团队认为超级火山喷发首先造成的火山冬天是造成陆地生物灭绝的首要因素。 5)三叠纪末生物大灭绝后恐龙生态位崛起 基于我国准噶尔盆地的冰筏沉积和恐龙脚印化石记录,本研究直接证明了有羽毛保温的恐龙自晚三叠世首次出现起就已经适应了季节性的寒冷气候,这帮助它们成功度过三叠纪末中央大西洋超级火山喷发造成的火山冬天;而大部分没有羽毛保温的其他初龙型类动物则灭绝于火山冬天,仅少数体积比较小的一些种类靠躲避在洞穴中而躲过了灾难。 三叠纪末生物大灭绝事件后恐龙体积迅速增加,地理分布范围迅速扩张:蜥脚类恐龙从晚三叠世的中、高纬度地区扩张到低纬度地区;肯定的鸟臀目恐龙首次出现;兽脚类恐龙的体积增加了近20%;恐龙总数量增加了近一倍。从此恐龙开启了长达1.3亿年的地球陆地霸主时代! 本项研究第一资助基金为国家自然科学基金重点项目。 论文相关信息:PaulOlsen*,JingengSha*,YananFang,ClaraChang,JessicaH.Whiteside,SeanKinney,Hans-DieterSues,DennisKent,MorganSchaller,ViviVajda,2022.Arcticiceandtheecologicalriseofthedinosaurs.ScienceAdvances.https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6342.图1晚三叠世准噶尔盆地古地理位置及恐龙分布图图2准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世冰筏沉积特征图3系统发育框架上重要的生理特征的进化分支图042022-07