科研进展

-

塔里木晚奥陶世珊瑚研究新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生崔雨浓在研究员王光旭的指导下,系统研究了采自于库鲁克塔格南区元宝山组的300余块珊瑚标本,发现这一珊瑚动物群全部是由日射珊瑚组成。相关研究成果发表在国际学术期刊《波兰古生物学报》(Acta Palaeontologica Polonica)上。

塔里木是我国境内的三大古板块之一。在奥陶纪,该板块的珊瑚化石记录很少,主要发育在其东北缘的库鲁克塔格晚奥陶世晚期地层中。由于库鲁克塔格地处偏远,交通不便,对这一珊瑚动物群的面貌及古生物地理属性缺乏系统认识。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生崔雨浓在研究员王光旭的指导下,系统研究了采自于库鲁克塔格南区元宝山组的300余块珊瑚标本,发现这一珊瑚动物群全部是由日射珊瑚组成。相关研究成果发表在国际学术期刊《波兰古生物学报》(Acta Palaeontologica Polonica)上。

该珊瑚动物群具体包含似网膜珊瑚类、西伯利亚珊瑚类、前日射珊瑚类、前孔珊瑚类、假网膜珊瑚类和日射珊瑚类等,共计6属8种。研究还比较了它与其他主要板块同期珊瑚动物群的组成,认为塔里木在该时段与哈萨克斯坦和南天山的生物地理联系最密切,而与祁连、华北等块体的动物群联系较弱。

本研究得到现代地层学与古生物学国家重点实验室、国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项和中国科学院青年创新促进会的联合资助。

论文相关信息:Cui, Y.N., Wang, G. X. 2023. Early Katian, Late Ordovician, heliolitine corals from southern Kuruktag in northeastern Tarim Basin of China. Acta Palaeontologica Polonica. https://doi.org/10.4202/app.01023.2022.

塔里木晚奥陶世晚期珊瑚动物群代表分子162023-06 -

蒙古国西部发现新的寒武纪早期三叶虫组合研究人员在此前野外采集的标本中识别出一个新的寒武纪早期三叶虫组合,并开展了详细的系统古生物学工作。这一组合多样性丰富,为了解湖区寒武纪早期生物面貌及生物古地理提供了新信息。

作为中亚造山带的重要组成部分,蒙古国具有复杂的大地构造史。蒙古国西部的湖区构造带(Lake Zone)与东部的数个小型地体不同,在寒武纪早期其沉积了一套以火山岩为主的岛弧相沉积。

由于湖区构造带位于蒙古国中部和中国西北部的一系列小构造单元之间,研究湖区的生物面貌对了解寒武纪古亚洲洋的演化及古地理分区具有重要意义。但湖区地处偏僻的无人区,除前苏联地质工作者上世纪进行了少量初步的寒武纪地层古生物基础调查外,此后这一地区未见有进一步的相关工作。2019年7-8月,在中国科学院南京地质古生物研究所研究员赵方臣和南京大学地球科学与工程学院副教授杨爱华的带领下,我国科研工作者在湖区构造带进行了大量的野外工作,采集了丰富的化石标本。

近日,南京古生物所博士研究生孙智新在杨爱华及赵方臣等指导下,与莫斯科大学教授Andrey Zhuravlev合作,在此前野外采集的标本中识别出一个新的寒武纪早期三叶虫组合,并开展了详细的系统古生物学工作。这一组合多样性丰富,为了解湖区寒武纪早期生物面貌及生物古地理提供了新信息。相关研究成果发表于国际学术期刊《古生物学杂志》(Journal of Paleontology)上。

新三叶虫组合发现于蒙古国西部城市科布多附近Seer剖面,标本集中产出于古杯礁之上的碎屑岩中,位于寒武系Burgasutay组的最顶部。该组合的时代相当于寒武纪第二世第四期的最晚期,是湖区构造带最年轻的寒武纪化石组合,同时也是蒙古最年轻的寒武纪化石组合之一。

研究人员在新组合中共识别出三叶虫9科13属,包括一新种:Catinouyia heyunensis sp. nov.,代表了蒙古国多样性最高的寒武纪三叶虫组合。以Kootenia为代表的叉尾虫类(dorypygids)是这一组合中多样性最高且丰度最大的类群。湖区组合的面貌与阿尔泰-萨彦(Altay-Sayan)构造带及西伯利亚的同期台地相三叶虫组合非常相似,并包含Chondragraulos、Proerbia等典型西伯利亚分子,显示了它们之间的生物地理亲缘关系。

值得注意的是,湖区组合中新发现的Catinouyia属于井上虫类(inouyiids),这类三叶虫过去仅发现于东冈瓦纳的华北、华南和印度北部,说明湖区在这时期也部分受到了东冈瓦纳的影响。因此,该研究也为恢复寒武纪时期古亚洲洋中亚各块体的古地理位置提供了古生物学依据。

本研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目资助。

论文相关信息:Sun, Z., Yang, A., Zhao, F., Zhuravlev, A., Pan, B., Hu, C., Feng, Q., Chen, X., Zhu, M. (2023). New trilobite assemblage from the lower Cambrian (upper Stage 4) of the Lake Zone, western Mongolia. Journal of Paleontology, 1-14. https://doi.org/10.1017/jpa.2023.23.

图1. 新三叶虫组合产地的位置及地质背景。1-2 湖区构造带及Seer剖面的位置; 3 三叶虫产出层位野外照片; 4 蒙古寒武纪地层及三叶虫组合的对比, 湖区新组合用红色标注.

图2. 湖区新三叶虫组合中丰度最大的类型Kootenia spp.

图3. 湖区新三叶虫组合中的代表性属:1-3 Pagetides; 4 Eoptychoparia; 5 Amecephalus; 6 Chondragraulos; 7 Catinouyia.152023-06 -

《华南扬子台地西缘的奥陶系》专辑出版近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭和研究员詹仁斌共同组织的专辑《华南扬子台地西缘的奥陶系》,在国际地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)上正式出版。

近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭和研究员詹仁斌共同组织的专辑《华南扬子台地西缘的奥陶系》,在国际地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)上正式出版。

华南板块具有丰富、完整、连续的奥陶纪地质记录,是理解奥陶纪生命演化的经典地区。不过,华南奥陶系的研究以往主要集中在扬子台地腹地,而对于台地西缘近岸浅水区的认识较少,区内奥陶系的划分对比不够精细,各门类化石大多还未得到系统的研究。

专辑共收录研究论文9篇,涉及华南扬子台地西缘奥陶系精细地层框架的建立,关键层段沉积背景分析,以及主要化石类群(腕足动物、珊瑚、牙形类、几丁虫、介形虫和三叶虫等)系统分类、生物地理与生态等方面的探讨。该专辑是对研究区奥陶系研究最新进展的系统梳理和集中展示,增进了对奥陶纪生物大辐射(GOBE)和奥陶纪末生物大灭绝(EOME)等重大生物事件在华南近岸浅水区表现的认识和理解。

专辑相关研究得到了现代地层学与古生物学国家重点实验室、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会等联合资助。

专辑链接:https://www.sciencedirect.com/journal/palaeoworld/vol/32/issue/2.

专辑论文目录:

Wang, G.X. and Zhan, R.B., 2023. Ordovician in the western Yangtze region, South China Palaeoplate: An outline. Palaeoworld, 32(2): 197-201.

Wang, G.X., Cui, Y.N., Liang, Y., Wu, R.C., Wei, X., Gong, F.Y., Huang, B., Luan, X.C., Tang, P., Li, L.X., Zhang, X.L., Zhang, Y.C., Zhang, Z.T., Wang, Q. and Zhan, R.B., 2023. Toward a unified and refined Ordovician stratigraphy for the western Yangtze region, South China. Palaeoworld, 32(2): 202-218.

Luan, X.C., Zhang, X.L., Li, Q.J., Wang, Y., Cui, Y.N. and Zhan, R.B., 2023. Darriwilian–Sandbian (Middle–Late Ordovician) shallow warm-water deposits in the Upper Yangtze region, South China: A case study from the Qiaojia area, northeastern Yunnan Province. Palaeoworld, 32(2): 219-234.

Wang, Y., Zhan, R.B., Luan, X.C., Zhang, Y.C. and Wei, X., 2023. Middle–Late Ordovician brachiopods from Ningnan, southern Sichuan Province, Southwest China: Implications for macroevolution and palaeogeography. Palaeoworld, 32(2): 235-251.

Cui, Y.N., Wang, G.X. and Percival, I.G., 2023. Early heliolitine tabulate corals from the Sandbian (Upper Ordovician) in the Yunnan-Sichuan border area, Southwest China. Palaeoworld, 32(2): 252-265.

Gong, F.Y., Yan, G.Z. and Wu, R.C., 2023. Conodont biostratigraphy and carbon isotope chemostratigraphy of the Middle to Upper Ordovician on the western Yangtze Platform, South China. Palaeoworld, 32(2): 266-286.

Liang, Y., Tang, P., Wang, G.X., Yan, G.Z. and Wang, Q., 2023. Middle–Late Ordovician chitinozoans from Songliang of Qiaojia, western South China, and their biostratigraphic implications. Palaeoworld, 32(2): 287-302.

Zhang, Y.C., 2023. Late Darriwilian–early Katian (Ordovician) ostracods of northeastern Yunnan, Southwest China. Palaeoworld, 32(2): 303-332.

Wei, X., Wang, K., Zhou, Z.Q., Cui, Y.N., Zhang, Z.T. and Liu, J.B., 2023. A new late Katian (Late Ordovician) trilobite association from Zhenxiong, northeastern Yunnan, Southwest China and its palaeoecological implications. Palaeoworld, 32(2): 333-353.

Wang, Q., Huang, B. and Li, R., 2023. A low-diversity, silicified Hirnantia Fauna from Butuo, southwestern Sichuan, on the western margin of Yangtze Platform. Palaeoworld, 32(2): 354-366.

142023-06 -

化石标本多模态数据集助力基础研究与页岩气勘探多模态数据在推进新范式的古生物学与地层学研究中发挥着越来越关键的作用。化石标本综合数据的汇交不仅有利于古生物学与地层学科开展基础研究工作,也在一定程度上对资源矿产的勘探与开发有重要的辅助作用;同时,也将深入推进人工智能技术在古生物学与地层学领域的应用。

多模态数据在推进新范式的古生物学与地层学研究中发挥着越来越关键的作用。化石标本综合数据的汇交不仅有利于古生物学与地层学科开展基础研究工作,也在一定程度上对资源矿产的勘探与开发有重要的辅助作用;同时,也将深入推进人工智能技术在古生物学与地层学领域的应用。

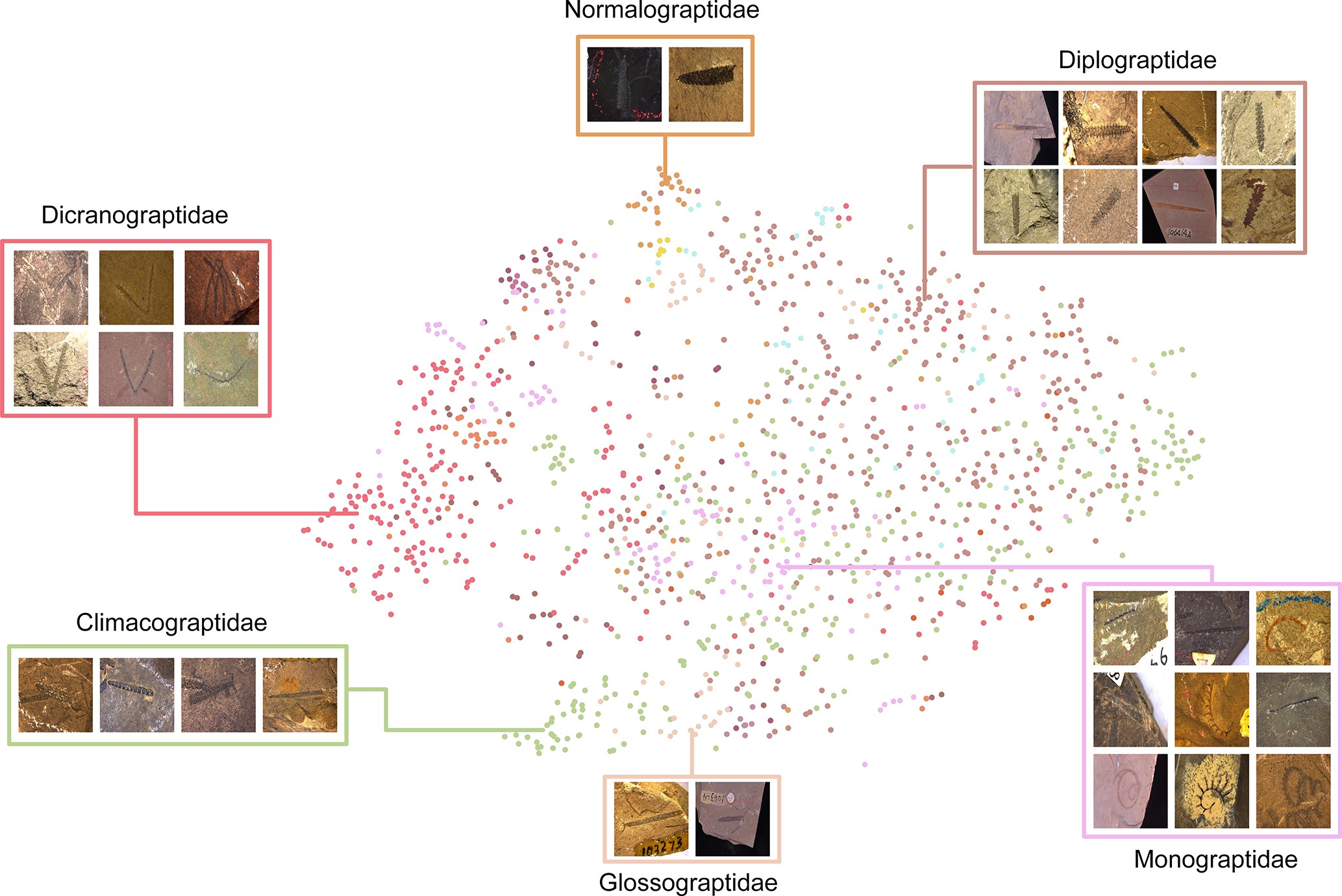

最近,中国科学院南京地质古生物研究所研究员徐洪河,联合天津大学副教授牛志彬,带领南京古生物所地层古生物大数据中心人员,花费了两年多的时间,创建了笔石化石标本综合数据集,并对收集的这批数据开展了分析。相关成果在地球系统科学领域的顶级期刊《地球系统科学数据》(Earth System Science Data)上发表。

笔石标本多模态数据集的构建过程涉及了标本的选取、科学信息梳理、图像采集、数据清洗、云端存储与备份等步骤。该数据集选取了可服务于全球生物地层对比及页岩气的勘探开发的,产自华南奥陶系-志留系地层中的1550块笔石化石标本,采集内容涵盖了化石标本的系统古生物学、地层学、参考文献、化石标本属性等科学而全面的信息,还包括2951幅高分辨率的化石图像,且标本在系统分类上涵盖了113个笔石种或亚种。

针对该数据集,研究团队开发了专门的化石标本数据可视化软件,所有用户都可以通过此软件查看化石标本的相关科学属性信息以及高分辨率图像,并可以通过图像中的比例尺工具对标本进行测量,实现用户足不出户的“虚拟查看”。该功能在一定程度上为开展基于化石标本的研究奠定基础。

研究团队还运用t-SNE非线性降维技术对数据集开展了可视化分析。即在二维图像上,单一图像数据所构成的若干点集与笔石系统分类中的若干个科级分类群之间建立了对应关系。显示出人工智能在一定程度上识别出图像的专业内涵。

本研究是深时数字地球(Deep-time Digital Earth)国际大科学计划“古生物学工作组”的系列研究成果之一。

论文相关信息:Xu, H.-H., Niu, Z.-B., Chen, Y.-S., Ma, X., Tong, X.-J., Sun, Y.-T., Dong, X.-Y., Fan, D.-N., Song, S.-S., Zhu, Y.-Y., Yang, N., and Xia, Q. 2023. A multi-dimensional dataset of Ordovician to Silurian graptolite specimens for virtual examination, global correlation, and shale gas exploration. Earth Syst. Sci. Data. 15, 2213–2221, https://doi.org/10.5194/essd-15-2213-2023.

笔石标本综合数据集创建过程示意图

本研究构建的数据集中笔石的时空分布范围

对本研究构建的数据集进行. t-SNE降维可视化展示022023-06 -

粪化石研究揭示化石埋藏新机制近日,中国科学院南京地质古生物研究所领衔的一项研究对产出于南京汤山驼子洞早更新世的粪化石进行了详细研究,揭示了这类特殊类型化石材料的全新埋藏模式,为进一步理解地质历史时期特异埋藏化石库的形成过程,特别是软躯体生物的化石形成过程提供了新视角。相关成果于2023年5月25日发表在国际期刊《当代生物学》(Current Biology)。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所领衔的一项研究对产出于南京汤山驼子洞早更新世的粪化石进行了详细研究,揭示了这类特殊类型化石材料的全新埋藏模式,为进一步理解地质历史时期特异埋藏化石库的形成过程,特别是软躯体生物的化石形成过程提供了新视角。相关成果于2023年5月25日发表在国际期刊《当代生物学》(Current Biology)。

化石为解读地球生命的演化历史提供了最直观证据,而化石的形成过程,即埋藏学一直是科学家关注的焦点。软躯体生物的石化过程则更是吸引了诸多科学家的研究兴趣。在对大量特异埋藏化石库研究的基础上,科学家认为细菌的腐解(bacterial decay)过程是软躯体化石矿化保存的关键所在。

细菌作为一类个体微小的微生物,具有非常古老的历史。细菌中许多类群在生态系统中扮演着分解者的角色。在化石形成过程中,细菌一方面分解动植物的残体,这一过程会形成缺氧条件下的局部化学梯度环境,使软躯体生物残体表面吸附/富集阳离子(如钙、铁离子等),并在细菌新陈代谢的作用下诱导形成碳酸钙或是黄铁矿等铸模,保存软躯体生物的完整形态,使之矿化并保存为化石。

真菌作为一类真核生物,与细菌相比虽演化历史相对较晚,但此前仍在前寒武纪找到了真菌的化石证据。作为生态系统中另一类重要的分解者,真菌是否在化石矿化埋藏中也扮演了重要角色,仍是未解之谜。

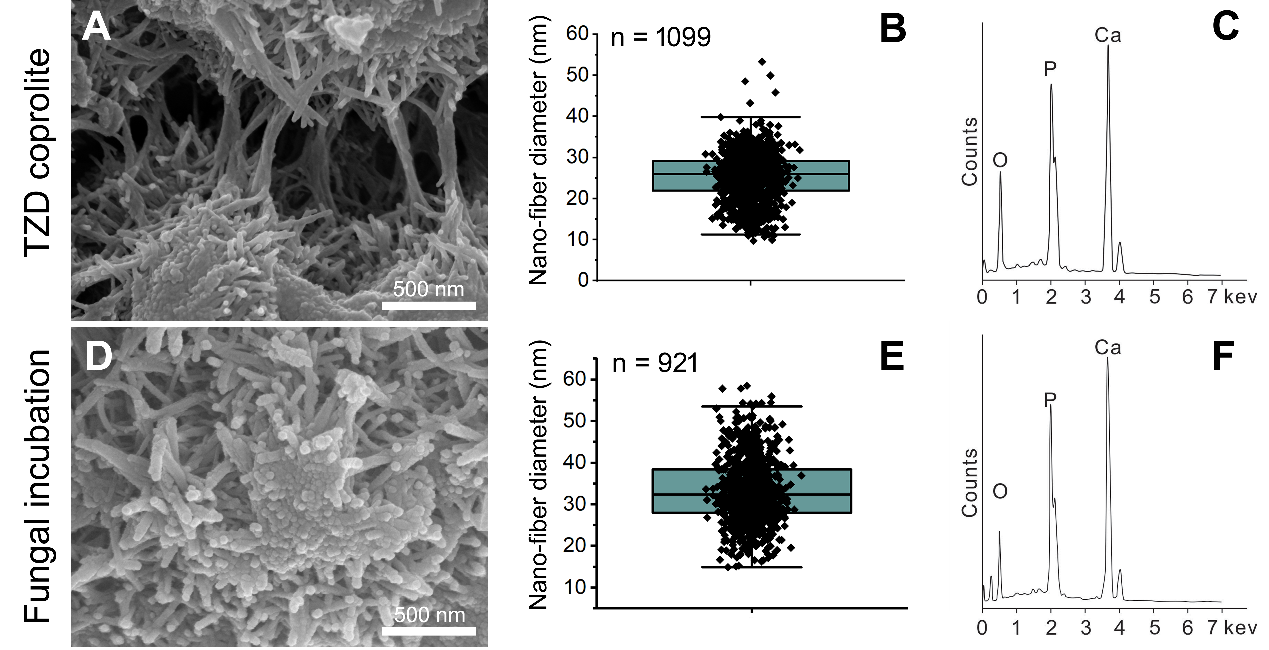

针对这一科学问题,南京古生物所研究员罗茂、殷宗军、郑大燃,以及副研究员李子波,联合南京农业大学、南京大学、英国邓迪大学、英国布里斯托大学、以及云南大学等高校的科研人员对来自南京汤山驼子洞早更新世的粪化石材料开展了详细研究。

结果表明,驼子洞采集的粪化石来自于鬣狗这类凶猛捕食者。更有意思的是,粪化石多由纳米级别的羟基磷灰石纤维所构成,其直径约30 nm。这类纳米级别羟基磷灰石纤维的透射电镜特征和形态特征表明它们不太可能代表骨质材料的骨胶原纤维,也排除它们是矿化微生物细菌的可能性。而在由细菌诱导所矿化形成的化石材料中,几乎没有观察到过这类纳米级别的羟基磷灰石纤维。研究人员通过查阅文献,发现土壤和喀斯特溶洞中大量存在因真菌新陈代谢而诱导形成的碳酸钙矿物,后者是纳米级别的矿物纤维。同时,文献报道动物粪便样品中存在大量的微生物,包括处于不同分类位置的细菌和真菌。

基于这些线索,研究人员开展了现代真菌培养实验,以黑曲霉这类常见于动物粪便中的微生物为对象,以抛光得到的粪化石作为固体基质提供钙、磷等元素。在实验室开展的黑曲霉生长和诱导矿物形成实验过程中,发现在钙、磷元素供给充足条件下,黑曲霉表面沉淀得到了与粪化石内部矿物组成和形态结构十分类似的纳米级羟基磷灰石纤维。这一结果表明,黑曲霉这类真菌很可能诱导形成了粪化石中的丝状磷酸钙纤维,促进了粪化石的矿化并形成化石。

因此,此次研究揭示了丝状真菌在化石埋藏学中的作用,为进一步理解化石埋藏学提供了全新视角。这一研究同时提出,纳米级别的羟基磷灰石纤维可间接作为指示地质历史时期真菌化石的矿物学证据,也为地外天体生命的识别提供了可参考的矿物学证据。

本次研究得到了中国科学院人才计划、自然科学基金委和现代古生物学和地层学国家重点实验室开放基金等项目的支持。

论文相关信息:Luo, M., Li, Z., Su, M., Gadd, G.M., Yin, Z.J., Benton, M.J., Pan, Y.H., Zheng, D.R., Zhao, T., Li, Z.B., Chen, Y.X., 2023. Current Biology, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.04.067.

图1 驼子洞粪化石宏观形态及其中骨碎片和毛发化石

图2 驼子洞粪化石中纳米磷酸钙显和真菌培养实验中得到丝状磷酸钙矿物对比

图3 驼子洞粪化石中羟基磷灰石谱学特征

图4 驼子洞粪化石中丝状纳米纤维和真菌培养实验诱导形成丝状纳米纤维的尺寸和元素组成对比252023-05 -

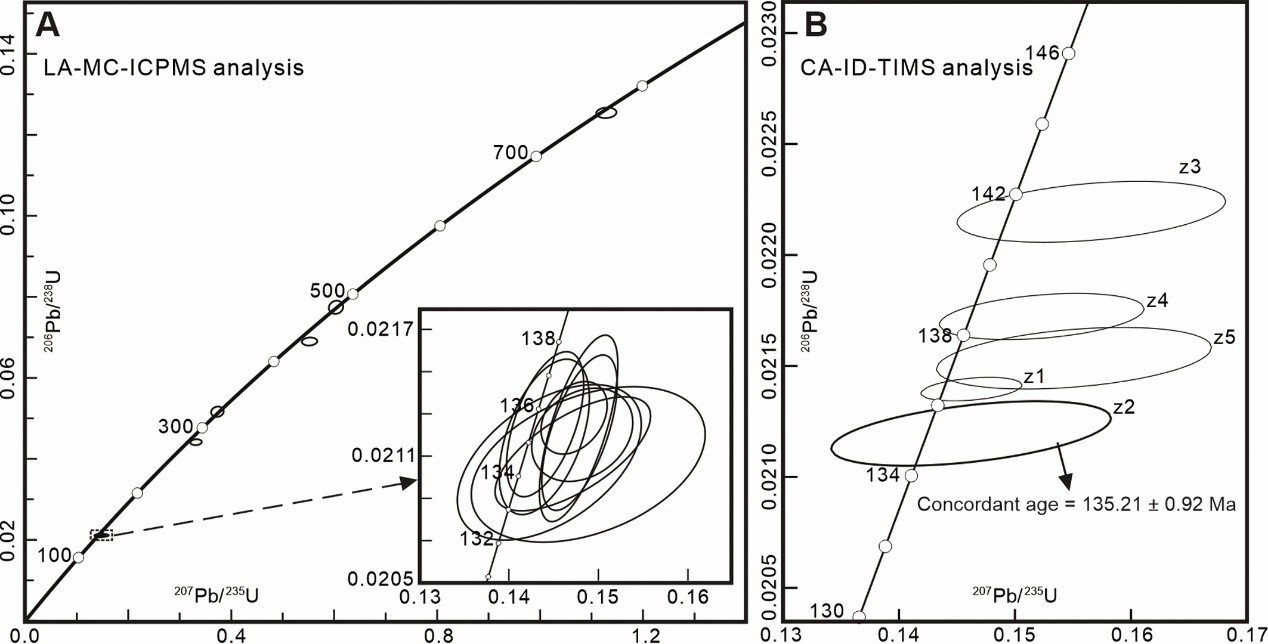

早白垩世乌尔禾翼龙动物群的年代和演化取得新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郑大燃、张海春、徐洪河等与香港大学、麻省理工学院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,以及云南大学等科研人员合作,为乌尔禾翼龙动物群提供了准确的年代限制,并据此探讨该生物群的演化。该研究发表于国际地学期刊《美国地质学会会刊》(GSA Bulletin)上。

乌尔禾翼龙动物群产自新疆准噶尔盆地西北部乌尔禾地区下白垩统吐谷鲁群,包含丰富的翼龙类、龟鳖类、鳄类、蛇颈龙类、蜥臀类和鸟臀类等脊椎动物化石,为恢复中亚早白垩世陆地生态系统提供了重要的化石证据。乌尔禾地区也是广义热河生物群的最西北分布区域。因此,对于该生物群的年代学研究极为重要。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郑大燃、张海春、徐洪河等与香港大学、麻省理工学院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,以及云南大学等科研人员合作,为乌尔禾翼龙动物群提供了准确的年代限制,并据此探讨该生物群的演化。该研究发表于国际地学期刊《美国地质学会会刊》(GSA Bulletin)上。

研究团队在乌尔禾翼龙动物群化石层采集了一块凝灰质岩石样品,通过LA-MC-ICP-MS和CA-ID-TIMS两种铀-铅年代学分析,将该生物群的年代限定在距今约135.2百万年。该年代代表鹦鹉嘴龙、乌尔禾龙和亚洲龙等的首现时间,以及准噶尔翼龙、湖翼龙和威远中国上龙等的末现时间,为中亚地区早白垩世脊椎动物的演化提供了关键的时间节点。

长期以来,达乌尔禾地区因发现有鹦鹉嘴龙和翼龙等特征化石,被认为是广义热河生物群第三演化阶段到达的地区。本次研究表明乌尔禾翼龙动物群的出现是早于热河生物群的首现时间(约132.4百万年前),且该动物群以及准噶尔盆地和吐哈盆地所产的早白垩世化石多为地方性分子,缺乏热河生物群的典型分子(如三尾类蜉蝣、东方叶肢介和狼鳍鱼等)。因此,研究认为乌尔禾地区乃至准噶尔盆地和吐哈盆地并不属于热河生物群的分布区域。

热河生物群的典型分子广泛分布在与天山最东部毗邻的河西走廊地区,表明同时期的北山隆起所造成的地理隔离可能阻挡了热河生物群向西扩散。

本项研究得到国家自然科学基金委、科技部第二次青藏科考、中科院战略先导专项和香港大学基金资助。南京古生物所地层古生物大数据中心为热河生物群化石提供了数据支持。

论文相关信息:Zheng, D., Chang, S.-C., Ramezani, J., Xu, X., Xu, H., Wang, H., Pei, R., Fang, Y., Wang, J., Wang, B., Zhang, H., 2023. Calibrating the Early Cretaceous Urho Pterosaur Fauna in Junggar Basin and implications for the evolution of the Jehol Biota. GSA Bulletin, https://doi.org/10.1130/B36795.1.

图1 乌尔禾翼龙动物群的同位素年代学结果

图2 乌尔禾翼龙动物群的赋存地层和生物多样性252023-05 -

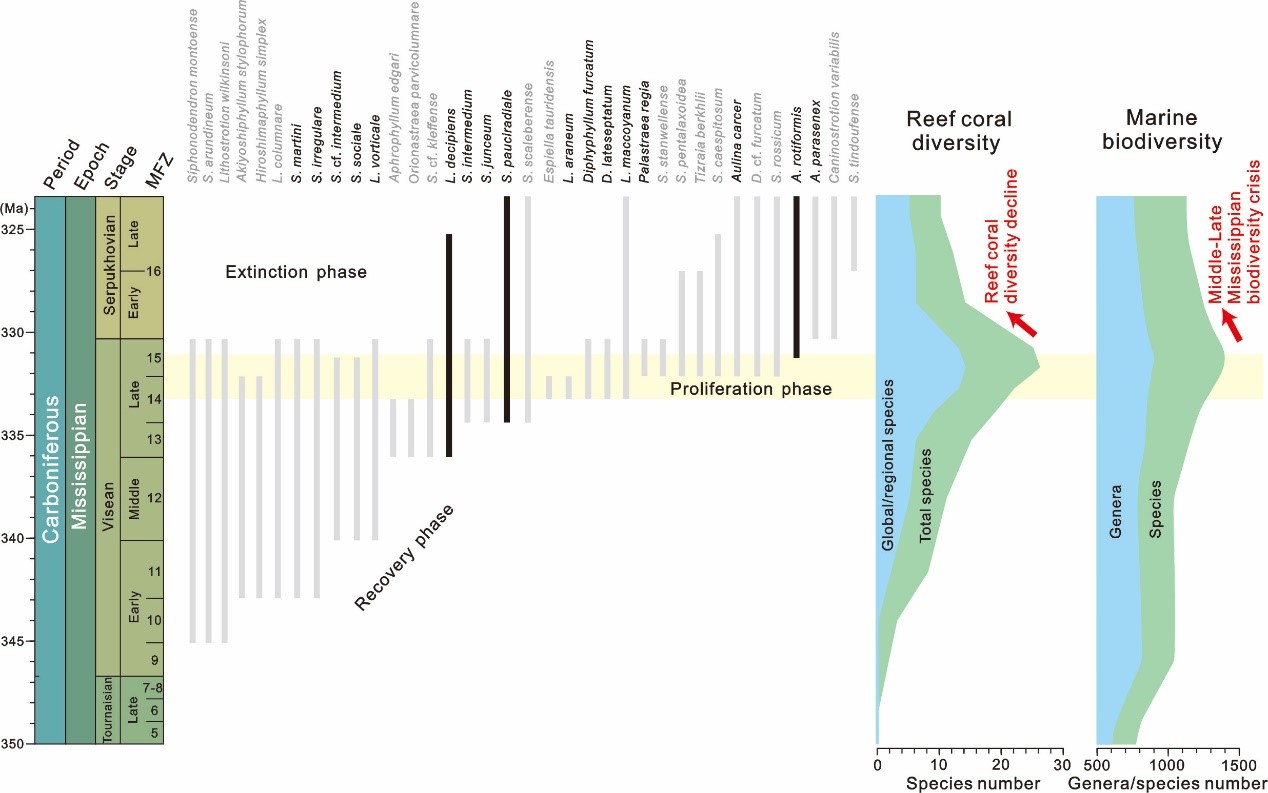

造礁珊瑚个体变小适应晚古生代大冰期陆源碎屑输入当今陆源碎屑输入对海洋珊瑚礁造成了严重影响,常常伴随造礁珊瑚的死亡或形态变化。地质历史时期也发生了类似的现象,但目前关于造礁珊瑚面对陆源碎屑输入如何响应的认识还不清楚。近期,科研人员对密西西比亚纪中-晚期造礁珊瑚的形态大小、陆源碎屑输入等进行了系统研究,揭示了晚古生代大冰期起始时期陆源碎屑输入与造礁珊瑚个体大小变化的关系。

当今陆源碎屑输入对海洋珊瑚礁造成了严重影响,常常伴随造礁珊瑚的死亡或形态变化。地质历史时期也发生了类似的现象,但目前关于造礁珊瑚面对陆源碎屑输入如何响应的认识还不清楚。近期,科研人员对密西西比亚纪中-晚期造礁珊瑚的形态大小、陆源碎屑输入等进行了系统研究,揭示了晚古生代大冰期起始时期陆源碎屑输入与造礁珊瑚个体大小变化的关系。

该研究由中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队副研究员要乐和助理研究员林巍,与法国图卢兹第三大学教授Markus Aretz、美国南加州大学教授David J. Bottjer、以及南京大学教授王向东合作,成果于2023年5月24日在线发表在英国《皇家学会会刊B辑》(Proceedings of the Royal Society B)。

晚古生代大冰期是地球上自动植物繁盛以来唯一一个与现代大气CO2浓度相近的时期,因此,对晚古生代大冰期海洋生物-演化的研究可以为当今海洋生态系统演变提供借鉴和启示。密西西比亚纪中-晚期(维宪期-谢尔普霍夫期)发生了显著的海西造山运动和陆地植物繁盛;它们共同导致了该时期陆地化学风化作用加强和陆源碎屑和营养物质输入增加,进而导致全球气候急剧变冷和海平面降低。

最新研究发现,在维宪晚期(Asbian-Brigantian之交)腕足类壳体氧同位素发生了一次显著正偏,指示该时期古海水温度明显降低,可能代表了晚古生代大冰期主幕的开始;同时,海洋珊瑚礁系统也发生了崩溃并伴随底栖生物多样性的降低。因此,对密西西比亚纪中-晚期造礁珊瑚形态大小的研究,可以为当今陆源输入影响下的造礁珊瑚的演变趋势提供新认识。

研究团队对我国贵州雅水、湖南马栏边、安徽王家村和内蒙古尖山子四条不同沉积相剖面谢尔普霍夫期全球广布的造礁珊瑚Aulina rotiformis和Lithostrotion decipiens的个体大小参数(单骸直径、横板带直径和隔壁数)进行了统计,并对造礁珊瑚和围岩进行了元素含量研究。

结果显示在谢尔普霍夫期,空间上从华南板块的浅水开阔碳酸盐岩相、碳酸盐岩-碎屑岩过度相、到浅水碎屑岩相,造礁珊瑚个体逐渐变小,并伴随珊瑚围岩中硅、铝、磷元素含量的明显增加。在长尺度上,基于中国、西欧和北非地区密西西比亚纪中-晚期造礁珊瑚Lithostrotion decipiens和Siphonodendron pauciradiale的个体大小数据,发现造礁珊瑚个体在维宪晚期(Asbian-Brigantian之交)明显减小,这与晚古生代冰期主幕开始伴随的陆地风化作用增强和陆源碎屑输入增加相一致。

该研究从时空上揭示了造礁珊瑚个体大小与陆源输入的演化特征,认为晚古生代大冰期起始与陆源碎屑和营养物质输入增加是控制造礁珊瑚表型可塑性变化的主要因素,它们可以通过个体变小来适应晚古生代大冰期伴随的古环境变化。

另外,该研究从长尺度生物演化方面为当今海洋珊瑚礁的保护和发展趋势提供了启示:具有较强表型可塑性的造礁珊瑚,即可以使个体变小的造礁珊瑚可能更加适应当今陆源碎屑输入、水体缺氧等环境变化。

该研究得到国家自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会和中科院战略性先导科技专项(B类)的联合资助。

论文相关信息:Yao, L*., Lin, W., Aretz, M., Bottjer, D.J., Wang, X.D., 2023. Colonial coral resilience by decreasing size: reaction to increased detrital influx during onset of the late Palaeozoic Ice Age. Proc. R. Soc. B, 290, 20230220. https://doi.org/10.1098/rspb.2023.0220.

图1 密西西比亚纪海洋造礁珊瑚与总体生物的多样性变化和演化模式

图2 密西西比亚纪晚期不同沉积相剖面造礁珊瑚Lithostrotion decipiens和Aulina rotiformis的单骸直径、横板带直径和隔壁数的变化

图3 密西西比亚纪晚期不同沉积相剖面造礁珊瑚Lithostrotion decipiens及其围岩的微相和元素分布特征

图4 密西西比亚纪中-晚期造礁珊瑚Lithostrotion decipiens和Siphonodendron pauciradiale的形态大小变化与该时期陆源输入、海水表层温度、低纬度海平面和中-高纬度冰川记录的关系242023-05 -

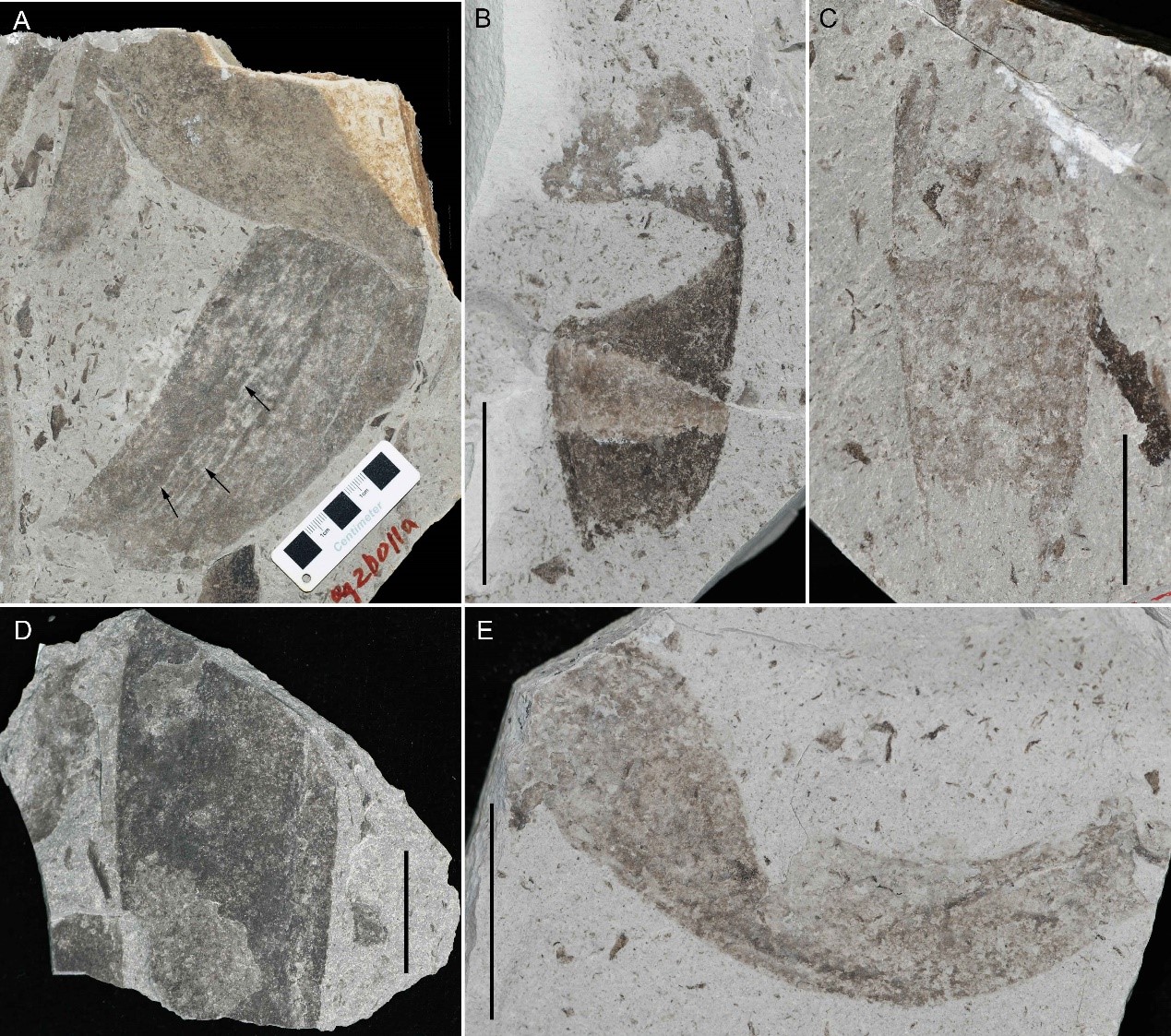

燕山地区中元古代距今15.6亿年“高于庄化石群”研究新进展近日,中国科学院南京地质古生物所博士研究生陈凯、博士后苗兰云在研究员朱茂炎和研究员赵方臣的指导下,对燕山地区中元古代“高于庄化石群”(距今15.6亿年)进行了追踪研究。在整理新发现标本的基础上,系统描述并报道了高于庄化石群生物组合面貌和多样性,研究结果进一步支持“高于庄化石群”大型碳质膜化石的真核多细胞生物属性的解释。相关研究成果发表于地学国际期刊《前寒武纪研究》(Precambrian Research)上。

近日,中国科学院南京地质古生物所博士研究生陈凯、博士后苗兰云在研究员朱茂炎和研究员赵方臣的指导下,对燕山地区中元古代“高于庄化石群”(距今15.6亿年)进行了追踪研究。在整理新发现标本的基础上,系统描述并报道了高于庄化石群生物组合面貌和多样性,研究结果进一步支持“高于庄化石群”大型碳质膜化石的真核多细胞生物属性的解释。相关研究成果发表于地学国际期刊《前寒武纪研究》(Precambrian Research)上。

“高于庄化石群”是产于我国燕山地区中元古代早期高于庄组中的大型多细胞生物化石群;1997年由中国地质调查局天津地质调查中心研究员朱士兴和研究员黄光学最早发现。2016年,朱士兴与朱茂炎课题组联合国内外同行在《自然-通讯》(Nature Communications)杂志上正式报道(Zhu et al., 2016)。

该化石群包含迄今为止全球最古老的大型真核多细胞生物化石,不完整的个体大小能达到30厘米长、8厘米宽。“高于庄化石群”的发现不仅将地史中大型真核多细胞生物出现的时间节点提前了近10亿年,也为研究早期真核生物的多细胞化起源提供了可靠的化石证据。

“高于庄化石群”发现于河北省迁西县和宽城县地区的高于庄组三段中部白云质泥岩中,保存为厘米至分米级别大小的碳质压膜化石。最初报道基于58枚化石标本,发现了4种类型化石,即舌状、带状、楔形和倒披针形,被解释为营光合作用生活的底栖真核多细胞生物化石(Zhu et al., 2016)。除倒披针形化石外,其他化石体型均很大。但这些大型化石均未见保存完整的个体,往往两端缺失或仅有一端被保存下来。完整化石的缺失阻碍了对其具体亲缘关系的准确解释;同时,该化石群的多样性、产出层位和分布范围也不明确。

针对存在的问题,朱茂炎课题组持续开展该区域化石的发掘研究工作。三年来,在迁西县高于庄组三段中部和顶部共两个化石层位(后者为新发现的化石层位)获得新的标本1000多枚。根据化石形态分析和定量统计,共识别并描述了3属,5种化石(含1个新属,3个新种),具体为Grandilingulata qianxiensis gen. et sp. nov.(大型舌状)、Tuanshanzia linearis sp. nov.(大型带状至楔形)、Tuanshanzia parva sp. nov.(小型带状)、Tuanshanzia fasciaria(倒披针型)和Proterotainia sp.(丝状体)。

大型带状和楔形化石两者形态自然过渡,大小分布重叠,应为同一类生物体的不同部分。化石形态挺直,边缘平滑,与围岩界线截然,仅少数化石见轻微弯曲或局部发生折叠,有些化石表面呈现微小弧度。这些特征表明,原始生物体是薄片状的,但具有一定的硬度和厚度,不太容易发生变形且能满足直立生长的需求。大型舌状化石特征类似,原生物体也应为薄片状且具有一定的厚度。倒披针型和小型带状化石均较小,宽度小于5毫米,化石多见折叠、弯曲、扭曲的现象,表明原始生物体薄而“柔软”。遗憾的是,新材料中仍未发现完整的大型化石个体。

新材料中的这些化石均保存在岩层内部而非岩层面,部分碳质膜与岩层面并非完全平行,而呈现小尺度夹角,指示随水流搬运并被快速埋藏而保存的特点。

通过对化石形态重建,并结合化石大小和其他特征,研究很好地支持了其多细胞真核生物属性的解释;与某些现生宏体真核藻类(如,红藻Iridaea)进行形态和大小的对比,同时也排除是微生物席碎片的可能性。有些原核微生物虽然也能形成肉眼可见的宏观群落,例如圆形、线形、树枝状、甚至是复杂的花瓣状,但它们无论是大小还是形态均与高于庄组宏体化石不符(丝状体Proterotainia sp.除外)。但由于缺乏特征性的生物结构和分子信息方面的证据,高于庄组宏体化石的具体亲缘关系仍无法确定,需后续更深入的研究工作。

“高于庄化石群”对研究真核生物的早期演化至关重要。目前真核生物最早的化石记录来自世界多个地区的古元古代晚期(距今约16.5亿年)地层中的单细胞类型,而该化石群的出现紧随其后,说明真核生物的多细胞化起源发生非常早。

多细胞化是地球生命演化史中一种重要生物事件,它是生命从简单向复杂化和大型化演化的必要条件之一。“高于庄化石群”中大型多细胞化石的出现,也表明“Boring Billion”时期(距今18-8亿年)地球-生命系统演化并非“缓慢而稳定”,至少从生命演化的角度来看是早期真核生命演化极为重要的时期,而且当时的地球表层系统已经出现适合大型多细胞生物生存的“宜居”环境。

本研究得到了科技部国家重点研发计划项目、中国科学院战略先导科技专项(B类)和国家自然科学基金创新研究群体项目的共同资助。

论文相关信息:Chen, K., Miao, L., Zhao, F., Zhu, M., 2023. Carbonaceous macrofossils from the early Mesoproterozoic Gaoyuzhuang Formation in the Yanshan Range, North China. Precambrian Research 392, 107074. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2023.107074.

Zhu, S., Zhu, M., Knoll, A.H., Yin, Z., Zhao, F., Sun, S., Qu, Y., Shi, M., Liu, H., 2016. Decimetre-scale multicellular eukaryotes from the 1.56-billion-year-old Gaoyuzhuang Formation in North China. Nature Communications 7, 11500. https://doi.org/10.1038/ncomms11500.

大型舌状化石Grandilingulata qianxiensis gen. et sp. nov.(比例尺为50 mm)

大型带状和楔形化石Tuanshanzia linearis sp. nov.(比例尺为50 mm)

(A-B)倒披针形化石Tuanshanzia fasciaria;(C-E)小型带状化石Tuanshanzia parva sp. nov. (比例尺为5 mm)242023-05 -

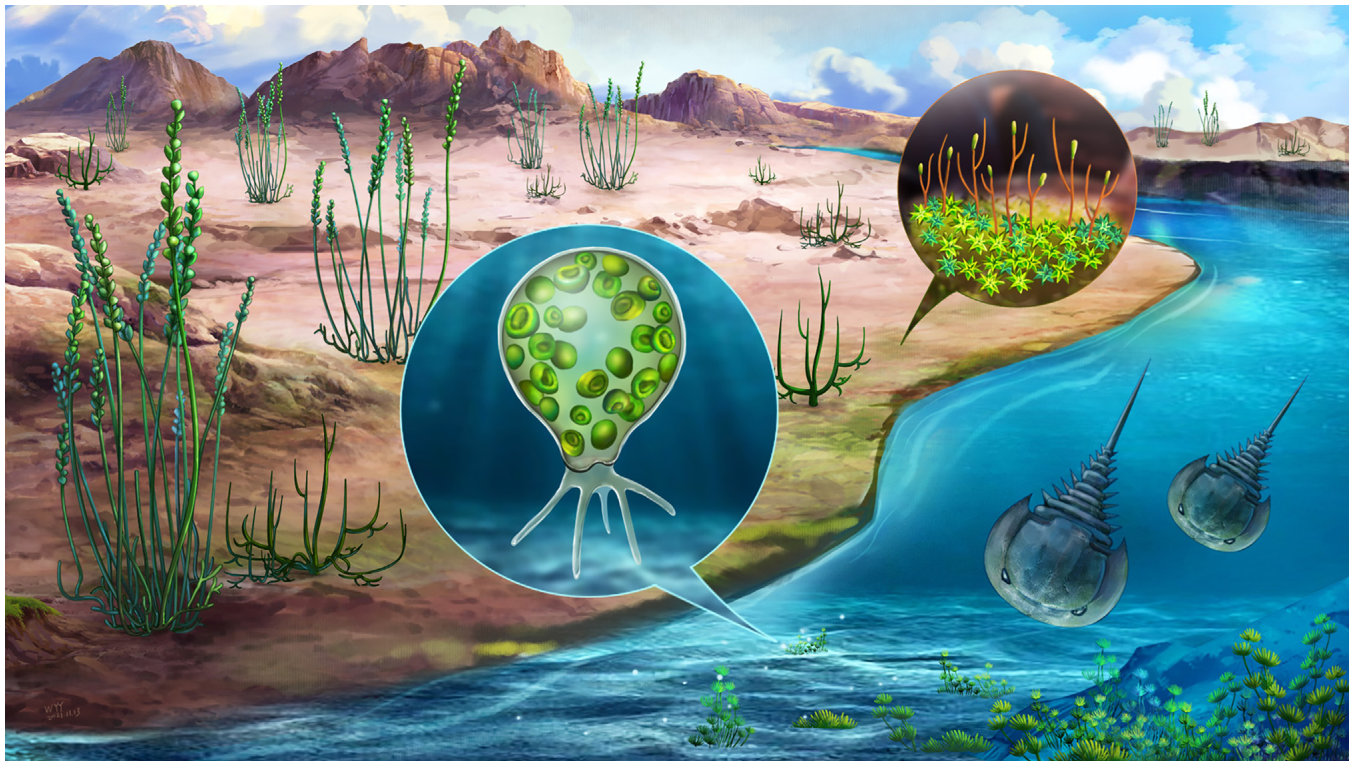

华南早泥盆世古生态学研究进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物研究团队研究员徐洪河、王怿,唐鹏,副研究员卢建峰,研究生王凯、刘炳材、白姣等,联合曲阜师范大学汪瑶博士,对我国广西早泥盆世陆生植物与海洋生物的古生态学开展了综合研究。相关成果在《细胞》(Cell)出版集团旗下开放获取的综合性期刊iScience上发表。

古生态学研究涉及到多种生物的化石记录和古环境信息,地层中所保存的多种化石彼此之间通常具有一定的相关性。对共同保存的多种化石开展多尺度的综合分析与研究是认识生物演化及其环境背景的重要手段。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物研究团队研究员徐洪河、王怿,唐鹏,副研究员卢建峰,研究生王凯、刘炳材、白姣等,联合曲阜师范大学汪瑶博士,对我国广西早泥盆世陆生植物与海洋生物的古生态学开展了综合研究。相关成果在《细胞》(Cell)出版集团旗下开放获取的综合性期刊iScience上发表。

有壳变形虫(testate amoebae)是一类具有外壳的原生动物,壳形多样,大小一般为20~150 μm。现生有壳变形虫广泛分布于河流、湖泊、泥炭湿地和土壤等淡水或陆地环境中,仅少数种类存在于咸水或海洋。有壳变形虫最早出现在新元古代早期的海洋中,至早泥盆世,其栖息地扩展到了淡水的陆地环境。

地史时期有壳变形虫化石记录十分稀少,在新元古代与泥盆纪之间存在着一段空白,此前泥盆纪有壳变形虫的唯一记录也只有来自英国莱尼燧石层。此外,除新元古代磷质结核和白垩纪琥珀中的少量标本,以往有壳变形虫的化石仅有外壳部分保存下来,内部均为中空。

本研究基于广西苍梧下泥盆统苍梧组中瓶形微体化石记录,通过形态学的比较与分析,识别出了一种新的表壳目(Arcellinida)变形虫Cangwuella ampulliformis。该科学发现不仅增进了对早泥盆世有壳变形虫多样性认识,而更为罕见的是,在这种变形虫内部,还发现了许多可能来源于藻类的圆底碟形结构,类似的结构多见于含有内共生体的、混合营养型的现代有壳变形虫当中,这为探讨早泥盆世原生动物与其它生物类群之间存在的生态关系提供了重要线索。

另外,分子系统发育学和微体古生物学方面的研究认为,表壳目变形虫在演化过程中,曾多次登陆,且均发生在显生宙。广西苍梧组中表壳目变形虫的发现无疑为该类群在泥盆纪时期的登陆事件提供了证据支持。

通过对广西苍梧早泥盆世苍梧组沉积时期的生态系统重建表明:陆地上或浅海近岸区域生活着以工蕨为主的维管植物,比如:中国工蕨(Zosterophyllum sinense),以及非常低矮的,总体高度不超过2 cm的拟莱尼蕨类(rhyniophytoid)植物;在近岸的浅海水体中,生活着以广西鲎(Houia guangxiensis)为代表的节肢动物,以及可能与绿藻具有共生关系的有壳变形虫Cangwuella。

本研究是深时数字地球(Deep-time Digital Earth)国际大科学计划“古生物学工作组”的系列研究成果之一。

论文信息:Wang K, Xu H-H*, Liu B-C, Bai J, Wang Y, Tang P, Lu J-F, Wang Y. 2023. Shallow-marine testate amoebae with internal structures from the Lower Devonian of China. iScience. 26(5), 106678.https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106678.

图1 广西苍梧组早泥盆世古生态系统重建

图2 利用X射线断层扫描技术对广西苍梧组早泥盆世有壳变形虫Cangwuella ampulliformis三维重建,多种透视图232023-05 -

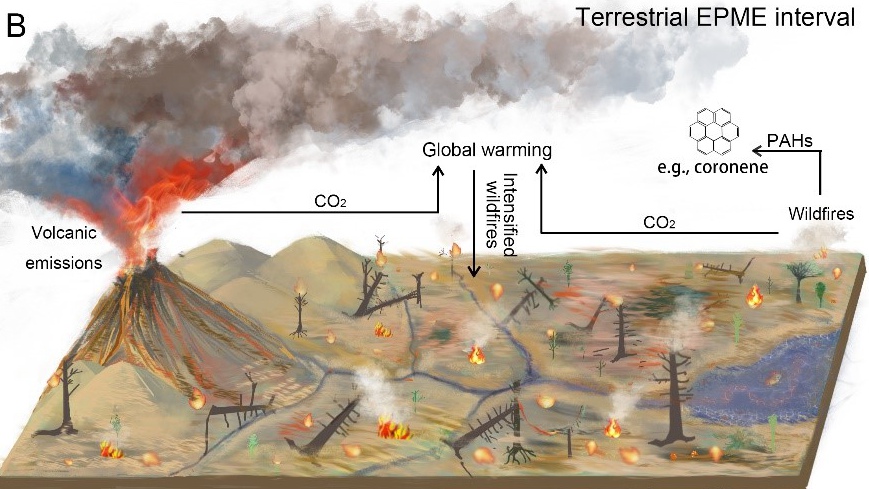

二叠纪末高温野火事件导致热带雨林生态系统崩溃近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队研究员张华、硕士研究生角升林和蔡垚峰博士,与南京大学及云南大学的合作者,通过高精度的生物标志化合物多环芳烃有机地球化学分析,证实二叠纪末存在大规模高温野火燃烧事件,为了解该时期陆地生态系统的崩溃过程提供了重要证据。研究成果于近日发表在国际知名期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)上。

2.52亿年前的二叠纪末生物大灭绝严重破坏了海洋和陆地生态系统,导致约81%的海洋生物和89%的陆地生物在很短的时间内灭绝。近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队研究员张华、硕士研究生角升林和蔡垚峰博士,与南京大学及云南大学的合作者,通过高精度的生物标志化合物多环芳烃有机地球化学分析,证实二叠纪末存在大规模高温野火燃烧事件,为了解该时期陆地生态系统的崩溃过程提供了重要证据。研究成果于近日发表在国际知名期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)上。

特提斯周缘强烈的酸性火山活动和西伯利亚大火成岩省通过释放大量温室气体和有毒气体,导致全球变暖,干旱和高温的气候条件使得野火事件显著增加。野火事件产生的多环芳烃(PAHs)有很强的化学惰性及生物惰性,能够在地层中长期稳定地保存,所以成为恢复古代野火历史最常用的一类指标。然而全球二叠纪-三叠纪转折期关于多环芳烃的研究多基于海相记录,对陆相材料的研究程度相对不足。因此,利用陆相记录深入研究该时期野火事件对了解二叠纪–三叠纪转折期陆地生态系统的崩溃和植被的演替过程具有重要意义。

此次科研团队利用中国华南海陆过渡相的冷清沟剖面钻探岩心开展了高精度的生物标志化合物多环芳烃有机地球化学分析。研究发现,在二叠纪–三叠纪转折时期,多环芳烃含量均显示较为一致的显著富集,并与有机碳同位素负异常呈耦合关系,揭示在该时期高温且干旱的古气候条件下,存在大规模高温野火燃烧事件。在这些多环芳烃化合物中,低分子质量的二苯并呋喃(DBF)等化合物主要来源于陆地植物多糖和木质素的生物降解,这些化合物在二叠纪–三叠纪转折期的异常富集,以及与燃烧源多环芳烃之间的协同变化,表明多环芳烃主要来源于陆地植物的高温野火燃烧,该时期的热带雨林植被系统为大规模野火燃烧提供了充足的燃料。

此外,早三叠世极低的多环芳烃含量和明显变化的多环芳烃参数指标表明,在经历陆地二叠纪末生物大灭绝事件后,陆地生态系统受到极大影响,分布于古特提斯洋东岸地区高度多样化的热带雨林消失,取而代之的是草本石松类植物所代表的“草地”植被系统,也在一定程度上印证了大羽羊齿植物群在二叠纪末期发生了“快速”的绝灭。

此项研究得到国家自然科学基金委重大项目和中国科学院先导专项的共同资助。

论文相关信息: Jiao, S.L., Zhang, H.*, Cai, Y.F., Chen, J.B., Feng, Z., Shen, S.Z., 2023. Collapse of tropical rainforest ecosystems caused by high-temperature wildfires during the end-Permian mass extinction. Earth and Planetary Science Letters. 614, 118193. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118193.

图1 贵州冷清沟HK-1钻孔岩芯样品、标准化合物、空白样品的芳烃组分

图2 贵州冷清沟HK-1钻孔岩芯二叠系-三叠系之交岩石地层、有机碳同位素和多环芳烃含量

图3 晚二叠世–早三叠世陆地生态系统重建

192023-05