科研进展

-

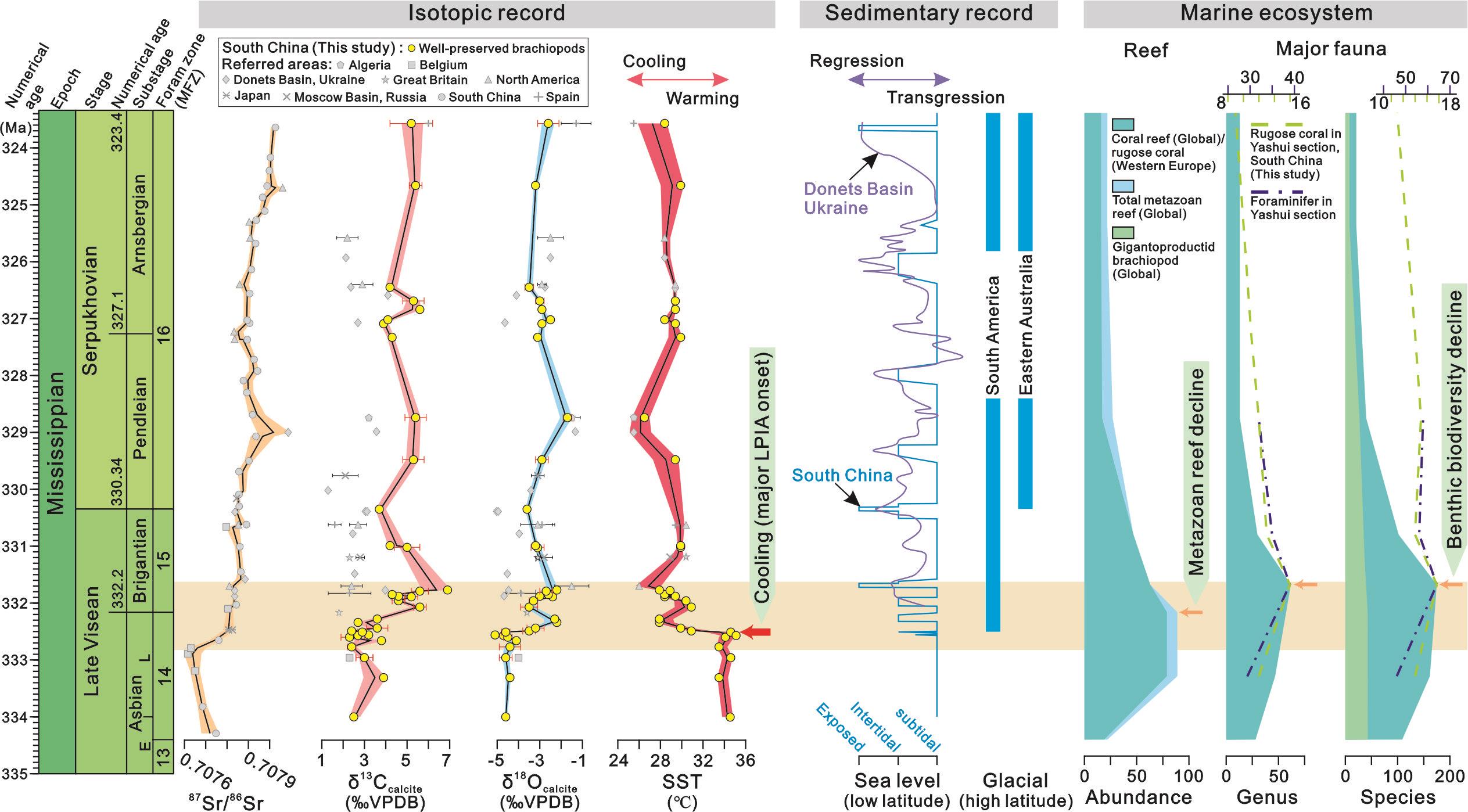

密西西比亚纪中-晚期全球气候变冷导致珊瑚礁系统崩溃研究人员利用腕足类壳体氧同位素、以及生物礁和多门类化石多样性统计,揭示了密西西比亚纪中-晚期气候变冷与珊瑚礁系统崩溃和生物多样性减少的关系。262022-12

-

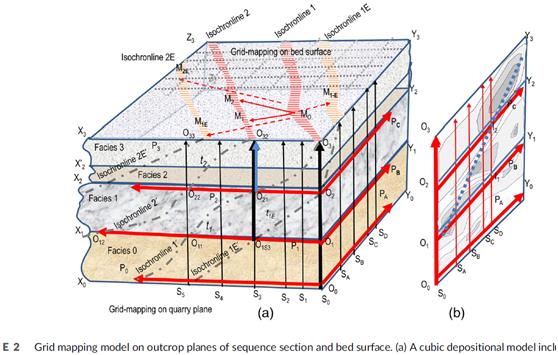

化学地层学全球对比研究的一种新方法及其应用地层划分和对比是地层学也是化学地层学研究的主要任务。中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队经过长期探索,提出了化学地层学研究的一种新方法——等时等环境线(Isochronline)研究,用于从混合数据中提取出可全球对比的信息,同时对该方法进行了理论证明,并在二叠系乐平统-瓜达鲁普统界线辅助剖面中进行了验证。262022-12

-

石板滩生物群发现新的恰尼虫化石研究发现恰尼虫标本与后生动物遗迹化石可以保存在同一层面上(图2.3),说明恰尼虫能够生活于后生动物存在的环境中,这种共存的关系可对造迹生物与埃迪卡拉化石之间的生态相互作用提供了重要的启示意义。142022-12

-

2亿年前的交响乐:螽斯化石揭示中生代声学景观的演化研究结果揭示了中生代螽斯的声学行为的演化,为昆虫和早期哺乳动物的声学共演化假说提供了证据,也为动物的声学演化机制和中生代的声学景观提供了新信息。132022-12

-

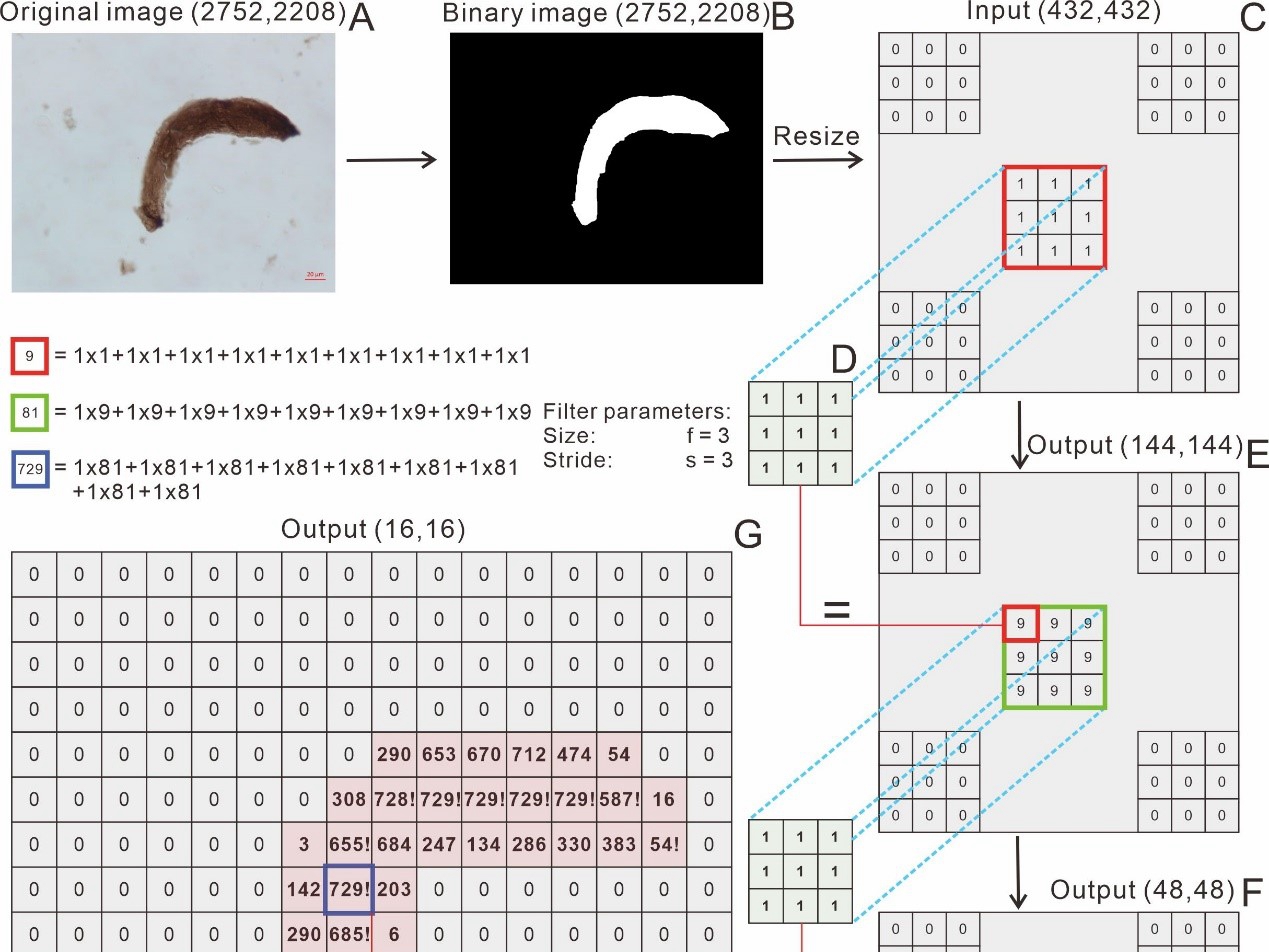

FossilMorph:化石自动测量和定量分析的新工具大数据与人工智能是驱动地球科学研究范式革新的重要手段。其在古生物学研究中也有着越来越多的应用,如利用卷积神经网络进行化石图像的智能识别分类、采用数字图像处理技术进行化石形态特征数据的自动获取和分析等。随着古生物化石样品采集精度的提高和科研与生产实践中对样品分析更加高效的需求,科研人员通常需要在较短时间内处理大量化石图像。其中对其进行形态学特征的测量与分析是图像处理的主要工作之一。目前化石的形态学数据主要依赖于手动操作测量软件,如ImageJ等。这样不仅繁琐耗时,而且具有一定的主观性,容易产生人为误差。近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队的万斌副研究员指导硕士研究生郑文涛,与东南大学、上海交通大学、南京大学的研究人员合作,设计开发了一款化石图像测量分析的可视化操作界面—“FossilMorph”工具软件。该软件可用于进行化石图像形态特征的自动测量和定量分析。研究成果近期发表于地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)。该软件版本主要是基于OpenCV-Python快速图像处理的计算机视觉工具,使用了多种图像处理技术,包括灰度转换、图像滤波、图像二值化、连通域分析等,并采用了OCR字符识别技术对化石图像比例尺进行自动识别以及换算,实现了对椭球形、丝状体、部分破损等类型的有机壁微体化石形态特征进行自动化批量提取和定量分析。分析结果可以Excel数据(.xlsx格式)导出或以箱线图、散点图、直方图、聚类图等多种类型图件呈现。该软件的应用可大幅节省科研人员的时间与精力,明显提升化石图像形态特征的数据化和准确率。目前批处理模式可在1分钟内完成2000个化石图像形态数据的采集和分析。该技术在一定程度上表明了数字图像处理技术在有机质壁微体化石研究中具有很大潜力。目前,该软件版本对于个体保存、形态相对简单、且主体与背景对比强烈的化石图像(如光学显微镜下的孢粉和疑源类酸蚀处理的薄片照片)具有较好的处理效果。未来随着算法的创新,FossilMorph将不断优化,致力于处理形态更为复杂的化石类型和集群保存化石组合等,并与卷积神经网络应用相结合,依据化石定量化的形态和结构特征,进行化石图像的智能识别和定量分析,从而挖掘化石背后的更多真实有效数据信息,为揭示生命演化提供数据支撑。相关软件已申请中国版权保护中心的计算机软件著作权。该研究受到国家自然科学基金项目、中国科学院先导专项B类和前沿重点部署项目、现代古生物学与地层学国家重点实验室项目、香港特别行政区博士后奖学金联合资助。论文相关信息:ZhengWentao#,LouZhouwei#,YuYefeng,TangQing,WangXiaopeng,ZhaoXianye,ShiHongyi,WanBin*.FossilMorph:Anewtoolforfossilautomaticmeasurementandstatisticalanalysis.Palaeoworld.2022.https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.11.001.图1FossilMorph数字图像处理流程图图2丝状体类型的算法示意图图3FossilMorph单图处理模式(A)和批量处理模式(B)界面截图图4FossilMorph数据定量分析的图件展示092022-12

-

-

西北太平洋地区末次冰期北极物种的南移本次研究对于理解西北太平洋地区在末次冰期的古生态古环境演化有重要意义,对于了解海洋生物对环境变化的响应以及人为和气候变化导致的极地物种迁移具有重要的参考价值。182022-11

-

辽西初现白垩纪最早的花蕾这枚产于凌源的化石命名为“凌源古蕾”。该化石是目前人们在白垩纪地层中发现的最早的花蕾化石。相关研究成果刊登在瑞士学术期刊《生物学》(Biology)上。042022-11

-

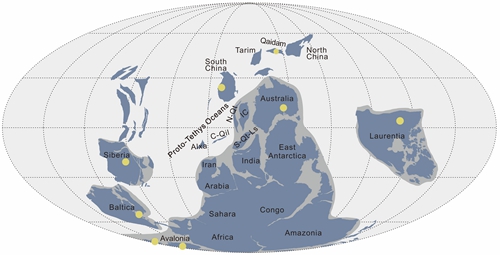

被子植物起源研究获进展被子植物既是人类起源的重要生态因素,又是人们赖以生存的重要生物资源。因此,被子植物也成为了植物学家最为关注的植物类群。尽管上百年来人们不懈努力,被子植物的起源仍是植物学家所面临的难题。312022-10

-

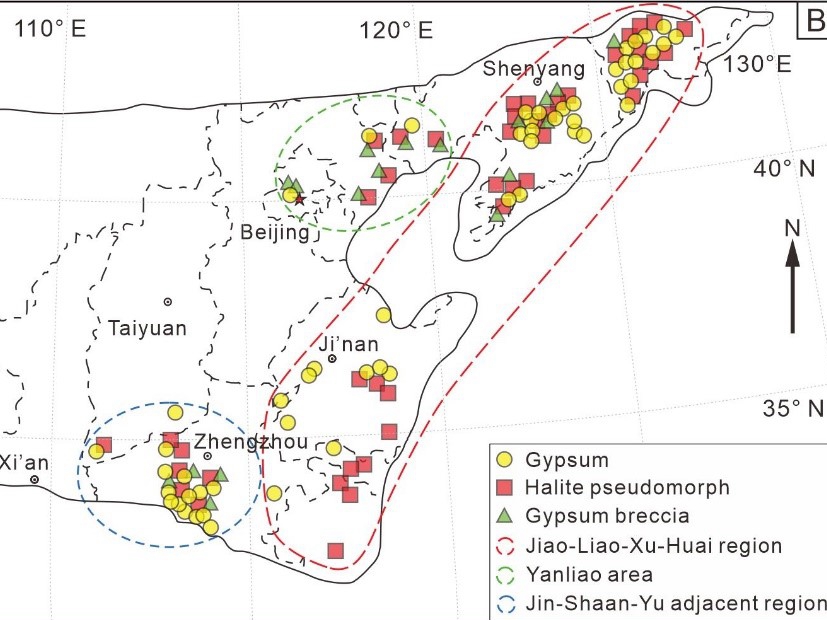

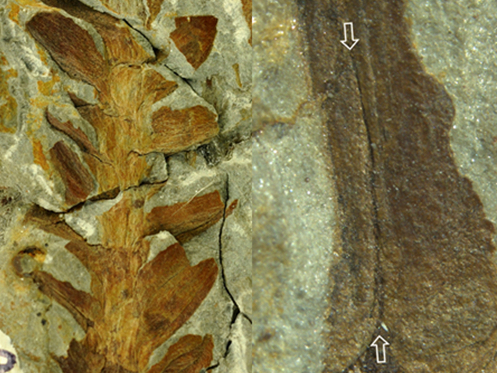

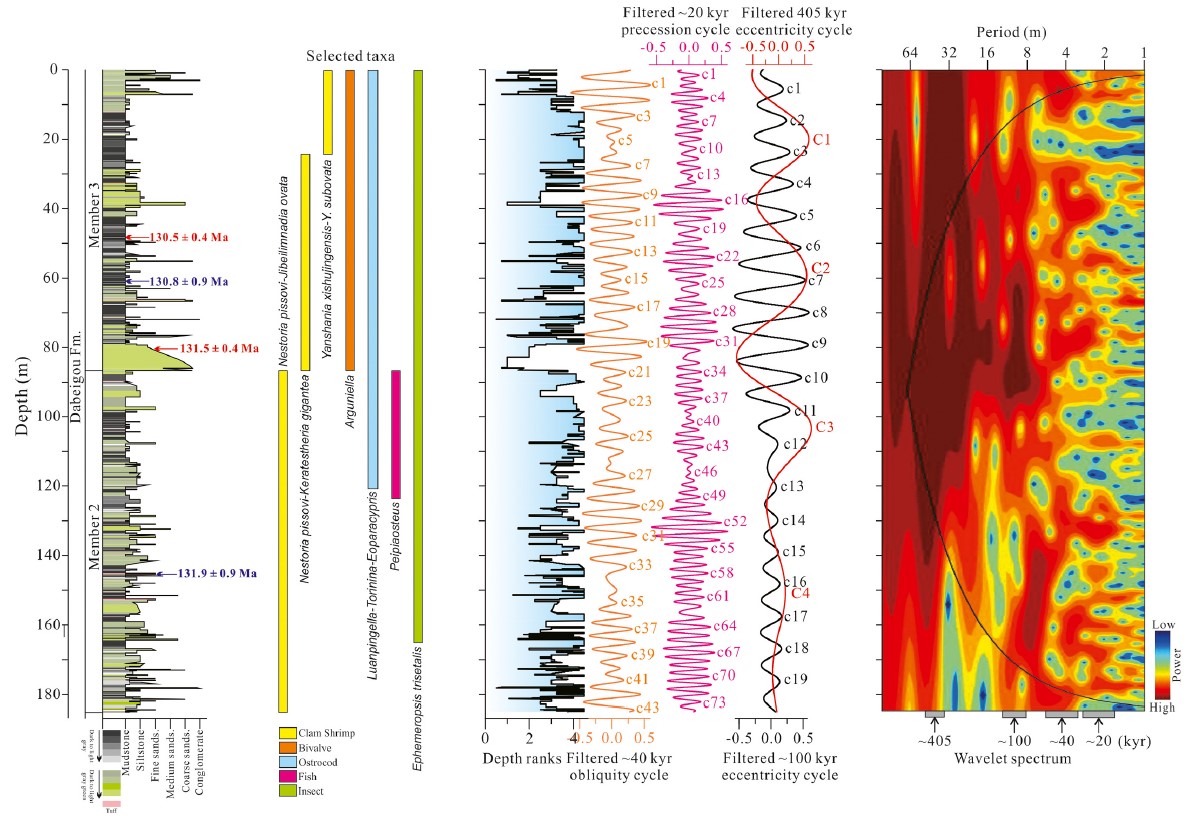

滦平盆地早期热河生物群新的天文年代标尺早白垩世热河生物群是一个世界级的陆地特异埋藏化石宝库,保存有很多精美的化石,包括带毛的恐龙、早期鸟类、哺乳类、翼龙类、鱼类、两栖类以及无脊椎动物和早期被子植物等,极大地提升了我们对中生代陆地生态系统和众多生物起源和演化的认知。热河生物群主要分布于东亚地区,我国的河北北部(冀北)、辽宁西部(辽西)和内蒙古东南部是其核心分布区。热河生物群分为早期、中期和晚期三个演化阶段。早期热河生物群主要保存于冀北滦平盆地大北沟组(二段和三段)和四岔口盆地花吉营组;中期和晚期热河生物群主要保存于辽西的义县组和九佛堂组。尽管中期和晚期热河生物群的生物多样性明显高于早期热河生物群,但早期热河生物群包含很多基干类群,因此建立早期热河生物群高分辨率的年代标尺对深入了解热河生物群的起源至关重要。前人曾对滦平盆地大北沟组和四岔口盆地花吉营组中的火山灰进行了多种方法的锆石U-Pb定年测定,但受限于定年方法和精度,以及可用于定年的火山灰层数量的限制,早期热河生物群高分辨率的年代标尺尚未建立。近期,中国科学院南京地质古生物研究所房亚男博士、张海春研究员、王博研究员、郑大燃研究员等与美国哥伦比亚大学PaulOlsen教授合作,通过对滦平盆地榆树下剖面大北沟组二段和三段的“Depthranks”数据进行天文旋回分析,建立了完整且高分辨率的早期热河生物群天文年代标尺(132.4-130.7Ma),并在此基础上探讨了影响早期热河生物群发展和保存的气候因素。该成果近期发表于国际期刊杂志《三古》(Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology)上。“Depthranks”是一系列数字化的沉积微相,分别代表不同的湖水深度。在封闭的、构造稳定的陆相湖盆中,湖平面的变化主要受控于气候因素,因此depthranks是最直观的古气候替代指标。本研究在大北沟组二段和三段共识别出九个沉积微相。一个极端是滨湖相沉积,主要由10-30cm厚、横向稳定的板状细砾岩(砾石颗粒呈圆形或次圆形)组成,被赋予depthrank“0.5”;另一个极端是深湖相沉积,主要由富含化石的深灰色泥岩组成,被赋予depthrank“4.5”。通过高分辨率的野外地层测量和描述,本研究在厚约185m的大北沟组二段和三段共划分了450个depthrank层段,平均采样密度约40cm;最终获得一条高分辨的相对湖平面变化曲线(图1)。通过对depthranks进行天文旋回分析,发现在早期热河生物群发育期,滦平盆地的湖平面受到多个米兰科维奇旋回的控制,包括405kyr的长偏心率、~100kyr的短偏心率、~40kyr的斜率和~20Kyr的岁差(图1和图2)。405kyr的长偏心率是由木星和金星轨道近日点之间的相互作用造成,并被证实稳定性一直可持续到晚三叠世。本研究将depthranks调谐到405kyr曲线上,建立了长约1.7Myr的天文浮动标尺(图3)。将该条标尺锚定在已发表的锆石U-Pb年龄上,为早期热河生物群建立了132.4-130.7Ma的天文年代标尺(图3)。通过孢粉分析表明,在早期热河生物群发育期,滦平盆地气候湿冷。基于目前的天文年代标尺,本研究认为早期热河生物群的发展可能受到全球气候变冷事件(WeissertEvent)和古纬度的共同影响。同时,与张家口组和大北沟组一段沉积期火山频繁喷发的环境不同,在大北沟组二段和三段沉积期,滦平盆地环境平稳、湖泊发育,为早期热河生物群的发育创造了条件。在更小的时间尺度内,早期热河生物群主要保存于深湖相泥岩中,而湖平面的变化主要受控于米兰科维奇旋回。结合早期热河生物群较冷的气候背景,本研究认为在偏心率峰值期的低岁差期(北半球夏季位于近日点)和高斜率期有助于缓解湿冷的气候条件和湖泊的发育,从而有助于生物的发展和保存。此项研究获得了国家自然科学基金委和现代古生物和地层学国家重点实验室的资助。论文相关信息:YananFang*,PaulOlsen,DaranZheng,NaihuaXue,HeWang,ChunpengXu,ShaLi,BoWang,HaichunZhang,2022.AnewastronomicaltimescalefortheearlyJeholBiotaintheLuanpingBasin,northeasternChina.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology607,111273.https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111273.图1滦平盆地榆树下剖面大北沟组二段和三段岩性地层、生物地层、depthranks、相关滤波及小波变换图图2滦平盆地大北沟组二段野外照片图3滦平盆地大北沟组二段和三段天文年代标尺242022-10