科研进展

-

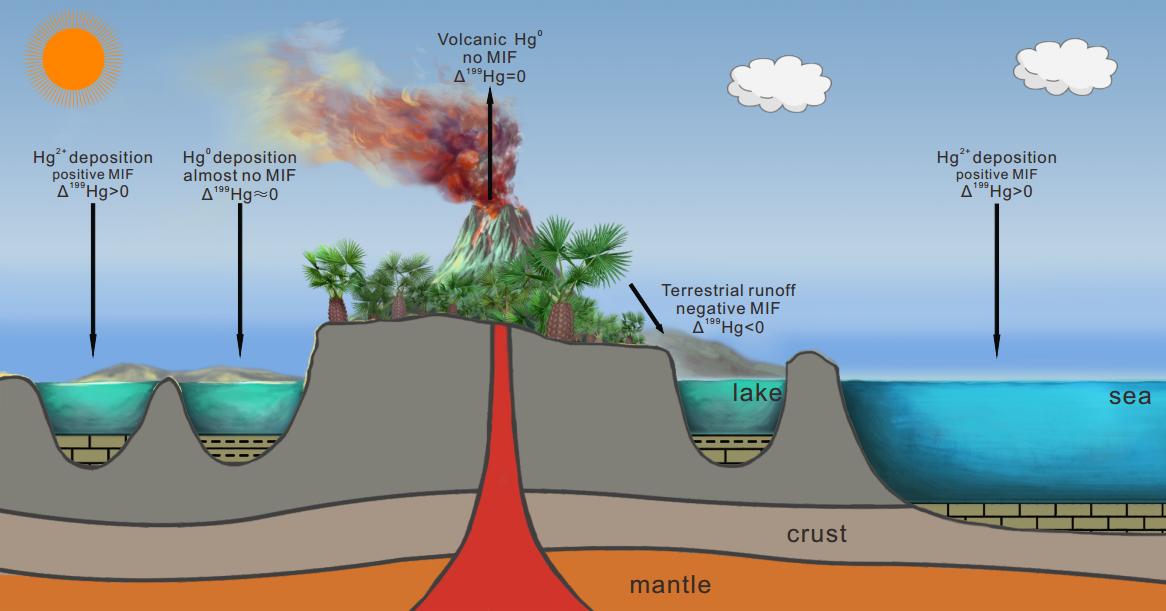

白垩纪/古近纪界线海洋和陆地汞记录与德干火山活动研究发现德干玄武岩喷发导致K/Pg界线之前或界线处的汞值呈对数正态分布,与显生宙其他大灭绝事件界线处的汞数据具有相似的趋势。相关研究成果发布在地球科学综合性期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。约6600万年前的白垩纪末生物大灭绝从根本上重塑了地球的生态系统,结束了超过1.5亿年的恐龙时代,并为哺乳动物的崛起铺平了道路。目前,该大灭绝的原因仍处于激烈争论当中,印度徳干玄武岩喷发和小行星撞击是两个主流观点。其中,德干玄武岩喷发对全球古环境、古气候的影响是当前学界研究热点之一。近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员李莎带领研究团队与中国地质大学(北京)教授万晓樵等合作,对白垩纪/古近纪(K/Pg)界线附近的海相和陆相地层中的汞记录进行了综合对比。研究人员整合了分布于全球各地26个关键剖面和钻孔资料,发现德干玄武岩喷发导致K/Pg界线之前或界线处的汞值呈对数正态分布,与显生宙其他大灭绝事件界线处的汞数据具有相似的趋势。相关研究成果发布在地球科学综合性期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。由于汞同位素可以为追踪汞源提供有效信息,研究人员在胶莱盆地(中国)、松辽盆地(中国)、Meghalaya(德干高原地区)、StevnsKlint(丹麦)和Bottaccione(意大利)剖面和钻孔中,发现奇数汞同位素的非质量分馏信号(Hg-MIF)接近于0,认为其与火山活动从地幔带来的汞有关;在平邑盆地(中国)、Bidart(法国)、Padriciano(意大利)和Bajada del Jag el(阿根廷)的剖面和钻孔中,Hg-MIF偏正,主要代表二价汞沉积,与二价汞的光致还原过程有关;而在Jhilmili(德干高原地区)剖面,Hg-MIF偏负,推测与陆源输入有关。研究结果发现,全球分布的剖面/钻孔的汞记录与徳干火山活动的前两幕相对应:包括第一幕德干玄武岩喷发事件,时间约为66.3至66.15Ma;第二幕德干玄武岩喷发事件,时间约为66.1至66.0 Ma。其中,白垩纪末期变暖事件(LMWE)与第一幕德干玄武岩喷发事件相关,变暖事件对气候变化和生物危机具有全球影响,例如K/Pg界线之前海洋有孔虫的部分灭绝。然而,德干火山活动第三幕(约65.9至65.8Ma)和第四幕(约65.6至65.5 Ma)的汞记录尚未发现。白垩纪末期大灭绝是一场复杂的灾难事件,是由德干火山活动引起的重大气候波动和海洋酸化开始的,并且可能因希克苏鲁伯小行星撞击的影响而加剧。研究结果为我们了解气候变化与生物演化的关系提供了新的证据,也为理解当今全球气候变化对海洋和湖泊环境和生物群的影响提供了参考。此项研究获得了国家自然科学基金委和中国科学院青年创新促进会的资助。论文相关信息:Li, S.*, Grasby, S.E., Xing, Y., Jarzembowski, E.A., Wang, Q., Zhang, H., Wan, X. and Wang, B., 2023. Mercury contents and isotope ratios in marine and terrestrial archives across the Cretaceous/Paleocene boundary. Earth-Science Reviews: 104635. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104635.汞示踪徳干大火成岩省的全球记录徳干玄武岩喷发事件在全球26个海相、陆相地层中记录的汞值(1417个汞数据)呈正态分布的趋势、汞值和部分剖面汞同位素值的范围德干玄武岩喷发汞同位素变化模式图(杨定华绘制)徳干玄武岩喷发事件在全球海相、陆相地层中的汞记录对比302023-11

-

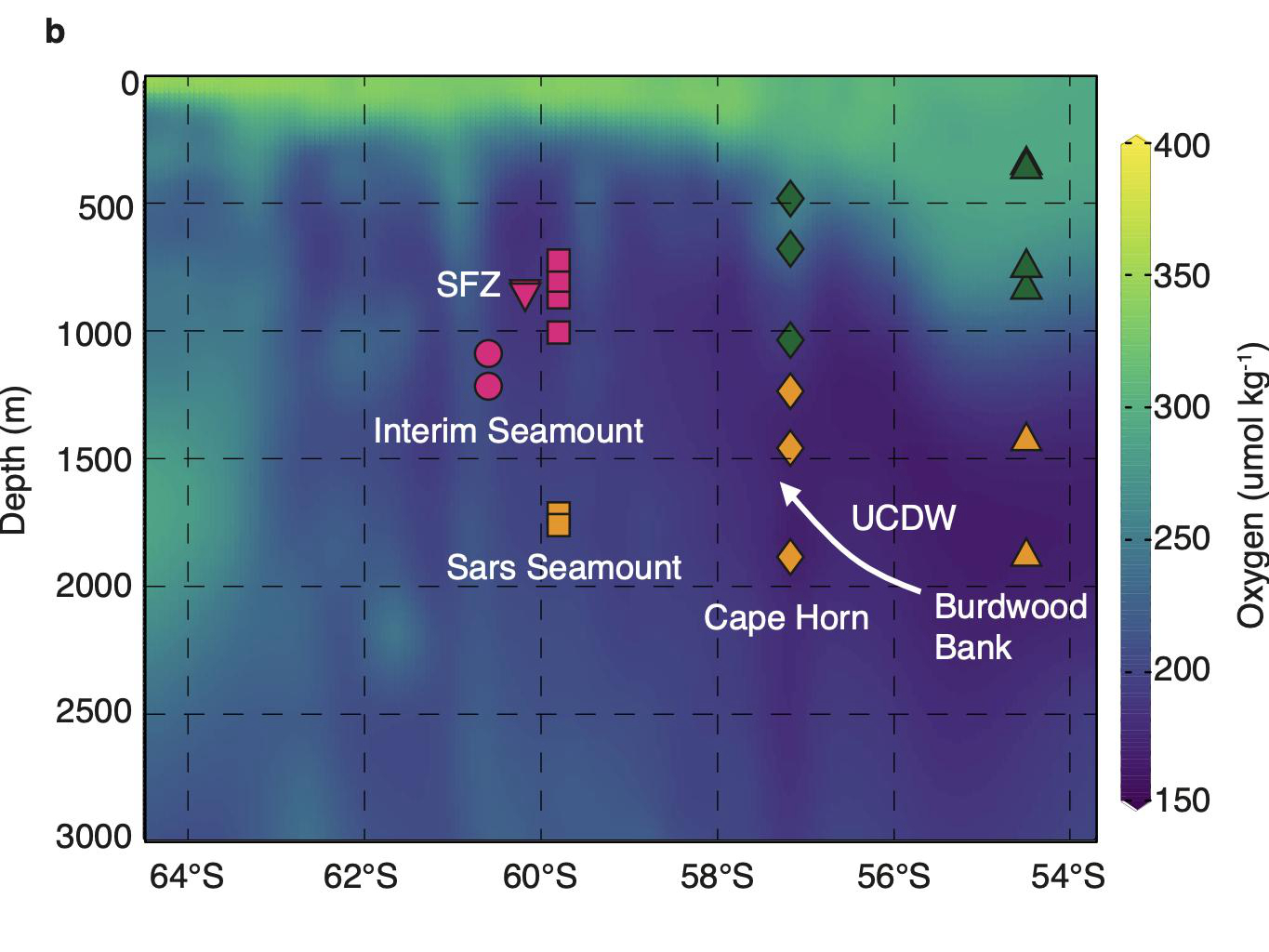

深海珊瑚研究揭示末次冰消期南极冰盖冰下融水释放过程中国科学院南京地质古生物研究所副研究员李涛,与英国布里斯托尔大学、英国圣安德鲁斯大学和南京大学的学者合作,利用南大洋德雷克海峡的深海珊瑚样品,获得了末次冰消期以来高分辨率南大洋中层海水铀同位素演化记录,进而揭示了冰下融水的释放和冰盖退缩、海平面上升之间的直接联系,为预测未来南极冰盖可能的变化提供了重要参考。相关研究成果于2023年11月13日发表在《自然通讯》(Nature Communications)。 地质记录表明南极冰盖在末次冰消期(约1.8-1.1万年前)曾存在几次快速的退缩过程,可能与冰下融水排放导致的冰盖失稳有关。然而,由于缺乏直接的地质证据,冰下融水排放与南极冰盖快速退缩之间的联系尚不清楚。中国科学院南京地质古生物研究所副研究员李涛,与英国布里斯托尔大学、英国圣安德鲁斯大学和南京大学的学者合作,利用南大洋德雷克海峡的深海珊瑚样品,获得了末次冰消期以来高分辨率南大洋中层海水铀同位素演化记录,进而揭示了冰下融水的释放和冰盖退缩、海平面上升之间的直接联系,为预测未来南极冰盖可能的变化提供了重要参考。相关研究成果于2023年11月13日发表在《自然通讯》(Nature Communications)。大陆冰盖底部的水文过程对冰盖的稳定性存在显著的影响,因而受到了广泛的关注。随着压力的增加和温度的升高,冰盖深部的固态冰会逐渐转化为液态融水,在冰盖底部形成许多大小不一的冰下湖泊。现有统计数据表明,全球已探明的冰下湖泊有773个,其中南极洲675个,格陵兰64个。当大陆冰盖不稳定时,冰下湖泊储存的冰川融水可能在数月到数年时间内排干,冰川融水的排放过程也会反过来影响冰盖的稳定性,导致冰架崩塌速度的加快。由于现有观测手段无法直接记录冰盖底部融水的释放过程,因此,目前我们对冰下融水的释放和冰盖退缩之间的联系还缺乏可靠认识。前人研究发现,冰盖底部岩石颗粒表面释放的234U会在冰下融水中不断累积,导致冰下融水通常具有较高的铀同位素值(234U/238U)。最近的研究显示东南极洲底部化学沉积物的铀同位素值可以高达4000‰,如此巨量的过剩234U的释放会显著改变周围海水的铀同位素组成。因此,冰盖附近的海水铀同位素组成是记录冰下融水释放的潜在指标。然而,海水铀同位素的重建需要精确测定样品的绝对年龄和铀同位素组成,大部分地质样品无法满足这一要求。科研人员发现深海珊瑚被证明是记录海水铀同位素组成的可靠载体,从而可以通过铀-钍定年方法获得绝对年龄和初始铀同位素组成。此前就有研究利用深海珊瑚样品重建了末次冰消期以来大西洋和太平洋海水铀同位素演化,揭示了物理风化和水团混合过程对海水铀同位素组成的影响。本研究通过分析南大洋德雷克海峡的深海珊瑚样品,获得了末次冰消期以来高分辨率南大洋海水铀同位素演化记录。数据显示过去1.54万年到1.4万年之间,部分深海珊瑚样品的铀同位素组成存在明显的升高。通过对比不同区域的深海珊瑚铀同位素记录,研究人员排除了其他洋盆的海水和南美洲地表水输入的影响,指出南极冰盖冰下融水释放是导致该时期南大洋海水铀同位素上升的主要原因。该时期南大洋海水铀同位素的异常与冰阀碎屑通量的极高值、融水脉冲事件1A(Meltwater Pulse 1A, MWP-1A)和全球海平面的快速上升具有很好的对应关系,指示了冰下融水释放和冰盖退缩、海平面上升之间的直接联系。同时,通过对比末次冰消期海洋平均温度和南大洋上涌流强度等记录,研究人员进一步指出末次冰消期以来,南极绕极深层水温度的上升和上涌强度的加强可能是导致南极冰盖冰下融水释放和冰盖退缩的先决条件。该研究结果对预测全球变暖背景下南极冰盖底部的水文过程和冰盖稳定性具有重要的指示意义。本研究得到国家自然科学基金重大项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)和中国科学院率先行动人才计划资助。论文相关信息: Li, T.*, Robinson, L.F., MacGilchrist, G.A., Chen, T., Stewart, J.A., Burke, A., Wang, M., Li, G., Chen, J., Rae, J.W.B. Enhanced subglacial discharge from Antarctica during meltwater pulse 1A. Nature Communications 14, 7327 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-42974-0.南大洋德雷克海峡深海珊瑚样品分布图末次冰消期深海珊瑚铀同位素记录与其他古气候记录对比图末次冰消期南大洋海水铀同位素演化与冰下融水释放和冰盖演化关系图152023-11

-

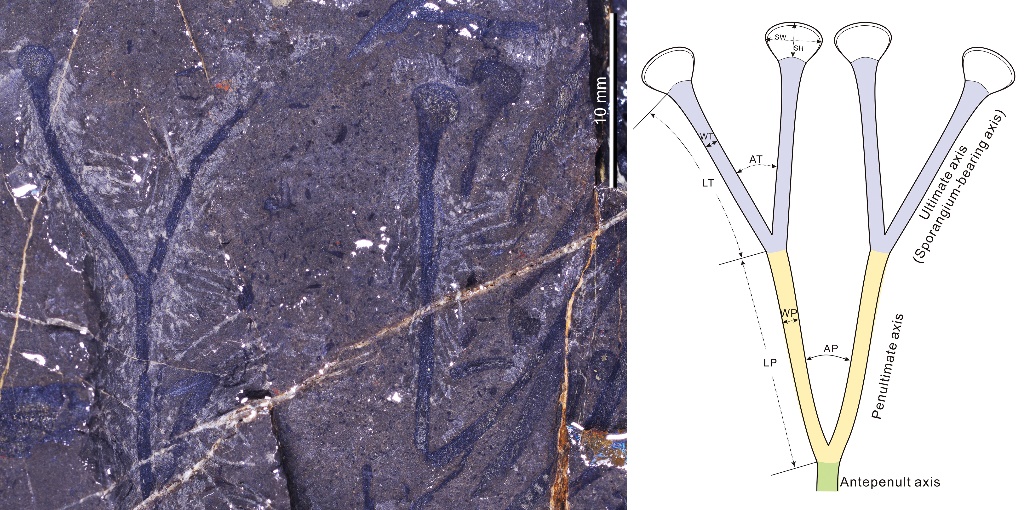

早期陆生植物形态学与生物地理学研究新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物演化研究团队研究员徐洪河、王怿,博士研究生刘炳材、王凯、白姣,联合中国地质大学(武汉)副教授纵瑞文,综合分析了新疆准噶尔盆地志留系普里道利统的植物化石与全区志留纪植物化石记录数据,在早期陆生植物形态学与生物地理学领域取得了新进展。研究成果发表在国际地学领域专业期刊《古地理,古气候,古生态》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。植物登陆作为生命演化历程中重要的革新事件之一,深刻影响和改变着地球生态系统。近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物演化研究团队研究员徐洪河、王怿,博士研究生刘炳材、王凯、白姣,联合中国地质大学(武汉)副教授纵瑞文,综合分析了新疆准噶尔盆地志留系普里道利统的植物化石与全区志留纪植物化石记录数据,在早期陆生植物形态学与生物地理学领域取得了新进展。研究成果发表在国际地学领域专业期刊《古地理,古气候,古生态》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。探讨早期陆生植物的散播与生物地理分化是生物宏演化研究的一部分,对深刻理解全球生态系统的演变具有重要意义。通过化石记录与大数据分析有助于深入认识这一主题。最早的陆生植物大化石报道于志留纪温洛克世地层中,随后扩散到全球各大主要陆地块体中。全球志留纪植物大化石主要报道于捷克、英国、澳大利亚和我国华南、新疆等地。新疆准噶尔盆地发育良好的志留纪晚期地层,产有植物化石,为开展早期陆生植物宏演化研究提供了不可替代的化石材料。研究团队基于在新疆准噶尔盆地西缘发现的一种莱尼蕨类植物Aberlemnia junggaria,建立了早期陆生植物形态学测量标准;并使用几何形态测量学方法提取了形态学数据,开展了早期植物定量分析对比。结果表明,新疆发现的Aberlemnia尽管结构简单,却具有显著区别于其他植物的独特特征,比如,其末端枝更为稀疏,且更加狭长。这是形态学测量学在早期陆生植物研究领域的首次应用之一。另外,研究团队还汇总了全球志留纪植物化石产出记录数据,通过聚类,网络等分析手段,重建了志留纪时期植物的时空分布与全球生物地理分区演化。数据分析显示,到志留纪的普里道利时期,陆生植物首次形成明显的地理分区,即,西准噶尔—越南和劳伦—北冈瓦纳两个大植物分区;结合志留纪微体化石记录,陆生植物的分区现象可能早于普里道利期。本研究得到了国家重点研发计划专项和中国科学院科学权威数据库项目支持。本研究是深时数字地球(Deep-time Digital Earth, DDE)国际大科学计划的系列研究成果之一。论文相关信息:Liu B.C., Zong R.W., Wang K., Bai J., Wang Y., Xu H.-H. 2024. Evolution of Silurian phytogeography, with the first report of Aberlemnia (Rhyniopsida) from the Pridoli of West Junggar, Xinjiang, China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 633. 111903. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111903.新疆准噶尔盆地西缘普里道利期Aberlemnia junggaria模式标本及早期陆生植物几何形态测量标准早期陆生植物几何形态测量箱线图志留纪微体化石及大化石多样性变化、植物地理分区及时空分布152023-11

-

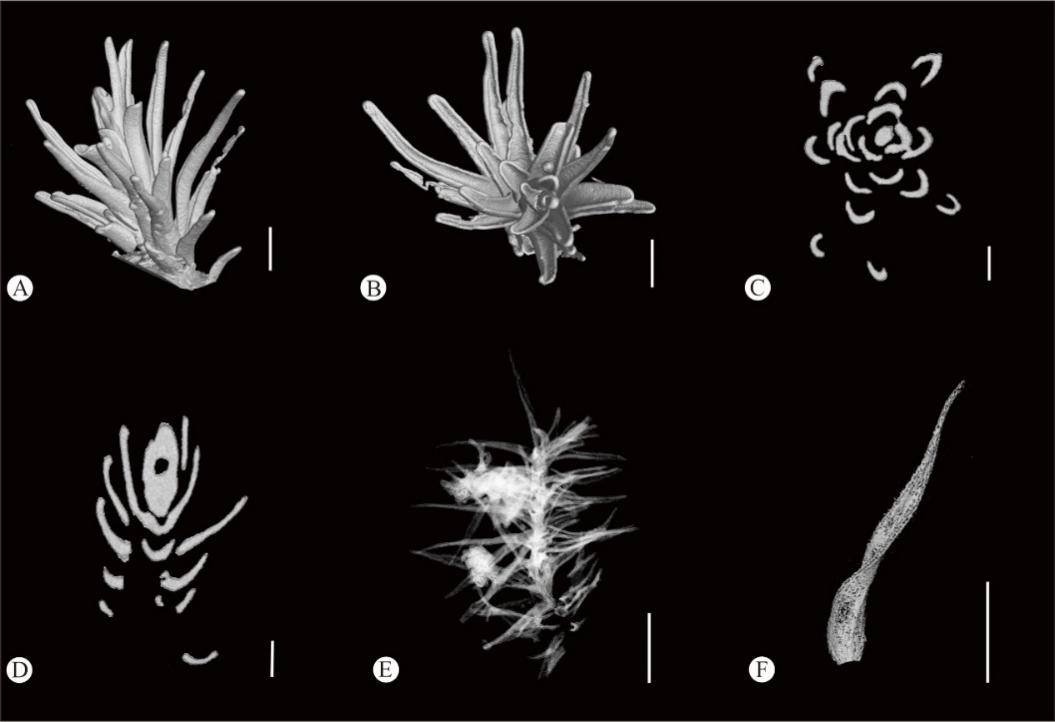

福建漳浦发现1500万年前琥珀中的苔藓植物。近期,中国科学院南京地质古生物研究所科研人员和中山大学合作,首次利用Micro-CT扫描等实验方法,对我国东南沿海福建漳浦中中新世漳浦生物群中的苔藓植物化石进行系统研究。相关研究成果发表于学术期刊《历史生物学》(Historical Biology)、《古昆虫学》(Palaeoentomology)和《古生物学报》上。苔藓植物作为陆地生态系统的拓荒者之一,是高等植物系统发育中最早分化的一类,并对地质历史时期古生态系统的形成和碳循环具有重要影响。近期,中国科学院南京地质古生物研究所科研人员和中山大学合作,首次利用Micro-CT扫描等实验方法,对我国东南沿海福建漳浦中中新世漳浦生物群中的苔藓植物化石进行系统研究。相关研究成果发表于学术期刊《历史生物学》(Historical Biology)、《古昆虫学》(Palaeoentomology)和《古生物学报》上。苔藓植物化石是研究苔藓植物起源和早期演化的直接证据,更是科研人员探索植物界进化发展、重建古生态和古环境不可缺少的重要组分。我国是苔藓植物种类较多的国家之一,具有全世界苔藓植物种类的十分之一。但苔藓植物化石相对贫乏,目前可靠的化石记录仅有20余种。此次研究植物化石样品中,藓类植物叶片多呈辐射状着生,叶片排列紧密,大多会被邻近生长的叶片遮盖,难以观察其细节特征。南京古生物所副研究员王姿晰等利用Micro-CT扫描等实验方法,清晰观察和研究了藓类植物化石。本研究共鉴定苔藓植物5科5属,包括羽藓科的鹤嘴藓属、牛舌藓科的牛舌藓属、白发藓科的白发藓属、平藓科的扁枝藓属、锦藓科的刺疣藓属。其中牛舌藓属、刺疣藓属、鹤嘴藓属和扁枝藓属化石是东亚地区的首次报道和研究。现生牛舌藓属、刺疣藓属、鹤嘴藓属、白发藓属和扁枝藓属常着生于树干或树枝生长,表明这些化石很可能附生在1500万年前龙脑香科树干或者树枝之上,被树皮上流下的树脂包裹其中,并最终形成了化石。这些苔藓植物化石的发现表明中新世漳浦森林中苔藓植物已经呈现出很高的多样性,是当时森林系统中林下植被的重要组成成分之一。现生白发藓属和鹤嘴藓属主要生长在雨量高、气温高的热带雨林中,植物化石被认为与它们的现生亲缘类群具有相似的生存环境,可印证福建地区在中新世时期比现在更为温暖湿润。近年来,除了苔藓植物之外,漳浦植物群中发现了越来越多的林下植物化石,例如海金沙属、紫萁属和菝葜属等。这些林下植物化石的发现,揭示了福建中新世热带季节雨林具有复杂多层结构的特点。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、江苏省青年基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室项目等联合资助。化石材料由南京古生物所研究员史恭乐和研究员王博提供。论文相关信息:Zixi Wang*, Ya Li, Xieting Wu, Suxin Yin, Chong Dong, 2023. First fossil record of Pelekium (Thuidiaceae) from the middle Miocene Zhangpu amber in Asia. Historical Biology, online: 1–7. https://doi.org/10.1080/08912963.2023.2176764.Zixi Wang*, Xieting Wu, Suxin Yin, Chong Dong, Weiqiu Liu*, 2023. First fossil record of Trichosteleum (Bryophyta: Sematophyllaceae) from mid-Miocene Zhangpu amber in Asia. Palaeoentomology, 006 (5): 482–495. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.6.5.7.王姿晰*, 刘蔚秋, 李亚, 吴谐婷, 尹素心, 董重, 2023. 福建漳浦中中新世几种藓类植物研究. 古生物学报, 62(2): 309–320. https://doi.org/10.19800/j.cnki.aps.2023001.福建漳浦中新世琥珀包裹体中保存的苔藓植物在显微CT下拍摄的苔藓植物化石图片 鎮ㄤ娇鐢ㄧ殑娴忚鍣ㄤ笉鏀寔鎴栨病鏈夊惎鐢 avascript, 璇峰惎鐢 avascript鍚庡啀璁块棶! [video:福建漳浦中新世琥珀包裹体中白发藓属在显微CT下的三维重建视频]福建漳浦中新世琥珀包裹体中白发藓属在显微CT下的三维重建视频 鎮ㄤ娇鐢ㄧ殑娴忚鍣ㄤ笉鏀寔鎴栨病鏈夊惎鐢 avascript, 璇峰惎鐢 avascript鍚庡啀璁块棶! [video:福建漳浦中新世琥珀包裹体中刺疣藓属在显微CT下的三维重建视频]福建漳浦中新世琥珀包裹体中刺疣藓属在显微CT下的三维重建视频132023-11

-

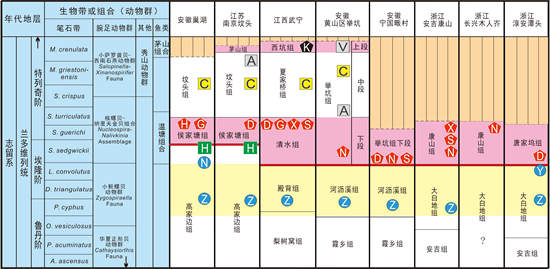

中国志留系研究一百周年近期,《地层学杂志》(2023年第3期)发表了有关我国志留纪地层对比的两篇论文——《华南东部浙皖苏志留系唐家坞组、康山组和举坑组的时代问题》(戎嘉余等,2023)和《扬子区志留纪晚期地层的时空分布及其地质意义》(王怿等,2023)。论文由中科院南京地质古生物研究所戎嘉余、王怿、唐鹏、张小乐等联合古脊椎动物与古人类研究所盖志琨、赵文金等,以及浙江省地质院汪隆武共同完成。编辑部对论文的主要作者戎嘉余院士和王怿研究员进行了问答式专访,请他们对简要阐述论文撰写前后的思路与后续研究的潜在意义,以飨读者。戎嘉余院士、王怿研究员等在《地层学杂志》发表纪念论文访谈录导言近期,《地层学杂志》(2023年第3期)发表了有关我国志留纪地层对比的两篇论文——《华南东部浙皖苏志留系唐家坞组、康山组和举坑组的时代问题》(戎嘉余等,2023)和《扬子区志留纪晚期地层的时空分布及其地质意义》(王怿等,2023)。论文由中科院南京地质古生物研究所戎嘉余、王怿、唐鹏、张小乐等联合古脊椎动物与古人类研究所盖志琨、赵文金等,以及浙江省地质院汪隆武共同完成。编辑部对论文的主要作者戎嘉余院士和王怿研究员进行了问答式专访,请他们对简要阐述论文撰写前后的思路与后续研究的潜在意义,以飨读者。1. 撰写本文的时机和背景是什么?中国的志留系研究,如果从1924年李四光、赵亚曾发表鄂西的地质记录开始,已过去了整整一个世纪。经过几代地质学者的共同努力,取得了大批成果。扬子区在中国志留系研究中成为标准,实际上既标准也不标准,说标准是中国志留系研究经常以扬子区为基准,说不标准是因为地层发育不全、缺失较多,这种“先天不足”实与“广西运动”密切相关。这是一方面。另一方面,扬子台地龙马溪组及其相当地层之上,常发育两类不同沉积环境,一是广布的正常海域,富含牙形类、几丁虫、三叶虫、腕足类等,以往工作较多且系统;二是非正常(多半淡化)近岸、浅水环境(如浙皖苏区),滋生特殊类群,如鱼类、甲壳动物、遗迹化石、古植物等,以往研究较为欠缺,难为精时对比提供关键证据,对比难度很大。近年来,情况有所变化,各领域学者奋力寻找扬子其他地区重要化石为对比“搭桥”,拿鱼类为例,许多新发现和研究给浙皖苏志留纪地层对比带来了福音。随着全球学者追寻“共同语言”,研究趋向精时化过程,国内开展重点攻关研究(如聚焦Telychian阶),加强与国际接轨。半个世纪以来,扬子区志留系研究浮现出一些亟待解决的问题,其中包括:(1) 扬子多数地区志留系顶界位置不断下压(如纱帽组和韩家店组划归Llandovery统),但苏浙皖志留系划分对比却一直是老大难问题;(2) 扬子区(如宜昌、秀山、石阡、张家界)志留系顶部不断发现Ludlow—Pridoli世地层,但区内时空分布和地质意义有待深入研究。这两个重点对华南地质演变、特别是理解“广西运动”对华南的影响至关重要。在“中国志留系研究”百年之际,我们完成了这两篇有关志留纪地层对比的论文,以表纪念。2. 华南东部志留系研究产生了哪些新认识?哪些化石起了重要作用?四亿多年前,浙皖海域紧靠华夏古陆,热带拥有丰润的雨水并携带大量泥沙沉入海底,滨岸淡化海域滋生了一批特殊生物,但数量稀少,难以发现。另外,对于该区不少岩石地层单位,意见纷繁多变、争议持续不断,如唐家坞组,定义是什么?分布在哪儿?与康山组、举坑组是什么关系?与茅山组是否同期?基于浙皖苏三省区域地质调查大队奋力完成的1/20万地质图报告、区域地层表、地质志和岩石地层及相关成果,我们参考和梳理了108条剖面的岩性特征分析和区域分布,追寻前辈足迹,开展典型剖面的野外考察,新发现多门类化石,建立了化石证据链,再借鉴扬子其他地区岩石地层划分实践,为本区志留系提出了一个新的对比方案。根据化石和海相红层分布特点(图1),我们建议以志留系第一套红层(灰绿色为主夹紫红色碎屑岩)的首现作为识别唐家坞组、康山组和举坑组底界的标志,厘定了各组的含义:(1) 唐家坞组以青灰色碎屑岩占优势,仅下部发育紫红色岩层(系第一套海相红层,分布于浙江淳安、富阳、杭州一带,图2);(2) 康山组为一套巨厚、青灰或黄绿色为主、上下均夹紫红色碎屑岩(浙江安吉、长兴,江苏吴县、无锡等地,系第一套海相红层);(3) 举坑组命名剖面(安徽黄山区)是研究区志留系发育最全的,识别了上(第二套红层,产Llandovery统几丁虫Eisenachitina venusta)、中(不夹紫红色岩层,产秀山动物群特征分子Coronocephalus等)、下(第一套红层,鱼类化石确认其与溶溪组关系密切)三段,分别相当于康山组、坟头组和茅山组。再结合其下伏地层化石,将本区第一套红层置于Aeronian上部至Telychian阶底部(图3)。图1 浙皖苏地区志留系兰多维列统唐家坞组、康山组、举坑组及侯家塘组(含海相红层)的分布图图2 浙江中部志留系兰多维列统唐家坞组的野外露头图3 华南志留系兰多维列统常见门类(如几丁虫、笔石、腕足类、三叶虫、鱼类等)生物地层序列3. 华南志留纪晚期地层的确认有哪些地质意义?如前所述,华南台地内部的志留系,主要发育Llandovery统,其上是否有更新的志留纪地层,国内意见不一。王怿等根据扬子区45条剖面的实地考察和研究,以综合生物地层学为基础,抓住特殊的化石组合,确认小溪组及其相当地层宜划归志留纪晚期,即Ludlow晚期到Pridoli早期,并揭示了它们的时空分布范围。它们与下伏迴星哨组及其相当地层之间为一平行不整合接触。文章着力探讨了这套志留纪晚期地层在认识华南大地构造运动过程中所呈现的意义。该文首次识别出扬子区志留纪晚期地层主要分布区有(图4):(1) 台地内部,它们呈现“分散”的分布特点,实质上是彼此连通的,为近岸、极浅水、非正常(淡化)陆表海,栖息非正常浅海动物与陆生植物;(2) 台地周缘,系盐度正常海域,滋生常见动物类群(如牙形类、几丁虫、腕足类等)。最重要的地质意义在于,证实扬子区志留纪地层发育不全,Llandovery中期到Ludlow世晚期之间约有12百万年的沉积缺失。扬子台地上的志留系,主要有两种发育情况(图5、图6):(1) Telychian中期(还有更早)抬升成陆,Ludlow世晚期又被海水浸漫,接受沉积,但缺失Telychian阶上部、Wenlock统、Ludlow统下部,即“扬子上升”第一幕;到Pridoli晚期海水退出、又遭剥蚀,直至泥盆纪或者更晚,此即“扬子上升”第二幕;(2) 从Telychian中期到泥盆纪晚期或更晚,海水退尽,各地沉积间断呈差异型式,浙皖苏地区与扬子其他地区几乎同步,恰是“扬子上升”在扬子东区的真实反映。由此确认,“扬子上升”是扬子台地古生代地质发展史上规模最大的一次整体性抬升运动,是“广西运动”在扬子台地上的具体体现。图4 扬子区志留纪晚期(Ludlow晚期—Pridoli早期)地层沉积区和推测海域分布区图5 扬子区志留纪晚期地层(Ludlow晚期—Pridoli早期)划分和对比图6 “扬子上升”运动的表现型式及其代表剖面4. 扬子区志留系主要有几套海相红层?研究它有何特殊意义?扬子台地近岸、海相碎屑红层是一套以“紫红色间夹于黄、灰绿色碎屑岩”为特征,是中国志留系的重要组成部分和特色之一,野外易于识别。研究确认:扬子区志留系海相红层主要有三套:(1) 第一套,如溶溪组、举坑组下段,分布最广,紧靠华夏古陆的浙西、浙北最先出现于Aeronian晚期,向西穿时延伸至川中、川北滞后出现于Telychian早期;(2) 第二套, 如迴星哨组、西坑组、举坑组上段,时代为Telychian中期,在华南东部只见于黄山区,尚未在该区以西查实;(3) 第三套,如小溪组、车家坝组、关底组,时代为Ludlow晚期至Pridoli早期,尚未在浙江和安徽东南部发现。新疆、甘肃、青海和西藏等地也发育志留系海相红层,相关研究正在深入。晚奥陶世扬子、华夏两大块体强烈相向运动,导致江南区与下扬子区彻底融为一体。华夏块体自东向西推移挤压,使浙皖海盆强烈沉降和快速堆积,在氧化、淡化、临滨三角洲海域,沉积了特征鲜明的志留系海相红层。这些不同时代海相红层的识别有助于国内外志留纪地层对比,有助于扬子海域沉积环境、古地理和古气候及古海洋氧化还原系统演变的深入研讨。深化海相碎屑红层的综合研究,对于探索扬子海域氧化事件的幕式发展有重要意义。5. 为什么选择在《地层学杂志》发表?地层学是地球科学中一门奠基性的学科,是地质基础工作的基础。《地层学杂志》是专门报道地层学及其相关地质学、沉积学、古地理学等研究进展的一流专业学术期刊,面向国内科研院所和一线地质工作者,在基础地质研究领域具有广泛影响;在适应国家重大战略需求、推动国内地层学发展和与国际接轨方面均需有所展现。这两篇论文讨论了扬子区(含华东地区)志留纪地层时代、划分和对比,属于阶段性的基础研究成果。在《地层学杂志》发表有助于加快国内志留系研究进程、加强和推进与相关专业学者的沟通与交流。尾声论文作者告诉《地层学杂志》编辑部:这两篇论文是中国志留系研究向国际标准精时化过程中深化对比的阶段性成果,体现了中科院所所联合和与地方地调院合作,也是南京地质古生物所早古生代团队长期研究的集成;华南志留系划分对比研究仍有许多争论,文中提出的新认识尚待同行和笔者自己证伪,更多的化石等待发现;沉积、古生态、古气候、古地理、同位素地质年代等工作有待强化和深化。感谢国家重点研发计划项目和国家自然科学基金委项目对华南志留系研究的支持。文章信息:戎嘉余, 王怿, 唐鹏, 张小乐, 盖志琨, 魏鑫, 詹仁斌, 汪隆武, 燕夔, 黄冰, 山显任, 闫冠州, 林翔鸿. 2023. 华南东部浙皖苏志留系唐家坞组、康山组和举坑组的时代问题. 地层学杂志, 47(3): 237-267. https://doi.org/10. 19839/j.cnki.dcxzz.2023.0015.王怿, 戎嘉余, 唐鹏, 张小乐, 赵文金. 2023. 扬子区志留纪晚期地层的时空分布及其地质意义. 地层学杂志, 47(3): 268-284. https://doi.org/10.19839/j.cnki.dcxzz.2023.0016.下载途径:《地层学杂志》官网(https://dcxz.cbpt.cnki.net),点击论文题目下方的“下载”。102023-11

-

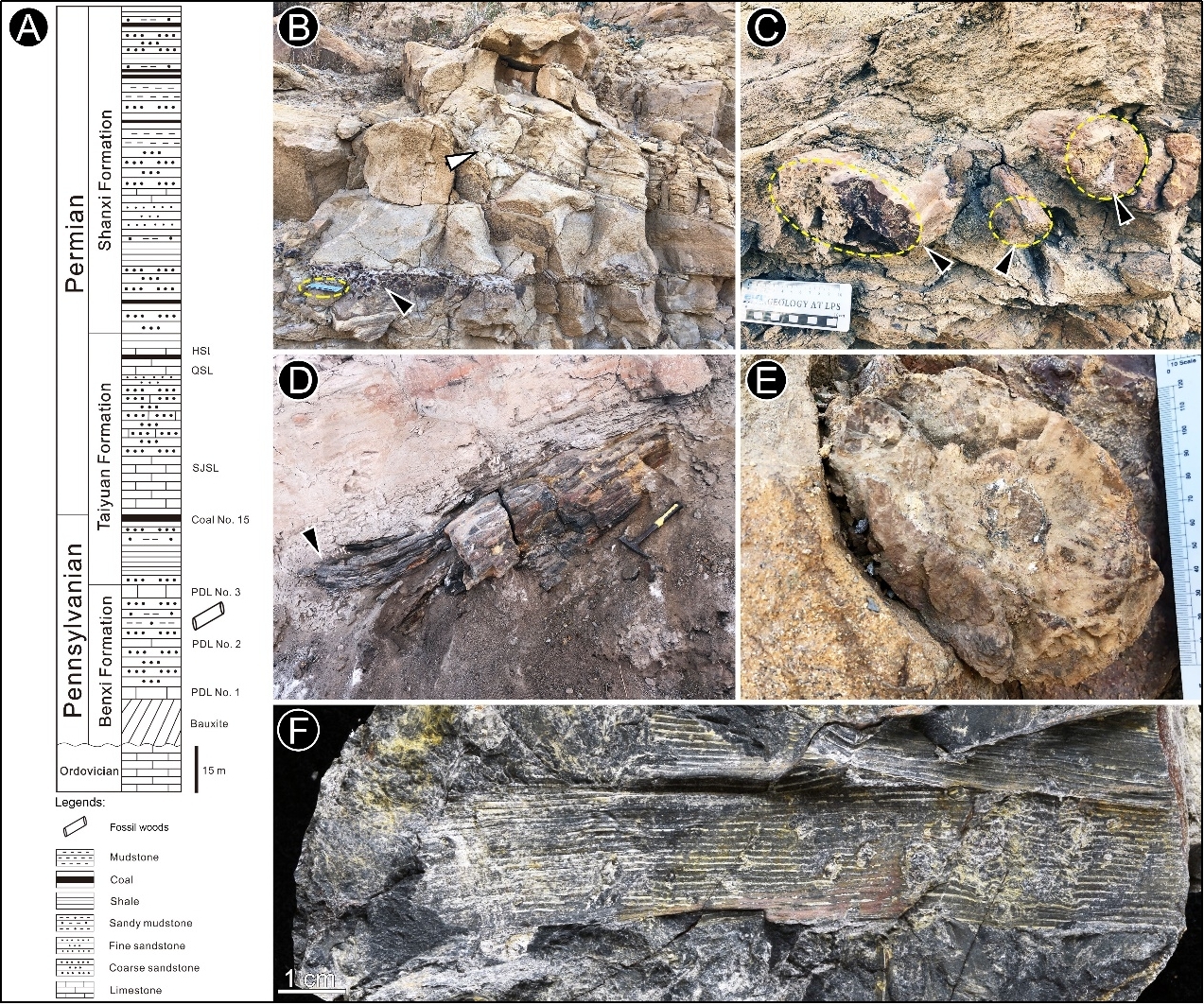

矿化植物研究揭示我国华北板块晚石炭世复杂陆地生态系统近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生王柯寓,在副研究员万明礼的指导下,与助理研究员黄兴、研究员王军,以及美国密苏里科技大学的研究团队合作,对产自我国山西省阳泉市本溪组的矿化植物标本开展了深入的系统分类学和古生态学研究。相关研究成果发表于国际学术期刊《古植物学与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)和《远古世界》(Palaeoworld)上。华北克拉通是中国大陆的主要构造单元之一,其在中元古代至古生代进入稳定发展阶段;中奥陶世至晚石炭世早期时,华北克拉通经历了整体抬升的构造运动,因此造成了上奥陶统至上石炭统下部的缺失,其间普遍形成平行不整合。由于在晚石炭世莫斯科期开始才接受沉积,因此该时期本溪组中产出的植物化石代表了华北克拉通上最古老的陆生维管植物。自上个世纪三十年代开始,国内、外专家学者对我国华北的晚石炭世植物群开展了一系列的研究。受限于化石保存状况不佳和研究程度不够深入,对我国晚石炭世植物的系统分类学研究在本世纪初陷入停滞。近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生王柯寓,在副研究员万明礼的指导下,与助理研究员黄兴、研究员王军,以及美国密苏里科技大学的研究团队合作,对产自我国山西省阳泉市本溪组的矿化植物标本开展了深入的系统分类学和古生态学研究。相关研究成果发表于国际学术期刊《古植物学与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)和《远古世界》(Palaeoworld)上。通过对60余株矿化木材进行解剖学研究,科研人员首次报道了我国晚石炭世时期乔木型科达类植物Damudoxylon meii Wang et Wan sp. nov.,和Agathoxylon leei (Sze) Wang et Wan comb. nov.,以及早期松柏类(广义)植物Parnaiboxylon wangi Wang et al. sp. nov.等。根据植物异速生长经验公式计算得知,晚石炭世时期的华夏植物区科达类植物生长高度可达30米,纠正了欧美古植物学者关于我国晚石炭世本溪组沉积时期没有高层植被的错误观点。结合沉积学等的证据表明,高大的乔木型科达类植物生活于河流滨岸环境下,并扮演了重要的冠层植被角色。此外,化石木材中还保存了数量可观、结构精美的化石真菌,以及大量的粪便化石。根据粪便化石的大小、形态、表面结构等特征的分析,推测这些粪便是由甲螨取食木材遗体过程中留下的。“哺育木”(nurse log)是指植物的茎干或树桩在死亡和腐烂之后,为其他植物的种子萌发以及幼苗生长提供营养和水分,是现代森林群落生态系统中重要的组成部分,可保障群落的稳定性和持续发展。尽管“哺育木”是现代森林系统重要的生态现象之一,由于缺乏化石证据,其起源与演化人们了解的并不多。本次研究的化石木材中发现了科达类植物的茎干中穿插了大量的裸子植物的“小根”,是迄今为止最古老的“哺育木”现象,表明在3.1亿多年前的华夏植物群中已经出现了当代森林生态系统中植物—植物相互作用的生态现象。结合前人研究成果与本研究的最新发现,在华夏植物群演化的早期阶段,植物多样性、特别是裸子植物的多样性远高于过去的认知,矿化植物的研究能够在很大程度上弥补印痕化石保存受沉积环境影响的不足。更重要的是,植物—节肢动物、植物—真菌,以及植物—植物等相互作用的生态现象在晚石炭世时期的华夏植物地理区已经十分普遍,表明当时的陆地生态系统结构已经十分复杂。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会以及现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助。研究也得到阳泉市自然资源局的野外支持。论文相关信息:Wang K., Huang, X., Yang W., Wang J., Wan M.*, 2023. A new gymnospermous stem from the Moscovian (Carboniferous) of North China, and its palaeoecological significance for the Cathaysian Flora at the early evolutionary stage. Review of Palaeobotany and Palynology, 311, 104858. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2023.104858.Wang K., Huang, X., Yang W., Wang J., Wan M.*, 2023. First record of plant-plant facilitative interaction from the Moscovian (Pennsylvanian, upper Carboniferous) of North China. Palaeoworld. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2023.08.002.Wang K., Yang W., Li D., Wang J., Wan M.*, 2022. Anatomically preserved cordaitalean trees from the Pennsylvanian of Yangquan City, Shanxi Province, and their implication for a perhumid climate in North China Block. Palaeoworld, 31, 294–310. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2021.07.004.图1 剖面图及矿化木材野外分布图图2 Parnaiboxylon wangi Wang et al. sp. nov.解剖图及其中的真菌菌丝和甲螨粪便图3 Agathoxylon leei (Sze) Wang et Wan comb. nov.及生活在其上的裸子植物小根(哺育木)072023-11

-

锂同位素研究表明全球气候变冷导致了3.7亿年前的生物灭绝事件团队系统重建了当时大陆风化作用转变的主要过程和控制因素,结果表明全球气候变冷是驱动当时大陆风化体系和海水锂元素同位素变化以及弗拉斯阶–法门阶生物灭绝事件主要原因。相关成果近期发表在地球科学知名期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)上。发生在泥盆纪晚期弗拉斯阶(Frasnian)–法门阶(Famennian)之交(约3.72亿年前)的F–F生物灭绝事件是地球历史上的五大生物灭绝事件之一,该事件导致了约80%的海洋无脊椎动物的灭绝,然而目前关于灭绝事件的发生原因仍存在较大争议。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员陈波、郄文昆,副研究员梁昆,与中国科学技术大学教授肖益林团队开展合作研究,对华南桂林地区两个典型的晚泥盆世海相碳酸盐剖面(杨堤和垌村剖面)开展了系统的锂-碳-锶(Li-C-Sr)同位素研究。团队系统重建了当时大陆风化作用转变的主要过程和控制因素,结果表明全球气候变冷是驱动当时大陆风化体系和海水锂元素同位素变化以及弗拉斯阶–法门阶生物灭绝事件主要原因。相关成果近期发表在地球科学知名期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)上。本研究发现垌村剖面牙形刺87Sr/86Sr比值在弗拉斯阶–法门阶界线层位附近并无明显变化,表明当时的海水并不存在明显的锶同位素组成的波动。杨堤和垌村剖面的锂同位素记录呈现一定的差异,但经过严格的成岩分析发现,杨堤剖面碳酸盐 7Li值在弗拉斯阶–法门阶界线附近出现约2‰的正漂移,记录了原始海水变化,进一步的地层学约束认为该漂移发生在约0.4个百万年以内。结合海水锂同位素相式模型与蒙特卡洛模拟,研究发现由于较低的河流水 7Li值和海洋沉积过程中较小锂同位素分馏( 7Lisw-ms),泥盆纪海水的 7Li值比现代低。但同时期海水87Sr/86Sr比值无明显变化,说明河流水的锶通量变化应小于10%,暗示大陆风化速率变化很小。对锂同位素变化的进一步模拟结果显示泥盆纪海水中锂的居留时间明显低于现代海洋,且河流水锂通量的降低和 7Li值的升高以及 7Lisw-ms的增加是导致海水 7Li值出现快速正漂移的主要原因。河流水的变化说明大陆风化类型更趋向于不一致风化,而这种转变会降低河流输入至海洋的硅含量,导致海水硅的浓度出现短时期的降低,最终使海洋沉积过程中有效锂同位素分馏( 7Lisw-ms)加大。因此,大陆风化作用由一致风化向不一致风化的转变是导致海水 7Li值正漂移的根本原因。需要指出的是,诸如冲积平原或者由于陆生植物大量繁殖的地表环境可以促使不一致风化的产生。但这些环境的形成都是一个缓慢长期的过程,与观测数据变化发生在相对短时间尺度(< 0.4个百万年)相矛盾。因此研究人员认为导致这种风化类型的转变最有可能原因是全球快速变冷,这一结论也得到了两个剖面弗拉斯阶–法门阶界线附近牙形刺氧同位素记录的支持。除了对地表锂循环的影响,全球变冷同样对海洋环境产生了重要影响,它减弱了海水分层,有利于底层海水的上涌,使表层海水的初级生产力提高,最终导致了大量有机碳的埋藏,形成全球范围内广泛出现的凯尔瓦塞(Kellwasser)页岩,并使碳酸盐的碳同位素呈现明显的正漂移。此外,全球快速变冷会对生物圈产生致命影响,那些对温度变化适应能力差的物种经历了大规模的灭绝,而这种选择性的物种灭绝也是弗拉斯阶–法门阶生物灭绝的主要特征。总的来说,该研究支持全球快速变冷导致大陆风化体系和表层环境发生重要转变,是泥盆纪晚期弗拉斯阶–法门阶生物灭绝的关键原因。该项工作受到国家自然科学基金以及中国科学院战略先导专项(B)项目的联合资助。论文相关信息:Yang-Yang Wang, Kun Liang, Yilin Xiao*, Bo Chen*, Erhao Shan, Tingyu Yang, Meng Zhang, He Sun, Hai-Ou Gu, Fengtai Tong, Lulu Fu, Dong-Yong Li, Yigan Lu, Wenkun Qie, Carbonate lithium isotope systematics indicate cooling triggered mass extinction during the Frasnian-Famennian transition, Global and Planetary Change, Volume 230, 2023, 104284, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2023.104284.杨堤和垌村剖面锂-碳-氧-锶同位素组成及代表元素变化趋势,其中杨堤剖面的锂同位素、Li/Ca以及Sr/Ca比值,垌村剖面除牙形刺氧同位素数据外均为本次研究分析结果不同尺度的输入端元变化对海水锂-锶同位素组成的影响的模拟结果杨堤和垌村剖面同位素变化与生物多样性之间的关系泥盆纪F-F界线附近由于全球变冷导致的地表环境变化及海水碳-锂同位素响应012023-11

-

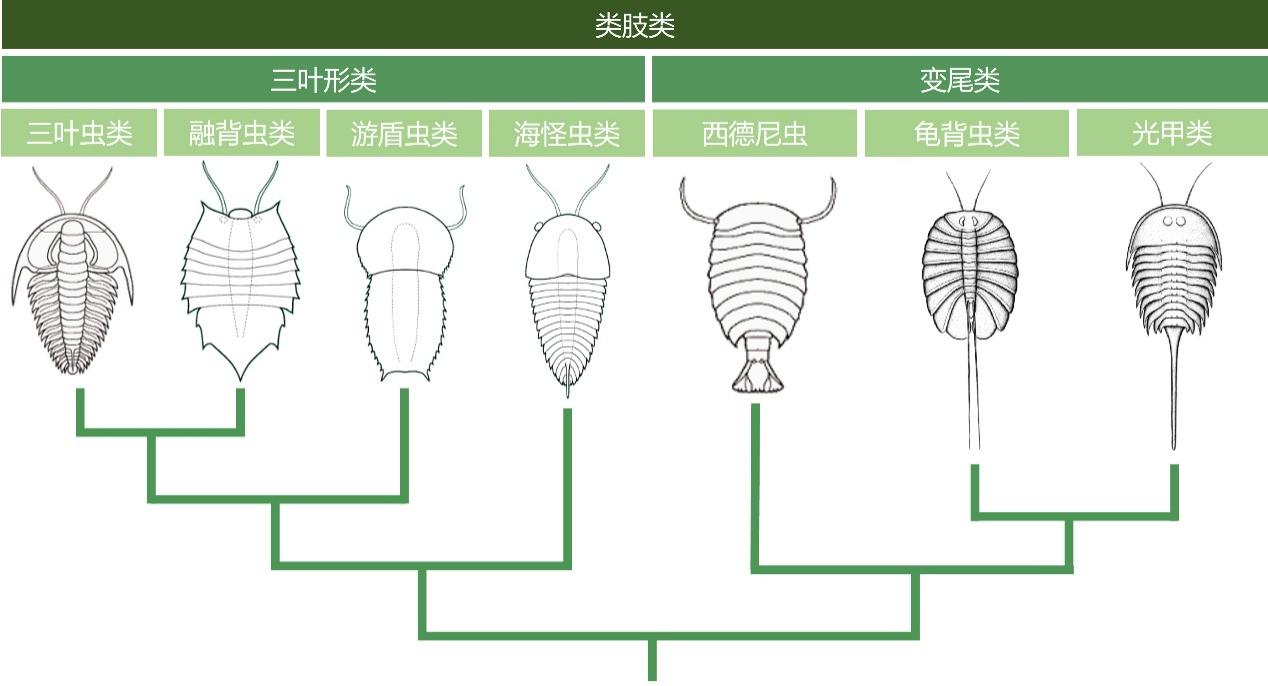

云南曲靖地区发现寒武纪澄江动物群节肢动物新属种近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究人员对曲靖马龙的澄江动物群非三叶虫类肢类节肢动物进行了系统研究。研究发现的节肢动物新属种均为曲靖地区的特有物种,展示了澄江动物群物种组成在空间分布上的差异,丰富了寒武纪非三叶虫类肢类节肢动物的多样性。类肢类(Artiopoda)是由三叶虫及三叶虫近亲组成的早期节肢动物类群。在寒武纪,伴随着三叶虫的繁盛,非三叶虫的类肢类也几乎同时出现。近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究人员对曲靖马龙的澄江动物群非三叶虫类肢类节肢动物进行了系统研究。研究发现的节肢动物新属种均为曲靖地区的特有物种,展示了澄江动物群物种组成在空间分布上的差异,丰富了寒武纪非三叶虫类肢类节肢动物的多样性。相关研究被选为“编辑推荐”文章发表在经典古生物学期刊《波兰古生物学报》(Acta Palaeontologica Polonica)上。大部分的非三叶虫类肢类因缺少矿化的外骨骼,仅发现于以澄江动物群等为代表的古生代特异埋藏化石群中。类肢类包括三叶形虫类(Trilobitomorpha)和变尾类(Vicissicaudata)(图1)。三叶形虫类由三叶虫及与三叶虫亲缘关系较近的类群组成,如海怪虫类(Xandarellida)、融背虫类(Conciliterga)和游盾虫类(Nektaspidida)等。变尾类则由与三叶虫亲缘关系较远的光甲类(Aglaspidida)、龟背虫类(Cheloniellida)以及西德尼虫(Sidneyia)等相关类群组成。我国云南著名的澄江动物群中报道的第一块软躯体节肢动物化石标本,就是属于类肢类节肢动物的纳罗虫(Naraoia)。从1984年发现以来,澄江动物群陆续产出了大量的类肢类化石,是非三叶虫类肢类属种多样性最高的特异埋藏化石群。此前,有关澄江动物群的相关研究主要集中在澄江、昆明等化石产区。曲靖地区的澄江动物群虽曾有纳罗虫的相关报道,但缺少非三叶虫类肢类节肢动物的系统研究。南京古生物所硕士研究生朱玉妍等人,在副研究员曾晗和研究员赵方臣的指导下,研究建立了类肢类两个新属、三个新种。新属新种尖尾诸葛虫(Zhugeia acuticaudata gen. et sp. nov.),其头甲向后覆盖部分胸节,表现出海怪虫类的典型特征。但该诸葛虫的体节数和尾刺长度上异于其他海怪虫类,属于一种新的海怪虫类。新属新种双刺铜濑虫(Tonglaiia bispinosa gen. et sp. nov.)具有一个椭圆形的头甲,一对颊刺位于头甲二分之一处,卵圆形的眼睛位于头甲前部;胸节侧边缘具小刺;尾甲具一对近平行的尾刺。这些特征使得铜濑虫不同于其他类肢类节肢动物,表明铜濑虫是类肢类节肢动物的一个新类型。此外,此次研究发现的新种马龙西德尼虫(Sidneyia malongensis sp. nov.),是布尔吉斯页岩代表性节肢动物西德尼虫属在澄江动物群中的首次发现;同时也是目前发现西德尼虫最早的化石记录。通过对已知西德尼虫的时代、古地理分布以及生活方式进行综合分析讨论,研究人员推测西德尼虫的全球广泛分布可能是由于浮游幼虫的扩散形成的。为解析以上新属种的演化位置,研究人员对样品进行形态编码,并采用简约法和贝叶斯法进行类肢类系统树的重建(图2)。结果表明诸葛虫与海怪虫类中的中华疑虫(Sinoburius)构成姐妹群;铜濑虫与融背虫和观音虫(Kwanyinaspis)亲缘关系较近,但不属于目前已知的三叶形虫类群;西德尼虫属内部的亲缘关系则有待进一步解析。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院青促会联合资助。论文相关信息:Zhu, Y.Y., Zeng, H., Liu, Y., and Zhao, F.C. 2023. New artiopodan euarthropods from the Chengjiang fauna (Cambrian, Stage 3) at Malong, Yunnan, China. Acta Palaeontologica Polonica 68 (3): 427–440. https://doi.org/10.4202/app.01080.2023.图1. 类肢类节肢动物的系统分类(据Ortega-Hern ndez et al., 2013; Lerosey-Aubril et al., 2017)图2. 系统发育分析得出的类肢类系统树,分别为简约法(A)和贝叶斯推断(B)的结果,指示尖尾诸葛虫(Zhugeia acuticaudata)、双刺铜濑虫(Tonglaiia bispinosa)和马龙西德尼虫(Sidneyia malongensis)在不同模型和参数下的演化位置272023-10

-

古无脊椎动物的运动重建取得新进展如何从动物化石中提取可靠的运动信息,一直是古生物学研究的难点。近期,中国科学院南京地质古生物研究所王博团队等选取白垩纪中期已灭绝的黑帝斯蚁作为研究对象,提出了一套用于重建古无脊椎动物运动的普适性研究方法,相关成果近期发表在《国家科学评论》(National Science Review)。如何从动物化石中提取可靠的运动信息,一直是古生物学研究的难点。近期,中国科学院南京地质古生物研究所王博团队等选取白垩纪中期已灭绝的黑帝斯蚁作为研究对象,提出了一套用于重建古无脊椎动物运动的普适性研究方法,相关成果近期发表在《国家科学评论》(National Science Review)。近年来,随着3D打印、计算机仿真等新技术的发展,古动物的定量运动重建技术取得显著进展。目前相关运动重建研究多集中于古脊椎动物,例如恐龙的步态和取食、翼龙的飞行、古鱼类的游泳等,而对古无脊椎动物的研究相对较少。主要原因在于无脊椎动物缺少内骨骼、外骨骼的立体形态难以精确恢复、相关软组织数据缺乏以及运动方式更为复杂等等。黑帝斯蚁出现于距今约1亿年前,是目前已知发现最早的蚂蚁之一,与现在所有的现生蚂蚁没有直接的亲缘关系。黑帝斯蚁以其独特的头部结构被广泛研究,例如突出的角结构和镰刀状的上颚结构。此次王博团队联合中山大学吴嘉宁团队和包童团队,选取了一类更加特化的黑帝斯蚁——刀颚蚁作为研究对象。根据先前对于化石中刀颚蚁样本的解剖数据,推测刀颚蚁可能依靠上颚沿水平面的垂直方向运动配合角结构进行捕食,然而这一假说存在不确定性(仅有静态信息),需要通过获取动态信息进行定量验证。为了解决该问题,研究人员分五个步骤对刀颚蚁的上颚展开运动重建。首先选取两块不同上颚空间构型的刀颚蚁琥珀。其次,对化石进行三维建模,完整地复原了刀颚蚁上颚的立体形态结构和解剖结构,获得两个高质量的刀颚蚁上颚3D模型。第三,根据获得的3D模型,将隐藏在化石中的运动线索进行检测和数字化,通过比较两种空间姿态的刀颚蚁上颚三维模型,量化分析得到了上颚的三轴运动特性。第四,通过生物力学和机器(动力仿真)实验验证运动学合理性,得到三轴转动更适合于刀颚蚁提高捕食成功率的结论。最后,生态复原刀颚蚁的捕食情景。本次研究提出了一种古无脊椎动物运动重建的系统性分析方法。这种方法最终通过机器人演示提供了对古无脊椎动物的运动学复原,为深入理解古无脊椎动物的运动方式、生态习性等打开了定量验证的大门。本研究得到了国家自然科学基金委和中国科学院的项目支持。论文相关信息:Wang Zixin, Zhang Wei, Li Jiahao, Ji Wang, Yang Yunqiang, Bao Tong*, Wu Jianing*, Wang Bo*, 2023. Animating fossilized invertebrates by motion reconstruction. National Science Review, nwad268, https://doi.org/10.1093/nsr/nwad268.图1 两块不同空间形态的琥珀化石图2 不同空间形态的三维模型图3 量化分析得到了上颚的三轴运动特性图4 生物力学和机器(动力仿真)实验验证运动学合理性图5 生态重建刀颚蚁捕食情景232023-10

-

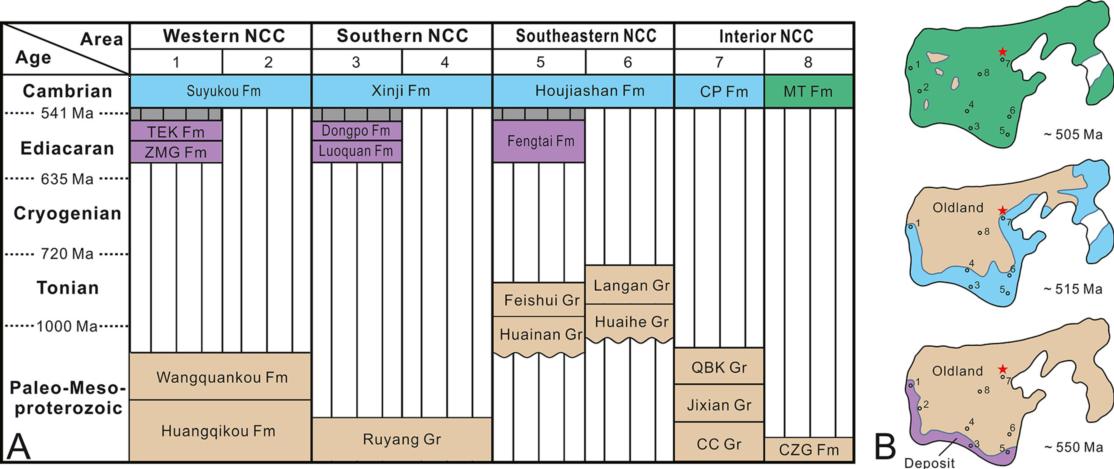

全球海平面下降导致了华北板块埃迪卡拉系–寒武系不整合的形成近年来,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生孙云鹏在研究员周传明的指导下,对华北板块南缘埃迪卡拉纪至寒武纪早期地层开展了系统的综合地层学以及碎屑锆石年代学研究,认为全球海平面下降导致了华北板块埃迪卡拉系–寒武系不整合的形成。在全球诸多板块,前寒武纪与显生宙的地层并不连续,而是被一个巨大的沉积间断—“大不整合”所分隔,但其成因长期存在争议。近年来,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生孙云鹏在研究员周传明的指导下,对华北板块南缘埃迪卡拉纪至寒武纪早期地层开展了系统的综合地层学以及碎屑锆石年代学研究,认为全球海平面下降导致了华北板块埃迪卡拉系–寒武系不整合的形成。相关研究成果近期发表在国际知名地学期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)上。“大不整合”是一次全球尺度的地层间断事件,它分隔了地球环境和生物圈面貌差异明显的前寒武纪和显生宙,因此其形成过程和影响长期以来成为相关领域的研究热点。地层学与锆石热年代学研究表明“大不整合”的形成经历了多个阶段,分别发生在成冰纪之前、成冰纪以及埃迪卡拉纪–寒武纪之间这三个不同时期。其中,最晚期的埃迪卡拉系–寒武系不整合的成因存在很大争议。过去研究认为,埃迪卡拉系–寒武系不整合的形成可能与罗迪尼亚超大陆的最终裂解、地幔柱活动及相关的裂谷事件、冈瓦纳大陆的形成,以及其他区域性的构造事件等有关。但是不同的区域性构造事件如何在全球范围内形成如此一致的剥蚀过程则一直未有明确的解释。“大不整合”在我国华北板块发育良好,近年来的研究证明,它是由古元古界或拉伸系到埃迪卡拉系之间和埃迪卡拉系到寒武系下部地层之间的两个不整合组成,且其发育模式与劳伦板块以及我国西北地区欧龙布鲁克微板块的“大不整合”具有极强的一致性。其中,埃迪卡拉系–寒武系不整合在华北板块的周缘地区广泛发育,为我们探究其成因提供了理想的研究对象。此次研究发现,华北板块埃迪卡拉纪–早寒武纪地层的碎屑锆石组成普遍以新元古代早期及更古老时期的锆石为主,缺乏同沉积时期的碎屑锆石记录。这种现象指示,华北板块在埃迪卡拉纪–寒武纪早期这一时期处于缺乏火山活动与造山运动的构造平静期。同时,科研人员综合前人研究数据发现在该时期许多未参与冈瓦纳超大陆拼合的板块,都存在这种缺失同沉积时期锆石的现象。因此进一步表明,这些地区埃迪卡拉系–寒武系不整合的形成并非由构造活动驱动,而更可能是由这一时期的全球海平面下降导致。研究推测该时期全球海平面的下降,可能与埃迪卡拉纪–寒武纪早期冈瓦纳超大陆汇聚所造成的全球洋中脊活动减弱有关。本研究得到国家重点研发计划、中国科学院、国家自然科学基金委员会的联合资助。论文信息:Yunpeng Sun, Qing Ouyang, Xianguo Lang, Ke Pang, Chengxi Wu, Zhe Chen, Chuanming Zhou*. 2023. Global sea-level fall triggered Ediacaran–Cambrian unconformity in North China craton. Earth and Planetary Science Letters, 622: 118411. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118411.图1 华北板块南缘地质图与埃迪卡拉纪晚期–寒武纪早期地层图2 华北板块南缘埃迪卡拉纪晚期–寒武纪早期地层野外露头及化石照片图3 华北板块前寒武–寒武纪早期地层不整合对比及古地理图图4 埃迪卡拉系–寒武系不整合全球分布以及相关地层碎屑锆石U-Pb年龄分布图图5 华北板块埃迪卡拉纪晚期–寒武纪早期地层碎屑锆石U-Pb年龄分布图图6 大不整合发育模式、海平面变化以及华北板块碎屑锆石U-Pb年龄分布图182023-10