科研进展

-

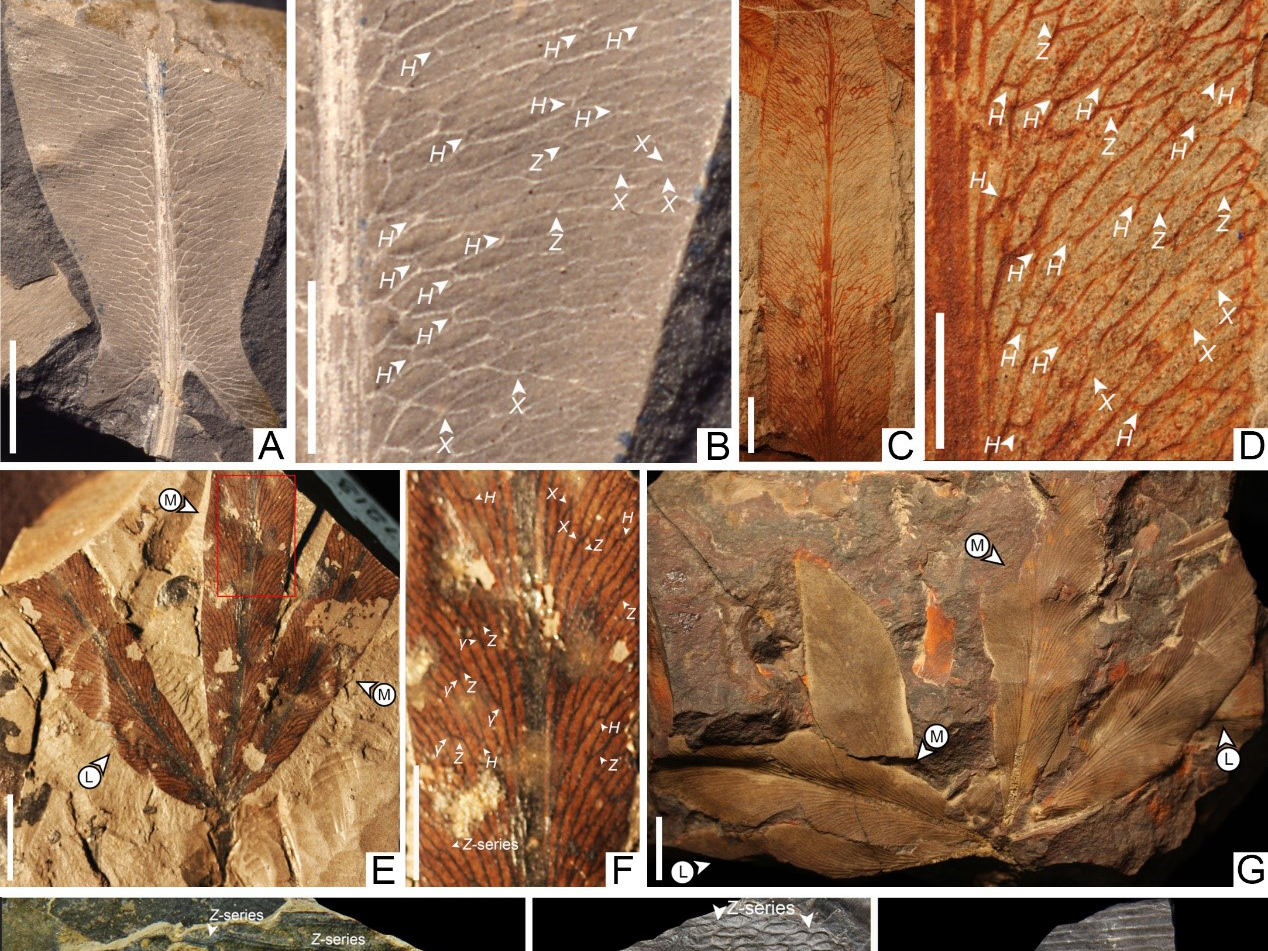

叶脉特征和角质层结构揭示裸子植物化石系统学与演化新认识相关研究为更好理解古植物演化特征和生态适应性提供了重要线索,同时也突出了叶脉结构和角质层构造的对比研究在古植物学科发展中的重要性。相关成果发表在国际学术刊物《古植物与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)。142023-09

-

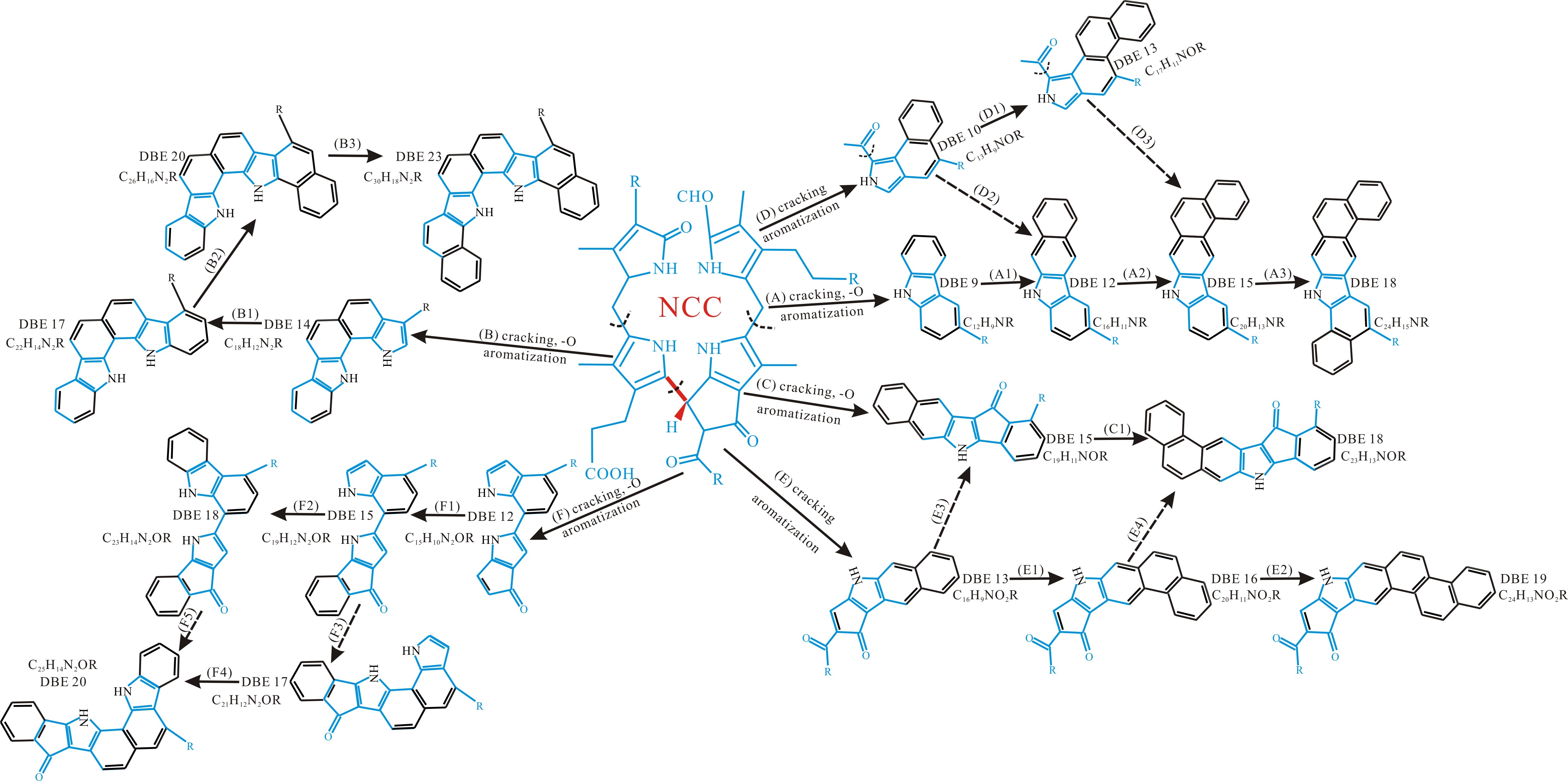

晚古生代大冰期碱湖烃源岩多阶段接力生油机制取得新认识科研人员以晚古生代大冰期准噶尔盆地发育的碱湖烃源岩是否具有多阶段生油模式为科学问题,通过高分辨率傅里叶变换回旋共振质谱(FT-ICR MS)技术从杂环化合物角度开展研究。相关研究成果发表于《有机地球化学》(Organic Geochemistry)期刊上。112023-09

-

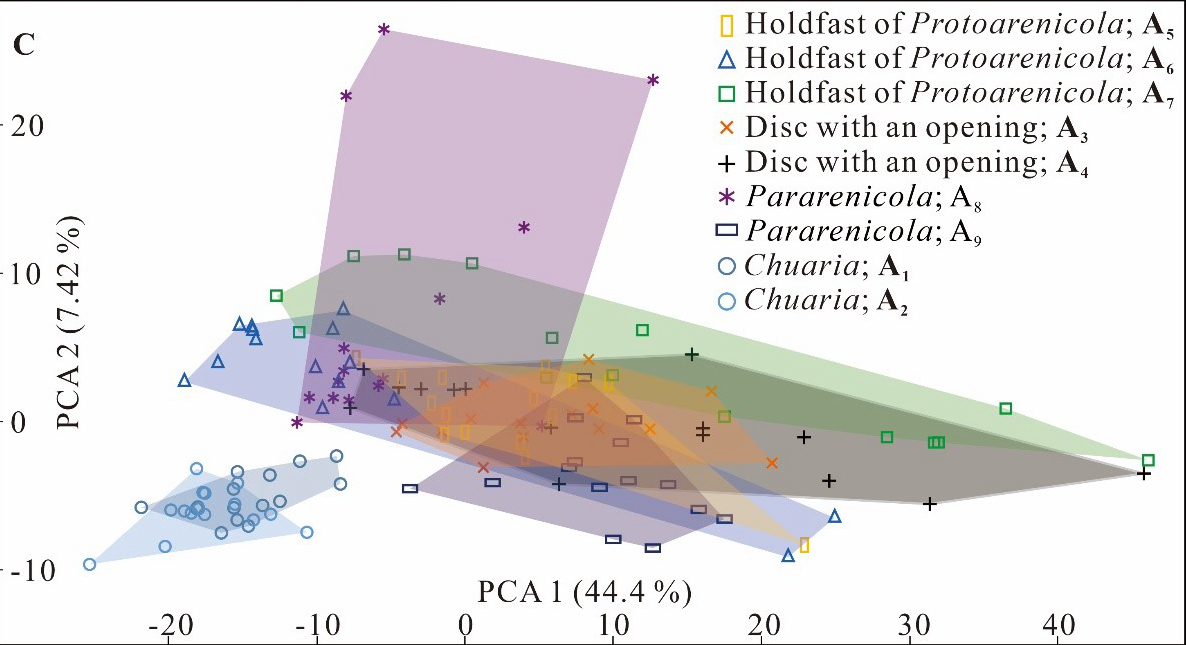

研究揭示拉伸纪具开口的圆盘状化石为藻类固着器科研人员在安徽淮南地区的九里桥组(~950–720 Ma)泥质灰岩中,获得了丰富的以碳质压膜形式保存的、以管状化石与圆盘状化石为主的宏体化石。在“蠕虫状”化石的产出层位发现了大量圆盘状化石,推测是Protoarenicola单独保存的固着器。042023-09

-

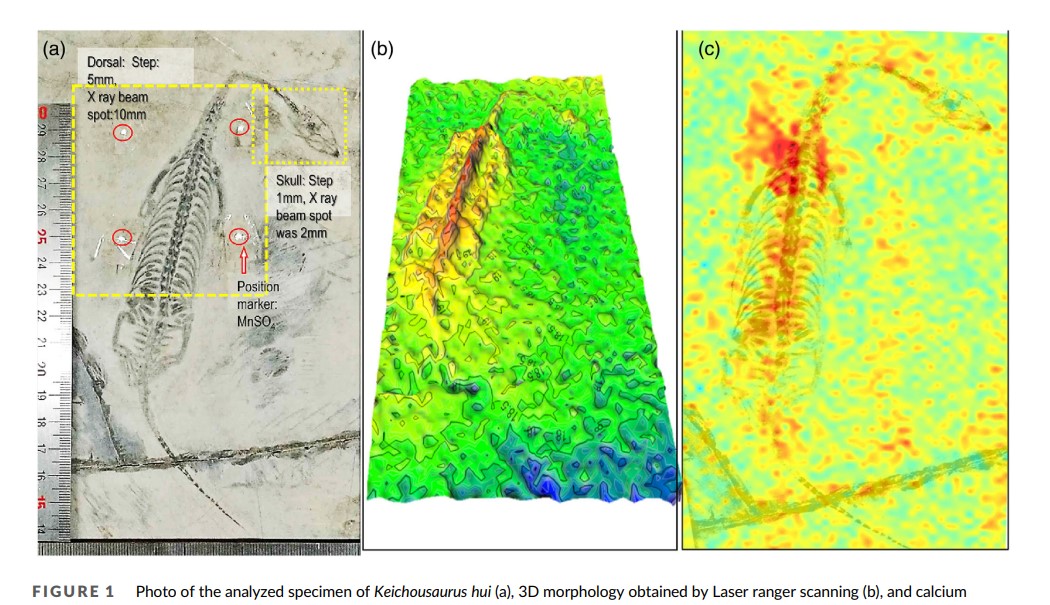

自主研发X射线荧光分析仪在贵州龙埋藏学研究中的应用南京古生物所改进了目前国际上最先进的大幅面材料表面化学元素扫描设备(如德国Bruke的X射线荧光分析仪M6)存在的缺陷,研制了可以分析不规则、立体化石表面的化学元素分布的X射线荧光无损分析仪,部分创新技术已经在两个发明专利中公开。042023-09

-

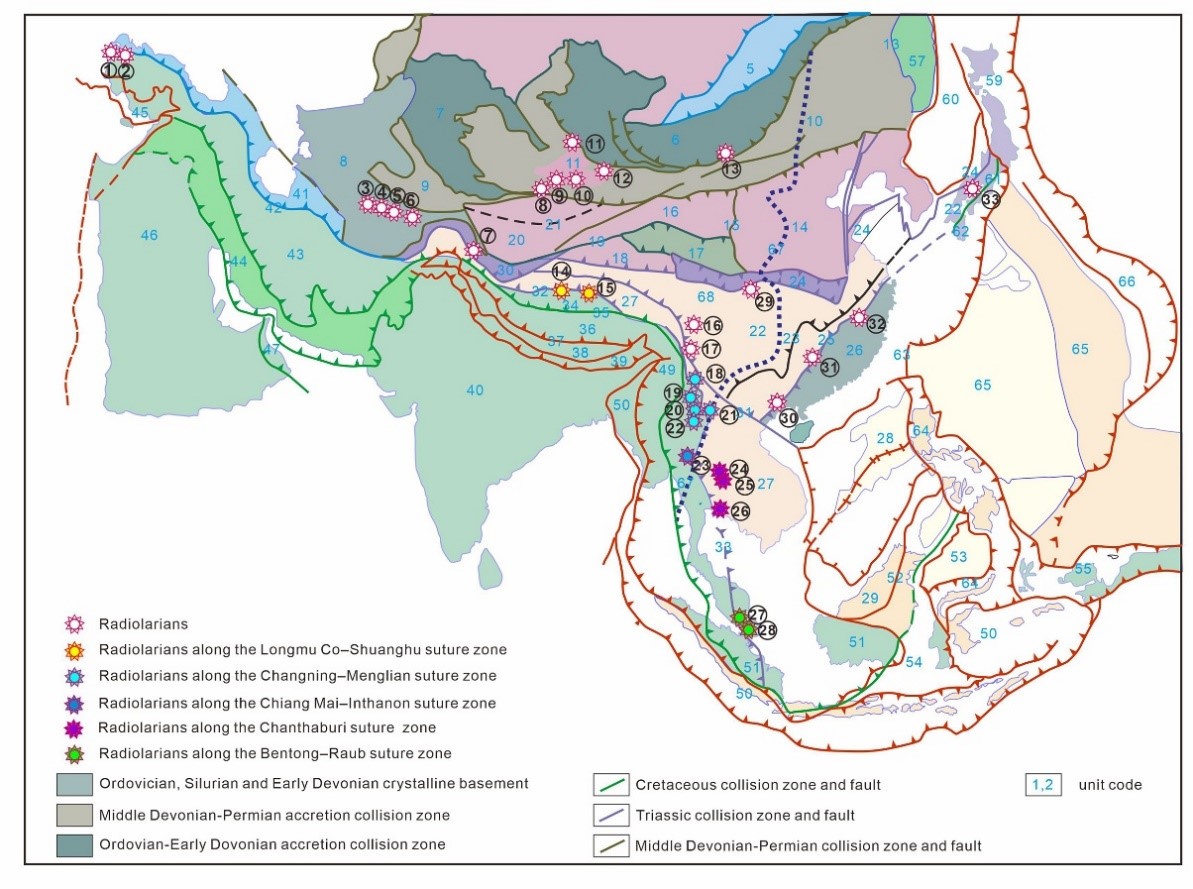

藏北羌塘中部中央隆起带中再次发现古特提斯洋重要证据为探究古特提斯洋的早期演化及其与原特提斯洋的关系等地质学者长期关注且存在争议的科学问题,中国科学院南京地质古生物研究所科考团队多次前往羌塘盆地中部开展科学考察。在2020年的考察中,科考人员在尼玛县荣玛乡北部冈塘错一带发现了放射虫硅质岩。222023-08

-

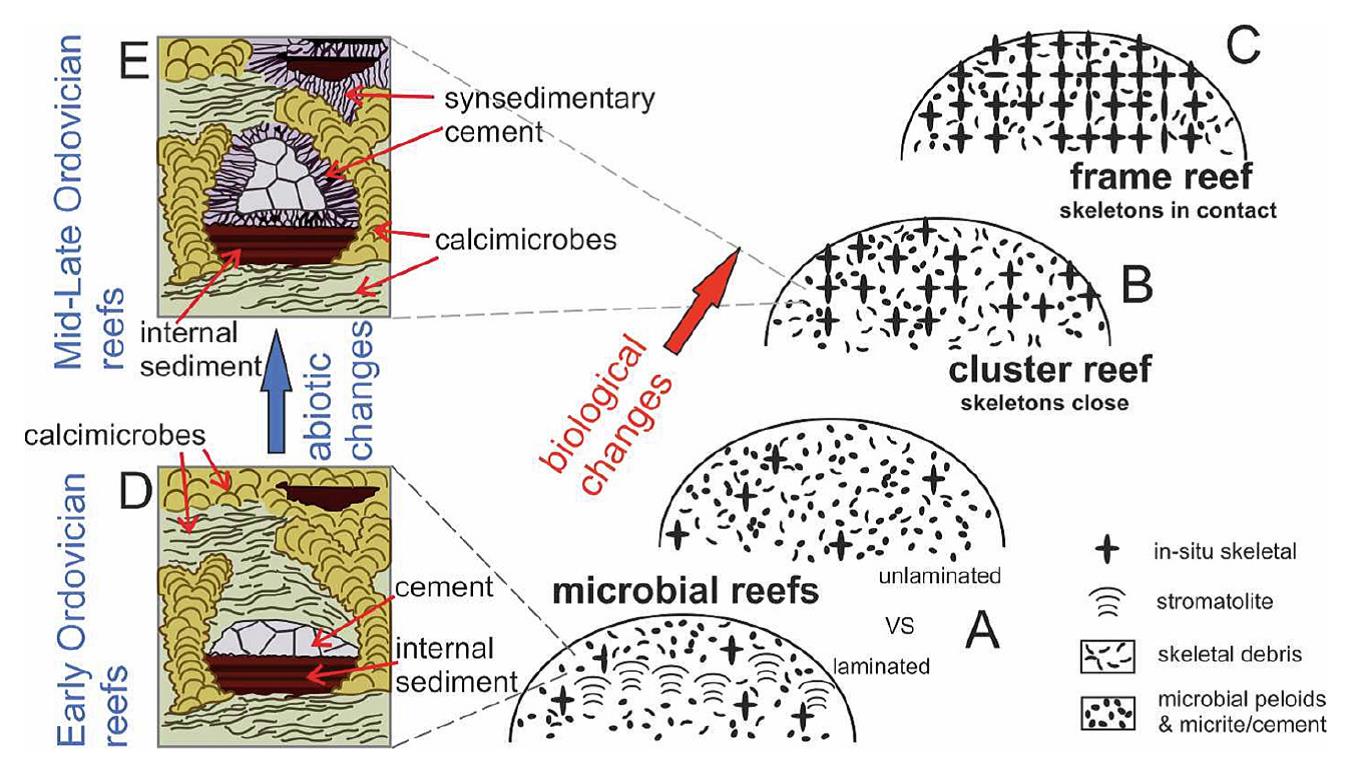

华南晚奥陶世生物礁揭示冰室气候下的混合型碳酸盐岩记录近期,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员李启剑、研究员李越等科研人员,与英国布鲁内尔大学教授Stephen Kershaw及曲阜师范大学等的相关学者对浙赣交界的晚奥陶世生物礁开展了多次联合野外考察,揭示了华南晚奥陶世冰室气候下的混合型碳酸盐岩记录。162023-08

-

硅酸盐硼同位素测定方法获得发明专利授权近期,中国科学院南京地质古生物研究所与东华理工大学合作研发的一种基于水解Na2O2碱融法的硅酸盐硼同位素测定方法获得发明专利授权(授权公告号:CN 116067740B)。142023-08

-

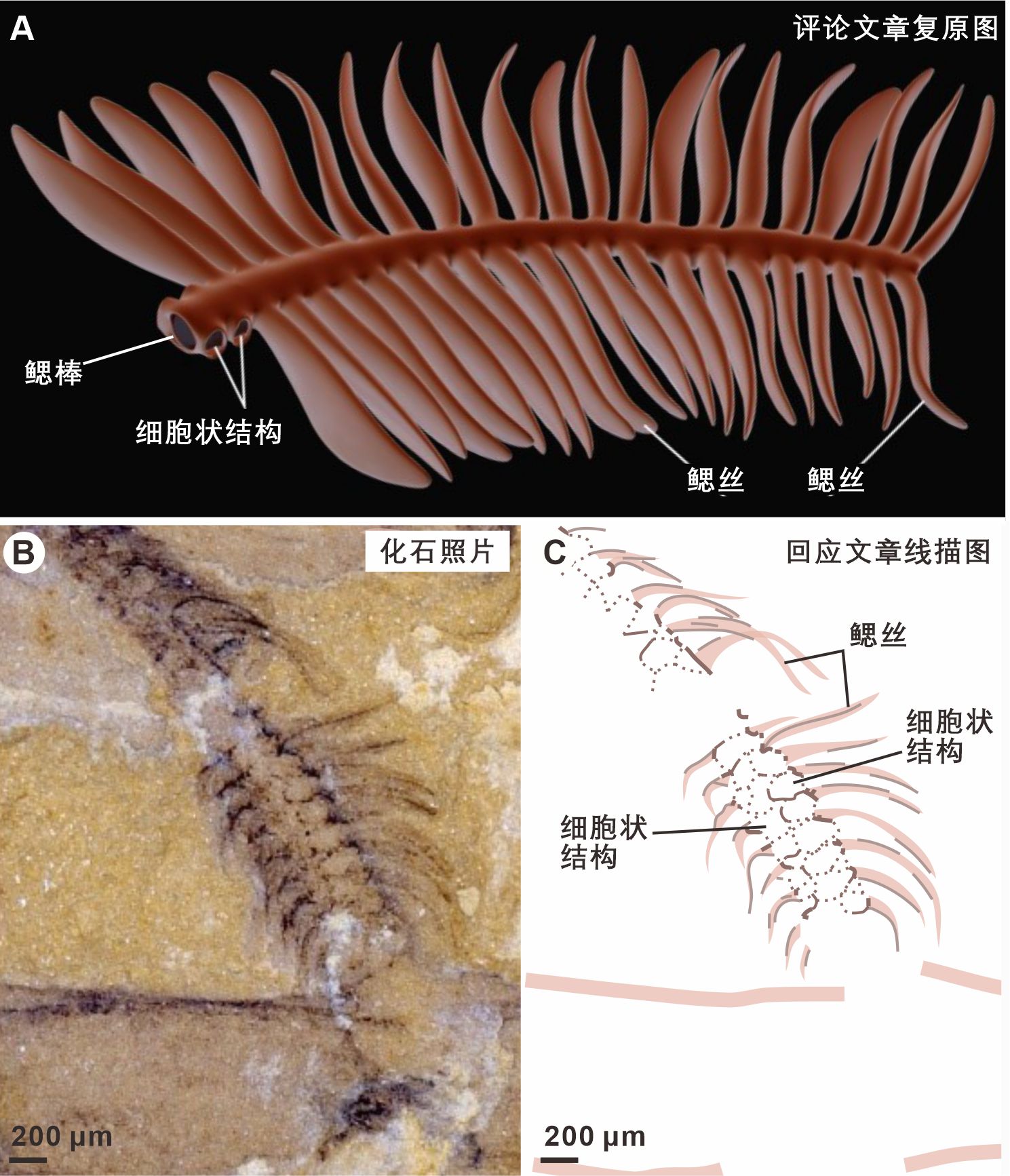

Science发表原论文作者团队对两篇评述云南虫论文的回应原论文报道了云南虫化石的鳃弓由叠盘状软骨细胞结构和含有微原纤维构造的细胞外基质组成,被认为符合脊椎动物的特征。研究还通过系统发育分析,显示云南虫最有可能是基干脊椎动物。302023-07

-

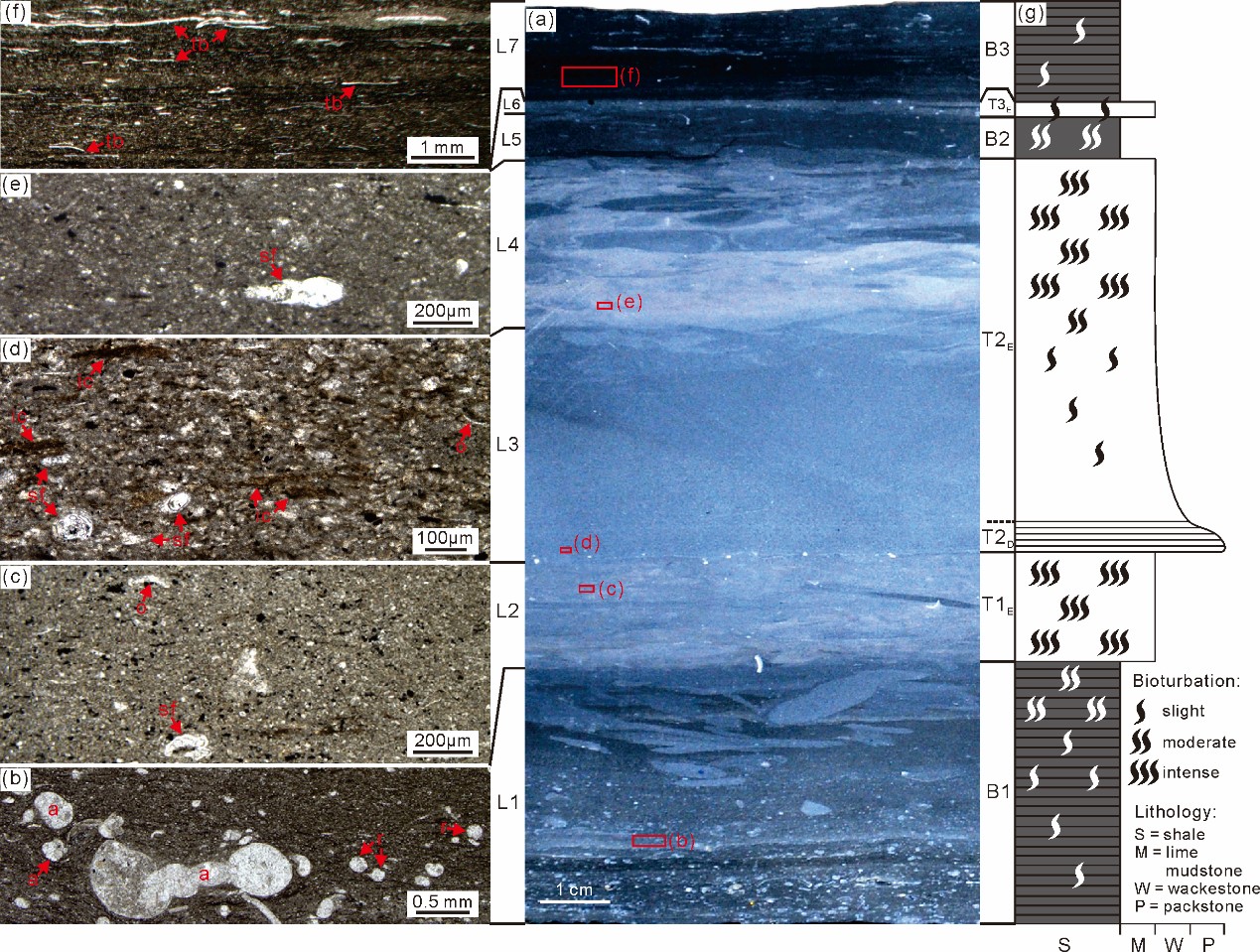

遗迹群落指示浊流引发的海底氧化事件及其动态过程科研人员利用岩相和微相特征,恢复了研究层段的沉积过程;并通过遗迹学分析,识别出研究层段遗迹群落类型及其代表的相对氧含量水平。在此基础上,研究人员重建了晚二叠世上寺地区贫氧盆地内浊流沉积过程中底栖生物定殖序列及其反映的海底动态氧化过程。262023-07

-

琥珀标本揭示了线虫寄生行为的演化近期,中国科学院南京地质古生物研究所科研人员与美、英同行等合作,通过16块缅甸克钦琥珀(约1亿年前)中索线虫及其寄主的标本开展研究,进而揭示了线虫寄生行为的早期演化历史。相关成果于2023年7月14日发表在Nature Index (NI)期刊eLife。172023-07