科研进展

-

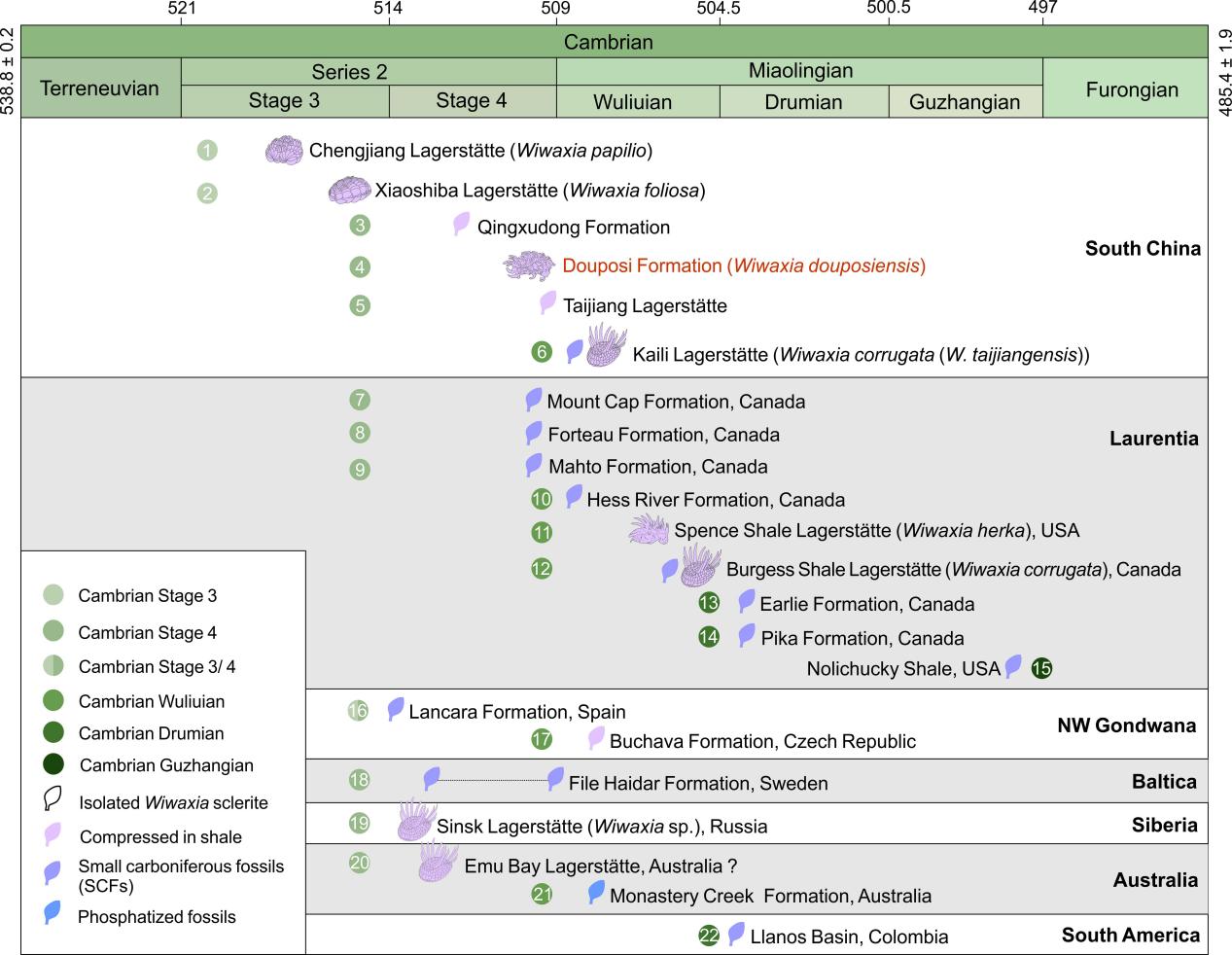

寒武纪Wiwaxia的时空分布及形态多样性研究进展威瓦西亚虫(Wiwaxia)是一类寒武纪大爆发时期出现的造型非常奇特的代表性生物,其身体覆盖着紧密排列的叠瓦状骨片,与环节动物和软体动物具有亲缘关系,生活于寒武纪第二世至苗岭世(约5.2-4.9亿年前)。尽管威瓦西亚虫化石记录丰富且地理分布广泛,其时空分布模式仍缺乏详细研究。此外,由于威瓦西亚虫常以离散骨片保存,完整标本稀缺,目前仅在华南、劳伦和西伯利亚板块的个别寒武纪特异埋藏化石群中有完整标本发现,限制了对其生物学、生态学及系统发育的研究。近日,中国科学院南京地质古生物研究所地球-生命系统早期演化团队副研究员孙海静和研究员赵方臣等人,报道了云南寒武系第四阶陡坡寺组一处特异埋藏化石层位,并对其中威瓦西亚虫新材料,包括1件完整标本和13枚离散骨片开展了研究。该研究成果发表在国际地学综合性期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)上。研究基于这些骨片独特的长宽比和二级纵肋结构,建立了一新种陡坡寺威瓦西亚虫(Wiwaxia douposiensis)。通过对新材料和全球已发表数据的研究,科研人员对威瓦西亚虫的时空分布演变及形态多样性进行了深入讨论。此次研究发现威瓦西亚虫在寒武纪第三期之前缺乏化石记录,表明其身体构型可能在寒武纪大爆发高峰期首次出现。该时期,华南深水区及其他板块均未发现威瓦西亚虫。尽管埋藏和采样偏差因素不能完全排除,但基于现有证据,团队提出了一个暂时的时空演变模式:威瓦西亚虫起源于寒武纪第三期华南浅水环境,随后迅速扩散到其他板块,适应了深水环境及干燥寒冷的气候,并在寒武纪第四期达到扩散高峰,至鼓山期分布范围收缩,古丈期之后消失。研究还采用定量分析方法,结果显示威瓦西亚虫的骨片兼具表型保守性和可塑性,不同种表现出一致的长宽比及与体长比的正相关性,同时不同种又具有特征性的骨片长宽比。此外,谱系分析表明骨片的纵肋模式、长宽比、表面装饰及行数是分支分类及多样性研究的有效信息。在威瓦西亚虫的演化历程中其骨片经历了由单级向双级纵肋、无饰向有饰的演变。但是目前基于威瓦西亚虫不完善信息的分析精度仍有限。期待日后有更多、更好研究材料的发现,进而能够提高其分类学、多样性及演化发育研究的准确性。本研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金项目的资助。论文相关信息:Haijing Sun, Fangchen Zhao*, Ruolin Wu, Han Zeng, Zhixin Sun, 2024. Spatiotemporal distribution and morphological diversity of the Cambrian Wiwaxia: New insights from South China. Global and Planetary Change, 239, 104507. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104507.云南寒武系陡坡寺组中完整保存的Wiwaxiadouposiensis及骨片结构细节威瓦西亚虫的古地理分布威瓦西亚虫的地层分布162024-07

-

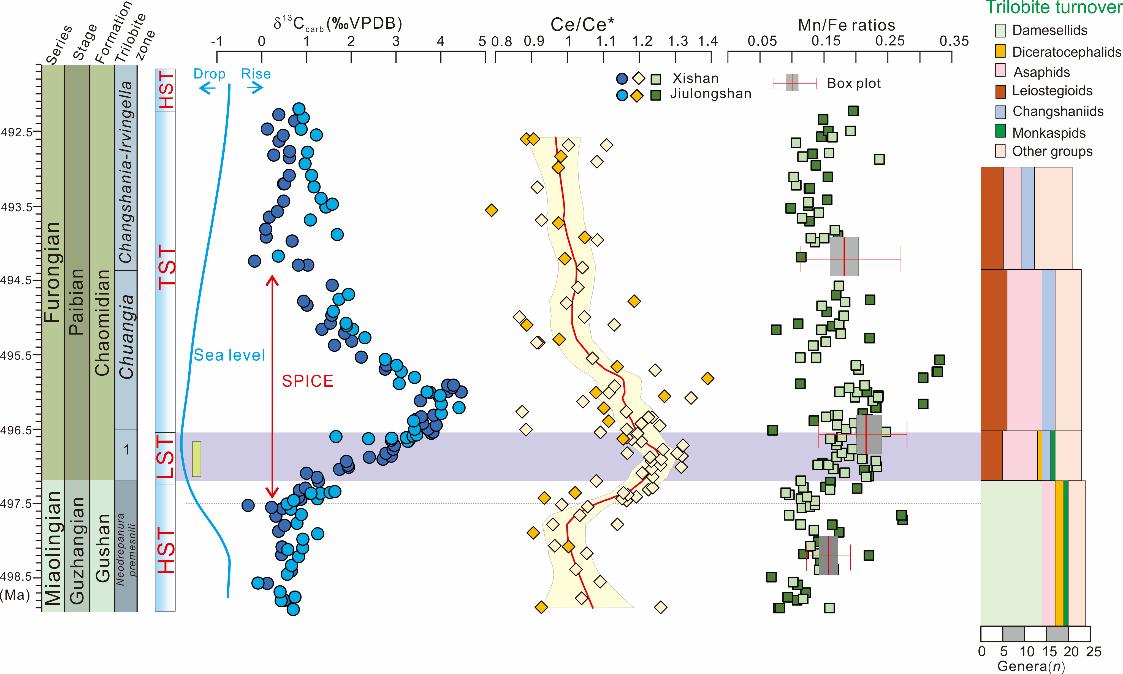

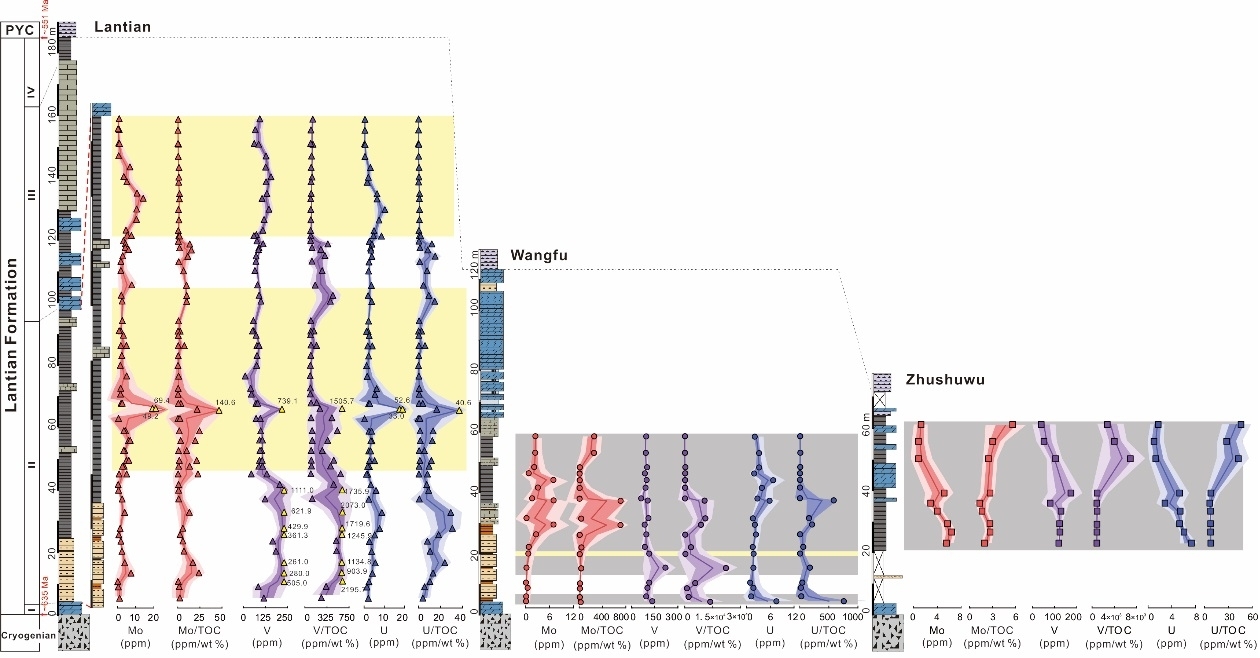

寒武纪SPICE事件中古海水氧含量的下降驱动了三叶虫动物群的重大演替近日,中国科学院南京地质古生物研究所地球-生命系统早期演化团队研究员朱茂炎、陈波,南京大学地球科学与工程学院副教授杨爱华,以及山东省地质科学院、河海大学、中国科学院海洋研究所、南非开普敦大学等国内外同行合作对华北地台寒武纪SPICE(Steptoean Positive Carbon Isotope Excursion)事件与动物的演化相关性进行了深入研究,发现寒武纪晚期SPICE事件期间海水的缺氧是驱动三叶虫动物面貌发生重要演替的原因。该成果于近期在线发表在著名国际地学期刊《地质学》(Geology)上。SPICE事件发生在寒武纪中晚期之交(距今约4.95亿年前),以全球海水碳酸盐碳同位素值(δ13Ccarb)正漂移为主要特征(幅度~6‰ VPDB,持续时间约3个百万年),并伴随着硫同位素的同步正漂移,是显生宙历史上最显著的一次碳-硫循环耦合波动事件。已有研究认为,SPICE事件的开始伴随着以三叶虫为代表的生物灭绝事件;SPICE事件结束后,随着有机碳和黄铁矿大规模埋藏,促进了大气中氧气含量的快速增加,可能为海洋生物在奥陶纪发生大辐射创造了条件。因此,SPICE事件被认为是寒武纪大爆发至奥陶纪生物大辐射之间最为关键的地质事件之一,备受学界关注。然而,SPICE事件期间海水缺氧和生物灭绝之间的直接因果联系一直缺乏定量化石多样性证据的支持,尤其缺乏来自同一沉积盆地内高分辨率化石多样性数据和区域性氧化还原方面的证据。因此,精细刻画SPICE事件在不同区域发生过程,对揭示其与同期三叶虫动物灭绝事件之间因果关系及其全球普遍性规律有重要意义。我国华北地台寒武纪地层出露良好,生物地层学,特别是三叶虫生物地层学研究程度高,是开展这一研究的理想地区。本次研究选取了华北地台浅水相山东九龙山剖面和相对深水相辽宁西山剖面,开展了系统的碳酸盐碳同位素和铈元素地球化学(铈是一种氧化还原敏感稀土元素,是重建盆地尺度的海洋氧化还原条件的重要指标,以Ce/Ce*表示)研究,并在此基础上重新厘定了整个华北地台从古丈阶到排碧阶界线附近三叶虫化石多样性数据。结果显示,SPICE事件中碳同位素与铈异常数据存在紧密的耦合变化,随着碳循环波动开始,海水的含氧量明显下降,这一耦合变化可能与海平面下降导致的大陆风化和营养元素供应增加所推动的海洋初级生产力提高有关。大量新增有机碳的再矿化过程消耗海水中的氧气,从而导致了海水氧含量的下降。通过分析三叶虫动物化石多样性数据,发现SPICE事件之前三叶虫动物属种以区域性分布的徳氏虫类为主;但随着碳同位素正漂移和海水氧含量下降,化石属种多样性并未发生明显变化,但三叶虫动物属种成分发生重大更替,徳氏虫类完全被斜坡栖息的三叶虫类(例如Fenguanella、Proceratopyge、Prochuaia和Paracoosia)所取代。该现象与在北美大陆发现的同期Marjumian末灭绝事件中三叶虫的演替模式相一致,即浅水栖息的三叶虫动物群被更加缺氧耐受的深水三叶虫动物群所替代,表明这种三叶虫动物演替是一种全球性现象。研究首次清晰地揭示SPICE事件期间的局部生态压力对三叶虫动物集群演替造成了直接影响。值得一提的是,新的铈异常数据还表明,尽管海水含氧量下降,但并未降到完全缺氧状态(海水溶解氧含量 = 0),这一结果也很好地解释前人发现的矛盾,即在SPICE事件期间底栖动物群的大量出现与地球化学数据指示的海水完全缺氧之间冲突。南京古生物所研究员陈吉涛、高级工程师吕苗、博士孙智新、博士胡春林参与了本项研究。研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的资助。研究前期工作得到了山东省地质科学研究院的《山东省张夏-崮山地区台地相寒武系-奥陶系界线层型剖面研究》课题支持,研究所有实验分析工作均在南京古生物所公共技术实验中心完成。论文相关信息:Aihua Yang, Bo Chen*, Zhixin Sun, Rosalie Tostevin, Tianchen He, Xi Chen, Jitao Chen, Miao Lu, Chunlin Hu, Shengxian Du, Jun Chen, Wenjun Jiao, Maoyan Zhu; Shallow ocean deoxygenation drove trilobite turnover during the late Cambrian SPICE event. Geology 2024; https://doi.org/10.1130/G52200.1.晚寒武SPICE期间碳同位素铈异常、三叶虫动物多样性之间的相关性古海水氧含量下降驱动三叶虫动物面貌在SPICE事件中发生重大演替282024-06

-

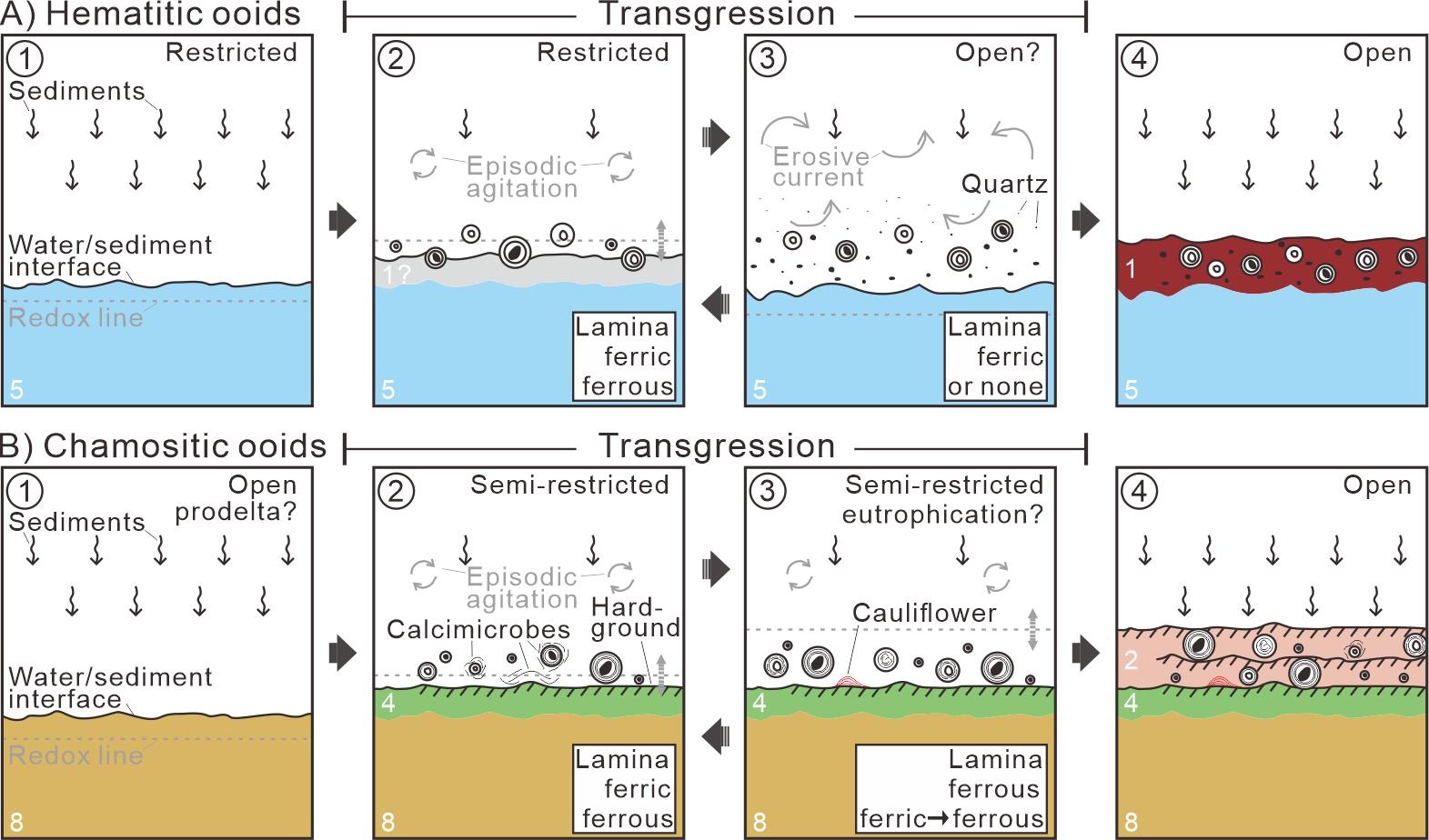

铁质鲕粒矿物分异和成因机制研究新进展铁质鲕粒是指与碳酸盐鲕粒类似,但是以铁氧化物或鲕绿泥石等含铁矿物为包壳,以同心纹层结构为主的球形、椭球形沉积颗粒,是鲕铁岩及铁建造等铁质沉积(铁含量超过15wt%)中最特征的组分,也广泛发育在碳酸盐岩和碎屑岩等非铁质沉积中。对铁质鲕粒的研究关系到深入认识地史时期的铁质沉积,具有重要经济价值以及古气候、古海洋和构造运动指示意义,但是目前对其关键控制因素和成因机制仍存在许多分歧。中奥陶世晚期,铁质鲕粒沉积广泛发育在川西南、川南、滇东北、黔北以及陕南等地区,在宁南华弹一带富集,被称为“宁南式”铁矿,在非富集区则以透镜状或层状产出于砂岩、粉砂岩和灰岩中,其良好的出露和多样化的赋存岩性为了解铁质鲕粒的形成机制提供了契机。近期,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员栾晓聪和研究员詹仁斌,与加拿大萨斯喀彻温大学及西安大略大学的科研人员合作,在广泛踏勘和实测华南上扬区中–上奥陶统的基础上,对不同古地理位置的铁质鲕粒及地层序列开展了沉积学和岩石矿物学的研究。研究成果先后分别发表于国内地学核心期刊《地层学杂志》、国际沉积学领域专业期刊《沉积学》(Sedimentology)。研究发现,该套铁质鲕粒沉积时代主要为达瑞威尔中–晚期(中奥陶世),见于华南上扬子区中–上奥陶统华弹组和十字铺组等;代表的是呈“马赛克”状的浅海环境,由局限和半局限潟湖相、开阔海潮下带相以及滨岸相组成。不同相区的铁质鲕粒具有结构和矿物组成上的分异,在川滇交界至川西南以鲕铁岩、砂页岩、灰岩形式产出,含铁矿物以赤铁矿(3价铁氧化物)为特征;而在滇东北–川南–黔北以及陕南川北多为灰岩,含铁矿物以鲕绿泥石(2价3价铁层状硅酸盐)为主。赤铁矿和鲕绿泥石类型的鲕粒均形成于海平面快速上升时的环境转变期,区别在于受控于不同沉积过程,前者的沉积环境由局限环境向开阔环境变化,伴随着氧化还原波动相关的静止和侵蚀交替期,而后者形成于长期凝缩的半局限环境,具有交替出现的相对富氧状态和富营养化驱动的缺氧状态。研究结果表示,周期性的环境变化是圈层形成的决定因素,而与不同沉积过程相关的氧化还原波动则造成了不同类型铁质鲕粒类型间的矿物分异,或受微生物如微需氧铁细菌和铁还原细菌等的生命活动控制和影响。该研究得到了国家自然科学基金委项目和中国科学院先导专项等的共同资助。论文相关信息:栾晓聪, 吴荣昌, 王光旭, 魏鑫, 詹仁斌. 2022. 浅谈华南上扬子区中奥陶统铁质鲕粒沉积. 地层学杂志 46(1): 23-39. https://doi.org/10.19839/j.cnki.dcxzz.2021.0043.LUAN, Xiaocong, SPROAT, Colin D., JIN, Jisuo, ZHAN, Renbin. 2024. Depositional environments, hematite–chamosite differentiation and origins of Middle Ordovician iron ooids in the Upper Yangtze region, South China. Sedimentology. https://doi.org/10.1111/sed.13213.华南上扬子区中奥陶统铁质鲕粒的形貌、矿物组成和赋存岩性赤铁矿类型鲕粒的显微结构和组成鲕绿泥石类型鲕粒的显微结构和组成赤铁矿和鲕绿泥石类型鲕粒成因模式示意图282024-06

-

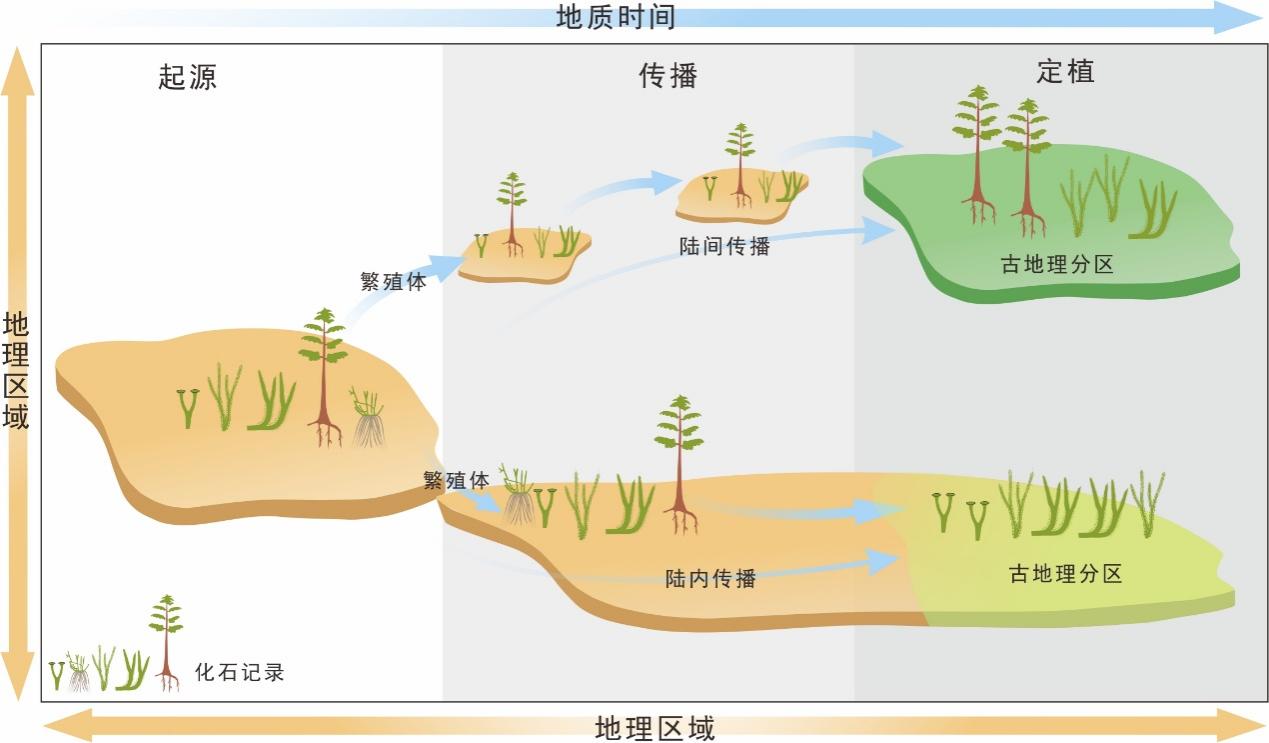

数据分析揭示泥盆纪植物传播模式植物通过孢子、种子等途径散播、定植在不同的生境,塑造了不同的植物地理分区。传播现象广泛存在于现生植物中,如漫天飞舞的柳絮,蒲公英种子随风飘扬等都代表了现代植物的传播现象。在地质历史时期,植物是如何散播的呢?目前,植物传播的研究主要集中于被子植物,且更关注于百年尺度内的植物传播现象,而对于地质历史时期植物的传播知之甚少。因此,全球化石记录数据成为识别地质历史时期的植物传播的独特证据。近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物演化研究团队研究员徐洪河、黄冰,博士研究生刘炳材、王凯、白姣,联合曲阜师范大学博士汪瑶,构建了全球泥盆纪植物化石记录数据集,对泥盆纪植物化石记录数据进行了选取和梳理,并开展了时空分布、网络、多样性、和古地理方面的综合分析,识别出了泥盆纪植物的传播模式和古植物地理分区。研究成果发表于国际古生物领域专业期刊《古生物学》(Palaeontology)。研究表明,草本石松和前裸子植物多样性在中泥盆世吉维特期到达了顶峰。其经、纬度分布显示,草本石松早泥盆世时期主要集中分布在南半球中高纬度地区,随后在中—晚泥盆世分别向北、向东扩散到北半球,最终全球分布;前裸子植物自中泥盆世到晚泥盆世也呈现出向东扩散的趋势。随着泥盆纪植物的全球扩散,其植物地理分区也逐渐形成,通过网络分析和聚类分析等定量手段,华南植物大区和欧美—西伯利亚植物大区在中泥盆世时期已经形成,并被识别出来。基于泥盆纪植物的时空分布模型,草本石松、前裸子植物和不同孢型在泥盆纪时期的全球扩散存在两种传播路径。路径1呈顺时针方向,由南美或北美等地开始,经波罗的海大区、哈萨克斯坦、准噶尔等板块,到达西伯利亚板块;路径2呈逆时针方向,由南美或北美等地开始,经由冈瓦纳大陆北缘传播至澳大利亚或华南板块。这两条路径的形成与泥盆纪时期的海陆分布具有密切联系。研究团队还基于泥盆纪植物的传播,识别出了深时植物的两种传播模式:陆内传播和陆间传播。陆间传播依靠风、洋流等因素驱动,泥盆纪时期准噶尔一系列火山岛弧为典型的陆间传播塑造了路径。陆内传播则是由植物根系、风、淡水或动物等为传播媒介,比如,泥盆纪时期植物沿冈瓦纳大陆北缘的传播即为该模式。研究团队系统总结了深时植物传播的演变过程,推断认为,陆生植物自隐孢子阶段可能已由洋流、风等因素驱动,开始了全球传播过程,随着植物繁殖体的不断演化,以及传播媒介多样性和复杂性不断增加,共同促进了植物定植生境的扩大和多样性的增加。本研究得到了国家重点研发计划专项支持,也是深时数字地球(Deep-time Digital Earth, DDE)国际大科学计划的系列研究成果之一。论文相关信息:Liu, B. C., Wang, K., Bai, J., Wang, Y., Huang, B., & Xu, H. H. (2024). Plant dispersal in the Devonian world (c. 419–359 Ma). Palaeontology, 67(3), e12699. https://doi.org/10.1111/pala.12699.泥盆纪植物时空分布与传播路线地史时期植物传播模式图基于化石记录的植物繁殖体与传播媒介演化272024-06

-

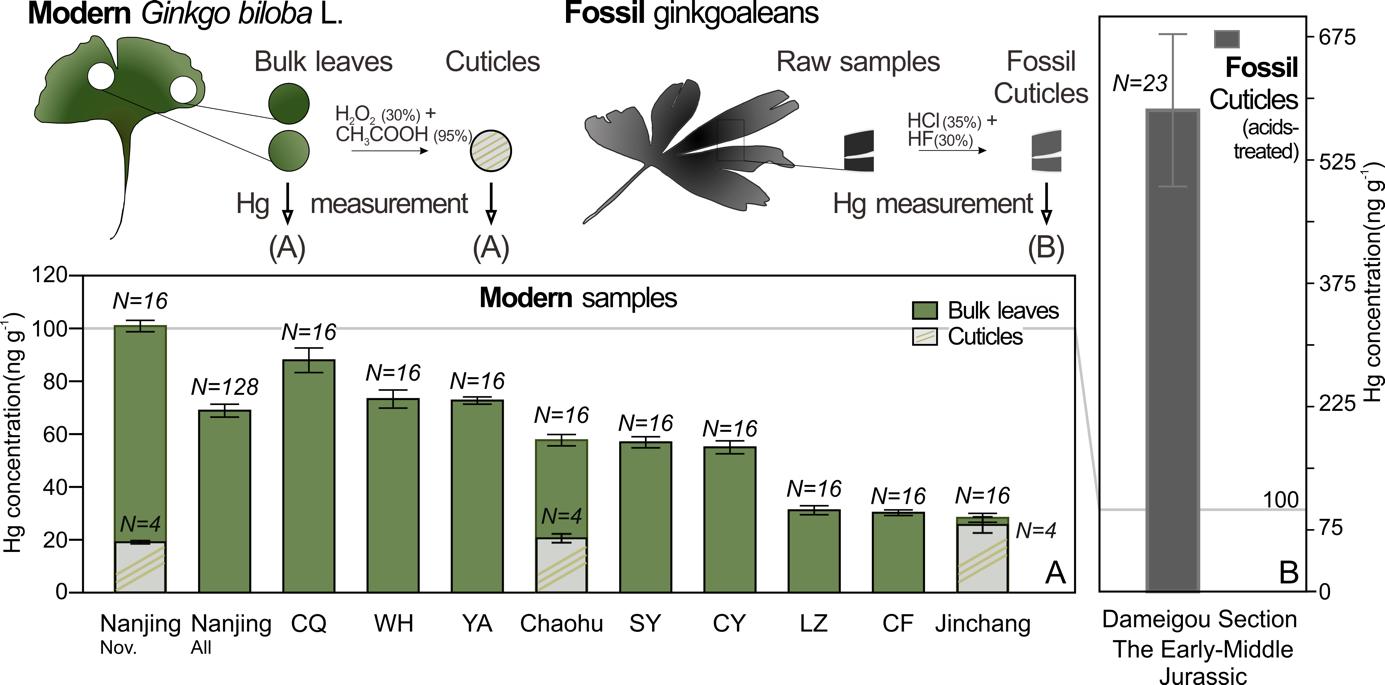

利用银杏叶片化石追踪古大气汞浓度的变化植被是大气汞循环中重要的汇(Sink)之一。在植被参与的大气汞循环中,叶片通过对大气气态汞(Hg0)的吸收与积累作用,将汞元素贮存在叶片组织内部。研究表明,现生植物地上组织中所含的汞元素大多来源于大气,其总量的80%被贮存在叶片中。由于植物叶片与大气汞之间存在着紧密的联系,因此植物叶片被认为是记录大气汞浓度变化的良好指标之一。在地质历史时期,大气中的汞异常通常由古火山活动、古火灾事件等引发。同时期的植物会吸收大气中过量的汞元素,并将这些汞异常变化的信息保存在化石中。然而,大气汞元素含量的波动变化是否能在远古时期的植物叶片角质层中保存并记录下来,仍是目前亟待研究的领域之一。近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王永栋和爱尔兰都柏林大学博士Micha Ruhl研究团队,针对上述问题开展了交叉创新合作研究,提出银杏植物叶片化石可以作为追溯地质历史时期大气汞含量变化的有效参数。该研究成果发表在国际学术期刊《古地理,古气候,古生态》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。研究人员通过测量现生银杏(Ginkgo biloba)在逐月生长期内的叶片角质层样品,以及在中国10个不同地区采集的叶片样品的总汞浓度,研究了可能影响现代银杏叶片汞浓度变化的因素,认为区域环境中的气态汞浓度背景值可能是影响银杏植物叶片汞浓度的主要因素之一。此外,研究人员根据青海柴达木盆地大煤沟地区早–中侏罗世银杏类化石叶片角质层的总汞浓度,观察到化石样品中的汞浓度(585.5 ng⋅g-1)显著高于现代银杏叶片样品(61 ng⋅g-1)以及相同层位的沉积物样品(113 ng⋅g-1)。据此推测化石样品中高浓度的汞含量,可能是由于在叶片生长过程中吸收并存储了过量的气态汞所导致,并在后续化石形成过程中被保留下来。这很可能与早侏罗世开鲁-菲拉(Karoo-Ferrar)大火成岩省事件造成的全球大气气态汞浓度的变化有关,并影响了同时期银杏类植物叶片中的汞含量。本项目研究旨在探索“孑遗植物”银杏类化石叶片的地球化学元素特征对气候变化的响应及其在古环境变化研究中应用。研究结果表明银杏叶片化石角质层可以作为追溯古大气汞含量变化的有效参数,为古气候和古环境研究提供更多来自古植物化石材料的关键信息。南京古生物所博士后张立为论文第一作者,王永栋和Micha Ruhl为共同通讯作者。此项研究得到了国家自然科学基金委、中国科学院战略性先导科技专项(B类)以及国家留学基金委等项目的资助。论文相关信息:Zhang Li, Wang Yongdong*, Ruhl Micha*, Kovács EB, Xu Yuanyuan, Zhu Yanbin, Lu Ning, Chen Hongyu, 2024. Plant cuticle as a possible palaeo-Hg proxy: Implications from Hg concentration data of extant Ginkgo L. and extinct ginkgoaleans. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 647, 112214. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2024.112214.现生银杏叶片组织/角质样品(A)及化石银杏角质层的汞浓度差异(B)植物叶片形成化石过程中影响化石角质层汞浓度的主要因素柴达木盆地下−中侏罗统古植物角质层与沉积地球化学等古气候环境指标的变化272024-06

-

研究揭示扬子地台埃迪卡拉系陡山沱组黑色页岩的沉积环境新元古代埃迪卡拉纪(635 ‒ 539 Ma)是地质历史时期多细胞生命演化和海洋氧化的关键时期。华南扬子区陡山沱组以细碎屑岩和碳酸盐岩沉积为主,是埃迪卡拉纪早中期地层的主要组成部分。前人基于碳酸盐岩样品已建立了高精度的碳同位素曲线,为日后开展区域和全球范围内不同沉积相区、不同沉积盆地的地层划分和对比提供了主要依据。但与之相比,埃迪卡拉系黑色页岩的研究相对薄弱。埃迪卡拉系黑色页岩主要分布于陡山沱组下部(II段)和上部(IV段),这两套黑色页岩的总有机碳平均含量可达3.7%和7.8%,不低于其他时代主力烃源岩(如,寒武系筇竹寺组、奥陶系-志留系五峰组-龙马溪组)的总有机碳含量。此外,这两套黑色页岩内产出包括蓝田生物群和庙河生物群在内的多个重要化石生物群。因此,陡山沱组黑色页岩不仅是研究早期生命与环境演化关系的重要材料,也具非常高的油气资源勘探潜力。铁组分(Iron speciation,FeHR/FeT, Fepy/FeHR)不仅是恢复黑色页岩沉积环境的重要手段,也常用来为其他地化指标在海洋中的地化行为提供最基本的氧化还原背景,例如:氧化还原敏感元素(Redox sensitive elements,RSEs)富集程度、Mo同位素分馏程度等。但作为一种指示局部海洋环境的地化指标,铁组分数据易受局部水体氧化还原状态、局域水体与广海的连通性、后期热液及区域生产力的影响。因此,在应用铁组分数据重建盆地尺度黑色页岩沉积环境及水体氧化还原状态时,需基于不同沉积相区、多个沉积剖面铁组分数据的统计分析与对比,并结合其他独立地化指标的分析验证。近期,中国科学院南京地质古生物研究所硕士研究生宋晨冉在研究员王伟和高级工程师关成国的指导下,应用黑色页岩铁组分和氧化还原敏感元素指标,系统分析了华南扬子地台陡山沱组黑色页岩的沉积环境、时空变化特征,及其所反映的古海洋氧化还原状态的演化趋势等。研究成果近期在线发表于国际期刊《前寒武纪研究》(Precambrian Research)。此次研究的剖面包括下扬子区的3条新剖面(皖南蓝田岩芯剖面及皖南、浙西的2条露头剖面),以及其他沉积相区前人报道的11条剖面。研究发现,蓝田岩芯样品的铁组分数据显示扬子地台下扬子区的水体条件存在缺氧硫化和含氧氧化的阶段性交互变化,露头剖面样品则显示该区水体主要以缺氧铁化为主。总体上,埃迪卡拉纪早期下扬子区的古海洋普遍以缺氧环境为主,在下斜坡相伴有不稳定的缺氧硫化区域。对比岩芯样品和露头样品的铁组分差异,后期风化过程中黄铁矿组分的丢失可能会导致露头样品的铁组分数据落入指示缺氧铁化环境的范畴内。因此在实际工作中,使用岩芯样品铁组分数据来指示古海洋氧化还原条件更为可靠。华南扬子地台14条不同沉积相区的铁组分数据表明,埃迪卡拉纪早期扬子地台古海洋环境在盆地尺度下以缺氧铁化环境为主,但在斜坡相尤其是下斜坡相则主要以缺氧硫化环境为主。而在埃迪卡拉纪中期的古海洋中,局限在斜坡相的缺氧硫化水体在扬子地台的分布范围发生显著扩张,缺氧硫化水体在斜坡相和盆地相均广泛分布,这可能与埃迪卡拉纪中期地球表生环境的氧化程度增强,大陆风化速率加剧,海洋中以陆源硫酸盐为主的氧化离子输入增加有关。通过华南扬子地台14条不同沉积相区黑色页岩中的氧化还原敏感元素含量显示,沉积于埃迪卡拉纪早期黑色页岩中的RSEs总体含量较低,其均值接近于其上地壳含量;而沉积于埃迪卡拉纪中期黑色页岩中的RSEs平均含量较早期页岩有显著提升。碎屑岩中RSEs含量均值的变化很可能反映出从埃迪卡拉纪早期至中期海洋RSEs储库的增大。与铁组分的指示结果一致,RSEs含量变化也表明从埃迪卡拉纪早期到中期,地球表生环境的氧化程度逐渐升高。研究还测量了扬子地台23条剖面陡山沱组的总有机碳含量(TOC),并结合陡山沱组沉积时期主要化石库的分布规律,发现TOC在扬子地台的空间分布与缺氧硫化水体的空间分布显著相关。在缺氧硫化水体分布较广的埃迪卡拉纪中期,黑色页岩中的TOC含量最高可达19.5%。结合前人研究,本研究认为有机质硫化作用可能对有机物质的埋藏和保存起到积极有利作用。同时,缺氧硫化水体也可能有助于埃迪卡拉纪宏体生物的特异埋藏过程。本项研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略先导科技专项和中国石油勘探开发研究院科学研究与技术开发项目的共同资助。相关论文信息:Song Chenran, Guan Chengguo, Wang Wei*, Claeys Philippe, Zhou Chuanming, Wan Bin, Xue Naihua, Hu Yongliang, Pang Ke, Chen Zhe, Yuan Xunlai, 2024. Statistical estimation of the early to middle Ediacaran ocean redox architecture in the Yangtze block of South China. Precambrian Research. 410: 107483. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2024.107483.华南下扬子区埃迪卡拉纪蓝田岩芯、王阜和株树坞露头剖面铁组分数据的剖面分布 华南下扬子区埃迪卡拉纪蓝田岩芯、王阜和株树坞露头剖面RSEs含量的剖面分布 华南扬子地台陡山沱组黑色页岩铁组分、RSEs、TOC及特异埋藏化石群的空间分布262024-06

-

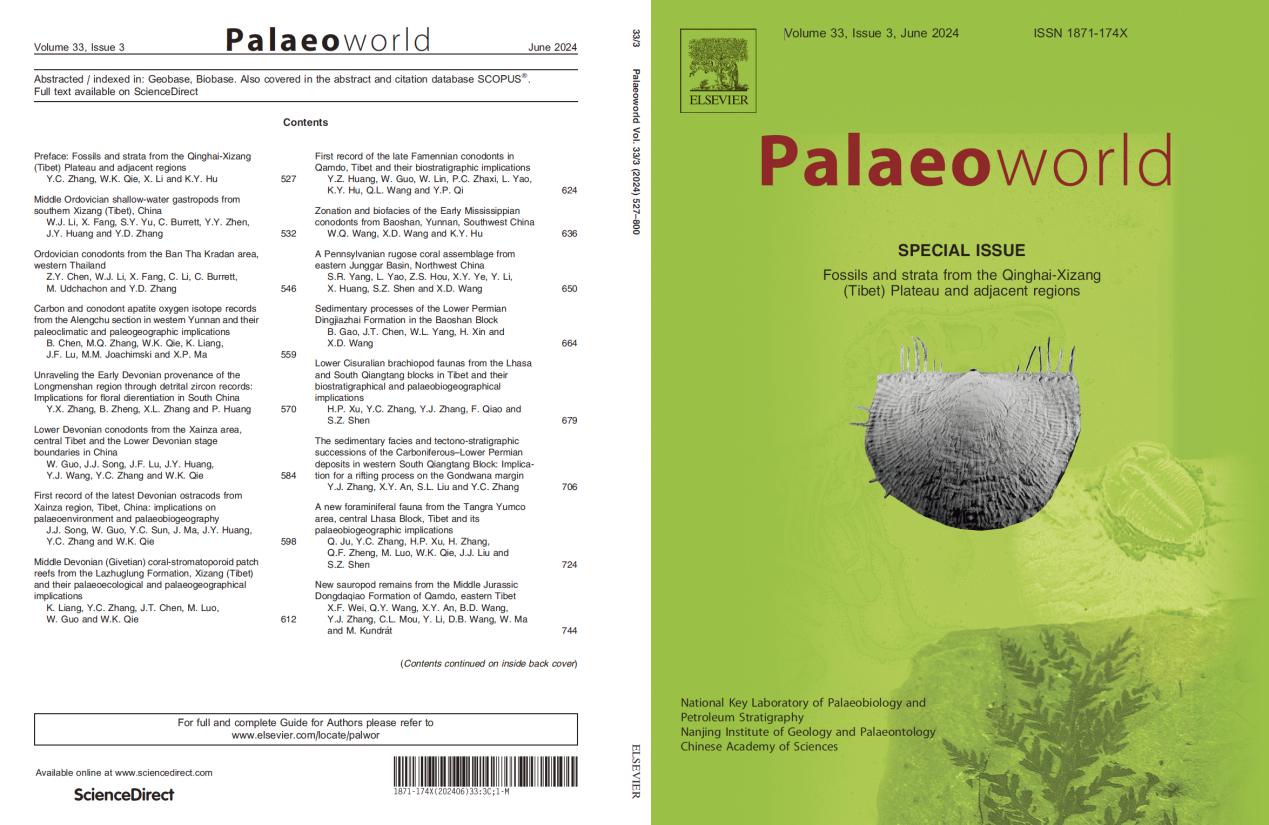

《青藏高原及邻区古生物和地层》专辑出版青藏高原及邻区是特提斯造山带构造演化最复杂的区域,它记录了众多特提斯洋的产生、演化和消亡的全过程。因此,其成为了解地球动力演化以及国家资源勘探的重点区域。近几年,在第二次青藏高原综合科学考察等国家重大科技任务的支持下,青藏高原及邻区的野外考察中发现了大量重要的地层和古生物化石记录。它们对于阐明青藏高原地层的划分对比、古生物地理和构造古地理演化,以及深时古气候的变化等具有重要意义。中国科学院南京地质古生物研究所研究员张以春、研究员郄文昆、副研究员李鑫和南京大学副教授胡科毅等在国际地学SCI期刊《远古世界》(Palaeoworld)上组织的专辑《青藏高原及邻区古生物和地层》(Fossils and strata from the Qinghai-Xizang (Tibet) Plateau and adjacent regions)于近期出版。该专辑共收录了古生物学、地层学、沉积学等相关领域的研究论文共19篇。专辑主要涵盖以下方面:(1)关键化石的发现限定了重要地层的时代。如聂拉木地区阿来组中发现腹足类Maclurites-“Hormotoma”组合,确定其时代是Darriwilian中晚期(Li W.J. et al., 2024)。泰国Ban Tha Kradan地区Tha Manao组中发现了牙形类Scolopodus striatus组合,表明该组的时代是Floian晚期至Darriwilian期(Chen, Z.Y. et al., 2024)。Guo et al. (2024)和Song et al(2024)分别研究了西藏申扎地区达尔东组中的牙形类和查果罗玛组中的介形类化石,这些化石提高了该地区地层的划分精度。(2)古生物地理学研究为特提斯古地理重建提供了重要证据。如北羌塘拉竹龙地区首次发现泥盆纪生物礁,海绵Gerronostromaria gromotuchense展现了和南方大陆各地块,如南羌塘等的差异性,表明当时的龙木错-双湖古特提斯洋已经存在了(Liang K. et al., 2024);Xu et al.(2024)首次报道了南羌塘和拉萨地块早二叠世早期的腕足类化石,它们都属于特色冷水Bandoproductus-Spirelytha动物群,表明二叠纪早期,班公湖-怒江洋并未打开。Ju et al(2024)报道了尼玛县当惹雍错地区的中二叠世有孔虫化石,并基于定量古生物地理的分析,证明了中二叠世拉萨地块与腾冲地块有古地理亲缘性。(3)地层学和沉积学解释了古地理和古环境的变化。如南羌塘地块西部多玛地区首次发现了南羌塘地块从冈瓦纳裂解的沉积证据,确定中特提斯洋打开时间在290Ma左右(Zhang, Y.J. et al., 2024)。 Gao et al.(2024)详细研究了云南保山地块早二叠世沉积记录,揭示了从冰期-冰后期的连续沉积演化。这些地层和古生物的新成果都将为青藏高原重要的地层格架、古地理演变和古环境变化研究提供重要的参考。期刊链接:https://www.sciencedirect.com/journal/palaeoworld/vol/33/issue/3.期刊目录及封面212024-06

-

早白垩世花蕾研究取得新进展被子植物对人类的生存来说具有无法替代的重要意义,它们美丽的花朵也为我们的世界增添了很多令人愉悦光彩夺目的绚丽色彩。尽管人们已经发现过不少的早期被子植物(包括花朵)化石,但是人类对于地质历史时期的花蕾了解甚少。此前有过早白垩世花蕾的报道,但是人们对该化石的了解仅限于花蕾的表面形态,对其内部的结构却是一无所知,因此很有必要通过新的化石证据来检验或确认早白垩世花蕾存在的真实性。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫和广州蔚蓝奇迹博物馆的黄蔚佳共同研究了早白垩世第二枚花蕾化石,并在国际学术期刊《生物学》上发表题为《确认中国早白垩世花蕾》的论文,为探讨上述问题提供了新的证据。论文中报道了在我国辽西凌源大王杖子发现的1.25亿年前的一枚花蕾化石。这一化石展示了以前化石中没有看见过的内部细节,确认了义县组中花蕾的真实存在。新发现的化石被命名为白垩纪古蕾。古蕾属是以此前为发现于同一地点的另外一块花蕾化石(凌源古蕾)为基础新命名的化石属。该化石当时只保存了花蕾的表面形态,其内部的细节并未报道。此次发现的化石是在此前研究的基础上,新增加了包括雌蕊和可能的雄蕊等花蕾内部的信息。这个新发现虽是第二次在早白垩世的义县组地层中发现花蕾化石,但却是首先确认了花蕾在早白垩世的真实存在;也为花朵演化提供了重要的第一手资料。该古蕾化石的长度可达2厘米,因此这朵花在绽放的时候会更大。此前植物学界认为,早期被子植物的花朵是小于1厘米的,推测“我们常见的鲜艳、美丽的大花朵和没有花冠的花(例如古果)都是从这些小的花朵演化而来的”。但义县组众多被子植物化石的发现意味着,被子植物的历史不应当局限于早白垩世,而是有着尚未为人所知的、更加遥远和神秘的历史。论文相关信息:Huang W., Wang X. 2024. Flower buds confirmed in the Early Cretaceous of China. Biology, https://doi.org/10.3390/biology13060413.白垩纪古蕾,其中白色三角形所指为雌蕊,黑色三角形所指为可能的雄蕊。比例尺长度5 mm。132024-06

-

海绵动物早期演化研究取得重要进展海绵动物通常被认为是动物界中最原始的类群,分子钟研究推测其起源时间在距今约7亿年前,然而寒武纪之前的海绵化石普遍缺失并具有争议。近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员袁训来领导的早期生命研究国际合作团队,在湖北宜昌距今约5.5亿年前的石板滩生物群中发现了一种埃迪卡拉纪晚期的海绵动物,填补了海绵动物早期演化的重要环节。该成果于2024年6月5日在线发表于英国《自然》(Nature)杂志。海绵动物常被认为是最基础和最原始的后生动物,对地球早期海绵化石的寻找和研究能为我们探索动物起源和早期演化模式提供关键的证据。现代分子生物学研究和综合分子钟推测表明,海绵起源和分异时间应该在距今约7亿年前。然而确切的海绵化石记录直到距今约5.39亿年开始的寒武纪才大量出现,寒武纪之前的海绵化石记录十分稀少且大多存在争议。海绵化石记录存在长达1.6亿年的空缺,这一段扑朔迷离的历史被称为海绵早期演化中“消失的岁月”。对于前寒武纪海绵化石记录缺失的解释,主要有两种假说:第一,由于大多数现生海绵具有硅质或钙质骨针,因此研究者假设海绵的共同祖先具有矿化骨针,而寒武纪之前的埃迪卡拉纪(距今约6.35-5.39亿年)海绵化石的缺失可能是由于当时的环境不利于骨针的保存;第二,海绵动物的共同祖先不具有矿化骨针,在分化出主要类群后,各类群才独立演化出矿化骨针,因此前寒武纪的早期海绵动物没有骨针,保存潜力相对较小,也难以从化石记录中识别出来。近年来,袁训来团队对石板滩生物群进行了大规模的化石挖掘,新发现了一类大型的海绵动物化石,命名为“螺旋网格海绵(Helicolocellus)”。螺旋网格海绵的发现弥补了海绵动物早期演化的空缺,提供了早期海绵动物的关键化石证据。该成果由中国科学院南京地质古生物研究所、英国剑桥大学、美国弗吉尼亚理工大学的科学家组成的国际合作团队共同完成。螺旋网格海绵化石的发现,是研究团队对石板滩生物群进行长期的艰苦挖掘和系统研究的又一重要成果。石板滩生物群产出层段的薄层灰岩中不仅保存有丰富多样的埃迪卡拉型化石,也保存了大量的动物遗迹化石和其他动物的实体化石。如,最早的动物足迹化石,发表在2018年的《科学进展》(Science Advances)杂志上;最早的具有运动能力的两侧对称动物—夷陵虫,发表在2019年的《自然》(Nature)杂志上。本次新发现的螺旋网格海绵,具有与六放海绵类似的形态特征:如辐射对称的锥形身体、底部的盘状固着结构、可能的中央腔和推测的出水孔。此外,螺旋网格海绵的表面由规则的方格组成,这些方格可以被细分为四个形态相同的次级方格,次级方格又可以进一步被细分。这种特殊的方格结构在一些典型的古生代六放海绵上也存在。它们形态和结构非常类似,不同之处在于螺旋网格海绵的网格是有机质组成,而在古生代海绵化石上则是由矿化骨针组成。本研究认为,螺旋网格海绵化石可能代表了一种不具有矿化骨针的早期海绵动物。为了进一步检验这一解释,研究团队构建了一个包含各种现生动物和化石动物的形态数据矩阵,并进行了严格的系统发育分析。结果显示,螺旋网格海绵化石属于冠群海绵,并且与六放海绵亲缘关系接近。螺旋网格海绵化石的发现,表明前寒武纪确实存在非生物矿化的海绵动物。这一发现提示研究人员不能完全以现生海绵作为蓝本去寻找前寒武纪海绵化石,因为早期海绵可能没有生物矿化骨针,并且可能不具备现生海绵的所有特征。该发现也表明,在六放海绵早期演化历程中,可能存在一个以有机物构建网状骨架的阶段,直到进入寒武纪以后才获得生物矿化能力,把矿物添加到已有的有机质骨架之上,形成复合的矿化骨针组成的骨架。前寒武纪-寒武纪界线前后的生物群落面貌曾被认为是天差地别。埃迪卡拉纪是形态奇异且亲缘关系未知的埃迪卡拉生物群(动物)主宰的时代;而到了寒武纪,各个现生动物门类接踵而出,人们熟悉的现代海洋生态系统才得以建立。螺旋网格海绵的发现,连接了埃迪卡拉生物群和寒武纪生物群,也表明埃迪卡拉生物群也许和现生动物之间有某种直接的演化关系。正如本论文在审稿过程中的一位专家评论道:螺旋网格海绵可能是理解动物演化的“罗塞塔石碑”(古埃及托勒密王朝著名石碑,解读出已经失传千余年的埃及象形文之意义与结构,而成为研究古埃及历史的重要里程碑)。论文第一作者为中国科学院南京地质古生物研究所特别研究助理、英国剑桥大学博士后王霄鹏博士;通讯作者为中国科学院南京地质古生物研究所万斌副研究员和袁训来研究员,以及美国弗吉尼亚理工大学肖书海教授。本研究由国家自然科学基金委员会、国家重点研发计划和美国国家科学基金会联合资助。湖北省自然资源厅在项目执行过程中给与了大力协助。论文相关信息:Xiaopeng Wang, Alexander G. Liu, Zhe Chen, Chengxi Wu, Yarong Liu, Bin Wan*, Ke Pang, Chuanming Zhou, Xunlai Yuan*, Shuhai Xiao*. 2024. A late Ediacaran crown-group sponge animal. Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-024-07520-y. 螺旋网格海绵化石照片(a)与激光扫描高程图(b)螺旋网格海绵复原图螺旋网格海绵和其他动物之间的演化关系052024-06

-

被子植物生态学研究取得进展被子植物对人类来说具有重要意义。人类的起源和发展都离不开被子植物提供的条件和资源。被子植物在当代的生态系统中扮演了重要的主导角色,并与昆虫和其它动物之间建立起了复杂的食物网。然而,迄今我们对于被子植的起源和发展历史知之甚少。一方面,国际上围绕被子植物的起源时间和地点争论不休;另一方面,被子植物什么时候开始融入地球生态系统中,并与其它动物建立起了复杂的生态系统都是没有可靠的化石证据来证明。近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫和海南科技职业大学教授韩刚领导的科研小组共同开展研究,在我国内蒙古呼伦贝尔盟大杨树盆地晚白垩世嫩江组地层中发现一片8300-8600万年前的珍贵的似悬铃木叶片化石。研究成果发表在在《生物学与生命科学杂志》。此次发现的这一化石被命名为大杨树似悬铃木,纪念其位于内蒙古呼伦贝尔盟大杨树盆地的化石产地。其特点在于,该枚叶化石上发现了多达三种昆虫的咬食痕迹;首次表明昆虫与被子植物之间的生态关系在晚白垩世已经开始复杂化了。悬铃木科是核心双子叶植物的基部类群。在被子植物的发展早期,悬铃木科植物曾经在北半球一度非常发达。此前人们也报道过被子植物被昆虫啃食痕迹,但一般都是一片叶子上只有一种昆虫的啃食痕迹,尤其是在化石记录中。这反映出被子植物所处的生态系统相对单调。而此次发现的一片化石叶片上居然有三种昆虫啃食的痕迹,反映出被子植物所处的生态系统已经复杂化了,植物与动物的食物链也不再像以前那般单调。这是目前发现的最早的与被子植物相关的生态系统复杂化的证据。至此,科研人员推断与被子植物相关的生态系统在中生代的末期已经开始复杂了,这也为今后研究当今复杂生态系统的出现奠定了基础。论文相关信息:Han G.,Zhang H.,Zhang L.,Li L.,Wang X. The first sign of the complication of angiosperm-related ecosystem. Scientific Journal of Biology & Life Sciences,https://irispublishers.com/sjbls/pdf/SJBLS.MS.ID.000571.pdf. 大杨树似悬铃木212024-05