图片新闻

-

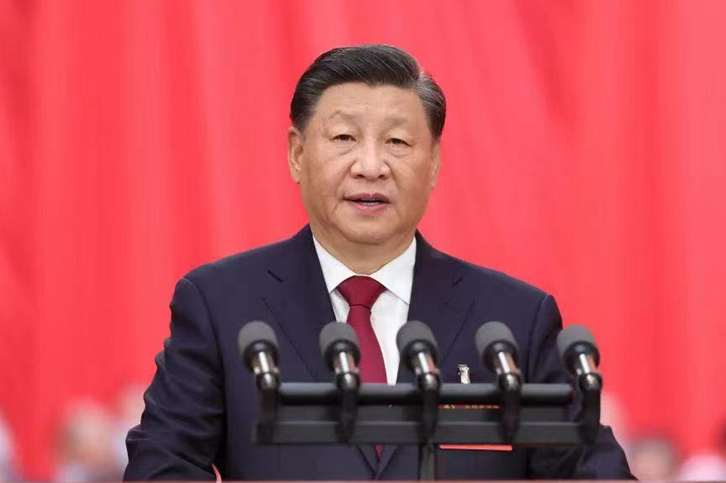

南京古生物所集中收看党的二十大开幕会10月16日上午,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开,习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作报告。这是中国共产党团结带领中国人民走过百年奋斗壮阔征程,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。162022-10

-

江苏省科协调研南京古生物所科普工作9月23日下午,江苏省科学技术协会党组书记、副主席孙春雷一行前往中国科学院南京地质古生物研究所,调研玄武区全国科普示范区创建工作。南京市科协党组书记、主席朱军,玄武区区委书记闵一峰,区委副书记、区长钱维等陪同调研。南京古生物所党委书记、副所长杨涛,党委副书记、纪委书记张建成以及相关部门负责人等接待了孙春雷一行。孙春雷一行首先走访调研了南京古生物所所史馆及李四光先生办公旧址,认真听取了研究所科学家精神教育基地建设及开展工作情况的汇报。孙春雷指出,南京古生物所科学家精神教育基地是江苏省以及全国首批认定的科学家精神教育基地,要重视发挥示范效应,加大宣传力度,持之以恒弘扬科学家精神,铸牢科技创新的精神根基。随后,孙春雷一行详细调研了南京古生物博物馆全国科普教育基地开展工作情况,深入了解了博物馆在提升科普展陈、开展科普活动、推动科普出版、开发科普产品等过程中形成的特色创新工作案例,以及服务“双减”开展的青少年科普活动等相关情况。孙春雷表示,南京古生物博物馆各项科普工作富有成效,印象深刻。他希望,博物馆要不断提升科普公共服务能力,深化科普供给侧改革,利用科普资源助推“双减”工作,为“奋进新江苏建功新时代”科技强省建设提供有力支撑。262022-09

-

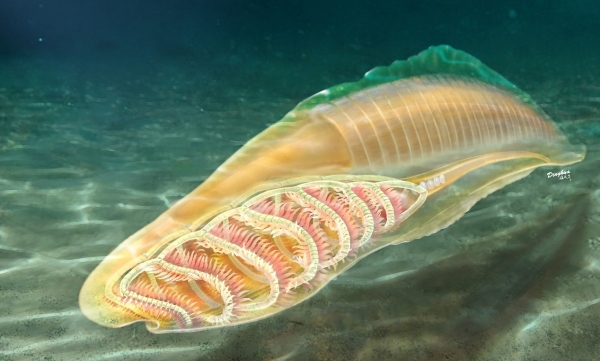

澄江动物群完整化石标本揭示奇虾类系统演化新信息奇虾类动物(anomalocarids)作为最早称霸海洋的大型掠食动物和顶级捕食者,它们在寒武纪早期的出现,标志着寒武纪大爆发时期金字塔式食物链的存在以及复杂生态系统的建立。奇虾类的身体造型怪异,最大体长推测可超过2米;它们的头部由一双视觉良好的复眼、一对多刺的掠食型前附肢以及一只辐射状的口器等器官构成,表现出在捕食上的高度特化;其流线型躯干上长有一系列成对的桨状叶和鳃片,分别用于游泳和呼吸;尾部具有一至三对桨状叶组成的尾扇,部分物种还具有细长的尾叉,在运动中可起到转向和平衡的作用。自从1886年在加拿大洛基山脉首次发现以离散前附肢保存的奇虾类化石至今,在其130余年的研究史中,古生物学家们曾将奇虾类的不同身体零件解释为各种各样的动物。随着全球各地化石标本的不断发现,特别是完整保存标本的发现和深入研究,奇虾类现在被认为是一类原始的节肢动物。奇虾类由最早发现的奇虾属(Anomalocaris)而得名,在分类学上归属于射齿目(Radiodonta)。目前为止,奇虾类最早的化石记录可追溯到约5.2亿年前的寒武纪早期,最晚延续至约4.0亿年前的早泥盆世;其演化历史不短于1.2亿年,并呈现出全球性的地理分布特点。目前,奇虾类所在的射齿目已发现20多个属、30多个种,分属于四个科一级分类单元,包括奇虾科(Anomalocarididae)、抱怪虫科(Amplectobeluidae)、筛虾科(Tamisiocarididae)和赫德虾科(Hurdiidae)。尽管奇虾类多样性很高,然而完整保存的化石标本却非常稀少,这使得大部分奇虾类物种缺少除前附肢外的形态和解剖学等信息。正因为如此,奇虾类各科、各属种之间的系统演化关系扑朔迷离,尚未得到很好的解析。最早发现于云南澄江帽天山的寒武纪早期澄江动物群,是独一无二的化石宝库和世界自然遗产。澄江动物群不仅具有奇虾类确切的最早化石记录,也是迄今保存奇虾类物种多样性最高的化石群。1994年,由中国科学院南京地质古生物研究所陈均远研究员领衔的研究团队,在美国《科学》(Science)杂志上发表了包括两块完整标本在内的澄江动物群奇虾类化石,在学术界和社会大众中引起了轰动。其中一块在1990年采集于帽天山的奇虾类标本(图1),已成为了澄江动物群的标志性符号之一。自发表后,该化石标本和复原图经常出现在国际学术活动、各类科普作品和媒体报道中,并作为澄江动物群的标志入选1999年中国科学院建院50周年代表性科技成果之一,以纪念邮票的形式公开发行。然而,自1994年首次发表以来,这块完整的奇虾类化石标本并未得到深入系统研究,成为奇虾类和早期节肢动物演化研究领域的一大缺憾。近期,南京古生物所朱茂炎研究员团队的曾晗副研究员、赵方臣研究员等人对包括这块完整的奇虾类标本在内的相关化石进行了精细的形态解剖研究。结果发现,这块经典的奇虾类化石标本在前附肢形态、桨状叶数量、尾扇组成等特征上均不同于其他已命名的奇虾类属种,应属于一个新属新种。研究者以这块化石标本为正模式标本,将其命名为帽天山开拓虾(Innovatiocarismaotianshanensis),以纪念陈均远先生开拓创新的科学精神和对澄江动物群与寒武纪大爆发研究的贡献。研究成果于近期在线发表在英国《地质学会会刊》(JournaloftheGeologicalSociety)上。该枚帽天山开拓虾正模标本展现出包括肠道、肌肉等精美的软躯体生物学特征,同时也揭示了奇虾类头部前附肢、眼睛、头壳等构造之间的空间关系,以及颈部、桨状叶等部位的解剖细节。依据这些新的解剖学信息,研究者与南京古生物所化石复原师杨定华合作,对帽天山开拓虾进行了三维艺术复原(图2)。依据获得的解剖学新线索,研究者还在加拿大布尔吉斯页岩生物群中的加拿大奇虾(Anomalocariscanadensis)标本上,找到了此前未曾报道的相关构造。此外,研究者还依据离散的前附肢标本,描述了澄江动物群中另外两个可能属于开拓虾属的奇虾类新种,分别为开拓虾未定种(Innovatiocaris?sp.)和多刺开拓虾(Innovatiocaris?multispiniformis)。这些解剖学信息为奇虾类研究提供了宝贵的新数据。在形态解剖学数据的基础上,研究者采用系统发生方法对奇虾类的系统学和演化进行了重新分析。此前的研究表明,奇虾类前附肢在基部到远端的不同区域有明显的形态分化。尽管这些形态分化特征暗含了宝贵的演化信息,然而这些信息并没有得到以往系统发生研究的重视。基于这点,研究者系统梳理了奇虾类的性状特征,对前附肢不同部位的形态分化进行了详细编码,同时对奇虾类多个属种的数据进行了补充和修订,采用简约法和贝叶斯法进行演化树重建。相对以往的研究,此次奇虾类系统发生关系的解析度得到了明显的提高。同时,根据研究数据对奇虾类四个科之间的演化关系、部分奇虾类物种的演化位置等方面提出了新观点(图3)。系统发生分析表明,帽天山开拓虾不属于已知奇虾类四个科中的任何一个,其演化位置位于非赫德虾类的基部或赫德虾科的基部,靠近赫德虾科和非赫德虾类的分异点,即接近奇虾类演化树的根部。因此,帽天山开拓虾为奇虾类的起源和演化提供了一个重要参考点。本项研究得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室等项目的支持。论文相关信息:HanZeng,FangchenZhao*,MaoyanZhu,2022.Innovatiocaris,acompleteradiodontfromtheearlyCambrianChengjiangLagerstatteanditsimplicationsforthephylogenyofRadiodonta.JournaloftheGeologicalSociety,https://doi.org/10.1144/jgs2021-164.图1帽天山开拓虾(Innovatiocarismaotianshanensis)正模式标本及解释图图2帽天山开拓虾(Innovatiocarismaotianshanensis)三维艺术复原(杨定华制作,曾晗、赵方臣指导) 图3该研究得到的奇虾类系统发生树,分别为简约法(a)和贝叶斯推断(b)的结果,示帽天山开拓虾(Innovatiocarismaotianshanensis)的演化位置192022-09

-

国家自然科学基金委员会调研南京古生物所9月8日,国家自然科学基金委员会党组成员、副主任兼机关党委书记王承文等一行调研中国科学院南京地质古生物研究所,并在研究所图书馆三楼报告厅举行座谈交流。南京古生物所所长詹仁斌,副所长王军,党委副书记、纪委书记张建成,科学家代表及相关职能部门负责人参加座谈。王承文首先简要介绍了参加本次调研的人员及目的。詹仁斌对王承文等一行的到访表示热烈欢迎,并简要汇报了南京古生物所在科学研究及科学传播、人才队伍建设、基金项目申请管理等方面的工作情况。随后,与会人员分成两个小组就科学基金定位等多个方面进行了讨论交流。会后,王承文等一行还参观了南京古生物所科学家精神教育基地,积极肯定了南京古生物所在服务国民经济和基础前沿研究等方面作出的重要贡献。国家自然科学基金委机关党委副书记、机关纪委书记杨峰,人事局副局长王文泽等相关领导及南京大学商学院张正堂教授等专家陪同调研。142022-09

-

蜕皮动物体构起源研究取得重要进展科研人员通过陕南约5.35亿年前的微体化石“皱囊虫”(Saccorhytus)的深入研究,对其亲缘关系和演化意义给予了全新解读,为蜕皮动物体构起源研究提供了重要信息。研究论文于2022年8月17日在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志上在线发表。该成果由中国科学院南京地质古生物研究所、长安大学、美国弗吉尼亚理工大学、英国布里斯托尔大学、山东科技大学、德国柏林自由大学、中国地质科学院地质研究所、自然资源部第一海洋研究所和瑞士光源的科学家组成的国际联合研究团队共同完成。182022-08

-

江苏省人大常委会副主任樊金龙一行走访南京古生物所7月14日,江苏省人大常委会副主任、党组副书记樊金龙一行调研中国科学院南京地质古生物研究所,并走访省人大代表袁训来研究员。南京古生物所所长詹仁斌,党委书记、副所长杨涛陪同。省人大常委会人事代表联络委员会主任杨勇,副秘书长、人代联委副主任秦一彬等相关部门领导陪同慰问。192022-07

-

-

华南特异埋藏动物群揭示奥陶纪生物大辐射早期面貌列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早约5~10个百万年,其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等)。这些复杂的生物化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新证据,有助于更好地揭示奥陶纪生物大辐射的早期面貌。142022-07

-

-

沉积和化石共同揭示三叠纪末陆地生物灭绝和恐龙生态位崛起的原因三叠纪末发生了地质历史上五次之一的生物大灭绝事件,导致了大量陆地生物灭绝,但恐龙却避过了这一灾难,并于三叠纪末生物灭绝事件后迅速占据生态主位,称霸侏罗纪和白垩纪世界。造成三叠纪末陆地生物灭绝的原因是什么恐龙为什么能在生物灭绝的天灾中得以生存,并于灾后迅速发展 近年,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员和房亚男博士,与美国哥伦比亚大学PaulOlsen教授等人合作,对我国新疆准噶尔盆地郝家沟剖面陆相晚三叠世至早侏罗世地层进行了高分辨率的测量和研究,发现中央大西洋超级火成岩省喷发造成的火山冬天是导致三叠纪末陆地生物大灭绝的主要原因;结合系统发育支架法,首次揭示具有保温功能的羽毛和早已适应于极地寒冷的气候是恐龙躲过三叠纪末火山冬天并迅速占据侏罗纪生态主位的主要原因。相关研究成果于7月2日发表于国际知名刊物《科学进展》(ScienceAdvances)。 1)准噶尔盆地冰筏沉积和恐龙脚印记录首次揭示恐龙适应极地季节性的严寒气候 晚三叠世至早侏罗世早期是地球历史上典型的温室时期,大气二氧化碳浓度达到1000-6000ppm,地球两极不存在冰川,森林覆盖一直到达潘吉亚大陆的南北两极。研究团队重新校正了准噶尔盆地的古纬度,认为其晚三叠世至早侏罗世位于潘吉亚大陆的北极地区(~71゜N)。研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世深湖相泥岩中发现了冰筏沉积,其主要特征是砂粒或小砾石(0.1-15mm)漂浮于泥岩(0.1-63μm)中,粒度分析结果呈明显的双峰式。冰筏沉积可能是由于冬季靠岸湖水结冰时冻结湖底的砂砾,春季湖冰融化,一部分冰携带冻结的砂砾漂浮至湖中央,至完全融化后将其释放而沉积于深湖泥中;也有可能是冬季风将陆地上的砂砾吹至冰面,春季湖冰融化,砂砾落入深湖泥中。准噶尔盆地冰筏沉积的发现指示了即使在两极无冰川的温室地球时期,极地也存在季节性的结冰(零下)。 特别巧合的是,研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世湖沼相泥岩中发现了保存精美的恐龙脚印化石,表明晚三叠世至早侏罗世恐龙生活于极地地区,并适应极地季节性的严寒气候(零下结冰)。 2)晚三叠世恐龙主要分布在中、高纬度地区 晚三叠世,恐龙的分布具有明显的纬向性:特别是食草性的恐龙主要分布于中、高纬度地区;低纬度地区则以非恐龙类和非初龙类的初龙型类,如半水生的植龙目和拟鳄亚目(包括食草性和食肉性)为主;尽管食肉型的恐龙也存在于低纬度地区,但是占据的群体非常小。 晚三叠世,植物的分布也具有明显的纬向性:赤道地区以松柏类、种子蕨和蕨类为主;亚热带地区多样性较低,以松柏类为主;而中、高纬度地区则具有较高的多样性,中国北方地区具有丰富的落叶性植物、大叶的松柏、银杏和具有明显生长纹的树木,与冰筏沉积证明的寒冷冬天的结论一致。 3)系统发育支架法表明恐龙具有保温功能的羽毛 部分非鸟类兽脚类恐龙的分支和两个基干类食草性的鸟臀目恐龙都具有羽毛。根据系统发育支架法,研究团队推断恐龙天生具有羽毛,但是这些羽毛明显不是用于飞翔的。此外,恐龙的羽毛结构和翼龙的羽毛结构相似,进而可以推断整个鸟跖类都天生具有羽毛。研究团队认为这些原始的羽毛最可能的用途是用于恐龙乃至整个鸟跖类的保温。 晚三叠世,低纬度地区以食草和食肉性的拟鳄亚目为主,缺少食草性的恐龙,表明在低纬度地区食草性的恐龙竞争不过食草性的拟鳄亚目。研究团队认为这一竞争结果可能与热带地区多变且不可预测的植物资源和动物新陈代谢的速率息息相关,具有高新陈代谢速率的食草性恐龙无法竞争过新陈代谢速率较低的食草性拟鳄亚目。相反,在中、高纬度地区,食草性的拟鳄亚目明显少于食草性的恐龙,研究团队认为具有保温功能的原始羽毛确保了食草性恐龙能够抵御中、高纬度的冷冬,进而独享中、高纬度丰富且稳定的植物资源,而没有羽毛保温的拟鳄亚目因无法抵御中、高纬度的冷冬而无法生存。 4)火山冬天造成了三叠纪末期陆地生物灭绝 中央大西洋超级火成岩省的喷发是造成三叠纪末生物大灭绝事件的主要原因。超级火山喷发释放的大量CO2导致的全球升温、海洋酸化和缺氧等一直被认为是造成海洋生物灭绝的原因,但是全球升温似乎无法解释陆地生物的响应。全球升温应该会造成四足动物和植物向高纬度地区迁移,但实际上,高纬度地区的四足动物,特别是基干蜥脚类恐龙不仅在灭绝事件中存活下来,更是在事件后迁移到低纬度地区,而热带地区的大型初龙型类,包括植龙和拟鳄亚目几乎全部灭绝,因此研究团队认为超级火山喷发首先造成的火山冬天是造成陆地生物灭绝的首要因素。 5)三叠纪末生物大灭绝后恐龙生态位崛起 基于我国准噶尔盆地的冰筏沉积和恐龙脚印化石记录,本研究直接证明了有羽毛保温的恐龙自晚三叠世首次出现起就已经适应了季节性的寒冷气候,这帮助它们成功度过三叠纪末中央大西洋超级火山喷发造成的火山冬天;而大部分没有羽毛保温的其他初龙型类动物则灭绝于火山冬天,仅少数体积比较小的一些种类靠躲避在洞穴中而躲过了灾难。 三叠纪末生物大灭绝事件后恐龙体积迅速增加,地理分布范围迅速扩张:蜥脚类恐龙从晚三叠世的中、高纬度地区扩张到低纬度地区;肯定的鸟臀目恐龙首次出现;兽脚类恐龙的体积增加了近20%;恐龙总数量增加了近一倍。从此恐龙开启了长达1.3亿年的地球陆地霸主时代! 本项研究第一资助基金为国家自然科学基金重点项目。 论文相关信息:PaulOlsen*,JingengSha*,YananFang,ClaraChang,JessicaH.Whiteside,SeanKinney,Hans-DieterSues,DennisKent,MorganSchaller,ViviVajda,2022.Arcticiceandtheecologicalriseofthedinosaurs.ScienceAdvances.https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6342.图1晚三叠世准噶尔盆地古地理位置及恐龙分布图图2准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世冰筏沉积特征图3系统发育框架上重要的生理特征的进化分支图042022-07