图片新闻

-

沉积和化石共同揭示三叠纪末陆地生物灭绝和恐龙生态位崛起的原因

三叠纪末发生了地质历史上五次之一的生物大灭绝事件,导致了大量陆地生物灭绝,但恐龙却避过了这一灾难,并于三叠纪末生物灭绝事件后迅速占据生态主位,称霸侏罗纪和白垩纪世界。造成三叠纪末陆地生物灭绝的原因是什么?恐龙为什么能在生物灭绝的天灾中得以生存,并于灾后迅速发展?

近年,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员和房亚男博士,与美国哥伦比亚大学Paul Olsen教授等人合作,对我国新疆准噶尔盆地郝家沟剖面陆相晚三叠世至早侏罗世地层进行了高分辨率的测量和研究,发现中央大西洋超级火成岩省喷发造成的火山冬天是导致三叠纪末陆地生物大灭绝的主要原因;结合系统发育支架法,首次揭示具有保温功能的羽毛和早已适应于极地寒冷的气候是恐龙躲过三叠纪末火山冬天并迅速占据侏罗纪生态主位的主要原因。相关研究成果于7月2日发表于国际知名刊物《科学进展》(Science Advances)。

1)准噶尔盆地冰筏沉积和恐龙脚印记录首次揭示恐龙适应极地季节性的严寒气候

晚三叠世至早侏罗世早期是地球历史上典型的温室时期,大气二氧化碳浓度达到1000-6000 ppm,地球两极不存在冰川,森林覆盖一直到达潘吉亚大陆的南北两极。研究团队重新校正了准噶尔盆地的古纬度,认为其晚三叠世至早侏罗世位于潘吉亚大陆的北极地区(~71゜N)。研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世深湖相泥岩中发现了冰筏沉积,其主要特征是砂粒或小砾石(0.1-15 mm)漂浮于泥岩(0.1-63 μm)中,粒度分析结果呈明显的双峰式。冰筏沉积可能是由于冬季靠岸湖水结冰时冻结湖底的砂砾,春季湖冰融化,一部分冰携带冻结的砂砾漂浮至湖中央,至完全融化后将其释放而沉积于深湖泥中;也有可能是冬季风将陆地上的砂砾吹至冰面,春季湖冰融化,砂砾落入深湖泥中。准噶尔盆地冰筏沉积的发现指示了即使在两极无冰川的温室地球时期,极地也存在季节性的结冰(零下)。

特别巧合的是,研究团队首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世湖沼相泥岩中发现了保存精美的恐龙脚印化石,表明晚三叠世至早侏罗世恐龙生活于极地地区,并适应极地季节性的严寒气候(零下结冰)。

2)晚三叠世恐龙主要分布在中、高纬度地区

晚三叠世,恐龙的分布具有明显的纬向性:特别是食草性的恐龙主要分布于中、高纬度地区;低纬度地区则以非恐龙类和非初龙类的初龙型类,如半水生的植龙目和拟鳄亚目(包括食草性和食肉性)为主;尽管食肉型的恐龙也存在于低纬度地区,但是占据的群体非常小。

晚三叠世,植物的分布也具有明显的纬向性:赤道地区以松柏类、种子蕨和蕨类为主;亚热带地区多样性较低,以松柏类为主;而中、高纬度地区则具有较高的多样性,中国北方地区具有丰富的落叶性植物、大叶的松柏、银杏和具有明显生长纹的树木,与冰筏沉积证明的寒冷冬天的结论一致。

3)系统发育支架法表明恐龙具有保温功能的羽毛

部分非鸟类兽脚类恐龙的分支和两个基干类食草性的鸟臀目恐龙都具有羽毛。根据系统发育支架法,研究团队推断恐龙天生具有羽毛,但是这些羽毛明显不是用于飞翔的。此外,恐龙的羽毛结构和翼龙的羽毛结构相似,进而可以推断整个鸟跖类都天生具有羽毛。研究团队认为这些原始的羽毛最可能的用途是用于恐龙乃至整个鸟跖类的保温。

晚三叠世,低纬度地区以食草和食肉性的拟鳄亚目为主,缺少食草性的恐龙,表明在低纬度地区食草性的恐龙竞争不过食草性的拟鳄亚目。研究团队认为这一竞争结果可能与热带地区多变且不可预测的植物资源和动物新陈代谢的速率息息相关,具有高新陈代谢速率的食草性恐龙无法竞争过新陈代谢速率较低的食草性拟鳄亚目。相反,在中、高纬度地区,食草性的拟鳄亚目明显少于食草性的恐龙,研究团队认为具有保温功能的原始羽毛确保了食草性恐龙能够抵御中、高纬度的冷冬,进而独享中、高纬度丰富且稳定的植物资源,而没有羽毛保温的拟鳄亚目因无法抵御中、高纬度的冷冬而无法生存。

4)火山冬天造成了三叠纪末期陆地生物灭绝

中央大西洋超级火成岩省的喷发是造成三叠纪末生物大灭绝事件的主要原因。超级火山喷发释放的大量CO2导致的全球升温、海洋酸化和缺氧等一直被认为是造成海洋生物灭绝的原因,但是全球升温似乎无法解释陆地生物的响应。全球升温应该会造成四足动物和植物向高纬度地区迁移,但实际上,高纬度地区的四足动物,特别是基干蜥脚类恐龙不仅在灭绝事件中存活下来,更是在事件后迁移到低纬度地区,而热带地区的大型初龙型类,包括植龙和拟鳄亚目几乎全部灭绝,因此研究团队认为超级火山喷发首先造成的火山冬天是造成陆地生物灭绝的首要因素。

5)三叠纪末生物大灭绝后恐龙生态位崛起

基于我国准噶尔盆地的冰筏沉积和恐龙脚印化石记录,本研究直接证明了有羽毛保温的恐龙自晚三叠世首次出现起就已经适应了季节性的寒冷气候,这帮助它们成功度过三叠纪末中央大西洋超级火山喷发造成的火山冬天;而大部分没有羽毛保温的其他初龙型类动物则灭绝于火山冬天,仅少数体积比较小的一些种类靠躲避在洞穴中而躲过了灾难。

三叠纪末生物大灭绝事件后恐龙体积迅速增加,地理分布范围迅速扩张:蜥脚类恐龙从晚三叠世的中、高纬度地区扩张到低纬度地区;肯定的鸟臀目恐龙首次出现;兽脚类恐龙的体积增加了近20%;恐龙总数量增加了近一倍。从此恐龙开启了长达1.3亿年的地球陆地霸主时代!

本项研究第一资助基金为国家自然科学基金重点项目。

论文相关信息: Paul Olsen*, Jingeng Sha*, Yanan Fang, Clara Chang, Jessica H. Whiteside, Sean Kinney, Hans-Dieter Sues, Dennis Kent, Morgan Schaller, Vivi Vajda, 2022. Arctic ice and the ecological rise of the dinosaurs. Science Advances. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6342.

图1 晚三叠世准噶尔盆地古地理位置及恐龙分布图

图2 准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世冰筏沉积特征

图3系统发育框架上重要的生理特征的进化分支图042022-07 -

南京古生物所为李四光青藏高原地层古生物科考突击队授旗

为进一步推进“传承老科学家精神 弘扬新时代科学家精神在行动”专项工作,6月24日上午,中国科学院南京地质古生物研究所在行政楼一楼会议室举行“李四光青藏高原地层古生物科考突击队”授旗仪式。在宁的所班子成员、党委委员、纪委委员、所务委员、党支部书记、学术委员会代表,以及青藏高原科考团队成员等34人参加本次活动。南京古生物所党委书记、副所长杨涛主持会议,南京古生物所所长詹仁斌为突击队授旗。

南京古生物所党委坚持以党建促进中心工作,在第二次青藏高原科学考察研究中的晚古生代和中生代科考任务团队成立了“李四光青藏高原地层古生物科考突击队”。这是一支以老科学家命名的突击队,代表了新一代科研人员在重大科技任务攻关中不忘初心,立志传承老科学家精神。

突击队共有队员24人,35周岁以下青年10人,党员13人;张以春研究员和李建国研究员担任突击队负责人,张华研究员任临时党支部书记。突击队的野外科考主要围绕青藏高原进行,野外工作区海拔高、条件苦、难度大。在科考过程中,突击队将一如既往地强化精神引领,对标老科学家,践行科学家精神,牢记职责使命,勇挑重担,攻坚克难,争当弘扬科学家精神的尖刀连和排头兵。

本项活动也是开展“弘扬科学家精神,喜迎党的二十大”系列活动之一。292022-06 -

中国化石揭示最古老的昆虫资源脉冲效应

在自然界中,资源波动有时以脉冲形式发生,呈现出频率低、强度高和持续时间短等特征。资源脉冲是指短时间内出现大量可用资源的事件。资源脉冲事件是不同生态域之间能量、营养和生物量运移的一个重要机制。该现象广泛存在于现代生态系统之中,但我们对其深时记录所知甚少。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生张前旗在王博研究员和张海春研究员的指导下,与郑大燃研究员、博士研究生许春鹏和李婷、硕士研究生黎家豪、广西地质调查院王学恒工程师等人合作,对我国南方多个地区的中生代早期陆相地层开展了详细的调查工作。研究人员在广西贺州市西湾盆地下侏罗统石梯组中发现了丰富的海陆相动植物化石,并开展了详细的分类学、埋藏学和沉积学等研究,建立了“西湾生物群”并揭示了最古老的昆虫婚飞行为,这也是最古老的昆虫资源脉冲现象。该成果为我们深入了解中生代湖泊生态系统的特征和演化历程,以及水-陆生态系统间的联系提供了重要的化石证据。相关成果发表于《地质学》(Geology)和《历史生物学》(Historical Biology)期刊。

本次研究基于各类动、植物化石建立并命名了“西湾生物群”。西湾盆地中生界研究历史悠久,南京古生物所斯行健院士、周志炎院士都曾研究过产自西湾的植物化石,其中石梯组的昆虫化石曾由林启彬研究员集中报道。本次研究团队开展了地层学、古植物学、古昆虫学和沉积学等多学科的综合性研究,将石梯组发现的鲨鱼卵鞘、昆虫以及植物等化石与前人报道过的其他化石综合命名为“西湾生物群”。

基于沉积学、埋藏学分析,本次研究揭示了最古老的昆虫婚飞行为。婚飞行为指的是昆虫羽化之后集群繁殖的现象。此次研究团队在石梯组发现了一层壮观的蜉蝣成虫集群化石,蜉蝣个体数量高达数百只。这些蜉蝣为一新分类群——张氏侏罗沙蜉(Jurassephemera zhangi Zhang et al., 2022),归入沙蜉科,在分类位置上属于蜉蝣的基干类群。这是沙蜉科在中国的首次发现,并且是该科已知保存最完整的化石。

在生物地层学分析的基础上,研究团队开展了详细的埋藏学(元素能谱分析和拉曼组分分析)和沉积学(岩石切片)研究。石梯组下部水平纹层发育,化石层中蜉蝣成虫互相重叠,虫体朝向各异。根据化石层中 381只成虫保存方向的统计数据图,显示这些蜉蝣化石无明显的定向性。综合以上证据,该蜉蝣集群化石保存于低能的沉积环境,属于原地埋藏。这种大量同种蜉蝣成虫集中保存在同一层面上,同时又缺少其他生物类群,反映了它们当时的集群生活习性。

现生蜉蝣生命周期的大部分时间都生活在水中,羽化后的成虫通常只能存活数小时至几天。在短暂的成虫阶段,雄性个体在空中形成密集的集群,雌性个体必须在飞入并穿过雄性集群过程中找到雄虫交配,再找到合适的地方产卵,才能实现后代的繁衍。蜉蝣集群婚飞行为过去仅发现于蜉蝣冠类群中,本次发现表明这种复杂的集群婚飞行为在早侏罗世就已经存在于蜉蝣基干类群中。

利用元素能谱分析和拉曼组分分析,结果表明“西湾生物群”化石最外层主要为铁的氧化物和粘土矿物残留,但是化石表面成分则仍以碳元素为主;研究人员推断铁的氧化物可能是后期成岩过程中风化作用的产物。

本次研究揭示了最古老的昆虫资源脉冲效应。水生昆虫在食物网中扮演着重要角色,是水生植物的分解者和消费者,同时又成为鱼类和其他捕食者的食物。当水生昆虫从水中羽化、扩散到陆地并寻找配偶时,它们便成为了陆地食物网的重要组成部分。除了为捕食者提供食物外,突然出现的昆虫集群还可以对湖泊和溪流附近的植物群落产生“增肥效应”,原因在于这些昆虫的集群死亡和分解能够转变成生态系统的肥料。

本研究结果表明,侏罗纪蜉蝣短时间之内从水中集群羽化,形成了从水到陆的昆虫“脉冲”,这可能会导致滨水栖息环境生态系统通量的巨大变化,进而影响基础生态、生物地球化学循环。

作为水生昆虫的代表,蜉蝣昆虫短时间内集中羽化形成了一次资源脉冲事件,凸显了昆虫在深时陆地生态系统中关键的生态角色,蜉蝣昆虫在从水生生态系统到周围陆地生态系统的营养运输中发挥了重要作用。这种水生-陆生生态系统的联系可能是中生代湖泊生态系统中能量运移的重要特征。因此,西湾生物群中蜉蝣集群的发现为研究中生代水-陆生态系统之间的联系(“中生代湖泊革命”)打开了一个窗口,研究成果也揭示了目前已知的最古老的昆虫资源脉冲效应。

本研究得到了中国科学院和国家自然科学基金项目的联合资助。

论文信息:Zhang Qianqi, Wang Bo*, Zheng Daran, Li Jiahao, Wang Xueheng, Jarzembowski E.A., Xu Chunpeng, Li Ting, Zhang Haichun, Engel M.S. 2022. Mayflies as resource pulses in Jurassic lacustrine ecosystems. Geology. https://doi.org/10.1130/G50055.1.

Zhang Qianqi*, Zheng Daran, Jarzembowski E.A., Wang Xueheng, Li Jiahao, Engel M.S. 2022. The first Sharephemeridae (Insecta: Ephemeroptera) from the Jurassic Shiti Formation of South China. Historical Biology. https://doi.org/10.1080/08912963.2022.2077649.

图1:“西湾生物群”化石产地剖面

图2:石梯组保存的蜉蝣集群

图3:化石层沉积特征及化石表面元素分布

图4:西湾盆地早侏罗世生态系统复原图(南京古生物所杨定华绘制)022022-06 -

中国古生物学会召开第30届学术年会

中国古生物学会第30届学术年会于2022年5月25日-27日以线上线下相结合的方式召开,这是继2018年在河南郑州举行第29届年会后,我国古生物学界举办的规模最大的一次古生物学术盛宴。

本次年会原定2021年10月在西安召开;由于受突发疫情影响,会议延期至2022年5月举行。由于近期全国多地再次爆发新冠疫情,使得学术年会现场会议难以正常进行。为了在新形势下促进我国古生物学的发展,加强学术交流,经过中国古生物学会功能性党委、理事会研究决定,中国古生物学会第30届学术年会改为线上线下相结合形式召开,并在西安和南京设立线下主会场和分会场。

本次学术年会由中国古生物学会、西北大学和陕西省科学技术协会主办,中国科学院南京地质古生物研究所和西北大学地质学系承办,现代古生物学和地层学国家重点实验室、大陆动力学国家重点实验室、陕西省早期生命与环境重点实验室、长安大学、陕西自然博物馆、陕西省古生物学会和陕西太华古化石博物园有限公司协办。本次会议得到中国科学技术协会、国家自然科学基金委员会地球科学部、中国科学院前沿科学与教育局和科技促进发展局的大力支持。来自全国各地60余家单位的700余人报名参加线上线下会议。

5月25日上午8:30,中国古生物学会第30届学术年大正式开幕。开幕式由中古学会副理事长邓涛主持。线上线下参加开幕式的院士、领导和嘉宾有:中国古生物学会荣誉理事、中国科学院院士殷鸿福、张弥曼、周志炎、戎嘉余、陈旭、舒德干、沈树忠、朱敏、谢树成,中国古生物学会理事长詹仁斌,副理事长邓涛、白志强、姚建新、华洪、王永栋,监事长杨群,副监事长孙革,秘书长张元动,陕西省科学技术协会二级调研员刘波,中国地调局西安地调中心主任李志忠,西北大学党委书记王亚杰,西北大学党委常委、副校长常江,西北大学科技处处长杨涛,陕西省古生物学会理事长、西北大学地质学系主任张志飞,陕西省古生物学会副理事长李荣社、张志沛、张兴亮、全成、郭俊锋、王健,中国科学院南京地质古生物研究所党委书记兼副所长杨涛、副所长王军、党委副书记兼纪委书记张建成等。出席开幕式的还有中国古生物学会理事会成员、监事会成员、各分会负责人,大会特邀报告人、分会场召集人和主持人、会议承办单位负责人、有关国家重点实验室负责人以及会员和学生代表和新闻媒体等。

中国古生物学会第30届学术年会南京会场

中国古生物学会第30届学术年会西安会场

大会开幕式上,中古学会理事长、中国科学院南京地质古生物研究所所长詹仁斌致开幕词,他首先对会议的召开表示祝贺,向线上线下参会的专家学者和研究生代表表示欢迎,并诚挚感谢为此次学术年会召开而辛苦付出的各个单位、工作者和志愿者们。詹仁斌在发言中用“希望”、“青年”、“团结”三个关键词分享了自己对于中国古生物学近年来发展的感想。他表示,得益于伟大的抗疫精神,即“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”,科研成果以及重要进展均呈上升态势,因此,我们完全有理由、有信心相信“国际地层古生物学的希望在中国”。近年来,南京古生物所有超过60%的科研成果是青年人牵头完成的,其中Nature Index及其以上的重要成果更是高达80%是由青年人为主完成的。事实证明,中国地层古生物事业的希望在青年。詹仁斌指出,进入21世纪,特别是最近几年,学科发展日新月异,新理论新假说层出不穷,新技术新方法不断突破人们的思维极限。地层古生物学的发展已经进入了一个多门类、多学科交叉融合、数据驱动的全新时代,因此,我们始终要保持一个开放的心态、创新的意识和海纳百川的胸怀,积极地、勇敢地面对挑战,精诚团结,协力攻关,中国的地层古生物事业必将迎来新的辉煌,必将为国际地层古生物学发展做出新的更大的贡献。

詹仁斌理事长致辞

会上,西北大学党委书记王亚杰代表承办单位致欢迎词,陕西省科协二级调研员刘波致贺词,陕西太华古化石博物园有限公司董事长李浦代表协办单位分别发表致辞,并预祝中国古生物学会第30届学术年会取得圆满成功。

王亚杰书记、刘波二级调研员、李浦董事长分别致辞

随后,张元动秘书长在会上揭晓了第五届“青年古生物学奖”获奖者。来自中国科学院南京地质古生物研究所、古脊椎动物与古人类研究所、西双版纳热带植物园、西北大学、中国地质科学院和中国地质大学(武汉)的6位青年古生物学家获此殊荣。

张元动秘书长揭晓第五届“青年古生物学奖”获奖者

这6位获奖人的研究领域涵盖了生命起源和早期演化、重大地史时期环境巨变、中-新生代古植物和新生代哺乳动物演化等,时代跨越6亿年前至今。

第五届“青年古生物学奖”获奖者名单

接下来, 王永栋副理事长公布了中国古生物学会2021年度全国科普教育基地名单。入选的四个博物馆分别是:宁夏地质博物馆、山西地质博物馆、安徽天柱山地质公园和西北大学博物馆。以上入选的博物馆均具有专业的古生物化石资源优势,积极开展各类科普教育活动,在普及地球演化和生命进化知识、讲好中国故事方面作出了积极贡献。

王永栋副理事长公布中国古生物学会2021年度全国科普教育基地名单

本次大会将围绕“远古生态系统及地球宜居性演化”为主题,从新技术、新方法、新理论以及学科交叉等方面,开展一系列内容丰富的学术交流。

开幕式结束后,会议邀请了朱敏院士、袁训来、张志飞、李金华四位专家,以及殷宗军、傅东静、楚道亮、蒋子堃、苏涛、白滨6位中国古生物学会第五届青年古生物学奖获得者做大会特邀报告。报告内容涉及早期生命起源、瓮安生物群、陆地植物群和生态系统演变、有颌脊柱动物起源、青藏高原抬升、生物多样性、生物矿化等涉及古生物学前沿研究领域的最新研究成果。

大会特邀报告

本次会议共设置学术专题30个,收录论文摘要489篇,安排学术报告25场,包括276个口头学术报告、44个展板报告等,充分展示了近几年来我国古生物学界在最新学术理论动态、科学传播与普及、人才培养、化石保护和刊物出版等方面所取得的最新成果,并展望新时期、新形势下我国古生物学的发展趋势。

线下参会代表及学生们认真听取大会报告252022-05 -

蔡晨阳荣获“玄武十大青年先锋”称号

为深入学习宣传贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,大力推进青少年思想道德建设,积极培育和践行社会主义核心价值观,选树并发挥社会各界青年典型的引领作用,中共玄武区委组织部、共青团玄武区委、玄武区青年联合会在全区范围内开展了第七届“玄武好青年”“玄武青年先锋”评选活动。经过层层选拔,中国科学院南京地质古生物研究所蔡晨阳研究员荣获“玄武十大青年先锋”荣誉称号。

蔡晨阳主要从事中生代昆虫的演化和生态方面的研究,发现了最古老的亚社会性昆虫、最古老的社会性寄生现象和最古老的昆虫原始结构色,揭示了中生代昆虫与动物、植物和真菌之间的互相关系,深化了对陆地生态系统功能早期演化的认识,相关研究对理解现代生物多样性的形成与维持具有重要意义。担任Journal of Paleontology、Swiss Journal of Palaeontology、Insects等杂志副编辑或编委职务。已发表研究论文210余篇,其中第一/通讯作者自然指数论文12篇;主编英文专辑3部,参与专著1部。192022-05 -

南京古生物所组织收看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会

5月10日上午,庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。中国科学院南京地质古生物研究所组织在宁党政领导班子成员、团委委员、团支部委员、研究生党支部、研究生会及部分团员青年等在行政楼一楼会议室集中收看庆祝大会。南京学院团员在分会场参加,未参加集中收看的团员青年等通过各种方式收听收看。

习近平总书记在讲话中回顾了中国共产主义青年团百年奋斗的光辉历程,对共青团和青年朋友提出了殷切期望,并展望了中华民族伟大复兴的光明前景。习近平总书记指出,时代各有不同,青春一脉相承。一百年来,中国共青团始终与党同心、跟党奋斗,团结带领广大团员青年把忠诚书写在党和人民事业中,把青春播撒在民族复兴的征程上,把光荣镌刻在历史行进的史册里。历史和实践充分证明,中国共青团不愧为中国青年运动的先锋队,不愧为党的忠实助手和可靠后备军!

“有责任有担当,青春才会闪光”。新时代,新征程,在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,南京古生物所的广大团员青年定将不忘初心,砥砺前行,坚持服务国家能源资源勘探开发,不断推进地层古生物学科发展,继续努力推动实现高水平科技自立自强,为中华民族的伟大复兴贡献自己的青春力量。132022-05 -

南京古生物所获认定为首批江苏省科学家精神教育基地

日前,首批12家江苏省科学家精神教育基地名单公布,中国科学院南京地质古生物研究所李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆获认定。

李四光先生是我国科技界的一面旗帜,曾经担任全国政协副主席、中国科协主席、中国科学院副院长、地质部部长等重要职务,也是中国科学院南京地质古生物研究所的缔造者和首任所长。建所以来,以李四光精神为代表的科学家精神不断激励着全体南古人。四代南古人接续奋斗,不仅将研究所打造成了国际古生物界的一颗璀璨明珠,还铸就了“爱国奉献、学用兼优,严谨创新、勇攀高峰”的南古精神。南古精神是弘扬科学家精神的生动体现!

为进一步弘扬李四光精神及其在南京古生物所的生动实践,面向社会公众特别是青少年学生宣传科学家精神,在中国科学院党组和地方党委政府的关心指导下,南京古生物所通过精心恢复实物场景、遴选重要历史资料、培训专兼职讲解队伍、制定完善管理制度,建设并对公众开放了“李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆”(原中央研究院地质研究所旧址)作为科学家精神教育基地。

李四光先生办公旧址展示了李四光在南京工作期间使用过的办公家具、图书资料以及研究的化石标本等原件,结合介绍其生平事迹特别是其爱国、创新、奉献精神的系列展板、照片、图书、视频、互动、讲解等,给予观众充分的沉浸式体验,近距离感受并传承李四光身上的科学家精神。南京古生物所所史馆则是以研究所创立和发展的历史为主线,制作了大型图文展板,配以科学家手迹、珍贵档案、地质标本、图书资料等作为展品,通过简洁而富有层次的展示空间,生动立体地展现了南古精神创立及其实践的历史过程和现实意义。

基地自向社会开放参观以来,得到了新华社、中新社、江苏电视台、南京电视台等数十家媒体的广泛宣传报道,已接待各级政府、科协、科研院所、高校、中小学、企业等的众多参观团队,并常态化组织李四光少年科学营等活动,得到了各界高度评价,成为江苏省和南京市有着重要影响力的弘扬科学家精神的教育基地。

南京古生物所所史馆(点击图片可实景观看)

李四光先生办公旧址(点击图片可实景观看)112022-05 -

首次定量浮游有孔虫钙化水深变化对壳体地化信号的影响

有孔虫的生物过程会影响其壳体地球化学指标的准确度。其中,浮游有孔虫钙化水深的变化对其壳体记录温度信息的影响程度,是多年以来悬而未决的问题。近期,中国科学院南京地质古生物研究所俞宙菲博士、李保华研究员与自然资源部第二海洋研究所的李宏亮副研究员、张静静博士和陈建芳研究员合作,运用新方法、新手段,首次定量出浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体稳定氧同位素(δ18O)记录温度季节性的影响,解答了多年的谜题。本研究结果对古海洋环境的重建工作具有重要指示意义,尤其是对利用单体有孔虫壳体δ18O或Mg/Ca比值来重建温度季节性的研究。该研究成果已在线发表于《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)上。

浮游有孔虫的各个属种均有其特定的钙化水深范围,因此,利用各属种的壳体地球化学信息可以重建上层海洋不同水深的古环境变化。但是,相关重建工作均建立在各属种的钙化水深不变的前提假设之上。而事实上,浮游有孔虫的钙化水深在其生命周期内,或不同的季节,或冰期-间冰期尺度上都存在变化。这部分由生态过程引起的变化会扰乱或掩盖有孔虫壳体记录的环境信息,给古海洋环境的重建结果带来一定误差。

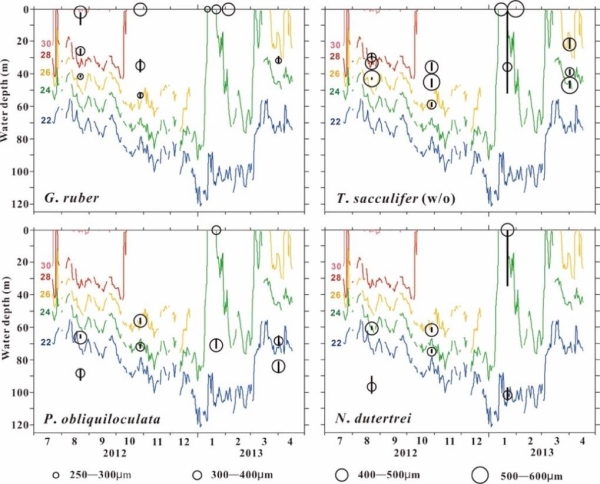

为了定量这种影响,本研究利用2012-2014年在南海北部和西南部布放的两个时间序列沉积物捕获器提供的现生浮游有孔虫样品,测试混合层种Globigerinoides ruber,Trilobatus sacculifer(无袋)和温跃层种Pulleniatina obliquiloculata,Neogloboquadrina dutertrei壳体的季节δ18O值,并结合海水均衡氧同位素季节剖面来定量计算浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号的影响。通过将该定量方法应用到全球已发表的9个捕获器站位的浮游有孔虫δ18O数据中,进一步剖析其控制机制。

研究结果表明,浮游有孔虫的钙化水深存在显著的季节差异,基本呈现夏季深、冬季浅的变化规律。其原因可能是由于浮游有孔虫在结壳时会迁移至最适温度的水层,因而削弱或放大了其壳体记录的温度季节性。结合以上结果,浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号的影响取决于两个因素:1)浮游有孔虫所在海区垂直温度梯度的强度;2)有孔虫所在水层温度季节性的变化强度。因此,相对于季节性,垂直温度梯度更大的“低纬海区”浮游有孔虫的地球化学信号受到的影响远高于“中、高纬海区”。

相关研究工作得到中国科学院、国家自然科学基金委和自然资源部等的资助。

论文相关信息:Yu, Z.F.*, Li, B.H., Li, H.L., Zhang, J.J., Chen, J.F., 2022. The influence of seasonal calcification depth change on the planktonic foraminiferal stable oxygen isotope signal. Geochimica et Cosmochimica Acta, https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.04.014.

图1 南海北部浮游有孔虫4个属种钙化水深的季节变化

图2 定量计算浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号影响的原理图

图3 南海北部沉积物捕获器(N)与全球9个捕获器的站位图

图4 低纬、中纬和高纬海区各属种浮游有孔虫钙化水深的季节变化对壳体δ18O信号的影响092022-05 -

南京古生物所支撑支部在所史馆开展主题党日活动

为大力弘扬科学家精神,深入学习研究所发展历史,充分发挥中国科学院南京地质古生物所所史馆学习阵地作用,4月27日下午,南京古生物所支撑党支部在所史馆暨李四光先生办公旧址开展主题党日活动。支部正式党员、入党积极分子以及群众等共18人参加此次活动。

南京古生物所所史馆位于李四光先生办公旧址大楼一楼,馆内正中央是李四光先生半身铜像。馆内通过丰富的图文资料,以及模型、标本等数百件展品,展示了南京古生物所面向国家需求、开拓学科建设,争创国际一流的70年风雨征程,弘扬以李四光先生为代表的四代南古人用实干铸就的“爱国奉献、学用兼优,严谨创新、勇攀高峰”的南古精神。李四光先生办公旧址则原地重现了李四光先生在南京古生物所的办公场景。该办公场景的复原旨在以李四光先生为榜样,弘扬科学、严谨的治学精神,希望更多年轻人能像地质学前辈们一样,不畏困难、勇于探索、努力向学、蔚为国用。

当天,支撑支部书记曹长群同志以南京古生物所第一任所长李四光先生的生平为主线,向各位支部成员介绍了在特殊历史背景下李四光如何艰难求索、坚守初心,始终把自己的事业和理想同国家民族的振兴和命运紧紧相融的伟大事迹。从最初学习化学到立志找矿学习地质,再到远渡重洋刻苦求学,最后克服重重困难归国,投身于建设百废待兴的新中国。在李四光的带领下,中国的地质学从无到有地发展起来。“努力向学,蔚为国用”是李四光一生的真实写照。

曹长群强调,一代代南古人始终不忘自己身为“国家队”“国家人”、要心系“国家事”、肩扛“国家责”。南古人也在不断地为“蔚为国用”四个字赋予新的时代意义。他希望支部每一位同志能够在自己的岗位上,充分发挥党员的先进模范带头作用,明确岗位职责,实现岗位价值,为研究所的发展贡献更多的力量。

随后,支撑支部成员集体参观了所史馆和李四光先生办公旧址。参观过程中,支撑支部宣传委员陈炜同志有感而发,和大家分享交流了自己学习赵金科老师入党志愿书的体会。他说,赵金科老师在入党志愿书中写到这样一句话,“党的一切政策和措施都是为人民谋幸福的”。为人民谋幸福,全心全意为人民服务,赵金科老师用他长达半个世纪的社会实践和科研工作践行着他的初心使命。参观结束后,支撑支部的各位同志纷纷表示要继承和发扬南古精神,立足自身工作岗位,发挥岗位优势,在书写南古新篇章中不断贡献自己的力量。072022-05 -

三亿年前的巨量碳排放导致海洋缺氧和生物多样性显著下降全球变暖将会导致什么样的后果?地球上的生命将面对怎样的生存环境?解答这些问题,可以到地球历史中与当前地球环境变化类似的时期寻找答案。近日,中国科学院南京地质古生物研究所与南京大学、美国加州大学戴维斯分校等合作发表一项重要研究成果:与当前地球环境类似的约3亿年前的晚古生代大冰期期间,曾发生一次短暂的巨量碳排放事件,引起了海洋缺氧及海洋生物多样性显著降低。5月2日,这一成果发表于国际著名的科学期刊《美国科学院院报》(PNAS)。

全球变暖将会导致什么样的后果?地球上的生命将面对怎样的生存环境?解答这些问题,可以到地球历史中与当前地球环境变化类似的时期寻找答案。近日,中国科学院南京地质古生物研究所与南京大学、美国加州大学戴维斯分校等合作发表一项重要研究成果:与当前地球环境类似的约3亿年前的晚古生代大冰期期间,曾发生一次短暂的巨量碳排放事件,引起了海洋缺氧及海洋生物多样性显著降低。5月2日,这一成果发表于国际著名的科学期刊《美国科学院院报》(PNAS)。

当今地球正处于从3400万年前开始的新生代冰室气候,然而,近百年来,全球气温在冰室气候大背景下快速升高,两极冰川消融加剧,海平面上升,海洋缺氧程度加重,导致全球生物多样性降低。全球变暖的趋势将如何进一步发展?根据当前环境变化的观察数据很难预测未来的长期趋势。为了找到全球冰室气候背景的变暖与海洋缺氧、生物多样性变化的内在关系,更准确地模拟和评估海洋缺氧程度,科学家们通过对地球历史的冰室气候的研究寻找答案。

3.6-2.8亿年间的晚古生代大冰期是地球持续时间最长、规模最大的一次冰室气候,也是陆生高等植物及陆地生态系统建立以来唯一一次记录了地球由冰室气候向温室气候转变的地质时期,当时的大气二氧化碳和氧气浓度也与现代相当,可以与现今人类生存的冰室气候环境很好地进行类比。因此,研究晚古生代大冰期已经发生过的碳排放与全球变暖事件所造成的影响,将有益于我们更加深入地理解当前在冰室气候下地球系统内部的关联与反馈机制,从而更加准确地预测全球气候环境变化与生物多样性的未来发展趋势。

由南京古生物所陈吉涛研究员与南京大学王向东教授、美国加州大学戴维斯分校Isabel Montanez教授等领衔的国际合作团队,对我国华南石炭纪地层开展了近十年的地层学、古生物学、沉积学、沉积地球化学、数值模拟等多学科的综合研究,首次发现了石炭纪晚期冰室气候下的一次巨量碳排放事件。

贵州罗甸纳庆剖面发育了国际上鲜有的连续出露的石炭纪海相地层,完整记录了石炭纪晚期海水的地球化学信息。研究人员通过对该剖面采集精度达厘米级的样本进行了碳和铀同位素及主微量元素等测试分析,用全球碳循环模型(LOSCAR)对碳排放量及碳源进行了数值模拟研究,并利用耦合的碳-铀模型计算出当时全球海洋缺氧程度,最后,利用更综合的地球系统模型(CESM)进行数据模拟;最终建立了该事件中碳排放与海洋缺氧面积的关联机制。

研究结果显示,石炭纪晚期(约3.04亿年前)冰室气候下,约9万亿吨碳在30万年内排向大气,从而引起了当时全球气候的显著变暖。期间海水表面温度升高约4℃,全球海洋缺氧面积扩张至18%,海洋生物多样性在短期内显著下降。地球系统模型研究表明,在冰室气候的全球变暖期间,广泛的海洋缺氧可能与海水分层的增强和营养输入的增加(消耗氧气)相关。

通过比较地质历史中不同气候环境下的碳排放事件及其引起的全球变暖和海洋缺氧状态,研究团队首次提出,在同样的碳排放速率下,相较于温室气候,冰室气候下的海洋可能会出现更严重的缺氧状态。而通过对地质历史过程中已经发生的类似气候环境事件的研究,详细识别事件的发生、发展及结束过程,可进一步揭示其对海洋生物多样性的影响,为人类如何应对未来可能发生的极端气候提供一定借鉴。

论文相关信息:Jitao Chen, Isabel P. Montanez, Shuang Zhang, Terry T. Isson, Sophia I. Macarewich, Noah J. Planavsky, Feifei Zhang, Sofia Rauzi, Kierstin Daviau, Le Yao, Yu-ping Qi, Yue Wang, Jun-xuan Fan, Christopher J. Poulsen, Ariel D. Anbar, Shu-zhong Shen, Xiang-dong Wang, 2022, Marine anoxia linked to abrupt global warming during Earth’s penultimate icehouse, PNAS, https://doi.org/10.1073/pnas.2115231119

图1. 石炭纪晚期(约304百万年)发生的一次显著的大气二氧化碳浓度升高及碳同位素负漂事件,对应着全球海水表层温度升高及海洋生物多样性的降低

图2. 贵州罗甸纳庆剖面的碳和铀同位素记录及模拟结果,显示在卡西莫夫期末期出现一次明显的同位素负漂,表明全球碳循环波动及海洋缺氧事件

图3. 晚古生代冰室气候和其他温室气候中的碳排放与海水温度和缺氧程度的关系对比图,表明同样速率的碳排放或变暖,海洋的缺氧程度在冰室气候下比温室气候下更高032022-05