图片新闻

-

澄江生物群中新发现多种大型食肉动物奇虾化石奇虾(anomalocaridids)是一类体型巨大、身体造型奇特的化石节肢动物,具有大而精细的复眼、特化的捕食前附肢、口锥和游泳桨状肢,表现出对捕食行为的高度适应。因口锥呈放射状,奇虾又被称为射口类(Radiodonta)。奇虾体长最大可达2米,被认为是显生宙海洋生态系统中最早的顶级捕食者,也是“寒武纪大爆发”最具代表性的明星动物之一。

奇虾的身体由非骨骼化的软躯体构成,只能在特异埋藏的软躯体化石库中保存,且大部分的奇虾化石都是离散的身体部位,曾被命名为不同的物种。完整的奇虾类化石十分稀有,最早发现于加拿大寒武纪中期的布尔吉斯页岩生物群,此后也陆续在我国云南寒武纪早期的澄江生物群、摩洛哥早奥陶世的Fezouata生物群和德国早泥盆世的洪斯吕克(Hunsrück)板岩生物群产出。目前为止,已报道的奇虾类化石已达13属21种之多,产出于全球自寒武纪早期至早泥盆世大约1.2亿年间的25个软躯体特异埋藏化石库。

与以奇虾属Anomalocaris为代表的、传统意义上的狭义奇虾类相比,赫德虾类奇虾(hurdiids)是近年发现的另一大类奇虾。赫德虾类奇虾以加拿大寒武纪中期布尔吉斯页岩生物群的赫德虾(Hurdia)和摩洛哥早奥陶世Fezouata生物群的海神盔虾(Aegirocassis)为代表,其典型特征为位于头部的三分头壳复合体。该头壳复合体由一块位于背部的中板和位于两侧的一对侧板铰合而成。其中,中板两侧对称,侧板自身不对称。

我国云南距今5.2亿年前的寒武纪澄江生物群中已发现至少四种已确定的奇虾类化石,其中帚状奇虾(Anomalocaris saron)、双肢抱怪虫(Amplectobelua symbrachiata)和带刺有爪里拉琴虫(Lyrarapax unguispinous)三种均有保存完整个体标本的发现,属于狭义的奇虾类。但是,之前澄江生物群中未有赫德虾类奇虾的发现。既然赫德虾类全球性分布,那么作为最早的特异埋藏化石库,澄江生物群中是否存在赫德虾呢?这个问题将对了解寒武纪大爆发早期食物链结构和海洋生态系统的特征具有重要意义。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎课题组的赵方臣副研究员和博士研究生曾晗等在英国《系统古生物学》(Journal of Systematic Palaeontology)上报道了赫德虾类奇虾在澄江生物群中的首次发现。这些奇虾化石产自多个澄江生物群产地,标本均为特征的头壳化石,共计六种,包括至少两个新种。澄江生物群中多种类型奇虾化石的发现,表明大型捕食型奇虾类动物在寒武纪大爆发的早期已经高度多样化,证实了类似现代海洋的复杂食物链和生态系统在寒武纪大爆发时期就已经形成。

该研究以长篇幅的形式,总结了全球奇虾类的地史分布,厘定了奇虾头壳的形态术语,详细描述、复原了澄江生物群的赫德虾类奇虾头壳的外形、壳体分层和微观构造,系统分析了乳头状瘤点的埋藏学,提出奇虾头壳的分层构造和生理功能可能与一些现生甲壳类的头胸部外壳类似。在对比所有已报道奇虾头壳的基础上,归纳出双层壳体是所有奇虾头壳的共同特征,而乳头状瘤点是绝大多数赫德虾类头壳的共同特征。揭示了赫德虾类奇虾头壳的大型化(最大占奇虾体长的50%)、复合构成和高度的形态分异,与狭义奇虾类头壳的小型化(最大占奇虾体长的8%)、单片构成和保守的卵状外形形成鲜明的对比,反映了这两大类奇虾在身体造型上的显著差异和不同的演化方向。

此项研究得到了科技部973项目,中科院战略性先导科技专项B类、国家自然科学基金委和国家留学基金委的资助。

论文相关信息:Han Zeng, Fangchen Zhao*, Zongjun Yin, Maoyan Zhu. 2017. Morphology of diverse radiodontan head sclerites from the early Cambrian Chengjiang Lagerst?tte, south-west China. Journal of Systematic Palaeontology, doi: 10.1080/14772019.2016.1263685 (*corresponding author)

下图注释:左侧为狭义奇虾类的代表,右侧为赫德虾类的代表。左侧自上而下依次为寒武纪早期澄江生物群的帚状奇虾Anomalocaris saron、双肢抱怪虫Amplectobelua symbrachiata(引自陈均远,2004)和带刺有爪里拉琴虫Lyrarapax unguispinous(引自Cong et al. 2014;版权Nicholas Strausfeld),及寒武纪中期布尔吉斯页岩生物群的加拿大奇虾Anomalocaris canadensis(引自Erwin & Valentine 2013;版权Quade Paul)。右侧自上而下依次为寒武纪中期布尔吉斯页岩生物群的那托斯特皮托虾Peytoia nathorsti(引自Daley & Paterson 2012;版权Esben Horn)和维多利亚赫德虾Hurdia victoria(引自Daley et al. 2009;版权Marianne Collins),早奥陶世Fezouata生物群的本缪拉海神盔虾Aegirocassis benmoulae(引自Van Roy et al. 2015;版权Marianne Collins),早泥盆世Hunsrück板岩生物群的巴特尔斯施德汉纳斯虾Schinderhannes bartelsi(引自Kühl et al. 2009;版权Elke Groening)122017-01 -

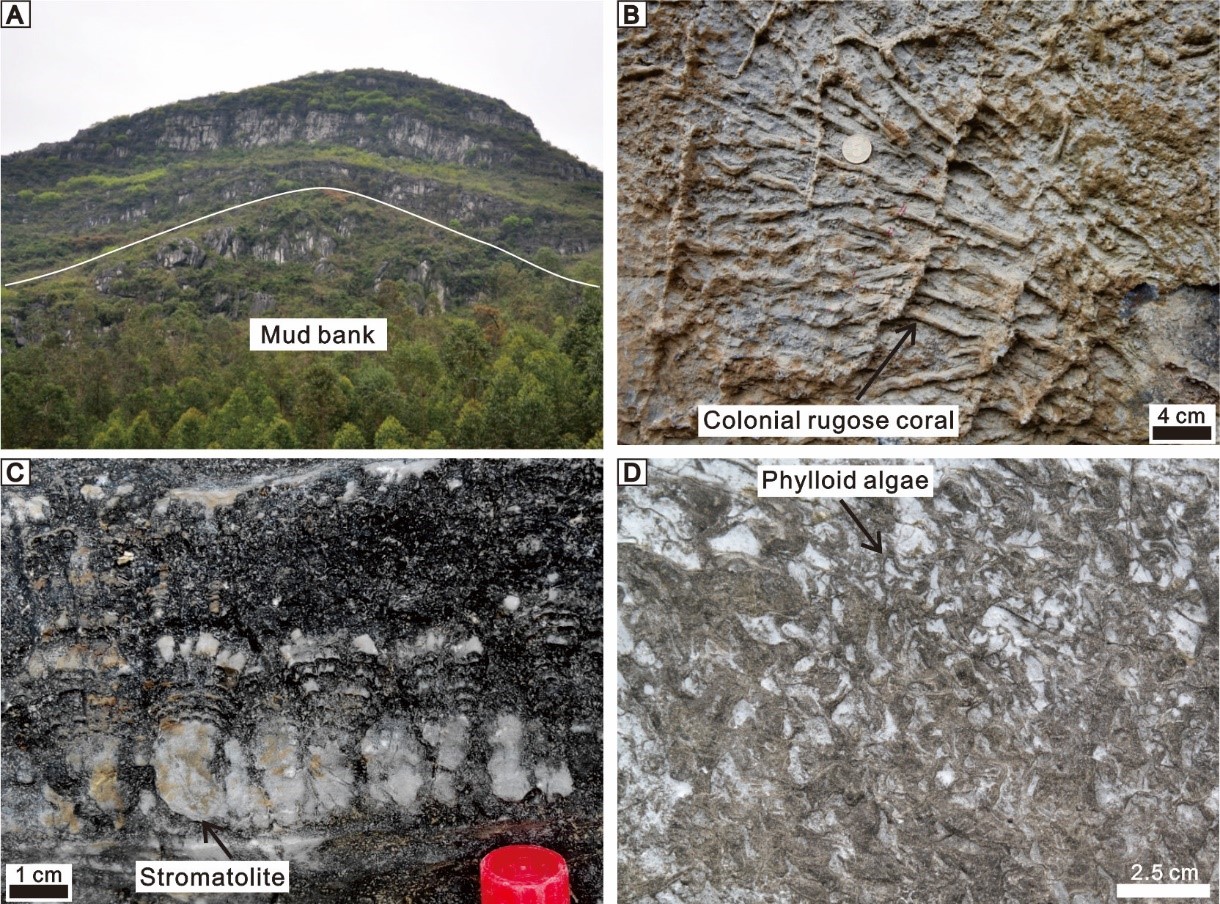

华南石炭纪生物礁的分布和演化研究取得新进展晚泥盆世弗拉期-法门期之交(F-F)和泥盆纪-石炭纪之交(Hangenberg)的生物灭绝事件分别造成层孔虫-珊瑚礁生态系统的崩溃和消失。而石炭纪发生的显著冰期和间冰期事件导致全球海平面频繁变化,它们均对石炭纪生物礁的发展演化造成重要影响。泥盆纪和二叠纪是生物礁发育的繁盛期,而石炭纪则是生物礁发育的低潮期,只有少量生物礁报道,目前关于石炭纪生物礁的组成和演化过程仍不清楚。

生物礁是海洋中复杂的生态系统,其形成和衰亡与造礁生物的繁盛和减少、温度和海平面变化,以及古地理格局的演化等因素密切相关。华南板块石炭纪时期位于古赤道附近,气候相对温暖,并发育广泛连续的碳酸盐岩沉积,为生物礁发育提供良好的场所。因此,华南板块为研究石炭纪生物礁的组成和演化及其与古环境变化关系提供了很好的条件。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生要乐与其导师王向东研究员,通过对已发表和新发现的华南石炭纪生物礁、主要造礁生物(珊瑚、苔藓虫、钙藻等)和古环境指标(冰川沉积记录、海平面变化等)的系统总结发现,华南石炭纪生物礁类项单一、丰度低和分布局限。生物礁类型主要包括后生动物礁(珊瑚礁/层和苔藓虫-珊瑚礁)、藻礁(红藻礁和叶状藻礁)、微生物礁(叠层石礁和Tubiphytes礁)和碳酸盐泥丘(Waulsortian相碳酸盐泥滩),主要分布在黔桂地区,古地理上位于台地边缘和斜坡。华南石炭纪生物礁经历了复苏、衰退和演替的演化阶段,其主要由造礁生物丰度和沉积相变化控制,后者主要由相对海平面变化导致。后生造架动物繁盛和碳酸盐岩相发育(相对海平面升高)有利于后生动物礁发育,例如维宪期和晚巴什基尔期-中卡西莫夫期。相反,后生造架动物衰退和非碳酸盐岩相发育(相对海平面降低)抑制后生动物礁发育,例如杜内期和谢尔普霍夫期。生物礁类型从早石炭世以后生动物礁为主向晚石炭世以藻礁为主的转变主要与相对海平面降低导致浅水碳酸盐岩相发育有关。华南石炭纪生物礁的演化与全球相比,虽然在小尺度上存在一些差异,但总体保持一致,另外,控制华南生物礁发育的海平面变化与冈瓦纳大陆冰川的扩大和衰减一致,它们都反映了全球性气候的变冷或变暖影响了华南石炭纪生物礁演化。

相关研究成果于近期发表在国际地学学术刊物《远古世界》(Palaeoworld)上。本项研究得到了国家自然科学基金和国家科技部基础性项目的支持。

论文相关信息:Yao, L., Wang, X.D., 2016. Distribution and evolution of Carboniferous reefs in South China. Palaeoworld, 25: 362-376.102017-01 -

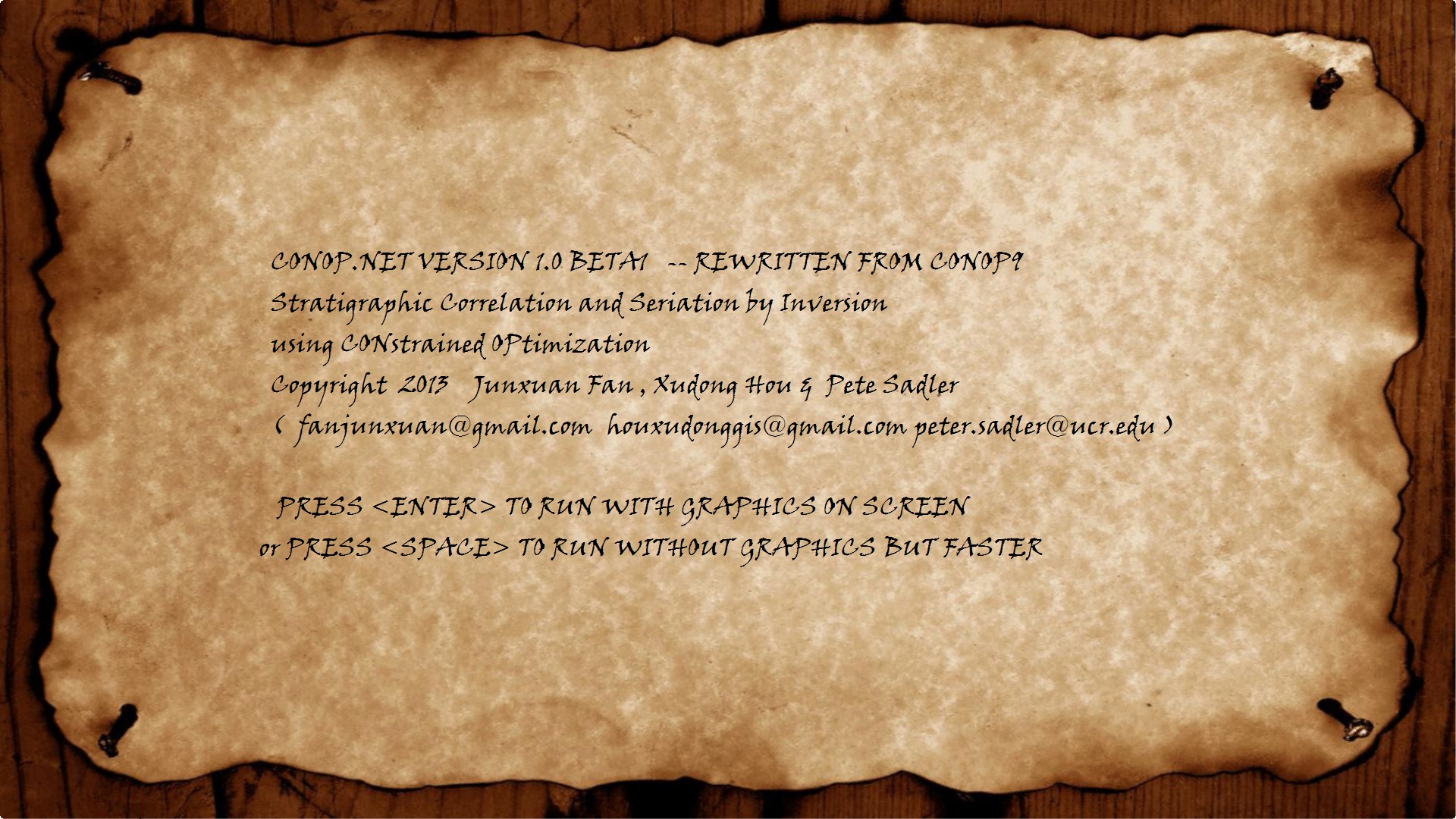

南京古生物所GBDB地层古生物大数据计算获得突破近日,由中国科学院南京地质古生物研究所自主开发建设的GBDB地层古生物数据库及其并行计算软件,在全球排名第二的超级计算机“天河二号”上成功完成了晚古生代海洋无脊椎生物9000物种数据集的计算工作。该进展表明,南京古生物所在定量地层学的软件开发与应用方面,已经达到世界领先水平。

经过近十年的快速发展,GBDB数据库平台已经积累了来自世界各地的海量的地层古生物数据,在2014和2015年还分别被正式确定为国际地层委员会和国际古生物协会的官方数据库。但随着数据的快速增长,计算能力的不足极大地限制了区域乃至全球地层古生物数据分析的开展。在基金委重大项目“古生代海洋重大生物事件”和创新研究群体等项目的支持下,GBDB数据库团队的樊隽轩、侯旭东、杨娇等从2013年3月开始了定量地层学约束最优化法–CONOP 9的优化工作。2013年5月,樊隽轩、侯旭东与CONOP程序开发者、加州大学河滨分校Peter M. Sadler教授合作完成了CONOP的C#版本–CONOP.net的开发工作,其性能较CONOP 9快3倍左右;2014年,樊隽轩、侯旭东与德国SAP公司南京创新中心的罗琼等合作完成了基于SAP HANA数据库的CONOP.HANA的开发工作,其性能较原始版本提升了约33倍,并由SAP公司无偿租借了一台高性能HP工作站用于高性能计算,这也成为南京古生物所GBDB数字地层学实验室部署的第一台高性能计算硬件平台。

随着GBDB数据库数据的快速增长,以及华南古生代生物多样性计算工作的启动,上述程序的计算能力再次遇到瓶颈。因此,从2015年夏天起,GBDB数据库团队决定利用前沿的并行计算技术与超级计算机,彻底解决计算瓶颈问题。经过1年的艰苦攻关,GBDB团队在2016年夏天完成了第一个并行计算版本-CONOP.Para 1.0的开发工作,该程序可发挥单机或工作站上多核CPU的性能,从而实现数倍到十余倍的速度提升(取决于CPU的颗数和核数)。2016年11月,GBDB数据库团队携手中科曙光团队利用MPI并行技术,融合了模拟退火算法和遗传算法,完成了超算版本-CONOP.Para 2.0的开发,并在我院计算机网络信息中心超级计算中心的超级计算机“元”上完成了100核至5000核的测试工作。由于“元”的体量较小,难以调度5000核以上的资源进行后续测试,因此GBDB数据库团队在全球排名第二的超级计算机“天河二号”上申请机时开始了万核以上的测试工作,并于近期利用1万核成功完成了晚古生代海洋无脊椎生物9000物种数据集的计算工作,其加速比为6/10核,也即在“天河二号”的1万核上可实现6000倍左右的性能提升。

CONOP.Para 2.0是定量地层学领域全球第一个成功在超级计算机上运行并通过正确性测试的软件,其成功开发,表明南京古生物所GBDB数据库团队在定量地层学的软件开发与应用方面,已经达到世界领先水平。2017年,GBDB数据库团队将利用这一软件和超级计算机“天河二号”重建中国古生代海洋无脊椎动物的多样性演化历史,并在这一软件基础上开发生命演化的多媒体可视化系统。052017-01 -

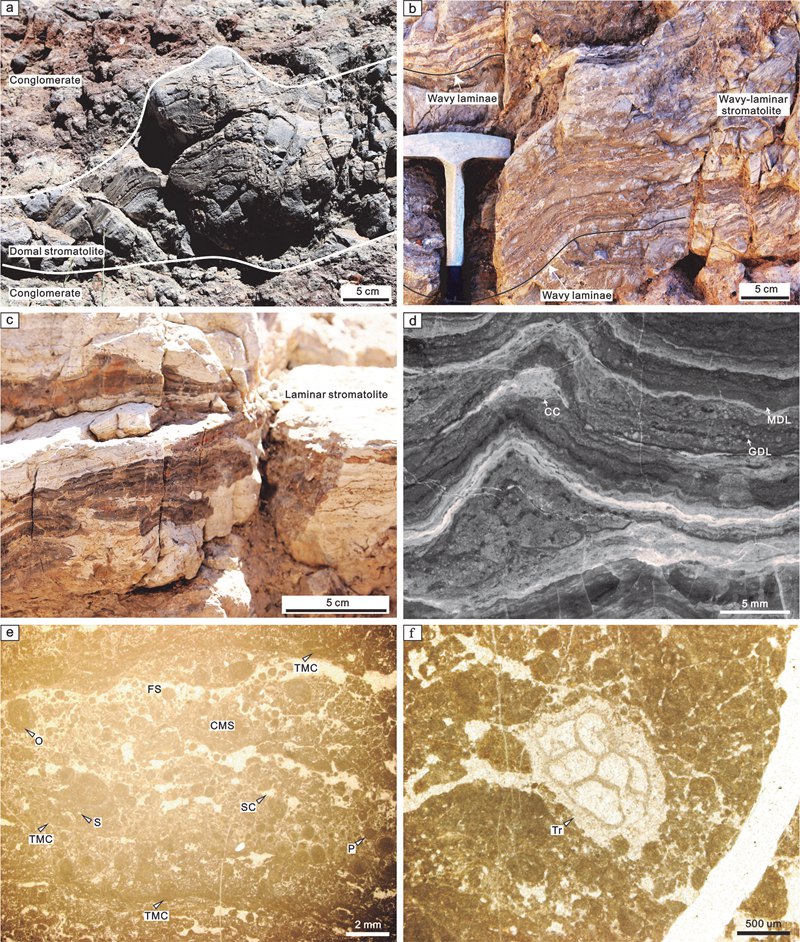

泥盆纪末生物大灭绝之后全球微生物碳酸盐岩复苏泥盆纪-石炭纪之交(距今大约3.59亿年)发生了一次严重的生物灭绝事件,导致海洋无脊椎生物45%的属和21%的科灭绝。由于显著的海水缺氧和全球海平面变化,德国西部莱茵地区发育了典型的在全球广泛分布的沉积类型,从下向上为:Hangenberg黑色页岩,Hangenberg页岩和Hangenberg砂岩。因而,泥盆纪末期这次生物灭绝事件也被称为Hangenberg生物灭绝事件。最近,国外学者通过对Hangenberg事件期间海洋和陆地生物的多样性、丰度、生态系统等变化的综合分析,认为这次灭绝事件与显生宙“五次”生物大灭绝属于同一级别,其灭绝时间从泥盆纪末期到石炭纪最早期,牙形化石带从下Siphonodella praesulcata带的最上部到Siphonodella sulcata带的最下部,持续大约10-30万年。

生物大灭绝之后,如二叠纪末三叠纪初,常常伴随着微生物碳酸盐岩的繁盛。微生物碳酸盐岩的繁盛被认为是由于生物大灭绝造成大量海洋动物的灭绝或急剧减少,导致海洋后生动物对微生物群落的扰动和啃食作用减少所致。另外,海水碳酸钙饱和度的升高有利于微生物钙化作用增强和碳酸盐岩沉积。泥盆纪末期Hangenberg生物灭绝事件造成了海洋中大量后生动物的减少,另外,海水碳酸钙饱和度比二叠纪末期还高,因此,理论上Hangenberg事件之后应该存在微生物碳酸盐岩的繁盛。然而,至今仅澳大利亚有确切的石炭纪最早期的微生物岩(叠层石和凝块石)报道。

骨架生物礁生态系统和微生物礁生态系统是海洋中重要的两个对立的生态系统,系统总结生物大灭绝期间骨架生物礁和微生物礁的丰度变化可以深入揭示生物灭绝期间的海洋生态系统演变。为了系统研究泥盆纪末期Hangenberg生物灭绝期间的海洋生物圈变化,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队博士研究生要乐、王向东研究员和陈吉涛副研究员,与法国图卢兹第三大学Markus Aretz教授和澳大利亚昆士兰大学Gregory E. Webb教授合作,详细研究了中国甘肃平川磁窑地区前黑山组中段下部的微生物碳酸盐岩(叠层石),其厚度约16m,横向分布约200m。利用菊石、介形虫、孢粉等生物地层的综合分析确定该叠层石形成于石炭纪最早期(相当于Siphonodella sulcata牙形石带的下部)。另外,前黑山组叠层石中含有苔藓虫、海百合茎等海相化石,以及小尺度的纹层和窗格结构,它们均指示该叠层石形成于潮间带的正常海洋环境,因此认为前黑山组叠层石是Hangenberg事件之后海洋微生物繁盛的产物。

前黑山组叠层石的组分主要包括泥晶、球粒、核形石和亮晶方解石,由微生物的捕获、粘结和钙化作用形成,它们发育三种类型:纹层状,波状和穹隆状。伴随杜内早期微生物碳酸盐岩在大陆架上的广泛分布,前黑山组叠层石的发现预示Hangenberg生物灭绝事件后全球微生物碳酸盐岩可能复苏。

为了证实这一观点,研究团队还系统总结并定量统计了晚泥盆世法门期-石炭纪杜内早期微生物为主的生物建造的丰度,研究发现Hangenberg事件前后海洋生物圈发生明显转变,从以层孔虫-珊瑚为主的骨架生物礁生态系统向微生物礁生态系统演变,杜内早期微生物为主的生物建造在古赤道南、北纬40°范围内广泛分布,位于美国西部、俄罗斯东部、澳大利亚东部、印度北部以及中国南部、西北部等地区,其丰度相对泥盆纪末斯特隆期显著增加达十倍以上,这一研究结果揭示了Hangenberg生物灭绝事件之后全球存在微生物碳酸盐岩的繁盛。

泥盆纪末期Hangenberg生物灭绝事件之后,微生物碳酸盐岩的繁盛可能与该时期后生动物的减少和海水碳酸钙饱和度的升高有关,但哪一个是主要控制因素?重建生物灭绝期间的骨架礁和微生物礁丰度变化是解决这一问题的新思路。因此,研究团队系统总结并定性重建了Hangenberg生物事件和显生宙“五次”生物大灭绝事件转折期的生物建造的相对丰度变化,通过对比研究发现,微生物为主的生物建造丰度的增加伴随着骨架生物为主的生物建造丰度的减少,从而表明在生物大灭绝期间,骨架造礁生物丰度的变化可能是控制微生物碳酸盐岩繁盛的主导因素。

文章于2016年12月23日在线发表在英国Nature出版集团Scientific reports上。

论文相关信息:Le Yao, Markus Aretz*, Jitao Chen, Gregory E. Webb, Xiangdong Wang*, 2016, Global microbial carbonate proliferation after the end-Devonian mass extinction: Mainly controlled by demise of skeletal bioconstructors, Scientific Reports: doi:10.1038/srep39694292016-12 -

植硅体研究证实5600年前海南已种植水稻稻作起源与传播是农业考古研究关注的热点科学问题,也是难题之一。总体而言,我国华南地区浮选获得的水稻大植物遗存物贫乏,因此很难获得植物大化石证据来探索这个难题。而植物的微体化石,比如花粉与植物硅酸体(简称植硅体),尤其是植硅体具有耐腐蚀和易保存的特征,大量保存于野生植物居群与分布区,或者保存于被古人类利用的考古遗存物和堆积物中,因此,水稻的植硅体分析方法成为获取和鉴定稻作遗存的一个直接而有效手段。

稻作农业南传是稻作传播的重要领域之一,它与南亚语系和南岛语系的人群在内陆和东南亚地区的扩张密切相关。海南岛地域独特,应该是稻作农业南传及不同族群迁徙的关键地区。遗憾的是,以往对海南岛农业活动缺少相关研究,学界对海南岛史前农业活动知之甚少。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所毛礼米副研究员与中科院地质与地球物理研究所同行合作在海南岛万宁地区的野生稻保护区内使用泥炭取样器进行了浅层钻孔取样,部分样品送往美国Beta实验室进行了C-14精确测年,中科院古脊椎动物与古人类研究所吴妍副研究员对研究样品进行了植硅体提取与分析。研究结果表明:早在5600年前,稻作农业已扩散至海南岛,从而为稻作传播提供了新的证据,也为南岛语族的起源提供了新的线索。

该研究成果由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院地质与地球物理研究所和中国社科院考古所研究人员合作完成。论文发表于Quaternary International期刊(国际第四纪联合会刊物)。

本研究获得国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项子课题(“植物遗存物的花粉与植硅体形态鉴定”)等项目资助。

论文信息:Yan Wu*, Limi Mao*, Can Wang, Jianping Zhang, Zhijun Zhao (2016) Phytolith evidence suggests early domesticated rice since 5600 cal a BP on Hainan Island of South China. Quaternary International 426:120–125 (* Corresponding author)262016-12 -

原隐翅虫揭示白垩纪昆虫与真菌相互关系昆虫与真菌之间存在漫长的相互关系。在众多昆虫与真菌的互作关系中,菌食性在昆虫中广泛存在,而在某些具备真菌“种植”能力的白蚁或切叶蚁中尤为显著。菌食性在鞘翅目昆虫(甲虫)中较为常见,包括多种取食真菌的方式,如刮食孢子、咀嚼菌丝和经口前消化的流质吸食等。菌食习性在多数原始甲虫类群中广泛存在表明取食真菌是一种原始的食性,起源早于取食植物组织(如叶片)。尽管菌食性甲虫化石在中生代曾有报道,但一直缺乏与取食行为直接相关的形态特征。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所蔡晨阳博士、黄迪颖研究员等在距今约1亿年前的缅甸琥珀中发现了一类口器极其特化的原隐翅虫亚科昆虫化石,揭示了白垩纪中期昆虫与真菌的相互关系。研究成果于12月21日上午8时在线发表于英国《皇家学会会刊B辑》(Proceedings of the Royal Society B)上。

隐翅虫科是昆虫纲中物种多样性最高的一个庞杂类群,分为32个亚科,目前已描述种类超过62000种。然而,原隐翅虫亚科(Proteininae)是一个较小的亚科,包括5个现生族,11个现生属,约230种。原隐翅虫体型较小,常见于真菌、树皮或落叶层中。目前为止,尚无原隐翅虫化石被正式描述和报道。

此次发现并报道的是一类体型超小(长约1.3毫米)、形态原始、但口器高度特化的隐翅虫化石。通过琥珀昆虫研究的前期准备(切割、打磨、抛光和制片)、多手段的形态观察(荧光显微镜、生物显微镜和体式显微镜等)发现,这类昆虫可归入现生的原隐翅虫亚科,并命名为Vetuproteinus cretaceus(白垩古原隐翅虫)。但由于其具有多数原始特征和极其特化的口器特征,不能归入现生族中,从而建立了一新族Vetuproteinini(古原隐翅虫族)。

现生类群的分支系统学研究表明,原隐翅虫中较原始的4个族类群仅分布于冈瓦纳大陆板块,如澳大利亚和南美洲,而较进化的一个族绝大部分都分布于北半球。因此,之前有学者认为原隐翅虫亚科可能是冈瓦纳大陆起源。但缅甸琥珀中古原隐翅虫族的发现暗示了原隐翅虫亚科并非南半球起源,而其起源可能较早,在泛大陆解体之前该类群已经十分多样且广布。

白垩古原隐翅虫最为显著的特征是特化的口器。其口器发育有超长且突出的外颚叶,外颚叶端部具有盘状的“孢子刷”构造。整个外颚叶的结构酷似人们日常使用的牙刷。类似的“孢子刷”构造在现生隐翅虫总科中并非独一无二,与之相似的特化孢子刷也偶见于隐翅虫科的毛薪甲亚科(Dasycerinae)、前角隐翅虫亚科Gyrophaenina亚族的大部分属种,以及球蕈甲科(Leiodidae)的Agyrtodini族中。现生类群口器上发育的孢子刷可将真菌孢子从子实层中刮下、聚集并送入口中。

与现生类型不同的是,白垩古原隐翅虫的孢子刷发育于外颚叶末端,而非内颚叶末端。通过与现生类群取食习性的对比研究,推测这类昆虫化石很可能是利用其特化的外颚叶刮食菌类的孢子。取食对象可能是担子菌或子囊菌,也可能是其他产孢子的微生物,如粘菌等。

缅甸琥珀中原隐翅虫的发现代表了该亚科中生代唯一可靠的化石记录,证明了原隐翅虫亚科是一个古老的类群,起源早于冈瓦纳大陆裂解。更为重要的是,其代表了甲虫菌食习性的直接证据,表明昆虫与真菌的相互关系在白垩纪中期已经建立。

此项研究得到了科技部973项目,中科院先导专项、国家自然科学基金委以及江苏省自然科学基金委的资助。

论文相关信息:Chenyang Cai*, A.F. Newton, M.K. Thayer, R.A.B. Leschen, D. Huang, 2016. Specialized proteinine rove beetles shed light on insect–fungal associations in the Cretaceous. Proc. R. Soc. B.222016-12 -

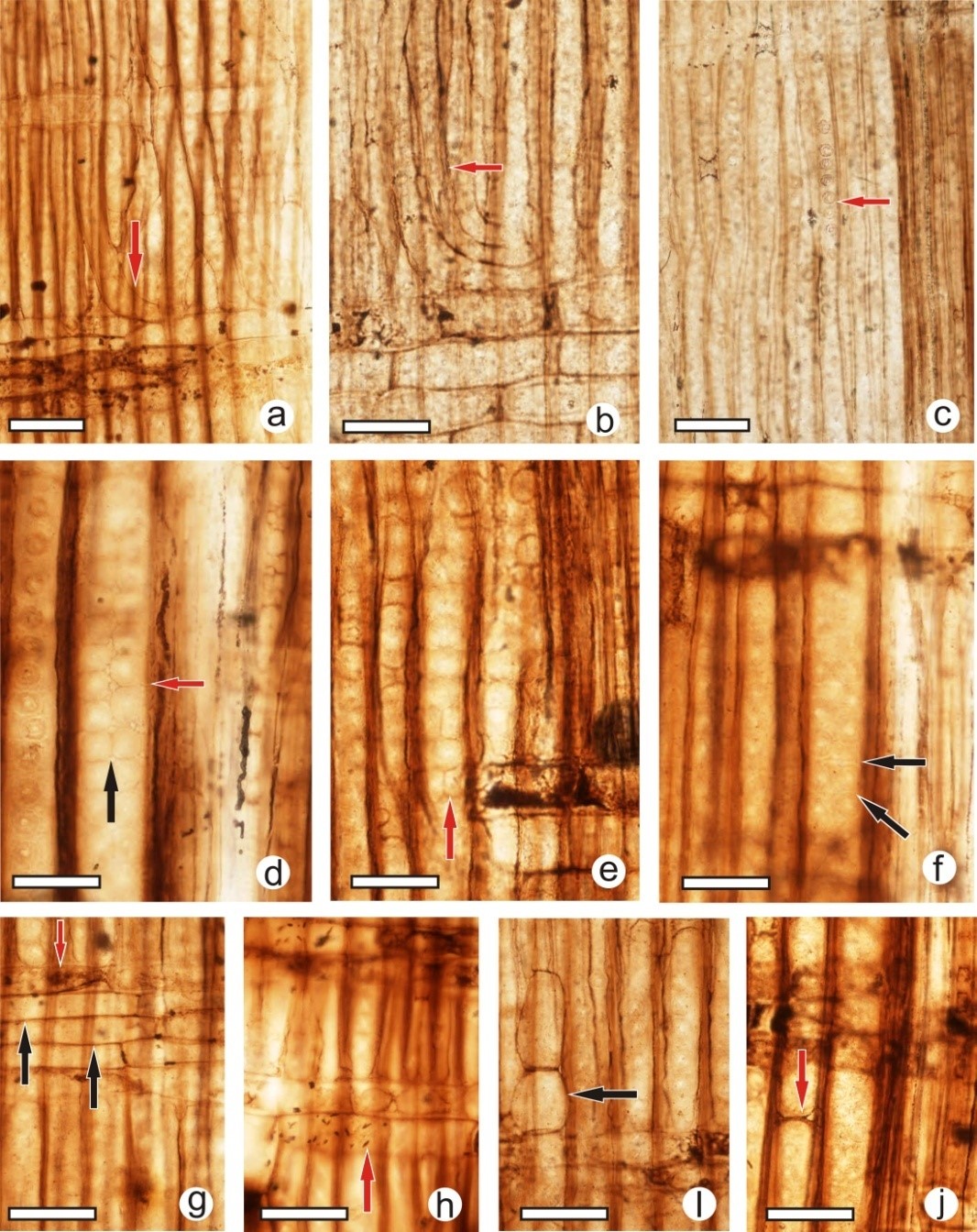

辽西发现最早的银杏植物木材化石近日,由中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员领衔的一个中法科学家研究小组在辽宁西部北票地区侏罗纪地层中发现了一种新的银杏木材化石,被命名为“辽宁银杏木”(新种)(Ginkgoxylon liaoningense sp. nov.)。这项研究工作由中国地质科学院高级工程师蒋子堃博士、中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员、法国里昂第一大学Marc Philippe教授,以及中国地质调查局沈阳地质调查中心、沈阳师范大学学者共同完成。这是目前发现的最早具有现生银杏次生木质部解剖特征的木材化石。该研究成果于2016年12月16日发表在英国《自然》出版集团旗下的学术期刊《科学报告》(Scientific Reports)上。这一发现代表了现生银杏木材演化的原始类型和早期阶段,对揭示银杏木材化石的演化具有重要意义。

现生银杏Ginkgo是广为人知的活化石,目前只有一属一种(Ginkgo biloba),该银杏属确凿的营养叶和繁殖器官化石记录可以追溯到侏罗纪早中期(距今1.7亿年)。但是现生银杏属的木材化石在白垩纪之前报道很少。本次发现自辽西北票地区的辽宁银杏木(Ginkgoxylon liaoningense )产自中、晚侏罗世之交的髫髻山组地层,距今有约1.6亿年历史,化石结构构造保存完好,具有银杏属Ginkgo的典型木材解剖特征。其生长轮清晰,不具树脂道,具有膨大的垂向薄壁细胞束,具异细胞,排列有序的柏木型交叉场纹孔,射线细胞水平壁及端壁不具孔,双列对生的径壁纹孔上方常见眉条,径壁纹孔为混合类型(既有南洋杉式径壁纹孔,又有冷杉式径壁纹孔,且南洋杉式径壁纹孔约占40%-50%)。上述解剖特征与现生银杏Ginkgo极为相似,仅径壁纹孔特征稍有差异(现生银杏冷杉式径壁纹孔占绝大多数,南洋杉式径壁纹孔所占比例较小)。

报道自辽宁西部髫髻山组中晚侏罗世的辽宁银杏木,具有现生银杏属(Ginkgo)木材所有的解剖特征,这种特征在白垩纪之前从未见报道,是古植物学者首次在侏罗纪地层中发现的具有确凿解剖构造的银杏属木材化石。辽宁银杏木的发现,不仅代表了银杏木属(Ginkgoxylon)出现时代最早的类型,而且还是现生银杏木材(Ginkgo)演化最原始的基部类型,为探究银杏木材的演化谱系提供了非常重要的化石证据。基于本次木化石的记录和新发现,可以较为完整地勾勒出银杏属木材的演化序列,即从侏罗纪原始的辽宁银杏木(Ginkgoxylon liaoningense),演化到早白垩世的中国银杏木(Ginkgoxylon chinense Zhang, Zheng et Shang),再继续演化为晚白垩世的葛如特银杏木(Ginkgoxylon gruetti Pons et Vozenin-Serra),最后演化到中新世的贝克银杏Ginkgo beckii Scott, Barghoorn et Prahash的过程,代表着径壁纹孔南洋杉型占40%-50%到逐渐减少,而冷杉型纹孔逐渐增多,最后到冷杉型占主导地位的解剖特征演化序列。本项成果对于进一步揭示燕辽生物群植物多样性特征、演化和环境背景提供了古植物解剖学证据。

本项研究得到中国科学院战略性先导B类项目、国家重点研发计划以及国家自然科学基金项目等资助,并且是IGCP632项目的成果。

论文信息:Jiang Zikun, Wang Yongdong*, Philippe Marc, Zhang Wu, Tian Ning & Zheng Shaolin, 2016. A Jurassic wood providing insights into the earliest step in Ginkgo wood evolution. Scientific Reports, 6:38191, DOI: 10.1038/srep38191 (*corresponding author)202016-12 -

腕足壳风暴沉积恢复华南古纬度及冈瓦纳大陆冰川时代风暴层是由低纬度的台风或飓风或中高纬度的暴风雪导致的特殊沉积。腕足壳风暴层是一种常见的风暴沉积产物,常形成于低纬度地区。通过晚奥陶世腕足壳埋藏方式、分布及其与现代飓风分布的对比研究发现,原位保存的腕足壳体分布在无飓风带(南北纬10°之间),而混乱埋葬的腕足壳层分布在飓风带(南北纬10°-30°之间),飓风带的形成可能是由于极地发育冰川导致高纬度和低纬度之间存在温度差所致。目前,普遍认为华南板块在石炭纪密西西比亚纪时期位于赤道附近,但它的具体古纬度位置还不清楚,另外,关于该时期冈瓦纳大陆冰期发育时间也存在争议。

为了研究华南板块密西西比亚纪时期的古纬度和该时期冈瓦纳大陆冰川发育时间,中国科学院南京地质古生物研究所要乐博士等和法国图卢兹第三大学Markus Aretz教授详细报道了华南密西西比亚纪维宪晚期-谢尔普霍夫期雅水剖面、断杉剖面和甘垌子剖面的腕足壳(大长身贝)风暴层,壳层发育底部侵蚀面、内部腕足壳混乱堆积和侵蚀结构、以及顶部的平行纹层和波状层面等结构,它们均指示风暴沉积特征。通过对大长身贝风暴层中腕足壳体的埋藏方式和沉积特征研究发现,发育三种不同埋藏和沉积类型的大长身贝风暴层:(1)具有大部分铰合和凸面向下的壳体,分布于粒泥灰岩和泥粒灰岩中;(2)以脱节和凸面向上的壳体为主,分布于泥粒灰岩中;(3)高度破碎的壳体,分布于颗粒灰岩中,这三种类型的大长身贝壳层分别形成于风暴层末端的低能环境中(风暴浪基面附近)、风暴层中部的中等水动力环境中(风暴浪基面与正常浪基面之间)和风暴层前端的高能环境中(正常浪基面之上)。风暴层前端和末端大长身贝风暴层的出现也反映它们是由风暴的筛选和搬运作用形成。华南板块维宪晚期-谢尔普霍夫期大长身贝风暴层的广泛发育,指示华南板块该时期位于飓风带(古纬度10°-30°之间),并伴随冈瓦纳大陆发育冰川沉积。

相关研究成果于近期发表在国际地学学术刊物《比利时地质学报》(Geologica Belgica)上。本项研究得到了国家自然科学基金,中科院B类先导专项和国家科技部基础性项目的支持。

论文相关信息:Gigantoproductid brachiopod storm shell beds in the Mississippian of South China: implications for their palaeoenvironmental and palaeogeographical significances. Geologica Belgica, 19/1-2: 57-67.192016-12 -

木化石揭示四川盆地两亿年前存在降温事件近期,由中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员领导的一个中法科学家团队在四川盆地北部广元地区晚三叠世地层发现了一种新的松柏类木化石--广元异木(新种),并揭示了距今两亿年左右存在着短暂的降温事件。这项成果由沈阳师范大学田宁博士、南京古生物所王永栋研究员、李丽琴博士、法国里昂第一大学菲利普博士以及曲阜师范大学和中国地质科学院专家共同完成。

四川盆地北部广元地区发育有国内外知名的距今约2亿年的须家河组植物群,是我国晚三叠世南方型植物群的重要代表。该植物群发现至今已经有130多年的历史,但长期以来一直没有木化石系统学的正式研究和报道。王永栋领衔的研究团队近年来在四川盆地开展三叠-侏罗纪之交植物多样性和环境背景研究过程中,在广元和旺苍地区须家河组的第二段沉积中发现了若干保存完好的木化石。通过木材解剖学及系统古生物学研究,创立了松柏类木化石的一个新类型,即广元异木(新种)(Xenoxylon guangyuanense sp. nov.)。该化石标本保存完好的解剖构造,具有异木属典型的木质部特征,包括管胞径壁纹孔特征和窗格型交差场纹孔。这是我国首次在四川盆地晚三叠世沉积中发现异木属化石,也是继广东北部地区之后,在华南晚三叠世发现的第二个异木属化石记录,对于揭示异木属的早期辐射演化具有重要意义。

异木属是中生代具有重要古地理及古生态指示意义的木化石代表类群,其化石记录集中在北半球高纬度地区,且呈绕极式分布模式,被认为是湿凉气候的指示植物。广元异木化石在须家河组的发现指示位于低纬度东特提斯东缘地区的四川盆地,在距今2亿年左右的晚三叠世,在整体温暖湿润气候背景下,存在短期的降温事件。这一观点与特提斯西缘诺利-瑞替期欧洲地区同位素地球化学证据所揭示的气候降温事件相一致。另外,这一新发现的木化石具有明显的生长轮,也表明四川盆地在晚三叠世存在显著的季节性气候变化并与当时的巨型季风气候存在一定的关系。

本研究得到国家重点基础研究发展计划项目、国家自然科学基金项目、中科院知识创新交叉合作团队项目和IGCP632项目等共同支持, 相关成果于国际地学综合学术期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)最新一期发表。

论文相关信息:Tian N, Wang Y D*, Philippe M, Li LQ, Xie XP , Jiang ZK , 2016. New record of fossil wood Xenoxylon from the Late Triassic in the Sichuan Basin, southern China and its palaeoclimatic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 464: 65-75 (*corresponding author).162016-12 -

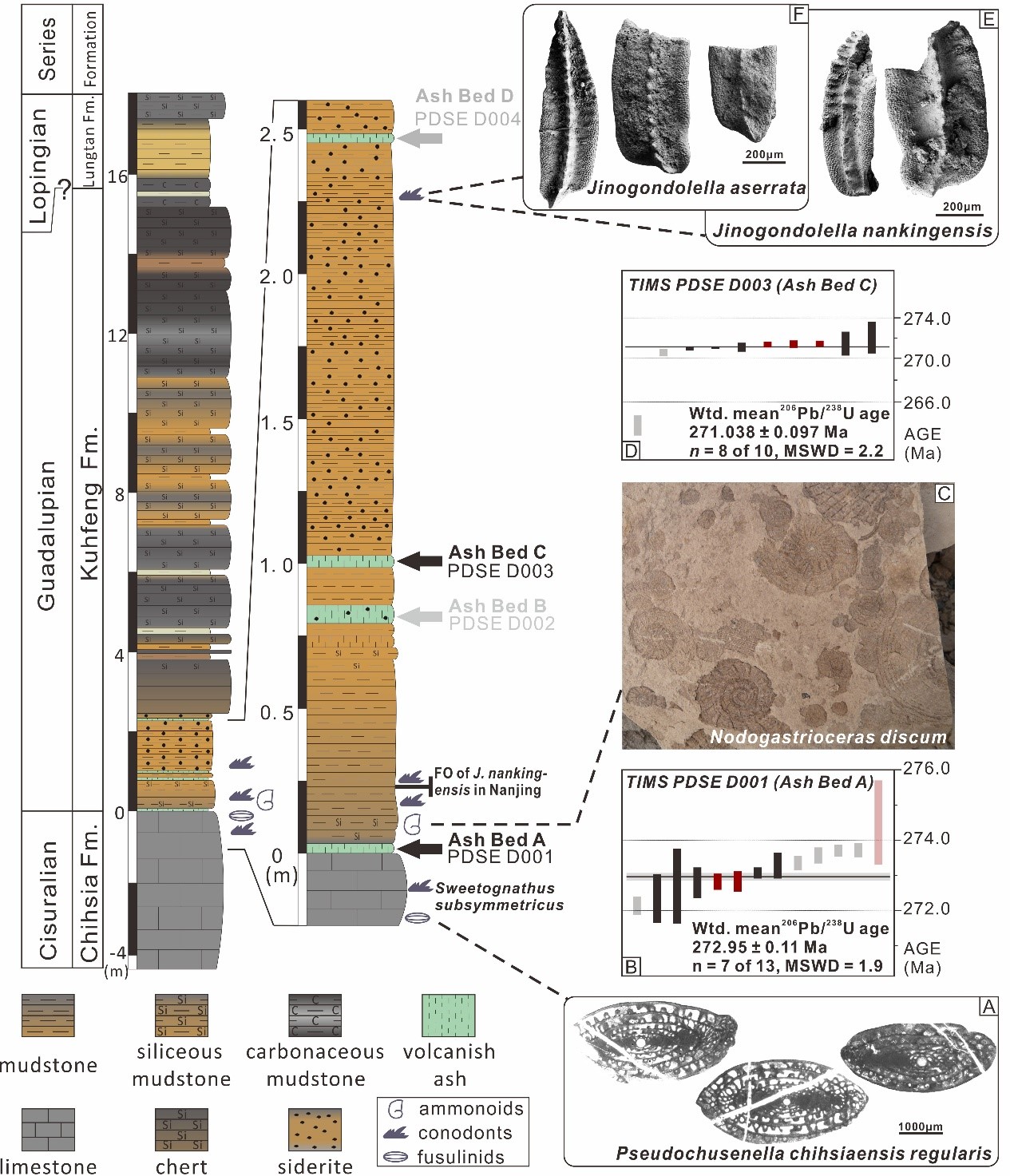

华南锆石测年精确标定国际地层表瓜德鲁普统底界年龄中二叠世(瓜德鲁普世)发生了一系列全球重大地质和生物事件。泛大陆由长期稳定的汇聚阶段转入裂解阶段,海平面大幅度下降,海水87Sr/86Sr比值在瓜德鲁普世卡匹敦期达到显生宙最低值,地磁极性由石炭纪晚期到二叠纪中期反向极性超期进入二叠-三叠纪混合极性超期,瓜德鲁普世末期还发生了一次严重的生物大灭绝事件,与之伴随的峨眉山大火成岩省事件被认为与这次生物灭绝有着紧密的联系。阐明这些事件发生的时间和速度需要高精度的中二叠世年代地层框架。但相比二叠纪其它时间段,二叠纪中期年代地层框架的研究却非常薄弱。二叠纪现有的高精度同位素年龄数据几乎都来自乌拉尔统和乐平统,瓜达鲁普统(中二叠统)的高精度同位素年龄数据几乎没有。国际年代地层表中的中二叠统年龄基本上都是依靠内插法估算得出的。

为建立高精度中二叠世年代地层框架,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队张华副研究员、硕士研究生吴琼等,对安徽巢湖孤峰组底部的火山灰进行了锆石U-Pb年代地层学研究。通过对巢湖地区和南京地区栖霞组顶部和孤峰组底部牙形类、?类、菊石和放射虫化石的研究和对比,认为华南瓜德鲁普统底界应该位于孤峰组底界附近。本研究对孤峰组底部包括与栖霞组岩性界线处的三层火山灰进行了SIMS 和CA-ID-TIMS锆石U-Pb测年,获得了两个可靠的TIMS高精度U-Pb年龄数据。其中,位于孤峰组底界的火山灰层TIMS年龄为272.95 ± 0.11 Ma,该年龄是瓜德鲁普世时间段内具有年代地层框架意义的最高精度年龄,这一高精度同位素年龄将作为瓜德鲁普统底界年龄写入最新的《国际年代地层表》中。这是国际年代地层表中同位素年龄值继二叠系乐平统底界、二叠系-三叠系之交和埃迪卡拉系底界等少数几个以后,又一次采用中国剖面的数据。结合此次获得的瓜德鲁普统底界年龄与已有的瓜德鲁普统顶界高精度锆石同位素U-Pb年龄259.1 ± 0.5 Ma,瓜德鲁普统的时间跨度被修订为13.85 ± 0.51 myr。

本项研究得到了国家自然科学基金和中国科学院先导专项的支持,相关成果于近期在国际地学学术期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)在线发表。

论文相关信息:Wu, Q., Ramezani, J., Zhang, H.*(通讯作者), Wang, T.T., Yuan, D.X., Mu, L., Zhang, Y.C., Li, X.H., Shen, S.Z., Calibrating the Guadalupian Series (Middle Permian) of South China, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.11.011.152016-12