图片新闻

-

几丁虫多样性及生物地层研究取得新进展华南宜昌地区是奥陶纪生物地层及生物宏演化的经典地区。中—上奥陶统庙坡组为一套在扬子台地上的局部凹陷中沉积的笔石页岩地层,各门类(如腕足类、三叶虫、笔石、介形虫、牙行类、疑源类、几丁虫等)生物化石保存精美,丰度大,分异度高,对研究该时段各主要门类的生物多样性及生物地层至关重要。

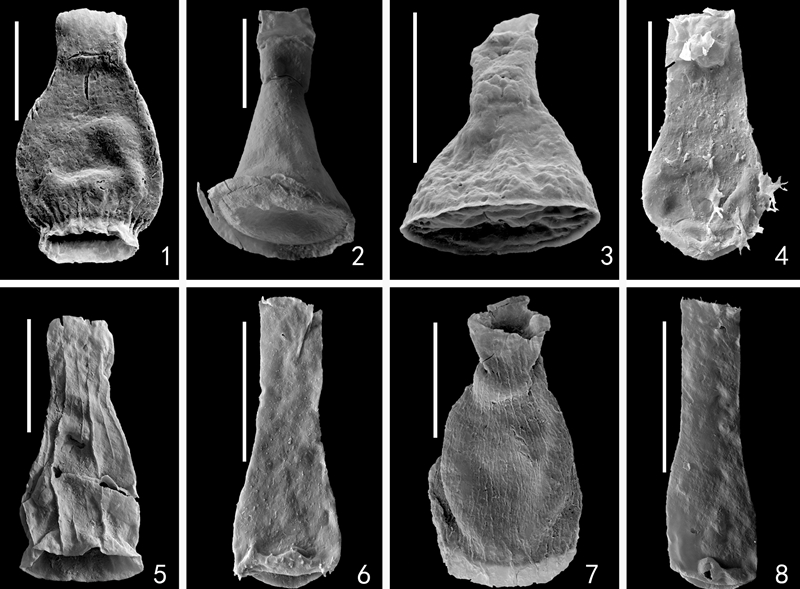

几丁虫作为一类已灭绝的海生生物化石,其亲缘关系和分类位置一直没有明确定论(现在多数学者认为其是某类后生动物的囊壳),然而其演化快,分布广,是开展奥陶纪生物地层研究的重要门类之一。对该时期的几丁虫展开系统古生物学及生物地层学研究,将有助于深化该时期的生物宏演化研究,提高区域内外地层对比的精度。

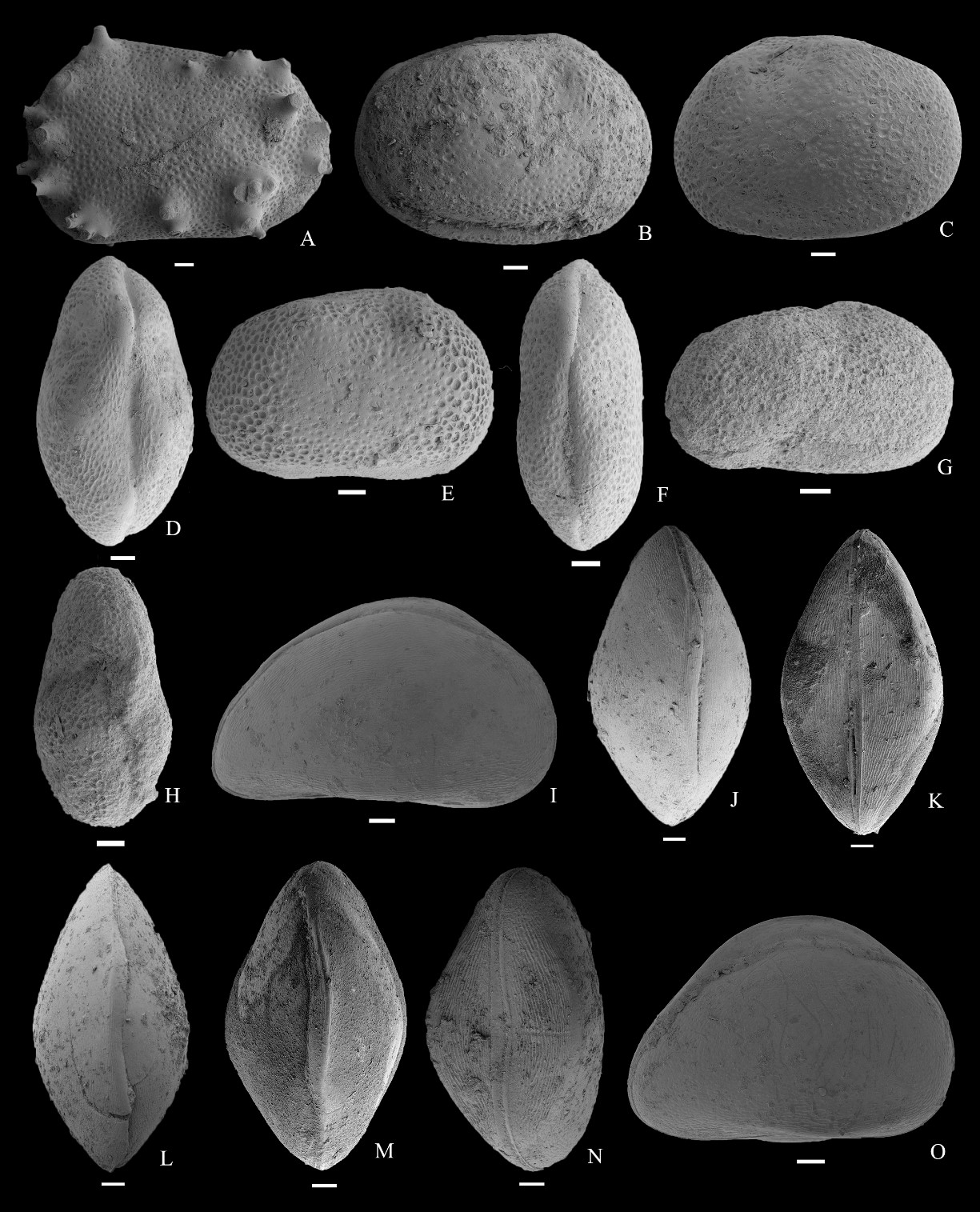

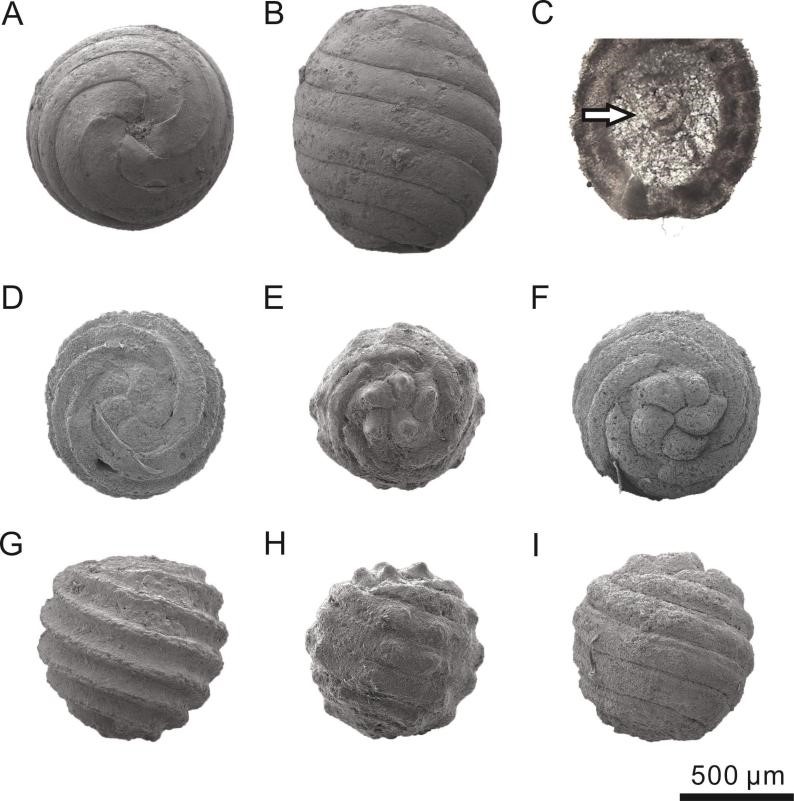

基于以上目标,中国科学院南京地质古生物研究所梁艳博士、唐鹏博士与法国科学中心的Florentin Paris教授对湖北宜昌界岭剖面庙坡组的几丁虫展开系统古生物学、生物多样性及生物地层学研究。研究揭示了一个高丰度、高分异度的几丁虫化石组合,含16属43种,极大地丰富了该时期的几丁虫材料。首次在华南地区报道了波罗的地区中、晚奥陶世之交的带化石分子Laufeldochitina stentor及特征分子Cyathochitina sebyensis,冈瓦纳北部特征分子Lagenochitina ponceti亦为首次在华南出现。庙坡组的几丁虫属于中奥陶世达瑞威尔晚期至晚奥陶世桑比早期,其生物地理分区不明显。该研究建立了1个几丁虫生物带:Laufeldochitina stentor带,进一步划分为Cyathochitina megacalix sp. nov.和Armoricochitina granulifera 2个亚带,用于区域内外的生物地层对比。建立了Cyathochitina megacalix sp. nov., Cyathochitina raricostata sp. nov. 及Eisenackitina tenuis sp. nov. 3个新种。

论文于近期发表在国际古生物学期刊Review of Palaeobotany and Palynology上。本项研究得到国家自然科学基金及现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助,是国际地学计划IGCP 653的阶段成果。

论文相关信息:Yan Liang, Florentin Paris, Peng Tang. 2017. Middle–Late Ordovician chitinozoans from the Yichang area, South China. Review of Palaeobotany and Palynology 244, 26-42. Doi: 10.1016/j.revpalbo.2017.04.004.022017-08 -

热河生物群叠饰叶肢介模式标本形态学研究新发现叶肢介是一种淡水甲壳类节肢动物,个体很小,一般在几个毫米到两个厘米左右。叶肢介身体包括软体部分和壳体部分,软体部分像虾,包括头部、胸腹部和尾部,壳体像贝壳,几丁质,左右对称。从泥盆纪开始出现,一直延续到现在,中生代尤其繁盛,通常在湖相沉积中大量保存。现生的叶肢介通常生活在安静、碱性的淡水里,也经常生活在像水稻田这样临时性的水体中,甚至在水池中都有分布。叶肢介化石对非海相地层划分和对比有非常重要的作用。

叠饰叶肢介(Diestheria)是中国北方热河生物群早白垩世东方叶肢介动物群的重要组成部分。长形叠饰叶肢介(Diestheria longinqua Chen)的模式标本采集自中国辽西地区义县大康堡下白垩统义县组,现在存放在中国科学院南京地质古生物研究所的标本馆里。正模标本(NIGPCAS 15462)为一个左壳瓣的外模,副模标本(NIGPCAS 15463)为一个右壳瓣标本。

之前对叶肢介化石的研究大多都是使用光学显微镜进行观察和照相,使得很多细微的具有分类学意义的形态学特征可能很难被观察清楚。

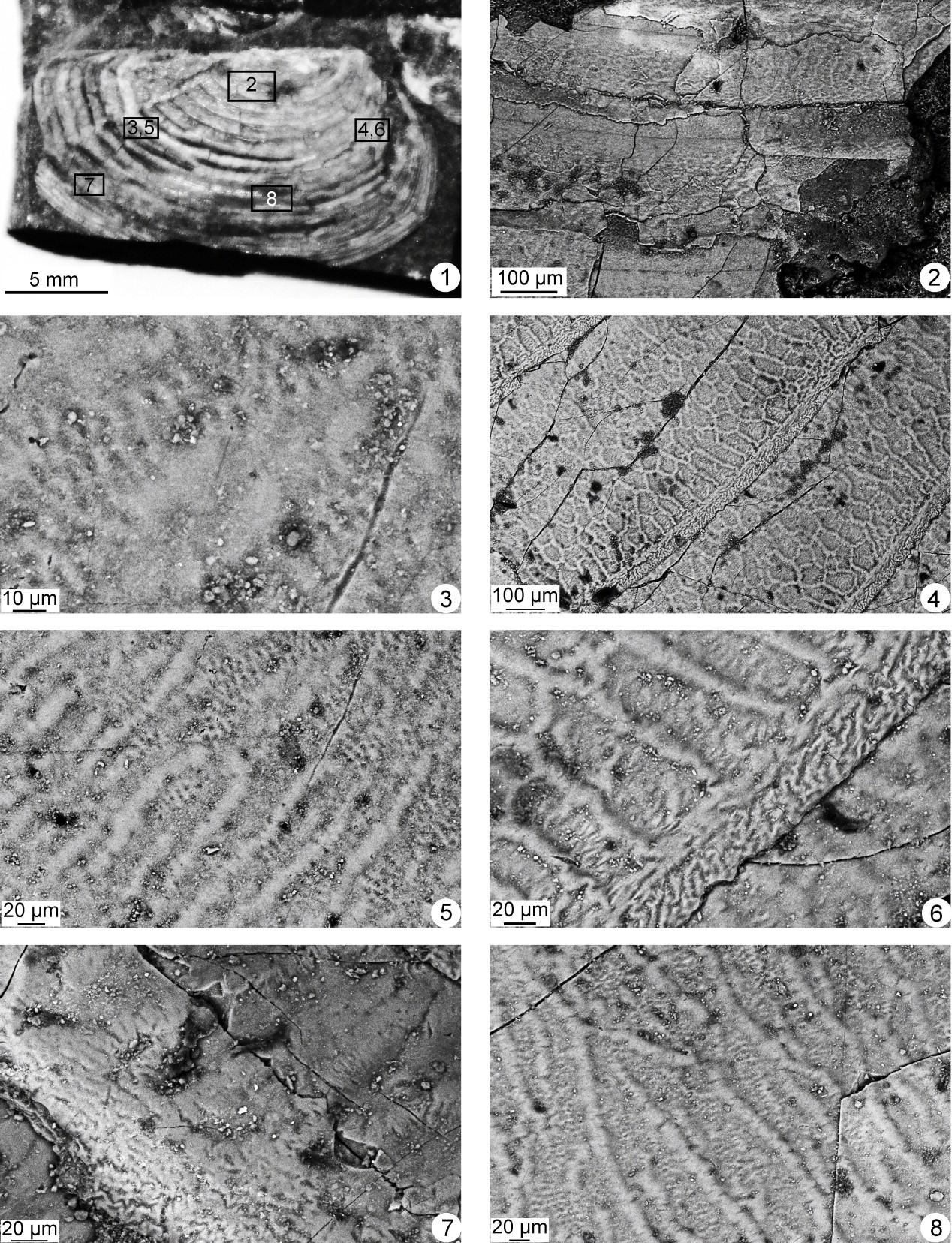

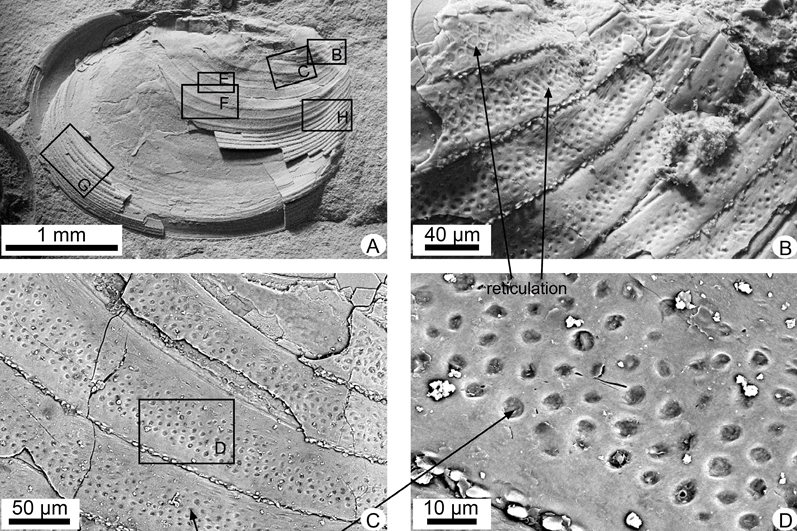

最近,南京古生物所研究生李玉玲、滕晓,研究员李罡和日本新泻大学教授Matsuoka Atsushi使用LEO 1530 VP扫描电子显微镜对长形叠饰叶肢介副模标本(NIGPCAS 15463)进行了观察和描述。此次研究发现了一些之前未被识别的形态特性:生长带上分布有细小的线脊装饰;壳瓣中后部生长带上的放射线脊装饰中交叉有不规则的网状装饰,这些网状装饰和之前在新叠饰叶肢介(Neodiestheria)中观察到的均匀分布的针孔装饰不同。这项研究表明,今后我们有必要对叠饰叶肢介其他物种的标本进行更多的形态学研究,来验证是否所有叠饰叶肢介都有这种线脊中夹有不规则分布的网状装饰结构。

相关研究成果于近期发表在《日本新泻大学学报》(Sci. Rep. Niigata Univ. (Geology))上。本项研究得到了国家自然科学基金的支持。

论文相关信息:Yuling LI, Xiao TENG, Atsushi MATSUOKA, Gang LI, 2017. SEM morphological study of clam shrimp Diestheria (spinicaudatan) of the Jehol Biota of China. Sci. Rep.Niigata Univ. (Geology) , No. 31, 69?74.

312017-07 -

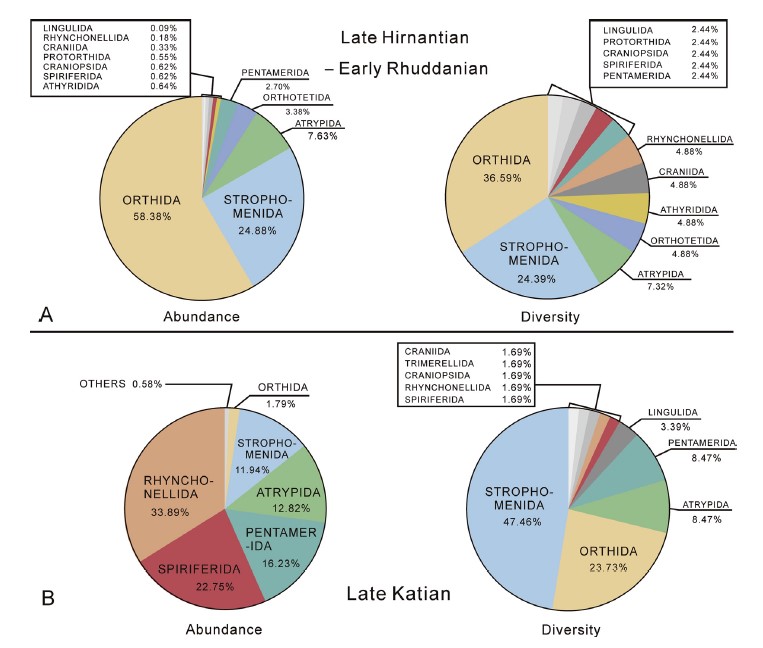

腕足动物研究表明奥陶纪末大灭绝存在复杂生态效应奥陶纪末大灭绝是显生宙以来地球生态系统遭受的第一次大规模集群灭绝事件,也是古生代演化动物群(Paleozoic Evolutionary Fauna)起源及早期演化以来所经历的第一次重大转换。灭绝事件在生物多样性损失上居显生宙五大灭绝事件的第2位。近年有研究认为该次大灭绝事件在生态系的破坏程度上与其多样性损失极不相称,生态系统所遭受的损失远低于其它4次大灭绝事件,仅在显生宙多次大规模灭绝事件中排第6位,甚或第7位。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所黄冰研究员等基于华南奥陶纪末大灭绝后残存期的底栖壳相动物群--腕足动物群资料(已以专著的形式发表),从丰度模型、底栖组合等方面详细分析了大灭绝后残存期的腕足动物生态格局。为了进一步了解大灭绝的生态效应,黄冰等还进一步比较了大灭绝前后两套不同的腕足动物群中相近分子居群结构,从而得出奥陶纪末大灭绝在居群级别的生态效应,这是关于奥陶纪末大灭绝研究一种全新的尝试。此外,对全球奥陶纪末大灭绝后残存期腕足动物多样性及底栖组合的资料分析,对近期相关学者的“大灭绝后残存期不存在或罕见腕足动物深水底栖组合”的观点提出了质疑和重要补充,认为华南并不一定是奥陶纪末大灭绝时腕足动物的避难所。相关研究同时表明,奥陶纪末大灭绝事件前后腕足动物组合的生态分布变化不大,大灭绝事件对生态系统的影响可能确实有限。

通过分析华南奥陶纪末大灭绝前后腕足动物丰度及多样性资料在高级分类阶元上的表现,证实了具志留纪特色的腕足动物于大灭绝前就已开始大量出现甚至在局部趋于繁盛,奥陶纪末大灭绝只是短暂点断了它们取代奥陶纪特色腕足动物的进程。

该项研究从居群、底栖组合到高级分类阶元不同层次上深入探索了奥陶纪末大灭绝后复杂的生态效应。

论文相关信息:Huang Bing, Harper D A T, Rong Jiayu, Zhan Renbin. 2017. Brachiopod faunas after the end Ordovician mass extinction from South China: Testing ecological change through a major taxonomic crisis. Journal of Asian Earth Sciences, 138: 502–514.262017-07 -

延吉盆地叶肢介及地层对比研究取得新进展叶肢介是一种淡水甲壳类动物,个体大小一般在几毫米到两厘米之间。它由形似虾的软体和形似贝壳的弱矿化的几丁质壳瓣两部分组成。叶肢介的分布时代从泥盆纪一直延续至今。它们广泛分布在晚石炭世以来的陆相地层中,是非海相生物地层划分和对比研究的重要手段之一。

延吉叶肢介群广泛分布于东亚地区早白垩世非海相地层中,其主要成员有延吉叶肢介(Yanjiestheria)、新叠饰叶肢介(Neodiestheria)、直线叶肢介(Orthestheria)和似直线叶肢介(Orthestheriopsis)的分子。冠名属延吉叶肢介最早发现于中国东北的一个中生代断陷盆地——延吉盆地,位于吉林省东部延边朝鲜族自治州。随后,该叶肢介群相继被发现于中国东南沿海、中国西北地区、朝鲜和日本西南部。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所研究生滕晓和李罡研究员在延吉盆地阿尔布阶上部大拉子组发现了鄂尔多斯叶肢介(Ordosestheria)的分子,这些叶肢介曾被划归为直线叶肢介。这次的发现表明,鄂尔多斯叶肢介的分布范围比过去推测的更广泛;同时,鄂尔多斯叶肢介也是延吉叶肢介群的基本组成成员,可应用于中国及邻区相关地层的划分和对比。

此外,结合之前的研究,可以推测鄂尔多斯叶肢介起源于非洲北部巴雷姆期早期地层中,并在早阿普特期迁徙至东亚地区的鄂尔多斯盆地,随后又在晚阿尔布期向东扩散至古太平洋西部沿海地区的延吉盆地。

相关研究成果发表在国际地质学期刊《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上。本项研究得到国家自认科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)的资助。

论文相关信息:Xiao Teng, Gang Li. 2017. Clam shrimp genus Ordosestheria from the Lower Cretaceous Dalazi Formation in Jilin Province, north-eastern China. Cretaceous Research, doi: 10.1016/j.cretres.2017.06.011.192017-07 -

研究揭示晚泥盆世守刚蕨真叶植物演化特征真叶植物(euphyllophyte),是广义蕨类、节蕨类植物、前裸子植物和裸子植物所组成的类群,在晚泥盆世具有丰富的化石记录,出现了片状的叶子。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所徐洪河研究员与北京大学王德明教授等研究人员人开展合作,对我国晚泥盆世早期真蕨类植物守刚蕨(Shougangia)进行了深入研究。本次研究工作弥补了此前守刚蕨研究中仅有压型化石资料的不足,而是专门针对该植物的解剖结构开展了调查,并对植株进行了复原重建。

守刚蕨茎干部分解剖结构具有中始式多裂中柱,木质部束具有四极或仅具有弯折的延伸两端。主枝具有次生木质部。守刚蕨类在泥盆纪枝蕨类植物属于较特化的类型。在晚泥盆世植物中,次生生长已经很普遍,这一方面与大气中二氧化碳浓度骤降具有一定的关系,另外,也可能与真叶植物中大型叶的辐射演化相对应。

研究成果最近发表在《系统古生物学杂志》(Journal of Systematic Palaeontology)上。

论文相关信息:Wang D-M*, Zhang Y-Y, Liu L, Xu H-H*, Qin M, Liu L. 2017. Reinvestigation of the Late Devonian Shougangia bella and new insights into the evolution of fern-like plants, Journal of Systematic Palaeontology. Doi: 10.1080/14772019.2017.1289269172017-07 -

松辽盆地晚白垩世介形类动物研究取得进展松辽盆地是最大的白垩纪陆相沉积盆地之一,几乎保存了完整的白垩纪陆相沉积序列并产出极其丰富的介形类化石。早白垩世晚期至晚白垩世早期(Aptian-Cenomanian),全球发生了大规模的海侵事件,致使陆相介形类的生境减少,曾经在全球广泛分布和繁盛的“Purbeck-Wealden”类型的陆相介形类动物的丰度和分异度都急剧锐减,甚至在全球大多数地区出现绝灭或无化石记录的现象。因此,松辽盆地完整的白垩纪陆相沉积序列和丰富的介形类化石资源,为探讨陆相介形类化石的分类学、演化、生物地层对比以及重建古湖泊环境都提供了绝佳的研究材料。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王亚琼博士、泮燕红副研究员与维也纳大学Benjamin Sames博士以及中国地质大学(北京)席党鹏副教授等合作研究了松辽盆地沈家屯地区露头剖面的介形类化石样品,明确沈家屯地区的沉积序列为晚白垩世嫩江组的沉积而非地质填图所标示的第四纪沉积。

本次研究还对嫩江组介形类动物群进行了全面的系统厘定,并识别出一些介形类分子的个体发育及性二型现象。研究发现嫩江组介形类动物群不含女星介分子、Cytheroidea和Darwinuloidea超科分子,可能指示在晚白垩世晚期(Campanian)女星介分子在全球的丰度和分异度都急剧下降;同时缺乏具孵育囊类介形类化石(Cytheroidea和Darwinuloidea超科分子)表明松辽盆地在嫩江组沉积时期水体波动性大且与外界缺乏水系沟通。

论文在国际地质学期刊《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上发表。本项研究得到国家自然科学基金委、中国科学院资源地层学与古地理学重点实验室等的资助。

论文相关信息:Yaqiong Wang, Benjamin Sames, Huanyu Liao, Dapeng Xi, Yanhong Pan. 2017. Late Cretaceous ostracod fauna from the Shenjiatun Section (Songliao Basin, Northeast China): Biostratigraphic and Palaeoecological implications. Cretaceous Research, doi: 10.1016/j.cretres.2017.05.001.062017-07 -

新疆中泥盆世发现具过渡演化特征的微小真叶植物泥盆纪(距今4.2-3.6亿年)是陆地景观发生显著改变的时期,植物界中出现了多种多样的植物类型,各种高大的早期真蕨类植物,石松类、工蕨类植物几乎占据了当时所有的陆地,大规模的森林也首次出现。新疆准噶尔盆地西缘地区泥盆纪地层剖面连续,产出有非常丰富的中泥盆世植物化石,该地区已经成为我国北方区中泥盆世晚期植物群的代表产地。

长期以来,泥盆纪的微小型植物(植物的茎干宽度不超过2 mm)化石,由于植物体微小易被忽视,化石挖掘难度大,难以找到营养部分与繁殖部分有机连接的标本,因此相关的研究并不多。但微小型植物却是构成泥盆纪植物群中非常重要的一类植物,其对于探讨古植物的演化和多样性、认识植物群的特征以及古植物地理分化具有重要的研究意义。

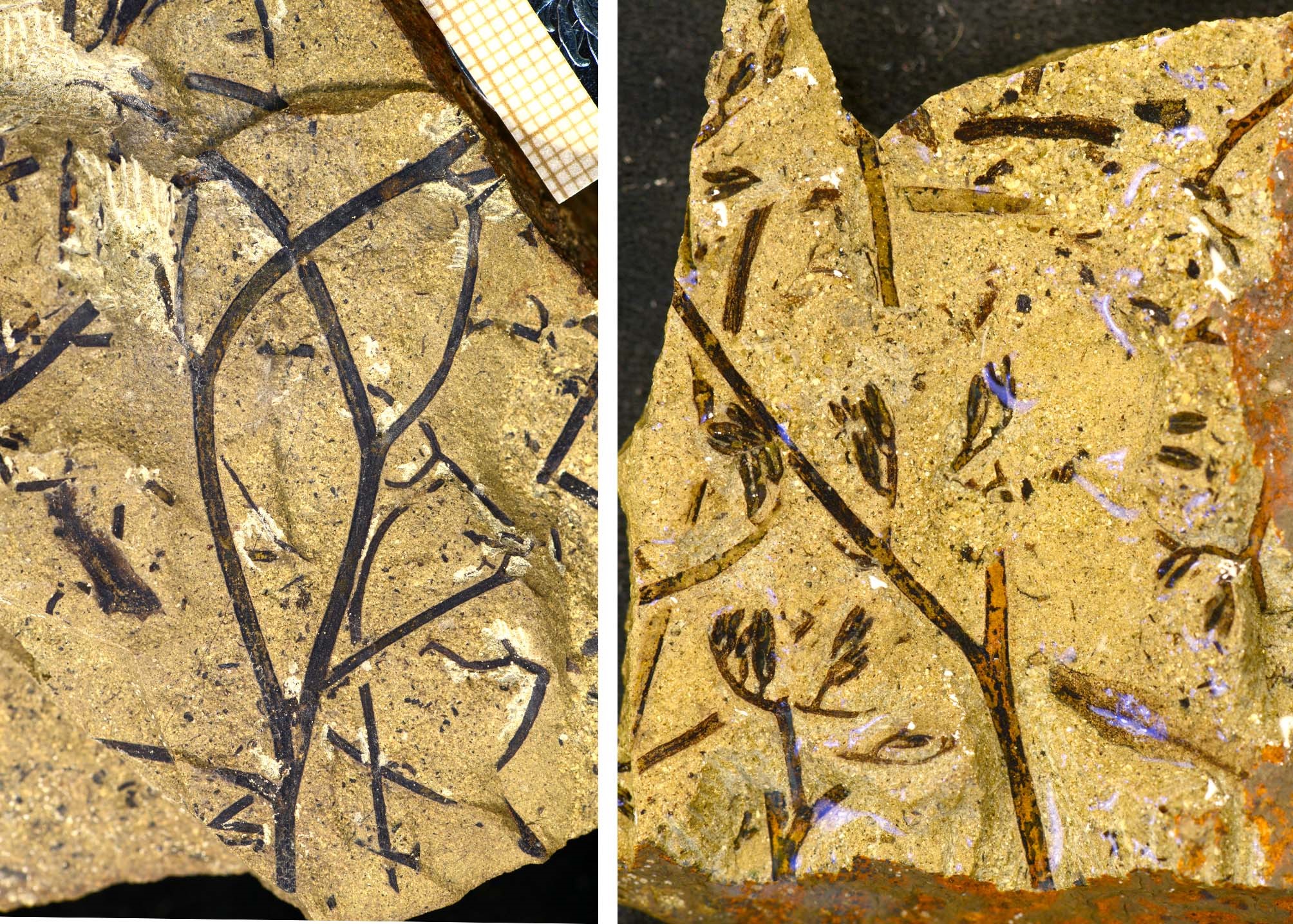

中国科学院南京地质古生物研究所徐洪河研究员等人长期在新疆北部准噶尔盆地西缘地区开展泥盆纪古生物学和地层学的研究工作,在该区域发现了一种独特的微小型真叶植物(euphyllophyte,真维管植物中除石松植物外的其他类群,即节蕨、真蕨和种子植物),该植物茎干纤细,最大茎干的宽度还不足2mm,植物具有至少三级分枝,主枝交互着生有特征明确的二级枝,二级枝短小,着生有成对的三级枝。该植物的繁殖部分短枝全部位于繁殖枝的一侧,繁殖小枝末端着生有1-4对长纺锤形的孢子囊。该植物被定名为光滑窦氏蕨(Douaphyton levigata),属名的建立来自于上世纪70-80年代在新疆从事地质调查工作的窦亚伟先生。

窦氏蕨虽然植株微小,但其具有独特的三维分枝系统,这种三维分枝体系在前裸子植物中较为多见。新疆准噶尔盆地的窦氏蕨体现了泥盆纪植物不同性状特征的镶嵌式演化,可能也代表了原始的真叶植物与前裸子植物之间的某种过渡类型。

论文相关信息:Xu, H.-H., Wang, Y., Tang, P., Wang, Y., 2017. A new diminutive euphyllophyte from the Middle Devonian of West Junggar, Xinjiang, China and its evolutionary implications. Alcheringa.072017-06 -

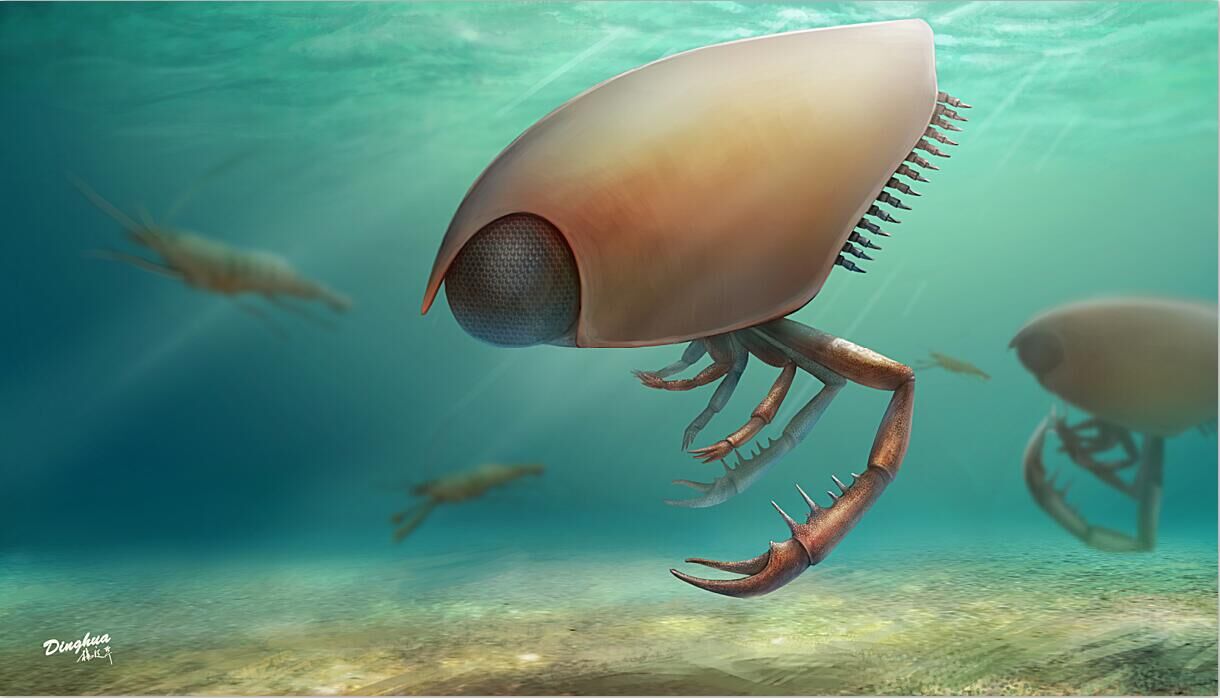

安徽巢湖早三叠世发现一类形态特异的节肢动物袋头类(Thylacocephala)是一类底栖型的海生节肢动物,它们具有左右对称的非钙质双瓣壳,一对大的复眼,三对大的捕食足,8-16对游泳足,8对鳃以及分节的体节。此前发现的化石材料多数仅保存壳体,因而目前其分类主要依据其壳体形态和表面的壳饰。其化石记录自志留纪至白垩纪,然而多样性一直较低,关于其分类位置和生态特性也一直存在争议。

我国安徽巢湖发育完整的下三叠统海相地层,其中在南陵湖组上段(奥伦尼克阶斯帕斯亚阶)发现的以巢湖鱼龙为代表的海生爬行动物群落代表了二叠纪末生物大绝灭事件后海洋生态系统的全面复苏。中国科学院南京地质古生物研究所的季承博士与北京大学及国外合作者首次在这段地层中发现了袋头类节肢动物的材料,这也是这一类动物在我国下三叠统的首次发现。系统学研究表明这是袋头类安琪虾属(Ankitokazocaris)的一个新种巢湖安琪虾(A. chaohuensis),与产自日本和马达加斯加同期地层中的同属材料关系密切,表明在早三叠世这三个地区存在重要的古地理联系。

在产巢湖安琪虾的层位还发现了几枚内含牙形石的粪化石,其大小和表面形态初步排除了其来自于海生爬行动物和鱼类的可能性。通过对比现生节肢动物身体与粪便大小以及志留纪袋头类的壳与肠道的大小比例关系,推断巢湖的这些粪化石很有可能来自于同层位的巢湖安琪虾。另一方面,巢湖安琪虾具有发达的复眼和三对大的捕食足,此前研究认为这一类动物应具有主动发现并捕食一些小型动物(如小虾)的能力,进而它们也很可能捕食牙形动物。此外,在几枚破损的巢湖安琪虾壳体中还发现了牙形石的保存,暂时无法确认其来自胃容物,但很可能与其取食行为有关。这也是袋头类节肢动物与牙形动物之间捕食关系证据的首次发现。

论文近期在德国《古生物学杂志》(Pal?ontologische Zeitschrift)在线发表。本项研究得到国家自然科学基金,中国科学院资源地层学与古地理学重点实验室以及现代古生物学和地层学国家重点实验室等的资助。

论文相关信息:Cheng Ji, Andrea Tintori, Dayong Jiang and Ryosuke Motani, 2017. New species of Thylacocephala (Arthropoda) from the Spathian (Lower Triassic) of Chaohu, Anhui Province of China. Pal?ontologische Zeitschrift, DOI: 10.1007/s12542-017-0347-7.312017-05 -

准噶尔盆地发现三叠纪大型原蜻蜓目化石二叠纪末期的生态危机造成了三叠纪初期昆虫多样性和丰度的急剧降低,直到中-晚三叠世昆虫才走出低迷,进入辐射期。昆虫纲蜻蜓总目受二叠纪末和三叠纪末灭绝事件的影响尤为明显,其中的原蜻蜓目出现于晚古生代晚期,在中-晚三叠世进入辐射期,但于三叠纪末灭绝。原蜻蜓目的Triadophlebiomorpha支系代表了古生代巨型蜻蜓和现代蜻蜓的形态学“链接”,然而关于该支系的身体结构和生物古地理研究较少。

近几年,中国科学院南京地质古生物研究所张海春研究员主导的“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”在新疆准噶尔盆地对陆相三叠系进行了详细的地质考察和化石采集工作,在盆地南缘和西北缘发现了一些新的昆虫化石产地和大量昆虫化石,对这些昆虫群的系统研究将有助于恢复三叠纪昆虫的复苏和辐射过程以及追溯部分现生昆虫类群的起源。

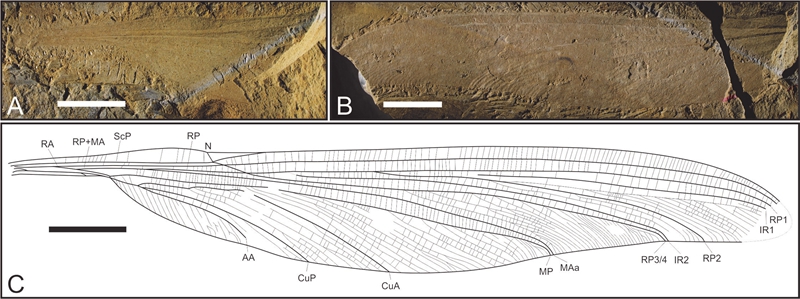

最近,该团队成员、香港大学博士研究生郑大燃等于准噶尔盆地西北缘深底沟剖面上三叠统白碱滩组发现了一枚保存较好的大型原蜻蜓目化石,因其具有独特的翅脉系统建立了一个新科:中国三叠蜓科(Sinotriadophlebiidae fam. nov.),归属于Triadophlebiida支系。我国中生代陆相地层虽已发现大量蜻蜓类化石,但多产自侏罗纪和白垩纪地层,属于蜻蜓目;仅在陕西铜川中-上三叠统铜川组由该团队发现了一枚破碎的原蜻蜓目化石。该新科化石是我国第二枚中生代原蜻蜓目和三叠纪蜻蜓总目化石,同时也是我国中生代目前已知的第二大蜻蜓类化石(单翅长101–102 mm),略小于内蒙中-晚侏罗世的赵氏修复蟌蜓(前翅长107.6 mm)。

深底沟剖面白碱滩组发现了大量的昆虫、哈萨克虫、鱼、植物和孢粉化石。白碱滩组孢粉植物群主要继承了上三叠统克拉玛依组上段的孢粉植物群特征,与上三叠统郝家沟组孢粉植物群接近。准噶尔盆地西北缘的白碱滩组与盆地南缘和东缘的黄山街组(Carnian期)至郝家沟组(Norian–Rhaetian期)可以对比,因而白碱滩组时代为Carnian–Rhaetian期。Triadophlebiida支系中除中国三叠蜓科以外的其他类群仅记录于吉尔吉斯斯坦的Madygen组(Ladinian–Carnian期)。本研究表明深底沟的新昆虫群时代可能为Carnian期,与Madygen昆虫群存在密切的联系。

本项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和香港大学基金资助。 相关成果近日在线发表在英国Nature出版集团Scientific Reports上。

论文信息:Zheng, D.R., Nel, A., Wang, H., Wang, B., Jarzembowski, E.A., Chang, S.-C., Zhang, H.C., 2017. The first Late Triassic Chinese triadophlebiomorphan (Insecta: Odonatoptera): biogeographic implications. Scientific Reports, doi:10.1038/s41598-017-01710-7.

242017-05 -

轮藻化石揭示山东平邑盆地白垩系-古近系界线位置白垩系-古近系(K/Pg)界线标志着新生代的开始,是最重要的地质界线之一。该界线记录的白垩纪末生物大灭绝是地球生命史中五大灭绝事件之一,导致了海洋中菊石和箭石等生物的灭绝;同时,统治地球长达1.5亿年的(非鸟)恐龙时代也宣告结束。

白垩系-古近系界线粘土层是寻找该界线的标志,该粘土层的底界也是古近系丹麦阶的开始,但这一界线粘土层在非海相地层中很难找到,使得非海相白垩系-古近系界线难以确定。然而,在非海相盆地中,轮藻化石在该界线附近常十分丰富,轮藻植物群的显著变化有助于白垩系-古近系界线的识别。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的李莎博士等与西班牙巴塞罗那大学Carles Martín-Closas教授合作,研究了中国平邑盆地白垩系-古近系界线附近轮藻植物群的变化,并进行了欧亚大陆内部同期轮藻植物群的对比,进而提出了平邑盆地白垩系-古近系界线位置。相关成果近期发表于国际期刊Cretaceous Research。

传统中国轮藻化石的鉴定多以单个或几个藏卵器为研究对象,缺乏对整个居群的统计和测量,未考虑居群特征和种内变异,分类标准也未统一,导致中国难以用轮藻开展洲际生物地层对比及白垩系-古近系界线的标定。

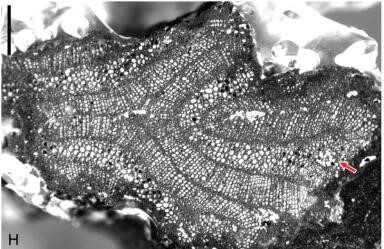

在山东平邑盆地轮藻化石的研究中,结合了中国和欧洲的鉴定方法,如根据底板特征厘定属种,中国使用的属种名Porochara anluensis实际属于Feistiella属;如通过居群统计和分析,有效识别了轮藻Peckichara varians的种内变化,避免了将因种内变化产生的不同形态鉴定为不同属种的情况;通过对比中欧标本,发现在中国白垩系-古近系界线附近丰度很高的Gobichara deserta实际为欧洲Microchara cristata的晚出异名(图1)。

在统一鉴定标准的基础上,通过使用欧亚分布的、生态分布广的属种(图2,3)命名山东平邑盆地的轮藻生物带,使之能与欧洲的轮藻生物地层进行对比。欧洲地区陆相白垩系-古近系界线的研究主要是以轮藻生物地层为依托,通过生物地层对比可使欧洲的研究成果应用于中国陆相白垩系-古近系界线的研究。

相关研究在平邑盆地建立了两个轮藻生物带。其中坎潘最晚期-达宁早期的Microchara cristata生物带可与Galbrun等(1993)和Vicente等(2015)在比利牛斯山脉南部(西班牙)建立的轮藻生物带进行对比,后两者都通过与地磁极性年表(GPTS)对比确定了年代。达宁晚期至始新世最早期的Peckichara varians生物带可以与比利牛斯山脉北部(法国)海相地层的生物带进行对比。在此基础上,进一步提出平邑盆地白垩系-古近系界线位于卞桥组1段(上亚段)内部。

论文信息:Li, Sha, Wang, Qifei, Zhang, Haichun, Lu, Huinan, Martín-Closas, Carles* (2016) Charophytes from the Cretaceous–Paleogene transition in the Pingyi Basin (Eastern China) and their Eurasian correlation. Cretaceous Research, 59: 179-200192017-05