图片新闻

-

埃迪卡拉纪中期碳同位素变化研究取得新认识新元古代海洋碳同位素组成出现了多次剧烈的波动,其中发生在埃迪卡拉纪中期的无机碳同位素负漂移,是目前已知的地球历史上最大幅度的碳同位素负漂移事件,反映了该时期全球碳循环出现了剧烈变化,并被广泛认为是埃迪卡拉纪地层划分和全球对比的化学地层标志。

前期国内外学者的碳同位素化学地层学研究揭示,华南地区埃迪卡拉系陡山沱组上部发生了碳同位素的显著负漂移(EN3),这次最大幅度超过15‰(VPDB)的碳同位素负漂移被认为是同期全球性碳同位素负漂移事件(Shuram Excursion)的记录。

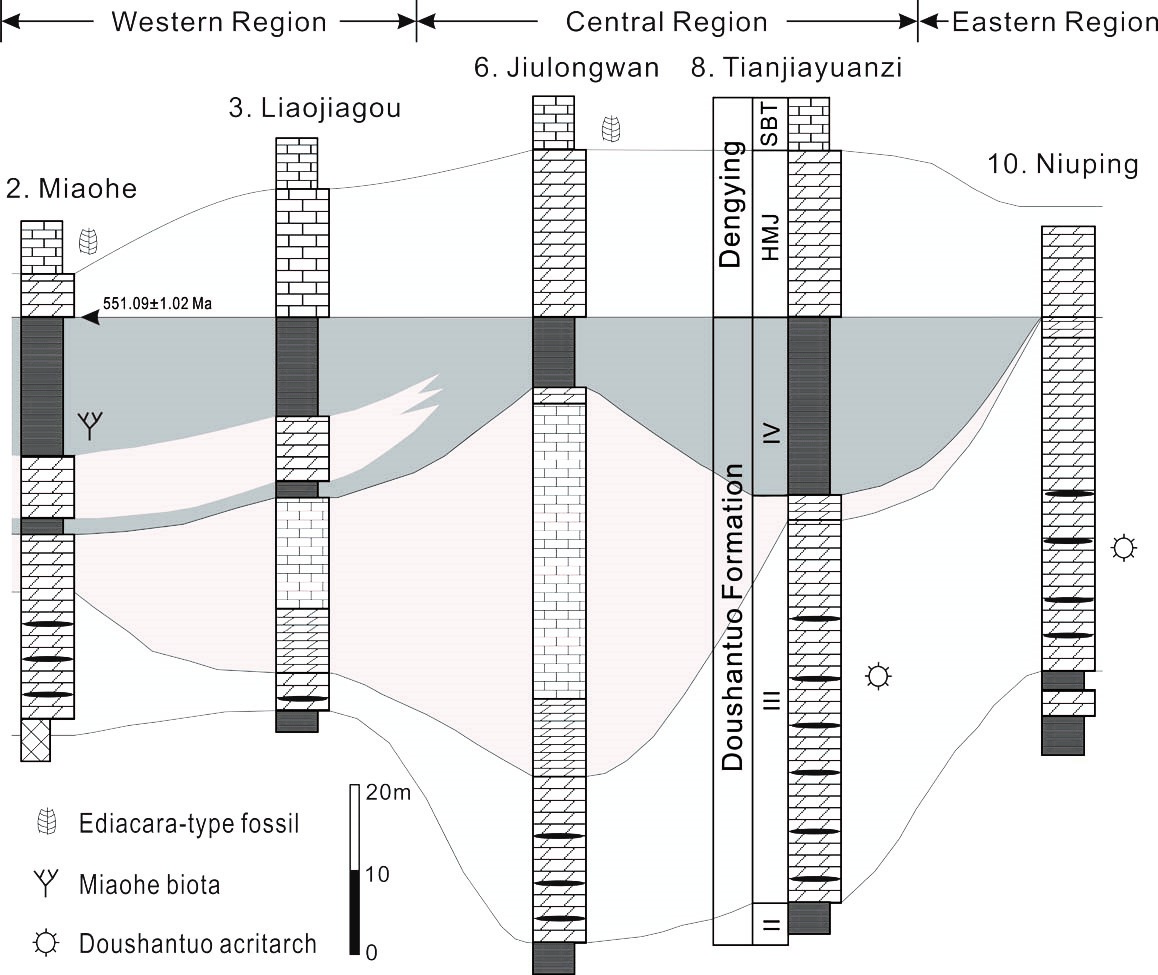

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所周传明研究员等,对湖北西部黄陵背斜地区的埃迪卡拉系陡山沱组地层,开展了详细的野外考察,以及系统的生物地层学和碳同位素化学地层学研究。在该地区陡山沱组的层型剖面上,整合于成冰系南沱组冰碛岩之上和埃迪卡拉系灯影组碳酸盐岩之下,陡山沱组可划分为4个岩性段,分别以白云岩、黑色泥页岩夹泥质白云岩、碳酸盐岩和黑色页岩为特征,其中在II段和III段产出的燧石结核中,精美保存了大量带刺疑源类和多细胞藻类化石。

陡山沱组I段和II段地层在黄陵背斜地区可以进行很好的追踪对比,而陡山沱组III段和IV段的地层序列在不同区域出现明显变化。在黄陵背斜的东部,陡山沱组III段由白云岩组成,IV段很薄(<1m)或消失。在中部地区,陡山沱组III段由白云岩(中东部)或白云岩+灰岩(中西部)组成,IV段为厚约10余米的黑色页岩。而在黄陵背斜西南地区,陡山沱组上部地层序列为下白云岩段(白云岩或白云岩+灰岩)——下黑色页岩段——上白云岩段——上黑色页岩(庙河段),其中庙河段产出大量的宏观藻类化石,其顶部产出的火山灰层的精确锆石同位素年龄为551Ma(百万年)。

传统的地层对比方案将黄陵背斜西部地区的庙河段黑色页岩与中东部地区的IV段黑色页岩进行对比。近期也有学者根据区域层序地层学分析,将黄陵背斜西部地区陡山沱组下黑色页岩段、上白云岩段和庙河段分别与东部地区陡山沱组IV段、灯影组蛤蟆井段和石板滩段下部地层进行对比。

然而,陡山沱组之上的灯影组地层序列(蛤蟆井段——石板滩段——白马沱段)在黄陵背斜地区发育稳定,同时庙河段与石板滩段化石组成面貌不同,与世界其他地区埃迪卡拉化石组合对比表明,庙河生物群的出现应早于石板滩生物群。据此,周传明等人认为西部地区的下黑色页岩段—上白云岩段—黑色页岩(庙河段)应与中东部地区的陡山沱组IV段黑色页岩进行对比,西部地区上白云岩的出现反映了区域岩相变化。

与人们以前更加关注的中东部地区相比,黄陵背斜西部地区陡山沱组上部岩石地层序列发育更为齐全,从而提供了更加完整和复杂的埃迪卡拉系中部碳同位素变化特征。相对于中东部地区陡山沱组上部碳同位素曲线只出现一次负漂移(EN3),西部地区多个剖面的碳同位素分析表明,陡山沱组上部碳同位素曲线包括两次碳同位素负漂移(下部的JNE=Jiuqunao negative excursion和上部的MNE= Miaohe negative excursion),以及中部的碳同位素正漂移(DPE=Diaoyapo positive excursion)。

该项研究表明埃迪卡拉纪中部碳同位素负漂移事件的发生过程可能比以前的认识更加复杂。如果将JNE与EN3以及Shuram Excursion相对比是正确的话,那么这次地质历史时期最大的碳同位素负漂移事件发生的时间可能远早于551Ma。

论文信息:Chuanming Zhou*, Shuhai Xiao, Wei Wang, Chengguo Guan, Qing Ouyang, Zhe Chen, 2017. The stratigraphic complexity of the middle Ediacaran carbon isotopic record in the Yangtze Gorges area, South China, and its implications for the age and chemostratigraphic significance of the Shuram excursion. Precambrian Research, 288: 23-38.202017-03 -

白垩纪伞菌的多样性——来自缅甸琥珀蘑菇和甲虫的证据蘑菇是一类大型、种类繁多的高等真菌,隶属担子菌门,伞菌纲。食用真菌多属这类,如香菇、牛肝菌、金针菇等。伞菌类的子实体较大,通常肉眼可见,属于繁殖器官。蘑菇的生活周期很短,且质地柔软,缺乏几丁质表皮或矿化壳体,也不具备高等植物的维管束结构,很难保存为印痕化石。

目前已知的蘑菇化石均来自琥珀,共描述5种蘑菇化石,其中3例来自中新世多米尼加琥珀(约2000万年前),两例分别来自白垩纪新泽西琥珀(约9000万年前)和缅甸琥珀。已知最古老的蘑菇来自白垩纪中期(约1亿年前)的缅甸琥珀。因此,人们对蘑菇的早期演化历史,特别是中生代演化史知之甚少。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所黄迪颖研究员领导的科研团队对大量缅甸琥珀进行了研究,发现多种蘑菇,并通过蘑菇专食性甲虫的化石记录和功能形态学分析论证了白垩纪蘑菇的多样性,该项成果于2017年3月16日发表于《自然—通讯》(Nature Communications)。

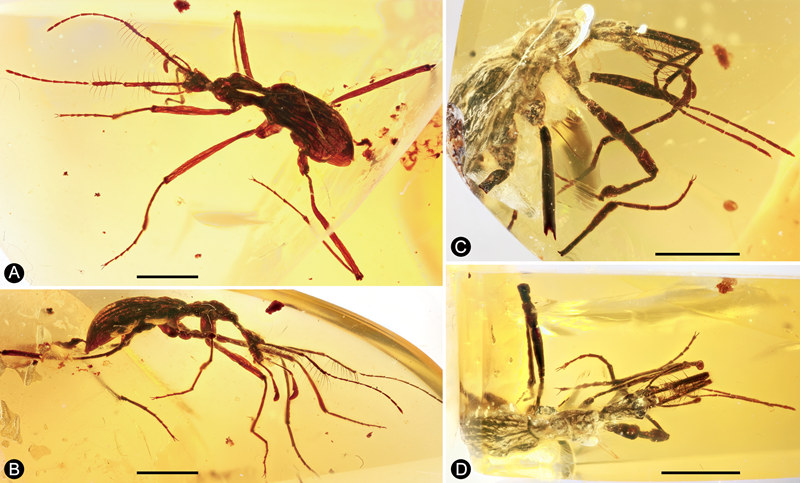

最早的蘑菇发现于缅甸琥珀,但这块标本保存欠佳,仅保存了伞盖部分。黄迪颖等在收集的2万多枚缅甸琥珀标本中发现了多个保存完好的小型蘑菇,提供了中生代伞菌多样性的直接证据。这些蘑菇包含4个新类型,均属于伞菌纲伞菌目,极大地丰富了白垩纪蘑菇的多样性。

更有趣的是,研究人员还在缅甸琥珀中发现了多种形态特殊的甲虫,即巨须隐翅虫。现代所有的巨须隐翅虫(约100种)都是严格以蘑菇为食的昆虫,而不同的甲虫类型取食不同种类的蘑菇。琥珀中的巨须隐翅虫形态特征上与现代类型十分相似,尤其是它们高度特化的口器:下唇须末端呈斧状,端部布满细小的嗅觉感受器,用以探寻蘑菇并判断它们的新鲜程度;另外,它们的上颚内侧呈锯齿状,用以切割和取食蘑菇。在缅甸琥珀中共发现3种巨须隐翅虫,这也从另一个角度暗示了蘑菇种类的多样性。

此外,具有类似特化口器的巨须隐翅虫的演化史至少可以追溯到白垩纪早期的热河生物群(约1.25亿年前),其中至少发现了3类形态各异的巨须隐翅虫,从而旁证了早白垩世的蘑菇多样性,并将蘑菇的起源前推了至少2000万年。

本项研究由中国科学院南京地质古生物研究所黄迪颖研究员,蔡晨阳博士,上海灵珀阁琥珀收藏家夏方远先生,以及新西兰、美国科学家合作完成。本研究由中国科学院,国家科技部和国家自然科学基金委员会联合资助。

论文相关信息:Chenyang Cai, R. A. B. Leschen, D. S. Hibbett, Fangyuan Xia, Diying Huang, 2017: Mycophagous rove beetles highlight diverse mushrooms in the Cretaceous. Nature Communications doi: 10.1038/ncomms14894162017-03 -

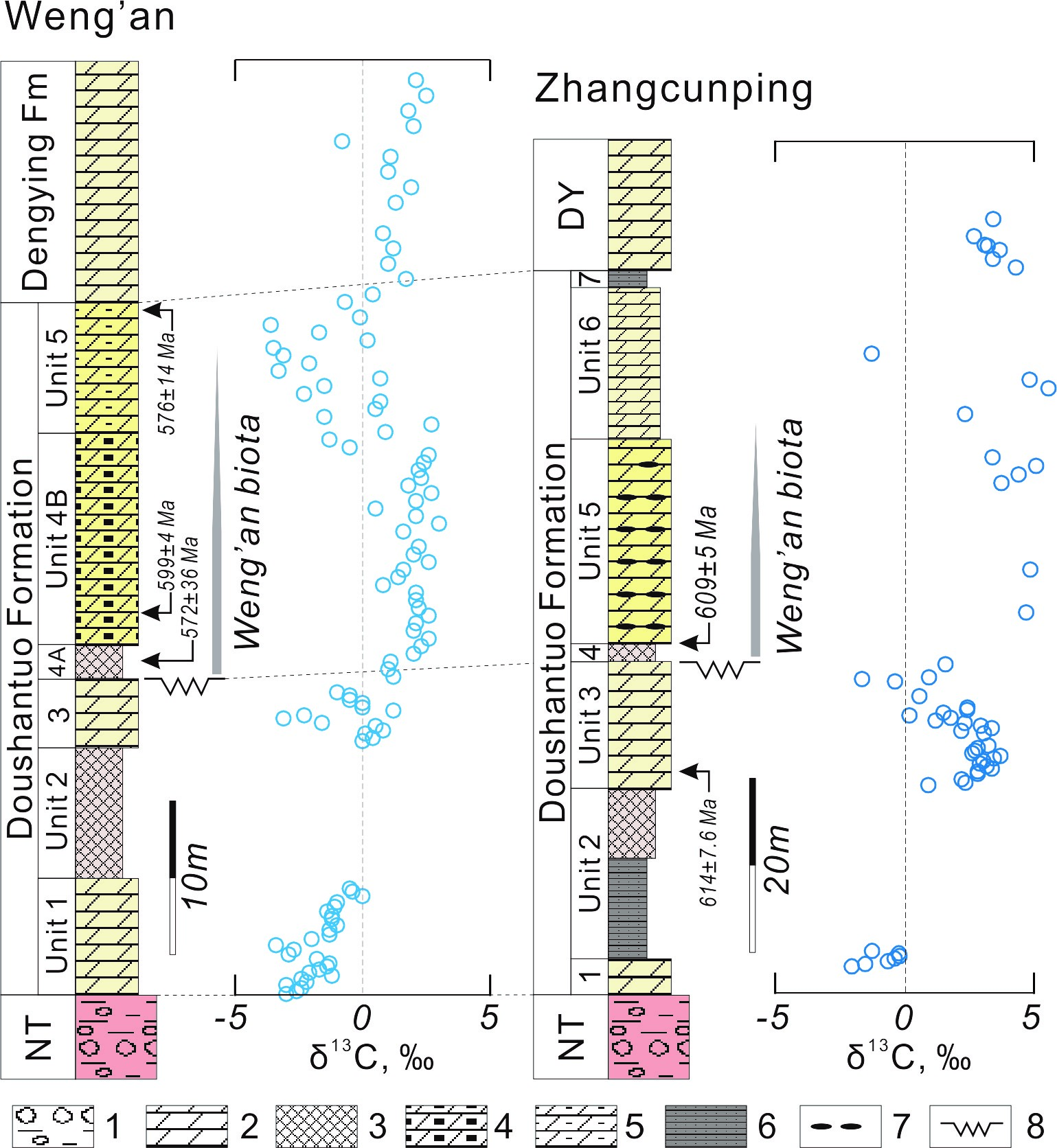

锆石同位素研究卡定瓮安生物群年龄瓮安生物群主要产于我国贵州瓮安埃迪卡拉系陡山沱组含磷地层,它以磷酸盐化方式精美保存了多种类型的微体真核生物化石,包括带刺疑源类、多细胞藻类、以及管状和球状微体化石,其中一些球状化石曾经被解释为动物胚胎和微体后生动物,随后这些化石的生物属性在国际学界引起了持续而深入的争论。

瓮安生物群为新元古代全球性冰期结束后多细胞真核生物的辐射提供了关键的化石证据,然而地质学家们长期以来都没有获得其可靠的年龄。前人报道的瓮安磷矿陡山沱组磷块岩全岩Pb-Pb等时线年龄为572Ma—599Ma(即5.72亿-5.99亿年),然而其可靠性和精度都没有得到学界认同。瓮安生物群放射性同位素年龄的缺失在一定程度上影响了我们对埃迪卡拉纪生物演化进程的认识,部分学者认为瓮安生物群的出现早于埃迪卡拉动物群,而也有部分学者认为瓮安生物群和埃迪卡拉动物群是同步演化的。

中国科学院南京地质古生物研究所周传明研究员等人长期开展华南埃迪卡拉纪综合地层学研究,在近几年的野外工作中,他们在湖北宜昌樟村坪剖面埃迪卡拉系陡山沱组上磷矿层顶部发现一层凝灰质岩石。与中国科学院地质与地球物理研究所离子探针中心合作,获得其SIMS锆石U-Pb年龄为609±5Ma。详细的岩石地层学、同位素化学地层学和生物地层学对比显示,湖北樟村坪剖面上磷矿层和贵州瓮安磷矿剖面上磷矿层(瓮安生物群的产出层位)为同一时期的沉积。因此,该数据限定了埃迪卡拉纪瓮安生物群的年龄为609±5Ma,表明瓮安生物群早于之后在距今580Ma出现的埃迪卡拉动物群。

文章于近期在线发表在国际学术杂志Geological Magazine。本项研究得到了国家科技部973项目和中国科学院重点部署项目的资助。

论文信息: Chuanming Zhou, Xian-Hua Li, Shuhai Xiao, Zhongwu Lan, Qing Ouyang, Chengguo Guan, Zhe Chen, 2017. A new SIMS zircon U-Pb date from the Ediacaran Doushantuo Formation: age constraint on the Weng'an biota. Geological Magazine, doi:10.1017/S0016756816001175092017-03 -

形态特化的苔甲化石揭示其专性捕食跳虫的生活习性近日,中国科学院南京地质古生物研究所蔡晨阳博士、黄迪颖研究员和上海师范大学殷子为副教授、李利珍教授,在白垩纪中期缅甸琥珀中发现了一类形态极其特化、专性捕食跳虫的苔甲化石,并且揭示了早期苔甲特化的形态特征与专性捕食跳虫的行为适应,深化了对早期陆地生态系统中捕食者与被捕食者之间演化关系的认识。这项研究成果于2017年3月7日发表在英国学术期刊《科学报告》(Scientific Reports)上。

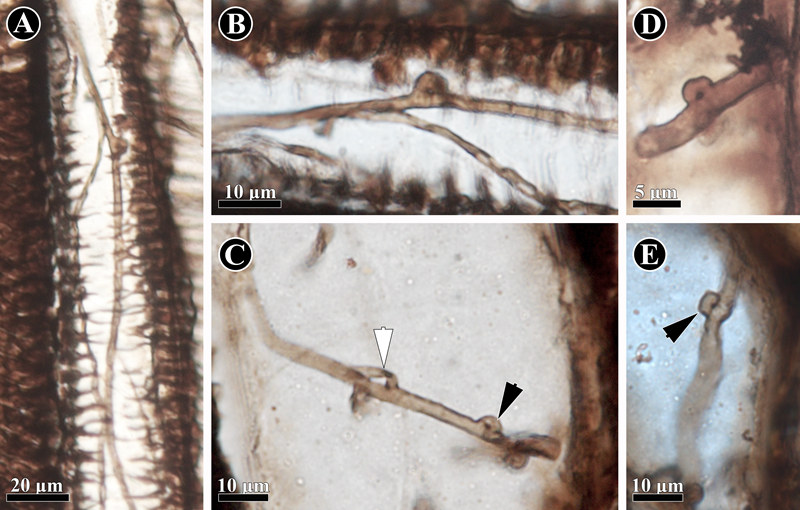

昆虫常发育有与其行为密切相关的形态特征,通过对特化的形态特征的阐释有助于揭示昆虫的某些行为特征。最近在缅甸琥珀中发现的苔甲化石,在分类上属于隐翅虫科(Staphylinidae),苔甲亚科(Scydmaeninae),鞭苔甲族(Mastigini)。鉴于其极其特化的触角、口器和鞘翅等特征,建立了一新属种,恐怖古鞭苔甲(Cascomastigus monstrabilis Yin & Cai, 2017)。

与体长一般为1-3毫米的现生苔甲相比,恐怖古鞭苔甲体长可达6-7毫米,可算“超大”。其下颚须长棒状,上颚具齿,足超长;更为有趣的是,它的触角极其修长,基部两小节明显加长,且其腹面具有两排规律排列的大刚毛。触角第一小节和第二小节之间可自由弯曲,当触角第二小节向下弯曲时,便形成了由众多大刚毛构成的“触角毛状陷阱”。这一特征与现生一类极其特化的步行虫——毛角步甲(Loricerinae)十分类似,这类步甲行走迅速,专门以捕食陆地上极其常见的小型生物——跳虫(弹尾纲)为生。通过对化石苔甲触角细节特征的分析以及与现生毛角步甲的习性的对比推测,这类白垩纪苔甲很有可能具有与毛角步甲类似的捕食行为。

研究表明,跳虫起源很早,是最早出现在陆地上的六足动物之一。已知最古老的跳虫化石发现于距今约4亿年前的泥盆纪早期莱尼燧石中,而中、新生代各个琥珀生物群中均发现了种类多样的跳虫化石。虽然现生的苔甲由于某种原因已失去了捕食跳虫的能力,但根据特殊形态特征我们推测在白垩纪中期跳虫这一庞大的生物质来源曾被苔甲所利用,而且这一特殊的捕食跳虫的习性曾至少一直延续到始新世中期。

现生鞭苔甲族的地理分布较为有趣,其间断分布于欧洲和非洲南部。而鞭苔甲族的化石分布更为广泛,之前曾被报道发现于始新世波罗的海琥珀中,最近在白垩纪缅甸琥珀中发现这里类群,极大地扩展了该族的分布范围,揭示了其可能经历了严重的灭绝事件,而现生分布模式很可能为孑遗分布。

目前已知特化的跳虫捕食者包括多个类群,包括鞘翅目和膜翅目。其中,隐翅虫科中的突眼隐翅虫(Stenus spp.)也具有特殊的利用可伸缩的下唇捕食跳虫的行为,但这一特化特征仅发现于始新世波罗的海琥珀中。因此,白垩纪特化苔甲的发现代表了专性捕食跳虫的最早化石记录,这对进一步理解早期生态系统中捕食者与被捕食者之间的演化关系具有重要意义。

本项研究得到中国科学院战略性先导B类项目、科技部、国家自然科学基金项目以及江苏省自然科学基金的资助。

论文信息:Zi-Wei Yin, Chen-Yang Cai*, Di-Ying Huang & Li-Zhen Li, 2017. Specialized adaptations for springtail predation in Mesozoic beetles. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-017-00187-8 (*corresponding author)082017-03 -

山西阳泉早二叠世木材中发现担子类真菌石炭-二叠纪是地质历史时期最重要的成煤期之一,但这一时期形成大量的工业开采煤层的原因众说纷纭。其中一个普遍接受的观点是由于具备分解木质素能力的伞菌纲真菌演化迟滞,导致了该时期大量的植物遗体无法被分解,从而导致了大量的泥炭堆积,进而形成了巨厚的煤层。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所万明礼博士、王军研究员等在我国山西阳泉上石炭统-下二叠统太原组上部采集了大量的化石木材。经过室内切片、显微观察后发现,在一种科达类植物茎干(Shanxioxylon sp.)的髓部和初生木质部发现了大量的化石真菌的菌丝,菌丝分叉、具隔,而且还保存了伞菌纲担子菌类所特有的锁状联合结构。根据这一特殊的结构,科达植物茎干中的真菌被认定为是担子菌类(Basidiomycetes)。在现代陆地生态系统中,担子菌类是最主要的分解者之一,是能够分解植物体内木质素的最重要的真菌类群。在之前对我国安加拉植物区晚二叠世的一种化石木材的研究过程中(新疆二叠纪发现植物与真菌甲螨相互作用证据),课题组已经发现担子类真菌选择性分解木材管胞的详细过程,即木质素含量较高的胞间层被优先降解,其次是纤维素和半纤维素含量的较高的初生壁被分解,最后分解次生壁。

担子类真菌在整个晚古生代的记录十分罕见,这也是“真菌演化迟滞成煤论”形成的主要原因。当前研究揭示早在早二叠世(甚至可能更早),具备木质素分解能力的担子菌类已经在我国华北由华夏植物群占主导地位的陆地生态系统中出现。我国华北石炭-二叠纪大量煤炭形成真正的原因并非是伞菌纲真菌的“演化迟滞”,而更可能是华北板块特殊的地理位置、植物群大量繁盛、潮湿的气候以及合适的沉积环境体系等综合作用的结果。

相关成果近期发表于国际知名地学期刊《三古》(Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology)。本研究得到中国科学院、国家自然科学基金委以及现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助。

论文相关信息:Wan, M., Yang, W., He, X., Liu, L., Wang, J., 2017. First record of fossil basidiomycete clamp connections in cordaitalean stems from the Asselian–Sakmarian (lower Permian) of Shanxi Province, North China. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 466, 353-260. doi: 10.1016/j.palaeo.2016.11.050072017-03 -

南京古生物所荣获2016年江苏省科学技术奖一等奖2月24日上午,2016年度江苏省科学技术奖励大会在南京隆重召开,江苏省委书记、省人大常委会主任李强,省委副书记、省长石泰峰等领导出席大会并向获奖代表颁奖。由中国科学院南京地质古生物研究所陈均远研究员等人完成的项目《距今6亿年前磷酸盐化动物和胚胎化石的发现与研究》荣获2016年度江苏省科学技术奖一等奖。

距今5.3亿年前动物在地球上的快速出现(“寒武纪大爆发”)被认为是生物演化历史上的三大谜题之一。发现于我国云南的寒武纪早期澄江动物群的发现和研究证实了寒武纪大爆发的真实性和突发性,陈均远等的相关研究成果曾获得2003年度国家自然科学奖一等奖。

为破解寒武纪大爆发之谜,在寒武纪之前的古老地层中寻找动物化石是达尔文及其之后一个多世纪学术界的期盼。贵州前寒武纪瓮安生物群距今约6亿年前,保存了精美细胞结构的磷酸盐化多细胞藻类化石,从化石埋藏学角度为发现前寒武纪动物化石提供了线索。为此,以陈均远为首的课题组自上世纪90年代末开始了瓮安生物群的研究,并于1997年在瓮安生物群中首次发现磷酸盐化保存的海绵动物幼体及其胚胎,揭开了探索前寒武纪后生动物的序幕。这一重大发现于1998年初在Science发表,将动物实体化石记录从寒武纪向前推进到大约距今6亿年前。

之后的15年来,通过与生物学和物理学等多学科交叉的国际合作研究,在瓮安生物群又获得若干重大发现:多种刺细胞动物的幼虫和成体化石的发现;两侧对称动物的成体化石小春虫的发现;开创性采用同步辐射X射线显微相衬断层成像技术揭示了这一时期至少存在5种卵裂方式和处于不同发育阶段的多种动物胚胎化石等。这些重大发现证明包括两侧对称动物在内的高等动物在寒武纪之前的6千万年前甚至更早就已经开始演化,表明寒武纪大爆发根植于寒武纪之前,是一个快速生物演化事件。

该项目主要成果在国际著名学术期刊上发表,包括Science论文5篇,PNAS论文2篇,专著1部。Nature、Science等多次对项目成果发表专题评述,获得了国际科学界的广泛关注和高度评价。著名演化生物学家、美国科技进步协会前主席、哈佛大学Stephen J. Gould教授在其主编的The Book of Life第二版(2001)前言中,将贵州瓮安的动物胚胎化石发现誉为近代演化古生物学四项最重要的科学成就之一。多项成果已列入欧美新版生物学和历史生物学教科书。项目研究成果为完善生物进化理论、保持我国在早期生命演化研究领域的国际优势学术地位做出了重大贡献。项目成果入选Discovery 2004年百大新闻、2004年“中国重大科学进展”和2006年 “中国基础研究十大新闻”,多次受到中央电视台、新华社、Scientific American、New York Times等众多国内外有重大社会影响力的新闻媒体的关注,获得良好的社会反响,为社会知识文明建设和科学普及做出了积极贡献。

该项研究得到科技部、国家自然科学基金和中国科学院等多项基金资助。

获奖项目名称:距今6亿年前磷酸盐化动物和胚胎化石的发现与研究

项目完成单位:中科院南京地质古生物研究所、南京大学、中科院高能物理研究所;

项目完成人:陈均远、朱茂炎、殷宗军、杨永华、黎刚、李国祥242017-02 -

孢粉记录揭示中国南方3万年以来的植被和气候变化地球气候在过去3万年由冷转暖,经历了一系列的剧烈波动,主要包括末次冰盛期,末次冰消期和全新世,对人类文明的形成,以及早期农业的发展,都有很大的影响。广东湛江湖光岩玛珥湖因补给区局限于火山喷发形成的环状岩墙内,极少受到外界的干扰,长时间的水体滞留,简单的湖泊系统,以及深切地下的岩墙,使其与深海沉积、极地冰芯和黄土一起成为研究过去全球变化的四大支柱。湖光岩地处中国大陆最南端的雷州半岛,毗邻南海,受到东南方向的东亚夏季风和西南方向的印度季风的影响,是连接夏季风降雨最重要的水汽源地南海和内陆地区的枢纽,也是连接低纬热带气候系统和中纬季风气候的纽带。

近年来,由中国科学院南京地质古生物研究所王伟铭研究员和硕士研究生孟玉婷等,以及中国科学院广州地球化学研究所胡建芳研究员等组成的科研团队,对广东湖光岩玛珥湖的钻芯开展研究,通过高分辨率的测年手段和孢粉研究,重建了当地过去3万年以来的植被与气候变化过程。孢粉组合与冰芯、黄土、石笋、湖泊沉积物、深海沉积物等记录具有很好的可比性,反映热带陆地系统对太阳轨道尺度上的气候变化和非太阳轨道尺度上的快速气候事件都极为敏感。研究结果为深入了解海—陆—高原积雪相互作用、季风的演化过程,以及全球气候变化在低纬度地区的区域响应,提供了新的科学证据。

根据孢粉组合的变化,该地区过去3万年以来的植被和气候变化可大致分为三大阶段,从老到新分别为:距今3-1.58万年为末次冰盛期,主要生长常绿、落叶阔叶混交林,气候冷干;1.58-1.1万年为末次冰消期,常绿和落叶阔叶植物的含量互为消长,气候波动,但基本保持凉干;1.1万年以来为全新世,热带雨林普遍生长,气候急剧变暖变湿。

在末次冰盛期期间,孢粉组合没有显示出类似于一些东亚和高纬度地区所记录的明显的千年尺度的气候变化,但在距今约2.1-1.85万年发现一个明显的回暖事件,说明湖光岩地区的气候超前于高纬度地区,已开始逐步变暖,这与南极和古里雅冰芯氧同位素所记录的转暖方式相似。此外,气候的转暖与北纬33°太阳日照量的增加相同步,反映热带陆地植被系统对太阳轨道尺度上的变化响应明显。

气候在末次冰消期波动频繁,从孢粉组合中可大致看到暖-较冷-较暖-冷的气候变化过程,距今1.58-1.4万年年常绿阔叶林扩展,对应于波令-早阿勒罗德暖期(B?lling—early Aller?d);1.4-1.1万年反映为冷期,可能包含了新仙女木事件(Younger Dryas)。

热带雨林在距今1.1-0.6万年期间迅速扩展,指示了全新世适宜期的到来,气候温暖湿润。热带雨林在0.85万年曾一度急速萎缩,为冰后期一次强降温事件。木本与草本植物比值在中晚全新世的下降,预示了气候的衰变,这可能与夏季风的减弱有关。0.2万年至今的孢粉记录更多地受到了人类活动的影响,以至于无法用于很好地诠释古气候的变化。

文章于2017年2月15日在线发表在国际学术杂志Boreas上。本项研究得到了中国科学院科技先导专项和国家自然科学基金的资助。

论文相关信息:Yuting Meng, Weiming Wang*, Jianfang Hu, Jixiao Zhang, Yangjun Lai, 2017. Vegetation and climate changes over the last 30 000 years on the Leizhou Peninsula, southern China, inferred from the pollen record of Huguangyan Maar Lake. Boreas.222017-02 -

奥陶纪末生物大灭绝后的独特海洋生态系统——安吉动物群在46亿年的地球历史中,发生过至少5次重大生物灭绝事件,深刻影响了地球生物演化的历史走向,并对当前人类生存环境和应对策略具有重要启示。对这些大灾变事件来龙去脉的深入研究,通常需要完好的地层和化石记录(如“金钉子”剖面、特异埋藏化石群等)、高精度的地质时间卡尺、多学科专家联合攻关等条件,不易具备,因此具有较大难度。

发生于奥陶纪末的生物大灭绝事件(距今4.45亿年前)是显生宙以来的第一次大规模生物灭绝事件,在短时间内导致当时海洋生物的85%的物种灭绝(当时陆地生物尚未进化成型),生物群落结构瓦解,海洋生态系统遭受重创。以往研究显示,在该次事件后,海洋生物世界一片凋零,在经历残存期后,虽然陆续开始生物复苏,但不同的生态类型表现出明显的不同步现象,有的门类在数百万年后才恢复到灭绝前的丰度。由于灭绝期和残存期的时限短暂,记录残缺不全,我们往往难以发现足够证据来重建当时的场景。

最近,由中国科学院南京地质古生物研究所张元动研究员、马俊业副研究员,英国威尔士国立博物馆Botting和Muir博士,浙江省地调院汪隆武高工等组成的科研团队,在浙江安吉发现奥陶纪末的特异埋藏化石群—安吉动物群,为我们揭示了该次生物大灭绝后的奇异海洋生物世界,展现了前所未知的“劫后余生”独特场景。

安吉动物群产于浙江省北部的安吉县杭垓镇和孝丰镇,主要分布在赋石水库岸边。目前,在水库周边100平方公里范围内,从至少7个地层剖面的同期地层中发现了该动物群。该动物群以底栖固着的海绵动物占绝对优势,属种异常丰富,同时也有一些底栖生活的节肢动物(鲎类)、棘皮动物,以及死后沉落海底并一起埋藏的笔石、腹足类和鹦鹉螺等浮游、游泳生物。

据初步研究,其中海绵动物化石种类极其丰富,迄今为止已鉴定超过75个种,这一数量已明显超过著名的加拿大寒武纪布尔吉斯页岩中经过100多年采集获得的海绵属种总数,是目前已发现的地史时期最为丰富多样的海绵动物群。该动物群的海绵化石以普遍含六射海绵骨针为特征,均属硅质海绵大类,包括普通海绵、六射海绵、网针海绵、原始单轴海绵等类别。这些海绵个体体型较大,结构复杂,表明当时海绵动物通过增加露出海底的高度来增强其适应能力;此外,也发现了海绵动物通过增加海绵体壁空隙来提升适应深水生态环境的能力。

这些海绵动物化石保存精美完好,多数在埋藏过程中发生黄铁矿化,从而使部分软体组织结构也得以保存。许多个体呈聚集式、原位体势保存,总体上表现出显著的高多样性、小群落的分布特点。古生态学和生物地理学分析表明,该动物群生活在贫氧—缺氧的深水海底中。笔石生物地层学研究表明,其时代为奥陶纪末的赫南特晚期,距今约4.44亿年。

安吉动物群的发现,揭示了大灾变后的残存期海底并非以往所认为的那样沉寂和荒芜,在海洋深处仍有丰富的多门类的、多种生态的生物繁衍生息,甚至还生机蓬勃。这些海绵动物也许是劫后余生,抑或更可能是海绵并未遭受大灭绝事件的影响----在浅水区域它们也可能同样繁荣,只是死后生物体解体、骨针散落而未完整保存而已。在其他时期的生物大灭绝事件(如二叠纪末)后的残存期也同样出现丰富的海绵化石,表明在显生宙灾变期海洋生态系统全面崩溃后,海绵动物所受影响较小,在残存期的海底快速发展,并通过底栖固著的生活方式,扮演“生态系统工程师”的角色,帮助固定海底表面沉积物,提供栖息生境,从而为其他滤食生物(如腕足动物、珊瑚、苔藓虫等)的快速复苏创造了有利条件。

该成果于2017年2月9日在线发表在国际知名学术杂志《当代生物学》(Current Biology)。该项研究得到了中国科学院科技先导专项、中国科学院院长国际学者基金和国家自然科学基金的资助。

论文相关信息:Botting, J. P., Muir, L. A., Zhang Y-D.*, Ma, X., Ma, J-Y., Wang, L-W., Zhang, J-F., Song, Y-Y., Fan, X., 2017. Flourishing sponge-based ecosystems after the End-Ordovician mass extinction. Current Biology. http://dx.doi.org/10. 1016/j.cub.2016.12.061.102017-02 -

新元古代晚期古海洋仍存在海水分层和间歇氧化大气含氧量的增加和古海洋的氧化与早期生命起源和多细胞生物演化联系密切。地质历史时期公认的大氧化事件有两次:第一次大气游离氧的显著增加发生在约24亿年前,被称为大氧化事件(Great Oxygenation Event)。第二次氧化事件发生在新元古代的晚期(约8-5.4亿年前),称为新元古代氧化事件(Neoproterozoic Oxygenation Event),大气含氧量继续增加,陆源氧化离子持续输入海洋,致使底层海水溶解性有机质氧化,从而促使缺氧的底层海水发生氧化,为动物的出现扫除最终障碍。

新元古代氧化事件与全球性冰期后多细胞生物的早期辐射紧密相关。近期,有些学者认为早在中元古代大气含氧量就可以满足动物基本的新陈代谢,而动物却出现在新元古代的晚期,动物的出现可能与大气含氧量没有必然关系,与之相反,可能是因为动物的出现改变了海洋生态结构,致使表层海水需氧负担降低,最终促使了古海洋深层海水的氧化。

以上问题的解决需要对新元古代氧化事件特别是新元古代晚期深层海水的氧化过程了解清楚。我国华南扬子地台发育完整的埃迪卡拉纪沉积地层,一直是研究新元古代晚期古海洋环境的理想地区。但以前的研究多集中于以湖北峡东地区为代表的浅水台地相,而忽略了能够真实反映深海环境变化的深水相地层。另外,也缺乏对古海洋环境氧化还原梯度时空差异的深入探讨。

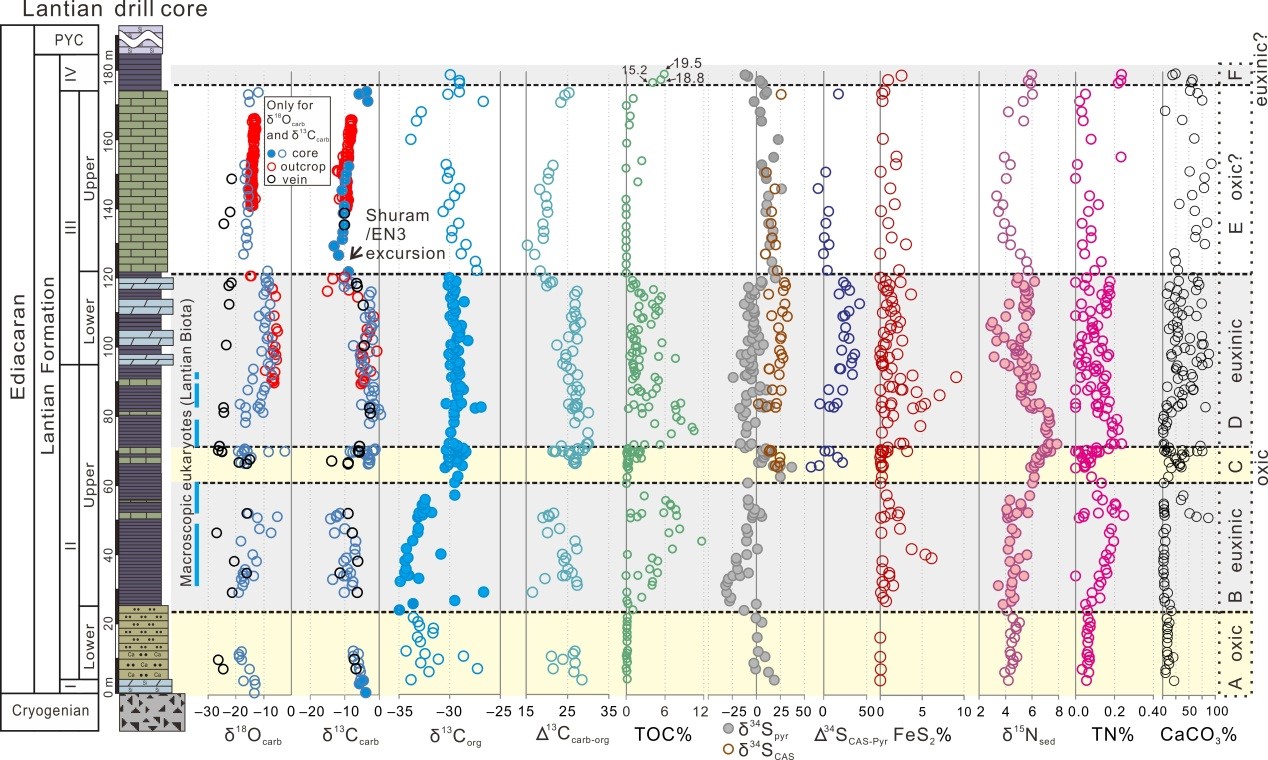

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟副研究员和周传明研究员等人利用安徽南部埃迪卡拉纪深水相岩芯剖面,综合分析了埃迪卡拉纪早中期深水区海洋沉积物的高分辨率无机碳(δ13Ccarb)、有机碳(δ13Corg)、氧(δ18Ocarb)、硫酸盐中的硫(δ34SCAS)、黄铁矿中的硫(δ34Spyr)、沉积物中的氮(δ15Nsed)等稳定同位素的协同变化特征,并与峡东地区浅水相地层分析结果进行了详细的时间和空间上的对比。结果表明,埃迪卡拉纪整个陡山沱期的深水区仍处在动荡的氧化还原环境中,硫化与氧化环境交替出现。该地区以大型藻类和动物化石为代表的“蓝田生物群”生活在间歇的氧化环境中,而被保存于硫化的环境中,埋葬学和生态学特征决定了化石在沉积地层中的分布。稳定同位素数值的空间对比表明,与含氧量较高的浅水区不同,冰期结束后埃迪卡拉纪早期深水区很可能主要处在硫化的环境中,海水在空间上仍然处在分层状态。研究结果还表明发生在埃迪卡拉纪中期最大的碳同位素负漂移事件(EN3)在华南扬子地台的深水相地层中也具有很好的可对比性,但与浅水相地层对比显示存在超过10‰的碳同位素组成梯度。模型计算显示这种高梯度的碳同位素组成差异,很可能因为在深水区碳酸盐岩的形成过程中掺杂了较多亏损的碳同位素成分,并不是真实反映当时的海水分层情况。

该项工作首次对华南扬子台地深水相沉积地层进行了高分辨率的综合同位素分析,所采集的180米厚岩芯柱涵盖了马林诺冰期(Marinoan glaciation)结束后埃迪卡拉纪中早期约八千万年的沉积时间,也涵盖了“蓝田生物群”在该地区的产出层位。文章于2017年1月在线发表在国际地学期刊Geobiology上。此项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和江苏省自然科学基金的资助。

论文相关信息:Wang W, Guan C, Zhou C, Peng Y, Pratt L M, Chen X, Chen L, Chen Z, Yuan X, Xiao S. Integrated carbon, sulfur, and nitrogen isotope chemostratigraphy of the Ediacaran Lantian Formation in South China: Spatial gradient, ocean redox oscillation, and fossil distribution. Geobiology. 2017. doi: 10.1111/gbi.12226192017-01 -

中越边境云南绿春发现晚志留世陆生植物隐孢子和三缝孢中越边境云南绿春县小米角附近出露了一套厚度约4066米的黑绿色千枚状粉砂质板岩。由于缺少相应化石证据,对于其地层时代至今仍有争议。

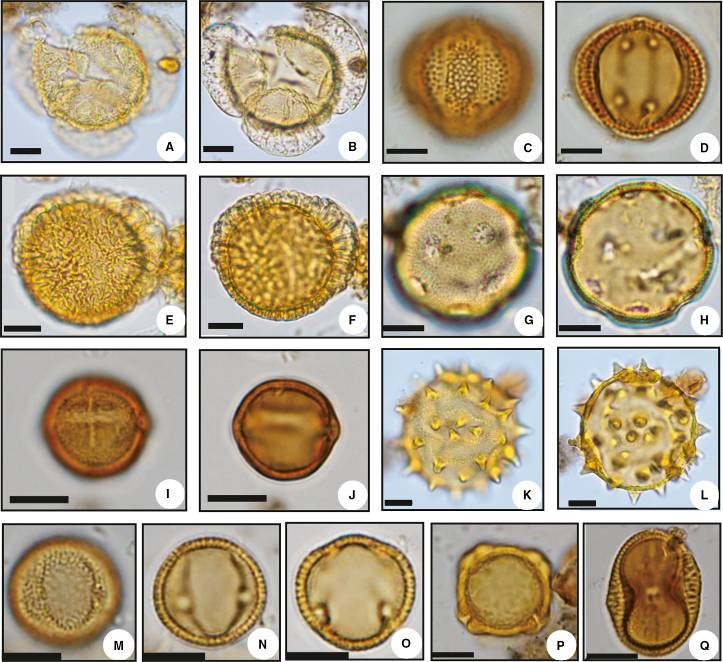

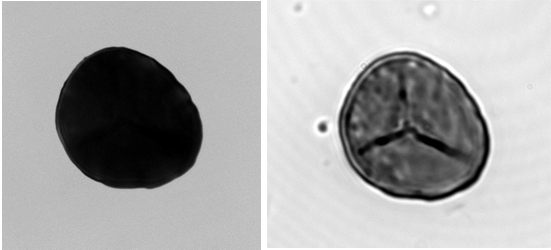

通过与云南地质调查队合作,中国科学院南京地质古生物研究所刘锋副研究员在该段地层的中上部发现了大量碳化程度很高的孢型化石。由于这些高成熟度化石在生物显微镜下一般不透光,因此使得对这些孢型化石的镜下鉴定变得较为困难。为了解决这个问题,研究人员使用了舒尔兹(Schulze)液和发烟硝酸等前人普遍使用的方法对这些样品进行了氧化处理,但多未获得可准确鉴定的孢型化石。

在此情况下,刘锋等试探性使用了红外显微成像技术,对这些化石进行了重新观察和拍照,获得了大量清晰度较高的孢型化石照片。从中鉴定出了大量隐孢子(8属12种)和三缝孢(10属23种)以及少量疑源类(2属2种),同时也发现了少量可能是早期陆生维管束植物的管胞碎片。在这些孢型化石中,三缝孢子约占化石总量的42.3%,远远高于从邻近地区(云南墨江)早志留世地层中发现的该类孢子化石的含量(8%),因此该段地层的地层时代为早志留世的可能性较低,层位上应该高于云南墨江的漫波组。

通过与在英国威尔士南部中晚志留世地层中建立的孢型化石组合带的对比发现,云南绿春的孢型化石组合面貌与在威尔士南部 Cae Castell 组上段至 Hill Garden 组下段建立的 Scylaspora downiei-Concentricosisporites saggitarius 孢型化石组合带非常接近,而该孢型化石组合带普遍被认为与 Nilssoni 笔石带相当,时代为罗德洛世(Ludlow)。因此云南绿春县小米角附近出露的巨厚黑绿色千枚状粉砂质板岩上部的时代为罗德洛世,层位上应高于云南墨江的漫波组,与水箐组基本相当。

由于绿春发现的孢型组合中,隐孢子和三缝孢子含量极高(98%),疑源类含量较低,表明罗德洛世时期,印支板块绿春地区为滨海近岸沉积环境。同时由于当前孢型化石组合中三缝孢含量较高(42.3%),且具有较高的多样性,因此推断罗德洛世时期印支板块上的陆生维管束植物在数量和多样性方面都较早志留世有了很大发展。

由于早期陆生植物的三缝孢和隐孢子在空气中传播的能力非常弱,因此这些孢型化石具有很好的古地理指示意义,通过与世界其他地区同时代孢型组合相似性的比较发现印支板块在罗德洛世时期可能依然与冈瓦纳板块较为接近。

本研究由中国科学院青年创新促进会项目和国家自然科学基金项目等共同资助。

论文信息:Liu, F., Wang Y., Zhu, H.C., Ouyang, S. (2016): Palynomorphs from massive metamorphosed rocks in Lvchun, Yunnan, Southwest China: evidence from the Ludlow Age and its geological implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 233. 146-160.172017-01