图片新闻

-

凤凰·南古联合科学传播中心召开第一届理事会会议4月22日,由中国科学院南京地质古生物研究所与凤凰出版传媒集团暨江苏凤凰科学技术出版社联合成立的“凤凰·南古联合科学传播中心”在南京古生物所图书馆三楼报告厅召开了第一届理事会会议。南京古生物所所长詹仁斌到会指导。会议由南京古生物所科学传播中心主任、联合中心副理事长王永栋主持。 会议伊始,江苏凤凰科学技术出版社副总编辑、联合中心副理事长陈卫春宣读了中心章程。随后南京古生物所党委副书记、联合中心理事长张建成,江苏凤凰科学技术出版社社长、联合中心理事长傅梅为理事会成员分别颁发了聘书。 会议听取了联合中心成立以来的工作报告。2020年7月15日,“凤凰·南古联合科学传播中心”在南京正式成立,中心成立一年多来,已合作出版了南京古生物所建所70周年系列图书及多本畅销科普读物,推出了《发现·中国——古生物大讲堂》科普视频融媒体产品,目前正积极推动《地球的生命故事——中国古生物学家的探索之旅》丛书以及青鸟新知新媒体合作等系列工作,并在人才培养交流等领域取得重要进展,充分践行了双方优势互补、平等互利、共谋发展的合作初衷。会上,理事会成员就前期的合作经验进行了交流,也表达了对未来联合中心发展的希望和愿景。希望联合中心积极探索更为有效的运行机制,打造出具有严谨与创新融合、传统与现代融合、学术与科普融合的IP资源平台,把生物演化的故事讲得更加丰富精彩,在人才培养以及青少年科学教育方面取得更好的成效。 会上,傅梅表示南京古生物所有着厚重的发展历史和丰富的科研成果,应当要充分的呈现出来并传播出去,这是联合中心的重要责任。傅梅强调,2022年联合中心要围绕南京古生物所科研成果,做精做深传统出版,做强做优融合出版,做实做活科普研学;打造学术专著、高端科普、青少年科普重点产品线;落实好重点图书选题和出版相关工作细节;多层次多元化地呈现好科学家的科研成果及背后的科研故事。 詹仁斌在会上首先祝贺联合中心理事会的成立,也感谢过去工作中双方人员的辛勤努力和付出,希望联合中心在理事会的领导下能够更好地把各项工作往前推进。詹仁斌强调,科学传播是南京古生物所和现代古生物学和地层学国家重点实验室的重要工作内容,南古人的使命之一就是讲好生命演化的故事,科研人员做好做深做透科研工作,就是为了把生命演化的故事讲得更精彩、更准确、更丰富,并在此基础上为国家经济建设服务。希望联合中心不断拓宽思路,丰富内容形式,加强双方协作,更好地打造品牌,进一步扩大影响力。 最后由张建成总结发言。联合中心理事会要切实落实工作保障,积极做好协同配合,建立经常性沟通机制,将协作精神和创新精神融入到联合中心的创新发展中去,推动中心工作再上新的台阶。252022-04

-

南京古生物所举办世界地球日主题科普活动暨科普视频发布4月22日,是第53个世界地球日,中国科学院南京地质古生物研究所在南京古生物博物馆举行了相关主题科普活动,包括《发现中国—古生物大讲堂》科普视频的发布仪式以及达尔文大讲堂。活动线上线下同时进行。 当天,中国科学院院士、南京古生物所研究员戎嘉余,南京市科协一级调研员许光明,江苏凤凰科学技术出版社社长傅梅、总编辑郁宝平,南京古生物所所长詹仁斌、副所长王军、党委副书记张建成等来自市、区科协领导、江苏凤凰科学技术出版社的出版团队及南京古生物所科学家代表和青年科研骨干、科学传播专家等五十余人现场参与此次活动。会议由南京古生物博物馆馆长王永栋主持。 张建成在致辞中对嘉宾致以诚挚的欢迎,他表示,南京古生物所为深入学习宣传贯彻习近平总书记生态文明思想,一直以来,以世界地球日等为契机,多年来持续组织各类科普活动。今年世界地球日的主题是“珍爱地球人与自然和谐共生”,其包括《发现中国——古生物大讲堂》科普视频发布,以及达尔文大讲堂等系列主题科普活动。其中《发现·中国——古生物大讲堂》是凤凰·南古联合科学传播中心启动的首个融媒体合作出版项目。“科技强国,科普为民”。南京古生物所将积极开拓思路,让大众能更深入的了解科研成果并参与科学现场,让科学家背后的故事能够走进媒体大众。同时,南京古生物所充分发挥自身资源优势,配合“双减”工作,通过开展科普教育活动和创作更多科普作品,弘扬科学家精神,引导青少年从小养成爱科学、学科学、用科学的良好习惯,不断提高青少年的科学素质和科技创新意识。为国家实施创新驱动发展战略、推进科技自立自强提供更为强劲有力支撑! 傅梅在致辞中表示,几十年来,南京古生物所与江苏科技社一直保持着密切合作,联合出版了一系列好书,获得多项国家级荣誉,《发现·中国——古生物大讲堂》项目是借助视频媒体手段,基于大量化石证据,从不同侧面作出了形象、生动的阐释,带领读者探索远古生命的密码。既向公众科普了科学知识,又展示了中国科学家严谨求实的科学精神。现如今,《大讲堂》项目已经成功入选国家“十四五”重点出版工程。这是国家对项目的高度认可,从一个侧面反映了“凤凰˙南古”合作平台的高起点、高立意。为了更好促进《发现·中国——古生物大讲堂》的科学传播,出版社精选了部分内容,采用二维码的形式嵌入配套出版的《化石密语》科普图书中,带给了读者全新的阅读体验。同时,视频将在B站、青鸟新知抖音号/微信视频号、化石网、凤凰优学微信号、凤凰易学APP等平台陆续上线。 2020年7月,南京古生物所本着强强联合、优势互补、平等互利、共谋发展的原则,与凤凰出版传媒集团暨江苏凤凰科学技术出版社成立了“凤凰-南古联合科学传播中心”。《发现·中国——古生物大讲堂》则是由戎嘉余院士领衔,集结二十位古生物学家与凤凰科学技术出版社共同精心制作的二十余期古生物科普视频,是中心首个启动的融媒体合作出版项目。视频中包含《认识演化论——一个古生物学者的视角》《飞向蓝天的恐龙》《植物庞贝城的发现》《青藏高原上——沉睡的远古海洋》《忽冷忽热的地球》等20个主题,看似相互独立,实质却有内在的高度一致性。 《发现·中国——古生物大讲堂》视频发布现场,由戎嘉余、许光明、傅梅、詹仁斌为系列科普视频进行揭幕,随后嘉宾一同观看精选片段。 本次达尔文大讲堂由南京古生物所研究员赵方臣以《寒武纪大爆发与特意埋藏化石库》为题带来精彩讲座,向公众讲述距今5.3亿年前后,整个地球生命进化史上具有重要地位的寒武纪大爆发以及特异埋藏化石库的发现。 [video:图书视频发布]242022-04

-

临沂动物群:探索寒武纪演化动物群的新窗口华北板块(NorthChinaBlock)在寒武纪时期是一个独立块体,具有独特的构造演化历史。作为中国传统“中寒武统”的标准地区,这里的寒武纪中期地层序列完整、化石丰富,是寻找这一时期特异埋藏化石库的潜力地区。近日,南京古生物所赵方臣研究员、博士研究生孙智新等报道了来自华北地区的一处距今约5.04亿年的寒武纪特异埋藏化石库,并命名为“临沂动物群”(LinyiLagerstatte)。这一独特的特异埋藏化石库为深入了解寒武纪大爆发之后动物早期辐射分异、迁徙扩散、群落结构和生物古地理提供了新的窗口。该项成果于2022年4月5日在线发表于综述性期刊《国家科学评论》(NationalScienceReview)。 距今5.3亿年前后发生的寒武纪大爆发(Cambrianexplosion)是一次前所未有的快速演化事件,其以门一级动物类群的出现和现代海洋生态系统的成型为显著特点,在整个地球生命进化史上具有重要的地位。 寒武纪大爆发的相关问题一直是古生物学界研究的核心,而富含精美的多门类软躯体化石的寒武纪特异埋藏化石库(也称布尔吉斯页岩型化石库BurgessShale-typelagerstatten)则是了解这一重大生物演化事件的主要窗口。自1909年沃克特(Walcott)发现著名的布尔吉斯页岩生物群(BurgressShale)以来,全球已有十余处经典的寒武纪特异埋藏化石库被发现,尤其是澄江动物群的发现更是开启了华南板块(SouthChinaBlock)作为相关研究热点地区的历史。 近年来新的化石库不断涌现,但由于寒武纪特异埋藏化石库的时间和空间分布不均匀,大多数著名的寒武纪特异埋藏化石库都集中分布在华南板块和劳伦大陆(Laurentia,今北美大陆的主体)。这种地理分布的不均衡在寒武纪中期(苗岭世Miaolingian)表现最为明显:这一时期几乎所有的特异埋藏化石库都位于劳伦大陆,而此时恰恰是寒武纪演化动物群最为繁盛的阶段。因此,这些客观条件在很大程度上制约了我们对寒武纪演化动物群面貌和格局的全面认识。 中国科学院南京地质古生物研究所寒武纪大爆发研究团队在这一地区展开了长期野外工作,并选取山东省临沂市西郊的寺口剖面代表性层位进行了集中采集,收集到了数千枚精美的化石标本。 本次综合研究的临沂动物群软躯体化石集中产出于寒武系张夏组盘车沟段下部的黑色与黄绿色页岩中。根据其中的三叶虫判定该特异埋藏化石库的时代是距今约5.04亿年寒武纪苗岭世鼓山期(Drumian)的早期,稍微晚于布尔吉斯页岩生物群。目前已有超过35个化石类群在临沂动物群中被发现,极大丰富了这一时期海洋生物与群落的多样性面貌。组合中多样性最高的类群是非三叶虫节肢动物,而其中又以奇虾类(radiodonts)和莫里森虫类(mollisoniids)最为引人注目。除节肢动物以外,多样的海绵动物和蠕虫状动物也值得进一步深入研究。 临沂动物群中的化石大部分以软躯体形式保存,且多保存了精细的解剖结构,如附肢、眼睛、消化系统和刚毛等,为进一步了解这些生物的解剖结构提供了新信息。与其他经典的布尔吉斯页岩型特异埋藏化石库相类似,临沂特异埋藏化石库中的软躯体结构也多以碳膜的形式保存在背景层与事件层交互出现的地层中,显示了类似的埋藏学路径在软躯体化石保存中的普遍性。 由于时代相近的其他特异埋藏化石库均集中于劳伦大陆,此次华北板块临沂动物群的发现为研究寒武纪中期的生物地理学提供了独特的视角。临沂动物群与同期的北美特异埋藏化石库之间有许多相同的生物类型,其中一些珍稀节肢动物,如迷音虫Thelxiope和莫里森虫Mollisonia,即使在原产地北美也十分少见,这也暗示了华北与北美软躯体动物群在这一时期的密切联系。通过聚类分析(clusteranalysis)、非度量性多维标度变换(nMDS)和网络分析(networkanalysis)等定量分析手段进一步支持了华北与北美软躯体动物群之间的联系,表明了华北可能充当着东冈瓦纳与北美之间的生物地理纽带。不过,由于来自不同角度的古地理证据尚存在差异,这种联系的生物地理解释还需要深入的研究评估。 在比临沂特异埋藏化石库时代更古老的馒头组上、下页岩段(苗岭世乌溜期)中,该研究团队也发现有保存良好的软躯体化石。此类化石在华北板块东部寒武纪中期地层中的连续分布,使华北成为研究这一时期生物面貌演替的重要潜力地区。此前澄江动物群的发现揭开了华南板块一系列寒武纪特异埋藏化石库研究的序幕,而如今临沂动物群作为华北板块第一个被综合研究的寒武纪特异埋藏化石库,将有望为华北寒武纪特异埋藏化石库的研究开启新的篇章。 本研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金和现代古生物学和地层学国家重点实验室项目共同资助。 论文相关信息:Sun,Z.X.,Zhao,F.C.*,Zeng,H.,Luo,C.,VanIten,H.,Zhu,M.Y.,2022.ThemiddleCambrianLinyiLagerstattefromtheNorthChinaCraton:anewwindowontheCambrianevolutionaryfauna.NationalScienceReview,https://doi.org/10.1093/nsr/nwac069. 图1.16个主要的寒武纪特异埋藏化石库的时空分布和多样性,及临沂动物群(LinyiLagerstatte)在其中的位置。图2.临沂动物群中的代表性类群。A.刺迷音虫Thelxiopespinosa;B.对称莫里森虫Mollisoniasymmetrica;C.群体的对角海绵Diagoniella;D.唐氏迷音虫Thelxiopetangisp.nov;E.线纹心虾Cordaticarisstriatus的口器;F,标准长清虫Changqingiaputeata;G,未定的蠕虫状动物;H.线纹心虾Cordaticarisstriatus的前附肢;I.抱怪虫类的前附肢。图3.非度量性多维标度变换(左上)聚类分析(右上)、和网络分析(下)等定量分析手段所识别的临沂动物群与全球16处经典寒武纪特异埋藏化石库之间的关系。图4.临沂动物群生态复原图(杨定华绘,赵方臣指导)。图5.科考人员在临沂地区野外工作照片,从左到右:曾晗、唐永刚、孙智新、赵方臣。152022-04

-

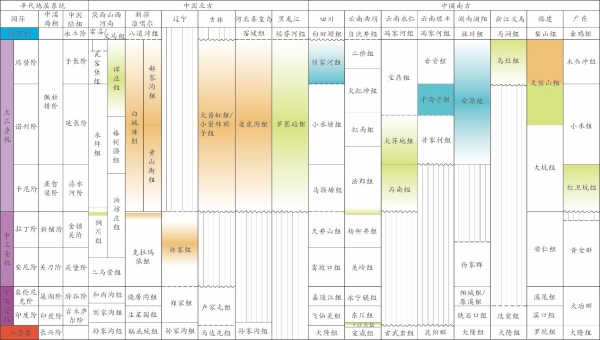

中国三叠纪昆虫研究取得新进展二叠纪末生物大灭绝事件是昆虫演化史上一个重要的分水岭。此事件后,昆虫整体面貌从“古生代昆虫群”进入“现代昆虫群”。因此,三叠纪时期的昆虫化石不仅为我们了解昆虫对二叠纪末生物大灭绝事件的响应提供了直接证据,也为重建现代昆虫多样性的起源提供了关键线索。 我国三叠纪陆相地层发育,是三叠纪昆虫化石最丰富的国家之一,但一直缺乏系统性研究,进而影响我们对这一时期昆虫演化、陆地生态系统变革及其环境背景的深刻认知。 中国科学院南京地质古生物研究所博士生张前旗在王博研究员和张海春研究员的指导下,系统梳理了我国三叠纪的昆虫化石记录,并重点研究了一些我国重要三叠纪昆虫群。研究共报道1新科、3新属、5新种和1个新组合,并综合运用系统古生物学、古生物地理学、古生态学、支序系统学和埋藏学等多学科研究手段,揭示了相关昆虫类群在早中生代的演化及环境背景,进一步加深了我们对这一时期陆地生态系统的认识。相关成果先后发表在《伦敦地质学会特刊》(GeologicalSociety,London,SpecialPublications)、《地球科学前沿》(FrontiersinEarthScience)、《地质学家协会会刊》(ProceedingsoftheGeologists'Association)以及《历史生物学》(HistoricalBiology)等国际期刊。 研究在回顾中国三叠纪昆虫演化历史的基础上,系统梳理了我国三叠纪昆虫的多样性和地理分布。现有的昆虫化石记录表明:我国早三叠世昆虫化石罕见,中、晚三叠世化石丰富,尤以“铜川昆虫群”(中三叠世拉丁期)和托克逊昆虫群(晚三叠世)为代表。 研究详细报道了产自陕西中三叠统铜川组蛩蠊目牙蠊属(Chauliodites)1新种和贵州中三叠统1新组合,并重新研究了云南下三叠统卡以头组的牙蠊属1已知种。在此基础上,研究人员对牙蠊属开展了系统研究,发现该类群在二叠纪末大灭绝之后分异度迅速回升,分布范围也迅速恢复,判定其很可能与全球早三叠世石松类植物的崛起密切相关。该成果为我们了解二叠纪末大灭绝事件对昆虫演化的影响提供了新证据。 研究还对铜川昆虫群中的半翅目苏吉尔蜡蝉科(Surijokocixiidae)、瘤翅蝉科(Granulidae)和革翅蝉科(Scytinopteridae)进行了分类学研究,建立1新属3新种,并首次提供了革翅蝉科属级分类检索表及该科模式属的种级分类检索表。研究发现,这些蝉类盖翅在微观上物质分布不连续、微细结构丢失;本次研究还利用扫描电镜(SEM)和能谱分析(EDS)等技术手段识别到在光学显微镜下无法识别的翅脉信息。 研究人员根据产自陕西上三叠统的一块盖翅标本,建立1新科——斯氏蜡蝉科(Szeiiniidae),并以我国著名古生物学家斯行健院士命名。其盖翅的一些脉序特征(爪片CuP脉和Pcu脉之间横脉发育、细支脉组成网状结构、假纵脉分支等)证实该科为蜡蝉总科基干类群,为蜡蝉亚目早期辐射以及蜡蝉总科的早期演化提供了关键证据。 本研究得到了国家自然科学基金委员会、中国科学院先导专项等基金的资助。 相关论文信息: ZhangQ-Q,ZhengD-R,ZhangH-C,WangB.2021.ReviewofTriassicinsectsinChina.GeologicalSociety,London,SpecialPublications.521.https://doi.org/10.1144/SP521-2021-121. ZhangQ-Q,Jarzembowski,E.A.,WangB.2022.Widespreadgrylloblattidinsectsaftertheend-Permianmassextinction.FrontiersinEarthScience.https://doi.org/10.3389/feart.2022.853833. ZhangQ-Q,SzwedoJ.,ZhengD-R,WangB,ZhangH-C.2021.ThefirstSurijokocixiidae(Insecta:Hemiptera:Fulgoromorpha)fromtheTriassicofChina.ProceedingsoftheGeologists'Association.132:199–206.https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2020.10.009. ZhangQ-Q,ZhengD-R,TengX,ZhangH-C.2021.NewScytinopteridae(Hemiptera:Scytinopteroidea)fromtheMiddleTriassicTongchuanEntomofaunaofNWChina.HistoricalBiology.https://doi.org/10.1080/08912963.2021.2010194. ZhangQ-Q,ChenJ,ZhangH-C.2021.NewGranulidae(Hemiptera:Scytinopteroidea)fromtheMiddleTriassicTongchuanFormationofNWChina.HistoricalBiology.https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1903892. ZhangQ-Q,JiangT,SzwedoJ.,ZhangH-C.2021.AnewfamilyofTriassicplanthoppers(Hemiptera:Fulgoromorpha:Fulgoroidea)fromtheShaanxiProvinceofChina.Alcheringa.45:86–90.https://doi.org/10.1080/03115518.2021.1919206. 图1中国三叠纪昆虫化石的产出层位(带颜色层段)图2以斯行健院士命名的斯氏蜡蝉科(Szeiiniidae)的模式属模式种(SzeiiniahuanglongensisZhangetal.,2021)图3铜川革翅蝉ScytinopteratongchuanensisZhang,ZhengetZhang,2021,正模:NIGP177616,盖翅;(A)光学图像;(B)图A红框部分的扫描电子显微镜图像(虚线表示翅脉及盖翅后缘);(C)图A黑框部分的扫描电子显微镜图像;(D)图A黑框部分钡元素散射能谱图像(虚线表示MP脉位置)。图4蛩蠊目牙蠊属(ChaulioditesHeer,1865)古地理分布图082022-04

-

南京古生物所开展"追思老一辈科学家 传承科学家精神"活动4月1日下午,中国科学院南京地质古生物研究所组织全体在所研究生党员、团员前往所史馆开展清明追思活动,致敬老一辈科学家在艰苦卓绝的年代为祖国的地层古生物事业作出的巨大贡献,激励青年党员、团员不忘初心,勇攀科技高峰。活动由南京古生物所党委书记、副所长杨涛主持,在宁的所领导班子成员、党委委员参加活动。 全体青年党员、团员在李四光先生铜像前聆听南京古生物所所长詹仁斌讲述先生生平事迹。詹仁斌提到,李四光先生是中国地质力学的创立者,现代地球科学和地质工作奠基人,新中国第一批杰出科学家。先生青年时期远渡重洋,先学造船,后学采矿,再转地质。在国家需要的时候,拒绝功名诱惑、冲破重重阻挠,毅然决然投身到祖国的地质学建设中,大家深切地感受到老一辈科学家报国、救国、爱国的坚守与决心。詹仁斌用先生的名言“我是炎黄子孙,理所当然地要把学到的知识全部奉献给我亲爱的祖国”和“科学尊重事实,不能胡乱编造理由来附会一部学说”勉励广大青年党员、团员学习老一辈科学家爱国、创新、求实、奉献、协同、育人精神,传承“爱国奉献、学用兼优,严谨创新、勇攀高峰”的南古精神,做真正肩负起时代赋予重任的第五代南古人。 杨涛则以文天祥拒绝诱降,至死不屈的民族精神以及清朝骆成骧以“主忧臣辱,主辱臣死”获殿试状元的故事激励广大青年党员、团员要以“国忧臣辱,国辱臣死”的决心,肩负起中华民族复兴大任,呼吁广大青年党员、团员要牢固树立家国情怀,作为“国家队”、“国家人”,必须时刻牢记“国家事”,肩扛“国家责”,矢志报效祖国。 党员代表向李四光先生铜像敬献鲜花,全体同志怀着崇敬的心情,肃立默哀,向以李四光先生为代表老一辈科学家们致敬。 此次活动是进一步贯彻落实侯建国院长在中科院2022年度工作会议报告上提出的“大力弘扬科学家精神,营造良好科研生态”讲话精神开展的系列活动之一,也是南京古生物所所史馆作为弘扬老科学家精神基地的常规性活动。022022-04

-

南京古生物所召开2022年度第一次中心组学习扩大会3月31日上午,中国科学院南京地质古生物研究所在图书馆报告厅召开2022年第一次中心组学习扩大会,深入学习习近平总书记在党史学习教育总结大会、2022年春季学期中央党校中青年干部培训班开班式的重要讲话精神、全国两会精神和十九届中央纪委六次全会精神等。南京古生物所领导班子成员、党委委员、纪委委员、所务委员、党支部书记、学术委员会、学位委员会、工会职代会主席团、妇委会、团委、中层领导干部及各民主党派代表等30人参加了会议。会议由南京古生物所党委书记、副所长杨涛主持。 杨涛带领与会人员学习了习近平总书记在党史学习教育总结大会和2022年春季学期中央党校中青年干部培训班开班式的重要讲话精神。会议指出,开展党史学习教育,是以习近平同志为核心的党中央立足百年党史新起点、着眼开创事业发展新局面作出的一项重大决策部署,要巩固拓展党史学习教育成果,持续推进“我为群众办实事”,把党史学习教育创造的好经验、展现的好作风,转化成推动研究所改革创新发展的强大力量。会议强调,习近平总书记的重要讲话,从党和人民事业后继有人的战略高度,对年轻干部提出了明确要求,为年轻干部健康成长指明了方向。研究所要强化年轻干部的培养,注重为年轻干部搭建平台,加大优秀年轻干部的选拔任用力度。 南京古生物所所长詹仁斌带领学习了《中国科学院“十四五”发展规划纲要》,强调全所上下要深入学习领会并结合实际认真贯彻落实院工作会议精神和院“十四五”规划精神,按照院党组的决策部署,增强大局意识,以强烈的紧迫感、责任感、使命感全面加强建制化基础研究,抓好重大科技任务协同攻关,培养集聚高水平创新型科技人才队伍,深化体制机制改革,加强作风学风建设,统筹做好各项工作,充分发挥国家战略科技力量主力军作用,推动研究所各项工作不断取得新成效。 南京古生物所副所长王军带领学习了全国两会精神,传达了习近平总书记在两会期间的系列重要讲话精神和李克强总理做的政府工作报告的部署要求。今年的全国两会是在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程上召开的一次重要会议。会议指出,要把学习"两会"精神与具体工作实际相结合,将学习激情、发展信心迅速转化成攻坚克难、干事创业的工作实效,进一步提高干部职工的战斗力和凝聚力。 南京古生物所党委副书记、纪委书记张建成领学习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话。会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚持严的主基调不动摇,全面落实“两个责任”和“一岗双责”,落实落细相关工作部署,坚持不懈推进全面从严治党向纵深发展,确保研究所风清气正的创新发展环境,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 与会人员结合学习主题,围绕党史学习教育常态化长效化、研究所“十四五”规划等方面进行了深入交流。南京古生物所国资行政与财务处副处长吴德明和综合处副处长王丹做了重点发言。 会议还集体学习了《中国共产党机构编制工作条例》,并对中科院“基层组织建设见成效”活动和研究所2022年的党建重点工作进行了部署。022022-04

-

准噶尔盆地古新世轮藻化石指示轮藻植物群的亚洲起源图尔盖海峡(TurgaiStrait),又称西西伯利亚海,是中侏罗世至始新世末期(或渐新世)、连接北冰洋和特提斯洋,以及分隔亚洲和欧洲大陆的大型浅、咸水体。图尔盖海峡被认为对生物的迁移和扩散起到了“屏障”作用,导致许多哺乳动物和植物类型出现了地理隔离。而最新证据表明,轮藻植物群的传播似乎并未受到该“屏障”的影响。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所李莎副研究员和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所曹文心博士、倪喜军研究员、李强研究员、ThomasA.Stidham研究员、中国地质大学(北京)万晓樵教授合作在国际古生物学期刊《古生物学杂志》(JournalofPaleontology)上报道了准噶尔盆地南戈壁地区古新世晚期轮藻植物群的研究成果。 该植物群包括Peckicharatorulosavar.varians、Lychnothmanusvectensis和Gyrogonalemanicapitata,其中L.vectensis最早记录于中国东部白垩系/古近系界线之下,而其在欧洲的最早记录发现于西班牙、法国和英国始新世晚期–渐新世早期地层;G.lemanicapitata最早记录于准噶尔盆地南戈壁地区古新世最晚期地层,而其在欧洲的最早记录发现于罗马尼亚和法国始新世中期地层。这些化石记录说明该轮藻植物群起源于亚洲,在始新世中、晚期向欧洲扩散,即轮藻植物群扩散发生在图尔盖海峡闭合之前。 研究发现,在轮藻的洲际传播过程中,水鸟可能起到了关键作用。在中亚和欧洲始新世中、晚期地层中出现一些相同的鸟类化石组合支持了这一观点。根据现生轮藻传播的研究,轮藻的藏卵器既可以附着于鸟类的爪和羽毛上,也可以被鸟类摄入进入其消化道或盲肠中。当藏卵器被携带于候鸟的消化道中,它们能在相距100–150英里(≈161–241km)的湖泊之间传播;而当藏卵器被携带于候鸟的盲肠中,它们可能会被携带至更远距离的湖泊(前者距离的几倍)。 沉积学研究也表明,L.vectensis最初在中国东北松辽盆地生活于浅湖环境,在其迁徙到欧洲之后仍生活于浅湖环境;而G.lemanicapitata在准噶尔盆地生活在间歇性的河流环境中,到达欧洲之后却改变了生活习性,开始适应浅湖环境。 本研究得到第二次青藏科考、国家自然科学基金委、中国科学院战略先导、现代古生物学和地层学国家重点实验室开放课题(193103)的资助。 论文相关信息:Cao,W.,Li,S.,Li,Q.,Stidham,T.A.,Wan,X.,Ni,X.,2022.AsianPaleocenecharophyterecordsdemonstrateEocenedispersalsfromAsiatoEurope.JournalofPaleontology,https://doi.org/10.1017/jpa.2021.118. 图1准噶尔盆地南戈壁地区轮藻植物群和哺乳动物群与内蒙古二连盆地的苏崩及脑木根III动物群对比图。南戈壁地区化石组合的时代约为晚格沙头期(根据亚洲陆生哺乳动物时代),大致相当于克拉克福基安期。图2准噶尔盆地南戈壁地区的古新世轮藻化石扫描电镜照片。图3轮藻Lychnothmanusvectensis可能于古新世晚期传播至准噶尔盆地,然后沿两条可能的路线扩散:始新世晚期—早渐新世扩散至欧洲,或于始新世早期先传播至美国,而后到达欧洲(白色图标)。轮藻Gyrogonalemanicapitata最早的化石记录出现在准噶尔盆地的古新世末期,于中始新世时扩散至法国(橙色图标)。古地理图来自“GlobalPaleogeographyandTectonicsinDeepTimeSeries.Copyright2016ColoradoPlateauGeosystemsInc.”。302022-03

-

南京古生物所研讨落实中科院2022年度重点工作3月18日上午,中国科学院南京地质古生物研究所在行政楼一楼会议室组织召开贯彻落实中国科学院2022年度重点工作机关办公会。南京古生物所班子成员、党委委员、所务委员以及各职能部门负责人等参加会议。会议由南京古生物所所长詹仁斌主持。 南京古生物所党委书记、副所长杨涛首先在会上宣读了《关于加强科学研究、科学传播、国资行政与财务专项工作的通知》,决定王博同志为所务委员会委员,协管科学研究专项工作;赵方臣同志为所务委员会委员,协管科学传播和国资行政专项工作。会议强调了培养锻炼后备干部的重要性,要求两位新任所务委员要加强学习、提高站位、克己奉公,积极投入精力推动研究所相关管理工作,各分管领导及各部门要认真配合、全力支持两位新任所务委员的工作。 随后,詹仁斌带领与会人员围绕中国科学院2022年度重点工作部门分工,就其中13个方面60条重点内容逐一进行了研讨,明确了研究所对接落实相关工作的职能部门。他要求,分管协管领导要明晰各自职责,统筹抓好重点工作,相关职能部门要主动积极对接,贯彻落实工作要求,推动研究所发展务求取得实效。 会议还对积极推进深化科研院所改革等重要任务进行了部署。182022-03

-

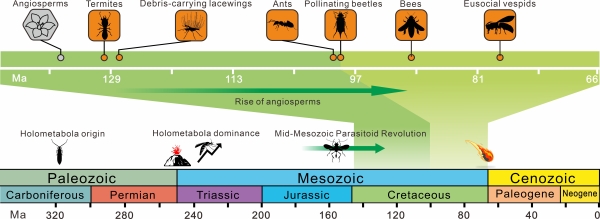

昆虫在中生代的生态辐射现代自然界中,昆虫物种数超过地球生物总数的60%。它们在陆地生态系统中扮演了关键生态角色,在维持生物多样性、调节碳循环等方面也起到了至关重要的作用。因此,理解昆虫的演化历史以及它们在深时陆地生态系统中的角色,可以帮助我们更好地了解现代陆地生态系统的形成过程。 中生代是现代昆虫群形成的时期。近二十年来,随着新化石的发现和研究技术的进步,我们对中生代昆虫的演化历史有了更深入的认识。 3月11日,受《生态学与进化生物学进展》(TrendsinEcology&Evolution)期刊邀请,中国科学院南京地质古生物研究所王博研究员团队在该期刊上发表了题为《昆虫在中生代的生态辐射》(EcologicalradiationsofinsectsintheMesozoic)的综述性论文。 文章梳理并总结了昆虫在中生代五个重要的生态辐射事件,指出目前昆虫化石记录以及相关研究仍具有一定局限性,提出未来结合系统发育、形态分异度、古生态参数等多指标、多种模型的联合分析可以更深入地揭示昆虫的演化规律和深时生态角色。 在中生代,昆虫逐渐占领了许多崭新的生态位,通过与各类动、植物发展出了更复杂更紧密的生态关系,进而对陆地生态系统的影响也更加显著。昆虫在中生代也发生了明显的生态演化,其中有五个重要的生态辐射事件:分别为完全变态昆虫的崛起;昆虫真社会性行为的多次起源和辐射;中生代中期拟寄生性昆虫革命;传粉昆虫的辐射和演替和昆虫拟态和伪装行为的大发展。 目前,我们对昆虫的深时生态角色的了解依然很少,对其演化历史的认知也存在较大偏差。特别是与同时代的脊椎动物和海洋无脊椎动物类群相比,昆虫化石记录具有更多地理、时代和类群的空缺。例如,现有的中生代昆虫化石主要来自于全世界28个特异化石库,而这些化石库主要分布于北半球的中纬度地区。由于化石缺失,我们对昆虫如何响应二叠纪末大灭绝以及白垩纪末大灭绝事件仍然知之甚少。此外,由于保存和采集偏差,现有的昆虫化石主要是中等体型的类群,而小型和大型昆虫化石的比例则明显偏低。总之,这些偏差在一定程度上影响了我们对昆虫演化的认识,因而迫切需要更多的化石收集工作来弥补。 由于人类活动导致的全球变暖和滥伐森林等原因,昆虫的丰度和多样性存在大幅降低趋势。近年来,昆虫危机引起了学界和公众的广泛关注。基于大数据并结合系统发育、形态分异度、古生态参数等多指标、多种模型的联合分析,可以更深入地揭示昆虫的演化规律以及对重大环境事件的响应过程和机制。相关结果也有助于我们更好地了解和预测现代昆虫群的未来变化,并制定更科学的保护方案。 该项研究得到了中国科学院战略性先导专项项目、第二次青藏高原综合科学考察研究专项以及国家自然科学基金项目的支持。 TrendsinEcology&Evolution作为《细胞》(Cell)出版社旗下的综述期刊,通过邀请相关领域的科学家,对前沿科学问题进行综述,并指出未来研究方向。该杂志一直是进化生物学和生态学两个研究领域影响力排名第一的科学期刊(2021年IF=17.7)。 相关论文信息:WangBo,XuChunpeng,JarzembowskiE.A.(2022)EcologicalradiationsofinsectsintheMesozoic.TrendsinEcology&Evolution,https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.02.007. 图1:昆虫重要演化事件图2:昆虫关键生态行为的演化历史162022-03

-

南京古生物所三项成果入选2021年度中国古生物学十大进展2022年3月10日,中国古生物学会在南京发布“2021年度中国古生物学十大进展”评选结果。来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、北京大学、西北大学、中国地质大学(武汉)、河北地质大学等科研院所和高校领衔完成的一批具有国际水平的科研成果入选。其中,由南京古生物所领衔完成的三项成果入选2021年度中国古生物学十大进展。 本次入选十大进展的成果包括:1)解锁东亚长时间尺度下古人群动态演变和适应性基因演化;2)化石证据揭示苔藓动物门起源于寒武纪早期;3)热河哺乳形动物的挖掘趋同演化与脊柱的演化发育意义;4)内蒙古早白垩世新化石揭示被子植物起源之谜;5)古生物脂类对不同古气候因子的重建和示踪;6)晚古生代化石宝库“植物庞贝城”系统研究;7)雪球地球冰期结束后全球古海洋环境的精细刻画;8)古-中生代之交大气CO2浓度升高与陆地生态系统扰动;9)中国发现晚更新世一个新人种:龙人及其独立第三演化支序;10)青藏高原柴达木盆地典型埃迪卡拉化石的发现及其古地理意义。 “2021年度中国古生物学十大进展”涉及年代由南京古生物所领衔完成的三项成果包括:史恭乐研究员领衔的国际研究团队完成的“内蒙古早白垩世新化石揭示被子植物起源之谜”,王军研究员主持完成的“晚古生代化石宝库‘植物庞贝城’系统研究”,以及庞科副研究员领衔的早期生命团队完成的“青藏高原柴达木盆地典型埃迪卡拉化石的发现及其古地理意义”。 中国古生物学十大进展的评选活动旨在激发古生物学者的科研热情,宣传我国科技工作者在古生物学各个分支方向上所取得的具有国际影响力的高水平创新研究成果,同时,促进我国古生物学的科学普及,推动古生物学研究、科学传播和化石保护工作。 中国古生物学会成立于1929年,至今已有90余年的历史,是国内成立最早的自然科学学术团体之一。自2017年始,“中国古生物学年度十大进展”的评选和发布工作已举办六届,每次评选受均到学界、社会广泛关注,极大促进了我国古生物学的发展。 三项入选成果信息: 内蒙古早白垩世新化石揭示被子植物起源之谜 中国科学院南京地质古生物研究所史恭乐研究员领衔的国际研究团队,2021年5月在《自然》杂志发表了有关被子植物起源的最新研究。被子植物起源是演化生物学最重要的科学问题之一。化石记录显示被子植物在早白垩世突然大量出现,达尔文对此困惑不解,称之为“讨厌之谜”。研究团体在我国内蒙发现了一个早白垩世硅化植物群。植物群中一种新的绝灭种子植物,其包裹种子的弯曲托斗类似被子植物原始类群倒生胚珠的外珠被。谱系发育分析显示内蒙具托斗植物和具有相似弯曲托斗的绝灭种子植物是被子植物的近亲。这一大类被子植物近亲类群可追溯至晚二叠世,表明被子植物的祖先类群在距今约2.6亿年就已经出现。 SHIGongle*,HERRERAFabiany.,HERENDEENPatrickS.,CLARKElizabethG.,CRANEPeterR.,2021.Mesozoiccupulesandtheoriginoftheangiospermsecondintegument.Nature594,223–226.(correspondingauthor).https://doi.org/10.1038/s41586-021-03598-w 晚古生代化石宝库“植物庞贝城”系统研究 煤作为一种植物化石能源,被誉为黑色的金子、工业的粮食,是18世纪以来人类使用的主要能源之一。那么,形成煤的远古森林包括哪些植物森林的面貌是怎样的呢 中国科学院南京地质古生物研究所王军研究员带领研究团队开展“植物庞贝城”的研究工作,“植物庞贝城”是位于中国内蒙古乌达煤田一座珍贵的早二叠世沼泽森林化石宝库,对它的研究,揭示了石炭-二叠纪成煤沼泽森林的物种构成和森林实际面貌。特别是,其中对于华夏植物群特色分子瓢叶目植物的相关研究,明确了其属于前裸子植物的系统分类位置,解决了一个困扰古植物学界200年的难题。 JunWang,JasonHilton,HermannW.Pfefferkorn,ShijunWang,YiZhang,JiriBek,2021a.Ancientnoeggerathialeanrevealstheseedplantsistergroupdiversifiedalongsidetheprimaryseedplantradiation.ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica,118:e2013442118.https://doi.org/10.1073/pnas.2013442118. 青藏高原柴达木盆地典型埃迪卡拉化石的发现及其古地理意义 埃迪卡拉化石是寒武纪大爆发前夕非常重要的一类宏体软躯体生物化石。由中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队领衔,和北京大学、成都理工大学组成的合作研究团队于2021年10月1日在《地质学》(Geology)上报道了第二次青藏科考的过程中在柴达木盆地发现的典型埃迪卡拉化石。这是在中国西北地区首次发现的埃迪卡拉生物群产地,也是迄今为止在青藏高原发现的最古老的化石生物群。全吉山地区元古宙地层序列的综合分析对比为探讨柴达木板块和华北板块在前寒武纪末期的古地理关系及当时全球古地理格局提供了重要的证据。 PANGKe*,WUChengxi,SUNYunpeng,OUYANGQing,YUANXunlai,SHENBing,LANGXianguo,WANGRuimin,CHENZhe*,ZHOUChuanming*.2021.NewEdiacara-typefossilsandlateEdiacaranstratigraphyfromthenorthernQaidamBasin(China):paleogeographicimplications.Geology,49(10):1160–1164.DOI:10.1130/G48842.1.(correspondingauthors).https://doi.org/10.1130/G48842.1.102022-03