图片新闻

-

南京古生物所举办“与美同行”三八节主题活动为庆祝“三八”国际劳动妇女节,进一步丰富研究所广大女职工文化生活,提升艺术鉴赏力,3月8日上午,中国科学院南京地质古生物研究所妇联、工会、女工委以及党群工作处在图书馆三楼报告厅联合举办了“与美同行,生活于趣味”美学主题活动,在所的近50名女职工参加了活动。活动由南京古生物所妇联主席季承主持。 活动伊始,南京古生物所党委书记、副所长杨涛代表党政领导班子为女同胞们送上了节日的祝福,感谢广大女职工长期以来为研究所作出的贡献,希望大家聚焦国家重大需求,不断强化作为国家队的使命担当,始终心系“国家事”肩扛“国家责”,展现了巾帼不让须眉的时代风采,继续发挥巾帼精神,在科技创新实践中充分发挥女科技工作者胸怀家国勇担当的巾帼之志、立足岗位做贡献的巾帼之美。 随后,本次活动特邀的美育老师从“艺术与科技”、“经典艺术与现当代艺术”,以及“传承与当下”三个方面着手,以近期南京开设的美术展览为切入,带领大家学会发现并欣赏生活中的美。 在绘画环节中,女职工们展开画纸,尽情挥洒。在国画老师们的指导帮助下,大家创作出的作品或浓淡相宜,独具匠心;或色彩斑斓,丰满耐看。大家把自己对春天的憧憬融入到作品中,也表达了自己对工作生活的美好期盼。大家通过绘画创作进一步放松了身心、愉悦了精神,也将带着更加饱满的热情投入今后的工作和生活中。 此次活动为中国科学院妇女工作委员会组织开展的“科苑女性活动月”系列活动之一。同期活动还包括:3月7日,南京古生物所妇联组织研究所女职工集中收看由中科院妇女工作委员会举办的《心系“国家事”,肩扛“国家责”先进事迹报告会暨表彰大会》视频会议;接下来研究所还将组织开展“时代楷模张桂梅先进事迹”的学习和分享交流等活动。092022-03

-

江苏省委常委、南京市委书记韩立明调研南京古生物所2月25日下午,江苏省委常委、南京市委书记韩立明一行来到中国科学院南京地质古生物研究所调研。中科院南京分院分党组书记朱怀诚、院长杨桂山陪同调研。南京古生物所在宁所领导班子接待了韩立明一行。 调研过程中,韩立明参观了南京古生物所园区、所史馆和李四光先生办公旧址,认真听取了有关研究所历史沿革、研究领域和取得成果等情况的介绍。参观过程中,韩立明对南京古生物所在基础前沿研究和国民经济应用等方面取得的成绩给予了充分肯定,对南京古生物博物馆在提升南京市民科学素质方面做出的贡献表示感谢。她表示,当前南京正在加快建设引领性国家创新型城市,离不开广大在宁科研院所的大力支持和积极参与。希望研究所进一步发挥中科院高端人才和科研平台等优势,在服务国家重大战略的同时,更加精准对接南京经济社会发展需求。 南京市委有关领导、南京市有关部门负责同志参加调研。282022-02

-

江苏省副省长胡广杰调研南京古生物所1月12日,江苏省副省长胡广杰、南京市代市长夏心旻一行调研中国科学院南京地质古生物研究所,参观了李四光先生办公旧址和所史馆,听取了研究所相关工作进展报告。中科院南京分院院长杨桂山陪同调研。南京古生物所领导班子接待了胡广杰一行。 调研中,胡广杰赞扬了南京古生物所在地层古生物学基础研究、科学传播、对国家能源资源勘探等方面做出的贡献。他指出,南京古生物所长期以来为地质资源勘探特别是“三桶油”做出了重要贡献,充分体现了“国家队”的作用。他希望研究所广大职工能够继续传承以李四光先生为代表老一辈科学家的科学精神,不忘建所初心,持续服务国家需求,勇攀科学高峰。 江苏省科技厅、发改委、财政厅、南京市科技局等主要负责领导陪同调研。282022-02

-

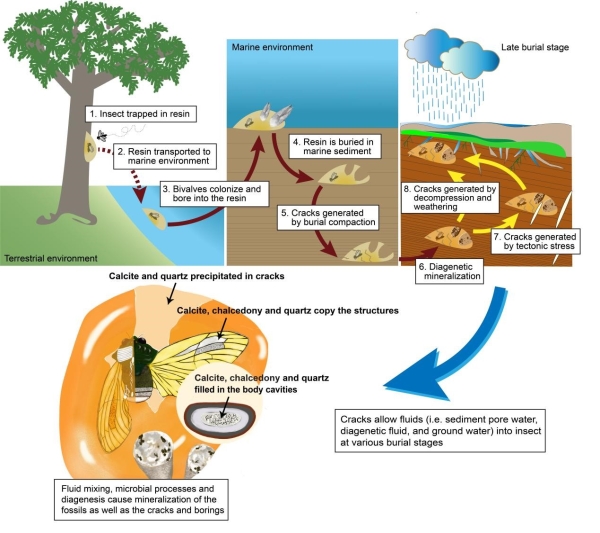

琥珀内矿化昆虫揭示琥珀埋藏学新机制琥珀源于植物产生的树脂,是一种特异埋藏化石。由于能保存异常完好而丰富多样的动物、植物和微生物化石,琥珀为我们了解中、新生代陆地生态系统的演化提供了一个重要窗口。 长期以来,琥珀的内含物被认为是木乃伊化的生物遗骸或中空的躯壳。这些内含物常能保存精美的生物结构,包括器官、组织和细胞,甚至保存到纳米级别。琥珀内含物被认为主要以干酪根化的有机物形式保存,尽管矿化作用在琥珀中也曾有报道,但一直被认为是罕见的特殊情况。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生姜慧在王博研究员和张海春研究员的指导下,与德国、美国、缅甸等多国学者合作,运用光学显微镜、扫描电子显微镜、能量色散和波长色散X射线光谱、X射线微计算机断层扫描和拉曼光谱技术对矿化的琥珀昆虫内含物进行了综合分析,首次报道了钙化和硅化的琥珀昆虫,详细探讨了其保存机制,并提出了新的埋藏学模型。该成果为我们了解琥珀中软躯体化石的特异保存机制及琥珀埋藏路径提供了新观点。相关成果近日发表在国际期刊《地球生物学》(Geobiology)。 本研究中的矿化昆虫标本来自白垩纪中期的缅甸克钦琥珀,包含常见的一些类群,如半翅目,鞘翅目,直翅目、蜚蠊目和脉翅目。分析发现,矿化的昆虫标本主要由方解石、微晶石英(玉髓)和粗晶石英组成,矿物占据了许多软组织位置,置换了生物结构,以及作为胶结物填充在生物体内,如昆虫以钙化形式保留了完整的复眼、精细的外骨骼角质层结构、皮肤感受器等。硅化的昆虫既有以微晶石英形式保存了精细的身体结构,如气管,纤维状结构等,也有以微晶体排列在腔体壁上,并以大晶体占据腔体中心的玛瑙化的身体填充。钙化和硅化昆虫在昆虫化石记录中都十分罕见,本研究提供了保存在树脂化石中的钙化和硅化昆虫的第一个明确的记录,且表明克钦琥珀中广泛存在着内含物钙化和硅化的现象。除此之外,矿化的昆虫标本还发现伴有黄铁矿、赤铁矿、针铁矿、绿泥石类层状硅酸盐矿物等。 通过分析不同的矿化昆虫类群,本研究发现克钦琥珀中埋藏生物类型并不依赖于分类亲和性,所有生物类群都有可能被矿化。矿化昆虫形态保存的质量和保真度受晶体大小的影响。由于昆虫通常没有由二氧化硅或碳酸钙组成的生物矿化组织,本研究认为克钦琥珀中昆虫矿化的化学物质应来源于昆虫组织腐烂产生的化学物质和周围环境(如沉积物)的流体所携带的化学物质。相同矿物置换琥珀内含物并保存在内含物周围的琥珀裂隙中,表明携带矿化反应物质的流体主要沿着裂隙进入琥珀并接触到生物内含物继而发生矿化。硅化昆虫体内发现的黄铁矿是微生物硫酸盐还原作用的结果,包括硫酸盐还原过程及其他过程,如铁还原和甲烷生成都可能促成钙化和硅化。所有这些过程会都产生碳酸氢根离子,可与溶液中的钙离子反应,沉淀形成方解石。二氧化硅可能来自火山口、热泉和粘土的成岩作用。克钦琥珀与火山碎屑岩密切相关,并保存在浅水、近岸的沉积环境,海水的蒸发作用可能也影响了二氧化硅的浓度。赤铁矿和针铁矿形成于氧化环境,很可能是富铁溶液通过琥珀裂缝进入后形成的。这些溶液可能是与构造作用相关的成岩孔隙流体,也可能是陆地风化的地下水。一些样品中含有有机残留物,这些有机底物可能为内含物矿化提供了反应界面,有助于促进二氧化硅和方解石薄膜成核。 本研究提出了克钦琥珀矿化内含物的埋藏学模型。树脂的物理和化学性质阻止了昆虫的降解,直至其被埋在海洋沉积物中。在埋藏压实阶段,树脂产生大量的裂隙,从而使昆虫暴露在参与成岩作用的孔隙水中。接触到流体的昆虫由于微生物作用发生腐烂降解,这使得内含物周围的流体和琥珀外部的流体之间产生了明显的地球化学梯度,从而引起发生钙化和硅化的化学反应。在晚期,克钦琥珀可能经历了构造作用(如存在白色薄方解石脉)以及风化作用。总体而言,该模型表明克钦矿化昆虫化石是经过跨越陆地和海洋环境的一系列事件而保存下来的。 本研究表明琥珀内含物的矿化比通常认为的更为普遍。树脂和琥珀不是封闭的微环境系统。不同埋藏阶段的流体(如沉积物孔隙水、成岩流体和地下水)可以进入琥珀,影响琥珀内含物的降解和矿化。这些过程控制了琥珀内含物的保存质量,并造成了埋藏学偏差,从而限制了琥珀保存的古生物信息的数量和质量。 本项研究得到国家自然科学基金委员会,中国科学院先导专项B类,青藏高原第二次科考项目和德国科学基金会资助支持。姜慧得到CAS-DAAD奖学金支持。南京古生物所吴素萍和王春朝提供部分Micro-CT和SEM实验技术支持。 论文相关信息:JiangHui*,TomaschekFrank,MuscenteDrew,NiuChangtai,NyuntThetTin,FangYan,SchmidtUte,ChenJun,LonartzMara,MahlerBastian,WapplerTorsten,JarzembowskiEdmund,SzwedoJacek,ZhangHaichun,RustJes,WangBo*,2022.Widespreadmineralizationofsoft-bodiedinsectsinCretaceousamber.Geobiology.https://doi.org/10.1111/gbi.12488.图1:钙化和硅化的短脉螽化石图2:硅化化石。a–g甲虫化石,h–n白蚁化石 图3:硅化昆虫化石。含黄铁矿、赤铁矿、针铁矿和绿泥石族矿物及含碳物质图4:克钦琥珀矿化昆虫的埋藏学模型282022-02

-

白垩纪苔藓植物系统学与拟态研究取得新发现苔藓植物是维管植物的姐妹类群,包括苔类、藓类和角苔类,全世界约有2.3万种,是陆地植物中物种多样性仅次于被子植物(约有30万种)的第二大类群。苔类植物可能起源于晚奥陶世,目前最早的苔类大化石发现于美国纽约州中泥盆世。 分子系统学研究表明,以光萼苔目(Porellales)为代表的附生苔类在白垩纪被子植物迅速崛起的背景下发生了辐射演化。在距今约1亿年白垩纪中期的缅甸克钦琥珀中,已经发现了保存精美的茎叶体苔类植物化石3科4属7种,主要包括耳叶苔科(Frullaniaceae)、扁萼苔科(Radulaceae)和多囊苔科(Lepidolaenaceae)等类型,对探究苔类植物的演化历史具有重要科学意义。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员领衔的中德研究团队,对白垩纪琥珀中的苔类植物开展了深入研究,在系统分类学和拟态研究等方面取得了新发现。最新成果近期陆续在线发表于国际学术刊物《地质学杂志》(GeologicalJournal),《白垩纪研究》(CretaceousResearch)和《远古世界》(Palaeoworld)。 耳叶苔科是缅甸琥珀苔藓植物群最占优势的一个科。耳叶苔科最早的化石记录来自缅甸琥珀,大部分可以归入其唯一的现生属耳叶苔属(Frullania),为该属的分化时间研究提供了地质时代依据。根据新发现的7个配子体营养枝化石,研究人员建立了耳叶苔科耳叶苔属的一个新物种:克钦耳叶苔(Frullaniakachinensissp.nov.)。该新种在形态上嵌合了同时代发现的两个化石种(F.cretacea和F.partita)的关键特征:即新种和F.cretacea的侧叶背瓣顶端均为圆形,与F.partita的腹叶均二深裂。这项研究丰富了白垩纪琥珀中耳叶苔科的多样性,为光萼苔目在白垩纪中期的辐射演化提供了化石证据(Lietal.,2021,GeologicalJournal)。 亨氏扁萼苔(Radulaheinrichsii)是扁萼苔科的唯一现生属扁萼苔属(Radula)的最早化石之一。然而,该种仅基于一块配子体营养枝化石建立,缺乏一些关键形态性状。研究人员根据新发现的两块保存精美化石标本,揭示了R.heinrichsii一些重要且新的形态特征(即有些侧叶基部不具穗状小叶型分枝、腹瓣密集覆瓦状排列、不具附属体等特征)。结合系统发育分析,表明R.heinrichsii可以归入扁萼苔属葇荑扁萼苔亚属(RadulasubgenusAmentuloradula)的系统树之内,并且有可能代表其冠部类群(Wangetal.,2022,Palaeoworld)。 缅甸琥珀中丰富的苔类植物与其它生物门类之间的生态关系是引人关注的学术焦点之一。最近有学者在缅甸琥珀中报道了一类奇特的昆虫幼虫(黄氏拟苔草蛉)拟态苔类植物的现象。研究人员通过对这例昆虫幼虫拟态植物开展了再评估和深入比较研究,发现该昆虫幼虫扁平的身体两侧具有两列特化的叶状裂片,叶状裂片排列较为疏松、顶部多渐尖、具中肋、表面具点状纹饰。这些形态特征均显示,该昆虫与石松类植物卷柏属同穗亚属(SelaginellasubgenusStachygynandrum)的两侧扁平、具异型孢子叶的孢子叶穗(背面观)类似,与此前认为的苔类植物光萼苔目营养枝具有明显的区别。据此,研究人员认为此类昆虫拟态的植物应该是石松类而非之前认为的苔类植物,从而代表了最早的已绝灭草蛉-石松拟态的生态关系(Lietal.,2022,CretaceousResearch)。 本项研究得到国家自然科学基金和中科院战略性先导科技专项(B类)联合资助。该团队主要成员包括南京古生物所李亚助理研究员、李言达科研助理、杨小菊研究员、史恭乐研究员、浙江自然博物馆王强馆员、中国科学院西双版纳热带植物园HaraldSchneider研究员以及德国哥廷根大学KathrinFeldberg博士等。 论文信息: LiYa,WangYong-Dong*,Feldberg,K,WangQiang,YangXiao-Ju,2021.AnewleafyliverwortofFrullania(Frullaniaceae,Porellales)fromthemid-CretaceousKachinamber,Myanmar.GeologicalJournal,56(10):5046–5057.https://doi.org/10.1002/gj.4222. LiYa,LiYan-Da,WangYong-Dong*,SchneiderHarald,ShiGong-Le,2022.Re-appraisaloflacewingmimicryofliverwortsfromthemid-CretaceousKachinamber,MyanmarwithadescriptionofSelaginellacretaceasp.nov.(Selaginellales,Selaginellaceae).CretaceousResearch,133:105143.https://doi.org/10.1016/j.cretres.2022.105143. WangQiang,LiYa,FeldbergK,WangYong-Dong*,YangXiao-Ju,2022.Radulaheinrichsii(Radulaceae,Porellales),aleafyliverwortfromthemid-CretaceousofMyanmar.Palaeoworld.https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.01.006. 图1缅甸白垩纪琥珀中的克钦耳叶苔(耳叶苔科)图2缅甸白垩纪琥珀中的Radulaheinrichsii(扁萼苔科)图3亨氏扁萼苔(Radulaheinrichsii)及相关类群的系统发育树图4缅甸琥珀中的拟苔草蛉与石松类、苔类形态对比图5拟苔草蛉拟态卷柏的生态复原图(杨定华绘图)282022-02

-

南京古生物所机关一支部走进南京市档案馆开展主题党日活动南京是一座红色之城,拥有大量珍贵的红色档案。2月23日下午,中国科学院南京地质古生物研究所机关一支部11位党员走进南京市档案馆开展了“传承革命精神,牢记初心使命”主题党日活动。南京古生物所党委副书记、纪委书记张建成作为支部普通党员参加活动。 跟随讲解员的脚步,党员们首先来到档案馆大厅内的南京红色档案展。展厅以时间为线索,主要分为“初心如磐”“中流砥柱”“黎明破晓”“激情岁月”“圆梦小康”5个部分。每一张老照片、每一件老物件背后都有一个故事,真实再现了老一辈无产阶级革命家、革命先烈、英模群体坚定理想信念,对党无限忠诚,顽强战斗的作风和崇高的精神风范。参观过程中,党员们随着时间线身临其境地追忆着中国共产党在南京的探索足迹。 随后,在南京市档案馆副巡视员张军的带领下,党员们又来到特藏库。这里既有最早的清道光二年(1822年)的地契,又有2015年入选《世界记忆名录》的部分南京大屠杀档案;既有珍贵的纸质档案,又有特色的实物档案。其中还包括:中山陵档案、侵华日军南京大屠杀案市民呈文档案、侵华日军南京大屠杀档案、民国时期南京户籍卡档案、中国人民解放军南京市军事管制委员会档案、南京民族工商业档案等。档案是历史的见证者,透过一张张历史档案和照片,大家认真回顾了那段枪林弹雨中的红色历程,深切感受到祖国今天的和平环境和繁荣富强来之不易,应该倍加珍惜。 活动结束后,大家纷纷表示,要继承和发扬革命先烈们不屈不挠,攻坚克难的拼搏精神,立足自身工作岗位,顽强拼搏,把对革命先辈的敬仰之情化作勇于担当敢于作为的动力。282022-02

-

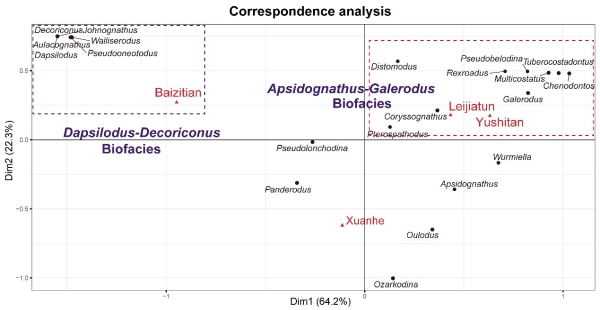

华南志留纪牙形类古生态研究取得新进展牙形类的生物地层研究为古生代和三叠纪地层划分和对比提供了可靠的依据。然而,牙形类空间分布存在差异,不同沉积环境的地层中赋存着不同的牙形类。因此,研究其古生态属性和时空分布特征是建立高精度生物地层框架的重要前提。 在志留纪兰多维列世的地层中,牙形类分布广泛,但过去的研究多聚焦于其地层学意义,对其空间分布和古环境等的研究相对薄弱。研究该时期牙形类的分布特征,可进一步优化地层划分对比的精度,进而揭示牙形类分布与古环境之间的关系。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代团队博士研究生闫冠州在吴荣昌研究员的指导下,与课题组成员和澳大利亚的IanG.Percival博士等合作,在近年华南开展的实例研究和文献资料整理的基础上,采用多元统计分析方法,对华南志留纪牙形类开展了生物相和古生态的综合研究。研究成果于近期发表于地学期刊《亚洲地质》(JournalofAsianEarthSciences)。 基于对应分析(correspondenceanalysis),该研究在华南志留纪兰多维列世的牙形类组合中识别出两个生物相,分别为Dapsilodus-Decoriconus相和Apsidognathus-Galerodus相;前者指示较深水环境,后者指示较浅水环境。通过聚类分析(clusteranalysis)和网络分析(networkanalysis)明晰了华南该时期牙形类种的分布特征。 此外,研究人员通过对特征分子相对丰度的分析,拟合一次海侵和两次海退的海平面变化趋势;同时,基于牙形类古生态特征识别的海平面变化趋势可较好地耦合于已发表的海平面变化曲线,表明了牙形类动物群的纵向变化在研究海平面变化有较好的统计学意义。 该项研究得到中国科学院战略性先导科技专项B类和国家自然科学基金项目的联合资助。 论文信息:YanGuanzhou,WuRongchang*,HuangBing,PercivalI.G,GongFangyi,WeiXin&LiLixia.2021.Llandovery(Silurian)conodontbiofaciesontheYangtzePlatformofSouthChinaandtheirpalaeoenvironmentalimplications.JournalofAsianEarthSciences,225(2):105044.https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.105044. 对应分析(correspondenceanalysis)揭示志留纪兰多维列世特列奇期牙形类的生物相华南志留纪兰多维列世特列奇期牙形类的网络分析(networkanalysis)和聚类分析(clusteranalysis)242022-02

-

南京古生物所召开2022年重点工作部署动员会2月15日,中国科学院南京地质古生物研究所在行政楼一楼会议室召开2022年重点工作部署动员会。研究所领导班子成员、所学术委员会、学位委员会及各部门负责人等共30余人参加会议。会议由南京古生物所所长詹仁斌主持。 詹仁斌首先在会议上深入解读了1月20日中科院院长、党组书记侯建国所作的年度工作报告。报告强调,面对党中央、国务院对科技创新和中科院工作的新部署新要求,面对国家战略科技力量承担的新使命新任务,要进一步增强使命感、紧迫感、危机感,在前期“定位”“定标”基础上,以“定事”为重点,明确改革创新发展新任务、新举措;坚持问题导向,抓住主要矛盾和关键问题,从加强科技创新协同性、出成果与出人才并重、提升科研院所治理能力、大力弘扬科学家精神等方面找准突破口和切入点,深化改革、稳中求进,努力实现体系化重构、系统化重塑、整体性变革,进一步强化体系化建制化优势,充分发挥国家战略科技力量主力军作用。报告指出,2022年中科院工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神,对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求,聚焦主责主业、狠抓工作落实,以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点,着力强化使命驱动的建制化基础研究,着力抓好重大科技任务攻关,着力培养集聚高水平科技人才队伍,着力深化科研院所改革,加强作风学风建设,统筹做好各项工作,在原始创新和关键核心技术攻关上取得一批重大成果,为推动经济社会高质量发展作出新贡献。 会上,南京古生物所学术委员会、学位委员会以及各部门负责人依次汇报了2022年的部门重点工作计划以及下一阶段目标。南京古生物所党委副书记、纪委书记张建成就科研诚信和“巡视回头看”等工作进行了专题发言,副所长王军就重大项目争取和研究生培养等工作进行了部署,要求各部门要站在研究所的高度积极配合做好全年重点工作。 南京古生物所党委书记、副所长杨涛发言指出,新的一年里,要持续加强党的建设,发挥党建引领作用,进一步增强研究所凝聚力。要广泛开展深入调研和谈心谈话,优化政策环境,充分调动干部职工服务国家需求的积极性。要进一步加强所党委与各民主党派的联系,做好项目聘用人员的管理和组织建设。要主动参与谋划重大事项,做好国家重点实验室重组和“十四五”规划等重点工作。要积极关注人才培养和引进,做好研究生思想政治工作。要全面加强支部建设,提升支部组织力、战斗力。 詹仁斌在会上进行了总结发言。他指出,2022年对于南京古生物所是极为重要的一年,面临着国家重点实验室优化重组、全面实施“十四五”规划、深化科研院所改革等重要任务。各部门要围绕学科布局进一步优化、优秀人才培养与引进、重大任务争取和重大原创成果产出等四个方面做好2022年重点工作。他强调,要进一步加强党对研究所工作的全面领导,各党支部及全体党员充分发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结全所广大职工学生撸起袖子加油干,以优异成绩迎接党的二十大的胜利召开,为研究所可持续发展赢得更为广阔的空间。172022-02

-

南京古生物所展览入选“典赞·2021科普中国”十大科普作品2022年2月14日,“典赞·2021科普中国”揭晓盛典特别节目在中央电视台CCTV-10科教频道播出。盛典以“赓续百年初心,践行科普使命”为主题,揭晓了2021年度科普中国十大科普人物、十大科普作品、十大科普事件和十大科学辟谣榜,并授予神舟十三号3位飞行乘组航天员为科普中国最高荣誉获得者。中国科学院南京地质古生物研究所南京古生物博物馆《演变中的地球,进化中的生命》科普展览入选“典赞·2021科普中国”十大科普作品。 《演变中的地球,进化中的生命》科普展览是入选作品中仅有的两个科普展览之一。该展览共包括20多个展厅和展区,以全新的科学内容、新颖的展陈设计、精美的化石标本、完善的科普服务,通过丰富多彩的亿万年化石,讲述波澜壮阔的地球演化历程和生命起源的奥秘。馆内精品化石丰富,尤以瓮安生物群、澄江生物群、埃迪卡拉生物群、热河生物群和琥珀生物群等化石最为珍稀,充分展示世界级化石珍品的精美绝伦。除了震惊世界的诸如寒武纪大爆发等化石宝库外,还展示了古生物化石在国民经济中的应用,弘扬了合理利用地球资源、践行低碳和绿色生态发展的理念。 2020年,在中国科学院党组的支持下,南京古生物所完成了南京古生物博物馆的展陈升级提升改造,于2021年免门票对社会公众开放。依靠南京古生物研究所雄厚的科研实力和世界级的研究成果,古生物博物馆发挥高水平科研专家的优势,深入挖掘化石标本的科学内涵,讲好地球演变和生命进化的精彩故事,为深入推动古生物科普教育和科学传播,提高全民科学素养,再创新的辉煌做出新贡献。 “科技强国,科普为民”。习近平总书记强调,科技创新和科学普及,是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。科普中国是中国科协于2015年创办的全新品牌,是由中国科协主办的一项评选年度科普典型的盛事,到今年已经连续举办七届,旨在为公众提供科学、权威、有趣、有用的科普内容,发展至今,在促进全民科学素质提升等方面发挥了积极作用,已经成为国内最具权威性的科普品牌。 “典赞2021·科普中国”特别节目由中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、人民日报社、新华通讯社、中央广播电视总台联合主办,由全民科学素质纲要实施工作办公室、中国公众科学素质促进联合体支持。此次活动累计收到包括相关部委、央企、全国学会和省级科协等144家单位推荐申报的1344项参评项目,推选数量再创新高。 [video:《演变中的地球,进化中的生命》科普展览]152022-02

-

南京古生物所2022年新春贺词岁序更替,华章又新。值此2022壬寅虎年新春之际,我谨代表中国科学院南京地质古生物研究所领导班子,向全所各类职工、研究生,以及关心和支持南京古生物所改革发展的各级领导和海内外朋友们,致以新春的祝福! 回首2021年,意义非凡。这一年,南京古生物所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届历次全会精神,将党史学习教育贯穿全年,学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,始终做到“两个维护”,围绕全面实现“四个率先”和“两加快一努力”目标要求,研究所党政同心,各项工作稳步推进,取得系列重要进展。 2021年,南京古生物所贯彻落实“基础研究十条”实施方案,认真谋划研究所“十四五”规划,积极推动国家重点实验室优化重组,作为全院32家研究所之一,入选“深化科研院所改革、提升原始创新能力”专项试点。 据不完全统计,2021年南京古生物所对外争取科研项目42项,发表科研论文455篇,其中NatureIndex期刊论文19篇(含Nature1篇)。出版专著编著15本,译著4本,获发明专利2项,计算机软件著作权登记4项。三项成果入选2020年度中国古生物学十大进展,一项成果获评第六届中国科协优秀科技论文奖。 在生物演化与环境前沿研究方面:为地球关键转折期——埃迪卡拉纪生物演化研究提供了高精度时间框架;系统恢复了3亿年前的内蒙古“植物庞贝城”成煤森林景观;对二叠纪末火山喷发与生物大灭绝的关系有了新的认识;揭示被子植物的祖先类群在约2.5亿年前就已出现;发现世界四大琥珀生物群之一的“漳浦生物群”,等等。 在建制化体系化基础研究方面:出版《中国各纪地层及标准化石图集》共6册、《地层“金钉子”:地球演化历史的关键节点》、《中国各纪岩石地层划分和对比》等系列立典性图书、专辑,为全球和中国区域地层划分与对比提供重要标准。 在服务国民经济方面:出版《中国扬子区奥陶纪末至志留纪初含页岩气地层》,对华南页岩气主产地层进行全面梳理;先后与三大石油公司的勘探开发研究院签订横向科研项目7个,就相关资源地层的基础科学问题开展系列攻关;实验技术和大数据支撑服务能力得到显著提升。 人才队伍建设取得重要进展。新增国家杰出青年1人、青年拔尖人才1人,中科院青年科学家奖1人、院青促会优秀会员2人。年内从美、英、港等全职引进优秀青年科技人才3人。 科学传播工作取得新突破。南京古生物博物馆自2021年元旦开始向公众免费开放,全年接待参观超过19.3万人次,深受公众和媒体好评。年内举办“第九届全国化石爱好者大会”等系列科普活动,出版《化石密语》等17部科普图书,不断提升主办期刊杂志水平。获得包括“典赞·2021科普中国十大科普作品”在内的全国性荣誉7项。 2021年,我们隆重庆祝了南京古生物所建所七十周年,成功主办“古生物、精时地层及化石能源国际学术研讨会”,建成并开放所史馆暨李四光先生办公旧址,凝练了4代南古人用实干铸就的南古精神:“爱国奉献、学用兼优,严谨创新、勇攀高峰”,进一步增强了南古人的凝聚力。 展望2022年,时不我待。新的一年里,南京古生物所将牢记国家战略科技力量主力军的使命定位,聚焦主责主业,再接再厉,踔厉奋发,展现新担当、力争新作为,为研究所可持续发展、为建设科技强国作出新的更大的贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开! 祝大家虎年大吉大利,身体健康,阖家幸福! 詹仁斌所长中国科学院南京地质古生物研究所2022年2月10日102022-02