科普文章

-

研究显示恐龙灭绝后蛙类开始“崛起”(化石网报道)据中国科学报(冯维维):今天的蛙类可能要感谢曾经导致恐龙灭绝的地球灾难。一项新研究表明,今天地球上存在的88%的蛙类与距今6600万年前扫灭地球上绝大多数陆地生物的行星撞击有关。几乎10个该类两栖动物中就有9个是生物大灭绝中幸存下来的三个世系的后代。它们均来自白垩系与古近系的交汇点(正式名称是KT界限),而这正是灾难发生之时。科学家认为,它们的第一个幸存者可能是通过钻入地下躲过了行星的袭击。随后则是树栖蛙类带头探索可获得的栖息生态位。而此前的研究表明,蛙类进化时间比这早3500万年,而且与恐龙大灾难没有任何关系。“我们知道除了少数鸟类物种以外,生物大灭绝事件让绝大多数恐龙灭绝,随后其生物多样性暴发,并成为陆地动物的优势类群。”该研究共同作者、美国得克萨斯州大学奥斯汀分校的DavidHillis说,“随着我们看到越来越多的生命群体,可以看到类似的模式,事实证明蛙类也是如此。”加州大学伯克利分校的DavidWake表示,早期蛙类成功的一个关键因素是随着开花植物在地球上蔓延,蛙类可以适应在树上生活。“蛙类开始在树上栖息,这使得该物种在南美洲尤其呈现出极大的放射状分布。”该团队表示,树木是蛙类理想的栖息地,这不仅是因为它们为其提供了躲避地面捕食者的避难所,而且还给它们提供了丰富的昆虫作为食物。Hillis、Wake和中国中山大学教授张鹏等分析了44个蛙类家族156个蛙类物种的遗传数据做出这一发现。今天的蛙类超过6700个已知物种,它们正日益受到栖息地破坏、人口增加以及气候变化的威胁。“这些蛙类能够度过劫难与运气有关,可能是因为它们或是在地下,或是可以在地下停留相当长的时间。”Wake说,“这也为生物大灭绝提供了引人注目的积极的一面:它们为新物种提供了生态机遇。等到下一次大灭绝,生命将会再次崛起。但它会朝着哪个方向崛起,我们现在无从知晓。”相关报道:中美研究显示恐龙灭绝后蛙类开始“崛起”(化石网报道)据新华社华盛顿7月3日电(林小春):今天地球上的多数蛙类可能要感谢大约6500万年前导致恐龙消失的生物大灭绝事件。恐龙大约在6500万年前灭绝。科学界认为,那场大灭绝可能是由小行星或者彗星撞击地球引起的。中美研究人员3日在美国《国家科学院学报》上说,多数现存蛙类物种“崛起”于那场生物大灭绝之后。今天地球上88%的蛙类物种是当时倖存的3个蛙类支系的后代。参与研究的美国佛罗里达自然历史博物馆副教授戴维·布莱克本在一份声明中说:“蛙类已经存在了超过2亿年,但这项研究显示,直到恐龙灭绝之后,我们才看到蛙类多样性大爆发,带来了我们今天所看到的绝大多数蛙类。这个发现完全出人意料。”布莱克本认为,大灭绝事件导致太多物种消失,为蛙类的迅速“崛起”让出了空间。“我们认为那时候的生态系统发生了巨大变化,包括森林遭广泛毁坏,但蛙类非常擅长在微型栖息地中生存。随着森林和热带生态系统的恢复,它们迅速利用了新出现的生态机会”。布莱克本和中国中山大学张鹏教授、美国加州大学伯克利分校戴维·韦克等人采集了156个蛙类物种的基因数据,并结合前人报告的145个蛙类物种的相关数据,构建了迄今最全面的蛙类家族树,并据此得出了上述结论。目前,全球估计约有6700种蛙类。张鹏指出,蛙类从大灭绝事件中倖存下来并“崛起”,这证明瞭它们的韧性。但今天,由于栖息地减少,加上易感疾病,蛙类物种正在减少,这一情况令人担忧。2017-07-07

-

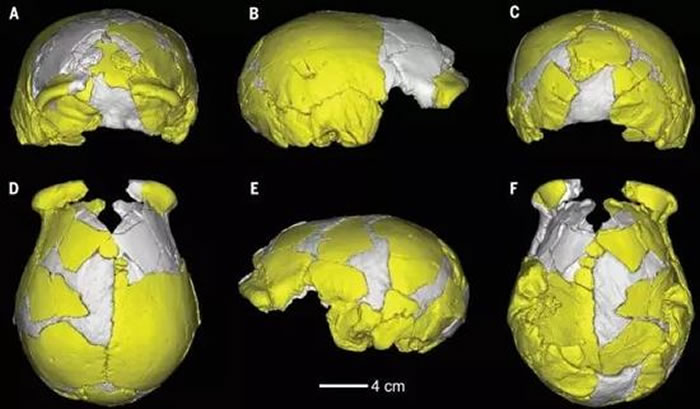

“许昌人”可能是中国华北地区早期现代人的直接祖先(化石网报道)据中国文物信息网(李占扬):2017年3月3日,世界顶级学术期刊美国《科学》杂志发表题为《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》的论文称,人类演化研究取得突破性进展:10多万年前生活在中国中原地区的“许昌人”,可能是中国华北地区早期现代人的直接祖先。这一结论表明,“许昌人”上承周口店北京猿人,下连中国北方早期现代人,证明中国华北的现代人有着自己的演化轨迹,而不是非洲早期现代人取代的结果。研究还表明,“许昌人”头骨具有中国境内古老人类、早期现代人和欧洲尼安德特人的混合特征,不排除中国北方古老人类与欧洲尼安德特人基因交流的可能性。美国科学院院士、美国圣路易斯华盛顿大学教授、论文作者之一埃瑞克·特林库斯说:“该成果将极大改变世界现代人类起源研究的格局。”“许昌人”的发现与研究2005~2016年,河南省文物考古研究院的考古团队对灵井“许昌人”遗址进行了连续12年的考古发掘,发掘面积500余平方米,发现45件距今12.5~10.5万年的“许昌人”头骨化石,其翔实的化石形态特征和可靠的地层年代数据,为研究中国华北地区更新世晚期(距今12.8~1.2万年)人类形态变异及演化模式提供了关键证据。2014年,河南省文物考古研究院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学、美国圣路易斯华盛顿大学组建联合研究小组,对“许昌人”头骨化石开展研究。尽管头骨化石出土时已经破裂成碎片,但其中1号年轻男性头骨和2号成年人头骨保存相对完整。研究小组采用形态观测、高清晰度CT扫描、手工及三维虚拟复原等手段,对头骨进行了拼接和复原,分别制作了1号和2号人头骨虚拟及实体的复原头骨及颅内膜。在此基础上,对“许昌人”头骨形态特征、测量数据、脑形态、脑量、颅骨内部结构等特征进行了细致的研究并与世界范围内古人类化石及数据进行了对比。“许昌人”头骨呈现的中国境内古老人类、早期现代人和欧洲尼安德特人的混合特征,过去从来没有发现过,应代表一个新人种:低矮的头骨穹隆、扁平的脑颅、最大颅宽的位置靠下、短小并向内侧倾斜的乳突。研究发现,“许昌人”具有周口店北京猿人、和县猿人等中国北方古老人类的原始及共同特征。“许昌人”还呈现向早期现代人过渡的重要特征,如脑容量增大、头骨变薄、眉脊较为纤细、头骨结构呈现纤细化等。1号头骨的颅容量约为1800毫升,2号头骨虽然小于1号,但也位于晚更新世人类的变异范围平均值之上。研究还发现,“许昌人”头骨化石枕骨上有结构性凹窝、颞骨内耳迷路模式,这是欧洲尼安德特人的两个独有特征。“许昌人”头骨上所具有的与尼安德特人相似的特征,是在尼安德特人活动区域以外第一次集中发现。“许昌人”对现代人进化研究的贡献现代人进化问题是国际考古人类学研究的热点。二十世纪八十年代,美国一些科学家通过对现代人DNA的研究提出,在20万年前,一支最早进化成现代人的古人类走出非洲,进而取代了世界各地的早期智人,今天世界各地的现代人都是入侵者的后代,这就是“现代人非洲进化取代说”。而中国等一些科学家,通过对世界各地尤其是东亚出土的古人类化石研究,提出了现代人多地区进化的观点。这两种观点成为考古人类研究争论的焦点,并以非洲取代说占上风。长期以来,现代人非洲单一进化取代说虽然未被证明,但也未能打破,主要是缺少关键时段的有说服力的古人类化石,更缺少DNA的进一步支持。2007年冬,在灵井旧石器文化遗址发现了“许昌人”头骨化石,由于其正处在现代人演化的关键时间段(最初测试认为距今10~8万年),学者们寄希望于打破上述僵局,对现代人进化问题有所贡献。美国《科学》杂志发表来自中国的重磅论文《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》,向全世界报告了“许昌人”头骨化石的研究结果:“许昌人”大约生活在距今12.5~10.5万年前,他不存在非洲早期现代人的形态特征,而是一种具有中国境内古老人类、中国早期现代人和欧洲尼安德特人的“三位一体”混合特征的古人类。“许昌人”这一混合型体质特征,可能是东西方两大人群基因交流或杂交的结果,同时反映东亚更新世晚期人类演化既具有地区连续性,又有人群间交流的特点。该成果向现代人类非洲进化取代说提出了挑战。“许昌人”成果对现代人进化最主要的理论贡献是:“许昌人”生活的时期,相当于中国早期智人阶段,但他不是已知的早期智人,应是一个新的人种。“许昌人”具备了由北京猿人向中国华北早期现代人过渡的特征,补上了这一地区猿人向现代人进化中的缺环,证明了中国华北现代人的进化在本土完成,而不是非洲早期现代人入侵取代的。在当今科技界,美国《科学》杂志论文的观点,代表着国际学界的主流观点。但一个地区现代人进化模式的提出,仅是早期人类向现代人演化趋势的局部,而不是整体。该成果还无法证明其他地区现代人的演化,例如中国华北现代人的进化模式应和欧洲不同,欧洲的现代人可能和取代有关。“许昌人”同欧洲尼安德特人有基因交流的证据是由“许昌人”枕骨结构性凹窝、颞骨内耳迷路模式特征提出的。埃瑞克·特林库斯和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所吴秀杰在研究中发现了二者的相似性。究竟是在何种情况下,“许昌人”和尼安德特人进行了基因交流可能是“许昌人”之前,东亚大陆极度寒冷,“许昌人”先辈向气候温和的欧洲迁移,同早期尼安德特人相遇、杂交。距今12.8~7.4万年间,气候转暖,这批古人类重返家园。为何古人类向西迁徙呢可能因为那里有大西洋暖流存在,现有的资料也说明,古人类多次在寒冷期因大气环流的庇护而躲过劫难。灵井“许昌人”遗址研究展望专家认为,灵井“许昌人”遗址是世界上罕见的大型古人类文化遗址,包含多项国际学术前沿问题,研究潜力巨大。“许昌人”研究论文发表前后,国外考古人类学家预言:中国正在改写人类演化的历史。目前进行的最重要的研究,是早期人类行为和艺术起源等几个方面,此外,研究小组试图对“许昌人”头骨进行DNA研究,现已完成样品初步采集工作。已组织由国际顶级学者参加的多个研究团队,瞄准现代人类演化、农业起源和艺术起源等世界性学术前沿课题,开展国际合作,联合攻关研究。“许昌人”遗址开展的多学科研究,是国内史前考古和地学领域研究新的亮点,目前已发表的50余篇国内外学术期刊论文和十三年的考古发掘成果,仅是冰山一角而已。(作者单位:河南省文物考古研究院)2017-07-07

-

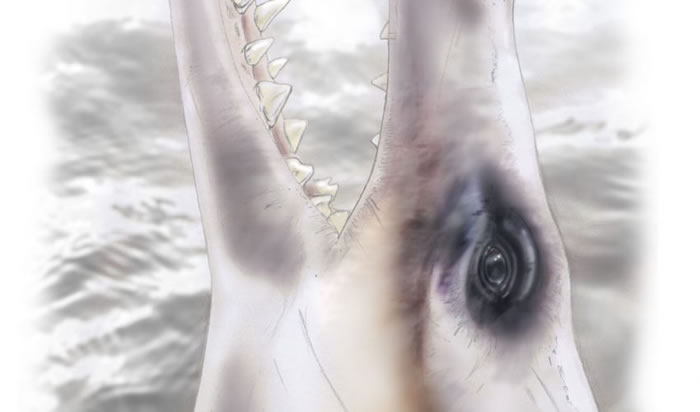

美国南卡罗莱纳州发现3000万年前新物种须鲸化石 为弄清鲸须进化提供新视角美国南卡罗莱纳州发现3000万年前新物种须鲸化石,为弄清鲸须进化提供新视角(化石网报道)据中国科学报(唐一尘):蓝鲸是目前地球上现有的最大动物,但它们的食物却是微小的磷虾,而秘密就在其鲸须上。这是一个复杂的滤食系统,能让巨大的鲸鱼“吐出”海水而将磷虾和其他小生物留在嘴里。近日,科学家分析了一种早已灭绝的须鲸近亲,并为弄清鲸须进化提供了新视角。长久以来,人们对第一头须鲸的进食方式存在争议:它们本就没有牙齿,全靠吸力进食,还是它们长有牙齿,而且能像筛子一样过滤海水。研究人员表示,新发现的须鲸物种Coronodonhavensteini的化石证据倾向于支持后一种观点。21世纪初,一位潜水员在美国南卡罗莱纳州的Wando河中发现了这个须鲸化石。这头鲸生活在3000万年前,科学家认为它是一种新的过渡期物种。纽约理工学院骨科医学系的JonathanGeisler和同事认为,这头鲸可能提供了从牙齿到鲸须转变的重要线索。而且,这头鲸比其他有齿须鲸更大,头骨近1米长。它还长有巨大的臼齿,进一步揭示其摄食行为可能与众不同。研究人员分析了这头鲸的牙齿形状和磨损状况,并推断它使用门牙截留猎物。但它巨大的后臼齿也会在其滤食性摄食中被用到——将水从牙齿间的开口槽中挤出。“这种须鲸臼齿的磨损状况显示,它们不用臼齿咀嚼和撕碎猎物。”Geisler说。这一发现提供了另一个进化模式,在这个模式中,由一个功能进化而来的身体部位(牙齿)后来又被另一个功能所“收编”。研究人员表示,他们正在研究查尔斯顿等地区的其他相关须鲸物种,以寻找更多证据。2017-07-07

-

墨西哥荒漠发现罕见六百万年前水獭化石墨西哥胡奇皮拉盆地的化石遗址,古代水獭的牙齿就是在这里发现的。PHOTOGRAPHBYJACKTSENG,UNIVERSITYATBUFFALO (化石网报道)据美国国家地理(撰文:ShaenaMontanari编译:石颐珊):这副新发现的牙齿或许可以解决一个谜团:六百万年前,这种半水栖的哺乳动物如何横越大陆 古生物学家惊讶地发现,从墨西哥中部炎热灌木丛中发掘出的古老牙齿,属于六百万年前游荡在北美的一种半水栖水獭。 这副在离海岸约190公里远处发现的化石引发一波全新的讨论,探讨数百万年前哺乳动物横跨大陆的移动。 这副牙齿属于一种已经灭绝的巨型水獭,学名叫做Enhydritheriumterraenovae,纽约州立大学水牛城分校的曾志杰说,他的团队在六月中旬出版的《生物学报》(BiologyLetters)期刊中描述这项发现。这个物种以前只有在美国佛罗里达州和加州的海岸地区发现过,显示该物种和现代水獭一样依赖海岸环境生存。 今年三月,曾志杰和他的同事在墨西哥中部内陆的胡奇皮拉盆地寻找化石,希望能对一段始自六百万年前的时期提出解释,当时哺乳动物频繁地在北美洲和南美洲之间迁徙。 当他们正在现场调查时,来自墨西哥国立自治大学的研究生阿道夫帕切科-卡斯特罗(AdolfoPacheco-Castro)拿着一个不寻常的样本走向曾志杰。 「我知道它是某种鼬科的动物,但完全没想到是水獭」曾志杰说。 幸好调查团队的成员之一,洛杉矶郡自然史博物馆的王晓明最近有参与另一项与水獭相关的研究计画。「他认得水獭,看出那个化石是什么,」曾志杰笑道。 在任何地方找到水獭化石都是一项成就,查尔斯顿学院的古生物学家罗伯特波森尼克(BobertBoessenecker)说道,他没有参与这项研究。 「基本上,任何水獭样本都极其罕见,」波森尼克说。 但是在墨西哥找到Enhydritherium水獭的证据又更惊人了。先前发现的化石显示,这段时期有大量动物由北美洲迁徙到南美洲——但是现在这单独一副化石代表当时可能也有一些由东向西的迁移。 「根据我们对现生水獭的了解,他们必须生活在水附近,」曾志杰说。 美洲东岸与西岸都有发现Enhydritherium水獭,现在又在两岸中间发现,这意味着这种水獭可能不只生活在海岸地区,或许也利用较小的水体在两岸之间移动。曾志杰指出,从佛罗里达样本的前肢骨头形状看来,这种动物并非特别适应海洋生活,而且具备轻易在陆地上移动的能力。 这项发现也和先前一项假设冲突,即假设古代水獭采行更迂回的海洋迁徙路线往来东岸与西岸,波森尼克补充道。 曾志杰也提到,墨西哥中部的岩石堆里面可能还藏着更多惊喜等待发掘,因为这里还没有进行过多少古生物学的田野调查。 「这次的研究让我们看到,一项发现就可以完全改变我们如何诠释灭绝物种的生态。」2017-06-27

-

几近人类:改变人类历史的那勒迪智人传奇《几近人类:改变人类历史的那勒迪智人传奇》,李·伯杰、约翰·霍克斯著。 (化石网报道)据界面新闻(原载:华盛顿邮报翻译:马元西):南非,一名9岁的小男孩在田地里玩耍时,偶然发现了一根200万年前的古人类锁骨;曾有古人类学家在与家人泛舟太平洋岛国帕劳时,发现了一个充满古老遗迹的墓室,他怀疑里面埋葬是是一个尚未记录过的矮小人种;还有一个淘钻者,在一个仅能容矮小者通过的18厘米见方的洞穴中,发现了堪称宝库的人类化石群。 在《几近人类》(AlmostHuman)一书中,探寻古人类化石的旅程,读起来就像是极限运动。这本书由古人类学家李·伯杰(LeeBerger)和约翰·霍克斯(JohnHawks)共同写作,书中对伯杰一生探索化石的记述妙趣横生,叙述了他的工作对人们理解人类起源所做出的贡献。 现居南非的伯杰出生于美国,被认为具有一种特立独行的特质。他邀请《国家地理杂志》记录他在社交媒体上的探索,他也会在脸书上向其他科学家发出加入自己团队的招募。他从不把发现的成果据为己有以独自分析,而是制作化石复制品和图像资料,供给其他科学家研究。一般而言,化石从发现到出版,要经过一段漫长而艰苦的过程,但伯杰恰恰是以快速处理工作而出名。他批判铁板一块的古人类学家群体,称他们是“排外俱乐部”,拒绝与他人分享成果。“我所代表的,是不仅仅想要争取俱乐部入会钥匙的一代人,”伯杰写道,“我们想要把这扇门向每个人敞开。我们追求更快速的科学发现,并寻求传统学派之外更大群体的专家合作。” 也有科学家批评伯杰是个顽固的自私鬼,认为他太急于向世界宣布自己的化石发现改写了人类历史。加州大学伯克利分校的古人类学家蒂姆·怀特(TimWhite)批评道,伯杰已经陷入了一种“自我陶醉式科学”,并且认为伯杰对讲好故事更感兴趣,反而疏于拿出有科学价值的事实证据。 暂且把批评搁置一边,《几近人类》是一本面向普通读者的,充满迷人和戏剧性节奏的著作,它展示了古人类学中的激情、辩论和丑闻。对古人类学的复杂历史,伯杰提供了简明的一览,分享了他的发现,并讲述了自己与其他古人类学家结下的“仇怨”。 前文说到的发现锁骨的男孩,就是伯杰的儿子。这根属于某个骨架的锁骨,后来的检测结果显示其有200万年历史,并且是一种此前从未发现过的古人类分支。伯杰将其命名为南方古猿。这种古人类首次在1925年发现于南非,大约生活在距今420万——150万年之间,被认为是猿和人类的过渡物种。他们有着与现代人相似的骨骼结构,但大脑体积只有现代人的三分之一。尽管伯杰认为南方古猿就是现代人类的直系祖先,但其他古人类学家都对此持反对态度。他们认为南方古猿是和其他古人类生活在同一时代的,甚至只是一种古人类的变种分支。不过,南方古猿在学术圈内的价值却毫无疑问。如此古老而完整的骨架发现,本身就是惊人的,而伯杰也从未阻止其他人研究他发现的南方古猿,并任由人们得出各式结论。 仅仅发现了南方古猿,一个学者就足够为自己的职业生涯感到激动了,但事情还没有结束。2013年,伯杰曾经的学生佩德罗·卜少夫(PedroBoshoff)出现在他的办公室,想要找一份工作。此前,卜少夫曾离开学术下海淘钻石,再未完成过自己的学业。考虑到卜少夫探洞经验的老到,伯杰留下了他,让他去探索几个有价值的化石点。和一些探洞队员合作几周后的一天深夜,卜少夫拿着一些照片来到伯杰家中,照片中人类下颌骨状的化石及小型头骨,与伯杰此前见到的任何人种都联系不起来。这些化石来自附近一个被当地人称为“新星”的洞穴网,出了名的难挖,伯杰立马与《国家地理》联系,为探险队请求资助。他随即在脸书上发布招募,寻找身材足够矮小的、可以穿过18厘米见方化石坑洞口的古人类学家前来南非。《国家地理》在社交媒体上报道了探索项目的全程。21天之中,团队共获取了1300份化石碎片,伯杰又组织了另外一个学者团队,对化石进行全面分析,并以最快速度撰写论文,公布他们的发现。 事情变得越来越有争议。为这些化石测定年代非常困难,因为发现化石的地点周围并没有足够的可以帮助确定年代的地质学证据。这些化石是什么呢是一个从未被发现过的人种,还是南方古猿的一种变体伯杰为什么这么着急地发表他的发现这些古人类是怎样在如此偏远的一个洞穴中走向生命尽头的伯杰有自己的理论,但一如往常,并不是每个人都会表示赞成。再说下去的话,书中大部分精彩有趣的谜题都要被提前泄露了。尽管很多圈内人都不认同伯杰的理论和方法,然而他活泼的散文风格,定会为古人类学赢得更多粉丝。在一个资金和科研时常面临威胁的时代,公众中的支持者多一些,有什么不好呢 本文作者瑞秋·纽科姆(RachelNewcomb)是一名人类学家,也是罗林斯学院的“戴安娜-麦克·马厄”杰出教学教授。她的新书《全球化摩洛哥的日常生活》(EverydayLifeinGlobalMorocco)即将在十月出版。2017-06-27

-

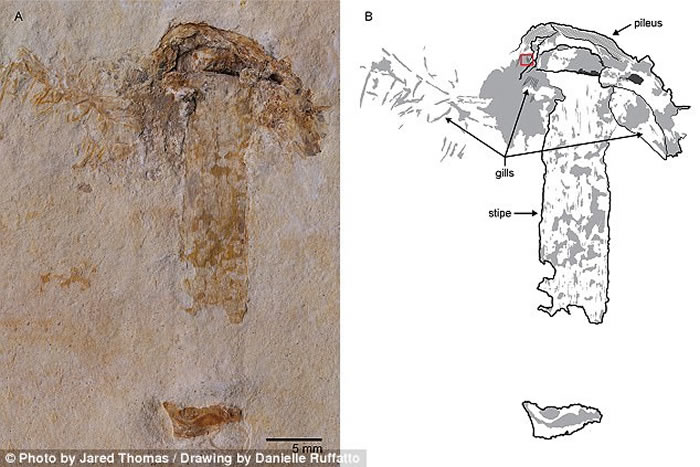

巴西东北部克拉图白垩纪地层石灰岩中发现已知最古老蘑菇化石(化石网报道)据新华社:外媒称,科学家在巴西东北部克拉图地层的石灰岩中发现了一颗白垩纪蘑菇的遗迹,这个蘑菇化石是目前已知最古老的蘑菇化石。 据美国趣味科学网站6月7日报道,大约1.15亿年前,汽车大小的翼龙掠过天空,长脖子的蜥脚类恐龙在地面游荡。这时,一颗只有棋子大小的蘑菇掉进河里,慢慢变成了化石——最新研究告诉我们,它成了目前已知最古老的蘑菇化石。 研究小组负责人、美国伊利诺伊自然历史调查局古生物学家萨姆·黑兹说:“大多数蘑菇从生长到消失只有几天时间。这颗蘑菇能够保存下来,这本身就让人吃惊。” 这颗蘑菇落入河中,漂到一处咸水湖,然后沉入湖底,开始慢慢被沉积物掩埋。它逐渐被矿化,生物组织被黄铁矿置换,黄铁矿又慢慢演化成针铁矿。 黑兹在对采集来的克拉图地层化石进行数字化处理时发现了这颗蘑菇。 据研究论文共同作者、伊利诺伊自然历史调查局真菌学家安德鲁·米勒介绍,此前最古老的真菌是在缅甸找到的,距今已有9900万年,它被封在了琥珀里。 这篇论文7日发表在美国《科学公共图书馆·综合》期刊上。 相关报道:科学家发现迄今最古老蘑菇化石 (化石网报道)参考消息网:外媒称,科学家在巴西东北部克拉图地层的石灰岩中发现了一颗白垩纪蘑菇的遗迹,这个蘑菇化石是目前已知最古老的蘑菇化石。 据美国趣味科学网站6月7日报道,大约1.15亿年前,汽车大小的翼龙掠过天空,长脖子的蜥脚类恐龙在地面游荡。这时,一颗只有棋子大小的蘑菇掉进河里,慢慢变成了化石——最新研究告诉我们,它成了目前已知最古老的蘑菇化石。 研究小组负责人、美国伊利诺伊自然历史调查局古生物学家萨姆·黑兹说:“大多数蘑菇从生长到消失只有几天时间。这颗蘑菇能够保存下来,这本身就让人吃惊。” 这颗蘑菇落入河中,漂到一处咸水湖,然后沉入湖底,开始慢慢被沉积物掩埋。它逐渐被矿化,生物组织被黄铁矿置换,黄铁矿又慢慢演化成针铁矿。 黑兹在对采集来的克拉图地层化石进行数字化处理时发现了这颗蘑菇。 据研究论文共同作者、伊利诺伊自然历史调查局真菌学家安德鲁·米勒介绍,此前最古老的真菌是在缅甸找到的,距今已有9900万年,它被封在了琥珀里。 这篇论7日发表在美国《科学公共图书馆·综合》期刊上。2017-06-27

-

德国研究人员在摩洛哥发现最古老智人遗骸化石 距今30万至35万年历史德国研究人员在摩洛哥发现最古老智人遗骸化石,距今30万至35万年历史 (化石网报道)据中国科学报(冯丽妃):研究人员在摩洛哥杰贝尔依罗的一处考古点发现了早期人类的化石遗骸,它们约有30万至35万年的历史。研究者认为,这些化石是已知最早的智人化石,并且表明现代人类出现背后的演化过程可能并不仅限于撒哈拉以南的非洲地区。相关成果6月8日发表于《自然》。 由于化石记录的空缺和许多样本实际年龄的不确定性,人们仍然无法确定智人从人属祖先中形成的确切地点和时间。被归为现代形智人的最早的化石来自东非,约有19.5万年历史,但现代人类是在约20万年前突然出现,还是在过去40万年间逐渐演化而来仍然是个悬而未决的问题。 20世纪60年代,研究者在摩洛哥杰贝尔依罗的一处考古点发现了人类化石,以及一些动物骨骼和类似于欧洲莫斯特文化的石器(莫斯特文化一直与尼安德特人遗址联系在一起)。这些化石原本被定年为约有4万年历史,被认为是尼安德特人的一种非洲变型,但后续分析引发了人们对这种亲缘关系的怀疑。 最近,研究者在杰贝尔依罗新挖掘出了其他石器以及一些人类遗骸化石,包括一个不完整的头骨和一个下颌。德国莱比锡马克斯·普朗克进化人类学研究所的Jean-JacquesHublin及同事对这些化石进行了分析,发现了大量和早期或近现代人类一致的特征,包括面部、下颌和牙齿形态,以及较为原始的脑颅和颅内形态。在此基础上,作者提出杰贝尔依罗的人族化石代表了智人最早期的演化阶段。此外,最新分析显示,迄今为止在该考古点发现的所有化石至少代表了5个个体。在另一篇论文中,马克斯·普朗克进化人类学研究所的ShannonMcPherron及同事表明所述石器实际上是非洲中石器时代文化所特有的,他们用热致发光定年法对与所发现样本有关的人工火石进行了测年,结果表明杰贝尔依罗考古点约有30万~35万年历史。 在相应的新闻与观点文章中,英国自然史博物馆地球科学部的ChrisStringer与JuliaGalway-Witham总结表示,这些样本“正如西班牙阿塔普埃尔卡山发现的早期尼安德特人化石为人们理解尼安德特人演化提供了启发一样,或可阐明智人的演化进程”。 相关报道:最早智人化石在摩洛哥出土有助解开人类身世之谜 (化石网报道)据科技日报:英国《自然》杂志网站6日发表一项重要成果,德国研究人员在摩洛哥一处考古点,发现了早期人类的遗骸化石,它们约有30万至35万年历史。研究证实,这些化石正是迄今最早的智人(Homosapiens)化石,其有助于人们了解智人的演化进程。 由于化石记录的空缺和许多样本实际年龄的不确定性,人类一直无法确定智人形成的确切时间和地点。被归为迄今现代智人最早化石的样本来自东非,约有19.5万年历史,但现代人类究竟是在约20万年前突然“横空出世”的,还是在过去40万年间逐渐演化而来,一直是个未解之谜。 20世纪60年代,研究者曾在摩洛哥杰贝尔依罗的一处考古点发现了人类化石,以及一些动物骨骼和产自莫斯特文化的石器。这些化石原本被认为约有4万年历史,是尼安德特人的一种非洲“亲属”,但后续分析引发了人们对这种亲缘关系的怀疑。 最近,研究者在杰贝尔依罗新挖掘出了一些石器和人类遗骸化石,包括一个不完整的头骨以及一个下颌。马克斯·普朗克进化人类学研究所的科学家对这些化石进行分析,发现了大量和早期或近现代人类一致的特征,包括面部、下颌和牙齿形态,以及较原始的脑颅和颅内形态。在此基础上,他们提出,杰贝尔依罗的人族化石代表了智人最早期的演化阶段。此外,最新分析显示,迄今为止在该考古点发现的所有化石至少代表了5个个体。 在同时发表的另一篇论文中,该研究所另一组团队发表声明称,所述石器实际上为非洲中石器时代所特有。他们用热致发光定年法对与所发现样本有关的人工火石进行了测年,结果表明,杰贝尔依罗考古点约有30万至35万年历史。2017-06-16

-

缅甸琥珀中发现9900万年前白垩纪反鸟类雏鸟化石比龙标本的翅膀 比龙标本的一对鸟足 比龙标本复原图绘图张宗达 (化石网报道)据新浪科技(郭祎):中加美等国的古生物学家在北京宣布,他们发现了有史以来第一件琥珀中的雏鸟标本,此次发表的标本是一只较为完整的反鸟类雏鸟,记录了其生命最初几周的骨学和羽毛特征。 2016年,邢立达团队首次发现了世界上首例琥珀中的古鸟类翅膀和非鸟恐龙内容物,“我们在2015年便发现了数个更完整的古鸟类琥珀,尽管骨骼的三维重建耗费了大量的时间和精力,但结果令人非常震撼。”邢立达介绍说,“研究表明,特异保存的化石往往能提供远古生命前所未见的细节,比如“木乃伊”化的鸭嘴龙类埃德蒙顿龙所留下的皮肤印痕,虚骨龙类棒爪龙留下的肠道痕迹,以及中国热河生物群的众多脊椎动物化石。尽管这些标本对古生物学研究做出了特殊的贡献,但仍会受到成岩作用的影响,损失大量细节。琥珀则恰恰没有这些问题,它能为古生物提供无与伦比的保存状态,唯一的缺陷是它所能容纳的包裹物大小受到严格限制,因此琥珀中完整的大个体脊椎动物极为罕见。 “此次,我们描述的古鸟类琥珀珀体很大,约9厘米长,容纳了接近完整的一只古鸟类的头部、颈椎、翅膀、脚部和尾部,以及大量相关的软组织和皮肤结构。”论文的作者之一,美国洛杉矶自然史博物馆恐龙研究院院长路易斯·恰普(LuisM。Chiappe)教授称,“这些保存下来的软组织除了各种形态的羽毛之外,还包括了裸露的耳朵、眼睑,以及跗骨上极具细节的鳞片,这为古鸟类研究提供了千载难逢的机会。” 这件标本来自著名的琥珀产区之一,缅甸北部克钦邦胡康河谷。此地的琥珀距今约9900万年前,属于白垩纪中期的诺曼森阶。邢立达介绍:“这只小鸟体型娇小,从吻部到尾巴末端的长度约6厘米。当时它生活在缅甸北部潮湿的热带环境中,不幸被柏类或南洋杉类针叶树所流下的树脂包裹,在漫长的地质年代中形成琥珀,并一直保存至今。” 琥珀中的古鸟标本保存极为完好,尤其是约2厘米长的金黄色鸟足特别醒目,“上面的鳞片,丝状羽栩栩如生,有很锋利的爪子,当时当地人都以为是蜥蜴爪,但我意识到这个标本尤其特殊,更像鸟类的足部,”标本的拥有方,腾冲虎魄阁博物馆馆长陈光先生回忆道,获取标本之后,研究团队开始只是注意到了一对非常精美的鸟足,之后采用显微CT等无损设备来成像和分析标本之后,才发现了琥珀内部还隐藏着头骨、脊椎等重要信息,通过对CT数据的重建、分割和融合,最终无损得到了所有骨骼的高清3D形态。 青年古鸟类学家邹晶梅表示,比龙标本的头骨有明显的牙齿,其椎体等其它骨骼形态一致表明,它属于典型的反鸟类。反鸟类是白垩纪出现的一类相对原始的鸟类,其肩带骨骼的关节组合与现生鸟类的相反,因此得名。反鸟类和今鸟类是鸟类演化的两个主要的谱系,并在早白垩世出现了较大的生态分化和辐射,它们有着较强的飞行能力,拇趾与其他三趾对握,适宜树栖,但最终在晚白垩世末期与恐龙一道完全绝灭。 “羽毛形态是本次研究的重点之一。”瑞安·麦凯勒教授说道,“比龙标本保留着迄今最为完整的古鸟幼鸟羽毛和皮肤,这在白垩纪的标本中尚属首次,这些细节包括羽序、羽毛的结构和色素特征等。” 比龙标本的羽毛形态学细节非常精致,幼鸟被树脂包裹时,正处于稚羽发育的最初阶段,这些稚羽同样可以与其他标本的羽毛印痕或缅甸琥珀中的孤立羽毛相对比。不过,不同于任何现生新孵出的雏鸟,比龙标本的羽毛同时具备了不同寻常的早熟性和晚熟性相混合的特征,同时存在着功能性飞羽和零散的体羽。此外,比龙标本的腿部、足部和尾部的羽毛形态亦不寻常,暗示着与现生鸟类的相比,反鸟类的雏绒羽可能更接近于现生鸟类的廓羽。不过,这些区域也保存着丝状羽,似乎类似于更原始的兽脚类的原始羽毛。“所有这些细节都是此前我们一无所知的。” 比龙标本是目前缅甸琥珀中最完整的古鸟类化石,它是一只出生仅数周的反鸟类雏鸟,琥珀的特异性使其保存了人类历史上最丰富的雏鸟骨学与软组织细节,为我们了解反鸟类和今鸟类在发育上的显著差异提供了新的证据。 该研究由中国地质大学(北京)邢立达副教授、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所外籍研究员邹晶梅(JingmaiO’Connor),中国科学院动物所白明副研究员、加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆瑞安·麦凯勒(RyanC。McKellar)教授等学者共同研究。研究论文发表于国际知名地学刊物《冈瓦纳研究》(GondwanaResearch,影响因子8.743)。该项目受美国国家地理学会、中国国家自然科学基金、加拿大自然科学和工程研究理事会等项目支持。2017-06-16

-

鲸类听觉能力上的差异是进化成为完全水生动物后才出现的(化石网报道)据中国科学报(唐一尘):鲸依靠敏锐的听觉在水下生存,但不同的鲸类在听觉能力上却展现出巨大的差别。须鲸能接收到频率低到人类难以察觉的次声波,这使得它们可以远距离沟通,而齿鲸的情况正好相反,它依赖超声波,这种声波的频率太高以至于人类也无法听到。发表在6月8日《当代生物学》杂志的报告称,研究人员从灭绝的早期鲸物种化石中找到了证据,可以证明鲸听觉能力上的差异是进化成为完全水生动物后才出现的。基于对既能栖息在水里也能生活在陆地上的“史前鲸类”的研究,研究人员发现,它们的听觉系统与其在陆地上的近亲更为类似,甚至是猪、河马、骆驼等偶蹄目动物。 法国国家科研中心(CNRS)的MaevaOrliac说:“我们发现史前鲸类与现存鲸和海豚的耳蜗截然不同,它们的听觉能力更接近于陆地亲属。”而且,原始鲸类在特殊听力上的缺失表明,早期鲸类无法像现今的鲸和海豚等鲸类动物那样通过长距离的叫声进行声波定位和交流。 新研究中,研究人员分析了4500万年前原始鲸类的遗骸,该遗骸是在西非多哥的一处深海沉积层中发现的。研究人员对两种早期鲸类体内的骨骼和封装着听觉器官的空腔进行了研究。 Orliac与同事MickalMourlam使用微CT扫描岩石和化石以探视其内部结构。扫描的图像使她们可以对颞骨岩部内用来保护听觉和平衡器官的腔进行分析。 研究人员表示,基于扫描仪提供的扫描图,能建造模拟动物活着时用来包含听觉器官的腔体模型。但该工作漫长而艰难,因为化石腔内填满了沉积物,并在一定程度上结晶,加之鲸类的颞骨岩部本身就又浓又密,这些因素降低了扫描图片的质量,时常会阻碍分析的进展。 尽管如此,扫描结果仍显示早期鲸类的听觉系统与它们那些陆地上的近亲类似。现代鲸类拥有的次声波和超声波听觉是后来鲸类返回海里才出现的。2017-06-16

-

太阳系曾经有两个太阳 其中一个可能导致恐龙灭绝太阳系曾经有两个太阳,其中一个可能导致了恐龙的灭绝。 如果太阳有一个伴星,它可能会打扰奥特云。 (化石网报道)据参考消息网(编译/王雷):英媒称,科学家们相信,太阳系曾经有两个太阳,其中一个可能导致了恐龙的灭绝。 据英国《每日电讯报》网站6月14日报道,美国加利福尼亚大学的一名理论物理学家和哈佛大学的一名天文学家发现,大多数恒星在形成时都有一个“兄弟”,而我们的太阳可能也不例外。 事实上,这个被称为“复仇者”的“邪恶胞弟”可能使一颗小行星撞向地球轨道,导致了恐龙的灭绝。 报道称,20世纪80年代,美国芝加哥大学的两名古生物学者提出,地球上物种大灭绝——每2600万年一次——的固定频率是由一种神秘的地球外因素导致的。但尽管寻找了多年,却从来没有人能够找到它。 现在,这项最新研究成果认为,太阳在数十亿年前确实曾有一颗伴星,不过它很可能已经逃离了我们的太阳系,迷失在银河系中。 在美国加利福尼亚大学伯克利分校担任天文学研究员的研究报告作者斯蒂芬·斯塔勒教授说:“是的,我们说的是,很久以前很可能存在一个‘复仇者’。” 斯塔勒说:“我们现在相信,与我们的太阳十分相似的大多数恒星在形成时都是双星。我认为,我们有了迄今为止支持这一论断的最有力证据。” 他说:“早在20世纪80年代,天文学家就曾努力寻找它(太阳的伴星),但从来没有找到,而寻找也就停止了。” 他还说:“它被认为导致彗星撞向地球,从而引发了物种大灭绝,比如恐龙的灭绝。它现在距离我们有数千光年之遥,不可能被找到。” “第二个太阳”与太阳之间的距离可能是海王星与太阳之间距离的17倍,在夜空中可能只是一个亮点。 报道称,科学家认为,虽然仍属于太阳系,但它每2600万年才会经过近日点一次,并导致彗星活动加强,大量小行星撞向地球,给地球带来死亡和破坏。 在研究了最近在英仙座形成恒星的一片巨大星云后,科学家认定这个“复仇者”肯定存在过。 哈佛大学史密森学会天体物理观测台的美国航空航天局(NASA)哈勃研究员莎拉·萨达沃伊是研究报告的首席作者。她说:“很多恒星在形成时有一颗伴星的观点以前就被提出过,不过问题在于有多少” 她说:“根据我们的简单模型,我们认为几乎所有恒星在形成时都有伴星。” 斯塔勒补充说:“也许‘太阳二号’也拥有一颗小的行星,上面的居民也在思考他们自己的起源。” 报道称,这份研究报告已经发表在英国《皇家天文学会月刊》上。2017-06-16