科普文章

-

《美国科学院学报》:异时发育退化才是导致鸟类牙齿丢失的直接原因(化石网报道)据科技日报(姜靖):众所周知,所有现生的鸟类都没有牙齿,它们各自进化出不同形状的喙,以适应不同的取食需求。不过,化石记录表明,早期鸟类和它们的祖先兽脚类恐龙一样嘴里都是长满牙齿的。以往科学界对现生鸟类喙的发育过程有比较深入的研究,但是对鸟类牙齿丢失的原因却一直众说纷纭。 那么,鸟类到底是如何在漫漫历史长河中把牙给弄丢了呢 9月26日,发表在《美国科学院学报》上的一项最新成果称,在窃蛋龙类和基干鸟类中发现了牙齿在个体发育过程中逐渐丢失的现象,并指出牙齿的异时发育退化才是导致鸟类牙齿丢失的直接原因。 鸟类没牙齿,是为了减重还是基因突变 首都师范大学生命科学学院王烁博士9月26日接受科技日报记者采访时表示,人类对鸟喙形态的研究历史可以追溯到19世纪中叶。当时,达尔文在随“贝格尔号”进行环球航行时,注意到了生活在加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀具有不同的形态的喙,可以帮助它们适应不同的食性并占据不同的生态位。虽然达尔文将这一发现作为支持物种进化的有力证据写入了《物种起源》,但他并没有回答鸟类牙齿如何丢失的问题。 最早关注鸟类牙齿丢失问题的可能是荷兰古生物学家海尔曼,他在1927年出版的一本名为《鸟类起源》的书中提到:“最早的鸟类有牙齿,但是后来鸟类长出了角质喙,因为角质喙代替了牙齿的功能,牙齿不再使用,所以就掉光了。”虽然海尔曼并没有回答鸟类的牙齿是怎么掉光的,但此后的整个20世纪似乎没有人对这一所谓的答案产生过疑问。20世纪50年代,甚至有人进一步提出,鸟类牙齿丢失是为了减轻体重,从而更利于飞行。 “为了获得一个功能而失去或得到一个器官,在演化上是很难实现的,这好比人类想飞上天,但从来不会长出翅膀。”王烁说,不过,当时并没有人对此提出质疑。“因为不论是支持还是反对都需要证据,彼时全世界发现的早期鸟类化石都非常稀少,由于标本有限而且相当破碎,人们根本无法系统推测早期鸟类到底长什么样儿,也不清楚长牙的早期鸟类究竟只有始祖鸟还是所有的早期鸟类都长牙。” 在随后的很长一段时间里,科学界对此并无更多探讨。直到2014年底,有学者在分析了数百种没有牙齿的现生脊椎动物基因序列的基础上提出:鸟类没有牙齿是因为它们与牙齿发育相关的基因发生了突变。 “实际上,大多数早期鸟类都是长牙的,只不过长得不是很整齐,有些丢失前面的几颗牙,有些丢失后面的几颗牙。牙齿只要能生长就说明早期鸟类与牙齿发育相关的基因并没有发生突变,而是某些其他的原因导致鸟类牙齿的丢失。因此从那时候起,我就怀疑这些学者的观点可能是站不住脚的。”王烁说。 牙齿长丢了,是否缘于异时发育退化 去年12月22日,王烁研究团队就曾报告称,他们在新疆发现了一种幼体长牙、成体无牙的恐龙——难逃泥潭龙。这种恐龙刚出壳时,幼体嘴里至少有42颗牙,到了半岁时就只剩下34颗,而到了接近一岁时牙就全部丢光了。这是科学家第一次在恐龙中观察到牙齿长丢了的现象。为此,他们试图从中探析鸟类牙齿丢失之谜。 在本次研究中,研究小组发现牙齿在个体发育过程中逐渐丢失的现象在窃蛋龙类和基干鸟类中同样存在,并且在恐龙向鸟类演化的过程中牙齿异时发育丢失的时间不断提前。研究小组称,这说明牙齿的异时发育退化才是导致鸟类牙齿丢失的直接原因。 所谓异时发育,就是发育的时间和速率发生的改变。我们看到的动植物的很多特征都是异时发育的结果。王烁举个了通俗的例子,比如雄狮长有鬃毛,雌狮则没有。这是因为在这个特征上雄狮比雌狮多走了“一步”。在王烁看来,对于鸟类的牙齿丢失而言,相对其祖先兽脚类恐龙不是多走了一步而是少走了一步。 鸟类的祖先恐龙是有牙齿的,但是有那么几种恐龙,第一代牙齿还出现,随后的几代牙齿慢慢就不长了,取而代之的是角质喙慢慢长出来了。最初长牙的基因没有突变丢失,而是慢慢关闭了。作为一个新出现的器官,角质喙慢慢取代了牙齿的功能,成为了鸟类取食的重要器官。此后,作用于牙齿发育基因上的自然选择压力逐渐减小,这些基因开始发生突变。这说明科学家们在现生鸟类中发现的基因突变是鸟类演化后期才出现的现象,而真正导致早期鸟类牙齿丢失的原因来自异时发育。“人类现有的技术还不能直接检测鸟类化石上残留的遗传物质,因此要想回答鸟类的牙齿是如何丢失的问题,还必须借助古生物学证据。”王烁说。 恐龙掉牙关鸟啥事,最新研究靠不靠谱 那么,问题来了。恐龙牙齿丢失关鸟类喙的演化什么事儿新研究真的就这么靠谱吗 王烁解释说:“目前的证据普遍支持兽脚类恐龙是鸟类的祖先,因此要研究鸟类起源以及鸟类重要特征的起源,就先要知道鸟类的祖先身上发生过什么。这一点就好比我们想知道人类的起源,就需要研究猩猩一样。” 而且王烁认为,相比以往对于鸟类牙齿丢失的假说,这一新的发现更有说服力。首先,王烁研究小组通过基于大数据的特征相关性分析发现,牙齿的丢失与角质喙的发育存在着必然的联系。以往的研究表明,骨形态发生蛋白BMP不仅控制着牙齿发育,也参与角质喙的发生过程。通过发育生物学实验证实,这一信号通路表达的上调在引起牙齿发育中断的同时还可以促进角质喙的生长——这一结果第一次阐明了牙齿异时发育退化可能的机制。 其次,从泥潭龙到窃蛋龙再到早期鸟类都存在这一现象,说明牙齿的异时发育丢失是脊椎动物牙齿演化常用的一种“手段”。 因此,王烁研究团队得出的结论是建立在多条证据链的基础上,通过形态学、演化发育生物学、大数据分析等分析手段获得的,具有很高的可信度。这一工作标志着鸟类牙齿如何丢失这个困扰科学家们将近一个世纪的科学问题或许最终得到了回答。 相关链接 为什么一些鸟看上去好像有牙 鸟类有牙齿吗任何一位生物学家都会回答:绝对没有。然而很多人宣称自己看到了鸟类的牙齿,这是怎么回事呢 如果有机会近距离观察灰雁,你会发现,它们上下喙的外部边缘是锯齿状的,这样的构造能让灰雁轻松地咬断嫩枝和青草。不过,这可不是真正意义上的牙齿,科学家称之为齿状喙。 还有很多鸟类口中都有或大或小、高低不平的刺,这些倒刺向后伸出,貌似牙齿,可以确保吃下去的东西不会吐出来。当然,这也不能算是牙齿。 此外,除了几维鸟,所有鸟类都在颅部前端有一个很小很尖的凸起,叫做卵齿,是用来划破蛋壳求得新生的。当幼鸟破壳之后,卵齿很快会脱落或者被吸收掉。尽管被称为卵“齿”,但这个构造其实只能算是角或者骨刺。2017-09-29

-

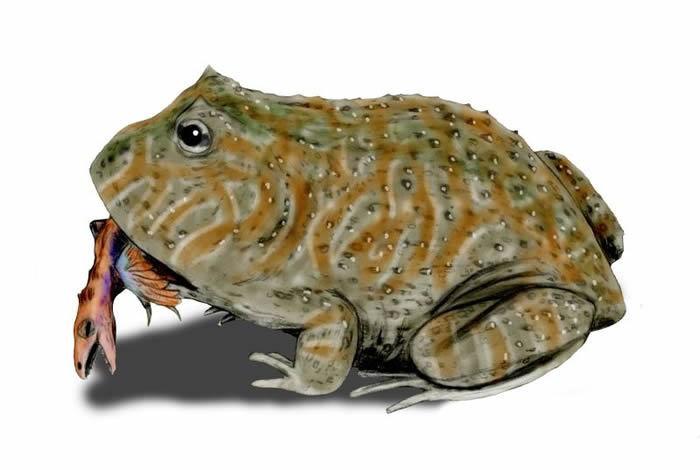

6800万年前生活在马达加斯加岛上的魔鬼蛙或以恐龙为食6800万年前生活在马达加斯加岛上的魔鬼蛙或以恐龙为食 (化石网报道)据新华社:俄媒称,澳大利亚阿德莱德大学的学者解释说,人们难以想象青蛙作为食肉动物的形象,但在远古时期,现代青蛙的祖先可能使比它们大得多的动物产生恐惧。 据俄罗斯卫星通讯社9月22日报道,当今世界上最大的巨蛙重达3公斤,它可以捕捉小型啮齿动物和水陆两栖动物。但与6800万年前生活在马达加斯加岛上的古老青蛙魔鬼蛙的古生物化石相比,就连它们也会黯然失色。 学者们早就怀疑,在体长超过40厘米,体重约为4.5公斤的情况下,魔鬼蛙这种生物可能以恐龙幼崽为食。现在这种假设获得了支持。 一个国际生物学家团队对被称为魔鬼蛙现代近亲的角蛙开展了系列试验,包括咬合力测试。此后,学者们把魔鬼蛙的骨骼构造特点与其后代的骨骼构造特点进行了对比。他们发现,魔鬼蛙的咬合力不低于2200牛顿。这种咬合力可与狼,甚至雌性老虎的咬合力相媲美。学者认为,魔鬼蛙的这种咬合力对于吃掉小型恐龙来说绰绰有余。 相关报道:已灭绝魔鬼蛙或能吞噬恐龙 (化石网报道)据环球网(实习编译徐晓熠):南非eNCA电视台9月21日报道,一项新的研究显示,早已灭绝的魔鬼蛙(BeelzebufoAmpinga)能杀死恐龙,魔鬼蛙于6800万年前生活在马达加斯加岛。 报道称,这一结论来源于一项对南美角蛙的咬合力的研究,由于这种角蛙的外形与一款著名电子游戏“吃豆人”中的同名角色相似,它也被称为“吃豆人”蛙。 研究发现,这种青蛙的咬合力为30牛顿(N)或3千克(kg),头部宽度为4.5厘米。 阿德莱德大学生物科学学院的研究员马克琼斯(MarcJones)表示:“与绝大多数具有弱颌、常以小猎物为食的青蛙不同,角蛙猎捕的是体积和自身一样大小的动物。”据报道,角蛙猎捕对象包括其它类型的青蛙、蛇,以及啮齿动物。它们强有力的双颌在抓捕和制服猎物时起着至关重要的作用。 琼斯说,该数据可以扩大类比到已灭绝的魔鬼蛙上,那么这种生物的的咬合力可高达2200牛顿,其凶猛程度可与现存最凶猛的捕食者——狼和老虎相提并论。琼斯表示,“凭借这样的咬合力,魔鬼蛙足以制服与其生存在同一时代的小型恐龙和幼年恐龙。” 加州州立理工大学生物科学教授克里斯托弗拉平(KristopherLappin),以及该项目的联合研究员于9月21日表示:“这是第一次测量青蛙咬合力的研究。根据现有经验,角蛙具有惊人的咬合力,它们咬住某个物体时往往不松口。而一只大型魔鬼蛙的咬合力则非常可怕,我绝对不想亲身体验这种感觉。” 报道称,魔鬼蛙也被称为“魔鬼青蛙”、“恶魔蟾蜍”和“地狱之蛙”。据说其身长达41厘米,重达4.5公斤,比其他任何人类已知蛙类的体型都要更大。2017-09-29

-

尼安德特人的骨骼揭示我们已灭绝表亲的生长模式(化石网报道)据EurekAlert!:对一具保存完好的尼安德特儿童骨架所做的新分析揭示了该已灭绝人科物种生长模式的重要线索。尽管尼安德特人的估计总体生长速度与现代人类非常相似,但这些分析结果表明,与后者相比,前者在7岁时还有相当规模的脑部生长。对我们的尼安德特人表亲的了解也会对我们自身的生物学提供重要线索。尤其令人感兴趣的是我们与尼安德特人之间存在的脑组织大小的区别。某些研究提出,尼安德特人之所以有着较大的脑子可被解释为他们在出生后早期的脑生长速度较快,但另外一些人提出,这其实反映了他们脑组织生长的时间较长。 这这里,AntonioRosas和同事对一具少年尼安德特人的骨骼进行了描述,这具骨骼是从西班牙的艾尔席卓恩(ElSidrón)出土的,该遗址有4万9000年的历史。这一标本被称作ElSidrónJ1,它有着保存格外完好的混合存在的幼年和成年牙齿,在牙齿中保存的日常牙增量标记为人们提供了一个少有的估测其死亡时年龄的机会。对ElSidrónJ1的分析显示,在7岁时,这个尼安德特人的某些椎骨仍然还未融合,而在现代人中,同样这些椎骨往往在4-6岁左右时就已融合。 有趣的是,ElSidrónJ1的脑容量大约为成年尼安德特人死亡时平均脑容量大小的87.5%,而在现代人中,同样的7岁年龄时的脑组织重量平均为成年人的95%。作者提出,尼安德特人椎骨成熟的独特模式及其脑组织生长时间的延长或能反映其为什么有着宽阔的体形和独特的生理,而非其总体生长速度与现代人有着根本差别。 特别提示:相关新闻电话会议 一个禁止提前报道的AAAS新闻电话会议计划在美国东部时间2017年9月20日周三上午11:00举行;会议将讨论由Rosas等人撰写的即将发表的《科学》文章:“ThegrowthpatternofNeandertals,reconstructedfromajuvenileskeletonfromElSidrón(Spain)”。 在新闻电话会议期间公布的所有资讯在美国东部时间2017年9月21日周四下午2:00前仍然禁止提前报道。会议发言人包括AntonioRosas,他是国家自然科学博物馆古人类学小组的主席;LuisRios,他也是该小组的成员。2017-09-29

-

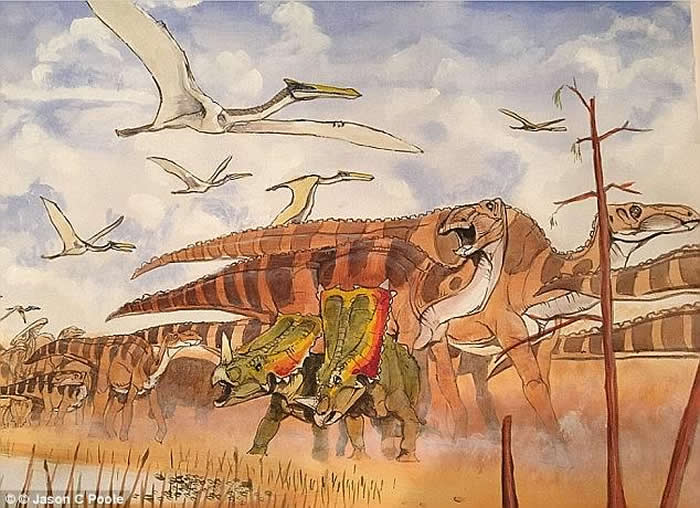

英国广播公司纪录片《恐龙灭绝之日》:如果恐龙没有灭绝这个世界将会怎样?人类如果与恐龙生活一起,他们将面临着更大的生存威胁。 如果植物进化像现代环境继续进行,那么食草恐龙必定会主要以开花植物为食。考虑到开花植物更容易消化,或许食草恐龙的体形会逐渐缩小,那么中生代时期巨型恐龙将会消失。 海洋是恐龙探索的另一个栖息领域,考古学家发现棘龙曾在江河口环境涉猎水栖生物,长有盔甲的甲龙骨骼化石也存在于海洋沉积层中,它们很可能在海岸线附近生活。或许棘龙和甲龙会沿着哺乳动物鲸鱼的进化路径发展,能完全在海洋中生存下来,它们也有可能返回陆地产卵,幼崽在岸边陆地孵化之后再回到海洋之中,其繁殖方式类似于鱼龙和蛇颈龙。 1982年,加拿大自然博物馆黛尔?拉塞尔(DaleRussell)发表研究论文指出,如果恐龙没有灭绝,很有可能会进化出现具有一定智力等级的“类恐龙人”。 (化石网报道)据新浪科技(叶倾城):国外媒体报道,想像一下,如果小行星碰撞地球,并未导致恐龙灭绝消失,之后随着时间推移,将会出现怎样的变化它们的存在如何影响人类在内的哺乳动物呢 6600万年前一颗15000米直径的小行星碰撞地球,造成我们现今无法想像的一场灾难!这颗小行星碰撞产生的破坏性,相当于大约100亿颗广岛原子弹爆炸,一颗巨大的放射性火球在每一个方向燃烧了数百公里,并引起了全球性海啸。甚至地球大气层也开始燃烧,体重25公斤以上的陆地动物无法幸存这场灾难,事实上,全球大约75%的物种都灭绝消失了。对于恐龙世界而言更是灭顶之灾,所谓的“非鸟类恐龙”没有生还的希望,只有一些体形较小、长有羽毛的小型飞行恐龙能够逃离灾难现场。 “如果恐龙没有灭绝,就像我们人类祖先对付剑齿虎一样,早期人类需要对付迅猛龙和阿贝尔龙的攻击!” 如果历史发生变化,恐龙世界未在小行星碰撞事件中消失陨落,将会发生怎样的变化呢如果未碰撞现今墨西哥尤卡坦半岛,或者碰撞时间提前几分钟呢研究人员在近期播放的英国广播公司纪录片《恐龙灭绝之日》中进行了相应描述,包括美国德克萨斯州大学地质学家肖恩·古利克(SeanGulick)的科学家指出,如果小行星或早或迟一些时间碰撞地球,不是碰撞在尤卡坦半岛浅水域,而是碰撞在太平洋或者大西洋深海区域,海洋将吸收大量碰撞力,限制富含硫磺物质的喷发,如果这些小行星碰撞物质喷发,会导致地球大气层“窒息”数月或者数年时间。 如果是这样的话,仍然会有一场灾难,面临着地球物种大灭绝,但是一些体形较大的恐龙可能幸存下来。思考这种备选时间轴是一个非常有趣的实验观点,恐龙科学家们非常热衷于推测,如果是那样的话,恐龙会存活到现在吗是否可能进化形成新的恐龙物种恐龙是否会形成类似人类的智力等级哺乳动物是否会躲藏在黑暗阴影环境中人类是否会进化像2015年迪斯尼公司电影《好恐龙》中描述的人类找到一种方法,能恐龙共同生存在一起。 一些研究人员认为,即使没有小行星碰撞地球,恐龙的地球统治时代也会终结!英国布里斯托尔大学古生物学家麦克·本顿(MikeBenton)说:“我的观点有点儿不太正统,恐龙因为气候变冷终究难逃灭亡的命运。6600万年前正值白垩纪末期,我们知道那时哺乳动物出现了多样化发展,而恐龙物种数量已持续减少了4000万年。” 本顿认为,哺乳动物仍会最终取代恐龙,他在2016年一份研究报告中指出,恐龙在取代灭绝物种方面,要比哺乳动物更慢。其他专家持不同观点,美国马里兰大学帕克分校肉食性恐龙研究专家汤姆·霍尔茨(TomHoltz)指出,我们认同6600万年前一些恐龙物种会灭绝,其原因归咎于印度德干地盾的火山喷发和熔岩流活动。但是他表示,这并没有什么影响,一旦进入古新世和始新世时期,对恐龙生物学的影响将逐渐减少,白垩纪时期的恐龙世界会自然适应和过渡到这一时期。 英国爱丁堡大学斯蒂芬·布鲁萨特(StephenBrusatte)强调称,历经1.6亿年的气候变化,它们能够多样化发展很好地适应地球环境,在白垩纪末期,恐龙仍具有很好的适应能力,这并不是一个日渐衰落至灭绝的标志时期,只是小行星碰撞促使恐龙灭绝,当时恐龙物种仍有大量进化潜能迹象。 假设恐龙可以存活下来,哪些因素可能影响它们的进化气候变化或许是第一大障碍,5500万年前处于“古新世-始新世气候最暖期”,当时全球平均气温比现今高8摄氏度,地球大部分地区均覆盖着雨林。 在这个拥有丰富植被的“温室世界”里,很可能大量长颈蜥脚类恐龙生长速度非常快,在较年轻阶段开始繁衍后代,并且体形开始缩小,一些“矮蜥脚类动物”(比牛略大一些)在白垩纪末期已出现在欧洲岛屿上。白垩纪中期现今南美洲境内最大的雷龙身体达到40多米长,比两架喷气式飞机更重。 “或许我们发现白垩纪末期恐龙体形出现整体性缩小,中生代巨型恐龙可能会消失。” 白垩纪末期,另一个趋势是开花植物或者被子植物迅速崛起,在侏罗纪时期,大多数植物都是蕨类植物和裸子植物(包括银杏、苏铁植物和松柏植物),这些植物比被子植物更缺乏营养,而蜥脚类恐龙的巨大体形可能受食物处理时间和有效消化食物所需内脏大小的影响。 美国新泽西州斯托克顿大学古生物学家马特·邦南(MattBonnan)强调称,如果植物进化像现代环境继续进行,那么食草恐龙必定会主要以开花植物为食。考虑到开花植物更容易消化,或许食草恐龙的体形会逐渐缩小,那么中生代时期巨型恐龙将会消失。 伴随着开花植物会结出果实,与恐龙共同栖息的哺乳动物和鸟类将帮助植物传播和扩散种子,可能会进化出现像猴子一样的恐龙物种,它们以开花植物为食物具有一定的优势,这或许类似于灵长目动物对于人类进化历史的重要意义。许多鸟类吃果实,因此可能会出现非鸟类恐龙适应一种水果食物方式。 布鲁萨特表示,一些小型、长羽毛的恐龙物种可能遵循灵长目动物的进化路径,一些灵长目动物在树枝上跳来跳去,而另一些则开始饮用花蜜,在这个过程中传播扩散花粉。 另一个重大事件发生在3400万年前的始新世-渐新世交界时期,该时期出现了南美洲和南极洲分离,这导致极地洋流的形成,导致南极洲冰冠的出现,并使全球降温和干燥。在渐新世时期和之后的第三纪中新世末期,草原逐渐蔓延至全球大多数地区。 霍尔兹指出,在过去细长腿、快速奔跑的食草哺乳动物十分普遍,它们可以漫步、跳跃和躲藏,但是在开阔的草原上它们没有藏身之地。我们知道有蹄食草动物的多样性,势必会促进食肉动物的快速发展,这是它们的最佳食物。恐龙已具备很大的进化优势,使哺乳动物进化很长时间。 英国脊椎动物古生物学家达伦·奈什(DarrenNaish)称,也许在我们的另一个进化时间表上,快速奔跑的食草类恐龙相当于三角恐龙或者两足恐龙的后代,有喙食草动物类似于棱齿龙。 奈什说:“恐龙已具备很大的进化优势,使哺乳动物进化很长时间,它们能够在大草原上适应生存,鸭嘴龙下颚长有1000多颗牙齿,与马长的40多颗奇特牙齿形成鲜明对比,鸭嘴龙的牙齿可以迅速研磨草料。” 同时,恐龙比哺乳动物拥有更好的视力,增强了视觉色彩,可能更好地适应探测潜在的威胁。相比之下,马和牛都长有扁平的口角,这对于咀嚼坚硬的低洼植被非常有用,因此,鸭嘴龙和蜥脚类恐龙会进化形成方形口角,蜥脚类恐龙的脖颈会短一些,有助于吃脚边的草。 如果恐龙幸存到近代,它们不得不应对过去260万年里出现的多个冰河时期,但是我们知道白垩纪时期恐龙曾在北极圈生活过,或许在温度较低的地区,会看到长着厚毛发的恐龙,它们的脚趾和尾巴末端都覆盖着绒毛和羽毛。 加拿大皇家安大略博物馆装甲恐龙专家维多利亚·阿尔布尔(VictoriaArbour)强调称,对于身体长有毛发的霸王龙或者迅猛龙而言,进化适应低温气候并不困难,也许还会出现长有毛发的角龙、甲龙或者鸭嘴龙。 伦敦自然历史博物馆古生物学家保罗·贝莱特(PaulBarrett)表示,远古动物进化至今还有其它许多适应性特征,但是恐龙却很少存在。令人感到吃惊的是,事实上恐龙并非如此,恐龙具有蜥蜴和蛇的共同生活方式,如果有更多的进化时间,一些恐龙可能会进化适应地下环境,长有鳞片或者软毛的恐龙物种很可能进化形成类似于鼹鼠的特征。 海洋是恐龙探索的另一个栖息领域,考古学家发现棘龙曾在江河口环境涉猎水栖生物,长有盔甲的甲龙骨骼化石也存在于海洋沉积层中,它们很可能在海岸线附近生活。或许棘龙和甲龙会沿着哺乳动物鲸鱼的进化路径发展,能完全在海洋中生存下来,它们也有可能返回陆地产卵,幼崽在岸边陆地孵化之后再回到海洋之中,其繁殖方式类似于鱼龙和蛇颈龙。 陆地上从未完全灭绝恐龙,天空中飞翔着翼龙,海洋中有鱼龙和沧龙,未来鸟类和哺乳动物的命运将是怎样呢 “你可以想像一下,在一个类似马达加斯加、毛里求斯和新西兰的岛屿环境,奇特的陆地翼龙占据统治地位。” 霍尔茨说:“白垩纪末期鸟类已出现多样性发展,翼龙的多样性已被鸟类淘汰。也许因为这一点,剩下的翼龙物种,其中包括体形巨大的无齿神龙翼龙(翼展宽度可达到12米),很可能失去了飞行能力。之前考古学家曾对一些神龙翼龙物种的飞行能力提出了置疑,如果在马达加斯加、毛里求斯和新西兰岛屿环境,陆地翼龙会占据统治地位,就像近代岛屿进化史上,栖息在岛屿陆地不会飞行的象鸟、渡渡鸟和巨型恐鸟。 奈什指出,恐龙世界仍保留着现代鸟类的多样性,然而哺乳动物却完全不同,尽管哺乳动物在小行星碰撞地球之前已存活了1.6亿年时间,但它们仍是生活躲藏在阴影环境中的小型生物。虽然哺乳动物已进化出现多样性,但是它们体形较小,限制了它们在栖息环境的主导地位。只有6600万年前小行星碰撞地球导致恐龙灭绝,才使哺乳动物摆脱了束缚。 其他专家持不同观点,他们认为巨型动物不可能幸存下来,但是蝙蝠、啮齿类动物、小型食肉动物和擅长攀爬的灵长类动物和负鼠是大量存在的,如果狨猴、叶猴和长臂猿在树枝之间攀爬嬉戏,而恐龙在它们周围漫步,那么原始人类会出现特殊的进化吗 奈什说:“在灭绝事件之前,一些哺乳动物种类就已出现了进化,从这个观点来看,你可能仍是灵长目动物,或许是人类版本的灵长目动物,在一个充满大型哺乳动物的世界里进化,这是完全可能的。” 霍尔茨认为,有一种可能性是你仍是在树木之间攀爬的灵长目动物,随着草原的扩张,你和同伴进入草原环境,以“伪人类”的身份生活着,毕竟你与早期人类祖先不一样,像早期人类需要与剑齿虎和大羚羊生活在一起,伪人类需要面对迅猛龙和阿贝尔龙。 伪人类必须建造具有保护性的栖息地,奈什表示,事实上人类祖先就和大型危险动物生活在一起,他们必须想出生存策略,人们认为中生代世界存在持续不断的大屠杀,残忍的掠食性动物在短短几秒内会将猎物撕碎,但在当时大型掠食性动物分布稀疏,如果你不进入它们的活动范围,是相对安全的。 “考虑到聪明智慧的哺乳动物存在,恐龙在进化过程中会变得更聪明吗” 在地球物种进化史上,部分哺乳动物进化逐渐变得更聪明,具有一定的智力,如果恐龙没有灭绝消失,它们在进化历程中也会变得更聪明,具有智力等级吗 1982年,加拿大自然博物馆黛尔·拉塞尔(DaleRussell)发表研究论文指出,如果恐龙没有灭绝,很有可能会进化出现具有一定智力等级的“类恐龙人”。他找人设计了一个真人大小的“恐龙人”,看上去就像科幻电影中的外星人,拥有绿色皮肤和大大的眼睛,他的观点是食肉性伤齿龙长着较大的大脑结构,很可能逐渐进化变得非常聪明。 霍尔兹表示,恐龙类似于乌鸦、鹦鹉或者灵长目动物,拥有较复杂的大脑结构,具有解决问题的能力,但是他不相信恐龙最终会进化得像人类一样。毕竟人类进化路径与恐龙不一致,人类是从擅长树木攀爬的灵长目动物进化而来,但是恐龙如果没有灭绝,它们很可能会进化成为双足行走,擅长使用前肢操控物体。 奈什说:“我不认为会有什么物种进化达到类似人类的智力等级,恐龙如果没有灭绝,它们的大脑会进化得较为发达,但是它们仍然是恐龙,是某些专家拟人化假设,使它们具有类似人类的智力进化方式。也许一些体形最小的非鸟类恐龙会适应城市环境,与城市人类生活在一起。” 假设恐龙能够在过去几十万年里幸存下来,并且与人类在一起,但是它们能活到现在吗霍尔茨表示,答案是肯定的,但正如人类猎杀猛犸和其它大型动物一样,人类人口增长和狩猎技术不断升级,将不可避免地影响全球范围内的大型恐龙。很可能会出现更新世大型恐龙灭绝事件,伴随着人类迁徙至全球每个角落,大型恐龙的数量会骤然减少。 如果恐龙没有灭绝,存在另一个进化时间轴,或许我们在野生动物园和国家公园里会看到大型食草类蜥脚类恐龙,甚至是霸王龙等食肉恐龙,但是这些栖息环境必须适应它们的活动,而且是巨大的荒野环境,例如:澳大利亚和阿拉斯加等人类活动较少的地区。也许一些体形最小的非鸟类恐龙会适应人类的城市环境,与人类一起生活,就像城市里的鸽子、老鼠一样。2017-09-25

-

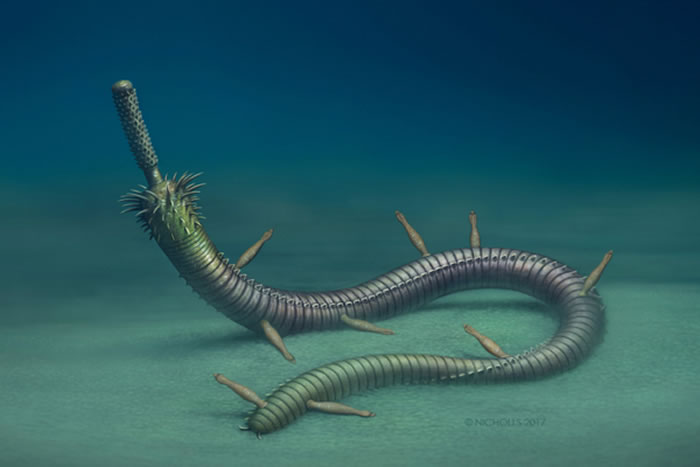

澄江生物群中首次发现最早的共生蠕形动物——5.2亿年前的吸盘古宿虫吸盘古宿虫(Inquicusfellatus)及其宿主晋宁环饰蠕虫(Cricocosmiajinningensis)(化石网报道)据云南大学(古生物研究重点实验室供稿):8月28日,由云南大学―云南省古生物研究重点实验室、英国莱斯特大学和英国自然历史博物馆组成的联合研究小组在《NatureEcology&Evolution》杂志上发表了题为“Host-specificinfestationinearlyCambrianworms”的论文。该研究报道了目前已知最早的共生蠕形动物,并首次发现了共生关系中宿主特异性和宿主转移两个重要生态特性的最早化石记录,进一步揭示了寒武纪生命大爆发时期海洋生态系统的多样性和复杂性。这是侯先光教授团队研究世界自然遗产“澄江生物化石群”的又一重要成果。寒武纪早期动物门类的辐射演化(寒武纪生命大爆发)是以生态多样性迅速增加为表象的生物演化事件,是现代海洋复杂生态系统起源的根。动物之间的共生(包括互利共生、偏利共生和寄生)是现代生态系统中最重要的生态关系之一;但由于共生现象很难保存为化石,整个地质历史时期关于动物共生的化石证据极其稀少。1984年发现的澄江生物化石群是目前已知最早的多门类后生动物软躯体化石群,是研究寒武纪生命大爆发时期海洋生态系统最重要的地质记录窗口之一;此前曾发现了很多重要的生态现象,比如节肢动物的集群行为(2008,Science),节肢动物成体和幼虫之间的食性分化(2014,NatureCommunication)等。此次,丛培允研究员(第一作者)、马晓娅研究员(通讯作者)、翟大有副研究员以及侯先光教授等人发现了一种附着在其他蠕形动物身体上的疑难化石,命名为吸盘古宿虫(Inquicusfellatus)(图-1,2)。古宿虫身体也呈蠕虫形状,大小只有3mm左右,身体结构简单,最显著的特征是保龄球瓶状的身体、尾部的吸盘和贯穿身体前后的肠道。古宿虫最令人惊奇的地方在于其以群体形式吸附在晋宁环饰蠕虫(Cricocosmiajinningensis)和中华马房古蠕虫(Mafangscolexsinensis)身体上。后两种蠕虫动物是澄江生物化石群中比较常见的化石种类,但到目前为止,也仅发现了7块吸附有古宿虫的标本。研究人员通过进一步检查澄江生物化石群十多种蠕形动物的几千块标本,确认了仅有晋宁环饰蠕虫和中华马房古蠕虫被古宿虫吸附(或者有它们附着的痕迹),表明古宿虫具有一定的宿主特异性(即感染特定的宿主)。晋宁环饰蠕虫和中华马房古蠕虫亲缘关系比较近,且具有相似的形态特征和生态位,从而使得古宿虫得以在这两个不同的宿主之间进行转移。寒武纪早期海洋生态系统的复杂性及其起源是生命科学领域和地球科学领域共同关心的重大科学命题。丛培允研究员等人的研究表明,作为寒武纪生命大爆发最重要的化石记录窗口,被誉为‘二十世纪最重要科学发现之一’的澄江生物化石群将持续为这一重大科学命题的研究提供证据。本研究得到了国家自然科学基金委(41572015,U1302232)和云南省古生物创新团队项目(2015HC029)的资助。相关报道:科学家发现五亿多年前共生蠕形动物(化石网报道)据光明日报(张勇):近日,由中国云南大学-云南省古生物研究重点实验室、英国莱斯特大学和英国自然历史博物馆组成的联合研究小组宣布发现世界上最早的、距今大约5.2亿年前的共生蠕形动物——吸盘古宿虫,并首次发现了共生关系中宿主特异性和宿主转移两个重要生态特性的最早化石记录,进一步揭开了寒武纪生命大爆发时期生物相互依存关系的起源之谜。这是侯先光教授团队研究世界自然遗产“澄江生物化石群”的又一重要成果。该研究论文于日前在国际权威学术期刊《自然生态和演化》以《早寒武世共生蠕虫的发现》为题发表。据侯先光介绍,寒武纪生命大爆发是以生态多样性迅速增加为表象的生物演化事件,是现代海洋复杂生态系统起源的根,动物之间的共生是现代生态系统中最重要的生态关系之一。但由于共生现象很难保存为化石,整个地质历史时期关于动物共生的化石证据极其稀少。1984年发现的澄江生物化石群是目前已知最早的多门类后生动物软躯体化石群,是研究寒武纪生命大爆发时期海洋生态系统最重要的地质记录窗口之一。两年前,云南大学-云南省古生物研究重点实验室的丛培允研究员在昆明市西山区海口镇耳材村找到一块较完整的动物共生化石。他和马晓娅研究员、翟大有副研究员、侯先光教授及英国科学家通过研究,发现了一种附着在其他蠕形动物身体上的化石,并将其命名为吸盘古宿虫。古宿虫身体也呈蠕虫形状,大小只有3毫米左右,身体结构简单,最显著的特征是保龄球瓶状的身体、尾部的吸盘和贯穿身体前后的肠道。古宿虫最令人惊奇的地方在于其以群体形式吸附在晋宁环饰蠕虫和中华马房古蠕虫身体上。后两种蠕虫动物是澄江生物化石群中比较常见的化石种类,但至今仅发现7块吸附有古宿虫的标本。研究人员通过进一步检查澄江生物化石群十多种蠕形动物的几千块标本,确认了仅有晋宁环饰蠕虫和中华马房古蠕虫被古宿虫吸附,表明古宿虫具有一定的宿主特异性。晋宁环饰蠕虫和中华马房古蠕虫亲缘关系比较近,且具有相似的形态特征,从而使得古宿虫得以在这两个不同的宿主之间进行转移。寒武纪早期海洋生态系统的复杂性及其起源是生命科学领域和地球科学领域共同关心的重大科学命题。此次发现共生蠕形动物为揭开生物相互依存相互依赖的起源之谜提供了科学依据,该研究得到了国家自然科学基金委和云南省古生物创新团队项目的资助。被誉为20世纪最重要科学发现之一的澄江生物化石群将持续为这一重大科学命题的研究提供证据。2017-09-25

-

加拿大古生物学家研究新发现:远古青蛙有獠牙报告发现远古的两栖动物拥有一口獠牙及钩状的细齿去捕猎。 齿板挂在软组织上,所以石化时经常会散落或遗失。 (化石网报道)青蛙看起来都很温驯,因为它们没有杀伤力。如果你碰到的是一只满口獠牙的青蛙呢这不是恐怖片场景,有成千上万尖牙的青蛙真的存在过。加拿大有古生物学家发表研究报告指,青蛙和蝾螈等两栖动物的祖先,曾有一系列齐整的牙齿,除了多颗尖牙之外,还有数千颗细齿,令它们更容易抓住和吞食猎物。 研究刊登在网上学术期刊PeerJ中。多伦多大学米西索加分校的古生物学家发现,远古的两栖动物拥有一口獠牙及钩状的细齿去捕猎。它们的托齿盘除了用来抓住昆虫或较小的四脚动物等猎物,并可能有助它们通过眼球收缩来吞食猎物。就算进化到现代,部分种类的两栖动物都保留以眼球收缩吞下猎物的消化机制。 报告指出,研究员在青蛙祖先上颚发现密集的钩状细齿,这对许多脊椎动物,如鱼或哺乳动物类等很普遍。然而,在相信是现代两栖动物祖先的类别离片锥目(Temnospondyls)口腔中,发现钩状细齿也在细小的骨板上,这些骨板组成托齿盘一个较软的部分。它们全个上颚皆布满数以千计的细齿,用以攫取猎物。 然而,因为这些骨板挂在软组织上,所以石化时骨板上的细齿经常会散落或遗失。研究指,这类牙齿明显比嘴边的牙齿短几十至几百微米。专家更指,如果这些远古的两栖动物有惊人的牙齿数量,为何许多现代两栖动物的牙齿数量会减少甚或完全没有,则是另一个有待探索的大题目。2017-09-25

-

食草恐龙可能不完全吃素 也会吃小龙虾等甲壳纲动物食草恐龙可能不完全吃素,也会吃小龙虾等甲壳纲动物 (化石网报道)据新华社(欧飒):美国一项研究发现,一些食草恐龙可能不完全吃素,而是可能还会吃甲壳纲动物。龙虾、螃蟹、虾、小龙虾属于甲壳纲动物。 由科罗拉多大学博尔德分校等几所机构古生物学家组成的研究小组从一些被推测为鸭嘴龙的粪便化石中发现了动物甲壳碎片化石。这些粪便化石分布在犹他州南部,年代可以追溯到白垩纪晚期,距今大约7500万年。 研究人员无法断定恐龙吃的到底是哪一种甲壳纲动物。不过,先前在同一区域开展的考古活动曾在比白垩纪晚期稍古老的地层中发现蟹爪化石。参与本次研究的科罗拉多大学博尔德分校自然历史博物馆馆长卡伦·奇恩说,现在的犹他州白垩纪时可能就在海边或附近。 研究人员从分布在21公里长的一段距离,位于三个不同地层的至少10件粪便化石标本中发现了动物甲壳碎片化石。 奇恩说,如果只是在一块粪便化石中发现甲壳碎片化石,虽然也会是有趣的发现,但不足以证明食草恐龙吃甲壳纲动物是重复行为,而在多块粪便化石中发现甲壳碎片化石,说明“有些食草恐龙虽然不经常但会不时出现和人们想的不一样的进食行为”。 奇恩认为,鸭嘴龙也许是在繁殖季节才会吃甲壳动物,以补充繁衍后代所需的蛋白质和钙。 研究人员推断出被恐龙吃掉的甲壳纲动物长度至少有5.1厘米,相当于普通鸭嘴龙喙宽度的20%到60%。他们因此认为,恐龙并非无意间吞下了甲壳纲动物。 研究报告21日发表于英国《科学报告》杂志。 相关报道:草食性恐龙并不只吃素 (化石网报道)据科学网(唐一尘):近日,《科学报告》发表的一项研究称,一组大型草食性恐龙可能不像之前所认为的那样是严格的食草动物。该研究显示,部分草食性恐龙可能在一年中的某些时候以甲壳纲动物为食。 研究人员对大型草食性恐龙的牙齿和颌骨进行分析后表明,它们能够处理纤维性植物食物。据此,一般假定草食性恐龙为严格的食草动物。事实上,对大型鸟臀目恐龙摄食行为的重建主要是基于大型草食性哺乳动物——二者在体型上类似。但是,目前仍缺乏关于鸟臀目恐龙的具体食物选择信息。 美国科罗拉多州科罗拉多大学博尔德分校的KarenChin及同事描述了来自犹他州南部凯佩罗维兹组(KaiparowitsFormation)的恐龙粪化石,发现晚白垩世大型恐龙经常食用甲壳纲动物和腐木。这些化石体积较大,所含成分主要为木质,表明原排泄物来自大型草食性恐龙,且这些恐龙具备能够处理纤维性食物的齿列。 但是,粪化石中同时也散布着类似甲壳纲动物外壳的成分,这表明这些恐龙还食用了藏在腐木中的相当大的甲壳纲动物。根据过去从凯佩罗维兹组中所得的发现,Chin团队推测这些排泄物可能来自鸭嘴龙。 研究人员认为,多个粪化石中出现甲壳纲动物意味着存在一种规律性的,可能是季节性的摄食策略,它更符合鸟类食性而非大部分大型草食性哺乳动物严格的草食食性。作者提出,这些发现对有关大型草食性恐龙食性的过分简单化解读发起了挑战。2017-09-25

-

2.53亿年前的蛀木甲虫已经学会“培育”真菌——实现“农业化”2.53亿年前被甲虫蛀蚀的松柏类植物和甲虫蛀孔内发现的多种生物结构。 2.53亿年前松柏类植物被甲虫蛀蚀后的伤愈反应过程复原图 (化石网报道)据云南网(杨质高):2.53亿年前被虫啃过的木材化石,会讲述什么样的故事呢云南大学等单位科研人员发现,2.53亿年前的蛀木甲虫已经学会了“培育”真菌——即实现了“农业化”,来帮助自己转变食性;而且甲虫已出现初步的社会分工,并生活于高度复杂的生态关系网络中。该研究成果15日在线发表于国际综合学术期刊《自然-通讯》上。 采集标本:识别出二十几个甲虫蛀孔化石 这个2.53亿年前蛀木甲虫的故事,要从2009年讲起。那年夏天,云南大学深时陆地生态研究所研究员冯卓一个人到北贺兰山地区开展野外工作,发现了第一枚被甲虫啃过的木材化石标本。 “当时特别兴奋,因为从没有见过类似的标本。要是有更多标本,就可以做进一步研究了。”随后几年,冯卓和他的团队成员又到北贺兰山地区寻找和采集标本。前前后后,他们一共在该地区采集了100余棵裸子植物的木材化石,年代大约在2.53亿年前(二叠纪晚期)。从这些木材化石中,他们识别出二十几个甲虫蛀孔化石。 研究发现:甲虫还会“培育”真菌 研究人员利用切片法对甲虫蛀孔做了系统的解剖学研究,发现甲虫幼虫的蛀孔最开始出现在木材的形成层位置,之后逐渐延伸到木材内部,甲虫最后又穿越形成层和树皮而离开蛀孔。蛀孔在不同植物组织间连续延伸表明甲虫的幼虫从形成层吃到木质部,再吃到形成层,最后又吃树皮。 同时,在蛀孔内发现了大量甲虫粪便颗粒化石,粪便内含物证实:甲虫在从小长大的过程中所吃的食物完全不同,即食性随着个体发育过程发生显著转变。 值得注意的是,由于不同植物组织的化学成分和化学结构存在明显的差异,因此,食性转变需要不同的机制来消化食物和吸收营养。研究发现,甲虫蛀孔里不仅存在大量真菌菌丝,而且蛀孔周围的木材细胞存在明显的真菌降解现象。由于降解之后的木材细胞更加容易被甲虫消化和吸收,所以研究人员认为甲虫可能通过“培育”蘑菇来帮助自己实现对不同植物组织的取食行为。这种现象进一步表明,当时的甲虫已经学会了“培育”真菌——即实现了“农业化”。 研究结果:甲虫生态关系已很复杂 在甲虫蛀孔里,研究人员识别出至少3种甲虫、两种螨类、一种鳌肢类等多种节肢动物,还有一种真菌化石。这么多不同类群的生物之间构成了一个非常复杂的生态关系网络。 现生蛀木甲虫生物学研究表明,蛀木甲虫的成虫和幼虫通常在蛀孔里共同生活很长一段时间,并形成一种亚社会化的生活方式。在此期间,成虫对幼虫起到一定的保护作用,即成虫和幼虫之间存在一定的社会分工。 冯卓说,从当前的研究结果来看,早在二叠纪晚期,蛀木甲虫的生活方式、生态关系就已经非常复杂。然而,如此复杂的甲虫生活方式和生态关系一直到白垩纪早期才再次出现。所以,推测可能是二叠纪末生物大绝灭事件严重影响了甲虫的演化历史,即让甲虫高度复杂的行为方式和生态关系的演化进程被中断,直到1.2亿年之后的白垩纪早期才得以恢复。 相关报道:冯卓团队在昆虫社会化和“农业化”研究取得进展 (化石网报道)据云南大学(深时陆地生态研究所):云南大学深时陆地生态研究所冯卓研究员带领国际合作研究团队在昆虫社会化和“农业化”研究方面取得进展,研究成果以“LatePermianwood-boringsrevealanintricatenetworkofecologicalrelationships”为题于9月15日在国际著名综合学术期刊《自然-通讯》(NatureCommunications)在线发表(论文链接:http://www.nature.com/articles/s41467-017-00696-0)。文章随即被自然指数(NatureIndex)网站作为亮点成果进行为期两个月的重点推荐。 昆虫的社会化和“农业化”现象的起源是古生物学、进化生物学和昆虫生态学研究的热点之一。然而由于缺乏化石证据,我们至今对地质历史时期昆虫的生态学以及演化过程的认识还十分有限。 冯卓等通过系统研究二叠纪晚期(约2.53亿年前)被甲虫蛀蚀的松柏类植物的木材化石标本,发现了晚二叠世蛀木甲虫在个体发育过程中存在显著的食性转变现象,并证实它们“培育”的真菌对食性的转变起到关键作用;同时,冯卓等还证实,二叠纪晚期蛀木甲虫已出现初步的社会分工,并生活于高度复杂的生态关系网络中。冯卓等人的研究表明晚古生代甲虫已演化出高度复杂的行为方式和生态关系,然而这个演化进程被二叠纪末生物大绝灭事件所中断,直到1亿2千万年之后的白垩纪早期才得以恢复。2017-09-25

-

湖南省博物馆新馆“湖南人——三湘历史文化陈列”展出世界最早“现代人”道县人化石(化石网报道)据三湘都市报(吴岱霞):记者从湖南省博物馆了解到,世界最早“现代人”道县人内容及相关化石将亮相新湘博。 在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、湖南省文物局、湖南省文物考古研究所、道县文物局支持下,道县人内容以及相关化石将在即将开馆的湖南省博物馆新馆基本陈列“湖南人——三湘历史文化陈列”中首次展出。 道县发现47枚牙齿化石 2015年10月15日一条新闻惊动学界,也在湖南引起轰动:中国科学院多位研究员10月15日在英国《自然》杂志发表论文,宣布在道县乐福堂乡福岩洞古人类遗址发现47枚具有完全现代人特征的人类牙齿化石,表明8万至12万年前,现代人在该地区已经出现,是目前已知最早的具有完全现代形态的人类。 东亚地区现代人的祖先最早是在何时、何地出现的 长期以来,因缺乏古人类化石样品,这一直是世界古人类学研究的空白。2010年——2013年中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、湖南省文物考古研究所、道县文物局在福岩洞一直持续工作了4年,在此发现了47颗人类的牙齿化石以及大量哺乳动物化石39种,其中灭绝种物有巴氏大熊猫、鬣狗、剑齿象、南方猪等。 道县人是迄今所知最早的现代人 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、地球环境研究所和北京大学、西班牙国家人类演化研究中心等国内外研究机构的科学家合作,对道县人类化石形态以及相关的地层、年代以及动物群进行了深入的研究。 铀系测年结果表明,人类化石的埋藏年代在8万——12万年前。化石样本的AMS碳-14测试结果和动物群组成呈现晚更新世早期的特点,进一步支持铀系测年的结果。据此可确定,具有完全现代形态的人类至少8万年前在华南局部地区已出现,道县人呈现出一系列现代人特征,可以明确归入现代智人,年代在8万——12万年前,是迄今所知最早的现代人。 此项研究以可靠的地层年代数据和详实的化石形态特征提供了迄今最早的现代类型人类在华南地区出现的化石证据,填补了以往缺乏的现代类型人类在东亚地区最早出现时间和地理分布的空白,对于探讨现代人在东亚地区出现及扩散具有非常重要的意义,标志着我国学者在现代人起源研究领域取得新的重大突破。 900多件文物及标本将首次展出 近期,湖南省博物馆请湖南省文物考古研究所原所长、旧石器时代考古专家袁家荣研究员从征集的福岩洞古人类遗址哺乳动物化石中鉴选出900多件文物及标本,包括巴氏大熊猫、鬣狗、剑齿象、南方猪等化石,其中有巴氏大熊猫、犀牛化石等珍贵文物。这些珍贵化石将在“湖南人——三湘历史文化陈列”中展出。2017-09-14

-

蒙古国戈壁沙漠发现3个超过1米的巨型恐龙足迹化石 推测恐龙体长超过30米蒙古国戈壁沙漠发现3个超过1米的巨型恐龙足迹化石,推测恐龙体长超过30米 (化石网报道)据新华社(华义):日本和蒙古国研究人员最近在蒙古国戈壁沙漠中发现了3个超过1米的巨型恐龙足迹化石,他们推测留下这些脚印的恐龙体长超过30米。 据日本时事社9月12日报道,日本冈山理科大学研究人员和蒙古国同行去年夏天在蒙古国戈壁沙漠的白垩纪晚期地层中发现了1个长度超过1米的恐龙足迹化石,而最新发现的3个保存良好的巨型恐龙足迹化石也是在此前的发掘地附近,化石大小也都超过1米,且都是后脚足迹。 研究人员表示,如此大的恐龙足迹化石全球罕见,非常珍贵。他们推测,此次发现的3个足迹化石和去年发现的足迹化石属于同一只恐龙,这只恐龙体长超过30米,应该是泰坦巨龙类恐龙。从这些化石的距离和形态等分析,这只恐龙当时正以1.6公里至1.9公里的时速缓慢行走。2017-09-14