科普文章

-

研究发现恐龙灭绝后哺乳动物的进化呈现爆发式发展研究人员将恐龙灭绝前后胎盘哺乳动物的平均进化速度进行了对比分析。已知最古老的胎盘哺乳动物是中华侏罗兽。这是真兽亚纲的一个分支,生活于大约1.6亿年前的侏罗纪时期。 早期哺乳动物被认为是像鼩鼱一样的小型动物。 (化石网报道)据新浪科技(彬彬):英国伦敦大学学院古生物学家近期对白垩纪早期哺乳动物的化石与后来的哺乳动物化石进行了分析,并对比了哺乳动物进化前后的变化。研究人员发现,自恐龙灭绝以后,地球上哺乳动物的进化呈现爆发式发展,物种进化速度要三倍于恐龙灭绝之前,在短短1000万年内各哺乳动物物种已经填补了因恐龙灭绝而留下的缺口。许多早期哺乳动物在强大的恐龙面前曾经只是一个个卑微的可怜虫,为了避免成为恐龙的美味大餐,它们不得不缩成一个个毛毛球,瑟瑟发抖地躲在阴暗的角落中。这一情形持续长达1.5亿年之多。但是,随着大约6500万年前恐龙从地球上灭绝,这些哺乳动物的祖先似乎找到了生存的自信。英国伦敦大学学院古生物学家最新研究发现,在恐龙灭绝之后,哺乳动物的进化速度要三倍于恐龙灭绝之前。科学家们发现,在白垩纪晚期小行星撞击事件引发地球物种大灭绝之前,地球上胎盘哺乳动物的进化速度一直保持稳定。但是,在恐龙灭绝之后,哺乳动物的物种数量呈现爆发式增长,而且迅速填补了因恐龙灭绝而留下的缺口。如今,地球上包括人类在内的胎盘哺乳动物物种接近5000种。研究团队成员、英国伦敦大学学院古生物学家托马斯-哈利迪博士认为,“我们的祖先,早期胎盘哺乳动物的进化要得益于恐龙的灭绝以及其它哺乳动物生存竞争压力的减小。这些生存压力一旦减小,胎盘哺乳动物就会快速进化成为新的物种。特别指出的是,一种劳亚兽总目的物种体型快速增大,生物多样性也随之增加,从而最终进化成许多现代哺乳动物物种,如蝙蝠、猫科动物、犀牛、鲸、奶牛、鳞甲目动物、刺猬等。”研究人员分析了从白垩纪早期到现代哺乳动物的化石。许多种早期哺乳动物早已灭绝,只留下了如今的胎盘类哺乳动物、有袋目哺乳动物以及卵生哺乳动物等。科学家们测量了904种胎盘哺乳动物的骨骼和牙齿化石,并分析了它们的细微变化,然后再绘制出生命之树上不同物种的解剖学差异,从而估算出早期胎盘哺乳动物的平均进化速度。研究人员将恐龙灭绝前后的平均进化速度进行了对比分析,他们发现在恐龙灭绝之前的大约300万年前所有胎盘哺乳动物的早期祖先都还存在于地球之上。这一时间比此前研究中利用现存哺乳动物的分子数据所推测的时间要迟大约2000万年,此前的研究认为恐龙灭绝之前哺乳动物的进化速度接近常量。研究团队主要负责人、英国伦敦大学学院古生物学家安雅利-高斯瓦米教授表示,“我们的发现成果对此前一些研究成果提出了质疑,他们忽略了最后一次物种大灭绝前后胎盘哺乳动物的化石。通过严密的分析,我们成功地绘制出早期胎盘哺乳动物的进化路线,并依时间顺序重塑其变化过程。尽管不同物种进化速度不同,但我们能够明显发现,在恐龙灭绝之后,各物种进化突然爆发。这表明,我们的祖先受益于恐龙的灭绝。恐龙灭绝对我们祖先的进化所产生的巨大影响反映出这一事件对我们现代世界的形成具有重要意义。”研究团队成员、英国伦敦大学学院古生物学家保罗-厄普丘奇认为,这一研究成果也有助于发现我们的早期祖先是如何向全世界扩散的。“我们的数据足以帮助我们绘制出更为清晰的进化历史图表。”科学家们的研究成果发表于《皇家学会学报B》之上。在大约6500万年前,造成恐龙灭绝的小行星撞击事件也导致90%以上的哺乳动物物种从地球上消失。《进化生物学》期刊近期发表的一篇论文认为,白垩纪-古近纪灭绝事件导致大约93%的物种灭绝。科学家分析了从小行星撞击之前的大约200万年到撞击事件之后的30万年间的化石记录,分析了撞击事件对地球物种多样性的影响,估测了哺乳动物物种恢复的速度。研究人员发现,哺乳动物的恢复速度确实比此前认为的速度要快得多。关于这次恐龙灭绝事件,至今仍有许多不同的说法,从小行星撞击说到超级火山爆发说等。最近的研究表明,恐龙灭绝的诱因可能是多种灾难的联合体。当时的地球可谓多灾多难,小行星撞击同时也会造成火山爆发和地壳震动。此外,地球表面已经覆盖了厚厚的尘埃,经过许多年地球植被都无法恢复元气,这也对食物链产生了巨大的影响。最近,有研究人员声称,他们在印度境内发现了远古火山留下的系列痕迹,即“德干岩群”。在小行星撞击事件后,该地区火山活动明显活跃,爆发频率提高一倍。火山喷发出大量的含有硫磺的气体和尘埃,让整个地球成为不毛之地。撞击事件和火山活动还会造成严重的气候变化。2016-07-06

-

日本北海道距今8900万年前白垩纪地层中发现罕见灭绝鲨鱼牙齿化石(化石网报道)据环球网(实习编译:崔雨寒):日本《产经新闻》6月21日报道,20日,日本北海道中川町生态博物中心宣布,他们在位于该町天盐川支流距今8900万年前中生代白垩纪时期的地层中,发现了完整的灭绝鲨鱼牙齿化石。此前,该种完整牙齿化石全世界仅丹麦的白垩纪地层中发现了1例,环太平洋地区发现尚属首例。21日开始该生态博物中心公开了资料。从化石从大小来看,长宽各约2-3厘米,厚度约5毫米,其形状是现今鲨鱼中极为少见的丁字形。由于该化石极细易折,以完整形状被发现属于特例,关于此次发现的详细分析备受期待。此次发现的鲨鱼生活于侏罗纪到第三纪,据推测身长约2米,生活于相对寒冷的海域,以鱼类、乌贼为食。该化石的挖掘调查工作从2004年开始到前年,由东京学艺大学、东京大学及中川町生态博物中心共同完成。2016-06-27

-

日本福井县立恐龙博物馆发现1.2亿年前恐龙时代哺乳动物化石日本福井县立恐龙博物馆发现1.2亿年前恐龙时代哺乳动物化石(化石网配图) (化石网报道)据新华社东京6月25日电(华义):日本福井县立恐龙博物馆25日宣布当地发现了约1.2亿年前的哺乳类动物化石,这种动物形状类似老鼠。这是日本首次发现恐龙时代的哺乳类动物化石。该博物馆在公告中说,这种哺乳类动物化石是2014年6月在福井县一个白垩纪早期(距今约1.2亿年)地层中发掘的,通过对化石进行CT扫描等研究发现,这种动物是一种多瘤齿兽目的小型食草类哺乳动物,与现在的啮齿类动物特征相似。从牙齿形状等判断它可能是一种未知的新种。此次发现的动物体长约13厘米。恐龙时代完整的哺乳类动物化石在全球都比较罕见,新发现将成为研究早期哺乳类动物进化的重要材料。2016-06-27

-

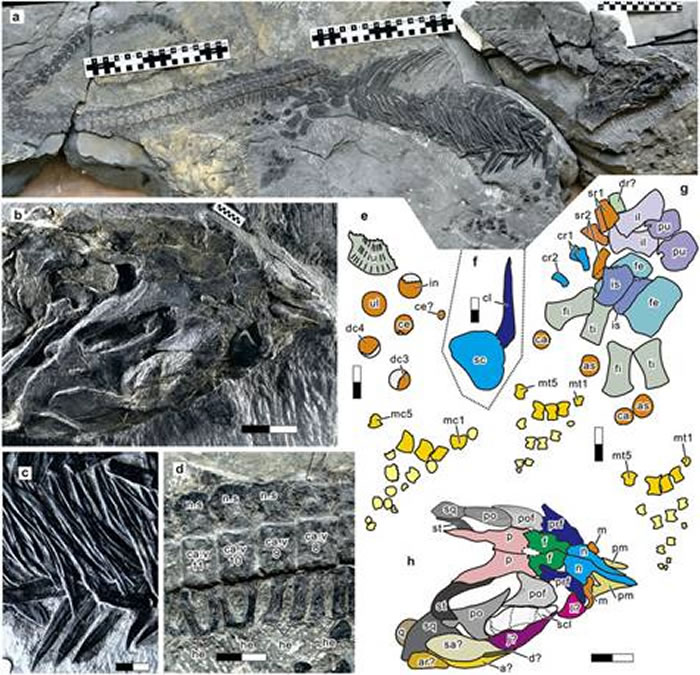

中生代鱼龙起源及其古环境背景和大绝灭后生物复苏近日,Nature(《自然》)子刊ScientificReports(《科学报告》)先后在线发表了北京大学地球与空间科学学院江大勇教授国际合作研究团队的两篇学术论文:“Alargeaberrantstemichthyosauriformindicatingearlyriseanddemiseofichthyosauromorphsinthewakeoftheend-Permianextinction”(2016年5月23日在线)和“EccentricityandobliquitypacedcarboncyclingintheEarlyTriassicandimplicationsforpost-extinctionecosystemrecovery”(2016年6月13日在线)。该系列性的研究论文是继2015年在Nature上发表并命名了发现于安徽巢湖下三叠统的原始鱼龙形海生爬行动物-柔腕短吻龙之后,该研究团队取得的关于中生代海生爬行动物起源及其古环境驱动探讨的又一重要成果,在国际学术界引起了广泛关注,已被英国广播公司(BBC)、英国每日邮报(DailyMail)等多家国际媒体报道。 古生物学是探讨地球历史过程中的生命及其演化的科学,是地质学与生命科学的交叉学科,它的研究不仅包括对化石材料的发掘、修理、描述和研究,也包括对古环境、古气候、古地理、古生态和地质年代学等多方面的研究。近年来,生物演化与环境变化之间的协同关系、特别是生物大灭绝及其后复苏过程中生物多样性演变和环境驱动研究是古生物学的一个热点领域。爬行动物在2.52亿年前的二叠纪末期生物大灭绝后成为了中生代(距今2.52亿年前至6500万年前)地球上的霸主,而海生爬行动物则成为占地球表面积约70%的海洋中的统治者。海生爬行动物在大灭绝后生物复苏过程中早三叠世恶劣的环境中起源,这是爬行动物演化的一个重大事件,但陆地上的爬行动物为什么选择下海、在什么时候下海、在什么地方最早下海、当时的气候环境如何、它们如何适应海洋生活等,一直是国际学术界关注的重要科学问题。 研究团队在安徽巢湖又发现了一件与所有已知鱼龙形动物都不同的海生爬行动物,被命名为小头刚体龙(Sclerocormusparviceps)。其体型比同时代的其他海生爬行动物都大且骨骼强壮,头部却很小,尾巴细长,吻部窄而细,这种身体构型之前在鱼龙形动物中从未被发现,代表了一种新的生态类型和演化方向。分支谱系分析显示,该动物处于鱼龙演化谱系的根部位置。经对巢湖早三叠世海生爬行动物多样性分析,论文对前人持有的二叠纪末大绝灭之后海生爬行动物演化缓慢的观点提出了质疑,认为鱼龙形动物在早三叠世晚期演化速度非常快,且在其起源后的最初一百万年(斯帕斯亚期)里生物多样性快速发展,并快速占据不同的生境。2016-06-27

-

研究发现6600多万年前小行星撞击地球不仅导致恐龙灭绝 也让哺乳动物遭遇灭顶之灾(化石网报道)据中国日报网6月20日电(信莲):英国《独立报》6月19日报道,研究发现,史前小行星撞击地球的威力比想象中更为强大,不仅导致恐龙灭绝,也让哺乳动物遭遇灭顶之灾。英国巴斯大学的学者研究发现,在大约6600多万年前的白垩纪,小行星撞上地球,导致恐龙化为乌有的同时,也让93%的哺乳动物彻底灭绝。研究人员称,人们曾发现史前稀有物种的化石,因此低估了小行星撞击地球所造成的影响。尼克朗里奇博士说:“稀有物种最有可能灭绝。因为稀有,所以他们的化石也极为少见。幸存下来的往往是常见的物种。我们找得到它们。”朗里奇表示,此前的化石记录不够准确。虽然目前公认史前小行星撞击地球的影响极大,但是,加入更多数据之后,科学家发现,人们依然低估了小行星的威力。另一方面,大灭绝之后,地球生物迅速繁衍,很快就恢复元气。在大约30万年之内,地球上生物种类的总量已经达到了大灭绝前夕的2倍左右。科学家认为,由于当时地球上缺乏食物来源,所以动物体型有限,个头最大的,也只有猫咪一样大小。“哺乳动物表现得这么好,所以,我们最初猜测大灭绝对它们的影响可能没那么大,”朗里奇说,“然而,我们的分析表明,哺乳动物遭受的打击比任何其他生物都要严重,比如蜥蜴、龟、爬行动物之类的。不过,哺乳动物后来的适应能力就要强得多。”大灭绝之后,哺乳动物之所以能够迅速反弹,并且在地球上占据主导地位,主要得益于其适应环境的能力,而不是“低灭绝率”,朗里奇表示。科学家们分析了北美洲白垩纪末期所有已知的哺乳动物,得出上述结论。有关研究成果已经在学术杂志《进化生物学》上发表。2016-06-27

-

辽西凌源四合当九佛堂组发现几乎完整的剑头翼龙新材料(化石网报道)据中国地质科学院地质研究所:近日,中国地质科学院地质研究所吕君昌研究员领导的研究小组,在辽西凌源四合当九佛堂组发现几乎完整的剑头翼龙新材料。该研究成果于2016年6月1日发表在《公共科学图书馆=综合》上。我国辽西地区近几年发现了大量保存精美、种类繁多的翼龙化石,对于研究翼龙的演化、生活习性、生殖生理、多样性原因探讨等起到非常重要的作用,使辽西成为世界上翼龙研究最为重要的地区。本次发现的剑头翼龙属于梳颌翼龙类,是一具幼年个体,两翼展宽只有52厘米左右,口腔内具备密集尖锐的牙齿,说明它以鱼类为食。此前在辽西热河生物群中发现的梳颌翼龙类共有9个属,但是这9个属的化石材料保存的不是头部就是头后骨骼,从未发现两者兼具的情况,这对梳颌翼龙类的比较研究造成一定困难。本次发现的的标本则具有头骨和几乎完整的头后骨骼,是目前热河生物群中发现最为完整的梳颌翼龙类,对于研究剑头翼龙的形态学特征以及个体发育等具有重要的意义。根据新材料,厘定了剑头翼龙的鉴定特征,如:吻部细长;具有大的顶骨脊;牙齿总数为50;鼻眶前孔小,占头骨总长的13%;最长颈椎椎体的长宽比率为4:1;股骨与胫骨长度之比为0.61;胫骨与第一翼指骨长度相等,等。该材料的发现为研究剑头翼龙早期发育以及与亚成年个体正型标本的肢骨微观构造对比,提供了重要素材;同时拓展了该类群的时代分布范围,增加了该地区翼龙组合的多样性。2016-06-20

-

阿根廷著名化石宝库发现最早的剑齿虎足迹化石(化石网报道)据中国科学报(徐徐):阿根廷一座著名的化石宝库最近发现了新的宝藏:迄今报道的最早的剑齿虎足迹化石。这4个于去年发现的足迹比今天的孟加拉虎脚印大,其中一个有19.2厘米。这约是一个成年人将手指伸开时的宽度。这些足迹是在约5万年前地球最近一次冰河时代的中期形成的。当时,全球海平面要低很多,而这座如今位于阿根廷米拉马尔附近海岸、不断被海浪冲刷着的宝库,当时离海边有几公里。近日,研究人员在第30届阿根廷古脊椎动物学会议上报告了这一发现。这些古代足迹可能是一般剑齿虎留下的。该物种比今天的孟加拉虎重约20%,并且已知仅生活在南美地区。不过,由于很难将诸如足迹等化石同产生它们的动物明确联系在一起,因此这些最新发现的足迹将根据长期存在的科学传统,获得自身的物种名称。该团队建议将名字定为smilodonichnummiramarensis。这是一个希腊短语,大约可被贴切地翻译成“来自米拉马尔的剑齿虎足迹”。2016-06-20

-

霍比特人100万年前抵达印度尼西亚佛洛勒斯岛 演化缩小身形以适应资源缺乏(化石网报道)据中新网:10多年前在印度尼西亚佛洛勒斯岛,发现被昵称为“霍比特人”的人类骨骸之后,考古学家如今解释了霍比特人为何如此娇小的原因。据报道,8日刊载于《自然》期刊的两篇研究报告指出,学者根据约70万年前的部份下颚骨及6颗牙齿推测,霍比特人可能在约100万年前抵达印度尼西亚佛洛勒斯岛,且或许因为岛上资源缺乏,导致其“在数万年内”随着演化缩小身形以生存,推断成年霍比特人身高只有76厘米。考古学家莫伍德2003年在印度尼西亚佛洛勒斯岛梁布亚洞穴发现上述下颚骨及6颗牙齿,并推测这些化石属于至少一名成人和两位孩童。这项发现在当时造成轰动,但对人类演化的解释不尽明朗。莫伍德2013年逝世,未能见证支持他最初评估的最新研究。《自然》杂志上的报告写道,“这个下颚骨看起来像直立人,而非健壮的人类始祖‘巧人’”。日本东京的国立科学博物馆人类史专家海部阳介说:“牙齿化石的形态显示,人类后裔代表了直立人在佛洛勒斯岛上被孤立而侏儒化。”不过,有部分科学家仍未被伯格的说法说服。美国纽约石溪大学人类学教授强格说:“我不认为这些拼凑而成的牙齿标本完整地解释了人类的起源。”2016-06-20

-

弗洛勒斯岛上发现比“霍比特人”更古老的“小矮人”古人类骨骼化石弗洛勒斯岛上发现比“霍比特人”更古老的“小矮人”古人类骨骼化石(化石网配图)(化石网报道)据新华网(张家伟):印度尼西亚岛屿上曾出土引起科学界极大关注的古人类弗洛勒斯人骨骼化石,围绕其演化历史的学术争论一直不断,如今新的考古发现或许能为这一谜团带来新的启示。2003年发现的化石显示,成年弗洛勒斯人身高仅110厘米左右,被科学家昵称为“霍比特人”。最新观点认为,他们距今约19万至5万年前生活在印尼弗洛勒斯岛的梁布亚岩洞。两个国际团队8日分别在英国《自然》杂志网络版上发表论文说,研究人员在弗洛勒斯岛上新发现了比“霍比特人”年代更久远的古人类骨骼化石,可追溯至大约70万年前。从考古证据推测,这些古人类的体型甚至比“霍比特人”还要矮小。来自澳大利亚、日本和印尼的研究人员在第一篇论文中说,他们2014年从距梁布亚岩洞东侧70公里处的苏阿盆地中一处名为马塔门格的地方发现了新的古人类化石。这些化石包含了颌骨碎片和6颗牙齿,至少来自3个小型古人类个体。其中下颌骨碎片来自一名成年人,经分析发现,他比此前发现的最小的“霍比特人”下颌骨还要小20%;牙齿化石则是两名古人类幼童的“乳牙”。在第二篇论文中,澳大利亚学者领衔的一个国际团队对这些化石样本进行了深入分析。他们认为,这些古人类当时的生活环境是炎热干燥、类似稀树草原的地区,但也拥有一些湿地环境,与弗洛勒斯人的生活环境类似。这个团队说,目前收集的考古学证据还不足以为这次新发现的古人类指定一个分类单元,但基于化石的大小和形状,他们推测这些古老的小矮人或许是“霍比特人”的祖先。至今,对于梁布亚岩洞中古人类的演化历史还没有一个清晰结论。一个假说认为,他们来自一个身体高大的直立人群落,迁至弗洛勒斯岛后逐渐演化出矮小的身材。第一篇论文作者之一、澳大利亚伍伦贡大学学者格里特·范登伯格说,这些小矮人的进化过程非常快,在其他岛屿上还没有找到类似的化石可与之比较。研究人员目前推测,直立人抵达这座岛屿后为了适应岛上资源稀缺的环境,在进化过程中不断“缩小”体型。然而,最大的疑问是这些最早的直立人如何抵达这座岛屿直立人没有建造船只的能力,也不可能游泳游到岛上。一种观点认为,他们可能是被巨浪冲到岛上。范登伯格表示,新发现至少排除了“霍比特人”是由于疾病导致体型不断缩小的说法。2016-06-13

-

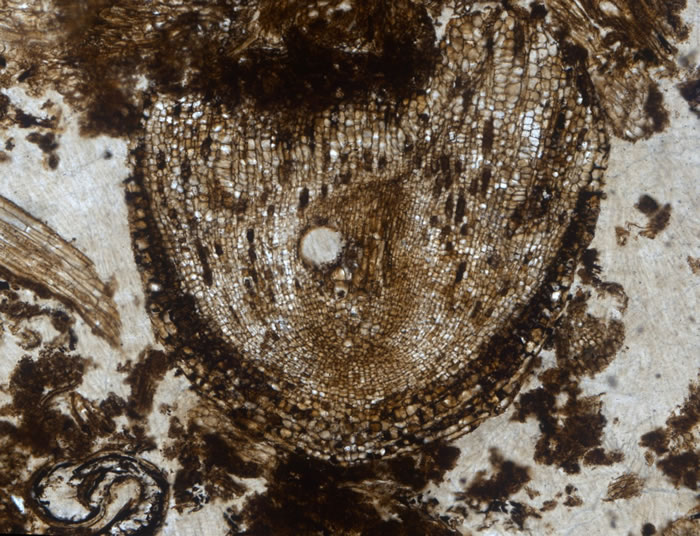

3.2亿年前化石中发现已知最古老的植物根尖干细胞群3.2亿年前化石中发现已知最古老的植物根尖干细胞群(化石网配图) (化石网报道)据新华社伦敦6月5日电(张家伟):英国研究人员在最新美国《当代生物学》杂志上发表报告说,他们在一块历经3.2亿年岁月洗礼的化石中,发现了已知最古老的植物根尖干细胞群。报告作者之一、牛津大学博士生赫瑟林顿说,他在观察牛津大学标本馆中来自古代雨林的土壤化石时,发现其中包含的植物根尖中存在这些干细胞。这块化石将3.2亿年前还在生长中的植物根茎干细胞完整保存了下来。植物干细胞群又称分生组织,是具有持续或周期性分裂能力的细胞群。分生组织是产生和分化其他各种植物组织的基础,一小部分能持续保持高度分裂的能力,大部分则陆续长大并分化为具有一定形态特征和生理功能的细胞。据介绍,牛津大学标本馆中发现的这些古老植物干细胞与如今的植物干细胞有很多不同,比如细胞分裂的规律,这说明以往控制植物根尖生长的一些机制如今已不复存在。研究人员表示,这块化石中包含了古老地球上热带雨林植物的根茎结构信息,他们能够通过这些信息研究古代地球经历的重大气候变化事件。他们认为,随着根尖体系的进化,岩石中硅酸盐矿物的化学风化作用也会提升。在这一作用过程中,大气的二氧化碳会被吸收,最终导致地球温度下降。地球上出现的冰期或许与这个因素有关。2016-06-13