科研进展

-

晚奥陶世赤道地区珊瑚研究新进展

晚奥陶世见证了珊瑚的起源与早期演化。澳大利亚东部在这一时期地处赤道,珊瑚极为繁盛。其中在新南威尔士中部,保存有完整的上奥陶统(除赫南特阶)化石记录,且经过60多年的系统研究,已成为研究人员了解珊瑚早期演化的经典区域。然而,在新南威尔士州东北部的新英格兰地区,化石记录仅见于少数地点的凯迪阶中部,且相关研究极少(仅20世纪70年代中期的一篇研究论文),因此,珊瑚动物群面貌特征及演化意义有待深入探讨。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王光旭副研究员与澳大利亚的合作者系统研究了新英格兰地区凯迪中期“Trelawney层”的化石新材料,为了解澳大利亚东部(以及赤道地区)晚奥陶世珊瑚动物群的面貌、生物地理特征及生物地层序列提供新的实证资料。相关研究成果已在国际地学期刊Proceedings of the Linnean Society of New South Wales上正式发表。

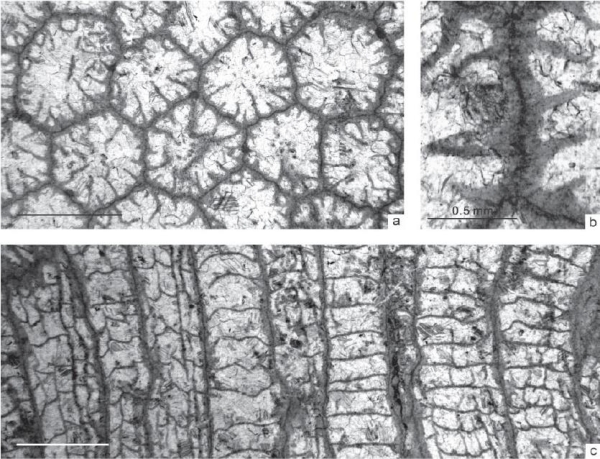

该项研究系统描述珊瑚12属13种(含1新属2新种),首次报道床板珊瑚类Paleofavosites、Navoites、Heliolites和Propora,以及皱纹珊瑚类Bowanophyllum和Coelostylinae gen. nov.等。结果表明,该动物群以皱纹珊瑚Favistina和Crenulites、床板珊瑚Hemiagetolites和Mongoliolites为特色(插图1),与相距不远的Manilla-Attunga地区同期动物群极为相似,均应归于新近识别的区域性珊瑚-层孔海绵Ⅲb动物群。

本项研究得到中国科学院青年创新促进会、中国科学院战略性先导科技专项(B类)及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文相关信息:Wang, G.X., Percival, I.G., Zhen, Y.Y., and Webby, B.D. 2021. Late Ordovician corals from allochthonous clasts in the Devonian Drik-Drik Formation of northeastern New South Wales, Australia. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 143, 51–86. https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/LIN/index.

插图1 澳大利亚东部晚奥陶世凯迪中期代表性的珊瑚分子 (除特别标注,图中比例尺均代表2mm)022021-09 -

华南上扬子区北缘中奥陶世三叶虫动物群研究新进展

中奥陶世是奥陶纪生物大辐射的关键时期,这一时期全球三叶虫多样性(属级、种级)达到峰值。华南作为奥陶纪三叶虫研究的经典地区,已取得众多研究成果;但过去的工作多集中在扬子台地内部,对扬子台地北缘的研究相对薄弱,使得人们对该地区三叶虫动物群的整体面貌、古生态以及古地理的认识并不充分。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队的魏鑫博士与研究所内多位团队成员,以及北京大学、西安地质调查中心的相关人员合作,对上扬子区北缘渝北城口地区中奥陶世(大坪晚期-达瑞威尔早期)三叶虫动物群进行了深入研究。通过对大塘口和大槽剖面厚坪组三叶虫的逐层采样,以及室内系统的古生物学研究,揭示了该地区中奥陶世三叶虫动物群面貌,并识别出两个三叶虫生态组合;同时也为该时期三叶虫生物古地理的研究提供了关键证据。相关研究已在线发表在国际期刊《历史生物学》(Historical Biology)。

本次报道的厚坪组三叶虫共计13科16属17种,含1新种Mioptychopyge chengkouensis sp. nov.。剖面自下而上可识别出两个三叶虫生态组合,即Agerina组合(下段和中段)和Nileus-Illaenus组合(上段)。前者生活于碳酸盐底质的内陆棚边缘环境,而后者主要发育在浅外陆棚环境,进而推断出三叶虫生态组合的演替变化与达瑞威尔早期的海平面上升密切相关。

论文还对同时期17个地区的95个属或亚属三叶虫数据开展了定量分析(CA和NMDS)。结果显示,厚坪组的三叶虫具有浓厚华南地方色彩,也反映出该时期华南与东泛冈瓦纳地区,尤其是塔里木板块、印支板块和伊朗中部地块存在密切的生物地理联系。

该研究得到国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)以及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文相关信息:Xin Wei, Zhiqiang Zhou, Renbin Zhan, Guanzhou Yan & Jianbo Liu (2021): Middle Ordovician trilobites from the Houping Formation of South China: implications for palaeoecology and palaeobiogeography. Historical Biology, 1-28. https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1945592 .

图1. 厚坪组上、中、下三段的三叶虫多样性(属级)及丰度百分比

图2. 新种Mioptychopyge chengkouensis sp. nov.(图A-G)

图3. 厚坪组和同期地层三叶虫生态组合的古地理分布,其中C和D分别指示Agerina组合与Nileus-Illaenus组合

图4. 中奥陶世大坪晚期-达瑞威尔早期古地理复原图,示意华南板块与塔里木板块、印支板块和伊朗中部地块密切的动物群联系302021-08 -

辽西侏罗纪发现紫萁科植物新物种及真菌化石

紫萁科是真蕨植物中古老而原始的类群,现生植物共计6属20余种,主要分布于全球暖温带及热带地区。紫萁科属于典型的活化石植物,与现生类群相比,化石紫萁科植物具有更高的物种多样性,已报道化石超过200种,是真蕨植物中化石类型最多样、数量最丰富的类群之一。紫萁科化石的保存类型除了常见的叶部化石外,还有大量矿化保存的根茎化石。

我国辽西地区是北半球最为重要的侏罗纪紫萁科矿化根茎化石产地之一。近年来,由中科院南京地质古生物研究所王永栋研究员、沈阳师范大学田宁副教授以及中国地质科学院蒋子堃研究员等组成的研究团队,对该地区紫萁根茎化石开展了系统研究并取得系列进展。近期,该团队在辽西侏罗纪再次发现了紫萁科植物的一个新类型:张氏绒紫萁(Claytosmunda zhangiana sp. nov.)。相关成果发表在国际学术期刊《古植物学与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)杂志。

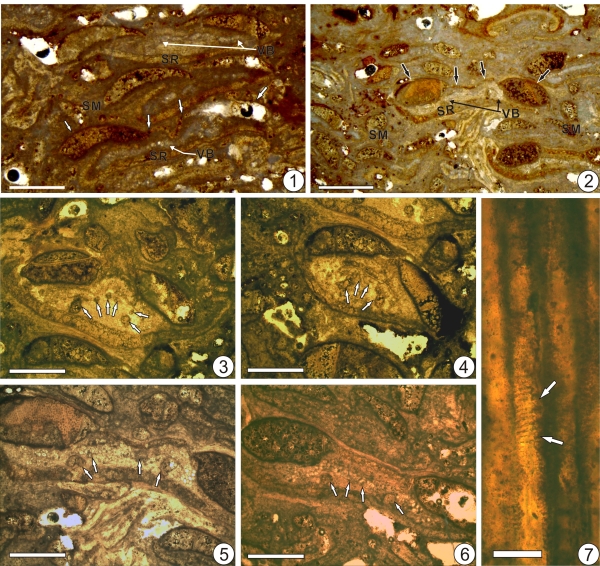

本次新发现的化石采自辽西北票地区的中侏罗统髫髻山组,距今约1.6亿年。化石保存为硅化标本,具有精美的解剖构造,由髓、木质部圆筒、二分的皮层及宿存的叶柄基组成。最显著的特征为其叶柄基具一高度特化的异质硬化环,叶柄基硬化环近轴端由薄壁纤维构成;而其远轴端具一呈“哑铃状”的厚壁纤维带,明显有别于现生及化石绒紫萁属植物。更为重要的是,研究团队在这些根茎标本中还发现了大量罕见保存的精美菌丝化石。基于菌丝形态特征及宿主存在腐朽特征,研究人员推断其是一类木材腐朽菌化石。这也是我国首次在紫萁科根茎化石中发现真菌化石。

这项成果不仅进一步丰富了我国中生代紫萁科根茎化石的多样性记录,也为探究侏罗纪真菌与蕨类植物的相互作用提供了重要化石证据。

本项研究得到国家自然科学基金项目、中科院战略先导B类项目、辽宁省“兴辽英才”计划及现代古生物学与地层学重点实验室开放课题等共同资助。

论文相关信息:Tian, N.*, Wang, Y.D.*, Jiang, Z.K., 2021. A new permineralized osmundaceous rhizome with fungal remains from the Jurassic of western Liaoning, NE China. Review of Palaeobotany and Palynology, 290: 104414. Doi: 10.1016/j.revpalbo.2021.104414(*corresponding author)

辽西侏罗纪张氏绒紫萁(新种)的中柱、皮层及叶迹横切面特征

张氏绒紫萁(新种)叶柄基特征

张氏绒紫萁(新种)叶柄基横切面解剖特征示意图

紫萁根茎中首次发现的真菌菌丝化石272021-08 -

盐岭组蒸发岩发现硫同位素异常事件

新元古代晚期到寒武纪早期是地球环境与生命演化的关键转折时期,整个生物圈、大气圈和水圈都发生了巨大的变化。新元古代冰期之后,海水中硫酸根的硫同位素表现出地质历史上的最大正异常,δ34S的数值在30‰-35‰之间波动,有时甚至可达45‰。该现象最早发现于西伯利亚的Yudomski地层,被称之为Yudomski事件。

该时期海水中硫酸根的硫同位素发生了剧烈的改变,其过程也被硫酸盐沉积记录了下来,巨大的蒸发岩带从中东阿曼,延伸到伊朗、巴基斯坦、印度北部,甚至发育到了四川盆地。

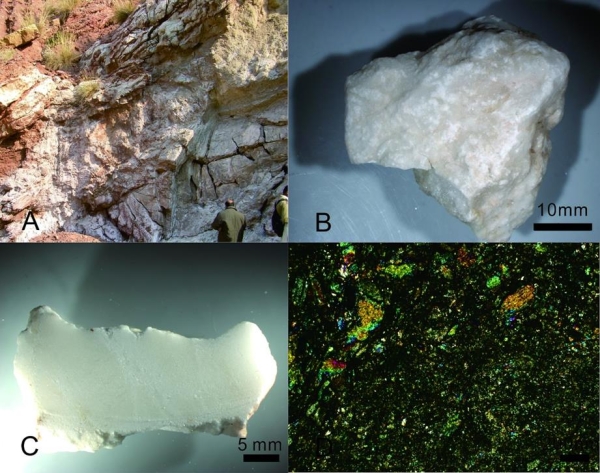

近期,中国科学院南京地质古生物研究所孟凡巍副研究员与波兰AGH理工大学Krzysztof Bukowski教授、巴基斯坦旁遮普大学Naveed Ahsan教授等人合作,对印度板块巴基斯坦北部盐岭地区(Salt Range)的新元古代晚期到寒武纪早期的盐岭组石膏沉积进行了连续分析;首次从地层中发现了该硫同位素异常事件,这也是国际上对该事件在巴基斯坦地区的首次系统性研究。研究成果近日发表在欧洲学术期刊Geologi al Quarterly上。

研究发现,该时期盐岭组石膏硫同位素数值范围在35‰-30‰之间,且数值随着地层从底部向上逐渐下降到30‰左右。同样的硫同位素异常事件在塔里木盆地也曾有发现,支持了之前关于印度板块与塔里木盆地之间亲缘关系的这一推测。

研究不仅揭示了Yudomski事件的全球一致性,还对全球内的蒸发岩地层对比与古地理恢复,以及同时期形成的油气来源具有很好的指导意义。

本研究也是2018年2月21日-3月6日南京古生物所对巴基斯坦北部盐岭等地区考察的成果报道。研究得到了国家中国自然科学基金面上项目,中国自然科学基金中以合作项目,以及中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目的支持。

论文信息: Fanwei Meng, Zhili Zhang, Krzysztof Bukowski*, Qingong Zhuo, Naveed Ahsan, Saif Ur-Rehman and Pei Ni, 2021. A strongly positive sulphur isotopic shift in late Ediacaran-early Cambrian seawater: evidence from evaporites in the Salt Range Formation, north ern Pakistan. Geological Quarterly, 65: 30. http://dx.doi.org/10.7306/gq.1598.

图1. 不同尺度下巴基斯坦盐岭组的石膏示意图

图2. 巴基斯坦盐岭组石膏的硫同位素分布图202021-08 -

人工智能技术揭示一亿年前昆虫的拟态行为

现在自然界中,动物可以演化出纷繁复杂的生存策略,例如各类常见的拟态和伪装行为。这些神奇的伪装术,不仅可以帮助动物躲避天敌,还可以使捕食者更好地隐藏自己以便高效捕捉猎物。

作为多样性最高的生物,昆虫往往能演化出不同的形态结构来实现这种生存策略,比较常见的当属拟态植物和覆物伪装。昆虫拟态植物,指的是昆虫模拟其生活环境中的植物以达到伪装的效果,例如竹节虫拟态树枝、螽斯拟态树叶等。覆物伪装则是指昆虫主动利用环境中的各种材料遮盖体躯,从而达到伪装效果的行为。覆物行为是昆虫伪装术中非常奇特复杂的一类,需要昆虫同时具有辨别、采集、携带材料的能力以及相关的形态学适应。

然而,在漫长的地质历史中,昆虫的这些伪装本领是如何起源以及演化的,我们知之甚少。此外,由于化石保存的不完备性,人们对化石中拟态行为的判定只能依靠肉眼观察与主观判定,缺少定量化的分析与判定。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生许春鹏在王博研究员指导下,与武汉大学的崔晓晖教授、研究生樊丽合作,从一亿年前白垩纪缅甸琥珀中发现了一类奇特的昆虫拟态植物以及一系列昆虫覆物行为的化石记录。本研究不仅报道了中生代首个直翅目昆虫拟态植物叶片的记录,还报道了啮虫目和半翅目蟾蝽科昆虫最古老的覆物行为记录。同时,本研究还应用深度学习中孪生神经网络对化石昆虫的拟态行为展开了定量分析,进而验证了古昆虫的拟态行为,并为其提供了新的判定模型与方法。相关研究成果在线发表于《冈瓦纳研究》(Gondwana Research)和《历史生物学》(Historical Biology)杂志上。

本次报道的拟态植物的昆虫为直翅目蚤蝼科的昆虫,该物种被命名为王氏拟叶蚤蝼。从形态上观察,拟叶蚤蝼与同时期苔类和卷柏类植物表现出了极高的相似性:中足腿节与胫节折叠后,与卷柏类植物的小叶极度相似;后足腿节异常膨大,与卷柏类等植物的叶片极其相似。经过度量,拟叶蚤蝼与卷柏类等植物在尺寸上也极为接近,更加证明了拟叶蚤蝼的拟态行为。

本研究还首次应用孪生神经网络对地质历史时期的拟态行为进行了定量分析,并提供了一套初步的定量判定模型与方法。孪生神经网络是近年来新发展的人工智能分析技术,被广泛应用于图像相似度衡量中。其主要利用对抗的思想,每次输入一对图片,使得经算法优化的目标与相似图像对距离更小,不相似的图像对之间距离更大。孪生神经网络还可以提取肉眼无法观察到的多维信息,从而对不同图片之间的语义距离进行定量化计算。由此,便可以定量化计算出不同图像之间的不相似度数值,从而客观地判断不同图像之间的相似性。

本研究中也通过孪生神经网络的定量化计算进一步证明拟叶蚤蝼的拟态行为。使用来自TLL(相似图像对)数据集的1836个图像对对孪生神经网络进行初步训练,并使用来自LIMD数据集(现生拟态植物昆虫与被拟植物的图像对)的1453个图像对进行微调。而后通过对LIMD数据集剩余的665个图像对不相似度的计算,得出现生昆虫是否拟态的判定值域。再对FIMD数据集(化石中拟态植物昆虫与被拟植物的图像对)不相似度进行计算,以现生的判定值域为基础,进一步得出化石中昆虫是否拟态的判定值域。

此次研究发现了七枚覆物伪装昆虫,涉及两大类昆虫(啮虫目和半翅目蟾蝽科)。其中六枚啮虫目昆虫包括三个形态种类,一枚蟾蝽科昆虫包含一个形态种类。该蟾蝽科昆虫的背上覆盖有大量的碎屑物,包括土壤颗粒、砂砾和植物碎屑等。这类昆虫极有可能利用背部的刚毛将碎屑物质粘在其背上。研究还发现在有花植物大辐射之前,大部分具有覆物行为的昆虫,都已经演化出了覆物伪装这一复杂行为。

本次报道不仅是两大类昆虫(啮虫目和半翅目蟾蝽科)的覆物行为在中生代的首次报道,更将其覆物行为的记录推进到有花植物大辐射之前。

本研究工作由中国科学院、科技部和国家自然科学基金委资助。北京夏虫琥珀博物馆卓德先生参与了本项研究。感谢王宁和葛畅先生为本研究提供了标本支持,南京古生物所杨定华绘制了生态复原图。

论文信息:

Xu, C., Wang, B., Fan, L., Jarzembowski, E.A., Fang, Y., Wang, H., Li, T., Zhuo, D., Ding, M., Engel, M.S. (2021). Widespread mimicry and camouflage among mid-Cretaceous insects. Gondwana Research. https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.07.025.

Fan, L., Xu, C., Jarzembowski, E. A., Cui, X. (2021). Quantifying plant mimesis in fossil insects using deep learning. Historical Biology, 1-10. https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1952199.

图1. 拟叶蚤蝼(b:整体图;d:中足腿节与胫节;f:后足腿节)与卷柏类植物(a,c:整体图;e:小叶;g:叶片)

图2. 覆物伪装行为的啮虫目(a-f)与半翅目蟾蝽科(g,h)昆虫

图3. 昆虫拟态与覆物伪装行为的化石记录

图4. 拟叶蚤蝼生态复原图(杨定华绘制)182021-08 -

准噶尔盆地东缘泥盆纪古植物学综合研究进展

新疆北部准噶尔盆地周缘陆相泥盆系地层广泛发育,是我国北方泥盆植物群的代表产区。准噶尔盆地东西两侧泥盆系地层在古地理上归属于不同的块体,一直以来学者们对新疆准噶尔盆地西缘的植物化石开展了较为深入的研究,而对准噶尔盆地东缘的植物化石研究则较为薄弱。因此,两侧植物群面貌缺乏足够的对比资料,亟待开展对准噶尔盆地东缘的地层学、古生物学的研究工作;这对于早期陆生植物演化、古地理演变等方面的认识也具有重要意义。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所泥盆系研究团队徐洪河研究员,研究生刘炳材、白姣、汪瑶、杨宁对准噶尔盆地东缘富蕴地区晚泥盆世开展了古植物学综合研究工作。相关研究成果在国际古植物学和孢粉学专业期刊Review of Palaeobotany and Palynology上在线发表。

此次研究发现原始鳞木目石松类Gilboaphyton属一新种,其叶基呈假螺旋排列,长六边形至梭形;叶为细长、全缘,叶三分之一处具有两侧齿。通过对同层中孢子化石的分析,进一步确定了该植物化石的地层地质时代。

此外,研究团队还基于全球化石产出记录数据,分析了Gilboaphyton属的时空分布模式。结果显示,Gilboaphyton在早-中泥盆世起源于劳伦大陆(Laurentia)东南缘,并沿瑞亚克洋(Rheic Ocean)向东北和西南方向扩散至西伯利亚和冈瓦纳大陆。数据分析也表明Archaeosigillaria属与Gilboaphyton属具有几乎相同的时空分布模式,暗示二者可能为同一植物。

论文相关信息: Bing-Cai Liu, Jiao Bai, Yao Wang, Ning Yang, Hong-He Xu *, 2021. On the discovery of Gilboaphyton (Lycopsida) from the Upper Devonian of East Junggar, Xinjiang, and its global distribution. Review of Palaeobotany and Palynology. 292, 104473. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2021.104473.

Fig. 1 南京古生物所泥盆系工作团队成员在新疆富蕴地区进行野外工作

Fig 2 新疆富蕴地区晚泥盆世的原始鳞木目石松类Gilboaphyton fuyunensis以及同层中的孢子

Fig 3 基于全球化石产出记录数据分析而获得的泥盆纪—早石炭世Gilboaphyton 和Archaeosigillaria时空分布模式图162021-08 -

鄂尔多斯盆地铜川组油页岩沉积环境研究新进展

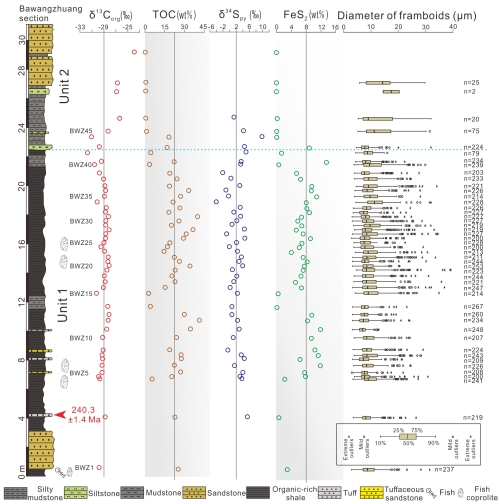

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,是我国第二大沉积盆地。盆地内发育有面积(8–10)×104 km2的连续型致密大油区,预估地质资源量为(35–40)×108吨,是我国油气资源最丰富的盆地之一。盆地内中三叠统铜川组的黑色页岩,含有丰富的有机质(TOC含量最高可达30%–40%),并保存了丰富的植物、介形类、昆虫、鱼、鱼粪等化石。该套黑色岩系广泛分布在鄂尔多斯盆地南部,是重要的潜在主力烃源岩。然而迄今为止,关于铜川组油页岩沉积环境条件仍未开展系统性研究。

鉴于此,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生赵向东,在王伟(女)副研究员的指导下,与中石油长庆油田解古巍工程师和中石油勘探院潘松圻工程师等人合作,经过系统的野外样品采集和室内实验室数据分析,采用岩石矿物学和地球化学相结合的分析手段,分析了鄂尔多斯盆地霸王庄露头剖面铜川组油页岩的沉积环境。分析结果对铜川组油页岩的形成与保存环境恢复提供了重要依据,相关研究成果已于近期发表于国际期刊《地质学杂志》(Geological Journal)上。

本研究仔细观察了岩石薄片中有机质的赋存形式和沉积型黄铁矿的晶型特征,系统统计了岩石标本中草莓状黄铁矿的粒径分布范围;并在岩石薄片观察基础上,利用高分辨率设备分析了油页岩中的总有机碳(TOC)和黄铁矿含量、有机碳同位素(δ13Corg)和黄铁矿硫同位素(δ34Spy)组成特征。

本研究还发现铜川组油页岩中TOC含量平均值高达23 ± 9%,指示了当时湖泊沉积具有非常高的生产力,以及伴随而来的大量的有机质埋藏。其TOC含量不仅高于上覆延长组(鄂尔多斯盆地主力烃源岩)油页岩的TOC含量(6%–14%),也高于一些世界级优质烃源岩的TOC含量,如北非和阿拉伯半岛的早志留世海相油页岩(TOC最高值为10.5%)。这一结果进一步指示了铜川组油页岩较高的生油潜力。

油页岩中有机碳同位素(δ13Corg)特征表现为值域较窄,平均值为29.1 ± 0.7‰,表明沉积期碳循环稳定且持续,碳源主要为湖泊中浮游光合植物。同时,地层中发育大量夹层火山灰,说明该时期火山活动频繁,火山喷发带来的铁、磷、硅等营养元素进入水体后可以迅速释放并成为浮游光合植物的可利用元素,进而提高了湖泊中的初级生产力。

铜川组油页岩中黄铁矿晶体以草莓状黄铁矿形态为主,平均粒径和值域分布范围均较大(7.0 ± 1.7 μm 至14.3 ± 6.8 μm),表明油页岩沉积过程中底层水为含氧-次氧化状态。黄铁矿含量平均值高达7 ± 3%,指示该时期的硫酸根氧化还原界面较浅,接近水-岩交互界面,以保持湖水中硫酸盐可以畅通扩散至孔隙水中的开放环境,从而形成高含量的以草莓状黄铁矿为主的沉积型黄铁矿。

铜川组油页岩黄铁矿硫同位素(δ34Spy)值相对较高且变化较小(4.1‰至4.9‰),可能是由于较高沉积速率等因素导致了硫同位素无法达到最大分馏(Δ34S < 40‰)。且相对稳定的δ34Spy值也从侧面证实了该套油页岩沉积时期水体中较浅的硫酸根氧化还原界面。

总体而言,铜川组油页岩沉积在含氧-次氧化的湖泊底层水条件下;较浅的氧化还原界面结合较高的沉积速率和较高的初级生产力可能在铜川组油页岩的形成和沉积保存中起到了关键作用。同时,较浅的氧化还原界面也有利于沉积物中化石的保存。

本项研究在进行基础科学问题探讨的同时,也为油气资源勘探提供了新的见解。相关研究工作得到中国科学院、国家自然科学基金委和中国石油天然气股份有限公司的资助。

论文信息: Zhao, X., Wang, W.*, Xie, G., Pan, S., Jarzembowski, E. A., & Zheng, D. (2021). Depositional environment of Middle Triassic organic-rich shales in the Ordos Basin, Northwest China. Geological Journal, 1–12. https://doi.org/10.1002/gj.4215

图1:研究剖面柱状图与野外露头照片

图2 霸王庄剖面油页岩标本的岩石矿物学研究

图3 霸王庄剖面的地球化学数据分析综合曲线292021-07 -

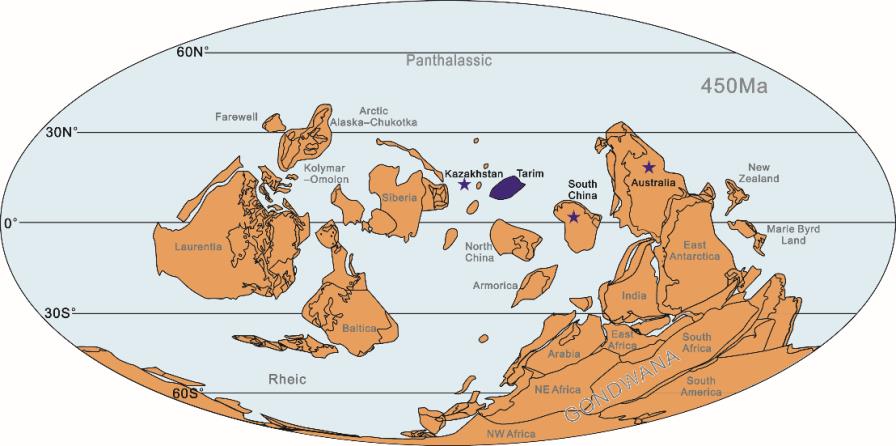

新疆库鲁克塔格北区晚奥陶世珊瑚研究新进展

日射珊瑚是古生代一种重要的珊瑚类群,也是古生代演化动物群的重要组成部分。晚奥陶世是奥陶纪生物大辐射的最后高潮,也是这类珊瑚起源和早期演化的关键阶段,但由于该时段的化石记录相对较少,且仅在澳大利亚、北美和我国华南等部分地区了解较详,使得人们对其演化过程与分类等方面的认识尚不充分。

塔里木板块保存有晚奥陶世珊瑚记录,其中,在板块东北缘的库鲁克塔格北区的哈达布拉克塔格组,产出有该板块迄今为止唯一的凯迪晚期日射珊瑚。但由于该地区交通不便、野外工作条件恶劣等原因,该珊瑚动物群自上个世纪60年代初被首次报道以来,一直缺乏更为深入的研究,亟待通过现代修订以更好地探讨其在演化、生物地理、系统分类等方面的意义。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究生崔雨浓在王光旭副研究员的指导下,通过对化石新材料及模式标本的系统整理研究,在库鲁克塔格地区这套珊瑚动物群的面貌、生物地理等方面取得了新的认识。研究为塔里木晚奥陶世珊瑚演化过程的理解提供新数据,对同期相关块体古地理位置的确定亦有重要意义。相关研究已发表在国际期刊Alcheringa上。

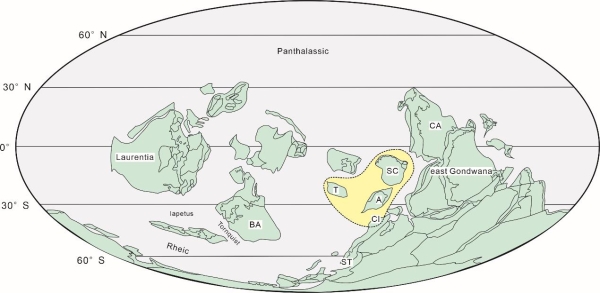

经过系统古生物描述和鉴定,该日射珊瑚动物群共计4属6种,包括前日射珊瑚类 Khangailites sinkiangensis (Yu)、W. sinkiangensis Yu和Wormsipora orientalis (Yu),似网膜珊瑚类 Plasmoporella maxima Yu和P. subtilis Yu, 以及前孔珊瑚类 Propora squmeosa (Yu)。同时,通过与东冈瓦纳及其边缘块体的同期动物群比较后发现,其与哈萨克斯坦的动物群面貌最为接近,从而指示两者之间可能存在强烈的生物地理联系。相比之下,该动物群与我国华南和澳大利亚同期的联系要弱得多。

该研究得到国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)和中国科学院青年创新促进会的联合资助。

论文相关信息:

Cui, Y.N., Wang, G. X. 2021. Revision of late Katian (Late Ordovician) heliolitine corals from northern Kuruktag in northeastern Tarim Basin of China. Alcheringa, 1–17. https://doi.org/10.1080/03115518.2021.1934898.

插图1 新疆库鲁克塔格北区凯迪晚期日射动物群的代表性分子Khangailites sinkiangensis (Yu)

插图2 晚奥陶世凯迪期古地理复原图,示意塔里木板块与哈萨克斯坦密切的动物群联系222021-07 -

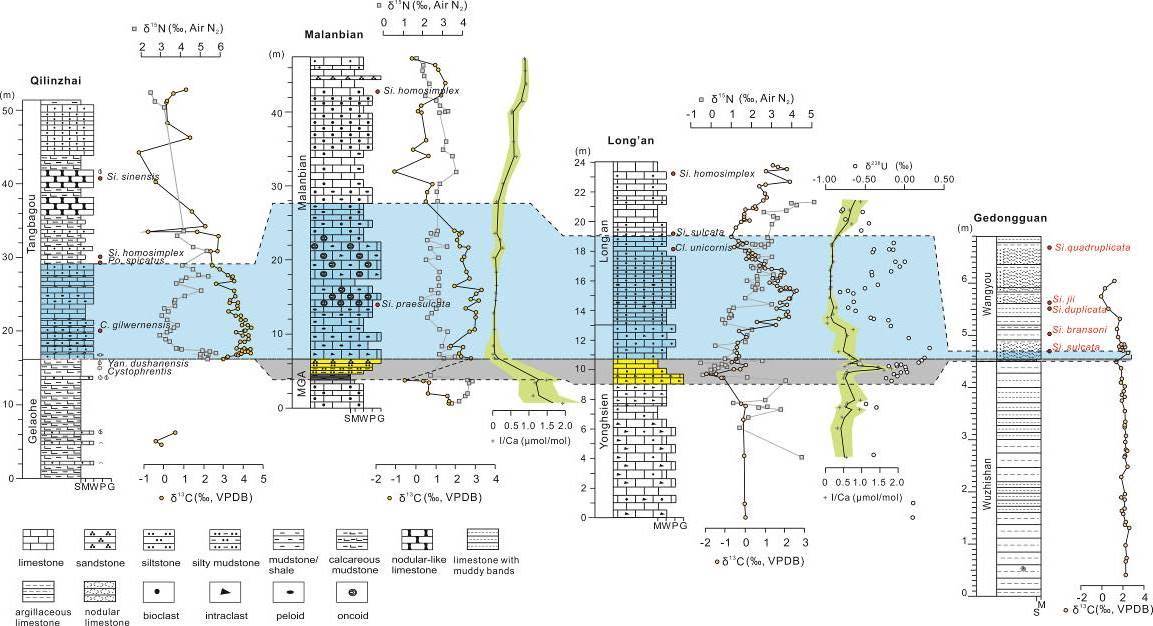

中国泥盆系-石炭系界线研究新进展

“金钉子”,即全球标准层型和点位(GSSP),是显生宙全球年代地层划分和对比的基石,也是探索地球地质历史和生命演化进程的共同科学语言;在地层学和古生物学研究领域具有重要的科学意义。

泥盆系-石炭系界线“金钉子”由国际地质科学联合会于1990年正式批准,位于法国La Serre剖面89层之底,并以牙形类Siphonodella praesulcata→Si. sulcata演化谱系中Si. sulcata的首现为标志。确立之初,还包括两条辅助层型剖面:分别是德国莱茵地区的Hasselbachtal剖面和我国广西壮族自治区桂林市南边村剖面。然而,近年来的研究表明泥盆系-石炭系界线“金钉子”的位置及界线定义均存在重大争议,为此国际地层委员会(ICS)成立了泥盆系-石炭系“金钉子”重新定义工作小组,负责修订和选择新的界线定义和层型剖面。

为检验新提出的泥盆系-石炭系界线标志,即“牙形刺Protognathodus kockeli带之底,石炭纪型生物辐射开始和重大海退事件之顶,和D-C之交Hangenberg生物大灭绝事件的结束”,在全球范围内的适用性以及展示近年来全球泥盆系-石炭系界线的研究成果,界线工作组组长Markus Aretz博士和副组长Carlo Corradini博士近期在国际期刊Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments上组织出版了《全球泥盆系-石炭系界线综述》专辑。

作为全球泥盆系-石炭系界线研究重点区域之一,中国泥盆系-石炭系界线综述由中国科学院南京地质古生物研究所郄文昆研究员与北京大学、南京大学合作者共同完成。该文详细介绍了中国泥盆系-石炭系界线的研究历史与现状。

文中展示了华南、西准噶尔和西藏等地的标准泥盆系-石炭系界线剖面。华南地区是全球泥盆系和石炭系研究的重点地区,拥有完整的海相地层。近岸至远岸的生态系断面,可以系统开展生物地层学、事件地层学和地球化学综合研究,建立高精度的综合地层格架,揭示关键转折期的气候环境背景,进而查明不同相区的生物演化事件和地层序列对比关系。

专辑里文章还对中国泥盆纪-石炭纪之交的生物事件、环境事件的最新进展成果进行了系统总结。在泥盆纪-石炭纪之交,华南地区发生了一次明显的海退事件,对应于Hangenberg生物大灭绝事件的主幕,并伴随着海洋碳、氮循环异常和海洋缺氧。这一事件导致了泥盆纪型生物的大量灭绝,浅海生态系统中后生动物生物礁的消亡,而深水相黑色页岩事件沉积中仅见少量机会种(如菊石类Postclymenia cf. evoluta和双壳Guerichina)和孢粉化石;Hangenberg事件第二幕,华南地区的气候环境持续动荡,对应于冰消期海侵序列、全球碳同位素峰值和小尺度的生物灭绝事件,牙形动物群发生了明显的更替,转变为polygnathid-protognathodid生物相。然而,华南地区Protognathodus动物群受生境控制明显,在盆地相、斜坡相和台地边缘相地层中出现,而在浅水相地层中几乎未见报道。与此同时,华南地区Protognathodus动物群丰度极低,绝大多数剖面中Pr. meischneri-Pr. collinsoni-Pr. kockeli的演化序列无法识别出来,而Pr. kockeli的首次出现往往对应于岩性界面,无法作为泥盆系-石炭系界线的标准化石。

论文相关信息: Qie, W., Sun, Y., Guo, W., Nie, T., Chen, B., Song, J., Liang, K., Yin, B., Han, S., Chang, J., Wang, X., 2021. Devonian-Carboniferous boundary in China. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 101, 589-611. https://doi.org/10.1007/s12549-021-00494-z (Note: Springer offers free access till of 18th of August, 2021)

专辑相关信息: Aretz M., Corradini C., 2021. Global review of the Devonian-Carboniferous Boundary. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 101 (2).

图1. A) 泥盆纪晚期中国各板块古地理位置图,据Ron Blakey (www2.nau.edu/rcb7)修改;B) 中国泥盆纪构造地层分区和研究程度较高的泥盆系-石炭系界线剖面

图2. 国际泥盆系-石炭系界线辅助层型剖面-中国桂林南边村剖面

图3. 贵州长顺县睦化地区睦化II泥盆系-石炭系界线剖面

图4. 华南泥盆系-石炭系界线层重要的浅水相牙形类分子,Hangenberg事件层和杜内阶下部分别以polygnathid-clydagnathids 生物相和地方性siphonodellids生物相为特征

图5. 华南泥盆系-石炭系界线层重要的广海型牙形类分子,Hangenberg事件层和杜内阶下部分别以polygnathid-protognathodid生物相和siphonodellids生物相为特征

图6. 华南泥盆系-石炭系界线层地球化学综合对比图202021-07 -

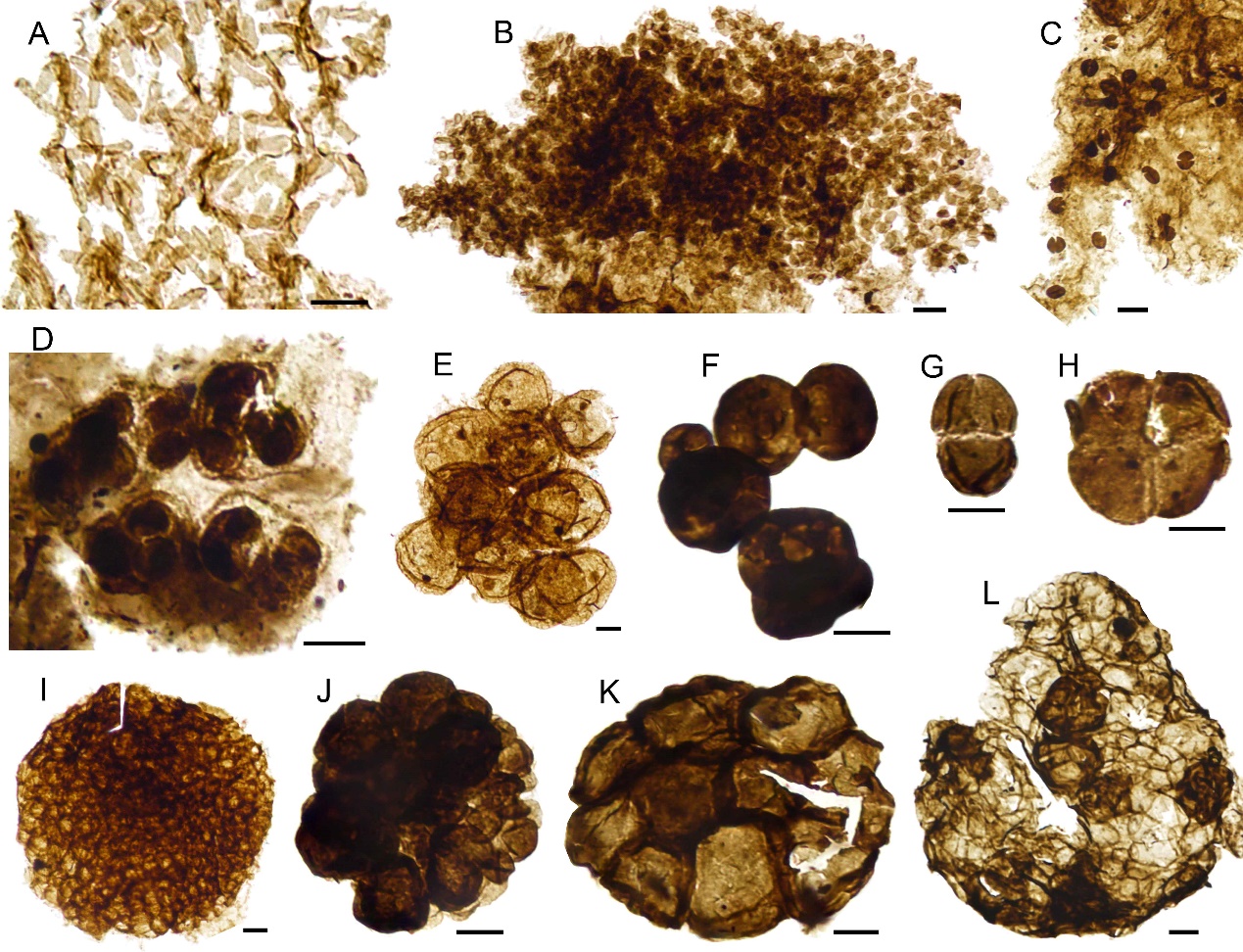

华北中元古代微体化石研究新进展

距今约18.5亿至8.5亿年间的元古宙中期被认为是地球历史中“枯燥的十亿年”(Boring Billion),但从生命演化的角度来看却是真核生物起源和早期演化的关键时期。通过化石记录和分子钟的研究表明,这一时期真核生物发生了多次重大演化事件,例如:真核细胞的复杂化、多细胞化、有性生殖起源等等。然而,目前关于真核生物的起源和早期演化方面仍有太多未知和谜题,例如真核生物早期演化中这些重大事件发生的具体时间和可靠的化石证据,早期真核化石的生物亲缘关系和多样性,以及它们能否与现代真核生物进行类比等。

我国华北燕山地区广泛出露元古宙中期沉积地层,化石资源丰富,是进行真核生物起源和早期演化研究的理想地区。近几年来,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究组在该套地层中屡次获得重要发现,包括全球已知最古老的真核生物化石群(17亿年前的常州沟组和串岭沟组)(Miao et al., 2019, Precambrian Research)和大型多细胞真核生物化石群(15.6亿年前高于庄组)(Zhu et al., 2016, Nature Communications)。

该地区中元古代下马岭组(13.6亿前)是一套以深色页岩为主的沉积地层,有机质含量高但成熟度较低,是我国非常规油气资源勘查的重点关注层段之一。近些年来,国内外课题组在下马岭组地层学、有机质演化以及沉积盆地环境等方面研究获得多项重要进展。然而,针对下马岭组微体化石方面的研究程度相对较低。下马岭组是否含有真核生物化石?其多样性如何?这些问题不仅对研究真核生物起源和早期演化非常重要,也对探索下马岭组中有机质来源和评估油气等具有重要价值。

近期,南京古生物所朱茂炎研究组博士后苗兰云,与瑞典乌普萨拉大学Malgorzata Moczydlowska教授合作,在天津市蓟州区13.6亿前的中元古代下马岭组底部地层获得大量保存精美的有机质壁微体化石,其中包括12种真核生物化石。此次研究初步探明了下马岭组中微体化石组成面貌和真核化石多样性,为该组烃源岩生烃母质的来源提供参考依据。相关研究成果已于近期发表于国际地学类学术期刊《前寒武纪研究》(Precambrian Research)上。

此项研究发现,下马岭组底部地层中微体化石保存非常精美,颜色呈淡黄色至深棕色,主要由单细胞类型、丝状体和细胞集合体组成,包括28属,36种微体化石,含1新属、1新种和5种未命名类型。依据细胞形态复杂度和大小,在下马岭组微体化石中识别出12种真核生物化石,包括6种具微米级装饰或纹饰(如点状突起、管状突起、网状纹饰、环赤道翼膜、同心圆状纹饰)的圆形膜壳,5种具复杂膜壁结构(板片结构、“球中球”结构等)的圆形和椭圆形膜壳,以及1种具纵纹的管状化石Jixiania lineata。其中,超过半数的化石类型在该组为首次发现,从而表明下马岭组中微体化石的多样性比早前认识要高很多。总体上,下马岭组的微体化石组成面貌与世界其他地区同期地层相似,但多样性略高。

另外,与全球中元古代地层类似,下马岭组中绝大多数微体化石地层延限很长。而具纵纹的管状化石Jixiania lineata因其地层延限较短,是唯一具有生物地层学意义的化石分子,目前已在世界多个地区(如澳大利亚、美国、西伯利亚)的中元古代早期地层中发现。此化石在我国燕山地区的发现进一步扩大了其地理分布范围,也进一步提高了其作为中元古代早期地层标准化石的潜力。

本研究得到了国家自然科学基金和中国科学院战略先导科技专项(B类)的共同资助。

论文相关信息:

Miao, L., Moczydlowska, M., Zhu, M., 2021. A diverse organic-walled microfossil assemblage from the Mesoproterozoic Xiamaling Formation, North China. Precambrian Research 360, 106235. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106235

图1. 下马岭组有机质壁微体化石组成面貌及其复原图

图2. 下马岭组中具简单形态的单细胞微体化石

图3. 下马岭组中多样的细胞集合体

图4. 元古宙中期有机质壁微体化石地层延限122021-07