科研进展

-

西藏南羌塘地块二叠纪空谷期牙形类和蜓类研究取得新认识

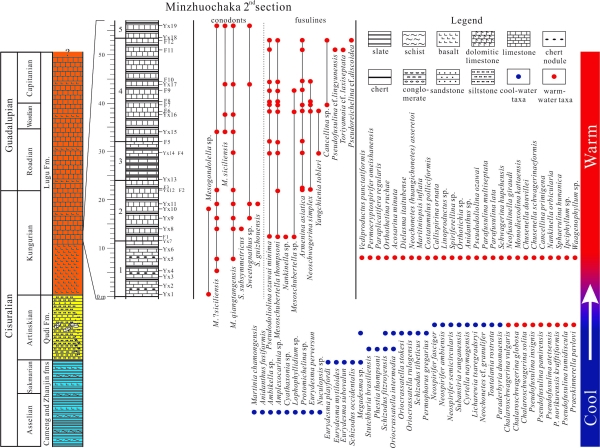

牙形类和类是二叠纪生物地层和年代地层划分最重要的两个化石门类。然而,传统上以类为标准的特提斯年代地层划分标准和当前应用的以牙形类为标准的国际年代地层标准之间的对比一直存在较大的争议。如下-中二叠统之交的国际地层标准Kungurian-Roadian阶如何同特提斯标准Bolorian-Kubergandian-Murgabian阶进行对比是国际同行争论的焦点。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所张以春研究员课题组、与中国矿业大学袁东勋副教授以及南京大学沈树忠院士等共同合作,针对产于西藏南羌塘地块民卓茶卡一带二叠纪地层中的类和牙形类动物群开展了系统研究。研究认为,类和牙形类动物群的这一共生关系表明特提斯标准的Murgabian阶底界是可以和国际年代地层标准的Kungurian阶上部进行对比的。相关成果近期发表于国际地学期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。

研究发现,类和牙形类均产自于玄武岩之上的鲁谷组地层中。牙形类主要由Mesogondolella siciliensis,M. qiangtangensis sp. nov.,Sweetognathodus subsymmetricus和S. guizhouensis组成,时代属于Kungurian晚期。共生的类主要有:Neoschwagerina simplex, Armenina asiatica, Yangchienia tobleri和Pseudodoliolina ozawai minima;其时代为Murgabian期。

另外,在古生物地理上,南羌塘Kungurian晚期牙形类Mesogondolella-Sweetognathodus暖水动物群组合与拉萨地块Mesogondolella-Vjalovognathus混生动物群组合形成显著差别。同样,南羌塘Kungurian晚期普遍含有暖水型的Neoschwagerina,Armenina等类;但在整个拉萨地块上,此时并没有类出现,而是以混生型的牙形类和腕足类动物群为主。因此,南羌塘地块上Kungurian晚期的生物类群和拉萨地块的截然不同,这一现象为研究团队之前的推断提供了更有力的证据,即表明位于南羌塘地块和拉萨地块之间的班公湖-怒江洋至少在Kungurian晚期之前存在有一定的宽度。

该研究得到国家自然科学基金委、科技部第二次青藏科考项目以及中科院战略专项B类项目联合资助。

文章相关信息:

Yuan, D.X.*, Zhang, Y.C. *, Qiao, F., Xu, H.P., Ju, Q., Shen, S.Z., 2022. A new late Kungurian (Cisuralian, Permian) conodont and fusuline fauna from the South Qiangtang Block in Tibet and their implications for correlation and paleobiogeography. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, in press. Doi: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110822.

南羌塘民卓茶卡地区综合柱状图

牙形类代表性属种

类代表性属种

二叠系国际年代地层划分标准与特提斯年代地层划分标准对比关系

122022-01 -

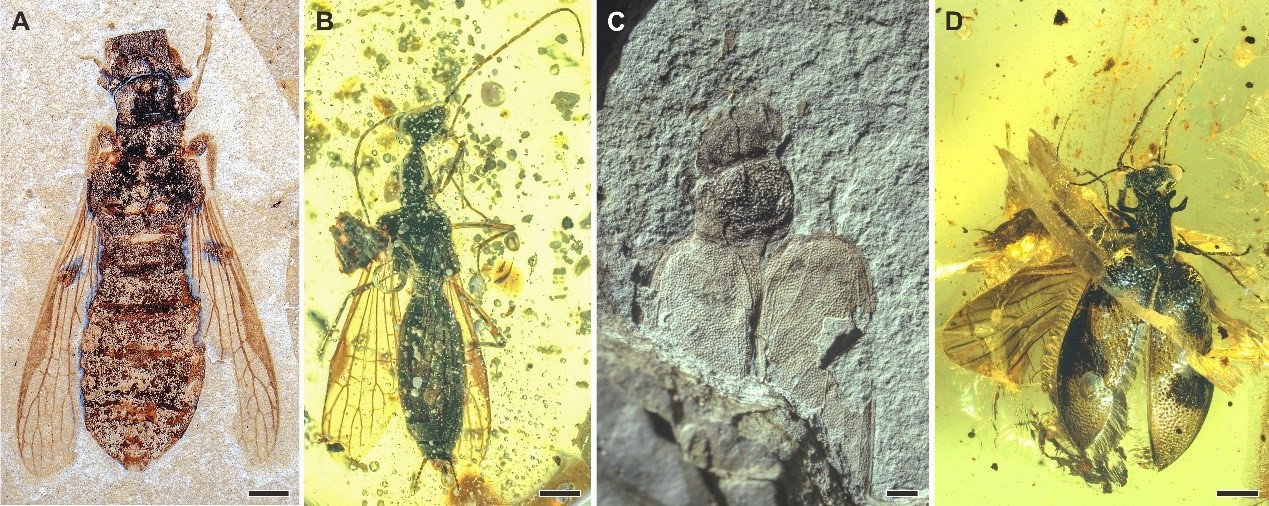

缅甸琥珀中发现最古老的蚂蚁模仿者奇翅科被认为是缅甸琥珀中最奇特的昆虫之一,最早仅在白垩纪中期缅甸琥珀中发现,随后在巴西的早白垩世地层和美国的始新世地层中也有少量产出。但是,对于奇翅科的生活习性、系统发育关系和演化历史一直极具争议。

奇翅科被认为是缅甸琥珀中最奇特的昆虫之一,最早仅在白垩纪中期缅甸琥珀中发现,随后在巴西的早白垩世地层和美国的始新世地层中也有少量产出。但是,对于奇翅科的生活习性、系统发育关系和演化历史一直极具争议。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所硕士生罗慈航在王博研究员指导下,与研究所的梁昆副研究员、李丽琴博士等合作,基于中、美、德、斯洛伐克等国的馆藏标本,利用光学显微镜、激光共聚焦显微镜、Micro-CT三维形态重建、几何形态测量学、系统发育学等技术手段,对奇翅科昆虫的形态、系统发育关系、生态行为等进行了综合分析。同时,研究团队还在缅甸琥珀中发现了一类拟态蚂蚁的奇翅若虫,为拟蚁行为的早期演化提供了新观点;并论证了这类昆虫的成虫具有拟态蜂类的行为。这项研究揭示了目前已知化石证据中唯一具有转换拟态行为的昆虫类群。研究成果已在线发表在地球科学综合类期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。

本研究取得的主要进展和意义如下:

1. 发现了世界上最古老的蚂蚁模仿者。拟蚁行为(myrmecomorphy)是一些动物从形态和行为上模拟蚂蚁的现象,属于一种特殊的拟态行为,在自然界分布非常广泛。目前已知在11个目2000多种节肢动物中独立演化超过30次。由于研究者很难从化石中发现拟蚁行为的确切记录,所以我们对拟蚁行为的起源及其演化机制了解很少。

此次研究团队在缅甸琥珀中发现了一类极为特殊的奇翅科若虫。通过定量的几何形态测量学分析,表明这类奇翅若虫整体的形态特征非常接近缅甸琥珀中的原始蚂蚁(蜂蚁类)。且这类奇翅若虫的腹部有一定程度的收缩,类似蚂蚁的柄腹。此外,这类奇翅若虫的触角和腿部的形态、比例也非常接近蜂蚁。综合以上证据,显示这类奇翅若虫完美地拟态蜂蚁,即拟蚁行为在蚂蚁起源不久就出现了。该发现是迄今为止最古老的确切的拟蚁行为证据,将拟蚁行为的化石记录提前了近五千万年。

2. 论证了奇翅科存在拟态蜂类的行为和转换拟态行为。研究团队发现,之前已经报道的一类奇翅成虫的胸腹部具有一定的收缩,类似蜂类的“细腰”。同时这类奇翅虫缩短的前翅类似蜂类的翅基片,后翅的形态也很接近蜂类的翅膀;尤其是身体的形状和大小非常接近缅甸琥珀中的长背泥蜂。这表明这类奇翅虫很可能具有拟态蜂类的行为,这也是目前化石中最古老的蜂类拟态行为的证据。更有趣的是,这类奇翅虫的若虫和成虫分别拟态蚂蚁和蜂类。该发现提供了目前化石证据中唯一已知的转换拟态行为(transformational mimicry,即在不同生命阶段拟态不同的对象)的证据。

3. 首次发现奇翅虫传粉的化石证据。通过对斯洛伐克馆藏的一块缅甸琥珀的研究,研究团队在奇翅目身体及周围发现了大量裸子植物的花粉,表明奇翅虫很可能是一类传粉昆虫。这是目前在多新翅部(一类较低等有翅昆虫的总称)昆虫中发现的唯一的传粉证据。奇翅虫所属的网翅总目(包含蟑螂、螳螂、白蚁)在晚古生代和早中生代很繁盛,因此该发现也表明网翅总目可能是最古老的传粉昆虫之一。

4. 修订了异形目的分类地位。异形目被认为是缅甸琥珀中一类分类位置不清的奇特昆虫。本研究基于大量标本的形态学观察和总结,以确切证据表明了异形目实际上是一类特殊的奇翅若虫。

5. 厘定了奇翅科的分类地位和演化历史。研究团队选取了39个类群共56个特征进行系统发育分析,结果表明奇翅科是网翅总目内一类特化的类群,与玉门鞘蠊近缘。奇翅科不应被单独列为一目,而是应该和玉门鞘蠊一起,组成与螳螂目近缘的奇翅目。奇翅目可能起源在晚侏罗世,在早白垩世兴盛,之后走向衰落,是网翅总目占据新生态位的一次“失败的”演化试验。

除此之外,本研究还报道了蛉类幼虫对奇翅若虫的直接捕食行为。上述发现为我们重建白垩纪陆地生态系统提供了直接证据,也再次证明昆虫在白垩纪已经演化出极其复杂的行为,为我们理解现代生态系统的起源和演化提供了新视野。

本研究得到科技部和国家自然科学基金委的资助。南京古生物所杨定华绘制了部分生态复原图,吴素萍提供了Micro-CT的技术支持。感谢黄憶人先生和夏方远先生为本研究提供了部分标本。

论文信息:Luo Cihang, Beutel R.G., Engel M.S., Liang Kun, Li Liqin, Li Jiahao, Xu Chunpeng, Vrsansky P., Jarzembowski E.A., Wang Bo, 2021. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous–Eocene Alienopteridae: A critical review. Earth-Science Reviews. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914.

图1 奇翅科及相关类群化石照片

图2 奇翅科复原图(黎家豪绘制)

图3 奇翅科若虫和蜂蚁标本照片,右侧标M的为蜂蚁

图4 奇翅科生态复原图(杨定华绘制)A:若虫,左下侧为奇翅科,右下侧两只为蜂蚁;B:成虫

图5 奇翅科及相关类群的系统发育图112022-01 -

二叠纪末大灭绝前后海洋氧化还原条件演化历史及其驱动机制

距今约2.52亿年前的二叠纪末期发生了显生宙最大的生物灭绝事件,造成了约81%的海洋物种和89%的陆地物种在地球上完全消失。强烈而大规模的火山喷发很可能是这次灭绝事件的触发因素,而火山喷发后气候变暖所导致的海洋缺氧则可能是造成海洋生物灭绝的一个直接原因。尽管已有大量证据支持二叠纪末-三叠纪初的海洋存在极端缺氧事件,但也有报道显示,在二叠纪-三叠纪之交出现了氧化底栖海洋条件。这些矛盾很可能是缺氧指标的差异性、缺氧事件空间分布的不均匀性造成的。

另外,有观点认为在二叠纪末生物大灭绝之前海洋环境已发生恶化,然而,关于灭绝事件发生之前乐平世(晚二叠世)海洋氧化还原状态的研究还相对较少。因此,对二叠纪末生物大灭绝之前及期间的海洋氧化还原条件开展进一步的研究,对揭示缺氧事件时空分布,以及海洋缺氧在二叠纪末生物大灭绝中的重要性等都具有科学意义。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队郑全锋副研究员、张华研究员、王玥研究员、曹长群研究员与中国矿业大学、南京大学的合作者,对四川广元上寺二叠系-三叠系界线剖面(剖面主体位于青川县建峰镇)进行了高精度沉积学和遗迹学研究。利用遗迹群落、遗迹组构指数(ii)和最大潜穴直径(MBD)为氧化还原指标,重建了该区晚二叠世至早三叠世早期海洋底层水体氧化还原条件演化历史;通过区域内剖面对比和不同氧化还原指标对比研究,并结合前人的同位素年龄和旋回地层学研究资料,阐明了该时期各氧化还原条件变化阶段的时空分布;并在高精度沉积学研究的基础上,通过事件地层学对比研究,揭示了不同时空尺度氧化还原条件变化的驱动机制。该研究成果已在线发表于《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。

研究发现,在晚二叠世至早三叠世早期,上寺地区海底的氧化还原条件存在短期和长期两种时间尺度的变化。短期变化在剖面上主要表现为厘米-分米级的灰岩和泥岩/泥灰岩的旋回性沉积。泥岩/泥灰岩中主要发育贫氧相的遗迹群落,生物扰动较弱(ii值较小),潜穴直径较小,因而形成于较还原的海底环境;灰岩中发育富氧相的遗迹群落,生物扰动较强(ii值较大),潜穴直径较大,形成于较氧化的海底环境。长期变化主要表现为米-十米级的岩相组合、遗迹群落和潜穴特征的变化。通过沉积学和区域对比研究表明,灰岩层所代表的短尺度高频氧化事件为地区性信号,主要由风暴或浊流造成的水体混合作用所形成;长尺度的海底氧含量变化则为区域性或全球性信号,主要为区域性或全球性因素所驱动。

到了吴家坪中期-长兴早期,上寺地区的海洋底层水持续处于缺氧甚至硫化状态,水体缺氧一直持续了390万年(256.974-253.073 Ma)。中吴家坪期-早长兴期深海缺氧事件在区域范围内普遍存在,并为浅海碳酸盐岩的铀同位素(δ238Ucarb)所反映,因此其属于区域性甚至全球性信号。这一长期的海洋缺氧事件在上寺地区主要由古地理局限、高海平面、高海洋生产力和可能的全球性气候变化所造成。

在上寺地区,长兴期海底氧化事件于253.513Ma拉开序幕,在253.073Ma进入主幕,并在252.739Ma进一步增强。这一长期的海洋氧化事件在铀同位素和海相蒸发岩的硫同位素(δ34Sevaporite)记录中均有反映,因此为全球性信号。长兴期全球性海洋氧化事件很可能由早长兴期的全球变冷事件所触发,这一气候变冷事件造成当时海洋的表层温度下降了约6℃,寒冷气候一直持续到二叠纪末生物大灭绝前。

该项研究得到了中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金委的共同资助。

论文相关信息:Zheng, Q.F.*, Zhang, H., Yuan, D.X., Wang, Y., Wang, W.Q., Cao, C.Q., Shen, S.Z., 2022. High-resolution sedimentology, ichnology, and benthic marine redox conditions from Late Permian to the earliest Triassic at Shangsi, South China: Local, regional, and global signals and driving mechanisms. Earth-Science Reviews, 225:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103898.

表1 本研究中使用的氧化还原条件及其遗迹学和沉积学定义和对应氧含量

Conditions

MBD (mm)

ii

Sedimentary fabric

Oxygen (ml/l)

Euxinic/anoxic

0

1

Well laminated; no sighs of biogenic structures.

0 (H2S)

suboxic

0-5

2-4

Well to faintly discontinuously laminated; partly bioturbated.

0-0.15

Lower dysoxic

0-5

5-6

Completely bioturbated or homogenized.

0.15-0.5

Upper dysoxic/oxic

5-10

5-6

Completely bioturbated or homogenized.

≥0.5

Oxic

≥10

5-6

Completely bioturbated or homogenized.

≥2.0

图1 上寺剖面吴家坪组顶部(A, B)和大隆组底部(C-G)岩相和微相及风暴沉积(A, C-E)

图2 上寺剖面吴家坪组顶部-飞仙关组底部沉积柱状图及遗迹群落(Ichnoc.)、遗迹组构指数(ii)、最大潜穴直径(MBD)、氧化还原条件(RC)、长尺度遗迹组构指数(s-ii)、长尺度最大潜穴直径(s-MBD)、长尺度氧化还原条件(sRC)、天文年龄(AA)和相对海平面(RSL)变化。U-Pb年龄引自Shen et al., (2011),ARM引自Wu et al. (2013)

图3 上寺地区晚二叠世至早三叠世早期海洋底层水体氧化还原条件变化及驱动因素102022-01 -

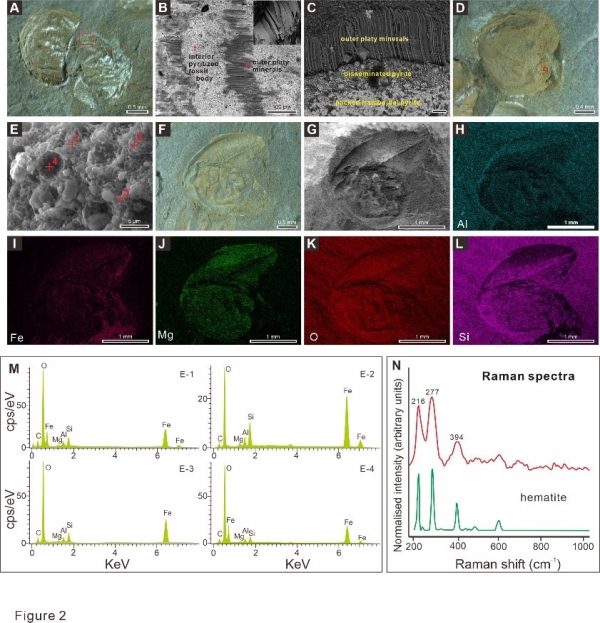

蓝田生物群中丘尔藻的特异保存机制

丘尔藻(Chuaria)呈球状或盘状,是早期宏观藻类中研究较早、延续时限较长、分布较广泛的一类化石。丘尔藻主要保存在富含有机质的细碎屑岩中。其保存模式是我们了解并研究软躯体化石矿化过程和特异保存机制,包括有机碳矿化过程,以及与黏土矿物之间的作用机理等的重要窗口。

丘尔藻化石常见于我国埃迪卡拉纪约六亿年前的蓝田生物群中,大部分以碳质压膜的形式保存在蓝田组的黑色页岩中。蓝田组二段上部的黑色页岩具较高的TOC含量(> 10%)和黄铁矿含量(> 5%),这段黑色页岩中的丘尔藻主要以黄铁矿化形式保存,且在黄铁矿化实体外围多包裹有硅酸盐矿物。长期以来,研究者对这些包裹矿物的成分和作用一直了解甚少。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所王伟副研究员等利用光学显微镜、场发射扫描电镜、能谱分析和拉曼光谱分析等技术手段,对蓝田生物群中黄铁矿化丘尔藻化石开展了综合性埋藏学分析。本研究提出了丘尔藻化石的埋藏学模型,为进一步了解化石黄铁矿化过程,以及黏土矿物在化石化过程中的作用机制提供新认识。相关研究成果近期发表于国际学术期刊《前寒武纪研究》(Precambrian Research)上。

研究认为丘尔藻的黄铁矿化过程发生在化石矿化早期,并至少分为两期,而黄铁矿化更有利于化石体的保存。此后,黄铁矿化丘尔藻被板状矿物所封套包裹,它们是由石英和富镁铝硅酸盐矿物组成。封套矿物的形成应晚于化石黄铁矿化阶段,很可能形成于后期成岩阶段,并没有参与早期的化石化过程。封套黏土矿物中的镁元素可能来自于同层位碳酸盐岩的溶解,而石英来自于富含硅的流体。先前的热动力模拟也证实石英和富镁铝硅酸盐矿物可以在富硅的流体中同时形成,支持了上述推断。

一般认为,黏土矿物在软躯体化石的早期化石化过程中扮演了关键角色,而本研究则表明,蓝田生物群丘尔藻化石的外层黏土矿物可能是后期形成,与早期化石化作用无关。化石体不同部位所分布的自生黏土矿物在化石化过程中所起到的作用可能存在差异,后续工作将进一步就以上问题开展深入探讨。

本研究得到中国科学院、国家自然科学基金和中国石油勘探开发研究院科学研究与技术开发项目的共同资助。

论文信息:Wang Wei*, Guan Chengguo, Zhao Xianye, Fang Yan, Zhou Chuanming, Yuan Xunlai (2022) Taphonomic study of Chuaria fossils from the Ediacaran Lantian biota of South China. Precambrian Research, 369: 106529. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106529.

图1 丘尔藻的显微镜图片及矿物组成分析

图2 丘尔藻外围板状矿物的形态及矿物成分分析

图3 丘尔藻化石化过程示意图072022-01 -

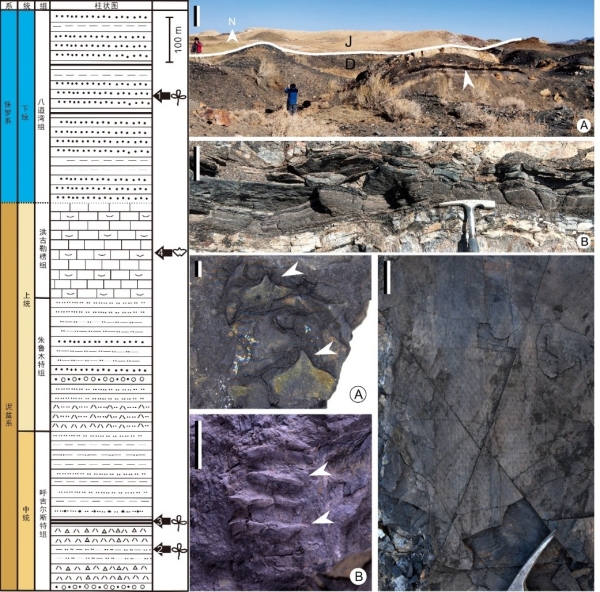

新疆塔城泥盆系古油藏时代和成煤植物研究取得新认识

泥盆纪时期森林首次出现,也发生了最早的陆生植物成煤作用。新疆北部准噶尔盆地西缘的中-晚泥盆世地层中产出有丰富的植物化石,并报道有烃源岩与古油藏。古油藏是地质历史时期曾经形成油藏,后经地质作用破坏已不再是油藏,但留下了固体沥青等重要标志。前人虽已对该处古油藏的成因、破坏机制等进行了研究,但并未对古油藏中植物大化石和准确地质时代进行详细研究,且对于地层层序的认识也存在争议。因此,对泥盆系古油藏地质时代和生烃生物的研究,既是古生物学与地层学领域的基础科学问题,同时也对新疆准噶尔盆地的资源勘探开发具有指导意义。

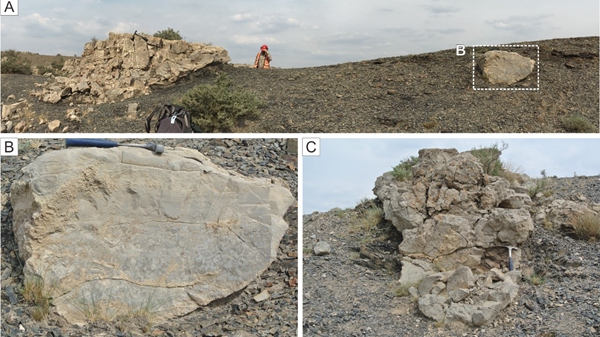

最近,中国科学院南京地质古生物研究所泥盆系研究团队徐洪河研究员、王怿研究员、研究生刘炳材、博士生王凯,联合中国地质大学(武汉)纵瑞文副教授对准噶尔盆地西缘的古油藏地层开展了综合研究。通过植物大化石和地层学方面的系统研究确定了古油藏的地质时代和地层层序,对成煤植物化石也取得了系统性认识。相关研究成果发表在《地层学杂志》和国际植物学专业期刊Plants上。

本研究通过对泥盆系古油藏剖面及其上下层位岩性的详细研究,发现古油藏剖面地层为中泥盆统呼吉尔斯特组。核心层厚2m左右,岩性以砂岩、泥岩为主,地层层序为:下伏不整合下侏罗统的八道湾组,上覆上泥盆统朱鲁木特组,再往上为上泥盆统洪古勒楞组。根据古油藏露头地层中所产的Barsassia和Hoxtolgaya植物化石及岩性特征,将其时代确定为中泥盆世吉维特期。

研究团队还对古油藏中的Barsassia属的植物化石进行了研究。该属自1933年建立以来长期缺乏系统性研究,从而造成该属属征不明,不同种之间鉴定混乱等问题。本次研究基于新疆泥盆系古油藏中Barsassia属的新材料,对该属进行了系统修订,确定了Barsassia ornata为该属的模式种,并指定了新模标本。研究还明确了Barsassia ornata具有扇形或矩形叶片,包裹茎干形成阶梯状结构的鉴定特征。该鉴定特征易于识别,能够为西伯利亚、哈萨克斯坦、新疆、华北等地中泥盆统陆相地层的对比提供重要依据。

论文相关信息:

刘炳材, 纵瑞文, 王怿, 徐洪河*. 2021. 新疆北部准噶尔盆地西缘泥盆系古油藏的地质时代. 地层学杂志, 45(2): 196-203. https://doi.org/10.19839/j.cnki.dcxzz.2021.0018.

Liu, B. C; Wang, K.; Zong, R. W; Wang, Y.; Xu, H. H*. 2021. Morphology and Nomenclature of Barsassia (Lycopsida) from the Middle Devonian of West Junggar, Xinjiang, China. Plants, 10, 2631. https://doi.org/10.3390/plants10122631.

图1 新疆北部塔城地区古油藏剖面地层层序,野外露头情况及部分植物化石

图2 新疆北部塔城地区古油藏剖面中的Barsassia ornata 化石,具有易于识别的阶梯状结构的鉴定特征和扇形或矩形叶片072022-01 -

华南埃迪卡拉纪宏体藻类研究取得新进展

宏体藻类是海洋生态系统中重要的组成部分,它们不仅是高效的初级生产者,还可作为许多其他生物的食物和栖息地。底栖宏体藻类的演化在中元古代到新元古代早期(约16至6亿年前)经历了一段漫长的停滞,之后却在埃迪卡拉纪发生了快速的形态分异和辐射事件。伴随着宏观形态的快速分异,底栖宏体藻类的固着器也迅速多样化。

固着器将藻类固定在底质上,其形态除了属种特征的区别外,还在很大程度上受到基底性质的影响,反映了当时藻类的固着策略。因此,研究宏体藻类的固着器不仅可以反映藻类自身形态的多样性,也可以起到指示基底性质的作用。

寒武纪底质革命是地史上最重大的底质转变之一。前寒武纪广泛分布着分层良好、含水量低的硬质基底,在底质革命之后被含水量高的混合基底所取代。这一转变通常被认为是由生物扰动导致的,但考虑到部分基底的转变在寒武纪早期就已经完成,以及埃迪卡拉纪晚期多样的遗迹化石,寒武纪底质革命的发源应当可以追溯到前寒武纪。近年来,在埃迪卡拉纪蓝田生物群和庙河生物群中发现了大量保存了固着器的精美宏体藻类化石,它们提供了少有的可以从化石生物学角度检验埃迪卡拉纪基底性质的机会。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队万斌副研究员,指导博士研究生王霄鹏等人,与贵阳学院的研究人员合作,对华南埃迪卡拉纪宏体藻类固着器多样性及固着策略的演化进行了综合研究。研究成果发表于知名地学期刊《地球科学前沿》(Frontiers in Earth Science)。

该研究对我国埃迪卡拉纪早期蓝田生物群和晚期庙河生物群中的宏体藻类的固着器进行了形态功能学分析,将其分为锥形底部、球状固着器、复合球状固着器、圆盘状固着器、拟根状固着器和水平连接固着器等六种类型。同时,通过这两个时间窗口中固着器形态功能的演变,进一步分析了埃迪卡拉纪藻类固着策略的演化。

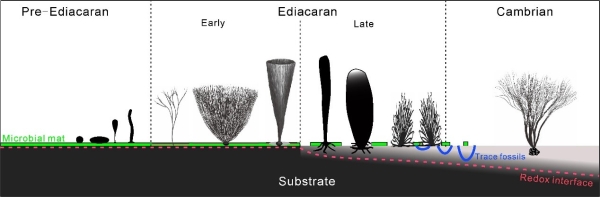

研究发现,埃迪卡拉纪之前,宏体藻类的固着器小而简单,以圆盘状为主,但足以使其固定于微生物席表面。而到了埃迪卡拉纪,微生物席生态系统衰落,直立底栖生态系统开始建立。此时固着器迅速多样化,反映了固着策略的创新。并且固着策略与基底的性质密切相关。从蓝田生物群到庙河生物群,宏体藻类的固着策略发生了较大改变:在更古老的蓝田生物群中,80%以上的物种展现出对硬质底质的适应,而没有物种明显体现出对粥性底质的适应;而到了较年轻的庙河生物群,硬质底质与混合底质的比例分别变为31%与41%。这些转变很有可能反映了底质含水量在该时期显著增加,以及氧化还原界面的不断下潜,说明寒武纪底质革命的前奏可能在埃迪卡拉纪就已经出现。

该研究得到国家自然基金面上项目和创新研究群体项目,中科院战略先导专项(B)项目,科技部重点研发计划,现代古生物学和地层学国家重点实验室和中科院青促会项目的联合资助。

论文信息: Wang X, Wu M, Wan B*, Niu C, Zheng W, Guan C, Pang K, Chen Z and Yuan X (2021) Evolution of Holdfast Diversity and Attachment Strategies of Ediacaran Benthic Macroalgae. Front. Earth Sci. 9:783427. http://doi.org/10.3389/feart.2021.783427

图1 埃迪卡拉纪早期蓝田生物群中的宏体藻类和固着器形态。比例尺为10 mm(A、C、E、G)和1 mm(B、D、F、H)

图2 埃迪卡拉纪晚期庙河生物群中的宏体藻类和固着器形态。比例尺为10 mm

图3 宏体藻类固着器形态与固着策略对底质改变的响应示意图312021-12 -

华北西缘中奥陶统水下块体搬运机制和盆地演化研究进展

水下块体搬运过程(subaqueous mass-transport processes)是深海沉积物的一个重要来源,主要包括受重力控制的滑移、滑塌和沉积物重力流等。它们对于改造海底地貌、记录气候和构造事件、以及形成油气储层等方面有着重要作用。此外,研究它们对于恢复古斜坡倾向、了解沉积盆地构造演化历史也十分关键。

然而,由于碳酸盐岩水下块体搬运沉积物的岩石记录较硅质碎屑岩相对罕见,且过去研究手法多以遥感和钻孔为主,人们对于碳酸盐岩水下块体搬运沉积的内部构造和形成过程了解甚少。对于碳酸盐岩水下块体搬运沉积物特征及过程的系统研究是当代沉积学重要的热点方向之一。

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所李文杰博士、陈吉涛研究员与美国合作者,多次前往我国内蒙古乌海地区开展沉积学和地层学野外工作,通过对该地区多个剖面中奥陶统达瑞威尔阶至桑比阶的克里摩里组和乌拉力克组进行详细的沉积学观察与描述,识别出多套水下块体搬运沉积物,并对其内部结构、构造进行了野外素描和产状测量。相关研究成果近期发表在国际SCI期刊《沉积学》(Sedimentology)上。

基于连续的野外露头现象和数百个测量数据,研究获得以下几个成果:(1)总结出碳酸盐岩滑塌构造的变形序列;(2)提出多种前所未见的碳酸盐岩重力流沉积模式;(3)阐明这些独特的沉积现象记录了该时期华北西缘由被动大陆边缘盆地向前陆盆地转变的重要阶段,构造事件导致的地形变化和频发的地震是这些沉积现象的直接成因。

该研究成果不仅可用于揭示不同时代的深水碳酸盐岩沉积过程和构造转换背景,而且对华北西缘非常规油气资源(如页岩气)勘探具有重要指导意义。

本研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)和美国自然科学基金的联合资助。

论文信息:Li, W. J., Chen, J. T.*, Hakim, A. J., Myrow, P. M., 2021. Middle Ordovician mass-transport deposits from western Inner Mongolia, China: Mechanisms and implications for basin evolution. Sedimentology. https://doi.org/10.1111/sed.12949.

西来峰剖面克里摩里组滑塌构造中的褶皱和叠瓦状层

一线天剖面乌拉力克组碳酸盐岩角砾充填的深切水下河道

硅质碎屑岩斜坡上粗粒碳酸盐岩碎屑充填的水下河道沉积相模式092021-12 -

泥盆纪古气候重建工作取得新进展

泥盆纪是维管植物开始大规模登陆时期,也是全球气候由温室期向冰室期转换的关键时期。一直以来,植物登陆被认为是地球表层系统转变的关键因素之一,即所谓的“泥盆纪植物假说”(Devonian plant hypothesis)。该假说认为树和森林的出现极大地促进了大陆风化作用和陆源营养物质的输入,促使海洋初级生产力提升和有机碳埋藏量增加,驱动大气二氧化碳浓度下降和气候变冷,最终导致在泥盆-石炭纪之交的中-高纬度地区出现了晚古生代最早的冰碛岩沉积。然而,这一假说尚未得到高精度古气候或古温度数据的严格检验。此外,泥盆纪还经历了多次造山运动和火山喷发事件,它们对泥盆纪气候转变是否产生了重大影响也未经过系统评估。

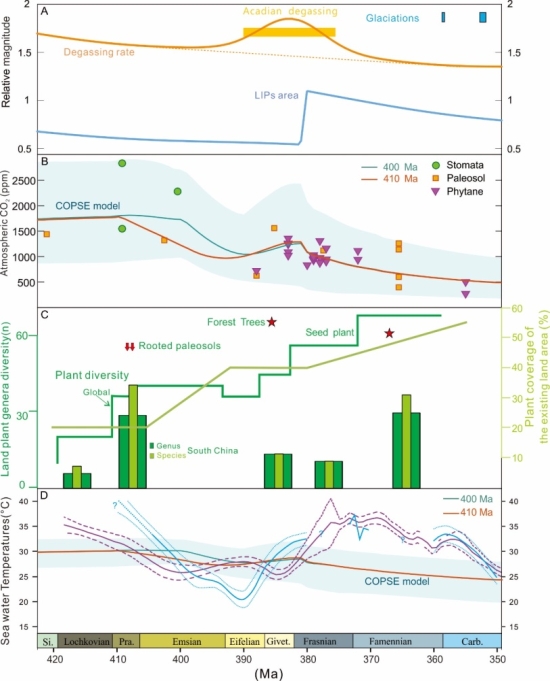

针对这些科学问题,中国科学院南京地质古生物研究所陈波副研究员等与来自北京大学、南京大学以及英、德两国的同行合作,利用华南的牙形刺磷酸盐氧同位素记录系统重建了泥盆纪古海水温度演化历史。新的研究结果显示,植物登陆是控制泥盆纪气候演化重要但并不唯一的驱动因素,构造和火山活动在塑造泥盆纪气候波动方面也扮演了重要作用。该成果最近正式发表在地球科学综合性期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。

在这项研究中,陈波等人利用牙形刺氧同位素测温方法,系统分析了采自华南板块10余条剖面的180个牙形刺样品,获得一条完整的泥盆纪氧同位素曲线。通过与其它板块氧同位素数据进行系统对比,发现不同板块的氧同位素数值存在较大的区域差异,开放海的氧同位素数据相对于陆表海来说可能更真实地记录了全球温度的变化。来自华南及其它低纬度地区的氧同位素数据显示泥盆纪气候呈现出早泥盆世温暖,中泥盆世变冷,中-晚泥盆世之交短暂变暖,随后又变冷的复杂动态变化过程。这与先前普遍认为的由植物登陆所导致的全球气候单向、逐步变冷模式形成鲜明对比。

在对比植物登陆的关键性演化事件和植物化石多样性曲线后,研究人员认为早-中泥盆世之交的气候变冷可能与维管植物登陆和维管植物根系-土壤相互作用的建立有关。这一重大的陆表革新事件可能极大地加速了大陆风化,从而驱动气候变冷。中-晚泥盆世之交的短暂气候变暖则可能与阿卡迪亚(Acadian)造山运动过程中流体入侵碳酸盐岩地层导致的变质脱碳作用所排放二氧化碳有关;而晚泥盆世法门期的气候变冷则可能与种子植物的出现和具有复杂根系植物的崛起,以及由于晚泥盆世火山活动和岛弧碰撞所造成的玄武岩和蛇绿岩套大规模暴露导致的大陆风化再次增加等因素叠加有关。

为了验证验证这些假设,陈波还利用COPSE生物地球化学模型(COPSE:Carbon(碳), Oxygen(氧), Phosphorus(磷), Sulfur (硫),Evolution(演化))对这些驱动机制进行了检验。结果显示,模型能很好地揭示相关的气候变化趋势,但获得的变化幅度相对较小,可能与COPSE模型为简单的一维模型有关。

该研究得到中科院战略先导专项(B)项目和国家自然基金(NSFC)的资助。

论文信息: Chen, B., Ma, X., Mills, B.J.W., Qie, W., Joachimski, M.M., Shen, S., Wang, C., Xu, H., Wang, X., 2021. Devonian paleoclimate and its drivers: A reassessment based on a new conodont δ18O record from South China. Earth-Science Reviews 222, 103814. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103814

图1 泥盆纪重要的植物革新、化石多样性、构造、火山事件、二氧化碳、古海水温度记录以及相对应的COPSE模型预测结果302021-11 -

地球化学证据揭示海洋氧化为何迟滞了近20亿年

大气氧含量与生命演化之间的因果联系是最备受关注的重要科学问题之一。已有研究显示,早期地球极端缺氧,直至距今大约24亿年前后发生第一次大氧化事件。当时大气中的氧气达到了现代大气氧含量的1%水平以上,导致真核生物在地球上首次出现。但奇怪的是,在随后长达十几亿年的时间内,大气氧含量并没有显著增加,一直到距今5.8-5.2亿年前后发生的第二次大氧化事件,大气中的氧含量才增加到现代大气氧含量的60%以上的水平,从而可能触发了多细胞真核生物的大辐射,以及动物的快速起源和寒武纪爆发。

为什么在第一次大氧化事件之后,地球大气和海洋的氧化程度迟滞了近20亿年,直到5.8-5.2亿年前后才发生急剧增加呢?

针对这一科学问题,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员领导的中英合作团队开展了多年的探索。他们采用多种地球化学指标并结合数学模型首次系统论证了巨大海洋溶解有机碳库(DOC)的存在是迟滞元古宙海洋彻底氧化的关键原因。该成果在著名地球科学期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)发表;陈波副研究员为该文第一作者,朱茂炎研究员为通讯作者。

溶解有机碳库模型(DOC)最早由美国麻省理工的Rothman在2003年提出,其依据是全球新元古代地层中记录的海水碳同位素的频繁负漂移事件,并表现无机碳(δ13Ccarb)和有机碳(δ13Corg)同位素变化之间的不耦合现象。该模型认为,前寒武纪海洋表层透光带内进行光合作用的微生物主要是原核生物,这些微生物死亡后的有机质颗粒细小、沉降速率慢,在海水中不断积累形成一个巨大海洋溶解有机碳库,超过现代大洋溶解有机碳库1000倍以上。由于这种以细菌为主的细小有机质颗粒易于氧化降解,大量消耗海水中氧气,从而导致了大洋的长期缺氧并阻止了大气氧化的增加。这种现象可以将前寒武纪海洋想象成一个巨大的现代沼泽池,水体中大量腐殖有机质不断消耗着氧气,导致水体浑浊并缺氧。只有当这个浑浊、高度还原的溶解有机碳库被彻底移除,大气和海洋的氧气含量才能够实现实质增加。但这一模型随后遭受到质疑,质疑的焦点集中在新元古代地球不可能提供足够的氧化剂来消耗/移除海洋中这一巨大的还原碳库。

2019年,该中英合作团队在《自然-地球科学》(Nature Geoscience)上发文提出:大规模造山运动可以导致原来海盆中形成巨量蒸发盐矿物的风化,为海洋带来持续性硫酸盐(氧化剂)输入,这些硫酸盐通过硫酸盐还原菌大规模消耗海水中的溶解有机碳,并通过黄铁矿的大规模埋藏(产氧),最终导致海洋中溶解有机碳库的减小和海洋的迅速氧化。这一假说为溶解机碳库模型面临的氧化剂来源这一挑战提供了解决方案,但是,该假说主要依赖于生物地球化学模型的数值模拟,缺乏具体地质记录和地球化学证据的直接论证。

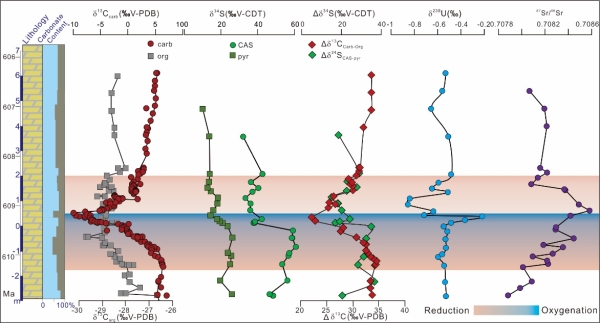

本次研究,该团队在三峡地区南坨村剖面埃迪卡拉纪陡山沱组地层(约6亿年之前)中识别出一个与地质历史上全球最大的Shuram/DOUNCE事件(陡山沱负碳同位素负偏移事件)级别相同、但持续时间更短(~1.5 百万年)的碳同位素负偏移事件,相当于先前识别WANCE事件(瓮安负碳同位素偏移事件)。为了弄清这一负漂移事件发生的原因,团队开展了详细的碳、氧、硫、铀、锶等多同位素体系分析,论证了这次碳同位素负漂移事件记录的是一次由大陆风化增强导致的硫酸盐输入增加所触发的短暂海洋氧化事件。

大陆风化增强(锶同位素比值87Sr/86Sr增加)所带来的海水硫酸盐含量增加(黄铁矿和碳酸盐中硫同位素差值Δδ34SCAS-pyr>~35‰) 使深海溶解有机碳(DOC)被迅速消耗,海洋开始氧化(铀同位素δ238U值增加),大量13C亏损的有机碳被氧化并释放到海水中,导致同期海水碳酸盐的碳同位素δ13C值急剧下降(最低点 ~-10‰)。随着风化作用减弱(87Sr/86Sr下降),氧化剂被耗尽(Δδ34SCAS-pyr值下降),海洋迅速恢复到缺氧状态(δ238U值下降),同时δ13C 恢复到正值(图1)。

这一地球化学数据所揭示的过程与利用生物地球化学模型的数值模拟结果非常吻合。特别有意义的是,WANCE事件发生这一过程与随后发生的Shuram/DOUNCE 异常极其一致(图2),支持了该团队2019年提出的假说,即造山运动导致大量氧化剂输入增加是导致埃迪卡拉纪海洋氧化和极端碳同位素负偏移事件的主要驱动因素,这种海洋氧化还原状态和氧化剂供应之间的动态平衡完全符合Rothman的溶解有机碳库模型;为溶解有机碳库的存在是迟滞前寒武纪海洋彻底氧化的关键原因提供了直接证据。

发生在埃迪卡拉纪早期的WANCE事件,可能标志着这一大型深海溶解有机碳库解体的肇始。随后多次持续时间更长、强度更大的脉冲式氧化剂输入事件,不断消耗大洋中的溶解有机碳库,促使其最终在寒武纪早期消亡,海洋变得更加氧化,为动物在寒武纪早期的大爆发(寒武纪生命大爆发)和复杂海洋生态系统的出现创造了先决条件(图2)。

该研究得到中科院战略先导专项(B)项目和国家自然基金(NSFC)的资助。

论文信息:Chen, B., Hu, C., Mills, B.J.W., He, T., Andersen, M.B., Chen, X., Liu, P., Lu, M., Newton, R.J., Poulton, S.W., Shields, G.A., Zhu, M.*, 2022. A short-lived oxidation event during the early Ediacaran and delayed oxygenation of the Proterozoic ocean. Earth and Planetary Science Letters 577, 117274. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117274.

图1 湖北宜昌南沱村埃迪卡拉纪陡山沱组剖面的碳、硫、铀、锶同位素变化

图2 埃迪卡拉纪重要的生物革新事件、海洋氧化还原状态以及铀、锶、碳同位素记录262021-11 -

《塔里木盆地中生代大孢子及孢形体化石》出版

大孢子是异孢植物产生的一种个体较大的孢子,它发育形成植物的雌性配子体。正因它们形体大而更易于原地保存,故在古植被和古气候重建以及地层学等领域有较多的研究应用。但因数量较少,化石大孢子的研究开展尚不充分。与国际相比,我国的相关研究工作起步更晚、程度较低,已有的一些研究成果也多限于简单的材料描述和报道上,缺乏系统性的研究。

塔里木盆地是我国重要的油气盆地,也是我国最大的沉积盆地;其中的中生界是盆地重要的烃源岩层。孢粉学在盆地几十年的油气勘探与开发中发挥着重要的作用,取得了系列成果。但迄今为止,相关的研究仍主要集中于小孢子化石,针对大孢子的研究报道比较零散。尽管如此,塔里木盆地仍然是中国中生代大孢子最主要的产地。

近期,由中国科学院南京地质古生物研究所的黎文本、李建国研究员等,与国际著名孢粉学家D. J. Batten教授合作,历经多年完成了《塔里木盆地中生代大孢子及孢形体化石》(《中国古生物志》第202卷)研究工作。目前该书已由科学出版社正式出版发行。这是中国第一本关于化石大孢子的中英文对照研究专著。

该书以黎文本研究员在塔里木盆地近二十年积累的材料为基础,系统研究了塔里木盆地三叠系至白垩系地表和井下共34条剖面的大孢子和孢形体化石,对这些化石进行了详细的系统分类,记述了各个剖面上的化石产出结果和不同层位的化石组成特征,划分建立了8个大孢子带(组合带),并讨论了一些大孢子属种的时代和古环境意义以及盆地内的一些地层划分对比问题。

本研究借助扫描电镜对化石大孢子的形态展开观察记录,对一些属种还采用了与投射光生物显微镜和反射光实体显微镜相结合的方法,制作了60幅化石图版,并配以细致的形态描述,希望有利于后人在不同观察手段下鉴定、参考。

本书的出版将有力促进中生代化石大孢子研究,同时对塔里木盆地中生代地层的划分与对比以及油气勘探也将产生积极作用。本书还可供国内外地质、古生物、资源勘探等科研、生产和高等院校等相关专业人员参考。

《塔里木盆地中生代大孢子及孢形体化石》封面

专著内页化石图版252021-11