科研进展

-

琥珀内矿化昆虫揭示琥珀埋藏学新机制

琥珀源于植物产生的树脂,是一种特异埋藏化石。由于能保存异常完好而丰富多样的动物、植物和微生物化石,琥珀为我们了解中、新生代陆地生态系统的演化提供了一个重要窗口。

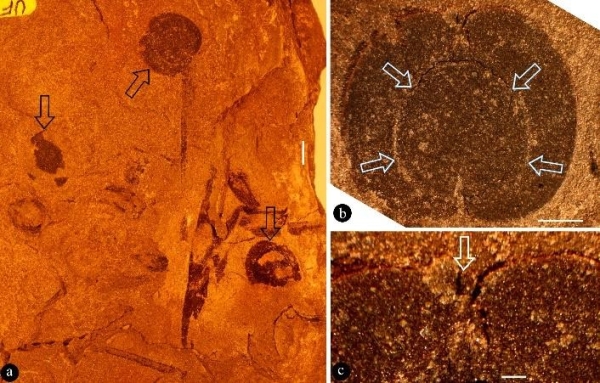

长期以来,琥珀的内含物被认为是木乃伊化的生物遗骸或中空的躯壳。这些内含物常能保存精美的生物结构,包括器官、组织和细胞,甚至保存到纳米级别。琥珀内含物被认为主要以干酪根化的有机物形式保存,尽管矿化作用在琥珀中也曾有报道,但一直被认为是罕见的特殊情况。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生姜慧在王博研究员和张海春研究员的指导下,与德国、美国、缅甸等多国学者合作,运用光学显微镜、扫描电子显微镜、能量色散和波长色散X射线光谱、X射线微计算机断层扫描和拉曼光谱技术对矿化的琥珀昆虫内含物进行了综合分析,首次报道了钙化和硅化的琥珀昆虫,详细探讨了其保存机制,并提出了新的埋藏学模型。该成果为我们了解琥珀中软躯体化石的特异保存机制及琥珀埋藏路径提供了新观点。相关成果近日发表在国际期刊《地球生物学》(Geobiology)。

本研究中的矿化昆虫标本来自白垩纪中期的缅甸克钦琥珀,包含常见的一些类群,如半翅目,鞘翅目,直翅目、蜚蠊目和脉翅目。分析发现,矿化的昆虫标本主要由方解石、微晶石英(玉髓)和粗晶石英组成,矿物占据了许多软组织位置,置换了生物结构,以及作为胶结物填充在生物体内,如昆虫以钙化形式保留了完整的复眼、精细的外骨骼角质层结构、皮肤感受器等。硅化的昆虫既有以微晶石英形式保存了精细的身体结构,如气管,纤维状结构等,也有以微晶体排列在腔体壁上,并以大晶体占据腔体中心的玛瑙化的身体填充。钙化和硅化昆虫在昆虫化石记录中都十分罕见,本研究提供了保存在树脂化石中的钙化和硅化昆虫的第一个明确的记录,且表明克钦琥珀中广泛存在着内含物钙化和硅化的现象。除此之外,矿化的昆虫标本还发现伴有黄铁矿、赤铁矿、针铁矿、绿泥石类层状硅酸盐矿物等。

通过分析不同的矿化昆虫类群,本研究发现克钦琥珀中埋藏生物类型并不依赖于分类亲和性,所有生物类群都有可能被矿化。矿化昆虫形态保存的质量和保真度受晶体大小的影响。由于昆虫通常没有由二氧化硅或碳酸钙组成的生物矿化组织,本研究认为克钦琥珀中昆虫矿化的化学物质应来源于昆虫组织腐烂产生的化学物质和周围环境(如沉积物)的流体所携带的化学物质。相同矿物置换琥珀内含物并保存在内含物周围的琥珀裂隙中,表明携带矿化反应物质的流体主要沿着裂隙进入琥珀并接触到生物内含物继而发生矿化。硅化昆虫体内发现的黄铁矿是微生物硫酸盐还原作用的结果,包括硫酸盐还原过程及其他过程,如铁还原和甲烷生成都可能促成钙化和硅化。所有这些过程会都产生碳酸氢根离子,可与溶液中的钙离子反应,沉淀形成方解石。二氧化硅可能来自火山口、热泉和粘土的成岩作用。克钦琥珀与火山碎屑岩密切相关,并保存在浅水、近岸的沉积环境,海水的蒸发作用可能也影响了二氧化硅的浓度。赤铁矿和针铁矿形成于氧化环境,很可能是富铁溶液通过琥珀裂缝进入后形成的。这些溶液可能是与构造作用相关的成岩孔隙流体,也可能是陆地风化的地下水。一些样品中含有有机残留物,这些有机底物可能为内含物矿化提供了反应界面,有助于促进二氧化硅和方解石薄膜成核。

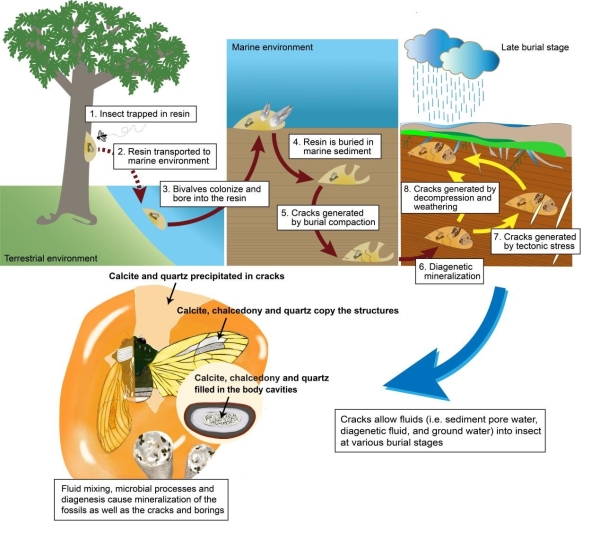

本研究提出了克钦琥珀矿化内含物的埋藏学模型。树脂的物理和化学性质阻止了昆虫的降解,直至其被埋在海洋沉积物中。在埋藏压实阶段,树脂产生大量的裂隙,从而使昆虫暴露在参与成岩作用的孔隙水中。接触到流体的昆虫由于微生物作用发生腐烂降解,这使得内含物周围的流体和琥珀外部的流体之间产生了明显的地球化学梯度,从而引起发生钙化和硅化的化学反应。在晚期,克钦琥珀可能经历了构造作用(如存在白色薄方解石脉)以及风化作用。总体而言,该模型表明克钦矿化昆虫化石是经过跨越陆地和海洋环境的一系列事件而保存下来的。

本研究表明琥珀内含物的矿化比通常认为的更为普遍。树脂和琥珀不是封闭的微环境系统。不同埋藏阶段的流体(如沉积物孔隙水、成岩流体和地下水)可以进入琥珀,影响琥珀内含物的降解和矿化。这些过程控制了琥珀内含物的保存质量,并造成了埋藏学偏差,从而限制了琥珀保存的古生物信息的数量和质量。

本项研究得到国家自然科学基金委员会,中国科学院先导专项B类,青藏高原第二次科考项目和德国科学基金会资助支持。姜慧得到CAS-DAAD奖学金支持。南京古生物所吴素萍和王春朝提供部分Micro-CT和SEM实验技术支持。

论文相关信息:Jiang Hui*, Tomaschek Frank, Muscente Drew, Niu Changtai, Nyunt Thet Tin, Fang Yan, Schmidt Ute, Chen Jun, Lonartz Mara, Mahler Bastian, Wappler Torsten, Jarzembowski Edmund, Szwedo Jacek, Zhang Haichun, Rust Jes, Wang Bo*, 2022. Widespread mineralization of soft-bodied insects in Cretaceous amber. Geobiology. https://doi.org/10.1111/gbi.12488.

图1:钙化和硅化的短脉螽化石

图2:硅化化石。a–g 甲虫化石,h–n 白蚁化石

图3:硅化昆虫化石。含黄铁矿、赤铁矿、针铁矿和绿泥石族矿物及含碳物质

图4:克钦琥珀矿化昆虫的埋藏学模型282022-02 -

白垩纪苔藓植物系统学与拟态研究取得新发现

苔藓植物是维管植物的姐妹类群,包括苔类、藓类和角苔类,全世界约有2.3万种,是陆地植物中物种多样性仅次于被子植物(约有30万种)的第二大类群。苔类植物可能起源于晚奥陶世,目前最早的苔类大化石发现于美国纽约州中泥盆世。

分子系统学研究表明,以光萼苔目(Porellales)为代表的附生苔类在白垩纪被子植物迅速崛起的背景下发生了辐射演化。在距今约1亿年白垩纪中期的缅甸克钦琥珀中,已经发现了保存精美的茎叶体苔类植物化石3科4属7种,主要包括耳叶苔科(Frullaniaceae)、扁萼苔科(Radulaceae)和多囊苔科(Lepidolaenaceae)等类型,对探究苔类植物的演化历史具有重要科学意义。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员领衔的中德研究团队,对白垩纪琥珀中的苔类植物开展了深入研究,在系统分类学和拟态研究等方面取得了新发现。最新成果近期陆续在线发表于国际学术刊物《地质学杂志》(Geological Journal),《白垩纪研究》(Cretaceous Research)和《远古世界》(Palaeoworld)。

耳叶苔科是缅甸琥珀苔藓植物群最占优势的一个科。耳叶苔科最早的化石记录来自缅甸琥珀,大部分可以归入其唯一的现生属耳叶苔属(Frullania),为该属的分化时间研究提供了地质时代依据。根据新发现的7个配子体营养枝化石,研究人员建立了耳叶苔科耳叶苔属的一个新物种:克钦耳叶苔(Frullania kachinensis sp. nov.)。该新种在形态上嵌合了同时代发现的两个化石种(F. cretacea和F. partita)的关键特征:即新种和F. cretacea的侧叶背瓣顶端均为圆形,与F. partita的腹叶均二深裂。这项研究丰富了白垩纪琥珀中耳叶苔科的多样性,为光萼苔目在白垩纪中期的辐射演化提供了化石证据(Li et al., 2021,Geological Journal)。

亨氏扁萼苔(Radula heinrichsii)是扁萼苔科的唯一现生属扁萼苔属(Radula)的最早化石之一。然而,该种仅基于一块配子体营养枝化石建立,缺乏一些关键形态性状。研究人员根据新发现的两块保存精美化石标本,揭示了R. heinrichsii一些重要且新的形态特征(即有些侧叶基部不具穗状小叶型分枝、腹瓣密集覆瓦状排列、不具附属体等特征)。结合系统发育分析,表明R. heinrichsii可以归入扁萼苔属葇荑扁萼苔亚属(Radula subgenus Amentuloradula)的系统树之内,并且有可能代表其冠部类群(Wang et al., 2022,Palaeoworld)。

缅甸琥珀中丰富的苔类植物与其它生物门类之间的生态关系是引人关注的学术焦点之一。最近有学者在缅甸琥珀中报道了一类奇特的昆虫幼虫(黄氏拟苔草蛉)拟态苔类植物的现象。研究人员通过对这例昆虫幼虫拟态植物开展了再评估和深入比较研究,发现该昆虫幼虫扁平的身体两侧具有两列特化的叶状裂片,叶状裂片排列较为疏松、顶部多渐尖、具中肋、表面具点状纹饰。这些形态特征均显示,该昆虫与石松类植物卷柏属同穗亚属(Selaginella subgenus Stachygynandrum)的两侧扁平、具异型孢子叶的孢子叶穗(背面观)类似,与此前认为的苔类植物光萼苔目营养枝具有明显的区别。据此,研究人员认为此类昆虫拟态的植物应该是石松类而非之前认为的苔类植物,从而代表了最早的已绝灭草蛉-石松拟态的生态关系(Li et al., 2022,Cretaceous Research)。

本项研究得到国家自然科学基金和中科院战略性先导科技专项(B类)联合资助。该团队主要成员包括南京古生物所李亚助理研究员、李言达科研助理、杨小菊研究员、史恭乐研究员、浙江自然博物馆王强馆员、中国科学院西双版纳热带植物园Harald Schneider研究员以及德国哥廷根大学Kathrin Feldberg博士等。

论文信息:

Li Ya, Wang Yong-Dong*, Feldberg, K, Wang Qiang, Yang Xiao-Ju, 2021. A new leafy liverwort of Frullania (Frullaniaceae, Porellales) from the mid-Cretaceous Kachin amber, Myanmar. Geological Journal, 56 (10): 5046–5057. https://doi.org/10.1002/gj.4222.

Li Ya, Li Yan-Da, Wang Yong-Dong*, Schneider Harald, Shi Gong-Le, 2022. Re-appraisal of lacewing mimicry of liverworts from the mid-Cretaceous Kachin amber, Myanmar with a description of Selaginella cretacea sp. nov. (Selaginellales, Selaginellaceae). Cretaceous Research, 133:105143. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2022.105143.

Wang Qiang, Li Ya, Feldberg K, Wang Yong-Dong*, Yang Xiao-Ju, 2022. Radula heinrichsii (Radulaceae, Porellales), a leafy liverwort from the mid-Cretaceous of Myanmar. Palaeoworld. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.01.006.

图1 缅甸白垩纪琥珀中的克钦耳叶苔(耳叶苔科)

图2 缅甸白垩纪琥珀中的Radula heinrichsii(扁萼苔科)

图3 亨氏扁萼苔(Radula heinrichsii)及相关类群的系统发育树

图4 缅甸琥珀中的拟苔草蛉与石松类、苔类形态对比

图5 拟苔草蛉拟态卷柏的生态复原图(杨定华 绘图)282022-02 -

华南志留纪牙形类古生态研究取得新进展

牙形类的生物地层研究为古生代和三叠纪地层划分和对比提供了可靠的依据。然而,牙形类空间分布存在差异,不同沉积环境的地层中赋存着不同的牙形类。因此,研究其古生态属性和时空分布特征是建立高精度生物地层框架的重要前提。

在志留纪兰多维列世的地层中,牙形类分布广泛,但过去的研究多聚焦于其地层学意义,对其空间分布和古环境等的研究相对薄弱。研究该时期牙形类的分布特征,可进一步优化地层划分对比的精度,进而揭示牙形类分布与古环境之间的关系。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代团队博士研究生闫冠州在吴荣昌研究员的指导下,与课题组成员和澳大利亚的Ian G. Percival博士等合作,在近年华南开展的实例研究和文献资料整理的基础上,采用多元统计分析方法,对华南志留纪牙形类开展了生物相和古生态的综合研究。研究成果于近期发表于地学期刊《亚洲地质》(Journal of Asian Earth Sciences)。

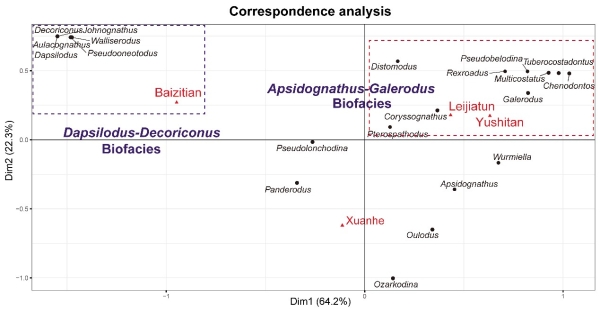

基于对应分析(correspondence analysis),该研究在华南志留纪兰多维列世的牙形类组合中识别出两个生物相,分别为Dapsilodus-Decoriconus相和Apsidognathus-Galerodus相;前者指示较深水环境,后者指示较浅水环境。通过聚类分析(cluster analysis)和网络分析(network analysis)明晰了华南该时期牙形类种的分布特征。

此外,研究人员通过对特征分子相对丰度的分析,拟合一次海侵和两次海退的海平面变化趋势;同时,基于牙形类古生态特征识别的海平面变化趋势可较好地耦合于已发表的海平面变化曲线,表明了牙形类动物群的纵向变化在研究海平面变化有较好的统计学意义。

该项研究得到中国科学院战略性先导科技专项B类和国家自然科学基金项目的联合资助。

论文信息:Yan Guanzhou, Wu Rongchang*, Huang Bing, Percival I.G, Gong Fangyi, Wei Xin & Li Lixia. 2021. Llandovery (Silurian) conodont biofacies on the Yangtze Platform of South China and their palaeoenvironmental implications. Journal of Asian Earth Sciences, 225(2): 105044. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.105044.

对应分析(correspondence analysis)揭示志留纪兰多维列世特列奇期牙形类的生物相

华南志留纪兰多维列世特列奇期牙形类的网络分析(network analysis)和聚类分析(cluster analysis)242022-02 -

贵州赫章早泥盆世植物区系研究进展

华南板块早泥盆世地层广泛发育和分布,其中产出种类丰富、数量众多的植物化石。经前人对华南早泥盆世植物化石的研究表明,这些植物多具有鲜明的地方性特色。以研究成果丰硕的云南坡松冲植物群为例,该植物群至今共报道28属37种植物化石,其中70%以上的属都具地方性特征。除了云南地区,华南板块还报道了数个早泥盆世植物化石产地,如四川江油平驿铺,江西崇义阳岭和广西苍梧石桥等。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所泥盆系研究团队徐洪河研究员等,联合曲阜师范大学汪瑶博士对贵州赫章早泥盆世新发现的植物化石产地开展了综合研究。通过对该地区植物大化石及其同层孢子的系统研究,确定了该产地含植物层位的地质时代,并识别出了华南早泥盆世植物群中新的植物区系。相关研究发表在国际学术期刊《英国皇家学会自然科学会报》(Philosophical Transactions of the Royal Society B)和《古植物学与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)上。

本研究报道的植物化石产自贵州赫章草子坪剖面丹林组地层,包含工蕨纲植物扁囊蕨(Demersatheca)和真叶植物少囊蕨(Pauthecophyton)。紧贴扁囊蕨(Demersatheca contigua)的标本上可见圆柱形的孢子囊穗,囊穗由四列交错对生的孢子囊组成。该植物与先前报道于云南和广西产地的同种植物非常相似。另一种植物,赫章少囊蕨(Pauthecophyton hezhangensis)的繁殖单元由成群的孢子囊组成,单个繁殖单元包含2-3个呈长纺锤形的孢子囊。

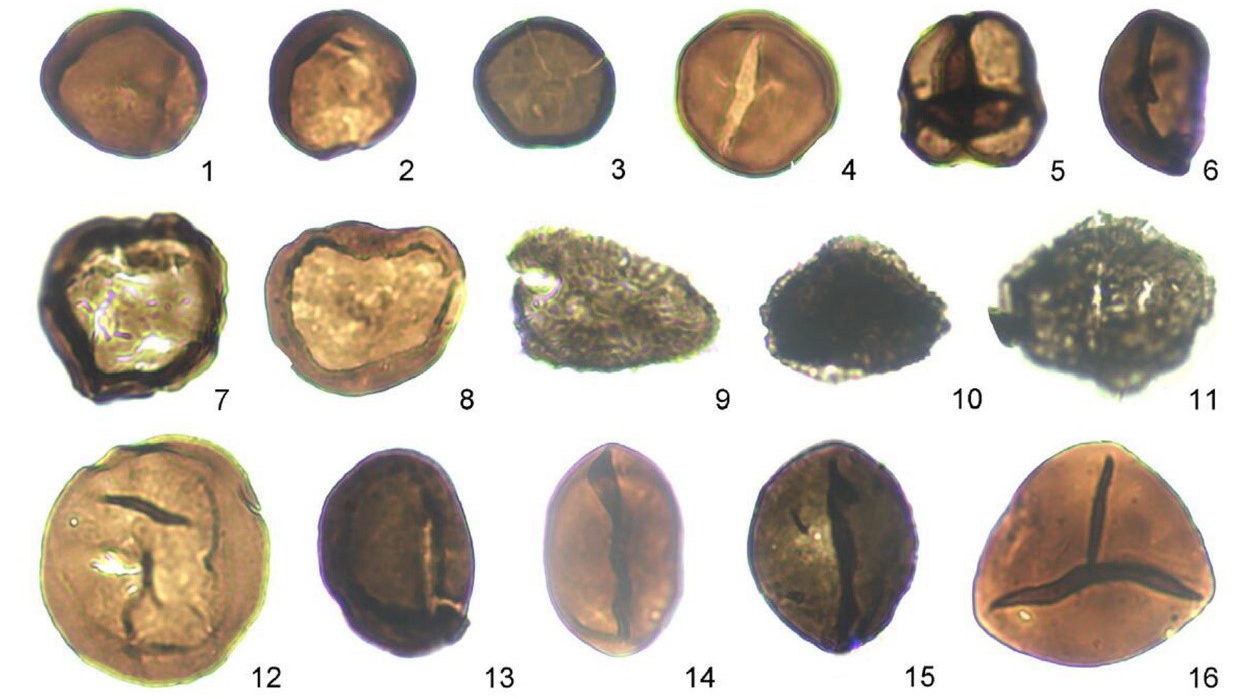

通过对植物大化石同层中孢子化石的分析,科研人员识别出了Retusotriletes triangulatus–Latosporites ovalis–Apiculiretusispora plicata (TOP) 孢子组合带。赫章的TOP组合带以三缝孢为主,包含36属72种孢子。其中Qualisaspora sinuata和Gneudnaspora divellomedia var. divellomedia都是首次在中国下泥盆统中发现。TOP组合带将丹林组的时代限定为早泥盆世布拉格期到早埃姆斯期,与该组合带同时出现的还有疑源类和虫牙化石,表明了当时的滨海沉积环境。

结合前人研究成果与本研究最新发现,贵州赫章早泥盆世植物与华南板块其他区域同时期植物群面貌存在一定相似性,华南早泥盆世植物群可以识别出多个区系,彼此之间存在着演进与迁徙的关系。华南早泥盆世植物群可被划分为四个区系,分别是滇东亚区、贵州亚区、华夏亚区和四川亚区。新产地贵州赫章属于贵州亚区,与滇东亚区和华夏亚区的早泥盆世植物群存在相同的植物分子;而这些相同的植物分子恰好是沿着华夏与扬子块体之间的陆表海边缘分布。在华南早泥盆世植物从滇东亚区向华夏亚区散播的过程中,贵州亚区扮演了不可或缺的桥梁作用。

论文信息:

Wang Y, Bai J, Liu B-C, Wang Y, Xu H-H. 2022 New insights into the South China Lower Devonian flora based on fossils from Hezhang, Guizhou Province. Philosophical Transactions of the Royal Society B 377, 20210312. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0312

Xu H-H, Yang N, Bai J, Wang Y, Liu F, Ouyang S. 2022 Palynological assemblage of the Lower Devonian of Hezhang, Guizhou, southwestern China. Review of Palaeobotany and Palynology 297, 104561. https://doi.org/10.1016/ j.revpalbo.2021.104561

图1 贵州赫章早泥盆世丹林组大植物化石及同层中的孢子

图2 华南早泥盆世植物区系及其演进与迁徙关系图162022-02 -

英国皇家学会发表中国古生物学专刊

为庆祝中国古生物学一百多年来所取得的辉煌成就和对国际古生物学、演化生物学等领域所做出的重要贡献,国际著名期刊《英国皇家学会自然科学会报》(Philosophical Transactions of the Royal Society B)邀请云南大学马晓娅研究员、中国科学院南京地质古生物研究所王光旭研究员和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王敏研究员三位古生物学家主编了一期名为《中国古生物学在生命演化研究上的重要影响》(The Impact of Chinese Palaeontology on Evolutionary Research)的古生物学专刊。经过历时近两年的筹备工作,该专刊于2022年2月7日正式在线发表,得到国内外学术界的高度关注。

专刊精选了新一代中国古生物学家最新的原创性成果,探讨了生物宏演化历史中三个重大的演化转变。主要内容包括以下几个方面。

一是通过我国埃迪卡拉纪到寒武纪特异埋藏化石库,揭示多细胞生物的起源和早期辐射演化。相关论文探索了埃迪卡拉纪瓮安生物群胚胎状化石多样和复杂的发育机制,并进一步证实至少部分瓮安胚胎化石属于后生动物总群;报道了寒武纪澄江生物群节肢动物新属种“游走虾”,并揭示了早期节肢动物双肢型附肢的起源与演化;利用显微CT扫描技术揭示了澄江生物群稀有节肢动物“达子小遁形虫”复杂的腿肢结构,为三叶虫的早期演化及生态适应研究提供新证据;通过分析寒武纪到奥陶纪有机质壁浮游植物(疑源类)的古生态演变,证实了“奥陶纪浮游生物革命”的发生。

二是通过中国晚古生代到中生代丰富的动植物化石研究,揭示陆地生物的多样性和陆地生态系统的宏演化。相关论文报道了贵州的一个新的早泥盆世植物组合,可能起到桥梁作用促进植物在不同地理单元之间的扩散;晚侏罗世燕辽生物群中翼龙新标本中特异保存的食团进一步证实了该类翼龙食鱼的假说,并且其消化道可能已经具备了高效的逆向蠕动功能;来自早白垩世热河生物群的哺乳动物新属种首次显示了真兽类中耳从下颌完全脱离的证据,为了解早期哺乳动物的演化提供了重要信息;一个新的白垩纪中期琥珀昆虫提供了直翅目昆虫警告色的最早证据,表明在白垩纪中期森林生态系统中猎物/捕食者的相互作用已经相对复杂;一个保存完好的早始新世巨蜥基干类群的新属种填补了巨蜥化石记录中的重要空白,为了解巨蜥的起源和早期扩散提供了重要证据。

三是介绍中国古人类学研究对了解人类起源和演化的重要影响。基于最近在中国发现的早-中更新世中国发现的古人类化石展开了形态多样性对比研究,并建立相关模型,可用于未来对欧亚大陆东部晚更新世古人类演化进行深入探索。

该专刊的出版彰显了中国古生物学研究的国际影响力。随着化石和地层数据的积累,先进分析和建模技术的运用,以及古生物学、古生态学、古地理学、生物地层学、地球化学、沉积学和古气候学等多学科的日益融合,中国古生物学研究有望在未来取得更多的突破和成就。

专刊相关链接:https://royalsocietypublishing.org/toc/rstb/377/1847102022-02 -

《地层学杂志》纪念专辑——中国各纪岩石地层划分和对比

岩石地层单位既是地层学研究的基本要素,又是地质填图的基本单位,也是区域地质发展历史研究的基本对象。因而,岩石地层划分和对比工作是一切地质工作的基础,是“打开地质史大门的一把金钥匙”。

随着国际年代地层学的不断发展, 全球年代地层和时间框架不断改进和完善, 对比手段和精度不断提高, 同时我国各断代年代地层研究也取得了一系列重要进展。为了能够让地质学界同行及时掌握国际和中国地层学研究最新进展,2019年沈树忠和戎嘉余两位院士在《中国科学:地球科学》组织出版了《中国综合地层和时间框架》中英文专辑,对我国埃迪卡拉纪至第四纪各断代地层学研究进展进行了全面总结,受到国内外地层和地质工作者的广泛欢迎和应用,为推动我国地质学科发展和服务矿产资源勘探发挥了重要作用。然而,《中国综合地层和时间框架》专辑主要聚焦年代地层和时间框架的研究进展和展望,对我国不同地层区的岩石地层发育状况、划分和对比没有重点进行系统讨论和总结。

为此,值2021年中国科学院南京地质古生物研究所建所70周年之际, 经朱茂炎主编提议, 2021年1月20日《地层学杂志》正副主编会议集体讨论,决定组织《中国各纪岩石地层划分和对比》专辑, 对我国不同地层区的岩石地层发育状况、划分和对比进行系统梳理和总结, 编制中国各纪岩石地层划分和对比表,以满足广大基础地质工作者的应用需求。为与2019年《中国综合地层和时间框架》专辑中各断代年代地层和时间框架相衔接,编委会特别邀请了《中国综合地层和时间框架》专辑主要作者负责完成《中国岩石地层划分与对比》专辑中各断代的工作。

这项由戎嘉余院士和沈树忠院士等105位地层工作者共同完成的《中国各纪岩石地层划分和对比》专辑,依据中国各断代地层分区中不同沉积相区或不同沉积盆地的代表性剖面,重点绘制了中国埃迪卡拉纪至第四纪地层分区的岩石地层划分和对比表, 并对存在的主要问题做了简要的文字说明。同时, 专辑还附以《国际年代地层表》(2021/07,中-英文版)。期待本专辑能够得到广大地质工作者的应用,在基础地质调查和资源勘探中发挥应有的作用。262022-01 -

被子植物走向新大陆

被子植物是当前生态系统中最重要的一个植物群。离开了被子植物,人们就无法生存。被子植物的来源和历史是植物系统学家关注的重点,而想要弄清楚相关问题,离不开化石证据。这就解释了为什么很多古植物学家都在努力寻找历史上的第一朵花。

近日,中科院南京地质古生物研究所王鑫研究员在国际学术期刊《生物系统》(Biosis: Biological Systems)上发表论文,报道了来自墨西哥的侏罗纪被子植物果实化石。这是首次在欧亚大陆之外发现早期被子植物化石,也是中国科学家首次独立研究北美的早期被子植物果实化石。

新报道的化石被命名为墨西哥迪尔切果Dilcherifructus mexicana gen. et sp. nov。之所以这么命名是因为化石的标本是由早期被子植物研究领域著名学者大卫·迪尔切院士在墨西哥采集的。1968年,年轻的迪尔切随着自己的导师西奥多·德雷佛雅斯院士参加了一次美国地质学会学术年会的会后考察,其间收集了一些侏罗纪植物化石标本,其中就包括这枚墨西哥迪尔切果的模式标本。2017年,王鑫走访了美国几所科研机构,在佛罗里达自然历史博物馆发现这枚标本并进行了研究。

该化石出自墨西哥瓦哈卡州特索阿特兰市以南9英里处西莫恩地层的一处露头。化石是嵌在淡黄色粉砂岩中的炭化压型化石(图1a)。通过相机和立体显微镜研究发现,果实呈圆形,有一个顶端和一个基部的凹陷,长10-13.6毫米,宽10-13毫米;包括一个种子和一个封闭的果皮,果皮表面光滑,种子在果实里面,呈圆形,长约8毫米,宽6-9毫米(图1a-b)。顶端凹陷处有一个长76微米、宽30微米的宿存花柱(图1b-c)。外果皮的表皮细胞呈多角形或矩形,长20-60微米,宽13-38微米(图2d-e)。气孔长25微米,宽5.4微米,被大约五个表皮细胞包围,开口方向与邻近的表皮细胞持平。

值得注意的是,研究者将其认为是被子植物果实而非种子,主要是因为通常被硬的种皮包裹的种子的瓤是很难在化石中被观察到的;只有其内部的种子比外部包裹层更硬,在压扁时才可以被看到,这种情况经常出现在被子植物的果实中。

研究表明化石属于侏罗纪时期,虽然被子植物的起源比其要早得多,但它在北美的出现代表了被子植物在侏罗纪就已经广泛分布。这一信息也促使人们重新思考被子植物的历史和相关假设。

相关研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的支持。

论文信息:Wang Xin, The currently earliest angiosperm fruit from the Jurassic of North America, Biosys: Biological Systems, 2021, 2(4): 416-422, doi:10.37819/biosis.001.04.0160. https://doi.org/10.37819/biosis.001.04.0160.

图1. 墨西哥侏罗纪被子植物果实化石的形态及其细节

图2. 电子显微镜下果实表面的气孔252022-01 -

酒泉盆地陆相地层记录白垩纪大洋缺氧事件以往对OAE 1b事件的研究主要基于特提斯西域的海相沉积物,而对于欧亚大陆的研究极少,这限制了我们深入了解陆地生态系统对OAE 1b的响应。

白垩纪古海洋发生过多期次大洋缺氧事件(Oceanic Anoxic Events, OAEs),以有机碳富集、地球化学指标异常和化石组合变化为特征,包括OAE 1、OAE 2和OAE 3三个事件。发生于阿普特期-阿尔布期(Aptian-Albian)的OAE 1可以进一步划分为OAE 1a、1b、1c和1d四个子事件。其中,OAE 1b(约114.5–110.5 Ma)记录于四期黑色页岩层(由下到上称作Jacob、Kilian、Paquier和Leenhardt)中,均以有机碳同位素负偏移和总有机碳含量增高为特征,形成机制假说有大火成岩省爆发、海水分层和海平面变化等。

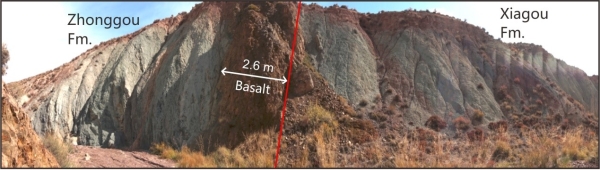

以往对OAE 1b事件的研究主要基于特提斯西域的海相沉积物,而对于欧亚大陆的研究极少,这限制了我们深入了解陆地生态系统对OAE 1b的响应。近日,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生赵向东在郑大燃研究员和张海春研究员的指导下,在酒泉盆地旱峡沟剖面下沟组与中沟组中首次发现了OAE 1b事件的记录。研究结果为重建酒泉盆地这一时期湖水中碳循环和汞循环提供了依据。相关研究成果已于近期发表于国际地学类学术出版物《伦敦地质学会特刊》(GSL Special Publications)上。

研究综合分析了盆地湖相沉积物的有机碳同位素(δ13Corg)、总有机碳含量(TOC)、总汞(Hg)含量以及Hg/TOC等特征,发现旱峡沟剖面中沟组下部记录了三次明显的碳同位素负偏移。结合中沟组底部的同位素年龄(112.4 ± 0.3 Ma),该剖面的三次负偏移可与同时期意大利Umbria–Marche盆地、法国Vocontian盆地及墨西哥Santa Rosa Canyon剖面的碳同位素曲线相对比。因此,旱峡沟剖面三次碳同位素负偏移分别代表OAE 1b的Kilian、Paquier和Leenhardt三次子事件,但不排除Leenhardt子事件发生于该剖面更上部层位的可能性。

旱峡沟剖面同样记录了五次汞富集区间(Hg/TOC值大于50 ppb/%),并可与意大利Umbria–Marche盆地Poggio le Guaine剖面的汞富集区间相对比,表明这两个剖面中的汞可能为同源,为南凯尔盖朗高原大火成岩省(Southern Kerguelen Plateau;约119.0 – 109.2 Ma)可能为OAE 1b触发原因这一假说提供了证据。此外,Hg/TOC在海、陆相地层中出现的多次峰值,也指示南凯尔盖朗高原大火成岩省的多幕式喷发。

在本研究中,上述三次有机碳同位素负偏移与五次汞异常区间并无耦合关系。这种非耦合关系可能是由于另一个未知的、与汞排放没有直接关系的轻碳储库在火山活动后被激活,进一步导致碳循环的扰动造成的。

相关研究工作得到中国科学院、科技部与国家自然科学基金委的资助。

论文信息:Zhao, X.D., Zheng, D.R., Wang, H., Fang, Y.N., Xue, N.H. & Zhang, H.C. (2021). Carbon cycle perturbation and mercury anomalies in terrestrial Oceanic Anoxic Event 1b from Jiuquan Basin, NW China. GSL Special Publications. http://dx.doi.org/10.1144/SP521-2021-149.

图1:酒泉盆地旱峡沟剖面研究层位露头照片

图2:酒泉盆地旱峡沟剖面地球化学综合曲线

图3:OAE 1b事件在酒泉盆地和海相沉积地层的对比192022-01 -

三叠纪-侏罗纪之交陆地生态系统古环境研究取得新进展三叠纪末大灭绝之后,气候变暖、海洋缺氧和海水酸化,并造成了之后侏罗纪早期的大陆化学风化作用不断增强。但是,有关火山作用、碳同位素漂移和大陆化学风化作用之间内在关系,很大程度上是推断的,迄今尚未得到有力的证据。

三叠纪末大灭绝之后,气候变暖、海洋缺氧和海水酸化,并造成了之后侏罗纪早期的大陆化学风化作用不断增强。但是,有关火山作用、碳同位素漂移和大陆化学风化作用之间内在关系,很大程度上是推断的,迄今尚未得到有力的证据。

近日,由中国科学院南京古生物研究所王永栋研究员和李丽琴博士等,与中国地质大学(武汉)等研究者组成的中外科研团队,选择了东亚地区代表高纬度(新疆准噶尔盆地的郝家沟)和中低纬度(四川盆地宣汉地区)的两个发育连续的三叠纪-侏罗纪(T-J)地层剖面,通过多种方法的分析和研究证实了造成以上现象的主要诱因是火山活动。相关研究成果发表在《自然 通讯》(Nature Communications)上。论文第一作者为中国地质大学(武汉)沈俊研究员,通讯作者为:沈俊研究员,喻建新教授,王永栋研究员。

在距今约两亿年前的三叠纪-侏罗纪(T-J)之交,是地球演化最为显著的地质突变期,发生了频繁的火山活动、气候剧变以及大规模的生物灭绝事件(显生宙“五次生物大灭绝”之一)。这次大灭绝的主要原因被认为与“中大西洋火成岩省”(Central Atlantic Magmatic Province)(简称CAMP)的大规模火山熔岩喷发有关。

这次的火山喷发主要发生在近60万年的时间内,形成了横跨北美和邻近联合大陆(简称为盘古大陆)地区的大规模岩浆沉积。因此,位于中大西洋火成岩省的大规模火山活动,是造成T-J之交大灭绝事件的主要诱因,并导致了一系列气候和生态环境的剧变和扰动。火山活动向大气中排放了大量的轻碳同位素和甲烷气体,造成了全球范围内的碳同位素负偏现象。火山活动还引起了一系列环境异常变化(比如臭氧层破坏、高温、酸化等),首先影响的就是陆地生态系统。

由于沉积环境和保存的原因,在远离火山喷发地区的陆相地层中,追踪沉积物中火山活动的记录一直是个难点。近年来研究发现,火山活动是地质历史上最重要的自然汞源,并且汞元素可以在大气中进行长距离传输,因此十分有利于在大范围的陆海地层中保存下来,可以作为追踪火山活动踪迹的良好指标。因此,近年来汞元素被用来广泛指示地球历史沉积物中古火山记录。但在三叠纪与侏罗纪之交大灭绝事件的沉积物中,汞记录的研究主要集中在泛大陆地区,而对远离泛大陆的特提斯东缘陆相地区,其研究和记录十分缺乏,尤其对陆相沉积物中的汞元素记录关注度不够。

研究团队选择的两个发育连续的T-J地层剖面均远离中大西洋大火成岩省,从而可以探究该时期大西洋大火成岩省对远离其喷发口区域的影响,进而探究T-J界线陆地沉积物中火山活动的记录及大陆化学风化响应。

研究采用包括有机碳同位素、汞浓度和同位素、化学蚀变指数(CIA)和粘土矿物等分析方法,结果显示:在距今2.01亿年的T-J之交大灭绝界线附近,位于东亚地区的准噶尔盆地和四川盆地的两个剖面都显示出明显的汞浓度的富集并伴随着碳同位素的负偏,指示火山喷发对汞和碳循环有着巨大的影响。其次,化学风化指数和高岭土含量在汞富集层位附近表现出明显的升高,这反映该时期化学风化的强度明显加强。另外,研究发现,位于高纬度地区的准噶尔盆地,其化学风化作用的加强与汞浓度的峰值几乎同时发生;而位于中低纬度的四川盆地,化学风化强度增大则滞后于汞浓度的峰值约20万年。这说明,火山活动引起的化学风化强度增大在高纬度反应更快(类似于现今地球表层的“高纬度放大效应”)。最后,利用LOSCAR模型分析,显示陆地化学风化加强,对当时大气CO2有非常重要调节作用。

研究还发现,增强的化学风化作用持续了约200万年,这与碳循环模型的结果预测是一致的,即碳释放事件发生后,大气中过量CO2的减少需要时间。最后,这些数据还表明,在气候变暖过程中,高纬度大陆环境对风化强度的变化比低/中纬度地区更敏感。

同时,该研究结果还获得了以下几个创新性结论: 1)在远离泛大陆的特提斯东缘地区也具有显著的火山活动信号,说明在三叠纪-侏罗纪之交的火山活动影响可能扩大到全球范围;2)作为对火山喷发的响应,陆地化学风化强度在三叠纪与侏罗纪之交出现明显的增大,并且高纬比中低纬地区的响应程度更显著;3)化学风化是三叠纪与侏罗纪之交火山活动活跃期,地球系统自我调节和吸收大气CO2、增加碳汇的重要手段。

本项研究得到了国家自然科学基金重大项目、基础科学中心项目、面上项目、中国科学院战略先导B类项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室自主和开放项目、国家外专局和教育部111项目、中国博士后基金项目以及国际地球科学计划项目(IGCP739)联合资助与支持。

论文相关信息:Jun Shen*, Runsheng Yin, Shuang Zhang, Thomas J. Algeo, David J. Bottjer, Jianxin Yu*, Guozhen Xu, Donald Penman, Yongdong Wang*, Liqin Li, Xiao Shi, Noah J. Planavsky, Qinglai Feng, Shucheng Xie, 2022. Intensified continental chemical weathering and carbon cycle perturbations linked to volcanism during the Triassic-Jurassic transition. Nature Communications, 13, 299. https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x.

图1. 约2亿年的晚三叠世全球古地理图。五角星代表中国准噶尔盆地和四川盆地两个剖面的古地理位置;圆圈和正方形分别表示已经报道的海相和陆相汞记录剖面。CAMP代表中大西洋火成岩省分布范围

图2. 新疆准噶尔盆地郝家沟剖面(上)和四川盆地宣汉剖面(下)图

图3. 新疆准噶尔盆地和四川盆地两个三叠纪-侏罗纪之交地层剖面的多参数分析结果,包括碳同位素、汞元素、化学分化指数以及黏土矿物等指标172022-01 -

内蒙古发现侏罗纪时期花蕾被子植物可以通过花来区别于裸子植物及其他植物,因此,花的相关记录是研究被子植物化石的一个理想代表。然而,花的结构通常过于脆弱,难以保存在化石记录中。这也使得被子植物及花的起源一直是古植物学研究中的争议焦点。

被子植物可以通过花来区别于裸子植物及其他植物,因此,花的相关记录是研究被子植物化石的一个理想代表。然而,花的结构通常过于脆弱,难以保存在化石记录中。这也使得被子植物及花的起源一直是古植物学研究中的争议焦点。

国际主流的植物学家认为,现在世界上最为繁盛的植物类群被子植物是始于大约距今1.3亿年的早白垩世。但是,中国学者对于中国化石材料的研究表明,这种说法是值得商榷的。这种学术上的争议使得被子植物起源的很多理论问题难以得出定论。

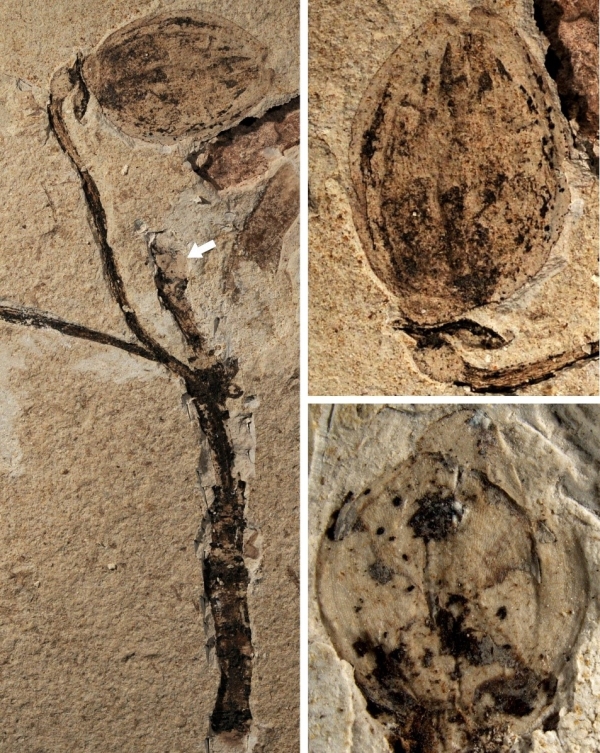

近日,中国科学院南京地质古生物研究所王鑫研究员和华南农业大学的科学家合作,在伦敦地质学会特刊(Geological Society, London, Special Publications)报道了发现于内蒙古宁城道虎沟的中晚侏罗世地层中的花蕾——侏罗花蕾(Florigerminis jurassica gen. et sp. nov.)。这是目前为止全球最早的花蕾化石记录。

该化石呈现以下特点:首先,它的果实和已知的任何裸子植物迥然不同,且其花蕾有多枚花被片包裹花心,这是在裸子植物中几乎从未见过的;其次,它的果实和花蕾在大小、形貌方面均有较大反差,表明侏罗花蕾在发育过程中可在形貌上发生变化;此外,侏罗花蕾不仅有花蕾,而且有直接相连的果实、枝,以及叶留在枝上的痕迹。上述特点表明,被子植物的花在侏罗纪是存在的,与最近的植物学研究进展一致。

相关研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的支持。

相关信息:Da-Fang Cui, Yemao Hou, Pengfei Yin, Xin Wang, 2022. A Jurassic flower bud from China. Geological Society, London, Special Publications, 521, https://doi.org/10.1144/SP521-2021-122.

左图,与茎相连的果实和尚埋在岩石里的花蕾(箭头);右上,与果柄相连的果实;右下,经过修理而暴露出来的花蕾132022-01