媒体关注

-

【扬子晚报】校馆合作开启“发现”之旅!在本次“发现+”课程周活动中,南京古生物博物馆为学校六个年级分别设计六个古生物主题,与南古馆整体展览主题相吻合,讲述地球和生命演化历史的故事。课程以古生物的演化为中心,点纵横三方维度共同去揭开演化的面纱,以“恐龙”为点,以地质年代为“横向”,以生物载体为“纵向”。难度从易至难,多维度梯度上升,有趣的沉浸式动手实验,让青小的孩子们在探索中获取古生物知识与技能,培养科学家精神、创新思维及科学素养,提高团队协作能力。

生命从何而来?恐龙是如何灭绝的?日前,南京市青云巷小学第六届“发现+”课程周活动拉开帷幕。青小和南京古生物博物馆深度合作,科普专业讲师在全校范围内分年级开展古生物演化主题学习营,每周四组织古生物社团活动,青小学子还将走进南古馆开启研学之旅。校馆合作,寓教于乐,趣味盎然!

记者了解到,古生物文化与青云巷小学的渊源由来已久,1999年青云巷小学古生物陈列馆开馆,2011年青云巷小学“石头书”古生物化石探究馆开馆,2017年青云巷小学“儿童发现式学习中心”创立。南京古生物博物馆是学校的校外科普基地,校馆合作已有近二十年历史,在南古馆帮助下,学校出版了校本课程《石头书》,本次活动主题“南古”与“石头书”的美丽邂逅,正是来源于此。

在本次“发现+”课程周活动中,南京古生物博物馆为学校六个年级分别设计六个古生物主题,与南古馆整体展览主题相吻合,讲述地球和生命演化历史的故事。课程以古生物的演化为中心,点纵横三方维度共同去揭开演化的面纱,以“恐龙”为点,以地质年代为“横向”,以生物载体为“纵向”。难度从易至难,多维度梯度上升,有趣的沉浸式动手实验,让青小的孩子们在探索中获取古生物知识与技能,培养科学家精神、创新思维及科学素养,提高团队协作能力。

青云巷小学副校长朱凯介绍,南古馆科普专业讲师不仅带来古生物演化知识,还根据各年级主题设计动手实践内容,比如六年级主题是“陆地主宰的迭代更替”,课程从学生感兴趣的古生物引入,通过研究翼龙的飞行方式,了解飞行的必要条件,引导同学们用身边材料自己制作飞行器。

朱校长介绍,“发现+”课程周活动在青云巷小学已举办了六届,该活动充分体现学校“从发现儿童走向儿童发现”的办学理念,倡导孩子发现生活中的奇妙,逐步将这种发现转化为学习的方式方法,引导孩子们用发现的眼光看待问题、探究问题。

据了解,此次馆校合作内容丰富。学校不仅组织学生成立“李四光科学成长营”,每周四由南古馆派专家到校授课,学生还将在四月份“走出去”进行参观学习。南古馆还为青小教师量身定制一系列培训活动,帮助教师拓展知识面,进一步激发师生对古生物学科的兴趣。

见习记者 孙莹 扬子晚报/紫牛新闻记者 王雪瑞

校对 盛媛媛

2023-04-10 -

【中新网】中科院古生物学者证实约1.7亿年前的“花”是被子植物近日,古生物学者通过化石重新研究,发现了中国西北地区目前已知最早的被子植物,即民众熟知的“花”。

鎮ㄤ娇鐢ㄧ殑娴忚鍣ㄤ笉鏀寔鎴栨病鏈夊惎鐢╦avascript, 璇峰惎鐢╦avascript鍚庡啀璁块棶!

[video:【中新网】中科院古生物学者证实约1.7亿年前的“花”是被子植物]

【解说】近日,古生物学者通过化石重新研究,发现了中国西北地区目前已知最早的被子植物,即民众熟知的“花”。

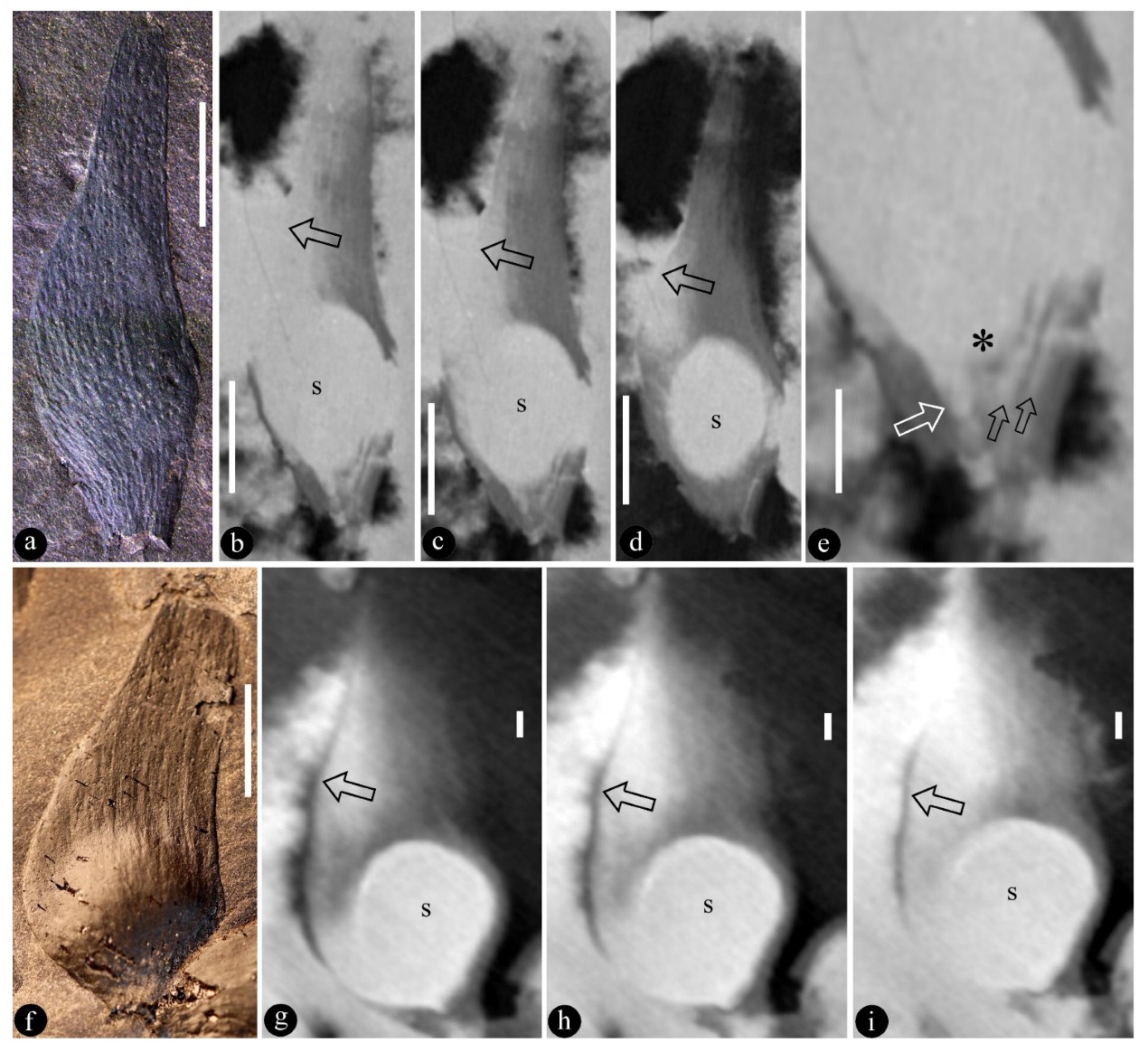

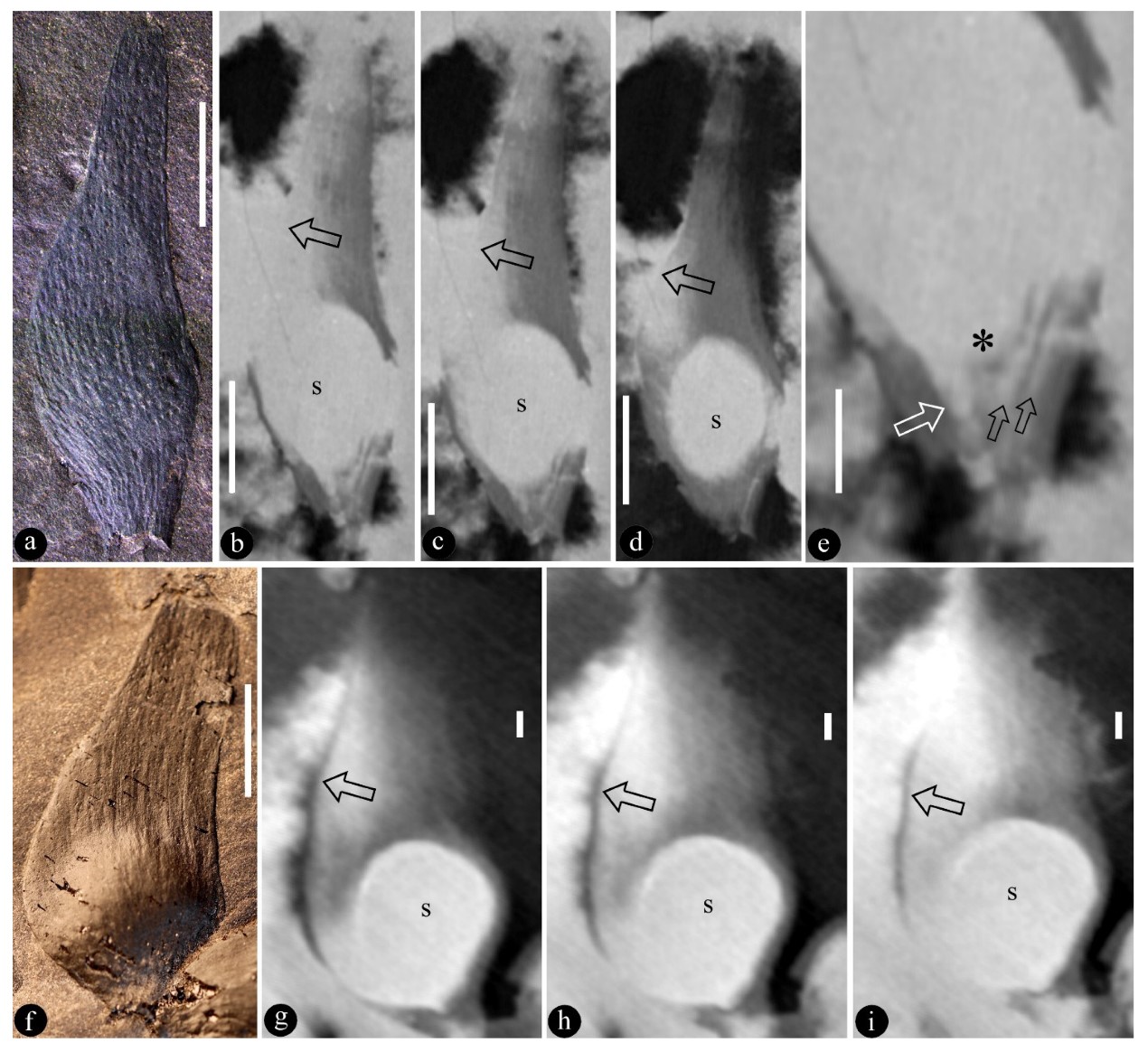

【解说】科研团队对该地区约1.7亿年前的一种侏罗纪远古植物化石进行重新研究,并运用显微CT技术进行扫描,发现化石内部包含有双层珠被的倒生胚珠,这是判断被子植物的关键特征。基于此,科研团队判断这是一种远古被子植物,这种植物还有多个相连的果实。

【同期】中国科学院南京地质古生物研究所研究员 王鑫

经过CT技术扫描,里面有整个果序,而且细节保存很好。(我们发现)果序里面有多个果实,果实里面有种子或者胚珠。我们这次发现说明在侏罗纪(时期),至少在中国西北那个地区,被子植物就已经比较繁盛了。

【解说】参与此项研究的中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫介绍,常见的“花”和“果”是被子植物特有的结构。被子植物是当今种类最多、分布最广、适应性最强的类群,全球范围内的现生被子植物约30万种,占现生植物界种类的绝大多数。

【同期】中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫

我们在众多的化石材料里面,拿出这一个来做(科研分析),这个“花”,我们给它的名字叫作美丽青甘宁果序。

【解说】该研究由中国科学院南京地质古生物研究所、兰州大学、宁夏地质博物馆、西北大学共同完成,相关研究成果近日刊发在国际生物学期刊《生命》上。

记者 葛勇 江苏南京报道2023-04-06 -

【新华网】1.7亿年前的“花”被发现,长这样记者从中科院南京地质古生物研究所获悉,古生物学者近期通过化石重新研究,发现了我国西北地区目前已知最早的被子植物,即人们熟知的“花”。这种远古植物距今约有1.7亿年历史,此前一直被认为是裸子植物。

美丽青甘宁果序化石照片(中科院南京地质古生物研究所供图)

美丽青甘宁果序的一个果实(左)和果实内的一个胚珠(右)(中科院南京地质古生物研究所供图)

记者从中科院南京地质古生物研究所获悉,古生物学者近期通过化石重新研究,发现了我国西北地区目前已知最早的被子植物,即人们熟知的“花”。这种远古植物距今约有1.7亿年历史,此前一直被认为是裸子植物。

领导此项研究的中科院南京地质古生物研究所研究员王鑫介绍,人们俗称的“花”和“果”,其实是被子植物所特有的结构。被子植物是当今植物界最进化、种类最多、分布最广、适应性最强的类群。全球范围内的现生被子植物约30万种,占现生植物界种类的绝大多数。

此次,科研团队对我国西北地区约1.7亿年前的一种侏罗纪远古植物化石进行了重新研究。这种植物此前被认为是裸子植物,名为美丽镰鳞果。最新研究中,科研团队运用显微CT技术对这种古植物化石进行扫描,发现化石内部包含有双层珠被的倒生胚珠,这是判断被子植物的关键特征。基于此,科研团队判断这是一种远古被子植物。由于化石中展现的是这种植物的多个相连果实,科研团队将其重新命名为美丽青甘宁果序(Qingganninginfructus formosa)。

“美丽青甘宁果序在我国青海、甘肃、宁夏均有发现,是我国西北地区迄今发现的最早的被子植物。它的发现说明,早在约1.7亿年前,开花结果的被子植物就已经出现并广泛分布,达到了一定的繁盛程度。这也为科学界继续追踪被子植物的起源和演化,提供了新的参考依据。”王鑫说。

该研究由中科院南京地质古生物研究所、兰州大学、宁夏地质博物馆、西北大学共同完成。相关研究成果近日刊发在国际生物学期刊《生命》上。

2023-04-06 -

【荔枝网】聆听科学故事 中小学生走进科学家精神教育基地“地质学是研究什么的?”“我国拥有多少枚‘金钉子’?”学生们正围绕在讲解员周围积极提问。3月27日,江苏省科协组织南京中小学生走进全国首批科学家精神教育基地——李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆。

“地质学是研究什么的?”“我国拥有多少枚‘金钉子’?”学生们正围绕在讲解员周围积极提问。3月27日,江苏省科协组织南京中小学生走进全国首批科学家精神教育基地——李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆。

李四光先生是新中国地质事业的奠基人之一,也是中国科学院南京地质古生物研究所的首任所长。走进李四光先生办公旧址一楼,馆内正中央便是李四光半身铜像。模型、标本、手稿、照片……数百件展品展示了南京古生物所面向国家需求、开拓学科建设的风雨征程。

伴随着中科院南京地质古生物研究所综合处处长陈孝政的讲解,学生们看到了腹足动物、克曼奥氏笔石、纳罗虫等展品,这些都是南京古生物所的科研人员们多年来在世界各地的科学考察中亲手采集和收藏的标本。

来自南京市力学小学五(七)班的学生俞弘毅说:“科研人员在艰苦的环境下工作,带回这些化石标本,探索数亿年前的地球生命故事,仿佛也带我们走进了一个新的世界,希望我能够通过努力学习,未来成为南古所的一员,去发现更新奇的事物。”

李四光先生办公旧址原貌重现了李四光先生在南京古生物所的办公场景。李四光曾使用过的物品及著作逐一陈列,比如他的办公桌,也就是南古所编号001的办公桌,依旧保存完好。

学生们聚在办公桌前,看着桌上的书籍,墙上的老照片以及展柜中的资料以及研究的?化石标本等原件,听着讲解员介绍其生平事迹,近距离地感受李四光身上矢志不移的爱国情怀、求真务实的科学品格、强烈执着的创新意识、鞠躬尽瘁的奉献精神、甘为人梯的育人精神。

南京市力学小学五(七)班的学生陈海箬说:“我们看到了许多李四光爷爷用过的物品和老照片,聆听了他的事迹,让我最受感触的是,他在病床上,还想着要坚持科研,为国家做贡献。我们不能畏惧学习上的挫折,也要勇于坚持。”

陈孝政介绍,中科院南京古生物所希望将地质科学的种子在青少年心中播下,让青少年更好地了解地球历史上发生的故事,关心能源资源的“库存”,弘扬科学家精神,激发青少年的科学兴趣。

“感谢省科协组织这样的活动,对孩子来说,是从书本走向了外面的世界,之前的教室是一方小小天地,现在将教室的门打开,在孩子心中埋下了科学的火种。”力学小学五(七)班班主任张老师表示,在活动中,看到孩子们有的用手触摸了科研人员带回来的化石,有的被科学家的事迹感动落泪,活动让他们在看得见、摸得着的同时,感受到科学家精神,也会在未来的学习生活中激励自己向前。

(江苏新闻广播/周洋 通讯员/陶韬 摄影/刘成贺 编辑/高若婷)2023-04-04 -

【科学网】“生物演化与环境”科学传播研讨会在湘西召开3月31日~4月2日,第二届“生物演化与环境”科学传播研讨会暨化石产地记者行活动在湘西世界地质公园博物馆举行。

3月31日~4月2日,第二届“生物演化与环境”科学传播研讨会暨化石产地记者行活动在湘西世界地质公园博物馆举行。

会上,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)研究员、中国古生物学会秘书长张元动与湘西世界地质公园管理委员会主任李平共同为湘西世界地质公园“中国古生物学会科普教育基地”揭牌,南京古生物所党委书记、副所长杨涛与湘西自治州副州长刘冬生签署战略合作协议。

随后,参会学者围绕“生物演化与环境”开展学术交流活动,并走进湘西世界地质公园进行现场考察。张元动在列夕生物群化石产地带领大家“寻宝”,感受4.75亿年前的海底繁华;南京古生物所研究员朱学剑讲述了位于湘西两枚“金钉子”——排碧和古丈“金钉子”是如何被发现的。“金钉子”是确定和识别全球两个时代地层之间的界线的唯一标志,又称全球年代地层单位界线层型剖面和点位(GSSP),我国已经发现了11枚“金钉子”。

据悉,“生物演化与环境”科学传播研讨会是依托中国科学院战略性先导专项(B类)“关键地史时期生物与环境演变过程及其机制”组织的专题研讨会,旨在通过工作交流与经验分享,推动相关领域科学传播工作再上新台阶,第一届研讨会于2020年在甘肃兰州召开。本届研讨会在湘西世界地质公园即将迎来中期评估之际召开,有望推动地质领域科普宣传工作,加强地质遗迹和化石产地与科研科普机构之间的联系。2023-04-04 -

【团结报】全国第二届生物演化与环境科学传播研讨会在我州召开3月31日,全国第二届生物演化与环境科学传播研讨会在湘西世界地质公园博物馆召开,会议分开幕式和学术交流活动两个阶段,共同探讨生物演化历史,交流最新研究成果,推动湘西世界地质公园地质遗址和科普科研工作开展。2023-04-04

-

-

-

【科技日报】2022年度中国古生物学十大进展发布

科技日报讯 (记者张晔)3月17日,中国古生物学会在南京发布“2022年度中国古生物学十大进展”评选结果。来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质大学(武汉)、北京大学、南京大学、长安大学等科研院所和高校领衔完成的一批科研成果入选。

此次入选的“2022年度中国古生物学十大进展”包括:志留纪化石库揭示早期有颌脊椎动物崛起与多样性;古基因组揭示新疆五千年来人群的形成历史;超微结构揭示云南虫具有原始脊椎动物咽部骨骼;皱囊虫是早期蜕皮动物,而不是最早的后口动物;性选择促进长颈鹿类头颈部特异性演化;四万年前东亚现代人的颜料加工和创新性复合工具使用;中生代昆虫关键生态行为的演化;世界首例老虎古基因组;大气二氧化碳含量变化揭秘二叠纪末生物大灭绝机制;晚古生代冰室气候下的全球变暖及海洋缺氧(并列进展十);三叠纪—侏罗纪之交火山作用与陆地生态系统波动影响(并列进展十)。

记者通过古生物学会获悉,此次入选的科研成果达到国际水平。比如“志留纪化石库揭示早期有颌脊椎动物崛起与多样性”,发现了世界上独一无二保存大量志留纪早期(兰多维列世)有颌类的两个化石库,将完整保存的有颌类化石的最早记录前推了约1100万年,展示了4.4亿年前鱼类的身体构型、牙齿发育等过去完全未知的信息,大大填补了“从鱼到人”演化的关键跃升环节。2023-03-21 -

【扬子晚报】2022年度中国古生物学十大进展在南京发布

扬子晚报网3月17日讯(通讯员 盛捷 记者 于丹丹)2023年3月17日上午,中国古生物学会在南京发布“2022年度中国古生物学十大进展”评选结果。来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质大学(武汉)、北京大学、南京大学、长安大学等科研院所和高校领衔完成的一批具有国际水平的科研成果入选。

此次入选的“2022年度中国古生物学十大进展”包括:

(1) 志留纪化石库揭示早期有颌脊椎动物崛起与多样性

(2) 古基因组揭示新疆五千年来人群的形成历史

(3) 超微结构揭示云南虫具有原始脊椎动物咽部骨骼

(4) 皱囊虫是早期蜕皮动物,而不是最早的后口动物

(5) 性选择促进长颈鹿类头颈部特异性演化

(6) 四万年前东亚现代人的颜料加工和创新性复合工具使用

(7) 中生代昆虫关键生态行为的演化

(8) 世界首例老虎古基因组

(9) 大气二氧化碳含量变化揭秘二叠纪末生物大灭绝机制

(10) 晚古生代冰室气候下的全球变暖及海洋缺氧(并列进展十)

(10)三叠纪-侏罗纪之交火山作用与陆地生态系统波动影响(并列进展十)

每一年度“中国古生物学十大进展”的评选和发布展示该年度中国在古生物学领域取得的重大发现和科研成果,推动中国乃至国际古生物学的发展和科学传播。

校对 盛媛媛2023-03-21