科研进展

-

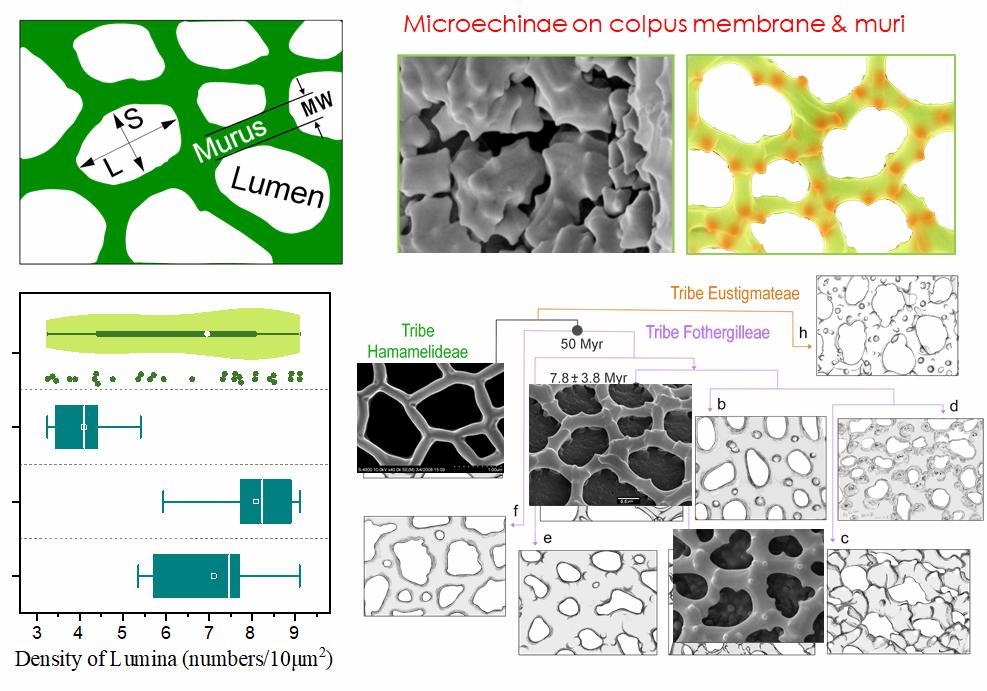

银缕梅属花粉形态新认识与化石记录的思考金缕梅科化石花粉的鉴定与归属仍然是孢粉学研究面临的一个挑战,这可能是由于缺乏详细的现生花粉形态类型与对应化石类型的比较。根据化石记录(如花粉、植物大化石),金缕梅科的银缕梅属(Parrotia)在地质历史时期的地理分布远远超出现生种群的分布范围。尽管已有一些关于银缕梅属花粉形态的研究报道,但仍然缺乏高分辨率的形态特征对比与分析,因此,银缕梅属化石花粉的归属仍然存在局限与不确定。近日,中国科学院南京地质古生物研究所毛礼米课题组与江苏省中国科学院植物研究所合作者通过对银缕梅属的两个姐妹种(银缕梅Parrotiasubaequalis与波斯铁木P.persica,包括银缕梅花色变异的花粉样品),进行了花粉形态(光学显微镜LM与扫描电子显微镜观察SEM)的再研究。相关成果近期在国际知名专业学术刊物《古植物与孢粉学论评》(ReviewofPalaeobotanyandPalynology)上发表。本研究详细对比了文献中报道的相近类群中的代表性种类花粉纹饰特征(如Tribs.Fothergilleae,Eustigmateae,Hamamelidea等)。通过对比发现,银缕梅属花粉表面网状纹饰的网脊上具有独特的显微(纳米)结构与排列方式、网眼密度(单位面积内的网眼数量)、萌发沟膜结构等性状可作为有用的鉴别参考对象,甚至可用作种间鉴别。通过研究花粉形态、纹饰与萌发沟的变异问题,团队还发现,银缕梅属内的种间与种内水平的花粉粒虽然以三沟类型与网状纹饰为主,但同时存在三孔沟、散沟等变异类型,萌发沟的沟膜上的纳米结构也存在多样性。这些新认识对银缕梅属化石花粉的归类提供了参考与思考。本研究还对中国东南漳浦地区中新世沉积物中保存的金缕梅科化石花粉类型(包括银缕梅属花粉类型)进行了归类与鉴定。另外,本研究对全球银缕梅属的化石记录也进行了梳理,并重点从孢粉植物群角度讨论了银缕梅属的植物地理背景、分布变化及可能的气候驱动。化石记录表明,银缕梅属在欧洲/欧亚大陆及日本的化石记录分布数量与中国东部地区存在较大差异,显然,后者在化石记录中仍然有空白。值得思考的是,日本有丰富的化石记录,与中国现生种是否有什么样的近缘关系中国东部地区有银缕梅的现生种分布,而化石记录却很少,上新世-第四纪化石有发现的潜力为什么在冰期时银缕梅属植物没有南迁生存(如陆均松在中新世大量分布,冰期后退缩于海南)此次研究表明,对化石记录和地史期间的气候事件(如全球变冷或冰期)的研究将有助于提高和拓展对中国现存银缕梅种群分布萎缩可能驱动因素的理解。同时,银缕梅属的历史生物地理分布变化也暗示了在相似气候条件下适合重新开展种植的潜在区域,以拯救小而分散种群的生物多样性。特别是在人类影响和极端气候变化的威胁下,银缕梅属的古生物地理学研究对现代生态与生物多样性保护具有重要的借鉴意义。本项研究得到了国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金与现代古生物学和地层学国家重点实验室自主研究课题项目联合资助。论文相关信息:LimiMao,XiangjieChen,YinghaoWang,Yi-ShuoLiang,YifengZhou(2024).Parrotia (Hamamelidaceae)pollenmorphologyandaglimpseintothefossilrecordandhistoricalbiogeography.ReviewofPalaeobotanyandPalynology324:105038.https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2023.105038.研究材料及采集地(银缕梅Parrotiasubaequalis与波斯铁木P.persica)两种花色的银缕梅(Parrotiasubaequalis) 花粉形态与纹饰特征;波斯铁木(P.persica)花粉形态与纹饰特征银缕梅属花粉鉴别特征与相近类群的形态对比银缕梅属的花粉形态变异银缕梅属在欧洲/欧亚大陆的化石记录分布212024-03

-

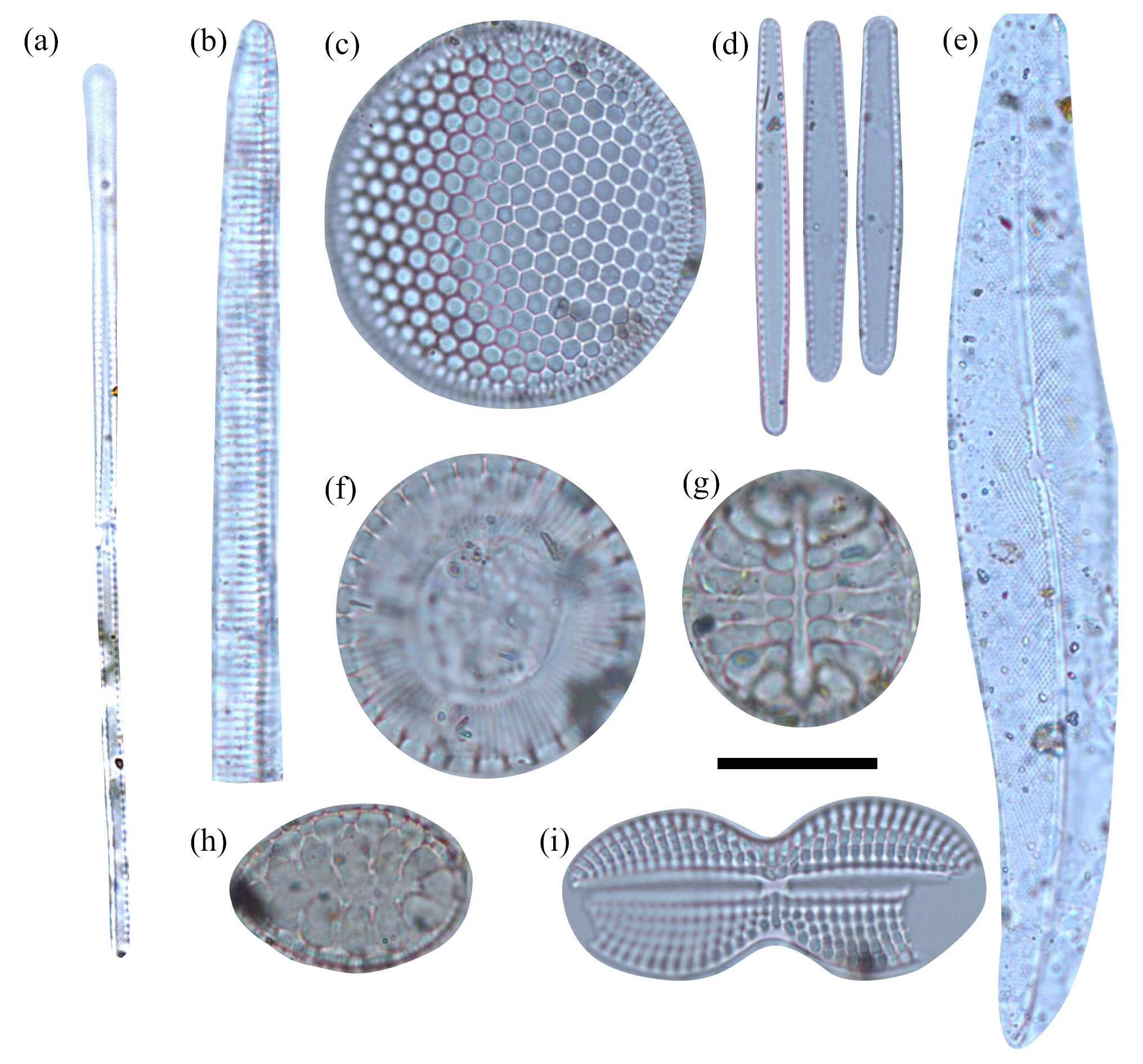

南海南部巽他陆架表层沉积物中古生物群落特征及其意义南海南部巽他陆架是世界海洋低纬区最大的大陆架,冰期低海平面时曾出露成陆,发育过大型古河流和热带雨林,是研究海洋大陆地貌变迁及全球气候变化的极佳场所。深入了解这一区域古生物类群的时空分布特征可为本区域乃至全球尺度的生物多样性及气候环境演化研究提供重要基础资料。然而,因长期受到研究材料等的限制,我国尚未在这一区域开展过大规模多门类的古生物调查研究,相关认识极其不足。近期,中国科学院南京地质古生物研究所工程师徐敏及咨询中心团队人员,与广州海洋地质调查局合作,在巽他陆架近40000平方公里海域获取了100个表层沉积物样品,并针对沉积物中包括硅藻、有孔虫和孢粉在内的多类微体化石开展了深入细致的分析工作。研究有效弥补了区域微体古生物认识的空白,为进一步开展海洋地质和矿产能源调查奠定重要基础。本项研究最近在线发表于《地球科学学刊》(JournalofEarthSciences)上。研究发现,被调查的大多数沉积物样品中均存在丰富的有孔虫和孢粉,但硅藻含量相对较少。从生物群落组成上来看,硅藻主要以Thalassiosirasimonsenii、Thalassionemanitzschioides和Thalassiothrixlongissima为优势类型,而有孔虫则主要以Globigerinoidessacculifer、Globorotalia menardii和Globigerinoidesruber为优势类型,表明该区域当时属于典型的热带海洋环境;而孢粉组合则较好地反映了研究区附近加里曼丹岛山地雨林、热带雨林和红树林为主的植被面貌。不仅如此,研究团队还对以上三类古生物类群的属种空间分布情况展开了分析。从研究结果来看,硅藻和孢粉组合的空间分布模式指示了沿岸流的影响;而有孔虫组合的空间分布差异则指示了水深及研究区东南部较温暖环境对于生物群落分布的影响。此外,研究结果还表明,南海南部巽他陆架北缘的古生物群落组成在较小的空间范围内存在较大差异,未来需在本区域开展更多门类的生物群落的综合调查研究,进而为认识早期区域气候和环境变化提供证据支撑。本项工作得到了国家自然科学基金、中国地质调查局海洋地质调查项目以及“深时数字地球”国际大科学计划(DDE)的支持。论文相关信息:Zhao,J.,Zhang,L.,Wang,X.,Ge,J.,Xu,M.*,Chen,W.,Luo,M.,Liang,Q.,Yu,Q.,Luo,S.,Qie,W.,2024.CharacteristicsofPaleontologicalCommunitiesinSurfaceSedimentsoftheSouthernSouthChinaSeaandTheirPaleoclimaticandPaleoenvironmentalSignificance.JournalofEarthScience35,144-154.https://doi.org/10.1007/s12583-023-1910-5南海南部巽他陆架海洋地质调查区域范围南海南部巽他陆架发现的主要硅藻类别 比例尺代表20微米南海南部巽他陆架发现的主要有孔虫类别 比例尺代表100微米南海南部巽他陆架发现的主要孢粉类别 比例尺代表20微米122024-03

-

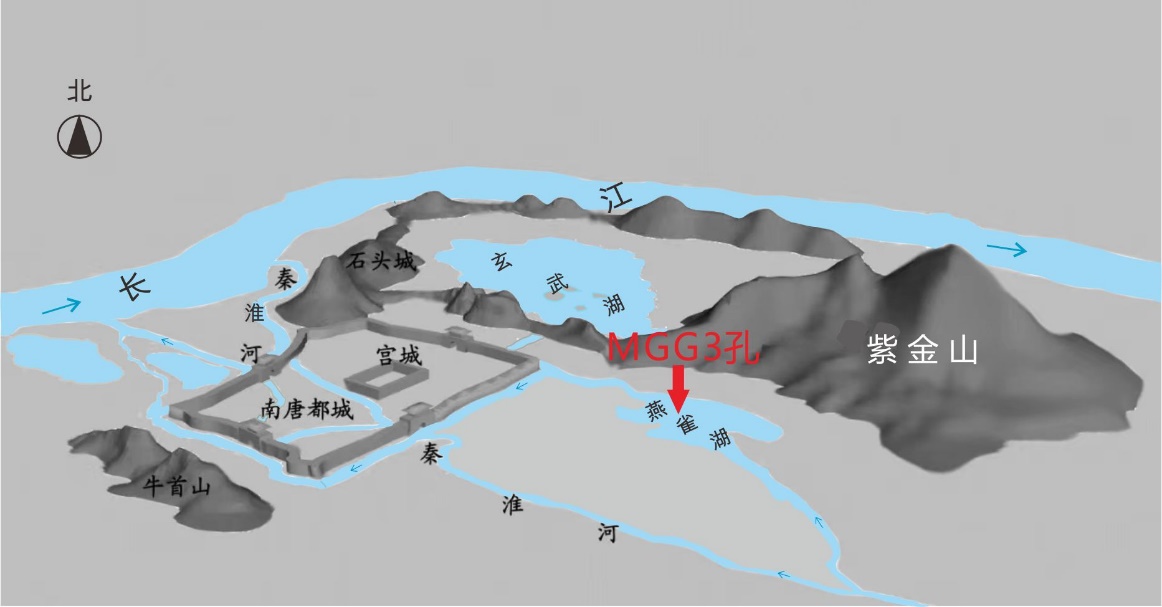

8200年前南京秦淮河流域森林转型及人类活动的新发现1万年以来随着地球最近一次冰期的结束,气候的转暖湿润和长江三角洲的逐步形成,使得长江下游地区古代先民的生存环境得到了很大改善。然而,依据现有的考古发掘证据,该地区史前新石器人类历史只有7000余年的记录,与周边钱塘江、长江中游及淮河流域距今10000—8000年的众多史前文化形成鲜明反差。此外,研究区沉积环境受到过开放性河流—海洋作用的频繁波动干扰,加之历史时期人类活动的强烈影响,其连续且年代框架良好的河湖相沉积序列获取充满挑战,导致区域性森林植被演替序列及其气候响应一直缺乏清晰的刻画。近日,中国科学院南京地质古生物研究所的博士生葛井莲在研究员舒军武、毛礼米的指导下,选择南京市区秦淮河下游紫金山山麓相对封闭的湖泊环境钻孔新材料开展花粉研究。研究结果揭示了长江下游地区8200年前地带性森林格局、气候转型及早期人类活动的重要信息,为破解这一关键时期的环境—人类之间的相互作用提供了新视角。相关成果近期在国际知名专业学术刊物《古植物与孢粉学论评》(ReviewofPalaeobotanyandPalynology)上发表。研究团队抓住地铁城建机会,精选位于南京明故宫古燕雀湖MGG3沉钻孔,结合碳-14测年数据,重点对层位中花粉记录进行了深入解译。这份跨越距今10100至7230年的花粉档案,为研究人员如实再现了长江下游植被—环境—人类活动的互动演变图景。研究结果发现,早全新世(距今10100至8270年)时期,紫金山等丘陵一带发育了地带性落叶栎(橡子树)林,与现今北方落叶林南部相似,但气候较今偏干凉。自距今8200年起(埋深16.9m),森林中喜暖湿的标志性树种常绿栎属开始明显扩张,向常绿—落叶阔叶混交林转变,指示当时夏季风明显转强,标志着温暖湿润的中全新世气候适宜期的启动;且海相刺甲藻时有出现,表明受到了海潮波及影响。团队还发现,该时期森林植被受到干扰,草地植物类型集中出现,特别是与水稻相关的禾本科花粉类型(直径≥38微米)持续明显增加,暗示了人类经济活动初露迹象。科研人员结合同时期南京六合水稻植硅体证据(Zuo etal.,2016),将长江下游地区新石器人类活动向前推进了至少1200年(甚至更早),即至少在距今8200年前紫金山山麓就已有早期人类活动。研究推测,距今8200年起始的相对稳定的暖湿优越气候和丰富的丘陵森林资源,是吸引古代先民进驻秦淮河流域从事采集和稻作等生产活动的重要“推手”。该研究也填补了长江下游早期新石器文化(距今10000 -8000年)的空白。相较于常规考古学浅表地层发掘,本研究不仅突显了花粉分析在追踪深埋地层(≥10 m)中早期人类活动信号的独特优势,更为考古学者在将来探索区域农业文明起源和演进的潜在线索及环境背景提供关键信息。同时,也为预测我国未来全球气候变化及中华文明探源工程等提供科学资料。本项研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项及江苏省区域文明探源项目联合资助。论文相关信息:JinglianGe, JunwuShu *,LimiMao,XiaoyuHan,YuCheng,2024.RevealingearlyNeolithicvegetationandenvironmentalchangesintheLowerYangtzeValley,easternChina:Polleninsights,ReviewofPalaeobotanyandPalynology,323,105060. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2024.105060.南京秦淮河—长江流域水系、古地形及钻孔位置示意图(引用)南京明故宫古燕雀湖MGG3钻孔优势花粉类型百分比图082024-03

-

模型解读奥陶纪末冰期与生物灭绝事件期间的碳循环波动晚奥陶世是显生宙生物与环境协同演化的关键转折期,其见证了显生宙以来第一次被广泛记录的冰期与全球规模的生物集群灭绝事件。作为地质事件层的重要化学地层标志,赫南特阶碳同位素正漂事件(HICE,+5‰~ 6‰),在全球不同板块的碳酸盐岩与黑色页岩地层均有记录。但是,由于赫南特期伴随复杂的地球系统变化,如火山活动加剧、冰期与间冰期快速转换、海洋缺氧现象频繁等原因,碳循环波动的成因与机制方面研究目前仍存在较大争论。近期,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员张俊鹏和研究员张元动,联合中国科学院广州地球化学研究所、地质与地球物理研究所等单位的中美学者,通过碳循环系统模型,模拟并反演出赫南特阶碳同位素漂移事件(HICE)的无机碳同位素曲线和大气二氧化碳浓度变化,指出赫南特期海洋营养盐循环增强是海洋溶解无机碳同位素发生正漂的主要诱因。相关成果近日发表在地学自然指数(Nature Index)期刊《地球与行星科学快报》(EarthandPlanetaryScienceLetters)上。研究团队首先分析我国华南地区碳酸盐岩与黑色页岩剖面的碳同位素,通过全球不同板块的生物地层与化学地层记录建立了综合地层格架。同时,研究首次报道了上奥陶统-下志留统的碳酸盐结合态磷酸盐(CAP)的相对丰度,并结合黑色页岩的P/Al的统计学结果,揭示了赫南特冰期的海水磷酸盐水平变化。研究团队还使用表生碳循环系统模型(源于GEOCARB)对奥陶纪末火山排气速率、冰期风化作用变化、海洋有机碳埋藏等与碳循环源-汇通量相关的地质过程进行敏感度分析。依据火山灰富集层的统计学结果(近似“正态分布”)与沉积岩汞异常限定火山排气速率增强的时间与强度,锂同位素(δ7Li)与碎屑岩锇同位素(Osi)特征限定冰期风化作用变化幅度,以及海水磷酸盐水平变化通过碳-磷循环耦合通量模型预测的海洋有机碳埋藏效率变化,最终拟合出符合地质记录的碳同位素曲线。模型反演的大气二氧化碳浓度变化符合前人GCM与cGENIE等气候模型的模拟结果。模拟结果表明,赫南特阶碳同位素正漂事件主要成因为海洋营养盐循环增强引起的有机碳埋藏增加,而冰期风化作用减弱和持续增强的火山活动引起大气二氧化碳浓度的回升并导致冰期结束;冰期结束后的气候和海洋碳循环变化则取决于火山活动的持续强度和海洋营养盐的供应。另外,早期植物登陆在长周期上引起风化作用增强(f(V)为中-晚奥陶世早期植物影响的风化增强系数,假定每百万年增加0.01的速率),可能是奥陶纪末冰室气候的主要驱动机制,但这一效应在短周期的碳循环波动上影响较小。整个系统模拟过程和反演结果可将奥陶纪末重大的地质事件联系起来,同时能为奥陶纪末生物大灭绝提供重要启示。研究认为,从地质事件的成因机制和规模尺度来看,引起生物灭绝的主要诱因还是冰期引起的表层海水温度大幅降低和海平面下降导致的生态空间压缩,而在灭绝事件中期出现的大范围海洋缺氧现象会对已经适应冷水环境的生物造成进一步伤害。冰期结束后,大气-海洋碳循环缓慢恢复到稳态,成为影响海洋生态系统复苏的关键。本研究得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院战略先导专项和美国NASAAstrobiologyInstitute的经费支持。论文全文信息:Zhang,J.*,Li,C.,Zhong,Y.,Wu,X.,Fang,X.,Liu,M.,Chen,D.,Gill,B.C.,Algeo,T.J.,Lyons,T.W.,Zhang,Y.andTian,H.,2024.LinkingcarboncycleperturbationstotheLateOrdovicianglaciationandmassextinction:Amodelingapproach.EarthandPlanetaryScienceLetters,631,p.118635.https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118635.全球古地理位置(图A)和综合地层对比(图B)上奥陶统-下志留统碳酸盐岩与黑色页岩磷丰度模拟结果碳同位素曲线(A)和大气二氧化碳浓度变化(B)奥陶纪末-志留纪初生物地质事件综合图082024-03

-

《塔里木盆地西北缘奥陶系研究》专辑出版近日,由中国科学院南京地质古生物研究所张雨晨博士和研究员唐鹏客座主编的专辑《塔里木盆地西北缘奥陶系研究》,在地学期刊《地层学杂志》2023年第4期正式出版。052024-03

-

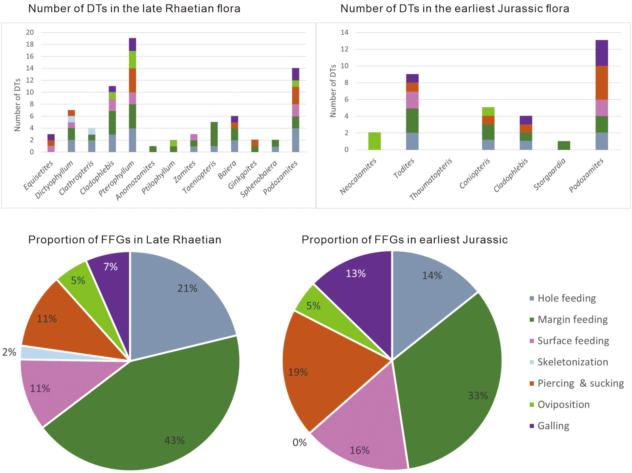

化石材料揭示三叠纪—侏罗纪之交植物与昆虫的相互关系近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生许媛媛在研究员王永栋和瑞典自然历史博物馆教授Stephen McLoughlin联合指导下,根据课题组长期以来在四川盆地扎实的野外工作以及积累的大量植物化石材料,首次对东特提斯地区川东北三叠纪—侏罗纪之交植物与昆虫的相互关系开展了深入研究。相关成果发表在国际学术期刊《生态学与进化前沿》(Frontiers in Ecology and Evolution)。042024-02

-

燕山地区发现迄今全球最早的多细胞真核生物化石2024年1月24日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎领导的“地球-生命系统早期演化”团队在《科学进展》(Science Advances)杂志发表最新研究成果,报道了华北燕山地区16.3亿年前地层中发现多细胞真核生物化石。这些保存精美细胞结构的微体化石被认为是迄今全球发现最早的多细胞真核生物化石记录。252024-01

-

宽川铺生物群中发现具有体细胞和生殖细胞分化的新型藻类近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员殷宗军带领联合研究团队在宽川铺生物群中发现了一种具有体细胞和生殖细胞分化的球状真核生物化石。研究结果为理解宽川铺生物群化石组合面貌和寒武纪大爆发初期的生态系统复杂性提供了新信息。相关成果发表在英国学术期刊《古生物学》(Palaeontology)上。232024-01

-

化石新材料和新技术揭示蝉的早期演化历史研究结果强调了化石所提供的独特的和过渡性的特征在认识生物演化的重要性,凸显了昆虫在深时森林生态系统中关键的生态角色,为更全面了解中生代森林生态系统的特征和演化历程以及地下-地上生态系统联系提供了重要证据。相关成果于2024年1月8日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。122024-01

-

地质生物多样性数据库取得进展近年来,南京古生物所地层古生物大数据中心副主任那琳和古生物学与油气地层学重点实验室副研究员李启剑,紧密围绕GBDB中化石产出和岩石记录相互嵌套的数据特点,与多国学者合作,探讨了化石多样性与岩石记录的耦合关系,相关研究成果已发表在国际期刊《地质杂志》(Geological Magazine)。112024-01