科普文章

-

中国“龙”惊艳英伦——从撼地巨人到飞羽精灵中国“龙”惊艳英伦——从撼地巨人到飞羽精灵(化石网配图) (化石网报道)据人民日报(王琦):2017年是中国农历鸡年。按照当前古生物界广泛接受的、关于恐龙进化成为鸟类的说法,鸡年也是中国十二生肖中独一无二的“恐龙年”。就在这一年,远在万里之外的英伦三岛发生了一件关于恐龙的趣事。 年初,伦敦自然历史博物馆里赫赫有名的梁龙骨架——德皮被从中庭拆走,于是,整个英国所有自然历史博物馆里再也没有体长超过20米的恐龙骨架展出。7月1日,英国中东部城市诺丁汉迎来了来自中国的恐龙巨人——身长达23米的马门溪龙,恰好填补了德皮离开后留下的空白。 当然,马门溪龙可不是独自“一条龙在战斗”,与它一道而来的还有另外25件珍贵标本,共同在诺丁汉自然历史博物馆的沃伦顿大厅与诺丁汉大学湖畔艺术中心为英国民众呈现一台恐龙“盛宴”。除了大块头的马门溪龙之外,禄丰龙、中华盗龙、巨盗龙、中华龙鸟、中国鸟龙、尾羽龙、耀龙、临河盗龙、双脊龙等璀璨的恐龙明星,经过精心策划与设计,生动展示出一幅恐龙进化繁衍全景图。 这次展览不但规模大,还创造多项趣闻,甚至刷新英国和世界纪录:马门溪龙采取立式装架姿态,高达13.7米,是英国乃至欧洲境内装架最高的恐龙。由于沃伦顿大厅的中庭仅15米长,无法容纳长达23米的马门溪龙,为安置这位中国“贵客”,诺丁汉自然历史博物馆费尽心思,最终,主办方决定充分利用大厅高达15.3米的层高,把恐龙骨架立起来。“马门溪龙拥有动物界里最长的脖子,为确保重心稳定,在恐龙骨架的胸部必须加一根支柱,于是就不得不牺牲一些美感”,诺丁汉自然历史博物馆职业展藏师亚当·哈特曼博士遗憾地表示。 另一个值得关注的明星是二连巨盗龙,它是至今为止发现的、最大的似鸟类恐龙,名列2007年《时代周刊》评选的世界十大科学发现之一。这是来自内蒙古龙昊地质与古生物研究所的明星恐龙,其发现者与命名者——徐星、谭琳和谭庆伟都为这一装架做出许多努力。“这是巨盗龙历史上首次在公共博物馆里展出!”谭琳对此非常骄傲。徐星专门于2016年冬赶赴呼和浩特,对原有骨架复原进行了多达21处修改,其中甚至包括全新的头骨。因此,在某种意义上,这就是一条全新的恐龙。 除了这些大块头的恐龙明星,小个子的带羽毛恐龙也十分耀眼。其中,顾氏小盗龙和邹氏尾羽龙的模式标本,是第一次远赴重洋来到西方展出,尤其有着四翼滑翔机美称的小盗龙更是引发公众的极大兴趣。“来自中国辽宁省的这些带羽毛的恐龙化石令人惊叹!细节能够保存得如此完美,实在不可思议!我在小盗龙的化石上竟然观察到两片羽毛轻轻重叠在一起的细节,这是世界古生物研究的珍贵遗产,太漂亮了!”英国广播公司自然历史类节目主持人、本次展览的形象大使克里斯·派克汉姆丝毫不吝啬自己的溢美之词。 本次展览的展品整整装满15个标本箱,4月25日从天津经海陆出发,5月28日抵达伦敦,6月9日清早抵达诺丁汉沃伦顿大厅,前后历经46天长途跋涉。为确保展品万无一失,这些价值连城的国宝附带巨额保险:26件展品的保额高达482万美元,创造了古生物类展品出境的记录。 2017年6月30日,“中国龙——从撼地巨人到飞羽精灵”特展在诺丁汉正式拉开帷幕。精彩的展览吸引了大量观众,仅仅在开展前两天,就有超过7000人参观,这对于只有27万人口的小城诺丁汉而言,已经是不可思议的天文数字,而主办方预测最终会有10万至15万人前来参观。开展两周以来,英国媒体对此进行了全方位报道,其中既有像《诺丁汉邮报》、诺丁汉电视台这样的当地媒体,也有英国广播公司、英国独立电视台、《每日镜报》《卫报》《新科学家》等综合型媒体,其中《新科学家》为这次展览作出一个精彩比喻: “英国小城诺丁汉在历史上曾经有过一两次出彩的时候,一次是诺丁汉森林队在1979年勇夺欧洲冠军杯,另一次则是在1980年又拿了一次。然而今天,诺丁汉卷土重来了。借助举办中国恐龙展,诺丁汉创造了可能是英国自然历史博物馆界有史以来最伟大的成就,足以令其他大得多的博物馆眼红嫉妒。这不但是许多最重要、最著名的、在中国发现的恐龙首次在中国以外展出,更是许多标本首次在博物馆中亮相。当展览结束时,所有这些珍贵的标本都将回到北京。这一次,诺丁汉对垒全世界,1比0领先!” “这是一次中英文化与科学交流的盛事,是两国人民相互了解的契机。我们相信这次展览一定会在很多英国孩子的心目中留下不可忘却的记忆,也许还会激发很多人学习科学与古生物的兴趣,下一个达尔文或许就在他们中间。”本次展览的中方发起人之一,中国古动物馆副馆长张平女士无法掩饰内心的激动。 的确,当看到那源源不断涌入展厅的人流,看到孩子们仰望马门溪龙的惊奇与激动,看到家长们欣喜的笑容,看到老人们一丝不苟地阅读展板内容,看到来自全英各地的参观者在网上的赞美留言,会感受到“中国龙”的巨大身躯已飞跨欧亚大陆,将中英两国人民的心联结在一起。《人民日报》(2017年11月19日07版)2017-11-24

-

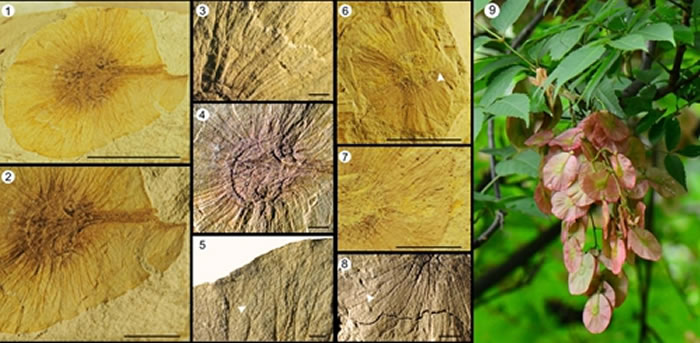

中国特有属——金钱槭属化石在中国的首次发现(化石网报道)据中国科学院西双版纳热带植物园(丁文娜):特有植物是某一自然地区植物区系的重要特征,不同等级的特有植物往往成为不同等级植物区系划分的重要标志,因此特有的形成对于研究植物区系的起源分化以及演化进程具有重要的区系地理学意义。而特有的形成时间往往能够指示植物区系形成的时间。植物化石作为地质时期植物的遗迹,为研究植物分布区的形成与演变,提供了直接证据,在揭示植物多样性形成的研究中起着不可替代的作用。金钱槭属(Dipteronia)为无患子科(Sapindaceae)落叶乔木,是我国特有属,也是中国植物区系中古老、孑遗的木本属之一,目前仅存两种,金钱槭(D.sinensis)和云南金钱槭(D.dyeriana),主要分布在我国中西部及西南部,居群小而分散,均属于珍稀濒危物种。地质历史上金钱槭属曾有过更加广泛的分布范围,该属在北美自古新世起就有化石报道,直到渐新世早期金钱属化石从北美消失,但是东亚地区却鲜有化石发现,极大地限制了我们对该属特有形成历史的研究。版纳植物园博士研究生丁文娜在周浙昆研究员和星耀武研究员的指导下,通过对云南中部南华县吕合盆地早渐新世(32Ma)金钱槭属化石的研究,发现分布于云南早渐新世的金钱槭化石在形态上与广布于北美的化石金钱槭完全一致,遂将云南吕合早渐新世地层中发现的金钱槭定为DipteroniabrowniiMcClainetManchester,这也是目前金钱槭属的植物唯一化石种,这意味着3200万年前,东亚植物区系和北美植物区系就有着密切的联系。研究发现金钱槭属的翅果性状在漫长的地质历史时期保持了果实大小和形态上的稳定性,该化石的发现为金钱槭属在东亚的早期演化及其现代地理分布格局的形成提供了重要的化石证据。化石记录表明,金钱槭属自渐新世早期从北美和远东地区消失后,而在我国一直保留下来,成为中国植物区系的特有成分,也就是说该属特有形成的时间可能在渐新世,从而为中国现代植物区系的古老性提供了有力证据。该成果以AnearlyOligoceneoccurrenceofthepalaeoendemicgenusDipteronia(Sapindaceae)fromSouthwestChina为题发表在国际古生物学期刊ReviewofPalaeobotanyandPalynology。该研究得到了国家基金委-云南省联合基金(No.U1502231)、国家自然科学基金委中英合作项目(No.41661134049)、中科院拔尖青年人才计划(No.QYZDB-SSW-SMC016)等的共同支持。2017-11-24

-

俄罗斯西伯利亚雅库特永冻层中发现数万年前的小穴狮遗骸俄罗斯西伯利亚雅库特永冻层中发现数万年前的小穴狮遗骸 (化石网报道)据ETtoday:近日在西伯利亚雅库次克(Yakutsk)地区的永冻土层,发现一头已灭绝的「穴狮」宝宝遗体。由于此次发现的穴狮遗体保存状态颇佳,科学家认为有机会利用DNA复制技术,将穴狮的重新带回人间。 综合外媒报导,科学家认为,这头穴狮大约存活在2万至5万年前,死亡时只有1.5至2个月大,不过实际年龄和性别还需要进一步研究才能确定。俄国古生物学家普罗托波波夫(AlbertProtopopov)说,由于穴狮保存情况十分良好,也许可以透过技术让已灭绝穴狮「复活」。 他解释,若是透过DNA复制技术,科学家可以尝试将小穴狮的基因转移到现代狮子当中,由于穴狮是现代非洲狮的近亲,因此让穴狮重回世界并非完全不可能,成功率还比猛犸象要高。 穴狮和猛玛象属于同一时期的生物,因栖息在洞穴内而得名,是北半球的原生动物,在距今约1万年前灭绝。穴狮的体型比现代狮子稍微大一点,但尾部没有鬃毛。 相关报道:永冻层惊见5万年小穴狮尸体完好有望复制DNA「复活」 (化石网报道)据ETtoday:科学团队在俄罗斯西伯利亚雅库特(Yakutia)的永冻层中,发现一只距今约2至5万年前的小狮子,这只小狮子不但保存完好,就连毛绒绒的毛发及胡须都能清晰可见,更令人不可置信的是,科学家认为,能够利用DNA技术,让这只狮子复活! 据《太阳报》报导,这只小狮子是小穴狮(CaveLion),体长约47.5公分、重4.6公斤,皮肤上没有任何外伤,但却无法分辩雄雌。这只狮子的五官非常清晰,可以完整的看清楚脸上的表情,及黑色斑点的花纹,年龄大约再1~2月大。虽然不清楚小穴狮死亡的原因为何,但尸体能够保存几万年非常罕见。 事实上,科学家正打算让小穴狮重回人间,并尝试将小狮子的基因纳入现代狮子的基因中,有望在未来重见小穴狮的威风。据了解,穴狮是现今狮子的亚种,体型可能会比现代狮子还要大,但尾巴却没有鬃毛和流苏,和猛犸等灭绝动物一样,存活年代在数万年前。2017-11-24

-

泥河湾盆地飞梁遗址最新考古材料揭示早更新世古人类活动遗址成因和生存行为飞梁遗址出土的部分石器(裴树文供图) (化石网报道)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:2017年11月22日,美国公共科学图书馆的下属刊物PlosOne在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所裴树文研究员联合河北省文物研究所、中国科学院地质与地球物理研究所、北京自然博物馆和英国伦敦大学学院等单位,对泥河湾盆地飞梁遗址的最新研究成果,并就盆地内考古材料所揭示的早更新世古人类活动遗址成因和生存行为进行解读。 泥河湾盆地地处黄土高原东北部边缘,蒙古高原向华北平原过渡带,是早期人类扩散至东北亚最早且最集中证据所在地,以密集分布百万年前古人类活动遗址为学术界所关注,被誉为“东方的奥杜威峡谷”。然而,人类在早更新世不同时段活动的遗址成因、技术特点、生存行为以及对环境的适应等学术问题尚有待系统揭示。 近年来,裴树文等在该区域进行了多年的调查、发掘和研究工作,对多个地点的材料进行了梳理和解读,获得了一批来自原生地层的考古材料和相关原始数据。其中飞梁遗址由河北省文物研究所谢飞研究员于1985年发现,1990和1996年进行系统发掘,处在早期人类在泥河湾盆地活动的密集分布区,3000余件石制品和动物化石出土于下更新统泥河湾河湖相地层内。古地磁年代测定表明,古人类在该遗址活动的时间为距今120万年前。飞梁遗址的遗物埋藏于湖滨相粉砂和黏土层内,石制品和动物化石表面新鲜,是揭示早期人类遗址成因和石器技术的难得材料。 研究人员采用国际常用的早期人类活动遗址成因研究手段,对出土石制品类型组合与外表磨蚀状况、废片大小的区间分布、石制品空间聚集特点、拼合标本空间分析等指标,结合遗址地层的粒度分析,对飞梁遗址T1、T2、T3和TOK等探方进行系统研究。结果显示,古人类活动于泥河湾古湖的边缘,石制品制作完成后原地埋藏,和动物化石一起经历了湖滨片流改造,其改造程度微弱,石制品技术组合是揭示古人类石器技术特点的理想材料。 对于原生地层出土的石制品与古人类适应策略,研究者采用西方技术类型学研究体系,对原料利用、石制品类型及个体大小、剥片模式、废片类型与技术以及修理策略等相关指标进行统计分析,结果表明,古人类因地制宜获取遗址周边震旦系的燧石和白云岩、侏罗系的火山岩等石质资源进行剥片和加工石器,剥片类产品均属于早期人类的奥杜威工业(Oldowan)石核或石核工具类型,各种类型的废片显示原始的技术指标,剥片体系和产品技术指标变异均处在人类最早的石器技术范围内。值得指出的是,同泥河湾盆地多个同时期古人类活动遗址的石器技术相比,飞梁遗址同样存在早期人类对优质燧石原料的青睐和精致加工,但修理技术相对简单、缺乏对称性和定型标本。综合来看,该遗址的石器工业特点可界定为中国(东亚)似奥杜威(Oldowan-like)工业或者mode1技术传统(石核-石片工业体系)。 鉴于泥河湾盆地在东亚早期人类演化和生存行为领域的重要性,研究者从遗址埋藏特点、古人类活动范围、技术策略与行为等多个方面,对盆地内目前发现和报道的10多处百万年前的遗址进行梳理和评价。与东亚部分地区石制品保存于河流阶地、洞穴和山间盆地等高能量沉积环境相比,泥河湾盆地早期人类活动于古湖边缘,地层序列记录自上新世晚期至中更新世的连续记录,石制品和动物化石均保存在细砂、粉砂和黏土等低能量的沉积体系内,是研究早期人类演化和生存行为的理想区域。与石制品伴生的泥河湾动物群显示华北温带开阔的稀树草原或荒漠草原环境,石器技术特点与奥杜威峡谷(OlduvaiGorge)等东非多个区域早期人类最早的Oldowan工业类型相似,是古人类对泥河湾盆地生态环境和石质资源适应的结果。 本项研究表明,泥河湾盆地不仅在揭示东亚早更新世人类演化与东西方技术交流方面具有不可替代的优势,同时对广泛分布于东亚多个河湖相盆地内早期人类活动遗址成因和石器工业特点的研究也具有重要的借鉴价值。 该项研究得到了国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项(B类)、科技部科技基础性工作专项等项目的资助。 原文衔接:https://doi.org/10.1371/journal.pone.01872512017-11-24

-

日本新研究发现恐龙灭绝可能“纯属偶然”(化石网报道)据新华社:一种理论认为,约6600万年前,一颗小行星撞击地球,导致恐龙等物种大灭绝。日本一项新研究发现,这可能是个小概率事件,因为小行星撞击地球的位置,使恐龙等动物“很不走运”地灭绝了。 有研究曾显示,小行星撞击地球后,会造成大量烟尘进入大气平流层,遮天蔽日。美国一项研究就曾估算出,当时进入大气层的烟尘阻挡了超过99%的阳光到达地球表面,让地球陷入近两年的黑暗。 日本东北大学等机构研究人员此次通过他们建立的“全球气候模型”,重点研究了这些烟尘挡住阳光后造成的温度变化。结果发现,当时的烟尘可能使陆地气温降低了13到17摄氏度,而气候的骤变可能是恐龙灭绝的重要原因。 进一步研究发现,当时小行星撞击的区域恰好位于地层有机物含量丰富的富烃区,高含量的有机物受热后产生更多烟尘。他们通过模型估算,如果撞击区域在有机物不那么丰富的其他区域,产生的烟尘量可能不足以导致如此大幅的降温,进而造成物种大灭绝。 研究人员说,由于地球表面富烃区仅占约13%,所以恐龙等生物的突然灭绝“很不走运”。他们下一步将研究大型火山爆发等对气候的影响,以更好地了解类似事件与生物灭绝之间的联系。2017-11-17

-

科学家解开为何绝大多数猛犸象化石均为雄性遗骨的奥秘(化石网报道)据中国文物网(编译纪璐):根据近日在国际知名杂志《当代生物学》(CurrentBiology)上发表的一份报告,科学家已经解开了为何绝大多数猛犸象化石均为雄性遗骨的奥秘。 科学家表示,就像如今的野象一样,冰河时代年轻的雄性猛犸象可能独自游荡,并经常陷入危险的境地,例如冲入河中、掉进冰窟、沼泽或深坑,因此其遗骨得以保存数千年之久。 另一方面,雌性猛犸象由一只年长的领头母象引领整个象群。她熟知地形,能够带领其同伴远离危险。 瑞典自然历史博物馆(SwedishMuseumofNaturalHistory)合著者洛夫达伦(LoveDalen)表示:“因为没有一头经验丰富的领头母象生活在象群中的优势,所以雄性猛犸象可能面临着在自然陷阱中死亡的更高风险,例如沼泽、裂缝及湖泊。” 这项研究使用了基因组数据来确定98具西伯利亚猛犸象(长毛象)化石的性别。 研究人员发现,69%的样本为雄性。假设猛犸象出生时雌雄比率均衡,那么现在的数据结果是反常的性别比例失衡。 瑞典自然历史博物馆工作人员、第一作者帕特里夏佩茨尼禄娃(PatriciaPecnerova)表示:“我们感到非常惊讶,因为没有理由相信化石记录中出现性别偏见。” 因此,研究人员认为,它们的生活方式影响了其死亡方式。 达伦解释道:“大多数猛犸象及其他冰河时代动物的骨骼、长牙及牙齿都未能留存下来。目前在西伯利亚发现的这些遗骨化石得以保存下来很有可能是因为其遗骸被掩埋,因此没有受到风化。” 值得一提的是,由于气候变暖,越来越多的野兽被人类猎杀,因此这些巨型长牙食草动物早在4000年前就消失了。2017-11-17

-

大型草食性恐龙并非任何时候都吃素大型草食性恐龙并非任何时候都吃素(化石网报道)据科技日报(张梦然):英国《自然》旗下《科学报告》杂志近日发表的一项古生物学研究称,大型草食性恐龙可能不像之前所认为的那样是一种严格的食草动物。这项新发现向过去对大型草食性恐龙的过分简单化解读发起了挑战。 按照以往对大型草食性恐龙的牙齿和颌骨进行的分析,研究人员发现它们擅长处理纤维性植物食物。据此,一般假定草食性恐龙为严格的食草动物。事实上,对大型鸟臀目恐龙摄食行为的重建,主要是基于大型草食性哺乳动物——二者在体型上类似。但是,目前仍缺乏关于鸟臀目恐龙的具体食物选择信息。 此次,美国科罗拉多大学博尔德分校研究团队分析了来自犹他州南部凯佩罗维兹组地层的恐龙粪化石后发现,晚白垩世大型恐龙经常食用甲壳纲动物和腐木。这些化石体积较大,所含成分主要为木质,表明原排泄物来自大型草食性恐龙,且这些恐龙具有能够处理纤维性食物的齿列。但是,粪化石中同时也散布着类似甲壳纲动物外壳的成分,这表明这些恐龙还食用了藏在腐木中的相当大的甲壳纲动物。根据过去从凯佩罗维兹组地层中所得的发现,作者推测这些排泄物可能来自鸭嘴龙。 研究人员认为,多个粪化石中出现甲壳纲动物意味着存在一种规律性的(可能是季节性的)摄食策略,也就是说,部分草食性恐龙可能在一年中的某些时候会以甲壳纲动物为食。这更符合鸟类食性,而非大部分大型草食性哺乳动物严格的草食食性。2017-11-17

-

法国发现的世界上最大的蜥脚类恐龙足迹是有史以来最长的恐龙足迹化石的一部分法国发现的世界上最大的蜥脚类恐龙足迹是有史以来最长的恐龙足迹化石的一部分 (化石网报道)据cnBeta:蜥脚类恐龙是所有恐龙中最大的。世界上最大的蜥脚类恐龙足迹于2009年在法国安省普拉涅镇被发现的。现在,经过进一步的发掘和分析,研究人员宣布它们是有史以来最长的蜥脚类恐龙足迹化石的一部分。 对恐龙足迹所在的石灰岩的分析表明,这些足迹是生活在距今约1.5亿年前的侏罗纪时期的恐龙踩踏后形成的。足迹化石延伸超过155米(509英尺),由110个单独的足迹组成。 研究人员对这些足迹的生物测定分析后,已经确定造成它们的动物至少长35米(115英尺),重35至40吨,平均步幅为2.8米(9.1英尺),以4公里/小时的速度前行。这种恐龙足迹已经被归为一种Brontopodusplagnensis足迹。 该研究由LaboratoiredeGéologiedeLyon、theLaboratoireMagmasetVolcans及PterosaurBeachMuseum等机构的科学家进行。最近在《Geobios》杂志上发表的一篇论文中描述了这个研究成果。2017-11-17

-

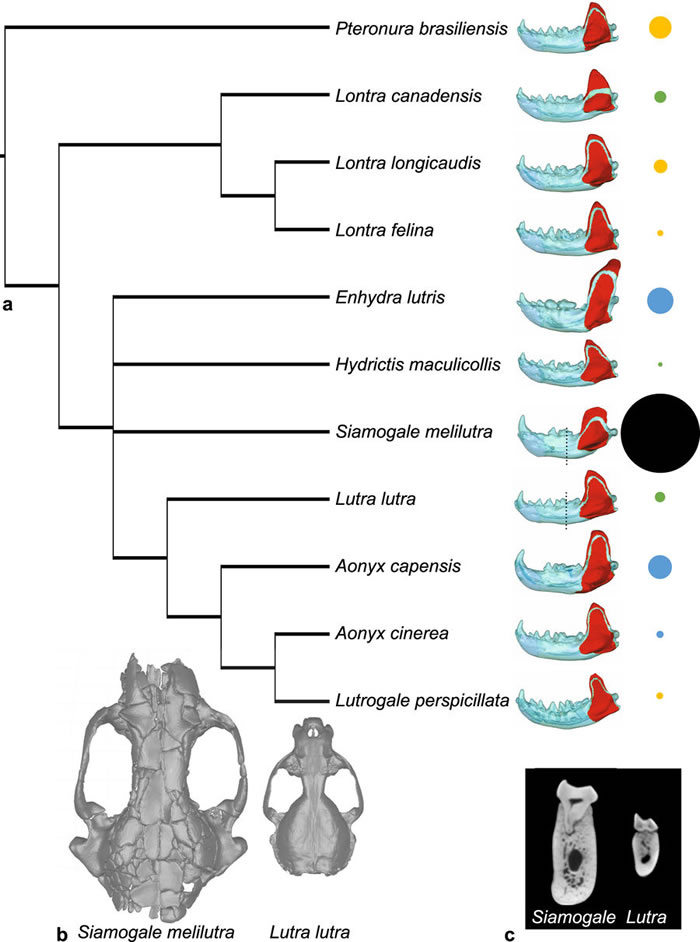

云南昭通水塘坝出土的下颌骨化石显示巨型水獭为600万年前华南湿地沼泽中的“霸主”云南昭通水塘坝出土的下颌骨化石显示巨型水獭为600万年前华南湿地沼泽中的“霸主” (化石网报道)据云南网(云报全媒体记者蔡侯友):继昭通古象、古猿之后,昭通水塘坝化石地研究再现重大成果:出土的下颌骨化石显示巨型水獭为600万年前华南湿地沼泽中的“霸主”,体型比现生同类要大几倍。 2009年,科学家在昭通水塘坝发现距今600万年前的古猿头骨化石,引起国内外轰动。随后,中美科研人员在此地相继发掘、发现古象骨架、古猿头骨及其他哺乳动物、植物化石5000多件,并确认、发表了亚洲最早的中华乳齿象、中国南方最完整的剑齿象化石群、皱皮花椒、云南芡实等动植物新属、新种突破性研究成果,这对史前动物进化和环境演变研究意义重大,从而奠定了昭通水塘坝作为我国南方最晚中新世时期地质、古脊椎动物和古气候研究典型地点的地位。 今年10月9日至11日,中国古脊椎动物学会第八届理事会第三次会议暨昭通水塘坝学术研讨会在昭通召开,参会5位中科院院士及30多位古脊椎动物相关领域的专家学者一致认为:昭通水塘坝古生物化石地是亚洲发现早期人类起源“缺环”的关键地区之一,它打开了一扇面向600万年前亚热带生态系统的“窗口”。 据项目组中方负责人、云南省文物考古研究所研究员吉学平教授介绍,于11月9日发表在国际著名刊物《Nature》子刊(ScientificReports科学报告上)》的“绝灭的巨型似獾泰国水獭的进食能力及现生水獭下颌生物力学对比分析”惊人发现,是由美国水牛城大学杰克·泰森博士领衔,与克利夫兰自然历史博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、云南省文物考古研究所合作,通过对昭通水塘坝出土的巨型水獭下颌骨化石进行高精度CT扫描、计算机模拟研究他的咬合和咀嚼功能、以及与现生13种水獭中的10种比较得出的结论。研究结果表明:这一大小似狼的600万年前史前食肉动物水獭下颌骨比预期的要坚固得多,意味它具有超强的咬合能力,比以往发现的任何同类的捕食能力都要强,除食用大型螺、蛤等软体动物外,还捕食鸟类、小型哺乳动物等。这种强大的能力加上超大的体型,使其成为当时华南沼泽湿地中其他动物难以对付的超级超级“霸主”。 对600万年前昭通水塘坝水獭的生活环境,项目负责人之一的美国洛杉矶自然历史博物馆古生态学家苏慧娴教授认为:600万年前,水塘坝水獭生活在浅的湖泊和沼泽环境中,周边生长着常绿和茂密的森林,水塘坝生活着多样化的水生动物群,包括鱼类、龟鳖类、螺蚌类、蛙类及不同种类的水鸟,成为水獭的捕食对象,水獭强有力的捕食能力使它比其他捕食者更有优势猎食获取水中猎物。 杰克·泰森博士在研究中认为:“新的研究提出了关于下颌与食物硬度无关而与体型大小相关观点。他说,现生海獭会使用石头工具以自己的胸脯作为平台压碎食物,因而下颌咬合力变得较弱,而原始的水獭强壮的下颌可能意味着它没有使用工具的能力,配上巨型的身体尺寸,这足以说明他很可能是一个顶级的捕食者”。2017-11-17

-

中日研究团队在云南发现5亿年前“寒武纪生命大爆发”初期出现的最古老大型动物化石(化石网报道)据中新网:本月6日,日本东京大学地质学教授矶崎行雄与中国西北大学的研究团队在英国科学杂志上发表研究成果称,在位于中国南部云南省的5亿多年前的寒武纪初期地层发现了长约30厘米、形似蚯蚓的动物化石。 报道称,这一发现受到关注,被认为是在生物爆发性进化、现代动物原型集体亮相的“寒武纪生命大爆发”的初期出现的最古老大型动物。 据悉,该化石是在云南省昆明附近的磷矿山遗址发现的。沉积在海底浅层的地层露出地面,团队在约20平方米的地层表面确认到约50个化石。 化石动物的体长最长26厘米,宽1到2厘米。两端体型圆润,表面有类似蚯蚓的细小体节。同一地层表面还发现了被认为是该动物爬行轨迹的化石。此外发现身体部分扭折的化石,可能其体形类似平展的丝带。 矶崎表示:“我们认为这些动物极其接近鱼等身体左右对称的动物的祖先。可期待发现更多大型动物化石。” 据矶崎介绍,一般认为,寒武纪生命大爆发约在5.5亿年前到5.1亿年前分三个阶段发生,最终阶段出现了体长超过1米的奇虾等大型动物。此前的研究在更古老的阶段仅发现了1到2毫米以下的微小壳类化石。2017-11-10