科普文章

-

剑桥大学考古团队:人类祖先曾普遍“皮包骨” 进化过程中有过三次关键的巨大改变(化石网报道)据澎湃新闻(贺梨萍):在人类的进化过程中,曾经历过一段身高、体重极其不协调的“皮包骨”时期。 剑桥大学考古系教授ManuelWill及其合作团队在对331份现代人的古人类祖先的化石样本进行分析后,得出了这一结论。这些化石均可追溯至440万年前,当时还处于上个冰河世纪。相关成果发表在英国《皇家学会开放科学》(RoyalSocietyOpenScience)期刊上。 研究指出,在很长的一段时期内,古人类身高和体重进化基本保持步调一致。大约在400万年前,古人类的体重大约为25公斤,身高则在125-130厘米的范围内。 然而,在150万年之前,这种协调被打破。这些古人类的身高增加了10厘米,体重却没有变化。这也就意味着,古人类经历了一段又高又瘦的“皮包骨”时期。 Will称,“这种体格呈现出来的是腿长、臀部和肩膀都很窄,可能是为了适应新的环境以及方便狩猎。作为人类的祖先物种,他们当时离开了森林转移到了更加干旱的非洲大草原。” 直到50万年前,古人类的体重才增加了10-15公斤。后期体重的增加同样也是为了更好地生存,“他们不断迁移到纬度更高的地区,相对粗壮的身躯让他们在更寒冷的欧亚气候中更好地调节体温。”Will补充提到。 研究同时还提到,在人类体型的进化过程中,有三次关键的巨大改变。 第一次发生在220万年前至190万年前期间,在这一时期,身高和体重同时有过一次剧增。身高增加了近20厘米,体重则增加了15-20公斤。随后在160万年前至140万年前期间,也就是直立人刚出现不久,身高和体重进化出现“脱钩”现象,身高在这一时期单独增加了10厘米。直到50万年前至40万年前期间,化石纪录才显示这期间祖先的体重增加了10-15公斤,以此适应地中海北部的环境。 当然,化石纪录研究发现还存在一些例外:纳勒迪人和佛罗勒斯人。最新发现的一些遗迹显示,这些物种的体型进化是逆潮流,并非在不断增大。Will分析,“他们或许是来源于更加古老的小体型祖先,也或者是为了适应在又小又孤立人群中的进化压力。”佛罗勒斯人发现于印尼弗罗勒斯岛。 研究中提到,除了上述特例,其他出现在140万年前的古人类体型均在高于140厘米,重于40公斤。 Will及其合作者还提到,进化压力还导致了“分支进化”。也就是说,体型更小的一支最终灭绝,这或许就是种间竞争的结果。这项研究还认为,两性异形在进化过程中最终消除。而在早期的古人类物种中,雌性哺乳动物的体型普遍更小。 “重建人类体型的进化历史非常重要,可以对运动、大脑复杂性、获得食物的方式,甚至社交等方面为我们提供更多的理解。”ManuelWill强调,对于地球上的每一个生物来说,体型是其最重要的一个生物学决定因素。值得一提的是,这项研究并非易事,Will等人有时不得不通过一个趾骨化石来估计身材的大小。 研究的合作者之一,同样来自剑桥大学考古系的JayStock教授称,这种体型的进化轨迹还将继续。“仅仅在过去的一个世纪里,很多人群就已经变得更高。营养和医疗保健方面的改善,使得平均身高在未来很可能继续增加。当然,这里还存在一个由基因决定的生长天花板。”2017-11-10

-

中华龙鸟带“蒙面侠面具” 有一条带斑纹的尾巴中华龙鸟带“蒙面侠面具”,有一条带斑纹的尾巴 (化石网报道)据中国科学报(唐一尘):虽然化石使研究人员能对恐龙许多令人印象深刻的形态进行重建,但直到最近,科学家才意识到,他们能从皮肤和羽毛化石中分辨出恐龙的颜色图案细节。英国研究人员在近日出版的《当代生物学》上发文称,他们仔细研究了标志性的中华龙鸟恐龙标本,证实这只小恐龙有一条带斑纹的尾巴,还带着一个“蒙面侠面具”。 英国布里斯托大学的FiannSmithwick说:“它带着蒙面侠面具很令人惊讶。这在当今许多动物中很普遍。” 研究还发现中华龙鸟的身体背部颜色更深,而腹部更浅。这种反隐蔽的特殊方式表明,中华龙鸟生活在更开放的栖息地,而不是在浓密的森林里。 为了探索这一恐龙物种的颜色,Smithwick和同事JakobVinther等人仔细研究了保存完好的标本中的羽毛的残留物。通过对3个标本进行比较,他们最终重建该恐龙的独特外观。 研究人员重建中华龙鸟颜色图案后,创造了其三维模型,以确定它们的颜色能否帮助其更好地隐藏。照片显示,中华龙鸟更多生活在阳光直射下,而不是阴凉处。 此外,Vinther团队之前重建了鹦鹉嘴龙的颜色图案,结果表明,它也存在反隐蔽,但在某种程度上表明它生活在森林里。研究人员指出,不同物种间的差别表明,史前时期的中国热河——这些恐龙生活的地方,环境出乎意料的多样化,从而使它们在不同环境中适应了不同生活。 Vinther说:“我们有了对古代环境的更大的理解,这来自于对已灭绝动物古老色彩重建,从而更好地了解其古生态学。食肉恐龙和食草恐龙都有很好的视力,两者都需要伪装。”研究结果还表明,在过去的1.3亿年中,动物对迷彩图案的依赖并没有发生太大变化。2017-11-10

-

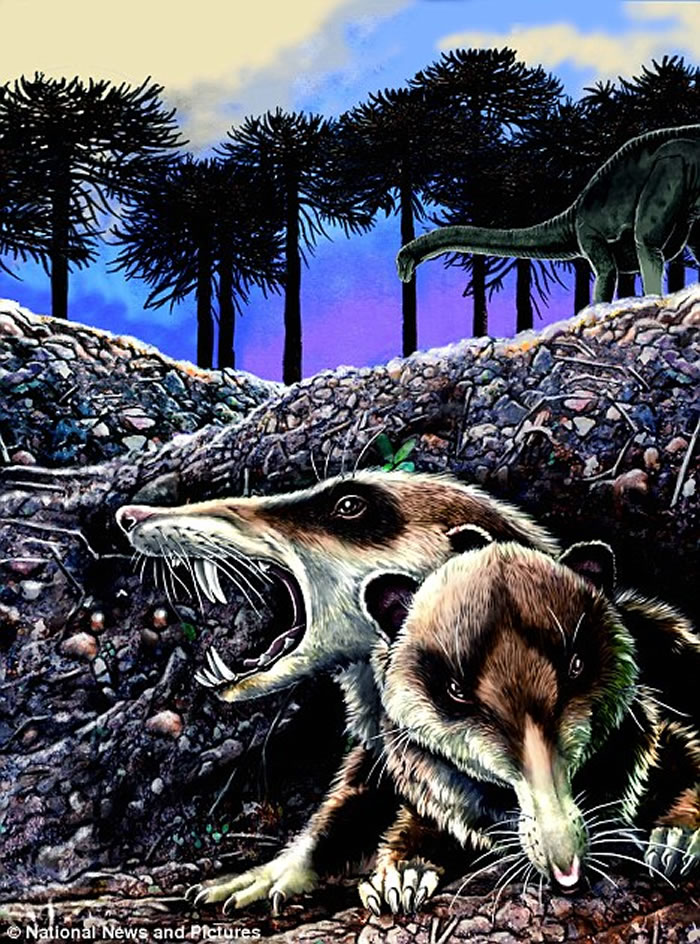

“夜行瓶颈”:最新研究揭示中生代哺乳动物的祖先均善于夜间活动 直到恐龙灭绝“夜行瓶颈”:最新研究揭示中生代哺乳动物的祖先均善于夜间活动直到恐龙灭绝 (化石网报道)据澎湃新闻(贺梨萍):在6600万年以前的中生代时期,哺乳动物的祖先并不像它们的后代那样善于在日间出没、捕食。当时的日间统治者恐龙让这些形体普遍娇小的哺乳动物退避不及,无奈只能选择夜间活动。哺乳动物的这段演化历程被称为“夜行瓶颈”。 北京时间11月7日凌晨,国际学术期刊《自然》(Nature)子刊Natureecology&evolution《自然-生态与演化》在线发表了以色列和英国科学家共同完成的最新成果,证实了上述“夜行瓶颈”。揭示哺乳动物的祖先均善于夜间活动,而白垩纪-第三纪的种族大灭绝让当时的统治者恐龙最终消失,这些哺乳动物的祖先才转变为日间活动。 研究提到,现存的许多哺乳动物都是日间活动,而事实上大部分哺乳动物的视觉更类似于夜行性爬行动物和鸟类的视觉。除灵长类以外的哺乳动物的视网膜上都缺少中心凹,中心凹能让鱼类、爬行类和鸟类具有很高的视觉敏锐度,也是这些日间捕食者的重要特征。 另外,和所有其他的脊椎动物相比,哺乳动物在日间环境下能获取颜色的光感受器多样性也较少。很多日间活动的哺乳动物,例如有蹄类动物和食肉动物,它们眼睛的视网膜上以视杆细胞为主,这就意味着它们实际上更适应夜间这样的低亮度环境。 一般来说,包括哺乳动物在内的脊椎动物的光感细胞主要由视杆细胞和视锥细胞。视锥细胞对光线敏感性较弱,但能够通过探测不同光线的峰值波长来帮助动物区分颜色。视杆细胞则在弱光环境中更为敏锐,但清晰度不高。视网膜上视杆细胞与视锥细胞的比例通常和种类有高度相关性。 此前还有研究表明,日间视力较差的哺乳动物会通过增强的嗅觉灵敏度、更宽的听力范围和更复杂的触觉感知来弥补了自身不足。 论文提到,目前的一些解剖学、形态学和越来越多的分子学研究已经间接支持上述“夜间瓶颈”理论。例如,3亿年前,一些下孔类(古爬行动物的一亚纲,也被认为是哺乳动物的祖先)适应夜间活动,这或许说明夜间活动在古生代时期就是哺乳动物祖先的特征。 尽管有围绕上述的种种研究,但截至目前尚无科学研究直接证实哺乳动物的“夜行瓶颈”,更无法确定“夜行瓶颈”解除的时间点。研究团队创新性地用系统发育比较法来重建祖先行为特征,以此理解哺乳动物的活动模式和这些活动模式演变的时间节点。目前这种研究方法只局限于灵长类和啮齿类这两种哺乳动物。 研究团队搜集了2415种哺乳动物(涵盖了148现存科中的135科,所有现存的目)的活动模式数据来调查哺乳动物祖先的活动模式和昼行性哺乳动物出现的时间。研究共定义了5种活动模式,分别为夜行性(仅仅或者大多数时候在黑暗里活动)、昼行性(仅仅或者大多数时候在白天活动)、无固定规律(白天夜晚均会活动)、微光的(只在日出、日落附近活动)和超日的(只在特定的几个小时内循环)。 研究还通过可逆跳跃马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC))来测定不同活动模式之间的转换率,推断系统发育每个节点特征状态的后验概率。 结果显示,现存的哺乳动物很大可能起源于夜行性祖先,这些祖先直到白垩纪-第三纪大灭绝前的900万年或者中生代刚结束时仍然保持着这一特性。研究还认为,尽管在白垩纪晚期昼行夜行不规律的现象已经出现,但有足够证据证明完全昼行性的转变出现在白垩纪-第三纪大灭绝之后。 大约发生于6600万年前的白垩纪-第三纪时种族大灭绝导致了所有非鸟恐龙、海洋和爬行动物、大多数其他脊椎动物、无椎动物和植物类群的消失。中生代时期就此终结,恐龙称霸也随之消失,由此过渡到了由哺乳动物统治的新生代。 另外,研究还指出,例如猩猩等类人猿下目的祖先是最早演变成改换昼行性生活方式的哺乳动物之一。这和它们的后代视力能适应日间活动这一点也是一致的,它们有异于其他哺乳动物的三色视觉等优势。2017-11-10

-

《当代生物学》:解开猛犸象化石雄性居绝大多数的谜团 独自游荡使自己身处险境《当代生物学》:解开猛犸象化石雄性居绝大多数的谜团,独自游荡使自己身处险境 (化石网报道)据中新网:外媒报道,《当代生物学》(CurrentBiology)期刊日前刊出研究,称科学家已经解开长毛象化石雄性居绝大多数的谜团。 报道称,研究检测了98只西伯利亚真猛玛象(Mammuthusprimigenius)的基因数据,以判别化石性别。 研究人员发现,高达69%的受测样本为雄性。假设性别比例在出生时基本平均,这个比例则异常不均。 科学家表示,冰河时期的年轻雄性长毛象与如今的野生大象很像,倾向独自游荡,经常使自己身处险境,像是卷入河流、跌穿冰层、掉入沼泽或沉洞等等,使它们的遗骸被保存数千年之久。 雌性长毛象则成群结队移动,由熟悉地形的年长族长领导,带领同伴避开危险。 任职于瑞典自然历史博物馆(SwedishMuseumofNaturalHistory)的共同作者达伦(LoveDalen)表示:“缺乏群体中经验丰富的雌性长毛象带领,雄性长毛象有更大机会掉入沼泽、裂隙、湖泊等自然陷阱。” 同样来自瑞典自然历史博物馆的主要作者派娜若娃(PatriciaPecnerova)说:“我们非常惊讶,因为化石记录没有理由会出现性别偏差。” 研究人员因此相信,长毛象的生活习惯影响了牠们的死因。 达伦解释说:“大部分长毛象和其他冰河期动物的骨骼、獠牙和牙齿都没能幸存。西伯利亚发现的遗骸之所以能保存至今,很可能是因为它们埋于地下,从而避过风化。”2017-11-10

-

大熊猫起源于欧洲?匈牙利发现1000万年前的大熊猫牙齿化石(化石网报道)据观察者网(周远方编译):大熊猫起源在哪里上世纪80年代,中国科学家在云南发现的800万年前的始熊猫化石,曾给这个问题画上了句号。如今,随着一个新考古发现,句号又似乎要变成问号。 法国科学家近日在《地球生物》期刊(Geobios)发表文章称,在匈牙利发现了1000万年前的大熊猫牙齿化石,由此佐证了大熊猫欧洲起源说。 《新科学家》杂志网站(newscientist.com)10月27日报道称,加拿大多伦多大学古人类学家大卫·贝根(DavidBegun)近日在匈牙利境内的鲁道巴尼奥镇(townofRudabánya)发现了一组1000万年前的牙齿化石,他在法国科学家路易斯·德·博尼斯(LouisdeBonis)的帮助下,根据形状判断它们属于古大熊猫。博尼斯将这一发现发表于《地球生物》期刊。 该处遗址此前发现了一种命名为“鲁达古猿”的大型猿类化石,可能是非洲类人猿和人类的祖先。贝根在该遗址搜寻古人类化石的时候,在一块犀牛的肩胛骨下方发现了这些牙齿化石。 在法国普瓦捷大学路易斯·德·博尼斯和厄瓜多尔圣埃兰娜半岛州立大学(StateUniversitySantaElenaPeninsulainEcuador)胡安·阿贝拉(JuanAbella)的帮助下,根据形状判定这些化石是大熊猫牙齿。 在学术界一直有一些关于大熊猫起源的争议,在中国地质学家黄万波、考古学家魏光飚撰写的科普读物《大熊猫史话》中,也曾经提到熊猫的“祖籍争议”: 1942年,在匈牙利潘诺盆地哈万(Hatvan)地点的沼泽相地层中发现了一件带有第3前臼齿至第2臼齿的食肉类动物的右下牙床。克雷佐(M.Kretzoi)对这件化石标本进行了分析研究,认为它下前臼齿的中央齿尖较细,在中央齿尖前、后的附属齿尖壮实;后面的下臼齿短而宽,靠前面的齿尖较粗,靠后面的齿尖较细,并彼此紧靠。克雷佐根据这些性状将其订立了一个新属、新种,叫做葛氏郊熊猫(Agriarctosgaali)。 克雷佐的研究文章发表后,引起了动物学、古生物学界的极大兴趣。不少学者提出,葛氏郊熊猫的牙齿特征相似于熊猫,它应当归属于熊猫类的早期代表,因为葛氏郊熊猫的地质时代为中新世晚期,距今大约700万年前。 自此以后,便把葛氏郊熊猫看作是东亚熊猫的祖先,分布于中国大陆的熊猫也就成了“华籍欧裔种”随着时间的推移,研究者对“华籍欧裔种”之说似乎成了定局。尽管有不同的声音,例如小种熊猫的发现者裴文中先生曾经说过(与笔者口头交换意见),中国熊猫的祖先,是不是来自欧洲尚有待研究,因为葛氏郊熊猫材料太少,证据不足,难以令人信服。 熊猫由来之谜,一直到上世纪80年代才被中国科学家揭开了。他们分别在云南禄丰盆地和元谋盆地的晚中新世(约800万年前)沼泽相地层发现了禄丰始熊猫和元谋始熊猫化石。 这些新发现,对长期置疑的熊猫起源问题划上了句号。现在可以说,熊猫是在华夏大地萌生、成长、壮大起来的,是地地道道的华籍物种。 但欧洲科学家的最新发现,使大熊猫起源地之谜再起波澜。 《新科学家》杂志报道中还提到,在2012年,科学家在西班牙发现了1160万年前的牙齿化石,属于最古老的大熊猫直系祖先,证明大熊猫的祖先起源于欧洲,后来才迁移到亚洲。 贝根表示,“在中新世晚期在欧洲和中国发现类似动物的化石,这一点非常有趣,这意味着这两个区域间有大量生物迁徙。” 阿贝拉表示,“大熊猫的直系祖先可能来源于亚洲,但与欧洲更古老的种类也有着联系,这是它们已经灭绝的旁支。” 爱荷华大学的拉塞尔·乔昆(RussellCiochon)说道,“因为古猿从匈牙利迁徙到亚洲大陆,证明这样一条迁徙路线是可行的,但我们目前没有足够的数据确定早期大熊猫是否从亚洲迁徙到欧洲,或其他方向。” 博尼斯表示,“气候变化是一个因素,在匈牙利熊猫(Miomaci)生存时,欧洲气候比现在潮湿温暖得多,在牙齿上的化学成分表明,匈牙利鲁达巴尼奥当时是一片湖边的茂密亚热带森林,但大约500万年前,这样的森林在欧洲消失了,这使得欧洲熊猫也随之灭绝,中国成了唯一适合他们居住的地方。”相关报道:匈牙利现更古老化石,大熊猫起源欧洲专家称表述不严谨 (化石网报道)据澎湃新闻(温潇潇):近日,加拿大和法国科学家联合在《地球生物》期刊(Geobios)上发表文章称,他们在匈牙利发现了一组很可能是现代大熊猫祖先近亲的牙齿化石。 经测算,这组牙齿化石形成于1000万年前的晚中新世,比中国在上世纪80年代在云南禄丰发现的800万年前的始熊猫化石还要早。 《新科学家》学术期刊的官网10月27日报道称,这次发现佐证了大熊猫起源于欧洲,而非亚洲。 此言一出,引发众多网友争论。有人表示不接受该结论,也有人认为争论起源并无意义。 “如果此次研究真实,那也只能说这是目前为止已经发现最早的熊猫化石,不能说它就是大熊猫的祖先,也并不意味着大熊猫就起源于欧洲。”10月31日,国家濒危野生动植物种质基因保护中心主任、浙江大学生命科学学院教授方盛国向澎湃新闻称。 “对于公众来讲,有情绪是正常的,但是科学研究应该是理性的:只要一天我们没有找到比他更早的化石,那只能暂且认为他们是最早的。我们只能与时俱进,慢慢完善。”方盛国表示。 “更像是表亲” 据《新科学家》报道,这组牙齿化石是在匈牙利的鲁多巴尼奥镇(Rudabanya)发现的。 研究人员对比了牙齿化石与其他熊类的形状、结构以及磨损情况,发现这种类似大熊猫的熊也喜欢外表坚硬的植物,并将食物撕成条状而非嚼碎,进而磨损掉一些牙釉质。 最终,科研团队判定,这组牙齿化石属于熊猫。 由于这组牙齿化石属于一种从未发现过的熊猫,科研团队随后将其命名为Miomacipanonnicum。 “Miomaci并不像现代大熊猫的直系祖先,更像是它们祖先的表亲,它们的血统很可能在中新世中期便分开了。”法国普瓦捷大学的研究人员路易·德·博尼斯称。 有更古老的化石 19世纪,国外科学家在中国发现了大熊猫,在世界范围内引发轰动。但至今,全球能在野外存活的大熊猫只生活在中国的四川、甘肃和陕西。大熊猫便一直被认为是“中国独有”的物种。 不过,据《新科学家》报道,2012年,科学家在西班牙曾发现距今1160万年前大熊猫直系祖先的牙齿化石,暗示大熊猫的祖先起源于欧洲,而后迁徙至亚洲。因此,此次在匈牙利的发现再次成为“熊猫欧洲起源论”的佐证。 然而,对于“熊猫欧洲起源论”,国家濒危野生动植物种质基因保护中心主任、浙江大学生命科学学院教授方盛国则坚定认为,“大熊猫起源于……”如此的表述从科学角度来看是不严谨、不合适的。 “除非把地球上所有地方的化石都覆盖到,进行比较,才会有一个比较准确的判断。另外,值得注意的是,还有很多地方地质条件不适合保存化石,也许更早的信息无法被记录下来。所以如果此次研究真实,那也只能说这是目前为止已经发现最早的熊猫化石,不能说它就是大熊猫的祖先。假如以后又在其他地方发现年代更久远的化石,那就不对了。” “中新世晚期在欧洲和中国发现类似动物的化石,这一点非常有趣,这意味着这两个区域间有大量生物迁徙。”加拿大古人类学家大卫·贝根说。 “大熊猫的直系祖先很可能就来自于亚洲,但是它们与欧洲更古老的种类也有联系,后者是它们灭绝的旁支。”法国科学家胡安·阿贝拉分析称。 “大家都喜欢大熊猫,所以才争” 方盛国认为,大家都喜欢大熊猫,所以才会去争,都希望它是在自己国家起源的,在科研方面也会有更大的动力去做研究。 据他介绍,大熊猫在欧洲300多万年以前曾有分布。1万多年以前,越南、缅甸、老挝、泰国也有野外大熊猫,只不过随着气候变化、人类活动,野外大熊猫都完全消失。也就是说,大熊猫从前并不是中国独有的。 对于此次国外科研团队的研究成果,方盛国表示尚未详细关注。不过,据他介绍,在此之前,一般认为大熊猫最早出现的时间是800万年前,是生活在中国云南禄丰的始熊猫。欧洲从前有一个熊猫的分支(葛氏郊熊猫),但是300多万年前就已经灭绝了。 据方盛国介绍,距今800万年到300万年期间,始熊猫是比较普遍的,那个时候它们还是吃肉的,只有狐狸大小;距今240万年,时值第四纪大冰川期,气候急剧变化变得寒冷,大部分的熊猫都死去了,最后存活下来的是早期的小种大熊猫。为了适应环境,它们变成了开始吃竹子的熊猫,体型也比以前更大;距今70-50万年前,小种大熊猫才进化形成巴氏亚种大熊猫。随后,经过气候变化,大熊猫逐渐进化成现在的样子。2017-11-03

-

法国南部发现一种全新恐龙——Matheronodon provincialis拥有剪刀式牙齿法国南部发现一种全新恐龙——Matheronodonprovincialis拥有剪刀式牙齿 (化石网报道)据太平洋电脑网:科学家发现一个7000万年前的恐龙新物种,拥有大量的剪刀式牙齿。本周在科学报告杂志上描述了在法国南部发现的一种全新恐龙,它被称为Matheronodonprovincialis,这个新物种发现的化石包括一个8英寸长的右上颚,和一些松散的牙齿。研究人员根据下颌尺寸估计这只恐龙可能长到16英尺长。 比利时皇家自然科学研究所PascalGodefroit领导的古生物学家仔细观察了这只恐龙的嘴巴。他们发现它具有切割齿形状的牙齿,从前到后大约两英寸长,高几乎是两英寸半宽,比驾驶执照要短一些。CT扫描显示两组替代牙齿隐藏在下颚里面。像现代爬行动物一样,这些牙齿会长大,以代替破旧磨损的牙齿。 研究人员表示,这种素食主义者在8400万年前到7200万年前生活在欧洲大陆,其牙齿比其他恐龙物种的牙齿更重,牙齿前面厚厚的珐琅层以及锯齿状的剪刀式牙齿,可以切割古老棕榈树的坚韧纤维叶作为食物。2017-11-03

-

“魔鬼蛙”真能吃掉恐龙?(化石网报道)据科技日报(陆成宽):如果评选地球上生存过的哪种动物最大、最凶猛,相信很多人会不假思索地选择“恐龙”。恐龙统治地球1.6亿年,是名副其实的陆地霸主,几乎没有其他种类的天敌。然而出乎意料的是,澳大利亚阿德莱德大学的科学家最近在《科学报告》上发表论文称,生活在6500—7000万年前的恐龙时代的大型青蛙竟然以恐龙为食。这项挑战“常识”的发现一经发布,不少人就发出了一连串的疑问。真的有这种青蛙吗它究竟有什么神奇的本领竟能吃掉恐龙这种猛兽 能吃恐龙的青蛙究竟得多大 科学家将这种神秘的青蛙命名为“魔鬼蛙”,又叫“魔鬼蟾蜍”。魔鬼蛙的首个化石碎片发现于1993年,此后科学家收集了足够的化石碎片才将其“组合而成”。发现这种魔鬼蛙的纽约州立大学石溪分校的古生物学家大卫·克罗斯表示,它比生活在现代的任何蛙类都要大,可能是地球上有过的最大的蛙。 当今,世界上最大的青蛙是非洲巨蛙,它可以长到30厘米左右,重逾3千克。若是将它的两腿拉开,其身长可达七八十厘米。但是与魔鬼蛙相比,非洲巨蛙的体型还是稍微“娇小”了点。研究发现,魔鬼蛙像保龄球一样大,长达41厘米,重达4.5千克。这种近半米大的青蛙,想来也是极可怕的。同时,它还有厚重的头部骨骼和牙齿,有宽大的嘴巴和强有力的下巴,吃起东西来绝对不会细嚼慢咽。 虽然,如此看来魔鬼蛙确实很凶猛,但是要说它能吃掉恐龙,还是很难让人信服,毕竟在巨大凶猛的恐龙面前,它顶多算是个“小喽啰”。不过,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、中国古动物馆馆长王原告诉科技日报记者:“魔鬼蛙应该吃的是恐龙的幼崽或小型恐龙。” 早在2008年,科学家就怀疑这种“青蛙之王”可能以恐龙幼崽为食。进化生物学家苏珊·埃文斯在当年接受英国广播公司采访时说:“如果它拥有攻击性和学会伏击战术,那么它将成为小动物的强大捕食者,它的食物很可能是由昆虫和蜥蜴这样的小脊椎动物组成的,但是魔鬼蛙吃过恐龙幼崽也是有可能的。”现在这种假设得到了阿德莱德大学国际生物学家研究团队的证实。 科学家认为,魔鬼蛙会凭借草丛、泥地等环境伪装自己,一动不动地盯着周围的状况,假如看见大型动物路过,就会“保持不动”,如果碰见蜥蜴或小恐龙通过,便会迅速出击。 能吃恐龙的青蛙究竟有多凶 阿德莱德大学生物科学学院的研究员马克·琼斯在一份声明中指出:“考虑到魔鬼蛙的咬合力和当时的生存环境,其绝对有可能以年幼的恐龙为食。”那么,魔鬼蛙的咬合力究竟有多大,能让科学家就此证实它能够吃掉恐龙呢 因为这种巨型青蛙已不复存在,所以研究人员不得不通过分析现存的青蛙来计算其大致的咬合力。他们通过对魔鬼蛙的近亲角蛙进行一系列实验,并结合两种青蛙的骨骼构造特点对比数据,推测出结论。 实验发现,头部宽度为4.5厘米的小角蛙的咬合力已经能达到30牛顿,相当于6公斤的重量。另外研究人员估计,在南美发现的巨型角蛙可以用大约500牛顿的咬力咬住猎物,其头部大小接近10厘米。根据对史前青蛙化石强有力下颚和牙齿的分析及按青蛙体型大小比例推算,研究人员估计已经灭绝的魔鬼蛙的咬合力有2200牛顿,这可以和强大的哺乳动物狮子的咬合力相媲美。 对此,加州州立理工大学的克里斯托弗·拉宾教授说:“这样的咬合力相当于50千克的水放在一根手指指尖上带来的压力。”其足以让魔鬼蛙猎食恐龙了,虽然其猎食的只是体型较小、体质较弱的那些恐龙。 克里斯托弗·拉宾教授称:“这是人类第一次测试蛙类的咬合力。在实验中,角蛙的咬合力非常强,而且它们一咬住猎物就不会松口。而魔鬼蛙的咬劲将更为可怕,我绝对不会想被它们咬上一口。” 相关链接 魔鬼蛙与现代蛙生活在一块大陆 魔鬼蛙的化石发现于非洲马达加斯加岛。科学家表示,尽管魔鬼蛙生活在远古时期,但它与现今生活在南美的蛙类很相似。这证明了曾经马达加斯加岛与南极洲和南美相连。“青蛙的皮肤通透,它们无法在咸水中生活,所以也无法跨越大洋的障碍。魔鬼蛙生活的马达加斯加在非洲,与南美洲之间有大洋的阻隔。然而在距今2亿多年前,地球上的大陆是一块完整的大陆,叫泛大陆。那个时候南美洲和非洲是连在一起的。南极洲也与南美洲和非洲相连。所以如果马达加斯加的魔鬼蛙与南美洲的现代蛙类相似,就说明它们的共同祖先生活在泛大陆还没有分裂的时候。”王原说。2017-11-03

-

导致恐龙灭绝的大型小行星比此前科学家认为的更具破坏性导致恐龙灭绝的大型小行星比此前科学家认为的更具破坏性 (化石网报道)据cnbeta:大型小行星撞击地球导致恐龙灭绝被认为是地球历史上最重要的事件之一,如果没有这次撞击,人类可能永远不会存在。新的研究研究证明,导致恐龙灭绝的大型小行星比此前科学家认为的更具破坏性。 这项研究主要集中在小行星撞击本身的影响以及事件中排出的各种气体总量,这一论文发表在《地球物理学研究通讯》(GeophysicalResearchLetters)杂志上。要了解小行星撞击后地球上的气候变化如何发生剧烈变化,科学家们需要依靠计算机模型。数据基于对撞击现场的研究,也就是今天墨西哥尤卡坦半岛附近的Chicxulub火山口。 此前小行星撞击的计算机模型并不像新版本那样精简,它考虑到释放的气体的速度。这些速度对这种材料是否能够进入大气层和更大规模地影响气候产生巨大的影响。过时的模型简单地假定所有被排出的气体都进入大气层,这似乎并非如此。 根据最新的数据,这次撞击比以前认为的释放出更多的硫气,这将会对地球的气温产生毁灭性的影响。此前的估计表明,地球的气温骤降了47华氏度,这将会使许多物种面临灭绝厄运,但这项新的研究暗示说,气温可能更低。2017-11-03

-

非洲莱索托发现的足迹化石属于一种大型食肉恐龙新物种Kayentapus ambrokholohali非洲莱索托发现的足迹化石属于一种大型食肉恐龙新物种Kayentapusambrokholohali (化石网报道)据中新网:外媒报道,多国科学家组成的团队发现了2亿年前生活在非洲大陆南部的一种大型食肉恐龙留下的脚印。由此,科学家对这种新“发现”的恐龙进行了命名。 据报道,科学家在非洲南部国家莱索托首都所在的马塞卢区古地层表面发现了这些巨大的恐龙脚印。这些脚印长宽分别为57厘米和50厘米,有三个脚趾。 据估算,这些脚印的“主人”身长约为9米,是狮子的4倍,略小于身长可达到12米的暴龙,是在非洲大陆发现的最大型的肉食性恐龙。科学家将这种恐龙命名为Kayentapusambrokholohali。 科学家们表示,这项发现更重要的意义在于,它是类似霸王龙的掠食性恐龙存在于侏罗纪早期的首个证据。 相关报道:非洲发现的足迹化石属于一种大型食肉恐龙物种 (化石网报道)据cnBeta:如今,狮子,豹子等可能是非洲国家莱索托的主要食肉动物。然而与此前曾在这块土地上出现过的最大陆地捕食者令它们相形见绌。古生物学家近日在莱索托发现了一个以前未知的大型食肉恐龙的第一个证据。有关证据是一系列留在岩石中的足迹化石,可以追溯到2亿年前的早期侏罗纪时期。根据研究团队发现的波痕和干缩裂缝判断,那时候该地区可能是河岸。 每个足迹长57厘米(22英寸),宽50厘米(20英寸),三趾形足迹是目前非洲发现的最大同类足迹。研究人员估计新品种恐龙Kayentapusambrokholohali体长约9米(30英尺),平均臀部高度高3米(10英尺)。 这项研究的合著者FabienKnoll表示:“最新的发现非常令人兴奋,并且为南非地区食肉动物的种类研究提供新线索。那是因为这是当地大型食肉动物的第一个证据,这里此前被认为曾被食草恐龙、杂食性恐龙或者更小的食肉恐龙统治。它真的站在食物链顶端。” 然而新发现的物种不仅仅是“小池塘里的大鱼”:它巨大的体型使其在全球范围内处于领先地位。Kayentapusambrokholohali体型仅略小于体长约12米的霸王龙。 研究的另一位作者LaraSciscio表示:“这一发现标志着早期侏罗纪时期冈瓦那发现的第一种大型食肉恐龙-这是史前大陆,后来分裂成为非洲和其他地方。这使得它成为一个重要的发现。在全球范围内,这些大型足迹化石非常罕见,此前只有在波兰有类似发现。” 该研究成果已发表在《PLOSONE》杂志上。相关报道:非洲南部掠食性恐龙脚印被发现长58厘米有三趾 (化石网报道)据中新网:国际科学家团队发现2亿年前生活在非洲南部的巨大肉食性恐龙脚印。这是类似暴龙(T.Rex)的掠食性恐龙存在于侏罗纪早期的首个证据。 据悉,新发现恐龙被命名为Kayentapusambrokholohali,脚印长宽为57和50厘米,有三趾,身长估计约为9米,是狮子身长4倍,略小于身长达12米的暴龙。它同时是非洲大陆发现的最巨大双足肉食性恐龙。 来自曼彻斯特大学、南非开普敦大学、巴西圣保罗大学的研究者,将这项发现发表于公共科学图书馆期刊。 科学家在莱索托首都所在的马塞鲁区古地层表面发现该脚印。这里是后来分裂为非洲和其他大陆的史前冈瓦那(Gondwana)大陆的一部分。 据悉,这个地表覆盖着水流和波纹痕迹及干燥裂纹,显示此处在史前时代为水坑或河岸。2017-11-03

-

栩栩如生:科学家复原5亿年前寒武纪豌豆形球接子三叶虫模型(化石网报道)据新浪科技(任天):科学家和艺术家对一种5亿年前的古生物进行了复原。在复原模型中,可以看到这种古老节肢动物的丰富细节,包括软组织的形态。 这是一种三叶虫类,属于球接子目(Agnostida),学名为豌豆形球接子三叶虫(Agnostuspisiformis)【原报道译为“舟形球节子三叶虫”,实际为“豌豆形球接子三叶虫”,南古所注,下同】,其化石发现于斯堪的纳维亚半岛。尽管这种三叶虫活体的长度大约只有1厘米,但它们的化石被极为完好地保存在页岩和石灰岩中,科学家因而得以详细了解它们的解剖学特征。研究者之一、瑞典隆德大学的地质学教授马茨·E·埃里克森(MatsE。Eriksson)说:“化石细节的完好程度令人难以置信,这意味着我们可以掌握它们的全部解剖学特征,反过来又有助于解释它们的生态学和生活模式。”埃里克森等人的研究结果发表在近期的《地球科学综述》(Earth-ScienceReviews)期刊上。研究人员在论文中指出,豌豆形球接子三叶虫的幼虫通过多次蜕壳和外骨骼再生过程发育为成虫。它们的身体有两块盾板,在蜷曲起来的时候就像贝壳一样,具有保护作用。科学家对这种海生节肢动物的生活模式知之甚少,推测它们可能是从海水中撷取有机物质作为食物。对今天的科学家而言,这种奇特的寒武纪生物也可以作为指准化石(indexfossil)。指准化石是指一些只出现于一段特定时期的化石,能用来推知所处地层的地质年代。换句话说,如果某种指准化石出现在一个岩层中,那岩层的年代就确定无疑了。丹麦10Tons工作室的艺术家制作了豌豆形球接子三叶虫的生活模型。制作过程十分艰辛,还涉及到许多道手工制作工序,用黏土和蜡制模,用硅材料浇铸。最终的成品用半透明的硅质制成,大小相当于一个餐盘——比真实的个体大得多,但也更容易看清楚解剖构造。艺术家们制作了三个模型,一个呈部分打开的状态,模拟这种三叶虫游泳时的可能姿势;另一个则蜷曲起来,显示外骨骼如何起到保护作用;他们还做了一个扫描显微电镜下的形态模型。研究人员和艺术家们希望他们的作品能参与一个寒武纪海洋奇异动物的巡回展览。在论文中,他们将寒武纪称为“地球历史上最激动人心的时期之一”。寒武纪是显生宙的开始,距今约5.41亿到4.88亿年,当时地球上首次诞生了带硬壳的动物(更容易形成化石),并且数量繁盛,形态各异,被称为动物演化史上的大爆发时期。今天地球上主要的动物类群都是在寒武纪出现的,包括人类所属的脊索动物。真实的豌豆形球接子三叶虫化石 豌豆形球接子三叶虫可以作为指准化石。上图是艺术家们制作的模型,大小相当于一个餐盘,而真实生物只有1厘米大小。2017-10-24