科普文章

-

蝴蝶与飞蛾的最早化石证据:德国研究人员出土已知最古老的鳞翅目昆虫化石(化石网报道)据EurekAlert!:蝴蝶与飞蛾的最早化石证据。德国的研究人员出土了已知最早的鳞翅目昆虫的化石证据,鳞翅目昆虫包括了蝴蝶和飞蛾。这些多为翅鳞的化石为鳞翅目昆虫的演化史提供了重要的线索。

在他们的发现中,T.J.B. van Eldijk和同事对大约70个翅鳞及翅鳞碎片进行了分析,它们来自德国北部的某钻芯,其年份定在大约2亿年前的三叠纪- 侏罗纪的界线。他们在这些翅鳞化石中发现了各种形态;他们说,这些翅鳞可被归类为不同的仍然存在的种系分支。也许最值得注意的是,在这些非常古老的翅鳞化石中,有一些显示出了仍然还活生生存在的有喙亚目飞蛾的特征,有喙亚目飞蛾具有被称作象鼻喙的复杂吸吮进食器。

有喙亚目飞蛾所摄食的大多为被子植物(即会开花的植物),作者们说,因为来自这组昆虫的发现提示,有喙亚目飞蛾的起源时间可能早于被子植物,但是,鳞翅目昆虫可能先是依赖于裸子植物(这些植物不会开花)来满足它们的营养需求,但它们后来转成以被子植物作为其主要的食物来源。这一宿主食物偏好从裸子植物向被子植物的转变挑战了吸吮长鼻喙的发育是对被子植物花朵演化的一个适应性反应的观念。作者们还提出了在大多数鳞翅目昆虫中所见的吸吮长鼻喙演化原因的假说,吸吮长鼻喙取代了较早世系鳞翅目昆虫的咀嚼口器;他们说,这一通过长鼻喙向专性摄食液体的转变最有可能是对三叠纪晚期普遍的炎热和干旱做出的演化反应。

作者们相信,他们的结果将成为未来对蝴蝶和飞蛾演化研究的重要基础。2018-01-15 -

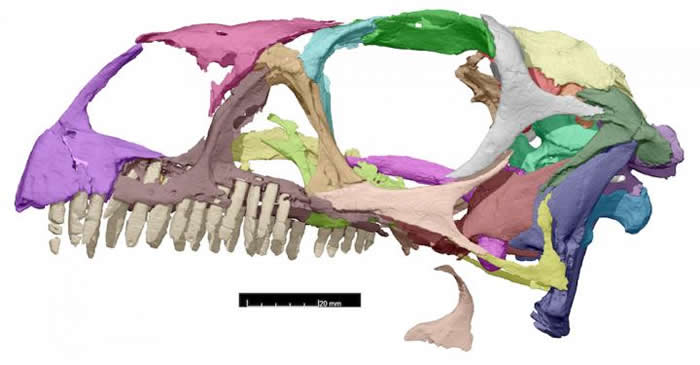

南非研究人员用CT扫描2亿年前巨椎龙头骨化石 3D模型文件已开放下载

南非研究人员用CT扫描2亿年前巨椎龙头骨化石,3D模型文件已开放下载

(化石网报道)据cnbeta:为了通过化石揭开2亿年前的巨椎龙(Massospondylus)的更多秘密,南非约翰内斯堡金山大学的博士生Kimberley Chapelle决定采用该校的计算机断层扫描(CT)技术来重建它的每一块头骨,从而研究其头盖骨内的微小特征。她的相关研究成果和发现,已于1月12日在开放获取的科学杂志《PeerJ》上发表,合著者为Jonah Choiniere教授。

虽然此前也有其它研究巨椎龙的科学项目,但学界一直未能对它的头骨进行深入的解剖研究。

Kimberley Chapelle的论文中提到了关于巨椎龙内耳和中耳的外观的描述和相互联系;神经如何将头骨的不同部位与大脑相连接;以及大脑周围的骨骼为何没有完全融合。

有趣的是,Kimberley Chapelle接受Eureka Alert采访时表示,他们开放了这个3D模型的下载,感兴趣的人们可以在自己的家中3D打印一个!2018-01-15 -

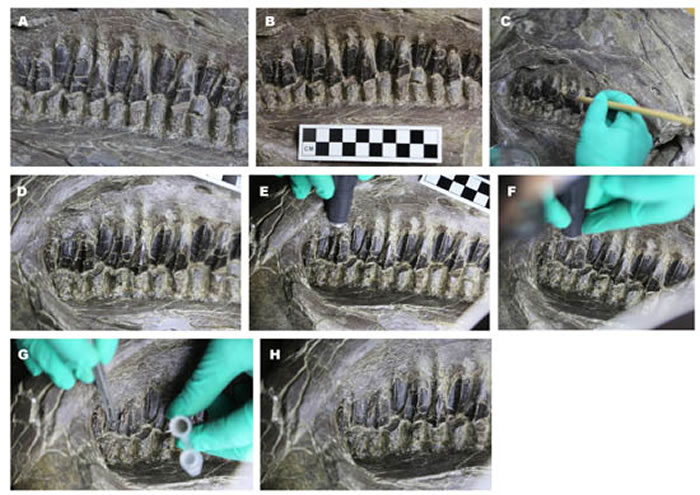

中国科学家在恐龙“牙结石”中提取到1亿多年前迄今最早禾本科植物起源信息(化石网报道)据新华社北京1月9日电(屈婷):在一块距今1亿多年前的鸭嘴龙类恐龙(马鬃龙)的牙齿周边,吴妍、尤海鲁和李小强三位中国科学家从一种疑似“牙结石”的结构中,提取到了迄今最早的禾本科植物起源信息。而禾本科植物与恐龙、人类的命运休戚相关,新获得的这一最早化石纪录将为科学界旷日持久的“追踪”提供重要线索。

禾本科植物家族中,包括水稻、小麦和玉米等人类社会最重要的农作物。人类正是驯化了野生的禾本科植物,比如水稻,才发展出了稻作农业。可以说,禾本科植物的利用与驯化伴随着智人全球扩张的脚步。

这项发现其实是马鬃龙齿边的一些植物表皮和植硅体残留物。对于禾本科植物来说,最先分化的、最接近共同祖先的这一类,在生物学上呈现出两大性征:表皮细胞含有短细胞对;植硅体呈现哑铃结构。幸运的是,此次提取到的物质与之完全相符。

这意味着,禾本科植物起源的“关键节点”大幅提前到了距今1亿多年的早白垩纪。

35岁的吴妍主导了这一多学科交叉的研究,包括地质学、植物学和古生物学。她谦虚地将此发现称为“意外的附赠”,因为此前从未有人尝试在恐龙牙齿周围提取植硅体。

这位文雅的女科学家是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所古环境演化室的副研究员。她的研究“武器”正是植硅体——植物身体里的化石。人类学家、考古学家往往在人骨化石的牙齿上提取这种物质,以获得死者生前的食性信息。吴妍想:何不把这种方法用在恐龙身上?

马鬃龙就这样“闯”入研究者的视线。它的牙齿是恐龙世界的一个谜题:只有它的牙周有一些看起来疑似“牙结石”的物质,但谁也不知道那究竟是什么。吴妍决定放手一试,4年的努力工作后,“意外之喜”悄然而至。

对于禾本科植物的起源,科学界争论不休。在该项发现之前,最早的禾本科化石纪录在印度被发现,那是距今7200-6600万年的晚白垩纪。

吴妍说:“这次的新发现为解决这些争论提供了有力证据。”如果说,最早的禾本科植物,类似于芦苇、丛生竹类等已经登上鸭嘴龙类恐龙的“食谱”,那么禾本科至少在早白垩世的晚期就已经出现。

吴妍指出,在那个时候,印度还在南半球的冈瓦纳大陆,而中国所在的东亚地区位于劳亚古陆,两者相互隔离。“也就是说,这一发现令禾本科起源地之谜更加扑朔迷离。”

有趣的是,科学家还希望这一化石证据能帮助解开恐龙灭绝之谜。毕竟,在晚白垩纪的最后一年,地球曾经的主人——恐龙灭绝了,但禾本植物却活了下来。谁知道,这些化石里是否埋藏着这场悲剧的蛛丝马迹呢?

“我们可能会把植硅体研究广泛应用在中生代和新生代的脊椎动物化石纪录上,寻找化石中常常被忽略的植硅体信息,补全地球生命历史中更多的片段。”吴妍说。

相关报道:古脊椎所首次发现恐龙化石保存1亿多年前禾本植物起源信息

(化石网报道)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:注重学科交叉,拓展研究方向,一直是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所科研宗旨之一。吴妍、尤海鲁和李小强三位研究人员经过近四年的努力,近日取得重要研究成果,从一亿多年前早白垩纪晚期发现的鸭嘴龙类恐龙(马鬃龙)牙齿周边保存的一种特殊结构中,成功提取到植物表皮和植硅体残留物。经过深入分析和对比研究,揭示这些含有短细胞对的表皮细胞和哑铃型结构的植硅体属于禾本科(草)最基干类群,将禾本科最早的化石记录大幅提前到1亿多年前的早白垩世,为禾本科植物起源研究提供了重要证据。

禾本科是单子叶被子植物中最重要的一类,包括了水稻、小麦和玉米等人类最重要的农作物。然而禾本科植物的起源长期存在争议,而此项发现之前已发现最早的禾本科植物化石记录在晚白垩世,现代分子生物学研究则认为禾本科植物起源时间介于59-129百万年前。恐龙化石中保存的禾本科植物信息的发现,不仅显示类似芦苇或丛生竹类的最早草类已包含在鸭嘴龙类恐龙的食谱之中,也为研究恐龙与植物的协同演化,重建白垩纪陆地革命之始的植物类型提供了新线索。目前,研究人员正在对保存了植物表皮和植硅体的恐龙特殊结构及性质进行深入研究,并努力将植硅体等指标研究更广泛地应用到中生代和新生代脊椎动物化石记录中,积极拓展这一新的交叉研究方向。

该项研究获得国家自然科学基金和国家重点基础研究发展计划项目的资助,相关成果发表在我国高影响因子期刊“National Science Review”上。2018-01-15 -

澳大利亚35亿年前化石证实最早的地球生命直接证据

图为2017 年 12 月 15 日,地球科学教授约翰?瓦莱 (John Valley) 在美国威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison)威斯康星二次离子质谱仪实验室 (WiscSIMS) 拍照留念。图片来源:威斯康星大学麦迪逊分校/杰夫?米勒。

(化石网报道)据中国文物网(编译:纪璐):日前,科学家称,经过10多年的艰苦努力,他们终于研磨出一块包含着肉眼不可见化石的澳大利亚岩石样本,并证实了最早的地球生命直接证据。

《美国国家科学院院刊》 (Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表了这些 35 亿年前珍贵化石的研究结果,其中许多化石比人类的头发还要细,因此实践操作非常困难。

值得一提的是,此前,其他科学家团队已经报告了更早的化石生命迹象,可追溯至 39.5 亿年前。但这些研究要么是基于微体化石的表面形状,要么是根据其化学痕迹,而非二者兼具。

美国威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison) 地球科学教授、首席作者约翰?瓦莱 (John Valley) 在接受法新社采访时表示:“此类研究都不能被认为是生命证明。这是我们第一次获得形态学印记和生命化石指纹的最古老岩石标本。”

在该岩石中发现的圆柱形或蛇形结构内保存着十一种微生物遗迹。

其中一些细菌现在已经绝迹,而另一些则与当前微生物类似。

1982 年,相关工作人员在澳大利亚西部顶燧石矿藏中发现了这些微小化石。1993 年和 2002 年发表的两篇科学论文都针对该岩石表面微生物含量展开了论述。

但评论家们提出了一些问题,认为它们不是生命,而是仅仅看起来像生物标本的奇特矿物。

因此,瓦莱及其研究员们花费十多年的时间开发了一种技术来梳理化石内容。

该报告称,美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员改进了一种名为“二次离子质谱仪 (SIMS)”的工具,可以一次将原始样本磨掉一微米,而不破坏“悬浮在岩石不同岩层和包裹在坚硬石英层中的化石。每块微体化石大约 10 微米宽,八块微体化石加起来相当于人类头发的粗细。”

这项技术支持科学家从每块化石中检测碳 13 与碳 12 的比率,并与不含微体化石的岩石部分进行比较。

瓦莱解释道:“碳同位素比的差异与其形状有关。如果它们不是生物,则没有理由存在这种相关性。”

其中一些微生物生命被认为依靠太阳产生能量,而另一些则消耗甲烷,后者是地球早期大气中的重要组成部分,早于氧气。

瓦莱表示:“这是一个完善的微生物群落。”

一些科学家全身心地寻找首个生命证据,急于找出大约 46 亿年前地球形成后出现的最早迹象。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校 (University of California, Los Angeles, UCLA) 古生物学教授、联合作者威廉?绍普夫 (William Schopf) 表示,微生物生命可能早在 43 亿年前就开始出现了。

他说道,35 亿年前,多种不同微生物的存在表明“实质上,生命很早以前就已经存在,但没有人知道有多早,而且这也证明原始生命很容易形成并演进为更高级的微生物”。

今年9 月,在《自然》杂志上发表的另一篇研究文章称,研究人员在加拿大岩石中发现了 39.5 亿年前的生命化学痕迹。

该研究宣布了地球上最早的生命证据,但也引起了质疑。

瑞典斯德哥尔摩 (Stockholm) 自然历史博物馆 (Museum of Natural History) 地质学家、评论家马丁?怀特豪斯 (Martin Whitehouse) 表示,《美国国家科学院院刊》报告似乎是“一个不错的研究成果”。

他通过电子邮件告知法新社记者,“较之加拿大研究,主要的差别在于这些新发现是保存形态学印记的真实化石,而不仅仅是石墨斑点。在我看来,加拿大示例的地质年代学解释从根本上就存在缺陷,而《美国国家科学院院刊》报告的年代测定非常明确。”

研究人员希望有朝一日,他们的技术能够应用到其他微体化石研究,甚至用于研究来自地球之外宇宙天体的物质。2018-01-08 -

1.5亿年前侏罗纪“海怪”蛇颈龙曾在南极水域出没

1.5亿年前侏罗纪“海怪”蛇颈龙曾在南极水域出没

(化石网报道)据中央社布宜诺斯艾利斯22日综合外电报导(钟佑贞):阿根廷科学家发现了巨型肉食性海洋爬行动物蛇颈龙(plesiosaur)的遗骸。这个长达12公尺的4鳍动物1亿5000万年前生活在南极洲,正当侏罗纪晚期。

法新社及南非「时报即时消息」(Times Live)报导,这是南极洲迄今发现的最古老生物。

阿根廷国家科技研究委员会(NationalScientific and Technical Research Council)的古生物学家卡瓦里(Soledad Cavalli)说:「这个地点可以找到各种鱼类、菊石及一些双壳类生物,但我们没料到会发现这么古老的蛇颈龙。」

布宜诺斯艾利斯附近国立马坦萨(La Matanza)大学发表声明说,这种「令人惊讶」的发现以往从无纪录。

卡瓦里说:「这是非常特别的发现,因为外界公认现场的岩石类型不利保存骨骼,如这种海洋爬行动物的脊椎骨。」

阿根廷南极研究所(IAA)的雷古洛(MarceloReguero)表示,南极洲原属冈瓦那大陆(Gondwana),澳洲、新西兰、印度、马达加斯加、非洲及南美洲也曾是这块大陆的一部分,后来因大陆漂移而分裂。

相关报道:古生物学家证实古代“海怪”蛇颈龙曾经在南极水域出没

(化石网报道)据cnBeta:外媒报道,科学家们首次在南极发现1.5亿年前的著名物种蛇颈龙的残骸。这一发现表明,这种古代“海怪”曾经在当时的冈瓦纳超大陆水域出没。冈瓦纳超大陆最终分裂成南极洲本、澳大利亚、新西兰、印度、非洲和南美洲等。

这只史前蛇颈龙有长长的脖子,强壮的身体,和四个强大的鳍脚,蛇颈龙用其在水中推动自己。这个发现对于研究人员来说是一个令人兴奋的消息,研究人员此前不知道任何蛇颈龙物种早就在这个地区生活过。

阿根廷国家科学和技术研究委员会的古生物学家Soledad Cavalli解释说: “在这个地方,你可以找到各种各样的鱼类,菊石类,一些双壳类动物,但是我们没有想到能找到这样一种古老的蛇颈龙物种。这项发现是非常非凡的,因为现场的岩石类型不被认为有利于遗骸的保存。”

这种古代生物被认为主要以鱼类为食,利用它们特殊的身体在海洋水域前行,并用强大的下颚捕食猎物。由于过去的化石证据揭示了其从鼻子到尾巴可以长达近40英尺,这种水生爬行动物一定是相当有技能的掠食者。

一些隐生生物学家甚至相信这些动物生存能力很强以至于它们一直活到今天,传说中的尼斯湖水怪就是现代蛇颈龙的一个例子,科学家在一个多世纪以来一直无法揭开尼斯湖水怪的谜团。2018-01-08 -

研究发现翼龙无法在破壳后立即飞行 需要父母哺育

2017 年 11 月 30 日拍摄的资料图片,显示了在中国西北部维吾尔自治区哈密市博物馆内展出的翼龙遗骨化石(上部)和一枚龙蛋。

(化石网报道)据中国文物网(纪璐):近日,相关研究人员称在对目前发现的最大规模翼龙蛋化石群进行深入研究后发现,翼龙无法在破壳后立即飞行,需要父母哺育。

据了解,翼龙不仅是爬行动物,而且还是昆虫类物种之后,第一种进化出动力飞行能力的生物,这意味着它们可以通过扇动翅膀停留在空中,而非简单的跳跃和滑翔。

首次发现的翼龙遗骨化石距今已有2.25 亿年之久。该生物在大约 6500 万年前与恐龙一同灭绝。

到目前为止,科学家已经发现一些尚未孵化完成的翼龙蛋化石,其中三枚在阿根廷,另外五枚保存在中国。

在美国《科学》杂志上发表的一份最新报告显示,中国古生物学家在该国西北部新疆维吾尔自治区哈密市发现了大量翼龙蛋。其中,仅在一个 10 英尺(约为 3 米)长的砂岩石块中就发现了 215 枚翼龙蛋化石,这是迄今为止发现的最大规模翼龙蛋化石群。有基于此,相关工作人员开展了大量研究。

巴西古生物学家亚历山大?凯尔纳 (Alexander Kellner) 在接受法新社采访时表示:“由于此类化石非常脆弱,因此能够在同一个地方找到这么多翼龙蛋化石让我们感到非常惊喜。因为这个令人震惊的发现,我们首次可以深入探讨此类动物的行为。”

十六枚含有胚胎的龙蛋化石属于一种名为“天山哈密翼龙 (Hamipterustianshanensis)”的翼龙物种。

该生物成体直立高度约为 4 英尺(1.22 米),翼展达到 11 英尺(约为3.35 米)。

此次发现的所有龙蛋化石都没有留下一整副翼龙遗骨,很可能是因为多年来暴风雨和洪水侵袭导致骨片缺损。

但科学家们确实发现了部分翼骨和头骨,以及一个完整的下颚,这有效地填补了翼龙生命周期的方方面面,而此前人类对此知之甚少。

该报告称,借助三维电脑断层扫描技术,工作人员发现了发育良好的完整股骨,这表明此类生物“在孵化后不久,即可利用功能发达的后肢”,但其胸肌无力。

亚历山大表示:“这说明在孵化后,翼龙可以行走,但却无法飞行。它们需要父母哺育,这是我们获得的最大发现之一。”

此外,该遗址各处还散落着一些成年翼龙遗骨,此迹象表明经过一段时间后,它们回到了同一筑巢点,这与现代海龟的习性非常相似。

大量翼龙蛋化石和遗骨遗迹说明该遗址曾遭受风暴袭击,并淹没在湖中,但因龙蛋具有浮力而与成年翼龙遗骨埋葬在一起。

此外,研究人员还指出破裂的龙蛋表面与蜥蜴蛋的柔软度相似。

这份研究报告中写道,“在一定程度上,所有翼龙蛋化石均已变形,这说明其具有柔韧性。”

据估计,其中一只年幼翼龙“至少两岁,在死亡时仍处于生长期。因此,越来越多的证据表明翼龙有着较长的孵化期”。

《科学》杂志上发表的一篇相关文章(作者为英国林肯大学 (University of Lincoln) 的查尔斯?德明 (Charles Deeming)博士)称,这项研究“因翼龙蛋的数量而引人瞩目”。

然而,许多问题仍然存在,例如是否像之前研究所述,每窝龙蛋的数目只有两枚;翼龙如何隐藏其龙蛋,在植被下还是沙土中;以及为何如此多的龙蛋出现脱水现象。

他写道:“希望其他同样大规模的化石群发现能够帮助我们解答这些问题。”2018-01-08 -

地球上植物赖以生存的光合作用在距今12.5亿年前开始出现(化石网报道)据新华社北京12月25日电(张莹):加拿大研究人员的一项新发现表明,地球上最古老的藻类化石约有10亿年历史,在此基础上推算,地球上植物赖以生存的光合作用大约在距今12.5亿年前开始出现。

这项发表在新一期美国《地质学》杂志上的研究首先解答了关于最古老藻类化石年龄的谜题。1990年,一种红藻化石在加拿大北极地区被发现,这种红藻是地球上已知的第一种有性繁殖物种,也被认为是已发现的现代动植物最古老祖先。对红藻化石的年龄此前没有形成统一看法,多数观点认为它们生活在距今约12亿年前。

为了确定这种红藻化石的年龄,研究人员专门到加拿大巴芬岛收集包含这种红藻化石的黑页岩并用铼锇同位素测年法分析,认为红藻化石有10.47亿年的历史。

在确认红藻化石年龄基础上,研究人员用一种名为“分子钟”的数学模型来计算基于基因突变率的生物进化事件。他们的结论是,约12.5亿年前,真核生物开始进化出能进行光合作用的叶绿素。

复杂细胞在约21亿至16亿年前出现于地球,但多细胞生物直到8亿年前才出现,中间约有10亿年没有大的进化事件,似乎地球生物进化“停滞”了,这在古生物学中称为“无聊10亿年”。研究人员说,新发现表明“无聊10亿年”并非之前认为的那么“无聊”,而是可能在为有性繁殖及更复杂生命形式的出现聚集能量。

“(越来越多的)证据开始表明,‘无聊10亿年’后半段地球上的生物圈和自然环境比之前认为的更有活力。”论文第一作者、麦吉尔大学在读博士研究生蒂莫西·吉布森说。2018-01-08 -

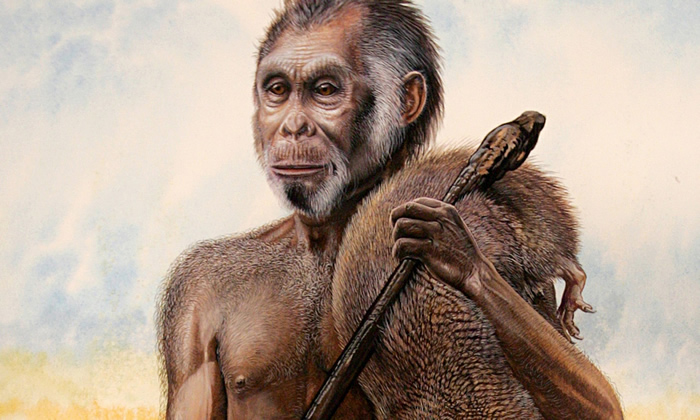

印度尼西亚梁布亚洞穴佛罗勒斯人的序列和年代校对(化石网报道)据第三届世界考古论坛(Thomas Sutikna,Mathew Toche):佛罗勒斯人是在更新世晚期灭绝的人类的一支,在印度尼西亚佛罗勒斯岛的山洞沉积中发现后,激起了世界范围的激烈科学讨论以及在任何学科很罕见的公众关注。2004年十月份,《自然》杂志公布了这一发现,即:有这样一种新的人类,他们同样是双腿直立行走并且可以使用石质工具,但是成年人的直立身高只有一米,而且大脑极小,仅与大猩猩的脑容量(400 CC)相同,此外,他们还具备过去一百五十万年以来的人类所不见的其他原始特征。这一震惊世界的发现直到今天仍被大家关注,它表明,更新世晚期的人类多样性要比今天丰富的多。换句话说,我们的人类物种曾经和其他种的人类共享这个地球。佛罗勒斯人究竟遭遇了什么到目前为止还所知甚少,但是最近基于过去十年考古工作的证据表明,佛罗勒斯人应该在六万到五万年前从梁布亚地区消失,而不是以前认为的一万八到一万二千年前。

最初测年结果被定在九万五到一万二千年之前,这些结果意味着佛罗勒斯人在佛罗勒斯生存的时间晚于现代人离开东南亚群岛并抵达澳大利亚的时间。在佛罗勒斯地区,现代人和佛罗勒斯人有三四万年的重合时间自然让人困惑,并对之前更新世晚期澳大利亚和其他东南亚岛屿的现代人证据提出了挑战。而佛罗勒斯地区最早的现代人类的证据也来自梁布亚,且年代限制在一万一千年。不过,在梁布亚进一步的发掘和研究澄清了这个年代学的问题。

基于最新的序列和年代学证据,现在佛罗勒斯人骨骼被认为在100,000 到 60,000年之前,和他们对应的石器测年为190,000和50,000年前。地层学序列上,佛罗勒斯相关沉积层的年代为46,000年前。在佛罗勒斯人最早被发现的地区,其基岩是侵蚀表面并且向北部倾斜下降。在基层之上是年代晚于20,000年的沉积——就是这些沉积造成了先前年代的错误。经过校对的年代包括对三个个体骨骼的放射性铀测年。相关测年说明沉积的最小年代范围是86.9 ± 7.9 到 71.5 ± 4.3 ka (LB1), 71.4 ± 1.1 到 66.7 ± 0.8 ka (LB2)和 66.0 ± 4.3 到 54.6 ± 2.1 ka (LB6)。 所有和佛罗勒斯相关的骨骼和文化遗物的年代都在60,000到50,000年前,这一测年结果综合了热释光等多种测年方法。另外,可信的证据表明,现代人出现于佛罗勒斯地区的年代在41,000 年前,甚至可能早到46,000年前。

作为佛罗勒斯人的典型遗址,梁布亚对佛罗勒斯人的消失时间和原因的相关理论的检测至关重要。但对50,000到20,000年前的沉积的发掘很有限。2017年,在洞穴中部的新发掘专门针对的问题是:相关大型动物群的存活年代是否晚于50,000年前?之所以选择这个区域发掘,是因为之前的试掘表明这些沉积的年代在50,000到20,000年前,并且发现了超过3,000件在原址保留的遗物和47,000件过筛发现的遗物,这些发现还需进一步鉴定分析。到目前为止还没有确定的佛罗勒斯人和大型动物骨骼发现,相反的是,所有发现的遗存都是小型动物,多是老鼠和蝙蝠。这表明这里的佛罗勒斯人和其他大型动物可能在50,000年前已灭绝,但这也需要对佛罗勒斯其他地区的进一步研究。如果在佛罗勒斯其他地方,这些动物群在距今50,000年以后还存在,很可能在他们最终灭绝之前都没有再返回梁布亚。相反的,我们目前发现的遗存和石制品的特征都表明其与现代人间的相关性。所有的证据表明,虽然直到全新世早期现代人类分布于梁布亚的人口密度都很低,但在此地的最早出现年代在46,000年前。在佛罗勒斯地区的考古发掘中,佛罗勒斯人在50,000年之后是否还存在仍然是需要进一步解决的问题。2018-01-08 -

65000年前生活于澳大利亚的现代人类(化石网报道)据第三届世界考古论坛(克里斯·克拉克森):现代人类何时走出非洲并扩散到亚洲、澳洲和太平洋等地这一问题困扰了几代考古学家,由于众多原因该问题一直很难解决。首先,遗传分析表明,人类走出非洲可能发生在60,000-80,000年前,这一测年远远超出了放射性碳测年的范围。因此,要确定这个时期遗址的时间,必须寻求其它测年技术。其次,许多古代人种如丹尼索瓦人、弗洛瑞斯人、尼安德特人,甚至直立人可能居住在亚洲的不同地区。因此确定特定遗址由哪些特定人种建立的极其困难。第三,现代人类到达东南亚岛屿、更新世时期萨胡尔陆地(澳大利亚和新几内亚)和众多美拉尼西亚岛屿的所走的路线现在已被冰后期海平面上升所淹没。因此,许多早期迁移时期的遗址肯定被淹没于水下。最后,这一时期的遗址一般不会有骨骼遗骸保存,因此石器工具和其他物品的生产者仍是神秘莫测。

澳洲是认识现代人类分布极其宝贵的地区,其原因众多。 首先,这个地区从来没有古老的人类居住,因此最古老的活动遗迹确属于第一批到达的现代人,这里是他们走出非洲漫长旅程的终点。其次,要到达澳洲和新几内亚,至少需要穿越65公里的大洋通道,这就需要有能够载人和充足的物资的远洋船只。第三,澳大利亚是世界上最干燥的大陆,拥有独特的动植物群,需要人类明显的适应和改变来开发新资源,采取新的居住和生存策略。 最后,遗传分析表明澳大利亚土著居民自从第一次到达此处以来就一直处于孤立状态,因此,这个大陆的文化和技术变化一定是独立于其他地方而发生的。

我们的研究目的是确定现代人最早什么时候达到澳洲,我们返回到Madjedbebe岩厦遗址(以前称为Malakunanja II),并利用合适的测年技术进行最先进的发掘工作,这些技术可以突破放射性碳测年的局限。我们的团队由岩石学专家、释光测年专家、地质考古学家、使用痕和残留物专家、放射性碳测年专家、人类生态学家、生物考古学家、动物考古学家、软体动物学家、地貌学家和古气候专家组成。

2012年和2015年,我们在两个漫长的季度发掘深度达3.5米。这个结果具有全球意义,因为这完全改变了我们对于最早人类到达澳洲及其广大区域的时间和性质的认识。 我们的研究结果加强了我们对现代人最初走出非洲并经亚洲到达太平洋边缘地带的科学认识。对发掘材料的研究包含了三大方面。第一,进行了该地区有史以来最全面的释光和放射性碳联合测年项目,由54个样品中的24800粒砂和50个AMS放射性碳样本进行年代测定。人类活动的新基准年代确定在65000 +/-5000年,将现代人到达该地的年代前推了至少15000年。其次,对遗址结构进行了综合研究,包括对石质工具进行拼合,对燃烧遗迹和相关的炉灶遗迹进行评估,对体量大的沉积物块进行薄片分析,以确定过去活动面和随后的干扰状况。多管齐下的研究显示该遗址没有受到严重的扰动,活动遗迹也没有受到后沉积过程的重大影响。第三,对遗址重大发现的研究表明,第一批进入该地区的现代人使用了当时技术相当复杂的石器,且进行了艺术活动,之前还从未有类似发现。该遗址出土了世界上已知最古老的石斧,并且在该地区首次使用磨石研磨种子,也是该地区进行颜料加工和添加反射云母以制造反射涂料最古老的例子。

在与当地Mirarr土著传统业主合作下,此研究于2017年7月在Nature发表,受到全球媒体的广泛关注和报道。它展示了现代人类到达澳洲的久远,并扩展了我们对早期人类技术能力的认识,例如跨越海洋的能力以及在澳洲独特环境中能使人群生存的行为弹性。2018-01-08 -

亚洲地区发现12万年前人类遗骸化石 或改写迁移历史

亚洲地区发现12万年前人类遗骸化石,或改写迁移历史

(化石网报道)关于人类进化历史,学术界普遍相信人类祖先在6万年前经历大迁徙,集体移离非洲大陆并孕育其他地区的人种。惟德国最新研究发现,人类可能在更早时期已经分批离开非洲,并与尼安德特人等智人繁衍后代,改写以往对人类迁徙史的认知。

马克斯普朗克人类历史科学研究所的科学家提出,过去10年在亚洲偏远地区发现的人类遗骸,可追溯至约7至12万年前,时间远超大迁徙,推断部分人类祖先可能早已离开非洲,甚至去到现今的澳洲地区。共同领导研究的教授彼得拉利亚(Michael Petraglia)指,首批人类祖先可能采取小群形式离开非洲,之后与早在亚洲地区生活的其他人族繁衍,相信人类进化史比想像更复杂。

英国科学家达尔文1871年在著作《人类的由来及性选择》提出人类具有单一起源地,假设现代人均源自一次大迁徙,并与其他人族结合的混血儿;学说广为学术界接纳。2017-12-19