媒体关注

-

【新华网】科学家揭秘1亿年前蚂蚁如何生活2020年8月10日 来源:新华网

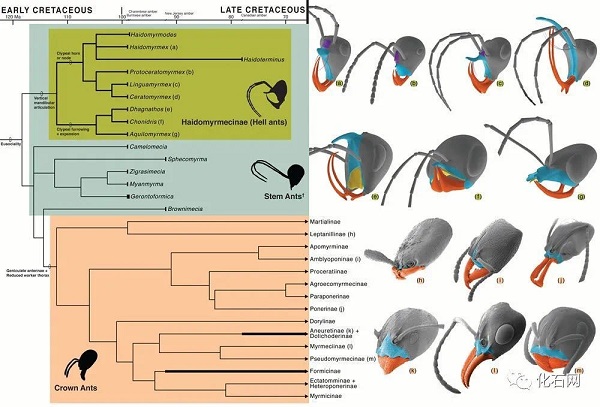

新华社南京8月10日电(记者王珏玢)原始蚂蚁长啥样?怎么捕食?跟现代蚂蚁有什么不同?近期,中、美、法三国人员合作研究,为人们揭秘了1亿年前原始蚂蚁的生活图景。研究表明,一类名为独角蚁的古老蚂蚁,可能是已知最原始的蚂蚁类群。它们并不像现在的同类一样群居,而是一类独居的捕食能手。

领导此项研究的中科院南京地质古生物研究所研究员王博10日介绍,独角蚁是一种生活在1亿年前白垩纪中期的原始蚂蚁,于2016年被首次发现。它们形态奇特,头部长着一对巨型镰刀状大牙,上唇基部还向上延长,在头上形成一个独特的“角”,因此被命名为独角蚁。如此“有牙有角”的凶悍造型,引起了人们的兴趣,近几年来,科学家已经发现近10种不同的独角蚁。

此次,科研团队进一步对独角蚁的形态、习性、演化等进行深入研究。研究者发现,独角蚁有一种独特的捕食方法:当长角触碰到猎物时,下方的两个大牙迅速抬起,两牙一角好比一个捕兽夹,将猎物牢牢锁住。不同种类的独角蚁,大牙和角的形态也有差异,以适应各自捕食的猎物。

研究人员还选取100多种现代和已经灭绝的蚂蚁类群建立数据库,与独角蚁进行比较。结果显示,独角蚁跟其他蚂蚁明显不同,它们可能是已知最原始的蚂蚁类群。在生存方式上,独角蚁之间也没有明确的分工,而是各自独居捕食。

“现在的蚂蚁擅长‘团队作战’,一个蚂蚁社群中,有明确而严格的社会分工。有意思的是,最原始的独角蚁,确是‘单打独斗’的能手。独角蚁在1亿年前十分繁盛,但在随后的2000万到3000万年里逐渐灭绝,跟其他原始蚂蚁一起,被更进步的现代蚂蚁类群取代。”王博说。

相关研究成果已于近日发表在权威学术刊物《当代生物学》上。2020-08-17 -

【EurekAlert】Jurassic fossils from northeastern China reveal morphological stasis in the catkin-yew

2020.7.11 From EurekAlert

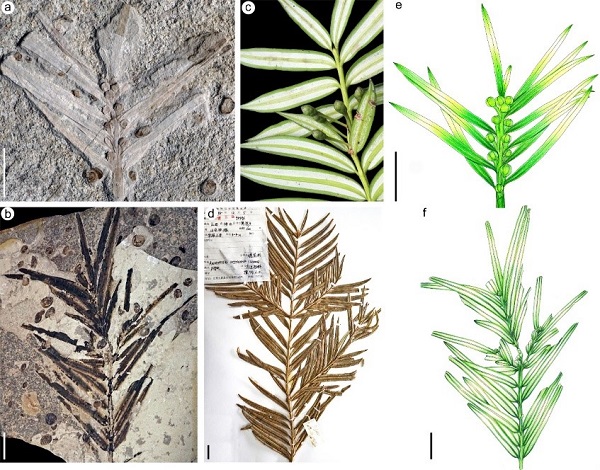

The Taxaceae are a distinct conifer family widely used in ornamental horticulture and are an important source of chemotherapeutic drugs (e.g., Paclitaxel). Fossil evidence of Taxaceae is based mainly on isolated leaves or leafy shoots for which the reproductive structures are unknown. However, several more complete fossils with attached seed-bearing structures show that Taxaceae had diverged from other conifers by the earliest Jurassic and were probably diverse during the Jurassic and Cretaceous.

Dong and colleagues add to knowledge of early Taxaceae based on well-preserved fossils from the Middle-Late Jurassic (~160 Myr) Daohugou Bed in eastern Inner Mongolia, northeastern China. The material includes the terminal portion of a leafy shoot with attached seed-bearing structures, and a leafy shoot with two-orders of branching in which each ultimate shoot has a terminal conical bud. The fossil leafy shoots have opposite and decussate leaves. Attached seed-bearing structures arise singly from the axil of a normal vegetative leaf and consist of a short, naked axis bearing a single terminal seed that is enclosed by pairs of opposite and decussate bracts.

These fossils bear a striking resemblance to the leafy shoots and seed-bearing structures of extant catkin-yews Amentotaxus and only differ in having shorter seed-bearing axes. Assignment of the fossils to the living genus is also supported by cladistic analyses based on morphological characters of living and fossil Taxaceae. These fossils are among the most completely known of all fossil Taxaceae. Extant catkin-yews are endangered and have very restricted distributions in Eastern Asia. The Daohugou fossils document that among the diverse extinct Mesozoic Taxaceae were ancient catkin-yews. Like Ginkgo biloba, the catkin-yews are living fossils that have undergone little morphological change since the Middle-Late Jurassic.

(a, b) cf. Amentotaxus from the Middle-Late Jurassic Daoguhou Bed in eastern Inner Mongolia, China. (c) Living A. yunnanensis. (d) Living A. argotaenia. (e) Reconstructive drawing of specimen in (a). (f) Line drawing of the two-order leafy shoot in (b).

###

See the article:

Dong C., Shi G., Herrera F., Wang Y., Herendeen P.S., Crane P.R., 2020. Middle-Late Jurassic fossils from northeastern China reveal morphological stasis in the catkin-yew. National Science Review, nwaa138. DOI: 10.1093/nsr/nwaa138

Link: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa138

2020-07-17 -

【现代快报】打造国内一流古生物科普传播中心,“凤凰·南古联合科学传播中心”成立

2020年7月16日 来源:现代快报

如何讲好古生物的故事?如何架起古生物学家和中小学生的桥梁?

7月15日,“凤凰·南古联合科学传播中心”成立暨战略合作协议签约仪式在中科院南京地质古生物研究所举行。

凤凰·南古联合科学传播中心揭牌现场

南京古生物研究所和江苏凤凰科学技术出版社将在出版、融媒体传播等方面进行深入合作。首批合作项目《发现·中国古生物大讲堂》将于近期正式启动,预计明年10月正式亮相。

手牵手!一个是古生物学界大牛,一个是出版界大牛

詹仁斌所长与傅梅社长签署战略合作框架协议

在签约仪式上,中科院南京地质古生物研究所所长詹仁斌与江苏凤凰科学技术出版社党委书记、社长傅梅签署了战略合作框架协议。

凤凰·南古联合科学传播中心揭牌

南京古生物所所长詹仁斌,江苏凤凰出版传媒股份有限公司党委书记、总经理佘江涛,南京古生物所科学传播中心主任兼博物馆馆长王永栋,江苏凤凰出版传媒股份有限公司总编辑徐海,共同为“凤凰·南古联合科学传播中心”揭牌。

南京古生物所所长詹仁斌致辞

“我们像是谈恋爱许久,今天终于领了结婚证书。”签约仪式上,詹仁斌一开口便逗笑了现场所有人。“我们双方的合作,可以追溯到1986 年。过去三十多年间,南京古生物所已在江苏凤凰科学技术出版社出版了二十余本科学专著和科普读物,获得了多项国家级和省部级大奖和荣誉。”詹仁斌指着桌子上排列整齐的精美图书说。

詹仁斌介绍,南古所是世界三大古生物研究机构之一,拥有国内顶尖的地质古生物研究专家团队,集聚了大量高端的优质古生物学术和科普资源。“我们研究所的标本馆收藏着 20 多万件模式化石标本,其中许多标本都是李四光等老一辈地质古生物学家研究过的。此外,所内有着一百余位科研人员,他们都有进行科学传播的强烈愿望和热情。科学传播也是我们的使命所在。”詹仁斌说,希望双方强强联合,将古生物学科研和科普成果的出版工作做深、做透。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司党委书记、总经理佘江涛致辞

佘江涛在致辞中表示,南京古生物所是全球顶尖的从事古生物学和地层学研究的专业机构,而凤凰传媒拥有着一支优秀的编辑出版发行团队以及摄制团队。“‘凤凰·南古联合科学传播中心’的成立,将搭建更高的合作平台,开启新的合作征程。”佘江涛说。

搭平台,打造国内一流科普传播中心

冷门?晦涩难懂?离我们很远?在许多人眼里,几亿年前、几千万年的古生物离我们的生活太遥远。事实上,它们既神秘,又鲜活有趣。

生命大爆发、大灭绝、恐龙称霸、古猿、人类 …… 地球存在了四十几亿年,可以讲述的故事实在太多太多,而“凤凰·南古联合科学传播中心”正是致力于在传播科研成果的同时,把这些有趣好玩的科学故事讲给普通读者听。

现场,与会嘉宾们围绕联合科学传播中心如何更好开展工作,分享了各自的见闻、思索及感悟。

南京古生物所党委书记、副所长杨涛

“地球四十几亿年的故事,值得长期研究和挖掘。越往前去,大家的认识就越少,我们只能不断地学习研究。现在,许多动物已经从地球上绝迹了。除了采取一系列补救措施之外,也应该向读者讲述它们的演化故事。而且,公众的科学素养确实需要进一步提高。”南京古生物所党委书记、副所长杨涛说,古生物学领域有很多资源和选题有待开发。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司总编辑徐海

徐海表示,现代人喜欢广泛阅读,古生物学领域中这些极其稀缺和罕见的事物、故事正符合未来读者的兴趣口味,这类出版物也会填补市场的缺失。

江苏凤凰科学技术出版社党委书记、社长傅梅

“我们会将‘凤凰·南古联合科学传播中心’打造成全国一流的科普传播中心。”江苏凤凰科学技术出版社党委书记、社长傅梅说,“南古所和凤凰集团强强联合,将在高水平合作平台的基础上,将进行品牌建设和市场培育,运用互联网思维努力做好科学传播工作。”

讲故事,院士牵头讲故事给中小学生听

双方刚签完协议,就已经酝酿首批合作项目 。

现代快报记者了解到到,“凤凰·南古联合科学传播中心”首批合作项目是《发现·中国古生物大讲堂》。这个“大讲堂”比较特殊,既有科普视频,又有配套的图书出版。

“《发现·中国古生物大讲堂》是由中科院院士、南古所研究员戎嘉余领衔,带领20余位优秀中青年古生物学家,面向中小学生,讲述地球生命演化历史,以及最新的古生物相关知识。”南京古生物所科学传播中心秘书兼《化石网》主管盛捷说。

盛捷说,“青少年是祖国的未来和民族希望,我们希望青少年通过对古生物学科知识的了解和学习,更能关注和喜爱上科学,培养自己探索科学的精神,为自己的明天、祖国的未来种下科学的种子。”

王永栋主任和科技社郁宝平总编辑签约首个合作项目《发现·中国古生物大讲堂》

而之所以选择视频的形式,是因为现如今短视频成为传播知识的重要工具,引领着互联网上的科学传播,助推知识普惠进一步发展。科普视频制作完成后,将在多个知识传播平台发布。今后,联合科学传播中心还将打造国际化的高端学术专著、具有深度探索内容的科普系列读物等系列产品。

现代快报 +/ZAKER 南京记者 胡玉梅 阿里亚 / 文 牛华新 / 摄

2020-07-16 -

【新华网】中美学者新发现一类植物“活化石”

2020年7月13日 来源:新华网

新华社南京7月13日电(记者王珏玢)记者13日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中、美古生物学者最近发现一类新的植物“活化石”:穗花杉。这类植物至少可以追溯至1.6亿年前的侏罗纪,且形态没有明显变化,对人类了解生物演化具有重要意义。

研究主要参与者之一、中科院南古所博士董重介绍,所谓生物“活化石”,是指一些延续了上千万年的古老生物。与它们同时代的其他生物早已绝灭,只有它们独自保留下来,并留存着过去原始的特性。不论是动物还是植物“活化石”,都保留有很多珍贵的演化信息。

此次,研究团队在我国内蒙古宁城道虎沟村的侏罗纪化石层中,发现了两枚穗花杉化石。这两枚化石约有1.6亿年历史,保存了远古穗花杉枝、叶、芽、种子等重要结构。这些结构的样貌与现代穗花杉几乎完全一致。进一步的形态分析表明,化石里的远古穗花杉可以归入现代穗花杉属植物。这说明,现在的穗花杉是一类延续了至少1.6亿年的古老植物。

相关研究成果于近日发表在《国家科学评论》上。2020-07-14 -

【科技日报】这些昆虫为何穿越亿年仍能“自带光芒”2020年7月8日 来源:科技日报

此前有学者曾在距今5000万年前的始新世印痕化石中,发现过与颜色有关的昆虫纳米结构,但一亿年前的昆虫是否已经演化出结构色一直成谜。

从孔雀羽毛的艳光四射,到毒箭蛙的明亮警告色,再到北极熊的白色伪装。动物王国里,生龙活虎的动物们用各种体色,掩饰各种“心机”。

昆虫是地球上物种数量最多的生物,展现了极其丰富的颜色。它们的颜色分为色素色和结构色,具有金属光泽的甲虫壳、蝴蝶或飞蛾闪闪发光的鳞片,都是典型的结构色。不过,当这种绚烂融为化石,便从此黯淡无光。

目前,化石中很少保有生物的色彩细节,地质历史中原始的结构色的证据极其罕见,大多数古生物复原图都是根据艺术家的想象重建。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称中科院南古所)科研团队揭开了近1亿年前的昆虫真实色彩的秘密。他们对白垩纪缅甸琥珀中具有金属色彩的昆虫进行系统研究后发现,纯净而强烈的颜色可直接在昆虫体表保存下来,奥秘就隐藏在昆虫体表内一种特殊的纳米结构中。相关研究于近日在线发表于英国《皇家学会会刊—B辑》上,这为了解白垩纪雨林中与恐龙共存的昆虫提供了新的视角。

古生物的颜色在化石中难觅踪迹

自然界中的颜色主要有三个来源,即生物发光、色素色和结构色。结构色是光照射在虫体表面的微观结构上产生折射、衍射及干扰而形成的,是自然界中色彩最为纯净且最强烈的颜色。

由于化石保存等因素的局限,对古生物的颜色复原一直是项很复杂的工作。

此次研究的第一作者与通讯作者、中科院南古所副研究员蔡晨阳告诉科技日报记者,动物结构色也有多种来源,最普遍的是动物体表的多层反射膜,常见于金龟、苍蝇、吉丁虫;还有的是来自衍射光栅,常见于孔雀羽毛、蓝闪蝶;光子晶体是比较少见的一种,例如呈现欧宝色的象甲。

“化石中的结构色,可以为生物间的视觉交流和颜色的功能演化等提供重要证据。此前,有学者曾在距今约5000万年前的始新世的印痕化石里,发现过与颜色相关的昆虫的纳米结构。但是,上溯到一亿年前的昆虫,是否已经演化出结构色一直成谜,此前我们也没有在这个时期的化石中发现过颜色鲜艳的昆虫,而在此前的研究文献中,很多学者认为,中生代的结构色也很难保存下来。”蔡晨阳说。

目前,学术界的普遍观点认为,不管是色素色还是结构色,在化石中,它们都难觅踪迹。中科院南古所研究员王博向记者介绍:“色素色是一种化学色,它在动物死后,很快会降解,所以很难保存下来;而结构色虽然有纳米结构,但经过高温高压的地质演变、腐蚀,结构也会被破坏,导致褪色、变色。”

不过,科学家们总能找到古生物颜色的蛛丝马迹,他们利用动物体表极薄的蜡层、沟、缝以及黑色素体等结构,与现生动物做对比,重建或推测古代动物的颜色。

2018年,王博与德国、英国的科学家团队联合刊文称,他们发现侏罗纪的蛾类鳞片已经演化出鱼骨状的衍射光栅等光学结构。团队利用化石鳞片数据,重建了鳞片微结构的三维光学模型,最终利用光学模拟软件和计算机定量计算出化石蛾类产生的结构色,推测出这类蛾的鳞片会产生银色或金黄色。

2010年,中国、英国和爱尔兰等三国科学家,曾在《自然》刊文称,他们在中国热河生物群的鸟类和带毛的恐龙中发现两种黑色素体,并将黑色素体的形状和排列方式,与现代鸟类做对比后推测,这些带毛的恐龙和古鸟类的身体已经具有以灰色、褐色、黄色及红色为主要色彩的基础。

多层反射膜让昆虫颜色保存亿年

如何从结构色中发现远古昆虫的颜色演化之谜,对蔡晨阳来说,源自2015年的一次启发。那年,他在美国一家博物馆看到桌上摆放着给小朋友科普用的昆虫标本,是介绍色素色和结构色的,他顿时被吸引住了。回国之后,他开始着手整理琥珀中昆虫体表有金属光泽的样本。

历经多年,他和中科院南古所泮燕红研究员带领的研究团队从距今9900万年的白垩纪中期约4万枚琥珀中,挑选出35枚化石。这些化石全部来自缅甸北部的一处矿山,其中的昆虫都保存着精美的金属光泽。

在显微镜下,研究团队发现,这35块琥珀化石的昆虫,包括膜翅目、鞘翅目和双翅目,至少有7个科,其中绝大部分标本属于膜翅目青蜂科,少部分属于鞘翅目隐翅虫科、蜡斑甲科,以及双翅目的水虻科。

“我们用50纳米的刀,对其中的两块琥珀做了几微米的超薄切片,又用扫描电子显微镜和透射电子显微镜分析发现,一种青蜂科昆虫胸部表面的蓝绿色是由多层重复出现的纳米级构造组成,即多层反射膜。”蔡晨阳说,在显微镜下,他们发现一只青峰体表有6层反射膜,每一层的厚度约为100纳米。

“根据每层膜的厚度和折射率等参数可以计算出,这6层膜的反射波长在514纳米左右,也就是绿色,这与我们在显微镜下肉眼看到的化石青蜂的绿色是接近的。而在另一块切片琥珀中的青蜂,体表是没有金属光泽的黑色,我们在显微镜下发现,这只青蜂的多层反射膜出现了褶皱,也就是结构被破坏了,这证实了多层反射膜是产生结构色的直接原因,且昆虫体表的颜色可能就是原始颜色,但也不排除颜色发生微小变化。”蔡晨阳说。

这批琥珀中,大部分昆虫的全身或是部分身体结构呈现出强烈的具金属光泽的绿色、蓝色、蓝绿色、黄绿色或蓝紫色。通过与古生、现生物种的对比研究,研究团队发现这些化石昆虫对应的现生属种同样有类似的带有金属光泽的颜色。这一发现直接证明了中生代昆虫的亮眼结构色是可以保存下来的。

“这次发现直接证明了多层反射膜可在长期地质历史中稳定保存,否定了前人关于昆虫金属色不能在中生代化石中保存的观点,并对认识早期昆虫结构色生态功能的演化具有重要意义。”蔡晨阳说。

古老昆虫颜色形成机制还需探究

值得一提的是,这批缅甸琥珀昆虫中看似能永久保存的彩色金属结构色并不是保持不变的。蔡晨阳说,若琥珀昆虫在切割、打磨和抛光等前期准备过程中,任一小部分结构受到损坏,使其与空气或水分接触,其颜色便会在短期内变成单一的银色,但金属光泽仍可保存,而这种变化是不可逆转的。这一发现为揭示缅甸琥珀乃至其他琥珀中的银色昆虫的形成原因、对早期昆虫特征的认定和描述均具有重要的参考价值。

“不过,现代有一种金龟子,体表也呈现为银色,但它的多层反射膜是由内而外逐渐变厚的,这与我们此次研究中昆虫变成银色的形成机制不同,这两种机制各是由什么造成的,多层反射膜的厚度和折射率会不会随着年代而变化,还需要继续探究。”蔡晨阳说,琥珀昆虫的结构色具有重要的生态意义,较为常见的绿色很可能是在茂密森林环境中的一种隐蔽色,能帮助昆虫隐匿自身从而躲避捕食者。另外,结构色参与昆虫热调节的可能性也不能完全被排除。因此不同色彩的结构色出现在不同种类的昆虫中,在一定程度上暗示了白垩纪中期森林中已经存在复杂的生态关系。

蔡晨阳说,未来,他们还将关注更古老的昆虫化石,去了解它们的体表是否已经进化出结构色,例如侏罗纪甲虫是否也有多层反射膜,为发现、重建更古老昆虫的颜色提供原始依据。

在他看来,发现并运用结构色,对于当下的生活也有借鉴意义,“例如3D打印就可以参照结构色的结构打印,而不用使用颜料,以节省资源、减少对环境的污染。”记者 金 凤

2020-07-10 -

【新华网】中英古生物学家揭秘1亿年前昆虫真实色彩

2020年7月6日 来源:新华社

新华社南京7月6日电(记者王珏玢)记者6日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中、英古生物学者在一项最新研究中,发现一批保存有1亿年前彩色昆虫的琥珀化石。这些昆虫具有强烈的金属光泽,呈现出绿色、蓝色、黄绿色等色彩,为了解远古生物的真实样貌提供了重要依据。

据悉,此次研究的化石共35枚,产自约1亿年前的白垩纪中期。其中的远古昆虫涉及膜翅目、鞘翅目和双翅目中的多种类型。从外观上看,它们的全身或部分身体结构具有强烈的金属光泽,呈现出绿色、蓝色、蓝绿色、黄绿色或蓝紫色等多种色彩。

结合显微镜观测及与现代同类昆虫比对,研究团队发现,这些金属色泽来自昆虫自身结构。对其中一枚青蜂标本的超微分析显示,其呈现出的蓝绿色色彩源于多层重复出现的纳米级结构。这些微小的结构形成多层反射膜,与自然光作用,呈现出金属般的光泽。

“色彩斑斓的各种生物,让我们的自然界绚丽多姿。可惜的是,以往发现的化石里,很少能保存有生物的色彩。此次发现,让远古世界增添了更多细节。随着研究的深入,以后人类也许能还原出一个更加真实的彩色远古世界。”领导此项研究的中科院南京地质古生物研究所副研究员蔡晨阳说。

相关研究成果于7月初发表在英国《皇家学会生物学分会学报》上。2020-07-10 -

【中国科学报】琥珀化石揭秘一亿年前昆虫的真实色彩2020年7月1日 来源:中国科学报

从孔雀羽毛的艳光四射,到毒箭蛙的明亮警告色,再到北极熊的白色伪装,当今自然界中随处可见色彩斑斓的生物。然而,在古老的化石中却很少保存有生物的色彩细节,大多数古生物复原图都是根据艺术家的想象重建。

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员蔡晨阳和研究员泮燕红带领团队开展研究,揭开了近一亿年前的昆虫真实色彩的秘密。相关成果7月1日在线发表于英国《皇家学会会刊—B辑》,为了解白垩纪雨林中与恐龙共存的昆虫提供了新的视角。

自然界中的颜色主要有三个方面的来源:即生物发光、色素色和结构色。色素色也称为化学色,而结构色也叫物理色。结构色是自然界中色彩最为纯净且最强烈的颜色,通常由生物纳米光学结构与自然光的作用产生。

“化石中的结构色可以为生物之间的视觉交流和颜色的功能演化等方面提供重要证据。”蔡晨阳告诉《中国科学报》,“然而,可能是由于结构色很容易在长期的化石埋藏作用中丢失,地质历史中原始的结构色的证据极其罕见。”

为此,蔡晨阳和泮燕红带领团队对白垩纪缅甸琥珀中具金属色彩的昆虫开展了大量系统研究,发现纯净而强烈的颜色可直接在多种昆虫身体表面保存下来。

科研团队从白垩纪中期标本中(距今约1亿年)筛选出35枚保存精美的带金属光泽的昆虫化石,共包括3个目(膜翅目、鞘翅目和双翅目),至少7个科,其中绝大部分标本属于膜翅目青蜂科。团队通过对其中一枚化石青蜂标本的超微分析,证实了多层反射膜是产生结构色的直接原因,这也代表着自然界中最为普遍的一类形式的结构色。

蔡晨阳介绍道,这一发现直接证明了超微纳米级的光学元件可在长期地质历史中稳定保存,否定了前人关于昆虫金属色不能在中生代化石中保存的观点,并对认识早期昆虫结构色生态功能的演化具有重要意义。

值得一提的是,缅甸琥珀中的看似能永久保存的彩色金属结构色并不是保持不变的。若琥珀昆虫在前期准备(如切割、打磨和抛光等)过程中,琥珀昆虫的任一小部分结构受到损坏,使其与空气或水分接触,则其颜色便会在短期内变成单一的银色,但金属光泽仍是可以保存的,并且这种变化是不可逆转的。

“这一现象的发现为揭示缅甸琥珀乃至其他琥珀中的银色昆虫的形成原因,对早期昆虫特征的认定和描述均具有重要的参考价值。”蔡晨阳补充说,“结构色参与昆虫热调节的可能性也不能完全被排除。因此不同色彩的结构色出现在不同种类的昆虫中,在一定程度上暗示了白垩纪中期森林中已经存在复杂的生态关系。”

相关论文信息:http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2020.0301

2020-07-02 -

【EurekAlert】Amber fossils unlock true color of 99-million-year-old insects

2020.7.1 From EurekAlert

Nature is full of colors, from the radiant shine of a peacock's feathers or the bright warning coloration of toxic frogs to the pearl-white camouflage of polar bears.

Usually, fine structural detail necessary for the conservation of color is rarely preserved in the fossil record, making most reconstructions of the fossil based on artists' imagination.

A research team from the Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences (NIGPAS) has now unlocked the secrets of true coloration in the 99-million-year-old insects.

Colors offer many clues about the behaviour and ecology of animals. They function to keep organisms safe from predators, at the right temperature, or attractive to potential mates. Understanding the coloration of long-extinct animals can help us shed light on ecosystems in the deep geological past.

The study, published in Proceedings of the Royal Society B on July 1, offers a new perspective on the often overlooked, but by no means dull, lives of insects that co-existed alongside dinosaurs in Cretaceous rainforests.

Researchers gathered a treasure trove of 35 amber pieces with exquisitely preserved insects from an amber mine in northern Myanmar.

"The amber is mid-Cretaceous, approximately 99 million years old, dating back to the golden age of dinosaurs. It is essentially resin produced by ancient coniferous trees that grew in a tropical rainforest environment. Animals and plants trapped in the thick resin got preserved, some with life-like fidelity," said Dr. CAI Chenyang, associate professor at NIGPAS who lead the study.

The rare set of amber fossils includes cuckoo wasps with metallic bluish-green, yellowish-green, purplish-blue or green colors on the head, thorax, abdomen, and legs. In terms of color, they are almost the same as cuckoo wasps that live today, said Dr. CAI.

The researchers also discovered blue and purple beetle specimens and a metallic dark-green soldier fly. "We have seen thousands of amber fossils but the preservation of color in these specimens is extraordinary," said Prof. HUANG Diying from NIGPAS, a co-author of the study.

"The type of color preserved in the amber fossils is called structural color. It is caused by microscopic structure of the animal's surface. The surface nanostructure scatters light of specific wavelengths and produces very intense colors. This mechanism is responsible for many of the colors we know from our everyday lives," explained Prof. PAN Yanhong from NIGPAS, a specialist on palaeocolor reconstruction.

To understand how and why color is preserved in some amber fossils but not in others, and whether the colors seen in fossils are the same as the ones insects paraded more than 99 million years ago, the researchers used a diamond knife blades to cut through the exoskeleton of two of the colorful amber wasps and a sample of normal dull cuticle.

Using electron microscopy, they were able to show that colorful amber fossils have a well-preserved exoskeleton nanostructure that scatters light. The unaltered nanostructure of colored insects suggested that the colors preserved in amber may be the same as the ones displayed by them in the Cretaceous. But in fossils that do not preserve color, the cuticular structures are badly damaged, explaining their brown-black appearance.

What kind of information can we learn about the lives of ancient insects from their color? Extant cuckoo wasps are, as their name suggests, parasites that lay their eggs into the nests of unrelated bees and wasps. Structural coloration has been shown to serve as camouflage in insects, and so it is probable that the color of Cretaceous cuckoo wasps represented an adaptation to avoid detection. "At the moment we also cannot rule out the possibility that the colors played other roles besides camouflage, such as thermoregulation," adds Dr. CAI.

###

This research was supported by the National Natural Science Foundation of China, Chinese Academy of Sciences, and the Youth Innovation Promotion Association, CAS.2020-07-01 -

【新华社】中英科学家认清6亿年前胚胎化石结构

2020年06月19日 来源:新华社

新华社南京6月18日电(记者王珏玢)记者18日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中、英古生物学者近期运用三维无损成像技术,首次看清了一批6亿年前胚胎状化石的内部精细结构。

结果显示,6亿年前,这些古生物已经能像现在的动物胚胎一样进行细胞分裂。这对解开动物起源之谜具有重要意义。相关研究成果已于近日发表在美国《科学》杂志子刊《科学进展》上。

在已知地球生命历史上,绝大多数现代高等动物的祖先,直到5.4亿年前的寒武纪早期,才以爆发形式突然出现,这被称为“寒武纪生命大爆发”。但要解答动物起源之谜,必须回到寒武纪之前,寻找更早的化石证据。

此次,科研团队对产自我国贵州瓮安的一批化石展开研究。这些化石约有6亿年历史,产生于寒武纪大爆发以前。它们的外形很像现代动物胚胎,表面长着螺旋状圈纹,被称为瓮安旋孔虫。但受限于观测手段,前人对这种生物的内部结构知之甚少。

此次,研究团队采用最新三维无损成像技术,扫描了300多个瓮安旋孔虫化石标本,终于看清了它们的内部结构。结果显示,瓮安旋孔虫的内部存在细胞分裂现象。随着细胞越来越多,其内部单个细胞的体积越来越小,有的化石标本内甚至能看到数千个细胞。

“这种发育方式,与动物胚胎早期发育非常类似。我们认为,瓮安旋孔虫很可能是一类已经灭绝的远古动物,或是现代动物的远古近亲。”领导此项研究的中科院南京地质古生物所研究员殷宗军说。(完)

2020-06-22 -

【科技日报】小不点化石,竟是6亿年前动物胚胎

2020年6月15日 来源:科技日报

动物是如何起源的?这是长久以来困扰古生物学家和演化生物学家的重要科学问题。

6亿年前的贵州瓮安生物群中,有许多小不点化石,肉眼几乎难以看见,其中有一类胚胎状化石表面长有奇怪的螺旋状线圈,这到底是一种什么样的生物?

6月13日在线发表于美国《科学》杂志子刊《科学进展》上的一篇论文,揭开了瓮安旋孔虫的奥秘。中国科学院南京地质古生物研究所牵头的国际团队,通过高分辨率显微CT和同步辐射显微断层成像技术,对这类化石的内部结构进行了研究,最终破解了其身世之谜。

不足毫米大的化石长着螺旋线圈

瓮安生物群位于贵州瓮安埃迪卡拉系陡山沱组含磷地层,通过磷酸盐化方式,6亿年前的化石得以完整地保存下来。

这些化石被称为动物世界的黎明,科学家认为它们是已知地球最古老的生物。其中有大量毫米级的小不点化石,关于它们的身份,长期以来学界有各种假说,但均没有足够的证据证实。

2006年,科研人员在瓮安生物群发现有一类胚胎状化石,其表面上长有奇怪的螺旋状线圈,于是将其命名为瓮安旋孔虫。瓮安旋孔虫呈球形,发育了类似常见的瓮安胚胎状化石大积球类带装饰的囊包,囊包上还发育了一条从一极延伸至另一极的螺旋状线圈。

有人认为它们是刺胞动物原肠胚、八臂仙母虫的胚胎、绿藻、动物单细胞近亲等。也有学者认为它们是独立的物种,是单细胞的有孔虫。

中国科学院南京地质古生物研究所研究员殷宗军告诉科技日报记者,瓮安生物群中胚胎状化石还有大积球、旋胞类、笼脊球等好几种,均发育了相似的带装饰的囊包。

2019年11月,中科院南京地质古生物研究所曾经发布论文称,在瓮安生物群找到了距今6.1亿年的笼脊球化石,为揭开动物起源之谜提供了重要线索。专家打比方说,把地球上出现的第一个动物比喻成“鸡”,如果存在着复杂胚胎发育机制的“蛋”,那么笼脊球化石就是那个“蛋”。

小不点化石能否揭开动物起源之谜

长久以来,由于最早的动物化石记录难觅踪迹,动物起源领域一直是演化发育生物学的理论研究占据主导地位,直到埃迪卡拉纪瓮安生物群中发现了大量动物胚胎状化石后,这一局面才开始发生变化。

过去,瓮安生物群中胚胎状化石的生物学属性一直充满争议,但近几年的研究进展对这些化石的认识逐渐趋向了一致:它们当中一些类群可能代表了最早的动物(包括干群动物),而另一些可能代表了动物的单细胞近亲。

尽管很难确认哪些是动物,哪些是动物单细胞近亲,但将这些胚胎状化石放置在动物总界范围内是没有争议的。因此,这些在细胞层级上保存了不同发育阶段的标本,使得古生物学家通过化石记录检验演化发育生物学家提出的动物起源模型成为可能。

殷宗军告诉记者,想要知道动物如何起源有两种途径:一种是演化发育生物学理论推测,即从分子的层面对比动物及其单细胞近亲的发育过程,在分子生物学构建的动物总界时间树(动物总界包括所有后生动物及其单细胞近亲)的基础上,推测动物祖先的生物学特征,并重建这些特征的系统发生过程,估算其出现的时间;而另一途径则是古生物学实证研究,即通过追溯最早的动物及其近亲的化石记录,重建动物起源的过程并卡定动物起源时间的上限。

当前,瓮安生物群中动物总界类群的演化发育生物学方面的研究工作才刚刚起步,其中仍有大量系统分类位置不明的疑难化石,其中有一些疑难化石和动物胚胎状化石外观非常类似——瓮安旋孔虫就是其中一个典型。

瓮安旋孔虫究竟是什么

瓮安旋孔虫的生物学属性之所以存在较大争议,主要原因是其内部生物学结构不清楚。

为此,中科院南京地质古生物研究所早期生命研究团队的殷宗军研究员、朱茂炎研究员和中国地质科学院地质研究所刘鹏举研究员以及英国布里斯托大学教授菲利普·多诺格等合作,采用高分辨率显微CT和同步辐射显微断层成像技术,扫描了300多个瓮安旋孔虫化石标本,最终找到十几个保存了精美内部生物学结构的化石。

研究人员发现,瓮安旋孔虫和大积球以及旋胞类一样,具有类似的发育过程,即从单细胞期通过不增长的细胞分裂一直发育到成千上万细胞阶段。这一发育过程表明瓮安旋孔虫不可能是单细胞的有孔虫,也不是大积球或者旋胞类的早期或者晚期发育阶段。故前人根据它们与大积球和旋胞类的相似而提出的各种假说均不成立。

因此,殷宗军认为旋孔虫属于动物总界的一员。而旋孔虫的发育过程也为理解动物起源提供了重要线索。

殷宗军表示,瓮安生物群中胚胎状化石包均发育了相似的带装饰的囊包,这一特征是趋同演化的结果。由于埃迪卡拉纪早期海洋环境较为严苛,氧化还原状态不稳定,因此几乎所有的胚胎状化石都发育了相似的厚壁囊包以保护自身。

但这种类似的囊包结构掩盖了瓮安生物群的生物多样性,意味着瓮安生物群中可能还有更多属于动物总界的化石类群未被发现,未来应该有更大的潜力值得挖掘。(记者 张晔)2020-06-15