科研进展

-

华南志留系首次发现海洋内波沉积物内波是一种水下波,与我们常见的海浪(表面波的一种)所区别,它存在于两个不同密度水层的界面上,或存在于具有密度梯度的水层之内。20世纪60年代以来,随着深海钻探(DSDP)和大洋钻探项目(OPP)的开展,在现代深海海底发现了广泛发育的大规模沉积物波,一方面打破了认为波痕是浅水标志的范式,另一方面使得海洋内波成为沉积学研究的一个新兴热点。

作为一种新的沉积类型,经过几十年的研究,国内外学者在现代海洋内波的类型、特征和形成特征机理等方面取得的进展可谓是硕果累累。与之相比,古代内波沉积物的研究则要薄弱的多,实例较少,相关沉积物的鉴别标志亦缺乏系统总结。

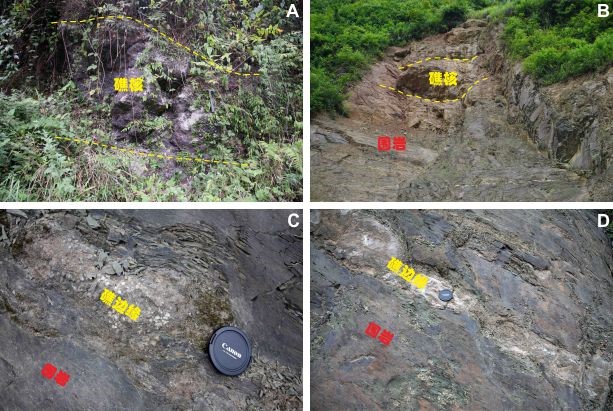

近期,中国科学院南京地质古生物研究所李启剑博士、李越研究员等,联合德国同行组成的团队,对黔北渝南交界(桐梓县界碑村附近)的韩家店组下部苔藓虫礁及相关沉积物开展了深入研究。在野外系统采样的基础上,运用大规模磨制抛光面并有针对性地配合显微薄片的研究方法,发现这些小型礁体(插图1)的组成表现出显著的垂向更替:从底部的喇叭孔类珊瑚-棘皮类-枝状苔藓虫泥粒灰岩,逐渐向网格苔藓虫-棘皮类障积岩转变,顶部则变为壳状苔藓虫格架岩(插图2)主导。礁体完全由虑食性底栖动物构建,缺乏诸如蓝细菌(或钙藻)等自养型生物化石。在礁体产出层位,泥岩、粉砂岩与灰岩互层的序列、双向交错层理和鲕粒颗粒灰岩的相伴产出,都共同表明此类礁体当时可能在透光带以下,海洋内波活跃的缓坡远端环境生长。

这是我国志留系地层首次发现海洋内波沉积物,此新认识也为华南志留系古环境和古地理的进一步探讨提供了更多的依据。

除了上述古环境恢复等理论意义以外,与浊积岩和等深流相似,内波沉积物具有细颗粒物和粗颗粒物互层的特征,具有良好的生储盖组合条件。而且,由于深水潮汐和波浪的反复淘洗,使其沉积物的结构成熟度较浊积岩高得多,原生和后生孔隙发育,储集性能远比浊积岩好,因此是深水沉积中颇具勘探前景的潜在油气储层。所以,古代内波沉积物的进一步研究也具有重要的实际意义。

相关成果已在国际期刊《沉积地质学》(Sedimentary Geology)在线发表。

论文详细信息:Qijian Li, Andrej Ernst, Axel Munnecke, Shenyang Yu, Yue Li, Early Silurian (Telychian) bryozoan reefs in the epeiric sea of South China: Are heterotrophic metazoan buildups promoted by internal waves?. Sedimentary Geology (2018), doi:10.1016/j.sedgeo.2018.07.008142018-08 -

研究证实雪球地球解体早于盖帽碳酸盐岩沉积新元古代成冰纪(距今6.35-7.2亿年前)发育两次全球性冰期事件,是地质历史中气候变化最极端的时期,被称之为雪球地球事件。在这两次全球冰期过程中,冰川影响波及到了低纬度甚至赤道地区,全球海洋处于完全冰封状态。这两次极端冰期事件持续时间长达数百万年至数千万年之久。全球海洋冰封的结束需要大气CO2浓度达到10万ppm以上(现代大气CO2浓度约为400ppm)。高浓度的大气CO2产生强烈的温室效应,导致冰川迅速融化,地球进入极端炎热气候。

传统的雪球地球假说认为,雪球地球的结束与冰期后全球性分布的碳酸盐岩沉积是同时的。但是,高浓度的大气CO2会导致全球海洋酸化,从而抑制碳酸盐岩的沉淀。因此,冰期结束后,全球碳酸盐岩的沉积需要海洋酸化的恢复。之前的相关模拟计算认为,这一恢复过程可能持续数万年,由于缺乏高分辨率地质序列证据,导致对该过程中海洋状态的认识不清楚。

针对这一问题,由北京大学、中国科学院南京地质古生物研究所、美国路易斯安那州立大学等国内外多家单位组成的联合研究小组,对我国华南扬子板块成冰系南沱组顶部的黄铁矿结核进行了系统研究。

野外地质调查发现南沱组顶部的黄铁矿结核在整个华南地区广泛分布。黄铁矿结核的大小与含量在空间上存在明显变化的规律,由深水相至浅水相逐渐降低。黄铁矿的硫同位素也存在明显的变化,不同沉积相区表现出明显的差异性。

该研究建立了一个新的模型,模拟黄铁矿硫同位素组成与黄铁矿的含量对黄铁矿的形成过程进行的约束。结果显示,南沱组顶部黄铁矿沉淀时的H2S来自于海洋硫化水体,指示雪球地球结束时全球海洋处于缺氧硫化状态。同时,该项研究表明了海洋生产力的恢复要早于盖帽碳酸盐岩沉积,进一步证实了雪球地球的解体要早于盖帽碳酸盐岩沉积这一认识。

此项研究为雪球地球解体后全球海洋化学变化提供了地质证据,对重新认识极端冰期事件与古气候演化具有重要的科学意义。同时,该研究首次建立了黄铁矿含量与硫同位素值数值模型,为研究古海洋化学特征提供了一个新指标,也为解释地质记录中黄铁矿硫同位素变化提供了一个全新思路。

此项研究成果于8月1日发表在《自然?通讯》(Nature Communications)。论文第一作者是中科院南京地质古生物研究所博士后郎咸国博士。研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的支持。

论文信息: Xianguo Lang, Bing Shen*, Yongbo Peng*, Shuhai Xiao, Chuanming Zhou, Huiming Bao, A J Kaufman, Kangjun Huang, P W Crockford1, Yonggang Liu, Wenbo Tang, Haoran Ma. 2018. Transient marine euxinia at the end of the terminal Cryogenian glaciation. Nature Communications, 9: 3019 | DOI: 10.1038/s41467-018-05423-x132018-08 -

晚奥陶世赤道“冷舌”的发现及其意义海洋表面温度是海水和大气相互作用的结果。通常情况下,热带太平洋的表层水温度存在着东冷西暖的特点。在赤道东太平洋存在一个冷水区,被称之为“赤道东太平洋冷舌”(The Eastern Equatorial Pacific Cold Tongue, 即EEP-CT)。在现代海洋中,赤道东太平洋冷舌对海洋-大气CO2循环、全球气候具有重要影响,厄尔尼诺和拉尼娜等气候事件都与之有关。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“早古生代创新研究群体”詹仁斌研究员及其团队与加拿大威斯顿大学靳吉锁教授合作,通过多学科交叉,基于古生物学、沉积学以及地球化学等证据,指出赤道冷舌现象在奥陶纪时就已存在,华南板块在奥陶纪时的海洋动物群演化就与这一冷舌及其运移有关。研究成果在近期发表于国际知名地学期刊《地质学》(Geology)杂志上。

前人研究表明,华南板块在早奥陶世处于南半球中纬度(即亚热带)地区,之后逐渐向北漂移,并在晚奥陶世到达赤道附近。然而,最新牙形类氧同位素研究表明,奥陶纪时海水表面古温度呈逐渐变凉的趋势,这与华南板块古地理位置变化呈现相反的趋势。

隶属于华南板块的扬子台地,早奥陶世主要沉积了一套暖水型碳酸盐岩为主的地层,分别是南津关组、分乡组以及红花园组。该时期鲕粒、钙质海绵生物礁极为常见;在劳伦、西伯利亚等板块分布的暖水性腕足动物群(如Finkelburgia、Tritoechia等)也在扬子区发育。相比之下,扬子台地晚奥陶世地层(如宝塔组、临湘组)则发育凉水型碳酸盐岩,未见鲕粒、钙质绿藻、钙质海绵以及典型的暖水型无房贝类腕足动物(如Tcherskidium、Proconchidium);典型的较深水或凉水型腕足动物群(如Foliomena腕足动物群、Hirnantia动物群)在扬子区广泛发育。

为能更好地揭示华南板块古气候变化,研究人员对华南奥陶纪牙形刺磷灰石氧同位素进行了测试,结果显示,海水古温度从早奥陶世到晚奥陶世总体呈下降趋势。因此,古生物学、沉积学以及地球化学证据显示,奥陶纪华南扬子区海水古温度应该呈逐渐下降趋势,这与华南板块在奥陶纪时从南半球中纬度地区逐渐向北漂移至赤道附近明显不符。

在奥陶纪,冈瓦纳大陆主要聚集在南极附近,并向北延伸穿越赤道至北半球。冈瓦纳大陆沿岸古地理格局和现代南极和南美的地理格局较为相似。奥陶纪古洋流重建显示,冈瓦纳大陆沿岸存在一个从南极到赤道的冷洋流;该洋流性质和引起赤道东太平洋冷舌的现代南美洪堡洋流极为相似。在晚奥陶世,华南板块的古地理位置位于赤道附近,与现代处于东太平洋冷水区的加拉帕戈斯群岛的地理位置相似。尽管扬子台地在晚奥陶世处于赤道附近,因其长期受冷洋流的影响,冷水洋流给华南板块带来了丰富的营养物质,促进了海洋生物群的分异和繁盛,从而发育了凉水型动物群,记录它们的就是一套凉水型碳酸盐岩。因此,赤道“冷舌”是华南奥陶纪生物大辐射的背景机制之一。

本研究得到国家自然科学基金委、中国科学院及现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助。

论文相关信息:Jin, J.S., Zhan, R.B. & Wu, R.C. 2018. Equatorial cold-water tongue in the Late Ordovician. Geology. https://doi.org/10.1130/G45302.1132018-08 -

缅甸中部发现一个新的晚白垩世琥珀生物群近年来缅甸琥珀中发现了丰富多样的动植物化石,引起了学界和公众的广泛关注。这些琥珀绝大多数产自缅甸北部克钦地区,其地质时代为白垩纪中期(9900万年前)。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究团队通过深入缅甸琥珀产地调查,发现了一个不同于克钦琥珀的晚白垩世晚期(7200万年前)琥珀生物群。研究结果为我们了解缅甸地质、现代亚洲热带雨林的形成、蚂蚁的演化等提供了新证据。该研究于8月9日在线发表于英国《自然》(Nature)杂志子刊《自然通讯》(Nature Communications)上。

由于各种原因,地质学家很难赴缅甸琥珀原产地进行详细的现场考察,对缅甸地区琥珀矿的基础地质资料了解的非常有限。近几年,南京古生物所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的郑大燃博士、王博研究员等多次对缅甸琥珀矿进行了地质考察。近期,该团队与香港大学、英国、法国和印度等科研人员合作,在缅甸中部马圭省提林地区发现了一个新的琥珀生物群——提林琥珀生物群。通过对含琥珀地层进行详细的放射性同位素年代学和生物地层学年代限定、琥珀的成分分析以及内含物研究,确认提林琥珀生物群的时代为晚白垩世晚期(7200万年前)。

研究团队经过实地调研,发现提林琥珀保存在一套煤矸石中,其上覆盖有一层凝灰岩。团队成员对采集的凝灰岩处理并在激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱仪(LA-MC-ICP-MS)上进行年代学测试。凝灰岩中分离出来的锆石具自形、环带特征,反映了其岩浆岩来源和未经明显搬运沉积特征。在随机选择的25颗锆石中有15颗协和度> 98%,用来决定凝灰岩的沉积时代。其中10颗具最年轻年龄的锆石给出的加权平均年龄为72.1 ± 0.3 Ma (MSWD = 0.6),表明凝灰岩的沉积时代接近坎潘期-马斯特里赫特期界限,为下覆琥珀生物群提供了坎潘期最晚期时代限定。此外,研究团队在琥珀层之下砂岩中发现结核保存的菊石,这些菊石被鉴定为Sphenodiscus属。Sphenodiscus最早可能出现于坎潘期晚期,并在马斯特里赫特期广泛分布,为提林琥珀提供了坎潘期晚期-马斯特里赫特期的时代下限。结合放射性同位素年龄和菊石的时代,提林琥珀时代应为坎潘期最晚期。因而,提林琥珀的时代要比克钦琥珀年轻至少2700万年。

团队成员对提林琥珀的气相色谱-质谱法(Py-GC-MS)分析表明该琥珀来自于裸子植物,并经过了明显的后期成岩改造。晚白垩世提林与克钦地区相隔较近且都位于西缅甸板块,但提林琥珀的化学组成明显不同于克钦琥珀,后者来自南洋杉或者松科植物。被子植物在白垩纪中期迅速扩展,并在马斯特里赫特期在森林组成中逐渐占据主导。裸子植物来源的提林琥珀表明在坎潘期最晚期裸子植物仍然在近赤道热带雨林地区非常丰富。现如今,东南亚低海拔森林以被子植物龙脑香科为主, 而龙脑香科化石及其树脂在始新世时期的印度和东南亚地区才开始广泛出现。因而,东南亚地区裸子植物森林被龙脑香科植物替代最可能发生在马斯特里赫特期到古新世时期。

提林琥珀透明到半透明,以红、黄色为主,琥珀原石尺寸很少超过10厘米。研究团队采集了5公斤琥珀原石,经过打磨抛光处理从中发现大量节肢动物和植物内含物,且以昆虫化石为主。昆虫化石包括至少8目12科,包括膜翅目、双翅目、啮虫目、半翅目、鞘翅目、蜚蠊目、螳螂目和脉翅目等,以膜翅目和双翅目为主,多数是白垩纪常见的昆虫分子。其中最为重要的发现是7枚现生亚科蚂蚁化石。尽管白垩纪蚂蚁化石并不稀少,但仅有3枚白垩纪蚂蚁归属到现生亚科,其余皆为灭绝亚科。提林琥珀中的蚂蚁化石明显增加了白垩纪蚂蚁冠部类群数量,表明蚂蚁由干部类群向冠部类群转变在坎潘期最晚期已经开始,也进一步支持了热带地区是蚂蚁多样性的摇篮这一假说。

尽管有大量中、新生代昆虫化石记录,但从白垩纪坎潘期早期(8000万年前)到始新世早期(5600万年前),昆虫化石的记录及其稀少,因而存在一个2400万年的昆虫化石间断,这极大地限制了我们对白垩纪末大灭绝事件前后昆虫演化的了解。提林琥珀生物群的发现恰好填补了这一空白。它也代表目前已知中生代最晚期的昆虫群,为恢复晚白垩世热带雨林生态系统提供了一个珍贵的窗口。总之,提林琥珀的时代、化学组成和内含物均不同于传统的克钦琥珀,反映了白垩纪中期到晚期热带生物群的转变。

本项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和香港大学基金资助。

论文信息:Zheng Daran, Chang Su-Chin*, Perrichot V., Dutta S., Rudra A., Mu Lin, Kelly R.S., Li Sha, Zhang Qi, Zhang Qingqing, Wang Jun, Wang He, Fang Yan, Zhang Haichun, Wang Bo * (2018). A Late Cretaceous amber biota from central Myanmar. Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-05650-2.092018-08 -

湖南中泥盆世地层发现新型原始鳞木类石松植物华南中泥盆世植物群是古生代植物群的重要组成部分,其中以地方性属种为主。目前,关于中泥盆世植物群的研究主要还是集中在上扬子区的材料,如云南的西冲植物群。而湖南中部,尽管发育中泥盆世非海相沉积,但由于缺乏研究,难与其他同时代植物群进行对比。因此,研究湖南地区中泥盆世植物对于探讨古植物的演化以及华南板块古植物地理分化有重要意义。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所徐洪河研究员、傅强副研究员、硕士生汪瑶等组成的工作团队在湖南长沙地区开展古生物学和地层学的研究工作,在该区域中泥盆世跳马涧组发现了一种新型的原始鳞木类石松。该植物茎干纤细,叶基椭圆形。叶片向近轴侧卷曲并分叉成三个裂片,有一个小的尖端向下;中间的裂片最长,三个裂片紧密平行排列,裂片基部具有一个细小的突起。孢子叶并未聚成孢子叶球,孢子囊呈椭圆形,见纵向开裂线,以垫片着生于孢子叶近轴侧。该植物被定名为傅氏跳马石松(Tiaomaphyton fui),属名的建立来自植物的产地跳马镇。

本研究区域中泥盆世时古地理上归属于华南板块分区之一的华夏块体。扬子块体与华夏块体在泥盆纪时早已经联合为一体,中间由陆表海相隔,两者之间的生物面貌的差异一直未得到重视。本研究首次以植物化石证据揭示了扬子块体和华夏块体在泥盆纪生物区系上的差异。

相关研究成果于近期发表于国际古植物学和孢粉学期刊Review of Palaeobotany and Palynology上。

论文信息:Xu H-H, Fu Q, Wang Y. 2018. A new protolepidodendrid lycopsid from the Middle Devonian of Hunan, South China and its palaeogeographic implications. Review of Palaeobotany and Palynology. 256, 63-69.

132018-07 -

加拿大西部三叠纪菊石多样性研究取得进展北美地区发育有完整的三叠系海相地层,其中保存了大量菊石生物群落。同时这里也保存了不同古纬度地区的生态群落,为探讨菊石动物群沿不同纬度的分布模式以及不同纬度区之间的古地理联系提供了良好的材料。其中,尤其是加拿大西部地区保存了中-高纬度两个古地理分区的化石材料。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所季承博士与瑞士合作者基于加拿大不列颠哥伦比亚地区中三叠世菊石类新材料,以种群为研究对象开展系统学研究发现,在安尼期中-晚期该地区(古中纬度区)菊石多样性高于此前认识,在此地区首次识别出此前仅在美国内华达(古低纬度区)同期地层出现的6个属种,并建立1个新属和2个新种;基于单元组合法(Unitary Association),在不列颠哥伦比亚地区建立了3个可与内华达进行精细生物地层对比的新菊石带。

新的菊石分子和菊石带的识别表明,在安尼期中-晚期,北美低纬度和中纬度地区菊石面貌已经以地方性分子为主,呈现出明显的纬度分区,但仍然存在相当程度的古地理交流,并且是双向进行的,表现为不列颠哥伦比亚地区主导的分子在内华达地区只有很少个体的发现,这很可能反应了当时间歇性的古气候环境的变化以及洋流作用的影响。这与此前学者提出的不同纬度区之间不存在古地理交流的观点不同。

此前学者曾提出,生物多样性随纬度增加而显著下降的呈梯度分布的现象是由于高纬度地区生物的演化速率低于低纬度地区造成的。然而,以菊石的多样性及其在这两个地区的对比来看,自安尼早期起,虽然中纬度地区的菊石带数目明显少于低纬度区,然而每个菊石带几乎都可以精确对比于低纬度地区的一个带甚至其中的一个亚带,或者两个亚带之间,表明中纬度区的菊石带的延限时间并不比低纬度区更长。中间存在的菊石带的缺失,更可能是由于中-高纬度区缺少这一时期的碳酸盐沉积所致。这就表明,不同纬度地区菊石的演化速率的差异并不是造成其多样性显著差异的根本原因。

本项研究最近在线发表于国际学术期刊Papers in Palaeontology上。

论文信息:Cheng Ji and Hugo Bucher. 2018. Anisian (Middle Triassic) ammonoids from British Columbia (Canada): biochronological and palaeobiogeographical implications. Papers in Palaeontology.022018-07 -

扬子台地边缘中、晚奥陶世铁质结核研究取得新进展“结核”作为一个描述性术语,常用于指代与围岩基质在颜色、组分或者组构上具有区别的团块。在安徽南部奥陶系地层中,发育一种独特的深紫红色铁质结核,具有明显的圈层结构,曾经被描述为含铁质非骨架核形石或铁锰质结核,其形成环境有浅水潮坪、台地边缘或深水远洋等不同观点,众说纷纭。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“下古生界创新研究群体”博士研究生栾晓聪和导师詹仁斌研究员等,联合美国辛辛那提大学和加拿大维斯顿大学的专家,在华南扬子区广泛踏勘、观察的基础上,针对发育在安徽省石台地区大岭剖面中-上奥陶统的铁质结核进行了深入研究,开展了沉积学和矿物学分析。

结果显示,铁质结核并非局限在皖南地区,而是广泛发育在中、晚奥陶世的扬子台地边缘,从上扬子区到下扬子区延续超过2000公里。就结核本身,由核心和包壳组成,根据核心类型以及包壳厚度可分为三种不同类型:(1)核形石;(2)包壳生屑;(3)包壳岩屑。铁质结核包壳的特征组成矿物是赤铁矿和鲕绿泥石,可能是微生物成因,主要发育在碳酸盐缓坡的中部和外部,沉积速率较低,富含铁质的上升流在其形成过程中发挥了重要作用。

此外,中、晚奥陶世是华南乃至全球奥陶纪生物大辐射的关键时期,相对较高的海平面以及逐渐变凉的气候是此时重要的环境背景,可能也一定程度地促进了铁质结核的发育。

相关成果发表在国际地学期刊Lethaia上,研究得到国家自然科学基金委的资助,是国际地球科学项目IGCP 653的阶段性成果。

成果信息:Luan X, Carlton EB, Zhan R, Jin J, Wu R, Gong F. Middle-Late Ordovician iron-rich nodules on Yangtze Platform, South China and their palaeoenvironmental implications[J]. Lethaia, 2018, DOI: 10.1111/let.12271.192018-06 -

研究揭示奥陶纪海水为“方解石海”地球上的海水成分并非一成不变的,根据海相非生物壳碳酸盐岩的成分推测,地质历史时期海水的成分在富Ca低SO4的“方解石海”与富Mg高SO4的“文石海”之间波动,目前大量矿物学证据显示,寒武纪—奥陶纪时期海水与现代海水成分截然不同,属于富Ca低SO4的“方解石海”。

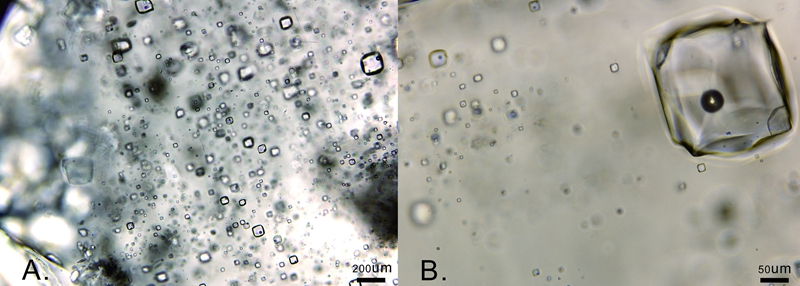

从海水中蒸发形成的石盐矿物,其蒸发阶段捕获的原生流体包裹体可以直接记录当时的原始海水的成分,为海水成分的研究提供了不可多得的宝贵材料。然而,奥陶纪时期海洋水体的成分,一直没有来自石盐流体包裹体的直接证据。整个地质历史时期,奥陶纪石盐沉积十分稀少,只有在中国鄂尔多斯盆地的奥陶纪马家沟组的地层中保存了巨厚的奥陶纪石盐。

中国科学院南京地质古生物研究所孟凡巍副研究员、中国地质科学院张永生研究员、南京大学倪培教授等与国内外的地质学家合作,在奥陶纪马家沟组石盐中发现了原生的石盐流体包裹体,并对其卤水成分进行了系统分析。研究结果表明该时期海水的成分与寒武纪相似,属于富Ca低SO4的“方解石海”。

海水成分的变化与早期生物矿化紧密相关,目前有观点认为,寒武纪时期海水成分转变为富Ca离子的“方解石海”,导致以前生活在“文石海”的软躯体后生动物为了排出有毒的Ca离子,于是产生了钙质的外壳,进而出现了寒武纪生命大爆发。随后的奥陶纪时期,海洋处于长期稳定而温暖的环境,发生了“奥陶纪生物大辐射”事件,较低的生物分类单元(目、科、属和种级别)多样性大量增加,海洋生物的丰度和分异度达到了一个高峰,分异度几乎是寒武纪的三倍。同时奥陶纪海水成分也表明与其他地质时代相比,该时期海水中的钾离子更高,是一个十分适宜形成钾盐沉积的时期。

该论文近日在线发表于国际学术期刊Geological Quarterly上,本研究得到国家自然科学基金与中国科学院国际合作局“俄乌白项目”的支持。

论文信息:Fanwei Meng, Yongsheng Zhang, Anatoliy R. Galamay, Krzysztof Bukowski, Pei Ni, Enyuan Xing, Limin Ji, 2018. Ordovician seawater composition: evidence from fluid inclusions in halite. Geological Quarterly, 62 (2): 344-352.122018-06 -

三峡埃迪卡拉纪地层发现最古老的足迹化石6月6日,美国《科学》(Science)杂志子刊《科学进展》(Science Advances)在线报道了中美科学家在三峡埃迪卡拉纪地层发现的具有附肢的后生动物形成的足迹,代表了地球上最古老的足迹化石。

具有附肢(疣足)的两侧对称动物,如节肢动物和环节动物,是现生和地质历史时期最为丰富多样的动物门类代表。它们在何时出现,一直是生物学家和古生物学家关注的问题。虽然推测它们的祖先可能在6.35—5.41亿年前的埃迪卡拉纪已经出现,但在埃迪卡拉纪地层中一直没有发现确切的化石证据。因此,大家普遍认为具有附肢的两侧对称后生动物直到大约5.41—5.1亿年前的“寒武纪大爆发”时才突然出现。

由中国科学院南京地质古生物研究所和美国弗吉尼亚理工大学组成的早期生命研究团队,在湖北宜昌三峡地区埃迪卡拉系灯影组(5.51—5.41亿年前)地层中发现的一系列足迹化石,为破解具有附肢的两侧对称动物的起源,提供了重要线索。

该足迹化石由两列足印组成,这些足印形成重复的“序列”或“簇”。虽然它们与之后地层中产出的典型足迹相比,稍显不规律,但通过研究发现,这些足迹所表现出来的特征,反映了造迹生物可以通过附肢支撑身体脱离沉积物表面。遗迹明显是由两侧对称的后生动物形成,而且这些后生动物具有成对的附肢。同时,这些足迹化石与潜穴相连,反映了造迹生物行为的复杂性。造迹生物时而钻入藻席层下进行取食和获取氧气(另有研究认为当时的海水可能是缺氧环境,而藻席的光合作用可以在局部产生氧气富集),时而钻出藻席层在沉积物表面爬行。

该发现将足迹化石的记录提前到了埃迪卡拉纪,是目前已知最古老的足迹。虽然该类足迹的造迹生物未被保存或者没有被发现,但推测它们很可能是节肢动物、环节动物或它们的祖先。

该项目得到了中国科学院、国家自然科学基金委、美国自然科学基金和美国国家地理学会的联合资助。

论文相关信息:Z. Chen*, X. Chen, C. Zhou, X. Yuan, S. Xiao*, Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages. Sci. Adv. 4, eaao6691 (2018).072018-06 -

微束分析技术揭示三叠纪昆虫的特异飞行模式获得飞行功能是动物界将生存空间拓展到三维空间的标志性事件,通过翅膀来获得飞行功能的动物主要有昆虫、鸟类和极少数哺乳动物。昆虫在演化历史中发展出多种类型的飞行模式,其中蝗虫类等具有极强的飞行能力,可以在数千公里的大陆内迁移。然而包括现生蝗虫在内的的蝗亚目的起源问题,长期以来一直存在极大争议。近年来,系统学观点认为中生代绝灭类型短脉螽类昆虫与蝗亚目的起源有密切关系。

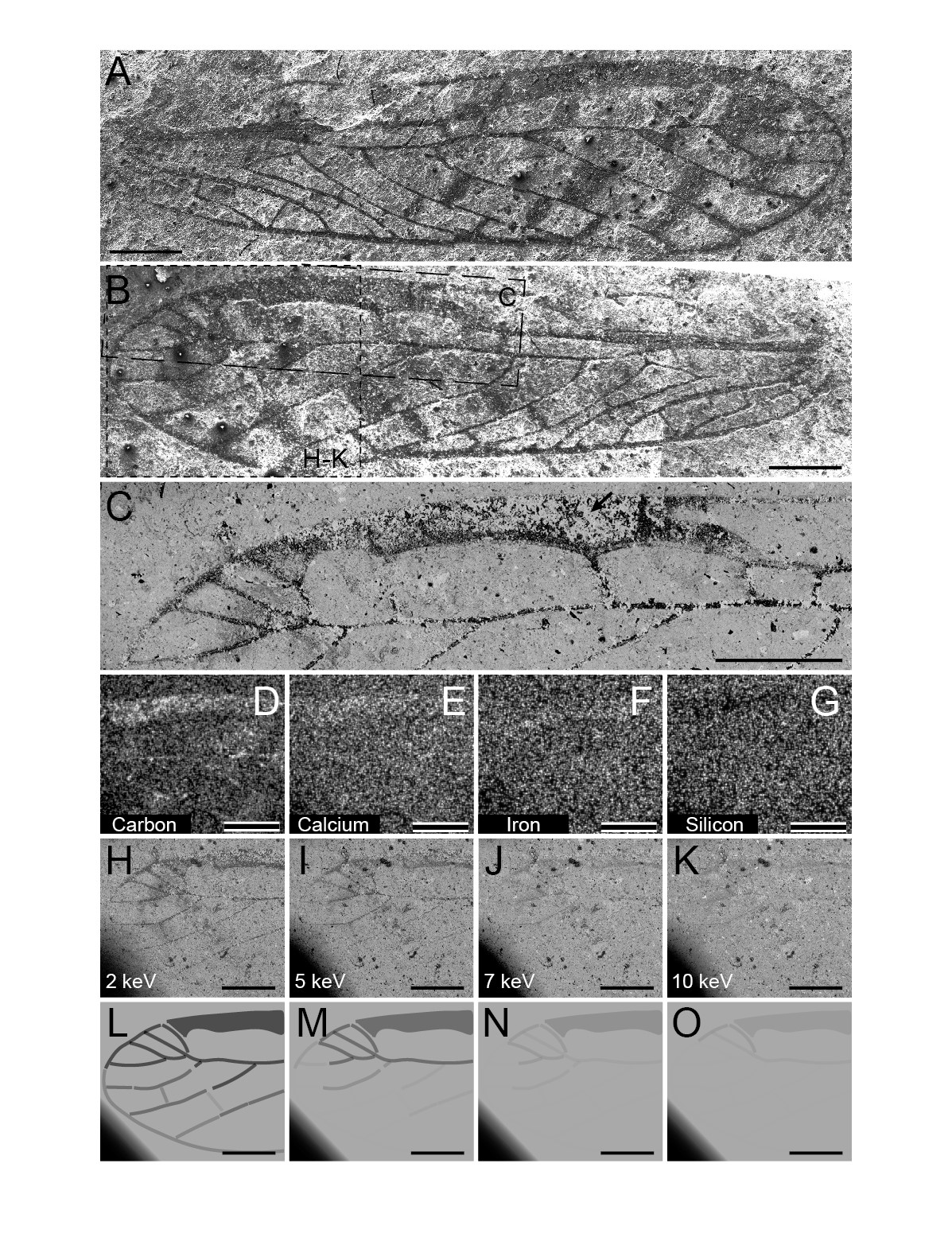

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”利用扫描电镜和能谱分析技术,从美国三叠纪昆虫标本中发现直翅目昆虫存在一种特殊的翅痣结构。和现生的直翅目昆虫不同,该绝灭类型存在可以保持飞行稳定性的翅痣结构,代表了一种新的飞行模式。

该项研究是南京古生物所方艳工程师与美国弗吉尼亚理工大学肖书海教授团队以及伊利诺伊州立大学的科研人员共同完成的。利用扫描电子显微镜不同探头的探测差异,以及电压与探测深度之间的相关性,对样品进行Z轴扫描。过去的观点认为扫描电镜只能探测样品表面信息,然而具体的探测深度和化石保存厚度之间的关系较少有具体认识。新的研究表明,在碳质压膜化石表面,不同厚度是可以通过电压与探测深度之间的相关性进行详细研究的,这一方法为研究碳质压膜化石较深层信息保存打开新窗口。

本次研究发现直翅目短脉螽科昆虫前翅存在一种特异翅痣结构,这种特异翅痣结构在现生直翅目昆虫中并不存在,现生直翅目昆虫通过肌肉的收缩与舒张提供动力,利用前后翅的扇面结构,扰动周围空气获得升力和向前动力。然而,已经绝灭的短脉螽科昆虫虽然翅膀的外形与现生直翅目相似,却具有可以飞行的特异翅痣结构。这种翅痣结构通常认为用来保持飞行的稳定性,在现生的蜻蜓类、蜂类中也存在不同结构的翅痣。然而通过比较发现,短脉螽科昆虫的翅痣类型与之不同,其特点是翅痣区不仅仅是角质加厚,而且在翅痣区存在较多明显的横脉组合,这种带横脉组合的翅痣类型通常被认为是翅痣的原始类型。

短脉螽类昆虫是直翅目的一个特异类群,其分类位置长期以来一直存在争议。最近的系统学观点认为该类型与蝗亚目的起源存在极大的相关性,因此有关短脉螽类昆虫的研究对现代蝗虫等蝗亚目的起源和演化有重要意义。虽然短脉螽科昆虫为中生代一种全球广布类型,有非常久的研究历史,然而,关于该科昆虫的生态习性讨论仍然十分缺乏,本研究为短脉螽科昆虫的生态学研究提供新的实证,同时,新发现的美国短脉螽科昆虫是该类型在北美大陆的首次报道,也是全球最古老的短脉螽科昆虫材料。本研究也为了解该类群的起源和古生态习性提供了新的证据。

论文信息:Fang Yan, Muscente A.D., Heads S. W., Wang Bo, Xiao S.H.. (2018). The earliest Elcanidae (Insecta, Orthoptera) from the Upper Triassic of North America. Journal of Paleontology.222018-05