图片新闻

-

华南埃迪卡拉系陡山沱组生物地层学研究取得新进展历经漫长演化和极端气候考验,到了新元古代大冰期之后的埃迪卡拉纪,真核生物终于迎来了全球范围的辐射,这一辐射事件始于埃迪卡拉纪早期刺饰疑源类以及微体多细胞藻类的出现和演化。已有的化石证据表明,埃迪卡拉纪的真核生物辐射事件一直延续到寒武纪大爆发。然而关于最早的刺饰疑源类何时出现、如何变得多样化、如何最终在海洋生态系统中占据一席之地等问题仍然缺乏详尽的解答,这些问题归类总结便是地质历史时期第一次真核生物全球大辐射是如何开始。

历经漫长演化和极端气候考验,到了新元古代大冰期之后的埃迪卡拉纪,真核生物终于迎来了全球范围的辐射,这一辐射事件始于埃迪卡拉纪早期刺饰疑源类以及微体多细胞藻类的出现和演化。已有的化石证据表明,埃迪卡拉纪的真核生物辐射事件一直延续到寒武纪大爆发。然而关于最早的刺饰疑源类何时出现、如何变得多样化、如何最终在海洋生态系统中占据一席之地等问题仍然缺乏详尽的解答,这些问题归类总结便是地质历史时期第一次真核生物全球大辐射是如何开始。

针对以上的问题,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队成员与美国弗吉尼亚理工大学的合作者对记录了埃迪卡拉纪刺饰疑源类早期演化过程的华南陡山沱组进行了长期系统的研究,其中一项工作于近日发表在《前寒武纪研究》(Precambrian Research)上。

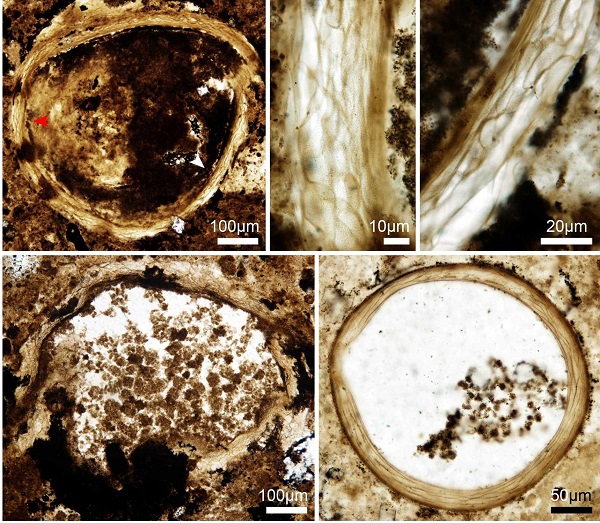

该研究基于对三峡地区3条剖面陡山沱组1547枚具刺疑源类标本的观察分析,共鉴定出24属69种,识别出2个新属、6个新种、5个未定种和3个新的形态类型;并基于高精度的定量数据讨论了陡山沱组具刺疑源类的时空分布特征以及对埃迪卡拉系生物地层学的影响。研究发现华南埃迪卡拉纪疑源类的首现层位与燧石结核的最低层位重合,且疑源类在其首现层位就具有相当高的多样性,暗示了它们很可能早已出现,尽管缺少合适的条件被矿化保存。这一发现说明,来自三峡地区陡山沱组二段底部首层燧石结核中刺饰疑源类的首现位置可能并非当前正在寻找的埃迪卡拉系第二阶底界标志的最佳候选。

首现层位之上,在九龙湾剖面盖帽白云岩之上20米之内的地层中共有多达21种刺饰疑源类出现,超过该剖面二段全部刺饰疑源类种数的一半(65.6%)。结合已发表的旋回地层学研究,这意味着仅仅在埃迪卡拉纪最初的一千万年内,刺饰疑源类发生了快速演化并已经具有了非常高的多样性。同时,本研究还整合了过去发表的大量剖面资料,指出过去使用“复合剖面”进行生物地层学研究存在的问题,并提出在华南具有较高生物地层学潜力的若干分子。

本研究得到科技部、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项B类以及美国自然科学基金的资助。

论文相关信息:Ouyang, Q., Zhou, C., Xiao, S., Guan, C., Chen, Z., Yuan, X., Sun, Y., 2021. Distribution of Ediacaran acanthomorphic acritarchs in the lower Doushantuo Formation of the Yangtze Gorges area, South China: Evolutionary and stratigraphic implications. Precambrian Research 353, 106005. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.106005.112021-01 -

南京古生物所与内蒙古自然博物馆签署战略合作协议

2020年12月26日,中国科学院南京地质古生物研究所与内蒙古自然博物馆在行政楼一楼会议室签署了战略合作协议。内蒙古自然资源厅副厅长王富友、科技与信息处处长孙海萍、内蒙古自然博物馆副馆长郭斌、南京古生物所所长詹仁斌、副所长王军、现代古生物学与地层学国家重点实验室主任袁训来、有关部门责任人和科研人员代表等出席此次仪式。签约仪式由王军主持。

詹仁斌简要介绍了南京古生物所的发展历程与资源优势。南京古生物所古生物学研究门类全、时代全、队伍成熟,有着与产业部门合作的坚实基础,同时与国内外相关院所交流紧密,具有一定的国际影响力。同时,詹仁斌在讲话中还指出,内蒙古拥有极其丰富的古生物资源,近年来内蒙古自然博物馆与南京古生物所有着密切的业务往来和优质的合作基础,在科学研究、人才培养、科学传播、学术交流、平台建设等方面的合作具有广阔的前景。

王富友在致辞中强调,内蒙古自然博物馆与南京古生物所开展的全方位合作对内蒙古自然博物馆十分重要。内蒙古自然博物馆虽然在古生物研究方面有先天的优势,能够为科研人员提供丰富和良好的科研素材,但古生物研究方面的人才较为缺乏。他表示希望通过本次合作推动双方资源共享、加强优势互补、扩大交流合作、实现成果共享,共同促进地质古生物科学研究和科学普及发展。082021-01 -

古海洋学研究揭示南海北部中晚中新世深海“红-绿”韵律沉积机制

现代南海表层/表层水、深层水是由西太平洋进入南海,而中层水则由南海进入西太平洋,从而呈现出特征的“三明治”结构。底栖有孔虫、介形虫等微体古生物的研究为揭示晚第四纪南海深部水团流通状况,提供了大量的古环境信息。然而对更长时间尺度上的深部水团历史、尤其是中新世之前,台湾岛近现代格局形成之前的南海深部水团的历史却了解甚少。

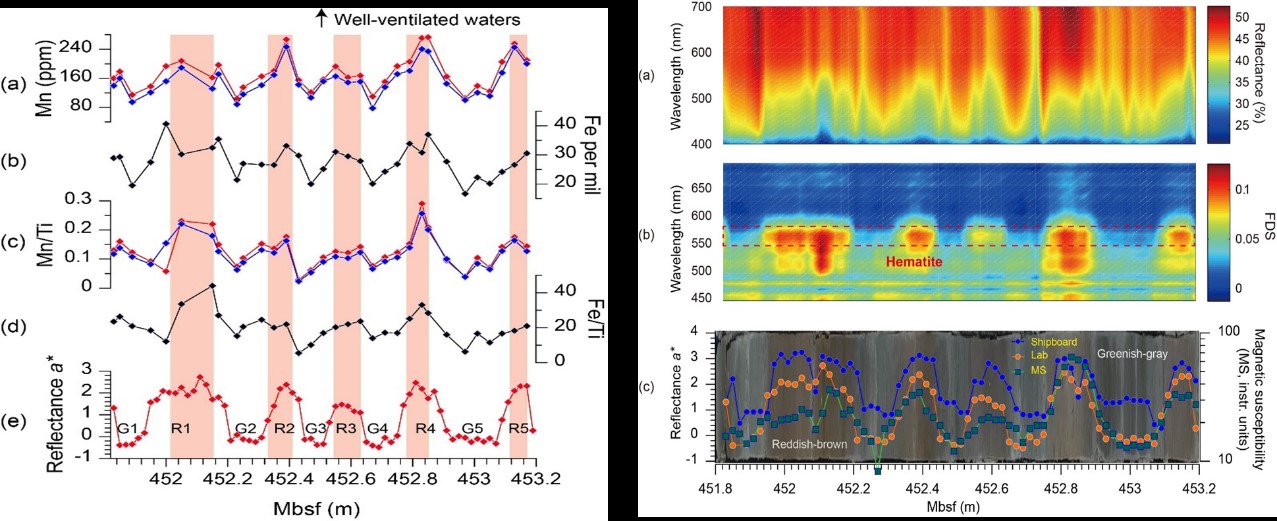

2017年执行的IODP367/368航次在南海北部多个站位钻探中获得了中晚中新世特征的红棕色与绿灰色(“红-绿”)互层的韵律沉积地层,为研究该时期南海底层水体特征及其与西北太平洋水团交换历史提供了重要材料。

为此,中国科学院南京地质古生物研究所李保华研究员与同济大学刘传联教授、金晓波博士等人对位于南海北部3764米水深的U1502站位海底442-497米岩芯沉积物的颜色反射光谱、微体化石、元素地球化学及沉积学进行了详细的分析。研究成果近期发表在《海洋地质》(Marine Geology)上。

古海洋学环境重建的研究表明,沉积物红色来源于与铁锰高含量伴生的自生无定形赤铁矿,而沉积水体中碳酸盐保存相对较好,可能与当时南海底层水垂直流通状况良好有关;而绿灰色沉积形成环境则与底层水垂直流通状况较弱、碳酸盐保存相对较差相对应。研究还认为南海中晚中新世“红-绿”韵律沉积机制是受当时太平洋深层水和南极底层水在冰期间/冰期旋回中的强弱变化所控制。

该研究也为揭示南海形成、演化及其影响提供了关键的古海洋学信息。

该研究得到了中国国家自然科学基金,国家科技重大专项和中国科学院战略性先导专项的支持。

论文相关信息:Jin, Xiaobo, Xu, Juan, Li, Yanli, Qiao, Peijun, Wu, Li, Ling, Cheng, Li, Baohua*, Liu, Chuanlian*, 2020. Origin of the rhythmic reddish-brown and greenish-gray sediments in the abyssal South China Sea:Implications for oceanic circulation in the late Miocene. 430: 106378. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2020.106378.072021-01 -

底栖有孔虫揭示1.3Ma以来葡萄牙岸外底层水团特征与地中海溢出流强度演化

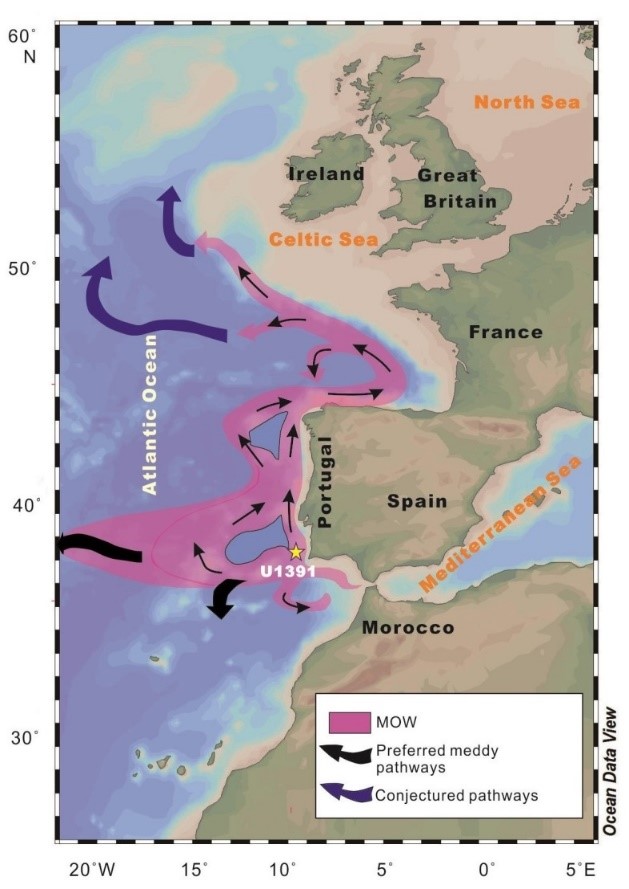

德雷克海峡与塔斯马尼亚海道的打开、巴拿马海道与印尼海海道的关闭、直布罗陀海峡的关闭与打开等,这些大洋环流关键通道都影响着全球环流系统格局,并通过水循环影响全球气候系统与环境。自从直布罗陀海峡在晚中新世(距今约500万年前)重新打开后,地中海中深层水团携带大量高温、高盐水(“地中海溢出流”,MOW)如瀑布般泻入大西洋,其主流沿着葡萄牙岸外陆架、陆坡一直向北可延伸至挪威-格陵兰海,促进了北大西洋深层水形成,加强了大西洋经向翻转流、从而贡献于全球温盐环流。

有孔虫群落包含丰富的环境信息,对水体环境变化响应敏锐,而底栖有孔虫对反映大洋底层水团具有明显优势。中国科学院南京地质古生物研究所李保华研究员团队的郭启梅博士与韩国、葡萄牙等国的科学家合作,对综合大洋钻探(IODP)339航次U1391站位1.3Ma以来的沉积物进行了高分辨率分析。通过底栖有孔虫系统古生物学与定量统计研究,结合精确同位素地层年代建立,依据底栖有孔虫特征组合("Elevated Epibenthos" group)、关键分子Planulina ariminensis和同位素组成变化,揭示了长时间尺度上地中海溢出流的详细演化过程。研究成果发表于近期《第四纪科学评论》(Quaternary Science Reviews)上。

研究结果显示,地中海溢出流以氧同位素1、9-11、和19-21期间等水团加强为特征,尤其在高于现在20米海平面格局的氧同位素11期显著增强。而且以表生种组合为标志的地中海溢出流存在10万年、4万年和2万年的周期性特征。在中更新世气候转型(MPT)期间,底栖有孔虫群落及底层水体响应明显,以MPT之前受4万年周期主控、MPT之后受10万年周期主控为特征。

这种变化反映了地中海溢出流对地球轨道岁差周期基础上斜率周期在中更新世转型的响应。地球轨道参数斜率通过影响全球海平面、东北大西洋水体密度梯度等驱动MOW变化,而岁差则通过影响地中海区气候干湿驱动MOW变化。另外,在冰期/间冰期尺度上,晚更新世底栖有孔虫群落和底栖有孔虫碳同位素变化,揭示了研究区在间冰期、冰期分别受MOW和冰期北大西洋中层水团影响,底层水体通风状况良好;而在冰消期则相对通风较差。

该研究也为揭示上新世以来的地中海海溢出流演化提供了重要证据。

这项工作得到了中国科学院战略性先导专项,国家自然科学基金,现代古生物学和地层学国家重点实验室以国际大洋发现计划的支持。

论文相关信息:

Guo, Qimei*, Li, Baohua*, Voelker, Antje, Kim, Jin-Kyoung, 2020. Mediterranean OutflowWater dynamics across the middle Pleistocene transition based on a 1.3 million-year benthic foraminiferal record off the Portuguese margin. Quaternary Science Reviews, 247: 106567. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106567

Guo, Qimei, Li, Baohua*, Kim, Jin-Kyoung, IODP Expedition 339 Scientists, 2017. Benthic foraminiferal assemblages and bottom water evolution off the Portuguese margin since the Middle Pleistocene. Global and Planetary Change, 150: 94-108. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.11.004072021-01 -

南京古生物所工会组织迎新年环湖健步行活动

一元复始,万象更新。12月31日下午,中国科学院南京地质古生物研究所以环湖健步行的方式“告别2020、昂首阔步走向2021”。工会组织全所共计190多名职工、研究生、博士后等参加活动。

因疫情管控,健步行以统一组织、不群体集中的形式开展。南京古生物所职工群众三两相约,围湖健步。大家边欣赏玄武湖雪后美景边闲心畅谈,享受工作闲暇之余的运动快乐。防疫复工两不误、休闲健身双兼顾,工会真挚希望大家能坚持加强锻炼、强健体魄。

新的一年,带来新的希望、新的力量。让我们满怀信心期望,共同努力加油,携手迈向南京古生物所更加美好的未来!072021-01 -

南京古生物所支撑支部与机关二支部开展联合主题党日活动

12月17日,中国科学院南京地质古生物研究所支撑支部与机关二支部的党员及入党积极分子一行近30人,前往侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆缅怀遇难同胞。本次党日活动的主题为“勿忘国耻,砥砺前行”。

机关二支部党支部书记王溱介绍,这是两支部首次联合开展主题党日活动,前事不忘后事之师,所以特意安排在2020年12月13日第七个南京大屠杀死难者国家公祭日之后,组织支部党员同志来缅怀悼念遇难同胞,以此,让大家铭记历史、正视历史、珍爱和平、展望未来、兴我中华。

当天,参加活动的党员及积极分子分别参观了南京大屠杀史实展、命运与共——约翰拉贝及家族与中国的友谊展以及“三个必胜”主题展览。

两个支部的同志们在参观途中纷纷发表了自己的想法。支撑支部党员唐鹏表示,以史为鉴,科技强国,保障和平。作为国家战略科技力量的一部分,我们祈祷世界和平,同时,我们也要为祖国的强大贡献力量,为世界和平贡献力量。“落后就要挨打,愚昧就要挨打,和平来之不易。我们要牢记历史,勿忘国耻,愿逝者安息,生者奋进,为实现中华民族的伟大复兴而努力拼搏!”机关二支部党员盖永华感慨。

支撑支部90后党员孙珏表示,自己不敢去想这些苦难中的、手无寸铁的人民经历了怎样的绝望,这是永远不能抹去的国耻。今天的和平来之不易,历史不可被忘却,吾辈当自强。“身为中华后人,当知先辈有如此悲痛欲绝的经历,我们虽然不能亲身感受那段历史,但是我们肩负着新时代的历史重任,去争取和平维护和平,让灾难不再发生。”机关二支部90后党员司苏翱感慨。

《南京大屠杀史实展》通过大量的文物、照片、影像资料、档案等资料,向大家真实地展现了南京大屠杀的那段血泪记忆;《命运与共——约翰拉贝及家族与中国的友谊展》带大家重温了拉贝在南京大屠杀时期与中国人民命运与共的历史故事,号召人们共同建设人类命运共同体;“三个必胜”主题展览则是通过《侵略者的罪恶》、《不屈的抗争》、《法西斯的投降》、《正义的审判》、《争取持久和平》五个部分,让人们铭记历史所启示的伟大真理:正义必胜!和平必胜!人民必胜!

因工作之故,支撑支部书记曹长群未能参加此次主题党日活动,但他表示希望借此让各位同志能够深刻理解“实现中华民族伟大复兴的中国梦”的历史意义。“2020年全国上下一心,夺取抗击新冠疫情、复工复产双胜利的成就,与国际上对中国疯狂围追堵截、极力遏制中国发展形成鲜明的对比,政治体制的意识形态斗争从来都是没有硝烟的战场,全体党员永远不能忘记国耻、忘记国贫民弱的惨痛历史。以史为鉴,投身岗位贡献、努力工作,把祖国建设的更加富强、更加强盛,争取早日实现中华民族伟大复兴。”072021-01 -

南京古生物所与中石油新疆油田公司共商“地层古生物联合实验室”事宜

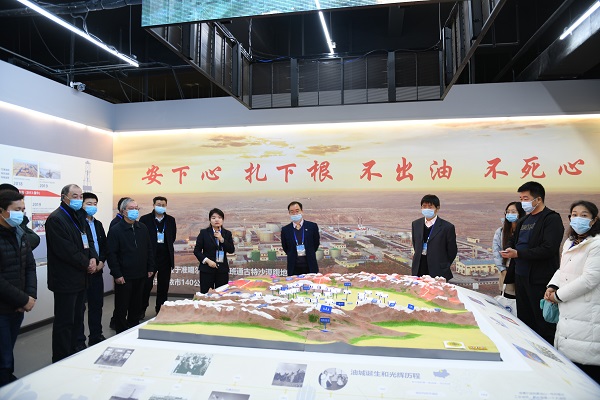

2020年12月26日,中国石油新疆油田公司首席技术专家王绪龙,实验检测研究院院长(时任副院长)靳军一行10人来宁与中国科学院南京地质古生物研究所相关领导、科研人员在行政楼一楼会议室举行了座谈交流,共商“地层古生物联合实验室”发展事宜,并调研了南京古生物所地层古生物咨询中心。南京古生物所所长詹仁斌,党委书记、副所长杨涛,国家重点实验室主任袁训来等出席座谈会。南京古生物所副所长王军主持会议。

会前,地层古生物咨询中心负责人向与会人员简要介绍了中心的定位、工作方向、人才队伍和支撑平台等情况,特别就双方共建的“地层古生物联合实验室”在南京古生物所的具体运行情况向王绪龙主任和靳军副主任进行了详细汇报。

会上,刘锋研究员汇报了其承担的新疆油田“西北缘中拐-五八区佳木河划分对比”项目的最新进展情况。随后,双方就如何服务新疆油田的勘探和开发、如何尽快解决生产中的基础地质问题展开了卓有成效的探讨。

王绪龙提出要以油田需求为导向,以开展准噶尔盆地外缘研究为基准,着力解决新疆油田所在盆地内的基础地质问题。靳军重点强调南京古生物所需要持续和进一步关注新疆油田所在盆地的基础地质研究,着力提出和解决油气勘探中的焦点问题,在科研力量融合、资源共享、人才培养和科普宣传等多个方面展开联合,以期支持新疆油田的发展。詹仁斌指出,双方的合作要落到实处,多开展具体的研究工作,并要求学术交流常态化、专项研究持续化、人才互训稳定化、重要事件共同参与化。杨涛表示支持新疆油田油气勘探开发是南京古生物所的责任所在,并将在各方面给予全力支持,确保能为我国的油气勘探和开发作出更大贡献。

在2020年中,以“地层古生物联合实验室”为平台,南京古生物所与新疆油田公司实验检测研究院共同启动了 “玛页1井风城组古环境及生烃母质差异性研究”和“新疆北部石炭纪地层划分对比及岩相古地理研究”2个科研项目。由南京古生物所和新疆油田公司联合共建的“新疆油田公司石油特展厅”经过一年的筹划,克服了新冠疫情的影响,也于12月26日正式揭幕,并将于2021年元旦开始对社会免费开放。

座谈会最后,双方确定“地层古生物联合实验室”第一届学术委员会第二次会议和学术交流会将在2021年下半年在南京举行。312020-12 -

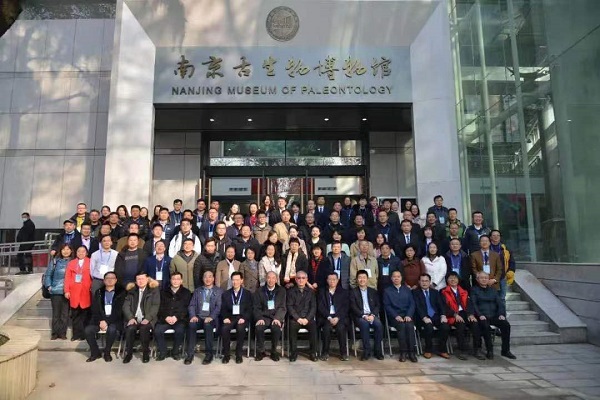

新疆油田公司石油特展厅在南京古生物博物馆揭幕

2020年12月26日,由中国科学院南京地质古生物研究所与中国石油新疆油田公司联合筹建的“从黑油山走来”石油特展厅在南京古生物博物馆揭幕。在中国科学院科学传播局、江苏省科学技术协会、中国科学院南京分院以及国内多家博物馆等单位领导和专家的见证下,中国科学院戎嘉余、周忠和院士、中国科学院南京分院党组书记朱怀诚与新疆油田公司首席技术专家王绪龙等一起为石油特展厅揭幕。该特展厅得到了中国科学院科学传播局“名馆精品展”项目的资助。

新疆油田公司石油特展厅以实物、图片、视频、沙盘、动画等多种形式生动形象地向南京市民展示了石油形成、开采、集输、炼化的全过程。来自新疆油田公司的讲解员声情并茂地向参观者介绍新疆油田发现、发展、壮大的历程。自上世纪50年代以来,新疆石油人奋战在祖国西北边陲,为国家能源安全默默发挥重要贡献。石油特展厅不仅向社会公众科普石油与民生的紧密关系,也向南京市民展示新疆石油人“安下心、扎下根、不出油、不死心”的大无畏精神,展示其“我为祖国献石油”的爱国豪情。

这是中国石油企业首次在石油系统之外设立石油特展厅,也是向社会大众科普石油知识、宣传石油企业的一次尝试。石油特展厅的建立,是南京古生物所发挥现代古生物学和地层学国家重点实验室作用,积极响应党中央和中国科学院的号召,主动部署,将科研力量面向国民经济,切实解决产业部门的基础应用问题和卡脖子问题的一种表现。312020-12 -

“远古生命与你我同行”科普论坛系列活动在南京举办

为落实习近平总书记关于“要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”重要讲话精神,提升中国科学院南京地质古生物研究所科学传播及服务社会能力,12月26日-27日,“远古生命与你我同行”大型主题科普论坛暨南京古生物博物馆升级改造重新开放仪式-中科院标本馆科普网络委员会2020年会在南京举行。

12月26日,主题活动论坛开幕式在南京古生物博物馆举行。中国科学院院士戎嘉余,中国科学院院士、中国科普作家协会理事长周忠和,中国科学院科学传播局高级业务主管、四级职员徐雁龙,中国科学院南京分院分党组书记、江苏省科协副主席朱怀诚,国家古生物化石专家委员会副主任、中国自然科学博物馆学会副理事长兼地学博物馆委员会主任、中国地质博物馆原馆长贾跃明,江苏省科技厅副厅长赵建国,内蒙古自治区自然资源厅副厅长王富友,中国石油新疆油田分公司企业首席技术专家王绪龙,江苏省科协二级巡视员杨文新,南京市科协二级巡视员庄文辉等专家和领导,以及来自全国各科研院所、博物馆、高校及中小学校、合作企业代表近200人参加论坛活动开幕及展陈揭幕仪式。

开幕式由南京古生物所党委书记、副所长杨涛主持。南京古生物所所长詹仁斌所长致欢迎词,对与会人员表示热烈欢迎。他指出科学传播是南京古生物所的中心工作之一,在科学院和国内外有关单位支持下,在全所职工齐心协力下,今年南京古生物博物馆升级改造工作顺利完成。希望通过这次论坛活动,深化博物馆之间的合作交流,提升科普能力水平,开展富有成效的科普活动,进一步推动科学传播工作深入发展。

徐雁龙、周忠和、贾跃明以及王绪龙分别做了大会致辞,对南京古生物所的科普工作给予高度肯定,对博物馆升级改造后重新开放表示热烈祝贺。随后,与会的领导嘉宾为展陈升级新馆揭幕,并参观南京古生博物馆展陈和中科院名馆精品展“从黑油山走来”新疆石油特展。

大会开幕式后,举行了南京科协大讲堂第46期(总第890期)暨2020年玄武区科普报告进机关活动讲座,特邀周忠和院士做题为《来自化石的秘密—漫谈古生物学》的精彩演讲报告,并和听众进行了互动交流。大会开幕式上,举行了“李四光少年科学营”开营仪式,李四光孙女邹宗平女士发来视频致辞,戎嘉余和周忠和两位院士为首批20余位李四光少年科学营营员代表颁发了证书。之后还进行了授牌和颁奖活动,南京古生物博物馆为南京市五所中小学校授牌古生物科普基地学校,为2020年生命奥秘科普绘画大赛的一等奖获得者颁奖获奖证书。另外,还发布了南古天目古生物科普文创的首批设计作品。

26日下午,举行了博物馆科普教育馆长和校长论坛活动。中国地质博物馆原馆长贾跃明、浙江自然博物馆原副馆长金幸生、河南省地质博物馆馆长徐莉、深圳古生物博物馆馆长傅晓平,中山大学生物博物馆馆长庞虹等分别应邀作了题为《科普攻略·道法自然》、《境内外特展的实践与思考》、《开放共享 你我同行》、《对博物馆教育工作的再认识》、《生物多样性保护—科学研究与自然教育》的精彩报告;并与多所江苏省和南京市的中小学校长进行研讨,共同探讨如何将古生物博物馆资源有效转化为中小学教育资源。

论坛期间,中科院标本馆科普网络委员会2020年会也在南京古生物博物馆同时举办,来自中国科学院八家单位的15位专家“走出象牙塔”,分别结对南京市的十五家中小学开展了科普进校园活动。

江苏电视台、南京广电、新华日报、南京日报、扬子晚报、现代快报、金陵晚报、江苏科技报等媒体对本次论坛活动及博物馆升级开馆进行了报道。312020-12 -

南京古生物所寒武纪大爆发研究团队开展青藏高原科学考察

2020年8月21日至9月14日,由中国科学院南京地质古生物研究所寒武纪大爆发团队组成的野外科考队伍在青藏高原祁连山地区成功执行第二次青藏高原综合科学考察“新元古代-古生代重要转折期生物多样性变化及其演化”专题的科考任务。

科考队伍在为期24天的科考任务中完成了对祁连山、北山、龙首山地区多条剖面进行了踏勘、描述、及化石、沉积学标本、碎屑锆石等各类样品的采集等工作。总行程1万余公里,途径青海省、甘肃省、内蒙古自治区,为限定相关地层年龄、恢复该地区对应时期古生物、古地理面貌等进一步科学研究工作奠定了坚实的基础。

据悉,第二次青藏高原综合科学考察研究于2017年启动,中国科学院青藏高原研究所姚檀栋院士任项目首席科学家,2018年9月5日于拉萨发布了首期成果。“新元古代-古生代重要转折期生物多样性变化及其演化”专题旨在恢复青藏高原新元古代至古生代时期的生物面貌、演化过程,揭示该时段各地块的古生物、古地理和古环境的内在联系。312020-12