媒体关注

-

【科技日报】80多种远古海洋生物诉说3亿年前生物礁的秘密往事2020年9月17日来源:科技日报3.85亿年前的中泥盆世,在现今的贵州独山大河口地质公园下,曾有一片温暖的浅海,那里聚集着各种海洋生灵,在礁石中穿梭往来......这是一个风平浪静的日子,碧蓝的海水轻轻拍打着沙滩,距离海岸线不远处,是一片绵延上千公里的庞大生物礁体系。潜入水下,就像是置身于海底总动员的世界,一簇簇随着海浪翩翩起舞的珊瑚和层孔虫,招手打着招呼,各种海洋生灵在礁石中穿梭往来、生息不止……这不是著名的澳大利亚大堡礁,而是我国华南地区的鸡窝寨。“3.85亿年前的中泥盆世,在贵州独山的大河口鸡窝寨地区,曾有一片温暖的浅海,孕育了种类丰富的生物。”中国科学院南京地质古生物研究所副研究员梁昆告诉科技日报记者。8月中旬,中、英学者在国际地质学期刊《三古》上发表论文称,他们在鸡窝寨生物礁化石群中,新发现80多种远古海洋生物化石。中泥盆世的生物礁有什么特点,这个时期的物种间生态关系还有哪些未解之谜鸡窝寨生物礁的最新研究揭开了这一时期生物间哪些生态关系作为此次研究的带头人之一,梁昆9月7日接受了记者采访,讲述了这项研究的重要进展。泥盆纪地球迎来生命演化重要阶段站在群山环绕的贵州独山大河口地质公园,脚下的这片土地,经过数亿年的地质运动,已是沧海桑田、海枯石烂。在4.19亿—3.58亿年前的泥盆纪,地球迎来了生命演化的重要阶段。这一时期,陆地上裸蕨类植物开始繁茂,海洋中更是精彩纷呈:无脊椎动物除珊瑚、腕足类和层孔虫等继续繁盛外,还出现了原始的菊石。脊椎动物中鱼类空前发展,让泥盆纪获得“鱼类时代”之称。到了泥盆纪晚期,原始两栖类动物开始出现。我们再将目光转移到华南地区,那时,这里还是一片海洋。当时地球的海洋中发育了生命起源以来最大规模的后生动物礁体系。全球共有12个长度达1500公里以上的巨型生物礁带,而华南地区就是其中之一。“鸡窝寨生物礁的多样性程度堪比今天全球旅游爱好者向往的澳大利亚大堡礁。”梁昆介绍,在中泥盆世吉维特期,地球海洋中发育了显生宙以来最大规模的后生动物礁体系。生物礁包含海洋中最为复杂多样的生态系统,也是地球生命演化中最为重要的基因宝库,拥有最高级别的物种多样性、生境多样性、群落结构和功能多样性。从吉维特中晚期开始,后生动物礁的规模迅速减少,到弗拉期末,后生动物生物礁生态系统彻底崩溃。经过数亿年的地质运动,远古的生物礁保存状况不尽相同。幸运的是,我国华南地区的生物礁得到较好的保存,包括广西、贵州和湖南,比较著名的有广西南丹大厂龙头山生物礁、贵州布寨生物礁、湖南新邵巨口铺生物礁等,这与当地独特的地形地貌与气候条件有一定的关联。“3.85亿年前,华南是一片浅海台地,可以理解成‘海中的高原’,这里深度较浅、形状平坦、风浪不大,适合海洋动物生存。”梁昆说,特殊的埋藏特征与地质构造背景使得这些生物化石被良好地保存了下来。也正因如此,科学家才有足够的原位样本开展远古时期生物礁的生态统计与复原工作。不同物种间经常上演“战争与和平”今天看来,构成生物礁的珊瑚与层孔虫都是较为低等的动物,但是,通过科研团队的研究发现,在3亿多年前,这些低等生物之间,却也在不断上演“战争与和平”。过去,由于相应的化石证据不多,这一时期生物礁的生物多样性、生物之间的复杂生态关系以及生物礁群落的构建等方面尚缺少较为细致的研究工作。因此,对关键地质时期的生物礁及生物多样性演化模式的进一步认识也受到一定程度的限制。“这次研究主要针对鸡窝寨当地的生物礁化石群,新发现了80多种远古海洋生物化石。其化石数量之多、保存之完好、多样性之丰富,在全国乃至世界范围内都名列前茅。”梁昆告诉记者。梁昆介绍,科研团队运用精细采样的方法,在这一生物礁化石群中的7平方米范围内选取28个样方,原位采样665块,制得化石薄片2804张,基于大量系统数据,开展了高精度的生物多样性和群落古生态统计工作。“截至目前,在鸡窝寨生物礁化石群内我们已经识别出83种远古海洋生物,隶属于8个门类、44个属,包括四射珊瑚、层孔虫、横板珊瑚、苔藓虫等。”梁昆介绍说,当时海洋中鱼类也比较多,最大的鱼长度达到十几米,但是因为保存原因,很难在生物礁中看到它们的化石。通过进一步研究,他们发现这一化石群不仅包含多样化的物种,而且存在复杂的生态关系。比如,不同物种之间既会“争夺地盘”,也会相互依存、共同生活,许多生物内部常常能看到存有其他生物的骨骼,这为研究远古海洋生态提供了重要参考。“我们研究发现,当时的生态关系主要有空间竞争、共生、寄生这三种类型。”梁昆说,空间竞争主要体现在珊瑚和层孔虫为了抢夺生存空间相互排挤,往往层孔虫占据上风;珊瑚虫、层孔虫又可友好相处、共栖共生在一起;蠕虫也加入到这个欣欣向荣的生态系统中来,往往生活在层孔虫内;但是蠕虫也并非对谁都友好,研究发现它们与珊瑚相处过程中,就是典型的寄生关系,会延缓珊瑚的发育生长。延伸阅读生物礁是矿产资源的“指路牌”生物礁不仅是地球生命演化最为重要的基因宝库,也是人类勘探矿产资源的“指路牌”。梁昆介绍,生物礁的发育、分布和演化与造礁生物演替和气候环境变化密切相关,泥盆纪全球范围内发生了20余次生物事件或环境事件,对泥盆纪生物礁生态系统产生了重大影响。比如,在中泥盆世吉维特中晚期全球范围内发生了一次重要的灭绝事件,这次事件带来全球海平面的快速上升,造成了生物礁的衰落。其中,约有50%的四射珊瑚和横板珊瑚属消失,以及约16%的层孔虫属灭绝。全球多条生物礁带也开始消退。到了晚泥盆世弗拉期和法门期之交,全球发生了显生宙五次生物大灭绝事件之一的F/F大灭绝事件,一些残存的后生动物礁也惨遭灭绝,盛极一时的珊瑚—层孔虫后生动物礁生态系统彻底崩溃。我国的生物礁从寒武纪至今均有发育,目前所发现的生物礁遍及西北、西南及华北地区。其中,泥盆纪、二叠纪和新近纪时期礁体发育最盛,数目众多。“生物礁与油气藏、金属矿床不仅仅存在空间联系,还有成因上的联系。”梁昆说,近几年,我国南海北部大陆架上礁型油气藏的勘探成果显示了生物礁油气藏勘探的巨大潜力。同时,古生物礁体也成为寻找矿床的重要新领域,已有研究证实,生物礁—白云岩化—膏盐—油气—金属矿床之间有着密切的联系。比如,在陕南地区镇旬盆地泥盆纪地层中的层控型铅锌矿床和广西大厂锡石—多金属硫化物矿床,就是受碳酸盐台缘生物礁控制的典型实例。因此,加强中国生物礁的发育、成因和分布规律研究具有重要的科学意义,能对促进自然资源利用的生产实践提供理论指导。同时,社会可持续发展也会进一步推动现代生物礁的保护等领域的深入研究。2020-09-17

-

【EurekAlert】100-million-year-old amber reveals sexual intercourse of ostracods2020年9月16日来源:EurekAlertSmallbivalvedcrustaceanostracodsarethemostabundantfossilarthropodssincetheOrdovicianandplayanimportantroleinpaleoenvironmentalreconstructionandevolutionarybiology.Thevastmajorityoffossilostracodsarerepresentedbycalcifiedshells,andtheirsoftparts,whichcanprovideinvaluableinformationaboutancientostracodautoecology,areextremelyrare.Recently,Dr.WANGHeandProf.WANGBo,fromtheNanjingInstituteofGeologyandPalaeontologyoftheChineseAcademyofSciences(NIGPAS),andtheircollaboratorspresentedexceptionallywell-preservedostracodswithsoftparts(appendagesandreproductiveorgans)frommid-CretaceousMyanmaramber(~100millionyearsold),whichrevealedsexualintercourseofostracods.ThestudywaspublishedinProceedingsoftheRoyalSocietyBonSept.15.Theostracodassemblageintheamberiscomposedof39individualsinoneamberpieceandincludesmales,femalesandjuveniles.X-raymicro-computedtomographywasusedtoobtainhigh-resolutionthree-dimensionalimagesoftheirsoftparts.Themicro-CTreconstructionprovideddirectevidenceofthemaleclasper,spermpumps(Zenkerorgans),hemipenes,eggsandfemaleseminalreceptaclescontaininggiantsperm.ThisisthefirsttimethatgiantostracodspermwasfoundinCretaceousostracodfossils;itslengthwasatleastone-thirdofthebodylengthoftheostracod.Thisdiscoveryisalsotheearliestknownanimalspermrecord,andapproximately50-millionyearsolderthanthepreviousoldestfossilrecordsofanimalsperm.Analysesofthefossilandextantostracodsshowthatduringsexualreproduction,themaleuseditssexuallydimorphicfifthlimb,whichhashook-likeendopods,tograspafemalewhileintroducingitshemipenesintothefemale'spairedvaginas.Themale'spairofZenkerorgansthentransferredtheexceptionallylongbutimmotilespermviathemalehemipenesintothefemale.TheZenkerorganisreadilyidentifiedinextantcypridoideanostracodsasalarge,spiny,sclerotizedpartofthedeferentspermduct.Musclefibersalongsidetheorganconnectthenumerousspines,whichareoftenarrangedinanumberofwhorlsthataretaxonomicallycharacteristicatthefamilylevel.Onceinthefemale,thespermarepushedupthetwolongspermcanals,eachendinginasac-likeseminalreceptacleforspermstorage;there,theyfinallybecomemotile,arrangethemselvesintoamoreorganizedassemblageandfertilizeeggsduringtheprocessofoviposition.Researchrevealsthattherepertoireofreproductionbehaviorinostracods,whichisassociatedwithconsiderablemorphologicaladaptations,hasremainedunchangedoveratleast100millionyears-aparamountexampleofevolutionarystasis.TheappearanceofacomplexreproductivemechanisminvolvinggiantspermimprovedmatingsuccessandmayhavebeenanimportantcontributortothelateMesozoicexplosiveradiationofthesuperfamilyCypridoidea,whichtodayincludesthevastmajorityofnonmarineostracodspecies.###ThisresearchwassupportedbytheStrategicPriorityResearchProgramoftheChineseAcademyofSciences,theSecondTibetanPlateauScientificExpeditionandResearch,andtheNationalNaturalScienceFoundationofChina.2020-09-16

-

【光明网】南京古生物所等通过丁氏花为花朵演化提供重要证据2020年9月14日来源:光明网百余年来,达尔文的生物进化论深入人心,但花朵如何演化是进化生物学家的难解之题,花朵演化之谜被Science列为125个世界级科学难题之一。植物学界认为,花是一个纵向压缩的枝。这得到很多植物学家的认可,也得到现代植物学研究的支持,相关化石证据却一直缺席。近日,《古昆虫学》(Palaeoentomology)发表了中国学者领导的中西国际研究团队合作完成的题为《中新世琥珀里的独特化石为花朵演化提供新的启示》的论文。中国科学院南京地质古生物研究所、福建农林大学、西班牙比戈大学、抚顺琥珀研究所的五位学者在论文中报道中美洲多美尼加中新世(2000-1500万年前)琥珀中的花朵化石——五数丁氏花Dinganthuspentamera。该化石命名为丁氏花,是为纪念北京大学原校长、数学家丁石孙(1927-2019)。目前,丁氏花的标本保存于抚顺琥珀研究所。丁氏花化石很小,只有3-4毫米,立体保存于多美尼加中新世地层中出产的琥珀中。良好的保存状态和现代先进的微CT技术,使人们可以清晰地观察到花朵的主要特征:连接到花轴上的苞片、花被片、雄蕊和雌蕊四轮器官。该花具有五枚边缘相扣的花被片,十枚向内弯曲的雄蕊,中央是带有弯曲花柱的雌蕊。每枚雄蕊有一个很长的花丝,其顶上有一个包含四个药室的花药。这种花属于较常见的真双子叶植物。此前报道过的静子花已把真双子叶植物的历史追溯到大约1亿年前的白垩纪中期,但这些花朵是如何演化而来,却一直缺乏有意义的化石证据证实和支持。丁氏花和普通的真双子叶植物的花的重要区别在于:在一般的花朵中花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊这四轮器官一般都紧密地“挤”在花轴的同一个部位——花托上;而丁氏花中花轴是伸长的,各轮器官之间的间距被拉开,好像这些器官长在一个枝上似的。因此,虽然年代较新,但是丁氏花的这种独特形态首次用化石证据向人们表明:几百年来,关于花的本质的猜想可能是合理的,即花是一个纵向压缩的枝。 该研究有利于确认关于花朵本质的解读,且有利于理解看似怪异的早期被子植物化石(如辽宁古果、雨含果)。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)和国家自然科学基金的支持。丁氏花与丁石孙先生。左图是丁氏花在微CT中的图像,右图是前北京大学校长、著名数学家丁石孙先生丁氏花的三维复原图2020-09-16

-

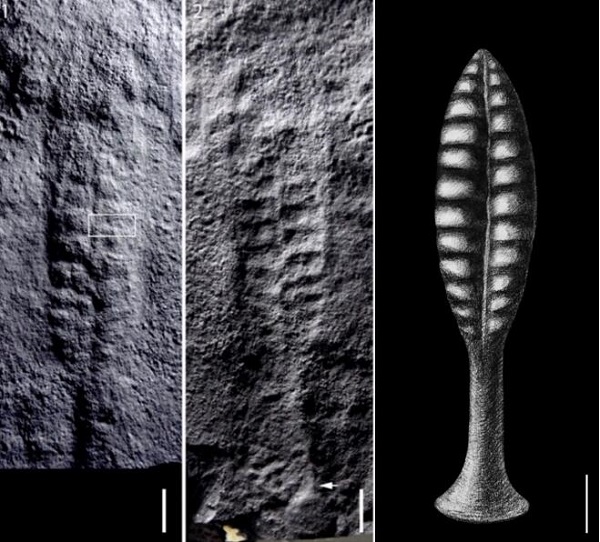

【人民网】中美科学家发现远古海底生物化石2020年9月14日来源:人民日报海外版02版本报南京9月13日电(记者姚雪青)记者日前从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所早期生命研究团队与美国学者合作,在中国湖北三峡地区的石板滩生物群中,发现了4种形似树叶的远古生物。这些“树叶”实际上是形态奇特的早期动物,它们生活在远古海洋底部。相关研究成果已发表在古生物学国际专业期刊《古生物学杂志》上。据介绍,这一研究发现来源于22块从湖北三峡地区挖掘的化石,研究人员最终确定这些是来自5.5亿年前的早期动物。参与此项研究的中科院南古所副研究员庞科介绍,此次新发现的这4种古生物生活在约5.5亿年前的海底,现已完全灭绝。从形态上看,这4种古生物大体相似,体长都在10厘米左右,长得很像树叶叶片。庞科介绍,埃迪卡拉纪的时代为6.35亿-5.41亿年之间。解开这些生存年代比寒武纪生命大爆发还早的远古“树叶”谜团,或将为人类探索早期生命演化提供重要线索。2020-09-15

-

【中国青年报】南京地质古生物研究所:5.5亿年前的海底躺着一群形似树叶的动物中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队与美国学者合作,在我国湖北三峡地区的石板滩生物群中,发现4种形似树叶的远古生物。与真正长在树枝上的叶子不同,这些“树叶”实际上是形态奇特的早期动物,它们生活在远古海洋底部。 参与此项研究的中科院南古所副研究员庞科介绍:此次新发现的这4种古生物,生活在约5.5亿年前的海底,现在已经完全灭绝。形态上看,这4种古生物大体相似,体长都在10厘米左右,长得很像树叶叶片。独特的是,这些远古“树叶”底端长着圆形吸盘。它们靠吸盘吸附在海底,“树叶”的“茎干”和“叶片”部分,则直立在海水中。在5.5亿年前,这些海底“树叶”是一大类数量特别众多、分布十分广泛的生物。但是直到今天,人们对它们的生物属性仍然所知不多。它们的生存年代,比著名的“寒武纪生命大爆发”还早。解开这些远古海底“树叶”的谜团,可能会为人类探索早期生命演化提供重要线索。相关研究成果已于近日发表在古生物学国际专业期刊《古生物学杂志》(JournalofPaleontology)上。2020-09-14

-

-

-

-

【GLOBAL TIMES】Chinese, US scientists find 550 million years ago ‘leaves’ in Central China's Hubei2020年9月9日来源:GLOBALTIMESLeaf-likeancientcreaturesthatlivedatthebottomofanancientseaabout550millionyearsago,havebeendiscoveredintheShibantanbiotaintheThreeGorgesregionofCentralChina'sHubeiProvince,bytheearlyliferesearchteamoftheNanjingInstituteofGeologyandPalaeontology,ChineseAcademyofSciences(NIGPAS),incollaborationwithAmericanscholars,thestaffofNIGPAStoldtheGlobalTimesonTuesday.Unliketheleavesthatgrowonbranches,these"leaves"areactuallycuriouslyshapedearlyanimalsthatlivedatthebottomoftheancientocean.Thefourancientcreaturesareextinct.Theylookroughlysimilar,withabodylengthofabout10centimetersandaleaf-likeappearance,PangKe,associateprofessorofNIGPAStoldXinhua.Thefrondosefossilshaveroundedsuckersatthebottom.Theysticktothebottomoftheseawithsuctioncups,whilethestemandleafpartsstanduprightinthewater.Theynormallyswaywiththewaterunderthesea.Theresearchersspeculatethattheyfeedbyabsorbingsmallparticlesoforganicmatterfromseawaterastheyswayed.AccordingtoNIGPAS,theEdiacara-typeorganismsaremacroscopic,soft-bodiedeukaryotesthatprosperedinthelateEdiacaran.TheyconstitutetheuniquemacroscopicfossilbiotaontheeveoftheCambrianExplosion,whichwasalandmarkintheevolutionofearlymacroscopicorganisms.Atypicalfrondosefossilconsistsofanuprightleaf-likebody(petalodium),aconnectingstemandabasalattachmentdisc.Frondosefossilsarewidespreadandoccuringreatnumbers.However,duetotheirsimpleexternalmorphologyandpreservedwithoutinternalanatomicalinformation,weknownearlynothingabouttheirphylogeneticaffinities,NIGPAStoldtheGlobalTimes.Earlyworkersinterpretedthemtobeearlyseapens,butontogeneticandphylogeneticevidencehasrejectedthishypothesis.Recentstudiessuggestedthesefrondosefossilsmightrepresentcrown-ortotal-groupsofmetazoa,acordingtoNIGPAS.Some550millionyearsago,theseundersea"leaves"wereaparticularlylargeandwidespreadgroupofcreatures.Buttothisday,littleisknownabouttheirbiologicalproperties.TheypredatewhatisknownastheCambrianExplosion.Unravelingthemysteryoftheseancientundersea"leaves"mayprovideimportantcluestotheevolutionofearlylife,PangtoldXinhua.2020-09-10

-

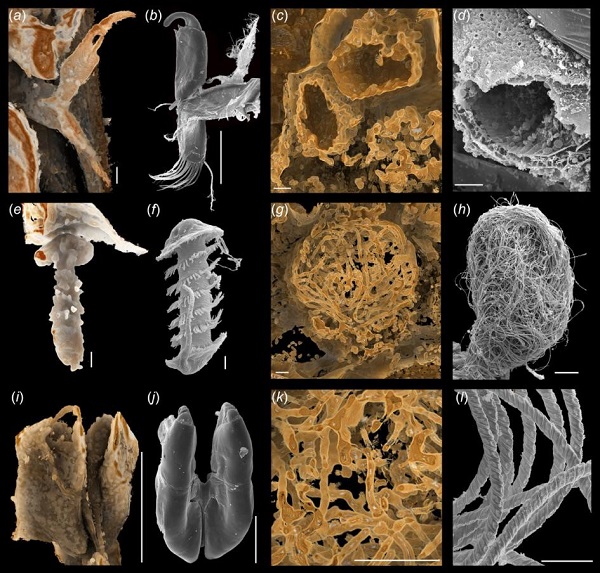

【中国科学报】发现几丁虫更接近为一类独立的原生生物2020年9月4日来源:中国科学报本报讯(记者沈春蕾)中国科学院南京地质古生物研究所副研究员梁艳团队与来自中南大学以及爱沙尼亚、美国、英国等国家的古生物学家合作,就几丁虫的生物学属性开展了新的研究,认为其更接近为一类独立的原生生物。该研究成果日前在线发表于《地质学》。作为一类已灭绝的具有机质壳壁的海洋微体生物化石,几丁虫广泛存在于奥陶纪至泥盆纪的各类海相沉积物中,在年代地层和生物地层对比中发挥着重要作用。自1931年几丁虫被首次报道以来,关于这类小瓶小罐小棒状化石的生物学属性就一直争论不休,未有定论。在20世纪80年代前,根据形态特征,几丁虫常被与原生动物,如跟足虫、纤毛虫、鞭毛虫、有孔虫等联系在一起,进行比较。但由于独特的口盖或口塞,使其从形态学上与已知的原生生物均有显著区别。随着1963年一批呈茧状保存标本的问世,几丁虫逐渐被视为某类具有软躯体的后生动物的卵或卵囊。然而,通过与现生海洋生物学家的合作交流,新近研究显示,几丁虫的种内形态差异明显大于现代海生无脊椎动物卵的形态差异,进而说明其为后生动物卵的可能性很低。梁艳等人采用近红外显微成像、显微CT、双束电子扫描和场发射电子成像等多项技术手段,发现长久以来被认为是畸变的特异标本实则是记录几丁虫生殖瞬间的关键材料。她告诉《中国科学报》,这类特异标本的一大共性是在一个标本的反口极方向(俗称底部)发育一个与该标本具有相同形态特征的、个体略小的不完整标本。通过对20枚特异标本的深入研究,识别出几丁虫的两种生殖模式:一个母体一次繁殖一个后代或一次繁殖多个后代。其中,一个几丁虫母体一次繁殖多个后代的生殖模式是通过子代复制母体的形态特征来产生新的个体,新个体一旦发育成熟,脱离母体,就已经是一个与母体具有高度一致形态特征的完成体。“根据已有的材料和研究结果,我们对几丁虫的生殖过程进行了复原。”梁艳说,在高分辨率下的超微结构分析显示,无论是生殖标本内部出现的海绵状构造、丛状或枝状构造,抑或是致密的壳表或壳体,均由直径为几十或百余纳米的球形颗粒组成。这些颗粒的大小和排列方式不同,形成各类形态构造,并最终发展成致密的壳体。几丁虫的超微结构和生殖方式的最新研究成果显示,结合几丁虫呈辐射对称壳体的形态特征、广泛的古地理分布和生态分布、较为显著的种内差异,几丁虫更可能为一类独立的原生生物,而非后生动物的卵或卵囊。相关论文信息:https://doi.org/10.1130/G47865.12020-09-09