媒体关注

-

【现代快报】毫米大小,长相奇特……5.35亿岁的它,究竟是后口动物还是蜕皮动物?

现代快报讯(记者 阿里亚)只有毫米大小,有一张大口,却无尾部和肛门 …… 皱囊虫生活在距今约 5.35 亿年前的海洋中,被认为是人类远祖的至亲。

近期,中科院南京地质古生物研究所联合国内外科研单位研究人员组成的一支研究团队,通过对陕西南部约 5.35 亿年前的微体化石皱囊虫的深入研究,对其亲缘关系和演化意义给予了全新解读。近日,相关成果在线发表在国际顶级学术期刊《自然》杂志上。

有口无肛,5.35 亿年前人类老祖宗长这样?

“我是谁,我从哪里来?我要到哪里去?”古往今来,这终极三问,困扰着无数人。伴随一代代科学家孜孜不倦地探索,人类起源的谜底逐渐被揭开。

5.2 亿年前,澄江动物群中的 " 天下第一鱼——昆明鱼目 " 代表着刚刚创造出头脑和原始脊椎的“宏型”人类祖先。那么,再往前,人类的祖先是什么模样呢?

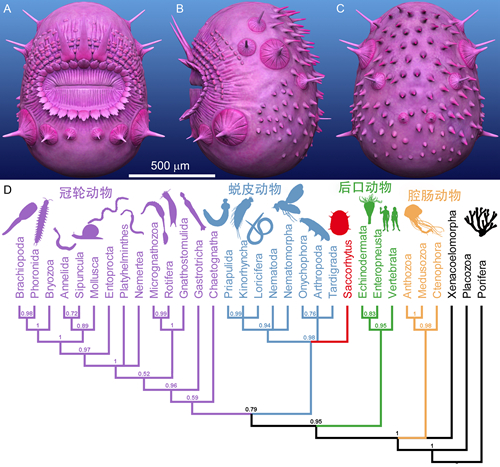

△ 皱囊虫标本的扫描电镜照片

身体结构简单,呈椭圆形;长相很怪异,就像只有一个开口的袋子;长着一张“血盆大口”,围绕口发育了辐射状皱褶,辐射对称排列的具刺突起 ……2017 年,中国科学家在陕西南部宽川铺生物群中发现了皱囊虫化石,其被认为是最早的后口动物。

后口动物包括棘皮动物(海百合、海星和海胆等)、半索动物(肠鳃类和羽鳃类等)、头索动物(文昌鱼等)、尾索动物(海鞘等)和脊椎动物(鱼、青蛙、鳄鱼、恐龙、鸟、老虎、熊猫和人类等)。

△ 皱囊虫复原图(杨定华绘)

据悉,皱囊虫此前生活在海洋中,遇到食物就张开伸缩性的袋口,连水一起吞下。支持皱囊虫为后口动物的关键特征是化石中的“鳃孔”结构,是后口动物的原始特征之一。由于人类也属于后口动物,所以皱囊虫就被认为可能是人类早期的祖先之一,颇受学界关注。

皱囊虫与蜕皮动物亲缘关系更近

此次,通过对更多的、保存更加完整的化石标本开展深入研究,研究团队发现皱囊虫身体两侧对称排列了具刺骨板,反口面有大量小刺。而曾被解释为“鳃孔”的结构,很可能是封闭的具刺骨板在化石化过程中磨损形成的孔状结构。

△ 皱囊虫系统位置图

“皱囊虫的一些关键特征,比如发育表皮又叫角质层、上皮不具纤毛、末端的口和环口的辐射对称排列的结构,表明它和蜕皮动物有更近的亲缘关系。”研究人员指出,皱囊虫更可能是蜕皮动物而不是后口动物。

蜕皮也叫脱皮,对于一些长着坚硬甲壳的动物来说,也叫脱壳。例如刚脱皮的蟹,因为甲壳柔软,肉质非常鲜美,是那些爱吃蟹又懒得剥壳的人的福音。

蜕皮动物是一个“大家族”,包括泛节肢动物和环神经动物。其中,除了蟹之外,蛔虫、马线虫、水熊虫、三叶虫、蜘蛛、昆虫、蜈蚣、虾 …… 这些也都属于泛节肢动物。而环神经动物则包括鳃曳虫、动吻虫、蛔虫和马线虫等。

大约 5.4 亿年前到 5.3 亿年前的寒武纪地层中一下子出现了各种动物化石,这被称为寒武纪大爆发。现代快报记者了解到,已知最早的蜕皮动物化石出现在寒武纪“幸运期”,但都是环神经动物。皱囊虫为已知最早的蜕皮动物增添了全新类型。不过,皱囊虫在蜕皮动物内部的系统位置尚未解决。它可能是环神经动物的祖先类型、泛节肢动物的祖先类型或蜕皮动物的祖先类型。

另外,蜕皮动物一般具有“蠕形”体构,它们的最晚共同祖先可能也是蠕形的。皱囊虫的“囊形”体构明显有别于其他蜕皮动物的“蠕形”体构,这表明“蠕形”并不是蜕皮动物唯一的体构类型,蜕皮动物最晚共同祖先也可能并非蠕形。

研究人员表示,蜕皮动物体构的起源仍有待于对寒武纪“幸运期”已知最早的蜕皮动物的相互演化关系的进一步研究。

(图片来源:中科院南京地质古生物研究所 编辑 高霞)2022-08-25 -

【光明日报】火山活动可能为白垩纪末生物大灭绝背景条件

本报南京7月22日电(记者苏雁、通讯员姬尊雨)在距今约6600万年前的白垩纪末期,曾发生显生宙第五次生物大灭绝事件,从根本上重塑了地球的生态结构,结束了超过1.5亿年的恐龙时代。火山喷发和陨石撞击,是谁导致了第五次生物大灭绝?目前,学界对造成该大灭绝事件的原因仍无定论。其中,印度德干玄武岩喷发导致该大灭绝事件是主流观点之一。

在大灭绝发生前约15万到30万年,德干大火成岩省以侵入和喷发的方式排放了大量温室气体,可能导致全球升温2℃到5℃,学界称之为马斯特里赫特期末期变暖事件。然而目前学界对该事件了解非常有限,特别是与德干火山首次喷发相关的记录能否在陆相沉积中发现?马斯特里赫特期末期变暖事件如何影响陆地生态系统?这两个问题一直缺少关键证据。

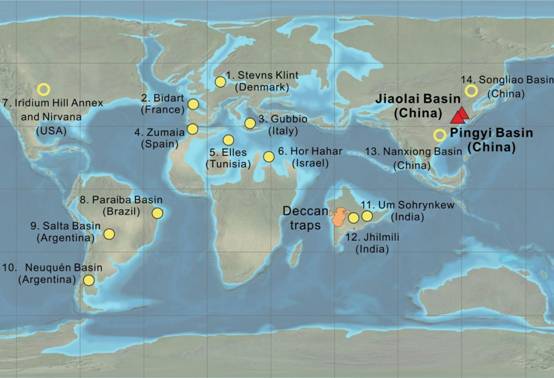

近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员李莎、研究员王博、研究员张海春、研究员王启飞与天津大学教授陈玖斌、中国地质大学(北京)教授万晓樵等合作,利用山东省跨越白垩系/古近系界线的两口钻井的岩心资料,基于高精度的生物地层学、古生态学和地球化学方法,详细研究了德干火山首次喷发在东亚的记录以及湖泊环境和生物群对此事件的响应。研究结果为马斯特里赫特期末期变暖事件与德干火山首次喷发的耦合关系提供了强有力的证据,并表明该变暖事件对湖泊环境和生物群也造成了明显的影响。相关研究成果7月18日在线发表于国际地学知名期刊《地质学》。

由于火山喷发释放大量的汞会记录在地层中,因此汞记录被广泛用作火山活动的示踪剂。此次研究的两个钻孔样品在白垩系/古近系界限之前的马斯特里赫特期末期变暖事件期间都表现出强烈的汞富集,这表明了直接的火山排放作用。

为了探明德干火山活动对湖泊环境和生物群的影响,研究团队还进行了碳同位素和古生物学研究。胶莱盆地有机碳同位素和平邑盆地无机碳同位素同时发生强烈负偏,表明德干大火成岩省的主要脉冲对汞和全球碳循环有巨大影响。两个湖泊生物群也对变暖事件有明显的响应,胶莱盆地和平邑盆地的轮藻、介形类成种作用明显,生物多样性升高。而在海洋中,浮游有孔虫属种却发生部分灭绝、侏儒化、灾难物种盛行的现象,说明马斯特里赫特期末期变暖事件以不同的机制同时影响了海洋和陆地的生态系统。

研究结果表明,德干火山活动使地球处于相对温暖的气候条件,而这种变暖可能使全球生物地球化学循环更接近于温室环境失控的临界点。这可能是白垩纪末期大灭绝发生的背景条件。“研究结果为我们了解火山碳排放与温室地球之间的关系提供了新的证据,也为理解当今全球变暖对湖泊环境和生物群的影响提供了参考。”李莎说。

2022-07-25 -

【南京广电】火山喷发和陨石撞击 是谁导致了第五次生物大灭绝

显生宙第五次生物大灭绝,即白垩纪末期(约6600万年前)大灭绝从根本上重塑了地球的生态系统,结束了超过1.5亿年的恐龙时代,并为哺乳动物的崛起铺平了道路。目前,该大灭绝的原因仍处于激烈争论当中。其中,印度徳干玄武岩喷发和小行星撞击是两个主流观点。德干玄武岩喷发的时间及其对全球环境的影响是当前研究的热点。近日,南京古生物研究所科学家与天津大学、中国地质大学教授合作,研究发现马斯特里赫特期末期变暖事件与德干火山首次喷发有着强有力的耦合关系,并表明该变暖事件对湖泊环境和生物群也造成了明显的影响。相关研究成果于近日在线发表于国际地学知名期刊《地质学》(Geology)。

实际上,在大灭绝发生前约15–30万年,徳干大火成岩省以侵入和喷发的方式排放了大量的CO2等温室气体,可能导致了全球升温2–5°C,学界称之为马斯特里赫特期末期变暖事件(Latest Maastrichtian warming event; LMWE)。阐明该变暖事件的机制和过程可为了解白垩纪末大灭绝的起因提供重要证据,同时也为我们了解碳循环与温室地球的耦合关系提供新的见解。

然而目前我们对该事件了解非常有限,特别是与徳干火山首次喷发相关的记录能否在陆相沉积中发现?马斯特里赫特期末期变暖事件如何影响陆地生态系统?这两个问题一直缺少关键证据。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所李莎副研究员、王博研究员、张海春研究员、王启飞研究员与天津大学陈玖斌教授、中国地质大学(北京)万晓樵教授等合作,利用山东省跨越白垩系/古近系(K/Pg)界线的两口钻井的岩心资料,基于高精度的生物地层学、古生态学和地球化学方法,详细研究了德干火山首次喷发在东亚的记录以及湖泊环境和生物群对此事件的响应。

汞示踪徳干大火成岩省的全球记录

此次研究的两口钻井岩心分别代表了两种不同的沉积环境:胶莱盆地的碎屑岩沉积和平邑盆地的碳酸盐岩沉积。由于火山喷发释放大量的汞会记录在地层中,因此汞记录被广泛用作火山活动的示踪剂。两个钻孔的样品在白垩系/古近系界限之前的马斯特里赫特期末期变暖事件期间都表现出强烈的汞富集。胶莱盆地的汞峰值区域内汞同位素Δ199Hg在零附近,代表来自地球深处、直接的火山排放作用来源;而平邑盆地的汞峰值区域内汞同位素Δ199Hg明显正偏,推测与Hg2+光还原作用相关。

为了探明德干火山活动对湖泊环境和生物群的影响,研究团队还进行了碳同位素和古生物学研究。胶莱盆地有机碳同位素和平邑盆地无机碳同位素同时发生强烈负偏,表明徳干大火成岩省的主要脉冲对汞和全球碳循环有巨大影响。两个湖泊生物群对变暖事件有明显的响应,胶莱盆地和平邑盆地的轮藻、介形类成种作用明显,生物多样性升高。而在海洋中,浮游有孔虫属种则发生部分灭绝、侏儒化、灾难物种盛行的现象,说明马斯特里赫特期末期变暖事件以不同的机制同时影响了海洋和陆地的生态系统。

研究结果表明,德干火山活动使地球处于相对温暖的气候条件,而这种变暖可能使全球生物地球化学循环更接近于温室环境失控的临界点。这可能是白垩纪末期大灭绝发生的背景条件。

总之,研究结果为我们了解火山碳排放与温室地球之间的关系提供了新的证据,也为理解当今全球变暖对湖泊环境和生物群的影响提供了参考。

此项研究获得了国家自然科学基金委和中国科学院青年创新促进会的资助。

(南京广电融媒新闻中心记者 原玲 素材来源 中国科学院地址古生物研究所)2022-07-25 -

【南京日报】中科院南京古生物所有新发现:白垩纪末期,火山碳排放导致全球变暖

本报讯(记者 马金 余梦迪 通讯员 盛捷) 约6600万年前,白垩纪末期大灭绝从根本上重塑了地球生态系统,结束了超过1.5亿年的恐龙时代,并为哺乳动物崛起铺平了道路。是什么原因导致了这次生物大灭绝事件,是印度德干玄武岩喷发还是小行星撞击?目前仍处于激烈争论当中。

近日,中科院南京地质古生物研究所与天津大学、中国地质大学(北京)等合作,利用山东省跨越白垩系/古近系界线两口钻井的岩心资料,详细研究了德干火山首次喷发在东亚的记录以及湖泊环境和生物群对此事件的响应。研究结果表明,德干火山活动使地球处于相对温暖的气候条件,而这种变暖可能使全球生物地球化学循环更接近于温室环境失控的临界点。这可能是白垩纪末期大灭绝发生的背景条件。

据研究团队介绍,此次研究的两口钻井岩心分别代表了两种不同的沉积环境:胶莱盆地的碎屑岩沉积和平邑盆地的碳酸盐岩沉积。由于火山喷发释放大量的汞会记录在地层中,因此汞记录被广泛用作火山活动的示踪剂。两个钻孔的样品在白垩系/古近系界限之前的马斯特里赫特期末期变暖事件期间都表现出强烈的汞富集。

为了探明德干火山活动对湖泊环境和生物群的影响,研究团队还进行了碳同位素和古生物学研究。研究结果表明,德干大火成岩省的主要脉冲对汞和全球碳循环有巨大影响。两个湖泊生物群对变暖事件有明显的响应,胶莱盆地和平邑盆地的轮藻、介形类成种作用明显,生物多样性升高。而在海洋中,浮游有孔虫属种则发生部分灭绝、侏儒化、灾难物种盛行的现象,说明马斯特里赫特期末期变暖事件以不同的机制同时影响了海洋和陆地的生态系统。

近日,相关研究成果已在线发表于国际地学知名期刊《地质学》。这项研究结果为了解火山碳排放与温室地球之间的关系提供了新的证据,也为理解当今全球变暖对湖泊环境和生物群的影响提供了参考。

2022-07-25 -

【江南时报】2022江苏暑期市场热点观察-善研会学乐游 博物馆里研学“优”

“找到啦!青瓷羊在这里。”“这个驮着包袱的是灰陶马!”十几个五六岁的孩子在南京博物院内“寻宝”生肖文物。他们参加的是由南京博物院社教专员和志愿者设计的少儿夏令营——文物里生肖动物的故事派对,在这个幼小衔接的研学课程中,不仅体验生肖剪纸和皮影戏,还会自主编排演绎生肖故事。

施以“量身定做”的课程内容、沉浸体验的教学形式,让文化艺术殿堂有“趣”有“识”,江苏博物馆正在用“游学并重”的研学敲开文旅融合的大门,赋能旅游发展,彰显文化魅力。

善“研”:丰富课表焕发新活力

今年暑期,“昆虫营”“恐龙营”“天文营”等组成了南京古生物博物馆丰富的研学“课表”。昆虫的身体结构与人有什么不同?剑龙的“剑”能用来打架吗?孩子们怀揣着奇思妙想来到博物馆,收获满满的科学知识后“下学”。

“馆内研学活动主要分为三类。”南京古生物博物馆运营部主任王森介绍,“第一类是馆内常设活动,比如玩转博物馆,包含专业讲解、观看3D电影和化石修复;第二类是根据博物馆特色,开发与自然学科相关的课程,时长3个小时左右;第三类是营地活动,通常在暑期开展,3-4天,‘昆虫营’‘恐龙营’就是其中的课程。”

南京古生物博物馆内研学课程主要依托于中国科学院南京地质古生物研究所。南京古生物博物馆办公室主任王冠群告诉记者,馆内课程专业性较强,有一定的稀缺性,经常一上线就被一抢而空。

随着“双减”政策的实施,孩子们有更多的时间可以安排课余生活,家庭对于传统学科教育外的研学需求迅速增加。江南时报记者了解到,今年上半年,南京古生物博物馆共举办社教活动162次,近三千人次参与,其中,未成年人占比超过五成。

围绕“煮海为盐”主题,南通博物苑自2016年起开展亲子研学活动,家长和孩子一同到古盐场,通过亲手制盐、晒盐,品尝海盐,探秘盐的世界;苏州博物馆蚕桑之旅主题研学游带孩子们认识丝织类藏品、采收蚕茧、制作蚕茧手作,了解苏作工艺的悠久历史与精湛技艺;在江宁织造博物馆“跟着名著学语文——寻找地铁里的《红楼梦》”活动中,孩子们一起寻访南京地铁中的《红楼梦》元素,了解江宁织造与《红楼梦》的历史文化渊源,结合地铁壁画从文学、美学等多角度探讨、解读《红楼梦》原著中的经典篇章和重点人物……涵盖社会历史、自然科学、民俗技艺等内容,“双减”后的第一个暑假,江苏的博物馆找准自身特色与定位,正在积极探索更加科学、丰富、个性化的研学模式。

会“学”:馆校合作激活新引擎

“我选择的城市榨菜特别有名。”“我的城市里有中国五大淡水湖之一。”……7月14日下午,南京博物院三楼会议室里,一群孩子正在兴致勃勃地猜谜。

今年暑期,南京市民陈婧婧为11岁的儿子王浩成报名参加南京博物院为期4天的探索长江文明之文史篇夏令营。“这两年因为疫情,我们都在南京市内选择一些研学项目。”从2018年开始,陈婧婧每年暑期都会给儿子报名参加不同的研学活动,“博物馆的研学课程大部分时间都在室内,不受天气影响。报名之前,我也了解了课程内容,既有长江文明史知识,还有辩论赛这种互动交流过程,设计很科学。”

课程由南博志愿者邓敏玉、王汇源和南京博物院社教专员刘香一起带教。“2018年,我开始和邓敏玉一起策划研学夏令营。”王汇源在一家文化创意公司工作,“辩论赛和历史剧是我们课程设置的特色,又有趣味性还有参与感,可以更好地激发他们的学习兴趣。”参加课程的10岁的陈欣媛最喜欢的环节就是历史剧:“我们在排演的是‘擂鼓战金山’,我在剧里扮演韩世忠部将呼延通,他可是能生擒金国猛将的厉害人物。”

除了博物馆社教专员和志愿者的协同效应,学校和博物馆的合作、不同博物馆间的联动也催生出更多的优秀案例。

今年5月,南京太平天国历史博物馆与南京市第九初级中学开展了《园林·昆韵》主题音乐课,这是双方共同打造的“馆校合作”教育项目《江南·园林》美学系列课程的一部分。

南京博物院和南京市第二十九中学初中部打造的传统工艺美术课程——织染“绘”江南主题营,与南京云锦博物馆、江南丝绸博物馆等联动,包含了展厅导学、工艺体验、实践考察等内容,参与课程的学员们每天围绕一个主题进行沉浸式的探究性学习。

为进一步加强博物馆社教专员与教师的交流合作,南京博物院开展的“种子教师培训计划”以“一对多”的形式培训中小学教师,帮助教师更好地了解博物馆展览及相关文物内涵,共同发掘教学资源,策划教育活动。南京博物院社会服务部副主任高梦琛介绍,截至目前,南京博物院线下培训教师已超过2000人次。这个暑期,南京博物院还与鼓楼区教师发展中心共同举办了“晋国”展进校园教学设计比赛。

乐“游”:沉浸体验增添新动能

博物馆怎样才能承担起研学的任务,接纳更多的中小学生到目的地?

教育部等11部门于2016年印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》中明确指出,中小学生研学旅行是学校教育和校外教育衔接的创新形式。

“研学游不能脱离学校教育,但也不仅仅是把课堂搬到校外,它是学校教育的延伸和拓展。”《带着课本去旅行》一书作者、北京师范大学中国教育创新研究院研学实践项目组成员晓晴认为,博物馆研学游产品应该符合中小学生各个成长阶段对知识的需求特点,把教材中的知识在博物馆中放大呈现。

加强研学旅行与学科课程的衔接,南京博物院先行一步。南京博物院联合教育专家和大运河沿线33家博物馆共同编写面向中小学生的大运河文化读本《大运河的故事》。该读本对标历史、地理、自然科学、语文等学科,以大运河示范段江苏段为重点,为9-14岁的学生展现大运河沿线民族文化基因的传承。

区别于单纯的参观游览,研学旅行不仅是有目的、有意识的教育活动,也要强调参与感和体验度。“博物馆研学游既要有研究性的学习内容,也要有沉浸式的体验项目。”晓晴认为。

江苏博物馆在展陈更新和互动体验上充分发挥想象的空间,研学旅行和各具特色的展览语言和空间环境碰撞,产生更多的“化学反应”。

2020年,南京古生物博物馆进行了近1年的改造,重新开放的“升级版”增加了更多可触可感的环节:通过3D投影,观众可以“认养”寒武纪生物;在达尔文实验站,观众还能亲自动手从岩石中清理出化石。

前不久迎来一周岁的扬州中国大运河博物馆自开馆以来人气一直居高不下,沉浸式的游览环境让运河两岸文化、文物“活”了起来。在“大运河——中国的世界文化遗产”展,观众可以置身数百年前的大运河客船之上,一路从苏州府到北京城;位于地下一层的“运河迷踪”展则专为青少年打造,在这个融合古风和二次元风格的空间里,青少年可以通过密室逃脱游戏,了解运河水工科技,领略运河沿岸风物。

从殿堂到学堂,履行公众教育职能是博物馆的义务和责任,开发高质量、专业化、有深度的研学旅行产品是题中应有之义。

将研学旅行时间轴、空间轴进一步拉大,今年暑期,扬州中国大运河博物馆与苏州博物馆、吴文化博物馆推出“双城记”研学项目。中国大运河博物馆馆长郑晶告诉记者,从展厅内的单一空间转向更多遗产的空间、城市的空间,“双城记”将更多文化产品组合输出,促进运河城市文旅融合加速发展,推动文旅价值增幅。

(文化产业周刊记者 钱海盈)2022-07-22 -

【央视客户端】南京地质古生物研究所新发现 揭示奥陶纪生物大辐射早期面貌

近日,南京地质古生物研究所黄迪颖研究员、方翔副研究员等人联合湖南博物院、中南大学的合作者,在湖南永顺发现了早奥陶世特异埋藏化石库——列夕动物群,揭示了奥陶纪生物大辐射早期的海洋生态面貌。

列夕动物群生态复原图(孙捷绘)

此次发现的列夕动物群产出于湖南省永顺县列夕乡,化石出自下奥陶统马刀堉组上部的钙质泥岩中。目前在列夕动物群中,已发现环节动物、节肢动物、海绵动物、棘皮动物、鳃曳动物、刺胞动物、软体动物、腕足动物、苔藓动物、半索动物和脊索动物11个门一级生物类群,其中以古蠕虫类和三叶虫丰度最高。古蠕虫类大部分以软躯体型式保存,保留了部分解剖结构,如消化道等。此外,棘皮动物、海绵动物、多毛类等也有新的类群发现,值得进一步深入研究。列夕动物群保存了多种生态位的生物类群,包括内底栖、底栖固着、底栖游移、游泳和漂浮等类型,反映了一个复杂和完整的海洋生态系统。

列夕动物群中的主要化石类群

迄今为止,全球范围内仅发现少量奥陶纪的特异埋藏生物群,特别是早奥陶世。早奥陶世是研究古生代动物群起源和奥陶纪生物大辐射早期机制的关键时段。列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早5~10个百万年,其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等),复杂的化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新的证据,揭示了奥陶纪生物大辐射早期面貌。

列夕动物群中的蠕虫化石

(总台央视记者 刘璐璐)2022-07-14 -

【现代快报】科学家发现4.75亿年前列夕动物群,揭示奥陶纪生物大辐射早期面貌

现代快报讯(记者 阿里亚)4亿多年前,地球上发生了一件神秘的事情。突然间,海洋生物数量翻倍,静寂的海洋变得热闹非凡,这场神秘的事件就是奥陶纪生物大辐射。近日,中科院南京地质古生物研究所研究员黄迪颖、副研究员方翔等人联合湖南博物院、中南大学的合作者,在湖南永顺发现了早奥陶世特异埋藏化石库——列夕动物群,揭示了奥陶纪生物大辐射早期的海洋生态面貌。

△列夕动物群生态复原图 图片来源:孙捷绘

大约5亿年前,地球上发生了轰轰烈烈的寒武纪生命大爆发,一系列与现代动物形态基本相同的动物在地球上登场。但是,此时的海洋依旧荒凉寂寞。进入奥陶纪,海洋生物开启了“大辐射”的历程,表现为“目”“科”“属”级生物类群的爆发,以及对部分原有生物类群的演替。

迄今为止,全球范围内仅发现少量奥陶纪的特异埋藏生物群。此次发现的列夕动物群产出于湖南省永顺县列夕乡,研究人员根据牙形刺和笔石生物组合判断,该动物群的时代为距今约4.75亿年。

△列夕动物群中的主要化石类群

现代快报记者了解到,目前在列夕动物群中,已发现环节动物、节肢动物、海绵动物、棘皮动物、鳃曳动物、刺胞动物、软体动物、腕足动物、苔藓动物、半索动物和脊索动物11个门一级生物类群。其中,以古蠕虫类和三叶虫丰度最高。

古蠕虫类大部分以软躯体形式保存,保留了部分解剖结构,如消化道等。此外,棘皮动物、海绵动物、多毛类等也有新的类群发现,值得进一步深入研究。列夕动物群保存了多种生态位的生物类群,包括底栖固着、底栖游移、游泳和漂浮等类型,反映了一个复杂和完整的海洋生态系统。

△列夕动物群中的蠕虫化石

“早奥陶世是研究古生代动物群起源和奥陶纪生物大辐射早期机制的关键时段,列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早5—10个百万年。其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等)。”研究人员指出,复杂的化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新的证据,揭示了奥陶纪生物大辐射早期面貌。

(中科院南京地质古生物研究所供图 编辑 高霞)2022-07-14 -

【科学网】列夕动物群揭示奥陶纪生物大辐射早期面貌

列夕动物群生态复原图(孙捷绘制)

近期,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)联合湖南博物院、中南大学的合作团队,在湖南永顺发现早奥陶世特异埋藏化石库——列夕动物群,揭示了奥陶纪生物大辐射早期的海洋生态面貌。7月13日,相关研究成果在线发表于英国《皇家学会会刊B辑》(Proceedings of the Royal Society B)。

20世纪80年代,进化古生物学家Sepkoski教授提出了全球显生宙以来的海洋动物多样性演变曲线,识别了显生宙三大海洋演化动物群,并首次提出了奥陶纪辐射的概念。进入奥陶纪,海洋生物开启了“大辐射”的历程,表现为“目”“科”“属”级生物类群的爆发,以及对部分原有生物类群的演替。

南京古生物所研究员黄迪颖介绍,奥陶纪生物大辐射构建了古生代演化动物群的基本框架,同时也使以滤食生物和造礁生物为主的古生代动物群完成了对以节肢动物为主的寒武纪动物群的全面替代。

此前对于奥陶纪生物大辐射的研究通常都是建立在“矿化”标本的基础之上,而对于“未矿化”的化石则涉及较少。特异埋藏化石库则可以更加完整的反应当时海洋生物面貌,为全面认识奥陶纪海洋世界提供窗口。

黄迪颖告诉《中国科学报》:“不同于众多寒武纪特异埋藏化石库,迄今为止,全球范围内仅发现少量奥陶纪的特异埋藏生物群,特别是早奥陶世。”

此次发现的列夕动物群产出于湖南省永顺县列夕乡,化石出自下奥陶统马刀堉组上部的钙质泥岩中。研究人员根据牙形刺和笔石生物组合判断该动物群的时代为距今4.75亿年的早奥陶世弗洛阶中期,时代稍晚于著名的摩洛哥的Fezouata生物群和威尔士的Afon Gam生物群等。

前人报道的早奥陶世特异埋藏化石库集中于奥陶纪高纬度地区,例如Fezouata生物群在古南极附近,Afon Gam动物群在古纬度60°S地区等,并且往往保存于局限的或缺氧的环境。而列夕动物群所在的华南板块在早奥陶世通常被认为位于赤道附近的低纬度区域,湘西地区则位于扬子台地边缘,是浅水开阔台地环境。

目前,研究人员在列夕动物群中已发现环节动物、节肢动物、海绵动物、棘皮动物、鳃曳动物、刺胞动物、软体动物、腕足动物、苔藓动物、半索动物和脊索动物11个门一级生物类群。列夕动物群保存了多种生态位的生物类群,包括内底栖、底栖固着、底栖游移、游泳和漂浮等类型,反映了一个复杂和完整的海洋生态系统。

黄迪颖表示,早奥陶世是研究古生代动物群起源和奥陶纪生物大辐射早期机制的关键时段。列夕动物群的时代比奥陶纪生物大辐射的主幕早5~10个百万年,其中保存的特异埋藏化石,既包括寒武纪的孑遗类群(如古蠕虫类、奥托虫、球接子三叶虫等),还有大量奥陶纪的新生类群(苔藓虫、多毛类等),复杂的化石组合为从寒武纪动物群到古生代动物群的演替提供了新的证据,揭示了奥陶纪生物大辐射早期面貌。

相关论文信息:https://doi.org/10.1098/rspb.2022.10272022-07-14 -

【科技日报】恐龙为何躲过三叠纪末生物大灭绝?答案找到了

在地球漫长的地质历史上,曾发生过5次生物大灭绝事件,大约在2亿年前的三叠纪末,一场突如其来的灾难导致了大量陆地生物灭绝。

但是,恐龙却幸运地躲过了这一劫,并成功“上位”,在随后的侏罗纪和白垩纪称霸世界。

那么,是什么造成三叠纪末陆地生物大灭绝?恐龙为什么能在生物灭绝的天灾中得以生存,并于灾后迅速发展?

7月2日,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员、房亚男博士与美国学者合作,在国际知名刊物《科学进展》在线发表的一项最新研究成果表明,火山冬天是导致三叠纪末陆地生物大灭绝的主要原因;并首次揭示具有保温功能的羽毛和早已适应于极地寒冷的气候是恐龙躲过三叠纪末火山冬天并迅速“上位”的原因。

赤道地区,恐龙嘴里叼着一只基干哺乳动物。背景是中央大西洋超级火成岩省在潘吉亚大陆赤道地区的喷发,赤道地区因火山冬天下起鹅毛大雪。(中科院南京地质古生物研究所供图 Larry Felder 绘制)

耐人寻味的三叠纪生物演化

三叠纪是中生代的第一个纪,始于距今2.52亿年,结束于2.01亿年前,延续了约5100万年。

在三叠纪之前的二叠纪,地球刚刚上演了一场惨烈的生命挽歌,二叠纪末的生物大灭绝被称为地球历史上最大的灭绝事件,生命之树一蹶不振,到了早三叠世,残存的少量生物用了数百万年,才将地球环境恢复到适宜大多数生物居住的状态。

然而,生命的顽强超出想象。在经历二叠纪末大灭绝之后的复苏和演化,三叠纪的生物呈现出一派繁盛景象,爬行动物和裸子植物空前壮大,特别值得注意的是,与古生代动物奇怪的面貌相比,三叠纪的爬行动物更趋向现代生物的模样。

比如,槽齿类、恐龙类、似哺乳爬行类动物在三叠纪迅猛崛起。到三叠纪晚期,恐龙已经是种类繁多的一个类群了,在生态系统中占据了重要地位,三叠纪也因此被称为“恐龙时代的黎明”。但是,那时的恐龙还比较弱小,远远没有达到称王称霸的地位。

虽然三叠纪的动植物为修复地球生态、促进生命演化付出了巨大的努力,但是大自然还是无情地把它们踩在脚下:大约在2亿年前的三叠纪末,地球盘古泛大陆解体,环境的剧变造成新一轮生物大灭绝。

虽然三叠纪末生物大灭绝的影响是5次大灭绝中最弱的,但还是有大量的海洋、陆地生物灭绝,比如海洋中的双壳类、腕足类、菊石、珊瑚、放射虫、介形类、有孔虫等,陆地上大多数非恐龙类的古蜥目、兽孔目爬行动物和一些大型两栖动物也都灭绝了。

但这次灭绝事件也赋予三叠纪特殊的意义,即三叠纪是各个纪中唯一经历了从灾难中走出来,大踏步地推进生命演化后,再次遭遇生物大灭绝的一个时代。它对中生代生物发展,尤其是开创恐龙的鼎盛时代有着深远的影响。

晚三叠世准噶尔盆地古地理位置及恐龙分布图。中科院南京地质古生物研究所供图

三叠纪大灭绝的罪魁祸首是谁

对三叠纪末生物大灭绝事件的成因历来有多种解释,近年来,探究者越来越将 支持火山喷发假说的科学家认为,在中生代早期,由于盘古泛大陆的解体,引发强烈的火山活动,致使大气二氧化碳浓度升高,造成温室效应。

前人的研究表明,当时的大气二氧化碳浓度达到1000-6000ppm,地球两极不存在冰川,森林覆盖一直到达潘吉亚大陆的南北两极。

不过,中国科学院南京地质古生物研究所沙金庚研究员、房亚男博士,美国哥伦比亚大学Paul Olsen教授等人却对火山喷发后地球环境的变化有不同看法。

他们对我国新疆准噶尔盆地郝家沟剖面陆相晚三叠世至早侏罗世地层进行了高分辨率的测量和研究。

研究团队重新校正了准噶尔盆地的古纬度,认为其晚三叠世至早侏罗世位于潘吉亚大陆的北极地区(约北纬71度)。在野外考察中,他们首次在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世湖沼相泥岩中,发现了保存精美的恐龙脚印化石。

沙金庚告诉记者,在晚三叠世,食草性的恐龙主要分布于中、高纬度地区;低纬度地区则以非恐龙类和非初龙类的初龙型类为主。而三叠纪末生物大灭绝事件之后,恐龙迅速扩散至全球;原本霸占低纬度地区的其他初龙型类动物则灭亡了。

传统的观点认为三叠纪末陆地生物大灭绝是由于火山喷发释放的大量二氧化碳导致的全球升温造成的,但是陆地生物在灭绝事件后的响应似乎否定了这一观点。

研究团队推测认为,超级火山喷发首先带来了火山冬天。火山冬天是指火山喷发释放的大量的火山灰和气溶胶,阻挡日照辐射而造成的地球表面温度骤降。

虽然火山冬天持续时间较短,只有几年到几十年,随后就开启温室效应,但并不妨碍火山冬天成为“杀死”多数陆地生物的首要因素。

“如果是升温,陆地生物会由低纬度迁移至高纬度,但实际上,陆地四足动物包括恐龙却由高纬度迁移至低纬度,原本低纬度地区的拟鳄类灭绝了,因此我们推断是火山冬天的‘冷’造成了陆地生物大灭绝,而非传统观点认为的‘热’。”沙金庚说。

恐龙为何在灾难中幸存

在三叠纪末生物大灭绝中,恐龙就像是天选之子,它不仅为自己奠定了一统天下的霸业,而且盘活了整个生态系统的死棋,仿佛地球上一切的苦难都是为它称霸而做的铺垫。

巧合的是,研究团队在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世的层位中,同时发现了恐龙脚印和冰筏沉积。

冰筏沉积就是砂粒或小砾石(直径0.1-15 毫米)漂浮于泥岩中。房亚男对于冰筏沉积有2种推测:一是由于冬季岸边湖水结冰时也冻结了水下的砂砾,待到春暖花开时,一部分冰块像竹筏一样,把冻结的砂砾运送到湖中央,融化后沉积在泥沼中;另一种可能是,冬季大风将陆地上的砂砾吹至冰面,春季湖冰融化,砂砾落入湖底。

“这就说明,即使在两极无冰川的温室地球时期,极地也存在季节性的结冰(零下)。”房亚男说。

准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世冰伐沉积特征。中科院南京地质古生物研究所供图

恐龙脚印和冰筏沉积在极地地区出现,意味着恐龙非常适应极地季节性的严寒气候,而这就是它们挺过火山冬天的“内功”。

同时,这些恐龙还有“外装”加持。

“部分非鸟类兽脚类恐龙的分支和两个基干类食草性的鸟臀目恐龙都发现羽毛化石的证据。根据系统发育支架法,我们推断恐龙天生具有羽毛,这些羽毛极有可能是用于保温的。”房亚男说,虽然目前发现的大型蜥脚类成年恐龙没有羽毛,但有可能出生时带着羽毛,长大后羽毛退掉了,就像非洲成年大象没有毛,但是小象是带毛的。

具有保温功能的原始羽毛,确保了食草性恐龙能够抵御中高纬度的冷冬,进而独享中高纬度丰富且稳定的植物资源。

而大部分没有羽毛保温的其他初龙型类动物则灭绝于火山冬天,仅少数体积比较小的一些种类靠躲避在洞穴中而躲过了灾难。

总而言之,三叠纪末大灭绝导致了大量动植物灭绝,但不经意间却为恐龙这支新崛起的爬行类新军,打开了走向独霸地球的大门,最终,恐龙加冕为王,一跃成为食物链顶端生物,而且这个位置一坐就是1.4亿年。

记者:张晔

编辑:王宇

审核:朱丽

终审:王郁2022-07-04 -

【科学网】如何成为1.3亿年陆地霸主?恐龙:穿上“羽绒服”

三叠纪末(约2亿年前)生物大灭绝事件是地质历史上五大生物集群灭绝事件之一。但恐龙却幸运地避过了这一劫难,并称霸侏罗纪和白垩纪世界。

那么,造成三叠纪末陆地生物大灭绝的原因是什么?恐龙为什么能在这场天灾中得以生存,并于灾后迅速发展呢?

与我们印象中恐龙“光秃秃”的外表不同,最新研究发现,恐龙天生就有羽毛。这些羽毛具有保温功能,让恐龙可以适应极地寒冷的气候,躲过了三叠纪末火山冬天,并迅速占据侏罗纪生态主位。这一成果由中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)与美国哥伦比亚大学等机构合作完成,7月2日发表于Science Advances。

在“北极”发现恐龙脚印化石

一切起源于一批“不合时宜”的恐龙脚印化石。

晚三叠世(2.3亿~2亿年前)至早侏罗世早期是地球历史上典型的温室时期,地球两极不存在冰川,森林覆盖一直到达当时的潘吉亚大陆南北两极。

在这项研究中,科研团队不仅将这一时期准噶尔盆地的古纬度,由先前通常认为的北纬40度左右重新校正至约北纬71度,并且首次在深湖相泥岩中发现了冰筏沉积。

准噶尔盆地保存冰伐沉积和恐龙脚印的湖相地层(南京古生物供图)

论文作者之一、南京古生物所助理研究员房亚男告诉《中国科学报》,冰筏沉积的发现指示,即使在两极无冰川的温室地球时期,极地也存在气温低于零度的季节性结冰。

“特别巧合的是,在准噶尔盆地晚三叠世至早侏罗世湖沼相泥岩中,我们也发现了保存精美的恐龙脚印化石。这表明晚三叠世至早侏罗世恐龙生活于极地地区,并适应极地季节性的严寒气候。”房亚男说。

恐龙脚印(南京古生物供图)

恐龙天生有羽毛,不怕冷

为什么恐龙能够抵御严寒存活下来呢?

论文通讯作者、南京古生物所研究员沙金庚介绍:“我们根据系统发育支架法推断,恐龙天生具有羽毛,但是这些羽毛明显不是用于飞翔的。此外,恐龙的羽毛结构和可以飞行的翼龙的羽毛结构相似,我们进而可以推断整个鸟跎类都天生具有羽毛。”

研究团队认为,这些原始的羽毛最可能的用途是用于恐龙的保温。这一点或许可以解释不同种类的恐龙在不同纬度的分布区别。

沙金庚说:“在三叠纪末,我们发现低纬度地区以食草和食肉性的拟鳄亚目(大型初龙)为主,缺少食草性的恐龙。”

与之相对的是,在中、高纬度地区,食草性的拟鳄亚目明显少于食草性的恐龙。

对此,沙金庚解释道,具有保温功能的原始羽毛确保了食草性恐龙能够抵御中、高纬度的冷冬,进而独享中、高纬度丰富且稳定的植物资源。而没有羽毛保温的拟鳄亚目因无法抵御中、高纬度的冷冬而无法生存。

晚三叠世准噶尔盆地古地理位置及恐龙分布图(南京古生物所供图)

陆地生物大灭绝,恐龙称霸

三叠纪末生物大灭绝事件的主要原因是中央大西洋超级火成岩省的喷发。

超级火山喷发释放的大量二氧化碳导致的全球升温、海洋酸化和缺氧等,一直被认为是造成海洋生物灭绝的原因。而“保温”为什么成为了恐龙幸存的秘诀?

研究团队认为,超级火山喷发首先造成的火山冬天,是陆地生物灭绝的首要因素。

什么是火山冬天?

沙金庚解释道,火山冬天是指由于火山喷发释放的大量火山灰和气溶胶等阻挡日照辐射,从而造成地球表面温度骤降。火山冬天持续时间较短,一般为几年到几十年间,很难直接记录于沉积物中。

“数值模拟可以证明,三叠纪末中央大西洋超级火成岩省的喷发造成了严重的火山冬天。”沙金庚告诉《中国科学报》。

“如果是升温,陆地生物会由低纬度迁移至高纬度。然而三叠纪末生物大灭绝事件后,陆地四足动物包括恐龙却由高纬度迁移至低纬度,原本低纬度地区的拟鳄类恐龙灭绝了。”沙金庚表示,“在此基础上,我们推断是火山冬天的‘冷’造成了陆地生物大灭绝,而非传统观点认为的‘热’。”

此时,具有能保温功能的羽毛、且早已适应极地严寒的恐龙,幸运地存活了下来。

恐龙嘴里叼着一个基干哺乳动物,背景是中央大西洋超级火成岩省在潘吉亚大陆赤道地区的喷发,赤道地区因火山冬天下起鹅毛大雪(Larry Felder绘制)

之后的故事,科学家都已经知道了。

在三叠纪末生物大灭绝事件后,恐龙体积迅速增加,地理分布范围迅速扩张。比如,蜥脚类恐龙从晚三叠世的中、高纬度地区扩张到低纬度地区,鸟臀目恐龙首次出现,兽脚类恐龙的体积增加了近20%,恐龙总数量增加了近一倍。

从此,恐龙开启了长达1.3亿年的地球陆地霸主时代。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6342

文 | 《中国科学报》记者 沈春蕾

编辑 | 方圆

排版 | 志海

2022-07-04