科普文章

-

-

新研究称地球的物种大灭绝遵循一个周期:2700万年

据cnBeta:最近古生物学家发现了一件让很多人觉得相当寒心的事情。根据新的研究,包括两栖类、爬行类、哺乳类和鸟类在内的陆生动物的大规模灭绝遵循一个周期,时间跨度约为2700万年。有趣的是,这一大规模灭绝周期也与此前报道的海洋生物大规模灭绝相吻合。研究发现,大规模灭绝与地球上重大的小行星撞击和火山喷发事件时间周期一致。

在化石记录中,有五个主要的大规模灭绝事件。这些大灭绝包括一次发生在4.43亿年前的奥陶纪末期,一次发生在3.6亿年前的德诺瓦纪末期,一次发生在2.5亿年前的二叠纪末期,一次发生在2.01亿年前的三叠纪末期,一次发生在6500万年前的白垩纪末期。

在这几个时期中还发生过其他小规模的灭绝事件。在研究陆地物种灭绝过程中进行的统计分析表明,这些事件按照每2750万年一个周期进行。研究的作者将灭绝事件的年龄与小行星和彗星撞击地球所产生的撞击坑的年龄进行了比较,或者是大规模的火山喷发或一系列的喷发,这些火山喷发覆盖了大片的土地和熔岩,并向大气中排放温室气体。

研究人员表示,新的发现使人们相信周期性的全球灾难性事件是灭绝的诱因。除了小行星和彗星撞击外,研究人员还提出,陆地和海洋上的大规模灭绝也与洪水-玄武岩喷发的时间相匹配。这几千年来向大气中释放有毒气体,导致极端变暖,使海洋酸化。

该研究没有提供结论性的解释,是什么控制了周期性的大灭绝事件。一个有争议的理论是,太阳的一颗伴星在巨大的轨道上可能会搅动彗星,每隔2600万年将彗星抛向地球。每2500万至3000万年一次的洪水-玄武岩喷发可能是地球地幔中上升的羽流长期循环的结果。2020-12-28 -

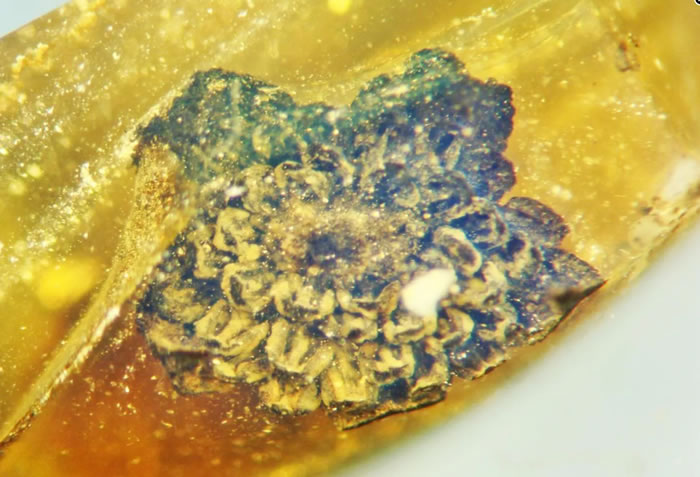

缅甸琥珀中绽放了近一亿年的新属种花朵Valviloculus pleristaminis

据cnBeta:外媒CNET报道, 大多数花的生命都是短暂而又美丽的。而有一种特殊花朵的“美丽容颜”在缅甸琥珀中被保存了近一亿年。俄勒冈州立大学的研究人员领导的一个团队分享了这一发现,琥珀定格了这朵花绽放时的惊艳瞬间。

“这不算是一朵圣诞花,但它是一种美,特别是考虑到它是一亿年前存在的森林的一部分,”琥珀专家、俄勒冈州立大学名誉教授George Poinar Jr.本周在一份声明中说。Poinar是本月在德克萨斯州植物研究所杂志上发表的一篇关于这种花的论文的主要作者。

我们看到的是一朵非常小的花的极度特写,其直径只有一英寸的一小部分。雄蕊--雄花中产生花粉的部分--以螺旋状图案保存下来。研究小组将这种花命名为Valviloculus pleristaminis,这是一个新属和新种。

“Valva是拉丁语,指的是双瓣上的叶子,loculus指的是区室化,plerus指的是很多,staminis反映了花的几十个雄性生殖器,”俄勒冈州立大学研究人员解释说。

这朵花让科学家们窥见了一段久远的植物学历史。他们怀疑这朵孤零零的雄花曾经是一种植物上的花簇的一部分,这种植物可能也有雌花。Poinar说:“尽管如此之小,但仍保留的细节令人惊叹。”

2020-12-28 -

植物化石揭示青藏高原中部4700万年前存在亚热带森林

据中国科学院西双版纳热带植物园:青藏高原中部是认识青藏高原形成过程的关键地区,长期以来备受地球科学和生命科学领域的关注。化石是生物与环境在漫长地质时期协同演化的产物,因而是探讨高原生物多样性演变历史以及高原形成过程的关键证据。中国科学院西双版纳热带植物园古生态研究组、古脊椎动物与古人类研究所共同组织“第二次青藏高原综合科学考察研究”古生物科考队,联合国内外多家科研院所,经过5年的大量野外工作及相关研究,揭示青藏高原中部4700万年前存在亚热带森林。

此次发现的化石点位于地处班戈县海拔4850米的古新统至始新统牛堡组,地处青藏高原中部班公湖-怒江缝合带。科研人员在这套地层的多个层位中发现了大量植物化石,包括叶片、果实、种子、花、地下块茎等,划分为70余个形态类型,这是迄今青藏高原发现的物种最丰富的新生代植物群。通过铀铅法放射性同位素测定,植物群的绝对地质年代为4700万年。

该植物群的不少种类如兔耳果属、椿榆属、金鱼藻属、臭椿属等,均是这些类群在青藏高原乃至亚洲最早的化石记录。一些种类如翼核果族,甚至是该类群目前已知的全球最早化石记录。这些化石类群的发现,表明青藏高原是青藏高原周边地区植物多样性的重要源头之一。

与同时期的植物群比较发现,青藏高原在中始新世与北半球其他地区具有相似的植物区系组成。其中,与美国绿河生物群的物种相似度最高,其次是德国麦瑟尔生物群,如兔耳果属、臭椿属、椿榆属在三个植物群中同时出现,说明青藏高原与北半球的其他地区存在密切的区系交流。目前,仅发现臭椿属可能经由印度次大陆传播到青藏高原。因此,当时青藏高原和印度次大陆之间的区系交流可能受到冈底斯山脉的阻挡。

研究利用气候-叶片多变量分析程序,对化石植物群的古气候定量重建结果表明,中始新世青藏高原中部存在温暖湿润的季风气候,年均温约为19度。研究利用热力学原理重建了植物群的古海拔,表明当时青藏高原中部存在一个海拔不超过1500米的东西向中央谷地,南北两侧分别是冈底斯山和羌塘山脉,这也得到了模型模拟结果的支持。结合古生态组前期发表的棕榈化石证据,中央谷地在经历了2000余万年之后,由于北向挤压和剥蚀填充,到了中新世才逐渐形成现在的高原。

该研究为认识青藏高原主体在形成初期时的生物多样性面貌打开了一扇窗口,也为探讨高原的形成过程提供了重要的古生物学依据。今后研究青藏高原生物多样性演变历史与古环境变化过程,需要考虑青藏高原形成过程的差异性和复杂性。

相关研究成果以A Middle Eocene lowland humid subtropical “Shangri-La” ecosystem in central Tibet为题,发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上。版纳植物园古生态研究组研究员苏涛为论文第一作者,苏涛和研究员周浙昆为论文的共同通讯作者。研究工作得到第二次青藏高原综合科学考察研究项目、中科院战略性先导科技专项(A类、B类)、国家自然科学基金优秀青年科学基金和国际合作重点项目等的资助。

青藏高原中部班戈县中始新世种类丰富的化石植物类群。(A) Lagokarpos tibetensis. (B and C) legume. (D) Koelreuteria (Sapindaceae). (E) Ceratophyllum (Ceratophyllaceae). (F) Stephania (Menispermaceae). (G) Unknown flower. (H) cf. Colocasia (Araceae). (I) Illigera (Hernandiaceae). (J) legume leaflet. (K) Vitaceae. (L) Asclepiadospermum 5 mm: B, G, I, J, P, Q; 2 mm: E, F, K, L, M.

青藏高原与喜马拉雅山脉形成过程示意图。A.白垩纪中期,冈底斯山和羌塘山脉(唐古拉山脉)就已经形成;B.始新世中期,由于印度板块向北俯冲,冈底斯山和羌塘山脉之间存在一个海拔不超过1500米的中央谷地,此时的喜马拉雅山脉海拔还很低;C.现今的青藏高原和喜马拉雅山脉.

2020-12-14 -

李克强:要使更多科研人员能够沉下心来、潜心向学、埋头苦干

“我们要不断深化体制机制改革,更大解放科研人员的生产力和创造力。使更多科研人员能够沉下心来、潜心向学、埋头苦干。”李克强总理说。

12月7日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家科技领导小组组长李克强主持召开国家科技领导小组会议,听取推进科技创新有关情况汇报并部署下一步工作。

新的发展阶段必须更加突出以科技创新突破发展瓶颈

李克强指出,“十三五”时期,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,创新驱动发展战略深入实施,重大科技成果加速涌现,大众创业、万众创新广泛开展,新产业新业态新模式快速发展,创新型国家建设步伐加快。

“但也要清醒看到,我国科技发展仍存在基础研究及原始创新薄弱、一些关键技术亟需突破等问题,新的发展阶段必须更加突出以科技创新突破发展瓶颈、塑造发展新优势。”总理说。

李克强说:“下一步要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九届五中全会精神,贯彻新发展理念,构建新发展格局,着力加强基础研究和应用基础研究,着力以改革更大激发创新创造活力,着力推动科技与经济深度融合,促进科技实力大幅跃升,形成推动高质量发展的有力支撑。”

对科研人员从事基础研究要完善待遇等政策,不提不合理的硬性时间要求

“推动科技创新要引导各方面把更多注意力放在加强基础研究、应用基础研究上来。注重重大科学问题研究特别是原创性、颠覆性创新。”李克强特别强调,“同时要抓好应用研究、创新成果市场拓展等,深挖中国这个超大规模市场的潜力。这样既可以支撑就业和经济发展,也能促进基础研究上台阶,倒逼应用基础研究实现新突破。”

总理明确要求,在用好财政资金的同时,鼓励高校、科研院所、企业和社会力量多渠道持续增加投入,明显提高基础研究经费占全社会研发经费比重。

“对科研人员从事基础研究要完善待遇等政策,不提不合理的硬性时间要求,鼓励他们甘坐冷板凳,自由探索、厚积薄发,努力有更多科学发现和发明创造。”李克强说。

他说,要着力加强对数学等基础学科发展的支持。“用‘十年磨一剑’的精神,扎扎实实夯实基础学科根基,这也是创新的基础。”总理说。

打破不合理限制,重大科技项目要注重引入社会力量参与

李克强强调,推动科技创新要尊重科学规律,更好调动科研人员积极性创造性。要引入科研竞争机制,使能干的有机会一显身手,使更多青年人才挑大梁、担重任。要打破不合理限制,重大科技项目要注重引入社会力量参与。

总理指出,当前新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,新技术日新月异、层出不穷,靠政府部门的主观意愿很难全部提前预判。一些方面不能定得太细,不要划太多的条条框框。

“要相信科学家自己的专业选择,相信市场主体的判断,政府要尊重科学规律,提供更好环境和必要的支持。”李克强说。

完善成果评价制度,破解简单靠论文评价人才的问题

“我多次与科研人员座谈,他们每次都会提到他们的两大困扰:一是填表等‘杂事琐事’缠身,二是评价体系‘论文’所占分量太重。一些医务工作者也反映,他们要评主任医师,光会看病不行,还须在国家级刊物发表多少论文才行。”李克强说。

他强调,必须要在科技领域持续深化“放管服”改革,加快破除不合理的管理规定和制度,使科研团队有更大自主权、省心办事,让科研人员集中精力潜心研究。同时要完善成果评价制度,破解简单靠论文评价人才的问题。

2020-12-09 -

命名为“马拉多纳自由蟌”!古生物学家致敬传奇球星

传奇球星迭戈·马拉多纳在阿根廷时间2020年11月25日突发心脏病离世,享年60岁。从阿根廷国内到世界各地,从拉美足坛、国际体坛到整个国际社会,人们纷纷悼念这位足球世界标志性人物。

球王贝利也发文悼念

为向这位传奇球星致敬,10月26日,由中国科学院南京地质古生物研究所主办的国际古昆虫学会会刊《Palaeoentomology》(《古昆虫学》,首次采用在线发布的形式,发表了阿根廷古昆虫学家Julian Petrulevicius(朱利安·彼得鲁莱维修斯)新发现的一个全新类型的豆娘——马拉多纳自由蟌。

今年8月出版国际古昆虫学会会刊《Palaeoentomology》(《古昆虫学》)封面

10月17日,作为马拉多纳的超级粉丝,彼得鲁莱维修斯给《Palaeoentomology》投稿。稿件中,他将其发现的全新类型的豆娘命名为马拉多纳自由蟌(Librelula maradoniana),以向这位世界上最杰出的足球运动员、他的偶像——迭戈·马拉多纳致敬。

马拉多纳自由蟌(Librelula maradoniana)的化石标本和线条图

彼得鲁莱维修斯在文中写道:1986年墨西哥世界杯马拉多纳在五分钟内重新定义了足球,在比赛51分钟上演了“上帝之手”,而在比赛第55分钟他连过五人的进球被誉为“世纪之球”。几乎靠他一己之力成功逆转英格兰队闯入半决赛。

这个马拉多纳自由蟌(Librelula maradoniana)化石发现于阿根廷西北部距今约6000万年的古新世晚期地层中。它是一枚完整的豆娘翅膀化石,大约3厘米长,属于扁翅蟌科(Argiolestidae),代表了一个全新的类型。于是,彼得鲁莱维修斯建立了新属Librelula(自由蟌属),以他的偶像马拉多纳作为种名予以纪念。

彼得鲁莱维修斯博士的科研成果稿件已被主编黄迪颖录用,原定于12月发表。不料,马拉多纳于当地时间11月25日突然辞世。应球迷的彼得鲁莱维修斯博士的要求,经过编辑部和出版社紧急协商,杂志首次启用在线发表程序,于阿根廷当地时间11月25日夜(即马拉多纳离世当天),在线发表了这篇论文,向这位传奇球星的致敬。

在线发表链接:https://www.mapress.com/j/pe/article/view/palaeoentomology.3.6.1

2020-11-26 -

古生物学家周忠和院士:用化石重建生命之树

据新华社:化石是大自然留给我们来探索生命和地球历史、思考人类及地球未来的宝贵素材。化石中蕴含着远古生命及环境所遗留的信息,但探寻和发掘化石却不是一件容易的事。

有这样一群人,他们每天和冰冷的化石打交道并乐此不疲,他们用自己的知识、用化石重建生命之树,他们就是古生物学者。中国科学院院士、古生物学家周忠和就是其中的代表人物之一。

很多人感觉古生物研究枯燥且乏味,但周忠和从不这么认为,每一块石头在他心里都是一段故事,每个化石都代表了生命演化历史的一个节点。作为古生物学家能做的事情就是根据有限的线索还原历史,通过自己的双手重建生命演化历史之树。在古生物的科研中,只有把它作为一种好的职业选择,把它作为一种事业,才能享受到科研中的乐趣和成就感。

除了做室内研究,古生物学家还要经常做野外考察和发掘工作。1990年,刚刚完成硕士论文的周忠和随几位同事一起去辽宁寻找白垩纪的鱼类化石,发掘工作风吹日晒且枯燥无味,但并非一无所获,周忠和发现了一种白鲟科鱼化石,它是现代长江白鲟最早的祖先,这次发现成为周忠和古生物研究的一个转折点。

这次科考之后,周忠和始终忘不了这个地方。他只身回到了辽宁的小山沟里,功夫不负有心人,在同一个地方,他又找到了鸟类化石,这一发现,被同行称为“填补了白垩纪早期鸟类演化史上的空白”。

“我做梦梦见最多的是找到好的化石,并不是梦见自己得了什么奖。过去的生命要保存成化石不太容易,需要很多条件。从事古生物研究比较大的乐趣是探索未知,而且很可能会有发现。”在周忠和的眼里,他个人所获的荣誉远远没有他所从事的科研重要,对他来说,更重要的是探索和发现更多的未知化石。

从事古生物研究领域的三十年间,周忠和参与过不下四、五十种不同的鸟类、恐龙等新物种的命名和研究,一辈子都在和未知的化石打交道。面对一些艰苦、危险的科考环境,面对枯燥的科研过程,周忠和表示,搞科研,就要不被利益左右,才能保存心中的一方净土,坐得住冷板凳,更要耐得住寂寞。

挖地三尺探寻世界过往,潜心研究回溯进化渊源,正是基于对古生物研究的热爱,凭借着一颗热忱之心和锲而不舍的精神,三十多年来,周忠和做出了一个又一个获学界广泛认可的研究成果。在向人们揭示古生物奥秘的同时,撰写着蔚蓝星球的“生命史书”。2020-11-23 -

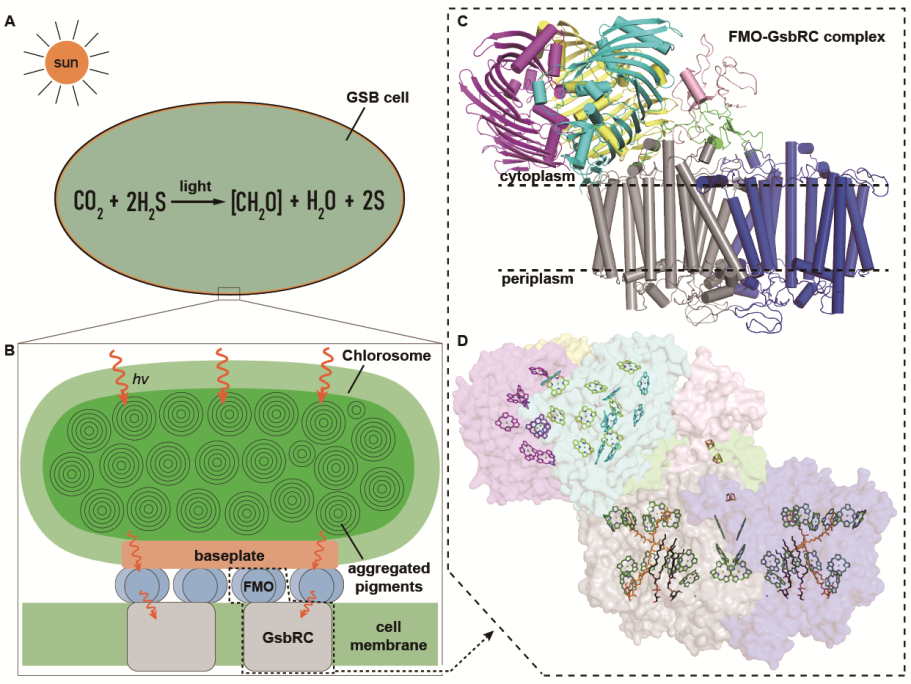

《科学》杂志:中国学者揭秘古老光合细菌光合作用机理

据新华网:浙江大学医学院、良渚实验室与中国科学院植物研究所科研团队合作,解析了绿硫细菌古老光合反应中心的原子空间结构,揭示了独特的色素分子空间排布及能量传递机制,有助于理解光合反应中心的起源和进化,为设计光敏器件、提升植物光能利用率提供借鉴。相关研究于2020年11月20日刊登在《科学》杂志。

光合细菌是一种35亿年前就在地球上出现的古老的原核生物体,在经历漫长的生物进化和多次对生物界具有毁灭性的气候大灾变后,这些古老的生物依然顽强地活着。绿硫细菌是光合细菌大家庭中的一员,这类细菌具备独特的光合作用系统,能够在光线极弱的环境中进行光合作用。

科研团队优化了样品制备的各环节,获得了稳定且足够的蛋白复合体样品,通过冷冻电镜技术,收集了近万张样品颗粒的电子显微镜成像图片,最终成功解析了绿硫细菌反应中心的三维原子结构。

绿硫细菌反应中心的叶绿素分子分为两层,两层叶绿素之间有一条明显的“间隙”。据浙江大学医学院附属邵逸夫医院、良渚实验室教授张兴介绍,在目前已经解析的其他光合作用反应中心结构中,类似的“间隙”中间都有一种作为桥梁的叶绿素分子来促进能量由上层的叶绿素分子传到下层叶绿素分子,但在绿硫细菌反应中心内部没有这个桥梁分子。

“光合作用的反应过程十分复杂,反应中心的空间结构也极其复杂。在地球几十亿年的历史中,光合反应中心起源只产生过一次,地球上现有的所有光合反应中心都是从同一个祖先蛋白通过发散方式进化而来。”张兴说,课题组下一步研究将努力获取更多的数据,来揭示该古老反应中心进行能量传递的分子机理。未来有望通过人工模拟光合作用机制、仿生设计光敏器件,改造植物光合反应系统、提高太阳能利用率,提高农作物产量。2020-11-23 -

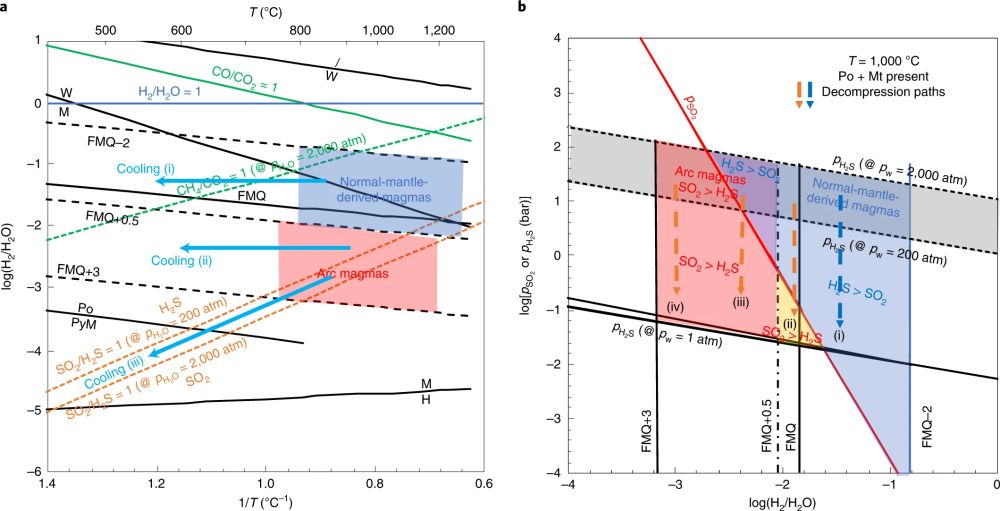

Nature Geoscience:早期地球的大氧化事件真的存在吗?

据中国科学院地质与地球物理研究所:早期地球极端缺氧,在距今约25亿年前,地球上的自由氧含量显著上升,大气氧水平从几乎为零上升到现代大气含氧量的1%,这一重大地质事件被称为“大氧化事件”(Great Oxygenation Event, GOE)(Holland, 2002),深刻地影响了早期地球生命演化以及多种元素的地球化学循环过程。关于大氧化事件之前的地球,当前主要的认识有以下8点:(1)地球几乎全部由海洋覆盖;(2)大气和海洋中几乎没有自由氧;(3)海洋中富Fe2+,而SO42-的含量非常低;(4)有机质来源于铁氧化细菌而非光合产氧作用;(5)火山喷气是还原性的H2S而非SO2;(6)广袤的大陆在25亿年左右暴露在海平面之上,导致火山喷气变成氧化性的SO2;(7)在25亿年及更老的沉积岩中发现的硫(S)同位素非质量分馏(MIF-S)是早期地球缺氧的最重要证据;(8)缺氧条件下,SO2的紫外线光解反应是S同位素非质量分馏产生的主要机制。然而,也有学者对地质历史上“大氧化事件”的存在与否持否定观点。近日,美国宾夕法尼亚州立大学的Hiroshi Ohmoto教授在Nature Geoscience上撰文,否定了上述八大观点,认为在早期地球(至少在35亿年前)大气中氧含量应该较高,至少应达到现今氧含量的50%以上(Ohmoto, 2020)。

鉴于早期大气缺氧的最重要证据来自于S同位素的非质量分馏(Farquhar et al., 2000),该文从元素S入手,阐述了早期地球S循环,并给出了S同位素非质量分馏的其他解释,认为地球早期火山喷气中的硫来自于海洋硫酸盐。根据自然现象观测及SO2溶解度实验,发现洋底火山作用产生的SO2可迅速溶解于海水,并通过一系列反应最终形成单质硫。如果早期地球几乎全部由海洋覆盖的观点成立,应该不会有含S气体释放到大气中。此外,由于在一些古老岩系(3.4 Ga)中发现区域剥蚀不整合接触、碎屑沉积岩等陆相沉积的证据,作者认为在太古宙(>2.5 Ga)地球上陆地并非全部由海洋覆盖。那么,在太古宙这些陆地火山喷气的成分究竟是以H2S还是以SO2为主呢?

根据热力学模拟,作者计算了岩浆去气在减压过程中H2S/SO2的含量比值变化,发现火山喷气中H2S/SO2比值明显受控于母岩浆的氧逸度值(图1)。当fO2FMQ+1.5时,气体以SO2为主;当FMQ-0.5。

为进一步验证其论点,作者研究了太古宙块状硫化物矿床(VMS,3.5~2.7 Ga)的S同位素及其岩石学特征。太古宙VMS矿床硫化物(主要为黄铁矿)的S同位素值为+5‰±3‰,与现代弧岩浆的S同位素值一致,应是岩浆S与富硫酸盐海水S同位素混合的结果。基于太古宙VMS矿床中黄铁矿和重晶石的产出特征,根据热力学模拟推算出,同时期古海洋的硫酸盐含量应为1mM,明显高于前人结果,借此推测大气氧含量应不低于当今氧含量的50%。

最后,作者构建了早期地球的S循环模型(图2):(1)早期地球由于Theia的撞击导致板块构造自4.51 Ga开启;(2)在接下来的600 Ma期间陆壳大规模生长并暴露于海平面之上,通过风化向海洋中输入营养物质,为产氧生物的诞生以及之后的氧化大气和富硫酸盐海洋形成创造了条件;(3)富集O2和SO42-的海水交代洋壳导致其发生氧化,富含三价Fe,洋壳的持续俯冲导致地幔尤其是上地幔的Fe3+/ΣFe持续升高;(4)当氧化的富集SO42-的地幔楔形成后,陆地火山喷气逐渐由原来的以H2S为主转变成以SO2为主;(5)剧烈的火山喷发可以将SO2气体带至平流层,其中的氧分子可与SO2发生紫外线光解作用,形成S同位素的非质量分馏的特征。此外,有机质热还原硫酸盐的过程也可产生S同位素非质量分馏的信号。

Ohmoto的研究挑战了传统的观点,建立了不同的早期地球硫循环模型,对早期地球演化的研究产生重要影响。但是,该论文依然存在一些尚未解决的科学难题和值得商榷的问题,如:

(1)Ohmoto的早期硫循环模式基于板块构造在4.51 Ga已经开启,但目前地质学界对板块构造起始的时间尚未定论,缺乏可靠的地质与地球化学证据,支持在39亿年甚至更早存在板块构造;

(2)该热力学模拟计算利用的现今全球岛弧岩浆及洋中脊岩浆的氧逸度值及S同位素值,逻辑推理也基于现代板块构造理论框架。这种将现今地球的储库性质及运行机制反推到地球早期的适用性问题值得商榷;

(3)该模拟推导出在俯冲带浅部释放的是富H2S还原性流体,在俯冲带深部释放的是富SO2氧化性流体。该结论对其硫循环模型起关键作用。然而,在现在板块俯冲带框架下,俯冲带释放的是氧化性或还原性流体都尚无定论,如根据天然样品和理论模拟得出俯冲带流体在深部是富H2S的还原性流体(Li et al., 2020),不支持本文的推理;

(4)VMS矿床中重晶石发育是作者判断早期大气富氧的重要依据,然而当前研究认为重晶石仅出现于古太古代VMS中,而中太古代至新太古代期间的VMS矿床普遍不发育硫酸盐矿物(Roerdink, 2020);

(5)作为前寒武纪特殊的化学沉积岩,条带状铁建造(BIF)在GOE之前广泛发育,应是早期海洋处于缺氧状态的产物(Konhauser et al., 2017);而作者却认为早期海洋是氧化的,BIF的成因机制与VMS类似。值得注意的是,现代海底并不发育BIF,因此该观点有待商榷;

(6)如果早前寒武纪地球大气氧含量接近现代氧水平的50%(Ohmoto, 2020),早期地球诸多表生元素循环应与现代一致。然而,目前大量地质与地球化学证据从不同方面均证明了早期地球在24亿年左右大气和海洋氧含量才开始显著提高(Lyons et al., 2014)。(致谢:感谢王长乐副研究员对本文提出的宝贵修改建议。)

主要参考文献:

Farquhar J, Bao H, Thiemens M. Atmospheric influence of Earth's earliest sulfur cycle[J]. Science, 2000, 289(5480): 756-758.

Holland H D. Volcanic gases, black smokers, and the Great Oxidation Event[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2002, 66(21): 3811-3826.

Konhauser K O, Planavsky N J, Hardisty D S, et al. Iron formations: A global record of Neoarchaean to Palaeoproterozoic environmental history[J]. Earth-Science Reviews, 2017, 172: 140-177.

Li J L, Schwarzenbach E M, John T, et al. Uncovering and quantifying the subduction zone sulfur cycle from the slab perspective[J]. Nature Communications, 2020, 11: 514.

Ohmoto H. A seawater-sulfate origin for early Earth’s volcanic sulfur[J]. Nature Geoscience, 2020: 1-8.

Roerdink D. Redrawing the early sulfur cycle[J]. Nature Geoscience, 2020, 13: 526-527.

Lyons T W, Reinhard C T, Planavsky N J. The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere[J]. Nature, 2014, 506(7488): 307-315.2020-11-16 -

紫外线辐射大幅增强引发泥盆纪-石炭纪界线陆地生物灭绝

泥盆纪末期高温气候损害臭氧层使地表接受紫外线辐射大幅增强,破坏植物DNA,造成孢子畸形,陆地森林生态系统彻底崩溃。现今全球变暖对臭氧层的影响需要高度重视。

泥盆纪-石炭纪界线生物灭绝又称Hangenberg事件(359Ma之前),是泥盆纪晚期系列大规模生物灭绝事件中的最晚一次。此次生物灭绝首先发生于海洋,随后出现于陆地,造成陆生鱼类及森林生态系统彻底破坏。相较于显生宙其他生物灭绝,人们对泥盆纪晚期系列生物灭绝原因的认识最为模糊,尤其泥盆纪-石炭纪界线陆地生物灭绝的原因至今没有明确结论。

近期,英国南安普顿大学孢粉学家John Marshall及合作者在Science Advances发表论文,系统阐述了他们对泥盆纪-石炭纪界线生物灭绝事件的最新研究结果,研究认为:气候变暖破坏臭氧层使到达地表的紫外线大幅增加,破坏了植物DNA,引起孢子畸形,最终造成陆地森林生态系统彻底崩溃。

研究人员对东格陵兰地区记录了泥盆纪-石炭纪界线灭绝事件的多个湖相剖面(Stensio Bjerg、Celsius Bjerg、Rebild Bakker)(图1)开展了孢粉、大化石、碳酸钙含量、总有机碳(TOC)和Hg含量等指标分析。依据孢子组合,泥盆纪-石炭纪界线的划分以LN*与VI孢子带的界线为准(图1)。

图1 东格陵兰地区泥盆纪-石炭纪界线地层剖面(Stensio Bjerg、Celsius Bjerg及Rebild Bakker),从左至右由深湖相转变为浅湖相。三个剖面依据孢子带LN*及VI对比,其中LN*带时代为泥盆纪末期,VI带时代为石炭纪初期。mdst.泥岩,sndst.砂岩,m.中砂岩,c.粗砂岩(Marshall et al., 2020)

深湖相剖面Stensio Bjerg(图1)孢子的多样性在LN*带内向上逐渐增加,直到界线之上TOC及无定型有机物(AOM)含量高层位快速降低并消失,泥盆纪的代表性植物灭绝。随后至Upper lake层位,孢子再次出现但丰富度仍较低。Celsius Bjerg剖面大化石组合也显示在界线附近大型植物消失。浅湖相剖面Rebild Bakker对应的灭绝层位保存了孢子,但大量孢子出现畸形(图2,3)。以G. cornuta孢子为例,正常孢子以表面均匀生长近等长、直立且发育尖顶的刺为特征,而畸形孢子表面刺的数量减少、分布不规律、呈弯曲熔化状且颜色明显变深(图2)。部分孢子因无法完成分裂而呈四分体且壁饰杂乱(图2R、图2V、图2W)。另一代表性孢子V. nitidus,正常者内部充满浅色且大小均匀的瘤,而畸形孢子则颜色变深且瘤的大小不一(图3)。

图2 Rebild Bakker剖面Lower lake层中正常及畸形G. cornuta孢子。(A)畸形孢子及四分体比例变化。(B)G. cornuta孢子的透明度变化。(C)植物碎屑及碳屑含量变化。(D–E)正常G. cornuta孢子。(F,H,J)孢子体刺数量减少伴随色素沉淀增加。(G)发育不规则窦体孢子。(I)体刺尖端弯曲孢子。(K–M,P,U)体刺数量减少且呈不规则熔化状。(N,S,T)体刺无规律分布且呈熔化状。(O)形状不规则孢子。(V,Q)四分体,其中(Q)为一个分离的内体。(R,W)四分体具不规则壁饰,其中(W)色素沉淀增强(Marshall et al., 2020)

图3 泥盆纪-石炭纪界线及其上、下层位正常及畸形V. nitidus 孢子。(A–C)Stensio Bjerg剖面D-C界线之下充满瘤的正常V. nitidus 孢子。(D–K)Rebild Bakker剖面lower lake层位V. nitidus 孢子。(H–M)色素沉淀增强且瘤体直径增大的V. nitidus 孢子。(D–G)个体小色浅且瘤体不规则V. nitidus孢子。(N–P)Rebild Bakker剖面upper lake层位正常V. nitidus孢子。(Marshall et al., 2020)

现代实验表明,强紫外线(UV-B波段)的照射会破坏植物DNA,影响孢子的分裂过程,造成孢子、花粉畸形,引起植物不育(Benca et al., 2018)。Rebild Bakker剖面灭绝层位畸形孢子指示该时期增强的紫外线破坏了植物的DNA,进而引发了灭绝,也表明当时地球臭氧层已经破坏,无法阻挡紫外线。

其他生物灭绝期畸形孢子的形成多归因于大规模火山活动,如二叠纪末生物灭绝期西伯利亚大规模岩浆侵入富有机质及盐类的地层,释放的大量卤化物破坏了臭氧层,引起紫外线增强使孢子畸形(Visscher et al., 2004)。但火山活动指标,如Hg/TOC,在泥盆纪-石炭纪界线灭绝期并未增高(图1),表明该时期无大规模火山活动,因此该时期臭氧层的破坏不是由火山活动所引发。现代气象观测及模拟(Anderson et al., 2012)显示全球变暖导致夏季雷暴增加,使大量水汽进入平流层并与卤素结合(主要为ClO),加快了臭氧层的损失。已有古气候记录表明泥盆纪末冰期结束后发生了快速全球变暖(本研究lower lake地层形成期,图1)。研究人员据此认为增温导致雷暴频发,使大量水汽进入平流层,造成了泥盆纪-石炭纪界线期臭氧层破坏,进而引发陆地植物灭绝。基于这一生物灭绝新机制,如果当前的全球变暖持续下去的话,相似的生物灭绝很可能再次发生。

但是,一些大气研究专家对上述推测持怀疑态度。他们认为,虽然现今夏季雷暴发生率增加,但是否会对臭氧层造成破坏还不清楚,需要后续研究检验(Voosen,2020)。而且,现代调查发现严重污染地区的高浓度SO2也可导致植物孢粉的畸形(Beerling et al., 2007)。另外,畸形孢子仅在浅湖相剖面保存,而深湖相剖面缺乏,原因何在?所以,造成植物孢粉畸形的原因还需深入研究。

【致谢:感谢陈代钊研究员对本文提出的宝贵修改建议。】

2020-11-03