科普文章

-

40秒视频展示了地球10亿年的板块构造运动据cnBeta:外媒报道,卡罗尔·金(CaroleKing)的歌《IFeeltheEarthMove》绝对是下面这段视频的完美配乐。据悉,这段视频展示了地球10亿年的板块构造运动,其被浓缩成了40秒时间。一个由地球科学家组成的国际团队创建了一个让大家得以目睹地球急剧变化的构造模型。大陆转变,海洋重塑,直到我们走近现代,这个世界变得完全不一样。板块构造论是一种关于大块岩石(“板块”)在地球地幔上移动的理论。这些板块可以解释在很长一段时间内大陆板块位置的剧烈变化。这段视频展示的不仅仅是一个新奇的东西。悉尼大学表示,建立这样的板块构造模型不仅能帮助科学家理解板块的物理运动,还能帮助他们理解气候是如何变化的、洋流是如何变化的、营养物质是如何从地球深处流动来刺激生物进化的。板块构造的故事跟我们星球的宜居性息息相关。“有了这个新模型,”地球科学家DietmarMuller说道,“我们离了解这个美丽的蓝色星球是如何成为我们的摇篮的更近一步。”视频链接2021-03-25

-

“翻阅”中国地层“书卷”近年来,中国古生物学工作者在生命起源与早期演化、澄江生物群、热河生物群、东亚人类演化等领域取得了一系列令人瞩目的研究成果。2020年,他们向世人打开了更多地球46亿年在中国留下的地层“书卷”。为了让更多人来“翻阅”这份“书卷”,中国古生物学会发布了“2020年度中国古生物学十大进展”,这是自2017年以来,第五次进行此项发布。这十项进展如何评选而出研究古生物学的独特价值是什么中国古生物学会理事长詹仁斌对此进行了解答。为何要评选“十大进展”据詹仁斌介绍,我国拥有得天独厚的化石资源,古生物学的学科规模在全球也居于前列。以国家级学术团体为例,“从世界范围来看,中国古生物学会是规模极为靠前的国家级的学术团体,目前拥有会员3300多人。其中专门从事古生物学科研、教学、生产实践,科学传播等工作的就有一千多位。”詹仁斌介绍说:“这些科技工作者们依托中国得天独厚的化石资源优势,艰苦努力完成研究工作。在古生物学这个领域取得了辉煌的成绩。”那么,如何让中国的古生物研究走进千家万户,走出国门,扩大影响呢詹仁斌介绍说,这正是开展这项评选的意义所在。为了让更多人能“翻阅”数百万,上亿年的中国地层“书卷”,在2016年中国古生物学会十一届理事会第三次会议上决定,从2017年开始每年评选十项年度进展。“这有两个方面的考量,首先就是对年度工作进行阶段性的总结,通过梳理进一步明确我国在古生物学研究方面的优势,找出我国古生物学研究的突破点所在。”詹仁斌说:“另一方面就是想通过这样的活动,向社会进一步展示中国古生物工作者所取得的一系列的重要、重大的进展和突破,以此来推动古生物科学研究、科学传播、人才培养,化石保护等方面工作的发展。”目前,此项评选已经开展了四次,此次是第五次发布。此次的评选由中国古生物学会十二届五次常务理事会决定开展。由理事们推选,遴选出22项成果,经过投票评选,审委员会主任与副主任审定等程序,最后评选出这十项成果。古生物学有何用处在詹仁斌看来,我国古生物学的贡献具体表现在两个方面:其一是在古生物学学科前沿发展做出了大量原创性的工作,取得了一系列重要进展,甚至是重大的突破,为中国古生物学乃至世界古生物学的进一步发展作出了重要贡献。此次发布的这十项进展,都体现了这一特征。古生物学研究,还能够帮助发现煤、石油、天然气等矿产资源。例如,我国著名地质古生物学家顾知微院士,曾因对松辽地区地层古生物的研究成果,对大庆油田的发现作出重要贡献,于1982年获得国家自然科学奖一等奖。近年来,随着我国古生物学科技工作者对中国各纪地层的深入研究,确立了11个全球层型剖面和“点位”(金钉子)。“金钉子”是每一层地层的最典型代表,11个“金钉子”的确立,使中国成为拥有“金钉子”最多的国家。这为我国石油、天然气和页岩气等能源资源的勘探开发提供了可靠的依据,作出了不可替代的贡献。因此,在詹仁斌看来,古生物学另外一个重要贡献,“就是充分利用古生物的学科优势,面向经济主战场和国家重大需求,为产业部门解决了一系列重大问题,为国家的经济建设作出了一系列非常重要的贡献。”(本报记者詹媛)2021-03-18

-

中国古生物学2020年度十大进展在南京发布中新社南京3月12日电(杨颜慈)12日,中国古生物学会在南京发布“中国古生物学2020年度十大进展”评选结果。本次入选成果由中国科学院、西北大学、中国地质大学(武汉)、中山大学等科研院所和高校领衔完成。成果集中反映了中国科技工作者在古生物学各个分支方向上所取得的具有国际影响力的高水平创新研究成果。十大进展的前五位为:基干兽类听觉和咀嚼器官模块式演化分离节点;古基因组揭示中国南北方人群迁移与混合历史;澄江动物群“章氏麒麟虾”的发现揭秘节肢动物的起源;青藏高原中部中始新世湿润低地的亚热带“香格里拉”生态系统;二叠纪—三叠纪大灭绝事件对生物古地理格局的影响。紧随其后的是三叠纪—侏罗纪之交气候变化与森林火灾事件:来自中国华南的化石证据;白垩纪琥珀揭示昆虫和介形虫的早期演化;环南中国海地区海岸带沉积环境演变与史前水稻农业扩张。此外,澄江动物群的核心价值:动物界成型和人类基础器官诞生;寒武纪大爆发时期发现最早包壳窃食寄宿关系化石亦位列十大进展。中国古生物学会成立于1929年,是中国成立最早的自然科学学术团体之一。2017年至今,“中国古生物学年度十大进展”的评选和发布工作已举办五届。(完)2021-03-15

-

中国古生物学2020年度十大进展发布2021年3月12日,中国古生物学会在南京发布“中国古生物学2020年度十大进展”评选结果。本次入选成果由来自中国科学院、西北大学、中国地质大学(武汉)、中山大学等科研院所和高校领衔完成。其内容分别是:1)基干兽类听觉和咀嚼器官模块式演化分离节点;2)古基因组揭示中国南北方人群迁移与混合历史;3)澄江动物群“章氏麒麟虾”的发现揭秘节肢动物的起源;4)青藏高原中部中始新世湿润低地的亚热带“香格里拉”生态系统;5)二叠纪-三叠纪大灭绝事件对生物古地理格局的影响;6)三叠纪—侏罗纪之交气候变化与森林火灾事件:来自中国华南的化石证据;7)白垩纪琥珀揭示昆虫和介形虫的早期演化;8)环南中国海地区海岸带沉积环境演变与史前水稻农业扩张;9)澄江动物群的核心价值:动物界成型和人类基础器官诞生;10)寒武纪大爆发时期发现最早包壳窃食寄宿关系化石。本次发布的成果集中反映了我国科技工作者在古生物学各个分支方向上所取得的具有国际影响力的高水平创新研究成果。2017年至今,“中国古生物学年度十大进展”的评选和发布工作已举办五届,每次评选受均到学界、社会广泛关注,也极大促进了我国古生物学的发展。2020年度“十大进展”的发布,对于进一步促进学科创新发展,展示我国古生物学领域取得的重大发现和科研成果,推动科学研究、科学传播和化石保护工作具有重要意义。中国古生物学会成立于1929年,至今已有90年的历史,是国内成立最早的自然科学学术团体之一。中国古生物学会在团结和服务广大古生物学科技工作者、开展学术活动、国际交流合作、科普教育和人才培养等领域成果丰硕,有力推进了古生物学科的发展,成为凝聚力不断增强的、富有活力的学术团体。详细内容如下:中国古生物学2020年度十大进展包括:进展一基干兽类听觉和咀嚼器官模块式演化分离节点听骨和齿骨分离并高度分化,是哺乳动物与爬行类的重要差别,但两种感觉器官的分离过程,一直缺乏令人信服的化石证据。中国科学院古脊椎与古人类研究所毛方园副研究员、王元青研究员领衔的研究团队,基于热河生物群基干兽类李氏源掠兽的多件标本,首次建立了中生代哺乳动物中完整听骨的三维形态,确立了哺乳动物演化中听觉与咀嚼器官分离节点的表型特征,弥合了中耳演化过程中一个关键空缺。该研究成果发表在《科学》(Science)上,杂志以内页插图形式发表了评论文章。李氏源掠兽正型标本及听觉和咀嚼器官模块式分离演化示意图(毛方园供图)论文信息:MaoFangyuan*,HuYaoming,LiChuankui,WangYuanqing,MengJin*.2020.HearingandchewingmodulesdecoupledinCretaceoussterntherianmammals.Science.367:305-308.10.1126/science.aay9220.(*correspondingauthors) 进展二古基因组揭示中国南北方人群迁移与混合历史在国际古遗传学领域,有关东亚,尤其是中国早期人群的遗传演化研究非常匮乏。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹课题组首次对中国南北方古人群首次展开时间跨度最大、规模性、系统性的古基因组研究,揭示中国人群自9500年以来的南北分化格局、主体连续性与迁徙融合历史,其首获的中国南方大陆人群核基因组填补了相关区域空白,且明确现在广泛分布在台湾岛和太平洋岛屿的南岛语系人群起源于中国南方大陆。·东亚南北方不同时期人群的遗传特点变化示意图论文信息:MelindaA.Yang,XuechunFan,BoSun,ChungyuChen,JianfengLang,Ying-ChinKo,Cheng-hwaTsang,HunglinChiu,TianyiWang,QingchuanBao,XiaohongWu,MatejaHajdinjak,AlbertMin-ShanKo,ManyuDing,PengCao,RuoweiYang,FengLiu,BirgitNickel,QingyanDai,XiaotianFeng,LizhaoZhang,ChengkaiSun,ChaoNing,WenZeng,YongshengZhao,MingZhang,XingGao,YinqiuCui,DavidReich,MarkStoneking,QiaomeiFu*.2020.AncientDNAindicateshumanpopulationshiftsandadmixtureinnorthernandsouthernChina.Science369:282-288.DOI:10.1126/science.aba0909.(*correspondingauthors) 进展三澄江动物群“章氏麒麟虾”的发现揭秘节肢动物的起源节肢动物是地球上物种多样性和个体数量最高的动物门类。中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员领导的“寒武纪大爆发”研究团队在云南约5.18亿前的寒武纪澄江动物群中,发现了解答“节肢动物起源之谜”的关键过渡型化石——章氏麒麟虾。章氏麒麟虾嵌合了真节肢动物和奇虾类等多种节肢动物祖先类型的形态特征,填补了节肢动物起源过程中的核心缺失环节,为节肢动物主要演化创新的起源提供了重要参考点。该研究同时解答了节肢动物第一对附肢的同源性和演化路径问题,并为解析早期节肢动物之间演化关系提供了重要信息。章氏麒麟虾Kylinxiazhangi正模标本(曾晗供图)论文信息:ZENGHan,ZHAOFangchen*,NIUKecheng,ZHUMaoyan,HUANGDiying*.2020.AnearlyCambrianeuarthropodwithradiodont-likeraptorialappendages.Nature588:101–105.DOI:10.1038/s41586-020-2883-7.(*correspondingauthors) 进展四青藏高原中部中始新世湿润低地的亚热带“香格里拉”生态系统由中国科学院西双版纳热带植物园苏涛研究员、周浙昆研究员,中国科学院古人类与古脊椎动物研究所吴飞翔副研究员联合国、内外专家,深入研究了青藏高原中部中始新世湿润低地的亚热带生态系统。该项研究成果报道了青藏高原迄今物种最为丰富的新生代化石植物群,揭示高原中部4700万年前存在亚热带森林,证明青藏高原在当时和北半球其他地区有着密切的植物区系交流,并且对北半球现代植物多样性分布格局有着重要贡献。此外,古植物证据结合模型模拟表明,中始新世青藏高原中部存在温暖湿润的季风气候,具有一个海拔不超过1500米的东西向中央谷地,直到中新世才逐渐形成现在的高原。该成果为认识青藏高原主体在形成初期时的生物多样性面貌及其对全球植物区系交流的贡献打开了一扇窗口,也为探讨高原的形成过程提供了重要的古生物学依据。青藏高原中部班戈县中始新世种类丰富的化石植物类群(部分)(A)Lagokarpostibetensis.(BandC)legume.(D)Koelreuteriasp.(Sapindaceae).(E)Ceratophyllumaff.muricatum(Ceratophyllaceae).(F)Stephaniawilfii(Menispermaceae).(G)Unknownflower.(H)cf.Colocasia(Araceae).(I)Illigeraeocenica(Hernandiaceae).(J)legumeleaflet.(K)Vitaceae.(L)Asclepiadospermummarginatum(Apocynaceae).(M)Cedreleae(Meliaceae).(N)Limnobiophyllumsp.(Araceae).(O)Ailanthusmaximus(Simaroubaceae).(P)Cedrelospermumsp.(Ulmaceae,幼果序).(Q)Cedrelospermumsp.(叶片).(R)Myrtales.(S)Ziziphussp.(Rhamnaceae).比例尺:10mm:A,C,D,H,N,O,R,S;5mm:B,G,I,J,P,Q;2mm:E,F,K,L,M.论著信息:TaoSu,RobertA.Spicer,Fei-XiangWu,AlexanderFarnsworth,JianHuang,CédricDelRio,TaoDeng,LinDing,Wei-Yu-DongDeng,Yong-JiangHuang,AliceHughes,Lin-BoJia,Jian-HuaJin,Shu-FengLi,Shui-QingLiang,JiaLiu,Xiao-YanLiu,SarahSherlock,TeresaSpicer,GauravSrivastava,HeTang,PaulValdes,Teng-XiangWang,MikeWiddowson,Meng-XiaoWu,Yao-WuXing,Cong-LiXu,JianYang,CongZhang,Shi-TaoZhang,Xin-WenZhang,FanZhao,andZhe-KunZhou.2020.AMiddleEocenelowlandhumidsubtropical“Shangri-La”ecosystemincentralTibet.ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences.117(52):32989-32995. 进展五二叠纪-三叠纪大灭绝事件对生物古地理格局的影响深时重大地质事件对生物地理格局的影响是生物演化领域的重要科学问题。中国地质大学(武汉)宋海军、代旭等人针对关于生物古地理对大灭绝事件响应开展了深入探索。该研究发现,二叠纪-三叠纪大灭绝导致热带地区显著的生物多样性高峰消失,出现了一种扁平化的多样性纬度梯度。大灭绝后的菊石出现全球化现象,世界不同地区的菊石变得极为相似。这些发现表明气候变暖及相关的环境事件对热带地区物种和地方性物种的影响更大。晚二叠世到中三叠世生物多样性纬度梯度的变化(宋海军供图)论文信息:HaijunSong.,ShanHuang.,EnhaoJia.,XuDai.,PaulB.Wignall.,andAlexanderM.Dunhill.,2020,FlatlatitudinaldiversitygradientcausedbythePermian–Triassicmassextinction:ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences,117(30):17578-17583.XuDai.,andHaijunSong.,2020,Towardanunderstandingofcosmopolitanismindeeptime:acasestudyofammonoidsfromthemiddlePermiantotheMiddleTriassic:Paleobiology,46(4):533–549. 进展六三叠纪—侏罗纪之交气候变化与森林火灾事件:来自中国华南的化石证据由中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员和中国地质大学(武汉)谢树成教授领衔的国际合作团队,在陆相三叠纪—侏罗纪之交气候变化与森林火灾事件研究方面取得创新成果。根据孢粉化石、分子化石和银杏植物气孔参数等多种方法,首次获取了川东鄂西地区晚三叠世到早侏罗世的古植被更替与气候变化、裂解多环芳烃(PAHs)与古火灾事件以及古大气CO2变化与温室气候等重要证据。这不仅是迄今为止东特提斯地区三叠纪—侏罗纪之交植被、古气候、古火灾事件和古大气CO2浓度最为翔实的高分辨率记录,而且首次在东亚地区揭示了该时期陆地植被、气候变化与火灾事件之间的联系。该系列成果标志着我国在三叠纪—侏罗纪之交重大地质事件方面跻身于国际学术前沿领域。三篇代表性成果2020年发表在国际地学权威刊物《地球科学评论》(Earth-ScienceReviews)和《古地理古气候古生态》(Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology)上。中国华南三叠系-侏罗系之交气候变化与森林火灾事件(1,分子化石记录;2,古植被与古气候变化;3,晚三叠世孢粉化石;4,古大气CO2重建;5,银杏植物化石与表皮气孔分布)论文信息:SongYi,ThomasJ.Algeo,WenjunWu,GenmingLuo,LiqinLi,YongdongWang*,ShuchengXie*,2020.DistributionofpyrolyticPAHsacrosstheTriassic-JurassicboundaryintheSichuanBasin,southwesternChina:EvidenceofwildfireoutsidetheCentralAtlanticMagmaticProvince.Earth-ScienceReviews,201:102970.LiLiqin,YongdongWang*,WolframM.Kürschner,MichaRuhlandViviVajda*,2020.PalaeovegetationandpalaeoclimatechangesacrosstheTriassic–JurassictransitionintheSichuanBasin,China.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,Volume556,15October2020,109891.ZhouNing,WangYongdong*,LiYa,PorterAmanda,KürschnerWolfram,LiLiqin,LuNing,McElwainJennifer*,2020.Aninter-comparisonstudyofthreestomatal-proxymethodsforCO2reconstructionappliedtoearlyJurassicGinkgoalesplants.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,542,109547.(*correspondingauthors) 进展七白垩纪琥珀揭示昆虫和介形虫的早期演化由中国科学院南京地质古生物研究所王博研究员带领的研究团队基于缅甸克钦琥珀中的标本,分析了阿纽蝎蛉科昆虫长口器的三维解剖学形态特征,并发现在白垩纪中期已出现至少5个科的长口器传粉昆虫,表明了白垩纪传粉昆虫的多样性和复杂性;确认了黑帝斯蚁特化的捕食机制,并厘定了早期蚂蚁的演化历史;重建了克钦琥珀中介形虫的软躯体结构(包括巨型精子),将动物精子化石记录提前了至少5000万年。上述成果为解释跳蚤起源,传粉和社会性昆虫以及介形虫的早期演化提供了新见解。克钦琥珀中的具长喙的阿钮蝎蛉论文信息:ZHAOXiangdong,WANGBo,BASHKUEVA.,ARIAC.,ZHANGQingqing,ZHANGHaichun,TANGWentao,ENGELM.S.(2020)MouthparthomologiesandlifehabitsofMesozoiclong-proboscisscorpionflies.ScienceAdvances,5:eaay1259.BARDENP.,PERRICHOTV.,WANGBo(2020)Specializedpredationdrivesaberrantmorphologicalintegrationanddiversityintheearliestants.CurrentBiology,30:3818–3824.WANGHe,MATZKE-KARASZR.,HORNED.J.,ZHAOXiangdong,CAOMeizhen,ZHANGHaichun,WANGBo(2020)ExceptionalpreservationofreproductiveorgansandgiantsperminCretaceousostracods.ProceedingsoftheRoyalSocietyB:BiologicalSciences,20201661. 进展八环南中国海地区海岸带沉积环境演变与史前水稻农业扩张由中山大学郑卓教授领衔的研究团队,针对南中国海地区海岸带沉积环境演变与史前水稻农业发展之间的关系开展深入探索。该项研究成果利用孢粉记录集成的水稻农业历史发展,结合钻孔古环境数据重建的华南和东南亚地区沿海平原扩张过程,揭示出距今3-2千年是沿海平原快速堆积和扩张的关键阶段,并显示与花粉记录指示的水稻农业快速扩张同步变化。距今2.5千年开始是华南地区水稻农业快速发展和向东南亚扩散的主要过渡阶段。本研究证实了环南中国海周边地区海岸带平原沉积演化的关键过程与亚洲东南部水稻农业的爆发式扩张存在密切关系,展示了微体古生物和孢粉学在发掘历史时期人地关系等重大科学问题中不可替代的作用。主要三角洲和海岸平原的演变。(A)研究区域主要三角洲平原。A1,珠江三角洲;A2,红河三角洲;A3,湄公河三角洲;A4,湄南河三角洲。灰色虚线显示为距今6-5ka海岸线的位置。(B)该区域大型三角洲在5ka以后出陆的平原面积估算。(C)沉积记录揭示的3-2ka沉积环境的变化。(D)沉积物年龄-深度曲线显示三角洲沉积速率的变化(马婷供图)论文信息:Ma,T.,Rollet,B.,Zheng,Z.,Zong,Y.2020.Holocenecoastalevolutionprecededtheexpansionofpaddyfieldricefarming.PNAS,117(39)24138-24143. 进展九澄江动物群的核心价值:动物界成型和人类基础器官诞生达尔文留下重大世纪谜题:地球三分动物树何时成型如何成型成型时期哪些动物最接近人类的直系始祖综合早期生命发现的“大数据”,西北大学舒德干院士、韩健教授对上述科学问题开展深入的研究,初步破解了上述难题:1)澄江动物群不仅延续并扩展了之前的基础动物和原口动物亚界众多门类的繁荣,更诞生了后口动物亚界的全部类群,标志三分动物树成型;2)三幕式寒武纪大爆发与动物三个亚界的诞生依次同步耦合;3)第一鱼昆明鱼目首创人类远祖的头脑和脊椎,古虫动物门则十分接近始祖们的“第一鳃裂”。基于分子信息和古生物学证据的三幕式寒武纪大爆发假说(舒德干、韩健供图)论文信息:舒德干,韩健,2020.澄江动物群的核心价值:动物界成型和人类基础器官诞生.地学前缘27(6),1-27(中文版).Shu,D.,Han,J.,2020.ThecorevalueofChengjiangfauna:theformationoftheanimalkingdomandthebirthofbasichumanorgans.EarthScienceFrontiers(ChinaUniversityofGeosciences(Beijing)27,382~412(英文版).http://www.earthsciencefrontiers.net.cn/CN/10.13745/j.esf.sf.2020.6.15 进展十寒武纪大爆发时期发现最早包壳窃食寄宿关系化石地球生物界中,寄生虫无处不在,但追溯地球最早的寄生现象却并不容易。由西北大学张志飞教授领导的研究团队对寒武纪大爆发时期海洋生物寄生现象起源进行了深入研究。此前古生物学家记述的寒武纪或更早的化石记录仅以少数几个化石或者印痕为依据,本研究首次以大量化石统计为基础,从宿主个体病理学的角度论证了地球上最早的专性寄生关系,提出了窃食寄生是地球上最早出现的寄生现象;发现成群矿化虫管附着在成层原位生活的腕足动物壳体上,代表地球最早的包壳(encrustation)介壳记录,将包壳生态追随到寒武纪早期,向前推进至少3000万年。关山动物群乌龙箐新圆货贝壳体形态和窃食寄生虫寄宿关系复原图论文信息:ZhifeiZhang*,LukeC.Strotz,TimothyP.Topper,FeiyangChen,YanlongChen,YueLiang,ZhiliangZhang,ChristianB.Skovsted&GlennA.Brock,2020.Anencrustingkleptoparasite-hostinteractionfromtheearlyCambrian.NatureCommunications,11:2625.https://doi.org/10.1038/s41467-020-16332-3FeiyangChen,GlennA.Brock,ZhiliangZhang,BrittanyLaing,XinyiRen&ZhifeiZhang*,2020.Brachiopod-dominatedcommunitiesanddepositionalenvironmentoftheGuanshanKonservat-Lagersttte,WudingCounty,easternYunnan.JournaloftheGeologicalSociety178(2020)jgs2020-043.2021-03-12

-

10亿年后,地球将重度缺氧如今,氧气约占地球大气的21%。这对于像人类这样需要氧气才能生存的大型复杂生物来说很重要。但在地球历史的早期,氧气含量要低得多,而且在遥远的未来,氧气含量可能会再次降低。近日,发表在《自然—地球科学》的一项研究发现,10亿年后,地球大气层将变成贫氧、富甲烷状态,不再适合人类居住。日本船桥东邦大学的KazumiOzaki和美国佐治亚理工学院的ChrisReinhard模拟了地球的气候、生物和地质系统,分析预测了地球大气条件将如何变化。研究人员称,在接下来的10亿年里,地球大气将保持富氧状态,之后快速的脱氧作用会让大气回到类似于24亿年前大氧化事件前的状态。研究人员认为,地球的含氧大气层不会是一个永久特征。这种转变的一个核心原因是,随着太阳老化,它将变得更热,并释放出更多的能量。由于二氧化碳会吸收热量并分解,因此太阳老化会导致大气中二氧化碳的数量减少。Ozaki和Reinhard估计,10亿年后,二氧化碳水平将变得过低,以至于包括植物在内的光合作用生物将无法生存和产生氧气。这些光合生物的大量灭绝将是氧气大量减少的主要原因。“氧气的下降将是非常极端的,我们估计现在的氧气将比未来多100万倍。”Reinhard说。研究人员还估计,届时大气中的甲烷将同时增加,并达到目前的1万倍之多。一旦地球大气开始发生变化,它们将迅速发展。研究团队的计算表明,大气中的氧气可能在短短1万年里消失。生物圈无法适应如此剧烈的环境变化。Reinhard表示:“之后,地球上的生命将只剩下微生物,目前隐藏在暗处的厌氧菌和原始细菌将再次占据主导地位。”陆地生物和水生生物将不复存在,臭氧层将消耗殆尽,将陆地和海洋暴露在高浓度的紫外线和炙热的太阳下。这项研究是美国宇航局行星宜居性研究项目的一部分,含氧的生物特征通常用于识别宜居行星,该预测对寻找其他行星上的生命具有一定意义。约翰斯·霍普金斯大学的NatalieAllen认为,氧气以多种形式存在,是一种非常重要的生物信号,并与地球上的生命紧密地交织在一起。但新预测表明,氧气的存在是可变的,在一个宜居星球上并不会永久存在。波多黎各大学的KevinOrtizCeballos认为,对于其他恒星周围与地球非常相似的行星来说,在它们的大气中可能检测不到大量的氧气,即使它们能够支持或曾经支持过复杂的生命。他表示,在行星周围没有检测到氧气并不意味着它们不适合居住。Ozaki和Reinhard认为,可以用其他生物特征代替氧气来寻找外星生命。例如,行星大气中的碳氢化合物雾气可能会提供更持久的外星生命特征。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41561-021-00693-52021-03-05

-

2亿年后地球什么样?会形成一个新的超大陆据西班牙《阿贝赛报》网站报道,研究人员日前发表报告称,未来欧亚大陆将与美洲大陆发生碰撞,形成一个新的超大陆。2亿年后的地球会是什么样的呢虽然它看起来似乎依然很熟悉,但现在的地图已经完全不适用于这颗新的星球。这颗地球出现的时间距离现在已经过去了近2亿年。这时候七大洲已经合并在一起,形成了一个新的超大陆,而这个新的超大陆已经将过去的各个大洲全部囊括在内。研究人员将其命名为“阿马西亚”。这很有可能就是地球在遥远未来的样子。报道称,实际上,这种情况已经不是第一次发生。在我们的世界里,万事万物都在运动,即便是那些乍一看不会动的物体也在缓慢运动。大陆移动就像地幔上的巨型石舫。地幔位于地壳和地核之间,由硅酸盐等物质构成。而这种运动让各个大陆之间有规律地进行周期性合并和分离。根据科学家的说法,这种周期性的运动每6亿年发生一次。报道指出,从罗迪尼亚大陆到盘古大陆,我们的地球曾经历过几个超大陆的兴衰,而这些超大陆的面貌各不相同。大约1.75亿年前,最后一块超大陆盘古大陆也分崩离析,形成了今天构成地球表面的几块独立大陆。现在,在那段遥远过去的大量地质数据的基础上,一个研究组已经预测出地球下一个超大陆——“阿马西亚”的形成时间和地点。此项研究成果已发表在美国《地质学》月刊上。那么大陆都是如何诞生的所有大陆都位于板块上。每一板块都是一种巨大而坚硬的活动岩块,其厚度达50至250公里不等,包括地壳和地幔的一部分。从某种意义上说,地球内部相当于一锅在炉子上烧开的沸水,沸水在锅里不停地转动。因此,地壳和地幔就相当于这口锅,而地球内部的液体就相当于锅里的沸水。地幔不断被炽热的地核加热,缓慢移动着。报道称,地壳的产生和消亡是一个永无止境的循环过程。沿着中洋脊——位于全球海中张裂性板块边界的一系列火山结构系统,地幔从深处升起并冷却,形成新的地壳并推动旧的地壳运动。旧的地壳从中洋脊移开,直至到达靠近大陆边缘的所谓“隐没带”,并在那里再次沉入地幔深处。报道还称,这种连续的、循环的流动被称为“地幔对流”,正是这个经过数百万年的过程推动了大陆板块的运动,并在某些情况下偶然使所有大陆板块合并成为超大陆。为了进一步了解地球超大陆的循环运动过程,中国科学院地质与地球物理研究所的地质学家罗斯·米切尔重点研究了约5.2亿年前形成的冈瓦纳古陆,正是这块大陆最终促使2亿年后形成了盘古大陆。为了研究冈瓦纳古陆是如何产生盘古大陆的,研究人员根据化石记录和其他古代地质标记,绘制了大陆板块随时间变化的地图。随后,他们研究了这些大陆的位置与计算机模型的关系,利用计算机模型重现了地幔运动以及地壳生成和消亡区域的预期位置。报道指出,虽然关于“阿马西亚”超大陆最终会在哪里形成还存在很多争论,但米切尔的模型表明,这块超大陆很可能会出现在北半球,因此很可能是一个极地超大陆。而且根据研究人员的说法,其核心区域将位于今天的北冰洋。2021-03-05

-

-

-

科学家在化石中看到刺客虫生殖器:一次罕见的款待据cnBeta:外媒报道,来自伊利诺伊大学的昆虫学研究生DanielSwanson在一块拥有5000万年前历史的化石上看到刺客虫(assassinbug,猎蝽)生殖器的详细细节。这种生殖囊只有一粒米那么小。Swanson周二在伊利诺斯大学的一份声明中说道:“在内部生殖器中看到如此精细的结构是一次罕见的款待。通常情况下,我们只能在今天生活的物种中获得这种程度的细节。”科学家们可以从昆虫的私处了解到很多东西,这些东西可以帮助他们确定一种昆虫是否是以前未知的物种。据了解,这一灭绝的标本代表的是一种全新的掠食性昆虫,而这一发现有助于将带状猎蝽的历史延长2500万年。Swanson说道:“目前已知的猎蝽约有7000种,但已知的化石只有50种。这只是表示,即使是一个化石也不太可能提供太多的信息,更不用说这个时代的化石了。”这只变成了化石的虫子经历了一段漫长的旅程。其于2006年在现在的科罗拉多州一个叫做GreenRiverFormation的地区被发现。之后,这块化石被分成两半并分别卖给了两位不同的收藏家。其中一位收藏家DanJudd将他得到的这块化石捐赠给了伊利诺伊自然历史调查组织--该组织参与了这项研究,并得到了可观的回报。研究小组将这种新物种命名为Aphelicophontesdanjuddi。2021-02-04

-

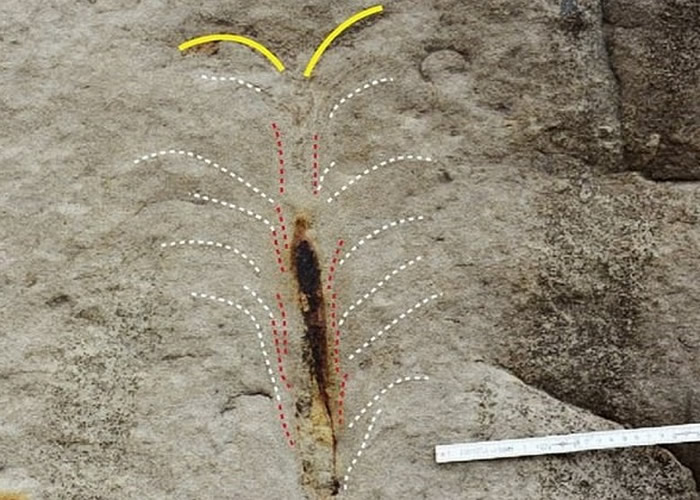

《科学报告》论文:化石揭示大型海生蠕虫2000万年前或定居海底中新网北京1月22日电(记者孙自法)施普林格·自然旗下开放获取期刊《科学报告》最新发表一篇古生物学研究论文称,通过在中国台湾东北部的中新世(2300万至530万年前)海底层重建较大的L形潜穴,研究人员发现,被认为可能是博比特虫祖先的大型伏击捕食者蠕虫,可能在约2000万年前定居在欧亚大陆的海底。论文通讯作者、台湾大学的卢德维格·勒韦马克(LudvigL?wemark)和同事利用台湾东北部在中新世形成的海底层内保存的319件样本,重建了一个新的遗迹化石。该遗迹化石是一种地质特征,包括潜穴、行迹、存留在岩石中的植物根腔等,其含有一个L形潜穴,长约2米、直径2到3厘米,能让研究人员推断出古代生物的行为。该遗迹化石的形态学显示,这些潜穴可能是迄今仍存在的博比特虫等大型海生蠕虫的栖息地,博比特虫藏在海底下又长又窄的潜穴中,通过向上探身捕获猎物。论文作者认为,古代蠕虫和它的猎物撤回到沉积物中的行为,造成了遗迹化石中保存的独特的羽毛状塌陷构造,这也显示出潜穴周围沉积物受到的影响。进一步分析显示,靠近潜穴顶部的铁浓度较高。研究人员称,这或许说明,该蠕虫曾通过分泌黏液加固潜穴壁的方式重建了自己的潜穴,因为已知靠海洋无脊椎动物的黏液维生的细菌会创造出富铁环境。该论文总结说,虽然海洋蠕虫从早古生代就存在,但它们的身体主要由软组织组成,因此很难保存下来。最新研究描述的这个遗迹化石被认为是来自地下伏击捕食者的首个已知同类化石,可以难得一见这些生物在海底下的行为。2021-02-04