图片新闻

-

中新世佛昙生物群的高精度年代学分析福建漳浦的佛昙群地层产出了大量动植物化石及琥珀,构建了我国中新世的热带雨林生态系统,统称为佛昙生物群。佛昙生物群中丰富而精美的植物化石保存在硅藻土和泥岩中,而地层下部煤层和砂岩层中产出了大量的琥珀。鉴于此,对于该生物群精确的年代学研究显得极为重要。 最近,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的郑大燃博士与史恭乐副研究员、香港大学、哥伦比亚大学等科研人员合作,通过对植物化石层和琥珀生物群之上的玄武岩的40Ar/39Ar高精度年代学分析和生物地层学年代限定,为该生物群提供了准确的年代限制。 研究通过对在漳浦马坪和梧岭地区采集的两块新鲜的玄武岩样品的定年分析,获得了较为一致的年龄。其中,马坪地区样品分析获得的坪年龄为14.5±1.5Ma(MSWD=0.65),反等时线年龄为15.2±2.0Ma(MSWD=1.2);梧岭地区样品的坪年龄为14.7±0.4Ma(MSWD=0.28),反等时线年龄为14.7±0.4Ma(MSWD=0.96)。两个样品的坪年龄和等时线年龄在误差范围内一致。而根据反等时线年龄图计算的40Ar/36Ar比值为302±2,在误差范围内接近现代大气Ar的比值(如295.5或298.56),表明样品中不存在过剩Ar。由于梧岭样品的年龄结果更为精确而选作为佛昙生物群的时代上限,表明佛昙生物群的时代为中新世兰盖阶(Langhian)。 该年龄为我们了解亚洲热带雨林生态系统的早期演化提供了年代限制,为漳浦琥珀生物群的系统研究打下了基础。 该研究近日发表于国际地学期刊《古地理学、古气候学、古生态学》(Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology)上。本项研究得到国家自然科学基金委和香港大学基金资助。 论文信息:Zheng,D.,Shi,G.,Hemming,S.R.,Zhang,H.,Wang,W.,Wang,B.,Chang,S.-C.*,2019.AgeconstraintsonaNeogenetropicalrainforestinChinaanditsrelationtotheMiddleMioceneClimaticOptimum.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,518:82–88.312019-01

-

缅甸琥珀揭示甲虫的形态演化停滞和生物地理鞘翅目昆虫(俗称甲虫)包括常见的瓢虫、象鼻虫、金龟子等,是动物界中生物多样性最高的类群。甲虫种类各异、形态多样、无处不在,在陆地生态系统中扮演着重要的角色。现生鞘翅目可以分为四个亚目,其中多食亚目是种类最为丰富的一类。然而,人们对多食亚目的早期支系的演化历史知之甚少。有助于阐释多食亚目早期演化历史的直接化石证据极其罕见。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所蔡晨阳研究团队通过对缅甸琥珀中大量的甲虫化石进行系统研究,发现了两类独特的拳甲科昆虫化石。它们形态特征保存精美,综合对比现生近缘属种,证明了多食亚目演化历史漫长,揭示了拳甲科长期形态演化停滞现象,并对理解现代的拳甲科生物地理分布具有重要意义。该研究于2019年1月16日在线发表于英国《皇家学会会刊—B辑》(ProceedingsB)上。 一直以来,多食亚目的演化历史的研究绝大部分集中在较进化的“核心多食亚目(corePolyphaga)”,而对位于多食亚目系统树基部的支系(包括拳甲科在内的5个现生科)的研究甚少。近五年,南京古生物所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的蔡晨阳副研究员和黄迪颖研究员对大量缅甸琥珀昆虫化石进行系统地收集和研究,并与澳大利亚、日本、新西兰、美国以及国内上海师范大学等同行合作,发现两个形态特征鲜明的拳甲科(Clambidae)新种。通过形态描述、古今对比和生物地理分析等综合研究,证明了现生某些拳甲是“活化石”,缅甸琥珀中新发现的两种拳甲具有重要的生物地理学意义。 拳甲科是多食亚目中一个小类群,现生5属,约150种,其体型较小,全球广布。成虫常见于腐木,腐败的植物或落叶层中。拳甲化石十分罕见,目前仅有两例化石报道,均发现于琥珀中。最早的拳甲(EoclambusrugidorsumKirejtshukandAzar)报道于白垩纪早期的黎巴嫩琥珀,而另一种(ClambushelheimricusAlekseev)来自始新世波罗的海琥珀。 蔡晨阳等人最近从白垩纪中期(距今约1亿年)发现5枚保存精美的拳甲化石,其中1枚副模标本由日本合作者山本周平(ShuheiYamamoto)提供。新发现的5枚标本可分为2个种,在形态上与现生类型极其相似,都能够很好地归入现生属,即显头拳甲属(Acalyptomerus)和球胸拳甲属(Sphaerothorax)。其中塞氏显头拳甲(AcalyptomerusthayeraeCaiandLawrence,2019)体长约1.05–1.15mm,与现代分布于中美洲和南美洲北部的赫氏显头拳甲(A.herbertfranzi)最为相似;上野氏球胸拳甲(SphaerothoraxuenoiCaiandLawrence,2019)体长仅0.71mm,与现代分布于澳大利亚、新西兰和智利等南半球假山毛榉(Nothofagus)森林中的现生类型极其相似。 极其类似的形态特征直接证明了这两个现生属存在长期演化停滞现象,而长期保持不变的森林湿生环境可能是形态演化缓慢的重要原因。缅甸琥珀中两个拳甲化石种的发现揭示了该属演化历史,起源不晚于白垩纪中期,并在当时分布较当今更为广泛。现生类型的分布模式很可能属于孑遗分布。 此外,经过形态对比研究发现,由俄罗斯学者建立的隐翅虫总科的Ptismidae科(含1属种:PtismazasukhaeKirejtshukandAzar)应该是拳甲科的晚出同物异名。老种的并入以及缅甸琥珀的新发现证明了拳甲科的物种多样性和形态分异度在白垩纪中期已经很高。 本项研究由中国科学院,国家科技部、国家自然科学基金委和江苏省自然科学基金委联合资助。 论文信息:CaiC*,LawrenceJF,YamamotoS,LeschenRAB,NewtonAF,SlipinskiA,YinZ,HuangD,EngelMS.2019.Basalpolyphaganbeetlesinmid-CretaceousamberfromMyanmar:biogeographicimplicationsandlong-termmorphologicalstasis.Proc.R.Soc.B,20182175.DOI:10.1098/rspb.2018.2175312019-01

-

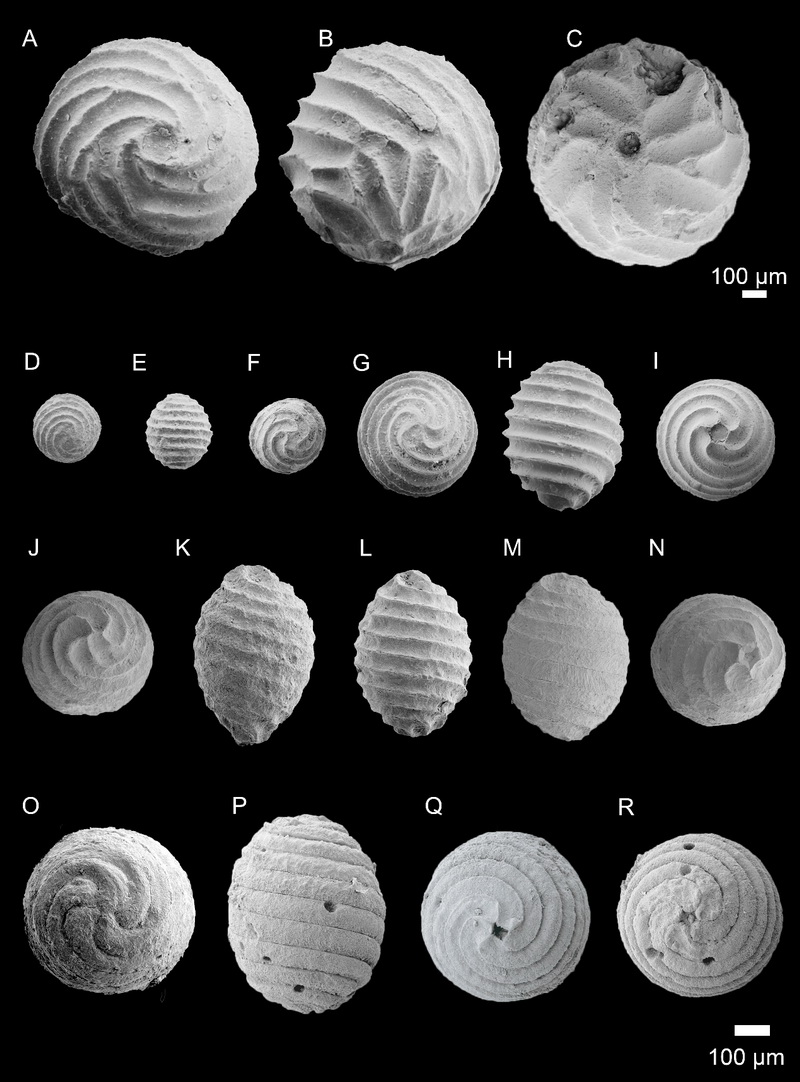

松科1井轮藻植物群标定松辽盆地白垩系-古近系界线白垩系–古近系(K–Pg)界线标志着丹麦期、古新世、古近纪和新生代的开始,是最重要的地质界线之一。非海相盆地中,轮藻化石在该界线附近常十分丰富,植物群的显著变化有助于K–Pg界线的识别。松辽盆地“松科1井”科学钻探工程是国际大陆科学钻探计划框架下第一口陆相白垩系科学钻探井,为识别该界线提供了丰富的轮藻化石材料。 中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的李莎助理研究员、王启飞研究员和张海春研究员与中国地质大学(北京)万晓樵教授、西班牙巴塞罗那大学Martín-Closas教授合作,研究了松辽盆地“松科1井”白垩系–古近系界线附近的轮藻植物群,并结合磁性地层学研究结果,提出了松辽盆地K–Pg界线的位置。 通过钻井岩芯分析通常可以获得比地表剖面分辨率更高的化石序列。但由于材料的限制,传统井下轮藻化石的研究只能以单个藏卵器为研究对象,缺乏对属种居群的统计和测量,未考虑居群特征和种内变异,易造成同种异名的情况,不能准确标定属种的延续情况。在松辽盆地“松科1井”轮藻植物群的研究中,得益于钻井取芯技术的进步,在获得高收获率的同时,还可以获得足够的钻井岩芯材料(钻井直径10cm),使研究者可以获得更多的轮藻化石进行居群统计。 通过居群测量和分析,本研究有效识别出每个轮藻化石属种的种内变化,避免了将因种内变化产生的不同形态鉴定为不同属种的情况,如本研究发现Raskyaecharagobica、Raskyaecharagobicavar.songliaoensis和Raskyaecharacostulata之间的差异实为藏卵器个体大小的差异和螺旋细胞之上中脊粗细的差异,最终将它们归并至Microcharagobica。 本研究在“松科1井”上白垩统–古新统四方台组和明水组共识别出轮藻化石11属17种,建立了4个生物带:Atopocharatrivolvisulanensis生物带,Microcharagobica生物带,Microcharaprolixa生物带和Peckicharasinuolata生物带,结合磁性地层学研究成果,将上述4个生物带的时代分别归为坎潘期(Campanian)中–晚期、坎潘期最晚期–马斯特里赫特期(Maastrichtian)早期、马斯特里赫特期晚期和丹麦期(Danian)早期。以Peckicharasinuolata在磁性带C29r带中的首现作为古新世开始的标志。 因此,松辽盆地的白垩系–古近系界线位于明水组二段上部。高分辨率的、准确的化石序列将精确的反映轮藻植物群对全球气候事件的响应,也为其它含轮藻化石的白垩系–古近系界线盆地(如新疆准噶尔盆地、江汉盆地、南雄盆地)提供生物地层对比依据和年代依据。 研究成果目前已在线发表于国际古生物学研究期刊PapersinPalaeontology上。相关研究得到国家自然科学基金(41688103、41602003)和中国科学院先导专项B类(XDPB05)资助。 论文信息:Li,S.*,Wang,Q.F.,Zhang,H.C.,Wan,X.Q.,Martín-Closas,C.*,2018.CharophytesfromtheCretaceous–PaleoceneboundaryintheSongliaoBasin(north-easternChina):aChinesebiozonationanditscalibrationtotheGeomagneticPolarityTimeScale.PapersinPalaeontology,DOI:10.1002/spp1002.1225.302019-01

-

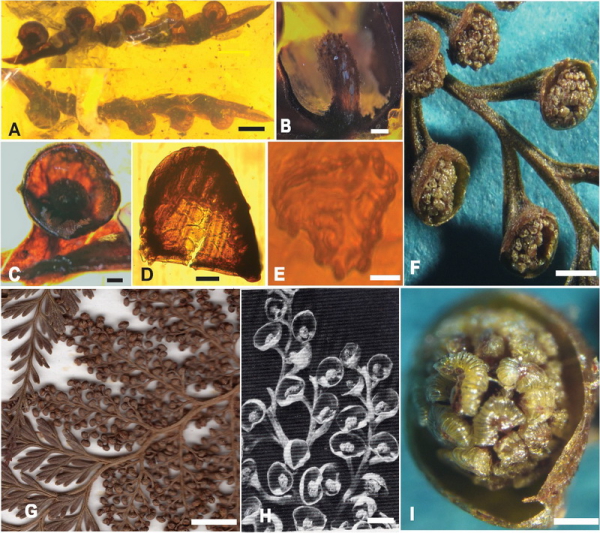

缅甸琥珀中发现树蕨类和水龙骨类植物新类群在植物界中,蕨类植物作为植物演化进程中的一个关键类群,是植物系统发育、大尺度宏演化过程及生态环境和气候变化的直接“见证者”。在现代植物中,蕨类植物作为种子植物的姊妹群,是构建“生命之树(treeofthelife)”系统工程、研究陆生植物起源演化的一个关键类群。然而,由于蕨类植物的主体为草本类群,很难保存为化石,而包含繁殖器官(即孢子囊和孢子)的化石更为罕见,所以对蕨类植物诸多类群的研究和认识还比较有限,许多问题尚未解决和澄清(如起源时间、祖先类群、演化辐射方式和系统发育关系等)。 相较而言,琥珀内保存的化石标本在这方面却具有独特的优势。近年来,缅甸琥珀研究持续升温,对比缅甸琥珀内昆虫化石的研究,缅甸琥珀中的蕨类植物化石研究较少,目前仅有德国和美国研究者的几例报道,而且报道过的类群单一,均为水龙骨类,其他类群的研究尚未见报道。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所李春香研究员的团队通过对缅甸琥珀中蕨类植物化石的系统研究,基于精美保存的繁殖器官形态解剖特征首次在琥珀中发现了蕨类植物另一个类群——树蕨类(Treeferns)。研究团队综合对比相关的现存植物类群和化石植物类群,确定发现的树蕨类为白垩密锥蕨(新种)Thyrsopteriscretacea,该新种的现存相近种目前仅分布于太平洋东南部的胡安费尔南德兹群岛(智利),是典型的残遗类群;化石新种的发现证明该类植物曾经分布于劳亚大陆。 该研究团队同时还发现和建立了水龙骨类(Polypods)中鳞始蕨科(Lindsaeaceae)的一新属——原始乌蕨属(Proodontosoria),通过与鳞始蕨科现代和化石类群进行综合对比,探讨了该科植物的起源和多样性演变。 两项研究成果近期在线发表于《白垩纪研究》(CretaceousResearch)上。 本研究团队自2017年开始与纽约植物园的RobbinC.Moran教授和密苏里植物园的张丽兵博士合作,本次发表的两个新类群是首批鉴定出的蕨类植物化石,为该类群的系统分类、起源与多样性演化提供了新证据;下一步将与现代分子系统学和谱系年代学方法(将此化石作为参照点)相结合,进一步开展两大类群的系统分类、系统发育分析、演化趋向,以及古生态环境和生物多样性宏观演变过程等综合性研究。 本项研究由中科院战略性先导科技专项(B类)和现代古生物学和地层学国家重点实验室自主性项目的资助。论文信息:1)ChunxiangLi,RobbinC.Moran,JunyeMa,BoWang,JiashengHao(2018).AnewfossilrecordofLindsaeaceae(Polypodiales)fromthemid-CretaceousamberofMyanmar.https://doi.org/10.1016/j.cretres.2018.12.010 2)ChunxiangLi,RobbinC.Moran,JunyeMa,BoWang,JiashengHao,QunYang(2019).Amid-CretaceoustreefernofThyrsopteridaceae(Cyatheales)preservedinMyanmaramber.https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.01.002292019-01

-

华北地台东南缘前寒武纪—寒武纪界线研究取得进展前寒武纪—寒武纪界线是最重要的地质界线之一,然而这一界线在世界范围内并不都是连续沉积的。在以劳伦大陆(Laurentia)为代表的一些地区,这一界线表现为前寒武纪基底岩石和寒武纪沉积盖层之间的不整合接触,被称为“大不整合(GreatUnconformity)”。“大不整合(GreatUnconformity)”的形成过程,广泛地增强了对基底岩石的风化,进而改变了海水的化学组成,促进了寒武纪早期生物矿化和后生动物的辐射事件,被认为是“寒武纪生命大爆发”的环境诱因。因此,对于“大不整合(GreatUnconformity)”的准确识别和深入研究,对探讨后生动物的起源和早期演化其及环境背景具有重要意义。 华北地台作为最古老的克拉通之一,其前寒武纪—寒武纪界线同样存在一个不整合面,为准确限定“大不整合(GreatUnconformity)”的古地理范围和年代跨度提供了重要依据。 在华北地台北缘,如天津蓟县地区,“大不整合(GreatUnconformity)”比较容易识别,表现为新元古界景儿峪组和寒武系府君山组之间的不整合接触,以古风化壳为标志。然而,在华北地台东南缘,“大不整合(GreatUnconformity)”的存在与否、确切层位和时间跨度等还不明确。 以淮北地区为代表,前寒武纪—寒武纪过渡地层包括了金山寨组、沟后组和猴家山组。其中金山寨组为确切的拉伸系地层,猴家山组为确切的寒武系地层,而沟后组的时代却长期存在争议。有的学者依据生物地层学数据认为沟后组为拉伸系地层,进而将“大不整合(GreatUnconformity)”置于沟后组和猴家山组之间;有的学者依据碎屑锆石年代学数据认为沟后组为寒武系地层,进而将“大不整合(GreatUnconformity)”置于金山寨组和沟后组之间。这一生物地层学和碎屑锆石年代学证据之间的矛盾,直接影响了我们对于华北地台东南缘“大不整合(GreatUnconformity)”的认知。 中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队成员万斌博士等人,与西北大学和美国弗吉尼亚理工大学的研究人员合作,对华北地台东南缘淮北地区的前寒武纪—寒武纪界线地层,包括金山寨组、沟后组和猴家山组,进行了详细的生物地层学、沉积岩石学和碎屑锆石年代学研究,综合的地层学数据为准确识别华北地台东南缘的“大不整合(GreatUnconformity)”提供了可靠证据。 该研究对于沟后组的模式剖面-沟后剖面和金山寨组的模式剖面-金山寨剖面进行了深入研究。结果显示,沟后组依据岩性特征可以分为下、中、上三个岩性段。 沉积岩石学研究首次在沟后组中段的底部确认了一套底砾岩的存在;认为沟后组下段以较深水的页岩相沉积为主,而中-上段以碳酸盐岩沉积为主,并且含有石盐假晶,反映了较为浅水的蒸发相环境;同时,确认了上段顶部白云岩中的斑杂状结构为生物扰动成因。生物地层学数据表明,潜在的拉伸纪指示性化石Trachyhystrichosphaeraaimika-Valerialophostriata-Dictyosphaeratacita组合仅发育在沟后组下段,并且首次在沟后组上段发现了遗迹化石。 碎屑锆石年代学数据表明,沟后组中段和猴家山底部具有寒武纪早期的最年轻锆石年龄和较为相似的年龄分布模式,而沟后组下段最年轻锆石年龄为拉伸纪,并且其年龄分布模式与金山寨组和猴家山组都显著不同。 综合沉积岩石学、生物地层学和碎屑锆石年代学数据表明,原始的沟后组并非一套连续的沉积序列,其中-上段为早寒武世沉积,而下段为拉伸纪沉积。据此,对原始的沟后组进行修订,其仅包括沟后剖面原始沟后组下段沉积序列,而将原始沟后组的中-上段沉积归并入早寒武世的猴家山组。这样一来,“大不整合(GreatUnconformity)”就被置于修订后的沟后组和猴家山组之间,以底砾岩层为标志,代表了~200-300Ma的沉积间断。 同时,依据相同的划分标准,“大不整合(GreatUnconformity)”在华北地台东南缘的淮南、鲁西、辽东和吉南地区(胶-辽-徐-淮地区)都广泛发育,并且可以相互对比。这一研究对于认识华北地台东南缘拉伸纪—寒武纪时期的构造历史、盆地演化、地层对比和古地理重建都具有重要意义。 研究成果于近期在线发表在国际地学类知名期刊《前寒武纪研究》(PrecambrianResearch)上。本项研究由中国科学院战略先导专项B类、国家自然科学基金、江苏省科技厅基金和美国国家科学基金会等共同资助。 论文信息:BinWan*,QingTang,KePang,XiaopengWang,ZhianBao,FanweiMeng,ChuanmingZhou,XunlaiYuan,HongHua,ShuhaiXiao*.2019.RepositioningtheGreatUnconformityatthesoutheasternmarginoftheNorthChinaCraton.PrecambrianResearch,doi./10.1016/j.precamres.2019.01.014.282019-01

-

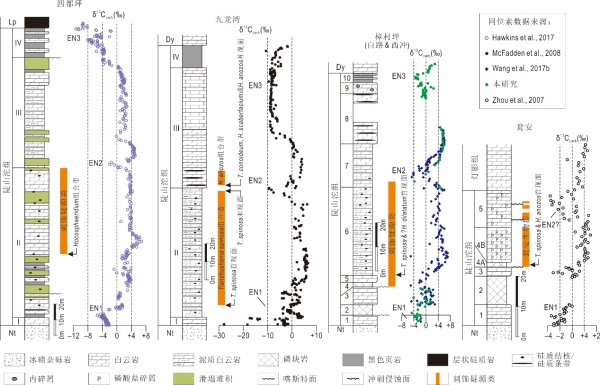

鄂西陡山沱组新材料揭示贵州瓮安生物群地层对比关系华南陡山沱组沉积于新元古代大冰期之后,记录了地球历史上真核生物的首次全球性辐射。渗透矿化保存于陡山沱组燧石结核/磷块岩中的刺饰疑源类是这次辐射的重要代表和先驱。燧石结核中硅化保存的刺饰疑源类主要来自鄂西三峡地区,已经得到了长期深入研究。前人将三峡地区的刺饰疑源类分为分别来自陡山沱组上部和下部的两个化石组合。在磷酸盐化化石组合中,位于贵州中部瓮安地区的瓮安生物群保存了大量精美的磷酸盐化真核生物微体化石,吸引了全球研究者的广泛关注。长期以来,关于瓮安生物群产出地层与三峡地区刺饰疑源类上、下组合的对比关系一直存在争论,直接影响到我们对埃迪卡拉纪早期微体真核生物演化模式的认识。 中国科学院南京地质古生物研究所的欧阳晴等人近期发表了来自鄂西浅水碳酸盐台地相区樟村坪地区陡山沱组化石与地层数据,为这一问题的解决带来了新的突破。科研人员报道了樟村坪地区完整的陡山沱组地层剖面,以及燧石结核中大量保存精美的刺饰疑源类和多细胞藻类化石。这些材料显示樟村坪与瓮安地区在陡山沱组地层序列和微体化石组合面貌上都非常相似。 进一步,通过岩石、碳同位素和生物地层对比,他们发现过去报道的樟村坪与瓮安地区微体化石组合之上的一次碳同位素负漂移更可能相当于三峡地区陡山沱组中部的负漂移,而非三峡地区陡山沱组近顶部的一次全球范围可以广泛对比的负漂移。这说明瓮安生物群以及樟村坪微体化石组合的地层时代与三峡地区的硅化疑源类下组合上部相当。 这些发现不仅解决了关于贵州瓮安生物群产出层位对比关系的长期争论,而且在探讨埃迪卡拉纪早期微体真核生物演化方面具有指导作用:贵州瓮安生物群可能相当于三峡地区上下两个刺饰疑源类组合的演化过渡阶段,意味着新元古代大冰期后微体真核生物的辐射经历了循序渐进的三个阶段。该研究同时表明我们需要重新审视过去对埃迪卡拉系疑源类生物地层划分对比的认识。 研究成果于近期发表在国际地学类知名期刊《前寒武纪研究》(PrecambrianResearch)上。本项研究由中国科学院战略先导专项B类、国家自然科学基金、国家基础研究计划和美国国家科学基金会等共同资助。 论文信息:Ouyang,Q.,Zhou,C.*,Xiao,S.,Chen,Z.,Shao,Y.,2019,AcanthomorphicacritarchsfromtheEdiacaranDoushantuoFormationatZhangcunpinginSouthChina,withimplicationsfortheevolutionofearlyEdiacaraneukaryotes.PrecambrianResearch,320:171–192.232019-01

-

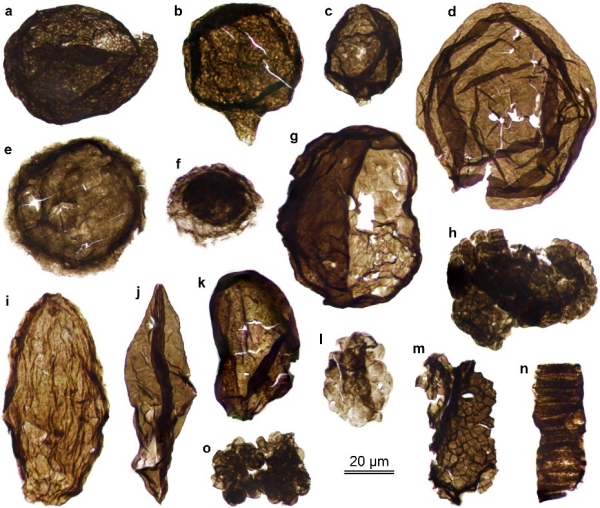

燕山地区微体化石揭示17亿年前真核生物多样性当今地球上的生命由细菌、古菌和真核生物三大类型组成,其中所有复杂生命类型都属于真核生物。因而,真核生物的起源和早期演化是揭示地球生命演化奥秘的核心科学问题之一,而且一直都是国际生命科学和古生物学领域研究热点。现有化石证据表明,真核生物在距今17亿年左右的古元古代末期就已经出现,但相关化石记录极为稀少,因而该时期真核生物可靠化石记录和多样性研究对真核生物的起源和早期演化至关重要。近期,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员课题组博士研究生苗兰云,与瑞典乌普萨拉大学MagorzataMoczydowska教授以及中国地质科学院天津地质矿产研究所朱士兴研究员等人合作,在华北燕山地区距今17亿年前的地层中发现丰富多样的真核生物化石,这是迄今全球发现最早、多样性最高的真核生物化石群,为真核生物的起源和早期演化提供了可靠证据。该研究的化石材料来自我国华北燕山地区古元古代晚期常州沟组和串岭沟组(1.67-1.64Ga)地层中。通过强酸(HF和HCl)浸解,大量保存精美的有机质壁微体化石从岩石中分离出来,共14属,15种,含2新种。化石面貌以单细胞球形类为主,也包含少量具刺类型、细胞集合体和丝状体。通过详细的显微形态学特征结合化石大小综合判断,该研究在常州沟组和串岭沟组中识别出6种可靠的和4种可能的真核化石类型,而且部分化石显示网状纹饰、同心环纹状装饰、管状突起及膜状环翼等复杂形态特征。该发现表明,古元古代晚期真核细胞不仅已经具备一定程度的复杂性,例如细胞骨架、内膜系统的出现,而且真核生物也已表现出中等程度的多样性发展,与中元古代发展水平相似。本项研究进一步证实了真核生物在古元古代晚期的出现,并首次揭示出古元古代晚期真核生物多样性已经达到中元古代的演化水平,提高了我们对真核生物起源和早期演化的认识。研究成果于近期发表在国际地学类知名期刊《前寒武纪研究》(PrecambrianResearch)上,由中国科学院先导专项B类、国家自然科学基金和瑞典研究理事会等共同资助。论文信息:MiaoL,MoczydlowskaM,ZhuS,ZhuM,2019.Newrecordoforganic-walled,morphologicallydistinctmicrofossilsfromthelatePaleoproterozoicChangchengGroupintheYanshanRange,NorthChina.PrecambrianResearch,321:172-198.DOI:10.1016/j.precamres.2018.11.019.172019-01

-

最新版中国综合地层时间框架正式发布近日,由中国科学院南京地质古生物研究所沈树忠和戎嘉余院士主编的《中国科学:地球科学》专辑《中国综合地层和时间框架》正式出版。这是对本世纪以来中国地层学研究进展的一次综合性整理和总结,专辑中发布的中国高精度综合地层框架,无论是对全球或区域地层的深化研究,还是各省区开展大比例尺地质填图工作,以及在相对精准的时间尺度上开展生物演化研究,都具有重要意义。 建国以来,中国地层学研究走过了不平凡的历程。从1959年第一届全国地层会议对中国各纪地层做了第一次系统总结之后,凭借着开展全国性区域地质调查中的岩石和生物地层工作,中国地层学研究取得了重要的进展。此后,每隔约20年召开一次的全国性地层会议令中国地层学研究不断迈向新台阶。1997年以来,寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系的11个阶底界“金钉子”在中国的确立,更是让中国地层学走向世界前列。本世纪差不多又走过了近20个年头,随着研究手段增多改进、研究不断深化,地层学正迎来一个新时代。 时间和空间是物质存在的基础。在地质历史时期中,发生了一系列重大的生物事件(如生物大辐射、大灭绝及其后的复苏等)和环境剧变事件(如大陆重组、全球海平面升降、温度大幅度升降等)。为了了解这些事件发生的时间、顺序、速度和原因,需要把它们在统一的时间框架中排定。利用地质记录划分地质历史,解决不同地区的地层对比,是所有地质学研究的基础。 本专辑涵盖了从埃迪卡拉纪到第四纪总共13个纪的综合地层和时间框架,除传统而富有新意的生物地层方面的最新成果外,还包括了各纪综合地层和时间框架,以及中国主要板块之间的对比,以适应国际地层学有关后层型研究的新要求,为地学其它领域提供一个以中国剖面为主的时间框架。 专辑还提出了综合地层研究领域今后需要重视的几个方面的工作。一是继续加强化石系统分类学研究,尽力提高各时期生物地层学的划分对比精度和可靠性。二是加强高精度地质年代学、同位素地球化学地层学、磁性地层学、旋回地层学、气候地层学等的综合研究,特别是注重海陆相地层系列和各盆地间的对比。三是优化各类地层学数据库的顶层设计,做好深时地层学大数据工作,把关古生物地层资料的准确性和可靠性,做好定量地层学的研究工作。专辑还建议,要利用大数据开展高精度时间框架下的古地理研究,为圈定烃源岩和其它沉积矿产资源的时空分布提供重要参考,为深化基础科学和满足国家需求服务。 英文版相关链接:http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCES/62/1?slug=browse 中文版相关链接:http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SSTe/49/1?slug=browse162019-01

-

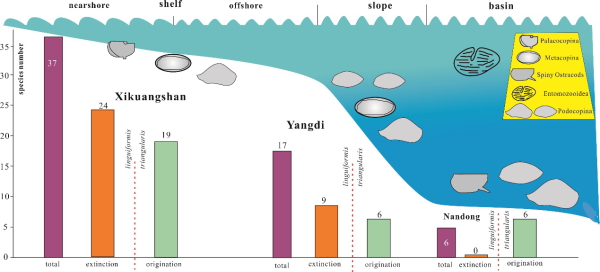

介形类揭示晚泥盆世F-F事件灭绝模式晚泥盆世弗拉期(Frasnian)-法门期(Famennian)生物环境事件(F-F事件)不仅造成生物多样性大幅度下跌,还给生态系统带来了重创,被认为是显生宙五次生物大灭绝事件之一。 介形类(Ostracoda)是节肢动物门甲壳纲的一个亚纲,自早奥陶世一直繁盛至今。介形类时空分布的广泛性和对环境响应的敏感性、独特性,使之成为探讨生物与环境过程的重要研究载体。虽然从二十世纪八十年代起古生物学家就对F-F之交的介形类进行研究,但关于F-F事件对介形类的影响及其灭绝模式仍存在许多分歧。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所宋俊俊助理研究员和合作者对华南以及欧洲多个剖面晚泥盆世的介形类进行对比研究,总结了介形类在F-F事件中的灭绝模式,为F-F事件研究提供了新的证据和启示。 该项研究发现F-F事件对介形类的影响程度和其生活环境密切相关,随着水深加大,底栖介形类受到事件影响的程度逐步降低:浅水底栖介形类灭绝率最高(种级灭绝率65%-80%);在较深水斜坡环境中,底栖介形类受到一定程度的影响,灭绝率较低(种级灭绝率约53%);深水环境中的底栖介形类没有受到任何影响,甚至有进一步发展的机会。但F-F事件对深水浮游介形类影响巨大,造成恩托莫介类谱系中断或缺失。同时,底栖介形类对海水氧气含量、温度变化有积极响应,严重缺氧和快速的温度波动会导致底栖介形类丰度、分异度降低,部分属种甚至消失灭绝。 研究成果发表于国际地学研究期刊GlobalandPlanetaryChange上。相关研究得到中国科学院先导专项B类和国家自然科学基金资助。 论文信息:Song,J.J.,Huang,C.&Gong,Y.M.*,ResponseofOstracods(Crustacea)totheDevonianF—Fevent:EvidencefromtheYangdiandNandongsectionsinGuangxi,SouthChina.2019,GlobalandPlanetaryChange173:109-120.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818118303734142019-01

-

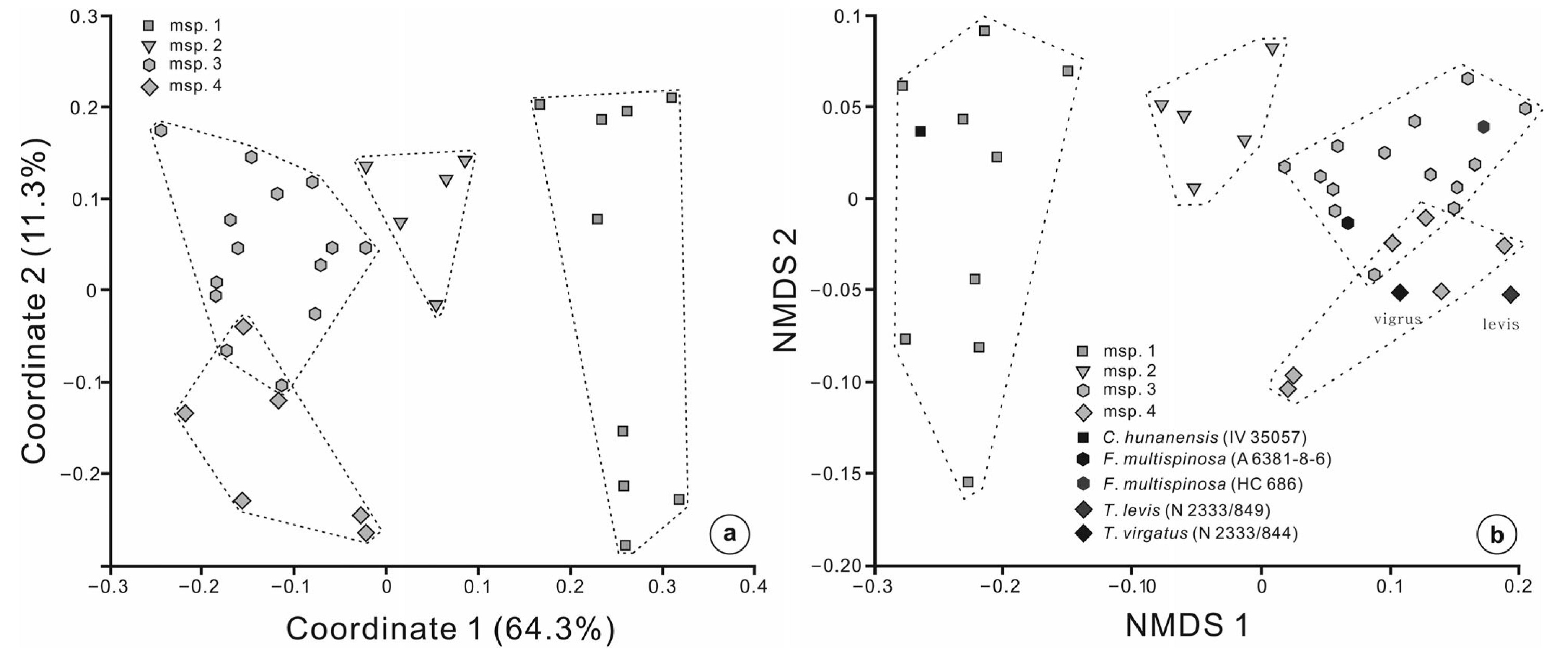

华南晚泥盆世额头村组的笛管类珊瑚研究及其多样性启示笛管类珊瑚是古生代较为常见的复体横板珊瑚,由许多圆柱形、椭圆形或其他形状的个体组成,个体之间由形态各异的连接构造连接。晚泥盆世弗拉期-法门期(Frasnian-Famennian)发生的生物灭绝事件重创了包括珊瑚在内的海洋底栖动物,大量的珊瑚属种惨遭灭绝,在随后复苏的底栖动物中,笛管类珊瑚是为数不多得以进一步辐射的类群,并持续至晚二叠世。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所梁昆、郄文昆博士与广西区域地质调查研究院研究人员合作研究了位于广西省桂林市东南处的回龙剖面,该剖面为中国晚泥盆世晚期邵东阶的层型剖面,为全面开展区域地层对比以及泥盆石炭纪之交生物与环境的协同演化研究提供了不可或缺的研究材料。 本项研究首次基于定量形态测量学方法开展笛管类珊瑚的分类识别并详细研究了珊瑚的地层分布与古生态学特征。通过聚类分析、主坐标分析与多维尺度分析识别出三属四个笛管类珊瑚种,其中包含一个新种。 研究发现该剖面的珊瑚与层孔虫化石集中分布在三个层位,可划分为两个组合带。第一个组合带产笛管类珊瑚Chiahunanensis,Tetraporinusvirgatus,对应有孔虫DFZ4-DFZ6带;第二个组合带主要产笛管类珊瑚Fuchungoporamultispinosa与新种F.huilongensis,他们与大量的层孔虫Clavidictyon一同形成原位的生物层,对应有孔虫DFZ7带。 剖面中大部分的珊瑚块体呈现倒伏或翻转的保存状态,这是由于珊瑚生长于软基地并被高能环境所影响。在四个笛管类珊瑚种中,两个Fuchungopora种展示出非常灵活的生长方式,以珊瑚个体间的融合为特征,它们与层孔虫互为利用,既可以附着在层孔虫之上生长增加稳固性,也往往被层孔虫包覆造成死亡。值得一提的是,F.multispinosa是华南晚泥盆世晚期的标志性分子,并躲过了泥盆纪末的Hangenberg灭绝事件,在早石炭世扩散至欧洲等地。 同时,本项研究指出了华南法门期笛管类珊瑚属种非常丰富,在浅海珊瑚动物群中占据了主导地位,是世界范围内多样性最高的地区之一。 该成果已经在国际古生物学期刊PalaeobiodiversityandPalaeoenvironments在线发表,相关研究得到中国科学院先导专项B类、国家自然科学基金等共同资助。 论文相关信息:Liang,K.*,Qie,W.K.,Pan,L.Z.,Yin,B.A.2018.MorphometricsandpalaeoecologyofsyringoporoidtabulatecoralsfromtheupperFamennian(Devonian)EtoucunFormation,Huilong,SouthChina.PalaeobiodiversityandPalaeoenvironments.https://doi.org/10.1007/s12549-018-0363-y082019-01