图片新闻

-

白垩纪轮藻化石研究揭示现代轮藻植物群起源

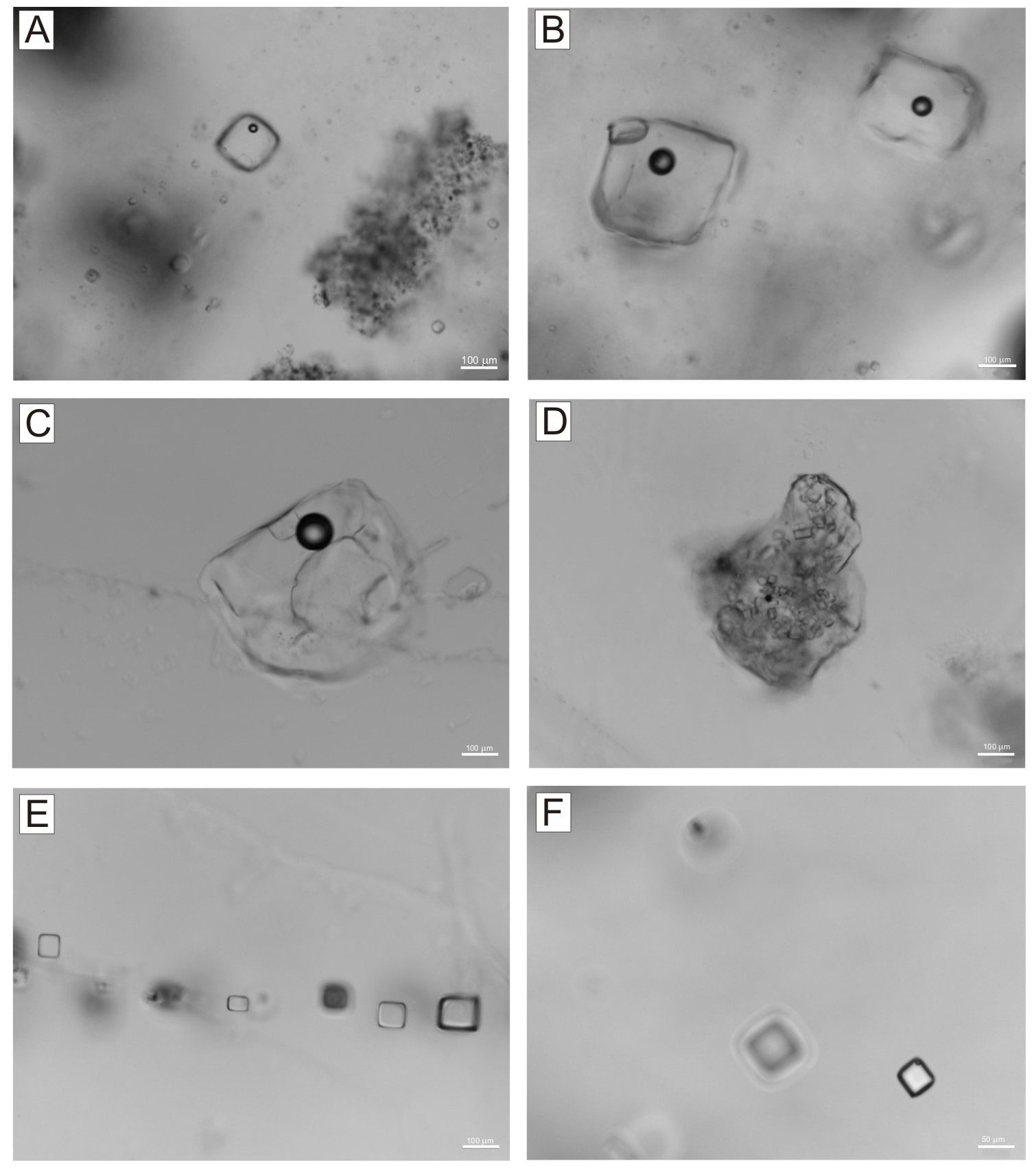

在全球相对海平面较低的背景下,陆地湖盆系统于侏罗纪晚期至白垩纪早期在全球扩展,由此轮藻植物群得到了发展,棒轮藻科逐步扩大,并占据主导地位。晚白垩世早期(塞诺曼期至土伦期),连续的轮藻化石记录十分匮乏,但是该时期却是轮藻演化史上的一个重要时期,因为晚白垩世晚期(坎潘期至马斯特里赫特期)棒轮藻科几乎被轮藻科取代,并与现代轮藻植物群面貌相似。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的李莎博士、王启飞研究员和张海春研究员与中国地质大学(北京)万晓樵教授、张翼翼教授以及西班牙巴塞罗那大学Martín-Closas教授合作,研究了松辽盆地“松科1井”(南孔)的轮藻植物群,为揭示现代轮藻植物群的起源提供了重要参考。“松科 1井”科学钻探工程是国际大陆科学钻探计划框架下第一口陆相白垩系科学钻探井,为研究提供了土伦期到圣通期的轮藻化石材料。

晚白垩世土伦期至圣通期的轮藻植物群化石记录在全球范围内十分匮乏,主要是由于当时全球海平面较高,非海相地层分布有限。松辽盆地土伦期至圣通期的轮藻植物群包括大量轮藻科分子:Nodosochara (Turbochara) heilongjiangensis comb. nov., Lamprothamnium ellipticum, Lychnothamnus barbosai and Lychnothamnus quantouensis comb. nov.,以及少量棒轮藻科分子:Atopochara trivolvis var. restricta。其中,Lychnothamnus属在土伦期的出现是该属在欧亚大陆的最早记录。A. trivolvis var. restricta在欧洲见于阿尔布阶?–赛诺曼阶,它在松辽盆地属于孑遗种。这些发现表明,棒轮藻科在土伦期至圣通期已失去其在早白垩世的主导地位,轮藻科开始占据优势,这比以前的认识向前推进了800万年。该时期松辽盆地含轮藻的沉积相主要为大型浅水、永久性淡水湖泊和沼泽环境,与全球大多数地方的咸水沉积不同,这也解释了该时期轮藻植物群在松辽盆地繁盛的原因。

研究成果在国际古生物学期刊Review of Palaeobotany and Palynology在线发表。相关研究得到国家自然科学基金(41972018、41602003、41688103) 、中国科学院先导专项B类(XDB26000000)、西班牙经济与竞争部(Spanish Ministry of Economy and Competitiveness:CGL2015-69805-P)和欧洲区域发展基金(European Regional Development Fund:CGL2015-69805-P)的共同资助。

相关论文信息:Li, S.*, Wang, Q.F., Zhang, H.C., Zhang, Y.Y., Wan, X.Q., Martín-Closas, C.*, 2019. Filling a gap in the evolution of charophytes during the Turonian to Santonian: Implications for modern physiognomy. Review of Palaeobotany and Palynology, https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2019.104154202020-02 -

中国科学家牵头揭秘古生代海洋生物多样性演化

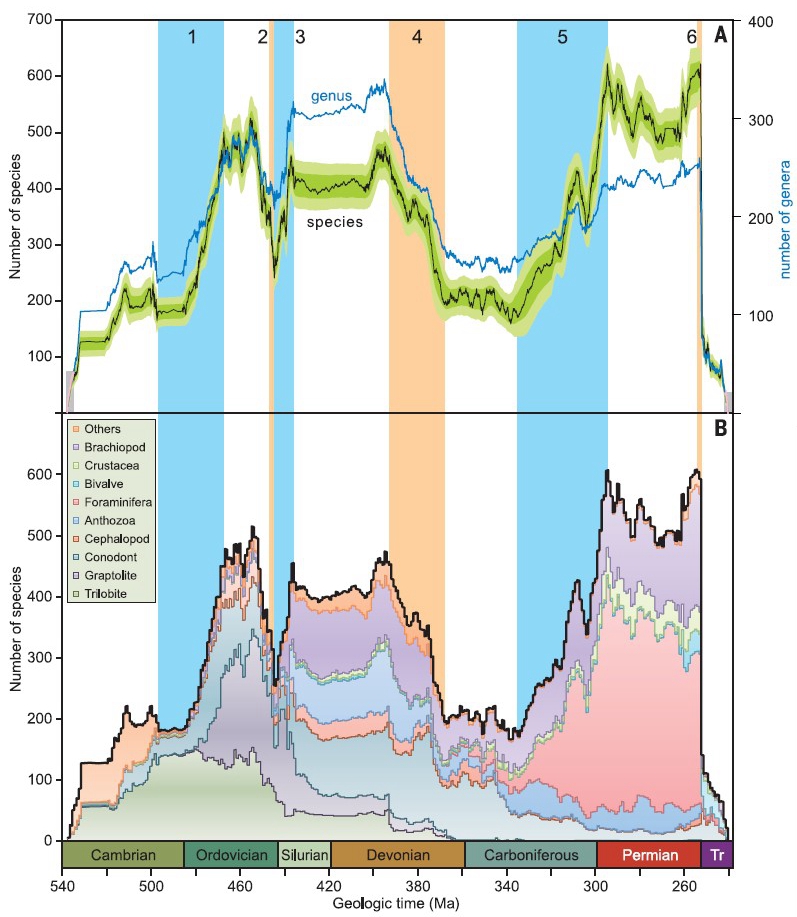

在中国科学院战略性先导科技专项(B类)“关键地史时期生物与环境演变过程及其机制”等的支持下,由南京大学、中国科学院南京地质古生物研究所等共同完成的有关寒武纪至三叠纪早期海洋无脊椎动物生物多样性演化的论文于1月17日在美国《科学》(Science)杂志在线刊发。该研究利用古生物大数据、超级计算、模拟退火算法和遗传算法等全新的方法和手段,基于化石记录重现了生命演化历史,改变了当前对古生代海洋生物多样性演化的认知。

生命起源与演化是世界十大科学之谜,也是《科学》杂志列出的125个重大科学问题之一。了解地球上生命的演化历程,是人类了解自身由来、以及未来演化的重要手段。地球上曾经生活过的生物中99%以上已经灭绝,但只有很少一部分能保存为化石,如何通过不完整的化石记录重建地球历史生物多样性的变化规律是一个重大科学难题。此外,在地球历史中,曾经发生过重大的生态系统和环境的突变,导致了多次生物大灭绝事件。利用古生物数据库重建地质历史全球生物多样性模式,揭示地球生命的演化历史,以及与环境变化之间的关系,可以为了解当前的地球生物多样性危机提供重要启示。

为了建立古生代(约5.4亿年-2.4亿年,相当于寒武纪至三叠纪早期)海洋生物多样性曲线,项目团队自2000年开始收集了大量已发表的地层剖面和化石记录,并于2006年统一纳入由南京古生物所自主建设的古生物学和地层学数据库(GBDB数据库),本次研究从中遴选了3112个地层剖面、11268个海洋化石物种的26万化石数据作为研究的对象。

国际同类研究通常基于编目式数据库的方式进行多样性统计分析,分辨率低,难以准确重现生命演化的精细过程。为了根本地解决这一问题,团队结合了模拟退火算法和遗传算法,自主开发了基于并行计算的约束最优化方法 - CONOP.SAGA。利用“天河二号”超级计算机,经过反复计算和验证,获得了全新的寒武纪-三叠纪海洋无脊椎动物的复合多样性曲线,其统计时间分辨率约为2.6万年,较国际同类研究的精度提高了400倍左右。

该项研究表明,前人使用的低分辨率且不均一的时间标尺,会直接影响对古生物多样性的估算,导致无法准确评估生物多样性的变化速率和模式,并可能掩盖突发性的重大事件以及短时间的剧烈波动。

新建立的多样性变化曲线更加准确地重现了地质历史中最大的三次生物灭绝事件和两次重大生物辐射事件的精细过程。其中,2.52亿年前发生了人类迄今为止识别出的最大规模的生物灭绝事件,导致约80%的海洋生物在数万年内迅速灭亡,这一事件的发生,与当时全球气候的快速升温密切相关。两次重要的生物辐射事件,分别发生在4.9-4.7亿年前和3.4-3亿年前,并均与当时全球气候的逐渐变冷同步。深刻理解这些重大生物事件的驱动机制,对于我们认识当今地球生物多样性以及人类面临的第六次大灭绝及其与全球气候变化之间的关系具有重要启示意义。

地质历史中生物多样性的重大变化,通常也伴随着环境的剧烈波动。论文选取了六种与气候变化密切相关的环境指标,包括碳、氧、锶同位素、沉积物质总量、大气二氧化碳含量等。虽然这些环境指标还缺少高分辨率的时间约束,但初步的分析表明,大气二氧化碳含量是一个表现出与生物多样性存在相似的长期模式的环境因素。未来需要建立高时间分辨率的环境因素曲线,可以与生物多样性曲线进行更加准确、可靠的对比分析,从而识别各种环境指标与多样性变化之间是否存在因果关系。

此项研究采用了全新的技术手段,部分解决了深时(Deep-time,通常指人类出现之前的历史)高分辨率时间标尺建立的难题,从而可以在接近现代长尺度生态研究的水平上验证或评估生物或古生物学的假说。

此项研究是地球科学与数据科学相结合的一项突破。在GBDB数据库建设经验等的基础上,2019年由中国科学家倡议、13个国际组织与机构共同发起的国际大科学计划 - “深时数字地球”(DDE),致力于搭建全球地球科学家与数据科学家合作交流的国际平台,推动地球科学在大数据时代的创新发展。在DDE计划的框架下,基于全球地质大数据与更加高效的超算方法,重建完整的生命演化历史将得以实现。

此项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和国家重点研发计划等项目的支持。

论文相关信息:Jun-xuan Fan, Shu-zhong Shen*, Douglas H. Erwin, Peter M. Sadler, Norman MacLeod, Qiu-ming Cheng, Xu-dong Hou, Jiao Yang, Xiang-dong Wang, Yue Wang, Hua Zhang, Xu Chen, Guo-xiang Li, Yi-chun Zhang, Yu-kun Shi, Dong-xun Yuan, Qing Chen, Lin-na Zhang, Chao Li, Ying-ying Zhao, 2020, A high-resolution summary of Cambrian to Early Triassic marine invertebrate biodiversity, Science, 367-6475, pp. 272-277. DOI: 10.1126/science.aax4953172020-01 -

研究发现华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志

奥陶纪末大灭绝是显生宙第一次生物灾变事件,也是古生代演化动物群经长期大辐射而颇具规模后所遭受的第一次重创。它造成了海洋生物约50%属和80%种消亡,灭绝量值居于‘五大灭绝事件’中的第二位。奥陶纪末大灭绝由两幕组成,它的首幕与冈瓦纳大陆冰盖高峰期同时,通常认为始于凯迪末期到赫南特早期,新的凉水动物群占领全球许多海域;次幕发生于赫南特晚期之初,起因于冰盖消融,气候快速回暖,海平面大幅上升,凉水动物群(特别是海洋底栖优势生物腕足类和三叶虫动物群)整体消亡。在已有的研究中,第一幕后广泛出现的赫南特贝腕足动物群(Hirnantia Fauna)常被视作是这次大灭绝的肇端标志。华南扬子区富产这个动物群,大量资料记录了当时全球环境的巨变和生物群繁盛、消亡的历史。

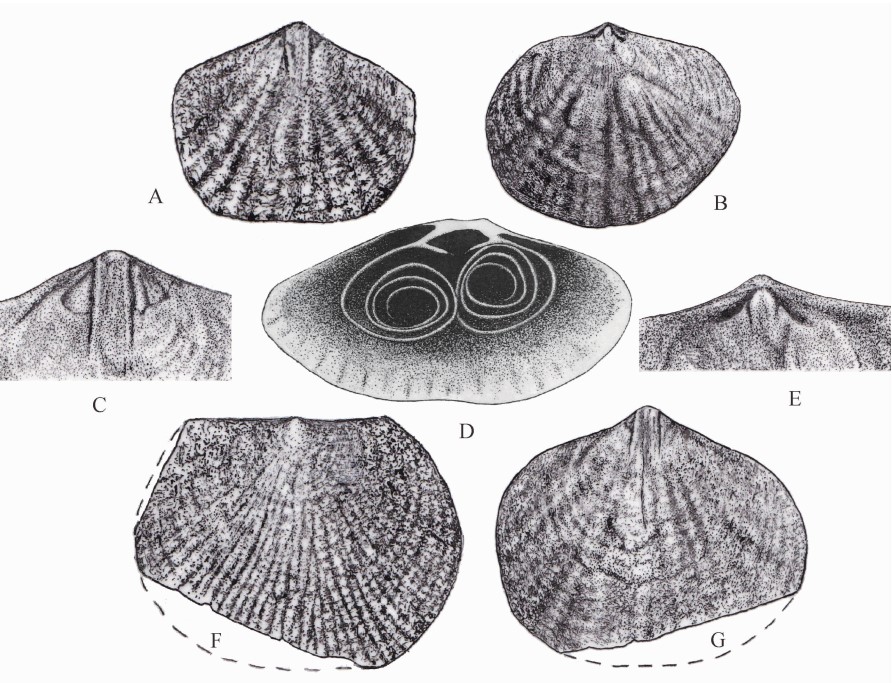

2019年,中国科学院南京地质古生物研究所戎嘉余院士和黄冰研究员在《地质学报》发表论文《华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志—腕足动物稀少贝组合(ManosiaAssemblage)及其穿时分布》,通过对相关层段中腕足动物群的深化研究,为华南奥陶纪末大灭绝的肇始标志提出了新的认识。

上扬子区发育大灭绝第一幕的观音桥层(介壳相)与灭绝前的五峰组(笔石页岩相)之间的以及下扬子区新开岭层之中的“混合相地层”,这段地层代表了奥陶纪最晚期沉积-生物-环境发生重大变化的过渡阶段,记录了南方大陆冰盖的形成对华南各地产生不同影响的开始。这一蕴含大灭绝开始过程的关键地层与所含化石群,因地层厚度小,研究少,长期未被重视。该研究根据半个多世纪积累的材料,系统记述了“混合相地层”的优势化石腕足类稀少贝(Manosia),并确立了它的分类地位。

通过识别稀少贝组合(Manosia Assemblage)的基本特征和时空分布,该研究探讨了它的群落生态、环境及其标志意义。奥陶纪末的华南板块,处于一个相对孤立的古地理位置,且稀少贝幼虫的漂浮能力不强,故它始终未能“飘洋过海”、离开华南板块一步;尽管如此,东西向从滇东北到苏南,南北向从陕南到黔北,易变稀少贝(Manosia inconstanta)成为一个灭绝初始阶段的机遇泛滥属种,遍布于整个扬子海域,并栖居于相对较深、低能、贫氧的海底水域。该文根据对已知产地稀少贝地层分布的厘定和笔石化石带资料,确定稀少贝组合的地层历程是从上奥陶统凯迪阶顶部到赫南特阶下中部;其短暂的历程反映了全球气候和海洋环境大规模扰动对扬子海域不同地区造成不同影响的开始阶段。

新的研究揭示,稀少贝腕足动物组合的时空分布有一个“先浅水、后深水”的穿时过程:1)在上扬子区浅水海域,这个组合仅限于凯迪末期,几乎同时迁移到较深水域并可延续到赫南特初期;2)赫南特早期,该组合侵入到下扬子深水海域,并在中期灭绝。华南奥陶纪末大灭绝的肇端并非始于赫南特初期,而是凯迪末期;其标志不是赫南特贝动物群本身,而是稀少贝组合的出现。中国的研究成果可能指示:冈瓦纳大陆冰盖的形成对世界其他板块不同水深海域的影响是穿时的,不是瞬时的。这就表明赫南特早中期扬子海域生物群的分布与演化是非常复杂的。

奥陶纪末生物大灭绝,是显生宙唯一一次与大规模的冰川活动、全球气候强烈变冷和变暖、世界范围的海平面大幅下降和上升有密切关联的特大灾变事件。

论文相关信息:戎嘉余, 黄冰. 2019. 华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志—腕足动物稀少贝组合(Manosia Assemblage)及其穿时分布. 地质学报, 93(3): 509-527.

152020-01 -

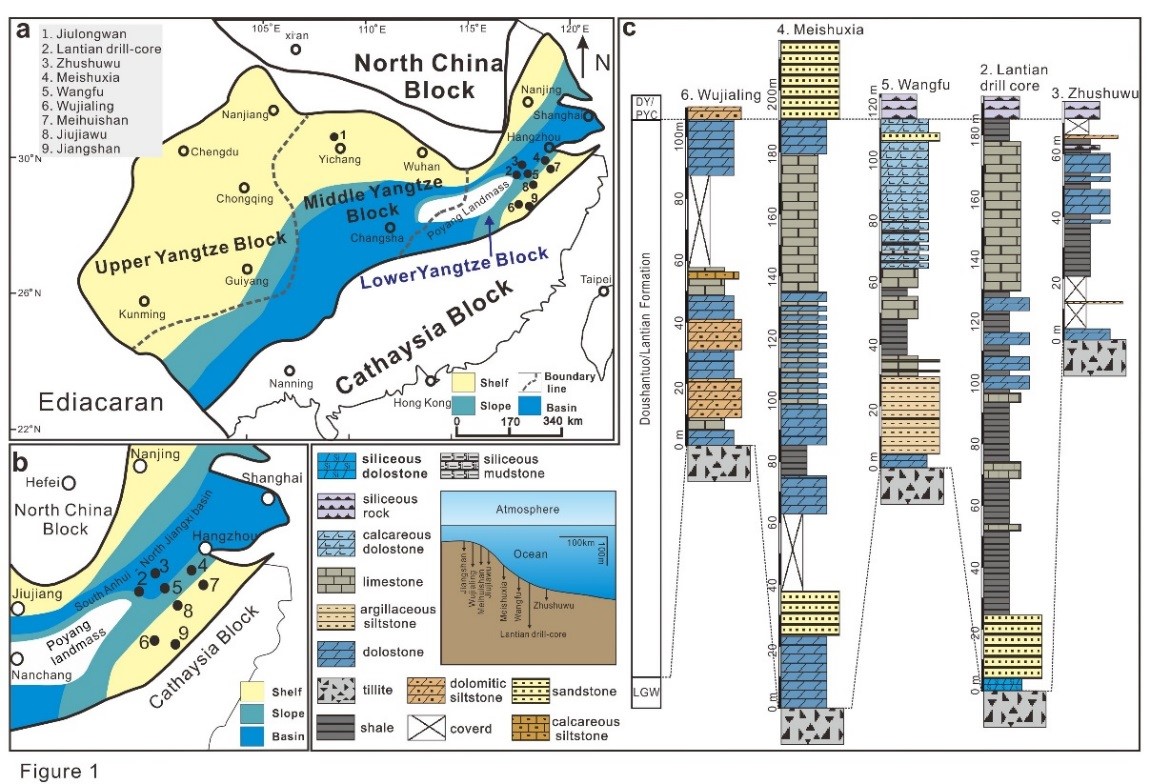

下扬子区埃迪卡拉纪碳硫同位素时空分布研究取得新进展

新元古代埃迪卡拉纪是早期生命起源和多细胞生物演化的重要时期,也是海洋环境的演化,特别是深层海水发生氧化的重要阶段。因此埃迪卡拉纪古海洋环境的恢复一直是本领域研究的热点。

我国埃迪卡拉纪地层主要分布在以峡东地区为代表的华南扬子地台,是研究新元古代晚期古海洋环境的理想地区。经过几十年的不懈努力,学界前辈们基于我国及国外的地层,对埃迪卡拉纪的古海洋的恢复得出了多种结论,主要观点包括:1)部分学者认为早中期的埃迪卡拉纪深层海水是铁化的,即深层海水的氧化还原状态类似于25亿年前的太古代海洋,水环境中充斥着游离的二价铁离子,这种铁化的海水一直持续到早古生代陆地植物的兴起。2)部分学者则认为埃迪卡拉纪早中期的深层海水至少在局部范围内完成了氧化,氧化的水体有利于埃迪卡拉纪的生物群,例如蓝田生物群、庙河生物群、翁会生物群的发生。以上结论的研究材料多集中在中上扬子区,并均各有独立的地球化学证据支持。

鉴于此,近几年,中国科学院南京地质古生物研究所王伟副研究员、关成国助理研究员和周传明研究员,对野外覆盖严重的下扬子区的埃迪卡拉纪地层,进行了多年的野外探勘及室内分析工作,最终系统恢复了出露相对较好的下扬子区4条野外露头剖面的高分辨率碳(δ13C)、硫同位素(δ34S)地层组成情况。

在此基础上,研究团队也对埃迪卡拉纪早中期古海洋氧化还原状态的时空分布做了详细的探讨。结果表明:

下扬子区剖面在埃迪卡拉纪中期均记录着一次较大的δ13C负漂移事件,最低δ13C值可达?17.7‰,此次δ13C负漂移事件可与峡东地区记录的EN3(DOUNCE)事件相对比。与中上扬子区类似,下扬子区不同水深的剖面中也存在δ13C梯度,即浅水相剖面中的δ13C值显著高于深水相剖面。

下扬子区地层中的δ34S变化趋势大体类似,例如在盖帽及蓝田组二段下部均存在δ34S值从正值变为负值的变化趋势。对不同沉积相区剖面中的δ34S值进行大数据统计,结果表明δ34S值存在深浅变化,最低值出现在中等水深的剖面中,而高值出现在浅水与深水区。这种区域上的δ34S值变化规律很可能由当时海洋环境中等水深的氧化还原梯度所引起的。

研究认为埃迪卡拉纪早中期下扬子区深水区可能仍处于相对还原状态,但氧化还原梯度已较深,浅水、斜坡相的海水基本处于氧化状态,但不排除间歇性的还原反复。这种特殊水体环境不但满足生物的存在,也有利于生物死亡后的躯体保存。

本研究属于基础性的区域地质工作,此工作的完成对以后系统开展华南下扬子区地层、地化和古生物工作提供了重要前提。研究结果于2019年在线发表在国际期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上,此项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委、科技部、现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助。

论文相关信息:Wei Wang, Chengguo Guan, Yongliang Hu, Huan Cui, A.D. Muscente, Lei Chen, Chuanming Zhou, 2019. Spatial and temporal evolution of Ediacaran carbon and sulfur cycles in the Lower Yangtze Block, South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109417122020-01 -

石盐流体包裹体揭示鄂尔多斯盆地奥陶纪蒸发岩形成深度

蒸发岩沉积的出现需要适宜的古地理、古构造和古气候的多重因素的同时出现。因此,在地质历史时期,蒸发岩的大量出现在少数几个地质时代。在奥陶纪时期是世界蒸发岩沉积的低谷,奥陶纪石盐在国外仅仅在加拿大有出现,而中国第二大盆地鄂尔多斯盆地石油勘探期间也发现了巨厚的石盐沉积,因此鄂尔多斯盆地也成为作为贫钾的中国的海相钾盐勘探热点地区之一。

然而,鄂尔多斯盆地海相钾盐形成时期的卤水深度一直存在争论。石盐在饱和卤水期间,可以形成在任何深度,而石盐流体包裹体也可以在不同阶段捕获卤水甚至气体。当石盐流体包裹体形成在卤水表面,会捕获当时的古代大气,其大气压与古代大气压一致,也近似于现代大气压;而当石盐流体包裹体形成在卤水底部,会捕获卤水底部的气体,其具有很大的压力。辨别方法如下:将石盐流体包裹体的样品放入水中溶解,如果气泡从包裹体中溢出而大小不变,则这些气体是形成在卤水表面而被包裹体捕获的古代大气;如果气泡从包裹体中溢出而体积骤然变大,则这些气体是形成在卤水底部而被包裹体捕获的古代沼气。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所孟凡巍副研究员与南京大学倪培教授、乌克兰科学院Galamay博士、波兰盐矿协会主席Krzysztof教授等国内外专家合作,在详细的岩相学基础上,通过将含有气泡的石盐流体包裹体样品放入水中溶解,通过气泡的体积变化等进行计算,恢复了鄂尔多斯盆地海相钾盐形成时期的古代卤水深度。结果发现该套蒸发岩形成时期,具有较深的卤水深度,其深度大致为40米左右。

这一结果表明鄂尔多斯盆地在沉积方面,具有钾盐形成的基础:即有大量蒸发岩可以沉积的空间。因此,如果该蒸发岩盆地的卤水持续蒸发演化,在未来的勘察中在沉积盆地的中心不排除有发现钾盐沉积的可能。

该文章近日发在欧洲SCI学术期刊Geological Quaterly上。该项目得到中国科学院国际合作局与中国自然科学基金、江苏省自然科学基金、中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目的支持。

论文相关链接:https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26184062020-01 -

高精度定年首次揭示极短冰期导致奥陶纪末生物大灭绝

地球进入显生宙以来发生过5次全球性的大规模集群灭绝事件,其中奥陶纪末生物大灭绝是第一次,但其灭绝规模位居第二,这次大灭绝事件被国际同行普遍认为与晚奥陶世的冰川作用有关。但是,地球历史上的全球性冰川事件发生过若干次,进入显生宙之后也发生过多次,唯独奥陶纪末的这次冰川作用伴随有一次大灭绝事件。

对于这次大灭绝的过程与机制,一直存在比较大的争议,其中一个重要原因就是,与大灭绝相关的地层层位虽然有比较精确的生物地层控制,但长期以来一直缺乏高精度年代学限定,从而制约了对奥陶纪末生物大灭绝时限和机制的解读。特别是上奥陶统赫南特阶顶界(即奥陶系——志留系的界线)和底界的年龄、奥陶纪末大灭绝的持续时间等重要科学问题都没有定论。

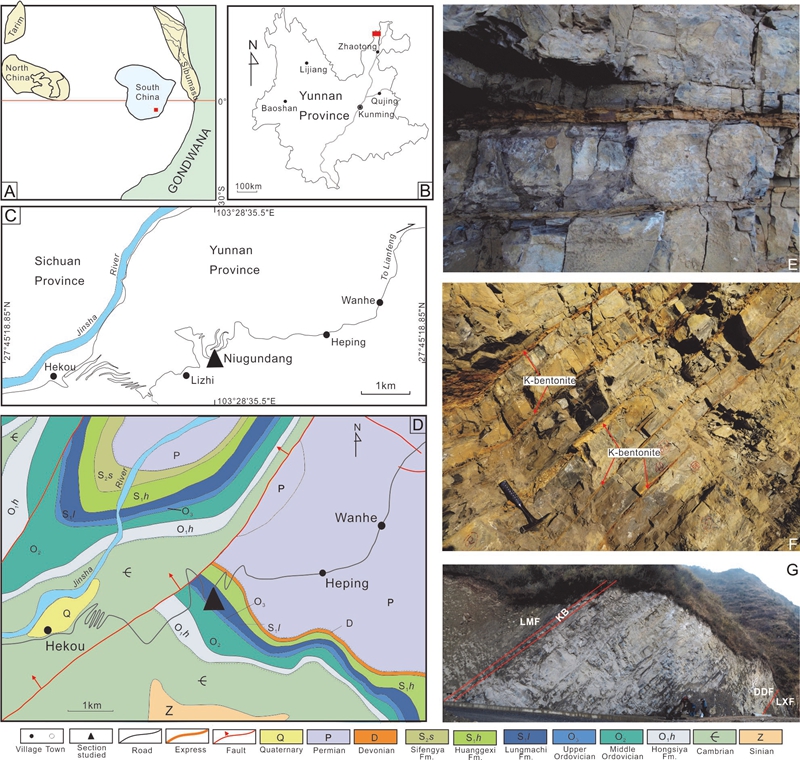

中国科学院南京地质古生物研究所、广州地球化学研究所和澳大利亚国立大学的相关研究团队,经过近8年的努力,在我国华南考察了百余条奥陶系—志留系界线剖面,最终对云南万和新发现的一个连续完整的、出露良好的奥陶系—志留系界线剖面进行了高精度的系统古生物学、岩石地层学、生物地层学研究,并对剖面中厚度不等的23层斑脱岩层进行了单颗粒锆石双稀释剂高精度热电离质谱(ID-TIMS)U-Pb定年,最终获得了4个高精度年龄,分别是444.65 ± 0.22 Ma(Dicellograptus complexus 笔石带中部),444.06 ± 0.20 Ma(Paraorthograptus pacificus 笔石带下部),443.81 ± 0.24 Ma(Tangyagraptus typicus 笔石亚带上部)和442.99 ± 0.17 Ma(Metabolograptus extraordinarius 笔石带上部)。

以这些年龄为基础,在详细沉积学研究的基础上,研究人员首次结合不同岩性的沉积速率差异,计算出赫南特阶顶界(即奥陶系-志留系界线)(442.67 ± 0.24 Ma)和底界(443.14 ± 0.24 Ma),D. mirus 笔石亚带底界(443.41 ± 0.24 Ma),T. typicus 笔石亚带底界(444.17 ± 0.28 Ma),P. pacificus 笔石带底界(444.38 ± 0.31 Ma)和D. complexus 笔石带底界(444.84 ± 0.31 Ma)年龄。

这些数据表明,赫南特阶的时间跨度为0.47 ± 0.34 Ma,明显短于以前的推测(1.4 ± 2.05 Ma,国际地层年代表ver. 2019/05)。赫南特盛冰期(Hirnantian glacial maximum)的持续时间为~0.2 Ma。

国际同行研究认为,奥陶纪末的冰期造成的南极(奥陶纪末的南极,即今天的北非)冰盖规模达到1.5亿立方千米,大约是今天地球南极和北极冰盖总和的6倍还多!万和剖面高精度定年研究说明,如此大规模的冰盖在极短的时间间隔内形成,造成全球海平面快速下降达到100-150 m甚至更多,使绝大部分海洋生物,特别是底栖生物来不及迁移并适应新的底域环境就遭到了“灭顶之灾”,也即奥陶纪末的大规模集群灭绝事件。

该项研究是第一次在单一奥陶系—志留系界线剖面上获得多个可靠的系列同位素年龄;限定奥陶纪末大灭绝发生在20万年间;界定了奥陶纪末大灭绝首幕发生的时间;将奥陶系最上部一个阶(赫南特阶)的时限确定在0.47 Ma;标定奥陶系—志留系界线的年龄为442.67 Ma年,这些都是由该项研究第一次做出的成果。

该研究成果近期发表于Solid Earth Sciences上,得到了中国科学院先导专项B类项目(XDB26000000 and XDB18020102)、国家重点研发计划项目(2016YFC0600408)、中国科学院青促会等项目的资助。

论文相关信息:Ling, M.-X.*, Zhan, R.-B.*, Wang, G.-X., Wang, Y., Amelin, Y., Tang, P., Liu, J.-B., Jin, J., Huang, B., Wu, R.-C., Xue, S., Fu, B., Bennett, V.C., Wei, X., Luan, X.-C., Chen, Q., Finnegan, S., Harper, D.A.T. and Rong, J.-Y., 2019. An extremely brief end Ordovician mass extinction linked to abrupt onset of glaciation. Solid Earth Sciences, 4(4), 190-198.(*通讯作者)262019-12 -

新研究揭示新元古代“雪球地球”冰盖的动态变化特征

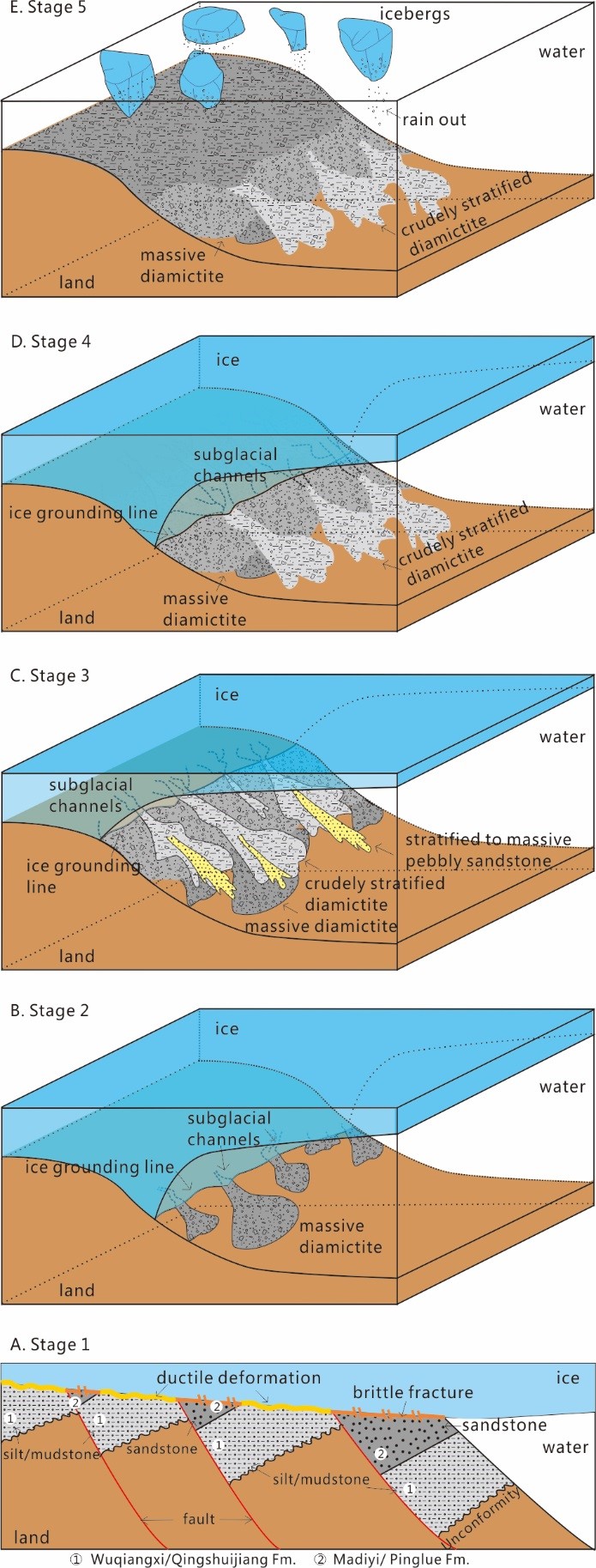

成冰纪(~720-635 Ma)以全球性冰期事件为特征,沉积学、古地磁学和地质年代学研究表明在该时期至少发生了两次地球从两极到赤道几乎完全被冰封的“雪球地球”事件,即较早的斯图特冰期(Sturtian Glaciation, ~720-660 Ma)和较晚的马里诺冰期(Marinoan Glaciation, <654-635 Ma),在中国分别以长安冰期和南沱冰期称之。

“雪球地球”假说认为,当冰盖从两极扩张到一个关键纬度之后,由于冰反照率的缘故冰盖将势不可挡地急速侵入赤道区域,导致全球冰封。而由于全球冰封之后风化作用几乎停滞,二氧化碳的消耗大大减少,来自火山等的二氧化碳不断积累,最终超过一定阈值之后温室效应会导致“雪球”的快速瓦解。

这一假说得到了地质年代学和地球化学等诸多研究的证实,但关于“雪球地球”中冰盖的动态特征长期以来仍存在争议。争议的焦点在于部分学者认为全球冰封会导致水循环的极大减弱,从而冰盖应该是僵硬不动的。然而,大量的沉积记录,比如垂向的沉积相变、波痕构造、冰下排水构造等,表明冰盖是活跃而多变的,有人据此推断当时可能存在开放水域,并非严格的“雪球地球”状态。那么,该时期的冰盖是否具有动态属性,而“雪球地球”的气候模型下冰盖是否可以活动多变呢?

近日,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生胡春林在导师朱茂炎研究员的指导下,对贵州和湖南地区四条剖面中的铁丝坳/东山峰组(斜坡相区的长安冰期沉积)进行了沉积岩相和相组合分析,并对下伏地层的变形构造进行了研究。

岩相分析结果表明,研究区域的铁丝坳/东山峰组由4种岩相组成,沉积于近端冰海环境(靠近冰盖接地线)。其沉积过程可分为5个阶段:第1阶段记录了冰盖与下伏地层的相互作用,下文提到的冰川构造变形即发生在这一阶段;第2-4阶段代表了冰盖的前进-后退-前进过程,第5阶段为最终冰消期。亦即是说铁丝坳/东山峰组沉积记录了至少两次冰川进退过程,说明该时期的冰盖是不稳定的。

铁丝坳/东山峰组底部的变形构造可自上而下分为5个变形区(Z1-Z5),从Z1到Z5显示出逐渐减弱的变形特征,表明造成变形的应力来自上覆冰盖的运动。其中Z2变形特征在现代的冰川变形中未曾报道,研究人员将其解释为极高应力下的产物,并推断造成此种变形的冰盖需有极大的质量(即厚度),比如“雪球地球”级别的冰盖。但这种变形构造仅仅是一种地区性现象还是可以推广到全球通用模型还有待更多地区的研究来论证。

沉积岩相变化和冰川变形构造特征均表明长安冰期的冰盖是不稳定的、富于动态变化的。但冰盖进退旋回并不一定意味着开放水域的存在或几次离散的冰期,更有可能是冰盖有一定程度的减薄和退却,但并未迎来最终消融。这种模式与连续变化的岩相特征和高强度的冰下变形特征更加吻合,也更符合数值模拟的预测。

该研究成果已于近期发表在国际地学期刊《古地理,古气候,古生态》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。此项研究受到中国科学院战略先导专项(B)的资助。

相关论文信息:Chunlin Hu, Maoyan Zhu*, 2019. Lithofacies and glacio-tectonic deformation structures of the Tiesi'ao/Dongshanfeng Formation on the Yangtze Block, South China: Implications for Sturtian Glaciation dynamics. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109481232019-12 -

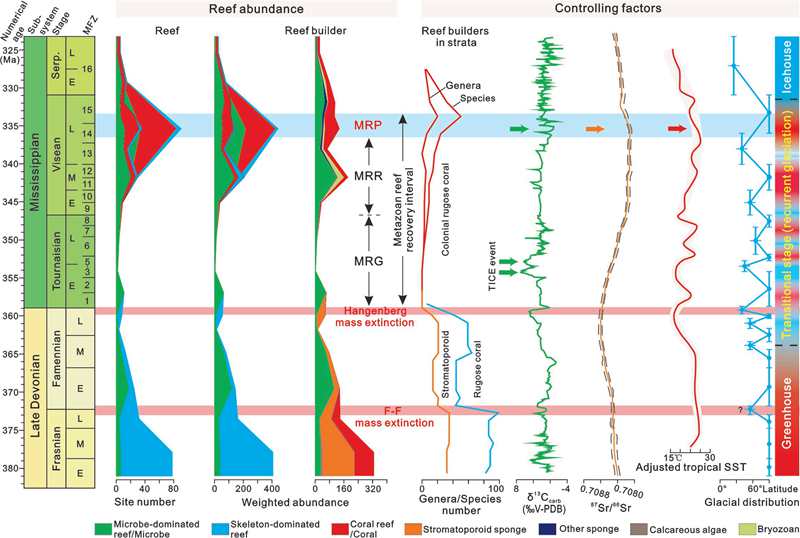

晚泥盆世生物大灭绝后海洋重现珊瑚礁生态系统

生物礁是海洋中重要的生态系统,是反映海洋古生态变化的理想指标,尤其是在生物大灭绝期间。地质历史中,最早的生物礁生态系统出现在前寒武纪,以微生物礁(叠层石)为主,其在显生宙急剧减少;而后生动物礁最早出现在埃迪卡拉纪晚期,繁盛于显生宙;但伴随生物灭绝事件,后生动物礁急剧减少或消失,微生物岩普遍发育。

中-晚泥盆世发育了显生宙最大的后生动物礁生态系统,以层孔虫和珊瑚为主要造礁生物,其覆盖面积约当今生物礁的十倍。晚泥盆世弗拉期与法门期之交(F-F)的Kellwasser和泥盆纪末期的Hangenberg生物灭绝事件分别导致层孔虫-珊瑚礁生态系统的崩溃和消失,之后密西西比亚纪长期被认为以微生物礁为主,缺乏后生动物礁发育。尽管学者发现在密西西比亚纪维宪期发育小型后生动物礁,但由于前人研究的数据较少和精度较低,目前关于密西西比亚纪后生动物礁复苏的时间和模式均不清楚。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队要乐助理研究员,与法国图卢兹第三大学Markus Aretz副教授和英国利兹大学Paul B. Wignall教授等合作,系统恢复了晚泥盆世-密西西比亚纪生物礁的组成、分布以及演化过程,揭示了晚泥盆世生物大灭绝后密西西比亚纪维宪晚期海洋重现珊瑚礁生态系统。相关研究成果于2019年12月16日在线发表在地学领域国际顶级期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)上。

该研究报道了华南维宪晚期丰富的珊瑚礁,其指示该时期珊瑚礁可能存在繁盛。结合本研究新数据和已发表数据,重建了晚泥盆世-密西西比亚纪全球高精度生物礁数据库。在此基础上,揭示了泥盆纪末期后生动物礁消失后,密西西比亚纪后生动物礁复苏经历了三个阶段:1)杜内期的后生动物礁缺失阶段;2)维宪早期至早维宪晚期的后生动物礁重建阶段;和3)中维宪晚期的珊瑚礁生态系统繁盛阶段。

维宪晚期珊瑚礁生态系统的出现指示密西西比亚纪并非传统认识的以微生物礁为主,缺乏后生动物礁发育。另外,维宪晚期珊瑚礁生态系统的繁盛伴随海洋浮游和底栖动物多样性的显著增加,指示该时期海洋出现稳定的生态系统。

与显生宙中-晚寒武世和早-中三叠世两次显著的后生动物礁延迟复苏相比,密西西比亚纪的后生动物礁复苏更加延迟,即继晚泥盆世层孔虫-珊瑚礁生态系统崩溃和消失之后,经历了约23个百万年才出现全球珊瑚礁生态系统繁盛,其可能与该时期海洋缺氧和频繁的冰期-间冰期变化有关。维宪晚期珊瑚礁繁盛可能由该时期气候相对变暖导致。

该研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金委和江苏省自然科学基金委的资助。

论文相关信息:Yao, L*., Aretz, M., Wignall, P.B., Chen, J.T., Vachard, D., Qi, Y.P., Shen S.Z., Wang, X.D., 2019. The longest delay: Re-emergence of coral reef ecosystems after the Late Devonian extinctions. Earth-Science Reviews. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.103060.192019-12 -

显微CT技术揭开软舌螺动物断壳之谜

动物外壳的出现是动物演化历史中非常重要的革新事件,它对于塑造身体构型、保护脆弱的软体以及实现生态扩张具有重要意义。然而,不断生长的壳体同时也会阻碍动物的运动并且需要消耗更多的能量,为了克服这些缺点,一些带壳动物演化出一种特殊的生存策略——断壳,即通过分泌隔板及溶壳物质断掉壳顶部分。尽管断壳行为在现生及化石无脊椎动物中均有报道,如软体动物腹足类,但关于其何时起源及如何演化等问题一直没有得到应有的关注。

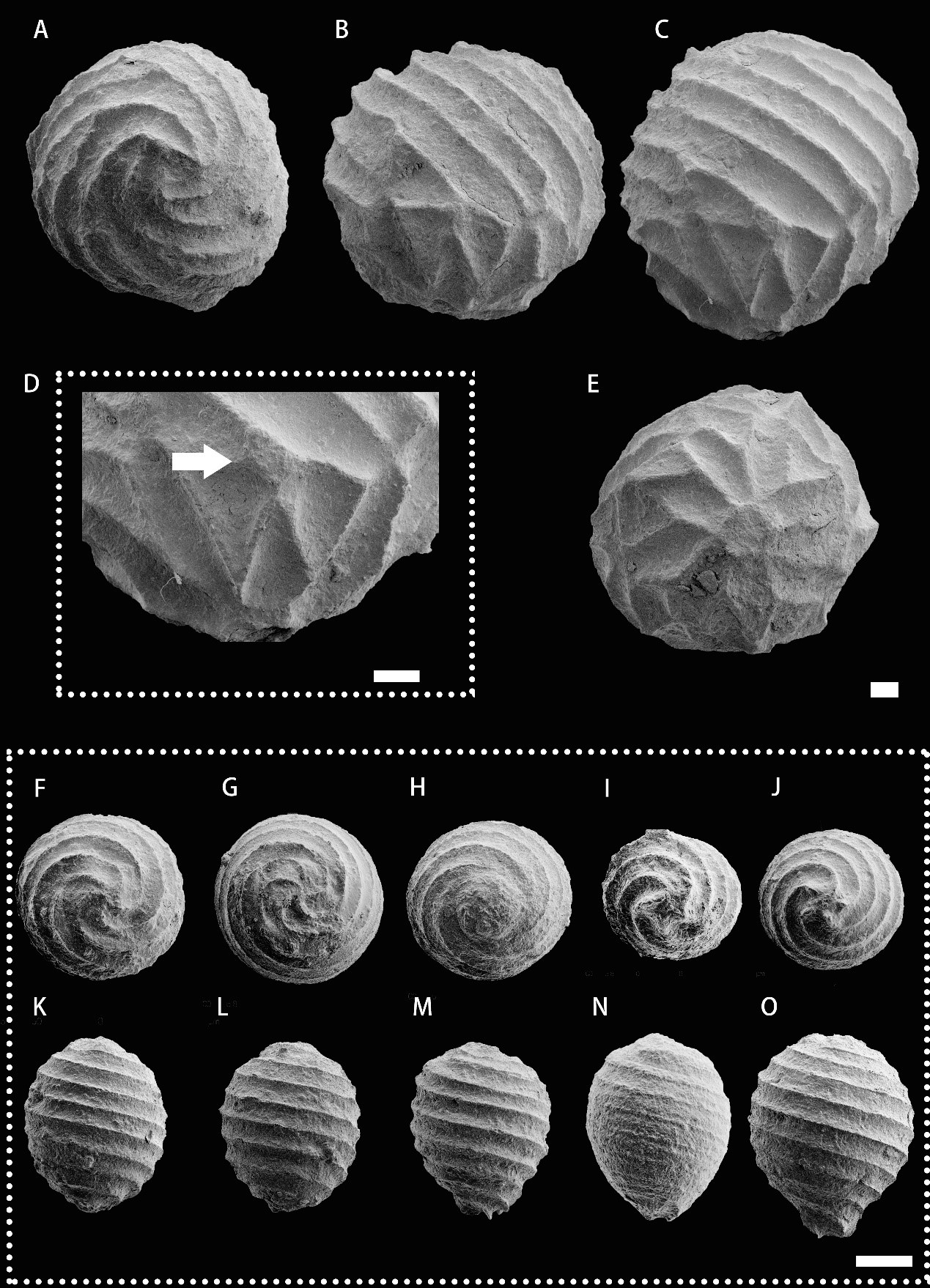

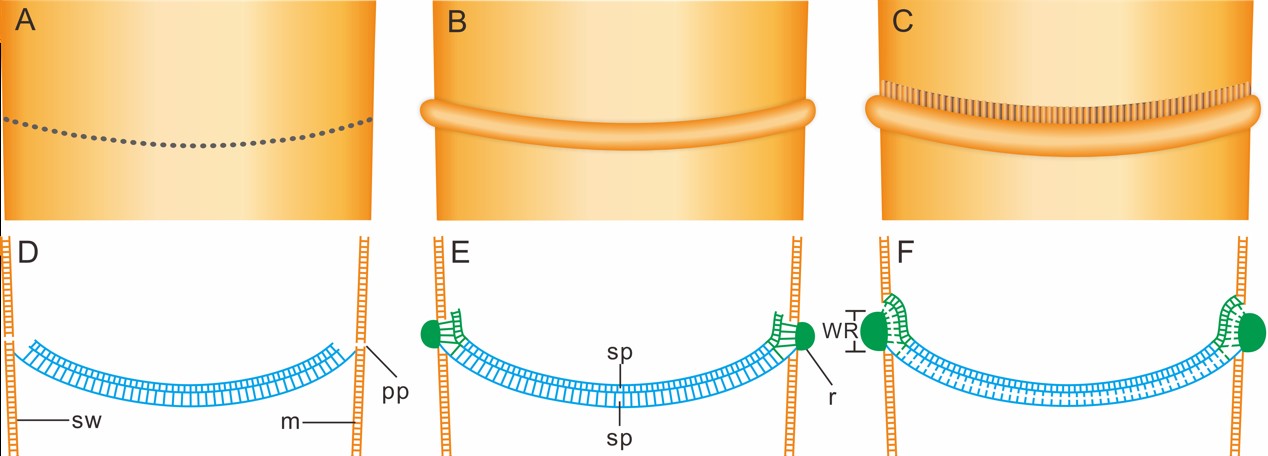

最近,中国科学院南京地质古生物研究所博士后孙海静(已出站)和殷宗军副研究员等人在云南距今5.18亿年前的玉案山组的碳酸岩夹层中发现了一类保存精美的新型软舌螺动物——断壳桶螺(Cupitheca decollata)。这些化石保存了断壳的不同阶段。作者采用高分辨率显微CT技术,结合扫描电镜观察,首次复原了断壳桶螺完整的断壳过程,为揭开断壳行为的起源与演化之谜提供了重要线索。相关研究于2019年12月9日在线发表在国际古生物学杂志Palaeontology上。

断壳桶螺壳体弯曲,横切面圆形或亚圆形,壳顶具特征的颈状结构。新发现标本展示了完整的断壳周期,依据壳体表面结构可识别出断壳期及断壳间期。研究人员在电镜观察的基础上,采用高分辨率X射线三维无损成像技术(microCT)对断壳期不同发育阶段标本进行了三维重构,复原了桶螺完整的断壳过程。整个过程可划分为三个阶段:(1)壳体内部双层隔板形成阶段,壳体表面无变化,隔板与壳壁显微结构相同,均由微柱状结构组成。(2)壳体外侧圆环形成阶段,双层隔板形成后,断壳桶螺分泌溶壳物质,在壳体表面形成一圈穿透壳壁的小孔,为外套膜分泌圆环提供通道。随着圆环不断生长,上层隔板两端向壳壁内侧延伸形成未来的劲状结构,同时圆环与颈状结构之间的壳壁被溶蚀并被微柱结构充填。(3)壳顶断落阶段,当上层隔板与壳壁完全融合后,壳体沿下层微柱结构分泌溶壳物质,壳顶断落。

经推算,断壳桶螺一生中至少断两次壳。在生存竞争激烈的寒武纪且处于食物链底端的桶螺而言,定期断壳可以有效的减少能量耗损、提高运动能力,从而躲避捕食者,间接指示了寒武纪大爆发不仅是动物身体构型的大爆发,也是动物生存策略的大辐射。

桶螺的断壳现象是目前关于断壳行为的最早化石记录,其复杂的断壳结构和过程与地质历史上以及现代的腹足动物断壳过程均不相同,可能反映了其背后基因调控机制的差异,表明断壳策略在不同类群中独立起源了多次。

该研究得到中国科学院战略先导专项(B)、国家自然科学基金、中英合作项目、中国科学院青年创新促进会及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

相关论文信息:Haijing Sun, Zongjun Yin*, Guoxiang Li, Fangchen Zhao, Han Zeng and Maoyan Zhu. 2019. Periodic shell decollation as an ecology‐driven strategy in the early Cambrian Cupitheca. Palaeontology. https://doi.org/10.1111/pala.12463

162019-12 -

第一届亚洲古生物学大会暨中国古生物学会90周年纪念活动在北京隆重举行

11月18-19日,为期两天的第一届亚洲古生物学会大会暨中国古生物学会成立90周年纪念活动在北京中国科技会堂隆重举行。大会期间,举行了中国古生物学会90周年华诞纪念系列活动,包括纪念大会开幕式、中国古生物学会90周年纪念短片和系列图书发布,颁发中国古生物学会终身成就荣誉,特邀国际专家学术报告、书刊展览展示、亚洲古生物学协会筹备以及天演之夜欢迎会等系列活动。

中国古生物学会成立于1929年,是我国成立最早的自然科学学术团体之一,目前挂靠在中国科学院南京地质古生物研究所。截至2018年10月,学会共有会员约3000人。作为一个拥有90周年悠久历史的学术团体,长期以来在学科发展和国家资源勘探开发建设中,发挥着重要的作用。经过几代人的努力,中国古生物学已经成为在国际上具有重要影响力的学术团体。

第一届亚洲古生物学大会暨中国古生物学会90周年纪念活动开幕式现场

中国科协常委、党组成员、书记处书记束为,中国科学院副院长、党组成员李树深,中国科学院国际合作局局长李寅、科学传播局局长周德进、前沿科学与教育局副局长王颖,自然资源部矿产资源保护监督司副司长王峰,科技部基础研究条件平台处处长任家荣,国家自然科学基金委员会地球科学部地球科学二处处长任建国等领导出席了18日举行的庆祝大会开幕式。

会议开幕式由中国古生物学会副理事长、大会组委会主席王永栋主持。张弥曼、李廷栋、殷鸿福、周志炎、戎嘉余、吴新智、张国伟、陈旭、刘嘉麒、邱占祥、舒德干、周忠和、王成善、金之钧、郭正堂、潘永信、丁林等十七位中国科学院院士,丹麦、瑞典、俄罗斯、蒙古等国家科学院院士,国际古生物学会主席Sylvie Crasquin,国际地层委员会主席、丹麦皇家科学院院士David Harper,国际古生物学协会前副主席、瑞典皇家科学院院士、中国科学院外籍院士Else Marie Friis,以及日本、罗马尼亚、俄罗斯、韩国、黎巴嫩等国家的古生物学会主席、国际学术组织代表及知名专家等逾380位代表莅临本次大会,共同庆祝中国古生物学会90周年华诞。

中国科学院副院长丁仲礼在书面致辞中指出,古生物学是地质学的一门“小学科”,但是它在探秘地球漫长演变历史和追索生命起源演化方面,是一门不可或缺的“大学科”。在老一辈中国地质学家和古生物学家的努力下,中国古生物学会已成为目前中国自然科学中历史悠久、影响深远、成就显著的学术共同体之一,在世界古生物学界也占有十分重要的地位。

中国科学院副院长、党组成员李树深发表致辞

中国科学院副院长、党组成员李树深在大会致辞中指出,近年来,中国古生物学工作者在生命起源与早期演化、澄江生物群、热河生物群、东亚人类演化和全球界线层型“金钉子”等领域取得了一系列举世瞩目的研究成果,为国家赢得了荣誉,为学科发展做出了卓越贡献。他还对学会工作提出了几点建议:一是不忘创会初心,服务国家需求;二是推动学科交叉,再攀科学高峰;三是开展科学普及,弘扬科学精神;四是扩大开放合作,引领国际前沿。

中国古生物学会理事长詹仁斌致开幕词

中国古生物学会理事长詹仁斌在大会上致欢迎词,他指出中国古生物学会由丁文江、李四光等老一辈古生物学家组织成立于1929年。90年来,中国古生物工作者们不忘初心,传承家国情怀,勇攀科学高峰,逐渐向世人打开了地球46亿年在中国留下的地层书卷,见证了中国古生物学科的发展历程并进一步推动了中国古生物学会的发展和壮大。这期间,中国古生物学会在促进古生物学科发展、学术活动、人才举荐、教育教学、国际交流、科学普及以及化石保护等领域硕果累累,在服务广大会员、面向国家需求,发挥智库作用方面发挥了不可替代的作用。

自然资源部矿产资源保护司副司长王峰发表讲话

自然资源部矿产资源保护资源司副司长王峰发表讲话对学会90周年华诞表示祝贺,他指出中国古生物学会对提升我国古生物学及相关学科的研究水平,推动古生物化石的研究管理做出了重要贡献。中国政府非常重视古生物化石的保护工作,有力支撑了古生物学科的科研工作,未来还会进一步推进古生物学和相关学科的发展,推动古生物化石保护与科研工作再上一个新台阶。

国际古生物学协会主席Sylvie Crasquin、国际地层委员会主席 David Harper分别代表国际古生物学会、国际地层委员会发表致辞;日本古生物学会理事长西弘嗣、罗马尼亚古生物学家协会主席Iuliana Lazar以及韩国古生物学会执行理事长 Lee Dong-Chan也代表亚洲及欧洲的古生物学会发表致辞。另外,德国古生物学会、奥地利古生物学会、意大利古生物学会以及印度古生物学会负责人发来贺信,祝贺中国古生物学会90年华诞,并表示希望进一步加强与中国古生物学会和亚洲各国古生物学会的合作与交流。

发布中国古生物学会90周年纪念系列图书

随后,中国古生物学会副理事长邓涛作为嘉宾,发布了中国古生物学会90周年纪念的系列图书,分别为《中国古生物学会90年》、《中国古生物学会全国科普基地概览》、《却顾所来径:中国古生物学家的化石人生》,由中国科学技术大学出版社出版,以此记录学会的悠久历史和发展现状,以及科学普及等方面取得的新进展。

颁发中国古生物学会终身成就荣誉

中国古生物学会秘书长蔡华伟宣读学会决定,向张弥曼、汪品先、殷鸿福、周志炎、吴新智、郑守仪、陈旭、邱占祥等八位年逾八十周岁,在古生物学科研及学会发展中作出重大贡献的古生物学院士授予“中国古生物学会终身成就荣誉”,并介绍了八位院士的杰出科学成就。詹仁斌理事长分别向终身成就荣誉获得者颁发荣誉证书。

殷鸿福院士作为院士代表发言

殷鸿福院士作为院士代表发言,他回忆了中国古生物学会风雨兼程九十载,曲折中一路前进,不断发展壮大的历程,以及为国家做出的重大贡献,得到国际古生物界的广泛认可,成为国际古生物学的一支中坚力量。他指出中国古生物学会也是培养院士的摇篮,会员中先后有五十多人入选中科院院士(包括学部委员),为促进学科发展、人才培养和国际交流与合作起到了积极的推动作用。他表示要为祖国的强大发挥余热,提携后代,为中国古生物学再创辉煌。

纪念大会后,瑞典皇家科学院院士、中国科学院外籍院士、瑞典自然历史博物馆Else Marie Friis教授以及中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员先后代表中外学者做大会特邀纪念报告,分别介绍早期被子植物研究和早期生命起源演化研究领域所取得的最新进展。

第一届亚洲古生物学大会期间,来自中国、日本、俄罗斯、韩国、蒙古、泰国、伊朗、黎巴嫩、巴基斯坦、马来西亚等十余个亚洲国家,以及英国、法国、罗马尼亚、丹麦、瑞典等欧洲国家的学者,开展一系列学术研讨活动,包括10个学术分会场,70个口头报告,近70个展板报告等。

会议得到中国科学技术协会、国家自然科学基金委地球科学部、中国科学院前沿科学与教育局、中国古生物化石保护基金会的大力支持。会议由中国古生物学会、日本古生物学会和韩国古生物学会主办,中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学地球与空间科学学院、中国地质科学院地质研究所、中国地质大学(北京)联合承办;现代古生物学和地层学国家重点实验室、首都师范大学、中国地质博物馆、中国古动物馆、北京自然博物馆、南京古生物博物馆、天目地学博物空间及崇州天演博物馆等协办。

人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、中国日报、科技日报、中国新闻社、中国青年报、中国科学报、中国自然资源报、北京电视台、新京报、北京科技报、北京青年报、现代快报、化石网等媒体聚焦此次会议并作出大量报道。032019-12