科研进展

-

银杏植物化石揭示对侏罗纪古大气CO2浓度重建的影响

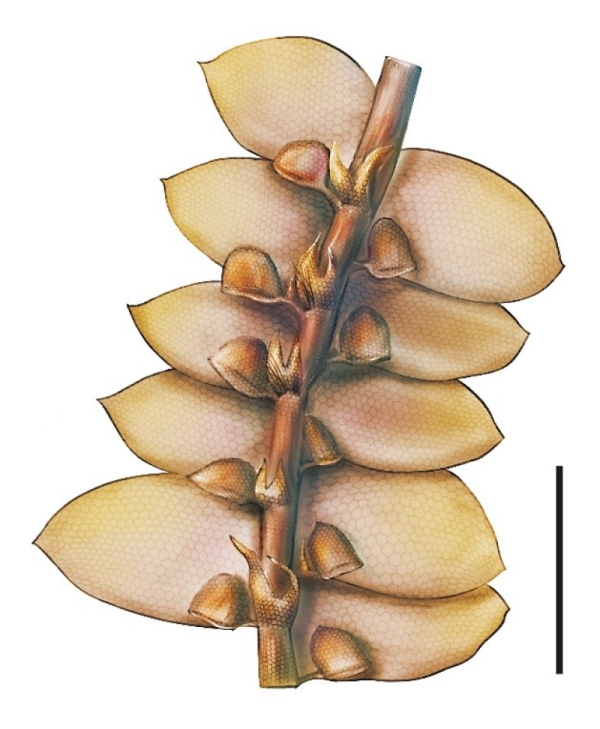

大气中二氧化碳浓度(pCO2)的升高被广泛认为是导致全球变暖的主要因素,因此,重建地质历史时期大气CO2浓度对于人类预测未来全球气候变化趋势具有重要的借鉴意义。植物化石的气孔参数及碳同位素组成是重建古大气CO2浓度的理想材料,从而备受地质古生物学界重视。大气中CO2浓度与维管植物气孔指数之间的反比关系已被广泛用于估算古大气CO2浓度。近年来,以气孔为参数等重建古大气CO2的方法不断完善。然而,不同方法在恢复古大气CO2的一致性和准确性方面亟待评估。这些一致性的差异,主要与采用不同植物物种的气孔特征校准方法有关。

为此,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员带领的国际科研团队,与西北大学地质学系博士后周宁及爱尔兰都柏林大学Jennifer McElwain教授等人共同合作,基于华南鄂西地区早侏罗世的银杏植物化石,首次系统评估了经验模型、回归分析模型与光合作用模型三种重建方法在恢复古大气CO2的准确性,并据此重建了我国南方鄂西地区早侏罗世古大气CO2浓度的连续变化趋势。研究成果近期发表在国际地学学术刊物《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。

研究团队首次从有效选择气孔记数方式、计算光合作用初始同化率、植物化石碳同位素计算古大气碳同位素组成、表皮细胞多倍体基因组等方面,对三种模型进行了测试和改进。结果显示,通过对单一银杏化石物种(似银杏Ginkgoites)采用三种方法恢复早侏罗世古大气CO2浓度的相互比较,发现经验模型和回归分析模型两种模型法在古大气CO2估算和趋势上具有高度的一致性。研究者选取同一化石采集点的两种不同银杏化石物种(似银杏Ginkgoites和楔拜拉Sphenobaiera),并利用三种模型分别进行了测算和比较,结果表明当用不同的银杏化石物种恢复CO2浓度时,三种模型都显示出与物种相关的不确定性,但经验模型和回归分析模型表现出更好的稳定性。

此外,研究还首次发现,同一层位的同一银杏化石物种(Ginkgoites marginatus)表皮细胞的染色体基因组大小,与光合作用模型过低估计古大气CO2浓度相关;而利用植物化石碳同位素估计大气碳同位素组成,则能够有效提高光合作用模型在计算古大气CO2浓度时的精度。

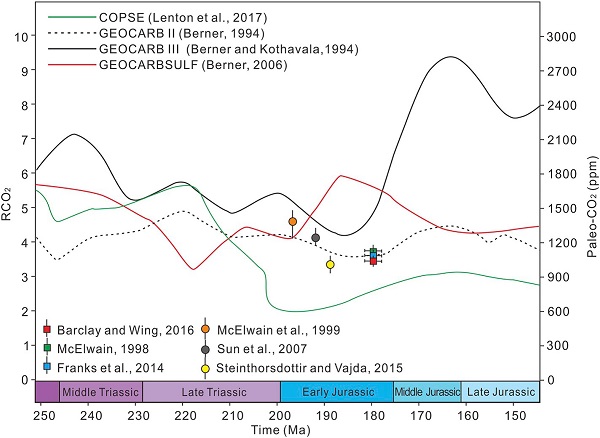

研究人员利用上述三种方法重建的华南鄂西地区早侏罗世古大气CO2浓度为900–1400ppm,是现今大气CO2浓度的大约3-4倍,这一结果与前人利用植物气孔参数法和地球化学模型重建的早侏罗世CO2浓度结果基本一致,表明在距今1.8亿年左右的早侏罗世晚期为温室气候期,并导致出现了全球性的大洋缺氧事件和气候升温事件。

本项成果的第一作者为周宁博士(现为西北大学博士后),王永栋研究员和Jennifer McElwain教授为论文通讯作者,中国科学院南京地质古生物研究所李亚博士、李丽琴博士、鲁宁博士,都柏林大学Porter Amanda博士和挪威奥斯陆大学Kürschner Wolfram教授是该论文共同合作者。

本项研究由国家自然科学基金项目、中科院战略性先导科技专项(B类)、国家重点研发计划项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室项目和中科院留学基金项目等联合资助。

论文信息:Zhou Ning, Wang Yongdong*, Li Ya, Porter Amanda, Kürschner Wolfram, Li Liqin, Lu Ning, McElwain Jennifer*, 2020. An inter-comparison study of three stomatal-proxy methods for CO2 reconstruction applied to early Jurassic Ginkgoales plants. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 542, 109547. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109547

中国华南鄂西地区早侏罗世的两种银杏植物化石(似银杏Ginkgoites,左图)和楔拜拉Sphenobaiera,右图)及其表皮构造和气孔分布特征

利用早侏罗世银杏植物化石重建古大气CO2浓度的三种方法比较(红色表示回归分析法(Barclay and Wing, 2016);绿色表示气孔参数法(McElwain,1998);蓝色表示光合作用模型(Franks et al., 2014))

早侏罗世华南地区与东格陵兰两种银杏类植物化石(似银杏Ginkgoites和楔拜拉Sphenobaira)和现生银杏(Ginkgo)表皮细胞多倍体基因组的比较

282020-05 -

运用铁同位素方法示踪寒武纪大爆发主幕期间铁循环模式

寒武纪大爆发自达尔文始,一直为国际地质学界所聚焦。关于寒武纪大爆发的环境控制因素,一直是困扰着演化生物学和地球科学的一个学术难题。随着产氧光合作用等的出现,早期地球逐渐被氧化。但是,此种地球大气-海洋系统的氧化过程与生命起源、演化之间的耦合关系一直是待解之谜,特别是大气-海洋系统含氧量在寒武纪大爆发中的作用直到现在依然存有争议。

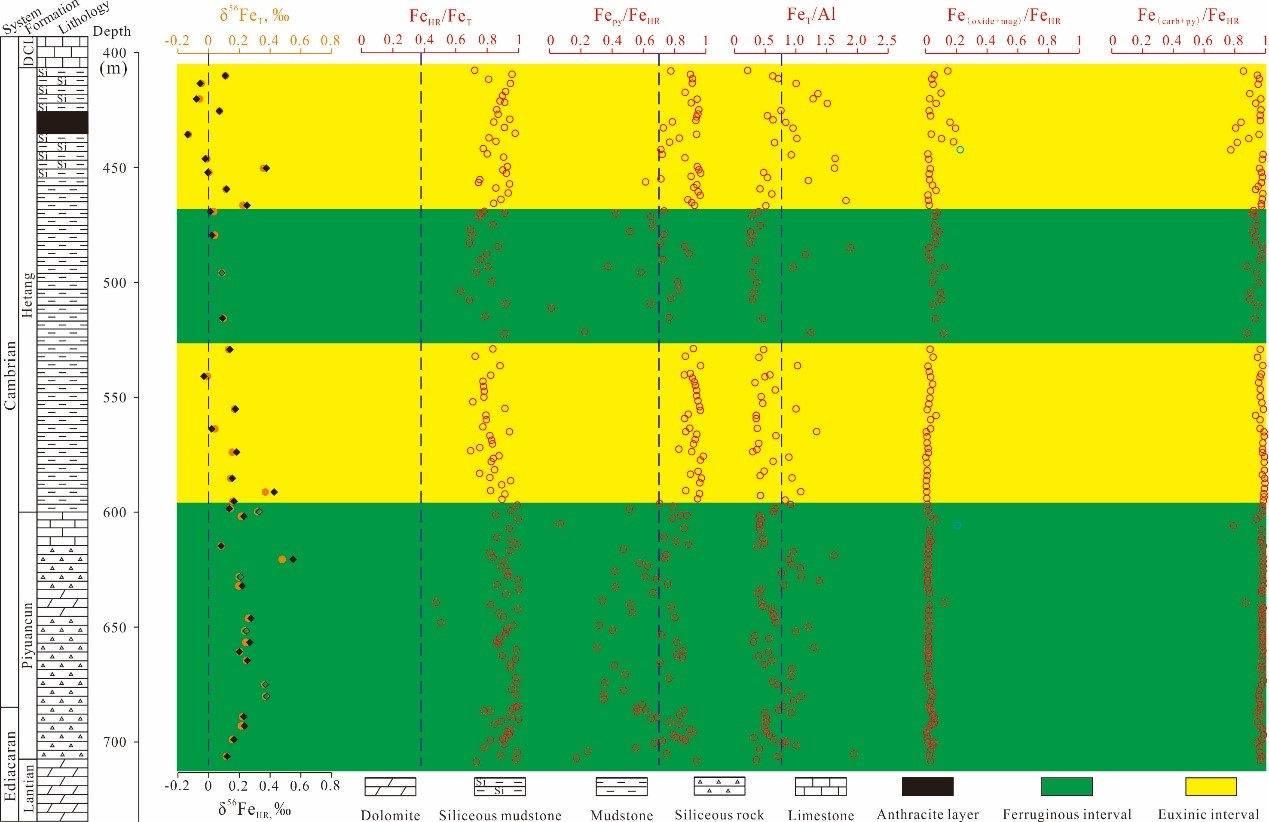

与现代富氧海洋不同,地球早期海洋主要呈现出富铁状态。海洋中还原性Fe2+成为了地球早期海洋中游离氧逐渐聚集所必须克服的主要障碍之一。前人业已对中国南方埃迪卡拉纪—寒武纪界线附近大量不同相带、不同岩性的样品进行过铁组分分析。由中国科学院南京地质古生物研究所向雷博士、张华研究员、曹长群研究员与美国美国西卡罗莱纳大学、中国科学技术大学和南京大学的合作者等所组成的研究团队,前期对浙江省西部淳安县的一口页岩气勘探取心井(淳页1井)的岩芯资料开展了铁组分研究,获得了该时期下扬子区特有的连续硫化环境记录。

为进一步探讨这一时期中国南方海洋中铁的来源、迁移模式及沉淀机制等科学问题,需运用铁同位素等非传统同位素研究方法来进行示踪研究。为此,研究团队通过对淳页1井40件样品进行了铁同位素研究,并结合不同元素的比值等指标,发现:埃迪卡拉纪—寒武纪转折期的富铁海洋的铁库规模已经非常有限,与现代海洋大致接近。海洋Fe2+的主要供给源是大气尘埃和河流输送的铁,而非热液来源的铁。黄铁矿化,而非氧化作用主导了这一时期富铁海洋中Fe2+的主要沉淀作用。

这项研究也加强了此前研究团队依据铁组分和微量元素得出的关于“在寒武纪大爆发主幕,中国南方海洋并未发生全盆氧化,相反,在浙西等地缺氧水体还有一定程度的扩展,而海洋含氧量上升到接近于现代值应当至少发生在寒武纪大爆发主幕之后(寒武纪第四阶)”的认识。

该研究成果已在线发表在国际地学期刊Chemical Geology。该项研究得到了中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息: Xiang, L., Schoepfer, S.D., Zhang, H., Chen, Z.W., Cao, C.Q., Shen, S.Z., 2020. Deep-water dissolved iron cycling and reservoir size across the Ediacaran-Cambrian transition. Chemical Geology, 541: 119575. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2020.119575272020-05 -

华南二叠系-三叠系界线微生物岩研究新进展

距今约2.52亿年前的二叠纪末期发生了显生宙最大的生物灭绝事件,造成了超过90%的海洋物种从地球上完全消失。后生动物的大量灭绝导致了微生物的极度繁盛,主要表现为灭绝之后的地层中微生物岩的广泛发育和微生物标志化合物丰度的激增。由于微生物岩广泛发育的现象主要发生在前寒武纪的地层中,因此二叠系-三叠系界线附近大量发育的微生物岩又被称为错时相,它是大灭绝后生态环境崩溃倒退回早期原始状态的一种标志。

虽然二叠纪末大灭绝后微生物繁盛的现象已成共识,但关于这些微生物的种类组成和生活习性我们依然知之甚少。这是由于一方面微生物本身很难保存为化石,另一方面二叠系-三叠系界线附近的微生物岩主要为碳酸盐岩,强烈的成岩作用使微生物化石的保存更加困难。

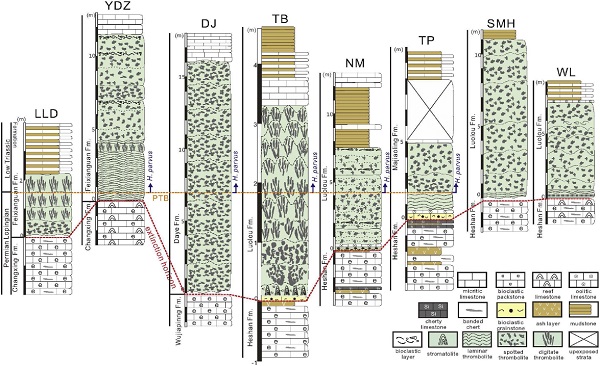

最近,由中国科学院南京地质古生物所郑全锋副研究员、李越研究员、张华研究员与中国科学院南海海洋研究所、南京大学的合作者,对华南多条二叠系-三叠系界线剖面微生物岩中的微生物进行了包括露头剖面、岩石光片、岩石薄片、扫描电镜和拉曼光谱等多尺度、多手段的综合研究,该研究成果已在线发表于《三古》(Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology)。

研究发现,一类纹层状的微生物化石普遍存在于华南的二叠系-三叠系界线微生物岩中。该微生物化石主要包括两个部分:纹层状的柄和柄端的球状物。球状物直径约20-40微米,由泥晶镁方解石/白云石壁和亮晶方解石充填物构成。纹层状柄长度一般在几个微米到几百个微米间,主要由“叠杯状”的镁方解石或白云石泥晶纹层构成,之间可充填微亮晶或亮晶方解石。这类微生物化石在形态上与前寒武纪的底栖蓝细菌化石Polybessurus bipartitus极为相似,相似形态的底栖蓝细菌也生活于现代的巴哈马海岸。因此,这一微生物化石被暂定为似Polybessurus(Polybessurus-like)化石,应为球状单细胞底栖蓝细菌化石。

这类蓝细菌通过不断的分泌胞外聚合物形成长柄,一方面使菌体能够固着于岸边的浅海海底,另一方面能够使菌体不断上移,这些功能均使蓝细菌能够争取到更多的阳光进行光合作用。似Polybessurus化石广泛发育于华南的二叠系-三叠系界线微生物岩中,是界线微生物岩的主要造岩微生物化石。并且,由于似Polybessurus生长和排列方式的不同,形成了不同形态的微生物岩类型,包括叠层石、凝块石和树形石。

本研究揭示了华南二叠系-三叠系界线微生物岩的主要造岩微生物类型、以及不同形态类型微生物岩的成因,一定程度上再现了二叠纪末生物大灭绝后赤道附近浅水碳酸盐台地滨岸环境的微生物群面貌,对于了解大灭绝后的海洋生态环境具有重要意义。

该项研究得到了中国科学院前沿科学重点研究计划项目、战略性先导科技专项和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息:Zhang, X.Y., Zheng, Q.F.*, Li, Y., Yang, H.Q.*, Zhang, H., Wang, W.Q., Shen, S.Z., 2020. Polybessurus-like fossils as key contributors to Permian-Triassic boundary microbialites in South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 552: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109770.252020-05 -

新疆塔城新研究确定中国已知最早森林的时代

约3.72亿年前的晚泥盆世弗拉期-法门期(Frasnian-Famennian, F-F)之交发生了地史五大灭绝事件之一的晚泥盆世生物大灭绝(F-F事件),致使海洋和陆地生物多样性急剧降低。由于该时期陆相沉积和化石记录稀少,因而关于该事件对陆地生态系统影响的研究较少。另外,一些陆相地层区域的弗拉期-法门期界线位置也长期存在争议。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的徐洪河研究员与香港大学郑大燃博士等合作,对新疆塔城西准噶尔地区中—晚泥盆世数条陆相剖面进行了详细的古生物学和同位素年代学研究,取得了该区域古环境变化的新认识。相关成果在线发表于国际地学期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。

研究团队对西准噶尔地区四条富含植物化石的朱鲁木特组地层剖面(251山、布龙果尔、萨尔巴和干那仁剖面)开展了详细的地质调查、化石采集和同位素年代学研究。朱鲁木特植物群包含有晚泥盆世森林中典型的树型植物化石,其主要由石松类(Lycopsida),古羊齿类(Archaeopteridales)和枝蕨类(Cladoxylopsida)三类植物构成,这三类植物化石是构建中—晚泥盆世森林的典型树木类型,它们在西准噶尔地区的广泛分布,表明该地区森林存在的范围。

研究团队对萨尔巴剖面植物化石层进行了高精度的锆石铀-铅(U-Pb)定年,将朱鲁木特植物群的时代限定在弗拉期最早期(371.5 ± 0.9 Ma),与海相弗拉期-法门期界限(约372 Ma)同时或略晚于后者。该年代表明朱鲁木特植物群是我国目前已知最早的森林,该森林的形成时间与弗拉期—法门期界线一致。此外,研究团队还对251山剖面呼吉尔斯特植物群的同位素年代进行了重新处理和计算,获得了更为精确的年代,将该植物群限定在约382.4 Ma-380.4 Ma。

研究团队分析对比了西准噶尔地区呼吉尔斯特和朱鲁木特植物群的面貌,根据两个植物群面貌所发生的变化,提出了植物群转变与弗拉期—法门期大灭绝事件之间的潜在联系。同时,精确的定年结果也解决了西准噶尔地区弗拉期—法门期界线位置的长期争议,并将该界线确定在朱鲁木特组上部,而非洪古勒楞组底部。

该研究得到中国科学院战略重点研究计划,香港大学基础研究种子基金和国家自然科学基金的支持。

论文信息:Zheng, D.R., Chang, S.C. *, Algeo, T., Zhang H.C., Wang, B., Wang, H., Wang, J., Feng, C.Q., Xu, H.H.*, 2020. Age constraint for an earliest Famennian forest and its implications for Frasnian-Famennian boundary in West Junggar, Northwest China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 552, 109749. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109749212020-05 -

奥陶纪末赫南特贝腕足动物群研究系列进展

奥陶纪末大灭绝两幕事件之间的赫南特贝动物群广布全球,然而它在滇缅马地块(Sibumasu Terrane)的报道却异常稀少。现今这个地块包含缅甸、马来西亚半岛、泰国西部、苏门答腊及中国云南西部的部分区域,在国际上处于重要的地理位置。自Reed于1915年首次报道缅甸北禅邦材料之后,仅有一篇相关研究(仅记录9种腕足类),且滇西的相关信息也只见于一篇摘要中。因此一直以来,尚不清楚奥陶纪末赫南特贝动物群面貌及其与华南的关系。

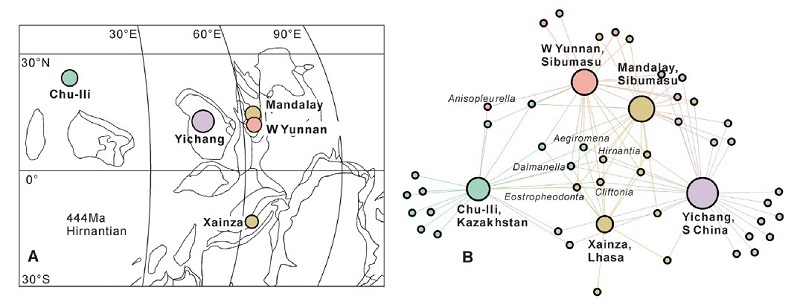

近期中国科学院南京地质古生物研究所戎嘉余院士、詹仁斌研究员、黄冰研究员、陈迪科研助理等与缅甸东枝大学Kyi Pyar Aung博士、英国杜伦大学David Harper教授分别对缅甸曼德勒地区农康依群Hwe Mawng紫色页岩段段、云南西部芒市地区弯腰树组、及华南贵州湄潭观音桥层等地区,同为赫南特贝动物群进行了大量的采集及研究,发表了一系列的文章。他们识别出缅甸曼德勒地区腕足动物23属23种、滇西地区22属22种、黔北地区13属13种,包括首次在缅甸发现赫南特贝(Hirnantia),对一些关键分子的系统分类提出新的论点,建立新属奇异髑髅贝(Xenocrania),厘定赫南特贝动物群中最常见属种的同物异名关系;这些具体的系统分类工作,为未来进行全球总结提供了真实可靠的基础。更重要的是,基于系统古生物分类信息,查考并厘定世界其他国家相关文献和化石材料,在古生物地理学、群落生态学及居群生态与变异等三方面取得了如下成果。

古生物地理学研究:

通过对滇缅马和华南两个块体赫南特贝动物群重要成员、常见和共同分子的比较,运用网络分析方法,证实它们之间存在着非常紧密的联系。滇缅马与相邻地块的赫南特贝动物群的比较研究显示,晚奥陶世晚期,其古地理位置与华南板块、拉萨地体相距并不遥远,都处于地球东半部热带浅水海域里。无论是华南,还是滇缅马地区,奥陶纪末期发育多样性如此之高的赫南特贝动物群,在全球颇为少见,展示了滇缅马和华南该动物群的重要性和特殊性。腕足动物研究揭示了奥陶纪末全球变冷时期从低纬度到高纬度海域气候分异客观存在的这一复杂特点。这一广布全球、生态域内常占优势、显示机会主义特色的底栖动物群的普遍出现和整体消亡,分别是奥陶纪末大灭绝第一幕和第二幕的重要标志之一。

群落生态学研究:

通过对缅甸曼德勒地区赫南特贝动物群的生态指示分子及多样性丰度等信息综合判断,识别出Kinnella-Paromalomena 群集,栖息于较深水的海域底部(归为BA3下部,更接近于BA4);而黔北湄潭地区的动物群Hirnantia–Eostropheodonta群落,则生活于较浅水环境(BA2到BA3上部)。这两个组合,在动物面貌、重要分子组成及其多样性方面,体现出明显的差异。滇西的材料来自于弯腰树组,其地层明显比观音桥组一般厚度为厚,自下而上,对7层腕足动物的研究识别出两套均产赫南特贝动物群的特征分子(Hirnantia等)组合,Fardenia-Hirnantia群集(下)和Aegiromena-Anisopleurella群集(上)。它们分别属于典型的浅水及较深水赫南特贝动物群。它们在多样性、丰度及体型大小上均存在着明显差异。从浅水到深水的群落生态演替,反映了全球冰期气候和海洋环境的复杂性及其演变特征。作为奥陶纪末大灭绝第二幕的冰期消融过程,从腕足类群落演替得到印证。

居群生态与变异研究:

1)赫南特贝动物群的命名分子Hirnantia是该动物群中最受关注的分子,然而它确切涵盖哪些种一直存在争议。依据华南大量的标本,总结全球主要地区赫南特贝的模式种H. sagittifera特征,通过对关键形态参数的度量统计,证实该种存在显著而广泛的变异,最后厘定了前已发表的6个种(包括两个形态型),它们都是该种的后出同义名。2)根据缅甸、华南及其他地区的相关材料,对长期存疑的髑髅贝化石标本进行研究,以产自缅甸掸邦北部赫南特贝动物群的Palaeocyclus? haimei Reed(最初被置于珊瑚内)为模式种,建立新属奇异髑髅贝(Xenocrania)。研究发现,该属最大的特点在于壳饰的剧烈变化,识别出3种不同的基本装饰类型,不同类型之间的变化大量反映在同一居群乃至同一壳体上。他们推测这种显著的表型多效性(phenotypic pleiotropy)可能是该分类单元为了应对奥陶纪末大灭绝的强大的生态压力,以提高其生存的概率,免遭恶化环境的淘汰。

本项研究得到中国科学院战略性先导专项和国家自然科学基金的共同支持。相关成果近期发表在Palaeoworld、Papers in Palaeontology、Journal of Paleontology、Lethaia等杂志。

论文信息:

Rong Jiayu, Aung K P, Zhan Renbin, Huang Bing, Harper D A T, Chen Di, Zhou Hanghang, Zhang Xiaole, 2020. The latest Ordovician Hirnantia brachiopod Fauna of Myanmar: Significance of new data from the Mandalay Region. Palaeoworld, 29: 1–30.

Huang Bing, Zhou Hanghang, Harper D.A.T., Zhan Renbin, Zhang Xiaole, Chen Di, Rong Jiayu. 2020a. A latest Ordovician Hirnantia brachiopod fauna from western Yunnan, Southwest China and its paleobiogeographic significance. Palaeoworld, 29: 31–46.

Huang Bing, Rong Jiayu, Harper D.A.T., Zhou Hanghang. 2020b. A nearshore Hirnantian brachiopod fauna from South China and its ecological significance. Journal of Paleontology, 94(2), 2020, p. 239–254

Huang Bing, Harper D.A.T., Zhou Hanghang, Rong Jiayu. 2020c. From shallow to deep-water: an ecological study of the Hirnantia brachiopod Fauna (Late Ordovician) and its global implications. Lethaia, doi.org/10.1111/LET.12360.

Chen Di,Rong Jiayu*. 2019. A new craniid brachiopod genus from the terminal Ordovician Hirnantia fauna of Myanmar and South China. Papers in Palaeontology, 5(3): 521-535.072020-05 -

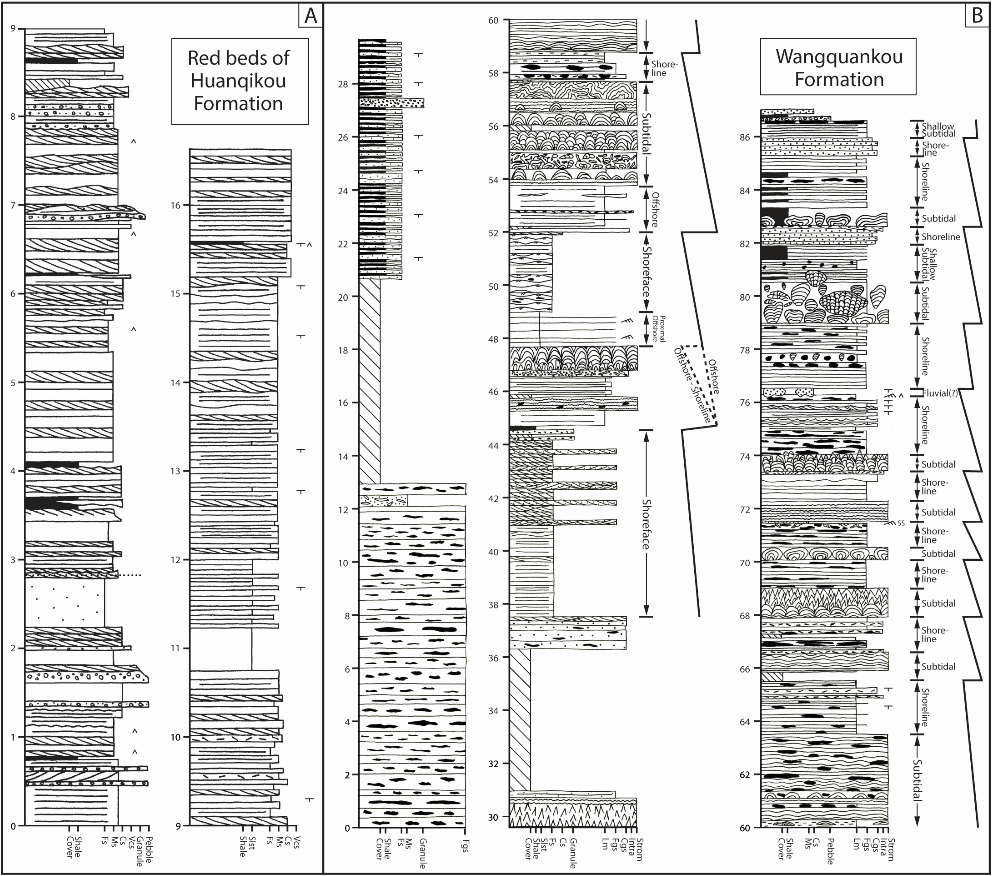

华北西缘贺兰山中元古界沉积地质学研究取得新进展

元古代中期(18–8亿年)是介于古元古代和新元古代两次大氧化事件和冰期事件之间的、地球系统(包括全球构造运动、气候状态、以及海洋生物地球化学等方面)相对稳定的10亿年,因此常被地质学者称之为“枯燥的10亿年”(Boring Billion)。但这段时间却出现了最古老的真核生物和简单的多细胞真核生物,以及形态多样、丰度极高的叠层石,因此对中元古界地层的系统研究,可为探索真核生物及大量叠层石出现的背景环境提供重要证据。实际上,“枯燥的10亿年”也许并不“枯燥”,因此不断吸引着国内外地质学者对这段沉积地层开展相关研究。

中国科学院南京地质古生物研究所陈吉涛研究员曾于2014年和2015年两次受哈佛大学Andy Knoll教授及加州理工学院John Grotzinger教授的邀请和资助,参与美国得克萨斯州Van Horn地区的中元古代碳酸盐岩沉积序列的野外工作与综合研究。在此基础上,近年来,陈吉涛等联合美国同行,连续多年对宁夏贺兰山北部保存很好的、未受变质变形作用的中元古代地层(黄旗口组和王全口组)开展野外调查,并进行了详细的沉积学、地层学和沉积地球化学等综合研究。相关研究成果于2020年发表在国际期刊《前寒武纪研究》(Precambrian Research)上。

本次研究的主要内容包括:(1)重建了黄旗口组下部碎屑岩红层沉积序列的沉积过程;(2)系统分析了多种碳酸盐岩岩相,包括多种形态的叠层石;(3)测试了王全口组碳酸盐岩的碳、氧同位素;(4)发现了位于王全口组之上的寒武系灰岩中的三叶虫;(5)分析了7个砂岩样品中碎屑锆石的铀铅年龄谱。

系统的沉积学研究提出,该套中元古代地层应该不是前人所认为的拗拉槽沉积,而属于正常的滨岸相碎屑岩沉积和浅海相碳酸盐岩台地沉积。通过碳同位素和碎屑锆石年龄谱的约束,基本卡定该套地层的最小沉积年龄为大于12亿年左右,最大沉积年龄为16亿年左右。同时,碎屑锆石年龄谱也揭示了中元古界与寒武系和奥陶系含有一致的物源,表明从中元古代到奥陶纪的这近10亿年间,华北台地西缘很可能一直处于岩浆活动较为稳定的构造背景下。

本研究属于基础性区域地质工作,对后续中元古代叠层石多样性研究以及海洋生物地球化学研究等提供了重要地质基础。

此项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委、以及美国国家航空航天局和自然科学基金的资助。

论文相关信息:Zhang, T., Myrow, P.M., Fike, D.A., McKenzie, N.R. Yuan, J., Zhu, X., Li, W., Chen, J.*, 2020. Sedimentology, stratigraphy, and detrital zircon geochronology of Mesoproterozoic strata in the northern Helan Mountains, western margin of the North China Block. Precambrian Research,343,105730. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105730302020-04 -

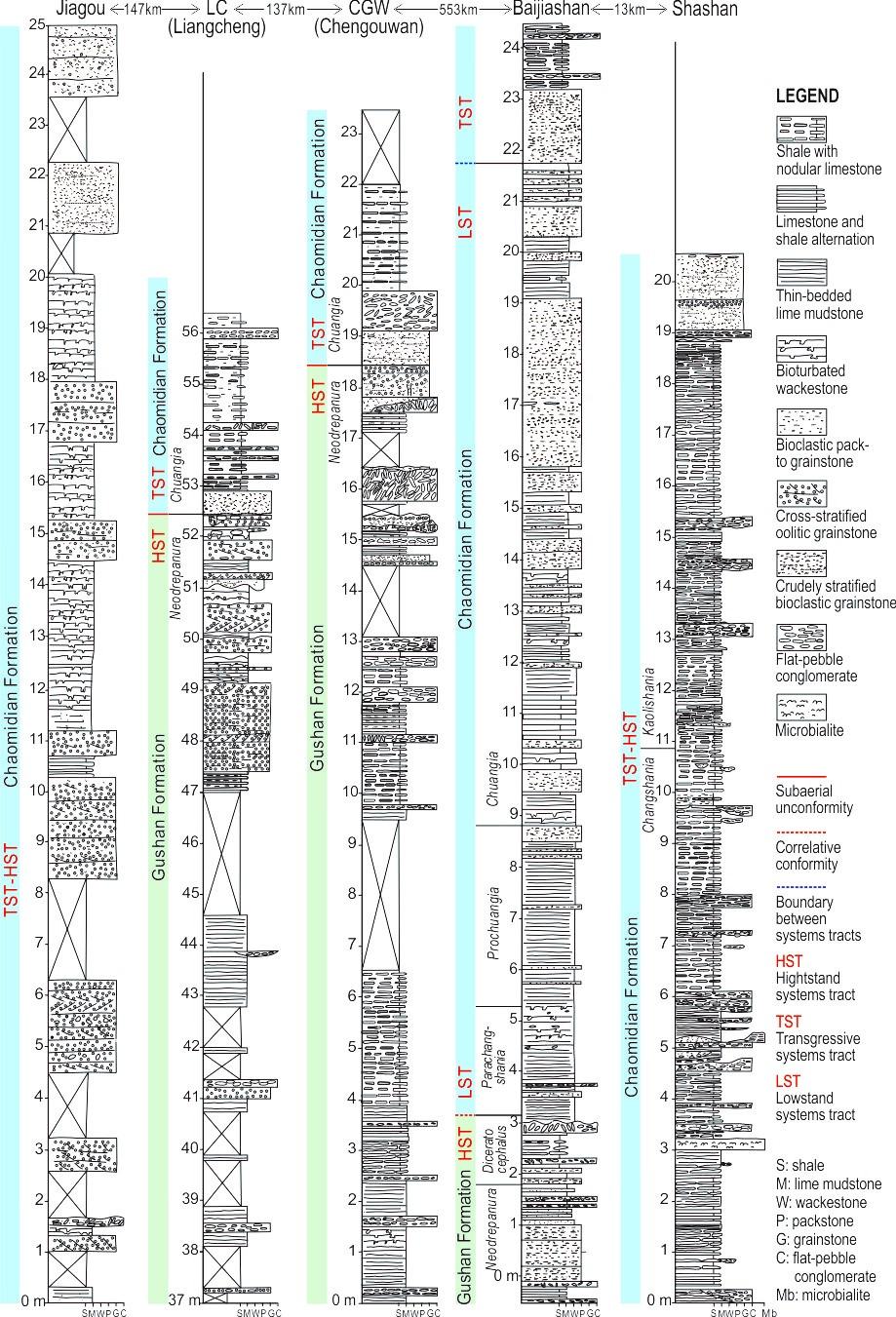

华北台地东部寒武系SPICE事件研究新进展

寒武系苗岭统与芙蓉统之交的碳同位素正漂移SPICE事件,是显生宙全球碳循环的一次较大波动(其正漂幅度可达~5‰),在全球各大陆均有相关报道和研究。与之同时发生的是德雷斯巴奇阶(Dresbachian)生物灭绝事件,导致约40%的海洋生物灭绝,是早期寒武纪生命演化进程中较为严重的一次灭绝事件。大量研究认为SPICE事件是由有机碳大量埋藏导致,并伴随着显著的海洋缺氧和硫化,这也很可能是导致德雷斯巴奇阶生物灭绝事件的主要原因。但近期的一些研究显示SPICE事件的等时性与漂移幅度可能与沉积环境、水体深度密切相关,因此仅用SPICE本身来进行地层对比需要谨慎。

华北台地东部出露多条中上寒武系的露头剖面,但对SPICE的研究仅在个别研究中有单独报道。近年来,中国科学院南京地质古生物研究所陈吉涛研究员联合山东科技大学等同行,对华北台地东部安徽、山东和辽宁三省、横跨约700公里的7条剖面,进行了详细的沉积学、三叶虫生物地层学以及碳同位素等综合对比研究。研究成果近期在国际期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上发表。

研究发现SPICE事件在山东和辽宁地区存在较大差异,并认为该差异主要是由相对海平面下降在华北东部的不同响应导致。沉积学特征(横向对比很好的侵蚀面)、三叶虫化石带的缺失、以及碳同位素的突变,均证实在山东地区地层暴露剥蚀造成的沉积间断,导致SPICE记录不完整;而在辽宁地区水体变浅但继续沉积,因此保存了完整的地层序列和SPICE记录。

该研究是传统沉积学和综合地层学交叉研究的一个案例,只有进行综合交叉研究、相互印证,才能更确凿的论证相关科学议题。本研究属于基础性区域地质工作,首次在华北台地发现保存完整的SPICE记录,为后续对SPICE事件海洋生物地球化学循环的全球对比研究提供了重要地质基础。

本研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息:Wang, Z., Chen, J.*, Liang, T., Yuan, J., Han, C., Liu, J., Zhu, C., Zhu, D., Han, Z.*, 2020. Spatial variation in carbonate carbon isotope during the Cambrian SPICE event across the North China Platform. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 546, 109669. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109669242020-04 -

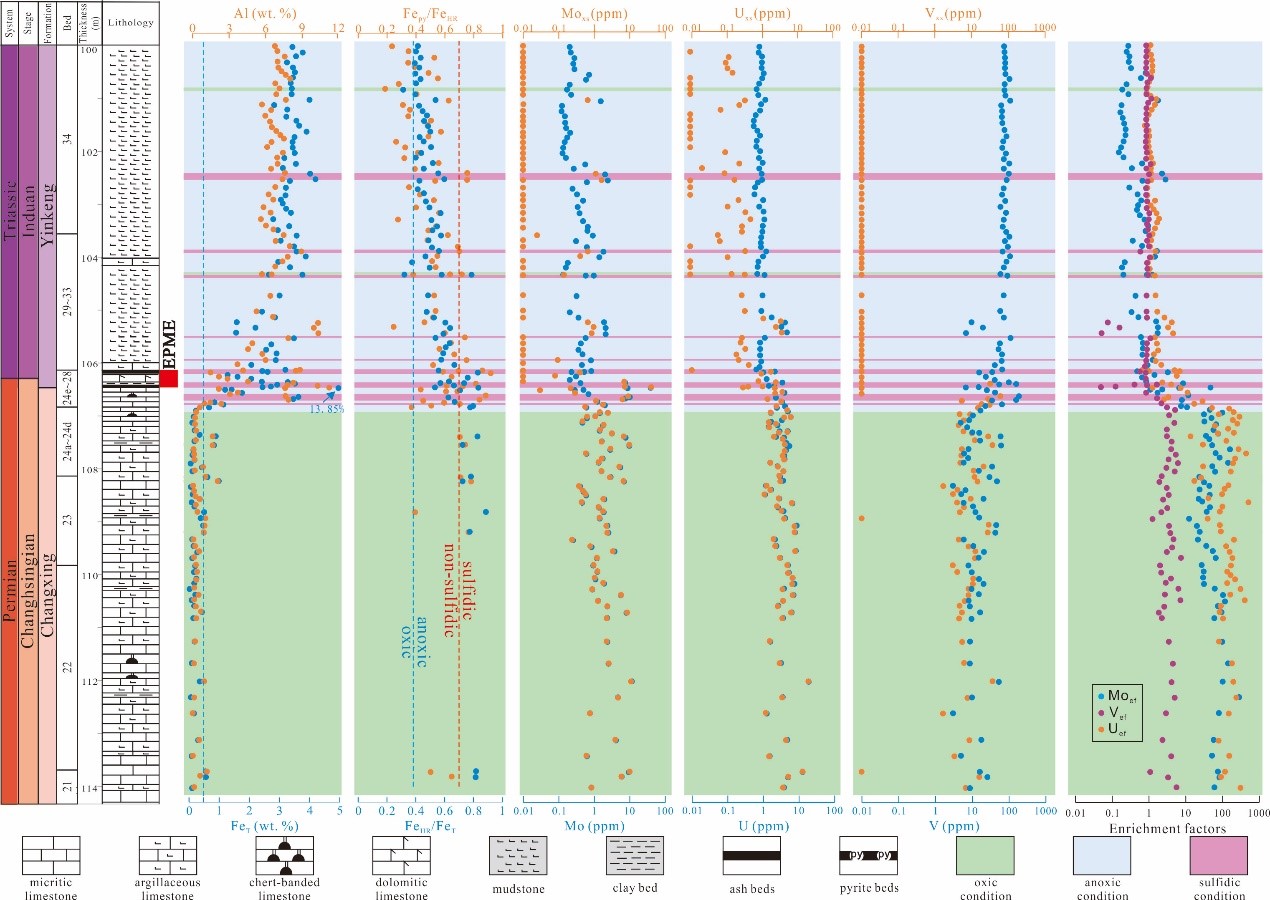

借助高分辨率岩芯样品再认识二叠纪末大灭绝期间的缺氧事件

在距今约2.52亿年前的二叠纪末期发生了地质历史上最具灾难性的生物灭绝事件,该事件使得超过90%的海洋物种灭绝。包括中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队在内的中外科学家经过数十年的持续努力,该生物事件过程的细节正不断被揭示。与此同时,基于各种地质学和地球化学证据,包括天体撞击、西伯利亚大火成岩省、大洋缺氧、海洋酸化、极端气候变暖和快速的大陆风化等诸多可能导致此次重大生物事件的环境背景机制也陆续被提出。

前人曾对作为全球二叠系—三叠系GSSP的浙江省长兴县煤山剖面二叠纪—三叠纪之交生物大灭绝事件期间的海洋氧化还原环境进行过大量的研究。考虑到该时段煤山剖面总体上属于凝缩沉积,因此需要更高分辨率的采样方法来进一步恢复该生物事件的古海洋氧化还原条件的演化史。

最近,由南京古生物所张华研究员和向雷博士等人与南京大学、美国西卡罗莱纳州立大学的合作者所组成的研究小组,对煤山剖面P-T科研钻探的岩芯中二叠纪—三叠纪之交时间跨度约50万年的样品进行了高精度取样,开展了铁组分和微量元素的测试分析。该研究成果已在线发表于《三古》(Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology)。

详细的铁组分研究发现:煤山剖面生物灭绝事件前沉积水体主体处于氧化状态,生物灭绝事件发生期间主要处于缺氧环境并伴随有间断性的硫化环境发育,而灭绝事件之后海洋持续缺氧并未发生显著的氧化。Mo、U、V等氧化还原敏感微量元素浓度数据进一步揭示:在生物大灭绝期间,此类氧化还原敏感元素浓度急剧降低,意味着全球主要海洋在此时都同向的发生了脱氧作用。因此,大洋脱氧和硫化氢毒性可能在二叠纪末生物大灭绝中扮演了重要作用。

该项研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、前沿科学重点研究计划项目和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息: Xiang, L., Zhang, H.*, Schoepfer, S.D., Zheng, Q.F., Yuan, D.X., Cai, Y.F., Cao, C.Q., Shen, S.Z., 2020. Oceanic redox evolution around the end-Permian mass extinction at Meishan, South China. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 544, 109626. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109626212020-04 -

缅甸琥珀中发现苔类植物新类群

近年来,白垩纪琥珀中的古生物研究取得积极进展,但是对其中的苔类植物的了解和报道较少。近期,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员、李亚博士,中国科学院西双版纳热带植物园Harald Schneider研究员以及中国科学院植物研究所吴鹏程研究员合作,对缅甸克钦邦白垩纪中期琥珀苔植物进行深入研究并取得了系列成果。

该研究团队报道了一块保存较为完整且具解剖构造的耳叶苔科(Frullaniaceae)耳叶苔属(Frullania)营养枝琥珀化石,并建立了深裂耳叶苔(Frullania partita sp. nov.)新种。该项研究成果近期已发表于国际地学刊物《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上。

被命名为深裂耳叶苔(Frullania partita)的新类群主要特征为营养枝侧叶背瓣长卵形或椭圆形,叶尖具细尖,附体大且明显,腹叶两深裂。耳叶苔属现生种的营养枝均不具深裂的腹叶,仅少数现生种的繁殖枝具有深裂的雌苞腹叶。在化石记录中,发现于乌克兰始新世琥珀中的F. riclefgrollei营养枝也具有深裂的腹叶,但其侧叶背瓣是圆形的,叶尖圆形,附体较小,与当前化石区别较大。

光萼苔目大多数种类为附生植物(epiphytes),包括光萼苔科(Porellaceae)、耳叶苔科(Frullaniaceae)、毛耳苔科(Jubulaceae)等7个科。分子系统发育研究表明苔类植物光萼苔目(Porellales)在白垩纪陆地革命时期多样化速率明显提高,但化石证据非常少。

光萼苔目是新生代琥珀化石中最常见的苔类植物,但相比而言在白垩纪琥珀中的记录很少,通常由小碎片组成,而不是完整的植物。迄今为止,缅甸白垩纪琥珀中仅报道有多囊苔科、扁萼苔科和耳叶苔科4属6种等少数种类。当前深裂耳叶苔的发现,代表缅甸白垩纪琥珀生物群耳叶苔科的化石种的新进展,为进一步研究光萼苔目耳叶苔科在白垩纪中期的辐射和多样性演化积累了化石证据。

本项研究由国家自然科学基金重大项目和中科院战略性先导科技专项(B类)联合资助。

论文信息:Li, Y., Wang, Y.-D.*, Schneider, H., Wu, P.-C., 2020. Frullania partita sp. nov. (Frullaniaceae, Porellales), a new leafy liverwort from the mid-Cretaceous of Myanmar. Cretaceous Research 108, 104341. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104341

缅甸克钦邦白垩纪琥珀中的深裂耳叶苔。

绿色箭头指示腹叶;蓝色箭头指示附体;青色箭头指示假根。

172020-04 -

笔石研究确定缅甸奥陶纪末赫南特阶准确对比

笔石作为古生代演化动物群中的优势门类,其多样性在奥陶纪急剧增加、演化迅速,获得重要发展。缅甸曼德勒地区奥陶-志留纪之交的笔石动物群最早由Reed于1915年采集和研究,之后鲜有报道。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所陈旭院士、陈清博士与缅甸东枝大学Kyi Pyar Aung博士、威尔士国家博物馆Lucy A. Muir博士合作,对该地区上奥陶统Naungkangyi群Kyaingtaung组和Panghsa-pye组的笔石化石和地层时代进行了系统研究。相关研究结果发表于Palaeoworld杂志。

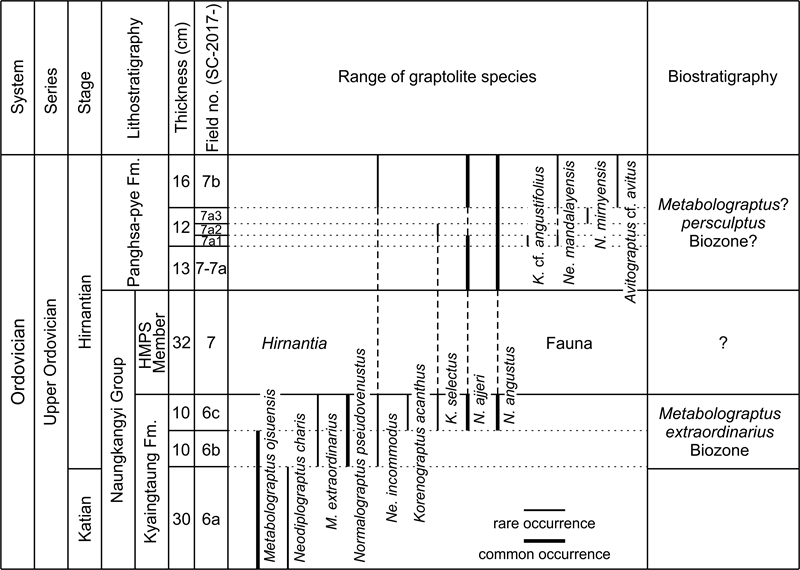

基于详细的系统古生物描述和鉴定,共识别出Avitograptus、Korenograptus、Metabolograptus、Neodiplograptus和Normalograptus共5属13种笔石,其中包括Korenograptus selectus X. Chen和Neodiplograptus mandalayensis X. Chen两个新种。在此基础上进行动物群分析和全球对比,建立了Metabolograptus extraordinarius和Metabolograptus? persculptus两个笔石带,准确限定了该地区奥陶纪末的地层时代。

本项研究得到中国科学院战略性先导专项、国家科技重大专项、中国自然资源部和国家自然科学基金等的共同支持。

论文信息:Chen Xu*, Chen Qing, Kyi Pyar Aung, Lucy A. Muir. 2020. Latest Ordovician graptolites from the Mandalay Region, Myanmar. Palaeoworld, 29: 47–65. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2019.09.003142020-04