科普文章

-

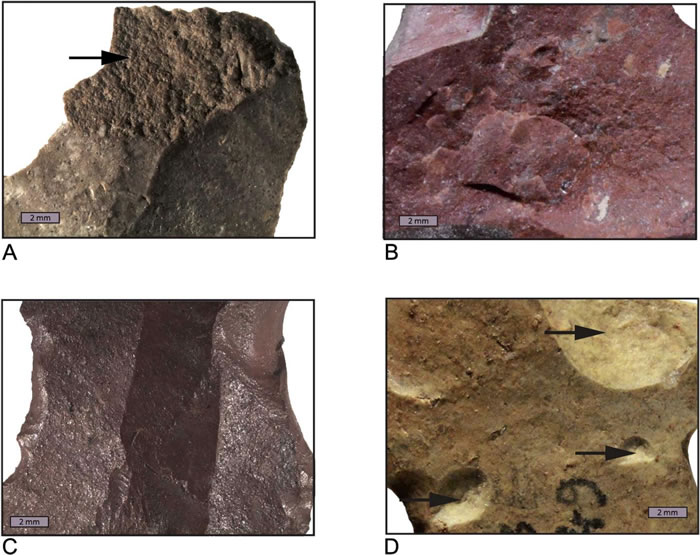

最新研究认为5560万年前彗星撞击导致全球变暖 促成全球哺乳动物物种大繁荣始新世时期见证了雷兽等哺乳动物的大发展。这种微玻璃陨石应该是彗星撞击地球后熔化的残骸飞溅到半空中凝固而形成的(化石网报道)据新浪科技(彬彬):在始新世时期,曾经出现过一次与哺乳动物物种群落大繁荣密切相关的全球性气候迅速变暖事件。美国罗格斯大学科学家近日在《科学》期刊上发表最新研究成果,声称发现了关于始新世时期全球性气候迅速变暖的新证据。他们发现了一些球形的玻璃碎片,并认为这些玻璃碎片应该是彗星撞击地球后熔化的残骸飞溅到半空中凝固而形成的。但是研究人员的观点和解释也引起了不小的争议,其他一些相关专家对此持不同看法。太空撞击往往会对地球生态系统产生严重的影响。比如,最为典型的案例就是在大约6600万年前一颗小行星撞向墨西哥尤卡坦半岛,最终导致恐龙这一物种从地球上灭绝。美国罗格斯大学科学家丹尼斯-肯特教授介绍说,这些球形玻璃碎片发现于新泽西海岸的沉积层中,最初可能来自于一颗跌入大西洋的直径约10千米的彗星。研究人员认为,这次彗星撞击事件可能就是大约5560万年前全球气候迅速变暖的主要诱因,因为撞击事件可能释放了大量的二氧化碳和其它温室气体。在这起事件中,全球气温在不到1000年时间内迅速升高了6摄氏度。肯特教授表示,“气候是在急剧变暖。这就表明了它的诱因何在。”这一温暖时期也被称为“古新世-始新世极热时期”,它也经常被拿来与今天由人类引起的气候迅速变暖情形相比较。这种气温的迅速升高可能也与哺乳动物扩散到世界上其它新的陆地有密切关系,这些哺乳动物最后分化为至今仍然存在的三大类,它们分别是偶蹄类动物、奇蹄类动物以及灵长类动物,其中当然包括我们人类。现代的偶蹄类动物包括羊、猪、骆驼、长颈鹿等,而现代的奇蹄类动物则包括马、貘、犀牛、斑马等。关于这一哺乳动物进化大发展阶段的背后诱因,科学家们仍然未能完全搞明白。当时,在“古新世-始新世极热时期”,地球表面基本上没有冰雪,海平面比现在也要高出许多,许多小型单细胞海底生物开始灭绝。但是,在陆上,哺乳动物终于有机会踏上两极的土地,从而生存机会大大增加。主流理论认为,这一全球变暖时期大约持续20万年,它的出现可能与火山活动等因素有关。但是,美国罗格斯大学科学家则在这些玻璃球(也被称为“微玻璃陨石”)中发现了一种令人感兴趣的矿物质。这种矿物质被称为“焦石英”。肯特教授介绍说,“焦石英通常形成于极高的温度,大约在1700摄氏度下才会形成。”如果没有太空撞击这样的极高能事件,难以解释这种矿物质的存在。比如,火山岩浆喷发时的温度要低得多。第二项证据是,在其中一颗玻璃球中发现了“撞击石英”颗粒。这种颗粒只有在太空撞击事件中才从高压状态下变形爆裂而形成。此外,火山中的压力并不足以产生这样的颗粒。不过,未参与此项研究的奥地利维也纳大学太空撞击研究专家克里斯坦-科伯尔教授则指出,研究中“撞击石英”的鉴定是采用拉曼光谱测定法。“拉曼光谱测定法并非鉴定撞击石英的标准方法,因此它可能是撞击石英,也可能不是。”早在2003年,肯特教授就首次提出了彗星撞击的观点,并发表于《地球与行星科学通讯》期刊之上。他的依据是发现于新泽西的磁化黏土颗粒,他认为这种颗粒就是由太空撞击事件形成的。不过,他的假想甚至都没有得到身边同事的支持。肯特表示,此次“玻璃球”的发现为他的彗星撞击理论补充了有力的证据。“彗星质量的五分之一是碳。通过对太阳系彗星的光谱分析可以发现一些痕迹,这种碳倾向于同位素一侧。”大约6600万年前导致恐龙灭绝的撞击事件基本上可以确定是由小行星撞击形成的,该事件在远离撞击坑的岩层中留下了一层明显的铱元素层。铱元素在地球上很罕见,但在小行星上很常见。然而,与小行星相比,彗星岩石少、冰块多,因此彗星撞击可以用来解释科学家为什么没有在古新世-始新世交替层发现明显的铱元素层。此外,肯特还解释说,“彗星往往来自太阳系外层,因此它们的撞击速度大约三倍于小行星的撞击速度。”这种高速撞击也有可能冲淡天体中的铱元素。如果撞击地点位于海洋上,这或许可以用来解释为什么找不到撞击坑的原因。肯特表示,“这些玻璃球证据表明,当时可能发生了撞击事件。但是,唯一不明确的是,这些玻璃球究竟是不是形成于古新世-始新世时期。目前为止获取的信息都无法得出令人信服的观点。不过,这些玻璃球不可能来自其它地质层。因此,年代测定非常有用。”2016-11-03

-

7万年前非洲原始居民已有能力利用热处理技术来制造石器(化石网报道)据中国社会科学报(闫勇/编译):10月23日,《新历史学人》(Newhistorian)网站报道的法国波尔多大学一个考古科研团队最新成果显示,7万年前居住在现今南非的原始居民,已有能力利用比较复杂的热处理技术来制造石器。硅结砾岩(Silcrete)是一种常见于非洲和印度干旱地区的岩石,被广泛应用于新石器时代的石器制作中。不过,利用这种岩石制作石器时,必须对其热处理,以便让其易于剥落和加工。但对岩石进行热处理是一种相对复杂的技术,因此,新石器时代之前的原始人类很少能利用硅结砾岩制作石器。然而,法国波尔多大学学者安妮·德拉尼(AnneDelagnes)等人发现,约7万年前生活在现今南非的原始居民,有能力利用复杂的热处理技术加工硅结砾岩且将其制成石器。德拉尼等人对从好望角南部一个原始人类遗址中出土的数十个由硅结砾岩制成的石器进行了分析,据此前测年结果显示,该遗址距今约7万年。研究人员发现,这些石器中90%都经过人为热处理,并且被制成了锋利的石制刀刃。这种热处理工艺既能让岩石变得易剥落以便制成薄片,又能让石器的硬度和韧性达到日常使用要求。因此,德拉尼等人表示,这种石器热处理工艺可以被视为一个重大的创新。2016-11-03

-

加拿大阿尔伯塔省页岩中发现的7400万年前密苏里沧龙化石揭示古“海怪”之战(化石网报道)据中国科学报(晋楠):大约7400万年前的一天发生的事情已经显现。白垩纪后期的海洋当时由一种叫作沧龙的巨型爬行动物主宰。肠道化石物显示,这些顶级掠食者喜欢用力咀嚼从骨头到小型沧龙等各种生物。但在日前举办的美国古脊椎动物学会一次会议上描述的一块罕见化石讲述了一个不同的故事:沧龙的咬噬最终并未让任何动物成为午餐。这是一块叫作密苏里沧龙的化石,2012年由一个矿业公司在加拿大阿尔伯塔省南部页岩层中发现。这个爬行动物体长约6.5米,相当于一辆敞篷小型载货卡车的长度,其颅骨近1米。在它的一只眼睛下面,这个沧龙的颅骨上有一个特别大的孔,这可能是被其他动物咬穿的。尽管如此,它却在攻击中生存下来,受伤肌体部位的骨骼在逐渐恢复。然而,它却未能完全恢复,因为咬伤它的那只动物的一颗巨大的牙齿仍在其中。美国俄亥俄州辛辛那提大学的TakuyaKonishi与同事对这颗牙齿进行了分析,他们认为这只沧龙是被同类物种所伤,其体型大小与它类似。实际上,密苏里沧龙长着长而窄的牙齿,更利于切割食物而非咀嚼食物,如果它们的牙齿切入较深的东西中,就很容易被折断。研究人员表示,这次攻击可能来自于下方,是一场小规模战斗。他们表示化石保存了雄性之间或是交配行为期间发生的一场古老的竞争,而不是一场以对方为食的攻击。他们补充说,这使得其成为一场沧龙与沧龙之间非致命战争的首个证据。2016-11-03

-

迄今最古老鸟类发声器官:南极洲发现6800万年前维加鸟鸣管化石残骸迄今最古老鸟类发声器官:南极洲发现6800万年前维加鸟鸣管化石残骸(化石网报道)据科技日报(张梦然):英国《自然》杂志12日在线发表的一篇论文称,美国与中国科学家发现了最古老的鸟类鸣管(相当于人类的喉头)化石残骸。该残骸发现于南极洲,来自大约生活在6600万至6800万年前、目前已灭绝的维加鸟,这证明鸣管在恐龙时代已演化形成。鸣管是鸟类的发音器官,通过气管内冲出的空气使鸣膜鼓动而发声。然而,除了已知的在年代较近的岩石中发现的少数单独化石,鸣管的化石记录在此之前一直是空白。此次,美国得克萨斯大学奥斯汀分校朱莉娅·克拉克、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李志恒等论文作者,描述了一块来自南极半岛维加岛上一具不完整的维加鸟残骸的鸣管化石。研究团队使用X射线计算机断层成像技术,检查了鸣管的三维结构,并与较年轻的化石和12只活鸟进行比较,进而重构了鸣管这一复杂器官的演化情况。研究团队认为,这种鸟有可能发出类似鹅一样的鸣叫和其他简单的声音,因为至少这与它的两个特征——保留下的鸣管结构以及维加鸟在演化树中的位置是相一致的。在现今鸟类当中,已灭绝的维加鸟最接近鸭和鹅,但并非其直接祖先。考虑到石化的可能性,目前尚不清楚为何没有在恐龙中发现其他鸣管残骸,但是论文作者提出,在鸟类演化过程中,复杂的鸣管可能较晚才出现,远在它们的飞翔能力形成和呼吸能力改善之后。相关报道:化石研究新发现远古鸟类发出类似鸭子叫声(化石网报道)据网易科技(西风):每日邮报报道,南极洲上发现的一块鸟类鸣管化石证明早在6800万年前的白垩纪晚期就有鸟类存在,而且这种名叫维加鸟的生物还能发出类似鸭子的叫声。科学家1992年在南极洲发现了目前已知最早的鸟类鸣管化石,这证明早在6800万年前的白垩纪晚期就已经有鸟类存在,而白垩纪晚期恰恰是恐龙活跃的最后舞台。在这块鸟类鸣管化石之前,人类发现的最古老的鸟类鸣管样本至今“只有”250万年的历史。鸣管这一器官组织或许要到鸟类进化的后期才会生成,同一时代的恐龙化石中都没有发现这一器官组织。德州大学奥斯汀分校副教授茱莉亚·克拉克(JuliaClarke)透露,这块在南极洲发现的鸣管化石属于一种名叫维加鸟的物种,这种生物和现在的鸭子有些类似。鸣管的结构暗示维加鸟可以发出类似鸭子的刺耳叫声。维加鸟生活在近1.86亿年前的中生代,一直到白垩纪晚期灭绝,这也被古生物学家认为是当时唯一的鸟类,其他在天空中飞翔的都被认定是会飞的恐龙。或许当时还有其他的鸟类,但目前尚没有任何发现。克拉克表示:“这项发现有助于解释为何同时代非鸟类的恐龙或者鳄鱼没有发现此类器官,一方面这会帮助我们弄清楚恐龙的叫声,另一方面也会让我们能更深入研究鸟类进化史。”2016-10-26

-

除尼安德特人和丹尼索瓦人外 地球上还生活过第三种已经灭绝的原始人(化石网报道)据新华社微特稿(袁原):一项美国新研究指出,除了尼安德特人和丹尼索瓦人之外,地球上还生活过第三种已经灭绝的原始人。在现代人成为唯一存活的人类物种之前,尼安德特人和丹尼索瓦人曾经和人类祖先智人在地球上共同生活。尼安德特人和丹尼索瓦人虽然先后灭绝,但通过与智人杂交,他们的基因得以流传至今。现代人某些族群4%的DNA继承自尼安德特人和丹尼索瓦人。美国得克萨斯大学遗传学家赖恩·博伦德和同事分析美拉尼西亚岛民DNA时发现,他们除了携带源自尼安德特人和丹尼索瓦人的遗传信息,还有部分“无主DNA”。研究人员推测,这部分DNA源自第三种非智人的原始人。博伦德在22日结束的美洲人类遗传学会年会上介绍了这一研究结果。美拉尼西亚群岛位于赤道和南回归线之间的西太平洋,包括巴布新几内亚和斐济等地,因为地理隔绝而成为探索人类起源的理想地。2016-10-26

-

短吻鳄或可帮助揭示恐龙如何从两足行走向四足行走进化(化石网报道)据环球科学(撰文萨拉·卢因SarahLewin翻译马骁骁):恐龙是如何从两足行走向四足行走进化的短吻鳄或许可以帮我们解开这个谜。曾经,所有的恐龙都用两条腿昂首阔步地行走。不过为了增加稳定性,有些恐龙偶尔会在休息或奔跑时四条腿全用上。这样经过漫长的进化,恐龙渐渐变成了四足动物。然而有个问题值得人们思考,在演化过程中,恐龙的前肢比后肢短,它们是如何摆弄自己的小短手,使身体保持平衡的呢它们是用前肢的“指尖”还是“手掌”着地呢一项新的研究更支持后者:早期的恐龙及其亲缘动物,很可能是用手掌前部触地的。恐龙和短吻鳄的祖先在进化树上相距很近,因此身体结构有很多相似之处。为了研究它们上肢关节的活动性,生物学家乔尔·赫特森(JoelHutson)和地质学家赫尔达·赫特森(Heldahutson)将短吻鳄(alligator)的前肢标本和波斯特鳄(Postosuchus)的化石进行了比较。波斯特鳄是早期恐龙的近亲,同时也是短吻鳄和鳄鱼的祖先。两位科学家记录了短吻鳄标本在不同状态下(包括原始状态、去掉鳞片后、去掉肌肉和肌腱后、去掉韧带后以及去掉软骨后)关节运动的情况。他们发现只剩下骨头的标本可以过度伸展,和波斯特鳄化石呈现的结构一样。他们还确认当软骨存在时,短吻鳄的手指能轻松向后伸展,这意味着波斯特鳄可能也可以向后伸展手指。因此这很可能就是恐龙从两足行走向四足行走演变过程中所采用的姿势——手指向后伸展,用前脚掌着地。这份研究被发表在3月份的《动物学杂志》(JournalofZoology)上。美国坦帕大学(UniversityofTampa)研究鳄鱼进化的生物学家梅森·米尔斯(MasonMeers)评论道,对恐龙化石和生物标本的关节活动范围进行比较很少见,“这样的工作100年前就应该有人做”。乔尔·赫特森说,尽管这并不是多大的研究,但其结果可以让人们窥见早期恐龙行走的奇怪姿势——在演化的过程中,恐龙很可能将自己的手腕和手掌当作“高跷”在使用。2016-10-26

-

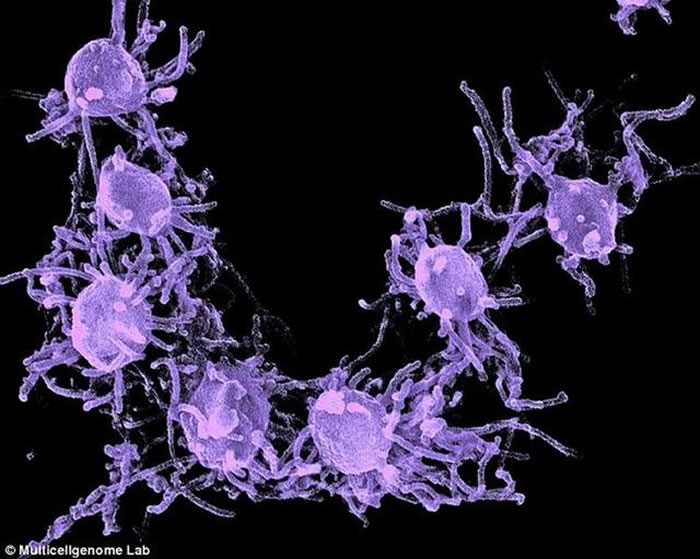

变形虫解释地球复杂生命是如何进化的(化石网报道)据腾讯科学(悠悠/编译):英国每日邮报报道,大约8亿年前类似细胞的简单生物过渡至较复杂生物形式,但是最新研究显示,这种重要的多细胞生物进化过渡比之前预想得更加微妙,地球远古单细胞生物已具有扩展至较复杂生命形式的一些功能。多细胞生物需要一定的群体结构,细胞群负责完成不同任务,例如:“品尝”环境中的化学物质,在身体内运输氧气,或者激活神经信号。长期以来,科学家认为,这些功能需要仅存在于多细胞生物组织。但是西班牙一支研究小组发现单细胞生物具有一些相关特征,通过研究一种叫做“Capsasporaowczarzaki”的变形虫,他们发现该变形虫具有许多复杂生命的一些行为特征,可以使细胞形成不同组织。研究小组认为,简单生物体作为现代动物的祖先,它们已做好多细胞生物的进化准备,它们经历了更多的进化步骤,而不是一次。虽然Capsasporaowczarzaki不能形成不同组织,但它制造了一个从单独个体至群体生物的转换机会,形成了和其它变形虫的种群,组成一个胞囊结构。在这种变形虫的生命周期中,它们基于细胞机制通过改变基因读取和转录来修改蛋白质。研究人员分析了数千个蛋白质样本,能够观察如何适应其基因活跃性,并微调它们,最终能够改变整体细胞功能性。研究人员指出,研究Capsasporaowczarzaki变形虫提供了一个机会分析所有动物的进化历程。巴塞罗纳进化生物学研究所进化生物学家伊纳基-鲁伊斯-特里洛(IakiRuiz-Trillo)教授说:“基于这些数据,我们知道单细胞生物已具有动物细胞分化的机制,这项研究表明在多细胞动物出现之前已有基因、机制和调控功能。一旦动物出现,它们将扩展其基因谱系和循环再造祖先机制,构建一个复杂、多细胞生命计划。”目前,这项最新研究报告发表在近期出版的《细胞发育》杂志上。2016-10-26

-

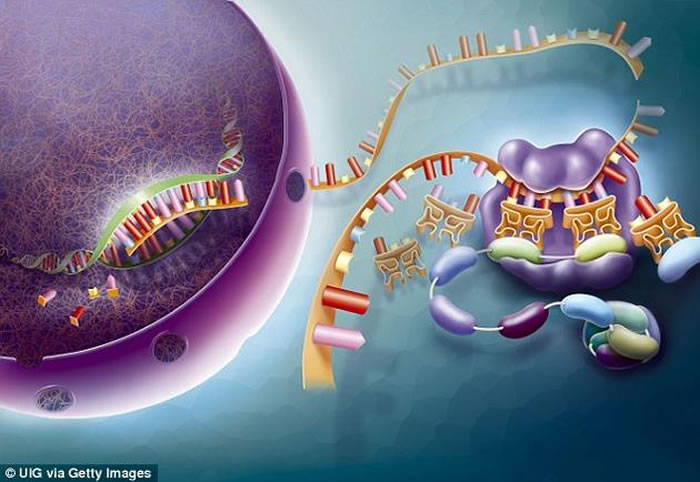

最新研究认为最早的生命形成处方中应该还包括一种关键因素——增稠剂美国乔治亚理工学院研究人员克里斯汀-何(右)与玛萨-格罗夫教授。图a显示,在只有水的环境中,复制过程无法继续。图a显示,粘性的增稠剂可以让基因链与可能的复制版本部件进行配对。(化石网报道)据新浪科技(彬彬):根据“宇宙原始汤理论”,生命起源于海洋或水塘。该理论认为,生命是多种因素综合的产物,比如降雨、混合的分子、阳光的温暖以及夜间的凉爽等。近日,美国乔治亚理工学院科学家发表最新研究成果认为,生命形成的处方中应该还包括一种关键因素--增稠剂。生命的形成必须要依赖这种所谓的增稠剂,增稠剂有助于类似基因链的事物首次在海洋或水塘中完成自我复制。一般认为,最早期的生命形式都是建立在核糖核酸之上。该理论认为,在漫长的进化过程中,这种自我复制的核糖核酸链当增长到足够长并可能形成基因的时候,这就标志着生命可能会出现。这些长长的核苷酸链可能会与水塘中较短的核苷酸链相混合,在阳光热量的作用下,较长的核苷酸链会从螺旋结构中断开并与较短的核苷酸链进行组合配对,最终形成自身的复制版本。但是,在单纯的水环境中,当温度降下来时,较长的核苷酸链会快速归位到自己的螺旋结构上,因此几乎没有时间来完成组合配对程序。这就是所谓的“链抑制”。美国乔治亚理工学院科学家克里斯汀-何和艾塞克-加莱戈等人希望能够解开一个谜团,即在酶出现之前,现代基因编码的早期形式是如何实现首次复制的。研究人员并没有将实验环境选择在水中。他们向包含有真正基因链的“汤”中加入一种粘性溶剂--增稠剂,从而减慢长链的运动速度。克里斯汀-何解释说,“这样看起来更像是生命起源的化学成份,因为在生命起源之前,地球上可能有许多粘稠的水塘。在这样的溶液中,运动较快的短链就有机会跳到长链上,并组合形成长链的复制品。”在实验中,研究人员的思路不仅仅证明可行,而且取得了令人振奋的成果。脱氧核糖核酸链和核糖核酸链合拢到一起,形成了发夹形状,从而有助于核糖核酸和脱氧核糖核酸完成配对过程。此外,这种形状也允许更多可能的功能性活动,比如核酶的作用。克里斯汀-何解释说,“如果核酶能够在同样的过程中促进基因编码复制,也有可能加速最早生命的形成。”为了证明粘性增稠剂在原始汤中起到的重要作用,研究人员采用了一种自然形成的基因,而不是选择某种特别编辑的基因序列,在实验室中尽可能地还原数十亿年前的地球环境。克里斯汀-何介绍说,“考虑到原始汤可能是很浑浊的,其中可能有许多杂物,因此我们最初就采用了更加不纯净的核苷酸,但结果证明它仍然有效。也许在数十亿年前,在某种粘稠的水塘中也曾发生过同样的反应。”实验中使用的溶剂是“glycholine”。在生命出现之前,地球上也许并不存在这种物质,但是数十亿年之前可能存在其它粘性溶剂。科学家们的研究成果发表于《自然化学》期刊之上。2016-10-26

-

44.5亿年前与另一颗星球的大型碰撞形成地球贵重金属44.5亿年前与另一颗星球的大型碰撞形成地球贵重金属(化石网报道)据腾讯太空(悠悠/编译):英国每日邮报报道,长期以来,科学家猜测地球的贵重金属(黄金和铂等)形成于数次小型陨星碰撞过程,但目前最新研究挑战这一理论,认为44.5亿年前地球与另一颗星球的一次大型碰撞事件形成了地球贵重金属。这项最新研究表明,地球进化历史上的暴力碰撞事件远低于之前预期。日本东京工业大学研究人员负责这项研究,他们建立一个计算机模型,跟踪分析地球诞生3亿年之后的发展历程。这是科学家跟踪分析地球进化历程跨度时间最长的一次,结果显示一次大型碰撞事件形成了地球贵重金属,而不是之前认为的长期经历多次小型陨星碰撞。接近地球表面区域存在较高含量的贵重金属物质,这令科学家非常惊奇,他们通常认为地球贵重金属沉积在地球内核周围。此前地球贵重金属的形成是由“后增薄层”理论进行解释,该理论认为外来物质碰撞地球,在这一过程中贵重金属沉积在地球表面附近。在谈及“后增薄层”理论时,伦敦帝国理工学院地质学家马提亚-威尔伯德(MatthiasWillbold)指出,该理论是地球内核形成之后,陨星雨碰撞地球才形成大量贵重金属。这些陨星包含黄金,将地幔和大陆地壳填充了大量黄金。目前,科学家最新计算机模拟分析了地球、月球和火星的“金属浓度”,认为仅是一次大型碰撞事件就能形成地球所有的贵重金属。他们认为,44.5亿年前地球与另一颗星球碰撞形成月球的过程中,对地球带来了大量的贵重金属。这与之前的“后增薄层”理论观点不一致。同时,他们研究结果还显示太阳系内部很少漂浮其它残骸和物质,这表明早期地球可能比之前预想的更加温和平静。研究人员希望这项研究结果用于未来模拟早期太阳系。2016-10-13

-

印度琥珀中发现5400万年前蠓虫化石(化石网报道)据腾讯科学(悠悠/编译):科学新闻网站报道,目前,一支国际古生物学研究小组表示,印度境内发现的一枚琥珀中保存着5400万年前蠓虫化石。研究负责人、德国波恩大学科学家弗朗科-斯特比恩(FraukeStebner)推断称,这是一只雌性蠓虫,体长大约0.9毫米。这种远古生物学名是Camptopteroheleaodora,在翅膀前部边缘长着独特的结构。科学家指出,这种远古蠓虫的翅膀上具有复杂的袋状结构,类似于某些飞蛾的皱褶翅膀,或者是少数蝴蝶和飞蛾的嗅觉器官。它们模拟的“袋状结构”通常是雌性蠓虫以一种独特方式收集存储和喷射散播信息素,从而起到吸引性伴侣的作用。然而,现今的蠓虫翅膀上并没有这种特殊结构。斯特比恩说:“该结构像从翅膀上延伸出来的一个泡沫,一些蝴蝶物种的翅膀上也长有这种结构,其作用是喷射信息素至空中,起到吸引交配对象的作用。”翅膀边缘的袋状结构能够尽可能广泛地扩散信息物质至周围空气中,微小毛发通过扰动,确保信息物质有效地在空中传播扩散。德国波恩大学资深研究员詹斯-鲁斯特(JesRust)教授说:“显而易见这种远古蠓虫的信息素扩散方式远比现今蠓虫更加复杂,5400万年前现今印度境内的原始森林环境状况需要这种适宜性特征。”目前,这项最新研究报告发表在的近期出版的《科学报告》杂志上。2016-10-13