科普文章

-

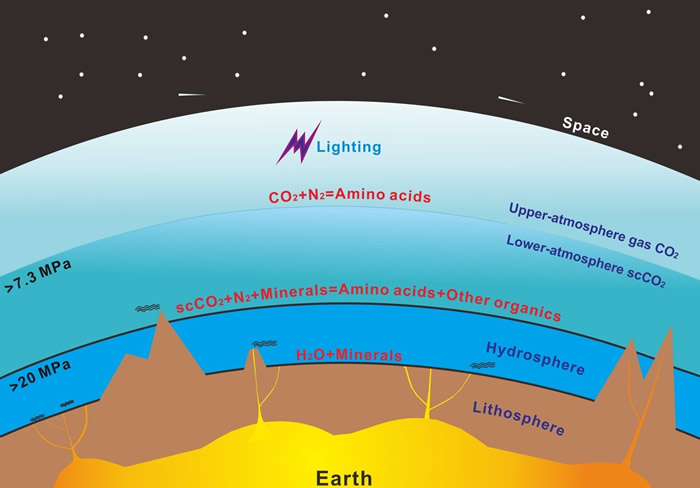

生命起源是否和超临界二氧化碳有关?(化石网报道)据中国科学院海洋研究所(海洋地质与环境重点实验室,深海研究中心):近日,ScienceBulletin作为封面文章发表了题为Discoveryofsupercriticalcarbondioxideinahydrothermalsystem的文章,报道了中国科学院海洋研究所阎军和孙卫东课题组合作首次在热液系统观测到自然状态下超临界二氧化碳流体的喷发。此次观测到的超临界二氧化碳中含有大量氮气和有机组分,为生命起源以及初始有机质的形成提供了新的启示。在“科学”号科考船的2016年深海热液航次中,研究人员利用“发现”号深海ROV机器人上搭载的我国自主研发的深海激光拉曼光谱原位探测系统(RiP)在深海热液区(1400m)发现了具有超临界二氧化碳流体喷发的热液喷口,利用自主研发的深海热液温度探针测定超临界二氧化碳喷口温度约为95°C,进而使用RiP探针直接在深海原位探测了喷发状态的超临界二氧化碳流体,发现深海超临界二氧化碳拉曼谱峰在频移、半峰宽等光谱参数上与实验室内模拟获得的超临界二氧化碳是完全一致的。同时,原位超临界二氧化碳拉曼光谱中不仅含有甲烷、硫化氢、硫酸根等组分的拉曼特征峰,还含有大量的氮气以及多个未知组分的拉曼峰,远远高于周围海水。虽然单从拉曼光谱信息上很难确定未知峰对应的化学物质,但是拉曼特征峰的峰位可以反映化学键的信息。对拉曼特征峰的归属表明,这些未知峰大多与C-H、C-C、C-N、N-H有关,这证明深海热液区喷发的超临界二氧化碳流体中很可能含有大量有机物质。考虑到超临界二氧化碳在甲酸、氨基酸等有机合成中的重要作用,推测这些未知的有机物很有可能与氨基酸合成相关。地球生命起源与初始有机质形成一直广受关注。生物学研究表明超嗜热菌很可能是地球上生命的共同祖先,因此热液系统一直被认为与生命起源密切相关。但是热液流体中缺少合成氨基酸的关键元素——氮,这是早期生命起源于热液假说最致命的问题。而此次在深海热液区发现的超临界二氧化碳流体大量富集氮气,为早期地球从无机到有机的过程提供了绝佳的反应介质。近期有实验表明在超临界二氧化碳和矿物的参与下,从H2O-CO2-N2体系中可以合成四种氨基酸包括丙氨酸、甘氨酸、天冬氨酸和精氨酸。由此作者提出了一个新的早期地球生命起源模型。月球形成后的几百万年间原始大气逐步形成,此时的原始大气中含有数百大气压的水蒸气和二氧化碳,以及氮气等。在原始海洋形成后,当温压条件大于31°C和7.3MPa时,二氧化碳将以超临界流体相态存在,因此在地球表面存在超临界态的二氧化碳层。在水圈与大气圈的交界面上,氮气和矿物微粒可以被稠密的超临界二氧化碳所吸附。超临界二氧化碳、水、氮气在矿物颗粒的催化下,形成了初始的有机物氨基酸等物质,从而完成了从无机到有机的转化,并产生了生命体必须的氨基酸等有机大分子。2020-05-13

-

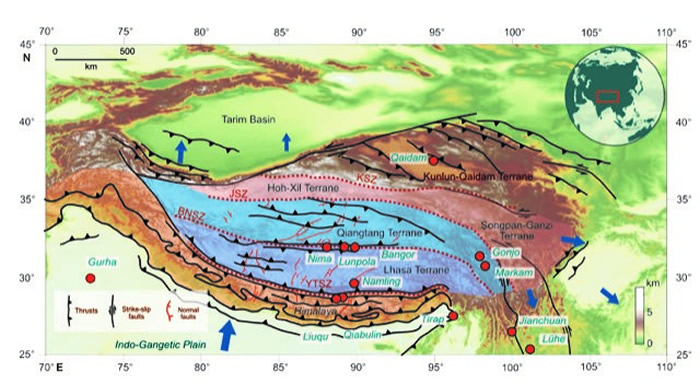

新研究系统综述青藏高原形成过程 重建青藏高原古海拔(化石网报道)据中国科学院西双版纳热带植物园(苏涛):印度板块与欧亚板块碰撞,形成了“世界屋脊”—青藏高原,这是新生代全球最为重要的地质事件之一。它塑造了亚洲的地形地貌,对亚洲乃至全球的气候都有着深远影响。因此,青藏高原的形成过程长期以来备受地质学、环境科学和生物学等领域学者的关注。由于青藏高原形成过程的复杂性,目前对于其形成历史的认识还存在很大分歧。中国科学院西双版纳热带植物园客座研究员RobertA.Spicer、苏涛研究员、周浙昆研究员等人近期在《国家科学评论》(NationalScienceReview)发表综述论文,系统地综述了以往有关青藏高原形成过程的不同观点,并详细介绍了利用地球系统模型、同位素分析以及古生物证据重建青藏高原古海拔的最新研究进展。 “青藏高原隆升”这一术语,大量出现在地质学和生物学的文献中。“高原隆升”通常把青藏高原看作一个平面整体的抬升。这一观点主要依据过于简化的地球动力学与气候模型,以及对代理指标结果的不合理解释,且认为青藏高原的隆升肇始于印度板块与欧亚板块碰撞(~65-55Ma)及其后的持续向北推进。然而越来越多的地质学研究表明,青藏高原的形成过程极其复杂。青藏高原各地块的形成时间和过程不同,这些地块在不同的地质时期先后拼接到亚洲大陆。印度板块与欧亚板块的碰撞仅仅是青藏高原形成过程中的最后一次拼接。 近年来,越来越多的地质学和古生物学证据表明,高原中部在新生代相当长的时期内存在着一条东西走向的低谷,低谷的南面和北面分别是冈底斯山脉和羌塘山脉。在始新世由于印度洋季风的增强,暖湿气团能够越过南面的冈底斯山脉,于是在低谷中孕育了具有亚热带性质的动植物区系,这个时期的动植物区系与北半球有着广泛的联系。中央低谷自古近纪以来经历了南北向的挤压变形而不断变窄。该中央低谷在新近纪被进一步挤压填充,青藏高原在整体上才形成。 对于高原中部的古海拔,稳定性同位素研究和古生物学证据常得出截然不同的重建结果,这是因为:大气中的同位素从印度洋传送到青藏高原中部的过程中发生了反复分馏,由于高原中部在古近纪存在谷地,同位素分析结果代表了附近山体的最大高度;而基于化石证据(如棕榈和攀鲈等)的重建结果,则代表了生活在谷地的生物在地质时期的海拔分布范围。在今后的研究中,需要充分考虑青藏高原不同地块在形成过程中的差异性和有机统一,重视具有可靠地质年代的化石证据,采用整合同位素分析、古地形更为合理的地球系统模型,结合同位素分析和古生物学证据,交叉验证古海拔重建结果,进而深入认识青藏高原形成历史及其对亚洲季风气候和生物多样性演变的重要影响。该综述论文以“Whythe'UpliftoftheTibetanPlateau'isaMyth”为题在线发表于NationalScienceReview。2020-05-12

-

-

化石“讲述”两亿年前“乌贼”猛烈攻击“鲱鱼”的故事(化石网报道)据cnBeta:外媒CNET报道,一块最初收集于19世纪的化石现在被保存在英国地质调查局在诺丁汉的一个藏馆中。而最近一组研究人员对化石所显示的内容进行了全新的分析。该团队确定这两种动物为类似乌贼的Clarkeiteuthismontefiorei和类似鲱鱼的Dorsetichthysbechei。化石显示,化石中的“乌贼”似乎是通过张开腕足捕捉到鱼,并将其头骨击碎。科学家的分析结果已被接受,并在《地质学家协会论文集》杂志上发表。古生物学家还发现了来自同一地区的其他捕食者化石。研究主要作者、英国普利茅斯大学的名誉教授MalcolmHart表示:“然而,这是一种最不寻常的化石,因为捕食事件在地质记录中只是偶尔被发现。"Hart将保存下来的场景描述为“特别猛烈的攻击”。研究人员提供了一些可能的故事情节。鱼可能是被困在乌贼的口部,确保了双方的毁灭。另一种可能是乌贼带着猎物往海底深处游,直到不小心在低氧水中窒息而亡。2020-05-08

-

澳洲4000多万年琥珀中包裹着2只正在交配中的长足苍蝇(化石网报道)据ETtoday(实习记者崔子柔):澳洲蒙纳许大学(MonashUniversity)一名古生物学家,2011年与学生在南部地区找到许多标本,其中有一块相当特殊的琥珀,里面包裹着2只正在交配中的长足苍蝇(long-leggedflies),他透过显微镜观察研究后,直呼简直不敢不可思议,经研判这块琥珀应有4000多万年的历史。据Newsweek报导,澳洲蒙纳许大学考古学家史迪威(JeffreyStilwell)用显微镜观察后惊叹,「我不敢相信,它们就像连在一起,我简直不敢相信,它们看起来是正在交配时被树脂滴到了」。史迪威称这种状况为罕见的「冻结行为」(frozenbehavior),指包括生物在防御、寄生、进食等动作时,被化石纪录下来。威斯康辛大学(UniversityofWisconsin)考古学家麦科伊(VictoriaMcCoy)看到这则研究后也提出看法,认为「有种可能性是,其中一只苍蝇先被困在琥珀中,另一只则感到兴奋试图交配。」史迪威将研究发表在英国Nature出版集团《ScientificReports》,化石树脂也有出现蜘蛛攻击黄蜂的瞬间、蜘蛛刚孵化的模样,还有不同种类的蕨类,这让澳洲物种起源与进化有了新角度的见解,也提供古代陆地的生态系统资讯。化石树脂(琥珀)较常出现在北半球,而这次在澳洲新发现属最古老的动植物,时间从2.3亿年前的三叠纪晚期至4000万年前的始新世晚期,生活在盘古大陆(Pangea)及冈瓦纳大陆(Gondwana),有5800件化石来自塔斯马尼亚(Tasmania)与维多利亚州(Victoria)。2020-05-06

-

南极洲“头盔蛙”化石的发现证明南极半岛在与冈瓦纳大陆分离之前拥有暖温带气候(化石网报道)据Nature自然科研:南极洲已知最早现代两栖动物的发现提供了进一步证据,证明了南极半岛在与南部超大陆(冈瓦纳大陆)分离之前拥有暖温带气候。发现的化石属于“头盔蛙”(helmetedfrog)科,《科学报告》本周发表的一篇论文FirstfossilfrogfromAntarctica:implicationsforEocenehighlatitudeclimateconditionsandGondwanancosmopolitanismofAustralobatrachia对此进行了描述。 瑞典自然历史博物馆的ThomasMrs和同事在2011年至2013年期间前往南极半岛西摩岛探险,期间发现了一个髋骨和有纹饰颅骨的化石残骸。这些化石样本大概有4000万年的历史,来自始新世,全都属于智利蟾科(Calyptocephalellidae),也被称为“头盔蛙”。此前尚未在南极洲发现过属于现存科的冷血两栖动物或爬行动物的痕迹。 既往证据显示,在南部冈瓦纳超大陆最终裂解成今天的南半球(包括南美洲和南极洲)之前,整个南极半岛都有冰盖形成。新发现表明,南极半岛在中始新世晚期的气候条件可能与今天南美洲雨林的潮湿温带气候差不多,后者是迄今仍能发现“头盔蛙”全部五个现生种的唯一地点。 研究结果表明,南美洲雨林可能是南极洲气候在南大陆即将发生冰川作用前的现代类似物,现在可能也是最初遍布南极洲半岛物种的栖息地。2020-04-27

-

发现亚马孙地区居民1万多年前就已开始种植植物的证据发现亚马孙地区居民1万多年前就已开始种植植物的证据(Credit:JoséCapriles,PennState) (化石网报道)据俄罗斯卫星网:国际专家团队发现了亚马孙地区居民1万多年前就已开始种植植物的证据。因此,亚马孙西南部与中东、中国、墨西哥西南部、南美洲西北部并列,也成为最后一次冰期后很快出现农业的地区。从之前的研究论文来看,专家认为,亚马孙西南地区也可能是早期植物驯化中心,因为这里发现了大量当代作物的野生亲缘植物。如今,专家在考古研究过程中已经证实了这种推断。他们在所谓的“林岛”进行了研究。“林岛”是直径约70米的高起的林区,位于玻利维亚LlanosdeMoxos草原。卫星图像显示,这种岛屿总计6600多个。专家在82个岛屿上采集了样本,在其中60个样本中发现了明显的人类活动痕迹,例如木炭、贝壳和骨头。专家认为,总体而言,至少有4700个林岛在数千年内曾有人类居住。人类丢弃的废物不断累积,形成高起的地段,抵御频发的洪水,后来长满了树木。在进一步的研究中,专家用放射性碳定年法测定了木炭和蛋壳的年份。结果表明,早在10350年前,冰期过后不久,就有人类在“林岛”活动。之后,专家开始在土壤中寻找植物岩,即植物细胞中所含的细小硅粒子。不同植物物种的植物岩形状是不同的,有薄片形、球形、十字形、晶状体和环形。植物岩在植物死去后保存在土壤中,因此它们可以帮助专家判断该地区植物物种的变化情况。此外,研究古代农业的时候也会用到植物岩,用以判定不同植物被驯化的时间。“植物岩是微小的植物化石。”研究论文作者之一、伯尔尼大学教授温贝托隆巴多(UmbertoLombardo)表示,“我们可以用其鉴定过去生长在这里的植物。”对植物岩的分析结果显示,该地区的木薯生长于大约10350年前,南瓜——10250年前,玉米——6850年前。专家认为,是当地居民在自己家周围种植了这些植物。但不清楚的是,它们是否可以完全称为作物,可能,它们还保留了自己野生祖先的一些痕迹。伯恩茅斯大学环境考古学家萨拉·埃迪奥特对该研究论文评论道:“过去认为,人类对亚马孙地区的影响微乎其微,但诸如本文这样的新研究结果表明,人类活动和景观变化的特点是广泛的,现在有证据证明,亚马孙地区早在10250年前就有植物栽培。”研究论文发表于《自然》杂志。相关报道:亚马孙河发现发达“原始文明”痕迹(化石网报道)据俄罗斯卫星网:地理学者翁贝托郎巴多(UmbertoLombardo)和其他研究者在《自然》杂志上发表论文称,亚马孙河上游出现发达“原始文明”痕迹。考古学家们在亚马孙河上游发现大量1万多年前种植木薯和南瓜的农业文明痕迹,发现地位于亚马孙地区西南部,地处当代玻利维亚。考古学家走访这一地区,鉴定了6400多个面积在0.5公顷至16公顷之间不等的大小丘陵,对其中数十个做了地表研究,采集沉积岩样品,用于精准测年和分析闪石——植物中积累的矿化硅酸盐颗粒。闪石的形状和大小各不相同,可以用来鉴定古代植物遗骸。论文作者认为,当地居民除碳水化合物饮食外,还食用热带草原大型动物肉类以及当地河流湖泊中的鱼类。科学家认为,很久以前,当地人开始改变生活方式,开始打猎,并形成农业聚居,成为早期文明中心。尚不清楚当地为什么会有多个满是树木的丘陵,大小有什么规则,为什么成组出现,这些组别又意味着什么,也没有发现当地居民的住所。2020-04-27

-

重庆云阳恐龙动物群发现恐龙新种——普贤峨眉龙普贤峨眉龙的背椎序列,比例尺10cm普贤峨眉龙的前部、中部和后部尾椎,比例尺10cm 普贤峨眉龙的部分颈椎及颈肋,比例尺10cm化石网报道(通讯员:谭超,单位:重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队):2020年4月3日,一篇标题为《AnewspeciesofOmeisaurus(Dinosauria:Sauropoda)fromtheMiddleJurassicofYunyang,Chongqing,China》的论文在SCI期刊《HistoricalBiology》上在线发表。文章表明,继磨刀溪三峡龙和普安云阳龙两个新属种之后,重庆云阳恐龙动物群发现的又一个恐龙新种——普贤峨眉龙。其中,“普贤”是种名,归于峨眉龙属。普贤峨眉龙为一只成年的大型植食性恐龙,成年体长约为16米。此次发现的标本包括了部分关节保存的椎骨、前肢、后肢,以及单独保存的锁骨、肋骨等材料。研究表明,普贤峨眉龙具有自己独有的特征:所有荐前椎后凹,中部颈椎具复杂的气腔构造,背椎侧凹被次级隔板分隔,前部尾椎神经棘末端向后扩展,肱骨三角肌嵴指向后外侧,尺骨与肱骨比为0.69。自2015年重庆云阳发现恐龙化石以来,重庆市规划和自然资源局积极组织开展了调查、发掘、保护和研究等系列工作。2019年12月16日,召开的重庆云阳恐龙化石群保护与研究2019年度学术研讨会上,周忠和院士、王成善院士、徐星研究员等11位知名古生物学和沉积学专家一致认为:重庆云阳恐龙动物群具有化石资源丰富、种类丰富、分布范围广、时间跨度大等特点,主要包括新田沟组动物群和沙溪庙组动物群;并确定了重庆云阳新田沟组恐龙动物群为一新的恐龙动物群。此次研究的普贤峨眉龙是重庆云阳沙溪庙组恐龙动物群研究命名的第一个新种,说明沙溪庙组恐龙动物群也有其独特的新类型;同时丰富了峨眉龙类群,扩大了峨眉龙属的分布范围,对研究峨眉龙个体发育、演化及迁徙具有重要意义。原文链接:https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1743286。普贤峨眉龙3D模型普贤峨眉龙的背椎序列,比例尺10cm普贤峨眉龙的前部、中部和后部尾椎,比例尺10cm普贤峨眉龙的部分颈椎及颈肋,比例尺10cm。2020-04-27

-

大兴安岭地区首次发现热河生物群鸟类化石新属种——呼伦贝尔兴安鸟呼伦贝尔兴安鸟模式标本正、负模(标本保存于河北地质大学博物馆)(化石网报道)据河北地质大学:近日,河北地质大学特聘教授季强在大兴安岭地区首次发现热河生物群鸟类化石新属种——呼伦贝尔兴安鸟。季强教授呼伦贝尔兴安鸟模式标本正、负模(标本保存于河北地质大学博物馆)(化石网报道)据河北地质大学:近日,河北地质大学特聘教授季强在大兴安岭地区首次发现热河生物群鸟类化石新属种——呼伦贝尔兴安鸟。季强教授带领河北地质大学客座教授中国地质科学院地质研究所王旭日副研究员、美国洛杉矶自然历史博物馆副馆长路易斯.查普(LuisM.Chiappe)教授,联合意大利、斯洛伐克等国外研究机构和吉林大学古生物专家对化石进行研究,该成果最近在国际SCI期刊《历史生物学》(《HistoricalBiology》)在线发表(DOI:10.1080/08912963.2020.1731805)。新发现的呼伦贝尔兴安鸟产地位于大兴安岭北部莫力达瓦达斡尔族自治旗,距离冀北-辽西热河生物群核心分布区约500km,纬度接近北纬49度,不仅是我国首次发现的大兴安岭地区鸟类化石,也是目前我国发现纬度最高的热河生物群鸟类化石,为同一时期不同地区鸟类化石对比研究提供了重要材料,同时也为世界范围内中生代鸟类演化辐射研究提供了新的产地和标本信息。季强教授研究团队对收藏于河北地质大学博物馆的一件保存较完整的今鸟型类化石进行了深入研究。通过形态特征对比、骨组织学分析及系统发育分析研究,确定其为一种比较进步的今鸟型类,并建立了新属、新种——呼伦贝尔兴安鸟(Khinganornishulunbuirensisgen.etsp.nov.)。呼伦贝尔兴安鸟具有典型的今鸟型类特征,如叉骨呈U型,胸骨前后方向拉长,大、小腕掌骨近等长,跗跖骨完全愈合等。此外,它还具有许多不同于其他中生代鸟类的独具特征,如前颌骨和齿骨吻端具有牙齿,牙齿齿冠较低,齿冠与齿根转折处不收缩,跗跖骨近端关节面向外侧倾斜等。现生鸟类的牙齿均已退化,冀北-辽西地区热河生物群发现的今鸟型类部分类群的牙齿也完全退化(如古喙鸟、钟健鸟和叉尾鸟等),部分类群的齿骨和上颌骨具有牙齿(如建昌鸟、义县鸟和红山鸟等),只有燕鸟的前颌骨具有牙齿。但这些鸟类的牙齿排列方式和牙齿形态均不同于呼伦贝尔兴安鸟的牙齿。呼伦贝尔兴安鸟的后肢明显长于前肢,与义县鸟、旅鸟和叉尾鸟等的前后肢比例相似。但呼伦贝尔兴安鸟的胫跗骨、跗跖骨和趾骨近端趾节特别拉长,第三脚趾明显比其他脚趾强壮。这些特征也不同于其他长腿型的化石鸟类。骨组织学分析表明,呼伦贝尔兴安鸟已达到成年期,并且具有像旅鸟和燕鸟一样长期连续发育的生长模式。系统发育分析表明,呼伦贝尔兴安鸟属于比较进步的今鸟型类,与长嘴鸟和旅鸟组成的类群为姊妹群关系。形态特征对比和系统发育分析均表明呼伦贝尔兴安鸟像广泛分布于甘肃昌马和辽西地区的甘肃鸟一样,属于地栖的涉禽类,喜欢生活在水边。相关报道:大兴安岭地区首次发现热河生物群鸟类化石新属种(化石网报道)据中国科学报(高长安郭雅洁):记者4月2日从河北地质大学获悉,该校特聘教授季强在大兴安岭地区首次发现热河生物群鸟类化石新属种——呼伦贝尔兴安鸟。季强带领河北地质大学客座教授、中国地质科学院地质研究所王旭日副研究员,美国洛杉矶自然历史博物馆副馆长LuisM.Chiappe教授,联合意大利、斯洛伐克等国研究机构和吉林大学的古生物专家对化石进行了深入研究,相关成果近日在《历史生物学》上在线发表。 2017年底,季强在大兴安岭北部莫力达瓦达斡尔族自治旗发现了一件保存较完整的今鸟型类化石。其地点距离冀北—辽西热河生物群核心分布区约500公里,纬度接近北纬49度。之后,该化石收藏于河北地质大学博物馆。 两年多来,研究团队对该化石进行深入研究。通过形态特征对比、骨组织学分析及系统发育分析研究,确定其为一种比较进步的今鸟型类,并建立了新属、新种——呼伦贝尔兴安鸟(Khinganornishulunbuirensisgen.etsp.nov.)。据介绍,呼伦贝尔兴安鸟具有典型的今鸟型类特征,如叉骨呈U型,胸骨前后方向拉长,大、小腕掌骨近等长,跗跖骨完全愈合等。此外,它还具有许多不同于其他中生代鸟类的独具特征,如前颌骨和齿骨吻端具有牙齿,牙齿齿冠较低,齿冠与齿根转折处不收缩,跗跖骨近端关节面向外侧倾斜等。现生鸟类的牙齿均已退化,冀北—辽西地区热河生物群发现的今鸟型类部分类群的牙齿也完全退化(如古喙鸟、钟健鸟和叉尾鸟等),部分类群的齿骨和上颌骨具有牙齿(如建昌鸟、义县鸟和红山鸟等),只有燕鸟的前颌骨具有牙齿。但这些鸟类的牙齿排列方式和牙齿形态均不同于呼伦贝尔兴安鸟的牙齿。呼伦贝尔兴安鸟的后肢明显长于前肢,与义县鸟、旅鸟和叉尾鸟等的前后肢比例相似。但呼伦贝尔兴安鸟的胫跗骨、跗跖骨和趾骨近端趾节特别拉长,第三脚趾明显比其他脚趾强壮。这些特征也不同于其他长腿型的化石鸟类。骨组织学分析表明,呼伦贝尔兴安鸟已达到成年期,并且具有像旅鸟和燕鸟一样长期连续发育的生长模式。系统发育分析表明,呼伦贝尔兴安鸟属于比较进步的今鸟型类,与长嘴鸟和旅鸟组成的类群为姊妹群关系。形态特征对比和系统发育分析均表明,呼伦贝尔兴安鸟像广泛分布于甘肃昌马和辽西地区的甘肃鸟一样,属于地栖的涉禽类,喜欢生活在水边。据悉,呼伦贝尔兴安鸟不仅是我国首次发现的大兴安岭地区鸟类化石,也是目前我国发现纬度最高的热河生物群鸟类化石,为同一时期不同地区鸟类化石对比研究提供了重要材料,同时也为世界范围内中生代鸟类演化辐射研究提供了新的产地和标本信息。相关论文信息:https://doi.org/10.1080/08912963.2020.17318052020-04-27

-

撒哈拉沙漠发现三种新翼龙化石撒哈拉沙漠发现三种新翼龙化石(Credit:MeganJacobs)(化石网报道)据俄罗斯卫星网:《卫报》报道,《CretaceousResearch》杂志发表研究称,科学家发现三种新翼龙,这三种翼龙大约1亿年前生活在撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠发现三种新翼龙化石(Credit:MeganJacobs)(化石网报道)据俄罗斯卫星网:《卫报》报道,《CretaceousResearch》杂志发表研究称,科学家发现三种新翼龙,这三种翼龙大约1亿年前生活在撒哈拉沙漠。一段时间之前,一个多国科学家小组有了惊人发现,他们在撒哈拉沙漠找到新种类的翼龙化石。这些翼龙分为三个种类,约1亿年前确实曾在地球上存在过。科学家称,现在摩洛哥所在地过去生活着大量翼龙,这些翼龙主要以一种鱼为食物。专家们称,化石所附信息表明,非洲翼龙与在其他地区找到的翼龙差异并不大。这几具翼龙化石在摩洛哥和阿尔吉利亚之间的地质矿床被找到,可以靠下颚和牙齿辨识出来。翼龙的翼展可达3至4米。相关报道:翼龙生来就会飞(化石网报道)据俄罗斯卫星网:翼龙是最早能够飞行的脊椎动物,在2.1亿年前至6500万年前主宰空域。 翼龙一出壳就会飞还是长到一定大小才会飞,这成了科学家们的讨论议题。莱斯特大学和林肯大学的科学家找到了新的证据,证明翼龙是一出壳就会飞。最近,古生物学家们分析在中国辽宁发现的翼龙胚胎后认为,它们的双翼不够发达,不足以用来飞行。但现在大卫·昂文(DavidUnwin)和查尔斯·迪明(CharlesDeeming)将天山哈密翼龙(Hamipterustianshanensis)的结构与鸟类和鳄鱼出生前的结构对比,发现它们都处于发育早期阶段,远不如破壳后,等到孵出时,翼龙的翅膀大小已经足以飞翔。大卫·昂文称,翼龙与鸟类和蝙蝠的区别在于,翼龙不照顾出壳的幼崽,幼崽自出生起就要自行捕食和御敌。飞行能力使得它们能够躲避猛禽。研究发布在《皇家学会学报B》(ProceedingsoftheRoyalSocietyB)杂志上。2020-04-27