图片新闻

-

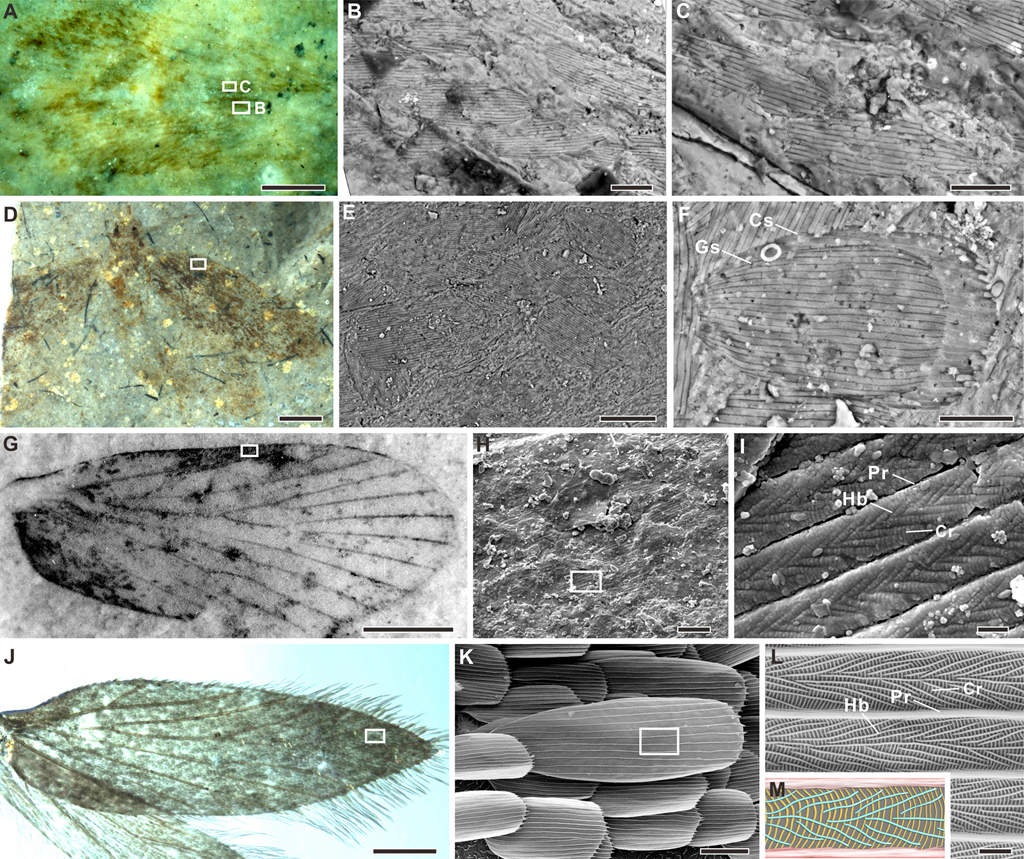

新技术揭示2亿年前昆虫的真实颜色通常化石只能保存生物的结构,对其颜色几乎都是靠想象。然而,来自中、德和英三国的科学家们通过对昆虫化石中结构色的研究,却揭示了2亿年前昆虫的“真实颜色”。该研究成果将于4月12日在线发表于美国《科学》(Science)杂志子刊《科学进展》(ScienceAdvances)。 昆虫是地球上物种数量最多的生物,展现了极其丰富的颜色。昆虫颜色分为色素色(化学色)和结构色;其中结构色是光照射在虫体表面的微观结构上产生折射、衍射及干扰而形成的。鳞翅目昆虫包括各种蛾类和蝴蝶,是人们最熟悉的昆虫之一。鳞翅目翅膀上鳞片具有极其精巧的三维微观结构,可以产生各种结构色。尽管许多动、植物可以产生结构色,但鳞翅目昆虫的结构色是所有生物中最复杂、也是最丰富的。长期以来,学界对昆虫化石鳞片的光学结构知之甚少,也限制了我们对鳞翅目和结构色的起源和早期演化的了解。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”利用新的分析技术,从欧亚大陆中生代蛾类标本中发现了结构色的确切证据,为昆虫鳞片和颜色的演化提供了全新的观点。 南京古生物所博士生张青青和博士后任笑吟在王博和张海春研究员指导下对英国、德国、哈萨克斯坦和中国的侏罗纪蛾类标本以及白垩纪缅甸琥珀中飘翅目昆虫进行了系统调查。尽管这些标本先前已经报道并被研究过,但其中的鳞片结构却被忽视了。团队成员利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、激光共聚焦显微镜、三维光学建模等技术首次分析了这些化石中鳞片的微观结构和可能的结构色。 本研究发现飘翅目昆虫具有单层的融合型鳞片,外形为窄叶性,其形态比已知鳞翅目鳞片所有类型都原始。而侏罗纪的蛾类标本的翅膀鳞片在形状、超微结构以及排列方式上与现生最原始的鳞翅目(小翅蛾科)非常相似。它们的鳞片都是融合型,即鳞片上下层均被表皮填充,不成网格状。鳞片排列方式为一型双层鳞片,即一层大的融合型鳞片(覆鳞)覆盖一层小的融合型鳞片(基鳞),排列成覆瓦状。现生的鳞翅目高等类群多具有镂空型鳞片:上、下分为两层,中间有复杂的三维结构,而呈扁囊状。 本研究发现侏罗纪的蛾类鳞片已经演化出鱼骨状的纳米级光学结构,类似的精细结构只见于现生小翅蛾科部分种类。研究团队利用化石鳞片数据,重建了鳞片微结构的三维光学模型,最终利用光学模拟软件和大型机定量计算出化石蛾类产生的结构色。综合证据表明,侏罗纪早期(约1.95亿年前)的蛾类与现生小翅蛾非常类似,它们的翅膀鳞片已经具有较复杂的光学结构,可以产生银色或金黄色的结构色。这不仅是已知最早的昆虫真实颜色,也是最古老的昆虫结构色,并将该记录提前了至少1.3亿年。 先前经典的发育生物学理论认为镂空型鳞片是最原始的状态,但本研究表明融合型鳞片才是最原始的类型,并且一型双层鳞片应为鳞翅目的基本构型特征。另外,昆虫的翅膀鳞片与羽毛的演化或许有一些共性。先前认为羽毛是鸟类的独有特征,但我国东北长毛恐龙化石表明羽毛也大量出现于非鸟类恐龙。与之类似,本研究表明具结构色的翅膀鳞片(包括一些未知的鳞片类型)在鳞翅目出现之前就已经在一些原始类群(例如飘翅目)广泛存在。 本研究也证实了纳米级的光学结构可以保存在中生代的琥珀、压痕以及印模化石标本中,为复原远古动物和植物的结构色打开了新的窗口。 本项研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。南京地质古生物所绘图师杨定华绘制了复原图。 相关论文:ZhangQingqing,MeyW.,AnsorgeJ.,StarkeyT.A.,McDonaldL.T.,McNamaraM.E.,JarzembowskiE.A.,WichardW.,KellyR.,RenXiaoying,ChenJun,ZhangHaichun,WangBo*(2018)Fossilscalesilluminatetheearlyevolutionoflepidopteransandstructuralcolors,ScienceAdvances4:e1700988.doi:10.1126/sciadv.1700988.122018-04

-

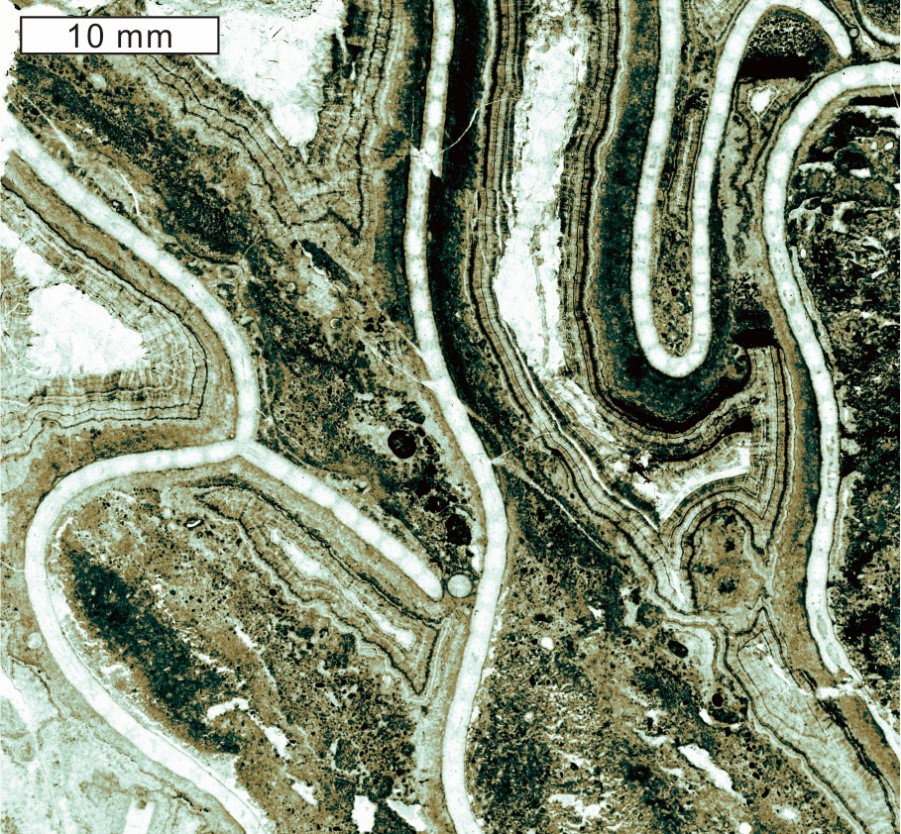

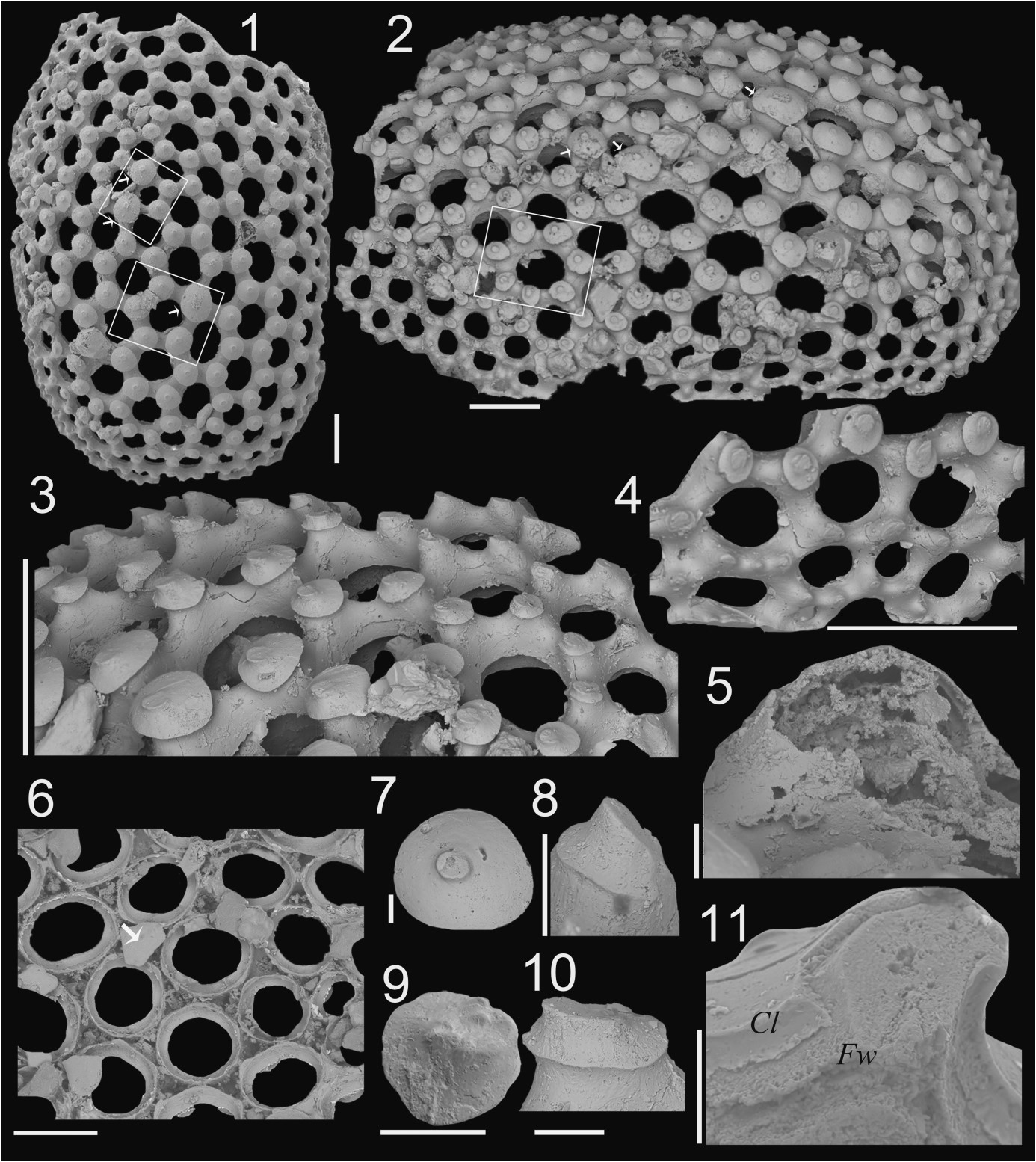

鄂尔多斯盆地南缘发现最早的镣珊瑚化石鄂尔多斯盆地南缘发育保存较好的晚奥陶世生物礁,是研究奥陶纪生物大辐射的经典区域。镣珊瑚是构成生物礁的重要分子,它由许多横切面呈椭圆形、圆形或其他形状的个体组成独特的链状排列,是全球广泛分布的代表性横板珊瑚。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所梁昆博士与加拿大、韩国珊瑚化石专家合作,在我国鄂尔多斯盆地南缘的桃曲坡剖面泾河组中部(桑比阶)发现了已知最早的镣珊瑚化石并命名为“Cateniporatongchuanensis”,该新种的主要特征是长而蜿蜒的链,且链与链之间的连接处极少,代表了镣珊瑚属早期演化形态特征。 同时,本项研究开展了早期镣珊瑚的形态测量学分析,在鄂尔多斯南缘的铁瓦殿剖面背锅山组(凯迪阶)识别出四个镣珊瑚分子,其中包含两个新种“Cateniporajingyangensis”与“Cateniporatiewadianensis”。通过与周边块体的分子比较,发现华北地台的镣珊瑚拥有最高的形态多样性,且与北祁连块体拥有较多的共同分子,揭示了这两个块体在奥陶纪存在较为紧密的古地理联系。而凯迪期东准噶尔、蒙古、华南、波罗的海地区等块体中发育具有独特形态的镣珊瑚则揭示了该属可能为复系类群。 相关文章已经在国际古生物学期刊PapersinPalaeontology在线发表,该项研究得到国家自然科学基金和中国科学院研究基金的资助。 论文相关信息:Liang,K.,Elias,R.J.,Lee,D.-J.2018.Theearlyrecordofhalysitidtabulatecorals,andmorphometricsofCateniporafromtheOrdovicianofnorth-centralChina.PapersinPalaeontology.092018-04

-

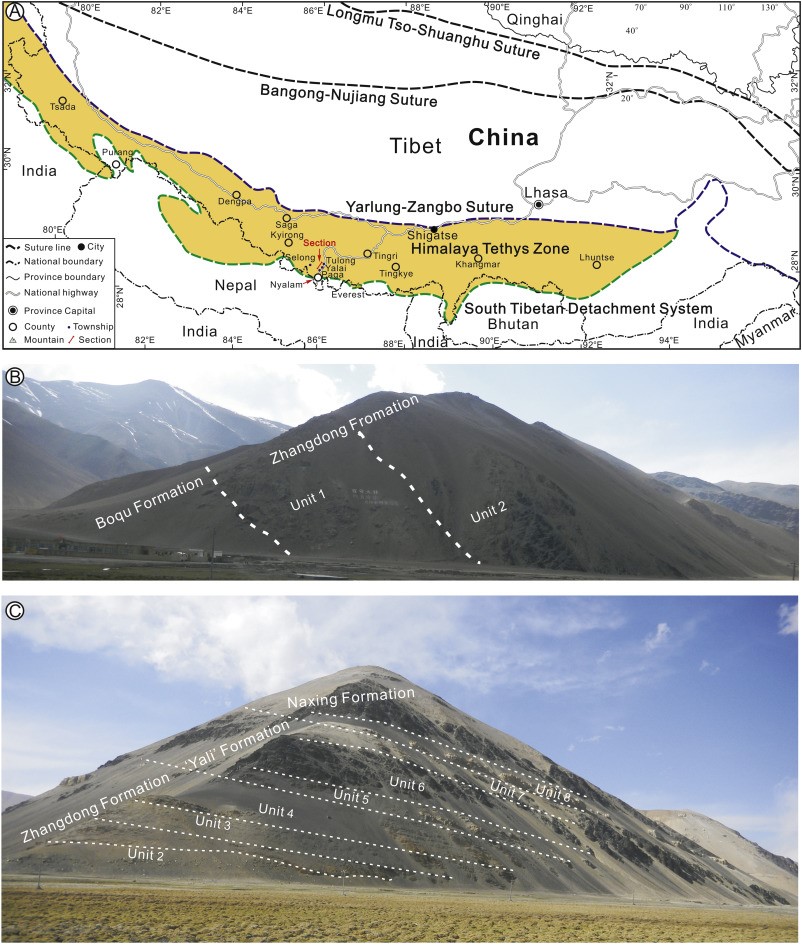

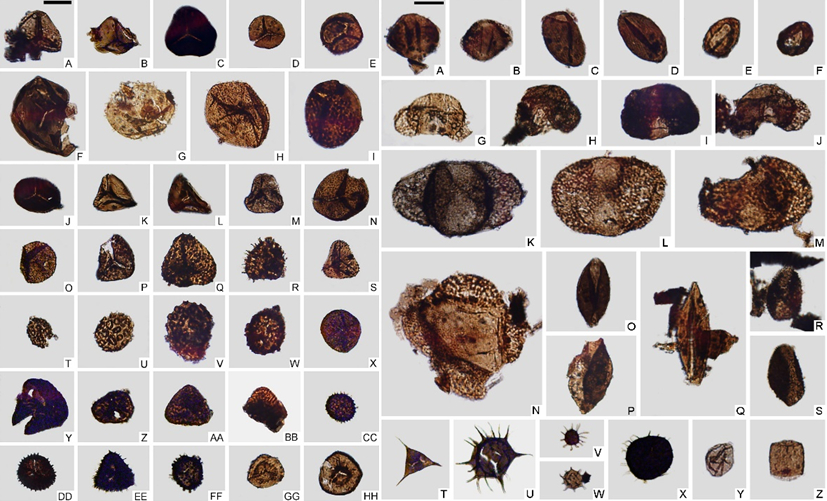

藏南孢粉研究佐证晚泥盆世生物大灭绝可能由缺氧事件导致晚泥盆世生物大灭绝事件造成了当时50%海洋生物物种的灭绝,与这次灭绝事件紧密相关的沉积物是在当时浅海和深海沉积序列广泛分布的Hangenberg黑色页岩。这套黑色页岩被很多古生物学家认为代表了当时在浅海和深海普遍存在的缺氧事件,这一事件也可能直接导致当时50%海洋生物物种的消失。 然而由于目前已知的同时代黑色页岩主要分布于西特提斯洋,在东特提斯洋板块我国华南、印度和澳大利亚等地都没有太多相当黑色页岩的报道。因此,有些构造地质学家怀疑Hangenberg黑色页岩的出现,可能与当时欧美板块上出现的海西造山运动引起的沉积速率增加有关,而并不代表一次从浅海到深海广泛存在的缺氧事件。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员等,通过对藏南喜马拉雅-特提斯区内亚来至土龙之间一套黑色页岩的孢粉学分析,发现这些黑色页岩中产出西欧典型的LN孢粉组合,而这一孢粉组合带是西欧标准的法门最晚期的孢粉组合,层位上与Hangenberg黑色页岩相当。 通过对这套黑色页岩上下地层岩性的观察以及对其中产出的海相疑源类化石丰度变化的统计,刘锋等认为藏南喜马拉雅-特提斯区章东组下部代表潮汐沉积环境的石英砂岩与上覆代表滨海沉积的巨厚黑色页岩直接接触,表明章东组下部确实存在一次明显的海侵事件。 在章东组上部的黑色页岩中,海相疑源类化石完全消失,取而代之的是大量的淡水藻类孢囊——环纹藻。这一现象表明在章东组上部代表的法门最晚期,冈瓦纳的东北缘确实经历了一次明显的海退。 很多学者认为这次海退与当时冈瓦纳中心出现的大规模冰川有关。虽然本次在我国藏南晚泥盆世地层中并没有找到直接的冰川沉积的证据,但却在章东组上部黑色页岩中产出的孢粉组合中发现大量从吉维特—弗拉斯期地层中再沉积而来的典型孢粉化石。这些化石的出现表明这一时期冈瓦纳内陆可能确实存在大规模的冰川运移,从而导致了一些已经固结的中泥盆世沉积体被破坏,从而在法门最晚期再沉积下来。 通过与德国明斯特大学相关人员的合作以及对德国莱茵地区标准Hangenberg黑色页岩的观察与对比,发现藏南喜马拉雅-特提斯区内亚来至土龙之间的黑色页岩所代表的海侵—海退的过程,与同时代标准Hangenberg黑色页岩所代表的海平面变化基本一致。因此藏南喜马拉雅-特提斯区内的这套黑色页岩是与莱茵地区标准Hangenberg黑色页岩可以类比的沉积序列。虽然前者较厚,但是相同厚度的黑色页岩在北非摩洛哥等地也有报道。类似黑色页岩在我国藏南出现表明晚泥盆世法门晚期全球广布的黑色页岩并不完全受控于海西造山运动,而很可能是由于当时在浅海和深海普遍存在的缺氧事件造成的。 同时通过本次研究,对我所老一辈古生物学家——穆恩之院士、王义刚研究员和章炳高研究员在1966-1968珠峰考察报告中划定的岩石地层单位进行了重新的厘定,明确了其具体位置,并建议将藏南喜马拉雅-特提斯区泥盆—石炭系界线置于距亚里组底界高10米处。 相关研究得到中国科学院战略性先导科技专项(XDB03010100)、国家自然科学基金委和德国洪堡基金的资助。 论文相关信息:Liu,F.,Kerp,H.,Peng,H.,Zhu,H.,andPeng,J.,2018,PalynostratigraphyoftheDevonian–CarboniferoustransitionintheTulongsectioninSouthTibet:AHangenbergEventsequenceanalogueintheHimalaya-Tethyszone:Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology.042018-04

-

西藏三叠系孢粉学研究取得新进展三叠纪是全球古地理发生重大变动的时期,这一时期冈瓦纳大陆开始裂解、新特提斯洋扩张形成,位于冈瓦纳大陆北部边缘的青藏高原南部地区是研究上述地质事件的关键区域。长期以来,人们对这一地区三叠纪陆生植物面貌及其区系属性等所知甚少。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所彭俊刚博士与瑞典自然历史博物馆ViviVajda教授、SamM.Slater博士合作,在青藏高原南部三叠系最具代表性的土隆地区开展了孢粉学研究,取得系列新进展。此次研究首次揭示了研究区中、上三叠统孢粉植物群面貌,建立了相对完整、连续的孢粉组合序列,自下而上包括Triplexisporites间隔带、Staurosaccitesquadrifidus延限带、Striatella间隔带、Craterisporitesrotundus延限带和‘Dictyophylliditesharrisii带’。它们与澳大利亚、印度、新西兰等冈瓦纳代表地区的孢粉序列可以很好的对比,为青藏高原三叠系地层划分、对比提供了重要依据。研究通过分析孢粉植物群组成面貌及特征分子分布情况,指出本区晚三叠世孢粉植物群与冈瓦纳大陆Onslow孢粉植物群高度相似,而与我国华北和华南分区的孢粉植物群显著不同,代表了我国晚三叠世一个新的孢粉植物分区—―藏南孢粉植物分区。这是对我国晚三叠世孢粉植物分区研究的重要补充。 论文发表于国际古生物学期刊Alcheringa。本研究得到了中国科学院战略先导科技专项(B类)、瑞典研究理事会及中国留学基金管理委员会的资助。 论文相关信息:PengJungang,LiJianguo,SlaterS.M.,LiWenben,ZhuHuaicheng,VajdaV.,2018.Triassicpalynostratigraphyandpalynofloralprovinces:evidencefromsouthernXizang(Tibet),China.Alcheringa42(1),6786.302018-03

-

华北早寒武世地层发现微网虫骨片化石近日,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生潘兵等人在国际古生物专业期刊JournalofPaleontology上发表了关于华北早寒武世辛集组发现微网虫骨片化石的最新研究成果。 微网虫骨片化石是寒武系第二统小壳化石中的常见化石类型,呈网状结构,网孔近六边形,具形态多样的纽结,主要成分为磷酸钙。这些网状骨片化石最早由Matthews和Missarzhevsky于1975年发现于英格兰下寒武统地层,1981年Missarzhevsky和Mambetov依据其外形似网状且比较小(毫米级)而形象地将其命名为微网虫(Microdictyon),但关于这些微小骨片化石的生物属性尚难以确定。直到1989年,陈均远等人在我国云南澄江生物群发现了保存完整的软躯体化石后,才知道这些网状骨片原来是生长在叶足类动物躯干的两侧,每个躯干的两侧生长有9对网状矿化骨片。虽然微网虫的离散骨片化石在全球下寒武统地层中较为广布,但长期以来在我国的华北地台却没有发现报道。 潘兵等在研究华北地台南缘寒武系第二统辛集组小壳化石的过程中,首次在华北发现了微网虫的离散骨片化石。潘兵等依据所发现的化石材料,通过与前人已经发表离散骨片形态的对比分析,认为仅依据少量的离散骨片很难排除种内变异、个体发育以及不同位置骨片形态的差异,因此在利用离散骨片建立新种时需要更加谨慎地考虑这些因素。 辛集组中的骨片形态与之前报导的某些离散骨片种有许多相似之处(椭圆形强烈隆起的框架、低矮的蘑菇状纽结、分散的纽结顶端等),但又具有一些新的特征,如蘑菇状纽结顶端呈表面平坦的平台状和纽结表面的放射纹。考虑骨片数量较少,无法排除个体发育与种内变异的影响,所以暂时将其当作微网虫未定种(Microdictyonsp.)。文章系统地总结微网虫各个种的时空分布特征,认为微网虫并不适合作为寒武系第三阶的标准化石。通过分析离散骨片的不同形态特征在地层中出现的先后顺序,发现高的纽结出现时间较晚,而低矮蘑菇状纽结可能是一种较为原始的特征。 该发现拓展了微网虫骨片化石的古地理分布范围,为研究微网虫骨片的地层学意义及演化规律提供了新的材料。本项研究得到了国家自然科学基金委、中科院战略先导科技专项(B类)及科技部等的联合资助。 论文信息:Pan,B.,Topper,T.P.,Skovsted,C.B.,MiaoL.Y.,LiG.X.,2018,OccurrenceofMicrodictyonfromthelowerCambrianXinjiFormationalongthesouthernmarginoftheNorthChinaPlatform.JournalofPaleontology,92(1),59–70.212018-03

-

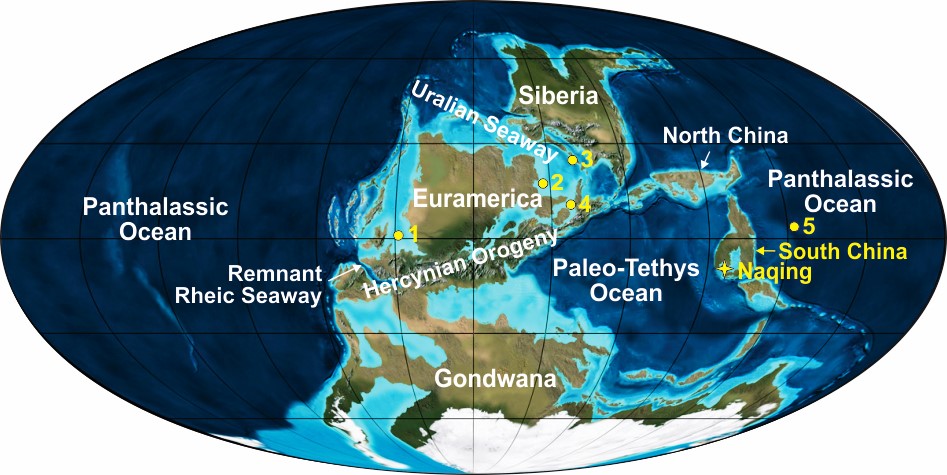

西藏拉萨地块中二叠世有孔虫古生物地理研究取得新认识西藏拉萨地块二叠纪的古地理演化是近年来学术界关注的关键科学问题。它的古地理演化牵涉到北侧班公湖-怒江洋盆及南侧新特提斯洋的开启时间。在二叠纪冰期至温暖期转换的特有气候条件以及基墨里陆块裂解的背景下,不同的地块展现了不同的古生物地理特征。因此,拉萨地块和其它陆块古生物地理上的异同点可以窥探不同洋盆的形成时间。 近日,中国科学院南京地质古生物研究所张以春研究员与成都地调中心及四川地调院的专家合作,共同对拉萨地块中西部措勤县、改则县及仲巴县三县交界处的夏东、扎布耶一带二叠纪地层及有孔虫动物群进行了详细的野外和室内研究。 研究发现在扎布耶一带的地层中含有丰富的Shanita有孔虫动物群。此前Shanita这个属在拉萨地块上仅在申扎地区发现了零星分子。此次在扎布耶剖面上,该属密集产出,并和Neoschwagerina,Verbeekina共生,指示地层时代为中二叠世。该属在扎布耶和申扎地区的发现证实拉萨地块和南羌塘、保山、腾冲、Sibumasu等相似,在古生物地理区系上属于典型的基墨里省(CimmerianProvince)。更重要的是,本次研究在夏东一带中二叠统的上部发现了特有的Nankinella-Chusenella类组合。根据目前的资料来看,它仅分布于拉萨地块的多个剖面(如措勤夏东、申扎下拉、申扎木纠错和八宿县一带)及腾冲地块的北部,而在南羌塘、保山、Sibumasu地块及印度板块北缘却未发现这个特征组合。这种独特的类分布格局意味着拉萨地块和腾冲地块在中二叠世时独立于相邻其它地块,同时指示北侧的班公湖-怒江洋盆和南侧的新特提斯洋可能在中二叠世以前就打开了。 该论文将于近期发表于JournalofAsianEarthSciences杂志上。 论文信息:Yi-chunZhang,Shu-zhongShen,Yu-jieZhang,Tong-xingZhu,Xian-yinAn,Bo-xinHuang,Chun-linYe,FengQiao,Hai-pengXu,2018.MiddlePermianforaminifersfromtheZhabuyeandXiadongareasinthecentralLhasaBlockandtheirpaleobiogeographicimplications.JournalofAsianEarthSciences,inpress.192018-03

-

锶碳同位素研究揭示晚古生代大冰期演变过程是什么原因导致了显生宙以来最大的一次冰期事件近日,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队陈吉涛研究员等通过对相关地层的锶、碳同位素综合研究,认为显生宙最大的一次冰期事件——晚古生代大冰期的发生,是由大陆风化和有机碳在陆地上的埋藏(形成煤炭)所导致,并提出大冰期的最高峰是由有机碳埋藏由大陆转向海洋导致。研究结果对于认识当今地球环境向温室气候转变的趋势带来启示。成果在线发表于最新一期国际知名地学期刊《地质学》(Geology)杂志。 晚古生代大冰期是显生宙以来规模最大的、主要发育在南方冈瓦纳大陆的一系列多幕式的冰期事件。与之前新元古代及奥陶纪末期的冰期事件不同的是,晚古生代大冰期事件是地球上在动植物繁盛以来最重大的冰期事件,记录了陆地自有植被(尤其是维管类植物)以来,唯一的一次从“冰室气候”向“温室气候”的大规模转变。因此,对晚古生代大冰期古气候的系统研究对于认识当今地球系统从“冰室气候”向“温室气候”转变的趋势具有一定的借鉴和启示意义。 本项研究对华南石炭纪–早二叠世连续沉积的斜坡相碳酸盐岩剖面进行了高分辨率、高精度的牙形刺锶同位素研究。该锶同位素曲线间接的反映了当时大陆风化的变化速率,且与当时的泛大陆造山运动、热带雨林的繁盛与衰败、以及泛大陆赤道附近的古气候状况具有密切的联系。 通过将该锶同位素与同时期全球无机碳同位素以及古二氧化碳浓度等的对比研究,佐证了晚古生代大冰期的起始与加强是由大陆风化和有机碳在陆地上的埋藏(形成大量煤炭)导致的,同时首次提出大冰期的最高峰,是在大陆风化整体下降及热带雨林植被更替的背景下,有机碳埋藏由大陆转向海洋所导致。 该研究重新厘定并填补了石炭纪–早二叠世的海水锶同位素变化趋势,为该时期地层对比提供了较为精确的锶同位素地层,是我国申请石炭系“金钉子”的重要工作之一。 同时,该研究为晚古生代大冰期全球古气候变化与古海洋循环提供了有力的生物地球化学证据,是我国对晚古生代大冰期进行多学科交叉研究的综合性成果之一,也是国际上探讨当时环境演变过程和控制因素的标志性成果。 相关研究由南京古生物所与美国加州大学戴维斯分校合作完成,得到了中国科学院、国家自然科学基金委和美国国家科学基金会的联合支持。 论文信息:JitaoChen*,IsabelP.Montaez,YupingQi,ShuzhongShen,XiangdongWang,2018.StrontiumandcarbonisotopicevidencefordecouplingofpCO2fromcontinentalweatheringattheapexofthelatePaleozoicglaciation.Geology,publishedonlineMarch01,2018.DOI:10.1130/G40093.1132018-03

-

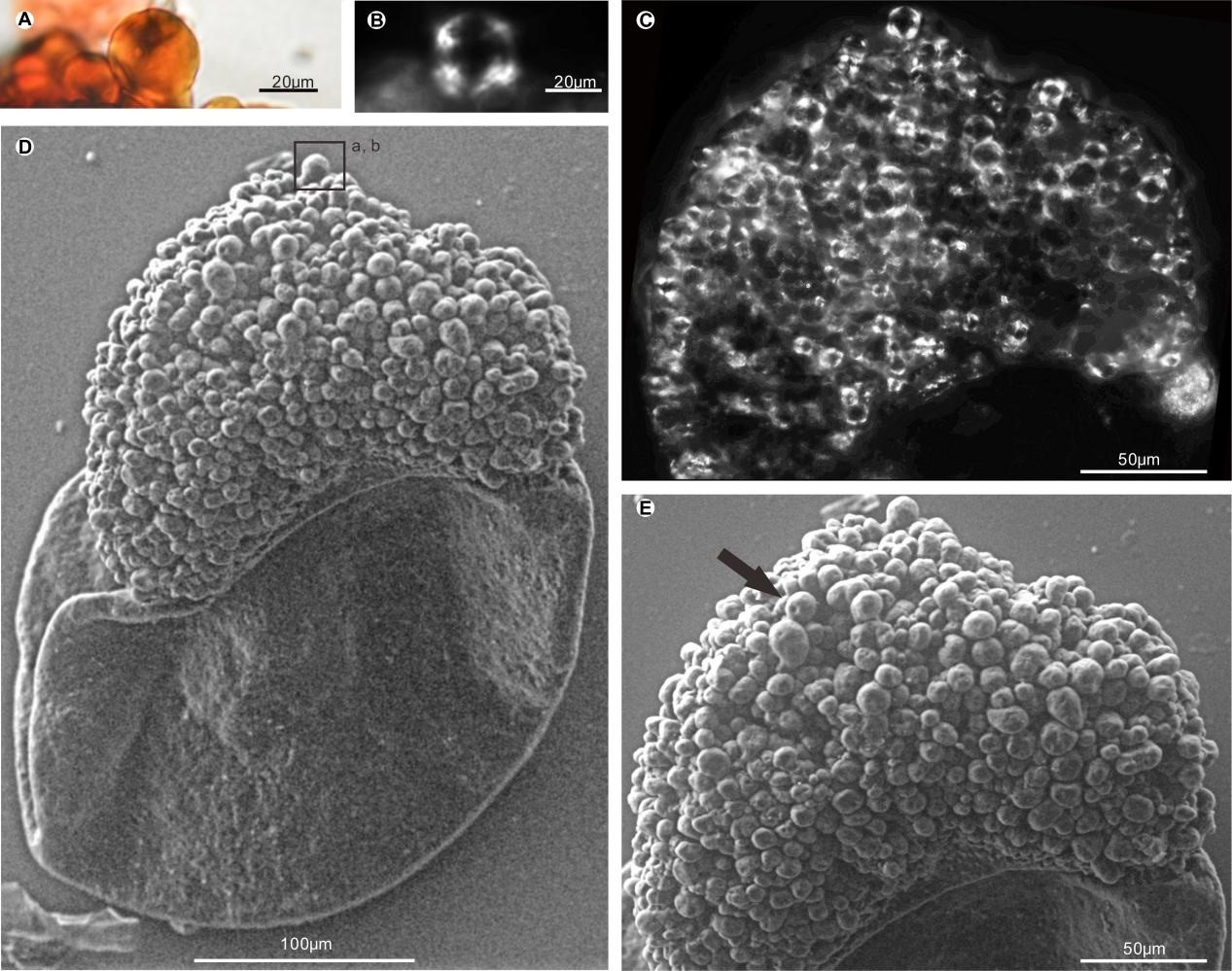

2.8亿年前最早的淀粉化石揭示早期动植物共栖现象作为人类的主要食物来源,淀粉的重要性不言而喻,目前已知的最早的淀粉粒化石产自于距今两百万年前的旧石器时代的石器裂缝中。近日,中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员团队在山西保德2.8亿年前的煤层中发现一种奇特的石松类大孢子,表面被一团圆形颗粒所覆盖,后者被认为是最早的淀粉化石。通过与现生植物种子进行对比,认为这可能属于油质体结构,从而揭示了早期动植物存在复杂的共栖现象。淀粉是由葡萄糖分子聚合而成的,它是大部分绿色植物将光合作用产生的碳水化合物储藏而形成的一种多糖化合物。作为人类的主要食物来源,淀粉被认为对人类生理和文明的演变起到重要作用。 由于淀粉颗粒在土壤中很难长时间保存,因此很多考古学家认为淀粉粒化石在没有石器或一些容器的保护下,保存时间很难超过600年,在第四纪以前的地层出现的可能性更是微乎其微。由于缺乏化石证据,关于植物淀粉对漫长地质历史时期陆地生态系统演化的影响我们还知之甚少。 刘锋等通过与德国明斯特大学及中国科学院地理科学与资源研究所相关研究人员合作,在我国鄂尔多斯盆地东北缘山西省保德县下石盒子组的一层煤层中(亚丁斯克阶,距今2.9-2.8亿年)发现一种奇特的石松类大孢子(异孢植物的雌性配子体),大孢子的近极面被一团圆形颗粒所覆盖。在光学和扫描电子显微镜下的观察发现,这些颗粒呈圆形或多边形,中心都具有一个脐形凹陷,特别是运用正交偏光显微镜观察后发现,大部分颗粒在镜下呈现出明显的双折射和十字消光现象(图1)。这些特征与现生淀粉粒的形态和光学特性完全相符,而且运用X射线能谱对这些颗粒的研究表明这些颗粒主要是由C和O组成,因此也排除了这些颗粒是鲕粒、生物参与合成的草酸、磷酸或碳酸类球晶的可能性。综合来自显微成像和X射线能谱等多方面证据,表明这些颗粒是距今2.9–2.8亿年的淀粉颗粒。 这是目前已知最早的特征明确的淀粉颗粒化石记录,打破一些考古学家认为淀粉颗粒在没有石器或一些容器的保护下很难在第四纪以前的地层中保存的推定。进一步明确在一些特定沉积条件下,例如成煤环境,一些淀粉颗粒被泥土快速地包裹和埋藏可以抑制水和其他细菌、真菌对淀粉颗粒的水解和破坏,因此这些淀粉粒可以在如此漫长的地质历史时期中得以保存。 同时,发现的淀粉粒直径大多大于5微米,而且它们聚集在一起呈团块状出现。很多考古淀粉学的研究表明这些淀粉应该属于复合贮藏淀粉。植物通过光合作用在色素体中合成这类淀粉,使它们在植物体中扮演长期储存能量的角色。这种复合贮藏淀粉主要分布于现生种子的子叶和胚乳中,用来营养植物幼体的发育。但经过对数千张大孢子超微结构图的观察发现这些复合贮藏淀粉颗粒仅分布于大孢子近极面的表面,在大孢子的内部并没类似圆形颗粒的出现(图2)。因此基本可以排除这些淀粉颗粒是用来支持石松类胚胎发育的营养物质。 通过与现生一些依靠动物传播的植物种子对比,研究人员认为这些位于大孢子近极面的淀粉团块,与现生一些种子上常出现的一种被称为油质体(elaiosome)的可食附着体非常接近。 现生种子的脂质体主要是用来吸引蚂蚁、陆地腹足类或鸟类食取种子,从而实现种子的远距离传播。在传播种子的同时,这些动物获得了高能量的营养物质,通过这个过程,动植物建立了紧密的共栖关系。 类似的可食淀粉附着体在早二叠世的大孢子表面出现表明,远远早于最早的蚂蚁和鸟类出现之前,远古的某些石松类植物已经具备了强大的光合作用能力,并能够把光合作用生产的葡萄糖以淀粉的形式大量储存下来,同时利用这些淀粉吸引当时陆地上的一些生物(如蜗牛、蟑螂和多足类)的食取来实现自身种子的传播,从而建立动植物共栖关系。 相关文章已经在线发表在国际权威地质学杂志《Geology》上,相关研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和德国洪堡基金的资助。 论文相关信息:Liu,F.,Bomfleur,B.,Peng,H.P.,Li,Q.,Kerp,H.Zhu,H.C.,S.2018.280-million-yearoldfossilstarchrevealsearlyplant-animalmutualism.Geology,DOI:10.1130/G39929.1.122018-03

-

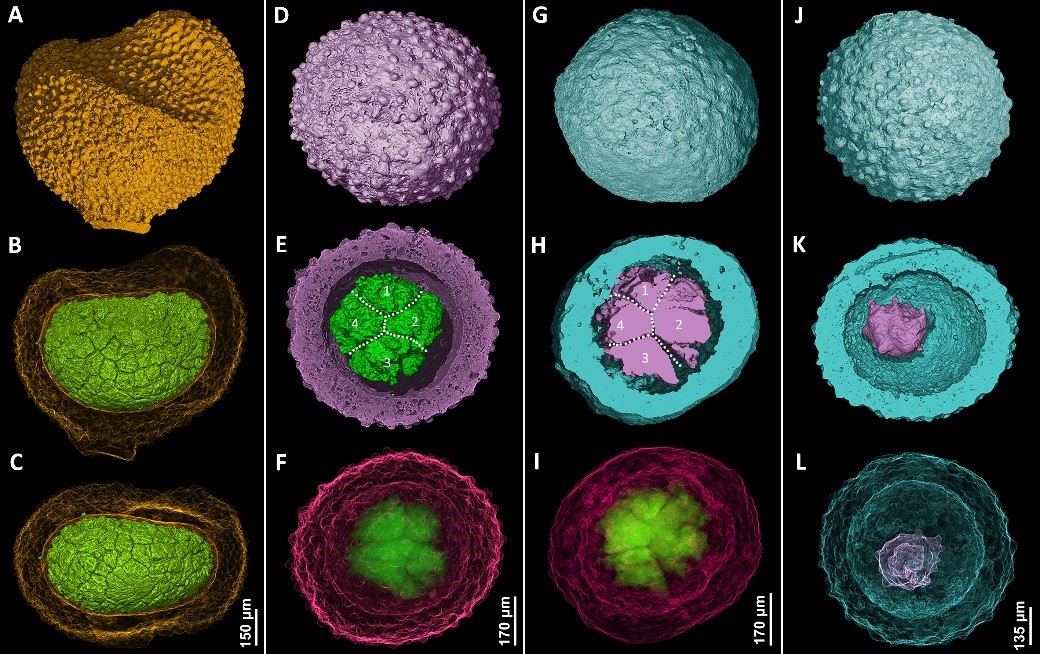

显微CT揭示寒武纪“古球蛋”化石的生物学属性近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员殷宗军等人在国际著名地学杂志《地质学》(Geology)上发表了关于寒武纪早期宽川铺生物群中疑难化石“古球蛋”的最新研究成果。本次研究采用高分辨率显微CT技术首次重构了寒武纪早期磷酸盐化疑难化石古球蛋的三维结构,证明古球蛋化石是后生动物的滞育胚胎(休眠卵)。该研究不仅厘定了古球蛋化石的生物学属性,更重要的是为研究早期动物发育机制的起源和演化、寒武纪早期浅海海洋环境氧化程度,以及评估埃迪卡拉纪-寒武纪转折期疑源类化石的生物学属性带来了新的启示。 古球蛋化石是寒武纪早期全球广布的一种磷酸盐化微体球形疑源类,在我国扬子板块寒武系底部宽川铺组大量出现。自1977年首次报道以来其生物学属性一直不明。虽然有学者猜测它们可能是早期后生动物的卵,但缺乏可靠的证据做支撑。 殷宗军等人采用南京古生物所高分辨率显微CT扫描并重建了古球蛋化石的三维立体结构,发现古球蛋具有实心的瘤状表面装饰、巨厚的多孔状囊包以及囊包包被的处于不同分裂阶段的细胞团。内部细胞团在分裂过程中遵循不增长分裂模式,即生物个体的总体积在细胞分裂过程中无明显变化,而随着细胞分裂的进行,细胞数量越来越多但单个细胞体积越来越小。以上这些生物学特征和现代水生无脊椎动物比如鳃足类、轮虫等的休眠卵非常一致,表明古球蛋化石很可能是寒武纪早期动物的滞育/休眠胚胎。 该发现证明了古球蛋化石作为后生动物休眠胚胎的生物学属性,为研究动物早期发育方式提供了新的材料,佐证了动物胚胎休眠机制的古老起源。埃迪卡拉纪陡山沱组滞育胚胎在埃迪卡拉纪末期消失,但动物的这种特殊的发育机制并未消失,且延续至今。现代水生动物通过发育休眠卵来渡过诸如水体缺氧等不利于繁殖的恶劣环境。古球蛋在寒武纪早期全球广布也暗示当时海洋(浅海)水体的氧化程度远未达到正常水平。该发现为人们重新评估寒武纪早期广泛分布的疑源类化石的生物学属性也带来了启示。论文信息:ZongjunYin,DuoduoZhao,BingPan,FangchenZhao,HanZeng,GuoxiangLi,DavidJ.Bottjer,andMaoyanZhu.EarlyCambriananimaldiapauseembryosrevealedbyX-raytomography.Geology,2018082018-03

-

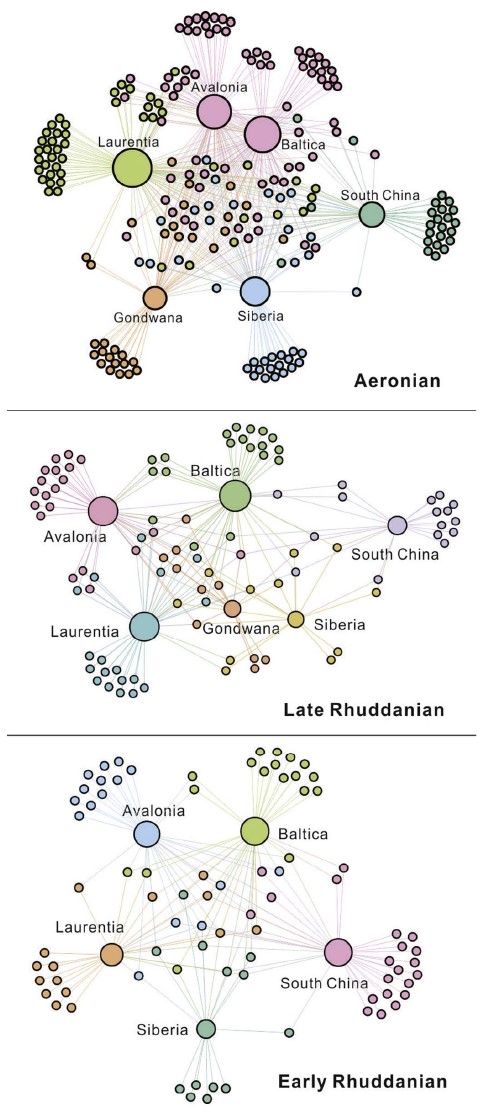

奥陶纪末大灭绝后腕足动物复苏-辐射的古生物地理演化生物大灭绝事件不仅使生态系统和生态结构遭受重创,也会对全球古生物地理格局产生影响,相关研究不胜枚举。然而关于灭绝事件对其后古生物地理的长期影响却罕有探讨。有国外学者对二叠纪末大灭绝后陆生脊椎动物的最新研究发现,存在广布分子在复苏期显著增加,而复苏期之后又减少的有趣现象。 近期,中国科学院南京地质古生物研究所黄冰研究员等对奥陶纪末大灭绝后海洋底栖主要门类——腕足动物的全球古生物地理的研究发现了迥然不同的规律。 该研究基于已发表的资料及最新数据整理,通过来自6个古板块共计809个出现信息,建立了全球腕足动物从志留纪初鲁丹(Rhuddanian)早期(残存期)、鲁丹晚期(复苏早期)到埃隆期(复苏晚期到辐射期)的数据集。运用网络分析法,首次用网络参数平均度、图密度以及模块度拟合了古生物地理研究中的广布性及分区性。 研究发现,大灭绝后的鲁丹期(残存到复苏阶段),全球腕足动物地方性分子增加;这些地方性分子并非新生土著种,而是多为灭绝前的世界性分子,表明其通过收缩分布范围以躲避灾难;直至复苏期这些灭绝前的广布种仍然分布有限,表明全球环境仅局部改善。到了埃隆期,腕足动物开始辐射,表现为地方性分子及世界性分子同时分异的过程,暗示全球环境的快速好转。 该研究还对全球腕足动物目级分类单元从复苏期到辐射期的演化进行了分析。发现以无洞贝与五房贝为主的志留纪类型腕足动物是从埃隆期(大灭绝后3个百万年)才真正取代以正形贝、扭月贝为主的奥陶纪类型,且这些志留纪类型的早期分子几乎都局限于低纬度暖水环境中。此外,这些志留纪类型分子在残存到复苏期几乎仅生活于浅水环境(BA2-3),而到了辐射期,它们已经能逐渐适应较深水环境(有的甚至在BA5的底栖环境中),显示出这些新类型的生境逐渐扩张的过程。 相关成果近期发表于国际知名地学期刊《三古》(PalaeogeographyPalaeoclimatologyPalaeoecology)。 论文信息:BingHUANG,JisuoJIN,JiayuRONG,2018.Post-extinctiondiversificationpatternsofbrachiopodsintheearly–middleLlandovery,Silurian.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology.493,11-19.062018-03