媒体关注

-

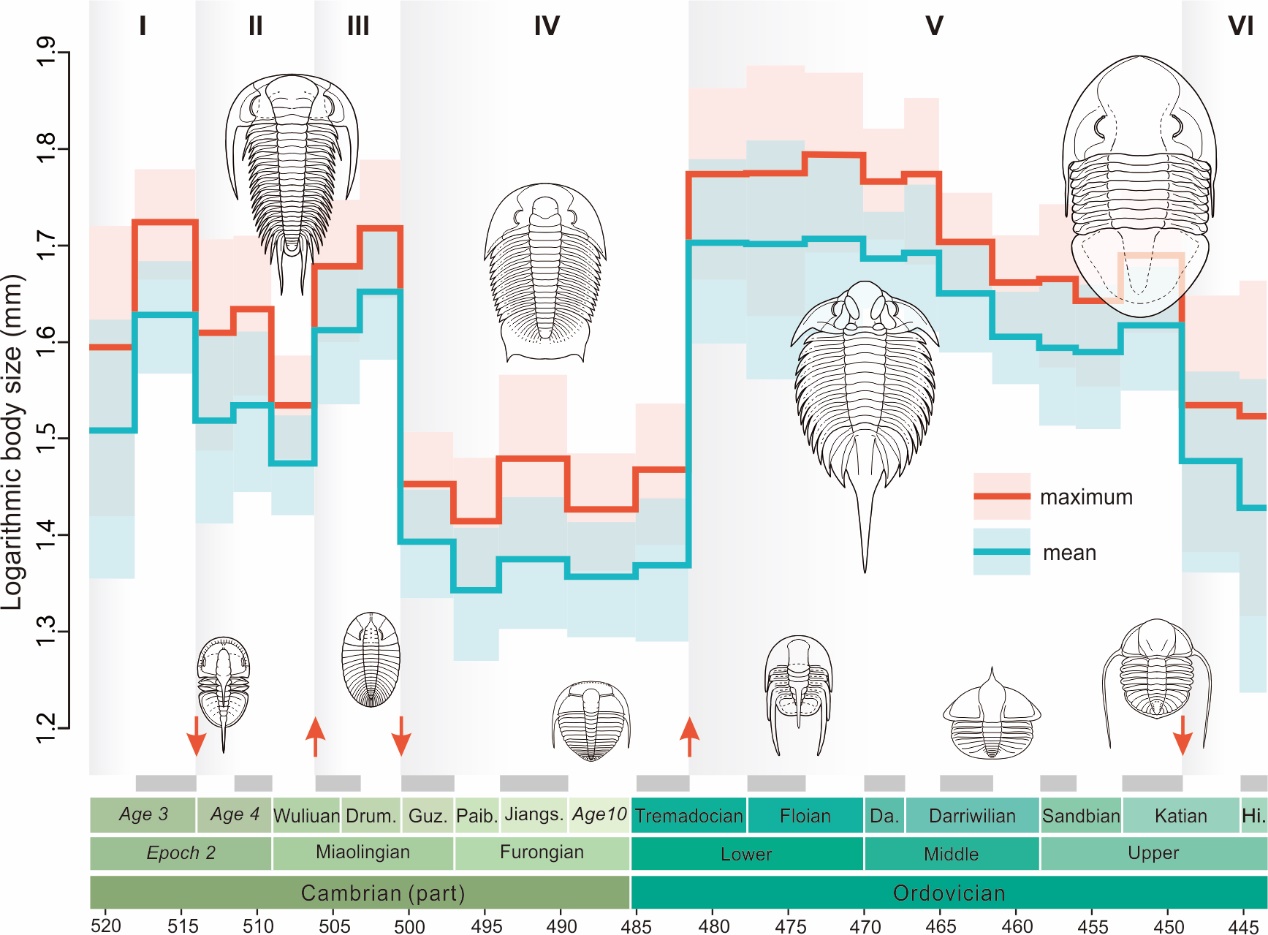

【光明日报】这一谜题,被揭开!在生物的一系列特征中,最直观、最重要的就是体型。当我们描述一种生物时,总是首先想到它的长宽、重量等等,这些都是描述体型的维度。多样化的生物体型是如何演化出来的?对上述问题的探索已持续了百余年,其中影响最为深远的莫过于提出于十九世纪的两条法则。柯普法则认为生物的体型会随着演化自行增大。伯格曼法则强调环境因素如温度对生物体型塑造的重要作用。同时,科学家们也识别出了其他不同的体型演化模式。但是,过去科学家的研究多聚焦于脊椎动物化石类群,对无脊椎动物化石类群的研究甚少。近日,中国科学院南京地质古生物研究所“地球—生命系统早期演化团队”博士孙智新在研究员赵方臣和研究员朱茂炎的指导下,与副研究员曾晗及美国科研人员合作,建立了迄今最全面的寒武纪和奥陶纪三叶虫体型数据库,并对三叶虫的体型演化开展综合研究,最新成果于北京时间5月3日凌晨在线发表于《科学进展》上。三叶虫是最为著名,也是最具标志性的古生物类群之一。在寒武纪到二叠纪的2.7亿年漫长时光中,形形色色的三叶虫曾遍布海洋。三叶虫化石非常丰富,体型差异也很大(从2毫米到超过70厘米),是展开无脊椎动物化石体型演化研究的绝佳素材。本次研究中,科研人员测量了来自1091个三叶虫属的4732个成年背壳的体型值,创建了迄今最全面的全球寒武纪和奥陶纪三叶虫的体型数据库。 分析发现,在全球尺度上,寒武纪和奥陶纪三叶虫体型演化呈现阶段性(幕式演化),即体型在某些事件中发生快速变化,之后长期停滞,直到下一次变化事件。无论是将三叶虫作为一个整体,还是具体分析更小的演化单元,三叶虫的体型演化均没有展示趋势性,这说明柯普法则在三叶虫中不适用。在排除生物自身的演化驱动力后,研究人员将目光转向环境因素。经分析后发现,在海洋缺氧时期三叶虫体型较小,而氧气较为充分时期三叶虫的体型也较大。这种相关性再次为氧气对生物演化的控制提供了重要实证。同时,考虑到大型三叶虫基本都是捕食者,耗氧量高,氧气的这种影响就不难理解了。根据伯格曼法则,气候变冷被认为能够促进体型的增大,比如大象、鲸鱼等生物均是在新生代全球变冷的大背景下逐步大型化的。但从寒武纪晚期到奥陶纪晚期,温度的持续变冷并没有对三叶虫的体型产生明显的影响。相比新生代冰期,三叶虫时代的气候变冷是在含氧量很低的背景下发生的,这或许说明,相比温度,氧含量是更基础的生物体型控制因素。当氧含量上升到一定高度后,气候对体型的影响才逐渐显现出来。 本研究显示,环境恶化导致的三叶虫体型减小情况,要比整体海洋生物多样性的减少早了数百万年,这说明大型三叶虫面对环境变化更为敏感。“三叶虫的例子再次说明大型动物的灭绝可能是环境恶化的警钟,这为我们理解今天的生物多样性危机提供了参考。”孙智新说。 (光明日报全媒体记者苏雁 通讯员姬尊雨 图片由中国科学院南京地质古生物研究所提供)世界上最大的三叶虫完整个体:霸王等称虫标本。中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎供图古生代早期寒武纪与奥陶纪全球三叶虫体型的演化模式,红色箭头为五次重要的体型变化事件,罗马数字为这一时期三叶虫体型演化的六个阶段。图中所示各时期代表性大型及小型三叶虫的线描图来自https://www.trilobites.info,未按实际比例。2025-05-06

-

【中国科学报】最新研究发现海洋含氧量控制三叶虫大小演化生物演化的模式和动力一直是科学界关注的核心问题。体型(body size)是最直观、最基础的生物演化特征,在很大程度上决定了生物与生活环境之间的相互关系。因此,体型的演化模式和驱动机制问题,一直是生态学和生物宏演化研究中关注的焦点。然而,目前我们对大部分无脊椎动物类群的体型演化历史的了解非常有限。近日,中国科学院南京地质古生物研究所“地球-生命系统早期演化团队”孙智新博士在研究员赵方臣和研究员朱茂炎的指导下,与副研究员曾晗及美国国家自然历史博物馆Douglas H. Erwin博士合作,对繁盛于古生代海洋的代表性化石类群——三叶虫—的体型演化开展了综合研究,提出海洋的含氧量控制三叶虫大小演变的新观点。该成果于2025年5月2日在线发表于著名学术期刊《科学进展》(Science Advances)上。科学界对生物体型演化的关注可追溯到十九世纪,这一时期提出的柯普法则(Cope’s rule)和伯格曼法则(Bergmann’s rule)分别强调了方向性演化和温度变化在体型演变中的重要作用,在学界影响深远。此后百余年中,科学家对这些法则的适用范围、驱动机制及体型演化中存在的其他模式进行了深入探索,取得了大量的重要进展。不过,这些研究大部分是针对脊椎动物展开的。虽然无脊椎动物多样性高,化石记录更加丰富,但到目前为止,仅有腕足动物和昆虫等少数无脊椎动物类群的体型演化历史得到了较全面的研究。相关研究在古生代早期海洋无脊椎动物中尤其稀缺。三叶虫是繁盛于古生代早期海洋中的代表性动物,其演化快、物种多样性高且体型变化大(2-700 mm),是探索动物体型演化的理想对象。为此,研究团队选择三叶虫作为深入研究古生代早期动物体型演化模式和驱动力的切入点。为开展这项研究,研究团队测量了来自全球1091个三叶虫属的4732个成年背壳的体型值,创建了目前数据量最大、时间分辨率最高的全球寒武纪和奥陶纪三叶虫的体型数据库。在此基础上,团队结合定量分析手段,在平均约3个百万年的时间尺度上精细重建了古生代早期三叶虫的体型演化历史,并探讨了内外诱因在塑造三叶虫体型演化中发挥的作用。研究首次揭示出古生代早期三叶虫体型的幕式演化特征。进一步综合分析表明,三叶虫的体型演化既不符合假设体型持续增大的柯普法则,也不符合强调温度控制的伯格曼法则,而是受到海水含氧量的调控。这一结论进一步强调了氧气在塑造后生动物早期演化中的重要作用。具体研究结果如下:1. 古生代早期三叶虫体型的幕式演化模式。寒武纪和奥陶纪全球三叶虫的体型演化可划分为六个阶段(phase I-VI),体型在每个阶段内保持稳定,而在各阶段之间发生快速变化。其中,寒武纪第四期早期(约514 Ma)、古丈期(约500 Ma)和奥陶纪凯迪期晚期(约450 Ma)发生了明显的体型缩小事件,而在寒武纪乌溜期晚期(约506.5 Ma)和奥陶纪特马豆克期晚期(约480 Ma)则发生了两次显著的体型增大事件(图1)。统计检验证明这一模式并非化石取样造成的假象。同时,幕式演化模式在寒武纪和奥陶纪时期全球四个主要地理单元均能识别(图2),显示三叶虫体型演化模式主要受到全球而非区域性机制的控制。2.古生代早期三叶虫体型不存在方向性演化。为探索三叶虫整体体型模式是否掩盖了某些类群可能存在的方向性演化,研究团队评估了24个代表性三叶虫科内部的体型演化,结果显示其中大部分科的平均体型不具有显著的演化方向。团队进一步利用本研究构建的三叶虫系统发育树,结合祖先状态恢复、宏演化模型匹配等手段定量评估了古生代早期136个三叶虫科之间的体型演化模式。结果显示大部分三叶虫科的体型演化围绕在整体均值附近,而大型/小型类群在演化树中的各个位置独立地出现(图3)。上述证据均支持三叶虫体型不存在长期演化趋势,排除了柯普定律在这一著名灭绝动物类群中的存在。3. 海洋氧化还原状态控制了古生代早期三叶虫体型演化模式。三叶虫体型的幕式演化与寒武纪和奥陶纪期间的海洋氧化还原波动存在着明显的相关性(图4):三次小型化事件分别与著名的Sinsk、SPICE和HOAE缺氧事件相吻合,从寒武纪晚期到奥陶纪最早期的长期氧含量动荡与小型化阶段IV相匹配,而几乎贯穿整个奥陶纪的大体型阶段(V)与这一时期海洋的持续氧化一致。这一现象表明海洋氧化还原状态变化是驱动全球三叶虫体型演化的关键机制。这一结论为探究氧气对生物体型的控制提供了一个来自海洋无脊椎动物的典型例子,也为支持氧气在早期动物演化中的重要性提供了一条独立证据。相比之下,尽管奥陶纪期间全球温度发生了明显下降,但三叶虫体型的演化与温度变化几乎没有显示相关性(图4)。结合其他相关研究,团队认为温度对体型的控制可能在含氧量超过某个阈值后才显现出来。另外,缺氧事件中,三叶虫的体型变化比全球生物多样性的变化更加敏感,表明体型的下降可能是环境危机的早期预警信号。因此,在评估当今全球变化的影响时,动物的小型化可能需要引起更多的关注。随着当前地球科学领域研究范式的转变,基于化石数据、关注较大尺度变化、依赖定量分析的宏演化研究已成为了解生物演化历史的重要手段。本研究再次显示,相关手段在传统门类化石记录中的应用仍存在着巨大潜力,在未来古生物研究中应予以重视。此项研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金委等项目的支持。论文相关信息:Sun Z., Zhao F.*, Zeng H., Erwin D. H., Zhu M*. 2025. Episodic body size variations of early Paleozoic trilobites associated with marine redox changes. Science Advances, https://doi.org/10.1126/sciadv.adt7572.图1:古生代早期寒武纪与奥陶纪全球三叶虫体型的演化模式,红色箭头为五次重要的体型变化事件,罗马数字为这一时期三叶虫体型演化的六个阶段。图中所示各时期代表性大型及小型三叶虫的线描图来自https://www.trilobites.info,未按实际比例。图2:古生代早期四个主要地理单元(劳伦、东冈瓦纳、西冈瓦纳、波罗的和阿瓦隆)上的三叶虫体型演化模式,1-3为重要体型变化事件。图3:基于系统发育框架古生代早期三叶虫科一级体型演化(A,B)及模型匹配结果(C)图4:古生代早期三叶虫体型演化与环境背景的关系,B为海洋氧化还原状态变化,C为温度变化。2025-05-06

-

【南京日报】海水含氧量决定三叶虫是否“大高个”在我们的印象中,远古动物都是“大高个”。科学家们一直致力于探寻生物体型演化背后的奥秘,这不仅关乎生命演化,更能为理解当下生物与环境的关系提供重要线索。日前,记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,其“地球—生命系统早期演化”团队与美国科研人员合作,建立了迄今数据最全的寒武纪和奥陶纪三叶虫体型数据库,对三叶虫的体型演化开展综合研究,最新成果于北京时间5月3日2时在线发表于《科学进展》(Science Advances)上。针对生物体型演化的模式和驱动力,学界存在许多不同的理论,如柯普法则认为生物的体型会随着演化自行增大,而伯格曼法则强调环境因素如温度对生物体型塑造的重要作用。但是,这些工作多聚焦于脊椎动物类群,对无脊椎动物化石类群的体型研究相对缺乏。三叶虫是生活在海洋里的节肢动物,存在了约2.7亿年。它演化速度快、物种多样性高,且体型差异很大,最小的仅1—2毫米,较大个体长度可达70厘米,是开展无脊椎动物化石体型演化研究的绝佳素材。科研人员测量了1091个三叶虫属的4732个成年背壳的体型值,创建了目前数据最全、时间分辨率最高的全球寒武纪和奥陶纪三叶虫的体型数据库。“我们发现,全球尺度上寒武纪和奥陶纪三叶虫体型演化呈现阶段性,即体型在某些事件中发生快速变化,之后长期停滞,直到下一次变化事件。”南古所博士孙智新介绍,具体来看,在寒武纪和奥陶纪期间,三叶虫发生了5次明显的体型变化事件,其中3次小型化事件、2次大型化事件,科研团队据此将这一时期三叶虫的体型演化分为3个大型化阶段和3个小型化阶段。分析发现,三叶虫体型演化没有展示趋势性,这说明柯普法则不适用于三叶虫。研究目光转向了环境因素。此时,团队发现一个有趣的“巧合”:几次三叶虫体型变化事件与当时海洋中的氧化状态变化在时间上非常一致:体型变小事件恰好与几次海洋缺氧事件相吻合,小型化阶段对应着海洋氧含量动荡或较低的时期,而体型变大事件和大型化阶段则与缺氧的结束和氧化程度的增加有关。“简单来说,这意味着海洋缺氧时期三叶虫体型较小,而氧气较为充分时期三叶虫的体型较大。”研究员赵方臣解释。三叶虫的例子再次说明,大型动物的灭绝可能是环境恶化的警钟,这为我们理解今天的生物多样性危机提供了参考。记者: 张安琪2025-05-06

-

【中国科学报】侏罗虫现形!在标本库躺了7年的化石“逆袭”侏罗虫现形!在标本库躺了7年的化石“逆袭”拥有1.6亿年历史的化石里,究竟封印的是什么?为了给一块侏罗纪化石正名,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)的研究人员与国内外科学家合作,通过化石形态分析等研究,不仅在化石中找到了寄生虫“鼻祖”,还破解了棘头动物门的起源之谜,建立了从“自由生活的轮虫到外寄生的轮虫,再到内寄生的棘头虫”的生态演化路径。近日,相关研究论文发表于《自然》。执着成就“逆袭”界、门、纲、目、科、属、种是生物的7个基本分类等级。其中,界是初步区分不同生命形式的最高分类等级;门是第二级,反映了生物在进化中的主干分支。动物界包含30余个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架。而每个门的起源一直是科学家研究的重点。人类迄今对极少数门级类群的起源仍知之甚少,建立已有200余年的棘头动物门便是其中之一。南京古生物所博士生罗慈航在研究员王博的指导下,与其他学者合作,系统研究了产自内蒙古道虎沟约1.6亿年前的棘头虫化石。该研究填补了棘头虫的演化空白,为揭示棘头动物门的起源之谜提供了实证。不过,这块化石在该所标本库等了7年才开启“逆袭”之旅。“我们在当地老乡处多次见到此类标本,但一直没有专门收集。当时这块7年前收入标本库的化石,被我们鉴定为一类奇怪的蠕虫,但我们一直没有意识到此类化石的重大意义。”谈及研究的缘起,王博对《中国科学报》记者说。分析个中原因,王博认为由于中生代蠕虫化石年代较新,一般被认为缺乏门类起源等关键演化信息,长期以来被学界所忽视。此外,中生代蠕虫往往个体较小、身体结构趋同、分类特征不清,多属于疑难化石,其鉴定要求高、研究难度大。他就曾将琥珀中的绦虫误认成棘头虫。这次预料之外的突破性发现,完全源自罗慈航对科研的热爱。“他提前完成了博士论文工作,没有了毕业压力,恰好又对寄生蠕虫很感兴趣,于是决定利用博士阶段的剩余时间开展一些尝试性研究,却得到了意外收获。”王博说。侏罗虫现形记棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类物种,是一类重要的医学寄生虫。蠕虫状的外形和可外翻的吻突是棘头虫的最典型特征。吻突上有成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内。《科学》曾在1969年报道了棘头虫感染史前人类的案例。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。由于棘头虫的身体构型高度特化,其系统分类位置一直存在很大争议。“此前,科研人员对棘头虫的起源和早期演化知之甚少。”王博介绍,作为一种体内寄生虫,棘头虫化石很难保存,此前唯一的化石记录是来自晚白垩世鳄形动物粪便中的4枚疑似棘头虫卵。因此,中生代蠕虫化石一直是古生物学领域的“冷门”,迄今仅开展了零星研究。此次新发现的棘头虫,由于来自著名的内蒙古道虎沟侏罗纪生物群,因此被命名为“道虎沟侏罗棘头虫”,简称“侏罗虫”。研究团队借助扫描电镜、能谱分析等方法,对其进行精细的解剖学研究,发现侏罗虫身体整体呈纺锤形,分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干。侏罗虫的吻突具有硬化的、略向下弯曲的刺,身体上有约32对纵毛列,类似结构也常见于现生棘头虫。侏罗虫的吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显消化道,其身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。侏罗虫最奇特的特征是位于躯干最前方的颚器。颚器整体向前方汇聚,且前部的颚较小,向后逐渐变大,齿的数量也更多。颚器中的齿整体都朝向身体前方,且所有的颚都不超过棘头虫的身体边界。类似颚器在棘头虫可能的祖先——包含轮虫动物的有颚动物类中广泛存在。填补生态演化空白为进一步确定侏罗虫的演化位置,研究团队构建了一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并展开了系统发育分析。结果表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。虽然近年的分子系统发育分析表明,棘头虫最有可能是轮形动物中一个特化的类群,但它在轮形动物内部的演化发育关系争议极大,学界基于不同形态学证据和分子生物学证据,提出了相互矛盾的数种假说,几乎涵盖所有可能的排列组合。系统发育学分析表明,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,从而在形态学矩阵分析中获得了与分子生物学分析相近的结果,成功弥合了形态学研究与系统发育基因组学研究之间的分歧。该研究为探索棘头动物门的起源和早期演化提供了重要线索——侏罗虫展示了棘头动物先前未知的形态多样性和生态特性。具钩的吻突和较大的体形表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出和蛔虫、绦虫一样寄生在另一种生物体内的内寄生习性,表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪与其他轮虫分化。“中生代蠕虫化石并不是‘研究荒漠’,它们为我们了解蠕虫类形态和生态的演化提供了不可或缺的证据。”王博表示,虽然分子生物学能够解决一些传统形态学研究难以解决的系统发育关系问题,但过渡类型的化石仍然在探究动物身体构型革命性演化中扮演了非常重要的角色。审稿人表示,该工作颠覆了学界对“中生代蠕虫不重要”的传统认知,为棘头虫起源研究提供了重要的古生物学见解。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08830-5《中国科学报》 (2025-04-16 第1版 要闻)2025-04-16

-

【新华社】约1.6亿年前侏罗虫破解棘头虫起源之谜查看详情记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所领衔的国际古生物团队近期在内蒙古宁城道虎沟化石群发现一种约1.6亿年前的奇特远古寄生虫化石——侏罗虫,这一发现破解了长久困扰学术界的棘头虫起源之谜。4月9日,英国《自然》周刊在线发表了这一成果。棘头虫又称棘头动物门,是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、鱼等多种动物。它们有着蠕虫状的外形,可以外翻的吻突上分布着成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内。但关于这类常见寄生虫起源于哪里、跟谁是近亲,此前一直成迷。“由于体内寄生虫很难长久保存,此次研究前,棘头虫的化石非常罕见,迄今只开展了零星研究。而此次的新发现正好为破解棘头虫起源、细致研究它们的形态提供了新的关键化石证据。”领导此项研究的中国科学院南京地质古生物研究所研究员王博介绍,研究团队此次新发现的棘头虫,产自著名的道虎沟化石群,因此被命名为道虎沟侏罗棘头虫,简称侏罗虫。系统发育分析表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群,很可能藏着棘头虫起源的“密码”。从形态上看,侏罗虫体长约1至2厘米,它们的身体呈纺锤形,分成明显的三个部分:吻突、颈和躯干。吻突布满向下弯曲的倒刺,颈部短而灵活,躯干表面覆盖32对纵向纹路,利于在宿主肠道内固定。最奇特的是,侏罗虫躯干的最前端藏着一套“颚器”。颚器前部有小齿,向后逐渐变大,所有齿尖朝前,仿佛一套微型“绞肉机”。侏罗虫的颚器结构与轮虫祖先相似,而钩状吻突又与现代棘头虫相似,这说明它们从自由生活的轮虫演化而来,但为适应寄生生活而特化了头部结构。“侏罗虫堪称从轮虫向棘头虫演化过渡的关键一环。在侏罗纪时期,它们可能已经和现代的蛔虫、绦虫一样,形成了寄生在另一种生物体内的内生活习性。另外,以前科学家一直认为棘头虫起源于海洋,但侏罗虫却发现于陆地环境,这也说明,早期的寄生虫可能最早在陆生动物中‘试水’寄生策略,随后才扩散到海洋。”王博说。(记者王珏玢)侏罗虫化石照片(a)与复原图(b)。(中国科学院南京地质古生物研究所供图,复原图绘制者:杨定华)2025-04-10

-

【科学网】寄生虫“鼻祖”,“不重要”的侏罗虫

拥有1.6亿年历史的化石里,奇奇怪怪,封印的究竟是狼牙棒还是马桶刷?很显然都不是,那么究竟是什么?科研人员为了给这块来自侏罗纪的化石正名,通过化石形态分析等研究,不仅找到了寄生虫“鼻祖”,填补了演化关键环节,更解决了棘头动物门的起源之谜,建立了从“自由生活的轮虫到外寄生的轮虫、再到内寄生的棘头虫”的生态演化路径。由中国科学院南京地质古生物研究所(简称南京古生物所)与国内外科学家合作完成的相关研究成果,4月9日发表于《自然》。执著成就“逆袭”界、门、纲、目、科、属、种,即使你已经把许多中学知识还给课本了,但对于生物的7个基本分类等级,大概还是熟悉的。其中,界是初步区分不同生命形式的最高分类等级,第二级就是门,反映了生物在进化中的主干分支。动物界包含30余个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架。每个门的起源一直是学界研究重点。迄今为止,人类对极少数门级类群的起源,仍知之甚少。棘头动物门便是其中之一,虽然建立已有200余年,但起源问题一直未得到有效解答。文章第一作者、南京古生物所博士生罗慈航在通讯作者、研究员王博指导下,与其他学者合作,系统研究了产自内蒙古道虎沟(约1.6亿年前)的棘头虫化石。研究填补了棘头虫的演化空白,为解决棘头动物门的起源之谜提供了实证。不过,这枚化石在该所标本库等待了7年才开启“逆袭”之旅。谈及研究的缘起,王博向《中国科学报》表示:“实际上,我们在当地老乡处多次见到此类标本,但一直没有专门收集。7年前就收集进标本库这枚化石,我们当时鉴定为一类奇怪的蠕虫,但我们一直没有意识到此类化石的重大意义。”分析个中原因,王博认为由于中生代蠕虫化石年代较新,一般被认为缺乏门类起源等关键演化信息,长期以来被学界所忽视。此外,中生代蠕虫往往个体较小、身体结构趋同、分类特征不清,多属于疑难化石,其鉴定要求高、研究难度大。王博就曾将琥珀中的绦虫误认成棘头虫。这次预料之外的突破性发现,完全缘自罗慈航对科研的热爱。“罗慈航提前完成了博士论文的工作,没有了毕业压力,恰好他对寄生蠕虫很感兴趣,决定利用博士阶段的剩余时间开展一些尝试性的研究,获得了意外收获。”王博说。侏罗虫现形记棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。其最典型的特征是,蠕虫状的外形和可外翻的吻突,吻突上有成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内。《科学》杂志还曾在1969年报道了棘头虫感染史前人类的案例。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。由于棘头虫的身体构型高度特化,其系统分类位置一直存在很大争议。“此前,科研人员对棘头虫的起源和早期演化知之甚少。”王博介绍,作为一种体内寄生虫,棘头虫很难保存为化石,此前唯一的化石记录,是来自晚白垩世鳄形动物粪便中,4枚疑似的棘头虫卵。因此,中生代蠕虫化石一直是古生物学领域的“冷门”,迄今仅开展零星研究。本次新发现的棘头虫,由于来自著名的侏罗纪生物群内蒙古道虎沟,因此被命名为“道虎沟侏罗棘头虫”,简称“侏罗虫”。研究团队借助扫描电镜、能谱分析等方法,对其进行精细的解剖学研究发现,侏罗虫身体整体呈纺锤形,分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干。侏罗虫的吻突具硬化的、略向下弯曲的刺。侏罗虫身体上有约32对仅延伸至身体一小部分的纵毛列,类似的结构也常见于现生棘头虫。侏罗虫的吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显的消化道,其身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。侏罗虫最奇特的特征,是其位于躯干最前方的颚器。颚器整体向前方汇聚,且前部的颚较小,向后逐渐变大,齿的数量也更多。颚器中的齿整体都朝向身体前方,且所有的颚都不超过棘头虫的身体边界。类似的颚器在棘头虫可能的祖先——包含轮虫动物的有颚动物类中广泛存在。填补生态演化空白为进一步确定侏罗虫的演化位置,研究团队构建一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并开展系统发育分析。结果表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。虽然近年的分子系统发育分析已经表明,棘头虫最有可能是轮形动物中一个特化的类群,但棘头虫在轮形动物内部的演化发育关系争议极大,学界基于不同的形态学证据和分子生物学证据提出了相互矛盾的数种不同的假说,几乎涵盖所有可能的排列组合。系统发育学分析表明,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,从而在形态学的矩阵分析中,获得了与分子生物学分析相近的结果,成功解决形态学研究与系统发育基因组学研究之间的分歧。本研究为探索棘头动物门的起源和早期演化提供重要的线索:侏罗虫展示了棘头动物先前未知的形态多样性和生态特性。其具钩的吻突和较大的体型表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出了和蛔虫、绦虫一样,寄生在另一种生物体内的内寄生习性,也表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪已经与其他轮虫分化。“中生代蠕虫化石并不是‘研究荒漠’,它们为我们了解蠕虫类形态和生态的演化,提供了不可或缺的证据。”王博表示,虽然分子生物学能够解决一些传统形态学研究难以解决的系统发育关系,但过渡类型的化石在探究动物身体构型革命性演化中,仍然扮演了非常重要的作用。审稿人也指出,该工作颠覆了学界对“中生代蠕虫不重要”的传统认识,为棘头虫起源研究提供了重要的古生物学见解。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08830-5侏罗虫化石(a)与侏罗虫复原图(b)及现生棘头虫(c)的对比图。复原图绘制:杨定华2025-04-10 -

【中国科学报】《自然》:王博团队利用侏罗纪化石形态分析揭示棘头动物门的起源动物界包含30余个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架。每个门的起源一直是学界研究重点。迄今为止,人类对极少数门级类群的起源,仍知之甚少。棘头动物门便是其中之一,虽然建立已有200余年,但起源问题一直未得到有效解答。论文作者系统研究了产自内蒙古道虎沟(约1.6亿年前)的棘头虫化石。研究填补了棘头虫的演化空白,为解决棘头动物门的起源之谜提供了实证。棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。其最典型的特征是,蠕虫状的外形和可外翻的吻突,吻突上有成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内。《科学》杂志还曾在1969年报道了棘头虫感染史前人类的案例。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。由于棘头虫的身体构型高度特化,其系统分类位置一直存在很大争议。“此前,科研人员对棘头虫的起源和早期演化知之甚少。”王博对《中国科学报》介绍,作为一种体内寄生虫,棘头虫很难保存为化石,此前唯一的化石记录,是来自晚白垩世鳄形动物粪便中,4枚疑似的棘头虫卵。因此,中生代蠕虫化石一直是古生物学领域的“冷门”,迄今仅开展零星研究。本次新发现的棘头虫,由于来自著名的侏罗纪生物群内蒙古道虎沟,因此被命名为“道虎沟侏罗棘头虫”,简称“侏罗虫”。研究团队借助扫描电镜、能谱分析等方法,对其进行精细的解剖学研究发现,侏罗虫身体整体呈纺锤形,分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干。侏罗虫的吻突具硬化的、略向下弯曲的刺。侏罗虫身体上有约32对仅延伸至身体一小部分的纵毛列,类似的结构也常见于现生棘头虫。侏罗虫的吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显的消化道,其身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。侏罗虫最奇特的特征,是其位于躯干最前方的颚器。颚器整体向前方汇聚,且前部的颚较小,向后逐渐变大,齿的数量也更多。颚器中的齿整体都朝向身体前方,且所有的颚都不超过棘头虫的身体边界。类似的颚器在棘头虫可能的祖先——包含轮虫动物的有颚动物类中广泛存在。为进一步确定侏罗虫的演化位置,研究团队构建一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并开展系统发育分析。结果表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。虽然近年的分子系统发育分析已经表明,棘头虫最有可能是轮形动物中一个特化的类群,但棘头虫在轮形动物内部的演化发育关系争议极大,学界基于不同的形态学证据和分子生物学证据提出了相互矛盾的数种不同的假说,几乎涵盖所有可能的排列组合。系统发育学分析表明,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,从而在形态学的矩阵分析中,获得了与分子生物学分析相近的结果,成功解决形态学研究与系统发育基因组学研究之间的分歧。本研究为探索棘头动物门的起源和早期演化提供重要的线索:侏罗虫展示了棘头动物先前未知的形态多样性和生态特性。其具钩的吻突和较大的体型表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出了和蛔虫、绦虫一样,寄生在另一种生物体内的内寄生习性,也表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪已经与其他轮虫分化。审稿人指出,该工作颠覆了学界对“中生代蠕虫不重要”的传统认识,为棘头虫起源研究提供了重要的古生物学见解。侏罗虫化石(a)与侏罗虫复原图(b)及现生棘头虫(c)的对比图。复原图绘制:杨定华相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08830-52025-04-10

-

【科技日报】1.6亿年前“侏罗虫”揭晓棘头动物门起源之谜棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。但是,棘头动物门虽然建立已有200余年,但起源问题一直没有答案。4月10日,记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中国科学院南京地质古生物研究所博士生罗慈航在研究员王博指导下,与多国学者合作的研究成果表明,产自内蒙古道虎沟(约1.6亿年前)的棘头虫化石——侏罗虫,为解决棘头动物门的起源之谜提供了实证。相关研究成果9日发表在国际期刊《自然》上。动物界包含30余个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架。每个门的起源一直是学界研究重点。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。由于棘头虫的身体构型高度特化,其系统分类位置一直存在很大争议。基于不同的形态学特征,不同学者分别提出棘头虫与扁形动物门、鳃曳动物门以及轮虫动物门近缘的观点。然而,分子系统学分析表明,棘头虫最可能是轮虫动物门中一个特化的类群。但是,营体内寄生生活的棘头虫的身体构型与自由生活的轮虫有着很大的差异。同时,由于棘头虫是体内寄生虫,很难保存为化石,其个体微小、身体结构趋同、分类特征不清,多属于疑难化石,因此,中生代蠕虫化石一直是古生物学领域的“冷门”,挑战性极高。研究团队借助扫描电镜、能谱分析等方法,对“道虎沟侏罗棘头虫”化石进行精细的解剖学研究发现,侏罗虫的身体整体呈纺锤形,分成明显的3部分,即吻突、颈和躯干。侏罗虫最奇特的特征是其位于躯干最前方的颚器。侏罗虫的吻突具硬化的、略向下弯曲的刺。侏罗虫身体上有约32对仅延伸至身体一小部分的纵毛列,类似的结构也常见于现生棘头虫。侏罗虫的吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显的消化道,其身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。侏罗虫具钩的吻突和较大的体型表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出了内寄生的习性,也表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪已经与其它轮虫分化。为进一步确定侏罗虫的演化位置,研究团队构建一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并开展系统发育分析。结果表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。侏罗虫(a, 化石照片;b, 复原图)及与现生棘头虫(c)的比较。南京古生物所画师杨定华绘制侏罗虫的复原图。2025-04-10

-

-