科研进展

-

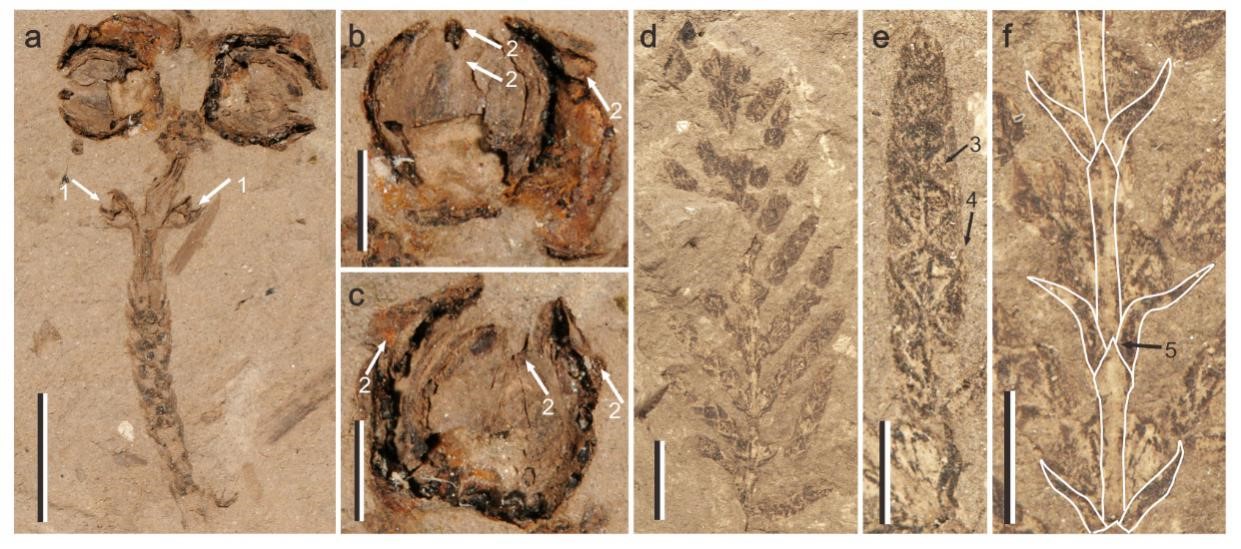

琥珀标本揭示传粉蝎蛉特化的口器形态和习性中生代存在着一类特殊的长翅目昆虫——中生蝎蛉,它们具有特化的、明显伸长的口器,被认为是被子植物大辐射之前的裸子植物的重要传粉者。近日,科研人员通过对约1亿年前白垩纪缅甸琥珀中昆虫化石的研究,揭示了这类生物的长口器的起源。相关研究成果于2020年3月4日在线发表于《科学》(Science)杂志子刊《科学进展》(ScienceAdvances)。 中生蝎蛉广泛分布于我国侏罗纪燕辽生物群、白垩纪热河生物群和缅甸琥珀生物群。在中生蝎蛉总科中,阿纽蝎蛉科(Aneuretopsychidae)是已知第一个具长口器的长翅目昆虫,其口器结构被认为是与跳蚤同源。因此,阿纽蝎蛉科的口器对于我们了解长口器的起源和蚤目的起源具有重要意义。但已知标本都是基于二维的岩石印痕化石,其口器细节结构仍不清楚,并存有很大争议。 中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的硕士研究生赵向东在王博研究员和张海春研究员的指导下,通过对白垩纪缅甸琥珀(约1亿年前)中的阿纽蝎蛉科昆虫的研究,为我们了解传粉和吸血昆虫的早期演化提供了新证据。 研究团队发现阿纽蝎蛉科口器主要包括三个部分:一个细长的舌,其两侧发育有一对散开的外颚叶。其舌的腹侧有横向的凹槽,上面有一个向上开口的食道,作为食物进入咽部的通道;外颚叶的外表面同样有横向的凹槽和硬环,硬环可以控制口器的弯曲程度。在进食时,外颚叶会暂时闭合并包裹住舌,形成功能性的虹吸口器。该形态学特征表明阿纽蝎蛉科口器为下颚起源,从而否定了下唇起源的假说。 研究团队对38个化石类群的54个特征进行系统发育分析,结果表明中生蝎蛉总科为一单系群,其长口器可能起源于二叠纪晚期。 此外,细致的解剖学分析表明,阿纽蝎蛉科和中生蝎蛉总科的口器与跳蚤不同,因此这些蝎蛉都不是蚤目的姊妹群。目前,在缅甸琥珀中已经发现了包括长翅目、脉翅目和双翅目在内的至少5个科的长口器昆虫,进一步表明了白垩纪中期传粉昆虫的多样性和复杂性。 本研究为解释蝎蛉长口器起源、蚤目起源以及白垩纪传粉昆虫演化提供了新见解。 相关研究工作由中国科学院、科技部和国家自然科学基金委资助。南京古生物所方艳高级工程师提供了激光扫描共聚焦显微镜技术支持,画师杨定华绘制了二维和三维复原图。 论文信息:ZhaoXiangdong,WangBo*,BashkuevA.S.,AriaC.,ZhangQingqing,ZhangHaichun,TangWentao,EngelM.S.(2020)MouthparthomologiesandlifehabitsofMesozoiclong-proboscidscorpionflies.ScienceAdvances,6:eaay1259.052020-03

-

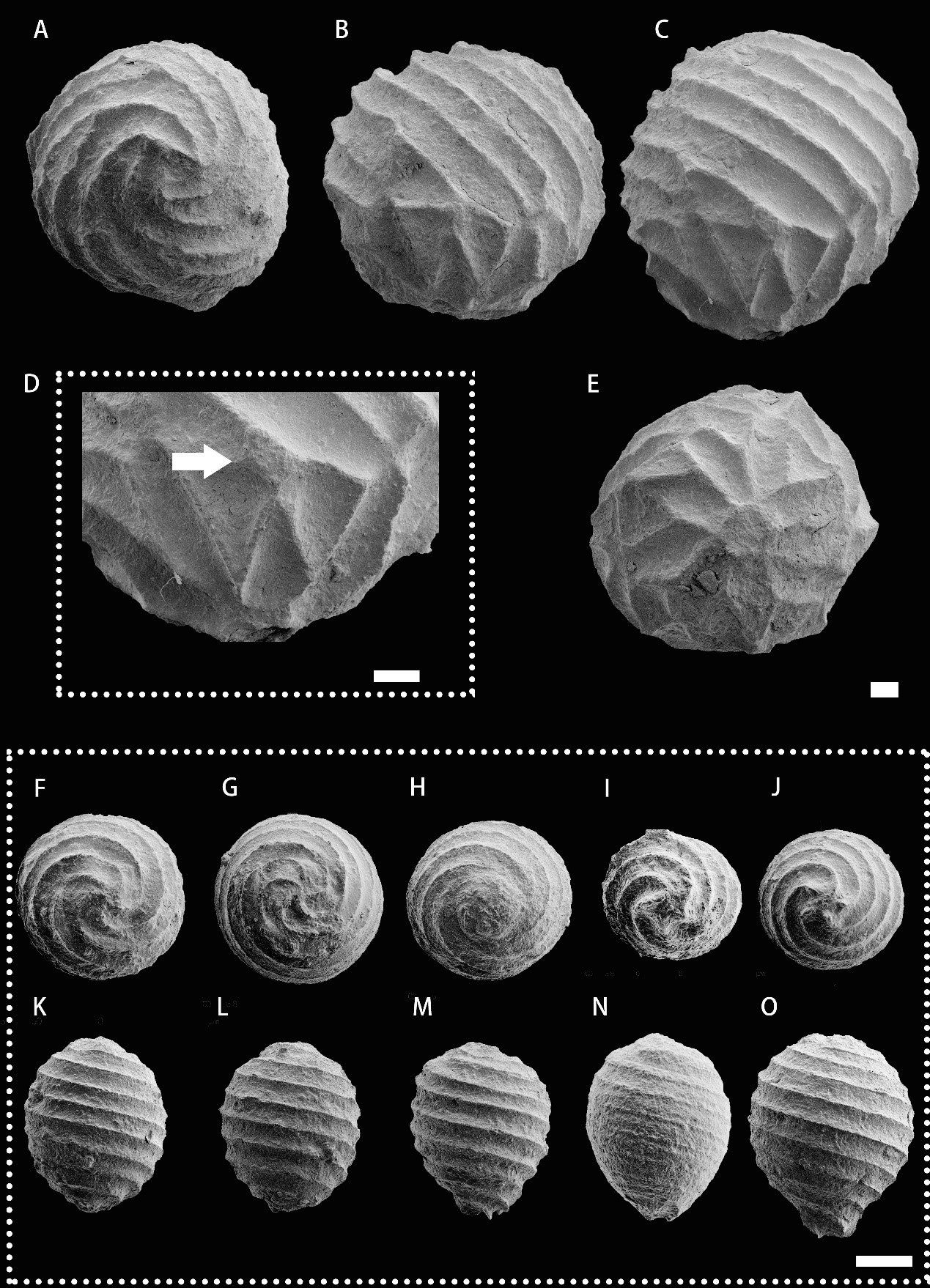

东秦岭志留纪牙形刺研究取得新进展东秦岭陕西岚皋地区的志留系主要是一套碎屑岩沉积,里面含有丰富的笔石化石。而其中有一套灰岩夹层,被命名为白崖垭组。尽管上下地层中笔石非常发育,但是对于白崖垭组的时代界定,却一直存在着争议。2019年,中国科学院南京地质古生物研究所陈中阳博士、博士研究生李超、爱沙尼亚塔林理工大学PeepMannik博士以及中国地质调查局西安地调中心王欣、王健博士等对陕西岚皋田湾村剖面白崖垭组中的牙形刺进行了研究。 研究报道了志留纪兰多维列世特列奇期的牙形刺属Astropentagnathus在中国的首次发现。这个在全球其他地区广泛分布的属,在过去并没有从中国的材料中识别出。本研究中,Astropentagnathus属的两个种(Astropentagnathusirregularis与Astropentagnathusaraneum)均在白崖垭组的材料中被识别出来,进一步扩展了对于Astropentagnathus属分布范围的认识,同时也为白崖垭组时代的界定提供了证据。白崖垭组中所获得的牙形动物群表明,其最低层位为兰多维列统特列奇阶中下部Pterospathoduseopennatus超带,而最高层位为温洛克统下部(大致为Kockelellaranuliformis超带)。 陕西岚皋田湾村剖面和桥西剖面的牙形刺研究对比显示,白崖垭组可能存在一定的穿时性,具体的穿时程度还有待后续深入研究。 该成果已在《远古世界》(Palaeoworld)在线发表,研究得到中国科学院先导专项B类、国家重大科技专项、国家自然科学基金委员会、现代古生物学和地层学国家重点实验室和中国地质调查局等共同资助,是国际地学计划IGCP652的阶段性成果。 相关论文信息:Chen,Z.Y.*,Mannik,P.,Wang,X.,Li,C.,Wang,J.2019.FirstdocumentationofLlandovery(Silurian)conodontgenusAstropentagnathusinChina(Langao,ShaanxiProvince)andtheageofBaiyayaFormation.Palaeoworld.https://doi.org/10.1016/j.palwor.2019.11.002022020-03

-

柏科化石揭示植物类群如何响应白垩纪-古近纪之交气候变化在白垩纪-古近纪之交(约66.0Ma)发生了以非鸟类恐龙绝灭为标志的第五次全球生物大绝灭,这次绝灭事件改变了陆地生态系统和一些生物的演化方向,同期还伴随有全球性降温。在整个生物界中,动物类群跨越白垩纪-古近纪界线前后的形态变化前人已有报道;而对于植物类群如何跨越白垩纪-古近纪之交这一科学问题,迄今所知甚少。 针对这一科学问题,中国科学院南京地质古生物研究所博士后崔一鸣、中国科学院植物研究所王宇飞研究员团队和维也纳大学DavidFerguson教授开展合作研究,在发现黑龙江嘉荫早古新世柏科化石新物种中华美索赛帕里斯(Mesocyparissinica)基础上,从形态学和生态学等方面探究了植物类群如何响应白垩纪-古近纪转折期气候变化。该研究成果“FossilevidencerevealshowplantsrespondedtocoolingduringtheCretaceous-Paleogenetransition”于2019年发表于国际学术期刊BMCPlantBiology。 此研究将Mesocyparis全部5个物种的形态变化置于广义柏科系统发育框架下,发现该属最显著形态变化为该属的球果增大了约1.3倍。同时,类比研究揭示现今柏科近缘类群的球果大小与温度呈负相关,暗示着在白垩纪-古近纪之交,降温很可能驱动了该属球果体积的增大。此外,研究人员推测,球果增大的生物学功能可能是一种帮助种子扩大传播和生存的机制,与取食球果和种子的动物对视觉醒目的大球果的选择偏好有关,这种选择偏好可能发挥了自然选择的作用,拣选并强化美索赛帕里斯属球果增大的性状。而发生在这一时期的鸟类与哺乳动物的快速辐射演化带来了大量潜在的搬运球果和种子的新生类群,为该属的扩散传播增加机会。 更有趣的是,该研究首次定量刻画了在大约70-60Ma的时段内,该属连同水杉属(广义柏科)和Nordenskioeldia(昆栏树科)的分布北界都往南迁移了大约4-5°,即450-550公里。这些发现表明,植物类群的分布北界受到白垩纪-古近纪之交降温的影响而南迁是一个普遍规律。这项研究首次提供了植物类群如何从形态学和地理分布变化两方面来响应白垩纪-古近纪之交气候变化的案例,并拓展了科学界对于植物适应气候变化的认知。 此项研究工作得到了国家自然科学基金委重大项目和面上项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室基础基金项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)以及国家重大科学研究计划“全球变化研究”项目的共同资助。 论文信息:YimingCUI,WeiWANG,DavidFERGUSON,JianYANG,YufeiWANG.FossilevidencerevealshowplantsrespondedtocoolingduringtheCretaceous-Paleogenetransition.BMCPlantBiology,19:402,(2019).https://doi.org/10.1186/s12870-019-1980-y282020-02

-

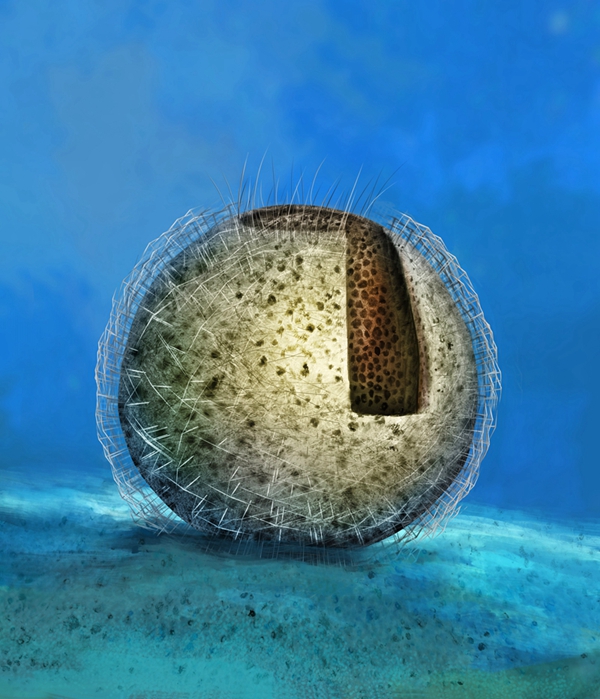

安徽发现距今最早的花骨海绵类化石花骨海绵类(Rossellids)是现生海绵中较为常见的一类六射海绵,外观形态多样,广布于全球深水生态系统中,其生活的水深范围比较广,最深可达6700多米。这类海绵目前被归入松海绵目(Lyssacinosa)、花骨海绵科(Rossellidae)中。尽管松海绵类被认为是一个超级保守的类群,其最早的化石记录发现于奥陶纪地层中,然而并没有任何证据显示花骨海绵类可见于早古生代地层中。有关花骨海绵的化石记录通常见于新生代地层中,骨针多以散落状态保存,其中大部分属种的模式标本均为现生花骨海绵。截止目前,花骨海绵最早的化石记录可追溯至白垩纪,这一记录也得到了最新的分子古生物学研究结果的支持。然而,白垩纪仅有的一枚完整的花骨海绵标本因其特征骨针的退化,分类位置仍待商榷;而其他花骨海绵标本则均为零星、松散的骨针,据此无法建立相关属种。 2019年,中国科学院南京地质古生物研究所李丽霞博士等人在安徽省南部泾县北贡特异埋藏海绵动物群中发现并报道了奥陶—志留纪过渡期的花骨海绵化石。该标本呈球状或卵状,壁较厚,表面具进水孔。海绵体主要由六射骨针(hexactin)和十字骨针(stauractin)组成松骨网状骨骼。海绵体表皮边缘由以五射骨针(pentactin)代表的下向皮层骨针(hypodermalia)相互叠覆组成。突出骨针(prostalia)主要是五射骨针及少量六射骨针。海绵体具较坚硬底部,未见根须骨针(basalia)。鉴于其特征有别于花骨海绵类中的其他属种,故以中国古花骨海绵(Palaeorossellasinensisgen.etsp.nov)为模式种,建立古花骨海绵属(Palaeorossellagen.nov.)。 此次所发现的花骨海绵标本具有典型的、特征性的骨针及排列方式,其保存完整的骨骼结构不仅为精确地确定其分类位置提供了可能,也为探明该类海绵的系统演化提供了非常重要的材料。这是目前已知最早的花骨海绵类化石,可将其化石记录提前了3亿多年。 一般地,就海绵动物而言,尤其是六射海绵,其很多类群的演化是非常保守的,一些特征在早古生代甚至更早的类群中就已经出现,因此寻找早期特征保存完整的海绵化石进行研究对于探索海绵动物的起源和系统演化有着非常重要的作用,同时也为分子古生物学研究提供诸多关键信息,较为精确地限定其祖先类群起源和演化的关键时间节点,大大提升了研究的精度。 相关成果近期作为封面文章发表于国际刊物PalaontologischeZeitschrift,该研究得到中国科学院战略先导专项(B)、国家自然科学基金及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。 相关论文信息:LixiaLi,DorteJanussen,RenbinZhan,JoachimReitner,2019.OldestknownfossilofRossellids(Hexactinellida,Porifera)fromtheOrdovician–SiluriantransitionofAnhui,SouthChina.PalaontologischeZeitschrift,93(4):559-566.242020-02

-

白垩纪轮藻化石研究揭示现代轮藻植物群起源在全球相对海平面较低的背景下,陆地湖盆系统于侏罗纪晚期至白垩纪早期在全球扩展,由此轮藻植物群得到了发展,棒轮藻科逐步扩大,并占据主导地位。晚白垩世早期(塞诺曼期至土伦期),连续的轮藻化石记录十分匮乏,但是该时期却是轮藻演化史上的一个重要时期,因为晚白垩世晚期(坎潘期至马斯特里赫特期)棒轮藻科几乎被轮藻科取代,并与现代轮藻植物群面貌相似。近期,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的李莎博士、王启飞研究员和张海春研究员与中国地质大学(北京)万晓樵教授、张翼翼教授以及西班牙巴塞罗那大学Martín-Closas教授合作,研究了松辽盆地“松科1井”(南孔)的轮藻植物群,为揭示现代轮藻植物群的起源提供了重要参考。“松科1井”科学钻探工程是国际大陆科学钻探计划框架下第一口陆相白垩系科学钻探井,为研究提供了土伦期到圣通期的轮藻化石材料。晚白垩世土伦期至圣通期的轮藻植物群化石记录在全球范围内十分匮乏,主要是由于当时全球海平面较高,非海相地层分布有限。松辽盆地土伦期至圣通期的轮藻植物群包括大量轮藻科分子:Nodosochara(Turbochara)heilongjiangensiscomb.nov.,Lamprothamniumellipticum,LychnothamnusbarbosaiandLychnothamnusquantouensiscomb.nov.,以及少量棒轮藻科分子:Atopocharatrivolvisvar.restricta。其中,Lychnothamnus属在土伦期的出现是该属在欧亚大陆的最早记录。A.trivolvisvar.restricta在欧洲见于阿尔布阶?–赛诺曼阶,它在松辽盆地属于孑遗种。这些发现表明,棒轮藻科在土伦期至圣通期已失去其在早白垩世的主导地位,轮藻科开始占据优势,这比以前的认识向前推进了800万年。该时期松辽盆地含轮藻的沉积相主要为大型浅水、永久性淡水湖泊和沼泽环境,与全球大多数地方的咸水沉积不同,这也解释了该时期轮藻植物群在松辽盆地繁盛的原因。 研究成果在国际古生物学期刊ReviewofPalaeobotanyandPalynology在线发表。相关研究得到国家自然科学基金(41972018、41602003、41688103)、中国科学院先导专项B类(XDB26000000)、西班牙经济与竞争部(SpanishMinistryofEconomyandCompetitiveness:CGL2015-69805-P)和欧洲区域发展基金(EuropeanRegionalDevelopmentFund:CGL2015-69805-P)的共同资助。 相关论文信息:Li,S.*,Wang,Q.F.,Zhang,H.C.,Zhang,Y.Y.,Wan,X.Q.,Martín-Closas,C.*,2019.FillingagapintheevolutionofcharophytesduringtheTuroniantoSantonian:Implicationsformodernphysiognomy.ReviewofPalaeobotanyandPalynology,https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2019.104154202020-02

-

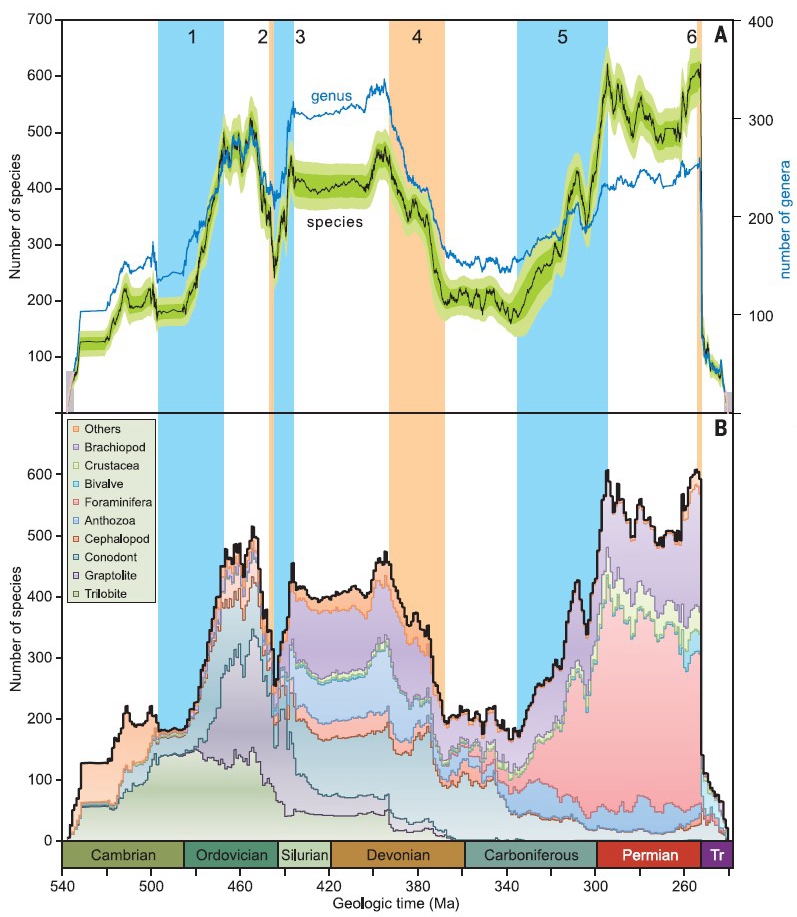

中国科学家牵头揭秘古生代海洋生物多样性演化在中国科学院战略性先导科技专项(B类)“关键地史时期生物与环境演变过程及其机制”等的支持下,由南京大学、中国科学院南京地质古生物研究所等共同完成的有关寒武纪至三叠纪早期海洋无脊椎动物生物多样性演化的论文于1月17日在美国《科学》(Science)杂志在线刊发。该研究利用古生物大数据、超级计算、模拟退火算法和遗传算法等全新的方法和手段,基于化石记录重现了生命演化历史,改变了当前对古生代海洋生物多样性演化的认知。 生命起源与演化是世界十大科学之谜,也是《科学》杂志列出的125个重大科学问题之一。了解地球上生命的演化历程,是人类了解自身由来、以及未来演化的重要手段。地球上曾经生活过的生物中99%以上已经灭绝,但只有很少一部分能保存为化石,如何通过不完整的化石记录重建地球历史生物多样性的变化规律是一个重大科学难题。此外,在地球历史中,曾经发生过重大的生态系统和环境的突变,导致了多次生物大灭绝事件。利用古生物数据库重建地质历史全球生物多样性模式,揭示地球生命的演化历史,以及与环境变化之间的关系,可以为了解当前的地球生物多样性危机提供重要启示。 为了建立古生代(约5.4亿年-2.4亿年,相当于寒武纪至三叠纪早期)海洋生物多样性曲线,项目团队自2000年开始收集了大量已发表的地层剖面和化石记录,并于2006年统一纳入由南京古生物所自主建设的古生物学和地层学数据库(GBDB数据库),本次研究从中遴选了3112个地层剖面、11268个海洋化石物种的26万化石数据作为研究的对象。 国际同类研究通常基于编目式数据库的方式进行多样性统计分析,分辨率低,难以准确重现生命演化的精细过程。为了根本地解决这一问题,团队结合了模拟退火算法和遗传算法,自主开发了基于并行计算的约束最优化方法-CONOP.SAGA。利用“天河二号”超级计算机,经过反复计算和验证,获得了全新的寒武纪-三叠纪海洋无脊椎动物的复合多样性曲线,其统计时间分辨率约为2.6万年,较国际同类研究的精度提高了400倍左右。 该项研究表明,前人使用的低分辨率且不均一的时间标尺,会直接影响对古生物多样性的估算,导致无法准确评估生物多样性的变化速率和模式,并可能掩盖突发性的重大事件以及短时间的剧烈波动。 新建立的多样性变化曲线更加准确地重现了地质历史中最大的三次生物灭绝事件和两次重大生物辐射事件的精细过程。其中,2.52亿年前发生了人类迄今为止识别出的最大规模的生物灭绝事件,导致约80%的海洋生物在数万年内迅速灭亡,这一事件的发生,与当时全球气候的快速升温密切相关。两次重要的生物辐射事件,分别发生在4.9-4.7亿年前和3.4-3亿年前,并均与当时全球气候的逐渐变冷同步。深刻理解这些重大生物事件的驱动机制,对于我们认识当今地球生物多样性以及人类面临的第六次大灭绝及其与全球气候变化之间的关系具有重要启示意义。 地质历史中生物多样性的重大变化,通常也伴随着环境的剧烈波动。论文选取了六种与气候变化密切相关的环境指标,包括碳、氧、锶同位素、沉积物质总量、大气二氧化碳含量等。虽然这些环境指标还缺少高分辨率的时间约束,但初步的分析表明,大气二氧化碳含量是一个表现出与生物多样性存在相似的长期模式的环境因素。未来需要建立高时间分辨率的环境因素曲线,可以与生物多样性曲线进行更加准确、可靠的对比分析,从而识别各种环境指标与多样性变化之间是否存在因果关系。 此项研究采用了全新的技术手段,部分解决了深时(Deep-time,通常指人类出现之前的历史)高分辨率时间标尺建立的难题,从而可以在接近现代长尺度生态研究的水平上验证或评估生物或古生物学的假说。 此项研究是地球科学与数据科学相结合的一项突破。在GBDB数据库建设经验等的基础上,2019年由中国科学家倡议、13个国际组织与机构共同发起的国际大科学计划-“深时数字地球”(DDE),致力于搭建全球地球科学家与数据科学家合作交流的国际平台,推动地球科学在大数据时代的创新发展。在DDE计划的框架下,基于全球地质大数据与更加高效的超算方法,重建完整的生命演化历史将得以实现。 此项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委和国家重点研发计划等项目的支持。 论文相关信息:Jun-xuanFan,Shu-zhongShen*,DouglasH.Erwin,PeterM.Sadler,NormanMacLeod,Qiu-mingCheng,Xu-dongHou,JiaoYang,Xiang-dongWang,YueWang,HuaZhang,XuChen,Guo-xiangLi,Yi-chunZhang,Yu-kunShi,Dong-xunYuan,QingChen,Lin-naZhang,ChaoLi,Ying-yingZhao,2020,Ahigh-resolutionsummaryofCambriantoEarlyTriassicmarineinvertebratebiodiversity,Science,367-6475,pp.272-277.DOI:10.1126/science.aax4953172020-01

-

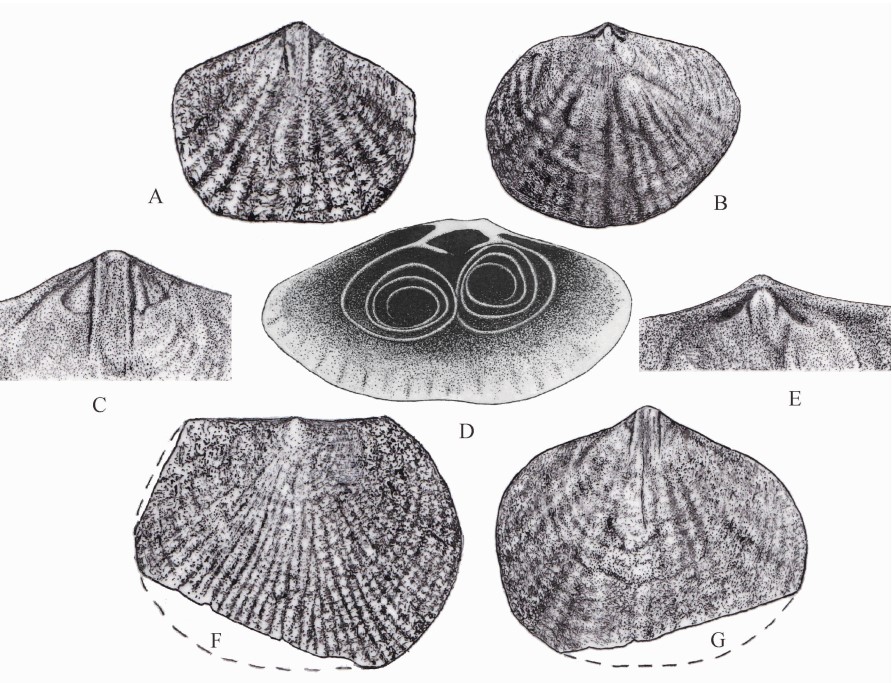

研究发现华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志奥陶纪末大灭绝是显生宙第一次生物灾变事件,也是古生代演化动物群经长期大辐射而颇具规模后所遭受的第一次重创。它造成了海洋生物约50%属和80%种消亡,灭绝量值居于‘五大灭绝事件’中的第二位。奥陶纪末大灭绝由两幕组成,它的首幕与冈瓦纳大陆冰盖高峰期同时,通常认为始于凯迪末期到赫南特早期,新的凉水动物群占领全球许多海域;次幕发生于赫南特晚期之初,起因于冰盖消融,气候快速回暖,海平面大幅上升,凉水动物群(特别是海洋底栖优势生物腕足类和三叶虫动物群)整体消亡。在已有的研究中,第一幕后广泛出现的赫南特贝腕足动物群(HirnantiaFauna)常被视作是这次大灭绝的肇端标志。华南扬子区富产这个动物群,大量资料记录了当时全球环境的巨变和生物群繁盛、消亡的历史。 2019年,中国科学院南京地质古生物研究所戎嘉余院士和黄冰研究员在《地质学报》发表论文《华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志—腕足动物稀少贝组合(ManosiaAssemblage)及其穿时分布》,通过对相关层段中腕足动物群的深化研究,为华南奥陶纪末大灭绝的肇始标志提出了新的认识。上扬子区发育大灭绝第一幕的观音桥层(介壳相)与灭绝前的五峰组(笔石页岩相)之间的以及下扬子区新开岭层之中的“混合相地层”,这段地层代表了奥陶纪最晚期沉积-生物-环境发生重大变化的过渡阶段,记录了南方大陆冰盖的形成对华南各地产生不同影响的开始。这一蕴含大灭绝开始过程的关键地层与所含化石群,因地层厚度小,研究少,长期未被重视。该研究根据半个多世纪积累的材料,系统记述了“混合相地层”的优势化石腕足类稀少贝(Manosia),并确立了它的分类地位。 通过识别稀少贝组合(ManosiaAssemblage)的基本特征和时空分布,该研究探讨了它的群落生态、环境及其标志意义。奥陶纪末的华南板块,处于一个相对孤立的古地理位置,且稀少贝幼虫的漂浮能力不强,故它始终未能“飘洋过海”、离开华南板块一步;尽管如此,东西向从滇东北到苏南,南北向从陕南到黔北,易变稀少贝(Manosiainconstanta)成为一个灭绝初始阶段的机遇泛滥属种,遍布于整个扬子海域,并栖居于相对较深、低能、贫氧的海底水域。该文根据对已知产地稀少贝地层分布的厘定和笔石化石带资料,确定稀少贝组合的地层历程是从上奥陶统凯迪阶顶部到赫南特阶下中部;其短暂的历程反映了全球气候和海洋环境大规模扰动对扬子海域不同地区造成不同影响的开始阶段。 新的研究揭示,稀少贝腕足动物组合的时空分布有一个“先浅水、后深水”的穿时过程:1)在上扬子区浅水海域,这个组合仅限于凯迪末期,几乎同时迁移到较深水域并可延续到赫南特初期;2)赫南特早期,该组合侵入到下扬子深水海域,并在中期灭绝。华南奥陶纪末大灭绝的肇端并非始于赫南特初期,而是凯迪末期;其标志不是赫南特贝动物群本身,而是稀少贝组合的出现。中国的研究成果可能指示:冈瓦纳大陆冰盖的形成对世界其他板块不同水深海域的影响是穿时的,不是瞬时的。这就表明赫南特早中期扬子海域生物群的分布与演化是非常复杂的。 奥陶纪末生物大灭绝,是显生宙唯一一次与大规模的冰川活动、全球气候强烈变冷和变暖、世界范围的海平面大幅下降和上升有密切关联的特大灾变事件。 论文相关信息:戎嘉余,黄冰.2019.华南奥陶纪末生物大灭绝的肇端标志—腕足动物稀少贝组合(ManosiaAssemblage)及其穿时分布.地质学报,93(3):509-527.152020-01

-

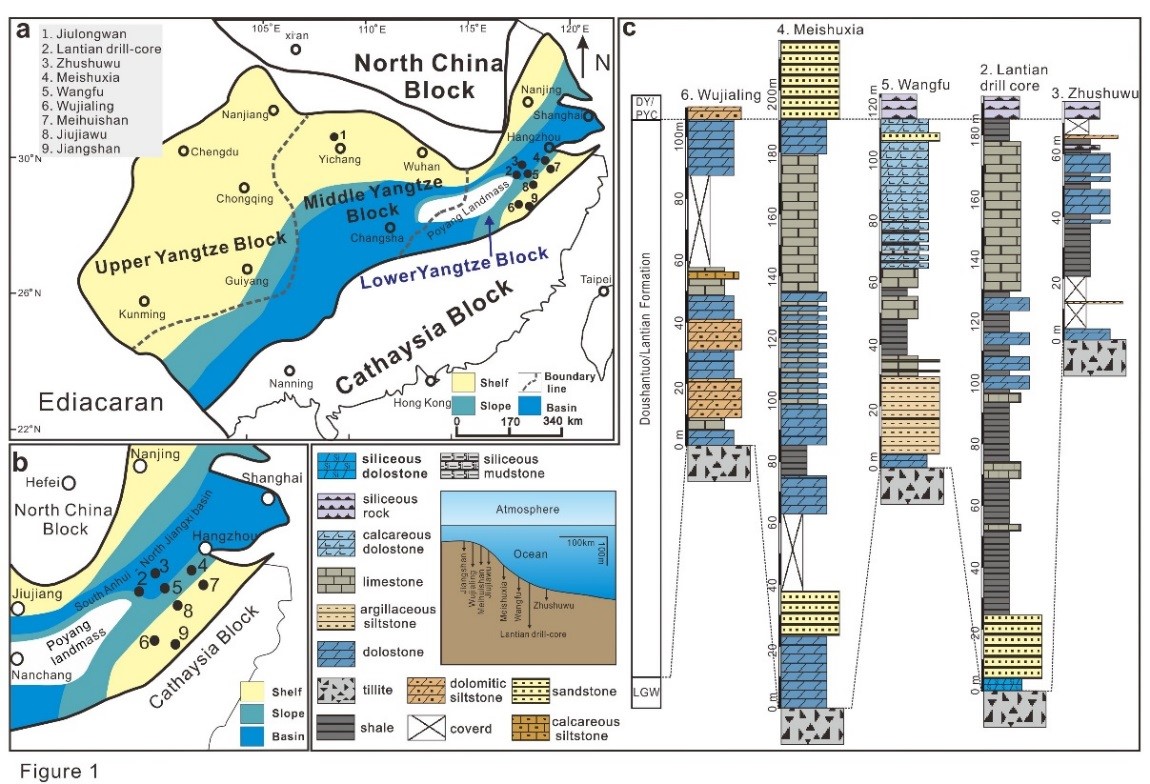

下扬子区埃迪卡拉纪碳硫同位素时空分布研究取得新进展新元古代埃迪卡拉纪是早期生命起源和多细胞生物演化的重要时期,也是海洋环境的演化,特别是深层海水发生氧化的重要阶段。因此埃迪卡拉纪古海洋环境的恢复一直是本领域研究的热点。 我国埃迪卡拉纪地层主要分布在以峡东地区为代表的华南扬子地台,是研究新元古代晚期古海洋环境的理想地区。经过几十年的不懈努力,学界前辈们基于我国及国外的地层,对埃迪卡拉纪的古海洋的恢复得出了多种结论,主要观点包括:1)部分学者认为早中期的埃迪卡拉纪深层海水是铁化的,即深层海水的氧化还原状态类似于25亿年前的太古代海洋,水环境中充斥着游离的二价铁离子,这种铁化的海水一直持续到早古生代陆地植物的兴起。2)部分学者则认为埃迪卡拉纪早中期的深层海水至少在局部范围内完成了氧化,氧化的水体有利于埃迪卡拉纪的生物群,例如蓝田生物群、庙河生物群、翁会生物群的发生。以上结论的研究材料多集中在中上扬子区,并均各有独立的地球化学证据支持。 鉴于此,近几年,中国科学院南京地质古生物研究所王伟副研究员、关成国助理研究员和周传明研究员,对野外覆盖严重的下扬子区的埃迪卡拉纪地层,进行了多年的野外探勘及室内分析工作,最终系统恢复了出露相对较好的下扬子区4条野外露头剖面的高分辨率碳(δ13C)、硫同位素(δ34S)地层组成情况。 在此基础上,研究团队也对埃迪卡拉纪早中期古海洋氧化还原状态的时空分布做了详细的探讨。结果表明: 下扬子区剖面在埃迪卡拉纪中期均记录着一次较大的δ13C负漂移事件,最低δ13C值可达17.7‰,此次δ13C负漂移事件可与峡东地区记录的EN3(DOUNCE)事件相对比。与中上扬子区类似,下扬子区不同水深的剖面中也存在δ13C梯度,即浅水相剖面中的δ13C值显著高于深水相剖面。 下扬子区地层中的δ34S变化趋势大体类似,例如在盖帽及蓝田组二段下部均存在δ34S值从正值变为负值的变化趋势。对不同沉积相区剖面中的δ34S值进行大数据统计,结果表明δ34S值存在深浅变化,最低值出现在中等水深的剖面中,而高值出现在浅水与深水区。这种区域上的δ34S值变化规律很可能由当时海洋环境中等水深的氧化还原梯度所引起的。 研究认为埃迪卡拉纪早中期下扬子区深水区可能仍处于相对还原状态,但氧化还原梯度已较深,浅水、斜坡相的海水基本处于氧化状态,但不排除间歇性的还原反复。这种特殊水体环境不但满足生物的存在,也有利于生物死亡后的躯体保存。 本研究属于基础性的区域地质工作,此工作的完成对以后系统开展华南下扬子区地层、地化和古生物工作提供了重要前提。研究结果于2019年在线发表在国际期刊《三古》(Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology)上,此项研究得到中国科学院、国家自然科学基金委、科技部、现代古生物学和地层学国家重点实验室的资助。 论文相关信息:WeiWang,ChengguoGuan,YongliangHu,HuanCui,A.D.Muscente,LeiChen,ChuanmingZhou,2019.SpatialandtemporalevolutionofEdiacarancarbonandsulfurcyclesintheLowerYangtzeBlock,SouthChina.Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109417122020-01

-

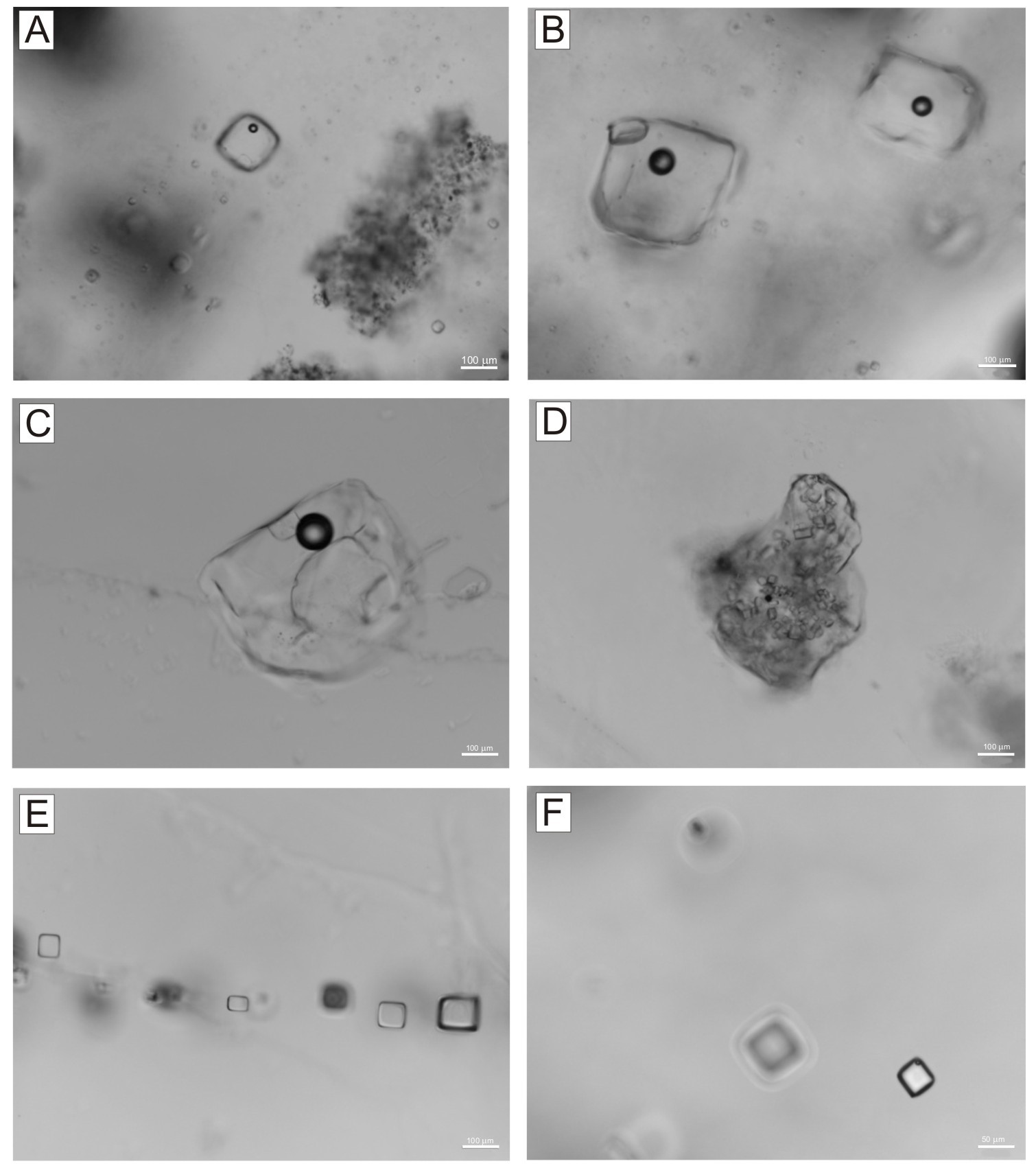

石盐流体包裹体揭示鄂尔多斯盆地奥陶纪蒸发岩形成深度蒸发岩沉积的出现需要适宜的古地理、古构造和古气候的多重因素的同时出现。因此,在地质历史时期,蒸发岩的大量出现在少数几个地质时代。在奥陶纪时期是世界蒸发岩沉积的低谷,奥陶纪石盐在国外仅仅在加拿大有出现,而中国第二大盆地鄂尔多斯盆地石油勘探期间也发现了巨厚的石盐沉积,因此鄂尔多斯盆地也成为作为贫钾的中国的海相钾盐勘探热点地区之一。然而,鄂尔多斯盆地海相钾盐形成时期的卤水深度一直存在争论。石盐在饱和卤水期间,可以形成在任何深度,而石盐流体包裹体也可以在不同阶段捕获卤水甚至气体。当石盐流体包裹体形成在卤水表面,会捕获当时的古代大气,其大气压与古代大气压一致,也近似于现代大气压;而当石盐流体包裹体形成在卤水底部,会捕获卤水底部的气体,其具有很大的压力。辨别方法如下:将石盐流体包裹体的样品放入水中溶解,如果气泡从包裹体中溢出而大小不变,则这些气体是形成在卤水表面而被包裹体捕获的古代大气;如果气泡从包裹体中溢出而体积骤然变大,则这些气体是形成在卤水底部而被包裹体捕获的古代沼气。近日,中国科学院南京地质古生物研究所孟凡巍副研究员与南京大学倪培教授、乌克兰科学院Galamay博士、波兰盐矿协会主席Krzysztof教授等国内外专家合作,在详细的岩相学基础上,通过将含有气泡的石盐流体包裹体样品放入水中溶解,通过气泡的体积变化等进行计算,恢复了鄂尔多斯盆地海相钾盐形成时期的古代卤水深度。结果发现该套蒸发岩形成时期,具有较深的卤水深度,其深度大致为40米左右。这一结果表明鄂尔多斯盆地在沉积方面,具有钾盐形成的基础:即有大量蒸发岩可以沉积的空间。因此,如果该蒸发岩盆地的卤水持续蒸发演化,在未来的勘察中在沉积盆地的中心不排除有发现钾盐沉积的可能。该文章近日发在欧洲SCI学术期刊GeologicalQuaterly上。该项目得到中国科学院国际合作局与中国自然科学基金、江苏省自然科学基金、中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目的支持。 论文相关链接:https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26184062020-01

-

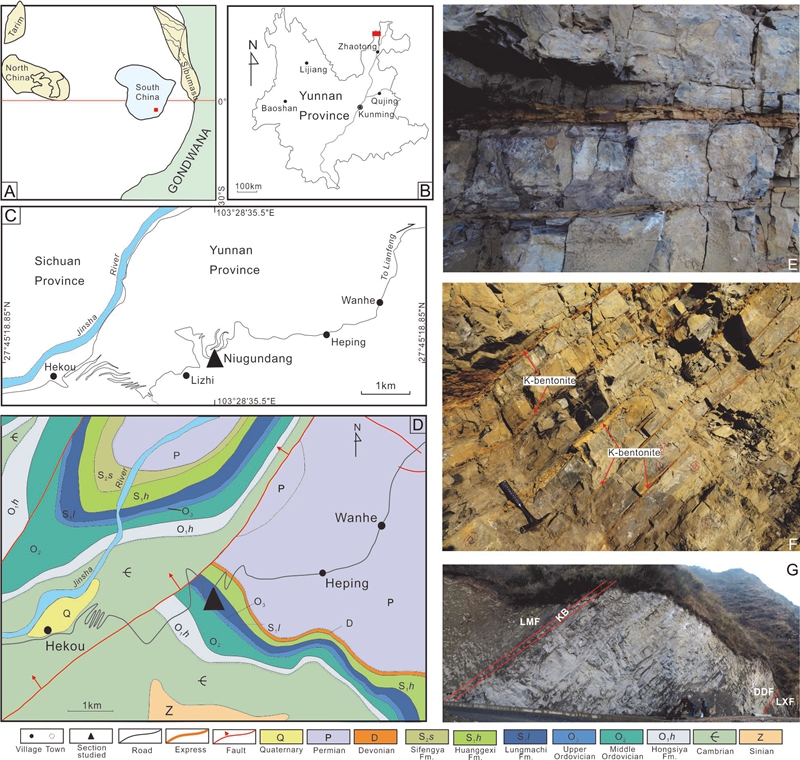

高精度定年首次揭示极短冰期导致奥陶纪末生物大灭绝地球进入显生宙以来发生过5次全球性的大规模集群灭绝事件,其中奥陶纪末生物大灭绝是第一次,但其灭绝规模位居第二,这次大灭绝事件被国际同行普遍认为与晚奥陶世的冰川作用有关。但是,地球历史上的全球性冰川事件发生过若干次,进入显生宙之后也发生过多次,唯独奥陶纪末的这次冰川作用伴随有一次大灭绝事件。对于这次大灭绝的过程与机制,一直存在比较大的争议,其中一个重要原因就是,与大灭绝相关的地层层位虽然有比较精确的生物地层控制,但长期以来一直缺乏高精度年代学限定,从而制约了对奥陶纪末生物大灭绝时限和机制的解读。特别是上奥陶统赫南特阶顶界(即奥陶系——志留系的界线)和底界的年龄、奥陶纪末大灭绝的持续时间等重要科学问题都没有定论。 中国科学院南京地质古生物研究所、广州地球化学研究所和澳大利亚国立大学的相关研究团队,经过近8年的努力,在我国华南考察了百余条奥陶系—志留系界线剖面,最终对云南万和新发现的一个连续完整的、出露良好的奥陶系—志留系界线剖面进行了高精度的系统古生物学、岩石地层学、生物地层学研究,并对剖面中厚度不等的23层斑脱岩层进行了单颗粒锆石双稀释剂高精度热电离质谱(ID-TIMS)U-Pb定年,最终获得了4个高精度年龄,分别是444.65±0.22Ma(Dicellograptuscomplexus笔石带中部),444.06±0.20Ma(Paraorthograptuspacificus笔石带下部),443.81±0.24Ma(Tangyagraptustypicus笔石亚带上部)和442.99±0.17Ma(Metabolograptusextraordinarius笔石带上部)。以这些年龄为基础,在详细沉积学研究的基础上,研究人员首次结合不同岩性的沉积速率差异,计算出赫南特阶顶界(即奥陶系-志留系界线)(442.67±0.24Ma)和底界(443.14±0.24Ma),D.mirus笔石亚带底界(443.41±0.24Ma),T.typicus笔石亚带底界(444.17±0.28Ma),P.pacificus笔石带底界(444.38±0.31Ma)和D.complexus笔石带底界(444.84±0.31Ma)年龄。 这些数据表明,赫南特阶的时间跨度为0.47±0.34Ma,明显短于以前的推测(1.4±2.05Ma,国际地层年代表ver.2019/05)。赫南特盛冰期(Hirnantianglacialmaximum)的持续时间为~0.2Ma。 国际同行研究认为,奥陶纪末的冰期造成的南极(奥陶纪末的南极,即今天的北非)冰盖规模达到1.5亿立方千米,大约是今天地球南极和北极冰盖总和的6倍还多!万和剖面高精度定年研究说明,如此大规模的冰盖在极短的时间间隔内形成,造成全球海平面快速下降达到100-150m甚至更多,使绝大部分海洋生物,特别是底栖生物来不及迁移并适应新的底域环境就遭到了“灭顶之灾”,也即奥陶纪末的大规模集群灭绝事件。 该项研究是第一次在单一奥陶系—志留系界线剖面上获得多个可靠的系列同位素年龄;限定奥陶纪末大灭绝发生在20万年间;界定了奥陶纪末大灭绝首幕发生的时间;将奥陶系最上部一个阶(赫南特阶)的时限确定在0.47Ma;标定奥陶系—志留系界线的年龄为442.67Ma年,这些都是由该项研究第一次做出的成果。 该研究成果近期发表于SolidEarthSciences上,得到了中国科学院先导专项B类项目(XDB26000000andXDB18020102)、国家重点研发计划项目(2016YFC0600408)、中国科学院青促会等项目的资助。 论文相关信息:Ling,M.-X.*,Zhan,R.-B.*,Wang,G.-X.,Wang,Y.,Amelin,Y.,Tang,P.,Liu,J.-B.,Jin,J.,Huang,B.,Wu,R.-C.,Xue,S.,Fu,B.,Bennett,V.C.,Wei,X.,Luan,X.-C.,Chen,Q.,Finnegan,S.,Harper,D.A.T.andRong,J.-Y.,2019.AnextremelybriefendOrdovicianmassextinctionlinkedtoabruptonsetofglaciation.SolidEarthSciences,4(4),190-198.(*通讯作者)262019-12